「ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス」の版間の差分

m r2.7.1) (ロボットによる 追加: eu:Henriketa Maria Borboikoa |

|||

| (7人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

| 人名 = ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス |

| 人名 = ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス |

||

| 各国語表記 = Henrietta Maria of France |

| 各国語表記 = Henrietta Maria of France |

||

| 君主号 = イングランド王妃・スコットランド王妃 |

| 君主号 = イングランド王妃・スコットランド王妃・アイルランド王妃 |

||

| 画像 = |

| 画像 = HenriettaMariaofFrance02.jpg |

||

| 画像サイズ = |

| 画像サイズ = 300px |

||

| 画像説明 = イングランド宮廷画家[[アンソニー・ヴァン・ダイク]]による肖像画(1636年 - 1638年頃)<br />サン・ディエゴ美術館所蔵 |

|||

| 在位 = [[1625年]][[3月27日]] - [[1649年]][[1月30日]] |

| 在位 = [[1625年]][[3月27日]] - [[1649年]][[1月30日]] |

||

| 戴冠日 = |

| 戴冠日 = |

||

| 別号 = |

| 別号 = |

||

| 姓名 = |

| 姓名 = |

||

| 出生日 = [[1609年]][[11月25日]] |

| 出生日 = [[1609年]][[11月25日]] |

||

| 生地 = [[ファイル: |

| 生地 = [[ファイル:Flag_of_Île-de-France.svg|30px]][[フランス王国]]、[[パリ]]、[[ルーヴル宮殿]] |

||

| 死亡日 = [[1669年]][[9月10日]] |

| 死亡日 = [[1669年]][[9月10日]] |

||

| 没地 = フランス、 |

| 没地 = [[ファイル:Flag_of_Île-de-France.svg|30px]][[フランス王国]]、[[コロンブ]]、コロンブ城 |

||

| 埋葬日 = |

| 埋葬日 = [[1669年]][[9月13日]] |

||

| 埋葬地 = [[サン=ドニ大聖堂]] |

| 埋葬地 = [[サン=ドニ大聖堂]] |

||

| 配偶者1 = [[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]] |

| 配偶者1 = [[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]] |

||

| 23行目: | 24行目: | ||

| 母親 = [[マリー・ド・メディシス]] |

| 母親 = [[マリー・ド・メディシス]] |

||

}} |

}} |

||

'''ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス''' |

'''ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス'''({{lang-en-short|Henrietta Maria of France}}、{{lang-fr-short|Henriette Marie de France}}、 [[1609年]][[11月25日]]<ref>Burke's Peerage and Gentry</ref> - [[1669年]][[9月10日]])は、[[イングランド王国|イングランド]]王[[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]]王妃。イングランド王妃、スコットランド王妃、アイルランド王妃の称号を持つ。息子に[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]]と[[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ2世]]の2人、孫に[[メアリー2世 (イングランド女王)|メアリー2世]]、[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]、[[アン (イギリス女王)|アン]]の3人の国王がいる。 |

||

ヘンリエッタ・マリアはカトリック信者だったためにイングランドでは人気がなく、さらに[[イングランド国教会|英国教会]]での戴冠を拒否したため、王妃としての戴冠式は一度も行われないままだった。後半生は[[清教徒革命]]により不穏となったイングランド国内の対応に追われるようになり、[[イングランド内戦|第一次イングランド内戦]]が最高潮となった1644年に、末娘の[[ヘンリエッタ・アン・ステュアート|ヘンリエッタ・アン]]の出産直後にフランスへの亡命を余儀なくされた。そして1649年に夫であったイングランド国王チャールズ1世が処刑され、ヘンリエッタ・マリアは経済的苦境に陥っている。フランスではパリで亡命生活を送っていたが、1660年の[[王政復古]]で長男チャールズが[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]]としてイングランド国王に即位するとともにイングランドへ帰還した。しかしながら1665年には再びパリへと戻り、その4年後に[[コロンブ]]で死去し、歴代フランス王家の墓所ともいえる[[サン=ドニ大聖堂]]に埋葬された。 |

|||

== 生い立ちから結婚まで == |

|||

1609年11月25日に[[パリ]]の[[ルーヴル宮殿]]で[[フランス王国|フランス]]王[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]]と王妃[[マリー・ド・メディシス]]との第6子として誕生した。[[ルイ13世 (フランス王)|ルイ13世]]は兄に当たる。1歳で父アンリ4世が暗殺され、厳格な[[カトリック教会|カトリック]]教徒だった母によって育てられた。このためアンリエット自身も長じて熱心なカトリック教徒となるが、このカトリック信仰はイングランドにおいて大きな軋轢を生むこととなる。 |

|||

イングランド人が入植した北米の[[メリーランド植民地]]は、チャールズ2世がヘンリエッタ・マリアにちなんで名付けた地名で、現在も[[アメリカ合衆国]][[メリーランド州]]としてその名を残している<ref>{{Cite web |url=http://www.msa.md.gov/msa/mdmanual/01glance/html/name.html |title=MARYLAND AT A GLANCE |accessdate=2012-07-27}}</ref>。 |

|||

そんな彼女に縁談が持ち上がったのは[[1623年]]のことである。相手はイングランド王[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ1世]]の息子で9歳年上のチャールズ王太子(のちの[[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ1世]])であった。当初、チャールズの縁談は、[[スペイン]]王[[フェリペ3世 (スペイン王)|フェリペ3世]]の王女[[マリア・アナ・デ・アウストリア|マリア・アナ]]との間で持ち上がっていた。しかし、この縁談の交渉のため[[マドリード]]に派遣されていたジェームズ1世の寵臣[[ジョージ・ヴィリアーズ (初代バッキンガム公)|バッキンガム公]]の傲慢な振る舞いがスペイン側の反感を買い、交渉が決裂したのである。そこでアンリエットに縁談が回ってきたのだった。縁談は無事まとまり、[[1625年]][[6月13日]]に2人は正式に結婚した。アンリエット15歳の時のことである。 |

|||

== 幼少期 == |

|||

== 結婚生活と9人の子供達 == |

|||

[[File:Queen Henrietta Maria as a child by Frans Pourbus the Younger 1611.jpg|thumb|left|フランス・ポルビュス(子)が1611年に描いた、フランス王女時代のヘンリエッタ・マリア。<br />[[ピッティ宮殿#ピッティ美術館|ピッティ美術館]]所蔵]] |

|||

結婚当初のチャールズ1世とヘンリエッタの関係は、王妃に随行してフランスからやってきた[[女官]]や[[侍従]]達をバッキンガム公が1626年8月に強制帰国させたことによって、ぎくしゃくしたものであった。しかしバッキンガム公が[[1628年]][[8月]]に暗殺されると、王は王妃を溺愛するようになり、政略結婚とは思えぬ幸福な夫婦関係を築き、以下の9人の子を儲けた。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアは1609年にパリの[[ルーヴル宮殿]]で、フランス王[[アンリ4世 (フランス王)|アンリ4世]]と2番目の王妃[[マリー・ド・メディシス]]との第6子として誕生した。誕生日は11月25日とされているが、11月26日とする説もある。当時のイングランドでは[[グレゴリオ暦]]とともに[[ユリウス暦]]も依然として使用されており、ユリウス暦にしたがってヘンリエッタ・マリアの誕生日を11月16日としている記録も存在する。 |

|||

* チャールズ・ジェームズ([[1629年]][[3月13日]]) [[コーンウォール公]]。出産直後死亡。 |

|||

* [[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]]([[1630年]][[5月29日]] - [[1685年]][[2月6日]]) |

|||

* [[メアリー・ヘンリエッタ・ステュアート|メアリー・ヘンリエッタ]]([[1631年]][[11月4日]] - [[1660年]]12月24日) 1648年に[[ウィレム2世 (オラニエ公)|オラニエ公ウィレム2世]]と結婚。[[ウィリアム3世 (イングランド王)|ウィリアム3世]]の母。 |

|||

* [[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ2世]]([[1633年]][[10月14日]] - [[1701年]][[9月16日]]) |

|||

* エリザベス([[1635年]][[12月29日]] - [[1650年]]9月8日) |

|||

*: [[1649年]][[1月30日]]のチャールズ1世処刑直前に最後の別れを交わした唯一人の身内。父の死後、議会軍によって[[ワイト島]]のキャリスブルク城に幽閉、同地で他界。{{没年齢|1635|12|29|1650|9|8}}。 |

|||

* アン([[1637年]][[3月17日]] - [[1640年]][[12月8日]]) 3歳で病死。 |

|||

* キャサリン([[1639年]][[1月29日]]) 出産直後に死亡。 |

|||

* ヘンリー([[1640年]][[7月8日]] - [[1660年]]9月18日) [[グロスター公]]。[[天然痘]]で死亡。 |

|||

* [[ヘンリエッタ・アン・ステュアート|ヘンリエッタ・アン]]([[1644年]][[6月16日]] - [[1670年]][[6月30日]]) オルレアン公[[フィリップ1世 (オルレアン公)|フィリップ]]の最初の妃。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアは、[[ブルボン家|ブルボン王家]]の嫡出子「[[フィス・ド・フランス|フィユ・ド・フランス]]」であり、アンリ4世の後に即位する[[ルイ13世 (フランス王)|ルイ13世]]の末妹である。父王アンリ4世はヘンリエッタ・マリアが1歳にも満たない1610年5月14日に暗殺され、その後数年で、母マリー・ド・メディシスもルイ13世との関係が悪化し王宮から追放されている。 |

|||

== カトリック信仰とその政治問題化 == |

|||

ヘンリエッタは[[外交特権]]として彼女および彼女の家臣([[修道士]]など[[聖職者]]含む)については、イングランド国内で禁じられたカトリック信仰を許されていた。このためヘンリエッタは王宮にある自分の[[礼拝堂]]での[[ミサ]]などでは、礼拝堂を開放してロンドンに住む隠れカトリック教徒を儀式に参加させていた。さらに宮廷では王妃に影響された女官や貴族女性たちが、質素で味気ない[[イングランド国教会|国教会]]よりも、荘厳できらびやかなカトリックの儀式・信仰に魅かれてカトリックに改宗することが頻繁に起きた。 |

|||

1619年に姉[[クリスティーヌ・ド・フランス|クリスティーヌ]]が[[サヴォイア公国|サヴォイア公]][[ヴィットーリオ・アメデーオ1世]]と結婚してフランスを去ると、10歳のヘンリエッタ・マリアは一人前の姫君(最年長のフランス王女 ([[:en:Madame Royale]]))として扱われるようになった。ヘンリエッタ・マリアは他の姉たちと同様に、乗馬、舞踏、歌唱などの手ほどきを受けており、王宮で行われる寸劇に参加することもあった<ref name=HibbardP116/>。学術的な才能があったかどうかについては定かではないが<ref name=HibbardP116>Hibbard, p. 116.</ref>、[[カルメル会]]の強い影響のもとでカトリック信者としての信仰をはぐくんでいったことは確かである<ref name=HibbardP116/>。1622年ごろには200名ほどの従者に囲まれてパリで暮らしており、ヘンリエッタ・マリアの結婚話も次第に本格化しつつあった<ref name="Hibbard">Hibbard, p. 117.</ref>。 |

|||

また夫のチャールズ1世が当時の国際関係を重視して[[ローマ教皇庁]]との断交状態を解いたのも、ヘンリエッタの進言によると国内では受け取られた。プロテスタントのイングランドではカトリックを公に信仰する王妃の態度に批判が相次ぎ、特に[[ピューリタン]]の勢力がこれに強く反発した。ピューリタンは王妃を中心とするカトリック勢力が国王を利用してイングランドを再カトリック化しようとしていると警告し、プロテスタント国家体制が危機にあると社会に意識させていった。こうした危機意識が、のちに内乱([[清教徒革命]])を起こす引き金の一端となったと考えられる。 |

|||

{{-}} |

|||

== イングランド王妃 == |

|||

内乱が勃発すると、議会派の憎悪の的となっていたヘンリエッタは、1642年に王家のメンバーとしては一番早く国外へ脱出した。[[パリ]]の[[ルーブル宮]]で亡命生活を送り、1649年この地で夫チャールズ1世の処刑を聞かされた。1660年イングランドがチャールズ2世を迎えて[[王政復古]]時代に入ると、王母として帰国し、[[サマセット・ハウス]]に居を構えて余生を送った。晩年も礼拝堂を開放していたが、お付きの修道士には、ロンドン民衆が[[テロリスト]]の代名詞として憎悪する[[イエズス会]]を避け、[[オラトリオ会]]及び[[カプチン会]]から選んでいた。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアがイングランド王太子[[チャールズ1世 (イングランド王)|チャールズ]]と結婚したのは1625年6月13日のことで、当時のイングランドは、短期間とはいえそれまでの親スペイン政策から親フランス政策へと変わりつつあった<ref>Kiston, p. 21.</ref>。結婚当初の両者の関係は良好とはいえなかったが、後に極めて親密な夫婦関係を築くことになった。ただし、ヘンリエッタ・マリアはイングランド社会に馴染むことはなかった。チャールズと結婚するまで英語を話した経験がなく、結婚後20年以上経った1640年代後半になっても英語での読み書き、会話に不自由するほどだった<ref name="White">White, p. 21.</ref>。このことと、熱心なカトリック信者だったことが相まって当時のイングランド社会からは異端視され、宗教的にも不寛容な王妃であると見なされるようになり、イングランドの一般大衆から徐々に人気を失っていった。1630年代のヘンリエッタ・マリアは「生来政治に無関心で、無教育、軽率な<ref>Griffey, p. 3.</ref>」人物であると評価されているが、信心深さ、女性らしさ、芸術に対する後援などに一定の個人的な美点を見出す意見もある<ref name="Griffey">Griffey, p. 6.</ref>。 |

|||

=== チャールズ1世との結婚 === |

|||

夫チャールズのいないイングランドは居心地が悪く、1665年にはフランスに帰国し、カロンブに移り住んだ。その後、1669年8月31日に死去した。 |

|||

[[File:Henrietta Maria and Charles I.jpg|thumb|right|250px|アンソニー・ヴァン・ダイクが1633年に描いたチャールズ1世とヘンリエッタ・マリア、王太子チャールズ(後の国王チャールズ2世)とヨーク公ジェームズ(後の国王ジェームズ2世)の肖像画。チャールズ1世の足元に描かれている[[グレイハウンド (犬種)|グレイハウンド]]は、夫婦間の貞節を象徴している<ref>Raatschen, p. 155.</ref>。<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵]] |

|||

ヘンリエッタ・マリアが最初に未来の夫たるチャールズに出会ったのは1623年のパリである。当時のチャールズはまだ[[プリンス・オブ・ウェールズ|王太子]]で、重臣の[[バッキンガム公]][[ジョージ・ヴィリアーズ]]とともにスペイン王[[フェリペ3世 (スペイン王)|フェリペ3世]]の第2王女[[マリア・アナ・デ・アウストリア|マリア・アナ]]との縁談をまとめるためにスペインの[[マドリード]]へと向かっていた。この旅の途中でチャールズがパリに立ち寄ったときに、フランス王宮で開かれた歓迎の晩餐会が二人の初対面となった<ref name="Hibbard" />。しかしながらスペインとイングランドの縁談は、フェリペ3世がマリア・アナとの結婚の条件として、チャールズのカトリックへの改宗と、イングランド、スペイン間で結ぶ条約の保証として結婚後一年間はチャールズがスペインで暮らすことを求めたために成立しなかった。<!--【C/O;要出典】チャールズは激怒し、10月にイングランドへと戻っている。チャールズとバッキンガム公は、国王ジェームズ1世に対してスペインとの戦端を開くよう求めている。[citation needed]--> |

|||

スペイン王女マリア・アナとの結婚話が流れたチャールズはフランス王家に新しく花嫁を求めた。1624年に国王の代理人ケンジントンが王太子妃にふさわしい女性王族を探すためにパリに派遣され<ref name="Hibbard" />、最終的にはカーライル伯ジェームズ・ヘイ ([[:en:James Hay, 1st Earl of Carlisle]]) とホランド伯ヘンリー・リッチ ([[:en:Henry Rich, 1st Earl of Holland]]) が、パリでチャールズとヘンリエッタ・マリアとの縁談をまとめ上げた<ref>Smuts, p. 15.</ref>。結婚時のヘンリエッタ・マリアは弱冠15歳だったが、当時の王女の結婚年齢としては異例の若さというわけではない<ref name=HibbardP116/>。ヘンリエッタ・マリアの容貌については人によって異なる見解が存在している。チャールズの姪にあたる、[[ライン宮中伯|プファルツ選帝侯]][[フリードリヒ5世 (プファルツ選帝侯)|フリードリヒ5世]]の王女[[ゾフィー・フォン・デア・プファルツ|ゾフィー]]は32歳ごろに会ったヘンリエッタ・マリアについて「[[アンソニー・ヴァン・ダイク|ヴァン・ダイク]]が描いた素晴らしい肖像画を通じて、私はイングランドの女性は美しい方ばかりだと思い込んでいました。しかしながら驚いたことに、肖像画であれほど美しくすらっとしていたイングランド王妃は実際にお会いしてみると、とっくに盛りを過ぎてしまった女性でした。ひょろ長い痩せた腕、かしげた肩、さらにまるで牙のように口からはみ出した歯をした方でした」と書き残している<ref name="Spencer">Spencer, p. 33.</ref>。しかしながら、綺麗な目と鼻、美しい顔色をしていたともされている<ref name="Spencer" />。 |

|||

== 秘密結婚 == |

|||

ヘンリエッタ・マリアの夫、チャールズ1世は生涯に関係した女性はヘンリエッタのみであったとされているが、ヘンリエッタは夫の死後、自身の寵臣セント・オールバンズ伯ヘンリー・ジャーミン(1604年 - 1684年)と秘密結婚をしたとされている([[森護]]著「英国史のティータイム」)。 |

|||

イングランドに輿入れしたヘンリエッタ・マリアは非常に多くの持参金、美術品、衣装を持ち込んだ。ダイアモンド、真珠、指輪、ダイヤの飾りボタン、サテンやヴェルヴェットのガウン、豪奢な刺繍飾りのマント、10,000ルーブル相当の食器、シャンデリア、絵画、書物、礼服、寝具一式などで、さらにフランスで選ばれた12名の神愛オラトリオ会修道女と侍女も随行していた<ref name="Hibbard" />。 |

|||

ジャーミンは、ヘンリエッタがイングランドへの輿入れが決まった際、駐フランス大使の御用係としてフランスに滞在していた。その時にヘンリエッタの侍従次長に抜擢され、それ以後、内戦中もフランスに亡命した彼女に仕え、王政復古と共にイングランドへ帰国している。しかし、ヘンリエッタ自身、夫チャールズと結婚し、内戦が起こるまでの間が最も幸せであったと回想している。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアがチャールズとの代理結婚式 ([[:en:Proxy marriage]]) を挙げたのは1625年5月11日で、チャールズがイングランド王位に就いて間もなくのことだった。正式な結婚式は1625年6月13日のことで、[[ケント州]][[カンタベリー]]の[[聖オーガスティン修道院]]で挙行されたが、カトリック信者だったヘンリエッタ・マリアは[[イングランド国教会|英国教会]]での戴冠を拒否した。ヘンリエッタ・マリアはフランスのカトリック司教から戴冠を受けることを申し出たが、チャールズとイングランド王宮にとってこの代替案は到底受け入れられるものではなかった<ref name="White" />。結局ヘンリエッタ・マリアはチャールズが独りで戴冠するところを、目立たない場所から見ることを許されただけだった<ref>Britland, p. 37.</ref>。この戴冠式でのいざこざが、ロンドン市民のヘンリエッタ・マリアに対する心証を激しく悪化させることとなり<ref name="White" />、また、イングランドの親フランス感情も、[[ユグノー]]反乱 ([[:en:Huguenot rebellions]]) におけるプロテスタントへの支持に移行しつつあった。そしてイングランドの国内問題が悪化するとともに、イングランド国民はヨーロッパ諸国の政治情勢への関心を失っていった<ref>Kitson, p. 21.</ref>。 |

|||

=== カトリック信仰とヘンリエッタ・マリアの日常 === |

|||

[[File:Anthonis van Dyck 013.jpg|left|thumb|『ヘンリエッタ・マリアと小人ジェフリー・ハドソン』(1633年)<br />[[アンソニー・ヴァン・ダイク]]、[[ナショナル・ギャラリー (ワシントン)|ナショナル・ギャラリー]](ワシントン)所蔵<br />猿は通常であれば、小人のような道化に対する相談相手の象徴として描かれることが多い<ref name="Raatschan">Raatschan, p. 159.</ref>。しかしこの作品では、ヘンリエッタ・マリアが集めていた異国の動物を表現しているとされており、背後のオレンジの木はヘンリエッタ・マリアが庭園を好んでいたことを表していると考えられている<ref name="Purkiss_a">Purkiss, p. 56.</ref>。]] |

|||

ヘンリエッタ・マリアは非常に熱心なカトリック信者で<ref>ヘンリエッタ・マリアがフランス時代にもっとも好きだったのはリエス=ノートル=ダーム聖堂だった (Wedgwood 1970, p. 166.)。</ref>、このことがイングランド王妃としての立場だけではなく、結婚当初の夫婦生活にも大きな影響を与えている。チャールズ1世はヘンリエッタ・マリアのことをたんに「マリア (Maria)」と呼んでおり、イングランドの大衆も「メアリ王妃 (Queen Mary)」と呼んでいたが、この呼称はチャールズ1世の祖母で同じくカトリック信者だったスコットランド女王[[メアリー (スコットランド女王)|メアリ]] (Mary) とのあてこすりでもあった<ref name="Purkiss">Purkiss, p. 35.</ref>。ヘンリエッタ・マリアは自身のカトリック信仰を隠すことはなく「目に余る」「悪びれようともしない」とまでいわれていた<ref name="Purkiss" />。カトリック家庭の長男を強制的にプロテスタントとして育てるべきではないかという世論を妨害し、当時のイングランドの法律では違法だったカトリック式の結婚式を擁護しようとした<ref name="Purkiss" />。また、1626年7月にヘンリエッタ・マリアが、[[タイバーン|タイバーン刑場]]で処刑されたカトリック信者のために祈りを捧げたことが激しい論争となっている<ref>Purkiss, pp. 28–9.</ref>。1620年代のイングランドではカトリック信者が弾圧されており、このことがカトリック信者のヘンリエッタ・マリアを激怒させたのである<ref>Purkisss, p.29.</ref>。後にヘンリエッタ・マリアは、[[フリードリヒ5世 (プファルツ選帝侯)|フリードリヒ5世]]の三男で、自身の甥にあたる[[カルヴァン主義|カルヴァン主義者]]の[[ルパート (カンバーランド公)|ルパート]]が、イングランド滞在しているときにカトリックへの改宗を勧めたが、これは失敗に終わっている<ref name="Spencer" />。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアはフランスから多くの高年俸のカトリック信者の随行員を伴っていた。チャールズ1世は王妃をとりまくこれら側近のために結婚生活がうまくいっていないと不満を漏らしている<ref name="White_a">White, p. 12.</ref>。また、当時のイングランド王宮ではフランス文化の影響が強く、フランス語がより礼儀正しく上品な言葉として王宮内で用いられてもいた<ref name="White" />。そしてチャールズ1世は1626年6月26日に、ヘンリエッタ・マリアにフランスから随行してきた人々のイングランド王宮からの追放を求めた。ヘンリエッタ・マリアはこのことに大きく憤慨し、さらに追放令を受けた随行員の中にはメンデス司教のように王宮から出て行くことを拒否したうえに、自分たちのイングランド王宮における立場はフランス王から正式に認められたものだと訴え出る者もいた<ref name="White_a" />。最終的にチャールズ1世は、随行員たちを強制的に王宮から排除するために武装した衛兵を使わざるを得なかった<ref name="White_a" />。しかしながらチャールズ1世の命令にもかかわらず、ヘンリエッタ・マリアのもとには、[[チャプレン|個人付聖職者]]、聴罪司祭ロバート・フィリップら、フランスからの側近が7名残されている<ref>White, p. 13.</ref>。 |

|||

チャールズ1世によるこの追放令は、ヘンリエッタ・マリアの浪費癖と大いに関係がある<ref name="Hibbard" />。結婚当初のヘンリエッタ・マリアの金使いの荒さは桁外れで、支払に数年かかるような負債を抱えることすらあった。最初にヘンリエッタ・マリアの財政管理を担当していたのはジャン・カイユだったが、1626年にトトネス伯ジョージ・カルー ([[:en:George Carew, 1st Earl of Totnes]])、1629年には準男爵リチャード・ウィン ([[:en:Sir Richard Wynn, 2nd Baronet]]) と担当者が変わっている<ref>Hibbard, p. 119.</ref>。しかしながら、金のかかるフランスからの側近の半数近くを遠ざけ、財政管理担当者を一新してもヘンリエッタ・マリアの浪費は止むことがなかった。チャールズ1世から多くの贈り物を受け取っていたにもかかわらず、1627年には秘密裏に借金をしており<ref>Britland, p. 63.</ref>、イングランド内戦が勃発する直前まで多くの高価な衣服を購入し続けた記録が残っている<ref>Hibbard, p. 133.</ref>。 |

|||

しかしながら、ヘンリエッタ・マリアを取り巻く人々は徐々に変わり始めていた。セント・オールバンズ伯ヘンリー・ジャーミン ([[:en:Henry Jermyn, 1st Earl of St Albans]]) がヘンリエッタ・マリアの寵臣となり、1628年には副侍従の職に就いた。デンビ伯夫人スーザン・フェイルディング ([[:en:Susan Feilding, Countess of Denbigh]]) は王妃付女官長 ([[:en:Lady of the Bedchamber]]) に就任し、個人的にもヘンリエッタ・マリアの親友となっている<ref>Hibbard, p. 127.</ref>。また、ヘンリエッタ・マリアは宮廷に、ジェフリー・ハドソン ([[:en:Jeffrey Hudson]]) やリトル・サラ<ref>Hibbard, p. 131.</ref>ら数名の小人を雇い入れている。1630年までに、ヘンリエッタ・マリアは自身の邸宅として[[サマセット・ハウス]]、プラセンティア宮殿 ([[:en:Palace of Placentia]])、オートランズ宮殿 ([[:en:Oatlands Palace]])、ノンサッチ宮殿 ([[:en:Nonsuch Palace]])、リッチモンド宮殿 ([[:en:Richmond Palace]])、ホールデンビー・ハウス ([[:en:Holdenby House]]) を与えられ、さらに1639年にはチャールズ1世がヘンリエッタ・マリアのためにウィンブルドン・ハウスを購入している<ref name="Hibbard" /><ref name="Purkiss_c">Purkiss, p. 57.</ref>。これらのほか、ヘンリエッタ・マリアは、珍しい犬、猿、鳥なども買い入れている<ref name="Purkiss_a" />。 |

|||

=== ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世 === |

|||

[[File:HenriettaMariavonFrankreich.jpg|right|thumb|ジョン・ホスキンズ ([[:en:John Hoskins (painter)]]) が1632年頃に描いた、ヘンリエッタ・マリアのミニアチュール。<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵]] |

|||

結婚当初のヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の仲は良好なものではなく、チャールズ1世がフランスからの側近を追放してからも関係はなかなか好転しなかった。<!-- 二人の仲はよそよそしく、論争が絶えないものだった。さらにヘンリエッタ・マリアはチャールズ1世の寵臣バッキンガム公[[ジョージ・ヴィリアーズ (初代バッキンガム公)|ジョージ・ヴィリアーズ]]をひどく嫌っていたことも不仲に拍車をかけた{{Citation needed|date=July 2010}}。-->結婚当初のヘンリエッタ・マリアが心を開いたイングランド人に、カーライル伯ジェームズ・ヘイ ([[:en:James Hay, 1st Earl of Carlisle]]) の夫人ルーシー・ヘイ ([[:en:Lucy Hay, Countess of Carlisle]]) がいる。ルーシーの夫ジェームズはチャールズ1世が重用した側近 ([[:en:Gentleman of the Bedchamber]])で、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の結婚をまとめ上げた人物である。ルーシーは敬虔な[[プロテスタント]]信者で、その美貌と際立った個性を謳われた女性だった。当時のルーシーはバッキンガム公[[ジョージ・ヴィリアーズ (初代バッキンガム公)|ジョージ・ヴィリアーズ]]の愛人ではないかと噂されており、現在でも、ルーシーがヘンリエッタ・マリアに近づいたのは、新しい王妃のもとでのバッキンガム公の立場を強化するためではないかという説がある<ref name="Purkiss_b">Purkiss, p. 63.</ref>。いずれにせよ、1628年の夏ごろにはヘンリエッタ・マリアとルーシーは親密になり、ルーシーは王妃付きの女官 ([[:en:Lady-in-waiting]]) に選ばれている<ref name="Purkiss_b" /> 。 |

|||

しかしながら、1628年8月にバッキンガム公が暗殺されると、チャールズ1世に対してそれまでバッキンガム公が担っていた役割を果たす家臣は出てこなかった。ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の関係は急速に深まり、強い信頼と愛情関係を築きだし<ref>Purkiss, p. 16.</ref>、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の間には明るい冗談が絶えることがなかった<ref name="Purkiss_e">Purkiss, p. 33.</ref> 。1628年にヘンリエッタ・マリアは最初の子供を身ごもったが、1629年3月13日にひどい難産の末に死産している<ref>White, pp. 14–5.</ref>。1630年には将来イングランド王[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]]として即位する男児が産まれたが、王室侍医テオドール・ド・マイエルヌ ([[:en:Théodore de Mayerne]]) は、この出産も難産だったことを記録している<ref>Spencer, p. 31.</ref>。そして、王太子を出産したこともあってヘンリエッタ・マリアは、過去にバッキンガム公が果たしていたチャールズ1世のもっとも身近な相談相手という役割を事実上手に入れることとなった<ref>Purkiss, p. 64.</ref>。 |

|||

1634年にヘンリエッタ・マリアは、それまでお気に入りだったルーシー・ヘイとの交際を完全に停止し、チャールズ1世と過ごすことをもっとも重要視し始めた<ref>Purkiss, p. 66.</ref>。ヘンリエッタ・マリアとルーシーが不仲になった原因は明らかになっていない。カトリックのヘンリエッタ・マリアから見れば、敬虔なプロテスタントだったルーシーの生活は放縦にうつり、さらにルーシーの自信に満ちた態度とその美貌に何らかの不安を感じたのではないかという説もある<ref>Purkiss, pp. 64 - 65.</ref>。 |

|||

=== 芸術の後援者として === |

|||

[[File:HenriettaMariaofFrance03.jpg|thumb|left|200px|[[アンソニー・ヴァン・ダイク]]が1632年に描いたヘンリエッタ・マリア。<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵]] |

|||

ヘンリエッタ・マリアは芸術に強い関心を抱いており、宮廷行事の構想など様々なかたちで芸術活動を支援している<ref name="Griffey" />。さらにヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世は、絵画作品の「熱心で博識な収集家」だった<ref name="Purkiss_c" />。ヘンリエッタ・マリアが[[パトロン]]となった芸術家のうち著名な人物として、1626年にフランスから招聘したお気に入りの宮廷人フランソワ・ド・バッソンピエール ([[:en:François de Bassompierre]]) とともにイングランドへ招かれたイタリア人画家[[オラツィオ・ジェンティレスキ]]があげられる<ref>Purkiss, pp. 58–9.</ref>。オラツィオと、その娘で同じく画家の道を選んだ[[アルテミジア・ジェンティレスキ]]は、プラセンティア宮殿クイーンズ・ハウスの大規模な天井画制作に携わっている<ref>Purkiss, p. 59.</ref>。インタリア人画家[[グイド・レーニ]]もヘンリエッタ・マリアが好んだ画家で、そのほかにミニアチュール作家のジャン・プティト ([[:en:Jean Petitot]]))、ジャック・ブールディエの後援者になっている<ref name="Hibbard_a">Hibbard, p. 126.</ref> 。 |

|||

チャールズ1世が絵画や美術品に多大な興味を持っていたのに対し、ヘンリエッタ・マリアは歴代スチュアート王族のなかでももっとも重要な[[仮面劇]]のパトロンとなっていった<ref>Griffey, p. 2.</ref>。ヘンリエッタ・マリアは、劇作家ウィリアム・ダヴナント ([[:en:William Davenant|William Davenant]]) が1640年に発表した『サルマキスの略奪 (''Salmacida Spolia'' )』など、多くの仮面劇に自身で出演しているほか<ref name="Griffey" />、1638年にダヴナントが[[桂冠詩人|イングランド桂冠詩人]]の称号を手にしたことにも力を貸している<ref>White, p. 19.</ref>。さらに作曲家ニコラス・ラニエー ([[:en:Nicholas Lanier]]) のミュージカル作品に支援を行っている<ref>Purkiss, p. 62.</ref>。 |

|||

[[File:Queens House.jpg|thumb|300px|プラセンティア宮殿のクイーンズ・ハウス。[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ1世]]妃[[アン・オブ・デンマーク]]が計画したが、アンの死によって中断されていたものをヘンリエッタ・マリアが出資し、[[イニゴー・ジョーンズ]]の設計で完成した。]] |

|||

ヘンリエッタ・マリアは彫刻や建築といった立体芸術にも興味を示し、デザイナーの[[イニゴー・ジョーンズ]]を王室営繕局長官として採用し、1630年代に多くの建物を建造させている<ref name="Hibbard" />。また、チャールズ1世と同じく、ヘンリエッタ・マリアは園芸そのもののではなく庭園の設計に熱中した。フランス人造園家アンドレ・モレ ([[:en:André Mollet]]) を雇い入れ、ウィンブルドン・ハウスにバロック様式の庭園を造らせている<ref>Purkiss, p. 58.</ref>。ヘンリエッタ・マリアはフランス人彫刻家ユベール・ル・スール ([[:en:Hubert Le Sueur]]) も後援しており<ref name="Hibbard_a" />、外観こそ簡素ではあるが、内装が金銀で装飾された聖遺物箱を始め、絵画、彫刻、庭園、さらには[[ピーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]が描いた祭壇画<ref name="Purkiss_d">Purkiss, p. 31.</ref>、フランソワ・デュサルト ([[:en:François Dieussart]]) がデザインした[[聖体顕示台]]などで豪華に飾り立てられた、壮大な浪費として悪名高かった礼拝堂の建設にも一役買っている<ref name="Purkiss_d">Purkiss, p. 31.</ref>。 |

|||

== イングランド内戦 == |

|||

1640年代にかけて、イングランド、スコットランド、アイルランドの三国を巻き込んだ[[清教徒革命]]、さらに[[イングランド内戦]]が勃発し、イングランドでは[[騎士党|国王派]]と[[円頂党|議会派]]が激しく対立した。王妃ヘンリエッタ・マリアはこの対立に大きく巻き込まれ、最終的には夫たる国王チャールズ1世の処刑と、自身の母国フランスへの亡命という結果となった。この内戦下でヘンリエッタ・マリアがどのような役割を果たしたのか、国王派の敗北にどの程度の影響を与えたのかについては様々な議論がある<ref>White, p. 1.</ref>。伝統的な見方としては、気が強い王妃が気の弱い国王をそそのかして道を誤らせ、最悪の結果を招いたという説がある。イギリス人歴史家ヴェロニカ・ウェッジウッド ([[:en:Veronica Wedgwood]]) は、ヘンリエッタ・マリアがチャールズ1世に絶え間なく及ぼしていた影響力を「彼(チャールズ1世)は宗教以外のあらゆることについて彼女(ヘンリエッタ・マリア)の助言を求めた」とし、国王の諮問機関の正式なメンバーにヘンリエッタを任命できないことにチャールズ1世は不平を持っていたとしている<ref>Wedgwood, 1966, p. 70.</ref>。1970年代にはヘンリエッタ・マリアが政治方面で果たした役割はごく限定的なもので、チャールズ1世は自分自身で多くのことを決定していたとする別の説が唱えられた<ref>White, p. 2.</ref>。クィントン・ボーンも、チャールズ1世は王妃を深く信頼していたが、政治に関する王妃の意見に耳を傾けることはほとんどなかったと結論付けている<ref>Bone, p. vi.</ref>。これらの見解よりもさらに新しい第三の説として、ヘンリエッタ・マリアは政治力を行使して、国王派と議会派の対立に介入したというものがある。ヘンリエッタ・マリアの言動が、直接的ではないにせよチャールズ1世の選択肢をどんどん狭め、その行動へ影響を与えていったという説である<ref>White, p. 5.</ref>。 |

|||

=== イングランド内戦前 === |

|||

[[File:Henrietta Maria.jpg|thumb|250px|1632年 - 1635年頃に[[アンソニー・ヴァン・ダイク]]が描いたヘンリエッタ・マリアの肖像画。]] |

|||

1630年代終わりに、国王派と議会派を始めとする各派閥の対立はイングランド社会全体を巻き込んで緊張の度合いを深めていった。宗教、社会、道徳、政治権力などに関する論争が、イングランド内戦の勃発前に最高潮に達していた。このような社会的情勢のなかで、ヘンリエッタ・マリアの強固な宗教観と王宮での暮らしぶりは、イングランド内戦が起こる1642年までに「ほとんどの臣民から個人的な尊敬も忠誠心も得ることのできない、きわめて不人気な王妃」となっていた<ref>White, p. 20.</ref>。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアはカトリック信者への共感を依然として持ち続けており、1632年には[[サマセット・ハウス]]に新しくカトリック礼拝堂の建設を開始している。<!--【C・O;文のつながりがよく分からない】サマセット・ハウスに以前からあった古い礼拝堂はプロテスタントには極めて評判が悪く、ロンドンの若年層からは反カトリックに見せかけているだけだと非難されていた<ref name="Purkiss_d" />。-->ヘンリエッタ・マリアが新しく建てさせた、外装こそ簡素ではあるが贅を凝らした内装のカトリック礼拝堂の完成式典は、1636年に華々しく挙行された<ref name="Purkiss_d" />。そしてこのことが、イングランドのプロテスタントたちに大きな警戒心を抱かせる結果となったのである<ref name="Purkiss_d" />。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアの宗教的な活動は、17世紀当時のヨーロッパにおける現代的なカトリック教義をイングランドへと持ち込むことに重点を置いていたように見える<ref name="Purkiss_e" />。事実、ヘンリエッタ・マリアの周囲には、感化されてカトリックに改宗する者が続出している。歴史家のケヴィン・シャープ ([[:en:Kevin Sharpe (historian)]]) は、1630年代終わりのイングランドには30万人以上のカトリック信者がおり、イングランド王宮内でもカトリック信者であることが禁忌とは見なされていなかったとしている<ref>Purkiss, p. 34.</ref>。そして、チャールズ1世は、カトリック信仰に対して明確な態度を示さず、宮廷人のカトリック改宗を阻止する策を講じなかったとして、大きな批判にさらされ始めた<ref>White, p. 34.</ref>。また、ヘンリエッタ・マリアは、カトリックの司祭だったリチャード・ブラント ([[:en:Richard Blount]]) が1638年に死去した際に、自身の個人礼拝堂で鎮魂ミサを開くことすらしている。さらに1630年代を通じて王宮で開催される仮面劇への出演を続けたことも、イングランド社会の[[ピューリタン]]層から批判を受けた<ref name="White_b">White, p. 28.</ref>。ヘンリエッタ・マリアが仮面劇で好んで演じたのは、[[エキュメニズム|キリスト教統一]]、カトリック、[[プラトニック・ラブ|精神的愛情]]を礼賛する役だった<ref name="White_b" />。 |

|||

イングランドのプロテスタント社会からのヘンリエッタ・マリアに対する不満は、徐々にヘンリエッタマリアへの憎悪へと変わっていった。スコットランド人医師にしてピューリタン牧師だったアレクサンダー・レイトン ([[:en:Alexander Leighton]]) は、チャールズ1世が主催する[[星室庁]]において宗教的な理由で有罪とされ収監される前の1630年に、ヘンリエッタ・マリアを激しく糾弾する小論文を発表している<ref>White, p. 26.</ref>。また、1630年代終わりにはピューリタンの間で有名だった法曹家ウィリアム・プリン ([[:en:William Prynne]]) も、劇に出る女優たちは悪名高き売春婦ばかりだという、仮面劇に出演するヘンリエッタ・マリアに対する明らかな当てこすりを書いて、耳削ぎの刑に処せられている<ref>Purkiss, p. 9.</ref>。ロンドンの大衆は、カトリックへの信仰制限を契機として発生した1641年のアイルランド反乱 ([[:en:Irish Rebellion of 1641]]) をヘンリエッタ・マリアの責任に帰し、[[イエズス会]]がヘンリエッタ・マリアをカトリックの象徴に祭りあげて引き起こした組織的反逆であると見なしていた<ref>Purkiss, p. 113.</ref> 。実際のところは、1630年代のヘンリエッタ・マリアがロンドンの大衆に姿を見せることはほとんどなく、チャールズ1世とともにほとんどの時間を王宮内で過ごしていた。これは国王夫妻が私生活を重要視していたことと、宮廷内の催事に時間をかけていたためだった<ref>White, p. 22.</ref>。 |

|||

[[File:John Pym.jpg|thumb|left|200px|エドワード・バウワーが1640年に描いた[[ジョン・ピム]]の肖像画。ピムは議会派初期における主導的な政治家で、国王夫妻を激しく糾弾した。<br />[[ナショナル・ポートレート・ギャラリー]]所蔵]] |

|||

1641年までに、[[ジョン・ピム]]率いる議会派の議員たちが国王チャールズ1世への圧力を強めだしたが、ピム自身も[[主教戦争]]などいくつかの内乱に関与したとして苦境に立っていた。しかしながら議会派議員は、チャールズ1世の側近だったカンタベリー大主教[[ウィリアム・ロード]]とストラトフォード伯[[トマス・ウェントワース (初代ストラフォード伯爵)|トマス・ウェントワース]]を強引に逮捕し、処刑に追い込んだ。次にピムは、チャールズ1世にさらなる圧力をかけるために、王妃ヘンリエッタ・マリアに目を付けた。1641年の終わりにはチャールズ1世への弾劾文といえる「[[議会の大諫奏]]」が議会で可決されている。この諫奏にヘンリエッタ・マリアに直接言及した箇所はなかったが、文中で糾弾されているローマ・カトリックの陰謀に、ヘンリエッタ・マリアが関与しているとほのめかされているのは誰の目にも明らかだった<ref name="Fritzeand">Fritze and Robison, p. 228.</ref>。このような情勢下で、ヘンリエッタ・マリアの寵臣で、1630年代にカトリックへと改宗したセント・オールバンズ伯ヘンリー・ジャーミン ([[:en:Henry Jermyn, 1st Earl of St Albans]]) は、1641年にイングランドを離れて大陸への逃避を余儀なくされた。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアは、チャールズ1世にピム一派への断固たる処置を望んだとされる。そして1642年1月にチャールズ1世が下した反国王派議員の逮捕命令にもヘンリエッタ・マリアの意思が働いていると信じられているが、この説を裏付ける確実な証拠は存在していない<ref>Purkiss, p. 122.</ref>。結局チャールズ1世による反国王派議員の逮捕は失敗に終わり、ピム一派はチャールズ1世が派遣した拘束兵から逃れることに成功したが、これは以前ヘンリエッタ・マリアの友人だったルーシー・ヘイが反国王派議員に逮捕の情報を漏らしたためだという説がある<ref name="Purkiss_f">Purkiss, p. 126.</ref>。ここにいたって反国王派の反発は頂点に達し、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世は政治の中心である[[ホワイトホール (ロンドン)|ホワイトホール]]にあった[[ホワイトホール宮殿|宮殿]]から、[[ハンプトン・コート宮殿]]へと隠棲することとなった<ref name="Purkiss_f" />。当時の在英フランス大使ラ・フェルテ・アンボー侯爵は、フランス出身の王妃ヘンリエッタ・マリアへの反感がフランスへの攻撃となることを回避しようと務めているが、チャールズ1世とフランスとの関係については全く無関心だった<ref name="Wedgwood">Wedgwood 1970, p. 31.</ref>。ラ・フェルテ・アンボー侯爵はヘンリエッタ・マリアに身辺に気をつけることと、ピムとの和解を進言している<ref name="Wedgwood" />。しかしながらイングランド情勢は確実に内戦へと向かっていき、ヘンリエッタ・マリアは自身の安全とカトリック信仰がおよぼす影響、さらにはチャールズ1世から距離を置くことによって王室に対する民衆の反感を和らげるために、2月にオランダの[[デン・ハーグ|ハーグ]]へと居を移した<ref name="Purkiss_g">Purkiss, p. 248.</ref>。 |

|||

=== 第一次イングランド内戦(1642年 - 1646年) === |

|||

[[File:Henrietta Maria and Charles I 02.jpg|thumb|right|300px|イングランド内戦前の1632年ごろにヘンドリック・ヘリッツ・ポットが描いた、チャールズ1世、ヘンリエッタ・マリア、王太子チャールズ。国王夫妻はイングランド内戦中にはほとんど離れ離れに暮らしており、書簡で連絡を取り合っていた。<br />[[ロイヤル・コレクション]]所蔵]] |

|||

ついに1642年8月に[[イングランド内戦]]が勃発し、ハーグに滞在していたヘンリエッタ・マリアは、歯痛、頭痛、風邪、咳などに悩まされつつも<ref name="Wedgwood_a">Wedgwood 1970, p. 79.</ref>、イングランドの国王派支援のために軍資金の調達を開始した。主にイングランド王冠の宝飾 ([[:en:Crown Jewels of the United Kingdom]]) を担保にして、[[オラニエ=ナッサウ家|オラニエ公家]]や[[オルデンブルク朝|デンマーク王家]]に国王派への助力を求めている<ref>Wedgwood 1970, pp. 78 - 79.</ref>。しかしながら、ヘンリエッタ・マリアの資金調達は容易には成功しなかった。王冠にちりばめられていた宝飾には莫大な価値があり簡単に売りさばけるものではなかったうえに、王家伝来の宝物を売却することは政治的観点からも非常に危険な行為だった。さらに買い手の立場からしても、ヘンリエッタ・マリアによる法的根拠のない私的な売却だったとして、将来イングランド議会から宝石の返還を強いられる可能性があったため、おいそれと購入するわけにはいかなかったのである<ref>White, p. 62.</ref>。最終的にヘンリエッタ・マリアは王冠のとくに小さな宝飾を担保として、目標にはとどかなかったものの軍資金を調達することに成功した。しかしながらヘンリエッタ・マリアが、宗教紛争を解決する武器を購入するために外国人に王冠の宝飾を売却したと報道機関に発表したことが、イングランド国内における王妃の評判をさらに悪化させる結果を招いてしまった<ref name="Purkiss_g" />。ヘンリエッタ・マリアは、当時[[ヨーク]]に滞在していた国王チャールズ1世に対して、断固たる姿勢を示すことと軍事上重要な港湾都市[[キングストン・アポン・ハル]]を早急に確保することを促したが<ref name="Wedgwood_a" />、チャールズ1世の対応は遅々として進まずにヘンリエッタ・マリアの怒りを買っている<ref>White, p. 63.</ref>。 |

|||

1643年初頭に、ヘンリエッタ・マリアはイングランドへの帰還を企図した。一度目はハーグから船でイングランドを目指したが、途中で暴風雨のために沈没寸前となり、船出した港へと引き返すことを余儀なくされた<ref name="Purkiss_h">Purkiss, p. 249.</ref>。また、同時期にヘンリエッタ・マリアは、議会の要請で出荷が停止されていた船一隻分の武器を、早くイングランドへと送るようにオランダに働きかけたりもしている<ref name="Wedgwood_b">Wedgwood 1970, p.166.</ref>。ヘンリエッタ・マリアが二度目にイングランドへと帰還しようとしたのは1643年2月末のことで、このときにお抱えの占星術師が天災に見舞われるだろうと予言していたが、それを無視しての船出だった<ref name="Wedgwood_b" />。このときのイングランド帰還は成功し、議会派が派遣した海軍の妨害を切り抜け、ヘンリエッタ・マリアは[[ヨークシャー]]のブリッドリントン ([[:en:Bridlington]]) に軍隊、武器とともに上陸することができた<ref name="Purkiss_h" />。追跡してきた議会派の軍艦がブリッドリントンを砲撃し始めたために、ヘンリエッタ・マリアの一行はすぐに近隣の場所へと避難せざるを得なかったが、このとき従者に置き去りにされた愛犬のミッテを助け出すために、ヘンリエッタ・マリアは砲弾が降りそそぐブリッドリントンへと戻っている<ref>Wedgwood 1970, p. 167; Purkiss, p. 250.</ref>。 |

|||

[[File:Rupert of the Rhine.jpg|thumb|left|200px|チャールズ1世の姉でプファルツ選帝侯妃[[エリザベス・ステュアート|エリザベス]]の三男[[ルパート (カンバーランド公)|ルパート公]]。チャールズ国王夫妻の甥にあたる。イングランド内戦では国王派軍の指揮官として戦い抜き、王政復古後には初代カンバーランド公に叙されて海軍卿に任じられた。]] |

|||

その後、ヨークで一息ついたヘンリエッタ・マリアは、忠実な王党派であるニューカッスル伯ウィリアム・キャヴェンディッシュ ([[:en:William Cavendish, 1st Duke of Newcastle-upon-Tyne]]) から歓待を受け<ref>Wedgwood 1970, p.167.</ref>、モントローズ侯[[ジェイムズ・グラハム (初代モントローズ侯爵)|ジェイムズ・グラハム]]の斡旋により、スコットランドの国王派や反議会派と現状打破に向けて議論する機会を得た<ref name="Wedgwood_c">Wedgwood 1970, p. 199.</ref>。さらにアントリム伯ランデル・マクドネル ([[:en:Randal MacDonnell, 1st Marquess of Antrim (1645 creation)]]) の、アイルランドを根拠地としてイングランドのチャールズ1世に兵を送り、議会派に対抗するという軍略を支持している<ref name="Wedgwood_c" />。ヘンリエッタ・マリアはチャールズ1世に完全な勝利をもたらすため全精力をつぎ込み、議会派が持ち込む妥協案は歯牙にもかけなかった<ref>Wedgwood 1970, p. 172.</ref>。議会派の首魁[[ジョン・ピム]]や[[ジョン・ハムデン]]からの、講和条約を締結するためにチャールズ1世に働き変えて欲しいという親書を一蹴し、即座に議会から弾劾されたこともあった<ref>Wedgwood 1970, pp. 200 - 201.</ref>。こうした動きの一方で、議会ではサマセット・ハウスにヘンリエッタ・マリアが建てたカトリック様式の個人礼拝堂を取り壊す決議と、この礼拝堂を管理していた[[カプチン・フランシスコ修道会|カプチン会修道士]]の逮捕とが投票にかけられていた<ref name="Purkiss_i">Purkiss, p. 244.</ref>。そして、3月に議会派の庶民院議員ヘンリー・マートン ([[:en:Henry Marten (regicide)]]) と、マッセリーン子爵ジョン・クロットワージー ([[:en:John Clotworthy, 1st Viscount Massereene]]) が兵とともに礼拝堂に乱入し、[[ピーテル・パウル・ルーベンス|ルーベンス]]が描いた祭壇画<ref name="Purkiss_i" />や数々の彫刻を打ち壊して、ヘンリエッタ・マリアが所蔵していた宗教的な絵画、書物、礼服を燃やしつくした<ref>Purkiss, p. 247</ref>。 |

|||

1643年の夏にロンドンの代わりに新しく王宮が置かれた[[オックスフォード]]へ向かって南下していたヘンリエッタ・マリアは、その途中の[[ウォリックシャー]]のキネトン ([[:en:Kineton]]) で、チャールズ1世と再開を果たした<ref name="Purkiss_h" />。このときヘンリエッタ・マリアがたどった旅程は、内戦の最中のイングランド中部地方 ([[:en:English Midlands]]) を縦断するという非常に困難なもので、ヘンリエッタ・マリアの甥の[[ルパート (カンバーランド公)|ルパート公]]もウォリックシャーのストラトフォード・アポン・エイヴォンへ王妃護衛の兵を手配している<ref>Wedgwood 1970, p. 215.</ref>。困難な旅ではあったが、兵とともに屋外で食事をとったり、途中で友人宅を訪問するなど、ヘンリエッタ・マリアはこの旅を非常に楽しんでいた<ref name="Wedgwood_d">Wedgwood 1970, p. 216.</ref>。ヘンリエッタ・マリアのオックスフォード到着は、王妃を称える詩が作られるなど、大きな歓呼で迎えられた。このときヘンリエッタ・マリアの口添えで寵臣ヘンリー・ジャーミンが、チャールズ1世から男爵位を与えられている<ref name="Wedgwood_d" />。 |

|||

[[File:Merton College Chapel from just north of the Meadow.jpg|thumb|250px|[[オックスフォード大学]]マートン・カレッジ礼拝堂。イングランド内戦中にオックスフォードに滞在していたヘンリエッタ・マリアの個人礼拝堂として使用された<ref name="Purkiss_j">Purkiss, p. 250.</ref>。]] |

|||

1643年の秋から冬を、ヘンリエッタ・マリアはチャールズ1世とともにオックスフォードで過ごした。この場所でイングランド内戦前と同様に楽しく宮廷生活が送れるように、ヘンリエッタ・マリアはできる限りのことをしている<ref name="Purkiss_h" />。オックスフォードでのヘンリエッタ・マリアの住まいは、ロンドンの王宮から運ばせた調度品で飾られたオックスフォード大学マートン・カレッジの学長室だった<ref name="Purkiss_j" />。ロンドン時代からヘンリエッタ・マリアの側近くに仕えていたデンビ伯夫人スーザン、劇作家ウィリアム・ダヴナント、宮廷小人は、オックスフォードでも変わらず傍らにあり、ヘンリエッタ・マリア自らブリッドリントンで救出したミッテを始めとする犬たちも部屋に溢れかえっていた<ref name="Purkiss_j" />。しかしながらオックスフォードは、王宮であるとともに国王派の拠点として軍事要塞化された都市であり、この相反する雰囲気がヘンリエッタ・マリアの心をしばしば痛めさせる要因ともなっていた<ref>Purkiss, p. 251.</ref>。 |

|||

1644年初頭ごろから国王派軍の戦況は悪化していった。議会派軍がイングランド北部で国王派軍を圧倒し始め、3月のオールズフォードの戦いの敗北によって、オックスフォードも安全な場所ではなくなっり<ref name="Wedgwood_e">Wedgwood 1970, p.290.</ref>、当時[[ヘンリエッタ・アン・ステュアート|ヘンリエッタ・アン]]を身篭っていたヘンリエッタ・マリアは、イングランド西部の安全な[[バース (イングランド)|バース]]へと避難することが決まった<ref name="Wedgwood_e" />。チャールズ1世は、自身と行動を共にすることとなった二人の王子チャールズ、ジェームズと[[アビンドン]]までヘンリエッタ・アンを見送ったのちにオックスフォードへと戻っている。そして、これがヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世との最後の別れとなった<ref name="Wedgwood_e" />。 |

|||

[[File:Henrietta Anne, Duchess of Orleans by Pierre Mignard.jpg|thumb|left|200px|ピエール・ミニャールが1665年から1670年頃に描いた、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の末娘ヘンリエッタ・アン。長じてフランス王ルイ14世の弟オルレアン公フィリップ1世公妃となった。]] |

|||

ヘンリエッタ・マリアはバースからさらに南西の都市[[エクセター]]へと移動し、出産に備えた。しかしながら、議会派軍の指揮官であるエセックス伯ロバート・デヴァルー ([[:en:Robert Devereux, 3rd Earl of Essex]]) とウィリアム・ウォラー ([[:en:William Waller]]) は、国王夫妻が離れ離れになっているという状況を有効に活用しようと謀略を巡らせていた<ref name="Wedgwood_f">Wedgwood 1970, p. 304.</ref>。ウォラーがチャールズ1世を追跡して国王軍の足止めをしているうちに、デヴァルーがエクセターを攻撃してヘンリエッタ・マリアを捕らえ、チャールズ1世に対する有効な切り札にしようと画策したのである<ref name="Wedgwood_f" />。この計画に従って、6月にデヴァルー率いる軍隊がエクセターへと進攻した。当時出産間近だったヘンリエッタ・マリアの健康状態は思わしくなく、チャールズ1世はロンドンに残っていた王室侍医テオドール・ド・マイエルヌに対して、危険を冒してエクセターまで赴き、ヘンリエッタ・マリアを看病するよう依頼している<ref>Wedgwood 1970, p. 306.</ref>。6月16日にヘンリエッタ・アン王女を出産した後のヘンリエッタ・マリアの容態はかなり悪化していたが<ref>Wedgwood 1970, pp. 306 - 307.</ref>、デヴァールからの脅威が身近に迫りエクセターから逃れることを余儀なくされた。逃避行が危険なものになることは明白だったために、ヘンリエッタ・アンは生まれて間もないヘンリエッタ・アンをエクセターに残し<ref>Purkiss, p. 324.</ref>、7月14日にコーンウォールの[[ファルマス (コーンウォール)|ファルマス]]からオランダ船でフランスに向けて出航した<ref>Wedgwood, p.332.</ref>。旅の途中に議会派軍の軍艦から激しい攻撃を受けたが、敵に投降することなく航海を続行させたヘンリエッタ・マリアはフランスの軍港[[ブレスト (フランス)|ブレスト]]に到着し、自身の実家であるフランス王家に保護された<ref>Wedgwood 1970, p. 332; エクセターに残されたヘンリエッタ・アンと養育係は、エクセター陥落時に議会派軍の捕虜となっている。</ref>。 |

|||

1644年終わりごろにはチャールズ1世の立場は極めて脆弱なものとなっていき、ヘンリエッタ・マリアがヨーロッパ大陸で募る軍資金と兵士が必要不可欠となっていた<ref>Wedgwood 1970, p.348.</ref>。しかしながら1645年になってからも国王派軍は敗北を続け、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世が交わす書簡も議会派軍が強奪し、その内容を暴露される始末だった。そして、1645年6月の[[ネイズビーの戦い]]での敗戦が国王派にとって極めて大きな敗北となった<ref>White, p.9.</ref>。第一次イングランド内戦の帰趨を決定付けたのは、このネイズビーの戦いと翌7月のラングポートの戦い ([[:en:Battle of Langport]]) で、この二つの戦闘による敗北で国王派軍は事実上壊滅したといえる<ref>Wedgwood 1970, p. 428.</ref>。そしてチャールズ1世は1646年5月に、当時スコットランドで最大派閥だった[[長老派教会|長老派]]の軍に[[ノッティンガムシャー]]のサウスウェルで投降したが、その後イングランドの議会派に身柄を引き渡された<ref>Wedgwood 1970, pp. 519–520.</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 第二次、第三次イングランド内戦(1648年 - 1651年) === |

|||

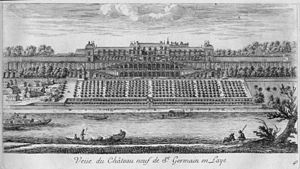

[[File:IsraelSilvestreChateauneufStGermainenLaye.jpg|thumb|300px|亡命中のフランスでヘンリエッタ・マリアが住まいとしたサン=ジェルマン=アン=レー城。イズレアル・シルヴェストルによるエッチング(1660年頃)]] |

|||

フランス政府の庇護のもとでパリに居を定めたヘンリエッタ・マリアは、ケネルム・ディグビー卿 ([[:en:Kenelm Digby]]) を総責任者に任命し、サン=ジェルマン=アン=レー城 ([[:en:Château de Saint-Germain-en-Laye) で国王派の亡命宮廷を組織し始めた<ref name="Kitson">Kitson, p. 17.</ref>。1646年に、議会派の手を逃れてイングランドの島嶼部を転々としていた王太子チャールズをパリのヘンリエッタ・マリアのもとに連れ戻すという計画が持ち上がった。ヘンリエッタ・アンもこの計画の実行を強く望んだが、チャールズは自身がフランス贔屓のカトリック信者と見なされるという理由で、当初この計画を拒否している<ref>Purkiss, p. 404.</ref>。最終的には粘り強くチャールズの説得を続けたイングランドの国王派の努力が実って、1646年7月にチャールズはフランスのヘンリエッタ・マリアと合流した<ref>Purkiss, p. 406.</ref>。 |

|||

[[File:Cooper, Oliver Cromwell.jpg|thumb|left|200px|サミュエル・クーパーが1650年ごろに描いた[[オリヴァー・クロムウェル]]の肖像。クロムウェルは議会派を軍事面で支え、イングランド内戦の重要な戦いに勝利をもたらした有能な軍人で、チャールズ1世処刑後の1653年から[[護国卿]]として[[イングランド共和国]]を支配した。]] |

|||

フランスでのヘンリエッタ・マリアは鬱々とした生活を送っていた<ref>White, p. 185.</ref>。ヘンリエッタ・マリアは、イングランドの議会派の中でも穏健で比較的国王寄りだった長老派と手を結ぶことによってスコットランドの支持を取り付け、その軍隊をイングランドに差し向けることによって議会派を打倒するようチャールズ1世を説得しようとした。<!-- 【C/O;文章がつながらない】1647年12月に議会派が示した和平案である「四法案 (''Four Bills'' )」をチャールズ1世が拒絶したという知らせを聞いたヘンリエッタ・マリアは驚愕した<ref name="White_c">White, p.186.</ref>。-->チャールズ1世は秘密裏に、チャールズの王宮内以外では長老派を支持し、長老派による議会を成立させるという約束でスコットランドと軍事同盟を結んだ<ref name="White_c">White, p.186.</ref>。この軍事同盟を契機として第二次イングランド内戦が始まった。パリのヘンリエッタ・マリアもできる限りの軍事的支援を行ったが<ref name="White_d">White, p. 187.</ref>、1648年にスコットランド軍は敗北し、チャールズ1世は議会派軍の捕虜となってしまった<ref name="White_d" />。 |

|||

亡命中のフランスでヘンリエッタ・マリアが住まいとしたサン=ジェルマン=アン=レー城。イズレアル・シルヴェストルによるエッチング(1660年頃)]] |

|||

フランスのサン=ジェルマン=アン=レー城の亡命宮廷では、反議会派の機運が高まりつつあった<ref name="Kitson" />。ヘンリエッタ・マリアは、ロチェスター伯ヘンリー・ウィルモット ([[:en:Henry Wilmot, 1st Earl of Rochester]])、ブリストル伯ジョージ・ディグビー ([[:en:George Digby, 2nd Earl of Bristol]])、アニック男爵ヘンリー・パーシー ([[:en:Henry Percy, Baron Percy of Alnwick]])、カルペパー男爵ジョン・カルペパー ([[:en:John Colepeper, 1st Baron Colepeper]])、チャールズ・ゲラルドら、国王派の亡命者たちを組織した。しかしながらヘンリエッタ・マリアの王宮では派閥争い、対立、さらには果し合いが絶えず、甥の[[ルパート (カンバーランド公)|ルパート公]]とディグビーとの決闘を阻止するために、ヘンリエッタ・マリアが両者を拘束したことすらあった。しかしながら、またもルパート公とディグビーとの間で、さらにルパート公とパーシーとの間で起こった決闘沙汰を止めることはできなかった<ref>Kitson, p. 33.</ref>。 |

|||

1649年にチャールズ1世は、国王派の手によって処刑された。国王の死は残されたヘンリエッタ・マリアを悲嘆にくれさせ、さらにその暮らしを困窮に落としいれた<ref name="Fritzeand" />。当時のフランスでは[[フロンドの乱]]が勃発しており、ヘンリエッタ・マリアが頼みとする甥のフランス王[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]も資金繰りに苦心していたのである。 |

|||

[[File:James II and Anne Hyde by Sir Peter Lely.jpg|thumb|300px|[[ピーター・レリー]]が王政復古後の1660年代に描いた、チャールズ2世の王弟ヨーク公ジェームズ2世と最初の妻アン・ハイド。<br />[[ナショナル・ポートレート・ギャラリー]]所蔵]] |

|||

スコットランドを味方につけ、スコットランド王として即位したチャールズは、イングランドの議会派を打倒すべく第三次イングランド内戦 ([[:en:Third English Civil War]]) を起こした。このときサンジェルマンを根拠としていたヘンリエッタ・マリアを取り巻く国王派と、1648年からヘンリエッタ・アンから離れてハーグに亡命していたチャールズに従う、オーモンド公ジェームズ・バトラー ([[:en:James Butler, 1st Duke of Ormonde]])、インチキン伯マーロウ・オブライエン ([[:en:Murrough O'Brien, 1st Earl of Inchiquin]])、そしてヘンリエッタ・アンが忌み嫌っていたクラレンドン伯[[エドワード・ハイド (初代クラレンドン伯爵)|エドワード・ハイド]]ら、古くからの国王派が協力して内戦を戦った<ref>Kitson, p. 109.</ref>。フランスとオランダに分かれていた国王派は一つに団結したが、国王派に対するヘンリエッタ・マリアの影響力は衰えていた。そして、1651年9月3日のウスターの戦い ([[:en:Battle of Worcester]]) に敗北したチャールズはイングランドを逃れて大陸に亡命し、第三次イングランド内戦も議会派の勝利で終結した。1654年にチャールズは亡命宮廷をドイツの[[ケルン]]に移し、サンジェルマンに残っていたヘンリエッタ・マリアの影響力を完全に断ち切っている<ref>Kitson, p. 117.</ref>。 |

|||

ヘンリエッタ・マリアは信仰と子供たち、とくにお気に入りで「ミネッテ(子猫)」という愛称で呼んでいた末娘ヘンリエッタ・アン、後に[[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ2世]]として王位につくジェームズ、そして1660年に20歳で夭折するヘンリー ([[:en:Henry Stuart, Duke of Gloucester]]) の教育に生涯を捧げるようになっていった<ref name="White_e">White, p. 192.</ref>。ヘンリエッタ・マリアはジェームズとヘンリーの二人の王子をカトリックに改宗させようとした<ref name="White_e" />。ヘンリーに対する改宗の働きかけは亡命国王派とチャールズからの怒りを買って成功しなかったが、ヘンリエッタ・アンはカトリック信者として成長した<ref name="White_e" />。1651年にヘンリエッタ・マリアは[[16区 (パリ)|シャイヨー]]に女子修道院を設立し、1650年代のほとんどをこの修道院で過ごしている<ref>Britland, p. 288.</ref>。 |

|||

== 王政復古後のヘンリエッタ・マリア == |

|||

[[File:Sir Peter Lely 001.jpg|thumb|left|200px|[[ピーター・レリー]]が王政復古後の1660年に描いたヘンリエッタ・マリアの肖像画。<br />[[シャンティイ城|コンデ美術館]]所蔵]] |

|||

[[護国卿]][[オリバー・クロムウェル]]の死去後間もなく[[イングランド共和国]]は瓦解した。イングランド議会はチャールズの国王即位を承認し、1660年5月にチャールズがイングランド王チャールズ2世として戴冠後 ([[:en:English Restoration]])、ヘンリエッタ・マリアも同年10月に、ヘンリエッタ・アンとともにイングランドへ帰還した。ヘンリエッタ・マリアがイングランドに戻った理由の一つとして、クラレンドン伯[[エドワード・ハイド (初代クラレンドン伯爵)|エドワード・ハイド]]の娘アンと、王弟であるヨーク公ジェームズ(後のイングランド国王ジェームズ2世)との密通が挙げられる。アンはすでに妊娠しており、ジェームズはアンに結婚を申し込んでいたのである<ref>Kitson, p. 132.</ref>。ヘンリエッタ・アンは以前からエドワード・ハイドを嫌っており、その娘アンを公妃として迎えることに難色を示したが、チャールズ2世が賛同したためにこの婚姻は成立した<ref>Kitson, pp. 132 - 133.</ref>。イングランドでのヘンリエッタ・マリアは潤沢な宮廷費を与えられて、サマセット・ハウスを邸宅とした。イングランドに帰還してからも、大衆からのヘンリエッタ・マリアの人気は相変わらず低く、詳細な日記を残した[[サミュエル・ピープス]]はヘンリエッタ・マリアの美点としてわずか3つの取るに足らない事柄しか挙げていない<ref name="White_f">White, p. 193.</ref>。<!-- 【要出典につき C/O】「普通の小柄な老婆であり、普通の女性と比べて尊敬できるところもないし、容貌にもとりたてていうこともない」としている。{{Citation needed|date=July 2010}} --> |

|||

1661年にヘンリエッタ・マリアは、末娘ヘンリエッタ・アン<ref>ヘンリエッタ・アンはフランス王ルイ13世妃[[アンヌ・ドートリッシュ]]にちなんで「アン」と名付けられた。</ref>と、フランス王[[ルイ14世 (フランス王)|ルイ14世]]の弟オルレアン公[[フィリップ1世 (オルレアン公)|フィリップ]]との結婚をまとめるためにフランスへと渡った。この二人の結婚はイングランドとフランスの関係強化に大きな役割を果たすことになった<ref>Kitson, pp. 134 - 135.</ref>。 |

|||

ヘンリエッタ・アンとフィリップとの婚礼を見届けると、ヘンリエッタ・マリアは1662年にチャールズ2世、ルパート公とともにイングランドへと戻った<ref>Kitson, p. 138.</ref>。ヘンリエッタ・マリアはそのままイングランドで一生を過ごすつもりだったが、1665年にひどい[[気管支炎]]を患い、これは湿気の多いイングランドの気候が原因ではないかと考えた<ref name="White_f" />。ヘンリエッタは同年にフランスへと渡り、パリのオテル・ド・ラ・バジニエール(現在のホテル・ド・シメイ ([[:en:Hôtel de Chimay]]) で暮らすようになった。1669年8月にヘンリエッタ・アンとオルレアン公フィリップの次女[[アンナ・マリーア・ドルレアンス|アンナ・マリーア]]が生まれている。アンナ・マリーアは後のフランス王[[ルイ15世 (フランス王)|ルイ15世]]の母方の祖母にあたり、アンリエッタ・マリアの血筋は現在のヨーロッパ諸国の王族のほとんどと関係していることになる。そして、アンナ・マリーアの誕生後間もなくの1669年9月10日に、ヘンリエッタ・マリアはパリ近郊のコロンブ城で死去した<ref>コロンブ城は1846年に失われている。http://www.multicollection.fr/COLOMBES-LA-REINE-HENRIETTE.html (French).</ref>。死因は鎮痛剤として服用していた[[アヘン]]の過剰摂取だった<ref name="White_f" />。ヘンリエッタ・マリアの遺体は歴代フランス王族の墓所[[サン=ドニ大聖堂]]に埋葬され、心臓のみ銀の小箱に収められてヘンリエッタ・マリア自身がシャイヨーに建てた女子修道院に葬られた<ref>White, p. 194.</ref>。 |

|||

<!-- 【訳出せず】 |

|||

==Legacy== |

|||

The [[U.S. state]] of [[Maryland]] was named in her honor by her husband, Charles I. [[George Calvert, 1st Baron Baltimore]] submitted a draft charter for the colony with the name left blank, suggesting that Charles bestow a name in his own honor. Charles, having already honored himself and several family members in other colonial names, decided to honor his wife. The specific name given in the charter was "Terra Mariae, ''anglice'', Maryland". The English name was preferred over the Latin due in part to the undesired association of "Mariae" with the Spanish Jesuit [[Juan de Mariana]].<ref>Stewart, pp. 42–3.</ref> Cape Henrietta Maria, at the western meeting of [[James Bay]] and [[Hudson Bay]] in [[Northern Ontario]], is also named for her. The [[slave ship]] ''[[Henrietta Marie]]'' (which [[Atlantic slave trade|carried slaves]] to what is now the United States and sank 35 miles off the coast of [[Key West]] after selling 190 slaves to [[Jamaica]] in 1701) was also named after Henrietta Maria.{{Citation needed|date=July 2010}} |

|||

Numerous recipes ascribed to Henrietta are reproduced in [[Kenelm Digby]]'s famous cookbook ''[[The Closet of the Eminently Learned Sir Kenelme Digbie Kt. Opened]]''.<ref>Purkiss, p. 352.</ref> |

|||

--> |

|||

{| class="toccolours collapsible collapsed" style="width:100%; margin:auto;" |

|||

|- |

|||

! style="background:#ccf;"|フランス王家のヘンリエッタ・マリアの親族 |

|||

|- |

|||

|[[File:Louis14-Family.jpg|600px|thumb|center|ヘンリエッタ・マリアの末娘ヘンリエッタ・アンと結婚したオルレアン公フィリップ1世が、1670年頃にジャン・ノクレに描かせた『ルイ14世とその家族』。<br />左から、イングランド王太后ヘンリエッタ・マリア、ヘンリエッタ・マリアの義息オルレアン公フィリップ1世、ヘンリエッタ・マリアの孫娘[[マリー・ルイーズ・ドルレアン|マリー・ルイーズ]](後のスペイン王妃)、ヘンリエッタ・マリアの末娘オルレアン公妃[[ヘンリエッタ・アン・ステュアート|ヘンリエッタ・アン]]、ルイ13世妃[[アンヌ・ドートリッシュ]]、ヘンリエッタ・マリアの姪にあたるオルレアン公[[ガストン (オルレアン公)|ガストン]]の三姉妹、フランス王ルイ14世、ルイ14世の長男[[ルイ (グラン・ドーファン)|ルイ]]、ルイ14世王妃[[マリー・テレーズ・ドートリッシュ|マリー・テレーズ]]、ルイ14世の三女マリー・テレーズ ([[:en:Princess Marie Thérèse of France (1667–1672)]])、ルイ14世の次男アンジュー公フィリップ=シャルル ([[:en:Philippe-Charles, Duke of Anjou]])、オルレアン公ガストンの長女モンパンシエ公爵夫人[[アンヌ・マリー・ルイーズ・ドルレアン|アンヌ・マリー・ルイーズ]]。]] |

|||

|} |

|||

== 系図 == |

|||

{{Ahnentafel top|collapsed=yes|width=100%}} |

|||

<center>{{ahnentafel-compact5 |

|||

|style=font-size: 90%; line-height: 110%; |

|||

|border=1 |

|||

|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0; |

|||

|boxstyle_1=background-color: #fcc; |

|||

|boxstyle_2=background-color: #fb9; |

|||

|boxstyle_3=background-color: #ffc; |

|||

|boxstyle_4=background-color: #bfc; |

|||

|boxstyle_5=background-color: #9fe; |

|||

|1= 1. '''ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス''' |

|||

|2= 2. [[アンリ4世 (フランス王)|フランス王アンリ4世]] |

|||

|3= 3. [[マリー・ド・メディシス|トスカーナ大公女マリー]] |

|||

|4= 4. [[アントワーヌ (ヴァンドーム公)|ナバラ王アントワーヌ]] |

|||

|5= 5. [[ジャンヌ・ダルブレ|ナバラ女王ジャンヌ]] |

|||

|6= 6. [[フランチェスコ1世・デ・メディチ|トスカーナ大公フランチェスコ1世]] |

|||

|7= 7. [[ジョヴァンナ・ダズブルゴ|神聖ローマ皇女ジョヴァンナ]] |

|||

|8= 8. [[シャルル・ド・ブルボン (ヴァンドーム公)|ヴァンドーム公シャルル]] |

|||

|9= 9. [[フランソワーズ・ダランソン|アランソン公女フランソワーズ]] |

|||

|10= 10. [[エンリケ2世 (ナバラ王)|ナバラ王エンリケ2世]] |

|||

|11= 11. [[マルグリット・ド・ナヴァル|アングレーム伯女マルグリッド]] |

|||

|12= 12. [[コジモ1世|トスカーナ大公コジモ1世]] |

|||

|13= 13. [[エレオノーラ・ディ・トレド|ビリャフランカ侯女エレオノーラ]] |

|||

|14= 14. [[フェルディナント1世 (神聖ローマ皇帝)|神聖ローマ皇帝フェルディナント1世]] |

|||

|15= 15. [[アンナ・ヤギエロ|ボヘミア・ハンガリー王女アンナ]] |

|||

|16= 16. [[フランソワ (ヴァンドーム伯)|ヴァンドーム伯フランソワ]] |

|||

|17= 17. サン=ポール侯女マリー |

|||

|18= 18. [[ルネ (アランソン公)|アランソン公ルネ]] |

|||

|19= 19. [[マルグリット・ド・ロレーヌ|ヴォーデモン伯女マルグリット]] |

|||

|20= 20. [[フアン3世 (ナバラ王)|ナバラ王フアン3世]] |

|||

|21= 21. [[カタリナ (ナバラ女王)|ナバラ女王カタリナ]] |

|||

|22= 22. [[シャルル・ドルレアン (アングレーム伯)|アングレーム伯シャルル]] |

|||

|23= 23. [[ルイーズ・ド・サヴォワ|サヴォイア公女ルイーズ]] |

|||

|24= 24. [[ジョヴァンニ・デッレ・バンデ・ネーレ]] |

|||

|25= 25. [[マリア・サルヴィアティ]] |

|||

|26= 26. ヴィッラフランカ侯ペドロ |

|||

|27= 27. マリア・オソリオ・イ・ピメンテル |

|||

|28= 28. [[フェリペ1世 (カスティーリャ王)|ブルゴーニュ公フィリップ]] |

|||

|29= 29. [[フアナ (カスティーリャ女王)|カスティーリャ女王フアナ]] |

|||

|30= 30. [[ウラースロー2世|ボヘミア=ハンガリー王ウラースロー2世]] |

|||

|31= 31. [[アンヌ・ド・フォワ|ケンダル伯女アンヌ]] |

|||

}}</center> |

|||

{{ahnentafel bottom}} |

|||

== 子女 == |

|||

{| class="wikitable" |

|||

|- |

|||

!名前!!生年月日!!没年月日!!備考 |

|||

|- |

|||

|チャールズ・ジェームズ||1629年3月13日||1629年3月13日||コーンウォール公、死産 |

|||

|- |

|||

|[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ]]||1630年5月29日||1685年2月6日||イングランド国王チャールズ2世、1663年にポルトガル王女[[キャサリン・オブ・ブラガンザ]]と結婚 |

|||

|- |

|||

|[[メアリー・ヘンリエッタ・ステュアート|メアリー・ヘンリエッタ]]||1631年11月4日||1660年12月24日||1641年にオラニエ公[[ウィレム2世 (オラニエ公)|ウィレム2世]]と結婚 |

|||

|- |

|||

|[[ジェームズ2世 (イングランド王)|ジェームズ]]||1633年10月14日||1701年9月16日||イングランド王ジェームズ2世、1659年にクラレンドン伯女[[アン・ハイド]]と結婚<br />1673年にモデナ公女[[メアリー・オブ・モデナ]]と再婚 |

|||

|- |

|||

|エリザベス||1635年12月29日||1650年9月8日||14歳で死去 |

|||

|- |

|||

|アン||1637年3月17日||1640年12月8日||3歳で死去 |

|||

|- |

|||

|キャサリン||1639年1月29日||1639年1月29日||死産 |

|||

|- |

|||

|ヘンリー||1640年7月8日||1660年9月18日||グロスター公、ケンブリッジ伯、未婚のまま20歳で死去 |

|||

|- |

|||

|[[ヘンリエッタ・アン・ステュアート|ヘンリエッタ・アン]]||1644年6月16日||1670年6月30日||1661年にオルレアン公[[フィリップ1世 (オルレアン公)|フィリップ]]と結婚 |

|||

|} |

|||

<!-- 【訳出せず】 |

|||

===Titles and styles=== |

|||

*'''25 November 1609 – 13 June 1625''' ''[[Highness|Her Highness]]'' Princess Henriette Marie of France<ref>In France prior c.1630 the style of ''[[Royal Highness]]'' did not exist as it does today; it was her brother [[Gaston, Duke of Orléans|Gaston de France]] who introduced the style but it did not take precedence till some time after the marriage of Henriette Marie</ref> |

|||

*'''circa 10 February 1619 - 13 June 1625''' ''[[Madame Royale]]'' <ref>As it earlier in the article, she gained the title after her sister married; date shown is her sister's wedding date</ref> |

|||

*'''13 June 1625 – 30 January 1649''' ''[[Majesty|Her Majesty]]'' the Queen |

|||

*'''30 January 1649 – 10 September 1669''' ''[[Majesty|Her Majesty]]'' the Queen Mother |

|||

===Arms=== |

|||

The [[Royal coat of arms of the United Kingdom|Royal Coat of Arms of England, Scotland and Ireland]] impaled with her father's arms as [[King of France|King of France and Navarre]]. The arms of Henry IV were: ''"Azure, three fleurs de lys Or (France); impaling Gules, a cross a saltire and an orle of chains linked at the fess point with an amulet Or (Navarre)"''. For her supporters she used the crowned lion of England on the dexter side, and on the sinister used one of the angels which had for some time accompanied the royal arms of France.<ref>{{citation|last=Pinces|first=John Harvey|coauthors=Pinces, Rosemary|title=The Royal Heraldry of England |series=Heraldry Today |year=1974|publisher=Hollen Street Press |location=Slough, Buckinghamshire |isbn=0-900455-25-X|pages=174}}</ref> |

|||

{{Clear}} |

|||

--> |

|||

== 出典 == |

|||

{{reflist|colwidth=30em}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{Commonscat|Henrietta Maria of France}} |

|||

* Britland, Karen. (2006) ''Drama at the courts of Queen Henrietta Maria.'' Cambridge: Cambridge University Press. |

|||

* Bone, Quinton. (1972) ''Henrietta Maria: Queen of the Cavaliers.'' Chicago: University of Illinois Press. |

|||

* Fritze, Ronald H. and William B. Robison. (eds) (1996) ''Historical dictionary of Stuart England, 1603–1689.'' Westport: Greenwood Press. |

|||

* Griffey, Erin. (2008) "Introduction" in Griffey (ed) 2008. |

|||

* Griffey, Erin. (2008) ''Henrietta Maria: piety, politics and patronage.'' Aldershot: Ashgate Publishing. |

|||

* Hibbard, Caroline. (2008) "'By Our Direction and For Our Use:' The Queen's Patronage of Artists and Artisans seen through her Household Accounts." in Griffey (ed) 2008. |

|||

* Kitson, Frank. (1999) ''Prince Rupert: Admiral and General-at-Sea.'' London: Constable. |

|||

* Maclagan, Michael Maclagan and Jiří Louda. (1999) ''Line of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe.'' London: Little, Brown & Co. ISBN 0-85605-469-1 |

|||

* Purkiss, Diane. (2007) ''The English Civil War: A People's History.'' London: Harper. |

|||

* Raatschan, Gudrun. (2008) "Merely Ornamental? Van Dyck's portraits of Henrietta Maria." in Griffey (ed) 2008. |

|||

* Smuts, Malcolm. (2008) "Religion, Politics and Henrietta Maria's Circle, 1625-41" in Griffey (ed) 2008. |

|||

* Spencer, Charles. (2007) ''Prince Rupert: The Last Cavalier.'' London: Phoenix. ISBN 978-0-297-84610-9 |

|||

* Stewart, George R. (1967) 'Names on the Land: A Historical Account of Place-Naming in the United States, 3rd edition.'' Houghton Mifflin. |

|||

* Wedgwood, C. V. (1966) ''The King's Peace: 1637–1641.'' London: C. Nicholls. |

|||

* Wedgwood, C. V. (1970) ''The King's War: 1641–1647.'' London: Fontana. |

|||

* White, Michelle A. (2006) ''Henrietta Maria and the English Civil Wars.'' Aldershot: Ashgate Publishing. |

|||

<!-- |

|||

== 外部リンク == |

|||

*A short profile of her alongside other influential women of her age: http://www.guide2womenleaders.com/womeninpower/Womeninpower1600.htm |

|||

*[http://www.british-civil-wars.co.uk/biog/henrietta-maria.htm British Civil Wars Page Biography] |

|||

--> |

|||

{{Normdaten|PND=118904043|SELIBR=214298|LCCN=n/50/037308|VIAF=88851046}} |

|||

{{DEFAULTSORT:へんりえつた まりあ}} |

{{DEFAULTSORT:へんりえつた まりあ}} |

||

[[Category:イングランドの王妃]] |

[[Category:イングランドの王妃]] |

||

| 66行目: | 274行目: | ||

[[bg:Хенриета-Мария Бурбон-Френска]] |

[[bg:Хенриета-Мария Бурбон-Френска]] |

||

[[bs:Henrika Marija od Francuske]] |

[[bs:Henrika Marija od Francuske]] |

||

[[ca:Enriqueta Maria de França]] |

|||

[[cs:Henrietta Marie Bourbonská]] |

[[cs:Henrietta Marie Bourbonská]] |

||

[[cy:Henrietta Maria]] |

[[cy:Henrietta Maria]] |

||

[[da:Henriette Marie af Frankrig]] |

[[da:Henriette Marie af Frankrig]] |

||

[[de:Henrietta Maria von Frankreich]] |

[[de:Henrietta Maria von Frankreich]] |

||

[[el:Ενριέττα Μαρία της Γαλλίας]] |

|||

[[en:Henrietta Maria of France]] |

[[en:Henrietta Maria of France]] |

||

[[eo:Henrietta Maria de Francio]] |

[[eo:Henrietta Maria de Francio]] |

||

| 75行目: | 285行目: | ||

[[eu:Henriketa Maria Borboikoa]] |

[[eu:Henriketa Maria Borboikoa]] |

||

[[fa:هنریتا ماریای فرانسه]] |

[[fa:هنریتا ماریای فرانسه]] |

||

[[fr:Henriette de France |

[[fr:Henriette Marie de France]] |

||

[[he:הנרייט מארי, נסיכת צרפת]] |

[[he:הנרייט מארי, נסיכת צרפת]] |

||

[[hu:Bourbon Henrietta Mária angol királyné]] |

[[hu:Bourbon Henrietta Mária angol királyné]] |

||

| 89行目: | 299行目: | ||

[[simple:Henrietta Maria of France]] |

[[simple:Henrietta Maria of France]] |

||

[[sv:Henrietta Maria av Frankrike]] |

[[sv:Henrietta Maria av Frankrike]] |

||

[[th:เฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส |

[[th:เฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส พระราชินีแห่งอังกฤษ]] |

||

[[tr:Henrietta Maria]] |

[[tr:Henrietta Maria]] |

||

[[vi:Henrietta Maria]] |

[[vi:Henrietta Maria]] |

||

2012年8月7日 (火) 06:55時点における版

| ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス Henrietta Maria of France | |

|---|---|

| イングランド王妃・スコットランド王妃・アイルランド王妃 | |

イングランド宮廷画家アンソニー・ヴァン・ダイクによる肖像画(1636年 - 1638年頃) サン・ディエゴ美術館所蔵 | |

| 在位 | 1625年3月27日 - 1649年1月30日 |

| 出生 |

1609年11月25日 |

| 死去 |

1669年9月10日 |

| 埋葬 |

1669年9月13日 サン=ドニ大聖堂 |

| 配偶者 | チャールズ1世 |

| 子女 |

チャールズ2世 メアリー・ヘンリエッタ ジェームズ2世 ヘンリエッタ・アン |

| 家名 | ブルボン家 |

| 王朝 | ステュアート朝 |

| 父親 | アンリ4世 |

| 母親 | マリー・ド・メディシス |

ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス(英: Henrietta Maria of France、仏: Henriette Marie de France、 1609年11月25日[1] - 1669年9月10日)は、イングランド王チャールズ1世王妃。イングランド王妃、スコットランド王妃、アイルランド王妃の称号を持つ。息子にチャールズ2世とジェームズ2世の2人、孫にメアリー2世、ウィリアム3世、アンの3人の国王がいる。

ヘンリエッタ・マリアはカトリック信者だったためにイングランドでは人気がなく、さらに英国教会での戴冠を拒否したため、王妃としての戴冠式は一度も行われないままだった。後半生は清教徒革命により不穏となったイングランド国内の対応に追われるようになり、第一次イングランド内戦が最高潮となった1644年に、末娘のヘンリエッタ・アンの出産直後にフランスへの亡命を余儀なくされた。そして1649年に夫であったイングランド国王チャールズ1世が処刑され、ヘンリエッタ・マリアは経済的苦境に陥っている。フランスではパリで亡命生活を送っていたが、1660年の王政復古で長男チャールズがチャールズ2世としてイングランド国王に即位するとともにイングランドへ帰還した。しかしながら1665年には再びパリへと戻り、その4年後にコロンブで死去し、歴代フランス王家の墓所ともいえるサン=ドニ大聖堂に埋葬された。

イングランド人が入植した北米のメリーランド植民地は、チャールズ2世がヘンリエッタ・マリアにちなんで名付けた地名で、現在もアメリカ合衆国メリーランド州としてその名を残している[2]。

幼少期

ピッティ美術館所蔵

ヘンリエッタ・マリアは1609年にパリのルーヴル宮殿で、フランス王アンリ4世と2番目の王妃マリー・ド・メディシスとの第6子として誕生した。誕生日は11月25日とされているが、11月26日とする説もある。当時のイングランドではグレゴリオ暦とともにユリウス暦も依然として使用されており、ユリウス暦にしたがってヘンリエッタ・マリアの誕生日を11月16日としている記録も存在する。

ヘンリエッタ・マリアは、ブルボン王家の嫡出子「フィユ・ド・フランス」であり、アンリ4世の後に即位するルイ13世の末妹である。父王アンリ4世はヘンリエッタ・マリアが1歳にも満たない1610年5月14日に暗殺され、その後数年で、母マリー・ド・メディシスもルイ13世との関係が悪化し王宮から追放されている。

1619年に姉クリスティーヌがサヴォイア公ヴィットーリオ・アメデーオ1世と結婚してフランスを去ると、10歳のヘンリエッタ・マリアは一人前の姫君(最年長のフランス王女 (en:Madame Royale))として扱われるようになった。ヘンリエッタ・マリアは他の姉たちと同様に、乗馬、舞踏、歌唱などの手ほどきを受けており、王宮で行われる寸劇に参加することもあった[3]。学術的な才能があったかどうかについては定かではないが[3]、カルメル会の強い影響のもとでカトリック信者としての信仰をはぐくんでいったことは確かである[3]。1622年ごろには200名ほどの従者に囲まれてパリで暮らしており、ヘンリエッタ・マリアの結婚話も次第に本格化しつつあった[4]。

イングランド王妃

ヘンリエッタ・マリアがイングランド王太子チャールズと結婚したのは1625年6月13日のことで、当時のイングランドは、短期間とはいえそれまでの親スペイン政策から親フランス政策へと変わりつつあった[5]。結婚当初の両者の関係は良好とはいえなかったが、後に極めて親密な夫婦関係を築くことになった。ただし、ヘンリエッタ・マリアはイングランド社会に馴染むことはなかった。チャールズと結婚するまで英語を話した経験がなく、結婚後20年以上経った1640年代後半になっても英語での読み書き、会話に不自由するほどだった[6]。このことと、熱心なカトリック信者だったことが相まって当時のイングランド社会からは異端視され、宗教的にも不寛容な王妃であると見なされるようになり、イングランドの一般大衆から徐々に人気を失っていった。1630年代のヘンリエッタ・マリアは「生来政治に無関心で、無教育、軽率な[7]」人物であると評価されているが、信心深さ、女性らしさ、芸術に対する後援などに一定の個人的な美点を見出す意見もある[8]。

チャールズ1世との結婚

ロイヤル・コレクション所蔵

ヘンリエッタ・マリアが最初に未来の夫たるチャールズに出会ったのは1623年のパリである。当時のチャールズはまだ王太子で、重臣のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズとともにスペイン王フェリペ3世の第2王女マリア・アナとの縁談をまとめるためにスペインのマドリードへと向かっていた。この旅の途中でチャールズがパリに立ち寄ったときに、フランス王宮で開かれた歓迎の晩餐会が二人の初対面となった[4]。しかしながらスペインとイングランドの縁談は、フェリペ3世がマリア・アナとの結婚の条件として、チャールズのカトリックへの改宗と、イングランド、スペイン間で結ぶ条約の保証として結婚後一年間はチャールズがスペインで暮らすことを求めたために成立しなかった。

スペイン王女マリア・アナとの結婚話が流れたチャールズはフランス王家に新しく花嫁を求めた。1624年に国王の代理人ケンジントンが王太子妃にふさわしい女性王族を探すためにパリに派遣され[4]、最終的にはカーライル伯ジェームズ・ヘイ (en:James Hay, 1st Earl of Carlisle) とホランド伯ヘンリー・リッチ (en:Henry Rich, 1st Earl of Holland) が、パリでチャールズとヘンリエッタ・マリアとの縁談をまとめ上げた[10]。結婚時のヘンリエッタ・マリアは弱冠15歳だったが、当時の王女の結婚年齢としては異例の若さというわけではない[3]。ヘンリエッタ・マリアの容貌については人によって異なる見解が存在している。チャールズの姪にあたる、プファルツ選帝侯フリードリヒ5世の王女ゾフィーは32歳ごろに会ったヘンリエッタ・マリアについて「ヴァン・ダイクが描いた素晴らしい肖像画を通じて、私はイングランドの女性は美しい方ばかりだと思い込んでいました。しかしながら驚いたことに、肖像画であれほど美しくすらっとしていたイングランド王妃は実際にお会いしてみると、とっくに盛りを過ぎてしまった女性でした。ひょろ長い痩せた腕、かしげた肩、さらにまるで牙のように口からはみ出した歯をした方でした」と書き残している[11]。しかしながら、綺麗な目と鼻、美しい顔色をしていたともされている[11]。

イングランドに輿入れしたヘンリエッタ・マリアは非常に多くの持参金、美術品、衣装を持ち込んだ。ダイアモンド、真珠、指輪、ダイヤの飾りボタン、サテンやヴェルヴェットのガウン、豪奢な刺繍飾りのマント、10,000ルーブル相当の食器、シャンデリア、絵画、書物、礼服、寝具一式などで、さらにフランスで選ばれた12名の神愛オラトリオ会修道女と侍女も随行していた[4]。

ヘンリエッタ・マリアがチャールズとの代理結婚式 (en:Proxy marriage) を挙げたのは1625年5月11日で、チャールズがイングランド王位に就いて間もなくのことだった。正式な結婚式は1625年6月13日のことで、ケント州カンタベリーの聖オーガスティン修道院で挙行されたが、カトリック信者だったヘンリエッタ・マリアは英国教会での戴冠を拒否した。ヘンリエッタ・マリアはフランスのカトリック司教から戴冠を受けることを申し出たが、チャールズとイングランド王宮にとってこの代替案は到底受け入れられるものではなかった[6]。結局ヘンリエッタ・マリアはチャールズが独りで戴冠するところを、目立たない場所から見ることを許されただけだった[12]。この戴冠式でのいざこざが、ロンドン市民のヘンリエッタ・マリアに対する心証を激しく悪化させることとなり[6]、また、イングランドの親フランス感情も、ユグノー反乱 (en:Huguenot rebellions) におけるプロテスタントへの支持に移行しつつあった。そしてイングランドの国内問題が悪化するとともに、イングランド国民はヨーロッパ諸国の政治情勢への関心を失っていった[13]。

カトリック信仰とヘンリエッタ・マリアの日常

アンソニー・ヴァン・ダイク、ナショナル・ギャラリー(ワシントン)所蔵

猿は通常であれば、小人のような道化に対する相談相手の象徴として描かれることが多い[14]。しかしこの作品では、ヘンリエッタ・マリアが集めていた異国の動物を表現しているとされており、背後のオレンジの木はヘンリエッタ・マリアが庭園を好んでいたことを表していると考えられている[15]。

ヘンリエッタ・マリアは非常に熱心なカトリック信者で[16]、このことがイングランド王妃としての立場だけではなく、結婚当初の夫婦生活にも大きな影響を与えている。チャールズ1世はヘンリエッタ・マリアのことをたんに「マリア (Maria)」と呼んでおり、イングランドの大衆も「メアリ王妃 (Queen Mary)」と呼んでいたが、この呼称はチャールズ1世の祖母で同じくカトリック信者だったスコットランド女王メアリ (Mary) とのあてこすりでもあった[17]。ヘンリエッタ・マリアは自身のカトリック信仰を隠すことはなく「目に余る」「悪びれようともしない」とまでいわれていた[17]。カトリック家庭の長男を強制的にプロテスタントとして育てるべきではないかという世論を妨害し、当時のイングランドの法律では違法だったカトリック式の結婚式を擁護しようとした[17]。また、1626年7月にヘンリエッタ・マリアが、タイバーン刑場で処刑されたカトリック信者のために祈りを捧げたことが激しい論争となっている[18]。1620年代のイングランドではカトリック信者が弾圧されており、このことがカトリック信者のヘンリエッタ・マリアを激怒させたのである[19]。後にヘンリエッタ・マリアは、フリードリヒ5世の三男で、自身の甥にあたるカルヴァン主義者のルパートが、イングランド滞在しているときにカトリックへの改宗を勧めたが、これは失敗に終わっている[11]。

ヘンリエッタ・マリアはフランスから多くの高年俸のカトリック信者の随行員を伴っていた。チャールズ1世は王妃をとりまくこれら側近のために結婚生活がうまくいっていないと不満を漏らしている[20]。また、当時のイングランド王宮ではフランス文化の影響が強く、フランス語がより礼儀正しく上品な言葉として王宮内で用いられてもいた[6]。そしてチャールズ1世は1626年6月26日に、ヘンリエッタ・マリアにフランスから随行してきた人々のイングランド王宮からの追放を求めた。ヘンリエッタ・マリアはこのことに大きく憤慨し、さらに追放令を受けた随行員の中にはメンデス司教のように王宮から出て行くことを拒否したうえに、自分たちのイングランド王宮における立場はフランス王から正式に認められたものだと訴え出る者もいた[20]。最終的にチャールズ1世は、随行員たちを強制的に王宮から排除するために武装した衛兵を使わざるを得なかった[20]。しかしながらチャールズ1世の命令にもかかわらず、ヘンリエッタ・マリアのもとには、個人付聖職者、聴罪司祭ロバート・フィリップら、フランスからの側近が7名残されている[21]。

チャールズ1世によるこの追放令は、ヘンリエッタ・マリアの浪費癖と大いに関係がある[4]。結婚当初のヘンリエッタ・マリアの金使いの荒さは桁外れで、支払に数年かかるような負債を抱えることすらあった。最初にヘンリエッタ・マリアの財政管理を担当していたのはジャン・カイユだったが、1626年にトトネス伯ジョージ・カルー (en:George Carew, 1st Earl of Totnes)、1629年には準男爵リチャード・ウィン (en:Sir Richard Wynn, 2nd Baronet) と担当者が変わっている[22]。しかしながら、金のかかるフランスからの側近の半数近くを遠ざけ、財政管理担当者を一新してもヘンリエッタ・マリアの浪費は止むことがなかった。チャールズ1世から多くの贈り物を受け取っていたにもかかわらず、1627年には秘密裏に借金をしており[23]、イングランド内戦が勃発する直前まで多くの高価な衣服を購入し続けた記録が残っている[24]。

しかしながら、ヘンリエッタ・マリアを取り巻く人々は徐々に変わり始めていた。セント・オールバンズ伯ヘンリー・ジャーミン (en:Henry Jermyn, 1st Earl of St Albans) がヘンリエッタ・マリアの寵臣となり、1628年には副侍従の職に就いた。デンビ伯夫人スーザン・フェイルディング (en:Susan Feilding, Countess of Denbigh) は王妃付女官長 (en:Lady of the Bedchamber) に就任し、個人的にもヘンリエッタ・マリアの親友となっている[25]。また、ヘンリエッタ・マリアは宮廷に、ジェフリー・ハドソン (en:Jeffrey Hudson) やリトル・サラ[26]ら数名の小人を雇い入れている。1630年までに、ヘンリエッタ・マリアは自身の邸宅としてサマセット・ハウス、プラセンティア宮殿 (en:Palace of Placentia)、オートランズ宮殿 (en:Oatlands Palace)、ノンサッチ宮殿 (en:Nonsuch Palace)、リッチモンド宮殿 (en:Richmond Palace)、ホールデンビー・ハウス (en:Holdenby House) を与えられ、さらに1639年にはチャールズ1世がヘンリエッタ・マリアのためにウィンブルドン・ハウスを購入している[4][27]。これらのほか、ヘンリエッタ・マリアは、珍しい犬、猿、鳥なども買い入れている[15]。

ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世

ロイヤル・コレクション所蔵

結婚当初のヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の仲は良好なものではなく、チャールズ1世がフランスからの側近を追放してからも関係はなかなか好転しなかった。結婚当初のヘンリエッタ・マリアが心を開いたイングランド人に、カーライル伯ジェームズ・ヘイ (en:James Hay, 1st Earl of Carlisle) の夫人ルーシー・ヘイ (en:Lucy Hay, Countess of Carlisle) がいる。ルーシーの夫ジェームズはチャールズ1世が重用した側近 (en:Gentleman of the Bedchamber)で、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の結婚をまとめ上げた人物である。ルーシーは敬虔なプロテスタント信者で、その美貌と際立った個性を謳われた女性だった。当時のルーシーはバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズの愛人ではないかと噂されており、現在でも、ルーシーがヘンリエッタ・マリアに近づいたのは、新しい王妃のもとでのバッキンガム公の立場を強化するためではないかという説がある[28]。いずれにせよ、1628年の夏ごろにはヘンリエッタ・マリアとルーシーは親密になり、ルーシーは王妃付きの女官 (en:Lady-in-waiting) に選ばれている[28] 。

しかしながら、1628年8月にバッキンガム公が暗殺されると、チャールズ1世に対してそれまでバッキンガム公が担っていた役割を果たす家臣は出てこなかった。ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の関係は急速に深まり、強い信頼と愛情関係を築きだし[29]、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世の間には明るい冗談が絶えることがなかった[30] 。1628年にヘンリエッタ・マリアは最初の子供を身ごもったが、1629年3月13日にひどい難産の末に死産している[31]。1630年には将来イングランド王チャールズ2世として即位する男児が産まれたが、王室侍医テオドール・ド・マイエルヌ (en:Théodore de Mayerne) は、この出産も難産だったことを記録している[32]。そして、王太子を出産したこともあってヘンリエッタ・マリアは、過去にバッキンガム公が果たしていたチャールズ1世のもっとも身近な相談相手という役割を事実上手に入れることとなった[33]。 1634年にヘンリエッタ・マリアは、それまでお気に入りだったルーシー・ヘイとの交際を完全に停止し、チャールズ1世と過ごすことをもっとも重要視し始めた[34]。ヘンリエッタ・マリアとルーシーが不仲になった原因は明らかになっていない。カトリックのヘンリエッタ・マリアから見れば、敬虔なプロテスタントだったルーシーの生活は放縦にうつり、さらにルーシーの自信に満ちた態度とその美貌に何らかの不安を感じたのではないかという説もある[35]。

芸術の後援者として

ロイヤル・コレクション所蔵

ヘンリエッタ・マリアは芸術に強い関心を抱いており、宮廷行事の構想など様々なかたちで芸術活動を支援している[8]。さらにヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世は、絵画作品の「熱心で博識な収集家」だった[27]。ヘンリエッタ・マリアがパトロンとなった芸術家のうち著名な人物として、1626年にフランスから招聘したお気に入りの宮廷人フランソワ・ド・バッソンピエール (en:François de Bassompierre) とともにイングランドへ招かれたイタリア人画家オラツィオ・ジェンティレスキがあげられる[36]。オラツィオと、その娘で同じく画家の道を選んだアルテミジア・ジェンティレスキは、プラセンティア宮殿クイーンズ・ハウスの大規模な天井画制作に携わっている[37]。インタリア人画家グイド・レーニもヘンリエッタ・マリアが好んだ画家で、そのほかにミニアチュール作家のジャン・プティト (en:Jean Petitot))、ジャック・ブールディエの後援者になっている[38] 。

チャールズ1世が絵画や美術品に多大な興味を持っていたのに対し、ヘンリエッタ・マリアは歴代スチュアート王族のなかでももっとも重要な仮面劇のパトロンとなっていった[39]。ヘンリエッタ・マリアは、劇作家ウィリアム・ダヴナント (William Davenant) が1640年に発表した『サルマキスの略奪 (Salmacida Spolia )』など、多くの仮面劇に自身で出演しているほか[8]、1638年にダヴナントがイングランド桂冠詩人の称号を手にしたことにも力を貸している[40]。さらに作曲家ニコラス・ラニエー (en:Nicholas Lanier) のミュージカル作品に支援を行っている[41]。

ヘンリエッタ・マリアは彫刻や建築といった立体芸術にも興味を示し、デザイナーのイニゴー・ジョーンズを王室営繕局長官として採用し、1630年代に多くの建物を建造させている[4]。また、チャールズ1世と同じく、ヘンリエッタ・マリアは園芸そのもののではなく庭園の設計に熱中した。フランス人造園家アンドレ・モレ (en:André Mollet) を雇い入れ、ウィンブルドン・ハウスにバロック様式の庭園を造らせている[42]。ヘンリエッタ・マリアはフランス人彫刻家ユベール・ル・スール (en:Hubert Le Sueur) も後援しており[38]、外観こそ簡素ではあるが、内装が金銀で装飾された聖遺物箱を始め、絵画、彫刻、庭園、さらにはルーベンスが描いた祭壇画[43]、フランソワ・デュサルト (en:François Dieussart) がデザインした聖体顕示台などで豪華に飾り立てられた、壮大な浪費として悪名高かった礼拝堂の建設にも一役買っている[43]。

イングランド内戦

1640年代にかけて、イングランド、スコットランド、アイルランドの三国を巻き込んだ清教徒革命、さらにイングランド内戦が勃発し、イングランドでは国王派と議会派が激しく対立した。王妃ヘンリエッタ・マリアはこの対立に大きく巻き込まれ、最終的には夫たる国王チャールズ1世の処刑と、自身の母国フランスへの亡命という結果となった。この内戦下でヘンリエッタ・マリアがどのような役割を果たしたのか、国王派の敗北にどの程度の影響を与えたのかについては様々な議論がある[44]。伝統的な見方としては、気が強い王妃が気の弱い国王をそそのかして道を誤らせ、最悪の結果を招いたという説がある。イギリス人歴史家ヴェロニカ・ウェッジウッド (en:Veronica Wedgwood) は、ヘンリエッタ・マリアがチャールズ1世に絶え間なく及ぼしていた影響力を「彼(チャールズ1世)は宗教以外のあらゆることについて彼女(ヘンリエッタ・マリア)の助言を求めた」とし、国王の諮問機関の正式なメンバーにヘンリエッタを任命できないことにチャールズ1世は不平を持っていたとしている[45]。1970年代にはヘンリエッタ・マリアが政治方面で果たした役割はごく限定的なもので、チャールズ1世は自分自身で多くのことを決定していたとする別の説が唱えられた[46]。クィントン・ボーンも、チャールズ1世は王妃を深く信頼していたが、政治に関する王妃の意見に耳を傾けることはほとんどなかったと結論付けている[47]。これらの見解よりもさらに新しい第三の説として、ヘンリエッタ・マリアは政治力を行使して、国王派と議会派の対立に介入したというものがある。ヘンリエッタ・マリアの言動が、直接的ではないにせよチャールズ1世の選択肢をどんどん狭め、その行動へ影響を与えていったという説である[48]。

イングランド内戦前

1630年代終わりに、国王派と議会派を始めとする各派閥の対立はイングランド社会全体を巻き込んで緊張の度合いを深めていった。宗教、社会、道徳、政治権力などに関する論争が、イングランド内戦の勃発前に最高潮に達していた。このような社会的情勢のなかで、ヘンリエッタ・マリアの強固な宗教観と王宮での暮らしぶりは、イングランド内戦が起こる1642年までに「ほとんどの臣民から個人的な尊敬も忠誠心も得ることのできない、きわめて不人気な王妃」となっていた[49]。

ヘンリエッタ・マリアはカトリック信者への共感を依然として持ち続けており、1632年にはサマセット・ハウスに新しくカトリック礼拝堂の建設を開始している。ヘンリエッタ・マリアが新しく建てさせた、外装こそ簡素ではあるが贅を凝らした内装のカトリック礼拝堂の完成式典は、1636年に華々しく挙行された[43]。そしてこのことが、イングランドのプロテスタントたちに大きな警戒心を抱かせる結果となったのである[43]。

ヘンリエッタ・マリアの宗教的な活動は、17世紀当時のヨーロッパにおける現代的なカトリック教義をイングランドへと持ち込むことに重点を置いていたように見える[30]。事実、ヘンリエッタ・マリアの周囲には、感化されてカトリックに改宗する者が続出している。歴史家のケヴィン・シャープ (en:Kevin Sharpe (historian)) は、1630年代終わりのイングランドには30万人以上のカトリック信者がおり、イングランド王宮内でもカトリック信者であることが禁忌とは見なされていなかったとしている[50]。そして、チャールズ1世は、カトリック信仰に対して明確な態度を示さず、宮廷人のカトリック改宗を阻止する策を講じなかったとして、大きな批判にさらされ始めた[51]。また、ヘンリエッタ・マリアは、カトリックの司祭だったリチャード・ブラント (en:Richard Blount) が1638年に死去した際に、自身の個人礼拝堂で鎮魂ミサを開くことすらしている。さらに1630年代を通じて王宮で開催される仮面劇への出演を続けたことも、イングランド社会のピューリタン層から批判を受けた[52]。ヘンリエッタ・マリアが仮面劇で好んで演じたのは、キリスト教統一、カトリック、精神的愛情を礼賛する役だった[52]。

イングランドのプロテスタント社会からのヘンリエッタ・マリアに対する不満は、徐々にヘンリエッタマリアへの憎悪へと変わっていった。スコットランド人医師にしてピューリタン牧師だったアレクサンダー・レイトン (en:Alexander Leighton) は、チャールズ1世が主催する星室庁において宗教的な理由で有罪とされ収監される前の1630年に、ヘンリエッタ・マリアを激しく糾弾する小論文を発表している[53]。また、1630年代終わりにはピューリタンの間で有名だった法曹家ウィリアム・プリン (en:William Prynne) も、劇に出る女優たちは悪名高き売春婦ばかりだという、仮面劇に出演するヘンリエッタ・マリアに対する明らかな当てこすりを書いて、耳削ぎの刑に処せられている[54]。ロンドンの大衆は、カトリックへの信仰制限を契機として発生した1641年のアイルランド反乱 (en:Irish Rebellion of 1641) をヘンリエッタ・マリアの責任に帰し、イエズス会がヘンリエッタ・マリアをカトリックの象徴に祭りあげて引き起こした組織的反逆であると見なしていた[55] 。実際のところは、1630年代のヘンリエッタ・マリアがロンドンの大衆に姿を見せることはほとんどなく、チャールズ1世とともにほとんどの時間を王宮内で過ごしていた。これは国王夫妻が私生活を重要視していたことと、宮廷内の催事に時間をかけていたためだった[56]。

ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵

1641年までに、ジョン・ピム率いる議会派の議員たちが国王チャールズ1世への圧力を強めだしたが、ピム自身も主教戦争などいくつかの内乱に関与したとして苦境に立っていた。しかしながら議会派議員は、チャールズ1世の側近だったカンタベリー大主教ウィリアム・ロードとストラトフォード伯トマス・ウェントワースを強引に逮捕し、処刑に追い込んだ。次にピムは、チャールズ1世にさらなる圧力をかけるために、王妃ヘンリエッタ・マリアに目を付けた。1641年の終わりにはチャールズ1世への弾劾文といえる「議会の大諫奏」が議会で可決されている。この諫奏にヘンリエッタ・マリアに直接言及した箇所はなかったが、文中で糾弾されているローマ・カトリックの陰謀に、ヘンリエッタ・マリアが関与しているとほのめかされているのは誰の目にも明らかだった[57]。このような情勢下で、ヘンリエッタ・マリアの寵臣で、1630年代にカトリックへと改宗したセント・オールバンズ伯ヘンリー・ジャーミン (en:Henry Jermyn, 1st Earl of St Albans) は、1641年にイングランドを離れて大陸への逃避を余儀なくされた。

ヘンリエッタ・マリアは、チャールズ1世にピム一派への断固たる処置を望んだとされる。そして1642年1月にチャールズ1世が下した反国王派議員の逮捕命令にもヘンリエッタ・マリアの意思が働いていると信じられているが、この説を裏付ける確実な証拠は存在していない[58]。結局チャールズ1世による反国王派議員の逮捕は失敗に終わり、ピム一派はチャールズ1世が派遣した拘束兵から逃れることに成功したが、これは以前ヘンリエッタ・マリアの友人だったルーシー・ヘイが反国王派議員に逮捕の情報を漏らしたためだという説がある[59]。ここにいたって反国王派の反発は頂点に達し、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世は政治の中心であるホワイトホールにあった宮殿から、ハンプトン・コート宮殿へと隠棲することとなった[59]。当時の在英フランス大使ラ・フェルテ・アンボー侯爵は、フランス出身の王妃ヘンリエッタ・マリアへの反感がフランスへの攻撃となることを回避しようと務めているが、チャールズ1世とフランスとの関係については全く無関心だった[60]。ラ・フェルテ・アンボー侯爵はヘンリエッタ・マリアに身辺に気をつけることと、ピムとの和解を進言している[60]。しかしながらイングランド情勢は確実に内戦へと向かっていき、ヘンリエッタ・マリアは自身の安全とカトリック信仰がおよぼす影響、さらにはチャールズ1世から距離を置くことによって王室に対する民衆の反感を和らげるために、2月にオランダのハーグへと居を移した[61]。

第一次イングランド内戦(1642年 - 1646年)

ロイヤル・コレクション所蔵

ついに1642年8月にイングランド内戦が勃発し、ハーグに滞在していたヘンリエッタ・マリアは、歯痛、頭痛、風邪、咳などに悩まされつつも[62]、イングランドの国王派支援のために軍資金の調達を開始した。主にイングランド王冠の宝飾 (en:Crown Jewels of the United Kingdom) を担保にして、オラニエ公家やデンマーク王家に国王派への助力を求めている[63]。しかしながら、ヘンリエッタ・マリアの資金調達は容易には成功しなかった。王冠にちりばめられていた宝飾には莫大な価値があり簡単に売りさばけるものではなかったうえに、王家伝来の宝物を売却することは政治的観点からも非常に危険な行為だった。さらに買い手の立場からしても、ヘンリエッタ・マリアによる法的根拠のない私的な売却だったとして、将来イングランド議会から宝石の返還を強いられる可能性があったため、おいそれと購入するわけにはいかなかったのである[64]。最終的にヘンリエッタ・マリアは王冠のとくに小さな宝飾を担保として、目標にはとどかなかったものの軍資金を調達することに成功した。しかしながらヘンリエッタ・マリアが、宗教紛争を解決する武器を購入するために外国人に王冠の宝飾を売却したと報道機関に発表したことが、イングランド国内における王妃の評判をさらに悪化させる結果を招いてしまった[61]。ヘンリエッタ・マリアは、当時ヨークに滞在していた国王チャールズ1世に対して、断固たる姿勢を示すことと軍事上重要な港湾都市キングストン・アポン・ハルを早急に確保することを促したが[62]、チャールズ1世の対応は遅々として進まずにヘンリエッタ・マリアの怒りを買っている[65]。

1643年初頭に、ヘンリエッタ・マリアはイングランドへの帰還を企図した。一度目はハーグから船でイングランドを目指したが、途中で暴風雨のために沈没寸前となり、船出した港へと引き返すことを余儀なくされた[66]。また、同時期にヘンリエッタ・マリアは、議会の要請で出荷が停止されていた船一隻分の武器を、早くイングランドへと送るようにオランダに働きかけたりもしている[67]。ヘンリエッタ・マリアが二度目にイングランドへと帰還しようとしたのは1643年2月末のことで、このときにお抱えの占星術師が天災に見舞われるだろうと予言していたが、それを無視しての船出だった[67]。このときのイングランド帰還は成功し、議会派が派遣した海軍の妨害を切り抜け、ヘンリエッタ・マリアはヨークシャーのブリッドリントン (en:Bridlington) に軍隊、武器とともに上陸することができた[66]。追跡してきた議会派の軍艦がブリッドリントンを砲撃し始めたために、ヘンリエッタ・マリアの一行はすぐに近隣の場所へと避難せざるを得なかったが、このとき従者に置き去りにされた愛犬のミッテを助け出すために、ヘンリエッタ・マリアは砲弾が降りそそぐブリッドリントンへと戻っている[68]。

その後、ヨークで一息ついたヘンリエッタ・マリアは、忠実な王党派であるニューカッスル伯ウィリアム・キャヴェンディッシュ (en:William Cavendish, 1st Duke of Newcastle-upon-Tyne) から歓待を受け[69]、モントローズ侯ジェイムズ・グラハムの斡旋により、スコットランドの国王派や反議会派と現状打破に向けて議論する機会を得た[70]。さらにアントリム伯ランデル・マクドネル (en:Randal MacDonnell, 1st Marquess of Antrim (1645 creation)) の、アイルランドを根拠地としてイングランドのチャールズ1世に兵を送り、議会派に対抗するという軍略を支持している[70]。ヘンリエッタ・マリアはチャールズ1世に完全な勝利をもたらすため全精力をつぎ込み、議会派が持ち込む妥協案は歯牙にもかけなかった[71]。議会派の首魁ジョン・ピムやジョン・ハムデンからの、講和条約を締結するためにチャールズ1世に働き変えて欲しいという親書を一蹴し、即座に議会から弾劾されたこともあった[72]。こうした動きの一方で、議会ではサマセット・ハウスにヘンリエッタ・マリアが建てたカトリック様式の個人礼拝堂を取り壊す決議と、この礼拝堂を管理していたカプチン会修道士の逮捕とが投票にかけられていた[73]。そして、3月に議会派の庶民院議員ヘンリー・マートン (en:Henry Marten (regicide)) と、マッセリーン子爵ジョン・クロットワージー (en:John Clotworthy, 1st Viscount Massereene) が兵とともに礼拝堂に乱入し、ルーベンスが描いた祭壇画[73]や数々の彫刻を打ち壊して、ヘンリエッタ・マリアが所蔵していた宗教的な絵画、書物、礼服を燃やしつくした[74]。

1643年の夏にロンドンの代わりに新しく王宮が置かれたオックスフォードへ向かって南下していたヘンリエッタ・マリアは、その途中のウォリックシャーのキネトン (en:Kineton) で、チャールズ1世と再開を果たした[66]。このときヘンリエッタ・マリアがたどった旅程は、内戦の最中のイングランド中部地方 (en:English Midlands) を縦断するという非常に困難なもので、ヘンリエッタ・マリアの甥のルパート公もウォリックシャーのストラトフォード・アポン・エイヴォンへ王妃護衛の兵を手配している[75]。困難な旅ではあったが、兵とともに屋外で食事をとったり、途中で友人宅を訪問するなど、ヘンリエッタ・マリアはこの旅を非常に楽しんでいた[76]。ヘンリエッタ・マリアのオックスフォード到着は、王妃を称える詩が作られるなど、大きな歓呼で迎えられた。このときヘンリエッタ・マリアの口添えで寵臣ヘンリー・ジャーミンが、チャールズ1世から男爵位を与えられている[76]。

1643年の秋から冬を、ヘンリエッタ・マリアはチャールズ1世とともにオックスフォードで過ごした。この場所でイングランド内戦前と同様に楽しく宮廷生活が送れるように、ヘンリエッタ・マリアはできる限りのことをしている[66]。オックスフォードでのヘンリエッタ・マリアの住まいは、ロンドンの王宮から運ばせた調度品で飾られたオックスフォード大学マートン・カレッジの学長室だった[77]。ロンドン時代からヘンリエッタ・マリアの側近くに仕えていたデンビ伯夫人スーザン、劇作家ウィリアム・ダヴナント、宮廷小人は、オックスフォードでも変わらず傍らにあり、ヘンリエッタ・マリア自らブリッドリントンで救出したミッテを始めとする犬たちも部屋に溢れかえっていた[77]。しかしながらオックスフォードは、王宮であるとともに国王派の拠点として軍事要塞化された都市であり、この相反する雰囲気がヘンリエッタ・マリアの心をしばしば痛めさせる要因ともなっていた[78]。

1644年初頭ごろから国王派軍の戦況は悪化していった。議会派軍がイングランド北部で国王派軍を圧倒し始め、3月のオールズフォードの戦いの敗北によって、オックスフォードも安全な場所ではなくなっり[79]、当時ヘンリエッタ・アンを身篭っていたヘンリエッタ・マリアは、イングランド西部の安全なバースへと避難することが決まった[79]。チャールズ1世は、自身と行動を共にすることとなった二人の王子チャールズ、ジェームズとアビンドンまでヘンリエッタ・アンを見送ったのちにオックスフォードへと戻っている。そして、これがヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世との最後の別れとなった[79]。

ヘンリエッタ・マリアはバースからさらに南西の都市エクセターへと移動し、出産に備えた。しかしながら、議会派軍の指揮官であるエセックス伯ロバート・デヴァルー (en:Robert Devereux, 3rd Earl of Essex) とウィリアム・ウォラー (en:William Waller) は、国王夫妻が離れ離れになっているという状況を有効に活用しようと謀略を巡らせていた[80]。ウォラーがチャールズ1世を追跡して国王軍の足止めをしているうちに、デヴァルーがエクセターを攻撃してヘンリエッタ・マリアを捕らえ、チャールズ1世に対する有効な切り札にしようと画策したのである[80]。この計画に従って、6月にデヴァルー率いる軍隊がエクセターへと進攻した。当時出産間近だったヘンリエッタ・マリアの健康状態は思わしくなく、チャールズ1世はロンドンに残っていた王室侍医テオドール・ド・マイエルヌに対して、危険を冒してエクセターまで赴き、ヘンリエッタ・マリアを看病するよう依頼している[81]。6月16日にヘンリエッタ・アン王女を出産した後のヘンリエッタ・マリアの容態はかなり悪化していたが[82]、デヴァールからの脅威が身近に迫りエクセターから逃れることを余儀なくされた。逃避行が危険なものになることは明白だったために、ヘンリエッタ・アンは生まれて間もないヘンリエッタ・アンをエクセターに残し[83]、7月14日にコーンウォールのファルマスからオランダ船でフランスに向けて出航した[84]。旅の途中に議会派軍の軍艦から激しい攻撃を受けたが、敵に投降することなく航海を続行させたヘンリエッタ・マリアはフランスの軍港ブレストに到着し、自身の実家であるフランス王家に保護された[85]。

1644年終わりごろにはチャールズ1世の立場は極めて脆弱なものとなっていき、ヘンリエッタ・マリアがヨーロッパ大陸で募る軍資金と兵士が必要不可欠となっていた[86]。しかしながら1645年になってからも国王派軍は敗北を続け、ヘンリエッタ・マリアとチャールズ1世が交わす書簡も議会派軍が強奪し、その内容を暴露される始末だった。そして、1645年6月のネイズビーの戦いでの敗戦が国王派にとって極めて大きな敗北となった[87]。第一次イングランド内戦の帰趨を決定付けたのは、このネイズビーの戦いと翌7月のラングポートの戦い (en:Battle of Langport) で、この二つの戦闘による敗北で国王派軍は事実上壊滅したといえる[88]。そしてチャールズ1世は1646年5月に、当時スコットランドで最大派閥だった長老派の軍にノッティンガムシャーのサウスウェルで投降したが、その後イングランドの議会派に身柄を引き渡された[89]。

第二次、第三次イングランド内戦(1648年 - 1651年)

フランス政府の庇護のもとでパリに居を定めたヘンリエッタ・マリアは、ケネルム・ディグビー卿 (en:Kenelm Digby) を総責任者に任命し、サン=ジェルマン=アン=レー城 ([[:en:Château de Saint-Germain-en-Laye) で国王派の亡命宮廷を組織し始めた[90]。1646年に、議会派の手を逃れてイングランドの島嶼部を転々としていた王太子チャールズをパリのヘンリエッタ・マリアのもとに連れ戻すという計画が持ち上がった。ヘンリエッタ・アンもこの計画の実行を強く望んだが、チャールズは自身がフランス贔屓のカトリック信者と見なされるという理由で、当初この計画を拒否している[91]。最終的には粘り強くチャールズの説得を続けたイングランドの国王派の努力が実って、1646年7月にチャールズはフランスのヘンリエッタ・マリアと合流した[92]。

フランスでのヘンリエッタ・マリアは鬱々とした生活を送っていた[93]。ヘンリエッタ・マリアは、イングランドの議会派の中でも穏健で比較的国王寄りだった長老派と手を結ぶことによってスコットランドの支持を取り付け、その軍隊をイングランドに差し向けることによって議会派を打倒するようチャールズ1世を説得しようとした。チャールズ1世は秘密裏に、チャールズの王宮内以外では長老派を支持し、長老派による議会を成立させるという約束でスコットランドと軍事同盟を結んだ[94]。この軍事同盟を契機として第二次イングランド内戦が始まった。パリのヘンリエッタ・マリアもできる限りの軍事的支援を行ったが[95]、1648年にスコットランド軍は敗北し、チャールズ1世は議会派軍の捕虜となってしまった[95]。

亡命中のフランスでヘンリエッタ・マリアが住まいとしたサン=ジェルマン=アン=レー城。イズレアル・シルヴェストルによるエッチング(1660年頃)]] フランスのサン=ジェルマン=アン=レー城の亡命宮廷では、反議会派の機運が高まりつつあった[90]。ヘンリエッタ・マリアは、ロチェスター伯ヘンリー・ウィルモット (en:Henry Wilmot, 1st Earl of Rochester)、ブリストル伯ジョージ・ディグビー (en:George Digby, 2nd Earl of Bristol)、アニック男爵ヘンリー・パーシー (en:Henry Percy, Baron Percy of Alnwick)、カルペパー男爵ジョン・カルペパー (en:John Colepeper, 1st Baron Colepeper)、チャールズ・ゲラルドら、国王派の亡命者たちを組織した。しかしながらヘンリエッタ・マリアの王宮では派閥争い、対立、さらには果し合いが絶えず、甥のルパート公とディグビーとの決闘を阻止するために、ヘンリエッタ・マリアが両者を拘束したことすらあった。しかしながら、またもルパート公とディグビーとの間で、さらにルパート公とパーシーとの間で起こった決闘沙汰を止めることはできなかった[96]。

1649年にチャールズ1世は、国王派の手によって処刑された。国王の死は残されたヘンリエッタ・マリアを悲嘆にくれさせ、さらにその暮らしを困窮に落としいれた[57]。当時のフランスではフロンドの乱が勃発しており、ヘンリエッタ・マリアが頼みとする甥のフランス王ルイ14世も資金繰りに苦心していたのである。

ナショナル・ポートレート・ギャラリー所蔵

スコットランドを味方につけ、スコットランド王として即位したチャールズは、イングランドの議会派を打倒すべく第三次イングランド内戦 (en:Third English Civil War) を起こした。このときサンジェルマンを根拠としていたヘンリエッタ・マリアを取り巻く国王派と、1648年からヘンリエッタ・アンから離れてハーグに亡命していたチャールズに従う、オーモンド公ジェームズ・バトラー (en:James Butler, 1st Duke of Ormonde)、インチキン伯マーロウ・オブライエン (en:Murrough O'Brien, 1st Earl of Inchiquin)、そしてヘンリエッタ・アンが忌み嫌っていたクラレンドン伯エドワード・ハイドら、古くからの国王派が協力して内戦を戦った[97]。フランスとオランダに分かれていた国王派は一つに団結したが、国王派に対するヘンリエッタ・マリアの影響力は衰えていた。そして、1651年9月3日のウスターの戦い (en:Battle of Worcester) に敗北したチャールズはイングランドを逃れて大陸に亡命し、第三次イングランド内戦も議会派の勝利で終結した。1654年にチャールズは亡命宮廷をドイツのケルンに移し、サンジェルマンに残っていたヘンリエッタ・マリアの影響力を完全に断ち切っている[98]。

ヘンリエッタ・マリアは信仰と子供たち、とくにお気に入りで「ミネッテ(子猫)」という愛称で呼んでいた末娘ヘンリエッタ・アン、後にジェームズ2世として王位につくジェームズ、そして1660年に20歳で夭折するヘンリー (en:Henry Stuart, Duke of Gloucester) の教育に生涯を捧げるようになっていった[99]。ヘンリエッタ・マリアはジェームズとヘンリーの二人の王子をカトリックに改宗させようとした[99]。ヘンリーに対する改宗の働きかけは亡命国王派とチャールズからの怒りを買って成功しなかったが、ヘンリエッタ・アンはカトリック信者として成長した[99]。1651年にヘンリエッタ・マリアはシャイヨーに女子修道院を設立し、1650年代のほとんどをこの修道院で過ごしている[100]。

王政復古後のヘンリエッタ・マリア

コンデ美術館所蔵

護国卿オリバー・クロムウェルの死去後間もなくイングランド共和国は瓦解した。イングランド議会はチャールズの国王即位を承認し、1660年5月にチャールズがイングランド王チャールズ2世として戴冠後 (en:English Restoration)、ヘンリエッタ・マリアも同年10月に、ヘンリエッタ・アンとともにイングランドへ帰還した。ヘンリエッタ・マリアがイングランドに戻った理由の一つとして、クラレンドン伯エドワード・ハイドの娘アンと、王弟であるヨーク公ジェームズ(後のイングランド国王ジェームズ2世)との密通が挙げられる。アンはすでに妊娠しており、ジェームズはアンに結婚を申し込んでいたのである[101]。ヘンリエッタ・アンは以前からエドワード・ハイドを嫌っており、その娘アンを公妃として迎えることに難色を示したが、チャールズ2世が賛同したためにこの婚姻は成立した[102]。イングランドでのヘンリエッタ・マリアは潤沢な宮廷費を与えられて、サマセット・ハウスを邸宅とした。イングランドに帰還してからも、大衆からのヘンリエッタ・マリアの人気は相変わらず低く、詳細な日記を残したサミュエル・ピープスはヘンリエッタ・マリアの美点としてわずか3つの取るに足らない事柄しか挙げていない[103]。

1661年にヘンリエッタ・マリアは、末娘ヘンリエッタ・アン[104]と、フランス王ルイ14世の弟オルレアン公フィリップとの結婚をまとめるためにフランスへと渡った。この二人の結婚はイングランドとフランスの関係強化に大きな役割を果たすことになった[105]。

ヘンリエッタ・アンとフィリップとの婚礼を見届けると、ヘンリエッタ・マリアは1662年にチャールズ2世、ルパート公とともにイングランドへと戻った[106]。ヘンリエッタ・マリアはそのままイングランドで一生を過ごすつもりだったが、1665年にひどい気管支炎を患い、これは湿気の多いイングランドの気候が原因ではないかと考えた[103]。ヘンリエッタは同年にフランスへと渡り、パリのオテル・ド・ラ・バジニエール(現在のホテル・ド・シメイ (en:Hôtel de Chimay) で暮らすようになった。1669年8月にヘンリエッタ・アンとオルレアン公フィリップの次女アンナ・マリーアが生まれている。アンナ・マリーアは後のフランス王ルイ15世の母方の祖母にあたり、アンリエッタ・マリアの血筋は現在のヨーロッパ諸国の王族のほとんどと関係していることになる。そして、アンナ・マリーアの誕生後間もなくの1669年9月10日に、ヘンリエッタ・マリアはパリ近郊のコロンブ城で死去した[107]。死因は鎮痛剤として服用していたアヘンの過剰摂取だった[103]。ヘンリエッタ・マリアの遺体は歴代フランス王族の墓所サン=ドニ大聖堂に埋葬され、心臓のみ銀の小箱に収められてヘンリエッタ・マリア自身がシャイヨーに建てた女子修道院に葬られた[108]。

| フランス王家のヘンリエッタ・マリアの親族 |

|---|

左から、イングランド王太后ヘンリエッタ・マリア、ヘンリエッタ・マリアの義息オルレアン公フィリップ1世、ヘンリエッタ・マリアの孫娘マリー・ルイーズ(後のスペイン王妃)、ヘンリエッタ・マリアの末娘オルレアン公妃ヘンリエッタ・アン、ルイ13世妃アンヌ・ドートリッシュ、ヘンリエッタ・マリアの姪にあたるオルレアン公ガストンの三姉妹、フランス王ルイ14世、ルイ14世の長男ルイ、ルイ14世王妃マリー・テレーズ、ルイ14世の三女マリー・テレーズ (en:Princess Marie Thérèse of France (1667–1672))、ルイ14世の次男アンジュー公フィリップ=シャルル (en:Philippe-Charles, Duke of Anjou)、オルレアン公ガストンの長女モンパンシエ公爵夫人アンヌ・マリー・ルイーズ。 |

系図

| ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスの系譜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

子女

| 名前 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| チャールズ・ジェームズ | 1629年3月13日 | 1629年3月13日 | コーンウォール公、死産 |

| チャールズ | 1630年5月29日 | 1685年2月6日 | イングランド国王チャールズ2世、1663年にポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザと結婚 |

| メアリー・ヘンリエッタ | 1631年11月4日 | 1660年12月24日 | 1641年にオラニエ公ウィレム2世と結婚 |

| ジェームズ | 1633年10月14日 | 1701年9月16日 | イングランド王ジェームズ2世、1659年にクラレンドン伯女アン・ハイドと結婚 1673年にモデナ公女メアリー・オブ・モデナと再婚 |

| エリザベス | 1635年12月29日 | 1650年9月8日 | 14歳で死去 |

| アン | 1637年3月17日 | 1640年12月8日 | 3歳で死去 |

| キャサリン | 1639年1月29日 | 1639年1月29日 | 死産 |

| ヘンリー | 1640年7月8日 | 1660年9月18日 | グロスター公、ケンブリッジ伯、未婚のまま20歳で死去 |

| ヘンリエッタ・アン | 1644年6月16日 | 1670年6月30日 | 1661年にオルレアン公フィリップと結婚 |

出典

- ^ Burke's Peerage and Gentry

- ^ “MARYLAND AT A GLANCE”. 2012年7月27日閲覧。

- ^ a b c d Hibbard, p. 116.

- ^ a b c d e f g Hibbard, p. 117.

- ^ Kiston, p. 21.

- ^ a b c d White, p. 21.

- ^ Griffey, p. 3.

- ^ a b c Griffey, p. 6.

- ^ Raatschen, p. 155.

- ^ Smuts, p. 15.

- ^ a b c Spencer, p. 33.

- ^ Britland, p. 37.

- ^ Kitson, p. 21.

- ^ Raatschan, p. 159.

- ^ a b Purkiss, p. 56.

- ^ ヘンリエッタ・マリアがフランス時代にもっとも好きだったのはリエス=ノートル=ダーム聖堂だった (Wedgwood 1970, p. 166.)。

- ^ a b c Purkiss, p. 35.

- ^ Purkiss, pp. 28–9.

- ^ Purkisss, p.29.

- ^ a b c White, p. 12.

- ^ White, p. 13.

- ^ Hibbard, p. 119.

- ^ Britland, p. 63.

- ^ Hibbard, p. 133.

- ^ Hibbard, p. 127.

- ^ Hibbard, p. 131.

- ^ a b Purkiss, p. 57.

- ^ a b Purkiss, p. 63.

- ^ Purkiss, p. 16.

- ^ a b Purkiss, p. 33.

- ^ White, pp. 14–5.

- ^ Spencer, p. 31.

- ^ Purkiss, p. 64.

- ^ Purkiss, p. 66.

- ^ Purkiss, pp. 64 - 65.

- ^ Purkiss, pp. 58–9.

- ^ Purkiss, p. 59.

- ^ a b Hibbard, p. 126.

- ^ Griffey, p. 2.

- ^ White, p. 19.

- ^ Purkiss, p. 62.

- ^ Purkiss, p. 58.

- ^ a b c d Purkiss, p. 31.

- ^ White, p. 1.

- ^ Wedgwood, 1966, p. 70.

- ^ White, p. 2.

- ^ Bone, p. vi.

- ^ White, p. 5.

- ^ White, p. 20.

- ^ Purkiss, p. 34.

- ^ White, p. 34.

- ^ a b White, p. 28.

- ^ White, p. 26.

- ^ Purkiss, p. 9.

- ^ Purkiss, p. 113.

- ^ White, p. 22.

- ^ a b Fritze and Robison, p. 228.

- ^ Purkiss, p. 122.

- ^ a b Purkiss, p. 126.

- ^ a b Wedgwood 1970, p. 31.

- ^ a b Purkiss, p. 248.

- ^ a b Wedgwood 1970, p. 79.

- ^ Wedgwood 1970, pp. 78 - 79.

- ^ White, p. 62.

- ^ White, p. 63.

- ^ a b c d Purkiss, p. 249.

- ^ a b Wedgwood 1970, p.166.

- ^ Wedgwood 1970, p. 167; Purkiss, p. 250.

- ^ Wedgwood 1970, p.167.

- ^ a b Wedgwood 1970, p. 199.

- ^ Wedgwood 1970, p. 172.

- ^ Wedgwood 1970, pp. 200 - 201.

- ^ a b Purkiss, p. 244.

- ^ Purkiss, p. 247

- ^ Wedgwood 1970, p. 215.

- ^ a b Wedgwood 1970, p. 216.

- ^ a b c Purkiss, p. 250.

- ^ Purkiss, p. 251.

- ^ a b c Wedgwood 1970, p.290.

- ^ a b Wedgwood 1970, p. 304.

- ^ Wedgwood 1970, p. 306.

- ^ Wedgwood 1970, pp. 306 - 307.

- ^ Purkiss, p. 324.

- ^ Wedgwood, p.332.

- ^ Wedgwood 1970, p. 332; エクセターに残されたヘンリエッタ・アンと養育係は、エクセター陥落時に議会派軍の捕虜となっている。

- ^ Wedgwood 1970, p.348.

- ^ White, p.9.

- ^ Wedgwood 1970, p. 428.

- ^ Wedgwood 1970, pp. 519–520.

- ^ a b Kitson, p. 17.

- ^ Purkiss, p. 404.

- ^ Purkiss, p. 406.

- ^ White, p. 185.

- ^ White, p.186.

- ^ a b White, p. 187.

- ^ Kitson, p. 33.

- ^ Kitson, p. 109.

- ^ Kitson, p. 117.

- ^ a b c White, p. 192.

- ^ Britland, p. 288.

- ^ Kitson, p. 132.

- ^ Kitson, pp. 132 - 133.

- ^ a b c White, p. 193.

- ^ ヘンリエッタ・アンはフランス王ルイ13世妃アンヌ・ドートリッシュにちなんで「アン」と名付けられた。

- ^ Kitson, pp. 134 - 135.

- ^ Kitson, p. 138.

- ^ コロンブ城は1846年に失われている。http://www.multicollection.fr/COLOMBES-LA-REINE-HENRIETTE.html (French).

- ^ White, p. 194.

参考文献

- Britland, Karen. (2006) Drama at the courts of Queen Henrietta Maria. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bone, Quinton. (1972) Henrietta Maria: Queen of the Cavaliers. Chicago: University of Illinois Press.

- Fritze, Ronald H. and William B. Robison. (eds) (1996) Historical dictionary of Stuart England, 1603–1689. Westport: Greenwood Press.

- Griffey, Erin. (2008) "Introduction" in Griffey (ed) 2008.

- Griffey, Erin. (2008) Henrietta Maria: piety, politics and patronage. Aldershot: Ashgate Publishing.

- Hibbard, Caroline. (2008) "'By Our Direction and For Our Use:' The Queen's Patronage of Artists and Artisans seen through her Household Accounts." in Griffey (ed) 2008.

- Kitson, Frank. (1999) Prince Rupert: Admiral and General-at-Sea. London: Constable.

- Maclagan, Michael Maclagan and Jiří Louda. (1999) Line of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe. London: Little, Brown & Co. ISBN 0-85605-469-1

- Purkiss, Diane. (2007) The English Civil War: A People's History. London: Harper.

- Raatschan, Gudrun. (2008) "Merely Ornamental? Van Dyck's portraits of Henrietta Maria." in Griffey (ed) 2008.

- Smuts, Malcolm. (2008) "Religion, Politics and Henrietta Maria's Circle, 1625-41" in Griffey (ed) 2008.

- Spencer, Charles. (2007) Prince Rupert: The Last Cavalier. London: Phoenix. ISBN 978-0-297-84610-9

- Stewart, George R. (1967) 'Names on the Land: A Historical Account of Place-Naming in the United States, 3rd edition. Houghton Mifflin.

- Wedgwood, C. V. (1966) The King's Peace: 1637–1641. London: C. Nicholls.

- Wedgwood, C. V. (1970) The King's War: 1641–1647. London: Fontana.

- White, Michelle A. (2006) Henrietta Maria and the English Civil Wars. Aldershot: Ashgate Publishing.