降着装置

降着装置(こうちゃくそうち)とは、航空機の機体を地上で支持する機構である。着陸装置、ランディングギア (Landing gear)、アンダーキャリッジ (undercarriage) ともいう。

通常は車輪と緩衝装置からなるが、場合によっては雪上用にスキー、水上用にフロート、また、離着陸滑走が不要なヘリコプターではスキッドなどを備えることもある。艦載機ではアレスティング・フックを含む。フロート、スキッドなどを除くと着陸脚と呼ばれることも多い。登場初期の航空機は主に機体に固定された着陸装置を用いてこられたが、航空機の高速化、高性能化が進むにつれ、空気抵抗や機動性、空力特性が見直され、21世紀現在では多くの旅客機や戦闘機が引き込み式(格納式)となっている。小型の機体や高速飛行を行なわない機種(主にヘリコプターや小型プロペラ機)は固定式の脚を持つものがある。

脚の配置

主脚

重心近くすなわち主翼近辺にあって荷重のほとんどを支持するものを主脚と呼び、通常左右に配置される。静安定維持のためには重心周りに最低3点が必要なので、両主脚以外にあと1点分の脚が必要である。

前輪式と尾輪式

地上滑走用の着陸脚の配置には、主脚以外の1脚の位置によって前輪式と尾輪式の2つに大別できる。これまで製造された航空機の多くはこの2種類どちらかの配置か、またはその類似・派生の配置になっている[1]。

主脚以外の1脚を前方の機首下部に置くものを「前輪式」(首車輪式、首脚式、前脚式)、機体後部に置くものを「尾輪式」と呼ぶ。尾部の支持は実際には尾輪ではなく橇(尾橇)のこともあり、その場合には「尾橇式」といわれることもある。3車輪式という呼称もあり、厳密に解釈すれば両方の形態を指しているとも取られることがあるが、大勢としては特に前輪式を指して用いられることが多い。逆に「3点姿勢」「3点着陸」等のように、3点と言及されるときには尾輪式を指すのが通例である。

英語では尾輪式を"conventional landing gear"と呼ぶことからもわかる様に、かつては尾輪式が主流だったが、現代のほとんどの航空機は前輪式またはそれの変形方式を備えている。その理由として尾輪式の離着陸が難しいことがあげられる。

- グラウンドループ

- 静安定性では尾輪式と前輪式の差はない。しかし、地上への着陸時の動安定性では大きく差が出る。機体荷重のほとんどを支えブレーキ摩擦によって速度を減殺する主脚の位置が、尾輪式では機体重心位置の前方に位置するため、機首方向が走行方向と異なる状態でブレーキをかけるとますます差が拡大してしまい、修正が困難となる。前輪式では制動力は機体重心より後方で生じるのでズレを修正する力が働く。このため、尾輪式は常に方向を修正しながら制動しなくてはならず、修正が間に合わないと「グラウンドループ」と呼ばれる水平方向のスピンに入ってしまう。

前輪式では着陸時の制動によって機体が前傾することが少なく、また、離陸滑走開始時から機体の水平(すなわち適切な主翼迎角)が保てるために、尾輪式に比して離陸性能を高く出来る。

21世紀現在ではそもそも尾輪式の機体が少ないこともあり、尾輪式の航空機を離着陸させるのは習熟したパイロットでないと困難である[2]。

ただし尾輪式には以下のような利点もある。

- 降着装置は荷重を支えるため頑丈でなければならず、軽量化を阻害して航空機設計の大きな課題となっているが、前輪に比べて尾輪は機体重心から離れているためてこの原理で簡単・小型にすることができ、その分軽くなる。

- 引き込み式でなく固定式にする場合、前輪式の首脚よりも尾輪の方が小型にでき飛行中の空気抵抗が少ない。

21世紀現在ではほとんど存在しなくなったが、尾輪式でも過去に存在した機体では、無垢のゴムタイヤや金属車輪など簡単な構造の事も多く、そのままで機首上げ状態を維持できているため脚自体も非常に短いかほとんど存在しなかった。前輪式で機首脚を持つ場合は、少なくとも機体姿勢を水平に維持できるよう、主脚と同じぐらいかそれ以上の長さでなければならない。構造も主脚と同様の緩衝装置と中空タイヤとなるのが普通だが、そのため一般的には尾輪より前脚のほうが機体の構造としては複雑になる。

また、ツポレフTu-95やコンコルド、SAABドラケンの様に、高迎え角で離着陸する際に尾部を擦らないように、前輪式機体ではあるが収納式の尾輪を同時に持つ機体も存在する。逆に、ツェッペリン・シュターケンR.IVのように離着陸時の前のめりを防止するため、尾輪式でありながら固定式の前輪を備える機体もあった。

構造

不整地用にタイヤの空気圧を低くしている

着陸脚の構造は基本となる車輪部と、着地の衝撃を吸収する緩衝装置、そして引込装置やブレーキやトルクアームなどから構成される。1本の脚柱に複数の車輪がつく場合には、同軸に配置するかボギー(台車)を用いる。

車輪

車輪は一般にゴムタイヤを用いる。大型機のいくつかでは外気温変化の影響を避けるため水蒸気分圧を低くした純窒素ガスを充填するが、旅客機では空気を充填している[3]。整備のよい滑走路を使用する大型旅客機等では着地時のタイヤ変形量と接地面積の増大による転がり抵抗を考慮して充填圧は乗用車やトラック(0.2-0.7 メガパスカル程度)に比べ高く設定される(1 メガパスカル以上)。滑走路上の異物などを踏んでしまった場合、充填圧が高いとタイヤ破裂の危険があるため、不整地や悪条件での離着陸を念頭において運用される際には、わざとタイヤの圧力を低くして滑走中のパンクという最悪の事態を避ける。

緩衝装置

油と空気をピストン内に閉じ込めたオレオ式の緩衝装置 (Air/Oil Shock Strut) [4]が普及する前の初期の軽量な機体の衝撃吸収には、車軸と機体の間をゴム製の緩衝コード (Rubber Shock Cord) で結んだ構成が採用されていた[5]。21世紀現在でも一部の小型機などでは同様のものが用いられることがある。小型機では他にも積層ゴム円盤 (Stacks of Rubber Disk) を組み合わせたものや、脚柱自体の弾性をもって緩衝装置とするものも用いられているが[注 1]、一般的な航空機にはピストン式の衝撃装置が採用されている[3]。また、引き込み式でなく固定脚のままで空気抵抗を減少させる為に、脚と車輪の回りに「スパッツ」と呼ばれる整流覆いをつける機体もよく見られる[6]。

航空機の自重は、空中では主翼が保持し地上では着陸脚が保持する。しかしその水平断面積の差を考えると単位面積あたりの荷重は着陸脚にかかるものの方が桁違いに大きく、着陸脚は主翼よりも遥かに頑丈な構造で衝撃を吸収しなければならない。

付随装置類

車輪に駆動装置はないが、ブレーキは付属する。地上走行(タキシング)中の操舵は前輪か尾輪についたステアリング機能か、左右の主脚のブレーキング差動によって行われる。古い時代の機体ではステアリング機能もブレーキもついていない事があり、地上走行における方向転換は方向舵が受けるプロペラ後流の反動に頼っていた。

低速飛行を主体とする小型機やフロート式・スキッド式降着装置などを除けば、多くの航空機で一般的に採用されているタイヤ式の脚部は、飛行中の空気抵抗や障害の発生を避けるために、機体内に収納するようにできており、油圧式ピストンなどで上げ下げが可能な引込装置を備えている。機体の構造部材に直結されたピボット部を中心に衝撃装置を主体とする支柱が機体側の脚収納部に折り畳まれる構成が一般的であり、支柱側のベアリングを備えたトラニオンが機体側のトラニオン支持部で90度ほど回転するものが多い。機体重量を受け持つ脚支柱は、サイド・ストラットによって格納時には畳まれ展張時には垂直に固定される。支柱の下端は車輪の軸やボギーになるが、衝撃装置のピストン内筒とその下部の車輪が自由に回転しないよう、トルク・アームによって回転運動が拘束されるか、ピストン内面の溝に凸部が嵌ることによって実現される。

引込装置の確実な動作は航空機にとって重要であり、脚部格納部のドアの開閉も含めて多くの機体では油圧式又は電動式で作動するようになっていて、基本的には操縦室にあるスイッチかレバーを操作すると、脚下げの場合、アップ・ロック(脚を上げた状態でロックする機構)が解除され脚部格納部のドアが開きその後、脚部格納部から脚が作動して下がり、完全に下がるとダウン・ロック(脚を下げた状態でロックする機構)が作動する。脚上げの場合、ダウン・ロックが解除され脚が作動して上がり、脚部格納部に収まり完全に上がるとアップ・ロックが作動してその後、脚部格納部のドアが閉ることにより安全に離着陸できるように工夫されている[3]。

シミーダンパー

脚に対して車輪が複数ある場合、各々の車輪の回転速度が非対称の状態で、かつ進行方向を維持しようとすると悪性の振動を発生する。この振動現象はシミーと称される。このシミーを制動する装置がシミーダンパーである。シミーダンパーは車輪の中心軸に装備され、左右の車輪の回転速度が一定の角速度差内であるように制限することで、振動の増幅を抑制している。

艦載機

艦載機ではアレスティングフックを用いアレスティングワイヤによって急制動される際、数メートルの高さからほぼ垂直に甲板に叩き付けられる事になり、脚には自重の何倍もの衝撃が加わる。例えば自重20数トンの米グラマン社製のF-14 トムキャットが航空母艦に着艦する場合に加わる衝撃は、前脚で約 30 トン、主脚では約 80 トンになる[7]。また、現代型のカタパルトを用いて発艦する艦載機では、射出に用いるカタパルトのシャトルと機体の接続は前脚に備えられたランチバーを使用しており、射出開始時の全荷重が前脚に掛かる。艦載機でない陸上機でもアレスティングフックを設けたものが多いが、これらはブレーキ故障時などの緊急用であり、毎着艦ごとにフックを使用する艦載機とは使用頻度が異なる[8]。これらの理由により、艦載機の降着装置は陸上機よりも堅固な構造になっている。

歴史

1903年に飛行した世界最初の飛行機としてよく知られるライト兄弟のライトフライヤーは、離陸時にはレールの上の台車に乗り、着陸にはソリを使った[9][10][11]。1906年ヨーロッパで初めて飛行したのはサントス・デュモンの14bisであるが[12][10]、その着陸脚は前輪式配置(ただし機首脚はソリ)であり[13]、最古の前脚式機体となる。尾輪式降着装置が確立されたのは1908年のボアザン機あたりからである[14]。その後も飛行機械の形態として様々なものが試されたが、それに伴い降着装置の形態・配置も多くの種類が試された。

しかし第一次世界大戦までには機体の構成が、「長い胴体の前半部に直行した主翼を付け、胴体最後部に水平尾翼と垂直尾翼を配置する」という機体構成になり、前述のような利点から尾輪式が一般的なものとなった。

引き込み脚のアイデア自体は、1876年フランスのアルフォンス・ペノーが計画した飛行機の設計に存在したが、ペノーの水陸両用単葉機はあまりにも先鋭的すぎ、実際に制作するための資金を集めることができなかった。1917年に試作された引き込み脚は部分的にしか収納されないもので、引き込み脚が一般的な機能になるのは1920年代から1930年代になってからだった。その頃までに航空機の能力は向上しており、引き込み脚の航空力学的利点が、重量の増加や機構の複雑化といった欠点を上回っていたのである。

1940年代になると、引き込み脚は当たり前の機構になっており、固定脚の機体は簡単なものや低速の機体に限られるようになった。この頃から、尾輪式に代わって前輪式の着陸脚を備えたものが現れはじめる。有名な例では、世界初の実用ジェット戦闘機メッサーシュミットMe262は、当初尾輪式として設計されていたが、開発途中で設計を変更し前輪式として完成した[15][16]。引き込み脚が標準設計になると尾輪式・前輪式にかかわらず脚は複雑な機構であることが前提となり、同時にジェット化によって大きなプロペラ直径のための地上高も不要になった事で、尾輪式の利点はあまりなくなった。第二次世界大戦が終わって暫くした頃には、ジェット機に限らずほとんどの機体が前輪式の着陸脚を備えていた。

航空機はしだいに大型化してゆき、重くなる重量を支えるためにより多くの車輪が必要になった[17]。車輪の取り付け部はボギー化し、ボーイング747のような大型旅客機では主脚がそれぞれの脚柱あたり2本では足らず、左右翼下の主翼主脚と胴体左右の胴体主脚の4本の脚柱になった。ボーイング747では4本の主脚は4輪ボギーだったが、さらに大型のエアバスA380では6輪ボギーと4輪ボギーの組み合わせになり、主脚だけで20本、前脚も合わせると22本のタイヤを備えている[注 2]。

大型の機体になると前脚から主脚までの距離が大きく、前脚のステアリング機能だけでは地上での回転半径が大きくなりすぎたり、主脚の車輪に横方向の力が加わってしまうので、ボーイング747の2本の胴体主脚や、ボーイング777の各主脚の最後尾の車輪のように前脚に同調したステアリング機能をもっている場合もある。

形態

降着装置には尾輪式・前輪式以外にも用途・形態に様々なバリエーションがある。

雪上用

雪の上の離着陸用に、スキーをはいた機体もある。最初から雪上用として設計された航空機は無く、基本的にすべて降着装置を取り替えただけのものである。そのため、基本的な構成は地上用着陸脚の「車輪」を「スキー」に変えたものと考えて良い。ただし、スキーを設置すると車輪より大きくなるため、引き込み式の車輪をスキーにした場合、引き込み機能が失われる事がある。

水上用

機体下部全体を艇の一部とし浮力を得る飛行艇と、機体とは別のフロートによって浮力を得るフロート水上機がある。フロート水上機には、左右にフロートを配置する双フロート型と、機体直下に1つの主フロートをもち、左右に小型フロートを配置する単フロート型がある。飛行艇は水陸両用機として陸上用降着装置も同時に持つことがあるが、その機構は通常の着陸脚と同じである。フロート機の場合、多くは陸上機の降着装置をフロートに取り替えたものである。ただし、水上機のフロートは空気抵抗の軽減を狙って機体と平行に取り付けられるため、もとが尾輪式の機体であっても水上機では前輪式のような水平の姿勢になる。

フロートも艇体も前面形は通常の船舶と概ね相似形である。しかし側面形を見てみると、艇形の中程の段差とはね上げた後部を持った独特の形状にして離水を容易にしている事が多い[18]。また、水自体が衝撃を吸収する役目を担ってくれるので、着陸脚の代わりにフロートを取り付けた場合でも油圧ダンパーなどの緩衝装置は特に装備されないのが普通である。

フロート・艇体ともに水上での浮力を得るために容積が大きくなっているので、水上機で降着装置を引き込み式にしたものは一部の試作機を除いて存在しない。

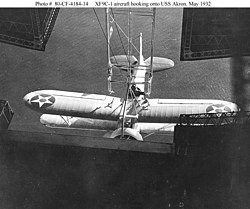

空中収容用

航空母艦ではなく空中母艦に「離着艦」するための機能が付与されている機体もある[19]。カーチスF9C-2スパローホークは機体がコンパクトであることから、米海軍の硬式飛行船USSアクロン級の偵察兼護衛用搭載戦闘機として選定された。普段は飛行船内部に格納されており、敵機が近づいてくると母艦から発進、戦闘後また母艦に着艦するのである。このため、機体上部に装備したフックを飛行船側のトラピーズ(空中ブランコ)と呼ばれる係留装置に引っかけておき、トラピーズが船体外部に展開して発進、作戦後は船体から突き出たトラピーズに再度フックを引っかけ、トラピーズが収容されることで着艦、というシステムが作り出されて運用された[20]。スパローホークは元々陸上機なので通常の着陸脚も持っているが、後には脚を取り外して燃料タンクを装備した機体も試験された。このときには唯一の降着装置がフックだったわけである。

同様のコンセプトがジェット機の時代になっても試行されている。マクドネルXF-85ゴブリンは戦略爆撃機コンベアB-36を護衛するため爆弾槽内に収容されるジェット戦闘機として設計された。発進と収容はスパローホークと同じく、母機のトラピーズと機首上部のフックを使用した。スパローホークと異なるのは最初から専用機として設計されている点で、そのため初めからフック以外の降着装置を持っていない。また、スパローホークと異なる別の重要な点として、通算7回の試験飛行において母機への着艦には成功したのはわずか3回という結果を受けて、ついに実用化されずに終わったという点がある[21]。その後、収容機体をゴブリンからリパブリックF-84に変更して試験した際には、見事トラピーズからの発進・収容に成功し、短期間ではあるが部隊運用されている[22]。

また、母艦が航空機ではなく海上艦ではあるが、BAeハリアーもガントリーにぶら下げられた状態で艦載する運用法が研究されていた。そのガントリーはジャイロスタビライザーによりどれだけ母艦が揺れてもハリアー背部との連結部は空中に静止できるように設計されており、ガントリーから直接発進した機体は、帰還するとホバリングしてまたガントリーにぶら下がる。ヘリ甲板すらない小型艦のために考えられたが実用化はされていない[23][24]。

投棄式

引き込み機能が持つ複雑さ・重量・収容空間を廃しながらなおかつ高速に適した流線型となるためや、飛行中の余分な重量を減少させるためなどに、離陸後に車輪を投棄する航空機もあった。この場合、着陸は橇かそれに類した簡単な機構で行う。歴史上の実例としては、特定の機体ではミス・ビードル号の太平洋無着陸飛行挑戦における例があり、そのように設計・量産されたものに、ロケット戦闘機のメッサーシュミットMe 163[25]や、大型輸送グライダーメッサーシュミットMe 321がある。また、日本では第2次大戦末期に特攻専用機(キ115剣)が設計・量産されたことがあったが、これも製作工程の簡易化と「どうせ着陸は必要ない」との思想の元、投棄式の着陸脚が装備されていた[26]。幸いなことに、運用が実施される前に終戦を迎えた[26]。

タンデム式

通常は左右にある主脚柱が、機体中心線下に一本だけあり、機首または尾部の車輪と併せて自転車様の配置となっているものをいう[27]。これは厳密に言えばそれぞれ前輪式・尾輪式のバリエーションととれない事も無いが、前後の車輪が同サイズになっておりどちらも主脚といえる物もある。地上において左右の傾きを支持するために、通常左右翼下にアウトリガーとも呼ばれる補助車輪が降りるようになっている。

1950年代において様々なタンデム式降着装置がロッキードU-2、ミャスィーシチェフM-4、ヤコブレフYak-25、ヤコブレフYak-28、ボーイングB-47など多くの軍用機で採用された。これらの航空機に共通しているのは、胴体と翼が細く、全幅が(しばしば非常に)大きいことである。理由は高々度性能や高速性能の追求などそれぞれ異なるが、その胴体の細さと全幅の広さのために、左右の安定性を保てるだけの幅をおいた主脚を胴体に収納することが不可能になった。そのため横安定はアウトリガーに任せ、主脚は一本だけになったのである。ロッキードU-2は離陸時のみアウトリガーを使用し、浮揚した時点でアウトリガーは切り離され地上に残る。着陸はアウトリガー無しで行なわれる。

BAeハリアーもアウトリガー付きのタンデム式を採用しているが、この機は少し事情が異なる。この機体はむしろ太い胴体と狭い全幅を持っているが、垂直離着陸をするために胴体側面の4つのノズルから下方に向かってジェット噴流が噴射される。燃焼室を経た後部ノズルはいうまでもなく、燃焼ガスを含まない前部ノズルからの噴流も断熱圧縮によってかなりの高熱になるため、胴体から横に張り出した左右主脚を配置できなかったのである[28]。ハリアーと似ているといわれるヤコブレフYak-38は、側面に位置している偏向ノズルは後方だけなので、噴流の影響のないノズル前方胴体中央部に左右主脚を置くことができた。

タンデム式の変形がボーイングB-52にも使われており、機体下部に復列タンデムに並んだ4つの主脚と翼端を支えるアウトリガーを備えている。B-52の主脚はそれぞれがステアリング可能だという点で特徴的である。これにより主脚は風上を向いた機首方向とは別に滑走路に沿って向きを合わせることができ、横風着陸(横向きに進入することからクラブランディング"crab landing"と呼ばれている)を容易にしている。

テイルシッター式

VTOL機の形態が様々に研究されていた頃、地上姿勢でも機体を上向きにしておき、推力の全てを下方に向けて垂直離着陸する方法が検討されていた。この方式は尾部を下にして駐機することからテイルシッターと呼ばれている。

形態としては、機体最後部に対称に配置された尾翼を持ち、そこに小型車輪を先端につけた着陸脚を設置していることが多い。離着陸の際には下方への推力が常に働いている状態が前提なので、脚は比較的華奢である。この方式の最初のものは第2次世界大戦末期のフォッケウルフトリープフリューゲルだが、本機は机上プランで終わっている。その後、米軍のコンベアXFYポゴや、ロッキードXFV[29]、フランスのコレオプテール[30]などのテイルシッター実験機が実際に制作された。しかしテイルシッター機は、鉛直な機体姿勢で行われる離着陸の操縦が非常に難しく、離着陸時の鉛直姿勢と通常飛行時の水平姿勢の遷移にも困難がつきまとうこともあり、実用化されたものはない。

無限軌道式

第二次世界大戦後、冷戦を背景とした軍拡競争の中で爆撃機のサイズが急速に増大してきた際に、その過大な重量によって整備されていない滑走路での運用に問題が出てくる可能性があった。そこで、タイヤに比べてはるかに接地面積が大きく、地面への接地圧が低減される無限軌道(キャタピラ)の降着装置への転用が考案され、実際に試験されたことがあった。フェアチャイルド C-82やボーイング B-50などがタイヤの代わりに無限軌道に乗って離着陸し、ついには超大型爆撃機であるコンベア B-36にも無限軌道式の降着装置が取り付けられた。

これらの試験機に装着された無限軌道は多数の転輪と遊動輪をもつが、動力は伝達されないので起動輪は存在しない。履帯はゴム製で、ファイアストンやグッドイヤーなどのタイヤメーカーが制作した。

試験の結果、当初の目的である接地圧の低減については予想通りの結果が得られた。しかし無限軌道式の降着装置は通常のタイヤ式に比べてはるかに複雑な機構をもち、そのため単に重くなるだけではなく、嵩高いものになってしまった。引き込み式にできないほど大型のものになっては爆撃機の降着装置としては用をなさず、実用化はされずに終わった[31]。

脚注

注釈

- ^ セスナ社ではクロム・バナジウム製の板バネを緩衝装置としていた。1970年頃からはテーパーチューブに変更した

- ^ 世界最大の航空機であるアントノフAn-225では、元となったアントノフAn-124の主脚が片側10本だったのに対し、さらに増えて片側14本のタイヤを装備している。さらには前輪までダブルタイヤの脚柱を2本持つため、合計32本ものタイヤでその機体と300トン近い貨物を支えている。An-225などがボーイング747やエアバスA380のように、ボギー車輪にして数本の主脚に取り付けるようにしていないのは、本機が旅客機ではなく輸送機であり、荷物の積み卸しの利便のために低床式にしているためである。

出典

- ^ 鳥養鶴雄 p162-164

- ^ 中山直樹

- ^ a b c 『飛行機構造』

- ^ 鳥養鶴雄 p169

- ^ 鴨下示佳 p14,16

- ^ 鴨下示佳 p96

- ^ 鴨下示佳 p212

- ^ 鴨下示佳 p213

- ^ 出射忠明 p37

- ^ a b 『飛行の話』 p194

- ^ 『名機100』 p8

- ^ 出射忠明 p41

- ^ 『名機100』 p10

- ^ 『名機100』 p12

- ^ 鴨下示佳 p114

- ^ 『メッサーシュミットMe262』 p22

- ^ 鳥養鶴雄 p167

- ^ 出射忠明 p68

- ^ 鴨下示佳 p196-197

- ^ 西村直紀 p46-47

- ^ 西村直紀 p30-33

- ^ 西村直紀 p34

- ^ 西村直紀 p68-69

- ^ 『ハリアー/シーハリアー』 p81

- ^ 鴨下示佳 p111

- ^ a b 出射忠明 p113

- ^ 鳥養鶴雄 p165-166

- ^ 鳥養鶴雄 p166

- ^ 西村直紀 p16-19

- ^ 西村直紀 p120-121

- ^ 西村直紀 p70-71

参考文献

- ライフサイエンスライブラリー『飛行の話』 タイムライフインターナショナル 1966

- 鴨下示佳 『戦闘機メカニズム図鑑』 グランプリ出版 1996 ISBN 487687168X

- 中村光男(編) 『別冊航空情報 名機100 増補改訂版』 酣燈社 2000 ISBN 4873570557

- 下田信夫 『Nobさんの飛行機グラフィティ1』 光人社 2006 ISBN 4769813031

- 西村直紀 『世界の珍飛行機図鑑』 グリーンアロー出版社 1997 ISBN476633215

- 出射忠明 『飛行機メカニズム図鑑』 グランプリ出版 1985 ISBN4906189350

- 鳥養鶴雄 『大空への挑戦 プロペラ機編』 グランプリ出版 2002 ISBN4876872384

- 文林堂編集部編 『ハリアー/シーハリアー』(世界の傑作機111) 2005年 文林堂 ISBN 4893191276

- 文林堂編集部編 『メッサーシュミットMe262』(世界の傑作機2) 1987年 文林堂

- 中山直樹 『よくわかる飛行機の基本としくみ』 秀和システム 2005年5月6日第1版第1刷発行 ISBN 4798010685

- 見森昭編『飛行機構造』社団法人日本航空技術協会 2008年3月1日第2版第2刷発行 ISBN 9784902151220

- 藤原洋編『飛行機構造』社団法人日本航空技術協会 1989年4月1日第1版第1刷発行 ISBN 4930858499