ブルガダ症候群

ブルガダ症候群(ブルガダしょうこうぐん、英: Brugada syndrome)は、1992年にスペイン人医師ペドロ・ブルガダとその兄弟によって報告された心疾患[1]。ブルガーダ症候群とも呼ばれる。重篤な不整脈である心室細動により失神し、死に至る場合がある。

概要

心筋細胞の細胞膜上にあるナトリウム・チャンネルのαサブユニットをコードしている遺伝子の変異に原因がある例が認められる。問題の遺伝子SCN5Aは第3染色体の短腕 (3p21) 上に位置する。遺伝子の変異により右室心外膜における活動電位時間が著明に短縮し、貫壁性の再分極状態のばらつきが大きくなるため、心室細動を起こしやすくなると考えられている。変異したナトリウム・イオンチャンネルがアンキリン-Gと結合できないため、心臓活動電位が変化すると考えられている。アンキリン-Gは、細胞骨格とイオンチャンネルの相互作用を調停する膜骨格タンパク質である。なお遺伝子の変異は、常染色体優性で遺伝する。しかし、遺伝子異常は検索されても20%程度のみにしか認められず、すべての症例がSCN5Aの異常で説明されるわけではない。

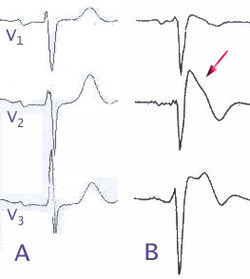

心電図で、典型的には右脚ブロック様波形(V1,2のrSR’パターン)とV1~V3にかけてのcoved型、またはsaddleback型のST上昇を来す。心室細動の他に発作性心房細動を来すこともある。自律神経の影響から夜間に突然死することもある。

キャリアの90%が男性で、1000人に1〜2人の割合で存在する。発作は心室細動でAED(体外用除細動器)またはICD(体内埋め込み型除細動器)などの電気ショックで回復する。心室細動の発作がいつ起こるか解らないため、ICDの利用が多くなってきている。ICDは電磁波によって誤作動の危険性もあり、社会的な環境保全が待たれる。電子調理器・盗難防止用電子ゲート・大型のジェネレーターなどが誤作動を誘発する恐れがある。

参考文献

- ^ Brugada, P.; Brugada, J. (1992). "Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome. A multicenter report." J. Am. Coll. Cardiol. 20(6):1391–6. PMID 1309182