「バイカル湖」の版間の差分

m ロボットによる 追加: mrj:Байкал 除去: mzn:بایکال |

Babi Hijau (会話 | 投稿記録) (加筆), 一部en:Lake Baikal2010-11-04 15:07UTCを訳 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{出典の明記|date=2010年7月}} |

|||

{{Infobox 湖 |

{{Infobox 湖 |

||

|lake_name = バイカル湖 |

|lake_name = バイカル湖 |

||

| 14行目: | 13行目: | ||

|length = {{convert|636|km|abbr=on}} |

|length = {{convert|636|km|abbr=on}} |

||

|width = {{convert|79|km|abbr=on}} |

|width = {{convert|79|km|abbr=on}} |

||

|area = {{convert|31722|km2|abbr=on}}<ref name="INTAS">{{cite web|year=|month=|url=http://users.ugent.be/~mdbatist/intas/morphometry.htm|title=A new bathymetric map of Lake Baikal. MORPHOMETRIC DATA. INTAS Project 99-1669.Ghent University, Ghent, Belgium; Consolidated Research Group on Marine Geosciences (CRG-MG), University of Barcelona, Spain; Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russian Federation; State Science Research Navigation-Hydrographic Institute of the Ministry of Defense, St.Petersburg, Russian Federation.|publisher=Ghent University, Ghent, Belgium|accessdate= |

|area = {{convert|31722|km2|abbr=on}}<ref name="INTAS">{{cite web|year=|month=|url=http://users.ugent.be/~mdbatist/intas/morphometry.htm|title=A new bathymetric map of Lake Baikal. MORPHOMETRIC DATA. INTAS Project 99-1669.Ghent University, Ghent, Belgium; Consolidated Research Group on Marine Geosciences (CRG-MG), University of Barcelona, Spain; Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russian Federation; State Science Research Navigation-Hydrographic Institute of the Ministry of Defense, St.Petersburg, Russian Federation.|publisher=Ghent University, Ghent, Belgium|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref> |

||

|depth = {{convert|744.4|m|abbr=on}}<ref name="INTAS"/> |

|depth = {{convert|744.4|m|abbr=on}}<ref name="INTAS"/> |

||

|residence_time = 330年<ref>{{cite web|year=|month=|url=http://lin.irk.ru/grachev/eng/introduction.htm|title=M.A. Grachev ON THE PRESENT STATE OF THE ECOLOGICAL SYSTEM OF LAKE BAIKAL|publisher=Lymnological Institute, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences|accessdate= |

|residence_time = 330年<ref>{{cite web|year=|month=|url=http://lin.irk.ru/grachev/eng/introduction.htm|title=M.A. Grachev ON THE PRESENT STATE OF THE ECOLOGICAL SYSTEM OF LAKE BAIKAL|publisher=Lymnological Institute, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref> |

||

|max-depth = {{convert|1642|m|abbr=on}}<ref name="INTAS"/> |

|max-depth = {{convert|1642|m|abbr=on}}<ref name="INTAS"/>(注釈も参照) |

||

|volume = {{convert|23615.39|km3|mi3|-2|abbr=on|lk=on}}<ref name="INTAS"/> |

|volume = {{convert|23615.39|km3|mi3|-2|abbr=on|lk=on}}<ref name="INTAS"/> |

||

|shore = {{convert|2100|km|-1|abbr=on}} |

|shore = {{convert|2100|km|-1|abbr=on}} |

||

| 47行目: | 46行目: | ||

|map_img_width = 275px |

|map_img_width = 275px |

||

|}} |

|}} |

||

'''バイカル湖'''( |

'''バイカル湖'''({{lang-ru-short|О́зеро Байка́л}}、オーズィェラ・バイカール、 |

||

「nature lake (自然の湖)」の意<ref>Altangerel Damdinsuren, English to Mongolian Dictionary (1998) ''Silverland: A Winter Journey Beyond the Urals'', London, John Murray, page 173</ref>)は、[[ロシア]]南東部<ref name=K.Horiuchi>{{cite web|author=堀内一穂|title=シベリアの真珠、バイカル湖を地球環境の歴史|url=http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~kh/monthly04/ |publisher=[[弘前大学]]大学院理工学部研究科|year=2004年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>の[[シベリア連邦管区]]の[[ブリヤート共和国]]と[[イルクーツク州]]・[[チタ州]]に挟まれた三日月型の[[湖]]である<ref name=NHKwh>{{cite web|author=|title=世界遺産ライブラリー バイカル湖|url=http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cards534.html |publisher=[[日本放送協会]] | language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref><ref name=Hirayama>{{cite book|和書|author= 平山和充|title=魅惑の世界遺産|pages=36-37|edition=第一版|year=2008年|publisher=秀和システム|isbn=978-4-7980-202606|url=http://books.google.co.jp/books?id=_PNHeW-II7oC&pg=PA36&dq=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&hl=ja&ei=uaPTTKXAMoGevgOr5bCPBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=5&ved=0CDQQuwUwBA#v=onepage&q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&f=false |accessdate=2010-11-05}}</ref>。「シベリアの真珠」<ref name=K.Horiuchi /><ref name=NHKwh /><ref name="Esslemont">{{cite web|author=Tom Esslemont |date=September 7, 2007 |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6982271.stm|title="Pearl of Siberia" draws investors|publisher=[[BBC]] |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>とも、[[ガラパゴス諸島]]と並ぶ「生物進化の博物館」<ref name=HirosakiTaka>{{cite web|author=高橋信介|title=バイカルに沈む夕日はすばらしかった|url=http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~taka/gakuen106.html |publisher=[[弘前大学]]理工学部電子情報システム工学科計算機工学講座 | language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>とも称される。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

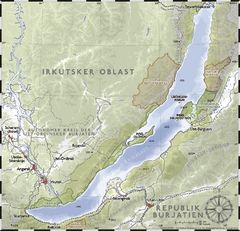

[[ファイル:Lake_Baikal_location.svg|left|200px|thumb|バイカル湖の位置]] |

[[ファイル:Lake_Baikal_location.svg|left|200px|thumb|バイカル湖の位置]] |

||

[[ |

[[File:DEM Baikal lake.png|thumb|left|200px|バイカル湖周辺の標高]] |

||

南北680[[キロメートル|km]]×東西幅約40-50km(最大幅80km)<ref name=Kitami>{{cite web|author=片岡沙都紀、山下聡、南尚嗣、西尾伸也、安部透、横山幸也、兵頭正幸、Mikhail Grachev|title=バイカル湖における表層型メンタンハイドレート賦存地盤の工学的特性|url=http://kitir.lib.kitami-it.ac.jp/dspace/bitstream/10213/1395/1/jiban47_255-264.pdf|format=PDF |publisher=[[北見工業大学]]学術機関リポジトリ |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>に及ぶ湖水面の[[面積]]は31,494 km²([[琵琶湖]]のおよそ46倍)。[[カスピ海]](塩湖)や現在急速に面積を縮小している[[アラル海]]を除くと[[アジア]]最大である<ref>{{cite web|author=|title=世界いろいろ雑学ランキング 世界の広い湖(国立天文台「理科年表」平成22年版より)|url=http://www.mofa.go.jp/mofaj/world/ranking/lake.html |publisher=[[外務省]] | language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。[[淡水湖]]で比較した場合、面積は世界最大の[[スペリオル湖]]には及ばないものの、最大水深が1,634 - 1,643m |

|||

[[ファイル:Circles in Thin Ice, Lake Baikal, Russia.jpg|right|thumb|270px|2009年4月に発見された、氷結した湖面上に現れた[[ミステリー・サークル]]。ミステリー・サークルとはいっても直径4km以上という巨大なものである。]] |

|||

<ref group="注">バイカル湖の最大水深(m表示)は、資料によってばらつきがある。</br> |

|||

*1,634m:[http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/13611/1/KJ00005461775.pdf] |

|||

*1,637m:[http://geology.com/records/deepest-lake.shtml][http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/j/shinai/irk.htm][http://www.edu.shiga-u.ac.jp/~endoh/lakes/volume.htm][http://wiredvision.jp/news/200905/2009052822.html] |

|||

*1,642m:[http://users.ugent.be/~mdbatist/intas/morphometry.htm][http://www.cit.nihon-u.ac.jp/kenkyu/kouennkai/reference/No_41/3_doboku/3-035.pdf] |

|||

*1,643m:[http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/~kh/monthly04/][http://cicplan.ori.u-tokyo.ac.jp/miyazaki/baikal.htm][http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/2098/1/AA11873584-2-6.pdf][http://kitir.lib.kitami-it.ac.jp/dspace/bitstream/10213/1395/1/jiban47_255-264.pdf] |

|||

</ref> |

|||

と世界で最も深い<ref>{{cite web|year=|month=|url=http://geology.com/records/deepest-lake.shtml|title=Deepest Lake in the World|publisher=geology.com |accessdate=2010-11-05}}</ref>。湖面は[[標高]]456m<ref name=K.Horiuchi />にある。なお、1956年初頭にアンガラ川に建設されたイルクーツク・ダム[[:en:Irkutsk Dam|(en)]]の影響で水位は1.4m上昇した<ref name= "his">{{cite web|title=Irkutsk Hydroelectric Power Station History|url=http://en.irkutskenergo.ru/qa/1008.2.html|publisher=Irkutskenergo|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

貯水量23×10<sup>4</sup> km³も世界最大<ref name=N.Miyazaki>{{cite web|author=宮崎信之|title=バイカル湖国際共同研究のトピックス|url=http://cicplan.ori.u-tokyo.ac.jp/miyazaki/baikal.htm |publisher=[[東京大学]]附属海洋科学国際共同センター|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref><ref name=Kanazawa />であり、世界中の[[淡水]]の17<ref name=N.Miyazaki />-20<ref name="cnn">{{cite web|url=http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/russia/story/train/lake.baikal/|title=Lake Baikal: the great blue eye of Siberia|publisher=[[CNN]] |language=英語|accessdate=2010-11-05|archiveurl = http://web.archive.org/web/20061011114225/http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/russia/story/train/lake.baikal/ <!-- Bot retrieved archive --> |archivedate = 2006-10-11}}</ref>%がここにあるとされる。水質も[[日本]]の[[摩周湖]]に代わり世界最高の[[透明度]]を誇る湖<ref>{{cite book |title=Ecosystems and Natural Resources of Mountain Regions. Proceedings of the first international symposium on Lake Baikal: The current state of the surface and underground hydrosphere in mountainous areas. "Nauka", Novosibirsk, Russia |last=Jung |first=J. |coauthors=Hojnowski, C., Jenkins, H., Ortiz, A., Brinkley, C., Cadish, L., Evans, A., Kissinger, P., Ordal, L., Osipova, S., Smith, A., Vredeveld, B., Hodge, T., Kohler, S., Rodenhouse, N. and Moore, M. |editor1-first=A.I. |editor1-last=Smirnov |editor2-first=L.R. |editor2-last=Izmest'eva |year=2004年 |pages=131–140 |chapter=Diel vertical migration of zooplankton in Lake Baikal and its relationship to body size |chapterurl=http://www.wellesley.edu/Biology/Faculty/Mmoore/Content/JUNG_et_al_2004.pdf |format=[[Portable Document Format|PDF]] |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>となっており、1996年に[[世界遺産]]に登録された<ref>{{cite web|url=http://whc.unesco.org/en/list/754|title=Lake Baikal — World Heritage Site|publisher=World Heritage|language=英語|accessdate=201-11-05}}</ref>。 |

|||

長径600km×短径30kmに及ぶ湖水面の面積は31,494 km²([[琵琶湖]]のおよそ46倍)。[[カスピ海]](塩湖)や現在急速に面積を縮小している[[アラル海]]を除くとアジア最大である。[[淡水湖]]の面積を比較した場合、世界最大の[[スペリオル湖]]には及ばないものの、最大水深が1,637mと世界で最も深く貯水量は世界最大。世界の淡水の20%がここにあるとされる。水質も日本の[[摩周湖]]に代わり世界最高の[[透明度]]を誇る湖となっており、[[世界遺産]]に登録されている。 |

|||

湖の[[セレンガ川]]、[[バルグジン川]]、[[上アンガラ川]]など |

湖の[[セレンガ川]]、[[バルグジン川]]、[[上アンガラ川]]など336本の[[河川]]が流入するが<ref name=Kanazawa />、流出する河川は南西端に近い[[アンガラ川]]のみである。そのため、水量が常に豊富である。湖には最大の[[オリホン島]](面積730km²、[[沖縄本島]]に匹敵<ref name=Kunugi>{{cite book|和書|author= 功刀正行|title=海の色が語る地球環境|pages=61-65|edition=第一版|year=2009年|publisher=[[PHP研究所]]|isbn=978-4-569-77536-4|url=http://books.google.co.jp/books?id=KAQHB-SUBZcC&pg=PA61&dq=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&hl=ja&ei=xr_PTNSVN42iuQOb4uDOBg&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=8&ved=0CEIQuwUwBw#v=onepage&q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&f=false|accessdate=2010-11-05}}</ref>)を始め22の島々がある。 |

||

湖内部にはアカデミシャンリッジ(湖嶺)があり、これとセレンガデルタによって大きく3つの地質構造に区分される。それぞれ「北湖盆」「中央湖」「南湖盆」であり、このうち中央湖が最も深いが、北・南湖盆も1km前後の水深を持つ。<ref name=Nohon>{{cite web|author=西尾伸也、杉山博一、安部透、三田地利之|title=バイカル湖の湖底堆積土表層に存在するメタンハイドレートの力学的性質|url=http://www.cit.nihon-u.ac.jp/kenkyu/kouennkai/reference/No_41/3_doboku/3-035.pdf|format=PDF |publisher=[[日本大学]]生産工学部|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref> |

|||

世界で最も古い[[古代湖]]でもある。元々は[[海溝]]であったとされ、約2,500万年前に海から孤立、その後徐々に淡水化していった。現在は[[地溝|地溝湖]]に分類されている。 |

|||

== 歴史 == |

|||

世界で最も古い<ref name="touchstone">{{cite web|author=Dr. Deborah Hutchinson, Dr. Steve Colman |title= Fact Sheet: Lake Baikal — A Touchstone for Global Change and Rift Studies |url=http://marine.usgs.gov/fact-sheets/baikal/ |publisher=[[金沢大学]]学術情報リポジトリ|year=1993|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref> [[古代湖]]でもある<ref name=K.Horiuchi /><ref name=N.Miyazaki /><ref name=Kanazawa>{{cite web|author=町田典洋、河合崇欣、粕谷健二|title=バイカル湖・セレンガデルタ沖堆積物コアを用いた水文気候変動の解析|url=http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/2098/1/AA11873584-2-6.pdf|format=PDF |publisher=[[金沢大学]]学術情報リポジトリ|year=2004年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。元々は[[海溝]]であったとされ、約3,000万年前に[[海]]から孤立、その後長い期間をかけて徐々に淡水化していった<ref name=N.Miyazaki />。一般的な湖沼は流入し堆積する[[土砂]]などによって数万年もすれば埋まってしまい姿を消す。しかしバイカル湖は、[[インド亜大陸]]が[[ユーラシア大陸]]に食い込み<ref name=Toyoda>{{cite web|author=豊田和弘|title=バイカル湖とその周辺の概要と平成7年8月エスカレーションの記録|url=http://www.ees.hokudai.ac.jp/ems/stuff/toyoda/baikal.pdf|format=PDF |publisher=[[北海道大学]]大学院環境科学院/地球環境科学研究院|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、これを北東と南西を結ぶ線で引き裂く[[ユーラシアプレート]]と[[アムールプレート]]の境界に当たる<ref>{{cite web|author=河合崇欣 |title=第3回バイカル巡検・サマースクール2005|url=http://www.selis.hyarc.nagoya-u.ac.jp/21coe-selis/project/education/international/bk02_01.doc |publisher=[[名古屋大学]]21世紀COEプログラム|year=2005年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>[[地溝]](バイカルリフト)の陥没部にあり<ref name=K.Horiuchi />、現在でも年に幅2cm、深さ6mmずつ広がっている<ref name=N.Miyazaki />ため、長大な時間を経ても湖であり続けている<ref name=NHKwh />。この沈降によって将来バイカル湖は再び北極海と繋がるという説もある<ref name=Murota>{{cite web|author=室田武|title=バイカル地方と日本列島を比較するジオツアーの可能性|url=http://202.23.129.160/webopac/bdyview.do?bodyid=BD00005910&elmid=Body&lfname=038001010006.pdf|format=PDF |publisher=[[同志社大学]]蔵書検索DOORS |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref><ref group="2-" >Fitzgerald.K.「Birth of an ocean」、『The Science 31』pp.6-7、1991年</ref>。 |

|||

[[人類]]は少なくとも2万年前頃にバイカル湖周辺に到達しており、湖の西にあるアフォントヴァ山遺跡からは人骨が発掘された<ref name=Baba>{{cite web|author=馬場 |title=北方モンゴロイドの拡散|url=http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/WAJIN/114.html |publisher=[[九州大学]]総合研究博物館 |year=1993年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。ここで寒冷な気候に適応し北アジア人(北方[[モンゴロイド]])的な特徴を獲得して5000<ref name=Baba />-3000年前頃にはここから南下し、[[中国]]東北部、[[朝鮮半島]]、[[黄河]]流域、[[江南]]地区そして一部は[[日本列島]]へ渡来したと考えられる。これらの考察は、[[日本人]]を軸に[[形態]]や[[遺伝子]]などを調査解析して得られた<ref>{{cite web|author= |title=更新世から縄文・弥生期にかけての日本人の変遷に関する総合的研究|url=http://research.kahaku.go.jp/department/anth/s-hp/index.html |publisher=[[国立科学博物館]] |year=2010年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

湖の周辺には古くから[[ブリヤート人]]が居住している<ref>{{cite web |last=Hammer |first=M. |coauthors=Karafet, T. |title=DNA & the peopling of Siberia |url=http://www.mnh.si.edu/arctic/html/peopling_siberia.html |year=1995 |publisher=Smithsonian Institution |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref><ref name=animal>{{cite book |title=The Other Side of Russia: A Slice of Life in Siberia and the Russian Far East |last=Hudgins |first=S. |year=2003 |publisher=Texas A&M University Press |url=http://www.tamu.edu/upress/BOOKS/2003/sample/hudginschap.pdf |format=[[Portable Document Format|PDF]] |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。彼らは出土した[[弓 (武器)|弓]]の形式などから[[スキタイ]]との関係が示唆されていた<ref>{{cite web|author=高濱秀|title=中央ユーラシアの複合弓|url=http://dspace.lib.kanazawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/2297/23767/1/AN10407034-31-31.pdf |format=PDF |publisher=[[金沢大学]]学術情報リポジトリ|year=2010年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>が、11-12世紀頃には[[モンゴル]]族の影響を強く受け<ref>{{cite web|author=加藤博文 |title=第9回 モンゴル帝国の考古学|url=http://www.hucc.hokudai.ac.jp/~r16749/siberia/Note/2010/North%20Eurasia%2010-9.pdf|format=PDF |publisher=[[北海道大学]]大学院文学研究科 |year=2009年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、次第にモンゴル化されていった。バイカル湖のシャーマン岩(オリホン島)の頂には[[釜]]と[[五徳]]があり、これらは[[チンギス・ハーン]]に縁付くものという逸話も残されている<ref>{{cite web|author=加藤博文 |title=ロシアにおける考古学の形成(1)ミューラーとロシアで最初の『考古学調査手引書』|url=http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34542/1/KATO.pdf|format=PDF |publisher=北海道大学学術成果コレクション|year=2008年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

17世紀中ごろ、[[帝政ロシア]]がバイカル湖周辺へ進出し<ref>{{cite web|author=小山,真人 |title=アムールプレート周縁変動帯における地殻活動|url=http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/public_html/Rfunka/amurp.html |publisher=[[静岡大学]]教育学部総合科学教室 |year=2010年|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、1628-1658年頃に周辺を支配下に置いた<ref>George V. Lantzeff and Richard A. Price, 'Eastward to Empire',1973</ref>。最初にバイカル湖に到達したロシア人は1643年のクーバット・イワノフ (Kurbat Ivanov)と言われる<ref>Raymond H. Fisher, The Voyage of Semon Dezhnev, The Haklyut Society, 1981, page 246</ref>。 |

|||

[[シベリア鉄道]]は1904年に完成した。しかしバイカル湖周辺は敷設が難しい箇所が多かったため、開通時には一部の[[軌道]]を[[氷]]の上に敷いて間に合わせていた<ref>{{cite book|和書|author= 太平洋戦争研究会|title=日露戦争がよくわかる本|pages=174-175 |publisher=[[PHP研究所]]|isbn=4-569-66129-7|url=http://books.google.co.jp/books?id=GNSg5UFtqxMC&pg=PA175&dq=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&hl=ja&ei=TKrTTMKZOYSevQOwhaSFBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview-link&resnum=3&ved=0CC4QuwUwAjhG#v=onepage&q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AB%E6%B9%96&f=false |accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

1991年にソ連が崩壊し、また1997年に世界遺産へ登録されてからは、諸外国からも訪問が容易となった。特殊な生物層や景勝、またブリヤートなど多様な諸文化に触れることができるため、観光客も増加した<ref name=Murota />。湖および周辺には天然ガスなど豊富な地下資源があり、またブリヤート共和国の経済成長などを目指す開発が志向されているが、これらが及ぼす環境負荷の懸念も高い<ref name=Murota />。 |

|||

== 生態系 == |

== 生態系 == |

||

[[ファイル:Nerpa.jpg|right|250px|thumb|バイカル湖生態系の頂点に立つ[[バイカルアザラシ]]]] |

|||

世界三大珍味の[[キャビア]]で知られる[[チョウザメ]]が生息する。 |

|||

=== 豊富な固有種 === |

|||

バイカル湖は寒冷で[[栄養素]]に乏しいにもかかわらず<ref name=Syuto>{{cite web|author=|title=環境生態学・微生物生態学研究室|url=http://www.biol.se.tmu.ac.jp/nenpo/2002/microecol.html |publisher=[[首都大学東京]]都市教養学部|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、世界屈指の[[生物多様性]]を持つ場所である<ref name=Nagoya>{{cite web|author=渡邉隆広、奈良岡浩、西村弥亜、中村俊夫、仙田量子、河合崇欣|title=バイカル湖堆積物に含まれる脂質化合物の分子レベル安定炭素同位体組成|url=http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/13611/1/KJ00005461775.pdf|format=PDF |publisher=[[名古屋大学]]学術機関リポジトリ|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。[[チョウザメ]]、[[オームリ]](バイカル・オームリ<ref name=Igaue>{{cite web|author=伊賀上菜穂/[[中央大学]]総合政策学部|title=月刊みんぱく、バイカル湖のごちそう|url=http://www.minpaku.ac.jp/publication/gekkan/pdf/0904-18.pdf|format=PDF |publisher=[[国立民族学博物館]] |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>)や、[[サケ科]]などの魚類、[[アザラシ科]]では唯一の淡水種である[[バイカルアザラシ]]など約355属1334種が生息する<ref name=N.Miyazaki />。うち1017種は[[固有種]]であり、全体の70%<ref name=N.Miyazaki />、[[バイオマス|生物量]]では80-90%が相当する<ref>[http://baikal.mobi/ Зоопланктон в экосистеме озера Байкал / О Байкале.ру — Байкал. Научно и популярно<!-- Bot generated title -->]</ref>。[[鳥類]]も、2種の固有種が存在する<ref>{{cite encyclopedia |title=Russia |work=Britannica Student Encyclopedia |year=2007 |publisher=Encyclopædia Britannica Online |language=英語|accessdate=2010-11-05 |url=http://www.britannica.com/ebi/article-207539}}</ref>。本格的な調査は[[1980年代]]後期に始まったばかりであり、未確認の固有種も少なくないと予想される。 |

|||

淡水[[ヨコエビ]]類の[[端脚類]]が[[適応放散]]で多数の種になっていることが知られ、全1000種相当のうち259種が棲み、その中の98%が固有種に当たる<ref name=N.Miyazaki />。[[カジカ (魚)|カジカ]]など[[魚類]]は29種がおり、このうち27種が固有種である<ref name=N.Miyazaki />。ほとんどの種は海から孤立した際に取り残された[[海生生物]]が淡水に適応したものであると見られ<ref name=N.Miyazaki />、安定した気象条件や深部まで溶在[[酸素]]がある事、湖底の複雑な構造などが生存に寄与し、またそれぞれの深度に適応したヨコエビ類とこれを捕食するカジカが多様な種の分岐を果たしたものと考えられる<ref name=N.Miyazaki />。このような中、一部のカジカは遊泳性を強めた生態を持つようになり、かえってバイカル湖生態系の頂点に当たるバイカルアザラシに捕食されやすくなったものもいる<ref name=N.Miyazaki />。 |

|||

バイカルアザラシも海生から淡水に順応したもので、その起源には2つの説がある。ひとつは1000-1200万年前に南西ヨーロッパから続くパラテチス海盆を辿って棲み付いたものがその後に陸封されて適応したもの。もうひとつは250-300万年前に地球が温暖化した影響から北極海が北緯61度程度まで海進したと考えられ、その時にアザラシの亜種が分布したという説である。<ref name=T.Kondo1>{{cite web|author=近藤智之|title=「海外での水質汚染」、出典:森野浩『バイカル湖』、1994年、東京大学出版会|url=http://www.t.soka.ac.jp/~yhitoh/microbiology07/pdf/G5-3.pdf|format=PDF|publisher=[[創価大学]]工学部大学院工学研究科|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref> |

|||

[[微生物]]([[原生生物]])の中にも固有種がおり、ぺリディウム、ギムノディニウム、アステリオネラ、タベラリアなどは水質を浄化させる<ref name=T.Kondo2>{{cite web|author=近藤智之|title=「海外での水質汚染」、出典:倉田亮『世界の湖と水環境』、2001年、成山堂書店|url=http://www.t.soka.ac.jp/~yhitoh/microbiology07/pdf/G5-3.pdf|format=PDF|publisher=創価大学工学部大学院工学研究科|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。[[バクテリア]]・[[プランクトン]]はバイカル湖の透明性に寄与している可能性が指摘されるが、そのメカニズム解明には至っていない<ref name=T.Kondo1 />。 |

|||

=== 周辺植生 === |

|||

バイカル湖の周辺は[[針葉樹]]の[[森林]]が広がる<ref name=K.Horiuchi />。湖底の[[花粉]]調査から、1万8千年前頃には[[ヤナギ属]]が繁殖し、続いて[[ハンノキ属]]、[[カバノキ属]]の卓越が見られた後、約1万年前頃から[[マツ属]]の針葉樹が広がるようになった事が分かる<ref name=K.Horiuchi />。[[花]]の種類も多く、ハマアザミ[[:en:Cirsium palustre|(en)]]の東限にも当たる<ref>C. Michael Hogan. 2009. [http://www.globaltwitcher.com/artspec_information.asp?thingid=48639 ''Marsh Thistle: Cirsium palustre'', GlobalTwitcher.com, ed. N. Strömberg]</ref>。 |

|||

=== 水質汚染 === |

|||

[[オームリ]]や、[[サケ科]]などの魚類、[[アザラシ科]]では唯一の淡水種である[[バイカルアザラシ]]など、多数の[[固有種]](生息する1500種の生物の80%が固有種)が生息する。特に、[[端脚類]]が[[適応放散]]で多数の種になっていることが知られる。ほとんどの種は海から孤立した際に取り残された[[海生生物]]が淡水に適応したものであると見られる。また、本格的な調査は[[1980年代]]後期に始まったばかりのため、未確認の固有種も少なくないとされる。 |

|||

近年では周辺にある[[製紙]]工場からの工業[[排水]]流入や、森林への[[殺虫剤]]散布の影響による水質汚染が顕著化しており、バイカル湖固有種の中には絶滅に瀕しているものもある。特に有機系塩素[[殺虫剤]]である[[PCB]]や[[DDT]]などを処分する際、バイカル湖に大量投棄されたという事もあった<ref name=T.Kondo1 />。1987年から翌年にかけ、バイカルアザラシの大量死が発生したが、これは水質低下による免疫力低下を起こしているところに[[犬]]由来の[[犬ジステンパー|ジステンパー]]に近い病気に感染し引き起こされたものと推察された<ref name=N.Miyazaki />。 |

|||

湖の汚染はやはり深刻な[[北海]]や[[バルト海]]に相当する。バイカル湖には流出河川がアンガラ川一本しか無く<ref name=Kanazawa />、その排水量は湖水の0.26%に過ぎない。そのため水の交換率が低い上に、近隣諸国から流入する川の汚染や低緯度地域から流れ込む[[大気]]がもたらす物質なども汚染の原因に挙げられ、一度水質が低下すると回復が難しい<ref name=N.Miyazaki />。さらに最近では[[腫瘍]]など形態異常を来たしたアザラシの報告などもある<ref name=N.Miyazaki />。 |

|||

近年では周辺にある[[製紙]]工場からの[[工業排水]]流入や、森林への[[殺虫剤]]散布の影響により水質汚染が顕著化しており、バイカル湖固有種の中には絶滅に瀕しているものもある。 |

|||

== 気候 == |

== 気候 == |

||

バイカル湖はユーラシア大陸中央部に位置するため、周辺は大陸気候を特徴とする<ref name=K.Horiuchi />。1月-5月には湖面が凍結し<ref name=consulateJPN>{{cite web|author=|title=イルクーツク|url=http://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/j/shinai/irk.htm |publisher=在ハバロフスク日本国総領事館|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、氷厚70-115cmに達する。冬季には、[[自動車]]で走行しオリホン島に渡るために氷の上に[[交通標識]]が立てられる<ref name=Kunugi />。 |

|||

1月~5月には湖面が凍結し、氷厚70~115cmに達するが、沿岸は周辺地域より10℃以上暖かい。 |

|||

気候は冬に最低-19℃まで下がり、夏には14℃まで上昇する<ref>{{cite journal |last=Fefelov |first=I. |coauthors=Tupitsyn, I. |year=2004年 |month=August |title=Waders of the Selenga delta, Lake Baikal, eastern Siberia |journal=Wader Study Group Bulletin |volume=104 |pages=66–78 |url=http://elibrary.unm.edu/sora/IWSGB/v104/p00066-p00078.pdf |format=[[Portable Document Format|PDF]] |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。また、バイカル湖周辺は日本や中国など東アジアに影響を与える持続性が高いブロッキング高気圧が発生する3箇所のひとつである<ref>{{cite web|author=王亜非|title=ユーラシアにおける雨季(梅雨季)のパーシステント高気圧の役割|url=http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/dspace/bitstream/2241/4958/1/A1093.pdf|format=PDF |publisher=[[筑波大学]]つくばリポジトリ |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。年間降水量は400mmであり、これは盛夏から秋にかけて降る雨が大部分を占める。積雪は必ずしも多くない<ref name=Murota />。 |

|||

== 経済 == |

== 経済 == |

||

[[ファイル:Omul Fish.jpg|thumb|[[燻製]]品として市場で取引される、バイカル湖固有種である[[サケ科]]の[[オームリ]]<ref name=Igaue />。]] |

|||

湖面では、オームリやチョウザメを対象とした漁業が盛ん。湖の周辺では、[[牧畜]]や[[農業]]を見られる。湖底には、[[メタンハイドレート]]も確認されている。 |

|||

[[File:Bajkal'sk paper.jpg|thumb|バイカルスク紙パルプ工場]] |

|||

=== 産業 === |

|||

沿岸ではオームリやチョウザメを対象とした[[漁業]]が古くから盛んであり、ソ連崩壊後も地域住民の栄養源また現金収入の手段となっている一方、乱獲の影響も懸念される<ref name=Igaue />。湖の周辺ではブリヤート人による[[ヤギ]]・[[ラクダ]]・[[牛]]・[[羊]]等の[[牧畜]]<ref name=animal/>や[[農業]]を見られる。 |

|||

工業では製紙業が発達している。特に豊かな森林資源を利用した[[パルプ]]製造は盛んで、[[バイカルスク]]は製紙[[コンビナート]]建設に伴い造られた町であり、加工処理される[[木材]]は年間5000tに達した<ref name=Tokushima />。1966年創業のバイカルクス紙パルプ工場 (Baykalsk Pulp and Paper Mill, BPPM)は湖畔に工場を構え、漂白用の[[塩素]]を含む排水をバイカル湖に排出し<ref>{{cite web|author=|title=ロシアのバイカル湖のBaikalsk紙パルプ工場からの漂白および無漂白排水の変異誘発性|url= http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200902145474119718|publisher=科学技術総合リンクセンター|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>、また硫黄化合物系の悪臭が問題視されていた<ref name=Tokushima>{{cite web|author=|title=還元性硫黄化合物測定方法|url=https://pharm119.ph.tokushima-u.ac.jp/?&rf=1377 |publisher=[[徳島大学]]薬学部・大学院 |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。10年以上の抗議活動の末、利益が出ないとして2008年10月に閉鎖された<ref>{{cite web|author=Tom Parfitt|title=Deripaska mill that polluted Lake Baikal closes |url= http://www.guardian.co.uk/environment/2008/nov/12/pollution-water-russia-deripaska|publisher=guardian.co.uk |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref><ref name=test>[http://www.sacredland.org Sacred Land Film Project, Lake Baikal]</ref>。しかし2010年1月4日に操業が再開され、同月13日には[[ウラジミール・プーチン]]がそれを合法化する法改正を行った。環境活動家や地域からは抗議が巻き起こったが、プーチンは「私自身の目で見て、そして科学者たちの確認も得た結果、バイカル湖の環境は良好で、汚染は全く無い」と声明を出した<ref>{{cite web|author=|title= Russians Debate Fate Of Lake: Jobs Or Environment? |url= http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=126609485|publisher=NPR |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

==観光== |

|||

バイカル湖は最近観光が特に盛んである。 |

|||

2006年にロシア政府は、湖から95km離れた地に世界初の国際ウラニウム濃縮センター建設を発表した。ここで濃縮された[[ウラン]]の90%はバイカル湖地域に格納される事になり、評論家の中には放射能などによる環境への悪影響が懸念されるとして、計画は再考すべしと主張する者もいる。<ref name=critic>{{cite web|author=|title= Saving the Sacred Sea: Russian nuclear plant threatens ancient lake|url= http://www.newint.org/columns/currents/2008/05/01/environment/ |publisher=New Internationalist magazine|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref> |

|||

===アクセス=== |

|||

バイカル湖はおもに3つの都市からアクセスできる。 |

|||

=== |

=== 観光 === |

||

[[File:Lake Baikal-Listwjanka.jpg|thumb|left|4月上旬のバイカル湖畔(リストビヤンカ)]] |

|||

[[イルクーツク]]はバイカル湖の南端から流れ出る[[アンガラ川]]に面している大きな都市で、バイカル湖への主要アクセス地点になる。[[シベリア鉄道]]([[ウラジオストク]]~イルクーツク~[[タイシェト]]~[[ノヴォシビルスク]]~[[モスクワ]])の主要駅であり、国際空港もあり、バイカル湖観光の中心になっている。 |

|||

バイカル湖は観光業も盛んである。リストビャンカを観光の足場に、遊覧船や冬でもホバークラフトで湖上を周遊できる。近郊には博物館タリツィがあり、古民家や少数民族の家屋など歴史的建築を見学できる。<ref name=consulateJPN /> |

|||

=== |

=== アクセス === |

||

バイカル湖はおもに3つの都市からアクセスできる。 |

|||

[[セヴェロバイカリスク]]はバイカル湖の北端に面する比較的新しい街で、[[バイカル・アムール鉄道]](タイシェト~[[コムソモリスク・ナ・アムーレ]]~[[ソビエツカヤ・ガバニ]])の駅があり、特にバイカル湖畔北東部の自然(温泉などもある)へのアクセスとして利用されている。近くのニジュニェアンガルスク([[:en:Nizhneangarsk|Nizhneangarsk]])に飛行場もある。 |

|||

;イルクーツク |

|||

:[[イルクーツク]]はバイカル湖の南端から流れ出る[[アンガラ川]]に面している大きな都市で、バイカル湖への主要アクセス地点になる。国際空港もあり、バイカル湖観光の中心になっている。湖まではイルクーツクからは[[自動車]]で約1時間。バスならば2時間<ref name=Hirayama />。[[シベリア鉄道]]ではイルクーツク駅から4時間ほどは湖畔を走る<ref name=Hirayama />。下車はブリヤート共和国首都のウランウデ駅<ref name=Hirayama />。他に水中翼船がアンガラ川経由で湖まで運航する<ref name=consulateJPN />。 |

|||

====ウラン・ウデ==== |

|||

;セヴェロバイカリスク |

|||

[[ウラン・ウデ]]はバイカル湖の南東湖畔から東へ100キロメートルほど離れているが、西のイルクーツクへ向かうシベリア鉄道または[[シベリア横断道路]]、および北のノーヴィ・ウオヤン([[:en:Novy Uoyan|Novy Uoyan]])へ向かう主要道路の途中で寄ることができる。 |

|||

:[[セヴェロバイカリスク]]はバイカル湖の北端に面する比較的新しい街で、[[バイカル・アムール鉄道]](タイシェト~[[コムソモリスク・ナ・アムーレ]]~[[ソビエツカヤ・ガバニ]])の駅があり、特にバイカル湖畔北東部の自然(温泉などもある)へのアクセスとして利用されている。近くのニジュニェアンガルスク([[:en:Nizhneangarsk|Nizhneangarsk]])に飛行場もある。 |

|||

;ウラン・ウデ |

|||

:[[ウラン・ウデ]]はバイカル湖の南東湖畔から東へ100キロメートルほど離れているが、西のイルクーツクへ向かうシベリア鉄道または[[シベリア横断道路]]、および北のノーヴィ・ウオヤン([[:en:Novy Uoyan|Novy Uoyan]])へ向かう主要道路の途中で寄ることができる。 |

|||

== 民謡 == |

== 民謡 == |

||

北アジアの代表的な湖であるバイカルは、いくつかの[[ロシア民謡]]に歌われてきた。そのうちの2曲はロシアだけでなく、日本などの近隣諸国でもよく知られている。民謡であるが、歌詞を書きとめ整理した意味での「作詞者」がいるので、歌詞は一部のみを以下に書き留めておく。 |

北アジアの代表的な湖であるバイカルは、いくつかの[[ロシア民謡]]に歌われてきた。そのうちの2曲はロシアだけでなく、日本などの近隣諸国でもよく知られている。民謡であるが、歌詞を書きとめ整理した意味での「作詞者」がいるので、歌詞は一部のみを以下に書き留めておく。 |

||

* 栄えある海、神聖なバイカル |

* 栄えある海、神聖なバイカル |

||

: 「栄えある海、神聖なバイカル」(({{Lang-ru|Славное Mope, Священный Байкал}} |

: 「栄えある海、神聖なバイカル」(({{Lang-ru|Славное Mope, Священный Байкал}})はバイカル湖の自然を朗々と歌ったもので、通常ダヴィドフ(D.P. Davydov)による次のような出だしの歌詞で歌われる。<ref> [http://scottish-heather.spaces.live.com/blog/cns!44907282E8335C06!656.entry 栄光の湖、聖なるバイカル] </ref><ref>[http://www.karaoke.ru/song/3422.htm The Glorious Sea, Sacred Baikal]</ref> |

||

:: {{Lang-ru|Славное море, священный Байкал, }} |

:: {{Lang-ru|Славное море, священный Байкал, }} |

||

:: 栄えある海、神聖なバイカル、 |

:: 栄えある海、神聖なバイカル、 |

||

:: {{Lang-ru|Славный корабль - омулёвая бочка.}} |

:: {{Lang-ru|Славный корабль - омулёвая бочка.}} |

||

:: 栄えある船は、[[オームリ|オームリ魚]]でいっぱいになった樽のようだ。. |

:: 栄えある船は、[[オームリ|オームリ魚]]でいっぱいになった樽のようだ。. |

||

* さすらい人 |

* さすらい人 |

||

: [[デカブリストの乱]](1852年)後に牢獄に入れられた人がシベリアへ逃れて、その気持ちを歌ったといわれ、バイカル湖近辺で自分の心理を静かに歌う想定である。 <ref> [http://www.karaoke.ru/song/692.htm さすらい人] (ロシア語) </ref> |

: [[デカブリストの乱]](1852年)後に牢獄に入れられた人がシベリアへ逃れて、その気持ちを歌ったといわれ、バイカル湖近辺で自分の心理を静かに歌う想定である。 <ref> [http://www.karaoke.ru/song/692.htm さすらい人] (ロシア語) </ref> |

||

| 106行目: | 143行目: | ||

:: {{Lang-ru|Бродяга, ...}} |

:: {{Lang-ru|Бродяга, ...}} |

||

:: さすらい人は、。。。 |

:: さすらい人は、。。。 |

||

: この民謡は[[ソ連]]時代の2番目のカラー映画「[[シベリア物語]]」で主題音楽として使われて有名になり、日本でも[[うたごえ運動]]の最中に[[歌声喫茶]]などでよく歌われ、訳詞は井上頼豊による「バイカル湖のほとり」という題で、次のような出だしのものがよく歌われる。<ref> [http://duarbo.air-nifty.com/songs/2007/09/post_274d.html バイカル湖のほとり] </ref> |

: この民謡は[[ソ連]]時代の2番目のカラー映画「[[シベリア物語]]」で主題音楽として使われて有名になり、日本でも[[うたごえ運動]]の最中に[[歌声喫茶]]などでよく歌われ、訳詞は井上頼豊による「バイカル湖のほとり」という題で、次のような出だしのものがよく歌われる。<ref> [http://duarbo.air-nifty.com/songs/2007/09/post_274d.html バイカル湖のほとり] </ref> |

||

:: ゆたかなるザバイカルの |

:: ゆたかなるザバイカルの |

||

:: はてしなき野山を、 |

:: はてしなき野山を、 |

||

これら2曲はいまでも、「ロシア民謡集」などのCDによく含まれている。 |

これら2曲はいまでも、「ロシア民謡集」などのCDによく含まれている。 |

||

== |

== 研究 == |

||

バイカル湖では数々の国際的研究や調査が行われている。特徴的な生態系の研究は1988年11月に当時の[[ソ連科学アカデミー]]が「バイカル湖国際生態学研究センター」 (BICER) を開設し、バイカル湖周辺を世界中の研究者に向けて門戸を開くとともに科学発展と環境および生態系保全への取り組みを始めた。これはロシア政府が引き継ぎ、日本や[[アメリカ]]など5カ国が参加した設立運営委員会の運営の下、バイカルアザラシの生態や予想外に進行していた環境汚染問題などに取り組んでいる。<ref name=N.Miyazaki /> |

|||

[[赤軍]]に追われ、[[シベリア]]に活動拠点を移すために130万人もの[[白系ロシア人]]が、東へと移動した際、猛烈な氷点下の冬将軍の中、25万人もの人々が、凍結した湖面を進行中に凍死し、春の雪解けとともに湖底に死骸が水没した。人類史上最悪の大量凍死の舞台となった湖である。 |

|||

1997年にバイカル湖底の堆積土から[[メタンハイドレート]]が発見された<ref name=Kitami /><ref>Kuzmin, M.I., et al., 1998. First find of gas hydrates in sediments of Lake Baikal. Doklady Adademii Nauk, 362: 541–543 (in Russian).</ref><ref>{{cite journal |author=M. Vanneste, M. De Batist, A. Golmshtok, A. Kremlev & W. Versteeg |year=2001 |title=Multi-frequency seismic study of gas hydrate-bearing sediments in Lake Baikal, Siberia |journal=[[Marine Gology (journal)|Marine Geology]] |volume=172 |issue=1 |pages=1–21 |doi=10.1016/S0025-3227(00)00117-1}}</ref><ref>{{cite journal |author=P. Van Rensbergen, M. De Batist, J. Klerkx, R. Hus, J. Poort, M. Vanneste, N. Granin, O. Khlystov & P. Krinitsky |year=2002 |title=Sublacustrine mud volcanoes and methane seeps caused by dissociation of gas hydrates in Lake Baikal |journal=[[Geology (journal)|Geology]] |volume=30 |issue=7 |pages=631–634 |doi=10.1130/0091-7613(2002)030<0631:SMVAMS>2.0.CO;2}}</ref>。これは淡水湖としては唯一である<ref name=Nohon />。その後の調査で、土中深さ数m程度の浅い部分に分布する「表層型」が多く見つかり、[[南海トラフ]]のような海底から250m以上深い場所にある「深層型」よりも採取が容易と期待される<ref name=Kitami />。 |

|||

バイカル湖の湖底掘削では、一方で過去数万年分のユーラシア大陸で起こった気候の変動を知る土壌[[サンプル]]を入手することができる<ref name=Kanazawa /><ref name=Nagoya />。これらは、ドリルで採取したコアをその層ごとに[[年代測定]]し<ref name=Kanazawa />、各層における高分子[[炭化水素]]類やバクテリア由来の炭素内に含有する[[同位体]]比などを分析して考察される<ref name=Nagoya />。 |

|||

透明度が高く不純物が少ない水を利用し、バイカル湖では[[ニュートリノ]]の観測も行われている<ref>{{cite web|author=箕浦幸司|title=バイカル湖を通してみる世界|url=http://www.dges.tohoku.ac.jp/igps/Brochure/3p.pdf|format=PDF |publisher=[[東北大学]]理学部地圏環境科学科・地圏進化学コース |language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。1993年に設置された<ref name=BLNT>{{cite web|url=http://baikalweb.jinr.ru/|title=Baikal Lake Neutrino Telescope|publisher=Baikalweb |date=January 6, 2005 |language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>水深500m以上の湖底に沈めた検出器を使い、主に湖表が凍結する冬季に観測が行われる<ref name=HirosakiTaka />。将来には、高エネルギーニュートリノを観測可能な、沿岸から3.6km離れた深さ1.1kmの地点に192個の光学モジュールを設置する「NT200」計画が予定されている<ref name=BLNT /><ref>{{cite web|author=岬暁夫|title=ポスター発表「Design Study for Super Baikal Detector with 1km<sup>3</sup>」|url=http://heapa.astro.isas.ac.jp/activity/2002/abst_021118.pdf |format=PDF |pages=22|year=2002年|publisher=高エネルギー宇宙物理連絡会|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

2008年、ロシア政府は地質学および生物学的調査のために深海探査船[[ミール (深海探査船)|ミール]]2機をバイカル湖の湖底まで潜水させた<ref name="Dive">{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7530230.stm |publisher=[[BBC News]] |title=Russians in landmark Baikal dive |date=2008-07-29|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。水面下1,592mにまで到達した調査は成功したが、元々目指していなかった事もあり淡水湖潜水の世界記録(アナトリー・サガレビッチ[[:en:Anatoly Sagalevich|(en)]]が1990年にバイカル湖で達成した1,637m)更新とはならなかった<ref Name="Dive"/><ref>{{cite news |title=Submarines to plumb deepest lake |publisher=[[チャンネル4]] |date=2008-07-19 |url=http://www.channel4.com/news/articles/science_technology/submarines+to+plumb+deepest+lake/2347382 |author=PA News|language=英語|accessdate=2010-11-05}}</ref>。 |

|||

== 世界遺産 == |

== 世界遺産 == |

||

| 121行目: | 163行目: | ||

{{世界遺産基準|7|8|9|10}} |

{{世界遺産基準|7|8|9|10}} |

||

{{commons|Озеро Байкал|バイカル湖}} |

{{commons|Озеро Байкал|バイカル湖}} |

||

[[ファイル:Circles in Thin Ice, Lake Baikal, Russia.jpg|right|thumb|270px|2009年4月に発見された、氷結した湖面上に現れた2つの[[ミステリー・サークル]]のうちのひとつ。[[国際宇宙ステーション]]が観測、撮影した。原因は比較的温かい水の湧き上がりと思われる。<ref>{{cite web|author=Betsy Mason、緒方亮 |title=バイカル湖に「氷のミステリーサークル」、宇宙から確認|url=http://wiredvision.jp/news/200905/2009052822.html |publisher=WIRED VISION|date=2009-05-28|language=日本語|accessdate=2010-11-05}}</ref>]] |

|||

== 脚注 == |

|||

{{ロシアの世界遺産}} |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

<div class= "references-small"> |

|||

<references group="注"/> |

|||

</div> |

|||

=== 脚注 === |

|||

{{reflist|2}} |

|||

=== 脚注2 === |

|||

本脚注は、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。 |

|||

{{Reflist|group="2-"}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

==脚注== |

|||

{{ |

{{sisterlinks}} |

||

*[http://bogard.isu.ru/cbd/redlist/redlistbaikal.htm Red Book Plants of the Lake Baikal Region] |

|||

*[http://bogard.isu.ru/plants/album/album.htm Plants of the Lake Baikal West Coast. Album and Identification Field Guide] |

|||

*[http://ecosystema2008.narod.ru/ Baikal Ecological Network Association - Ассоциация Байкальская экологическая сеть] |

|||

*[http://baikalclub.com Baikal Club International (magazine about lake baikal, maps, photos, videos and stories)] |

|||

{{ロシアの世界遺産}} |

|||

{{DEFAULTSORT:はいかるこ}} |

{{DEFAULTSORT:はいかるこ}} |

||

2010年11月6日 (土) 16:45時点における版

| バイカル湖 | |

|---|---|

シャーマン岩(オリホン島) | |

| 位置 | 北緯53度30分 東経108度12分 / 北緯53.5度 東経108.2度座標: 北緯53度30分 東経108度12分 / 北緯53.5度 東経108.2度 |

| 流入河川 | セレンガ川、チコイ川、ヒロク川、ウダ川、バルグジン川、上アンガラ川 |

| 流出河川 | アンガラ川 |

| 集水域面積 | 560,000 km2 (216,000 sq mi) |

| 流域国 | ロシア |

| 南北長 | 636 km (395 mi) |

| 最大幅 | 79 km (49 mi) |

| 面積 | 31,722 km2 (12,248 sq mi)[1] |

| 周囲長 | 2,100 km (1,300 mi) |

| 最大水深 | 1,642 m (5,387 ft)[1](注釈も参照) |

| 平均水深 | 744.4 m (2,442 ft)[1] |

| 貯水量 | 23,615.39 km3 (5,700 cu mi)[1] |

| 滞留時間 | 330年[2] |

| 水面の標高 | 455.5 m (1,494 ft) |

| 成因 | 構造湖 |

| 淡水・汽水 | 淡水 |

| 湖沼型 | 地溝湖 |

| 透明度 | 5~40 m |

| 凍結 | 1-5月 |

| 島 | 27 (オリホン島) |

| 沿岸自治体 | イルクーツク |

| |||

|---|---|---|---|

バイカル湖 | |||

| 英名 | Lake Baikal | ||

| 仏名 | Lac Baïkal | ||

| 面積 | 31,494km² | ||

| 登録区分 | 自然遺産 | ||

| 登録基準 | (7),(8),(9),(10) | ||

| 登録年 | 1996年 | ||

| 公式サイト | 世界遺産センター(英語) | ||

| 地図 | |||

| |||

| 使用方法・表示 | |||

バイカル湖(露: О́зеро Байка́л、オーズィェラ・バイカール、 「nature lake (自然の湖)」の意[3])は、ロシア南東部[4]のシベリア連邦管区のブリヤート共和国とイルクーツク州・チタ州に挟まれた三日月型の湖である[5][6]。「シベリアの真珠」[4][5][7]とも、ガラパゴス諸島と並ぶ「生物進化の博物館」[8]とも称される。

概要

南北680km×東西幅約40-50km(最大幅80km)[9]に及ぶ湖水面の面積は31,494 km²(琵琶湖のおよそ46倍)。カスピ海(塩湖)や現在急速に面積を縮小しているアラル海を除くとアジア最大である[10]。淡水湖で比較した場合、面積は世界最大のスペリオル湖には及ばないものの、最大水深が1,634 - 1,643m [注 1] と世界で最も深い[11]。湖面は標高456m[4]にある。なお、1956年初頭にアンガラ川に建設されたイルクーツク・ダム(en)の影響で水位は1.4m上昇した[12]。

貯水量23×104 km³も世界最大[13][14]であり、世界中の淡水の17[13]-20[15]%がここにあるとされる。水質も日本の摩周湖に代わり世界最高の透明度を誇る湖[16]となっており、1996年に世界遺産に登録された[17]。

湖のセレンガ川、バルグジン川、上アンガラ川など336本の河川が流入するが[14]、流出する河川は南西端に近いアンガラ川のみである。そのため、水量が常に豊富である。湖には最大のオリホン島(面積730km²、沖縄本島に匹敵[18])を始め22の島々がある。

湖内部にはアカデミシャンリッジ(湖嶺)があり、これとセレンガデルタによって大きく3つの地質構造に区分される。それぞれ「北湖盆」「中央湖」「南湖盆」であり、このうち中央湖が最も深いが、北・南湖盆も1km前後の水深を持つ。[19]

歴史

世界で最も古い[20] 古代湖でもある[4][13][14]。元々は海溝であったとされ、約3,000万年前に海から孤立、その後長い期間をかけて徐々に淡水化していった[13]。一般的な湖沼は流入し堆積する土砂などによって数万年もすれば埋まってしまい姿を消す。しかしバイカル湖は、インド亜大陸がユーラシア大陸に食い込み[21]、これを北東と南西を結ぶ線で引き裂くユーラシアプレートとアムールプレートの境界に当たる[22]地溝(バイカルリフト)の陥没部にあり[4]、現在でも年に幅2cm、深さ6mmずつ広がっている[13]ため、長大な時間を経ても湖であり続けている[5]。この沈降によって将来バイカル湖は再び北極海と繋がるという説もある[23][2- 1]。

人類は少なくとも2万年前頃にバイカル湖周辺に到達しており、湖の西にあるアフォントヴァ山遺跡からは人骨が発掘された[24]。ここで寒冷な気候に適応し北アジア人(北方モンゴロイド)的な特徴を獲得して5000[24]-3000年前頃にはここから南下し、中国東北部、朝鮮半島、黄河流域、江南地区そして一部は日本列島へ渡来したと考えられる。これらの考察は、日本人を軸に形態や遺伝子などを調査解析して得られた[25]。

湖の周辺には古くからブリヤート人が居住している[26][27]。彼らは出土した弓の形式などからスキタイとの関係が示唆されていた[28]が、11-12世紀頃にはモンゴル族の影響を強く受け[29]、次第にモンゴル化されていった。バイカル湖のシャーマン岩(オリホン島)の頂には釜と五徳があり、これらはチンギス・ハーンに縁付くものという逸話も残されている[30]。

17世紀中ごろ、帝政ロシアがバイカル湖周辺へ進出し[31]、1628-1658年頃に周辺を支配下に置いた[32]。最初にバイカル湖に到達したロシア人は1643年のクーバット・イワノフ (Kurbat Ivanov)と言われる[33]。

シベリア鉄道は1904年に完成した。しかしバイカル湖周辺は敷設が難しい箇所が多かったため、開通時には一部の軌道を氷の上に敷いて間に合わせていた[34]。

1991年にソ連が崩壊し、また1997年に世界遺産へ登録されてからは、諸外国からも訪問が容易となった。特殊な生物層や景勝、またブリヤートなど多様な諸文化に触れることができるため、観光客も増加した[23]。湖および周辺には天然ガスなど豊富な地下資源があり、またブリヤート共和国の経済成長などを目指す開発が志向されているが、これらが及ぼす環境負荷の懸念も高い[23]。

生態系

豊富な固有種

バイカル湖は寒冷で栄養素に乏しいにもかかわらず[35]、世界屈指の生物多様性を持つ場所である[36]。チョウザメ、オームリ(バイカル・オームリ[37])や、サケ科などの魚類、アザラシ科では唯一の淡水種であるバイカルアザラシなど約355属1334種が生息する[13]。うち1017種は固有種であり、全体の70%[13]、生物量では80-90%が相当する[38]。鳥類も、2種の固有種が存在する[39]。本格的な調査は1980年代後期に始まったばかりであり、未確認の固有種も少なくないと予想される。

淡水ヨコエビ類の端脚類が適応放散で多数の種になっていることが知られ、全1000種相当のうち259種が棲み、その中の98%が固有種に当たる[13]。カジカなど魚類は29種がおり、このうち27種が固有種である[13]。ほとんどの種は海から孤立した際に取り残された海生生物が淡水に適応したものであると見られ[13]、安定した気象条件や深部まで溶在酸素がある事、湖底の複雑な構造などが生存に寄与し、またそれぞれの深度に適応したヨコエビ類とこれを捕食するカジカが多様な種の分岐を果たしたものと考えられる[13]。このような中、一部のカジカは遊泳性を強めた生態を持つようになり、かえってバイカル湖生態系の頂点に当たるバイカルアザラシに捕食されやすくなったものもいる[13]。

バイカルアザラシも海生から淡水に順応したもので、その起源には2つの説がある。ひとつは1000-1200万年前に南西ヨーロッパから続くパラテチス海盆を辿って棲み付いたものがその後に陸封されて適応したもの。もうひとつは250-300万年前に地球が温暖化した影響から北極海が北緯61度程度まで海進したと考えられ、その時にアザラシの亜種が分布したという説である。[40]

微生物(原生生物)の中にも固有種がおり、ぺリディウム、ギムノディニウム、アステリオネラ、タベラリアなどは水質を浄化させる[41]。バクテリア・プランクトンはバイカル湖の透明性に寄与している可能性が指摘されるが、そのメカニズム解明には至っていない[40]。

周辺植生

バイカル湖の周辺は針葉樹の森林が広がる[4]。湖底の花粉調査から、1万8千年前頃にはヤナギ属が繁殖し、続いてハンノキ属、カバノキ属の卓越が見られた後、約1万年前頃からマツ属の針葉樹が広がるようになった事が分かる[4]。花の種類も多く、ハマアザミ(en)の東限にも当たる[42]。

水質汚染

近年では周辺にある製紙工場からの工業排水流入や、森林への殺虫剤散布の影響による水質汚染が顕著化しており、バイカル湖固有種の中には絶滅に瀕しているものもある。特に有機系塩素殺虫剤であるPCBやDDTなどを処分する際、バイカル湖に大量投棄されたという事もあった[40]。1987年から翌年にかけ、バイカルアザラシの大量死が発生したが、これは水質低下による免疫力低下を起こしているところに犬由来のジステンパーに近い病気に感染し引き起こされたものと推察された[13]。

湖の汚染はやはり深刻な北海やバルト海に相当する。バイカル湖には流出河川がアンガラ川一本しか無く[14]、その排水量は湖水の0.26%に過ぎない。そのため水の交換率が低い上に、近隣諸国から流入する川の汚染や低緯度地域から流れ込む大気がもたらす物質なども汚染の原因に挙げられ、一度水質が低下すると回復が難しい[13]。さらに最近では腫瘍など形態異常を来たしたアザラシの報告などもある[13]。

気候

バイカル湖はユーラシア大陸中央部に位置するため、周辺は大陸気候を特徴とする[4]。1月-5月には湖面が凍結し[43]、氷厚70-115cmに達する。冬季には、自動車で走行しオリホン島に渡るために氷の上に交通標識が立てられる[18]。

気候は冬に最低-19℃まで下がり、夏には14℃まで上昇する[44]。また、バイカル湖周辺は日本や中国など東アジアに影響を与える持続性が高いブロッキング高気圧が発生する3箇所のひとつである[45]。年間降水量は400mmであり、これは盛夏から秋にかけて降る雨が大部分を占める。積雪は必ずしも多くない[23]。

経済

産業

沿岸ではオームリやチョウザメを対象とした漁業が古くから盛んであり、ソ連崩壊後も地域住民の栄養源また現金収入の手段となっている一方、乱獲の影響も懸念される[37]。湖の周辺ではブリヤート人によるヤギ・ラクダ・牛・羊等の牧畜[27]や農業を見られる。

工業では製紙業が発達している。特に豊かな森林資源を利用したパルプ製造は盛んで、バイカルスクは製紙コンビナート建設に伴い造られた町であり、加工処理される木材は年間5000tに達した[46]。1966年創業のバイカルクス紙パルプ工場 (Baykalsk Pulp and Paper Mill, BPPM)は湖畔に工場を構え、漂白用の塩素を含む排水をバイカル湖に排出し[47]、また硫黄化合物系の悪臭が問題視されていた[46]。10年以上の抗議活動の末、利益が出ないとして2008年10月に閉鎖された[48][49]。しかし2010年1月4日に操業が再開され、同月13日にはウラジミール・プーチンがそれを合法化する法改正を行った。環境活動家や地域からは抗議が巻き起こったが、プーチンは「私自身の目で見て、そして科学者たちの確認も得た結果、バイカル湖の環境は良好で、汚染は全く無い」と声明を出した[50]。

2006年にロシア政府は、湖から95km離れた地に世界初の国際ウラニウム濃縮センター建設を発表した。ここで濃縮されたウランの90%はバイカル湖地域に格納される事になり、評論家の中には放射能などによる環境への悪影響が懸念されるとして、計画は再考すべしと主張する者もいる。[51]

観光

バイカル湖は観光業も盛んである。リストビャンカを観光の足場に、遊覧船や冬でもホバークラフトで湖上を周遊できる。近郊には博物館タリツィがあり、古民家や少数民族の家屋など歴史的建築を見学できる。[43]

アクセス

バイカル湖はおもに3つの都市からアクセスできる。

- イルクーツク

- イルクーツクはバイカル湖の南端から流れ出るアンガラ川に面している大きな都市で、バイカル湖への主要アクセス地点になる。国際空港もあり、バイカル湖観光の中心になっている。湖まではイルクーツクからは自動車で約1時間。バスならば2時間[6]。シベリア鉄道ではイルクーツク駅から4時間ほどは湖畔を走る[6]。下車はブリヤート共和国首都のウランウデ駅[6]。他に水中翼船がアンガラ川経由で湖まで運航する[43]。

- セヴェロバイカリスク

- セヴェロバイカリスクはバイカル湖の北端に面する比較的新しい街で、バイカル・アムール鉄道(タイシェト~コムソモリスク・ナ・アムーレ~ソビエツカヤ・ガバニ)の駅があり、特にバイカル湖畔北東部の自然(温泉などもある)へのアクセスとして利用されている。近くのニジュニェアンガルスク(Nizhneangarsk)に飛行場もある。

- ウラン・ウデ

- ウラン・ウデはバイカル湖の南東湖畔から東へ100キロメートルほど離れているが、西のイルクーツクへ向かうシベリア鉄道またはシベリア横断道路、および北のノーヴィ・ウオヤン(Novy Uoyan)へ向かう主要道路の途中で寄ることができる。

民謡

北アジアの代表的な湖であるバイカルは、いくつかのロシア民謡に歌われてきた。そのうちの2曲はロシアだけでなく、日本などの近隣諸国でもよく知られている。民謡であるが、歌詞を書きとめ整理した意味での「作詞者」がいるので、歌詞は一部のみを以下に書き留めておく。

- 栄えある海、神聖なバイカル

- 「栄えある海、神聖なバイカル」((ロシア語: Славное Mope, Священный Байкал)はバイカル湖の自然を朗々と歌ったもので、通常ダヴィドフ(D.P. Davydov)による次のような出だしの歌詞で歌われる。[52][53]

- さすらい人

- デカブリストの乱(1852年)後に牢獄に入れられた人がシベリアへ逃れて、その気持ちを歌ったといわれ、バイカル湖近辺で自分の心理を静かに歌う想定である。 [54]

- この民謡はソ連時代の2番目のカラー映画「シベリア物語」で主題音楽として使われて有名になり、日本でもうたごえ運動の最中に歌声喫茶などでよく歌われ、訳詞は井上頼豊による「バイカル湖のほとり」という題で、次のような出だしのものがよく歌われる。[55]

- ゆたかなるザバイカルの

- はてしなき野山を、

これら2曲はいまでも、「ロシア民謡集」などのCDによく含まれている。

研究

バイカル湖では数々の国際的研究や調査が行われている。特徴的な生態系の研究は1988年11月に当時のソ連科学アカデミーが「バイカル湖国際生態学研究センター」 (BICER) を開設し、バイカル湖周辺を世界中の研究者に向けて門戸を開くとともに科学発展と環境および生態系保全への取り組みを始めた。これはロシア政府が引き継ぎ、日本やアメリカなど5カ国が参加した設立運営委員会の運営の下、バイカルアザラシの生態や予想外に進行していた環境汚染問題などに取り組んでいる。[13]

1997年にバイカル湖底の堆積土からメタンハイドレートが発見された[9][56][57][58]。これは淡水湖としては唯一である[19]。その後の調査で、土中深さ数m程度の浅い部分に分布する「表層型」が多く見つかり、南海トラフのような海底から250m以上深い場所にある「深層型」よりも採取が容易と期待される[9]。

バイカル湖の湖底掘削では、一方で過去数万年分のユーラシア大陸で起こった気候の変動を知る土壌サンプルを入手することができる[14][36]。これらは、ドリルで採取したコアをその層ごとに年代測定し[14]、各層における高分子炭化水素類やバクテリア由来の炭素内に含有する同位体比などを分析して考察される[36]。

透明度が高く不純物が少ない水を利用し、バイカル湖ではニュートリノの観測も行われている[59]。1993年に設置された[60]水深500m以上の湖底に沈めた検出器を使い、主に湖表が凍結する冬季に観測が行われる[8]。将来には、高エネルギーニュートリノを観測可能な、沿岸から3.6km離れた深さ1.1kmの地点に192個の光学モジュールを設置する「NT200」計画が予定されている[60][61]。

2008年、ロシア政府は地質学および生物学的調査のために深海探査船ミール2機をバイカル湖の湖底まで潜水させた[62]。水面下1,592mにまで到達した調査は成功したが、元々目指していなかった事もあり淡水湖潜水の世界記録(アナトリー・サガレビッチ(en)が1990年にバイカル湖で達成した1,637m)更新とはならなかった[62][63]。

世界遺産

登録基準

この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された(以下の基準は世界遺産センター公表の登録基準からの翻訳、引用である)。

- (7) ひときわすぐれた自然美及び美的な重要性をもつ最高の自然現象または地域を含むもの。

- (8) 地球の歴史上の主要な段階を示す顕著な見本であるもの。これには生物の記録、地形の発達における重要な地学的進行過程、重要な地形的特性、自然地理的特性などが含まれる。

- (9) 陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動植物群集の進化と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの。

- (10) 生物多様性の本来的保全にとって、もっとも重要かつ意義深い自然生息地を含んでいるもの。これには科学上または保全上の観点から、すぐれて普遍的価値を持つ絶滅の恐れのある種の生息地などが含まれる。

脚注

注釈

脚注

- ^ a b c d “A new bathymetric map of Lake Baikal. MORPHOMETRIC DATA. INTAS Project 99-1669.Ghent University, Ghent, Belgium; Consolidated Research Group on Marine Geosciences (CRG-MG), University of Barcelona, Spain; Limnological Institute of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, Russian Federation; State Science Research Navigation-Hydrographic Institute of the Ministry of Defense, St.Petersburg, Russian Federation.” (英語). Ghent University, Ghent, Belgium. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “M.A. Grachev ON THE PRESENT STATE OF THE ECOLOGICAL SYSTEM OF LAKE BAIKAL” (英語). Lymnological Institute, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Altangerel Damdinsuren, English to Mongolian Dictionary (1998) Silverland: A Winter Journey Beyond the Urals, London, John Murray, page 173

- ^ a b c d e f g h 堀内一穂 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “シベリアの真珠、バイカル湖を地球環境の歴史”. 弘前大学大学院理工学部研究科. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c “世界遺産ライブラリー バイカル湖”. 日本放送協会. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c d 平山和充『魅惑の世界遺産』(第一版)秀和システム、2008、36-37頁。ISBN 978-4-7980-202606{{ISBN2}}のパラメータエラー: 無効なISBNです。。2010年11月5日閲覧。

- ^ Tom Esslemont (2007年9月7日). “"Pearl of Siberia" draws investors” (英語). BBC. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b 高橋信介. “バイカルに沈む夕日はすばらしかった”. 弘前大学理工学部電子情報システム工学科計算機工学講座. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c 片岡沙都紀、山下聡、南尚嗣、西尾伸也、安部透、横山幸也、兵頭正幸、Mikhail Grachev. “バイカル湖における表層型メンタンハイドレート賦存地盤の工学的特性” (PDF). 北見工業大学学術機関リポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “世界いろいろ雑学ランキング 世界の広い湖(国立天文台「理科年表」平成22年版より)”. 外務省. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “Deepest Lake in the World”. geology.com. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “Irkutsk Hydroelectric Power Station History” (英語). Irkutskenergo. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 宮崎信之. “バイカル湖国際共同研究のトピックス”. 東京大学附属海洋科学国際共同センター. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c d e f 町田典洋、河合崇欣、粕谷健二 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “バイカル湖・セレンガデルタ沖堆積物コアを用いた水文気候変動の解析” (PDF). 金沢大学学術情報リポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “Lake Baikal: the great blue eye of Siberia” (英語). CNN. 2006年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月5日閲覧。

- ^ Jung, J.; Hojnowski, C., Jenkins, H., Ortiz, A., Brinkley, C., Cadish, L., Evans, A., Kissinger, P., Ordal, L., Osipova, S., Smith, A., Vredeveld, B., Hodge, T., Kohler, S., Rodenhouse, N. and Moore, M. (2004). “Diel vertical migration of zooplankton in Lake Baikal and its relationship to body size”. In Smirnov, A.I.; Izmest'eva, L.R. (英語) (PDF). Ecosystems and Natural Resources of Mountain Regions. Proceedings of the first international symposium on Lake Baikal: The current state of the surface and underground hydrosphere in mountainous areas. "Nauka", Novosibirsk, Russia. pp. 131–140 2010年11月5日閲覧。

- ^ “Lake Baikal — World Heritage Site” (英語). World Heritage. 201-11-05閲覧。

- ^ a b 功刀正行『海の色が語る地球環境』(第一版)PHP研究所、2009、61-65頁。ISBN 978-4-569-77536-4。2010年11月5日閲覧。

- ^ a b 西尾伸也、杉山博一、安部透、三田地利之. “バイカル湖の湖底堆積土表層に存在するメタンハイドレートの力学的性質” (PDF). 日本大学生産工学部. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Dr. Deborah Hutchinson, Dr. Steve Colman (1993年). “Fact Sheet: Lake Baikal — A Touchstone for Global Change and Rift Studies” (英語). 金沢大学学術情報リポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 豊田和弘. “バイカル湖とその周辺の概要と平成7年8月エスカレーションの記録” (PDF). 北海道大学大学院環境科学院/地球環境科学研究院. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 河合崇欣 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “第3回バイカル巡検・サマースクール2005”. 名古屋大学21世紀COEプログラム. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c d 室田武. “バイカル地方と日本列島を比較するジオツアーの可能性” (PDF). 同志社大学蔵書検索DOORS. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b 馬場 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “北方モンゴロイドの拡散”. 九州大学総合研究博物館. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “更新世から縄文・弥生期にかけての日本人の変遷に関する総合的研究”. 国立科学博物館 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). 2010年11月5日閲覧。

- ^ Hammer, M.; Karafet, T. (1995年). “DNA & the peopling of Siberia” (英語). Smithsonian Institution. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b Hudgins, S. (2003) (英語) (PDF). The Other Side of Russia: A Slice of Life in Siberia and the Russian Far East. Texas A&M University Press 2010年11月5日閲覧。

- ^ 高濱秀 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “中央ユーラシアの複合弓” (PDF). 金沢大学学術情報リポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 加藤博文 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “第9回 モンゴル帝国の考古学” (PDF). 北海道大学大学院文学研究科. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 加藤博文 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “ロシアにおける考古学の形成(1)ミューラーとロシアで最初の『考古学調査手引書』” (PDF). 北海道大学学術成果コレクション. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 小山,真人 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “アムールプレート周縁変動帯における地殻活動”. 静岡大学教育学部総合科学教室. 2010年11月5日閲覧。

- ^ George V. Lantzeff and Richard A. Price, 'Eastward to Empire',1973

- ^ Raymond H. Fisher, The Voyage of Semon Dezhnev, The Haklyut Society, 1981, page 246

- ^ 太平洋戦争研究会『日露戦争がよくわかる本』PHP研究所、174-175頁。ISBN 4-569-66129-7。2010年11月5日閲覧。

- ^ “環境生態学・微生物生態学研究室”. 首都大学東京都市教養学部. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c 渡邉隆広、奈良岡浩、西村弥亜、中村俊夫、仙田量子、河合崇欣. “バイカル湖堆積物に含まれる脂質化合物の分子レベル安定炭素同位体組成” (PDF). 名古屋大学学術機関リポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b c 伊賀上菜穂/中央大学総合政策学部. “月刊みんぱく、バイカル湖のごちそう” (PDF). 国立民族学博物館. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Зоопланктон в экосистеме озера Байкал / О Байкале.ру — Байкал. Научно и популярно

- ^ Russia. 2007. 2010年11月5日閲覧。

{{cite encyclopedia}}:|work=は無視されます。 (説明) - ^ a b c 近藤智之. “「海外での水質汚染」、出典:森野浩『バイカル湖』、1994年、東京大学出版会” (PDF). 創価大学工学部大学院工学研究科. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 近藤智之. “「海外での水質汚染」、出典:倉田亮『世界の湖と水環境』、2001年、成山堂書店” (PDF). 創価大学工学部大学院工学研究科. 2010年11月5日閲覧。

- ^ C. Michael Hogan. 2009. Marsh Thistle: Cirsium palustre, GlobalTwitcher.com, ed. N. Strömberg

- ^ a b c “イルクーツク”. 在ハバロフスク日本国総領事館. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Fefelov, I.; Tupitsyn, I. (August 2004年). “Waders of the Selenga delta, Lake Baikal, eastern Siberia” (英語) (PDF). Wader Study Group Bulletin 104: 66–78 2010年11月5日閲覧。.

- ^ 王亜非. “ユーラシアにおける雨季(梅雨季)のパーシステント高気圧の役割” (PDF). 筑波大学つくばリポジトリ. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b “還元性硫黄化合物測定方法”. 徳島大学薬学部・大学院. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “ロシアのバイカル湖のBaikalsk紙パルプ工場からの漂白および無漂白排水の変異誘発性”. 科学技術総合リンクセンター. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Tom Parfitt. “Deripaska mill that polluted Lake Baikal closes” (英語). guardian.co.uk. 2010年11月5日閲覧。

- ^ Sacred Land Film Project, Lake Baikal

- ^ “Russians Debate Fate Of Lake: Jobs Or Environment?” (英語). NPR. 2010年11月5日閲覧。

- ^ “Saving the Sacred Sea: Russian nuclear plant threatens ancient lake” (英語). New Internationalist magazine. 2010年11月5日閲覧。

- ^ 栄光の湖、聖なるバイカル

- ^ The Glorious Sea, Sacred Baikal

- ^ さすらい人 (ロシア語)

- ^ バイカル湖のほとり

- ^ Kuzmin, M.I., et al., 1998. First find of gas hydrates in sediments of Lake Baikal. Doklady Adademii Nauk, 362: 541–543 (in Russian).

- ^ M. Vanneste, M. De Batist, A. Golmshtok, A. Kremlev & W. Versteeg (2001). “Multi-frequency seismic study of gas hydrate-bearing sediments in Lake Baikal, Siberia”. Marine Geology 172 (1): 1–21. doi:10.1016/S0025-3227(00)00117-1.

- ^ P. Van Rensbergen, M. De Batist, J. Klerkx, R. Hus, J. Poort, M. Vanneste, N. Granin, O. Khlystov & P. Krinitsky (2002). “Sublacustrine mud volcanoes and methane seeps caused by dissociation of gas hydrates in Lake Baikal”. Geology 30 (7): 631–634. doi:10.1130/0091-7613(2002)030<0631:SMVAMS>2.0.CO;2.

- ^ 箕浦幸司. “バイカル湖を通してみる世界” (PDF). 東北大学理学部地圏環境科学科・地圏進化学コース. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b “Baikal Lake Neutrino Telescope” (英語). Baikalweb (2005年1月6日). 2010年11月5日閲覧。

- ^ 岬暁夫 ( エラー: year に「年」の漢字は付けないでください。月や日まで含める場合や「年」の漢字を付ける必要のある場合は year を使用せず date に記入してください。). “ポスター発表「Design Study for Super Baikal Detector with 1km3」” (PDF). 高エネルギー宇宙物理連絡会. pp. 22. 2010年11月5日閲覧。

- ^ a b “Russians in landmark Baikal dive” (英語). BBC News. (2008年7月29日) 2010年11月5日閲覧。

- ^ PA News (2008年7月19日). “Submarines to plumb deepest lake” (英語). チャンネル4 2010年11月5日閲覧。

- ^ Betsy Mason、緒方亮 (2009年5月28日). “バイカル湖に「氷のミステリーサークル」、宇宙から確認”. WIRED VISION. 2010年11月5日閲覧。

脚注2

本脚注は、出典・脚注内で提示されている「出典」を示しています。

- ^ Fitzgerald.K.「Birth of an ocean」、『The Science 31』pp.6-7、1991年