小田急8000形電車

| 小田急8000形電車 | |

|---|---|

小田急8000形 8255×6 | |

| 基本情報 | |

| 運用者 | 小田急電鉄 |

| 製造所 | 日本車輌製造・川崎重工業・東急車輛製造 |

| 製造年 | 1982年 - 1987年 |

| 製造数 | 160両 |

| 運用開始 | 1983年3月22日 |

| 主要諸元 | |

| 編成 |

4両固定編成 6両固定編成 |

| 軌間 | 1,067 mm |

| 電気方式 |

直流1,500V (架空電車線方式) |

| 最高運転速度 | 100 km/h[1] |

| 設計最高速度 | 110 km/h[2] |

| 起動加速度 |

3.0 km/h/s(界)[3] 3.3 km/h/s(V)[4] |

| 減速度(常用) |

3.5 km/h/s(界)[3] 4.0 km/h/s(V)[4] |

| 減速度(非常) |

4.0 km/h/s(界)[3] 4.5 km/h/s(V)[4] |

| 車両定員 |

144名(先頭車)[5] 162名(中間車)[5] |

| 自重 | 本文参照(#編成表) |

| 全長 | 20,000 mm |

| 車体幅 | 2,900 mm |

| 全高 |

4,040 mm(空調装置)[3] 4,145 mm(集電装置)[3] |

| 車体高 | 3,665 mm(屋根上面) |

| 床面高さ | 1,150 mm |

| 車体 | 普通鋼 |

| 台車 |

住友金属工業製アルストムリンク式空気ばね台車 電動台車: FS516(界)[5] FS516A(V)[6] FS516B(V・全閉MM)[6] 付随台車: FS016[5] FS516T(サハ8050形)[6] |

| 主電動機 |

三菱電機製 界:直流複巻電動機 自己通風式 MB-3282-AC[3] V:かご形三相誘導電動機 開放内扇式 MB-5102-A[7] 全閉外扇式 MB-5123-A[8] |

| 主電動機出力 |

140kW × 4(界)[9] 190kW × 4(V)[2] |

| 駆動方式 | WN駆動方式[9] |

| 歯車比 |

85:16=5.31(界)[3] 97:16=6.06(V)[2] |

| 制御方式 |

界磁チョッパ制御 IGBT素子VVVFインバータ制御 (IPM・2レベル / 一部編成はハイブリッドSiC・3レベル) |

| 制御装置 |

三菱電機製 界: FCM-148-15MRH[9] V・開放MM: MAP-198-15V115A (2群)[6] MAP-194-15V116A (1群)[6] V・全閉MM: MAP-198-15V115B (2群)[6] MAP-194-15V116B (1群)[6] V・SiC適用: MAP-198-15V260 (2群)[6] |

| 制動装置 |

界:回生制動併用電磁直通制動 (HSC-R)[3] V:回生制動併用電気指令電気演算式電磁直通制動 (MBSA-R)[2] |

| 保安装置 | OM-ATS, D-ATS-P |

| 備考 |

界:界磁チョッパ制御車 V:VVVFインバータ制御車 |

小田急8000形電車(おだきゅう8000がたでんしゃ)は、1983年(昭和58年)に登場した小田急電鉄の通勤型電車である。

本項では個別の編成について、小田急での用法に倣って「新宿寄り先頭車両の車両番号×両数」[10]の表記とする(例:8051×4、8261×6)。また編成内の個別の車両について示す際、それが一意でない場合には、各車の記号番号並びに番台区分から「デハ8100番台」などのように表記する。

概要[編集]

輸送力増強と通勤車両の大型化のため[11]、各駅停車から急行にまで運用可能な汎用通勤車両として登場した[12]。9000形以来約11年ぶりのモデルチェンジが行われ[13]、1982年(昭和57年)から1987年(昭和62年)までの間に4両固定編成と6両固定編成が各16編成ずつ、合計160両が製造された[14]。2002年度から2013年度にかけて全編成に車体修理工事が実施されており、最初に施工された2編成(8251×6・8255×6)を除いてはVVVFインバータ制御への改造も併せて行われている。

登場の経緯[編集]

小田急で1969年から大型通勤車両として導入が継続されていた5000形 (初代)は、13年間の増備によって1982年までに合計180両が製造され、車両運用や保守の面からみて適正な車両数となった[15]。この間に進歩した鉄道車両の技術動向を踏まえ、次世代の車両を開発するという機運が生じ[15]、省エネルギー・保守の容易化・長寿命化を主眼とした車両が開発された[12]。

2600形は各駅停車用の車両として[16]、5000形は急行用の車両として製造された車両であった[16]が、新型通勤車両は千代田線直通を除く各駅停車・準急・急行のいずれの種別にも使用可能な仕様とすることとした[12]。また、高性能車の他形式[注 1]と相互に連結可能とした[15]上で、箱根登山電車への直通運転も可能な仕様とすることになった[17]。

このような条件を踏まえた開発・設計が行われ、登場したのが8000形である。

車両概説[編集]

本節では、登場当時の仕様を基本として、増備途上での変更点を個別に記述する。製造後の変更については後述する。

全長20 m、普通鋼製の4扉車で、1982年に6両編成が登場、1984年からは4両編成も製造された。編成中には制御車のクハ8050形と、中間電動車のデハ8000形の2形式が存在する。

車体[編集]

先頭車・中間車とも車体長19,500 mm・全長20,000 mmで、車体幅は2,900 mmの全金属製車体である。外板は厚さ3.2 mmの耐候性鋼板鋼を採用した[18]。腐食防止対策の観点から、屋根と雨樋には全面的に厚さ1 mmのステンレス板を採用し[18]、床板もステンレス製のキーストンプレートとした[18]ほか、側梁の溶接はそれまでのスポット溶接から突き当て全周溶接に変更した[13]。また、台枠については、それまでの小田急の車両では台車の心皿部分が凸形となった構造であった[18]が、8000形では平台枠に変更し[18]、台車ボルスタ部分と車体中心部を個別に製作した上で溶接する方式とした[18]。

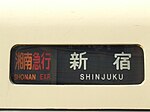

正面は大型曲面ガラスを用いたスケルトン構造とし、窓回りの柱を黒色とすることによって大きな1枚窓のような感覚を与えるものとする一方で、安全対策上から貫通扉を残し[17]、貫通路脇には手すりを設置した[19]。種別表示器・行先表示器と通過標識灯などは前面ガラス内に収められている。前照灯と尾灯については角型で、一体化したものを運転席・助士席の窓下に配置した。また乗務員室を拡大したため直後の戸袋窓は省略された[14]。

側面は4箇所の客用扉(側引戸)があり、いずれも1,300 mm幅、高さ1800 mmの両開き扉である。戸閉装置は従来車の床置き式から鴨居設置に変更し[12]、単気筒複動式のものとした[12]。側面窓は900 mm四方で、扉間は60mmの縦桟を挟んだ2連窓となっている。1段下降窓である点は従来車と同様だが、本系列では新たにアルミニウム製のユニット窓を採用した[3]。これは防錆対策を行っても腐食の進行がみられた[注 2][3]という9000形での経験が生かされたものである。ユニット窓は窓部分と水受けとが完全に一体化されており、水受け内の水が水抜きパイプで車体外部に排出されることで完全防水形を実現している[3]。あわせてガラスもサッシレスとすることで、走行中の窓枠接触音[注 3]の解消を図った[20]。ユニット窓の採用により、側面窓外周にはアルミの枠が付いた見付けとなっている。また先頭部を除く各戸袋には戸袋窓があり、同様にアルミの縁取りが設けられた。

妻面については5200形まで続いた広幅貫通路を取止め、800 mm幅の狭幅貫通路とし[21]、また保安度と空調効果の向上を目的に全ての妻面に貫通扉(妻引戸)を設置した[20]。扉は全て山側に開く[22]。扉の左右には固定窓が配されているる。

塗色は従来車に準じたもので、ケープアイボリーの車体にロイヤルブルーの腰帯が配されている。落成当初は正面貫通扉に青帯が回り込んでいないデザインであったが[23]、報道発表時点で貫通扉にも青帯が入ったものに改められている。なお8052×4・8257×6の2編成は特別塗装で製造された(#イベントカーを参照)。

内装[編集]

車内レイアウトは定員も含め5000形と同じである[14]。

室内の配色は寒色系でまとめられており、床面はライトグリーン、座席はダークブルーで[24]基本的には従来車と変わらないが、側壁にはライトグリーン系の色を使用した模様入りのアルミデコラが採用された[25]。

座席はすべてロングシートで、扉間は7人掛けで3000 mm幅(1人あたり約428.5 mm)、車端部には4人掛けで1640 mm幅(1人あたり410 mm)の座席が配置されている。このうち先頭車の車端部はシルバーシートとされた。

増備途上での変更点として、1986年度に登場した6次車からは冷風吹き出し口が変更されたほか、車端座席の妻部にモケットが張られた[24]。さらに1987年製のラスト4編成(8064×4 - 8066×4・8266×6)については、車内の配色が寒色系から暖色系に変更されている[24]。座席モケットはワインレッド[26]、化粧板はホワイトベージュ基調に、床もグレーに変更された[24]。この基本配色は、同年に登場する1000形に引き継がれることとなる[27]。

主要機器[編集]

主回路装置には界磁チョッパ制御方式、電力回生ブレーキを備えるものとし[18]、三菱電機製の装置が採用された。当時の技術としては電機子チョッパ制御の方が電力面で優れていたが、経済面を鑑みて採用は見送られている[18]。回生ブレーキについては小田急では既に2600形と9000形において採用しており、高速域からの電力回生制御についても技術の進歩があった[18]ことや、その後全線にわたり十分な回生負荷が見込まれるようになった[18]ことを踏まえての採用となっている。

主制御器は三菱電機製のFCM-148-15MRH形で、M2・M4に搭載する。GTO素子を採用し[28]回路の簡略化と同時に装置自体の小型化が図られている[20]。抵抗制御の段数は直列13段、並列10段であり、回生制動の段数は13段である。またモニタ装置を内蔵して動作情報を記録しており、故障時の解析や試験時の情報収集等に役立てられる[29][30]。主電動機は三菱電機製MB-3282-AC形、出力140kWの複巻整流子電動機が採用された[3]。界磁チョッパ用の複巻電動機では、直巻界磁と分巻界磁の2つを有する構造で[31]、分巻コイルが大きくなるため電動機自体の大型化が避けられない。これにより従来の丸型電動機では狭軌用の台車枠に収まらないため[32]、形状をスペースを有効に活用できる八角形とした[33]。駆動方式はWNドライブで[26]、歯数比は85:16=5.31とした[3]。

制動装置(ブレーキ装置)はHSC-R[注 4]、応荷重機構付電力回生制動併用の電磁直通ブレーキが採用された[20]。これは従来車に用いられるHSC-D[注 5]の電空切換連動部分[注 6]を置き換えたものである。回生ブレーキを有効に活用しつつ、所定通りのブレーキ力を保つには、空気ブレーキと回生ブレーキそれぞれのブレーキ力の総和が、運転士からのブレーキ指令と一致してなければならない。そのためこの装置では、アナログ演算によって空気ブレーキのブレーキ力を回生ブレーキのブレーキ力の分だけ抑制する機能が追加されている[注 7]。なお抑速回生制動が失効した際には自動的に抑速空気制動に切り替わり[34]、安定した制動力が得られる機能としている[34]。

台車は2200形から採用実績のあるアルストムリンク式空気ばね台車である[26]。住友金属工業製で形式は電動台車がFS516付随台車はFS016[5]。いずれも車輪径は860 mmで[25]、基礎ブレーキの踏面ブレーキは片押し式[27]、また常時加圧方式の踏面清掃装置が設けられた[25]。空気ばねには「低型スミライド」が採用されている[27]。

補助電源装置は東洋電機製造製のブラシレス電動発電機 (BL-MG) が採用され、6両編成では容量140kVAのTDK3347-AをM1・M3に搭載する[33]。各装置は3両分の負荷を担当し、一方が故障した場合にもう一方から電源を供給する自動受給電装置をM3に搭載している。

なお4次車からは東芝製の静止形インバータ (SIV) に変更された。4両編成は90kVAのBS-483-G[9]をTc1・M1に搭載、6両編成は140kVAのBS-483-J[9]で従来と同じM1・M3へ搭載となる。いずれも自動受給電装置を備える。

電動空気圧縮機 (CP) は初代5000形後期車から続くC-2000Lを各先頭車に搭載する。

集電装置は東洋電機製造製の菱形パンタグラフPT4212S-AMを採用し[3]、6両編成はM2・M3・M4、4両編成はM1・M2に各1基、いずれも小田原寄りに搭載する。付帯する機器としてヒューズ箱と避雷器が付近に配置されており、ヒューズ箱は6両編成のM3のみ2つとなっている(他は1つ)。6次車からは避雷器とヒューズ箱がそれぞれ変更された[24]。

冷房装置は10,500kcal/hの集約分散式で、1両あたり4台搭載するが[34]、2台をペアとして連続カバーにまとめられており、外観上は1両あたり2組となる[22]。装置は省電力型で、ロータリーコンプレッサーを使用している。

なお6次車からはCU-195Bに変更された[24]。補助送風装置はラインフローファンで長手方向の配置にしたため、従来車とは室内の天井の見附が大きく異なる[35]。

乗務員室[編集]

乗務員室は従来車より後方に100 mm拡張され[14]、部品は極力埋め込み式の取り付け方法とすることで室内空間を広くすることを図った[21]ほか、運転台の計器盤パネルは取り外し可能なユニット式とした[21]。また、ランプ類はLEDを使用し長寿命化を図った[36]。

沿革[編集]

イベントカー[編集]

1984年に増備された8052×4と8257×6は特別な塗装が施された「イベント電車」[37][38]として製造された。塗装は小田急の歴史を表現したもので[39]、白を地色にオレンジレッド・イエロー・マルーンの3色[注 8]を階段状に塗り分けたデザインである[39]。白は当時の通勤車の一般色、オレンジレッドはSE車以降の特急色、イエローは戦後間もない頃の特急色、マルーンは戦前の車両色をイメージしている[注 9][39]。

8052×4は4月17日から、8257×6は5月9日から営業運転を開始した。当初は「走るギャラリー」というヘッドマークを掲出していたが、後に愛称を一般公募[37]、7月1日に「ポケット号」と名付けられ[38]、ヘッドマークの文字も「小田急線『走るギャラリー』 ポケット号」に変更されている。

1986年10月から11月にかけて8054×4・8055×4・8253×6・8262×6の4編成に、車体側面中央部へ5色のカラーストライプが施された[27]。翌年に向ヶ丘遊園で開かれる「蘭・世界大博覧会」を記念したもので[27]、ストライプに加え、幕板部には博覧会のロゴマーク(シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたもの)が大書されている[41]。「オーキッド号」として運行された[41]。

博覧会終了後の1987年3月下旬にはロゴマークだけを消し[41]、「フラワートレイン」としての運行へ移行した[27]。

1987年には6編成とも運行を終了しており、「ポケット号」の8257×6は4月[41]、8052×4は8月[27]に標準色に塗り替えられた。「フラワートレイン」の4編成も同年6月にストライプが外されたが[27]、その後も「イベントカー」として側扉のガラスにステッカーが貼られていた[42]。

-

ポケット号(8257×6)

-

オーキッド号(8253×6)

-

フラワートレイン(8253×6)

その他の装飾等[編集]

- 登場からしばらくの間、8251×6は車内で「懐かしの小田急沿線写真展」を行い[43]、「小田急沿線懐かしの写真展号」というヘッドマーク(特殊運板)も掲出された[44]。

- 1983年8月には、小田急百貨店で「鉄道展」が行われるのに伴い、8255×6に「鉄道展」のヘッドマークを掲出して運行した[13]。

- 1997年3月から6月にかけて、向ヶ丘遊園でイベント「ウルトラマンワールド」が開催されることに合わせ[41]、4月から6月にかけて8054×4・8055×4・8253×6・8262×6の4編成に対して[41]、正面の前照灯下と車端部をのぞく側面戸袋窓上部に「ウルトラマンワールド・ブースカランド」のステッカーが貼付された[41]。

- 2002年11月には、小田急百貨店開店40周年記念として、8054×4・8055×4・8253×6・8262×6の4編成に対して小田急百貨店の包装紙と同様のデザインが車体側面に施された[45]。

- 2019年度には8255×6に江ノ島線開業90周年の記念ラッピングが施された[46]。

特別な運用[編集]

1987年1月、踏切事故により3000形SE車が1編成使用不能になった[47]。3100形NSE車と7000形LSE車が各1編成ずつ工場に入場していた時期だったため特急車が不足し、1月24日・25日の「さがみ」の一部列車を8000形で運行する事態になった[47]。この時は種別幕は「臨時」と表示し[47]、特急料金は不要だった[47][注 10]。この特急代走については、特に理由・期間と使用編成について異説が存在する。

廃車[編集]

2019年6月19日、8264×6に乗用車が衝突、脱線し[49]、同編成は翌年度頭の2020年4月1日付で廃車となった。また同年度には8255×6・8251×6が廃車となり、界磁チョッパ制御車が消滅した。その後、2022年10月の8056×4を皮切りに本格的な廃車が始まっている。

今後の予定[編集]

西武鉄道への譲渡が発表されている。「サステナ車両」として6両編成約40両が国分寺線に投入され、2024年度より運行を開始する予定[50]。西武鉄道での形式などについては発表されていない。

改造工事[編集]

小規模な変更[編集]

- 1987年から座席のセミバケット化が開始された[25]。色調は元の車内配色にあわせたものとなっている[46]。

- 1992年3月よりシルバーシートが増設され、各中間車の新宿寄りにも配置された。また2002年10月より優先席の名称に変更されている。

- 2002年度から2003年度にかけて全編成のパンタグラフがシングルアーム式に交換された[51]。一部は車体修理工事と同時に実施している。

- 2002年度:8051×4・8054×4・8055×4・8057×4・8058×4・8060×4・8061×4・8063×4 - 8066×4・8251×6・8252×6・8255×6・8257×6 - 8260×6・8263×6 - 8265×6

- 2003年度:8052×4・8053×4・8056×4・8059×4・8062×4・8253×6・8254×6・8256×6・8261×6・8262×6・8266×6

- いずれも番号順

- 2003年度以降、床下機器の塗色を黒色から灰色に変更。

- 2004年頃から2007年頃にかけてクハ8550・8050番台の電気連結器の撤去が行われた。

- 2005年5月より1号車(クハ8550番台)が女性専用車に設定された。

- 2007年度より、D-ATS-P装置の設置が行われた。一部は車体修理工事と同時に実施されており、これは2004年度より開始されている。なお保安装置のD-ATS-Pへの切替えは2012年から2015年にかけて行われた。

- 2009年頃、各中間車の優先席位置を新宿寄りから小田原寄り車端部に変更した。8054×4・8056×4・8064×4、8265×6の4編成は車体修理工事と同時に実施している[52]。

- 2014年6月、8058×4・8258×6のうちクハ8550・8050番台の前照灯がLED化された。

- 2021年、4両編成2本に対してクヤ31との連結に対応する改造が行われた。6月22日に8065×4、8月25日に8066×4に実施されている。

- 2022年3月より順次、各編成の3号車(サハ8450番台)を「子育て応援車」とし、窓に合計24枚[注 11]のステッカーを掲出した[53]。

- 2022年に8065×4・8265×6、8066×4・8266×6の4編成で室内灯のLED化が行われた。なおクハ8066のみは車体修理工事の際にLED化されており、再交換はされなかった。

車体修理[編集]

2002年度から2013年度にかけて、全編成に車体修理と機器更新が実施された[46]。6両編成の方が先に施工されており、こちらは2009年度で完了、4両編成は2007年度より施工が開始されている。5200形で行われた内容をより向上させ、2000形や3000形で採用された内容が取り入れられている[54]。室内のカラーリングは暖色系となった[54]。当初の施工内容を以下に示す。

- 劣化・腐食部分等の補修・修繕

- 機器類の更新等

- 主回路機器の更新。初期に施工された2編成は界磁チョッパ制御のまま装置更新を行った[54]。なお3編成目以降はIGBT素子によるVVVFインバータ制御へ変更されている。

- 電動空気圧縮機 (CP) を交流駆動スクロール式に、補助電源装置を静止形インバータ (SIV) にそれぞれ変更[56][54]。CPは複数の形式が存在するが、当初はRC1500が採用された[6]。SIVは東芝製で容量140 kVAの2レベルIGBTタイプ[46]、6両編成では形式はINV095-K0となる[6]。

- 種別・行先表示器をLEDに変更し、側面の表示器・表示窓は縦横比を変更(2000形以降で採用の横長タイプ[56])。LED表示器は施工時期により3色のものとフルカラーのものが存在する。

- 前面の通過標識灯を完全に撤去[56]、また尾灯・側灯をLED化[56]。このうち戸閉車側灯は3000形2次車より採用された小判型のものへ変更されている[56]。

- 滑走防止装置(ファインスキッド)設置[46]。先頭車を含む付随車[注 12][57]に設置された。

- 車内・接客設備等

- ドアチャイム・車内表示器の設置[56]。ドアチャイムは全ての側扉に設置、車内表示器はLEDスクロール式で千鳥に配置された。チャイムの音色は2000形以降と同一[56]。

- 側下降窓(ユニット)の取替。UVカットガラスを採用し、カーテンは廃止された[54][56]。また側窓ガラスは外側にも手掛が設置されたものとなっている[56]。

- 側引戸窓の支持方式変更(車内側の平滑化)。金属枠でガラスを抑え込む方式は変わらないが、車内側から抑えていたものが車外側から抑えるものへ変更された。

- つり革・荷棚の取替[56]。つり革は丸形から3000形2次車と同じ三角形のものに、荷棚は金網からパイプを使用したものにそれぞれ形状が変更されている[56]。

- 化粧板・床材の張替え[56]。化粧板は白系、床はベージュ系で中央部と外側、境目のフットラインで3色が使い分けられてている。床面の中央部とフットラインは柄入りで、両者の境目には菱形の模様が配されている[56]。

- 表記類の変更。最初は3000形に準じたものが用いられたが[56]、施工時期によりバリエーションが存在する。

- 座席のセミバケット化、7人掛け座席へのスタンションポール設置[54]。座席モケットは一般席は赤系、優先席は青系で両者とも同一の細かい模様が入る。また座席下の蹴込板が交換された[56]。

- 車椅子スペース(収納式座席付)の設置[54]。先頭車の右側面、乗務員室直後の3席分が割り当てられている。横の4人掛け座席との間には板状の袖仕切りが取り付けられた。

- 非常通報装置を警報式から対話式に変更[56]。乗務員との会話ができるもので、3000形と同タイプである[56]。

- 自動放送装置の設置[56]。

- 乗務員室等

- モニタ装置を設置[注 13]。表示器としてタッチパネル式の液晶画面が車掌台と背面に計2台設置され、ダイヤル式の指令器は撤去された[56]。なお主回路が変更されていない関係上、制御できる項目が限られている。

- 乗務員間の連絡用インターホンを変更。運転台左の送受話器が撤去され、付近の壁面に運転士用のマイクが設置された。車掌から運転士への連絡は後述の受報器を使用する[56]。

- 非常通報装置の受報器を設置。運転台コンソールの右手に配置されている[56]。

- 自動放送装置の制御器を設置(下り方先頭車助手席後部)[56]。

- 車掌操作器(放送用マイク)の位置・数を変更。中央の1台であったものが左右側面に各1台の配置となった。

- 車掌モニタ[注 14]を変更。1000形後期車以降と同じ形となった[注 15][56]。

-

先頭車の車椅子スペース

収納式座席を備える -

対話式に変更された非常通報器

-

新設されたLED式の車内表示器と交換されたつり革

-

側面の種別・行先表示器

LED化され、横長になった -

当初の側面表示器

仕様変更等[編集]

10年程かけて実施されていることから、施工時期による仕様の差異が多岐にわたる。これらの仕様変更を以下に示す。

- VVVFインバータ制御への変更

3番目に施工され、2004年3月に竣工した8254×6以降は機器面で3000形3次車と共通化が図られた[54]。制御方式・制動方式が変更され、6両編成は編成構成も変更されている。

6両編成の編成構成としては、従来4M2T(MT比2:1)であったところ、デハ8400番台を付随車化し3M3T(MT比1:1)とした。同車は新形式となるサハ8050形のサハ8450番台へと変更され[54]、パンタグラフや主電動機を撤去したほか、台車形式がFS516Tに変更されている[54]。クハと同様に滑走防止装置も設置[57]。

主回路機器はVVVF化により大きく変更されており、制御装置は三菱電機製の2レベルVVVFインバータ(ベクトル制御・純電気ブレーキ対応)で、IGBT素子を組み込んだIPM(インテリジェントパワーモジュール)が用いられている[57]。デハ8300番台には1C4M2群のMAP-198-15V-115A、デハ8500番台には同じく1群のMAP-198-15V-116Aを搭載する。主電動機も同じく三菱電機製、出力190 kWの三相かご形誘導電動機とし、形式はMB-5102-Aとなる[54]。歯数比は97:16=6.06[54]に変更、また主電動機の変更により床面の点検蓋が廃止された[46]。

ブレーキ装置は電気指令式ブレーキに変更され[58]、クハ8250番台にはブレーキ読み替え装置が設置された[注 16][54]。車掌用の非常ブレーキスイッチも引き紐式から電気スイッチ式に変更されている。

これらに伴い運転台は大きく変更され、左手操作式ワンハンドルマスコンを備えるデスクタイプとなった[59][54]。モニタ表示器も計器盤に収められ[58]、装置の機能も追加されたが、TIOSは搭載していない[42]。これに加え、正面の遮光板がカーテンに変更されている[58]。

このほか外観や客室などの変化として、スカートは海側の切欠きがなくなったほか、クハ8250番台(後の4両編成では8150番台)は二段電連に対応した開口の大きなものとされた。最初に施工された3編成では電気連結器の増設そのものは行われなかったが、後に実施されている。また運転士側のワイパーが黒色の電動式に変更、先頭車前面の表示器が連結時に消灯するように変更された。さらに設備面では優先席部の荷棚高さとつり革高さを低下させ、一般席部のつり革高さも僅かながら低下させた[57]。また先頭車への消火器設置、冷房装置の改良(室内ファン・冷風吹き出し口)[57]等がなされている。

以後も施工時期により以下のような改良が加えられている。

- 乗務員室の仕切窓を小形化、車掌台の高さを拡大し道具箱を収納(8256×6 (2004.08) より)。

- 電気連結器増設(8257×6 (2005.03) より)[42]。D-ATS-Pに対応するためで、クハ8250番台(後の4両編成では8150番台)において、既存の96芯電気連結器の下に36芯電気連結器が新設されている[24]。先に施工された3編成にも追って実施された[46]。

- 戸閉解除スイッチ設置、冷房吹き出し口の変更(8259×6 (2005.08) より)[60] 。

- マスコンハンドルの形状変更・優先席へのスタンションポール設置(8253×6 (2005.11) より)[60]。

- 種別・行先表示器のフルカラー化(8252×6 (2006.03) より)[42]。当初は明朝体の表示であったが、2012年11月から12月にかけてゴシック体に変更された。

- 空気圧縮機をマルチユニットタイプに変更(8266×6 (2007.03) より)[61]。6両編成はMBU1600T-1、4両編成はMBU1100T-1となる。

-

デスクタイプに変更された運転台

(写真はクハ8263) -

電気連結器が増設された前面

種別・行先表示器もフルカラーLEDに変更された -

フルカラーLEDに変更された側面の種別・行先表示器

- 4000形の仕様を取り入れ

2007年8月竣工の8260×6からは内装において、スタンションポールの形状変更と増強(7人掛け座席部を2本に)[42]、優先席エリアの色分け・明確化(淡黄色の内装と青色の床材に変更)[42]、出入口部の床面を凹凸のある黄色のものへ変更[62]、座席前に並ぶつり革のうち一部の高さを50 mm低くする[63] など、4000形の意匠を取り入れた仕様に変更された[64]。またD-ATS-Pが搭載、表示灯が設置された。このほかマスコンが変更されている。

- 4両編成への施工

2008年3月竣工の8051×4を皮切りに、2007年度から4両固定編成の更新も開始された[42]。基本的な施工内容は6両編成と変わらないが、以下のような違いがある。

- ブレーキ読み替え装置を省略[42]。2008年のダイヤ改正以降は分割・併合が大幅に減少し、連結する編成を電気指令式ブレーキ使用車両に限定することが可能となるためである[42][65]。

- SIVに5000形の廃車発生品を流用[42]。形式はINV095-H1であり6両編成と異なるが、基本的な仕様・外観は同一である。

以後も以下のような変更が行われている。

- 種別・行先表示器の表示書体を明朝体からゴシック体に変更(8051×4 (2008.03) より)[注 17]。

- つり革の増設(8057×4 (2008.11より) )。扉間の中央部枕木方向に3つ、1両あたり9つが増設された。

- 車椅子スペース部の収納座席を廃止、また中間車の優先席位置を変更(8054×4 (2009.02) より)[66]。なおクハ8050・8550番台の車椅子スペース部には車椅子用のスロープ板を収納している[46]。

- 走行中に側面表示器が消灯する機能を追加(8058×4 (2011.08) より)。後に既存車にも実施。

-

4000形の意匠を取り入れた室内

-

ゴシック体での表示に変更された種別・行先表示器

-

クハ8063のLED車内照明

- LED室内灯の採用

2011年3月竣工の8066×4では東芝ライテック製、同年8月竣工の8063×4では川重車両テクノ製のLED照明が、いずれもクハ8050番台のみ試験的に採用された[66]。

2012年8月竣工の8055×4以降で本格採用され、同編成は川重車両テクノ製、以後に施工された4編成は東芝ライテック製となっている[66]。

- ハイブリッドSiCモジュールの採用

2013年度、最後に更新された8061×4・8059×4の2編成では新たな制御装置が試験的に採用された。三菱電機製の3レベルVVVFインバータで、IPMに代わりハイブリッドSiCモジュールを用いた[67]いわゆる「ハイブリッドSiC」となっている。従来のモジュールと比較してスイッチング素子はSi-IGBTで変わらないが、還流ダイオードがSiC-SBDに変更さてれている点が新しい。なお主回路システム自体は従来車からVVVFインバータのみ変更したものとしており、主電動機等は従来車と変わらない[67]。大幅な小型軽量化(装置の筐体寸法・重量がともに約40%減少)[67]、約15%の消費電力削減(低損失であることや高温動作特性により、力行電力量の減少と回生ブレーキ力が向上[注 18])[67]が実現しており、この試験結果は2014年度よりリニューアルを開始している1000形に反映された[67]。なおこちらはスイッチング素子にもSiC-MOSFETを使用するいわゆる「フルSiC」とされた点が大きく異なる。

各編成の施工時期[編集]

| 編成 | 両数 | 竣工 | 仕様変更・備考 |

|---|---|---|---|

| 8251×6 | 6両編成 | 2003.02 | 6両編成への施工を開始。 |

| 8255×6 | 2003.03 | ||

| 8254×6 | 2004.03 | VVVF化、ブレーキ変更、運転台変更、スカート・ワイパー変更、つり革・荷棚高さ変更。 | |

| 8256×6 | 2004.08 | ||

| 8258×6 | 2004.11 | ||

| 8257×6 | 2005.03 | 電気連結器増設(クハ8250・8150番台)。※既存のVVVF車も追って実施。 | |

| 8259×6 | 2005.08 | 戸閉解除スイッチ設置。 | |

| 8253×6 | 2005.11 | マスコンハンドルの形状変更、優先席へのスタンションポール設置。 | |

| 8252×6 | 2006.03 | 種別・行先表示器のフルカラー化。 | |

| 8261×6 | 2006.08 | ||

| 8262×6 | 2006.11 | ||

| 8266×6 | 2007.03 | 空気圧縮機マルチユニット化。 | |

| 8260×6 | 2007.08 | スタンションポールの形状変更・増強、優先席部色分け、扉付近床面黄色化、一部つり革高さ低下、D-ATS-P搭載。 | |

| 8264×6 | 2007.11 | 主電動機全閉式化(MB-5123-A)、車体側面「OER」ロゴ撤去。 | |

| 8051×4 | 4両編成 | 2008.03 | 4両編成への施工を開始。種別・行先表示器の表示書体変更。※後に既存のフルカラーLED車にも実施。 |

| 8263×6 | 6両編成 | 2008.08 | |

| 8057×4 | 4両編成 | 2008.11 | |

| 8054×4 | 2009.02 | 収納座席廃止、優先席位置変更。 | |

| 8064×4 | 2009.07 | ||

| 8056×4 | 2009.10 | ||

| 8265×6 | 6両編成 | 2010.02 | 6両編成への施工が完了。 |

| 8052×4 | 4両編成 | 2010.08 | |

| 8053×4 | 2010.12 | ||

| 8066×4 | 2011.03 | クハ8066に東芝ライテック製のLED室内灯を試用。 | |

| 8058×4 | 2011.04 | ||

| 8063×4 | 2011.08 | クハ8063に川重車両テクノ製のLED室内灯を試用。 | |

| 8065×4 | 2011.12 | ||

| 8055×4 | 2012.08 | LED室内灯を本格採用。 | |

| 8062×4 | 2012.11 | ||

| 8060×4 | 2013.03 | ||

| 8061×4 | 2013.10 | VVVFにハイブリッドSiCモジュールを採用。 | |

| 8059×4 | 2014.02 | 全32編成への施工が完了。 |

編成表[編集]

6両編成・界磁チョッパ制御車[編集]

| [8][6] | |||||||

| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 形式 | クハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |

| 車種 | Tc2 | M4 | M3 | M2 | M1 | Tc1 | |

| 搭載機器 | CP | CON,PT | MG or SIV, PT |

CON,PT | MG or SIV | CP | |

| 自重 | 当初 | 32.0 t | 40.0 t | 39.5 t | 40.0 t | 39.5 t | 32.0 t |

| 更新 | 32.0 t | 40.0 t | 38.2 t | 40.0 t | 38.2 t | 32.0 t | |

| 定員 (座席) |

144 (50/47) |

162 (58) |

162 (58) |

162 (58) |

162 (58) |

144 (50/47) | |

| 車両番号 | 8551 | 8501 | 8401 | 8301 | 8201 | 8251 | |

| 8555 | 8505 | 8405 | 8305 | 8205 | 8255 | ||

車両番号はVVVF化されなかった編成のみ記載[注 19]

6両編成・VVVFインバータ制御車[編集]

| [8][6] | ← 小田原・藤沢・唐木田 新宿・片瀬江ノ島 →

| ||||||

| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 形式 | クハ8050 | デハ8000 | サハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |

| 車種 | Tc2 | M3 | T1 | M2 | M1 | Tc1 | |

| 搭載機器 | CP | CON,PT | SIV | CON,PT | SIV | CP | |

| 自重 | VF | 31.2 t | 39.8 t | 33.3 t | 40.3 t | 39.3 t | 31.7 t |

| 全閉 | 31.2 t | 40.0 t | 33.3 t | 40.5 t | 39.5 t | 31.7 t | |

| 定員 (座席) |

144 (47) |

162 (58) |

162 (58) |

162 (58) |

162 (58) |

144 (47) | |

| 車両番号 (旧車号) |

8552 : 8554 |

8502 : 8504 |

8452 (8402) : 8454 (8404) |

8302 : 8304 |

8202 : 8204 |

8252 : 8254 | |

| 8556 : 8566 |

8506 : 8516 |

8456 (8402) : 8466 (8416) |

8306 : 8316 |

8206 : 8216 |

8256 : 8266 | ||

4両編成[編集]

| [8][6] | ← 小田原・藤沢・唐木田 新宿 →

| ||||

| 号車 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 形式 | クハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |

| 車種 | Tc2 | M2 | M1 | Tc1 | |

| 搭載機器 | CP | CON,PT | SIV,PT | SIV,CP | |

| 自重 | 当初 | 32.0 t | 40.0 t | 39.5 t | 34.0 t |

| 全閉 | 31.3 t | 40.5 t | 39.2 t | 34.1 t | |

| SiC | 31.3 t | 39.9 t | 39.2 t | 34.1 t | |

| 定員 (座席) |

144 (50/47) |

162 (58) |

162 (58) |

144 (50/47) | |

| 車両番号 | 8151 : 8166 |

8101 : 8116 |

8001 : 8016 |

8051 : 8066 | |

- 凡例・注釈

- 当初:製造当初(界磁チョッパ制御)

- 更新:車体修理・界磁チョッパ制御車

- VF:車体修理・VVVFインバータ制御車

- 全閉:車体修理・VVVFインバータ制御車・全密閉式主電動機搭載

- SiC:車体修理・VVVFインバータ制御車・SiC適用・全密閉式主電動機搭載

座席定員は(当初/更新)の表記とする。

各編成の詳細[編集]

- 6両編成

| 編成 | 製造年/ 製造所 |

区分 [46] |

更新 [68] |

主回路 機器 |

電動空気 圧縮機 |

廃車 [69] |

その他・備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8251×6 | 1982 | 東急 | 1次車 | 2003.02 | 界磁 | RC1500 | 2021.03 | 銘板の製造年表記は昭和58年 |

| 8252×6 | 1983 | 川重 | 2006.03 | VVVF | ||||

| 8253×6 | 1983 | 川重 | 2005.11 | 元イベントカー(オーキッド号) | ||||

| 8254×6 | 1983 | 日車 | 2004.03 | 2023.10 | ||||

| 8255×6 | 1983 | 日車 | 2次車 | 2003.03 | 界磁 | 2020.10 | ||

| 8256×6 | 1983 | 川重 | 2004.08 | VVVF | 2023.11 | |||

| 8257×6 | 1984 | 日車 | 3次車 | 2005.03 | 元イベントカー(ポケット号) | |||

| 8258×6 | 1984 | 川重 | 2004.11 | クハ8558のみ前照灯LED | ||||

| 8259×6 | 1984 | 日車 | 4次車 | 2005.08 | 2022.11 | |||

| 8260×6 | 1984 | 東急 | 2007.08 | MBU1600 | ||||

| 8261×6 | 1985 | 東急 | 2006.08 | RC1500 | ||||

| 8262×6 | 1985 | 川重 | 2006.11 | 元イベントカー(オーキッド号) | ||||

| 8263×6 | 1985 | 川重 | 5次車 | 2008.08 | MBU1600 | |||

| 8264×6 | 1986 | 日車 | 6次車 | 2007.11 | VVVF (全閉) |

2020.04 | 踏切事故による事故廃車 | |

| 8265×6 | 1986 | 日車 | 2010.02 | 室内灯LED | ||||

| 8266×6 | 1987 | 東急 | 2007.03 | VVVF | 室内灯LED | |||

- 4両編成

| 編成 | 製造年/ 製造所 |

区分 [46] |

更新 [68] |

主回路 機器 |

廃車 [70] |

その他・備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8051×4 | 1984 | 東急 | 3次車 | 2008.03 | VVVF (全閉) |

||

| 8052×4 | 1984 | 東急 | 2010.08 | 2023.06 | 元イベントカー(ポケット号) | ||

| 8053×4 | 1984 | 東急 | 2010.12 | ||||

| 8054×4 | 1984 | 川重 | 4次車 | 2009.02 | 2023.02 | 元イベントカー(オーキッド号) | |

| 8055×4 | 1984 | 川重 | 2012.08 | 2022.12 | 室内灯LED・元イベントカー(オーキッド号) | ||

| 8056×4 | 1985 | 日車 | 2009.10 | 2022.10 | |||

| 8057×4 | 1985 | 日車 | 2008.11 | ||||

| 8058×4 | 1985 | 日車 | 5次車 | 2011.04 | クハ8058のみ前照灯LED | ||

| 8059×4 | 1986 | 東急 | 2014.02 | VVVF(SiC) | 室内灯LED | ||

| 8060×4 | 1986 | 川重 | 6次車 | 2013.03 | VVVF(全閉) | 2023.05 | 室内灯LED |

| 8061×4 | 1986 | 川重 | 2013.10 | VVVF(SiC) | 2023.12 | 室内灯LED | |

| 8062×4 | 1986 | 川重 | 2012.11 | VVVF (全閉) |

2023.01 | 室内灯LED | |

| 8063×4 | 1986 | 川重 | 2011.08 | クハ8063のみ室内灯LED | |||

| 8064×4 | 1987 | 東急 | 2009.07 | ||||

| 8065×4 | 1987 | 日車 | 7次車 | 2011.12 | クヤ31連結対応 室内灯LED | ||

| 8066×4 | 1987 | 日車 | 2011.03 | ||||

- 4両編成の電動空気圧縮機は全てMBU1100

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 8000形登場時点での小田急の高性能通勤車両は、2200形・2220形・2320形・2400形・2600形・5000形・5200形・9000形。

- ^ 下降窓の特性として、窓の隙間から雨水が車体内部に入り込む

- ^ 列車の振動や、すれ違い時の風圧を受けた際などに発生する音のこと。

- ^ 「ハイスピードコントロール (High Speed Control) ・回生制動 (Regenerative brake) 付」の略である。

- ^ 「ハイスピードコントロール (High Speed Control) ・ダイナミックブレーキ (Dynamic Break) 付」の略である。

- ^ 制動装置の電気制動・空気制動の切り替えを行う箇所

- ^ それぞれ空圧による比較減算を行う方式であるため、空気演算方式と呼ばれる。

- ^ マンセル値はそれぞれ■4.8Y 9.2/2.3、■7.7R 5.6/17.7、■3.7Y 8.4/14.6、■2.4YR 3.1/4.9である[40]。

- ^ 白とオレンジレッドに関してはイメージ元が現存していたが、僅かに異なる色が用いられている。

- ^ 1月24日は8252×6、1月25日は8265×6が運用された[48]。

- ^ 全ての側引戸で16枚、扉間の側窓で6枚、妻引戸で2枚。

- ^ 中間の付随車はVVVF車にのみ存在する

- ^ 機器の動作監視やサービス機器の制御を行う。

- ^ 車掌スイッチ付近の表示灯とブザーが一体になった箱

- ^ 従来よりある「戸閉」のほか「走行」「三扉」の表示が追加されている。

- ^ 4両編成では設置されていない。

- ^ 後に既存のフルカラーLED車にも実施。

- ^ 回生率が従来の場合は28.6%だが、この方式では37.5%まで向上している。

- ^ これらの編成はいずれも車体修理車(補助電源SIV)である。

出典[編集]

- ^ PHP研究所「小田急電鉄のひみつ」34頁。

- ^ a b c d 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 pp.310-311

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.42

- ^ a b c レールアンドテック出版「鉄道車両と技術」No.98 8000形更新車諸元表 18頁(6両編成VVVF更新車)ならびに日本鉄道車両機械技術協会「R&m」2008年12月号 主要諸元49頁(4両編成VVVF更新車)

- ^ a b c d e 『私鉄の車両2 小田急』 p.174

- ^ a b c d e f g h i j k l m 『鉄道ピクトリアル』通巻976号 小田急電鉄 現有車両主要諸元表

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.310

- ^ a b c d 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.311

- ^ a b c d e 『私鉄の車両2 小田急』 p.175

- ^ 『鉄道ダイヤ情報』通巻145号 p.15

- ^ 『小田急電鉄の車両』 p.72

- ^ a b c d e 『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.186

- ^ a b c 『私鉄の車両2 小田急』 p.32

- ^ a b c d 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.249

- ^ a b c 『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.228

- ^ a b 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.109

- ^ a b 『日本の私鉄5 小田急』 p.44

- ^ a b c d e f g h i j 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.41

- ^ 『私鉄の車両2 小田急』 p.144

- ^ a b c d 『私鉄の車両2 小田急』 p.33

- ^ a b c 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.43

- ^ a b とれいん 1983年3月号(通巻99号) 車輛の視点「小田急電鉄8000系新通勤車」 pp.10 - 15

- ^ 鉄道ピクトリアル 935号 p.185

- ^ a b c d e f g 「とれいん」 2011年6月号(通巻438号) MODELERS FILE 「小田急電鉄 8000形」 pp.14 - 23

- ^ a b c d 『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.229

- ^ a b c 『小田急電鉄の車両』 p.74

- ^ a b c d e f g h 『鉄道ピクトリアル』通巻546号 p.187

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.45

- ^ 交友社『鉄道ファン』1983年3月号新車ガイド「小田急8000形登場」pp.46 - 53。

- ^ 三菱電機『三菱電機技報』1983年1月号「小田急8000形車用モニタリング装置」 (PDF) 」p.107。

- ^ 『鉄道ジャーナル』通巻245号 p.98

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.44

- ^ a b 「車両技術」 162号 (1983-06) 「小田急電鉄8000形電車」 pp.40 - 57

- ^ a b c 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 p.46

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 pp.249-250

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻414号 pp.43-44

- ^ a b 『私鉄の車両2 小田急』 p.36

- ^ a b 『日本の私鉄5 小田急』 p.69

- ^ a b c 『日本の私鉄5 小田急』 p.68

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.191

- ^ a b c d e f g 『鉄道ピクトリアル』通巻679号 p.230

- ^ a b c d e f g h i j k l 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.251

- ^ 『日本の私鉄5 小田急』 p.45

- ^ 『小田急 車両と駅の60年』 p.71

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.253

- ^ a b c d e f g h i j 『鉄道ピクトリアル』通巻976号 小田急電鉄 現有車両プロフィール 8000系 pp.267 - 272

- ^ a b c d 『鉄道ピクトリアル』通巻478号 p.107

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻478号 p.107

- ^ “小田急線が乗用車と衝突、脱線 20日始発から運転再開:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2020年6月22日閲覧。

- ^ “西武鉄道と東急電鉄・小田急電鉄 「サステナ車両(※)」を授受 各社連携して、SDGsへの貢献を加速してまいります”. 西武鉄道 (2023年9月26日). 2023年10月2日閲覧。

- ^ 『鉄道ファン』2003年9月号 (通巻509号)・2004年9月号 (通巻521号) 付録「大手私鉄車両ファイル」

- ^ 『鉄道ファン』2009年9月号(通巻581号)、2010年9月号(通巻593号) 付録「大手私鉄車両ファイル」

- ^ ♪「小田急の子育て応援車」が走りはじめます!♪ - インターネットアーカイブ(FunFanおだきゅう)

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.250

- ^ 『鉄道ファン』通巻509号付録

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 『鉄道ファン』通巻505号

- ^ a b c d e 『鉄道車両と技術』通巻98号

- ^ a b c 『鉄道ファン』通巻519号

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 pp.250-251

- ^ a b 交通新聞社「鉄道ダイヤ情報」2007年6月号32頁。

- ^ 『鉄道ピクトリアル』通巻829号 p.252

- ^ 鉄道図書刊行会「鉄道ピクトリアル」2007年12月号「小田急電鉄の話題」101頁記事。

- ^ 三栄書房「鉄道のテクノロジー」Vol.12記事。

- ^ 『鉄道とテクノロジー』通巻12号 p.96

- ^ 日本鉄道車両機械技術協会「ROLLINGSTOCK&MACHINERY」2008年12月号 研究と開発「小田急電鉄 8000形(4両編成)更新工事の概要」。

- ^ a b c 交通新聞社「小田急電鉄の世界」記事。

- ^ a b c d e 日本鉄道車両機械技術協会「ROLLINGSTOCK&MACHINERY」2014年5月号「小田急電鉄8000形SiC適用主回路システムの導入」記事。

- ^ a b 『鉄道ピクトリアル』通巻976号 小田急電鉄 現有車両車歴表

- ^ 『鉄道ファン』2021年8月号(通巻724号)付録「大手私鉄車両ファイル」・『鉄道ファン』2023年8月号(通巻748号)付録「大手私鉄車両ファイル」

- ^ 『鉄道ファン』2023年8月号(通巻748号)付録「大手私鉄車両ファイル」

参考文献[編集]

書籍[編集]

- 生方良雄、諸河久『日本の私鉄5 小田急』保育社、1985年。ISBN 4586505303。

- 小山育男、諸河久『私鉄の車両2 小田急』保育社、1985年。ISBN 4586532025。

- 吉川文夫 編『小田急 車両と駅の60年』大正出版、1987年。0025-301310-4487。

- 生方良雄、諸河久『日本の私鉄1 小田急』保育社、1988年。ISBN 4586507683。

- 大幡哲海『小田急電鉄の車両』JTBパブリッシング、2002年。ISBN 4533044697。

雑誌記事[編集]

- 生方良雄「千代田線直通用 小田急9000形新造車両の概要」『鉄道ピクトリアル アーカイブスセレクション』第2号、電気車研究会、2002年12月、101-104頁。

- 大沢偉二「新車ガイド2 省エネタイプのニュー通勤車 小田急8000形登場」『鉄道ファン』第263号、交友社、1983年3月、46-53頁。

- 船山貢「小田急8000形」『鉄道ピクトリアル』第414号、電気車研究会、1983年3月、41-46頁。

- 辻村功「電気車の駆動システム(2)」『鉄道ジャーナル』第245号、鉄道ジャーナル社、1987年4月、98-101頁。

- 「TOPIC PHOTOS」『鉄道ピクトリアル』第478号、電気車研究会、1987年4月、104-111頁。

- 刈田草一「小田急電鉄 列車運転の変遷」『鉄道ピクトリアル』第546号、1991年7月、145-156頁。

- 酒井明「車両総説」『鉄道ピクトリアル』第546号、電気車研究会、1991年7月、22-27頁。

- 大幡哲海「私鉄車両めぐり145 小田急電鉄」『鉄道ピクトリアル』第546号、電気車研究会、1991年7月、175-197頁。

- 高嶋修一「小田急電鉄 車両カタログ」『鉄道ピクトリアル』第679号、電気車研究会、1999年12月、173-188頁。

- 大幡哲海「私鉄車両めぐり164 小田急電鉄」『鉄道ピクトリアル』第679号、電気車研究会、1999年12月、201-243頁。

- 「CAR INFO 『小田急8000形がリニューアル』」『鉄道ファン』第505号、交友社、2003年5月。

- 「付録 『大手私鉄の車両ファイル2003』」『鉄道ファン』第509号、交友社、2003年9月。

- 「CAR INFO 『小田急電鉄の話題』」『鉄道ファン』第519号、交友社、2004年7月。

- 小田急電鉄(株)運転車両部車両担当「小田急電鉄 8000形車両のインバータ化改造工事」『鉄道車両と技術』第98号、レールアンドテック出版、17-24頁。

- 編集部「小田急車両オールガイド2007 (通勤車両篇)」『鉄道ダイヤ情報』、交通新聞社、2007年6月、30-32頁。

- 鈴木政智・亀井 進「小田急電鉄 8000形(4両編成)更新工事の概要」『ROLLINGSTOCK&MACHINERY』、日本鉄道車両機械技術協会、2008年12月、49-52頁。

- 山岸庸次郎「5000形、9000形の記録」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、109-117頁。

- 中山嘉彦「小田急車両 -音と色-」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、189-191頁。

- 杉田弘志「小田急電鉄 列車運転の変遷とその興味」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、204-219頁。

- 岸上明彦「小田急電鉄現有車両プロフィール」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、241-295頁。

- 岸上明彦「小田急電鉄 車歴表」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、300-309頁。

- 岸上明彦「小田急電鉄 主要諸元表」『鉄道ピクトリアル』第829号、電気車研究会、2010年1月、310-318頁。

- 「小田急通勤型電車大図鑑」『鉄道のテクノロジー』第12号、三栄書房、2011年10月、80-99頁、ISBN 9784779613494。

- 「Railway Topics」『鉄道ジャーナル』第549号、鉄道ジャーナル社、2012年7月、146-151頁“小田急の鉄道事業設備投資計画”

- 日本鉄道車両機械技術協会「ROLLINGSTOCK&MACHINERY」2014年5月号「小田急電鉄8000形SiC適用主回路システムの導入」

- 橋本政明「小田急電鉄 現有車両プロフィール 2020」『鉄道ピクトリアル』第976号、電気車研究会、2020年8月、231-289頁。

- 岸上明彦「小田急電鉄 現有車両主要諸元表」『鉄道ピクトリアル』第976号、電気車研究会、2020年8月、290-305頁。

- 岸上明彦「小田急電鉄 現有車両車歴表」『鉄道ピクトリアル』第976号、電気車研究会、2020年8月、306-318頁。