リベラル・アーツ・カレッジ

リベラル・アーツ・カレッジ(英語: Liberal Arts College)は、リベラル・アーツ教育に焦点をあてた教育を学部課程で行なう4年制大学。

大学院を持たず学部生への教育のみを行うか、持っていても修士課程のみであることが多い。多くは私立[注釈 1] の全寮制で、1学年の生徒が300-700人と極めて少人数であるのが特徴。世界ではアメリカ合衆国に集中して存在する。本稿では主にアメリカ合衆国のリベラル・アーツ・カレッジについて述べる。

概要[編集]

アメリカ合衆国の大学は、大学院を持つ大規模な研究型大学(Research University)、リベラル・アーツ・カレッジ(Liberal Arts College)、公立で地域の学生が通う2年制のコミュニティ・カレッジ(Community College) に大別される。[1]

日本の大学と異なり、多くのアメリカの学部課程カリキュラムには「法学部」「医学部」「経営学部」(またはその専攻課程)がなく、それらの専門に進む生徒はまず4年制学部課程(Undergraduate School)で学ぶ必要がある。大学院には、法科大学院(Law School)、医科大学院(Medical School) 、経営大学院(Business School) といった専門職大学院と、学部課程で学んだ専門をさらに追究する学術系大学院に大別される。

リベラル・アーツ・カレッジ卒業生は、4年間で広くリベラル・アーツを学んだのちにこれら大学院に進学し更なる専門を学ぶ学生が多い。

歴史[編集]

語源[編集]

リベラル・アーツ・カレッジの歴史は、古代ギリシャ・ローマ文明にまでさかのぼる。その語源は古代ギリシャ語の「テクネー technē(技術/学芸)」と「エンキュクリオス・パイデイア enkyklios paideia(円環的教養)」である。

古代ギリシャ哲学では本質の、または真のロゴス(理知)はテクネーに備わっており、テクネーは最善性を目指す活動であるとされた。特にソクラテスとプラトンとアリストテレスは芸術、数学、天文学、法学、職人技、機械技術、金儲け術、政治技術などもテクネーとして論じていた。一例としてプラトンは『ゴルギアス』で、金儲け術は人間を自由にする、機械技術は国家全体を救い得る、などと記した。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』で、真に善良であったり思慮深かったりする人は優秀な戦争術専門家や技術者に等しい、と論じた。

古代ギリシアの自由人が習得しようとした多様な学芸、技芸、技術論(技術学・技術哲学)、芸術学の類は「エンキュクリオス・パイデイア(円環的教養)」と呼ばれており、それは古代ローマのキケロ、ウァロ、ウィトルウィウスたちへと受け継がれた。

ラテン語でテクネーは「アルス ars(技術/学芸)」や「アルテス artes(諸技術/諸学芸)」と訳され、エンキュクリオス・パイデイアは「アルテス・リベラレス artes liberalis(自由人の諸技術/自由人の諸学芸)」と訳された。

中世ヨーロッパではアルテス・リベラレス/リベラル・アーツは、自由な市民が市民活動に参加するための学問として定義された。[2] 一方で、機械技術は──つまりアルテス・メカニケー(artes mechanicae)/メカニカル・アーツ(mechanical arts)は──社会の自由でないメンバーや奴隷に適していると考えられるようになった。

三学(文法、弁証法、修辞法)と四科(算術、幾何学、音楽理論、天文学)が中世ヨーロッパの古典的リベラル・アーツの学問であり、労働者/奴隷ではない自由人を養成するための学問として確立されていった。

またリベラル・アーツ・カレッジで養われる「批判的思考(Critical Thinking)」「批判的読解(Critical Reading) 」はギリシャの哲学者ソクラテスが重んじたとされる弁証法(「ソクラテス法」あるいは「問答法」)をベースにしている[3]。

アメリカ合衆国におけるリベラル・アーツ・カレッジの変遷[編集]

アメリカ合衆国のリベラル・アーツ・カレッジの歴史は、合衆国の歴史と同じくらい古い。米国最古の高等教育機関は、まだイギリスの統治下で設立されたハーバード大学(1636年)であるが、設立当時はリベラルアーツ教育を行なう小規模な大学であった。[3]

植民地時代に設立された9つの大学「コロニアル・カレッジ」[注釈 2] は、いずれもキリスト教会の各宗派に所属する機関という形をとっていた。[1] ニュージャージー州の長老派(プロテスタントの一派。Presbyterianism)が設立したニュージャージー大学は後にプリンストン大学と改名された。当時の大学ではいずれも、労働者の上に立つ市民のリーダーと聖職者を育成するための高等教育機関として古典的なリベラル・アーツ教育が行なわれていたが、科学の発展や医学生や法科生育成など時代のニーズを反映しながら少しずつその形態を変えていく。次第にリベラル・アーツの学問に焦点を当てるだけでなくより幅広いカリキュラムが展開されるようになった。結果、コロニアル・カレッジ9つ(そのうち7つが東海岸アイビー・リーグ[注釈 3])は研究型大学となった。

アメリカ合衆国の独立(1776年)前後に相次いで設立された大学の中では、そのように研究型大学への発展を遂げたものと、小規模リベラル・アーツ・カレッジとして伝統を守ったものとに分かれた。後者では最創成期の大学として、ワシントン&リー・カレッジ(1749年)、カレッジ・オブ・チャールストン(1770年)、ディッキンソン・カレッジ(1773年)、ハミルトン・カレッジ(1793年)、ウィリアムズ・カレッジ(1793年)、ボウディン・カレッジ(1794年)などがある。また、19世紀中盤から後半にかけて相次いで創立した「セブン・シスターズ」と呼ばれる名門女子大学群や[注釈 4]、全米最初の女子大学であるセーラム・カレッジ(1772年)も、すべてリベラル・アーツ・カレッジである。いずれも合衆国独立時の13州(東海岸)に位置する。

教育[編集]

数学、物理学、生物学、化学、天文学などの自然科学、経済学、政治学、環境学などの社会科学、哲学、歴史学、宗教学、文学、言語学、演劇、芸術全般などの人文科学にわたる諸分野の中から様々な授業を履修し、通常、第2学年(Sophomore)の終わる時に専攻(メジャー)を選択する。

リベラル・アーツ・カレッジで身に付く力がCritical Thinking (批判的思考)やCritical Reading (批判的読解)と言われている。弁証法を使い学生間の議論を奨励したソクラテスのように、リベラル・アーツ・カレッジにおける教員の役割は、学生を創造的で活発な議論に導き深い相互理解を促すこととされる。またおもに人文科学系のクラス群において必須な長文エッセイライティングでは、論理的思考がなされていること、一次資料によって根拠が述べられ理論的な結論に導かれていることが必須である。クライテリア(評価基準)を満たさないエッセイには教員によって添削され、リライトを繰り返すといったことが学習の軸となる。大講義での受動的学習を主に行う大規模大学(とくに州立大学等)とはこの点において大きく教育スタイルが異なる。

研究型大学との違い[編集]

研究型大学(Research University) との大きな違いは、リベラル・アーツ・カレッジは大学院を持たないことである。私立の研究型大学や州立大学では、大学院での研究に最も重きが置かれ、学部学生に対する教育がやや軽視される傾向がある。大講堂でマイクを使ったマスプロ的な講義も多い。

大学院生のティーチング・アシスタント(TA)が正規教員の代わりに授業を行なうことも普通に行われる。TAをすることで学費の一部が免除される大学院生も多く、教員が研究に専念するためにも不可欠なシステムとされている。

それに対してリベラル・アーツ・カレッジでは、教授が直接、学部学生を指導をする。1クラスあたりの学生数は平均10-20人であり、学生対教授の人数比は7-10:1と大変低い。また教員のほとんどがキャンパス内か近隣に住むフルタイム教員である。

少人数制と環境[編集]

多くのリベラル・アーツ・カレッジは、総学生数が1500-2500人である。

参考までにハーバード大学の学部生数は約6,700人、コロンビア大学は約9,000人、州立のカリフォルニア大学バークレー校は約30,000人(いずれも学部生のみの数字)[4] である。

リベラル・アーツ・カレッジほぼ完全な全寮制である。大規模/大都市型研究型大学と異なり4年間キャンパス内に住む。教室や図書館にはバスや自転車ではなく徒歩で行けるカレッジも多い。またキャンパスは比較的小さな地方都市、もしくは大都市圏でも郊外にあることが多く[注釈 5]、勉強に集中できる環境ではあるが、一方で都会的な刺激には乏しいという面がある。

教員は生徒の履修からインターン、海外留学先、就職先まで細やかに指導する。教員と学生また学生同士の距離は非常に近く、その関係は生涯に渡って継続すると言われている。[5]

コンソーシアム[編集]

いくつかのリベラル・アーツ・カレッジのコンソーシアムがある。

- Five College Consortium (マサチューセッツ州西部)【アマースト・カレッジ、スミス・カレッジなどの5大学】

- Tri-College Consortium (ペンシルバニア州フィラデルフィア郊外)【スワースモア・カレッジ、ハヴァフォード・カレッジ、ブリンマー・カレッジの3大学】

- Claremont College Consortium(カリフォルニア州クレアモント)【ポモナ・カレッジ、クレアモント・マッケナ・カレッジ、ハーヴィー・マッド大学など5大学+2大学院】

これらのコンソーシアム内では、大学間で単位交換や、図書館、ジム、球技場、食堂など設備の共同利用が出来る。スポーツや芸術分野では、コンソーシアム全体として大きな団体を構成したりなどリベラル・アーツ・カレッジながら研究型大学と並ぶリソースを提供している。

ランキング[編集]

世界大学ランキング[編集]

リベラル・アーツ・カレッジがタイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)やQS世界大学ランキングなどの世界大学ランキングに通常載らない大きな理由の一つに、そもそも大学院における「研究」が行われない点があげられる。世界ランキングの順位を決める指標に「研究論文引用数」や「ピア・レビュー(研究者同士による相互評価)」の数が使われるからである。生徒への教育に専念し、教員や院生が大学の費用で研究を行うことのないリベラル・アーツ・カレッジは、それゆえTHEなどのランキングが発表されても話題にはほとんど上がらない。

しかし近年、THEはウォール・ストリート・ジャーナル と共同で指標を作り、アメリカのリベラル・アーツ・カレッジのランキングを発表している。最新の集計(2020年度)に使われた指標は以下の4つだった。[6]

- Resource:1人あたりの学生に費やせる資金、教員数など(30%)

- Engagement:教授の学生へのコミット度、学生自身の満足度など(20%)

- Outcomes:卒業率や卒業生のその後の収入など(40%)

- Environment:教員や生徒のダイバーシティなど(10%)

それにより以下の大学がランキングされた。

- アマースト【Amherst】大学(マサチューセッツ州)

- ウィリアムズ 【Williams】 大学 (マサチューセッツ州)

- ポモナ【Pomona】大学(カリフォルニア州)

- ウェルスリー【Wellesley】大学( マサチューセッツ州)(※女子大)

- スワースモア【Swarthmore】大学( ペンシルバニア州)

- クレアモント・マッケナ【Claremont Mckenna】大学( カリフォルニア州)

- カールトン【Carlton】大学(ミネソタ州)

ポモナ・カレッジ Crookshank Hall - ハヴァフォード【Haverford】大学(ペンシルバニア州)

- スミス 【Smith】大学( マサチューセッツ州)(※女子大)

(出典:Times Higher Education”Best liberal arts colleges in the United States 2020”)[7]

またアメリカの経済雑誌フォーブス(Forbes)は毎年リベラル・アーツ・カレッジのランキングを発表する。

- ポモナ【Pomona】大学 (カリフォルニア州)

- ウィリアムズ【Williams】大学 (マサチューセッツ州)

- ハービイ・マッド【Harvey Mudd】大学(カリフォルニア州)

- スワースモア【Swarthmore】大学( ペンシルバニア州)

- ボードウィン【Bowdoin】大学(メイン州)

- アマースト【Amherst】大学(マサチューセッツ州)

- クレアモント・マッケナ【Claremont McKenna】大学(カリフォルニア州)

- ミドルベリー【Middleburry】大学(バーモント州)

- ベイツ【Bates】大学(メイン州)

- ウェズリアン【Wesleyan】大学(コネチカット州)

(出典:Forbes “Top 15 Liberal Arts Colleges 2019: Claremont Colleges Vs Little Ivies”)[8]

合格難易度[編集]

- ポモナ 大学 (8%)

- クレアモント・マッケナ大学 (10%)

- スワースモア 大学 (11%)

- アマースト 大学 ( 13%)

- ボウディン 大学 (14%)

- ハーヴィー・マッド大学 (15%)

- ウィリアムズ 大学 (15%)

- コルビー【Colby】大学(メイン州) (16%)

- ウェズリアン大学 (16%)

- ミドルベリー 大学 (17%)

(括弧内は合格率を示す)

(出典:Niche 2020 Hardest Colleges to Get In[9] (リベラル・アーツ・カレッジを抜粋)

リトル・アイビー・スクール[編集]

アメリカ最北東に位置するニューイングランド地方のスポーツ・リーグ連盟「NESCAC(New England Small College Athletic Conference)」の11校を中心とした小規模大学をリトル・アイビーと呼ぶことがある[10]。日本の「東京六大学野球連盟」に似ているが、正式な登録はない。2016年時点では18校がリストされている(一部リベラル・アーツ・カレッジでないものも含まれる)。

リベラル・アーツ・カレッジの著名な出身者[編集]

- バラク・オバマ (第44代 アメリカ合衆国大統領) (オクシデンタル大学、3年次よりコロンビア大学)

- ヒラリー・クリントン(元上院議員・国務長官) (ウェルズリー大学)

- マデレーン・オルブライト(初の女性アメリカ合衆国国務長官) (ウェルズリー大学)

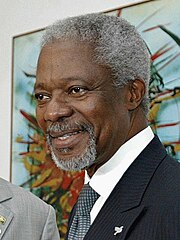

- コフィー・アナン(元国際連合事務総長) (マカレスター大学)

- フランクリン・ピアース(第14代アメリカ合衆国大統領)(ボーディン大学)

- ジェイムズ・ガーフィールド(第20代アメリカ合衆国大統領)(ウィリアムズ大学)

- カルビン・クーリッジ(第30代アメリカ合衆国大統領)(アマースト大学)

- ウイリアム・スミス・クラーク(北海道大学 初代教頭) (アマースト大学)

- ゴー・チョク・トン(シンガポール第2代首相) (ウィリアムズ大学 ※修士課程)

- ロバート・ゼーリック(世界銀行総裁、アメリカ合衆国副国務長官)(スワースモア大学)

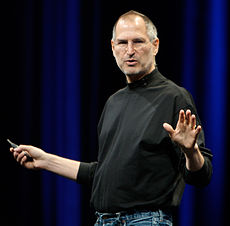

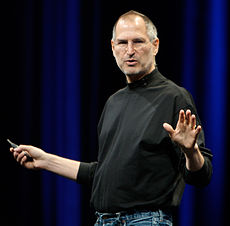

- スティーブ・ジョブズ(Apple 創業者) (リード大学・中退)

- ロバート・ノイス (インテル 創業者) (グリネル大学)

- ハーバート・ケレハー (サウスウエスト航空 創業者)(ウェズリアン大学)

- ジョージ・スタインブレナー(NYヤンキース オーナー)(ウィリアムズ大学)

- ジェニファー・ダウドナ (化学者、生物学者、ゲノム編集の第一人者)(ポモナ大学)

- ラズロ・ボック (グーグル人事担当上級副社長 Humu社 CEO)(ポモナ大学)

- マイケル・アリントン(TechCrunch 創業者)(クレアモント・マッケナ大学)

- ヘンリー・クラビス(金融運用会社 KKR 共同創業者)(クレアモント・マッケナ大学)

- ジョージ・ロバーツ( KKR 共同創業者)(クレアモント・マッケナ大学)

- ナンシー・ローマン(天文学者 NASA最初の女性幹部)(スワースモア大学)

- ダン・ブラウン(小説家「ダ・ヴィンチ・コード」)(アマースト大学)

スティーブ・ジョブス (Reed College) - チャールズ・E・メリル(メリルリンチ証券 創業者)(アマースト大学)

- スティーブ・ケース(アメリカ・オンライン共同創業者)(ウィリアムズ大学)

- ジョージ・ネルソン(NASA宇宙飛行士)(ハーヴィー・マッド大学)

- トム・プレストン・ワーナー(GitHub 共同開発・創業者) (ハーヴィー・マッド大学)

- ベン・アフレック(俳優)(オクシデンタル大学)

- ロビン・ウィリアムズ(俳優)(クレアモント・マッケナ大学)

- 新島襄(同志社大学創立者) (アマースト大学)

- 内村鑑三(キリスト教思想家、文学者) (アマースト大学)

- 津田梅子(津田塾大学創立者)(ブリンマー大学)

日本における事例[編集]

日本では、国際教養大学国際教養学部(秋田県)、神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部(千葉県)、東京大学教養学部(東京都)、国際基督教大学教養学部(東京都)、東京女子大学現代教養学部(東京都)、桜美林大学リベラルアーツ学群(東京都)等がリベラル・アーツ教育を謳い、教養学部や国際教養学部、グローバル教養学部や現代教養学部、総合科学部や国際総合科学部、リベラルアーツ学部(学群)といった名称の学部を有する大学がひとつの学部の中でリベラル・アーツ教育を実施している(主として大学1・2年生向けの全学的な教養教育(一般教育)も、広い意味におけるリベラル・アーツ教育の一部と見なしうる)。しかし、日本のリベラル・アーツ系の学部はアメリカのリベラル・アーツ・カレッジのような全寮制少人数教育を実施せず、専任教員1人あたりの学生数が少なくないのが実状である。上記のリベラルアーツ系の学部を卒業して取得できる学位は学士(教養)や学士(学術)等である。

近年日本で相次いで設置されているリベラルアーツ系の学部は、リベラル・アーツという専門分野(人文科学・社会科学・自然科学)を構成する専門科目を教育プログラムの中に含んでいても、アメリカの一般的なリベラル・アーツ・カレッジのように、人文科学・社会科学・自然科学についての専門分野を専攻(メジャー)・コースとして幅広くカバーしていないケースが多い。人文科学・社会科学(いわゆる文系)に加えて自然科学(いわゆる理系)の専攻・コースも擁するリベラル・アーツ系の学部を持つ日本の大学・学部は、東京大学教養学部、京都大学総合人間学部、広島大学総合科学部、九州大学共創学部、国際基督教大学教養学部や桜美林大学リベラルアーツ学群等に限られており、これらの大学・学部以外では文系(人文科学・社会科学)分野の専攻・コースのみを設置している大学・学部がよく見られる。また、日本ではアメリカのように学部段階でリベラル・アーツ教育を受けた後、大学院で法科大学院(Law School)、医科大学院(Medical School)、経営大学院(Business School)等の専門職大学院に進学するという学修モデルは主流とは言えず、法学・医学・経営学等の専門分野の学びは、学部初年次段階からそれぞれの専門学部(法学部・医学部・経営学部)で行う大学・学部が伝統的に多い。

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ ミネソタ大学モリス校やニューヨーク州立大学ジェネセオ校など、州立のリベラル・アーツ・カレッジも少数ながら存在する。

- ^ ハーバード大学(1636年)、ウィリアム・アンド・メアリー大学(1693年)、イェール大学(1701年)、ペンシルベニア大学(1740年)、プリンストン大学(1746年)、コロンビア大学(1754年)、ブラウン大学(1764年)、ラトガース大学(1766年)、およびダートマス大学(1769年)。

- ^ アイビー・リーグ8校のうち、コーネル大学は1865年創立であるため、コロニアル・カレッジには含まれない。

- ^ マウント・ホリヨーク・カレッジ(1837年)、ヴァッサー・カレッジ(1865年)、ウェルズリー・カレッジ(1875年)、スミス・カレッジ(1875年)、ラドクリフ・カレッジ(1879年)、ブリンマー・カレッジ(1885年)、バーナード・カレッジ(1889年)の7校。うち、ヴァッサー・カレッジはのちに共学化し、ラドクリフ・カレッジはハーバード大学と統合したが、残る5校は現在も女子大学のままである。

- ^ ミネソタ州セントポールのマカレスター大学や、コロラド州コロラドスプリングスのダウンタウンに近接するコロラドカレッジなど、大都市に置かれているリベラル・アーツ・カレッジも一部ある。

出典[編集]

- ^ a b ワールドアトラス

- ^ “What is Liberal Arts?”. Southern New Hampshire University. 2019年11月閲覧。

- ^ a b “History of a Liberal Arts Education”. Liberal Arts School Review. 2019年11月閲覧。

- ^ “by the numbers”. UC Berkeley. 2019年11月閲覧。

- ^ “10 Reasons to attend a liberal arts college”. 2019 Nov閲覧。

- ^ “「Methodology for Wall Street Journal Times Higher Education College Rankings 」2020”. Times Higher Education. 2019年9月閲覧。

- ^ “ベスト・リベラルアーツ・カレッジ”. タイムズ・ハイヤー・エデュケーション. 2019年11月閲覧。

- ^ “トップ・リベラルアーツ・カレッジ2019”. Forbes. 2019 Nov閲覧。

- ^ “最も入学の難しい米大学”. Niche. 2019年11月閲覧。

- ^ リトル・アイヴィー

外部リンク[編集]

- 成功するリベラルアーツ専攻(「Business Insider 」2012)https://www.businessinsider.com/successful-liberal-arts-majors-2012-12?IR=T

- リベラルアーツの「リベラル」が意味するもの(「ワシントンポスト」2015 ValerieStrauss執筆)https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/02/what-the-liberal-in-liberal-arts-actually-means/?noredirect=on