イランの芸術

ペルシアの芸術(ペルシアのげいじゅつ)とは、イラン文化圏(en:Greater Iran)における芸術をさし、この地域は現在のイラン・アフガニスタン・タジキスタン・アゼルバイジャン・ウズベキスタンとその周辺にまたがり、世界史上もっとも豊かな芸術遺産を残す地域のひとつである。そこでは建築・絵画・手織物・陶芸・書道・金属工芸・石彫などの分野で技芸の修養が続いている。なお『イラン』は、この文化圏の中心に現在位置する一国家とその主要民族の名称であるが、ペルシア帝国時代より現代まで伝わりこの地域に共通の基盤をもつ文化を叙述するさいには現在でもイランではなく『ペルシア』を冠する場合がある。

ペルシア芸術

ペルシア絨毯

イランの絨毯織の技能はこの伝承において人々が天賦の感覚を発揮した文化や習慣に根ざしている。織り手は無数の色彩をエレガントなパターンに織り上げる。イランの絨毯の図柄は、花が咲き乱れ数々の鳥や獣が遊ぶペルシア庭園(en:Persian garden)のようである。

染料の原料は野生の花が多く、その色はワインレッドやネイビーブルーにアクセントとなるアイボリーなど実に豊富である。織りあがると紅茶で洗い生地を柔軟にするが、この工程でペルシア絨毯特有の風合いが増す。絨毯の産地毎に模様のパターンやデザインはさまざまである。またガッベー(en:Gabbeh)やゲリーム(ペルシャ風キリムen:Gelim)のような絨毯は織り方やノット数にバリエーションがある。

これらの絨毯の織にみられる類稀な職人気質やシルク地に、玄奘三蔵、en:Jean-Baptiste Tavernier、en:Jean Chardinなどは深い関心を寄せてきた。

絵画と細密画

東洋学者のBasil Grayの評によれば、「イランはこれまで独自[sic]の美術を世界に提示してきたが、そのユニークさにこそ価値がある。」

イランのロレスターン州の洞穴には、動物と狩猟の様子を描いた壁画が残っている。ファールス州やシアルク(en:Sialk)にある洞穴の壁画は5,000年以上も昔のものである。

イランの絵画はカマールッディーン・ベーザード(en:Kamaleddin Behzad)らの画家が新しい技法を生み出したティムール朝の時代に頂点に達したとみられる。

ガージャール朝時代の絵画は、ヨーロッパ絵画の影響とレザー・アッバースィー(en:Reza Abbasi)が主導したサファヴィー朝時代の細密画(ミニアチュール)派の様式を盛り込んだものである。カマル・アルモルク(en:Kamal-ol-molk)のような宮廷画家は、ヨーロッパ絵画の影響をイラン絵画にさらに深く投射した。ガージャール朝時代には『Coffee House painting』が出現した。ここではシーア派興隆の叙事詩の断章をよく主題にした。

陶磁器

イラン各地に数多くみられる遺跡や歴史的遺物には、ほとんど必ずといってもよいほど卓越した品質の陶磁器がみられる。シアルクやジーロフト(en: Jiroft Kingdom)の遺跡からは壺だけでも山のように出土する。

ペルシア文学は陶芸家(kuzeh gar)という職業に特別な地位を与えてきた。

音楽

有史時代に入って以来、イランでは各種楽器の演奏を伴う独特の音楽が発達してきた。この楽器群には、洋の東西で現代人が使う楽器の原型がいくつもみられる。

音楽家がイラン史に初めて出現するのは、紀元前3千年紀のスーサとエラムである。ビシャープール(en:Bishapur) の古代遺跡などのレリーフ・彫刻・モザイクは、当時の音楽文化を生き生きと表現している。

ペルシアの伝統音楽(en:Persian traditional music) はガージャール朝のナーセロッディーン・シャーの時代から近現代音楽へと変貌した。シャーが開設を命じた『House of Crafts』に職人親方はみな集い、楽器をデザイン・制作した。

文学

イラン人の才能を端的に表現する材料としてペルシア文学ほど格好のものはなさそうである。散文にも好作品は多いが、本命は定型詩である。千年以上の長きにわたり栄華をみたペルシア文学はペルシア(イラン)本土ばかりではなく国外でも高い評価を受け手本とされてきた。トルコとインドの文学はこの影響下で発達した。

建築

イランの建築は過剰なほどの過去の伝統と遺産を踏襲している。歴史学者のen:Arthur Popeは「ペルシア建築の素晴しさは、その優れた技巧性にある。人を威圧するものではないが、威厳があり壮麗で印象深い」と評する。

この言葉を借りるまでもなく、古代ならペルセポリス、中世ならイスファハンのマスジデ・イマーム・ホメイニ(マスジデ・シャーをイスラム革命後に改名)など、この例には事欠かない。

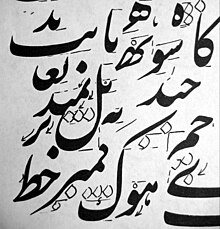

書道

en:Will Durantというアメリカの歴史家によれば「古代イラン語は36文字あり、粘土板ではなく羊皮紙にペンで記述した」という。かなりはやくから羊皮紙を使用し、また書が重んじられたらしい。陶芸作品や金属の壺、さらに歴史的建築物などには必ずといっていいほど書による装飾が施されている。

装飾写本、ことにクルアーンのほかシャー・ナーメ(王書)、ディーワーネ・ハーフェズ(ハーフェズ詩集en:Divan Hafez)、ゴレスターン(薔薇園en:Golestan)、ブスターン(果樹園en:Bustan)等の作品は、その繊細な書でもきわめて貴重なものと認識されている。それらは多量に流布し、世界中の博物館・美術館や個人コレクションに所蔵されている。ロシア・サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館、アメリカ・ワシントンDCのフリーア美術館などで実物を見ることができる。

書体の種類

タイル画

イランの代表的タイル画は、イスファハンのブルーモスク(マスジデ・イマーム・ホメイニ、旧マスジデ・シャー)で見ることができる。かつてはカーシャーン(Kashan, 『タイルの地』の意)とタブリーズがイランのモザイクやタイル産業の2大中心であった。

映画

イラン映画は過去25年間に300の国際賞を受賞して世界中で賞賛されている。監督ではカンヌ映画祭パルムドールを受賞したアッバス・キアロスタミをはじめ、近年の新星ではDena Darvish Derakhshanなどが知られる。

文様

長い間イラン美術は独特のパターン文様を発達させ、工芸品の装飾に応用してきた。これらのモチーフは以下のとおり。

金属工芸(Qalam-zani)

この節の加筆が望まれています。 |

要記事

ハータムカーリー

サファヴィー朝になると繊細で細心な造作のハータムカーリー(寄木張り象嵌細工)の制作がはじまり、宮廷で大変もてはやされて、この技芸が音楽や絵画とならんで王子たちの教養科目になった。その後18-19世紀には象嵌人気は下火となったが、パフラヴィー朝のレザー・シャーがてこ入れして工芸学校をテヘラン・イスファハン・シーラーズに開設した。

この工芸はパターン装飾(星形が多い)を施すもので、使われる材料は木(黒檀、チーク、ナツメ、オレンジ、ローズウッド)、真鍮(金色の部分)、ラクダの骨(白色の部分)などである。蒐集用の高級工芸品には金・銀・象牙が使われる。木を3角形断面の細棒に加工し、糊付けして加工した他の材料ともども緻密に直径70cmの円柱に組み上げて、6角形に内接した六芒星のモチーフが円柱の横断面に出来上がるという段取りである。このようにしてできた円柱を切断して短くし、2枚の木板の間に挟んで圧力を加えながら乾燥したのち、最後に各1mm厚のシート状になるよう切断する。太い金太郎飴の薄切りを想像してもらえばよいだろう。装飾するものの表面にこれを糊付けし、ラッカー塗装で仕上げる。このシートを加熱すると柔軟になり、装飾するものの外形に合わせて変形することができる。

このようにしていろいろな物を装飾するが、その一例は箱、チェス盤、骨組、喫煙用のパイプ、机、楽器である。寄木張りを細密画に使うこともある。

かつて中国より伝来した技術にペルシア流のノウハウを加味して、この工芸はもう700年以上も連綿と続き、今でもイスファハンやシーラーズに息づいている。

レリーフと彫刻

レリーフ彫刻の歴史は紀元前にさかのぼる。エラム語のレリーフは古代ペルシアでレリーフ制作の中心地であったペルセポリスでみることができる。

その他の手工芸

関連項目

外部リンク

- Iranian Artists and Persian Art Resource

- Iranian Contemporary and young blood Art Studio

- Latest News from Iranian Contemporary Art scene and Galleries

- Urban Art of Iran and shots from the Art in urban places of Tehran and other cities

- Pictures from the Third International Children Art's Festival in Tehran