「コロンビア川」の版間の差分

m Removing Link GA template (handled by wikidata) |

m →先住民族 |

||

| (他の1人の利用者による、間の9版が非表示) | |||

| 7行目: | 7行目: | ||

[[マンハッタン計画]]以来半世紀間操業した[[ハンフォード・サイト]]のプルトニウム生産炉による放射能汚染が深刻な問題となっている。 |

[[マンハッタン計画]]以来半世紀間操業した[[ハンフォード・サイト]]のプルトニウム生産炉による放射能汚染が深刻な問題となっている。 |

||

== 流路 == |

|||

コロンビア川の2,000キロメートルに及ぶ旅路は、ブリティッシュコロンビア州内の{{仮リンク|ロッキー山脈トレンチ|en|Rocky Mountain Trench}}南部から始まる。{{仮リンク|コロンビア湖|en|Columbia Lake}}([[標高]] 820 メートル)と周辺の{{仮リンク|コロンビア湿原|en|Columbia Wetlands}}が川の[[水源]]と成っている。トレンチは[[カナディアン・ロッキー]]と{{仮リンク|コロンビア山脈|en|Columbia Mountains}}の間にある、幅広くて深く長く延びた[[氷食谷]]であり、川の最上流部はこのトレンチを北西方向へ320キロメートルも流れていく。流域には{{仮リンク|ウィンダミア湖|en|Windermere Lake (British Columbia)}}や{{仮リンク|インヴァーミア|en|Invermere, British Columbia}}の町があり、この地域はブリティッシュコロンビア州内で{{仮リンク|コロンビア・バレー|en|Columbia Valley}}と呼ばれている。川は更に北西へ向かい、{{仮リンク|ゴールデン (ブリティッシュコロンビア州)|label=ゴールデン|en|Golden, British Columbia}}の横を通り、{{仮リンク|キンバスケット湖|en|Kinbasket Lake}}へ流れ込む。湖を出た川は{{仮リンク|セルカーク山脈|en|Selkirk Mountains}}の北端を回りこんで鋭く南に向きを変え、この地域で{{仮リンク|ビッグ・ベンド・カントリー|en|Big Bend Country}}と呼ばれている区域に入って、{{仮リンク|レベルストーク湖|en|Lake Revelstoke}}と{{仮リンク|アロー湖|en|Arrow Lakes}}を抜けていく。ここまでのレベルストークとビッグ・ベンド、コロンビア・バレーを合わせた地域を、州内では{{仮リンク|コロンビア・カントリー|en|Columbia Country}}と呼んでいる。アロー湖の下流で、コロンビア川は{{仮リンク|キャッスルガー|en|Castlegar, British Columbia}}の市街(ここで支流の[[クートネー川]]と[[合流]]する)と、{{仮リンク|トレール|en|Trail, British Columbia}}という、{{仮リンク|クートニー|en|Kootenays}}地域西部における2ヶ所の大きな都市部を抜けていく。[[カナダ=アメリカ合衆国国境|カナダ=米国国境]]の3キロメートル北で、{{仮リンク|ペンド・オレイル川|en|Pend Oreille River}}と合流する<ref name="atlas of canada"> |

|||

{{cite web |

|||

| title = The Atlas of Canada: Toporama – Topographic Maps |

|||

| publisher = {{仮リンク|天然資源省 (カナダ)|label=カナダ天然資源省|en|Natural Resources Canada}} |

|||

| year = 2006 |

|||

| accessdate = 2009-09-02 |

|||

| url =http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/topo/map?mapsize=428+380&scale=20000&mapxy=-1454989.00+375638.75 |

|||

}}</ref>。 |

|||

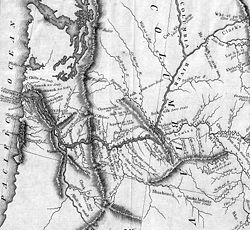

[[File:Columbia River route on satellite image.jpg|left|thumb|alt=カナダのブリティッシュコロンビア州コロンビア湖からアメリカ合衆国オレゴン州アストリアまで続く流路を赤線で描いた衛星画像。この地図は、川が、水源から河口に向けておおまかに南西へ流れているが、カナダのビッグ・ベンドで北西から南へ急激に向きを変えていること、[[ワシントン州]]の[[グランドクーリーダム]]で南から西へ、そして[[ワナッチー (ワシントン州)|ワナッチー]]近郊で西から南、最後に[[トリシティズ (ワシントン州)|トリシティズ都市圏]]で南から西へ流れを変えていることを示している。|コロンビア川の流路]] |

|||

{{仮リンク|ワシントン州東部|en|eastern Washington}}に入り、コロンビア川は{{仮リンク|スポケーン川|en|Spokane River}}の合流部で南から西へと向きを変える。川は{{仮リンク|コルビル・インディアン居留地|en|Colville Indian Reservation}}の南限と東限となっており、また、{{仮リンク|スポケーン・インディアン居留地|en|Spokane Indian Reservation}}の西限ともなっている<ref name="colvillehealth"> |

|||

{{cite web |

|||

| last = Kowalski |

|||

| first = Peter |

|||

| author2 = Kaplan, Brian|author3=Karus, Greg |

|||

| title = Health consultation |

|||

| url = http://www.atsdr.cdc.gov/hac/pha/colville/cct_p1.html |

|||

| work = Colville Federated Tribes |

|||

| publisher = [[アメリカ合衆国保健福祉省]] |

|||

| date = 2001-03-07 |

|||

| accessdate = 2007-11-08 |

|||

}}</ref>。 |

|||

{{仮リンク|オカノガン川|en|Okanogan River}}と合流した後で川は南に向きを変え、州の中央部で{{仮リンク|ワナッチー川|en|Wenatchee River}}との合流後、南東に向かう。このCの字を描く流路の区間も“ビッグ・ベンド”と呼ばれている。1万年から1万5千年前にかけて繰り返し発生した{{仮リンク|ミズーラ洪水|en|Missoula Floods}}により大量の水流が直接南へ流れ、{{仮リンク|グランドクーリー|en|Grand Coulee}}と呼ばれる古代の河床を形成した。洪水期がおわると、川は現在の流れとなり、グランドクーリーは乾燥していった。20世紀中葉に[[グランドクーリーダム]]が建設され、{{仮リンク|ルーズベルト湖|en|Franklin D. Roosevelt Lake}}が誕生した。また近くの{{仮リンク|クーリー (地形)|label=涸れ谷(クーリー)|en|Coulee}}に湖水が汲み出され、{{仮リンク|バンクス湖|en|Banks Lake}}という[[人造湖]]が造られた<ref name="basinproj"> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Columbia Basin Project |

|||

| publisher = [[アメリカ合衆国内務省]]{{仮リンク|水利再生利用局|en|Bureau of Reclamation}} |

|||

| year = 2009 |

|||

| accessdate = 2009-09-02 |

|||

| url = http://www.usbr.gov/projects/Project.jsp?proj_Name=Columbia%20Basin%20Project |

|||

}}</ref> |

|||

その後、川は{{仮リンク|渓谷円形劇場|en|The Gorge Amphitheatre}}(州北西部の著名なコンサート会場)の横を流れ、{{仮リンク|プリースト・ラピッズ・ダム|en|Priest Rapids Dam}}を通りぬけて、そして[[ハンフォード・サイト|ハンフォード核保留地]]に至る。保留地内全体は{{仮リンク|ハンフォード・リーチ|en|Hanford Reach}}といい、アメリカ国内で唯一完全にダムによる制御や河口の潮汐などの影響をうけること無く、川が全く自由に流れている区間である。[[トリシティズ (ワシントン州)|トリシティズ都市圏]]で[[スネーク川]]と{{仮リンク|ヤキマ川|en|Yakima River}}と合流した後、コロンビア川はワシントン=オレゴン州境となり、急な屈曲部を西へ流れていく。川は河口に到るまで497キロメートルにわたる州境を画定している<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Oregon's {{Sic|hide=y|Publicly|-}}Owned Waterways |

|||

| work = Public Ownership of Submerged and Submersible Land |

|||

| publisher = {{仮リンク|オレゴン州土地管理局|en|Oregon Department of State Lands}} |

|||

| accessdate = 2008-03-09 |

|||

| url = http://www.oregon.gov/DSL/NAV/navigwaterways.shtml |

|||

}}</ref>。 |

|||

[[File:ColumbiaGorge CapeHorn.jpg|thumb|upright|{{仮リンク|コロンビア川渓谷|en|Columbia River Gorge}}(2009年5月撮影)。{{仮リンク|ビーコン・ロック州立公園|label=ビーコン・ロック|en|Beacon Rock State Park}}のある東側を向いている。]][[オレゴン州]]の{{仮リンク|ザ・ダレス|en|The Dalles, Oregon}}近郊で、{{仮リンク|デシューツ川|en|Deschutes River (Oregon)}}と合流する。ザ・ダレスと[[ポートランド (オレゴン州)|ポートランド]]の間で、コロンビア川は[[カスケード山脈]]を横断し、雄大な{{仮リンク|コロンビア川渓谷|en|Columbia River Gorge}}を形作る。[[クラマス川]]を例外として、カスケード山脈を横断する河川は他に無く、山脈内やその直近に水源を有するか、山脈に平行に流れている。例えば、{{仮リンク|ピット川|en|Pit River}}は、水源と上流部がカスケード山脈内を流れているが、対照的にコロンビア川は、水源のあるロッキー山脈から数千キロを通り抜けてきている。渓谷はその強く安定した風と風景美、そして重要な輸送ルートの役割で知られている<ref>{{cite web |

|||

| title = Columbia River Gorge National Scenic Area |

|||

| archiveurl = https://web.archive.org/web/20071209080927/http://www.fs.fed.us/r6/columbia/ |

|||

| url = http://www.fs.fed.us/r6/columbia/ |

|||

| publisher = [[アメリカ合衆国農務省]]{{仮リンク|アメリカ合衆国林野局|label=林野局|en|United States Forest Service}} |

|||

| archivedate = 2007-12-09 |

|||

| accessdate=2007-12-09 |

|||

}}</ref>。 |

|||

西へ流れてきた川は、ポートランドと[[バンクーバー (ワシントン州)|バンクーバー]]近郊で[[ウィラメット川]]と合流するところで急に向きを北北西へ変える。ここで川の流れは比較的緩やかとなり、川底の堆積が進みやがては[[三角州]]を形成するようになる。[[ロングビュー (ワシントン州)|ロングビュー]]近郊で[[カウリッツ川]]と合流した後、川は再び西へと流れていく。やがてコロンビア川はオレゴン州[[アストリア (オレゴン州)|アストリア]]の西で、位置と形状を常に変え続け河口域の航行を世界でも有数の危険なものとしている{{仮リンク|コロンビア砂州|en|Columbia Bar}}を越えて太平洋に注ぎこむ<ref>{{cite news |

|||

| title = Columbia pilot pay attracts port's eye |

|||

| first = Ben |

|||

| last = Jacklet |

|||

| url = http://www.portlandtribune.com/news/story.php?story_id=26722 |

|||

| work = {{仮リンク|ポートランド・トリビューン|en|Portland Tribune}} |

|||

| date = 2004-10-19 |

|||

| accessdate = 2007-06-14}}</ref>。河口周辺の危険性と多くの難破船の存在が、この水域に「船の墓場」という悪名を与えている。<ref>{{cite journal |

|||

|last=Gibbs |

|||

|first=Rafe |

|||

|title=Guarding the Graveyard of Ships |

|||

|url=http://books.google.com/?id=oN0DAAAAMBAJ&pg=PA128&dq=1954+Popular+Mechanics+January#v=onepage&q=1954%20Popular%20Mechanics%20January&f=true |

|||

|journal= Popular Mechanics |

|||

|date= 1954年5月 |

|||

|pages=128–32 |

|||

|accessdate=2012-03-01 |

|||

}}</ref>。 |

|||

コロンビア川の流域面積は670,000平方キロメートルに達する<ref name="USGSrivers"/>。この流域は、[[アイダホ州]]のほぼ全域、ブリティッシュコロンビア州、オレゴン州、ワシントン州の広い範囲、[[モンタナ州]]では大陸分水界の西側全体、そして[[ワイオミング州]]と[[ユタ州]]、[[ネバダ州]]の一部にまで及び、その総面積はフランス1国に匹敵する。流路のうち1,200キロメートルが、また流域のうち85パーセントがアメリカ国内にある<ref name="ccrh-hist"> |

|||

{{cite web |

|||

|last = Lang |

|||

| first = Bill |

|||

|url=http://www.ccrh.org/river/history.htm |

|||

| title = Columbia River |

|||

| publisher = コロンビア川歴史センター |

|||

| year = 2008 |

|||

| accessdate = 2008-04-02 |

|||

}}</ref>。 |

|||

川の全長は全米で12番目、流域も6番目の広さとなる<ref name="USGSrivers"/>。カナダ国内では、流路延長は801キロメートルで国内23位<ref>この値はカナダ天然資源省の“Atlas of Canada”にあった[http://web.archive.org/web/20070404150649/http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/learningresources/facts/rivers.html 河川リスト]から導き出されている。</ref>、流域面積は 103,000 平方キロメートルで13位となる<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Frequently Asked Questions About Canada |

|||

| work = The Atlas of Canada |

|||

| publisher = |

|||

| year = 2008 |

|||

| accessdate = 2008-09-07 |

|||

| url = http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/learningresources/facts/faq.html#rivers}}</ref>。 |

|||

「コロンビア」という名称は、ブリティッシュコロンビア州のように、様々な地形や水域に対して流用されている。 |

|||

===流量=== |

|||

コロンビア川の河口における平均流量は毎秒約7,500立方メートルもあり<ref name="USGSrivers"> |

|||

{{cite web |

|||

| first = J.C. |

|||

| last = Kammerer |

|||

| url = http://pubs.usgs.gov/of/1987/ofr87-242/ |

|||

| title = Largest Rivers in the United States |

|||

| publisher = アメリカ地質調査所 |

|||

| date=May 1990 |

|||

| accessdate = 2008-04-01 |

|||

}}</ref>、北アメリカ大陸から太平洋に流入する河川の中では最大で<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Legend and Legacy: Fifty Years of Defense Production at the Hanford Site |

|||

| first = Michele |

|||

| last = Gerber |

|||

| year = 1992 |

|||

| url = http://www.washington.edu/uwired/outreach/cspn/Website/Classroom%20Materials/Curriculum%20Packets/Cold%20War%20&%20Red%20Scare/Documents/51.html |

|||

| publisher = University of Washington Center for the Study of the Pacific Northwest |

|||

| accessdate = 2008-01-26}}</ref>、アメリカ国内でも4番目に当たる<ref name="USGSrivers"/>。アメリカ合衆国=カナダ国境における平均流量は、毎秒2,800立方メートルで、その地点での流域面積は 103,000平方キロメートルあり<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Discover Canada Through National Maps and Facts: Rivers |

|||

| work = The Atlas of Canada |

|||

| publisher = カナダ天然資源省 |

|||

| year = 2008 |

|||

| accessdate = 2008-09-07 |

|||

| url = http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/learningresources/facts/rivers.html#basins |

|||

}}</ref>、全域の15パーセントに相当する。コロンビア川で過去に計測された最大流量は、ダムが建設される以前の1894年6月にザ・ダレスで記録された毎秒35,000立方メートルである<ref name="Dalles"> |

|||

{{cite web |

|||

|url=http://waterdata.usgs.gov/nwis/uv?14105700 |

|||

| title = USGS Real-Time Water Data for USGS 14105700 Columbia River at the Dalles, OR |

|||

| publisher = アメリカ地質調査所 |

|||

|accessdate=2008-08-06 |

|||

}}</ref>。ザ・ダレスで記録された最小流量は、1968年4月16日の毎秒340立方メートルで、45キロメートル上流に建設された{{仮リンク|ジョン・デイ・ダム|en|John Day Dam}}の貯水が開始された時だった<ref name="Dalles"/>。ザ・ダレスは河口から約310キロメートル離れており、この地点より上流の流域面積は610,000平方キロメートルで全域の概ね91パーセントに相当する<ref name="Dalles"/>。コロンビア川の流量は、上流にある数多くの貯水施設、灌漑用設備、そして下流部においては太平洋の潮汐の影響を受ける。{{関連仮リンク|アメリカ国立海洋局|ref=アメリカ海洋大気庁#国立海洋局|en=National Ocean Service}}は、6ヶ所の[[験潮儀|潮位計]]で水位を観測しノース・ジェッティの入口から[[ボンネビル・ダム]]の基部までの間の22ヶ所で水位予測を行っている<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| author = NOAA Center for Operational Oceanographic Products and Services |

|||

| title = NOAA Tide Predictions | publisher = U.S. Department of Commerce |

|||

| year = 2013 |

|||

| url = http://tidesandcurrents.noaa.gov/tide_predictions.html?gid=259 |

|||

| accessdate = 2015-04-08 |

|||

}}</ref>。 |

|||

== 地質 == |

|||

[[File:Drum-Heller-Channels.jpg|thumb|alt=赤褐色の大地と多くの緑の茂みが湖を囲む。青い空の下地平線と平行に頂が平坦な暗色の岩嶺が延びている。| {{仮リンク|ドラムヘラー・チャネルズ国立自然ランドマーク|en|Drumheller Channels}}, {{仮リンク|ミズーラ洪水|en|Missoula Floods}}により形成された{{仮リンク|チャネルド・スキャブランド|en|Channeled Scablands}}の一部。]] |

|||

<!--{{see also|太平洋岸北西部の地質|ミズーラ洪水}}--> |

|||

[[プレート・テクトニクス]]により[[パンゲア大陸]]が分裂し、北アメリカがヨーロッパとアフリカから引き離され、[[パンサラッサ|パンサラッサ大洋]](現在の太平洋の前身)へと押し出されていた当時、[[太平洋岸北西部]]は大陸の一部ではなかった。北アメリカ大陸が西へ移動するにつれ、{{仮リンク|ファラロン・プレート|en|Farallon Plate}}が西端の下へ沈み込んいき、概ね1億5千万年前から9千万年前にかけて、プレート上の[[島弧]]が移動して北アメリカ大陸と一体化し、太平洋岸北西部を形成した<ref> |

|||

{{cite book |

|||

|last = Bishop |

|||

|first = Ellen Morris |

|||

|title = In Search of Ancient Oregon: A Geological and Natural History |

|||

|publisher = Timber Press |

|||

|year = 2003 |

|||

|location =オレゴン州ポートランド |

|||

|pages = 13–14 |

|||

|isbn = 978-0-88192-789-4 |

|||

|ref=harv |

|||

}}</ref>。 |

|||

{{仮リンク|コロンビア盆地|en|Columbia Basin}}の大枠が定まったのは6千万年前から4千万年前にかけての時期で、当初は巨大な内海に沈んでいたが、徐々に隆起していく<ref name="basingeology"> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Columbia River Basin, Washington: |

|||

| year = 2002 |

|||

| url = http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/Washington/ColumbiaRiver/description_columbia_river.html |

|||

| publisher = アメリカ地質調査所 |

|||

| accessdate = 2008-10-27 |

|||

}}</ref>。 |

|||

4千万年前から2千万年前の[[始新世]]と[[中新世]]にかけては、大規模な噴火活動が頻発し、コロンビア川が流下する地域の景観を大きく変えていった<ref name="USGSgeohist"> |

|||

{{cite web |

|||

| title = The Geologic History of the Columbia River Gorge |

|||

| year = 2001 |

|||

| url =http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/Washington/ColumbiaRiver/geo_history_gorge.html |

|||

| publisher = アメリカ地質調査所 |

|||

| accessdate = 2008-04-02 |

|||

}}</ref>。 |

|||

コロンビア川の基となった川の下流部は、後に[[フッド山]]が噴火し誕生する場所にあった谷筋を通過しており、その侵食による堆積物と火山噴火が、オレゴン州北西部の{{仮リンク|バーノーニア|en|Vernonia, Oregon}}近郊にある{{仮リンク|北部オレゴン海岸山脈|en|Northern Oregon Coast Range}}東側の丘陵地帯の基盤となる、厚さ3キロメートル以上の[[三角州]]を形成した{{sfn|Bishop|2003|p=98}}。1千7百万年前から6百万年前にかけて、大規模な[[洪水玄武岩]]の噴出が[[ロンビア川台地]]を覆い尽くし、コロンビア川下流は現在の流れになった<ref name="USGSbasalt"> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Columbia Plateau and Columbia River Basalt Group |

|||

| year = 2003 |

|||

| url = http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/ColumbiaPlateau/description_columbia_plateau.html |

|||

| publisher = United States Geological Survey |

|||

| accessdate = 2008-10-01 |

|||

}}</ref>。 |

|||

[[カスケード山脈]]の隆起は、[[更新世]]初期(2百万年前~70万年前)に始まった。コロンビア川は隆起する山脈を侵食していき、{{仮リンク|コロンビア川渓谷|en|Columbia River Gorge}}を形作っていった<ref name="USGSgeohist"/>。 |

|||

川とその流域は、[[最終氷期]]の終わりにかけて生じた世界最大級の破滅的洪水を複数回経験している。{{仮リンク|ミズーラ湖|label=ミズーラ氷河湖|en|Lake Missoula}}の周期的なアイスダムの決壊は{{仮リンク|ミズーラ洪水|en|Missoula Floods}}を引き起こし、世界全体の河川の総流量の10倍に及ぶ膨大な水が、数千の間に何十回となく溢れ出た<ref> |

|||

{{cite web |

|||

| title = Glacial Lake Missoula and the Missoula Floods |

|||

| publisher =United States Geological Survey |

|||

| url = http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/Glaciers/IceSheets/description_lake_missoula.html |

|||

| accessdate = 2009-09-03 |

|||

}}</ref>。 |

|||

正確な洪水の発生回数は不明であるが、地質学者は少なくとも40回発生した裏付けを得ている。痕跡からは洪水が1万9千年前から1万3千年前にかけて起きていたことが分かっている{{sfn|Bishop|2003|pp=226–229}}。 |

|||

[[File:ColumbiaRGorgePano.jpg|thumb|left|alt=幅広い河川が山脈の狭間で緩やかに曲がりくねっている。前面の草地の奥に常緑樹林が広がり、その向こうに川が流れている。山の向こうは青空に筋雲が掛かっている。|ワシントン州{{仮リンク|ドッグ山|en|Dog Mountain}}から見たコロンビア川渓谷のパノラマ]] |

|||

洪水はワシントン州東部を洗い流し、{{仮リンク|チャネルド・スキャブランド|en|Channeled Scablands}}を形成した。ここは峡谷状の河床や玄武岩の上に積もった深い表土を鋭くえぐりとり網状に入り組んだ谷筋であるクーリーが、複雑に組み合わさった地形である。無秩序なスキャブランドの上には肥沃な土地に満ちた頂上が平坦な[[ビュート]]が数多くある<ref name="USGSbasalt"/><ref name="stelling"> |

|||

{{cite book |

|||

|last= Stelling |

|||

|first= Peter L. |

|||

|author2=David S. Tucker |

|||

|title= Floods, Faults, and Fire |

|||

|publisher= 全米測地協会 |

|||

|year= 2007 |

|||

|isbn= 978-0-8137-0009-0 |

|||

|pages= 213–14, 230 |

|||

}}</ref>。 |

|||

数カ所の狭隘部で溢水が滞留し、{{仮リンク|ルイス湖|en|Lake Lewis}}等の一過性の湖を作り出し堆積物を跡に残した。水深は、{{仮リンク|ワルーラ・ギャップ|en|Wallula Gap}}で380メートル、[[ボンネビル・ダム]]で250メートル、オレゴン州[[ポートランド (オレゴン州)|ポートランド]]で120メートル以上と見積もられている<ref> |

|||

{{cite book |

|||

| last = Houck |

|||

| first = Michael C. |

|||

|author2=Cody, M.J. |

|||

| title = Wild in the City |

|||

| publisher = Oregon Historical Society |

|||

| year= 2000 |

|||

| isbn = 0-87595-273-9 |

|||

}}</ref>。 |

|||

クインシーやオセロ、パスコ盆地まで洪水が届くと、流れは幅が拡がって遅くなり、堆積物が滞留した<ref name="stelling"/>。周期的に発生する洪水は、コロンビア川台地の低地部に大量の堆積物を残し、21世紀の農家はウィラメット渓谷で「モンタナの肥沃な土と、ワシントンのパルースの粘土からなる畑を耕している」{{sfn|Bishop|2003|p=227}}。 |

|||

過去数千年にわたって、コロンビア川渓谷の北斜面で大規模な地すべりが幾度も生じており、{{仮リンク|テーブル・マウンテン (ワシントン州)|label=テーブル・マウンテン|en|Table Mountain (Skamania County, Washington)}}や{{仮リンク|グリーンリーフ山|en|Greenleaf Peak}}の南斜面から大量の土砂が、現在のボンネビル・ダム付近に崩落した。一連の崩落の中で最後かつ重要視されているのが{{仮リンク|神々の橋 (地すべり)|label=ボンネビル地すべり|en|Bridge of the Gods (land bridge)}}で、延長5.6キロメートルに渡って川を埋め巨大な[[天然ダム|土砂ダム]]を形成した<ref name=Hill-1999> |

|||

{{cite news |

|||

| first= Richard L. |

|||

| last= Hill |

|||

| title= Radiocarbon dates indicate the Bonneville Landslide may be far younger than thought |

|||

| work= [[オレゴニアン]] |

|||

| date= September 9, 1999 |

|||

| url= http://landslides.usgs.gov/recent/archives/1999bonneville.php |

|||

| accessdate= 2009-09-07}}</ref><ref name=reynolds> |

|||

{{cite journal |

|||

| last= Reynolds |

|||

| first= Nathaniel D. |

|||

| date=December 2001 |

|||

| title= Dating the Bonneville Landslide with Lichenometry |

|||

| journal= Washington Geology |

|||

| volume= 29 |

|||

| issue= 3/4 |

|||

| pages= 11–16 |

|||

| url= http://www.dnr.wa.gov/Publications/ger_washington_geology_2001_v29_no3-4.pdf |

|||

| accessdate= 2009-09-07 |

|||

| format= PDF |

|||

}}</ref>。 |

|||

研究の結果、ボンネビル地すべりは1060年から1760年の間に起きたと見積もられている。今に残る岩屑は複数回の地すべりにより生じたとした見方が比較的最近出ており、その長大な範囲を説明付けている<ref name=reynolds />。発生時期の見積の内、後期の方が正しければ、1700年の[[カスケード地震]]との関連が示唆される<ref name=reynolds /><ref name=Hill-2002> |

|||

{{cite news |

|||

| first= Richard L. |

|||

| last= Hill |

|||

| title= Science – Landslide Sleuths |

|||

| work= [[オレゴニアン]] |

|||

| date= May 15, 2002 |

|||

| url= http://earthquake.usgs.gov/regional/pacnw/paleo/greateq/20020515.html |

|||

| accessdate= 2009-09-07 |

|||

| archiveurl=https://web.archive.org/web/20080906210151/http://earthquake.usgs.gov/regional/pacnw/paleo/greateq/20020515.html |

|||

|archivedate=2009-09-06 |

|||

|deadurl=yes |

|||

}}</ref>。 |

|||

ボンネビル地すべりによる岩屑の堆積は川をせき止め、最終的に堆積物を洗い流した。川が障害を除去するまでどのくらいの期間がかかったか判明していないが、数カ月から数年は必要だったと見積もられている<ref name=oconnor> |

|||

{{cite journal |

|||

| last= O'Connor |

|||

| first= Jim E. |

|||

| date=September 2004 |

|||

| title= The Evolving Landscape of the Columbia River Gorge: Lewis and Clark and Cataclysms on the Columbia |

|||

| journal= {{仮リンク|オレゴン歴史協会|label=オレゴン歴史協会四季報|en|Oregon Historical Quarterly}} |

|||

| volume= 105 |

|||

| issue= 3 |

|||

| jstor= 20615448}}</ref>。 |

|||

地すべりの大量の岩屑は残存し、川は流路を約2.4キロメートル南へ移し、その場は{{仮リンク|カスケード急流|en|Cascade Rapids}}となった<ref name=norman> |

|||

{{cite web |

|||

| last= Norman |

|||

| first= David K. |

|||

| author2=Jaretta M. Roloff |

|||

| title= A Self-Guided Tour of the Geology of the Columbia River Gorge—Portland Airport to Skamania Lodge, Stevenson, Washington |

|||

| publisher= {{仮リンク|ワシントン州天然資源局|en|Washington Department of Natural Resources}}地質・地下資源部 |

|||

| date=March 2004 |

|||

| url= http://www.dnr.wa.gov/Publications/ger_ofr2004-7_geol_tour_columbia_river_gorge.pdf |

|||

| accessdate= 2009-09-08 |

|||

| format= PDF}}</ref>。 |

|||

1938年、ボンネビル・ダムの建設により急流は姿を消し、その工事で発見された埋木から地すべりの発生時期の推定が改善された<ref name=norman/><ref name=landslides> |

|||

{{cite book |

|||

| last= Rybář |

|||

| first= Jan |

|||

| author2=Josef Stemberk |

|||

| author3=Peter Wagner |

|||

| title= Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides, Prague, Czech Republic, June 24–26, 2002 |

|||

| year= 2002 |

|||

| publisher= [[テイラーアンドフランシス]] |

|||

| isbn= 978-90-5809-393-6 |

|||

| url= http://books.google.com/?id=psFSK_nUqqMC |

|||

| page= 695 |

|||

}}</ref>。 |

|||

1980年には{{関連仮リンク|セント・ヘレンズ山の1980の噴火活動|label=セント・ヘレンズ山が噴火|ref=セント・ヘレンズ山#1980年の噴火|en=1980 eruption of Mount St. Helens}}し、大量の土砂がコロンビア川下流に堆積して、一時的に可航水路の水深が7.9メートルまで浅くなった<ref> |

|||

{{cite web |

|||

|url=http://pubs.usgs.gov/fs/2000/fs036-00/ |

|||

|title=Mount St. Helens |

|||

|publisher=アメリカ地質調査所 |

|||

|accessdate=2008-09-10 |

|||

}}</ref>。 |

|||

== 先住民族 == |

|||

[[File:Chief Joseph.jpg|thumb|upright|alt=60歳位の威厳のある男性の、やや横を向いた上半身の写真。先端が黒く染まった白く長い羽を数多く使って飾られたヘッドピースを被っている。着用しているシャツもしくは上着は黒いが、袖は白い。白い素材の幾重にも重ねた楕円形の飾りが、首からみぞおち辺りまで衣服の前面を彩っている。|[[ネズ・パース|ネズ・パース族]]の{{仮リンク|ジョゼフ酋長|en|Chief Joseph}}。]] |

|||

人類がコロンビア川流域に居住し始めたのは 1万5000年以上前で、サケの漁獲をベースとした定住生活への移行はおよそ3,000年前と考えられている<ref> |

|||

{{cite book |

|||

|last = National Research Council (U.S.) |

|||

|title= Managing The Columbia River: Instream Flows, Water Withdrawals, and Salmon Survival |

|||

|year= 2004 |

|||

|publisher= 全米アカデミー出版局 |

|||

|isbn= 0-309-09155-1 |

|||

|page= 18 |

|||

|url= http://books.google.com/?id=uXF5b6syTQ8C |

|||

|accessdate = 2008-04-03 |

|||

}} URLは[[Google ブックス]]</ref>。 |

|||

1962年、ワシントン州東部の{{仮リンク|パルース川|en|Palouse River}}と[[スネーク川]]の合流点近くの{{仮リンク|マームズ岩陰遺跡|en|Marmes Rockshelter}}で、考古学者が人類が活動していた痕跡を発見し、その時期は11,230年前まで遡るものだった。1996年には、ワシントン州[[ケニウィック (ワシントン州)|ケニウィック]]近郊で、9,000年前の有史以前の人骨が見つかっている([[ケネウィック人]]と呼ばれている)。この発見は、北アメリカに人類が到来した時期を巡る科学界の議論を再燃させ、さらに、科学界と[[アメリカ先住民]]の間で、その人骨を所持しあるいは研究する資格をどちらが有しているのかについて論争が勃発した<ref> |

|||

{{cite journal |

|||

| title = Who Were The First Americans? |

|||

| journal = タイム |

|||

| publisher = タイム社 |

|||

| date = 2006-03-05 |

|||

| first = Michael D. |

|||

| last = Lemonick |

|||

| author2 = Dorfman, Andre |

|||

| author3=Cray, Dan |

|||

| url = http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1169905,00.html |

|||

| accessdate = 2008-04-03 |

|||

}}</ref>。 |

|||

多くの異なるアメリカ先住民と[[ファースト・ネーション]]が、コロンビア川周辺で伝統と継続した存在感を有している。カナダ=アメリカ合衆国国境の南では、{{仮リンク|コルビル族|en|Colville tribe}}や{{仮リンク|スポケーン族|en|Spokane people}}、{{仮リンク|クーダレン族|en|Coeur d'Alene people}}、{{仮リンク|ヤカマ族|en|Yakama}}、[[ネズ・パース|ネズ・パース族]]、{{仮リンク|カイユース族|en|Cayuse people}}、{{仮リンク|パルース族|en|Palus people}}、{{仮リンク|ユーマティラ族|en|Umatilla people}}、{{仮リンク|コウリッツ族|en|Cowlitz people}}、{{仮リンク|ウォーム・スプリングス部族連合|en|Confederated Tribes of Warm Springs}}が合衆国内の流域に居住している。スネーク川上流部{{仮リンク|サーモン川|en|Salmon River (Idaho)}}の流域には、{{仮リンク|ショショーニ族|en|Shoshone}}や{{仮リンク|バンノック族|en|Bannock people}}がいる。カナダ側の下流域には{{仮リンク|シナイクスト族|en|Sinixt}}あるいは湖の民と呼ばれる人々が住んでいて<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

| last=Pryce |

|||

| first= Paula |

|||

| title=Keeping the Lakes Way |

|||

| publisher= トロント大学出版局 |

|||

| location=カナダオンタリオ州 |

|||

| year= 1999 |

|||

| page= 7 |

|||

}}</ref>、上流部には{{仮リンク|セクウェップム族|en|Secwepemc}}がおり、かれらはロッキー山脈より東の流域全体を自分たちのテリトリーとみなしている<ref> |

|||

{{Cite news |

|||

| url=http://shuswapwatershed.ca/pdf/Shuswap_the_Name.pdf |

|||

| title=Shuswap: What's in a Name |

|||

| first=Jim |

|||

| last=Cooperman |

|||

| work=Column: A Shuswap Passion |

|||

| newspaper=Shuswap Market News |

|||

| date=2011年3月 |

|||

| format=PDF |

|||

}}</ref>。 |

|||

コロンビア盆地のカナダ側の領域は、クーテネイ族のカナダ側の氏族、{{仮リンク|クトゥーナーハ族|en|Ktunaxa}}の伝統的なホームランドである。 |

|||

{{仮リンク|チヌーク族|en|Chinookan peoples}}は、現在連邦政府から認定を受けていないが、コロンビア川下流域に居住しており、{{仮リンク|チヌーク語|en|Chinookan language}}で ''{{Lang|chh|Wimahl}}'' と呼んでおり<ref name="HistLinkGray"> |

|||

{{Cite web |

|||

| last = Oldham |

|||

| first = Kit |

|||

| title = Captain Robert Gray becomes the first non-Indian navigator to enter the Columbia River, which he later names, on May 11, 1792. |

|||

| work = The Online Encyclopedia of Washington State History |

|||

| publisher = HistoryLink.org |

|||

| date = January 13, 2003 |

|||

| url = http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&File_Id=5051 |

|||

| accessdate = 2008-04-01 }}</ref>、そして現在ワシントン州内の中流域に居住する{{仮リンク|シャハプティン語|en|Sahaptin language}}を話す人々は ''{{Lang|uma|Nch’i-Wàna}}'' と呼んでいる<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

|title=Nch'i-Wàna: The Big River |

|||

|first=Eugene S. |

|||

|last=Hunn |

|||

|publisher=ワシントン大学出版局 |

|||

|location=ワシントン州シアトル |

|||

|year=1990 |

|||

|isbn=0-295-96851-6 |

|||

|page=3 |

|||

}}</ref>。 |

|||

カナダ国内の上流域にある{{仮リンク|アロー湖|en|Arrow Lakes}}周辺域に住むシナイクスト族は、川の名を''{{lang|sal|swah'netk'qhu}}'' と言っている<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

| last=Dove (Quintasket) |

|||

| first=Mourning (Christine) |

|||

| title=Coyote Stories |

|||

| year=1990 |

|||

|origyear=1933 |

|||

| publisher=ネブラスカ大学出版局 |

|||

| isbn=0-8032-8169-2 |

|||

| pages=100–101 |

|||

| url=http://sinixtnation.org/content/coyote-meets-wind-and-some-others}}</ref>。 |

|||

この3つの言葉は全て本質的に同じで「大きな川」という意味である。 |

|||

口伝は、現在オレゴン州=ワシントン州境となっているコロンビア川渓谷の両岸を結ぶ陸橋、{{仮リンク|神々の橋|en|Bridge of the Gods (land bridge)|preserve=1}}({{en|Bridge of the Gods}}) の誕生と崩壊を物語る。この橋は、地質学的資料からボンネビル地すべりが対応すると見られているが、複数の伝説の中で、[[セントヘレンズ山]]の女神の寵愛をめぐる[[アダムズ山 (ワシントン州)|アダムズ山]]の神と[[フッド山]]の神との争いの結果生じたと語られている<ref name="CountyRoads"> |

|||

{{Cite book |

|||

| last=Satterfield |

|||

| first=Archie |

|||

| authorlink=:en:Archie Satterfield |

|||

| title=Country Roads of Washington |

|||

| publisher=Backinprint.com |

|||

| year=2003 |

|||

| ISBN 0-595-26863-3 |

|||

| p=82 |

|||

}}</ref>。 |

|||

この橋について、アメリカ先住民のそれぞれの部族が伝える物語は細部で異なっているが、川の北側と南側の部族間の交流を促進したことは共通している<ref name=dohnal> |

|||

{{Cite book |

|||

| last= Dohnal |

|||

| first= Cheri |

|||

| title= Columbia River Gorge: National Treasure on the Old Oregon Trail |

|||

| publisher= Arcadia Publishing |

|||

| year= 2003 |

|||

| isbn= 978-0-7385-2432-0 |

|||

| url= http://books.google.com/?id=2gRZs0up0XcC |

|||

| accessdate= 2009-09-11 |

|||

| pages= 12–14}}</ref><ref name=ella> |

|||

{{Cite book |

|||

| last= Clark |

|||

| first= Ella E. |

|||

| author2=Robert Bruce Inverarity |

|||

| title= Indian Legends of the Pacific Northwest |

|||

| publisher= カリフォルニア大学出版局 |

|||

| year= 2003 |

|||

| isbn= 978-0-520-23926-5 |

|||

| url= http://books.google.com/?id=Z8-3KVL03UYC |

|||

| accessdate= 2009-09-11 |

|||

| pages= 20–25 |

|||

}}</ref>。 |

|||

元々は[[サンタフェ・デ・ヌエボ・メヒコ|スペイン領ニューメキシコ]]で飼育され始めた馬は、従来の部族間交易ルートを通して広まっていき、1700年頃には{{仮リンク|スネーク川平原|en|Snake River Plain}}のショショーニ族の手元に届いている。ネズ・パース族やカイユース族、{{仮リンク|フラットヘッド・ネーション、サリッシュ・クーテネイ部族連合|label=フラットヘッド族|en|Confederated Salish and Kootenai Tribes of the Flathead Nation}}が、最初に馬を取得したのは1730年頃である<ref name=greatcolumbiaplain> |

|||

{{Cite book |

|||

|last= Meinig |

|||

|first= D.W. |

|||

|authorlink=:en:Donald W. Meinig |

|||

|title= The Great Columbia Plain |

|||

|origyear= 1968 |

|||

|edition= Weyerhaeuser Environmental Classic |

|||

|year= 1995 |

|||

|publisher= ワシントン大学出版局 |

|||

|isbn= 0-295-97485-0 |

|||

|pages= 23–25, 493, 496 |

|||

}}</ref><ref name=DallesPpl12>{{harvnb|Boyd|1996|pp=12–13}}</ref>。 |

|||

馬の到来とともに、馬術や{{仮リンク|調教 (馬)|label=調教|en|horse training}}技術などの大平原地帯の文化が流入し、機動性や狩猟の効率、交易範囲の拡大、馬と戦争とが冨と名声に結びついたことよる闘争の激化に加え、大規模で強大な部族連合の隆盛が生じた。ネズ・パース族とカイユース族は大規模な馬群を維持し、毎年[[グレートプレーンズ|大平原]]へ長距離遠征を行って[[アメリカバイソン|バイソン]]を狩猟し続け、大平原文化を大きく取り入れていくこととなった。そして、こういった部族を通して、コロンビア川流域に馬と大平原文化が広まっていった。他の部族における馬と大平原文化の浸透程度は様々だった。ヤカマ族やユーマティラ族、パルース族、スポケーン族、クーダレン族はかなり大規模な馬群を維持し、大平原文化の特徴を一部取り入れているが、漁業関連経済の重要性は変わらなかった。{{仮リンク|モララ族|en|Molala people}}と{{仮リンク|クリキタット族|en|Klickitat people}}、{{仮リンク|ウェナチー族|en|Wenatchi}}、{{仮リンク|オカナガン族|en|Okanagan people}}、{{仮リンク|シンカイユース族|en|Sinkiuse-Columbia}}といったあまり影響を受けなかった部族は、小規模な馬群を確保しただけでほとんど大平原文化の影響を受け入れなかった。全く影響を受けること無く留まった部族も複数あり、{{仮リンク|サンポイル族|en|Sanpoil tribe}}や{{仮リンク|ネスペレム族}}は漁業を中心とした文化を保ちつづけた<ref name=greatcolumbiaplain/>。 |

|||

18世紀から19世紀にかけて、この地域の先住民族は、幾度と無く様々な場所で異邦人と遭遇することとなった。ヨーロッパ人とアメリカ植民地からの船舶が、18世紀末には河口周辺の沿岸地域へ探検に訪れ、現地の部族と交易を行った。この関わりが先住民に大打撃を与えたことは間違いない。[[天然痘]]が流行し、人口の激減が生じたのだ。カナダの探検家、[[アレグザンダー・マッケンジー (探検家)|アレグザンダー・マッケンジー]]は1793年に、現在ブリティッシュコロンビア州内陸部と呼ばれる地域を横断した<ref name=DallesPpl12/>。1805年から1807年にかけて、[[ルイス・クラーク探検隊]]が{{仮リンク|クリアウォーター川|en|Clearwater River (Idaho)}}とスネーク川に沿って[[オレゴン・カントリー]]に到来し、多くの部族の小規模な集落を訪れた。彼らの記録には訪問者からちょっとした用品をかすめとることを恥とも思わない、持てなしの良い商人の話が残されている。また彼らは、沿岸地域の部族との交易で入手した真鍮の薬缶や英国製のマスケット銃などといった工芸品を記録している<ref name=emptynets> |

|||

{{Cite book |

|||

|title=Empty Nets: Indians, Dams, and the Columbia River |

|||

|first=Roberta |

|||

|last=Ulrich |

|||

|publisher=オレゴン州立大学出版局 |

|||

|location=オレゴン州[[コーバリス (オレゴン州)|]] |

|||

|year=2007 |

|||

|page=8 |

|||

|isbn=0-87071-469-4 |

|||

|ref=harv |

|||

}}</ref>。 |

|||

西洋人との遭遇の初期時点では、コロンビア川の中流域から下流域の先住民は集落を形成せず、村というには小規模だが家族単位ではない集団の規模で居住していた。こういった集団は定住すること無くサケを追い求めて、季節に応じて川沿いを上下と移動していた<ref name=DallesPpl> |

|||

{{Cite book |

|||

| title=People of the Dalles: The Indians of Wascopam Mission |

|||

| first=Robert |

|||

| last=Boyd |

|||

| publisher=ネブラスカ大学出版局 |

|||

| location=Lincoln |

|||

| year=1996 |

|||

| isbn=0-8032-1236-4 |

|||

| pages=4–7 |

|||

| ref=harv |

|||

}}</ref>。 |

|||

1848年の{{仮リンク|ホイットマン虐殺事件|en|Whitman massacre}}を皮切に、入植者と地域の先住民との間で多くの抗争が巻き起こった<ref> |

|||

{{Cite journal |

|||

|title=Review: Marcus Whitman, Pathfinder and Patriot |

|||

|author=Myron Eells |

|||

|volume=42 |

|||

|year=1910 |

|||

|page=299 |

|||

|publisher=[[アメリカ地理学協会]] |

|||

|jstor=199162 |

|||

|journal=Bulletin of the American Geographical Society |

|||

|doi=10.2307/199162 |

|||

|issue=4 |

|||

}}</ref>。 |

|||

後の[[インディアン戦争]]、特に{{仮リンク|ヤキマ戦争|en|Yakima War}}の結果、先住民は大きく数を減らし、多くの土地がその手を離れた<ref> |

|||

{{Cite web |

|||

| title=Oregon History: Indian Wars |

|||

| work=[[Oregon Blue Book]] |

|||

| url=http://bluebook.state.or.us/cultural/history/history14.htm |

|||

| accessdate=2009-09-03}}</ref>。 |

|||

年を経るにつれ、コロンビア川における先住民族の漁業権が、州や商業漁業、地主にとって問題視されるようになっていく。合衆国最高裁判所は1905年と1918年に、漁業権の存在を支持する画期的な判決を下しており<ref>{{harvnb|Ulrich|2007|p=14}}</ref>、これは一般にボルト判決と呼ばれる、1974年の合衆国対ワシントン州の訴訟と同じ意義を持つ。 |

|||

[[File:Celilo Falls Lee.jpg|thumb|alt=長袖シャツとパンツ、帽子を纏った4人の男性が急流の両岸に設置されたプラットフォームにいる。三人は起立し、一人は座っている。各名が先に網のついた長い棒を手に持ち、先を川に沈めて棒の端を握っている。近くには棒を所持していない人が数名いて、その様子を眺めているか待機している。|セリロ滝のたも網漁(1941年撮影)]] |

|||

漁業は地域の先住民文化の中心であり、生計手段と宗教的信仰の一部であった<ref>{{harvnb|Ulrich|2007|p=6}}</ref>。先住民がコロンビア川で魚を捕る主要な河岸が数カ所あり、そういった場所は交易所としても機能していた。ザ・ダレスの東にあった{{仮リンク|セリロ滝|en|Celilo Falls}}は、異なる文化を持つグループが交易と交流をもつ重要な場所であり<ref name=DallesPpl/>、11,000年にもわたって漁業と交易に用いられていた。西洋人との遭遇以前、この周辺の14キロメートルに渡る流域にあった村落の総人口は10,000人を上回っていた可能性がある<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

|title=Death of Celilo Falls |

|||

|first=Katrine |

|||

|last=Barber |

|||

|publisher=ワシントン大学出版局 |

|||

|location=ワシントン州シアトル |

|||

|year=2005 |

|||

|isbn=0-295-98546-1 |

|||

|pages=20–21 |

|||

}}</ref>。 |

|||

この場所には遥か大平原からも交易者が訪れていた<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

|title=The Columbia River Salmon and Steelhead Trout |

|||

|first=Anthony |

|||

|last=Netboy |

|||

|publisher=ワシントン大学出版局s |

|||

|year=1980 |

|||

|location=ワシントン州シアトル |

|||

|isbn=0-295-95768-9 |

|||

|page=14 |

|||

}}:人類学者フィリップ・ドラッカーの著作 ''Cultures of the North Pacific Coast'' が典拠となっている。</ref>。 |

|||

コロンビア川渓谷のカスケード急流と、ワシントン州東部の{{仮リンク|ケトル滝|en|Kettle Falls}}と{{仮リンク|プリースト急流|en|Priest Rapids}}もまた、漁猟と交易の主要地点であった<ref> |

|||

{{Cite web |

|||

| title=Kettle Falls |

|||

| first=Cassandra |

|||

| last=Tate |

|||

| work=HistoryLink.org |

|||

| url=http://www.historylink.org/index.cfm?DisplayPage=output.cfm&File_Id=7577 |

|||

| date=2005-12-27 |

|||

| accessdate=2015-06-23 |

|||

}}</ref><ref name=OEcascade> |

|||

{{Cite web |

|||

| last=Willingham |

|||

| first=William F. |

|||

| title=Cascade Locks |

|||

| work=[[The Oregon Encyclopedia|Oregon Encyclopedia]] |

|||

| url=http://www.oregonencyclopedia.org/articles/cascade_locks/ |

|||

| accessdate= 2009-09-08 |

|||

}}</ref>。 |

|||

先史時代のコロンビア川におけるサケとニジマスの漁獲量は年平均1千万から1千6百万匹と見積もられている。これに比べ、1938年以降で最大漁獲量は1986年の320万匹である<ref name=fishruns> |

|||

{{Cite web |

|||

| title= Columbia River Fish Runs and Fisheries |

|||

| publisher= ワシントン州魚類野生生物局及び{{仮リンク|オレゴン州魚類野生生物局|en|Oregon Department of Fish and Wildlife}} |

|||

| date= August 2002 |

|||

| pages= 2–3, 6, 47, 62 |

|||

| url= http://wdfw.wa.gov/fish/columbia/2000_status_report_text.pdf |

|||

| format= PDF |

|||

| archiveurl = https://web.archive.org/web/20060926091324/http://wdfw.wa.gov/fish/columbia/2000_status_report_text.pdf |

|||

| archivedate = September 26, 2006 |

|||

| accessdate=2006年12月26日 |

|||

}}</ref>。 |

|||

先住民による年間漁獲量は19,000トン程度と見積もられている<ref name="bloodstruggle"/>。最も重要かつ生産性の高い漁場はセリロ滝で、おそらくは北米で最も漁獲高の大きい内陸の漁場だった<ref name=cain> |

|||

{{Cite journal |

|||

| last= Cain |

|||

| first= Allen |

|||

| date=September 2007 |

|||

| title= Boils Swell & Whorl Pools |

|||

| journal= オレゴン歴史協会四季報 |

|||

| volume= 108 |

|||

| issue= 4 |

|||

| jstor=20615793 |

|||

}}</ref>。 |

|||

この滝は、チヌーク語を話す部族とシャハプティン語を話す部族との端境にあり、太平洋岸の高原地帯を横切る広範な交易ネットワークの中心をなしていた<ref name="Ronda"> |

|||

{{Cite book |

|||

| last = Ronda |

|||

| first = James P. |

|||

| title=Lewis & Clark Among the Indians |

|||

| publisher=University of Nebraska Press |

|||

| place=Lincoln, Nebraska |

|||

| year = 1984 |

|||

| isbn = 0-8032-8990-1 |

|||

| url = http://books.google.com/?id=cz4ts0fCDssC&dq=lewis+and+clark+among+the+indians&pg=PP1&q=Lewis+and+Clark+among+the+Indians |

|||

| accessdate=2008-04-03 |

|||

}}。URLはGoogle ブックス。</ref>。セリロは、継続的に住民がいた北米大陸でも最古のコミュニティであった<ref name=Dietrich> |

|||

{{Cite book |

|||

| last = Dietrich |

|||

| first = William |

|||

| title = Northwest Passage: The Great Columbia River |

|||

| publisher = University of Washington Press |

|||

| place = Seattle, Washington |

|||

| year = 1995 |

|||

| page = 52 |

|||

| isbn = 0-295-97546-6 |

|||

}}</ref>。 |

|||

1866年に白人の入植者がサケの缶詰工場の創業を開始したことにより、サケの生息数が大きく減少した。そして、1908年にアメリカ合衆国大統領[[セオドア・ルーズベルト]]は、[[サーモン・ラン|サケの遡上]]は25年前と比べるとほんの僅かにすぎない、と述べている<ref> |

|||

{{Cite web |

|||

| title=Columbia River History: Commercial Fishing |

|||

| publisher = Northwest Power and Conservation Council |

|||

| url=http://www.nwcouncil.org/history/commercialfishing.asp |

|||

| year=2010 |

|||

| accessdate=January 26, 2012}}</ref> |

|||

20世紀を通じて河川の開発が行われ、1938年のカスケード急流の水没を嚆矢として主要な漁場は次々とダム湖の底に沈んでいった。こういった開発は先住民と合衆国政府機関との多方面に渡る交渉の結果成し遂げられていった。様々な部族からなるウォーム・スプリングス部族連合は、1938年に[[ボンネビル・ダム]]が完成し、カスケード急流が水没した後、憲章を採択し法人化した<ref name="OPB-ORstory"> |

|||

{{Cite web |

|||

| title = The Oregon Story |

|||

| url = http://www.opb.org/programs/oregonstory/tribal_econ/timeline.html |

|||

| publisher = Oregon Public Broadcasting |

|||

| year = 2001 |

|||

| accessdate = 2008-03-19}}</ref>。 |

|||

とはいえ、1930年代には、未だに魚の行動パターンに従い、季節を通じて川沿いに移動しながら生活する先住民がいた<ref>{{harvnb|Ulrich|2007|p=5}}</ref>。ヤカマ族が正式な政府を立ち上げたのは比較的遅く1944年だった<ref>{{harvnb|Ulrich|2007|p=11}}</ref>。21世紀においても、ヤカマ族やネズ・パース族、ユーマティラ族とウォーム・スプリングス部族連合は全て、コロンビア川とその支流における漁業権を堅持している。<ref name="bloodstruggle"> |

|||

{{Cite book |

|||

| title = Blood Struggle: The Rise of Modern Indian Nations |

|||

| first = Charles F. |

|||

| last = Wilkinson |

|||

| publisher = W. W. Norton & Company |

|||

| location=New York |

|||

| year = 2005 |

|||

| isbn = 0-393-05149-8 |

|||

| url = http://books.google.com/?id=moDHKMJXfKwC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=Yakama,+Nez+Perce,+Umatilla,+and+Warm+Springs+fishing+rights |

|||

| pages = 159, 165 |

|||

}}</ref>。 |

|||

1957年に、ザ・ダレス・ダムの建設により、セリロ滝が川底に消え、先住民の漁場コミュニティも失われた<ref name=Dietrich/>。ザ・ダレス・ダムにより失われたセリロを始めとする複数の漁場に対する補償として、関係部族は2680万ドルの和解金を受け取っている<ref> |

|||

{{Cite book |

|||

| last = Dietrich |

|||

| first = William |

|||

| title = Northwest Passage: The Great Columbia River |

|||

| publisher = ワシントン大学出版局 |

|||

| place = ワシントン州シアトル |

|||

| year = 1995 |

|||

| page = 376 |

|||

| isbn=0-295-97546-6}}</ref>。 |

|||

ウォーム・スプリングス部族連合は、400万ドルに及ぶ和解金の一部をフッド山の南に位置する{{仮リンク|カニータ・リゾート&スパ|label=カニータ・リゾート|en|Kah-Nee-Ta}}の設立に費やした<ref name="OPB-ORstory"/>。 |

|||

== 探検家の活動 == |

|||

{{see also|オレゴン州の歴史|{{仮リンク|ブリティッシュコロンビア州の歴史|en|History of British Columbia}}|ワシントン州の歴史|オレゴン・カントリー|{{仮リンク|北アメリカ西海岸の歴史|en|History of the west coast of North America}}}} |

|||

[[File:Cascade Columbia River.jpg|left|thumb|alt=大河に向かって垂直の壁面を流れ落ちる、高く細い滝の絵。ほぼ植生に欠けた尾根筋が滝の両側に立ち並び、背後で山脈につながっている。|[[マルトノマ滝]]、ジェームズ・W. オールデン画。1857年]] |

|||

数名の歴史家は、ヨーロッパ人が到達するはるか昔、[[紀元前]]219年には、日本人あるいは中国人が北西海岸に漂着していたと信じている<ref>「いかなるヨーロッパ人より遥か以前に、北西海岸に日本人あるいは中国人が到来していたことはほぼ確実である」{{cite book | author=Hayes | first=Derek | title=Historical Atlas of the Pacific Northwest: Maps of Exploration and Discovery | place=ワシントン州シアトル | publisher=Sasquatch Books | year=1999 | page=9 | isbn=1-57061-215-3}}</ref>。彼らがコロンビア川河口周辺に上陸したかどうかは定かではない。難破船から脱出したスペイン人が1679年に海岸に辿り着き、{{仮リンク|クラットソップ族|en|Clatsop}}と取引した証拠が存在する。彼らが本当にコロンビア川を目にした最初のヨーロッパ人であったとしても、本国へ何も報告はおこなっていない<ref name="Hayes">{{cite book | author=Hayes | first=Derek | title=Historical Atlas of the Pacific Northwest: Maps of Exploration and Discovery | place=ワシントン州シアトル | publisher=Sasquatch Books | year=1999 | isbn=1-57061-215-3}}</ref>。 |

|||

18世紀には、大西洋(もしくは北アメリカ内陸部)と太平洋を結ぶ[[北西航路]]の発見に強い関心が集まった。数多くの船舶がこの領域に押しかけ、特にスペイン籍とイギリス籍の船舶が、[[ハドソン湾]]や[[ミズーリ川]]へ繋がる長大河川を求めて北西海岸を探索した。コロンビア川の発見を最初に報告したヨーロッパ人は、{{仮リンク|ブルーノ・デ・ヘセタ|en|Bruno de Heceta}}で、1775年に河口を目にしている。流れが強く、人員不足もあって、部下の進言に従い彼は川の探検に乗り出さなかった。彼は河口部を湾とみなし、エンセナダ・デ・アスンシオン (''{{lang|es|Ensenada de Asunción}}'') と名付けている。その後に制作されたスペインの地図には、彼の報告に基づき、川をリオ・デ・サン・ロケ (''{{lang|es|Rio de San Roque}}'' <ref name="HistLinkGray"/>、あるいはその入口をエントラーダ・デ・へゼタ (''{{Lang|es|Entrada de Hezeta}}'') <ref name="Hayes"/> と記載したものがある。へセタの報告を受けて、イギリス人{{仮リンク|沿岸毛皮交易|en|maritime fur trade}}業者の{{仮リンク|ジョン・ミアーズ|en|John Meares}}船長が、1788年に川を捜索したものの最終的に存在しないと結論を下した<ref>{{cite web | title = Cape Disappointment State Park |url = http://www.nps.gov/lewi/planyourvisit/caped.htm |year = 2006 | publisher = 国立公園局 | accessdate = 2009-09-04}}</ref>。川が見つからなかったことに失望して、かれはとある岬を{{仮リンク|ディスアポイントメント岬|en|Cape Disappointment (Washington)}}と名付けたが、実際のところ、そこが河口の北端であった<ref>{{Cite book |last=Denton |first=V.L. |title=The Far West Coast |p=174 |location=トロント |year=1924 Publisher=J.M. Dent & sons, ltd |ISBN=978-1299984745}}</ref>。 |

|||

次に起きた出来事は、それから数十年に渡るイギリスとアメリカのこの地域に対する探検、領有権の主張において協調と論争の基礎を形成した。[[イギリス海軍]]のジョージ・バンクーバー司令官は、1792年4月にコロンビア川の河口に船を進め、水色が変わるのを観測した。しかし彼はミアーズの報告を疑わず、そのまま北へ航海を続けた<ref name="HistLinkGray"/>。その月末に、バンクーバーはアメリカ人の{{仮リンク|ロバート・グレイ|en|Robert Gray (sea-captain)}}船長と、[[ファンデフカ海峡]]で遭遇した。グレイは、コロンビア川の入口を見つけたが、9日間粘ったものの、進入するには至らなかったと報告した<ref>{{cite book |last= Roberts |first= John E. |title= A Discovery Journal: George Vancouver's First Survey Season – 1792 |year= 2005 |publisher= Trafford Publishing |isbn= 978-1-4120-7097-3 |page= 23 |url= http://books.google.com/?id=pGvhy6X0p14C |accessdate = 2008-10-18}} URL は[[Google ブックス]]。</ref>。 |

|||

1792年5月12日、グレイは南へ戻り{{仮リンク|コロンビア砂州|en|Columbia Bar}}を横切り、{{仮リンク|ローバと・グレイのコロンビア川遠征|label=初めて川の中に進入し探検|en|Robert Gray's Columbia River expedition}}を行った。グレイの毛皮公益事業は、オレゴンのボストン(現オレゴン州{{仮リンク|シェッド (オレゴン州)|label=シェッド|en|Shedd, Oregon}})の商人から融資を受けており、コロンビア・レディビバ (''[[:en:Columbia Rediviva|Columbia Rediviva]]'')という名の私有船を与えられており、かれは5月18日に船の名に因んで川に命名した<ref name="Hayes"/><ref>{{cite book | last = Loy | first = William G. |author2=Stuart Allan |author3=Aileen R. Buckley |author4=James E. Meacham | title = Atlas of Oregon | edition = 2nd| publisher = オレゴン大学出版局 |location = オレゴン州[[ユージーン (オレゴン州|)]]| year= 2001 |origyear = 1976| page = 24 | isbn = 0-87114-101-9 }}</ref>。グレイはコロンビア川河口周辺で9日間交易に従事し、それから上流に向かって21キロメートル航行した。到達した最遠地点は{{仮リンク|グレーズ川|en|Grays River (Washington)}}の合流点であるグレーズ湾であった<ref name=history5052>{{cite web |title= Captain Robert Gray explores Grays Bay and charts the mouth of Grays River in May 1792 |publisher= HistoryLink.org |url= http://www.historylink.org/index.cfm?displaypage=output.cfm&file_id=5052 |accessdate= 2009-05-16}}</ref>。グレイのコロンビア川発見は、後に[[オレゴン・カントリー]]の領有を主張する[[ロシア]]や[[グレートブリテン王国]]、スペイン等の国々に対する合衆国の強みとなった<ref name="WinOr">{{cite book |

|||

| last = Jacobs |

|||

| first = Melvin C. |

|||

| title = Winning Oregon: A Study of An Expansionist Movement |

|||

| publisher = The Caxton Printers |

|||

| year = 1938 |

|||

| page = 77 }} |

|||

</ref>。 |

|||

1792年10月、バンクーバーは彼の副官である[[ウィリアム・ロバート・ブロートン]]大尉に川の遡上を命じた。ブロートンは[[コロンビア川渓谷]]の西端である、{{仮リンク|サンディー川|en|Sandy River (Oregon)}}の合流点まで辿り着いた。河口から160キロメートル遡っており、その際に[[フッド山]]を目にしてその名を付けている。ブロートンは公式に川とその流域、河口周辺の沿岸域をグレートブリテン王国領と宣言した。逆に、グレイは合衆国を代表して公式な領有宣言を行っていない<ref name="mockford">{{cite journal |last= Mockford |first= Jim |title= Before Lewis and Clark, Lt. Broughton's River of Names: The Columbia River Exploration of 1792 |jstor=20615586 |journal = オレゴン歴史協会四季報 |year= 2005 |volume=106 |issue=4 |publisher=オレゴン歴史協会}}</ref><ref name="friedman">{{cite book |last= Friedman |first= Ralph |title= In Search of Western Oregon |publisher= Caxton Press |year= 2003 | isbn= 978-0-87004-332-1 |pages= 304–05}}</ref>。 |

|||

[[File:ColyerColumbia76.jpg|thumb|250px|alt=背景の山並みの方から流れてくる大きな川の絵画。常緑樹が川の両岸に立ち並び、左側の河岸の奥には中景として巨大な岩の尖塔が描かれている。|『コロンビア川、カスケード山脈、オレゴン』1876年{{仮リンク|ヴィンセント・コリヤ|en|Vincent Colyer}}作、(キャンバス油絵)左側に{{仮リンク|ビーコン・ロック州立公園|label=ビーコン・ロック|en|Beacon Rock State Park}}が描かれている。]] |

|||

[[File:Lewis and Clark Columbia River.jpg|thumb|250px|alt=コロンビア川下流とその支流、および周辺の山地と先住民の集落が画かれた初期のグレースケールの地図。現在のワシントン州東部から太平洋にかけてが描かれている。| [[ルイス・クラーク探検隊]]の成果に基づいた詳細な地図。ウィラメット川が「マルトノア川」、スネーク川が「ルイシーズ川」と記載されている([[:Image:Map of Lewis and Clark's Track, Across the Western Portion of North America, published 1814.jpg|全図]])。]] |

|||

コロンビア川はミズーリ川の水源とほぼ同じ緯度にあるので、グレイとバンクーバーは念願の北西航路を発見したのではないかと推測していた。1798年発行のイギリスの地図には、コロンビア川とミズーリ川の間を結ぶ点線が描かれている<ref name="Hayes"/>。しかし、アメリカ人探検家の[[メリウェザー・ルイス]]と[[ウィリアム・クラーク (探検家)|ウィリアム・クラーク]]がアメリカ西部の広大な地図のない大地を遠征し(1803年~1805年)、その結果を地図に描いて2つの川の間に通廊は存在しないことを示した。[[ロッキー山脈]]を踏破した後、ルイスとクラークは[[丸木舟]]を作り、スネーク川を漕ぎ降り、現在のワシントン州[[トリシティズ (ワシントン州)|トリシティズ]]近くでコロンビア川に辿り着いた。彼らは川を数マイル遡り、{{仮リンク|ベイトマン島|en|Bateman Island}}まで辿り着いた後、川を下っていって河口で遠征を終え{{仮リンク|クラットソップ砦|en|Fort Clatsop}}を建設した。この砦は短命で、3ヶ月しか持たなかった<ref name="Hayes"/>。 |

|||

[[北西会社]]に雇われていたカナダ人の探検家、{{仮リンク|デイヴィッド・トンプソン (探検家)|label=デイヴィッド・トンプソン|en|David Thompson (explorer)}}は、1807年から1808年にかけての冬を、コロンビア川源泉近くの現ブリティッシュコロンビア州{{仮リンク|インヴァーミア|en|Invermere, British Columbia}}にあった{{仮リンク|クートネー・ハウス|en|Kootenae House}}で過ごした。続く数年にわたって、彼は川と北部流域の大半を探索し続けた。1811年に、彼はコロンビア川を太平洋へと下っていって、[[ジョン・ジェイコブ・アスター]]の{{仮リンク|太平洋毛皮会社|en|Pacific Fur Company}}が河口に設立したアストリアへたどり着いた。北からの帰路において、トンプソンはそれまで訪れていなかった区間を探索しており、結果としてコロンビア川の本流を完全に踏破した最初のヨーロッパ系アメリカ人となった<ref name="Hayes"/>。 |

|||

1825年、[[ハドソン湾会社]] ([[:en:Hudson's Bay Company|HBC]]) がコロンビア川の堤へ、{{仮リンク|コロンビア・ディストリクト|en|Columbia District}}における本部として{{仮リンク|フォート・バンクーバー|en|Fort Vancouver}}(現在のワシントン州[[バンクーバー (ワシントン州)|バンクーバー]])を設立し、ロッキー山脈より西側全域を対象として運営を始めた。医師であった[[ジョン・マクローリン (ハドソン湾会社)|ジョン・マクローリン]]が、コロンビア・ディストリクトにおける{{仮リンク|主任仲買人|en|Factor_(agent)}}として派遣された。HBC はコロンビア・ディストリクトの運営をコロンビア川経由で太平洋へ向かうことに方針変更し、コロンビア川はこの地域の流通の主要ルートとなった<ref>{{cite book |last= Meinig |first= D.W. |authorlink= :en:D. W. Meinig |title= The Great Columbia Plain |origyear= 1968 |edition= Weyerhaeuser Environmental Classic |year= 1995 |publisher= ワシントン大学出版局 |isbn= 0-295-97485-0 |pages= 73–79}}</ref>。1840年代初頭には、アメリカ人が[[オレゴン・トレイル]]を経由してオレゴン・カントリーへの入植を開始し、HBCは、領域内のアメリカ人の居住地に対して妨害を仕掛けていったものの、その数は増え続けていった。入植者の多くはコロンビア川の下流を目指し、フォート・バンクーバーへと旅していった<ref>{{cite book |last= Mackie |first= Richard Somerset |title= Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793–1843 |year= 1997 |publisher= ブリティッシュコロンビア大学出版局 |location= ブリティッシュコロンビア州バンクーバー |isbn= 0-7748-0613-3 |page= 318}}</ref>。オレゴン・トレイルにおいて、ザ・ダレスからフォート・バンクーバーにかけての最後の区間は、最もあてにならない道のりで、1846年には迂回路となる{{仮リンク|バーロー道路|en|Barlow Road}}が建設されることになった<ref name="eotot">{{cite web |url= http://www.endoftheoregontrail.org/road2oregon/sa21barlowrd.html |title= The Final Leg of the Trail |publisher= End of the Oregon Trail Interpretive Center |archiveurl=https://web.archive.org/web/20081012035621/http://www.endoftheoregontrail.org/road2oregon/sa21barlowrd.html |archivedate=2008-10-12 |accessdate=2015-06-28}}</ref>。 |

|||

合衆国とイギリスの間で{{仮リンク|1818年条約|en|Treaty of 1818}}が締結され、両国は10年間オレゴン・カントリーにおいて同等の権利を享受することを合意した。1828年までに、いわゆる「共同領有」状態を無期限に継続すべく条約は更新され、その時点でコロンビア川下流が境界となる公算が高まった。何年もの間、ハドソン湾会社はコロンビア川の管理を成功裏に維持し続けており、足場を確保しようとするアメリカの試みを阻害し続けてきた。しかし1830年代になると、アメリカ人の宗教団体がコロンビア川下流域において教会を数カ所で設立した。そして1840年代には大量のアメリカ人の入植者がイギリスの管理を崩し始めた。ハドソン湾会社は供給が激減していた毛皮交易から、サケや材木などの品目の輸出に切り替えて優位を維持すべく努力を重ねた。植民地化も試みられたが、アメリカ人居留地とうまく迎合できず失敗に終わった。アメリカ人は通常、コロンビア川の南に入植し、多くはウィラメット渓谷に居を構えた。ハドソン湾会社は川の北側に居住地を設立しようと試みたが、ほとんどのイギリス人入植者も、南のウィラメット渓谷に移っていった。イギリス人入植者は渓谷からアメリカ人の影響力を薄めようと考えていたのだが、アメリカ人の入植者の圧倒的な人数が思惑通りには進ませなかった。こういった成り行きは、「共同領有」の問題と[[オレゴン境界紛争|境界線紛争]]を再燃させた。一部のイギリス人は、とくにハドソン湾会社はコロンビア川を境界とすべく奮闘したが、1846年に締結された[[オレゴン条約]]により、境界は北緯49度線と平行に引かれることになった。コロンビア川自体は合衆国の[[オレゴン準州]]と[[ワシントン準州]]の境界となる<ref>{{cite book |last= Meinig |first= D.W. |authorlink= :en:D.W. Meinig |title= The Great Columbia Plain |origyear= 1968 |edition= Weyerhaeuser Environmental Classic |year= 1995 |publisher= ワシントン大学出版局 |isbn= 0-295-97485-0 |pages= 72–73, 75, 117, 146–47, 169–70}}</ref>。オレゴンは1859年に正式な州に昇格し、ワシントンは1889年に昇格した。 |

|||

20世紀に代わるころには、コロンビア川における航行の困難さが、カスケード山脈東側の{{仮リンク|インランド・エンパイア (北西太平洋岸)|label=インランド・エンパイア|en|Inland Northwest (United States)}}地域における経済発展の障害と見なされてきていた。<ref>{{cite news |

|||

| last = Reeder |

|||

| first = Lee B. |

|||

| title = Open the Columbia to the Sea |

|||

| publisher = Center for Columbia River History |

|||

| url = http://www.ccrh.org/comm/umatilla/primary/opensea.htm |

|||

| accessdate = 2008-04-03}} URL は、E. P. Dodd 発行の ''Pendleton Daily Tribune''誌へ1902年に掲載された記事の再版。</ref> 浚渫とその後行われたダムの建設により、川の姿を恒久的に変え自然の流れを途切れさせただけでなく、[[航行可能|可航性]]の向上に加え電力や[[灌漑]]などの利益を地域にもたらした。 |

|||

== 水運 == |

|||

[[File:USACE Astoria-Megler Bridge.jpg|thumb|alt=青空の下、長大橋が大量の水を湛えた大河を横断している。橋は、街路や建物、波止場のある川沿いの市街地から始まり、低い丘のある対岸に向かって延びていき画面から消える。橋の手前の区間には上部構造が設けられており、水面からも高くなっているが、その奥は徐々に高さを下げて、水面からさほど遠くない高さで画面外まで続いている。| コロンビア川の河口は、ちょうどオレゴン州[[アストリア (オレゴン州)|アストリア]]を過ぎたところになる。川を出入りする船は油断ならない{{仮リンク|コロンビア砂州|en|Columbia Bar}}(水平線近くにありこの写真では視認できない)の中を航行しなければならない。]] |

|||

[[File:Steamboat Hassalo running Cascades.jpg|thumb|alt=視認可能な側の側面に十数個の舷窓がある川船が、かなり大きな川の急流を航行している。煙突から煙か蒸気を吹き出しており、船の背後へ川面と平行にたなびいている。画面の手前では、50人以上の群衆が、岩がちの岸辺から船を眺めている。| カスケード急流を航行する船尾外車汽船 {{Lang|en|Hassalo}} 号(1888年5月26日撮影)。この急流はボンネビル・ダムの湖底に沈み、今は失われている。]] |

|||

[[File:Columbia Log Raft.jpg|thumb|alt=作業着を着た3人の男性が、鎖で束ねた大量の丸太で作った巨大な筏の上に立っている。その背後には、筏の離れた区画で、別の3名が作業しているのが見える。視認できるのはその区画までである。丸太の束は、いずれの人員の身長よりも高く積み上げられている。|1か所の伐採キャンプから切りだされた1年分の丸太を運ぶための{{仮リンク|ベンソン筏|label=ベンソン式の巨大な筏|en|Benson raft}}が川を下っている(1906年撮影)。]] |

|||

アメリカ人のロバート・グレイ船長と、1792年に川を探索したイギリス人船長ジョージ・バンクーバーの活動により、コロンビア砂州は突破可能であることが明らかにされた。この功績を成し遂げるまでにいくども繰り返された挫折の原因は、今日も健在である。現在の科学技術を駆使して河口に改良を加えても、強力な潮流と移動する砂州の存在が、川と太平洋の狭間を危険な水域となしている<ref>{{cite web|title = Crossing the Columbia Bar |publisher = Oregon State Marine Board | url = http://www.oregon.gov/OSMB/library/docs/30219_osmb_columbia_bar.pdf | format = PDF | accessdate = 2009-09-04}}</ref>。 |

|||

この川で[[蒸気船]]の運用を始めたのはイギリスで、1836年に{{仮リンク|ビーバー号|en|Beaver (steamship)}}を運航しており<ref name="mackie-1">{{cite book |last= Mackie |first= Richard Somerset |title= Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793–1843 |year= 1997 |publisher= ブリティッシュコロンビア大学出版局 |location=ブリティッシュコロンビア州バンクーバー |isbn= 0-7748-0613-3 |page= 136}}</ref>、その後追いでアメリカ人が運航を始めたのは1850年だった<ref name="opbtimeline">{{cite news |

|||

| url = http://www.opb.org/programs/oregonstory/ports/timeline.html |

|||

| title = The Oregon Story: A Chronology of Ports in Oregon |

|||

| publisher = [[Oregon Public Broadcasting]] |

|||

| date = 2007-01-18 |

|||

| accessdate = 2008-02-15 |

|||

}}</ref>。これにより流域で居住地が次々と設立され経済発展に結びついた<ref>{{cite book |

|||

| last = Affleck |

|||

| first = Edward L. |

|||

| title = A Century of Paddlewheelers in the Pacific Northwest, the Yukon, and Alaska |

|||

| page = 6 |

|||

| publisher = Alexander Nicholls Press |

|||

| location = ブリティッシュコロンビア州バンクーバー |

|||

| year = 2000 |

|||

| isbn = 0-920034-08-X}}</ref><ref>{{cite book |

|||

| last = Corning |

|||

| first = Howard McKinley |

|||

| title = Willamette Landings |

|||

| edition = 2nd |

|||

| publisher = Oregon Historical Society |

|||

| location = Portland, Ore. |

|||

| year = 1977 |

|||

| isbn = 0-87595-042-6 |

|||

}}</ref>。蒸気船は複数の区間に分かれて運航されていた。下流域では太平洋ーカスケード急流-セリロ滝-スネーク川合流点-{{仮リンク|ワナッチー区域のコロンビア川の蒸気船航路|label=ワナッチー区域|en|Steamboats of the Columbia River, Wenatchee Reach}}とワシントン州東部に至るまで区間を分けて運航されていた。他に{{仮リンク|アロー湖の蒸気船運航|label=ブリティッシュコロンビアのアロー湖沿岸域|en|Steamboats of the Arrow Lakes}}や{{仮リンク|ウィラメット川の蒸気船運航|label=ウィラメット川|en|Steamboats of the Willamette River}}、スネーク川といった支流や{{仮リンク|クーテネー湖|en|Kootenay Lake}}内でも航路が設けられていた。最初期は薪木を焚いて動力としていた蒸気船は、長年にわたって各領域で貨客を運び続けた。この地域における初期の鉄道は、下流域で滝によって分断された航路を接続するために建設されている<ref name="timmen">{{cite book |

|||

| last = Timmen |

|||

| first = Fritz |

|||

| title = Blow for the Landing |

|||

| publisher = Caxton Printers |

|||

| location = アイダホ州コードウェル |

|||

| year = 1972 |

|||

| isbn = 0-87004-221-1}}</ref>。1880年代になると、{{仮リンク|オレゴン鉄道水運|en|Oregon Railroad and Navigation Company}}会社や{{仮リンク|シェイバー運輸}}といった企業が鉄道網を整備し、川沿いの主要輸送ルートを補完し始めた<ref name="timmen"/>。 |

|||

=== ルイストンへの航路開設 === |

|||

早くとも1881年には、実業家の中にコロンビア川の自然な流路を改善し、航行能力の向上を求める声が挙がっている<ref name="opbtimeline"/>。年月を要する河川改修には、河口部における[[導流堤]]の建設、[[浚渫]]、[[運河]]と[[閘門]]の建設などが視野に入ってくる。今日、海洋船舶はポートランドとバンクーバーまで遡上が可能で、艀であればかなり内陸のアイダホ州[[ルイストン (アイダホ州)|ルイストン]]までたどり着くことが可能だ<ref name="ccrh-hist"/>。 |

|||

コロンビア砂州が位置を変え続けていることが、川と太平洋間の航行を困難かつ危険にし、川の流れに数多く存在する早瀬も航行の妨げとなっている。ジェームズ・A・ギブスの1964年の著作 ''Pacific Graveyard'' には、コロンビア河口周辺に数多くの難破船が存在する事が記されている。<ref>{{Cite book |

|||

| edition = 3rd |

|||

| publisher = Binford & Morts |

|||

| last = Gibbs |

|||

| first = James A |

|||

| authorlink = James A. Gibbs |

|||

| title = Pacific Graveyard |

|||

| location = Portland, Oregon |

|||

| year = 1964 |

|||

}}</ref>。 |

|||

導流堤が最初に設けられたのは1886年で<ref name="opbtimeline"/>、海に至る可航水路が拡張された。強い潮流と移動する砂州のために、河に出入りする船舶への危険性は残存しており、導流堤の保守管理は欠かすことが出来ない。 |

|||

1891年には、コロンビア川の可航水域を拡張するため浚渫が実施された。太平洋からポートランド及びバンクーバーに至る航路の水深は5.2メートルから7.6メートルまで掘り下げられている。{{仮リンク|コロンビアン|en|The Columbian}}誌に掲載された記事では、早ければ1905年までに航路の水深を12メートルまで掘り下げる必要性を称えていたが、それが実現するには1976年まで待たねばならなかった<ref>{{cite news |

|||

| title = Rewind—Editorials from our archives: 1905: 40-ft. depth wanted |

|||

| work = The Columbian |

|||

| date = 2005-12-26 |

|||

| url = http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=VC&p_theme=vc&p_action=search&p_maxdocs=200&s_dispstring=Rewind--Editorials%20from%20our%20archives:%201905:%2040-ft.%20depth%20wanted&p_field_date-0=YMD_date&p_params_date-0=date:B,E&p_text_date-0=2005&p_field_advanced-0=&p_text_advanced-0=(Rewind--Editorials%20from%20our%20archives:%201905:%2040-ft.%20depth%20wanted)&p_perpage=10&p_sort=_rank_:D&xcal_ranksort=4&xcal_useweights=yes |

|||

| accessdate = 2008-09-11 }}</ref>。 |

|||

{{仮リンク|カスケード閘門群および運河|en|Cascade Locks and Canal}}がカスケード急流で最初に建設されたのは1896年で<ref>{{Cite news|newspaper=The Oregonian |date=January 1, 1895|p=8}}</ref>、これにより蒸気船が安全にコロンビア川渓谷を航行できるようになった<ref name="scott">{{cite book |

|||

| last = Scott |

|||

| first = Harvey W. |

|||

| authorlink = :en:Harvey W. Scott |

|||

| author2=Leslie M. Scott |

|||

| year = 1924 |

|||

| title = History of the Oregon Country |

|||

| location = Cambridge |

|||

| publisher = Riverside Press |

|||

| url = http://www.worldcat.org/title/history-of-the-oregon-country/oclc/6608313 |

|||

| volume = 3 |

|||

| page = 190 |

|||

| isbn = 0-665-16710-5 |

|||

}}</ref>。セリロ滝を迂回する{{仮リンク|セリロ運河|en|Celilo Canal}}が開通したのは1915年である<ref>{{cite web |

|||

| title = The Dalles-Celilo Canal on Columbia River opens to traffic on May 5, 1915. |

|||

| url = http://www.historylink.org/essays/output.cfm?file_id=5195 |

|||

| publisher = HistoryLink.org |

|||

| accessdate = 2007-11-26 |

|||

}}</ref>。20世紀中葉には、複数のダムが建設されて、川に存在したいくつもの早瀬がダム湖の底に消えていった。大規模な閘門群が設置され、船舶や艀が容易にダムを超えて港口を続けることができるようになされている。コロンビア川とスネーク川を経由して{{仮リンク|スネーク川下流域プロジェクト|label=アイダホ州ルイストンまで至る航路}}が完工したのは1975年であった<ref name="opbtimeline"/>。水運を利用する主要産品のひとつが小麦であり、ほとんどが輸出される。合衆国から輸出される小麦の40パーセント以上がコロンビア川を艀で運ばれている<ref>{{cite web |

|||

| title = Supporting Columbia-Snake River Commerce |

|||

| archiveurl = https://web.archive.org/web/20080410162807/http://www.nwriverpartners.org/pdf/economic_impact.pdf |

|||

| url = http://www.nwriverpartners.org/pdf/economic_impact.pdf |

|||

| format= PDF |

|||

| publisher = Northwest RiverPartners |

|||

| archivedate = 2008-04-10 |

|||

| accessdate = 2015-07-19 |

|||

}}</ref>。 |

|||

{{関連仮リンク|セント・ヘレンズ山の1980の噴火活動|ref=セント・ヘレンズ山#1980年の噴火|en=1980 eruption of Mount St. Helens}}の際には、その周辺で泥流が頻発して川に土砂が流れ込み、コロンビア川本流でも6キロメートル以上の区間において水深が7.6メートルまで浅くなり、ポートランド経済に悪影響を与えた<ref>{{Cite book| last=Harris |first=Stephen L. |year=1988| title=Fire Mountains of the West: The Cascade and Mono Lake Volcanoes |location=モンタナ州ミズーラ |publisher=Mountain Press Publishing Company |page=209|ISBN=0-87842-220-X}}</ref>。 |

|||

===航路水深の増嵩化=== |

|||

[[File:Essayons.JPG|thumb|alt=大型でほとんど長方形に近い形の舷側が黒く船体が赤く塗られた船舶が、緩やかな航跡を残しながら岸辺からから巨大な川へと進んでいる。船の甲板の上に煙がたなびき、その甲板にはアンテナや様々な機械的設備、そして、複数の窓が完備した部屋がある。|{{En|Essayons}} 号:アメリカ陸軍工兵隊が有する、1983年からコロンビア川で航路の浚渫作業に従事する3隻の船舶のひとつ<ref>{{cite web | title = Hopper Dredges |

|||

| publisher = GlobalSecurity.org |

|||

| date = 2005-04-27 |

|||

| url = http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/dredge-hopper.htm |

|||

| accessdate = 2008-04-03}}</ref>。]] |

|||

航路を維持し改善する努力は現在も継続されている。1990年には、コロンビア川下流域で更なる浚渫の可能性を検討する調査が新たに始まった。この計画は経済的側面と環境維持の観点から、スタート当初から論争の的となっている<ref>{{cite news |

|||

| title = Cleanup study already bogged in controversy |

|||

| date = 1990-01-21 |

|||

| work = オレゴニアン |

|||

| author = Koberstein, Paul; Durbin, Kathie |

|||

}}</ref>。 |

|||

1999年、議会はポートランドからアストリアの間の航路を12メートルから13メートルまで掘り下げることを認可した。これにより、大型のコンテナ船や穀物輸送船がポートランドとバンクーバーまで親友可能になる<ref name="ColDredge">{{cite news |

|||

| title = Dredging Columbia a very big job |

|||

| work = The Columbian |

|||

| date = 2007-03-07 |

|||

| first = Tom |

|||

| last = Koenninger |

|||

| accessdate = 2008-09-11 |

|||

| url = http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=VC&p_theme=vc&p_action=search&p_maxdocs=200&s_dispstring=Dredging%20Columbia%20a%20very%20big%20job&p_field_date-0=YMD_date&p_params_date-0=date:B,E&p_text_date-0=2007&p_field_advanced-0=&p_text_advanced-0=(Dredging%20Columbia%20a%20very%20big%20job)&p_perpage=10&p_sort=_rank_:D&xcal_ranksort=4&xcal_useweights=yes}}</ref>。しかしながら、このプロジェクトは河床に沈殿している有害物質を攪拌して拡散させる恐れがあるとして反対に直面した。ポートランドを拠点とする NWEA({{En|Northwest Environmental Advocates}}:太平洋岸北西部の環境保護団体)は陸軍工兵隊に対して訴訟を起こしたが、2006年に{{仮リンク|第9巡回控訴裁判所|en|United States Court of Appeals for the Ninth Circuit}}において棄却された。<ref name="ColDredgeEdit">{{cite news |

|||

| last = ''Columbian'' editorial writers |

|||

| title = In our view ? monitor the dredging |

|||

| work = コロンビアン |

|||

| date = 2006-08-26 |

|||

| accessdate = 2008-09-11 |

|||

| url = http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=VC&p_theme=vc&p_action=search&p_maxdocs=200&s_dispstring=In%20Our%20View%20-%20Monitor%20the%20Dredging&p_field_date-0=YMD_date&p_params_date-0=date:B,E&p_text_date-0=2006&p_field_advanced-0=&p_text_advanced-0=(In%20Our%20View%20-%20Monitor%20the%20Dredging)&p_perpage=10&p_sort=_rank_:D&xcal_ranksort=4&xcal_useweights=yes}}</ref>。プロジェクトでは、環境に対する影響を緩和する手段が講じられている。例えば、陸軍工兵隊はプロジェクトによって悪影響を受ける湿地帯に対し12回に渡って回復措置を行う必要がある<ref name="ColDredge"/>。2006年初頭の段階で、工兵隊は油圧機器用のオイルを190リットルもコロンビア川に流出してしまい、環境保護団体から更なる批判を招く羽目に陥った<ref>{{cite news |

|||

| title = State rebukes Corps of Engineers over oil spill |

|||

| work = The Columbian |

|||

| date = 2006-03-03 |

|||

| first = Erik |

|||

| last = Robinson |

|||

| accessdate = 2008-09-11 |

|||

| url = http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=VC&p_theme=vc&p_action=search&p_maxdocs=200&s_dispstring=State%20rebukes%20Corps%20of%20Engineers%20over%20spill&p_field_date-0=YMD_date&p_params_date-0=date:B,E&p_text_date-0=2006&p_field_advanced-0=&p_text_advanced-0=(State%20rebukes%20Corps%20of%20Engineers%20over%20spill)&p_perpage=10&p_sort=_rank_:D&xcal_ranksort=4&xcal_useweights=yes}}</ref>。 |

|||

プロジェクトの施工作業は2005年に開始され、2010年に完了した<ref>{{cite web |

|||

| url = http://www.pnwa.net/new/Articles/Columbia_River_Channel_Deepening.pdf |

|||

| title = Columbia River channel deepening - maintenance needed to maximize benefits |

|||

| publisher = Pacific Northwest Waterways Association |

|||

| format = PDF |

|||

| accessdate = 2013-01-23}}</ref>。総費用は1億5000万ドルに及んでいる。そのうち65パーセントを連邦政府が拠出し、オレゴン州とワシントン州はそれぞれ2700万ドルを計上、他に6ヶ所の港湾がコストを負担している<ref name="ColDredge"/><ref>{{cite news |

|||

| title = Bush budget offers $15 million for dredging |

|||

| date = 2006-02-08 |

|||

| work = The Columbian |

|||

| accessdate = 2008-09-11 |

|||

| url = http://nl.newsbank.com/nl-search/we/Archives?p_product=VC&p_theme=vc&p_action=search&p_maxdocs=200&s_dispstring=Bush%20budget%20offers%20$15%20million%20for%20dredging&p_field_date-0=YMD_date&p_params_date-0=date:B,E&p_text_date-0=2006&p_field_advanced-0=&p_text_advanced-0=(Bush%20budget%20offers%20$15%20million%20for%20dredging)&p_perpage=10&p_sort=_rank_:D&xcal_ranksort=4&xcal_useweights=yes}}</ref>。 |

|||

== 支流 == |

== 支流 == |

||

| 133行目: | 903行目: | ||

== 出典・脚注 == |

== 出典・脚注 == |

||

{{Reflist|2}} |

|||

{{Commons|Category:Columbia River}} |

{{Commons|Category:Columbia River}} |

||

{{Reflist}} |

|||

{{ワシントン州}} |

{{ワシントン州}} |

||

2015年7月23日 (木) 17:07時点における版

コロンビア川(Columbia River)は、カナダのブリティッシュコロンビア州およびアメリカ合衆国太平洋岸北西部を流れる川である。

ブリティッシュコロンビア州のカナディアンロッキーに源を発する。そこからアメリカ、ワシントン州を流れ、ポートランドにて支流のウィラメット川を合わせ、オレゴン州のアストリアにて太平洋に注ぐ。最後の480kmはワシントン州とオレゴン州の境界となっている。

コロンビア川には、ボンネビル・ダム、グランドクーリーダムなどの水力発電用のダムがある。

マンハッタン計画以来半世紀間操業したハンフォード・サイトのプルトニウム生産炉による放射能汚染が深刻な問題となっている。

流路

コロンビア川の2,000キロメートルに及ぶ旅路は、ブリティッシュコロンビア州内のロッキー山脈トレンチ南部から始まる。コロンビア湖(標高 820 メートル)と周辺のコロンビア湿原が川の水源と成っている。トレンチはカナディアン・ロッキーとコロンビア山脈の間にある、幅広くて深く長く延びた氷食谷であり、川の最上流部はこのトレンチを北西方向へ320キロメートルも流れていく。流域にはウィンダミア湖やインヴァーミアの町があり、この地域はブリティッシュコロンビア州内でコロンビア・バレーと呼ばれている。川は更に北西へ向かい、ゴールデンの横を通り、キンバスケット湖へ流れ込む。湖を出た川はセルカーク山脈の北端を回りこんで鋭く南に向きを変え、この地域でビッグ・ベンド・カントリーと呼ばれている区域に入って、レベルストーク湖とアロー湖を抜けていく。ここまでのレベルストークとビッグ・ベンド、コロンビア・バレーを合わせた地域を、州内ではコロンビア・カントリーと呼んでいる。アロー湖の下流で、コロンビア川はキャッスルガーの市街(ここで支流のクートネー川と合流する)と、トレールという、クートニー地域西部における2ヶ所の大きな都市部を抜けていく。カナダ=米国国境の3キロメートル北で、ペンド・オレイル川と合流する[1]。

ワシントン州東部に入り、コロンビア川はスポケーン川の合流部で南から西へと向きを変える。川はコルビル・インディアン居留地の南限と東限となっており、また、スポケーン・インディアン居留地の西限ともなっている[2]。 オカノガン川と合流した後で川は南に向きを変え、州の中央部でワナッチー川との合流後、南東に向かう。このCの字を描く流路の区間も“ビッグ・ベンド”と呼ばれている。1万年から1万5千年前にかけて繰り返し発生したミズーラ洪水により大量の水流が直接南へ流れ、グランドクーリーと呼ばれる古代の河床を形成した。洪水期がおわると、川は現在の流れとなり、グランドクーリーは乾燥していった。20世紀中葉にグランドクーリーダムが建設され、ルーズベルト湖が誕生した。また近くの涸れ谷(クーリー)に湖水が汲み出され、バンクス湖という人造湖が造られた[3]

その後、川は渓谷円形劇場(州北西部の著名なコンサート会場)の横を流れ、プリースト・ラピッズ・ダムを通りぬけて、そしてハンフォード核保留地に至る。保留地内全体はハンフォード・リーチといい、アメリカ国内で唯一完全にダムによる制御や河口の潮汐などの影響をうけること無く、川が全く自由に流れている区間である。トリシティズ都市圏でスネーク川とヤキマ川と合流した後、コロンビア川はワシントン=オレゴン州境となり、急な屈曲部を西へ流れていく。川は河口に到るまで497キロメートルにわたる州境を画定している[4]。

オレゴン州のザ・ダレス近郊で、デシューツ川と合流する。ザ・ダレスとポートランドの間で、コロンビア川はカスケード山脈を横断し、雄大なコロンビア川渓谷を形作る。クラマス川を例外として、カスケード山脈を横断する河川は他に無く、山脈内やその直近に水源を有するか、山脈に平行に流れている。例えば、ピット川は、水源と上流部がカスケード山脈内を流れているが、対照的にコロンビア川は、水源のあるロッキー山脈から数千キロを通り抜けてきている。渓谷はその強く安定した風と風景美、そして重要な輸送ルートの役割で知られている[5]。

西へ流れてきた川は、ポートランドとバンクーバー近郊でウィラメット川と合流するところで急に向きを北北西へ変える。ここで川の流れは比較的緩やかとなり、川底の堆積が進みやがては三角州を形成するようになる。ロングビュー近郊でカウリッツ川と合流した後、川は再び西へと流れていく。やがてコロンビア川はオレゴン州アストリアの西で、位置と形状を常に変え続け河口域の航行を世界でも有数の危険なものとしているコロンビア砂州を越えて太平洋に注ぎこむ[6]。河口周辺の危険性と多くの難破船の存在が、この水域に「船の墓場」という悪名を与えている。[7]。

コロンビア川の流域面積は670,000平方キロメートルに達する[8]。この流域は、アイダホ州のほぼ全域、ブリティッシュコロンビア州、オレゴン州、ワシントン州の広い範囲、モンタナ州では大陸分水界の西側全体、そしてワイオミング州とユタ州、ネバダ州の一部にまで及び、その総面積はフランス1国に匹敵する。流路のうち1,200キロメートルが、また流域のうち85パーセントがアメリカ国内にある[9]。 川の全長は全米で12番目、流域も6番目の広さとなる[8]。カナダ国内では、流路延長は801キロメートルで国内23位[10]、流域面積は 103,000 平方キロメートルで13位となる[11]。 「コロンビア」という名称は、ブリティッシュコロンビア州のように、様々な地形や水域に対して流用されている。

流量

コロンビア川の河口における平均流量は毎秒約7,500立方メートルもあり[8]、北アメリカ大陸から太平洋に流入する河川の中では最大で[12]、アメリカ国内でも4番目に当たる[8]。アメリカ合衆国=カナダ国境における平均流量は、毎秒2,800立方メートルで、その地点での流域面積は 103,000平方キロメートルあり[13]、全域の15パーセントに相当する。コロンビア川で過去に計測された最大流量は、ダムが建設される以前の1894年6月にザ・ダレスで記録された毎秒35,000立方メートルである[14]。ザ・ダレスで記録された最小流量は、1968年4月16日の毎秒340立方メートルで、45キロメートル上流に建設されたジョン・デイ・ダムの貯水が開始された時だった[14]。ザ・ダレスは河口から約310キロメートル離れており、この地点より上流の流域面積は610,000平方キロメートルで全域の概ね91パーセントに相当する[14]。コロンビア川の流量は、上流にある数多くの貯水施設、灌漑用設備、そして下流部においては太平洋の潮汐の影響を受ける。アメリカ国立海洋局は、6ヶ所の潮位計で水位を観測しノース・ジェッティの入口からボンネビル・ダムの基部までの間の22ヶ所で水位予測を行っている[15]。

地質

プレート・テクトニクスによりパンゲア大陸が分裂し、北アメリカがヨーロッパとアフリカから引き離され、パンサラッサ大洋(現在の太平洋の前身)へと押し出されていた当時、太平洋岸北西部は大陸の一部ではなかった。北アメリカ大陸が西へ移動するにつれ、ファラロン・プレートが西端の下へ沈み込んいき、概ね1億5千万年前から9千万年前にかけて、プレート上の島弧が移動して北アメリカ大陸と一体化し、太平洋岸北西部を形成した[16]。

コロンビア盆地の大枠が定まったのは6千万年前から4千万年前にかけての時期で、当初は巨大な内海に沈んでいたが、徐々に隆起していく[17]。 4千万年前から2千万年前の始新世と中新世にかけては、大規模な噴火活動が頻発し、コロンビア川が流下する地域の景観を大きく変えていった[18]。 コロンビア川の基となった川の下流部は、後にフッド山が噴火し誕生する場所にあった谷筋を通過しており、その侵食による堆積物と火山噴火が、オレゴン州北西部のバーノーニア近郊にある北部オレゴン海岸山脈東側の丘陵地帯の基盤となる、厚さ3キロメートル以上の三角州を形成した[19]。1千7百万年前から6百万年前にかけて、大規模な洪水玄武岩の噴出がロンビア川台地を覆い尽くし、コロンビア川下流は現在の流れになった[20]。 カスケード山脈の隆起は、更新世初期(2百万年前~70万年前)に始まった。コロンビア川は隆起する山脈を侵食していき、コロンビア川渓谷を形作っていった[18]。

川とその流域は、最終氷期の終わりにかけて生じた世界最大級の破滅的洪水を複数回経験している。ミズーラ氷河湖の周期的なアイスダムの決壊はミズーラ洪水を引き起こし、世界全体の河川の総流量の10倍に及ぶ膨大な水が、数千の間に何十回となく溢れ出た[21]。 正確な洪水の発生回数は不明であるが、地質学者は少なくとも40回発生した裏付けを得ている。痕跡からは洪水が1万9千年前から1万3千年前にかけて起きていたことが分かっている[22]。

洪水はワシントン州東部を洗い流し、チャネルド・スキャブランドを形成した。ここは峡谷状の河床や玄武岩の上に積もった深い表土を鋭くえぐりとり網状に入り組んだ谷筋であるクーリーが、複雑に組み合わさった地形である。無秩序なスキャブランドの上には肥沃な土地に満ちた頂上が平坦なビュートが数多くある[20][23]。 数カ所の狭隘部で溢水が滞留し、ルイス湖等の一過性の湖を作り出し堆積物を跡に残した。水深は、ワルーラ・ギャップで380メートル、ボンネビル・ダムで250メートル、オレゴン州ポートランドで120メートル以上と見積もられている[24]。 クインシーやオセロ、パスコ盆地まで洪水が届くと、流れは幅が拡がって遅くなり、堆積物が滞留した[23]。周期的に発生する洪水は、コロンビア川台地の低地部に大量の堆積物を残し、21世紀の農家はウィラメット渓谷で「モンタナの肥沃な土と、ワシントンのパルースの粘土からなる畑を耕している」[25]。

過去数千年にわたって、コロンビア川渓谷の北斜面で大規模な地すべりが幾度も生じており、テーブル・マウンテンやグリーンリーフ山の南斜面から大量の土砂が、現在のボンネビル・ダム付近に崩落した。一連の崩落の中で最後かつ重要視されているのがボンネビル地すべりで、延長5.6キロメートルに渡って川を埋め巨大な土砂ダムを形成した[26][27]。 研究の結果、ボンネビル地すべりは1060年から1760年の間に起きたと見積もられている。今に残る岩屑は複数回の地すべりにより生じたとした見方が比較的最近出ており、その長大な範囲を説明付けている[27]。発生時期の見積の内、後期の方が正しければ、1700年のカスケード地震との関連が示唆される[27][28]。 ボンネビル地すべりによる岩屑の堆積は川をせき止め、最終的に堆積物を洗い流した。川が障害を除去するまでどのくらいの期間がかかったか判明していないが、数カ月から数年は必要だったと見積もられている[29]。 地すべりの大量の岩屑は残存し、川は流路を約2.4キロメートル南へ移し、その場はカスケード急流となった[30]。 1938年、ボンネビル・ダムの建設により急流は姿を消し、その工事で発見された埋木から地すべりの発生時期の推定が改善された[30][31]。

1980年にはし、大量の土砂がコロンビア川下流に堆積して、一時的に可航水路の水深が7.9メートルまで浅くなった[32]。

先住民族

人類がコロンビア川流域に居住し始めたのは 1万5000年以上前で、サケの漁獲をベースとした定住生活への移行はおよそ3,000年前と考えられている[33]。 1962年、ワシントン州東部のパルース川とスネーク川の合流点近くのマームズ岩陰遺跡で、考古学者が人類が活動していた痕跡を発見し、その時期は11,230年前まで遡るものだった。1996年には、ワシントン州ケニウィック近郊で、9,000年前の有史以前の人骨が見つかっている(ケネウィック人と呼ばれている)。この発見は、北アメリカに人類が到来した時期を巡る科学界の議論を再燃させ、さらに、科学界とアメリカ先住民の間で、その人骨を所持しあるいは研究する資格をどちらが有しているのかについて論争が勃発した[34]。

多くの異なるアメリカ先住民とファースト・ネーションが、コロンビア川周辺で伝統と継続した存在感を有している。カナダ=アメリカ合衆国国境の南では、コルビル族やスポケーン族、クーダレン族、ヤカマ族、ネズ・パース族、カイユース族、パルース族、ユーマティラ族、コウリッツ族、ウォーム・スプリングス部族連合が合衆国内の流域に居住している。スネーク川上流部サーモン川の流域には、ショショーニ族やバンノック族がいる。カナダ側の下流域にはシナイクスト族あるいは湖の民と呼ばれる人々が住んでいて[35]、上流部にはセクウェップム族がおり、かれらはロッキー山脈より東の流域全体を自分たちのテリトリーとみなしている[36]。 コロンビア盆地のカナダ側の領域は、クーテネイ族のカナダ側の氏族、クトゥーナーハ族の伝統的なホームランドである。

チヌーク族は、現在連邦政府から認定を受けていないが、コロンビア川下流域に居住しており、チヌーク語で Wimahl と呼んでおり[37]、そして現在ワシントン州内の中流域に居住するシャハプティン語を話す人々は Nch’i-Wàna と呼んでいる[38]。 カナダ国内の上流域にあるアロー湖周辺域に住むシナイクスト族は、川の名をswah'netk'qhu と言っている[39]。 この3つの言葉は全て本質的に同じで「大きな川」という意味である。

口伝は、現在オレゴン州=ワシントン州境となっているコロンビア川渓谷の両岸を結ぶ陸橋、神々の橋(Bridge of the Gods) の誕生と崩壊を物語る。この橋は、地質学的資料からボンネビル地すべりが対応すると見られているが、複数の伝説の中で、セントヘレンズ山の女神の寵愛をめぐるアダムズ山の神とフッド山の神との争いの結果生じたと語られている[40]。 この橋について、アメリカ先住民のそれぞれの部族が伝える物語は細部で異なっているが、川の北側と南側の部族間の交流を促進したことは共通している[41][42]。

元々はスペイン領ニューメキシコで飼育され始めた馬は、従来の部族間交易ルートを通して広まっていき、1700年頃にはスネーク川平原のショショーニ族の手元に届いている。ネズ・パース族やカイユース族、フラットヘッド族が、最初に馬を取得したのは1730年頃である[43][44]。

馬の到来とともに、馬術や調教技術などの大平原地帯の文化が流入し、機動性や狩猟の効率、交易範囲の拡大、馬と戦争とが冨と名声に結びついたことよる闘争の激化に加え、大規模で強大な部族連合の隆盛が生じた。ネズ・パース族とカイユース族は大規模な馬群を維持し、毎年大平原へ長距離遠征を行ってバイソンを狩猟し続け、大平原文化を大きく取り入れていくこととなった。そして、こういった部族を通して、コロンビア川流域に馬と大平原文化が広まっていった。他の部族における馬と大平原文化の浸透程度は様々だった。ヤカマ族やユーマティラ族、パルース族、スポケーン族、クーダレン族はかなり大規模な馬群を維持し、大平原文化の特徴を一部取り入れているが、漁業関連経済の重要性は変わらなかった。モララ族とクリキタット族、ウェナチー族、オカナガン族、シンカイユース族といったあまり影響を受けなかった部族は、小規模な馬群を確保しただけでほとんど大平原文化の影響を受け入れなかった。全く影響を受けること無く留まった部族も複数あり、サンポイル族やネスペレム族は漁業を中心とした文化を保ちつづけた[43]。

18世紀から19世紀にかけて、この地域の先住民族は、幾度と無く様々な場所で異邦人と遭遇することとなった。ヨーロッパ人とアメリカ植民地からの船舶が、18世紀末には河口周辺の沿岸地域へ探検に訪れ、現地の部族と交易を行った。この関わりが先住民に大打撃を与えたことは間違いない。天然痘が流行し、人口の激減が生じたのだ。カナダの探検家、アレグザンダー・マッケンジーは1793年に、現在ブリティッシュコロンビア州内陸部と呼ばれる地域を横断した[44]。1805年から1807年にかけて、ルイス・クラーク探検隊がクリアウォーター川とスネーク川に沿ってオレゴン・カントリーに到来し、多くの部族の小規模な集落を訪れた。彼らの記録には訪問者からちょっとした用品をかすめとることを恥とも思わない、持てなしの良い商人の話が残されている。また彼らは、沿岸地域の部族との交易で入手した真鍮の薬缶や英国製のマスケット銃などといった工芸品を記録している[45]。 西洋人との遭遇の初期時点では、コロンビア川の中流域から下流域の先住民は集落を形成せず、村というには小規模だが家族単位ではない集団の規模で居住していた。こういった集団は定住すること無くサケを追い求めて、季節に応じて川沿いを上下と移動していた[46]。

1848年のホイットマン虐殺事件を皮切に、入植者と地域の先住民との間で多くの抗争が巻き起こった[47]。 後のインディアン戦争、特にヤキマ戦争の結果、先住民は大きく数を減らし、多くの土地がその手を離れた[48]。 年を経るにつれ、コロンビア川における先住民族の漁業権が、州や商業漁業、地主にとって問題視されるようになっていく。合衆国最高裁判所は1905年と1918年に、漁業権の存在を支持する画期的な判決を下しており[49]、これは一般にボルト判決と呼ばれる、1974年の合衆国対ワシントン州の訴訟と同じ意義を持つ。

漁業は地域の先住民文化の中心であり、生計手段と宗教的信仰の一部であった[50]。先住民がコロンビア川で魚を捕る主要な河岸が数カ所あり、そういった場所は交易所としても機能していた。ザ・ダレスの東にあったセリロ滝は、異なる文化を持つグループが交易と交流をもつ重要な場所であり[46]、11,000年にもわたって漁業と交易に用いられていた。西洋人との遭遇以前、この周辺の14キロメートルに渡る流域にあった村落の総人口は10,000人を上回っていた可能性がある[51]。 この場所には遥か大平原からも交易者が訪れていた[52]。 コロンビア川渓谷のカスケード急流と、ワシントン州東部のケトル滝とプリースト急流もまた、漁猟と交易の主要地点であった[53][54]。

先史時代のコロンビア川におけるサケとニジマスの漁獲量は年平均1千万から1千6百万匹と見積もられている。これに比べ、1938年以降で最大漁獲量は1986年の320万匹である[55]。 先住民による年間漁獲量は19,000トン程度と見積もられている[56]。最も重要かつ生産性の高い漁場はセリロ滝で、おそらくは北米で最も漁獲高の大きい内陸の漁場だった[57]。 この滝は、チヌーク語を話す部族とシャハプティン語を話す部族との端境にあり、太平洋岸の高原地帯を横切る広範な交易ネットワークの中心をなしていた[58]。セリロは、継続的に住民がいた北米大陸でも最古のコミュニティであった[59]。

1866年に白人の入植者がサケの缶詰工場の創業を開始したことにより、サケの生息数が大きく減少した。そして、1908年にアメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトは、サケの遡上は25年前と比べるとほんの僅かにすぎない、と述べている[60]

20世紀を通じて河川の開発が行われ、1938年のカスケード急流の水没を嚆矢として主要な漁場は次々とダム湖の底に沈んでいった。こういった開発は先住民と合衆国政府機関との多方面に渡る交渉の結果成し遂げられていった。様々な部族からなるウォーム・スプリングス部族連合は、1938年にボンネビル・ダムが完成し、カスケード急流が水没した後、憲章を採択し法人化した[61]。 とはいえ、1930年代には、未だに魚の行動パターンに従い、季節を通じて川沿いに移動しながら生活する先住民がいた[62]。ヤカマ族が正式な政府を立ち上げたのは比較的遅く1944年だった[63]。21世紀においても、ヤカマ族やネズ・パース族、ユーマティラ族とウォーム・スプリングス部族連合は全て、コロンビア川とその支流における漁業権を堅持している。[56]。

1957年に、ザ・ダレス・ダムの建設により、セリロ滝が川底に消え、先住民の漁場コミュニティも失われた[59]。ザ・ダレス・ダムにより失われたセリロを始めとする複数の漁場に対する補償として、関係部族は2680万ドルの和解金を受け取っている[64]。 ウォーム・スプリングス部族連合は、400万ドルに及ぶ和解金の一部をフッド山の南に位置するカニータ・リゾートの設立に費やした[61]。

探検家の活動

数名の歴史家は、ヨーロッパ人が到達するはるか昔、紀元前219年には、日本人あるいは中国人が北西海岸に漂着していたと信じている[65]。彼らがコロンビア川河口周辺に上陸したかどうかは定かではない。難破船から脱出したスペイン人が1679年に海岸に辿り着き、クラットソップ族と取引した証拠が存在する。彼らが本当にコロンビア川を目にした最初のヨーロッパ人であったとしても、本国へ何も報告はおこなっていない[66]。

18世紀には、大西洋(もしくは北アメリカ内陸部)と太平洋を結ぶ北西航路の発見に強い関心が集まった。数多くの船舶がこの領域に押しかけ、特にスペイン籍とイギリス籍の船舶が、ハドソン湾やミズーリ川へ繋がる長大河川を求めて北西海岸を探索した。コロンビア川の発見を最初に報告したヨーロッパ人は、ブルーノ・デ・ヘセタで、1775年に河口を目にしている。流れが強く、人員不足もあって、部下の進言に従い彼は川の探検に乗り出さなかった。彼は河口部を湾とみなし、エンセナダ・デ・アスンシオン (Ensenada de Asunción) と名付けている。その後に制作されたスペインの地図には、彼の報告に基づき、川をリオ・デ・サン・ロケ (Rio de San Roque [37]、あるいはその入口をエントラーダ・デ・へゼタ (Entrada de Hezeta) [66] と記載したものがある。へセタの報告を受けて、イギリス人沿岸毛皮交易業者のジョン・ミアーズ船長が、1788年に川を捜索したものの最終的に存在しないと結論を下した[67]。川が見つからなかったことに失望して、かれはとある岬をディスアポイントメント岬と名付けたが、実際のところ、そこが河口の北端であった[68]。

次に起きた出来事は、それから数十年に渡るイギリスとアメリカのこの地域に対する探検、領有権の主張において協調と論争の基礎を形成した。イギリス海軍のジョージ・バンクーバー司令官は、1792年4月にコロンビア川の河口に船を進め、水色が変わるのを観測した。しかし彼はミアーズの報告を疑わず、そのまま北へ航海を続けた[37]。その月末に、バンクーバーはアメリカ人のロバート・グレイ船長と、ファンデフカ海峡で遭遇した。グレイは、コロンビア川の入口を見つけたが、9日間粘ったものの、進入するには至らなかったと報告した[69]。

1792年5月12日、グレイは南へ戻りコロンビア砂州を横切り、初めて川の中に進入し探検を行った。グレイの毛皮公益事業は、オレゴンのボストン(現オレゴン州シェッド)の商人から融資を受けており、コロンビア・レディビバ (Columbia Rediviva)という名の私有船を与えられており、かれは5月18日に船の名に因んで川に命名した[66][70]。グレイはコロンビア川河口周辺で9日間交易に従事し、それから上流に向かって21キロメートル航行した。到達した最遠地点はグレーズ川の合流点であるグレーズ湾であった[71]。グレイのコロンビア川発見は、後にオレゴン・カントリーの領有を主張するロシアやグレートブリテン王国、スペイン等の国々に対する合衆国の強みとなった[72]。

1792年10月、バンクーバーは彼の副官であるウィリアム・ロバート・ブロートン大尉に川の遡上を命じた。ブロートンはコロンビア川渓谷の西端である、サンディー川の合流点まで辿り着いた。河口から160キロメートル遡っており、その際にフッド山を目にしてその名を付けている。ブロートンは公式に川とその流域、河口周辺の沿岸域をグレートブリテン王国領と宣言した。逆に、グレイは合衆国を代表して公式な領有宣言を行っていない[73][74]。

コロンビア川はミズーリ川の水源とほぼ同じ緯度にあるので、グレイとバンクーバーは念願の北西航路を発見したのではないかと推測していた。1798年発行のイギリスの地図には、コロンビア川とミズーリ川の間を結ぶ点線が描かれている[66]。しかし、アメリカ人探検家のメリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークがアメリカ西部の広大な地図のない大地を遠征し(1803年~1805年)、その結果を地図に描いて2つの川の間に通廊は存在しないことを示した。ロッキー山脈を踏破した後、ルイスとクラークは丸木舟を作り、スネーク川を漕ぎ降り、現在のワシントン州トリシティズ近くでコロンビア川に辿り着いた。彼らは川を数マイル遡り、ベイトマン島まで辿り着いた後、川を下っていって河口で遠征を終えクラットソップ砦を建設した。この砦は短命で、3ヶ月しか持たなかった[66]。

北西会社に雇われていたカナダ人の探検家、デイヴィッド・トンプソンは、1807年から1808年にかけての冬を、コロンビア川源泉近くの現ブリティッシュコロンビア州インヴァーミアにあったクートネー・ハウスで過ごした。続く数年にわたって、彼は川と北部流域の大半を探索し続けた。1811年に、彼はコロンビア川を太平洋へと下っていって、ジョン・ジェイコブ・アスターの太平洋毛皮会社が河口に設立したアストリアへたどり着いた。北からの帰路において、トンプソンはそれまで訪れていなかった区間を探索しており、結果としてコロンビア川の本流を完全に踏破した最初のヨーロッパ系アメリカ人となった[66]。

1825年、ハドソン湾会社 (HBC) がコロンビア川の堤へ、コロンビア・ディストリクトにおける本部としてフォート・バンクーバー(現在のワシントン州バンクーバー)を設立し、ロッキー山脈より西側全域を対象として運営を始めた。医師であったジョン・マクローリンが、コロンビア・ディストリクトにおける主任仲買人として派遣された。HBC はコロンビア・ディストリクトの運営をコロンビア川経由で太平洋へ向かうことに方針変更し、コロンビア川はこの地域の流通の主要ルートとなった[75]。1840年代初頭には、アメリカ人がオレゴン・トレイルを経由してオレゴン・カントリーへの入植を開始し、HBCは、領域内のアメリカ人の居住地に対して妨害を仕掛けていったものの、その数は増え続けていった。入植者の多くはコロンビア川の下流を目指し、フォート・バンクーバーへと旅していった[76]。オレゴン・トレイルにおいて、ザ・ダレスからフォート・バンクーバーにかけての最後の区間は、最もあてにならない道のりで、1846年には迂回路となるバーロー道路が建設されることになった[77]。

合衆国とイギリスの間で1818年条約が締結され、両国は10年間オレゴン・カントリーにおいて同等の権利を享受することを合意した。1828年までに、いわゆる「共同領有」状態を無期限に継続すべく条約は更新され、その時点でコロンビア川下流が境界となる公算が高まった。何年もの間、ハドソン湾会社はコロンビア川の管理を成功裏に維持し続けており、足場を確保しようとするアメリカの試みを阻害し続けてきた。しかし1830年代になると、アメリカ人の宗教団体がコロンビア川下流域において教会を数カ所で設立した。そして1840年代には大量のアメリカ人の入植者がイギリスの管理を崩し始めた。ハドソン湾会社は供給が激減していた毛皮交易から、サケや材木などの品目の輸出に切り替えて優位を維持すべく努力を重ねた。植民地化も試みられたが、アメリカ人居留地とうまく迎合できず失敗に終わった。アメリカ人は通常、コロンビア川の南に入植し、多くはウィラメット渓谷に居を構えた。ハドソン湾会社は川の北側に居住地を設立しようと試みたが、ほとんどのイギリス人入植者も、南のウィラメット渓谷に移っていった。イギリス人入植者は渓谷からアメリカ人の影響力を薄めようと考えていたのだが、アメリカ人の入植者の圧倒的な人数が思惑通りには進ませなかった。こういった成り行きは、「共同領有」の問題と境界線紛争を再燃させた。一部のイギリス人は、とくにハドソン湾会社はコロンビア川を境界とすべく奮闘したが、1846年に締結されたオレゴン条約により、境界は北緯49度線と平行に引かれることになった。コロンビア川自体は合衆国のオレゴン準州とワシントン準州の境界となる[78]。オレゴンは1859年に正式な州に昇格し、ワシントンは1889年に昇格した。

20世紀に代わるころには、コロンビア川における航行の困難さが、カスケード山脈東側のインランド・エンパイア地域における経済発展の障害と見なされてきていた。[79] 浚渫とその後行われたダムの建設により、川の姿を恒久的に変え自然の流れを途切れさせただけでなく、可航性の向上に加え電力や灌漑などの利益を地域にもたらした。

水運

アメリカ人のロバート・グレイ船長と、1792年に川を探索したイギリス人船長ジョージ・バンクーバーの活動により、コロンビア砂州は突破可能であることが明らかにされた。この功績を成し遂げるまでにいくども繰り返された挫折の原因は、今日も健在である。現在の科学技術を駆使して河口に改良を加えても、強力な潮流と移動する砂州の存在が、川と太平洋の狭間を危険な水域となしている[80]。

この川で蒸気船の運用を始めたのはイギリスで、1836年にビーバー号を運航しており[81]、その後追いでアメリカ人が運航を始めたのは1850年だった[82]。これにより流域で居住地が次々と設立され経済発展に結びついた[83][84]。蒸気船は複数の区間に分かれて運航されていた。下流域では太平洋ーカスケード急流-セリロ滝-スネーク川合流点-ワナッチー区域とワシントン州東部に至るまで区間を分けて運航されていた。他にブリティッシュコロンビアのアロー湖沿岸域やウィラメット川、スネーク川といった支流やクーテネー湖内でも航路が設けられていた。最初期は薪木を焚いて動力としていた蒸気船は、長年にわたって各領域で貨客を運び続けた。この地域における初期の鉄道は、下流域で滝によって分断された航路を接続するために建設されている[85]。1880年代になると、オレゴン鉄道水運会社やシェイバー運輸といった企業が鉄道網を整備し、川沿いの主要輸送ルートを補完し始めた[85]。

ルイストンへの航路開設

早くとも1881年には、実業家の中にコロンビア川の自然な流路を改善し、航行能力の向上を求める声が挙がっている[82]。年月を要する河川改修には、河口部における導流堤の建設、浚渫、運河と閘門の建設などが視野に入ってくる。今日、海洋船舶はポートランドとバンクーバーまで遡上が可能で、艀であればかなり内陸のアイダホ州ルイストンまでたどり着くことが可能だ[9]。

コロンビア砂州が位置を変え続けていることが、川と太平洋間の航行を困難かつ危険にし、川の流れに数多く存在する早瀬も航行の妨げとなっている。ジェームズ・A・ギブスの1964年の著作 Pacific Graveyard には、コロンビア河口周辺に数多くの難破船が存在する事が記されている。[86]。

導流堤が最初に設けられたのは1886年で[82]、海に至る可航水路が拡張された。強い潮流と移動する砂州のために、河に出入りする船舶への危険性は残存しており、導流堤の保守管理は欠かすことが出来ない。

1891年には、コロンビア川の可航水域を拡張するため浚渫が実施された。太平洋からポートランド及びバンクーバーに至る航路の水深は5.2メートルから7.6メートルまで掘り下げられている。コロンビアン誌に掲載された記事では、早ければ1905年までに航路の水深を12メートルまで掘り下げる必要性を称えていたが、それが実現するには1976年まで待たねばならなかった[87]。

カスケード閘門群および運河がカスケード急流で最初に建設されたのは1896年で[88]、これにより蒸気船が安全にコロンビア川渓谷を航行できるようになった[89]。セリロ滝を迂回するセリロ運河が開通したのは1915年である[90]。20世紀中葉には、複数のダムが建設されて、川に存在したいくつもの早瀬がダム湖の底に消えていった。大規模な閘門群が設置され、船舶や艀が容易にダムを超えて港口を続けることができるようになされている。コロンビア川とスネーク川を経由してアイダホ州ルイストンまで至る航路が完工したのは1975年であった[82]。水運を利用する主要産品のひとつが小麦であり、ほとんどが輸出される。合衆国から輸出される小麦の40パーセント以上がコロンビア川を艀で運ばれている[91]。

の際には、その周辺で泥流が頻発して川に土砂が流れ込み、コロンビア川本流でも6キロメートル以上の区間において水深が7.6メートルまで浅くなり、ポートランド経済に悪影響を与えた[92]。

航路水深の増嵩化

航路を維持し改善する努力は現在も継続されている。1990年には、コロンビア川下流域で更なる浚渫の可能性を検討する調査が新たに始まった。この計画は経済的側面と環境維持の観点から、スタート当初から論争の的となっている[94]。

1999年、議会はポートランドからアストリアの間の航路を12メートルから13メートルまで掘り下げることを認可した。これにより、大型のコンテナ船や穀物輸送船がポートランドとバンクーバーまで親友可能になる[95]。しかしながら、このプロジェクトは河床に沈殿している有害物質を攪拌して拡散させる恐れがあるとして反対に直面した。ポートランドを拠点とする NWEA(Northwest Environmental Advocates:太平洋岸北西部の環境保護団体)は陸軍工兵隊に対して訴訟を起こしたが、2006年に第9巡回控訴裁判所において棄却された。[96]。プロジェクトでは、環境に対する影響を緩和する手段が講じられている。例えば、陸軍工兵隊はプロジェクトによって悪影響を受ける湿地帯に対し12回に渡って回復措置を行う必要がある[95]。2006年初頭の段階で、工兵隊は油圧機器用のオイルを190リットルもコロンビア川に流出してしまい、環境保護団体から更なる批判を招く羽目に陥った[97]。

プロジェクトの施工作業は2005年に開始され、2010年に完了した[98]。総費用は1億5000万ドルに及んでいる。そのうち65パーセントを連邦政府が拠出し、オレゴン州とワシントン州はそれぞれ2700万ドルを計上、他に6ヶ所の港湾がコストを負担している[95][99]。

支流

コロンビア川には主要なものだけでも60以上の支流が存在し、直接コロンビア川に繋がる支流の中でも特に大きな4つの川 (水量または流域面積で測定)は、スネーク川 (アイダホ州)、ウィラメット川 (オレゴン州北西部)、クートネー川 (ブリティッシュ・コロンビア州)、ペンド・オレイル川 (ワシントン州北部およびアイダホ州、ただしクラーク・フォーク川の下流部分も含む)である。これらの4つの川はいずれも平均水量が570 m3/s以上、排水地域の面積が52,000 km2以上となっている。

スネーク川はその中でも最大の支流である。流域面積の280,000 km2は、アイダホ州の面積をも上回る。この川とコロンビア川が合流する地点においては両者の水量はほぼ同等 (約46.5%)となっており、合流地点より上流の部分についてだけを見てみれば長さ (約113%)、流域面積 (約104%)ともにスネーク川がコロンビア川を上回っている。

ペンド・オレイル水系 (主要な支流、クラーク・フォーク川、フラットヘッド川を含む)はコロンビア川との合流地点においては、両者は同等の大きさとなっている。合流地点より上流部分について比較してみると、長さは同程度 (約86%)、流域面積は4分の3 (約76%)、水量については3分の1強 (約37%)である。

主な支流一覧

下流より記載

- カウリッツ川

- ルイス川

- ウィラメット川

- サンディ川

- フッド川

- デシューツ川

- ジョン・デイ川

- スネーク川

- ヤキマ川

- ワナッチー川

- オカノガン川

- スポケーン川

- ケトル川

- ペンド・オレイル川

- クートネー川

- キッキング・ホース川

主な支流のデータ

| 主な支流 | 平均水量 | 流域面積 | 長さ | ||

|---|---|---|---|---|---|

| カウリッツ川 | 259 | m3/s [100] | 6,700 | km2 [101] | 169 km |

| ルイス川 | 173 | m3/s [102] | 2,710 | km2 [103] | 153 km |

| ウィラメット川 | 1,060 | m3/s [8] | 29,680 | km2 [104] | 301 km |

| サンディ川 | 64 | m3/s [105] | 1,316 | km2 [106] | 90 km |

| フッド川 | 28 | m3/s | 723 | km2 | 40 km |

| デシューツ川 | 166 | m3/s [107] | 27,700 | km2 [108] | 406 km |

| ジョン・デイ川 | 58 | m3/s [109] | 20,750 | km2 [110] | 452 km |

| スネーク川 | 1,610 | m3/s [8] | 278,400 | km2 [111] | 1,674 km |

| ヤキマ川 | 100 | m3/s [112] | 15,900 | km2 [113] | 344 km |

| ワナッチー川 | 87 | m3/s [114] | 3,500 | km2 [108] | 85 km |

| オカノガン川 | 86 | m3/s [115] | 21,600 | km2 [116] | 185 km |

| スポケーン川 | 224 | m3/s [117] | 17,300 | km2 [108] | 179 km |