「ハンディキャップ理論」の版間の差分

Yudukikun5120 (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし タグ: 2017年版ソースエディター |

en:Handicap principle(2024年2月19日 9:09:12(UTC))より翻訳強化 タグ: サイズの大幅な増減 2017年版ソースエディター 曖昧さ回避ページへのリンク |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''ハンディキャップ理論'''(ハンディキャップりろん、{{Lang-en-short|Handicap principle}})とは、1975年にイスラエルの生物学者[[アモツ・ザハヴィ]]によって提唱された議論の余地のある<ref name="Davis 1976" /><ref name="Eshel 1978" /><ref name="Kirkpatrick 1986" /><ref name="Pomiankowski 1987" /><ref name="Maynard Smith 1976" />[[仮説]]である。この理論は、[[性淘汰]]がお互いをだましたり欺いたりする明らかな動機を持つオスとメスの動物の間で、どのようにして{{仮リンク|シグナリング理論|en|Signalling theory|label=信頼できるシグナリング}}につながるのかを説明することを目的としている<ref name="Zahavi 1975 pp. 205–214">{{Cite journal|last=Zahavi|first=Amotz|author-link=Amotz Zahavi|year=1975|title=Mate selection—A selection for a handicap|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=53|issue=1|pages=205–214|publisher=Elsevier BV|bibcode=1975JThBi..53..205Z|doi=10.1016/0022-5193(75)90111-3|issn=0022-5193|pmid=1195756}}</ref><ref name="Zahavi 1977 pp. 603–605">{{Cite journal|last=Zahavi|first=Amotz|author-link=Amotz Zahavi|year=1977|title=The cost of honesty|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=67|issue=3|pages=603–605|publisher=Elsevier BV|bibcode=1977JThBi..67..603Z|doi=10.1016/0022-5193(77)90061-3|issn=0022-5193|pmid=904334}}</ref><ref name="Zahavi Zahavi 1997">{{Cite book |last1=Zahavi |first1=Amotz |author1-link=Amotz Zahavi |last2=Zahavi |first2=Avishag |title=The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle |publisher=Oxford University Press |location=New York |year=1997 |isbn=978-0-19-510035-8 |oclc=35360821 |url=http://eprints.soton.ac.uk/261475/1/10.1.1.40.3266.pdf}}</ref>。ハンディキャップ理論において、第二次[[性的特徴]]は'''コストのかかる信号'''であり、その特徴を持たない個体には手の出ない資源をシグナル発信者に費やさせるため、信頼性が高くなければならないと示唆している。さらに、生物学的[[適応度]]の高い動物は、全体的な適応度を効果的に下げるような、ハンディキャップ[[動物行動学|行動]]や[[形態学 (生物学)|形態]]によってこのことを知らせるとハンディキャップ理論は提唱している。中心的なアイデアは、性淘汰によって選ばれた形質は{{仮リンク|顕示的消費|en|conspicuous consumption|label=顕示的消費}}のように機能し、資源を無駄遣いする能力を示すというものである。したがって、受信者は、質の低いシグナル発信者がそのような無駄で贅沢なシグナルを出すことができないため、シグナルが質を示していることを知ることができる。 |

|||

{{出典の明記|date=2018年8月}} |

|||

{{Expand English|Handicap principle|date=2023年12月|fa=yes}} |

|||

ハンディキャップ理論は、ヒナの餌乞い、捕食者を阻止するシグナリング、威嚇ディスプレイなどの状況を表す[[ゲーム理論]]モデリングによって支持されている。しかし、信頼できるシグナリングは必ずしもコストがかかるわけではなく、ハンディキャップ理論の理論的根拠が弱められており、経験的証拠によって確認されていない。 |

|||

'''ハンディキャップ理論'''(ハンディキャップりろん、{{lang-en-short|Handicap theory}})とは、[[1975年]]に[[イスラエル|イスラエル人]]の[[生物学|生物学者]][[アモツ・ザハヴィ]](Amotz Zahavi)によって提案された[[動物]]の一見[[適応 (生物学)|非適応的]]な(個体の生存の可能性が減少するような)形態や行動の進化を説明する[[理論]]である。また生物が発する信号に関する理論([[:en:Signalling theory|シグナル理論]])の重要な概念でもある。 |

|||

== |

== 歴史 == |

||

典型的な例として挙げられるものとしてガゼルの跳びはね行動([[ストッティング]])がある。[[ガゼル属|ガゼル]]が[[捕食]]者である[[ライオン]]や[[チーター|チータ]]によって脅かされるとき、ガゼルは最初にゆっくり走り、非常に高く跳ねる行動を示す。動物学者は捕食者に見つかりやすくなるこの行動の理解に苦しみ、その行動は他のガゼルにチータの存在を知らせているかもしれないと考えていた。 |

|||

| ⚫ | |||

しかし、ザハヴィは各々のガゼルが示すこの行動は、他の仲間より自分が健康で調子が良い個体であるということを捕食者に示し、捕食者がそれを追うことを避けなければならないようにするために行なっていると主張した。この主張は捕食者が健康な個体を追いかけることは、最終的には実を結ぶことのない追跡となり、無駄なエネルギー消費を避けようとする捕食者への回避になるというものである。捕食者であるチータは、ガゼルの行動から健康か健康でないかという情報を得て、捕獲する際の難易度を図らなければならないということである。良い調子のガゼルだけがチータにそのような利点を正確に伝えることができて、生き残るための優位性を得ることができると考えた。 |

|||

ハンディキャップ理論は、1975年に[[イスラエル]]の生物学者[[アモツ・ザハヴィ]]によって提唱された。彼は、[[性淘汰]]がお互いをだましたり欺いたりする利害関係があるにもかかわらず、オスとメスの動物の間で{{仮リンク|正直なシグナリング|en|honest signalling|label=信頼できるシグナリング}}につながる可能性があると主張した。ハンディキャップ理論は、第二次性的特徴はコストのかかる信号であり、質の低い個体には手の出ない資源をシグナル発信者に費やさせるため、シグナル発信者の質の信頼できる指標となると主張している<ref name="Zahavi 1975 pp. 205–214" /><ref name="Zahavi 1977 pp. 603–605" /><ref name="Zahavi 1997">{{Cite book |last=Zahavi |first=Amotz |title=The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle |publisher=Oxford University Press |location=New York |year=1997 |isbn=978-0-19-510035-8 |oclc=35360821 |url-access=registration |url=https://archive.org/details/handicapprincipl0000zeha}}</ref>。この現象の一般性については議論や意見の相違があり、生物学におけるハンディキャップの範囲と重要性についてのザハヴィの見解は主流には受け入れられていない<ref>{{Cite journal|last1=Grose|first1=Jonathan|date=7 June 2011|title=Modelling and the fall and rise of the handicap principle|journal=Biology & Philosophy|volume=26|issue=5|pages=677–696|doi=10.1007/s10539-011-9275-1|s2cid=84600072}}</ref><ref>Review by {{Cite journal|last1=Pomiankowski|first1=Andrew|last2=Iwasa|first2=Y.|year=1998|title=Handicap Signaling: Loud and True?|url=https://semanticscholar.org/paper/9fd8edb7b18bd5e6666e798e5c7679b2b4b0993b|journal={{仮リンク|進化 (雑誌)|en|Evolution (journal)|label=進化}}|volume=52|issue=3|pages=928–932|doi=10.2307/2411290|jstor=2411290|s2cid=53060420}}</ref>。それでもなお、この考え方は非常に影響力があり、この分野のほとんどの研究者は、この理論が動物のコミュニケーションの一部を説明していると信じている<ref name="Johnstone97">{{Cite journal|last=Johnstone|first=R. A.|year=1995|title=Sexual selection, honest advertisement and the handicap principle: reviewing the evidence|journal={{仮リンク|生物学的レビュー|en|Biological Reviews|label=生物学的レビュー}}|volume=70|issue=1|pages=1–65|doi=10.1111/j.1469-185X.1995.tb01439.x|pmid=7718697|s2cid=40322800}}</ref><ref>{{Cite book |last=Johnstone |first=Rufus A. |year=1997 |chapter=The Evolution of Animal Signals |title=Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach |url=https://archive.org/details/behaviouralecolo00kreb |url-access=limited |edition=4th |editor-first=J. R. |editor-last=Krebs |editor2-first=N. B. |editor2-last=Davies |publisher=Blackwell |pages=[https://archive.org/details/behaviouralecolo00kreb/page/n164 155]–178 |isbn=978-0865427310}}</ref><ref>{{Cite book |last1=Maynard Smith |first1=John |author1-link=John Maynard Smith |last2=Harper |first2=David |author2-link=David Harper (biologist) |year=2003 |chapter=The theory of costly signalling |title=Animal Signals |publisher=[[オックスフォード大学出版局|Oxford University Press]] |pages=16–31 |isbn=978-0-19-852685-8}}</ref>。 |

|||

=== グラフェンのシグナリングゲームモデル === |

|||

=== 理論の展開 === |

|||

{{See|シグナリングゲーム}} |

|||

この説の最も重要な点は、ハンディキャップ信号が'''その個体の質を正直に表すシグナルになっている'''、かつ'''発信者と受信者がその信号のやりとりで利益を受けられる'''という点である。ガゼルのストッティングであれば、本当にガゼルの逃走能力を証明していなければならない。でなければ、ストッティングを無視して襲いかかるチータが適応的(進化的に有利)であり、そのようなチータが増え、ストッティングをせずにすぐ逃走するガゼルが適応的になる。 |

|||

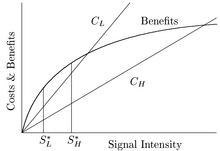

[[ファイル:Handicap-signal-of-quality.png|代替文=理論上ハンディキャップがどのように機能するかを数学的に示すグラフ|サムネイル|ジョンストンの1997年のグラフィック表現に基づいたザハヴィのハンディキャップのグラフ。ここで<math>C_L</math>は質の低いシグナル発信者のコストで、<math>C_H</math>は質の高いシグナル発信者のコストである。最適なシグナリングレベルは、質の低いシグナル発信者の場合は<math>S^*_L</math>、質の高いシグナル発信者の場合は<math>S^*_H</math>である<ref name="Johnstone97" />]] |

|||

ハンディキャップ理論は当初、議論を呼んだ<ref name="Davis 1976">{{Cite journal|last1=Davis|first1=J. W. F.|last2=O'Donald|first2=P.|year=1976|title=Sexual selection for a handicap: A critical analysis of Zahavi's model|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=57|issue=2|pages=345–354|bibcode=1976JThBi..57..345D|doi=10.1016/0022-5193(76)90006-0|pmid=957664}}</ref><ref name="Eshel 1978">{{Cite journal|last=Eshel|first=I.|year=1978|title=On the Handicap Principle—A Critical Defence|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=70|issue=2|pages=245–250|bibcode=1978JThBi..70..245E|doi=10.1016/0022-5193(78)90350-8|pmid=633919}}</ref><ref name="Kirkpatrick 1986">{{Cite journal|last=Kirkpatrick|first=M.|year=1986|title=The handicap mechanism of sexual selection does not work|journal={{仮リンク|アメリカン・ナチュラリスト|en|American Naturalist|label=アメリカン・ナチュラリスト}}|volume=127|issue=2|pages=222–240|doi=10.1086/284480|jstor=2461351|s2cid=83984463}}</ref><ref name="Pomiankowski 1987">{{Cite journal|last=Pomiankowski|first=A.|year=1987|title=Sexual selection: The handicap principle does work sometimes|journal={{仮リンク|王立協会紀要B|en|Proceedings of the Royal Society B|label=王立協会紀要B}}|volume=231|issue=1262|pages=123–145|bibcode=1987RSPSB.231..123P|doi=10.1098/rspb.1987.0038|s2cid=144837163}}</ref>。イギリスの生物学者[[ジョン・メイナード=スミス]]は、ザハヴィの考えに対する著名な初期の批評家だった<ref name="Maynard Smith 1976">{{Cite journal|last=Maynard Smith|first=John|author-link=John Maynard Smith|year=1976|title=Sexual selection and the handicap principle|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=57|issue=1|pages=239–242|bibcode=1976JThBi..57..239S|doi=10.1016/S0022-5193(76)80016-1|pmid=957656}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Maynard Smith|first=John|author-link=John Maynard Smith|year=1978|title=The Handicap Principle—A Comment|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=70|issue=2|pages=251–252|bibcode=1978JThBi..70..251S|doi=10.1016/0022-5193(78)90351-X|pmid=633920}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Maynard Smith|first=John|author-link=John Maynard Smith|year=1985|title=Mini Review: Sexual Selection, Handicaps and True Fitness|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=115|issue=1|pages=1–8|doi=10.1016/S0022-5193(85)80003-5|pmid=4033159}}</ref>。 |

|||

しかし、ハンディキャップ理論は、[[ゲーム理論]]モデル、特にスコットランドの生物学者[[アラン・グラフェン]]の[[シグナリングゲーム]]モデルによって支持されているため、より広く受け入れられるようになった<ref name="Grafen 1990">{{Cite journal|last=Grafen|first=A.|year=1990|title=Biological signals as handicaps|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=144|issue=4|pages=517–546|bibcode=1990JThBi.144..517G|doi=10.1016/S0022-5193(05)80088-8|pmid=2402153}}</ref>。これは本質的に、カナダ・アメリカの経済学者[[マイケル・スペンス]]の[[シグナリング|求人市場シグナリングモデル]]の再発見であった<ref>{{Cite journal|last=Spence|first=A. M.|year=1973|title=Job Market Signaling|journal={{仮リンク|クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス|en|Quarterly Journal of Economics|label=クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス}}|volume=87|issue=3|pages=355–374|doi=10.2307/1882010|jstor=1882010}}</ref>。ここでは、求職者は高価な教育を宣言することで自分の質を示す。グラフェンのモデルでは、求愛するオスの質は、[[クジャク]]の尾のような華美な形質への投資によって示される。質の高いシグナル発信者が信号を生産するコストが、質の低い発信者よりも比例的に低い場合、信号は信頼できる<ref name="Grafen 1990" /> |

|||

ガゼルがストッティングを行うとき、チータから逃げ切れなくなる距離や激しさの限界点があるだろう。その限界点はガゼルの質によって変わるだろう。もし質の良いガゼルと質の悪いガゼルがいて、質の悪いガゼルが無理をして質の良いガゼルと同じだけの激しさでストッティングをした場合、その行為は自分の適応度を直接下げることになる(実際に逃げる段になってから不利になる)。つまり限界以上にハンディキャップを行うガゼルは淘汰されると考えられる。一方質の良いガゼルも、自らの限界以上にストッティングをせずとも他のガゼルより生き残りやすいのであれば、限界を超えてストッティングをする個体は淘汰され、自分の限界に見合ったストッティングを行う個体だけが残ると考えられる。質の良い個体がもしチータと競争して逃げ切れるとしても、わざわざそれを行うよりストッティングで済ませることができればコストは掛からない。質の良くないガゼルは虚偽的なストッティングを行うよりはすぐに逃げ出したほうが助かる可能性は上がるかもしれない。実際に、チータはストッティングを行わずすぐに逃げ出すガゼルを狙うことが観察されている。 |

|||

アメリカの生物学者トーマス・ゲッティの一連の論文は、グラフェンのハンディキャップ理論の証明が、シグナル発信者がコストと利益を人間が金を投資して同じ通貨で収入を増やす方法に類似した加法的な方法で取引するという重要な単純化の仮定に依存していることを示した<ref>{{Cite journal|last=Getty|first=T.|year=1998a|title=Handicap signalling: when fecundity and viability do not add up|journal={{仮リンク|動物行動 (雑誌)|en|Animal Behaviour (journal)|label=動物行動}}|volume=56|issue=1|pages=127–130|doi=10.1006/anbe.1998.0744|pmid=9710469|s2cid=36731320}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Getty|first=T.|year=1998b|title=Reliable signalling need not be a handicap|journal=Anim. Behav.|volume=56|issue=1|pages=253–255|doi=10.1006/anbe.1998.0748|pmid=9710484|s2cid=34066689}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Getty|first=Thomas|year=2002|title=Signaling health versus parasites|journal={{仮リンク|アメリカン・ナチュラリスト|en|American Naturalist|label=アメリカン・ナチュラリスト}}|volume=159|issue=4|pages=363–371|doi=10.1086/338992|jstor=338992|pmid=18707421|s2cid=12598696}}</ref><ref name="Getty 2006">{{Cite journal|last=Getty|first=T.|year=2006|title=Sexually selected signals are not similar to sports handicaps|journal={{仮リンク|生態・進化トレンド|en|Trends in Ecology & Evolution|label=生態・進化トレンド}}|volume=21|issue=2|pages=83–88|doi=10.1016/j.tree.2005.10.016|pmid=16701479}}</ref>。これは、1997年のジョンストンの図に示されているように、最適なシグナリングレベルは質の低いシグナル発信者と質の高いシグナル発信者で異なることを示している<ref name="Johnstone97" />。コストと利益が加算的であるという仮定の妥当性は、{{仮リンク|シグナリング理論|en|signalling theory|label=性的に選択されたシグナル}}の進化への適用において議論されてきた。適応度は子孫の生産に依存するため、これは生殖成功の加法的な関数ではなく乗法的な関数であると推論できる<ref>{{Cite journal|last1=Nur|first1=N.|last2=Hasson|first2=O.|year=1984|title=Phenotypic plasticity and the handicap principle|journal=J. Theor. Biol.|volume=110|issue=2|pages=275–297|bibcode=1984JThBi.110..275N|doi=10.1016/S0022-5193(84)80059-4}}</ref>。 |

|||

== 性選択への適用 == |

|||

[[File:Peacock Closeup.jpg|thumb|240px|羽を広げるクジャクの雄]] |

|||

この説は本来[[性選択]]説の[[ランナウェイ説]]に対する批判から生まれた。[[クジャク]]の羽のような雌による選り好みの例とされる物は、メスが根拠もなく選んだ無用の長物ではなく、たとえばエサの確保の能力であったり、肉体能力のような、何らかの適応的な形質を表していると考えられる。この考え方は、ハンディキャップを負い、それを積極的に示すことが直接自己の生存や繁殖の利益になると考えるもので、[[自然選択説]]の一般化と考えられる。 |

|||

さらなるゲーム理論モデルは、ヒナの物乞いの鳴き声<ref name="Godfray 1991">{{Cite journal|last=Godfray|first=H. C. J.|year=1991|title=Signalling of need by offspring to their parents|journal=[[ネイチャー|Nature]]|volume=352|issue=6333|pages=328–330|bibcode=1991Natur.352..328G|doi=10.1038/352328a0|s2cid=4288527}}</ref>、捕食者を阻止するシグナル<ref>{{Cite journal|last=Yachi|first=S.|year=1995|title=How can honest signalling evolve? The role of the handicap principle|journal={{仮リンク|王立協会紀要B|en|Proceedings of the Royal Society B|label=王立協会紀要B}}|volume=262|issue=1365|pages=283–288|doi=10.1098/rspb.1995.0207|s2cid=85339637}}</ref>、威嚇ディスプレイにおけるハンディキャップシグナルの[[進化的安定戦略]]を示した<ref>{{Cite journal|last1=Adams|first1=E. S.|last2=Mesterton-Gibbons|first2=M.|year=1995|title=The cost of threat displays and the stability of deceptive communication|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=175|issue=4|pages=405–421|bibcode=1995JThBi.175..405A|doi=10.1006/jtbi.1995.0151|doi-access=free}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Kim|first=Y-G.|year=1995|title=Status signalling games in animal contests|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=176|issue=2|pages=221–231|bibcode=1995JThBi.176..221K|doi=10.1006/jtbi.1995.0193|pmid=7475112}}</ref>。ゲーム理論の古典的な物乞いのハンディキャップモデルでは、すべてのプレイヤーは、ある強度レベルの信号を生産するのに同じ金額を支払うと仮定されているが、受信者から望ましい応答(寄付)を引き出す相対的な価値は異なる。ヒナ鳥が空腹であればあるほど、食物はより価値があり、最適なシグナリングレベル(鳴き声の大きさ)は高くなる<ref name="Godfray 1991" />。 |

|||

[[性淘汰#指標説|指標説]](優良遺伝子説)との大きな違いは、どのようにして信号の信頼性が確保されているかにある。たとえばクジャクの羽であれば、指標説が肉体的な限界によってクジャクの羽のきらびやかさの上限を決していると考えるのに対して、ハンディキャップ説は無理をすればそれ以上にきらびやかな羽を持てるのだが、そのような行為は適応度を下げて淘汰されるため残らないだろうと考える点にある。 |

|||

=== |

=== チープトークモデル === |

||

{{See|チープトーク}}ハンディキャップモデルへの反例は、ハンディキャップモデル自体に先行している。{{仮リンク|威嚇行動|en|Deimatic behaviour|label=威嚇ディスプレイ}}のようなハンディキャップコストのない信号のモデルは、生物学者が[[チープトーク]]と呼ぶものが進化的に安定なコミュニケーションの形態である可能性を示している<ref>{{Cite journal|last=Enquist|first=M.|year=1985|title=Communication during aggressive interactions with particular reference to variation in choice of behaviour|journal=Animal Behaviour|volume=33|issue=4|pages=1152–1161|doi=10.1016/S0003-3472(85)80175-5|s2cid=53200843}}</ref>。いくつかの物乞いモデルの分析は、非コミュニケーション戦略が進化的に安定であるだけでなく、両方のプレイヤーにより高い利益をもたらすことを示している<ref>{{Cite journal|last1=Rodriguez-Girones|first1=M. A.|last2=Cotton|first2=P. A.|last3=Kacelnik|first3=A.|year=1996|title=The evolution of begging: signaling and sibling competition|journal=[[米国科学アカデミー紀要|Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America]]|volume=93|issue=25|pages=14637–14641|bibcode=1996PNAS...9314637R|doi=10.1073/pnas.93.25.14637|pmc=26187|pmid=8962106|doi-access=free}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Lachmann|first1=M.|last2=Bergstrom|first2=C. T.|year=1998|title=Signalling among relatives. II. Beyond the tower of babel|journal=Theoretical Population Biology|volume=54|issue=2|pages=146–160|doi=10.1006/tpbi.1997.1372|pmid=9733656|author-link2=Carl Bergstrom|doi-access=free}}</ref>。ヒトの{{仮リンク|配偶者選択|en|mate choice|label=配偶者選択}}では、[[モンテカルロ法]]を含む数学的分析により、コストのかかる特性は異性にとってより魅力的であり、コストのかからない特性よりもはるかに稀であるべきだと示唆されている<ref>{{Cite journal|last=Kock|first=N.|year=2011|title=A mathematical analysis of the evolution of human mate choice traits: Implications for evolutionary psychologists|url=http://cits.tamiu.edu/kock/Pubs/journals/2011JournalJEP/Kock_2011_JEP_EvoMateChTrts.pdf|journal=Journal of Evolutionary Psychology|volume=9|issue=3|pages=219–247|doi=10.1556/jep.9.2011.3.1}}</ref>。 |

|||

進化生物学者であり作家の[[ジャレド・ダイアモンド]](Jared Diamond)は、[[人間]]の行動においても、例えば習慣性薬物やバンジージャンプのような自らを危険にさらす行動がハンディキャップ理論に基づく[[進化]]した本能の表現である可能性を指摘している。 |

|||

正直な均衡では、利害の対立の下でも正直な信号にコストがかからなくてもよいことがすぐに発見された。この結論は、最初は{{仮リンク|離散モデリング|en|Discrete modelling|label=離散モデル}}で示され<ref>{{Cite journal|last=Hurd|first=Peter L.|date=May 1995|title=Communication in discrete action-response games|url=http://dx.doi.org/10.1006/jtbi.1995.0093|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=174|issue=2|pages=217–222|bibcode=1995JThBi.174..217H|doi=10.1006/jtbi.1995.0093|issn=0022-5193}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Számadó|first=Szabolcs|date=June 1999|title=The Validity of the Handicap Principle in Discrete Action–Response Games|url=http://dx.doi.org/10.1006/jtbi.1999.0935|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=198|issue=4|pages=593–602|bibcode=1999JThBi.198..593S|doi=10.1006/jtbi.1999.0935|issn=0022-5193}}</ref>、その後{{仮リンク|連続モデリング|en|Continuous modelling|label=連続モデル}}でも示された<ref>{{Cite journal|last1=Lachmann|first1=Michael|last2=Számadó|first2=Szabolcs|last3=Bergstrom|first3=Carl T.|date=2001-10-30|title=Cost and conflict in animal signals and human language|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=98|issue=23|pages=13189–13194|bibcode=2001PNAS...9813189L|doi=10.1073/pnas.231216498|issn=0027-8424|pmc=60846|pmid=11687618|doi-access=free}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Számadó|first1=Szabolcs|last2=Czégel|first2=Dániel|last3=Zachar|first3=István|date=2017-12-28|title=One problem, too many solutions: How costly is honest signalling of need?|url=http://dx.doi.org/10.1101/240440|journal=PLOS ONE|volume=14|issue=1|pages=e0208443|doi=10.1101/240440|pmc=6329501|pmid=30633748|access-date=2023-01-22}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Számadó|first1=Szabolcs|last2=Zachar|first2=István|last3=Czégel|first3=Dániel|last4=Penn|first4=Dustin J.|date=2023-01-08|title=Honesty in signalling games is maintained by trade-offs rather than costs|journal=BMC Biology|volume=21|issue=1|page=4|doi=10.1186/s12915-022-01496-9|issn=1741-7007|pmc=9827650|pmid=36617556|doi-access=free}}</ref>。[[紛争理論]]モデルでも同様の結果が得られている:威嚇ディスプレイは正直で進化的に安定であるために、ハンディキャップである必要はない<ref name="Számadó 2003 pp. 327–348">{{Cite journal|last=Számadó|first=Szabolcs|year=2003|title=Threat Displays are not Handicaps|journal=Journal of Theoretical Biology|volume=221|issue=3|pages=327–348|publisher=Elsevier|bibcode=2003JThBi.221..327S|doi=10.1006/jtbi.2003.3176|issn=0022-5193}}</ref>。 |

|||

== シグナル理論へ == |

|||

本説は[[1975年]]に発表されたが厳密な理論モデルの形でないうえ擬人化された表現だったため、全く受け入れられなかった。1978年に[[リチャード・ドーキンス]]と[[ジョン・クレブス]]は動物の発する行動が、単なる情報伝達ではなく操作的なものであると主張した。ザハヴィはこれに対して、操作的であるならその操作を回避したり逆手にとって利用するような形質が発達するはず(進化的軍拡が起きるはず)だと指摘した。1980年代後半にはハンディキャップ理論を支持する論文が出はじめたが、決定打となったのは1990年にドーキンスの教え子でもあるアラン・グラフェンが[[コンピュータ|コンピューター]][[シミュレーション]]でハンディキャップを理論モデルとして提示し、成立する可能性を立証したことである。その後、[[ジョン・メイナード=スミス]]は死去の直前にこれらのアイディアを整理、拡張して動物の発する信号全般を扱ったシグナル理論を提唱した。 |

|||

ダスティン・J・ペンとサボルチ・サマドは2019年に、無駄な生物学や行為への進化的圧力の{{仮リンク|経験的証拠|en|empirical evidence|label=経験的証拠}}はまだないと述べ、ハンディキャップ理論は放棄されるべきだと提案した<ref name="Penn Számadó 2019 pp. 267–290">{{Cite journal|last1=Penn|first1=Dustin J.|last2=Számadó|first2=Szabolcs|date=23 October 2019|title=The Handicap Principle: how an erroneous hypothesis became a scientific principle|journal=Biological Reviews|volume=95|issue=1|pages=267–290|publisher=Wiley|doi=10.1111/brv.12563|issn=1464-7931|pmc=7004190|pmid=31642592|doi-access=free}}</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

<references /> |

|||

== 予測と解釈 == |

|||

[[ファイル:SC06_2006_Rolls-Royce_Phantom.jpg|代替文=ロールスロイス車の写真|サムネイル|高級車やその他の「[[ヴェブレン財]]」は、ヒトにおけるハンディキャップ理論の一例かもしれない<ref name="White 2016">{{Cite book |last1=White |first1=Richard C. |title=Relational Red Flags: Detecting Undesirable Qualities in Initial Romantic EncountersRomantic Encounters |date=2016 |publisher=Louisiana State University (PhD thesis) |doi=10.31390/gradschool_dissertations.1171 |id=etd-04052016-153947 |url=https://repository.lsu.edu/gradschool_dissertations/1171}}</ref>。]] |

|||

ハンディキャップ理論は、{{仮リンク|性的装飾|en|sexual ornament|label=性的装飾}}や、目に見えて危険な行動などのその他の信号が、利害の対立する個体にとって関連のある特性を正確に宣伝するためには、コストがかからなければならないと予測する。ハンディキャップのかかった信号の典型的な例としては、{{仮リンク|鳥の歌|en|bird song|label=鳥の歌}}、クジャクの尾、{{仮リンク|求愛ダンス|en|courtship dance|label=求愛ダンス}}、[[ニワシドリ科]]の鳥の構造物などがある。アメリカの科学者[[ジャレド・ダイアモンド]]は、[[バンジージャンプ]]などの特定の危険なヒトの行動は、ハンディキャップ理論の働きによって進化した本能の表現である可能性があると提案している。ザハヴィは、贈与儀式の[[ポトラッチ]]を、ハンディキャップ理論が実際に機能しているヒトの例として挙げている:目立った寛大さにはコストがかかる。このポトラッチの解釈は、[[ソースティン・ヴェブレン]]が『{{仮リンク|有閑階級の理論|en|Theory of the Leisure Class|label=有閑階級の理論}}』の中で、この儀式を「{{仮リンク|顕示的消費|en|conspicuous consumption|label=顕示的消費}}」の例として使用したことに遡ることができる<ref>{{Cite journal|last1=Bliege Bird|first1=R.|last2=Smith|first2=E. A.|year=2005|title=Signalling theory, strategic interaction, and symbolic capital|journal={{仮リンク|カレント・アンソロポロジー|en|Current Anthropology|label=カレント・アンソロポロジー}}|volume=46|issue=2|pages=221–248|doi=10.1086/427115|jstor=427115|s2cid=13946731}}</ref>。 |

|||

ハンディキャップ理論は、[[群選択]]に基づく以前の説明を時代遅れにし、単一の統一された{{仮リンク|遺伝子中心の進化観|en|gene-centered view of evolution|label=遺伝子中心の進化観}}に合致する行動の解釈を提供することにより、さらなる支持を得ている。典型的な例は、[[ガゼル]]の[[ストッティング]]である。この行動は、[[ライオン]]や[[チーター]]などの[[捕食]]者に脅かされたとき、ガゼルが最初はゆっくりと走り、高くジャンプするというものである。群選択に基づく説明では、そのような行動は、他のガゼルにチーターの存在を警告するために適応したものかもしれないし、チーターを混乱させるためのガゼルの群れの集団的行動パターンの一部かもしれないとされていた。その代わりに、ザハヴィは、各ガゼルが仲間よりも適応度の高い個体であることを伝えていると提案した<ref name="Zahavi Zahavi 1997" />。 |

|||

=== 同種の他個体に対するシグナル ===<!--[[File:Babblers, Ardon Creek, Ramon Makhtesh, Negev, Israel (cropped).jpg|thumb|[[Arabian babbler]] are highly social, helping to care for nestlings of unrelated individuals.<ref name=Zahavi1990/>]] |

|||

--> |

|||

ザハヴィは特に、30年の寿命を持ち、[[利他主義]]的に振る舞うように見える高度に社会的な鳥、{{仮リンク|アラビアチャイロヒタキモドキ|en|Arabian babbler|label=アラビアチャイロヒタキモドキ}}を研究した。巣での手助け行動は、親でない鳥がヒナの給餌、監視、世話を助けるもので、しばしば血縁関係のない個体の間で起こる。したがって、これは、利他的な個体と近縁の個体が共有する遺伝子に作用する[[血縁選択説]]や[[自然選択説]]では説明できない。ザハヴィは、これらの行動を彼のシグナリング理論とその相関であるハンディキャップ理論に従って再解釈した。利他的行為は与え手にとってコストがかかるが、潜在的な配偶者にとっての魅力を高める可能性がある。この条件の進化は、{{仮リンク|競争的利他主義|en|competitive altruism|label=競争的利他主義}}によって説明されるかもしれない<ref name="Zahavi1974">{{Cite journal|last=Zahavi|first=Amotz|author-link=Amotz Zahavi|year=1974|title=Communal nesting by the Arabian Babbler: A case of individual selection|journal=Ibis|volume=116|pages=84–87|doi=10.1111/j.1474-919X.1974.tb00225.x}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Anava|first1=A.|last2=Kam|first2=M.|last3=Shkolnik|first3=A.|last4=Degen|first4=A.A.|year=2001|title=Does group size affect field metabolic rate of Arabian Babbler (''Turdoides squamiceps'') nestlings?|url=http://sora.unm.edu/node/131937|journal={{仮リンク|オーク|en|The Auk|label=オーク}}|volume=118|issue=2|pages=525–528|doi=10.1642/0004-8038(2001)118[0525:DGSAFM]2.0.CO;2|jstor=4089815|s2cid=38680548|doi-access=free}}</ref><ref name="Zahavi1990">{{Cite book |last=Zahavi |first=Amotz |author-link=Amotz Zahavi |year=1990 |chapter=Arabian Babblers: The quest for social status in a cooperative Breeder |pages=105–130 |title=Cooperative Breeding in Birds |editor1-first=P. B. |editor1-last=Stacey |editor2-first=W. D. |editor2-last=Koenig |publisher=[[ケンブリッジ大学出版局|Cambridge University Press]]}}</ref>。 |

|||

フランスの生物学者パトリス・ダビッドは、[[シュモクバエ]]の一種である{{仮リンク|ツノアシシュモクバエ|en|Cyrtodiopsis dalmanni|label=ツノアシシュモクバエ}}において、オスの性的装飾である眼柄の長さに対する食物の質の変動などの環境ストレスへの反応に遺伝的変異が関与していることを示した。彼は、いくつかのオスの[[遺伝子型]]は常に大きな眼柄を発達させるが、他のオスは環境の悪化に比例して眼柄を縮小させることを示した。ダビッドは、メスの配偶者選択が子孫の遺伝的利益をもたらすと推測した<ref name="david">{{Cite journal|last1=David|first1=P.|year=2000|title=Condition-dependent signalling of genetic variation in stalk-eyed flies|journal=[[ネイチャー|Nature]]|volume=406|issue=6792|pages=186–188|bibcode=2000Natur.406..186D|doi=10.1038/35018079|pmid=10910358|author2=T. Bjorksten|author3=K. Fowler|author4=A. Pomiankowski|s2cid=4425172}}</ref>。 |

|||

=== 他種に対するシグナル === |

|||

{{See|対捕食者適応}} |

|||

[[ファイル:Stotting_gazelle.jpg|代替文=アフリカの藪で高くジャンプするインパラの写真|サムネイル|[[ストッティング]]するインパラ。捕食者に対し、追跡を思いとどまらせるシグナルとして機能する可能性のある行動<ref name="Caro">{{Cite journal|last=Caro|first=Tim M.|author-link=Tim Caro|year=1986|title=The functions of stotting in Thomson's gazelles: Some tests of the predictions|journal=Animal Behaviour|volume=34|issue=3|pages=663–684|doi=10.1016/S0003-3472(86)80052-5|s2cid=53155678}}</ref>。]] |

|||

シグナルは[[捕食]]者に向けられ、追跡は恐らく無駄になるだろうことを示す機能を持つ可能性がある。例えば、[[ストッティング]]は、特定の[[ガゼル]]が捕食者を発見したときに行うエネルギッシュなジャンプの一種である。この行動は明らかな利点がなく、資源を無駄にしているように見える(捕食者に追われた場合、ガゼルの先行距離を減らす)ため、淘汰されそうに思えた。しかし、それは捕食者への[[捕食回避]]シグナルとして見たときに意味を持った。捕獲を回避するのに必要な適応度を持っていることをライオンに示すために少しのエネルギーを投資することで、ガゼルは実際の追跡でライオンを回避しなければならない可能性を減らす。適応度の実演に直面したライオンは、このガゼルを捕まえることができないと判断し、恐らく無駄になる追跡を避けることを選ぶかもしれない。ガゼルにとっての利点は二つある。第一に、ストッティングに投資する少量のエネルギーで、ガゼルはライオンを回避するために必要な膨大なエネルギーを消費しなくて済むかもしれない。第二に、ライオンが実際にこのガゼルを捕まえることができる場合、ガゼルのブラフによってその日の生存につながるかもしれない(ブラフが成功した場合)<ref name="Caro" />。しかし、数理生物学者の[[ジョン・メイナード=スミス]]は、[[ストッティング#考えられる説明|他の説明も可能であり]]、例えば、それが適応度の正直なシグナルであるとか<ref name="Maynard Smith 2003 p61">{{Cite book |last1=Maynard Smith |first1=John |author1-link=John Maynard Smith |last2=Harper |first2=David |title=Animal Signals |publisher=Oxford University Press |year=2003 |pages=61–63 |isbn=978-0-19-852685-8 |url=https://books.google.com/books?id=SUA51MeG1lcC&pg=PA61}}</ref>、捕食者が発見されたことの正直なシグナルである可能性があると述べ<ref>{{Cite journal|last1=FitzGibbon|first1=C. D.|last2=Fanshawe|first2=J. H.|date=August 1988|title=Stotting in Thomson's gazelles: an honest signal of condition|journal=Behavioral Ecology and Sociobiology|volume=23|issue=2|pages=69–74|doi=10.1007/bf00299889|s2cid=2809268}}</ref>、ストッティングがどのようにしてハンディキャップになりうるのかを見るのは難しいと述べた<ref name="Maynard Smith 2003 p61" /> |

|||

=== 免疫能力のハンディキャップ === |

|||

{{仮リンク|免疫能力|en|immunocompetence|label=免疫能力}}のハンディキャップ理論は、[[アンドロゲン|アンドロゲン]]が媒介する形質が、アンドロゲンの[[免疫抑制|免疫抑制]]効果により、状態を正確に示すことを示唆している<ref>{{Cite journal|last1=Folstad|first1=I.|last2=Karter|first2=A. K.|year=1992|title=Parasites, bright males, and the immunocompetence handicap|journal=American Naturalist|volume=139|issue=3|pages=603–622|doi=10.1086/285346|jstor=2462500|s2cid=85266542}}</ref>。この免疫抑制は、[[テストステロン|テストステロン]]が限られた資源の[[第二次性徴|装飾的形質]]と[[免疫系|免疫系]]を含む他の組織への配分を変化させるためか<ref>{{Cite journal|last1=Wedekind|first1=C.|last2=Folstad|first2=I.|year=1994|title=Adaptive or non-adaptive immunosuppression by sex hormones?|journal=American Naturalist|volume=143|issue=5|pages=936–938|doi=10.1086/285641|jstor=2462885|s2cid=84327543}}</ref>、あるいは亢進した免疫系活動が[[配偶子|生殖細胞]]に対する自己免疫攻撃を引き起こす傾向があるため、免疫系の抑制が[[出生力|生殖能力]]を高めるためかもしれない<ref>{{Cite journal|last1=Folstad|first1=I.|last2=Skarstein|first2=F.|year=1996|title=Is male germ line control creating avenues for female choice?|journal={{仮リンク|行動生態学 (雑誌)|en|Behavioral Ecology (journal)|label=行動生態学}}|volume=8|issue=1|pages=109–112|doi=10.1093/beheco/8.1.109|doi-access=free}}</ref>。健康な個体は、テストステロン濃度を上げることで免疫系を抑制し、同時に二次性徴と示威行動を増強することができる。この理論のさまざまな側面に関する実証的研究のレビューでは、弱い支持が見られた<ref>{{Cite journal|last1=Roberts|first1=M. L.|last2=Buchanan|first2=K. L.|last3=Evans|first3=M. R.|year=2004|title=Testing the immunocompetence handicap hypothesis: a review of the evidence|journal=Animal Behaviour|volume=68|issue=2|pages=227–239|doi=10.1016/j.anbehav.2004.05.001|s2cid=9549459}}</ref>。 |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|30em}} |

|||

== 関連書籍 == |

== 関連書籍 == |

||

| 33行目: | 54行目: | ||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

* [[警告色|警告色]] |

|||

* {{仮リンク|多数の性的装飾|en|Multiple sexual ornaments|label=多数の性的装飾}} |

|||

* {{仮リンク|寄生虫ストレス説|en|Parasite-stress theory|label=寄生虫ストレス説}} |

|||

* [[生贄|生贄]] |

|||

* [[進化論]] |

* [[進化論]] |

||

* [[動物行動学]] |

* [[動物行動学]] |

||

* [[社会生物学]] |

* [[社会生物学]] |

||

* [[性淘汰]] |

* [[性淘汰]] |

||

== 外部リンク == |

|||

* [https://web.archive.org/web/20150224083708/http://octavia.zoology.washington.edu/handicap/ ''Honest Signalling Theory: A Basic Introduction'']. By Carl T. Bergstrom, University of Washington, 2006. |

|||

{{進化}} |

|||

{{進化心理学}} |

|||

2024年3月17日 (日) 05:55時点における版

ハンディキャップ理論(ハンディキャップりろん、英: Handicap principle)とは、1975年にイスラエルの生物学者アモツ・ザハヴィによって提唱された議論の余地のある[1][2][3][4][5]仮説である。この理論は、性淘汰がお互いをだましたり欺いたりする明らかな動機を持つオスとメスの動物の間で、どのようにして信頼できるシグナリングにつながるのかを説明することを目的としている[6][7][8]。ハンディキャップ理論において、第二次性的特徴はコストのかかる信号であり、その特徴を持たない個体には手の出ない資源をシグナル発信者に費やさせるため、信頼性が高くなければならないと示唆している。さらに、生物学的適応度の高い動物は、全体的な適応度を効果的に下げるような、ハンディキャップ行動や形態によってこのことを知らせるとハンディキャップ理論は提唱している。中心的なアイデアは、性淘汰によって選ばれた形質は顕示的消費のように機能し、資源を無駄遣いする能力を示すというものである。したがって、受信者は、質の低いシグナル発信者がそのような無駄で贅沢なシグナルを出すことができないため、シグナルが質を示していることを知ることができる。

ハンディキャップ理論は、ヒナの餌乞い、捕食者を阻止するシグナリング、威嚇ディスプレイなどの状況を表すゲーム理論モデリングによって支持されている。しかし、信頼できるシグナリングは必ずしもコストがかかるわけではなく、ハンディキャップ理論の理論的根拠が弱められており、経験的証拠によって確認されていない。

歴史

起源

ハンディキャップ理論は、1975年にイスラエルの生物学者アモツ・ザハヴィによって提唱された。彼は、性淘汰がお互いをだましたり欺いたりする利害関係があるにもかかわらず、オスとメスの動物の間で信頼できるシグナリングにつながる可能性があると主張した。ハンディキャップ理論は、第二次性的特徴はコストのかかる信号であり、質の低い個体には手の出ない資源をシグナル発信者に費やさせるため、シグナル発信者の質の信頼できる指標となると主張している[6][7][9]。この現象の一般性については議論や意見の相違があり、生物学におけるハンディキャップの範囲と重要性についてのザハヴィの見解は主流には受け入れられていない[10][11]。それでもなお、この考え方は非常に影響力があり、この分野のほとんどの研究者は、この理論が動物のコミュニケーションの一部を説明していると信じている[12][13][14]。

グラフェンのシグナリングゲームモデル

ハンディキャップ理論は当初、議論を呼んだ[1][2][3][4]。イギリスの生物学者ジョン・メイナード=スミスは、ザハヴィの考えに対する著名な初期の批評家だった[5][15][16]。

しかし、ハンディキャップ理論は、ゲーム理論モデル、特にスコットランドの生物学者アラン・グラフェンのシグナリングゲームモデルによって支持されているため、より広く受け入れられるようになった[17]。これは本質的に、カナダ・アメリカの経済学者マイケル・スペンスの求人市場シグナリングモデルの再発見であった[18]。ここでは、求職者は高価な教育を宣言することで自分の質を示す。グラフェンのモデルでは、求愛するオスの質は、クジャクの尾のような華美な形質への投資によって示される。質の高いシグナル発信者が信号を生産するコストが、質の低い発信者よりも比例的に低い場合、信号は信頼できる[17]

アメリカの生物学者トーマス・ゲッティの一連の論文は、グラフェンのハンディキャップ理論の証明が、シグナル発信者がコストと利益を人間が金を投資して同じ通貨で収入を増やす方法に類似した加法的な方法で取引するという重要な単純化の仮定に依存していることを示した[19][20][21][22]。これは、1997年のジョンストンの図に示されているように、最適なシグナリングレベルは質の低いシグナル発信者と質の高いシグナル発信者で異なることを示している[12]。コストと利益が加算的であるという仮定の妥当性は、性的に選択されたシグナルの進化への適用において議論されてきた。適応度は子孫の生産に依存するため、これは生殖成功の加法的な関数ではなく乗法的な関数であると推論できる[23]。

さらなるゲーム理論モデルは、ヒナの物乞いの鳴き声[24]、捕食者を阻止するシグナル[25]、威嚇ディスプレイにおけるハンディキャップシグナルの進化的安定戦略を示した[26][27]。ゲーム理論の古典的な物乞いのハンディキャップモデルでは、すべてのプレイヤーは、ある強度レベルの信号を生産するのに同じ金額を支払うと仮定されているが、受信者から望ましい応答(寄付)を引き出す相対的な価値は異なる。ヒナ鳥が空腹であればあるほど、食物はより価値があり、最適なシグナリングレベル(鳴き声の大きさ)は高くなる[24]。

チープトークモデル

ハンディキャップモデルへの反例は、ハンディキャップモデル自体に先行している。威嚇ディスプレイのようなハンディキャップコストのない信号のモデルは、生物学者がチープトークと呼ぶものが進化的に安定なコミュニケーションの形態である可能性を示している[28]。いくつかの物乞いモデルの分析は、非コミュニケーション戦略が進化的に安定であるだけでなく、両方のプレイヤーにより高い利益をもたらすことを示している[29][30]。ヒトの配偶者選択では、モンテカルロ法を含む数学的分析により、コストのかかる特性は異性にとってより魅力的であり、コストのかからない特性よりもはるかに稀であるべきだと示唆されている[31]。

正直な均衡では、利害の対立の下でも正直な信号にコストがかからなくてもよいことがすぐに発見された。この結論は、最初は離散モデルで示され[32][33]、その後連続モデルでも示された[34][35][36]。紛争理論モデルでも同様の結果が得られている:威嚇ディスプレイは正直で進化的に安定であるために、ハンディキャップである必要はない[37]。

ダスティン・J・ペンとサボルチ・サマドは2019年に、無駄な生物学や行為への進化的圧力の経験的証拠はまだないと述べ、ハンディキャップ理論は放棄されるべきだと提案した[38]。

予測と解釈

ハンディキャップ理論は、性的装飾や、目に見えて危険な行動などのその他の信号が、利害の対立する個体にとって関連のある特性を正確に宣伝するためには、コストがかからなければならないと予測する。ハンディキャップのかかった信号の典型的な例としては、鳥の歌、クジャクの尾、求愛ダンス、ニワシドリ科の鳥の構造物などがある。アメリカの科学者ジャレド・ダイアモンドは、バンジージャンプなどの特定の危険なヒトの行動は、ハンディキャップ理論の働きによって進化した本能の表現である可能性があると提案している。ザハヴィは、贈与儀式のポトラッチを、ハンディキャップ理論が実際に機能しているヒトの例として挙げている:目立った寛大さにはコストがかかる。このポトラッチの解釈は、ソースティン・ヴェブレンが『有閑階級の理論』の中で、この儀式を「顕示的消費」の例として使用したことに遡ることができる[40]。

ハンディキャップ理論は、群選択に基づく以前の説明を時代遅れにし、単一の統一された遺伝子中心の進化観に合致する行動の解釈を提供することにより、さらなる支持を得ている。典型的な例は、ガゼルのストッティングである。この行動は、ライオンやチーターなどの捕食者に脅かされたとき、ガゼルが最初はゆっくりと走り、高くジャンプするというものである。群選択に基づく説明では、そのような行動は、他のガゼルにチーターの存在を警告するために適応したものかもしれないし、チーターを混乱させるためのガゼルの群れの集団的行動パターンの一部かもしれないとされていた。その代わりに、ザハヴィは、各ガゼルが仲間よりも適応度の高い個体であることを伝えていると提案した[8]。

同種の他個体に対するシグナル

ザハヴィは特に、30年の寿命を持ち、利他主義的に振る舞うように見える高度に社会的な鳥、アラビアチャイロヒタキモドキを研究した。巣での手助け行動は、親でない鳥がヒナの給餌、監視、世話を助けるもので、しばしば血縁関係のない個体の間で起こる。したがって、これは、利他的な個体と近縁の個体が共有する遺伝子に作用する血縁選択説や自然選択説では説明できない。ザハヴィは、これらの行動を彼のシグナリング理論とその相関であるハンディキャップ理論に従って再解釈した。利他的行為は与え手にとってコストがかかるが、潜在的な配偶者にとっての魅力を高める可能性がある。この条件の進化は、競争的利他主義によって説明されるかもしれない[41][42][43]。

フランスの生物学者パトリス・ダビッドは、シュモクバエの一種であるツノアシシュモクバエにおいて、オスの性的装飾である眼柄の長さに対する食物の質の変動などの環境ストレスへの反応に遺伝的変異が関与していることを示した。彼は、いくつかのオスの遺伝子型は常に大きな眼柄を発達させるが、他のオスは環境の悪化に比例して眼柄を縮小させることを示した。ダビッドは、メスの配偶者選択が子孫の遺伝的利益をもたらすと推測した[44]。

他種に対するシグナル

シグナルは捕食者に向けられ、追跡は恐らく無駄になるだろうことを示す機能を持つ可能性がある。例えば、ストッティングは、特定のガゼルが捕食者を発見したときに行うエネルギッシュなジャンプの一種である。この行動は明らかな利点がなく、資源を無駄にしているように見える(捕食者に追われた場合、ガゼルの先行距離を減らす)ため、淘汰されそうに思えた。しかし、それは捕食者への捕食回避シグナルとして見たときに意味を持った。捕獲を回避するのに必要な適応度を持っていることをライオンに示すために少しのエネルギーを投資することで、ガゼルは実際の追跡でライオンを回避しなければならない可能性を減らす。適応度の実演に直面したライオンは、このガゼルを捕まえることができないと判断し、恐らく無駄になる追跡を避けることを選ぶかもしれない。ガゼルにとっての利点は二つある。第一に、ストッティングに投資する少量のエネルギーで、ガゼルはライオンを回避するために必要な膨大なエネルギーを消費しなくて済むかもしれない。第二に、ライオンが実際にこのガゼルを捕まえることができる場合、ガゼルのブラフによってその日の生存につながるかもしれない(ブラフが成功した場合)[45]。しかし、数理生物学者のジョン・メイナード=スミスは、他の説明も可能であり、例えば、それが適応度の正直なシグナルであるとか[46]、捕食者が発見されたことの正直なシグナルである可能性があると述べ[47]、ストッティングがどのようにしてハンディキャップになりうるのかを見るのは難しいと述べた[46]

免疫能力のハンディキャップ

免疫能力のハンディキャップ理論は、アンドロゲンが媒介する形質が、アンドロゲンの免疫抑制効果により、状態を正確に示すことを示唆している[48]。この免疫抑制は、テストステロンが限られた資源の装飾的形質と免疫系を含む他の組織への配分を変化させるためか[49]、あるいは亢進した免疫系活動が生殖細胞に対する自己免疫攻撃を引き起こす傾向があるため、免疫系の抑制が生殖能力を高めるためかもしれない[50]。健康な個体は、テストステロン濃度を上げることで免疫系を抑制し、同時に二次性徴と示威行動を増強することができる。この理論のさまざまな側面に関する実証的研究のレビューでは、弱い支持が見られた[51]。

出典

- ^ a b Davis, J. W. F.; O'Donald, P. (1976). “Sexual selection for a handicap: A critical analysis of Zahavi's model”. Journal of Theoretical Biology 57 (2): 345–354. Bibcode: 1976JThBi..57..345D. doi:10.1016/0022-5193(76)90006-0. PMID 957664.

- ^ a b Eshel, I. (1978). “On the Handicap Principle—A Critical Defence”. Journal of Theoretical Biology 70 (2): 245–250. Bibcode: 1978JThBi..70..245E. doi:10.1016/0022-5193(78)90350-8. PMID 633919.

- ^ a b Kirkpatrick, M. (1986). “The handicap mechanism of sexual selection does not work”. アメリカン・ナチュラリスト 127 (2): 222–240. doi:10.1086/284480. JSTOR 2461351.

- ^ a b Pomiankowski, A. (1987). “Sexual selection: The handicap principle does work sometimes”. 王立協会紀要B 231 (1262): 123–145. Bibcode: 1987RSPSB.231..123P. doi:10.1098/rspb.1987.0038.

- ^ a b Maynard Smith, John (1976). “Sexual selection and the handicap principle”. Journal of Theoretical Biology 57 (1): 239–242. Bibcode: 1976JThBi..57..239S. doi:10.1016/S0022-5193(76)80016-1. PMID 957656.

- ^ a b Zahavi, Amotz (1975). “Mate selection—A selection for a handicap”. Journal of Theoretical Biology (Elsevier BV) 53 (1): 205–214. Bibcode: 1975JThBi..53..205Z. doi:10.1016/0022-5193(75)90111-3. ISSN 0022-5193. PMID 1195756.

- ^ a b Zahavi, Amotz (1977). “The cost of honesty”. Journal of Theoretical Biology (Elsevier BV) 67 (3): 603–605. Bibcode: 1977JThBi..67..603Z. doi:10.1016/0022-5193(77)90061-3. ISSN 0022-5193. PMID 904334.

- ^ a b Zahavi, Amotz; Zahavi, Avishag (1997). The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510035-8. OCLC 35360821

- ^ Zahavi, Amotz (1997). The handicap principle: a missing piece of Darwin's puzzle. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-510035-8. OCLC 35360821

- ^ Grose, Jonathan (7 June 2011). “Modelling and the fall and rise of the handicap principle”. Biology & Philosophy 26 (5): 677–696. doi:10.1007/s10539-011-9275-1.

- ^ Review by Pomiankowski, Andrew; Iwasa, Y. (1998). “Handicap Signaling: Loud and True?”. 進化 52 (3): 928–932. doi:10.2307/2411290. JSTOR 2411290.

- ^ a b c Johnstone, R. A. (1995). “Sexual selection, honest advertisement and the handicap principle: reviewing the evidence”. 生物学的レビュー 70 (1): 1–65. doi:10.1111/j.1469-185X.1995.tb01439.x. PMID 7718697.

- ^ Johnstone, Rufus A. (1997). “The Evolution of Animal Signals”. In Krebs, J. R.; Davies, N. B.. Behavioural Ecology: An Evolutionary Approach (4th ed.). Blackwell. pp. 155–178. ISBN 978-0865427310

- ^ Maynard Smith, John; Harper, David (2003). “The theory of costly signalling”. Animal Signals. Oxford University Press. pp. 16–31. ISBN 978-0-19-852685-8

- ^ Maynard Smith, John (1978). “The Handicap Principle—A Comment”. Journal of Theoretical Biology 70 (2): 251–252. Bibcode: 1978JThBi..70..251S. doi:10.1016/0022-5193(78)90351-X. PMID 633920.

- ^ Maynard Smith, John (1985). “Mini Review: Sexual Selection, Handicaps and True Fitness”. Journal of Theoretical Biology 115 (1): 1–8. doi:10.1016/S0022-5193(85)80003-5. PMID 4033159.

- ^ a b Grafen, A. (1990). “Biological signals as handicaps”. Journal of Theoretical Biology 144 (4): 517–546. Bibcode: 1990JThBi.144..517G. doi:10.1016/S0022-5193(05)80088-8. PMID 2402153.

- ^ Spence, A. M. (1973). “Job Market Signaling”. クォータリー・ジャーナル・オブ・エコノミクス 87 (3): 355–374. doi:10.2307/1882010. JSTOR 1882010.

- ^ Getty, T. (1998a). “Handicap signalling: when fecundity and viability do not add up”. 動物行動 56 (1): 127–130. doi:10.1006/anbe.1998.0744. PMID 9710469.

- ^ Getty, T. (1998b). “Reliable signalling need not be a handicap”. Anim. Behav. 56 (1): 253–255. doi:10.1006/anbe.1998.0748. PMID 9710484.

- ^ Getty, Thomas (2002). “Signaling health versus parasites”. アメリカン・ナチュラリスト 159 (4): 363–371. doi:10.1086/338992. JSTOR 338992. PMID 18707421.

- ^ Getty, T. (2006). “Sexually selected signals are not similar to sports handicaps”. 生態・進化トレンド 21 (2): 83–88. doi:10.1016/j.tree.2005.10.016. PMID 16701479.

- ^ Nur, N.; Hasson, O. (1984). “Phenotypic plasticity and the handicap principle”. J. Theor. Biol. 110 (2): 275–297. Bibcode: 1984JThBi.110..275N. doi:10.1016/S0022-5193(84)80059-4.

- ^ a b Godfray, H. C. J. (1991). “Signalling of need by offspring to their parents”. Nature 352 (6333): 328–330. Bibcode: 1991Natur.352..328G. doi:10.1038/352328a0.

- ^ Yachi, S. (1995). “How can honest signalling evolve? The role of the handicap principle”. 王立協会紀要B 262 (1365): 283–288. doi:10.1098/rspb.1995.0207.

- ^ Adams, E. S.; Mesterton-Gibbons, M. (1995). “The cost of threat displays and the stability of deceptive communication”. Journal of Theoretical Biology 175 (4): 405–421. Bibcode: 1995JThBi.175..405A. doi:10.1006/jtbi.1995.0151.

- ^ Kim, Y-G. (1995). “Status signalling games in animal contests”. Journal of Theoretical Biology 176 (2): 221–231. Bibcode: 1995JThBi.176..221K. doi:10.1006/jtbi.1995.0193. PMID 7475112.

- ^ Enquist, M. (1985). “Communication during aggressive interactions with particular reference to variation in choice of behaviour”. Animal Behaviour 33 (4): 1152–1161. doi:10.1016/S0003-3472(85)80175-5.

- ^ Rodriguez-Girones, M. A.; Cotton, P. A.; Kacelnik, A. (1996). “The evolution of begging: signaling and sibling competition”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 93 (25): 14637–14641. Bibcode: 1996PNAS...9314637R. doi:10.1073/pnas.93.25.14637. PMC 26187. PMID 8962106.

- ^ Lachmann, M.; Bergstrom, C. T. (1998). “Signalling among relatives. II. Beyond the tower of babel”. Theoretical Population Biology 54 (2): 146–160. doi:10.1006/tpbi.1997.1372. PMID 9733656.

- ^ Kock, N. (2011). “A mathematical analysis of the evolution of human mate choice traits: Implications for evolutionary psychologists”. Journal of Evolutionary Psychology 9 (3): 219–247. doi:10.1556/jep.9.2011.3.1.

- ^ Hurd, Peter L. (May 1995). “Communication in discrete action-response games”. Journal of Theoretical Biology 174 (2): 217–222. Bibcode: 1995JThBi.174..217H. doi:10.1006/jtbi.1995.0093. ISSN 0022-5193.

- ^ Számadó, Szabolcs (June 1999). “The Validity of the Handicap Principle in Discrete Action–Response Games”. Journal of Theoretical Biology 198 (4): 593–602. Bibcode: 1999JThBi.198..593S. doi:10.1006/jtbi.1999.0935. ISSN 0022-5193.

- ^ Lachmann, Michael; Számadó, Szabolcs; Bergstrom, Carl T. (2001-10-30). “Cost and conflict in animal signals and human language”. Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (23): 13189–13194. Bibcode: 2001PNAS...9813189L. doi:10.1073/pnas.231216498. ISSN 0027-8424. PMC 60846. PMID 11687618.

- ^ Számadó, Szabolcs; Czégel, Dániel; Zachar, István (2017-12-28). “One problem, too many solutions: How costly is honest signalling of need?”. PLOS ONE 14 (1): e0208443. doi:10.1101/240440. PMC 6329501. PMID 30633748 2023年1月22日閲覧。.

- ^ Számadó, Szabolcs; Zachar, István; Czégel, Dániel; Penn, Dustin J. (2023-01-08). “Honesty in signalling games is maintained by trade-offs rather than costs”. BMC Biology 21 (1): 4. doi:10.1186/s12915-022-01496-9. ISSN 1741-7007. PMC 9827650. PMID 36617556.

- ^ Számadó, Szabolcs (2003). “Threat Displays are not Handicaps”. Journal of Theoretical Biology (Elsevier) 221 (3): 327–348. Bibcode: 2003JThBi.221..327S. doi:10.1006/jtbi.2003.3176. ISSN 0022-5193.

- ^ Penn, Dustin J.; Számadó, Szabolcs (23 October 2019). “The Handicap Principle: how an erroneous hypothesis became a scientific principle”. Biological Reviews (Wiley) 95 (1): 267–290. doi:10.1111/brv.12563. ISSN 1464-7931. PMC 7004190. PMID 31642592.

- ^ White, Richard C. (2016). Relational Red Flags: Detecting Undesirable Qualities in Initial Romantic EncountersRomantic Encounters. Louisiana State University (PhD thesis). doi:10.31390/gradschool_dissertations.1171. etd-04052016-153947

- ^ Bliege Bird, R.; Smith, E. A. (2005). “Signalling theory, strategic interaction, and symbolic capital”. カレント・アンソロポロジー 46 (2): 221–248. doi:10.1086/427115. JSTOR 427115.

- ^ Zahavi, Amotz (1974). “Communal nesting by the Arabian Babbler: A case of individual selection”. Ibis 116: 84–87. doi:10.1111/j.1474-919X.1974.tb00225.x.

- ^ Anava, A.; Kam, M.; Shkolnik, A.; Degen, A.A. (2001). “Does group size affect field metabolic rate of Arabian Babbler (Turdoides squamiceps) nestlings?”. オーク 118 (2): 525–528. doi:10.1642/0004-8038(2001)118[0525:DGSAFM]2.0.CO;2. JSTOR 4089815.

- ^ Zahavi, Amotz (1990). “Arabian Babblers: The quest for social status in a cooperative Breeder”. In Stacey, P. B.; Koenig, W. D.. Cooperative Breeding in Birds. Cambridge University Press. pp. 105–130

- ^ David, P.; T. Bjorksten; K. Fowler; A. Pomiankowski (2000). “Condition-dependent signalling of genetic variation in stalk-eyed flies”. Nature 406 (6792): 186–188. Bibcode: 2000Natur.406..186D. doi:10.1038/35018079. PMID 10910358.

- ^ a b Caro, Tim M. (1986). “The functions of stotting in Thomson's gazelles: Some tests of the predictions”. Animal Behaviour 34 (3): 663–684. doi:10.1016/S0003-3472(86)80052-5.

- ^ a b Maynard Smith, John; Harper, David (2003). Animal Signals. Oxford University Press. pp. 61–63. ISBN 978-0-19-852685-8

- ^ FitzGibbon, C. D.; Fanshawe, J. H. (August 1988). “Stotting in Thomson's gazelles: an honest signal of condition”. Behavioral Ecology and Sociobiology 23 (2): 69–74. doi:10.1007/bf00299889.

- ^ Folstad, I.; Karter, A. K. (1992). “Parasites, bright males, and the immunocompetence handicap”. American Naturalist 139 (3): 603–622. doi:10.1086/285346. JSTOR 2462500.

- ^ Wedekind, C.; Folstad, I. (1994). “Adaptive or non-adaptive immunosuppression by sex hormones?”. American Naturalist 143 (5): 936–938. doi:10.1086/285641. JSTOR 2462885.

- ^ Folstad, I.; Skarstein, F. (1996). “Is male germ line control creating avenues for female choice?”. 行動生態学 8 (1): 109–112. doi:10.1093/beheco/8.1.109.

- ^ Roberts, M. L.; Buchanan, K. L.; Evans, M. R. (2004). “Testing the immunocompetence handicap hypothesis: a review of the evidence”. Animal Behaviour 68 (2): 227–239. doi:10.1016/j.anbehav.2004.05.001.

関連書籍

- 『生物進化とハンディキャップ理論』アモツ・ザハヴィ、アヴィシャグ・ザハヴィ共著 大貫昌子訳 白揚社 2001年

関連項目

外部リンク

- Honest Signalling Theory: A Basic Introduction. By Carl T. Bergstrom, University of Washington, 2006.