痕跡器官 (生物)

痕跡器官(こんせききかん)とは、退化によって本来の用をなさなくなった器官が、わずかに形だけがそれと分かるように残っているものをさす。ヒトの尾骶骨などがある。

類縁関係から[編集]

生物において、類縁性があると考えられる分類群は、互いによく似た姿形をしており、それぞれに互いに相当する器官を持っている。それらは互いに相同器官であると言われるが、その発達程度は分類群によって異なる。時に、それはごく小さく簡単になっていて、他の群で使われるような目的を果たし得ないと思える場合がある。その器官を痕跡器官という。

例えば爬虫類の大部分は四肢を持つ。ヘビはほとんどの点で爬虫類であることは間違いないが、四肢を欠いている。しかし、まず爬虫類に間違いないため、四肢は本来はあったものと考えられる。そして実際に、ニシキヘビ類には肛門直前に左右1対の爪があることが知られていて、後肢の痕跡だと考えられている。

進化の過程から[編集]

生物の進化の過程で、ある器官が次第に縮小、単純化してゆくことを退化という。退化が進めば最終的にはその器官が消失してしまうことはまれでない。このような過程で、わずかにその存在が認められるものが痕跡器官だと考えられている。

実際には、このような過程を見ることはできない。類縁の分類群を比較し、あるいは化石記録に基づいて推察するだけである。しかし、痕跡器官の存在は、生きた生物に於いてこの途中を見ることができるものとして、重要な証拠であり得る。

発生の立場から[編集]

発生の面から見れば「ある器官の形態が出来かけたところで、その発達が途中で止まり、そのまま十分に発達せずに終わるものを痕跡器官と呼ぶ」という形の定義もある。発生の過程においては、祖先の形に近い形態を経過すると見えるような段階があるのはよくあることであり、そこから結局は退化してゆく器官の原基だけが形成されるのはよく見られることである。

中には、元基が形成されても、その後消失してしまうものや、本来の姿とは全く異なる用途に転用されるものもある。このような器官についても痕跡器官と呼ぶ場合がある。前者は例えば、ほ乳類の場合、脊索がこれに当たり、後者は鰓裂がそれに当たるだろう。

さまざまな痕跡器官[編集]

痕跡器官は、他の分類群ではよく発達して役に立っている器官が、ある分類群ではどう見ても役立たない状態になったものである。したがって、たいていは役に立つものより大きさでは小さく、形態では単純になっているので、目立たないものも多い。外部形態で確認できるものもあれば、本来は外部形態であったものが、もはや内部形態でしか確認できない、という場合もある。

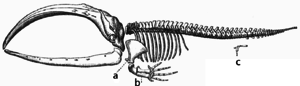

外部から見える形の例では、先のニシキヘビの後肢の爪が有名である。また、飛行能力を失った昆虫、特に甲虫類では痕跡的な後翅を持つものが見られる。 内部構造のみが残った例ではクジラの後肢が、外見上はなくなっているが、内部の骨格では腰骨が確認できる例などがそうである。

内臓器官でも、同様に痕跡的になった器官の例はある。草食性のサルのものよりはるかに短く縮小して先端に虫垂をぶら下げたヒトの盲腸は、身近でよく知られた例である。

また、その種の全個体に出現する訳ではないが、まれに出現する形質が、先祖の形質を暗示するようなものである場合もある。ヒトの場合、有名なのは耳を動かす筋肉がそれで、筋肉そのものは簡単ながら全員に備わっているが、一部のものしかそれを操って耳を動かすことができない。永久歯の正中から数えて8番目の歯(上下の第三大臼歯)は「智歯」あるいは「親知らず」とも呼ばれ、時期的に他の永久歯より遅れて顎の成長が不十分の場合でも無理をして出てくるものであるが、現在では最後までこの歯が出ないヒトもいる。これなど、ヒトの進化における歯の退化傾向の中で、痕跡器官化しつつあると言えるかもしれない。

かつて、ヒトの男性(正しくは哺乳類の雄)の乳首も痕跡器官とされたこともあるが、雄が授乳する哺乳類は過去も現在も存在しないため、明確に否定されている[1]。

転用の例[編集]

その器官が外見上で小さくなり、退化したものであると見なせるようであっても、それが元来の目的とは異なった用途で用いられている場合がある。

たとえば冒頭で紹介したニシキヘビの痕跡的な後肢は雄が配偶行動に際して雌に対して求愛刺激を与える繁殖器官になっている。また、ハエ目の昆虫は前翅のみが飛行に機能的な羽根の形を取り、後翅は先端が球状に膨らんだごく小さな棒状になっている。これは平均棍(へいきんこん)と呼ばれ、一見飛行の役に立ちそうにないが、ジャイロコンパスと同じ原理で慣性によって飛行中の体の姿勢の変化を敏感に受け取る受容器となっている。そのため、これを切除すると満足に飛行が出来なくなる。

鳥類の場合、前足が翼になっており、それに連動して指が退化している。親指だけが分離し、他の指は骨の形でも互いに癒合して、それらしい姿を残していない。親指も、ツメバケイという例外を除いてはものを掴む、引っ掻けるというような指本来の働きをもたない。しかし、その先端には羽毛がついており、飛行の際には重要な役割を担う。

ヒトの盲腸はごく小さく縮小して、食物繊維を発酵して利用する器官としてはたいした機能を持っていないが、盲腸内のリンパ小節が集中した虫垂と呼ばれる突起を有し、腸内の免疫中枢として無視できない大きな機能を担っている。ただし、腸内のリンパ小節による免疫系の情報処理は生命活動に関わる重要な機能であるため、これ以外のリンパ小節によっても代替が利くようになっており、虫垂を切除しても盲腸-大腸の腸内免疫系は生命活動には支障がない様になっている。

細胞器官での例[編集]

細胞内の機能的構造単位を細胞器官と呼ぶが、ここにも類似した現象が見られる。藻類の一部で、葉緑体の中に核のような構造があってヌクレオモルフとよばれる。これは、その葉緑体が真核単細胞藻類起源のものであって、その細胞の核が機能縮小したものであると考えられている。これなど、細胞内の痕跡器官と言ってよいかもしれない。

また、繊毛虫類とマラリア原虫などのアピコンプレクサ類は、遺伝子の解析から渦鞭毛虫類と近縁であると言われるようになり、あらためて細胞内の構造を検討した結果、葉緑体から退化したと思われる構造が発見された。

重要性[編集]

痕跡器官は、ほぼ完全に退化した器官の名残であり、その生物の先祖の形を探る上で有益である。たとえばヘビには四肢がない。脊椎動物である以上、四肢は存在しているのが基本的な形なので、もともとは四肢があったのだということはまず確かな訳だが、それを証明するのは難しい。ニシキヘビ類だけは後肢の痕跡が残っていることは、その具体的な証拠として重要である。

進化論そのものに対する問題として考えれば、痕跡器官は、何よりも進化が実在のものであることの証拠であり得る。なぜならば、痕跡器官は、実際にその生物の役に立っていないのだから、それの存在する理由を、かつてそれが必要だったことに求めるほかに理由をつけるのが難しい。それは当然、時間の経過や環境・生活様式の変化に伴って生物の形態が変化したことを認めるものでもある。

有名な痕跡器官[編集]

- イヌ科

- 後肢の親指(部分の骨格)