「サン・ピエトロ大聖堂」の版間の差分

m r2.7.2) (ロボットによる 変更: bg:Свети Петър (Рим) |

m r2.7.2+) (ロボットによる: ko:성 베드로 대성전からko:성 베드로 대성당へ変更 |

||

| (5人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 24行目: | 24行目: | ||

|位置= {{coord|41|54|8|N|12|27|12|E|type:landmark_scale:10000_region:VA|display=inline,title}} |

|位置= {{coord|41|54|8|N|12|27|12|E|type:landmark_scale:10000_region:VA|display=inline,title}} |

||

}} |

}} |

||

'''サン・ピエトロ大聖堂'''(サンピエトロだいせいどう、[[イタリア語]]: |

'''サン・ピエトロ大聖堂'''(サンピエトロだいせいどう、[[イタリア語]]:{{Lang|el|Basilica di San Pietro in Vaticano}})は、[[バチカン市国]]南東端にある[[カトリック教会]]の総本山。サン・ピエトロは「聖[[ペトロ]]」の意で、キリスト教の[[使徒]]ペトロ(ペテロ)のイタリア語読みに由来する。サン・ピエトロ大寺院、聖ペテロ大聖堂、セント‐ピーター寺院などと表記されることもある。 |

||

カトリック教会の伝承によれば、サン・ピエトロ大聖堂はもともと使徒ペトロの墓所があったところに建立されたとされ、キリスト教の教会建築としては世界最大級の大きさを誇る。床面積2万3,000m²。北に隣接して[[ローマ教皇]]の住むバチカン宮殿、バチカン美術館などがあり、国全体が『[[バチカン市国 (世界遺産)|バチカン市国]]』として[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]](文化遺産)に登録されている。 |

カトリック教会の伝承によれば、サン・ピエトロ大聖堂はもともと使徒ペトロの墓所があったところに建立されたとされ、キリスト教の教会建築としては世界最大級の大きさを誇る。床面積2万3,000m²。北に隣接して[[ローマ教皇]]の住むバチカン宮殿、バチカン美術館などがあり、国全体が『[[バチカン市国 (世界遺産)|バチカン市国]]』として[[国際連合教育科学文化機関|ユネスコ]]の[[世界遺産]](文化遺産)に登録されている。 |

||

| 30行目: | 30行目: | ||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[ファイル:L-Kuppel-Petersdom.png|thumb|200px|サン・ピエトロ大聖堂の構造<br />図の左側に続く広場は省略されている。左側が正面(隣の写真参照)であり、真東を向いている。平面図にある建物は南北約150m、東西約210m]] |

[[ファイル:L-Kuppel-Petersdom.png|thumb|200px|サン・ピエトロ大聖堂の構造<br />図の左側に続く広場は省略されている。左側が正面(隣の写真参照)であり、真東を向いている。平面図にある建物は南北約150m、東西約210m]] |

||

サン・ピエトロ大聖堂は世界最大級の教会堂建築である<ref name=Ishi>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、はじめに]]</ref>。創建は4世紀。現在の聖堂は2代目にあたり、1626年に完成したものである。高さ約120m、最大幅約156m、長さ211.5m、総面積は49,737m²。教会堂の前部には長径200m、短径165mの広場([[サン・ピエトロ広場]])が存在する。北側には[[バチカン宮殿]]、南に教皇謁見所と宝物館が隣接する。[[ルネサンス建築|ルネサンス時代]]、[[バロック建築|バロック時代]]を通じ、ローマ教皇にふさわしい巨大教会堂として再建され、当時の第一級の芸術家たちがその造営に携わった。その巨大さ、荘厳さ、内部装飾の豪華さを含め、聖堂の中の聖堂と呼ぶにふさわしい威容を誇っている。 |

|||

本来は、[[コンスタンティヌス1世]]により、聖ペテロのものとされる墓を参拝するための殉教者記念教会堂として建設されたものである<ref name=Ishi24>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.24-32、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、旧サン・ピエトロ大聖堂]]</ref>。14世紀まで、ローマ司教(現在の[[ローマ教皇]])の[[司教座聖堂]]は、コンスタンティヌスのバシリカ(現在の[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂]])であった。[[アヴィニョン捕囚]]によってラテラーノ宮殿が荒廃したため、[[1377年]]にローマに戻った教皇によって、ローマ教皇の座所となる。最初の教会堂が大聖堂ではなく、聖ペテロの墓地の巡礼を目的として設計されたため、本来は東側に向けて構築されるはずの[[アプス]]は西に向けられ、東側には入り口が設けられている。 |

|||

サン・ピエトロ大聖堂は世界最大級の教会堂建築である。創建は[[4世紀]]。現在の聖堂は2代目にあたり、[[1626年]]に完成したものである。高さ約120m、最大幅約156m、長さ211.5m、総面積は49,737m²。教会堂の前部には長径200m、短径165mの広場([[サン・ピエトロ広場]])が存在する。北側には[[バチカン宮殿]]、南に教皇謁見所と宝物館が隣接する。[[ルネサンス建築|ルネサンス時代]]、[[バロック建築|バロック時代]]を通じ、ローマ教皇にふさわしい巨大教会堂として再建され、当時の第一級の芸術家たちがその造営に携わった。その巨大さ、荘厳さ、内部装飾の豪華さを含め、聖堂の中の聖堂と呼ぶにふさわしい威容を誇っている。 |

|||

本来は、[[コンスタンティヌス1世]]により、聖ペテロのものとされる墓を参拝するための殉教者記念教会堂として建設されたものである。14世紀まで、ローマ司教(現在の[[ローマ教皇]])の[[司教座聖堂]]は、コンスタンティヌスのバシリカ(現在の[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂]])であった。[[アヴィニョン捕囚]]によってラテラーノ宮殿が荒廃したため、[[1377年]]にローマに戻った教皇によって、ローマ教皇の座所となる。最初の教会堂が大聖堂ではなく、聖ペテロの墓地の巡礼を目的として設計されたため、本来は東側に向けて構築されるはずの[[アプス]]は西に向けられ、東側には入り口が設けられている。 |

|||

サン・ピエトロ大聖堂のイタリア語名称は、Basilica di San Pietro in Vaticano(ヴァティカーノ丘陵にある聖ペテロのバシリカ)であるが、この教会堂を[[バシリカ]]と呼ぶのは、[[ローマ建築]]から初期キリスト教建築に連なる伝統的なバシリカだから、というわけではない。現在のカトリック教会は、重要な教会堂や大聖堂にバシリカの語を充てているが、本来は、ローマ教皇によって宗教的特権を与えられた七つの教会堂を示すもので、サン・ピエトロ大聖堂はそのひとつであることを意味する。実際に、現在の聖堂は伝統的なバシリカ式の教会堂建築ではない。特権を与えられた7つのバシリカは、サン・ピエトロ大聖堂のほか、[[サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂]]、[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂]]、[[サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラ大聖堂]]、[[サン・セバスティアーノ大聖堂]]、そして[[サンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ大聖堂]]で、かつては[[聖年]]に巡礼を行うと、贖宥されるとされた教会堂であった<ref>時代が下ると、サン・ピエトロ、サンタ・マリア・マッジョーレ、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ、サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラの四つを廻れば良いとされ、現在はどれか一つの教会堂の聖なる扉を通ればよいことになっている。</ref>。 |

サン・ピエトロ大聖堂のイタリア語名称は、Basilica di San Pietro in Vaticano(ヴァティカーノ丘陵にある聖ペテロのバシリカ)であるが、この教会堂を[[バシリカ]]と呼ぶのは、[[ローマ建築]]から初期キリスト教建築に連なる伝統的なバシリカだから、というわけではない。現在のカトリック教会は、重要な教会堂や大聖堂にバシリカの語を充てているが、本来は、ローマ教皇によって宗教的特権を与えられた七つの教会堂を示すもので、サン・ピエトロ大聖堂はそのひとつであることを意味する。実際に、現在の聖堂は伝統的なバシリカ式の教会堂建築ではない。特権を与えられた7つのバシリカは、サン・ピエトロ大聖堂のほか、[[サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂]]、[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂]]、[[サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラ大聖堂]]、[[サン・セバスティアーノ大聖堂]]、そして[[サンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ大聖堂]]で、かつては[[聖年]]に巡礼を行うと、贖宥されるとされた教会堂であった<ref>時代が下ると、サン・ピエトロ、サンタ・マリア・マッジョーレ、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ、サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラの四つを廻れば良いとされ、現在はどれか一つの教会堂の聖なる扉を通ればよいことになっている。</ref>。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

=== 創建前 === |

|||

歴史学的には、ペテロがローマで[[殉教]]したとする確実な資料が存在していないので、建設地がほんとうにペテロの墓地だったかどうかについては古くから反論がある<ref name=Ishi7>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.7-13、Ⅰペテロの墓、ローマの聖ペテロ]]</ref>。ローマ教皇庁が1950年に行った声明に先立つ1939年からの発掘では、大聖堂地下において墓碑とトロフェーオと呼ばれる[[祭壇]]の柱が発見され<ref name=Ishi1>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.1-3、Ⅰペテロの墓、ペテロの墓の発見]]</ref>、さらに[[ネクロポリス]](墓地)全容も判明した<ref name=Ishi13>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.13-19、Ⅰペテロの墓、ヴァチカンのネクロポリス]]</ref>。これがペテロのものであるという確証はない。ただトロフィーオからは古くは[[アウグストゥス]]時代のコインも発見され、当時から崇拝の対象になっていた事がわかる<ref name=Ishi7 />。 |

|||

現在は内部の一部も見学できるネクロポリスは、全体の長さ60mほどの通路の両側に、大小約20の廟(マウソレウム)が並んでいる。ペテロの墓といわれている部分の上に「赤い壁」があり、そこにトロフェーオが築かれていた。この場所は「カンポP」という名称がつけられている<ref name=Ishi13 />。ネクロポリスは地下聖堂(グロッタ)の床下6m、現在の大聖堂の床からは10m下にある<ref name=Ishi13 />。「カンポP」部分の上にはコンフェッシオーネがあり、その奥には「赤い壁」を穿つ形で『バリウムの壁龕』が置かれている。この壁龕の真上が教皇の祭壇が位置する。これらは、ペテロの墓の位置を知らしめるための配置である<ref name=Ishi13 />。 |

|||

なお、かつてここには[[ネロ]]のチルクス([[競技場]])があり、64年に発生した[[ローマ大火]]で罪を着せたキリスト教徒をここで見世物を兼ねた数々の残虐な刑に処したといい、この中にペテロもいたと伝わるため、しばしばペテロ殉教の地とされることもある<ref name=Ishi3>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.3-7、Ⅰペテロの墓、古代のヴァチカン]]</ref>。しかし、15世紀には、ペテロが逆さ十字に架けられたのは「黄金のヤニクルム」、つまりジャニコロの丘のモントリオ([[サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会]]のある場所)であるとされ、現在は、そこに[[ドナト・ブラマンテ]]の設計したテンピエットが建設されている<ref>P.マレー『図説世界建築史ルネサンス建築』p79-p80。</ref>。 |

|||

=== 聖堂の創建 === |

=== 聖堂の創建 === |

||

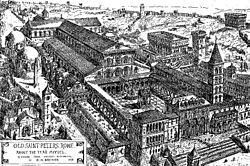

[[ファイル:Basilica di San Pietro 1450.jpg|thumb|left|250px|旧サン・ピエトロ大聖堂復元図]] |

[[ファイル:Basilica di San Pietro 1450.jpg|thumb|left|250px|旧サン・ピエトロ大聖堂復元図]] |

||

[[ファイル:Plan of Circus Neronis and St. Peters.gif|thumb|left|250px|旧サン・ピエトロ大聖堂平面図とネロの |

[[ファイル:Plan of Circus Neronis and St. Peters.gif|thumb|left|250px|旧サン・ピエトロ大聖堂平面図とネロのチルクス、および現聖堂の平面]] |

||

初代サン・ピエトロ大聖堂は、[[ローマ帝国]]の[[皇帝]]として初めてキリスト教を公認し、自らも帰依した[[コンスタンティヌス1世]]の指示で建設された[[バシリカ|バシリカ式教会堂]]である<ref name=Ishi20>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.20-24、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、汝、この印によって勝利するであろう]]</ref>。[[アウレリアヌス城壁]]の外、ヴァティカヌス丘陵に2世紀になって整備された異教徒用墓地区域にある、聖ペテロらのネクロポリスを覆うように計画された<ref>R.クラウトハイマー『Early Christian and Byzantine Architecture』p54。</ref>。これは、夢のお告げを受け[[十字架]]の旗を掲げ[[ミルウィウス橋の戦い]]に勝利した事から、その感謝の捧げ物(「エクス・ヴォート」)として<ref name=Ishi20 />、聖人の墓の上に建てられた6つの聖堂の1つである<ref name=Ishi24 />。 |

|||

この工事には2つの問題があった。一つ目はローマ法が禁じていた墳墓の冒涜に反し、当時も使われていたと考えられるネクロポリスを埋めてしまうという点である。二つ目は墓所が傾斜地にあり、バシリカを建設するには10mもの高低差を整地しなければならない点であった。これらは皇帝の権威で推し進められた<ref name=Ishi24 />。 |

|||

初代サン・ピエトロ大聖堂は、[[ローマ帝国]]の[[皇帝]][[コンスタンティヌス1世]]の指示で建設された[[バシリカ|バシリカ式教会堂]]である。[[アウレリアヌス城壁]]の外、ヴァティカヌス丘陵に2世紀になって整備された異教徒用墓地区域にある、聖ペテロの埋葬地を覆うように計画された<ref>R.クラウトハイマー『Early Christian and Byzantine Architecture』p54。</ref>。 |

|||

歴史学的には、ペテロがローマで[[殉教]]したとする確実な資料が存在していないので、建設地がほんとうにペテロの墓地だったかどうかについては古くから反論がある。ローマ教皇庁が[[1950年]]に行った声明に先立つ発掘では、大聖堂地下において墓碑と遺骨が発見されているが、これがペテロのものであるという確証はない。また、しばしばペテロ殉教の地とされることもあるが、[[15世紀]]には、ペテロが逆さ十字に架けられたのは「黄金のヤニクルム」、つまりジャニコロの丘のモントリオ([[サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会]]のある場所)であるとされ、現在は、そこに[[ドナト・ブラマンテ]]の設計したテンピエットが建設されている<ref>P.マレー『図説世界建築史ルネサンス建築』p79-p80。</ref>。 |

|||

最初の大聖堂の形態は、 |

最初の大聖堂の形態は、313年頃に建設されたバシリカ・サルウァトロス、すなわち救世主大聖堂(現在の[[サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂]])を原型とするもので、324年以前(恐らく319年から322年の間)に着工され、身廊は360年頃、アトリウムは390年頃、内部装飾は5世紀中期までには完成した。一列22本の列柱によって構成された5廊式バシリカは、アプスを含めた最大長さ119m、身廊長さ90m、幅64mに達する巨大なもので、当時すでにヨーロッパ最大の教会堂であった<ref>R.クラウトハイマー『Early Christian and Byzantine Architecture』p54-p56。</ref>。 |

||

ただし、この初代サン・ピエトロ大聖堂は主教座教会堂ではなく、アプス中央にあるペトロの墓所を聖地として多くの巡礼者を集めた殉教者記念教会堂、および巡礼教会堂であり、古代・中世の教皇の住まいは「首都と世界の本山にして首席教会堂」と称された救世主大聖堂に隣接する[[ラテラン宮殿|ラテラノ宮殿]]であった。[[896年]]に、救世主大聖堂は聖ヨハネに献堂され、「首席教会堂」の尊称はサン・ピエトロ大聖堂に遷されることになった。 |

|||

ただし、この初代サン・ピエトロ大聖堂は主教座教会堂ではなく、アプス中央にあるペトロの墓所を聖地として多くの巡礼者を集めた殉教者記念教会堂、および巡礼教会堂であり、古代・中世の教皇の住まいは「首都と世界の本山にして首席教会堂」と称された救世主大聖堂に隣接する[[ラテラン宮殿|ラテラノ宮殿]]であった。896年に、救世主大聖堂は聖ヨハネに献堂され、「首席教会堂」の尊称はサン・ピエトロ大聖堂に遷されることになった。 |

|||

バシリカ式教会堂を舞台とする有名な出来事には、[[カール大帝]]の戴冠がある。教皇の座に[[レオ3世 (ローマ教皇)|レオ3世]]が就くと、799年に反発者らが襲撃をかけ、教皇は[[フランク王国]]へ逃げ込み大帝の保護を受けた。大帝は教皇をローマに護送し、代理人を立て裁判を開かせたが収まらず、ついに大帝本人がローマに入り事態を収拾した。この功績から大帝は冠を授かる事になり、クリスマスの日に祭壇の前で教皇が黄金の王冠を大帝の頭に載せた。現在のサン・ピエトロ大聖堂の身廊中央に斑石の円盤があるが、これは旧聖堂の祭壇前から移されたもので、カール大帝はこの石盤の上に跪いて載冠を受けたといわれる<ref name=Ishi35>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.35-38、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、カール大帝の戴冠]]</ref>。 |

|||

現在、この創建当時のサン・ピエトロ大聖堂は失われてしまったが、[[サン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂]]は、旧サン・ピエトロ大聖堂とファサードや平面がよく似ており、当時の教会堂を偲ぶのに適している。 |

現在、この創建当時のサン・ピエトロ大聖堂は失われてしまったが、[[サン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂]]は、旧サン・ピエトロ大聖堂とファサードや平面がよく似ており、当時の教会堂を偲ぶのに適している。 |

||

また、新聖堂が建設された16世紀に、聖職者のティベリオ・アルファラーノと公証人のジャコモ・グリマルディが残した平面図やデッサンおよび記録や、複数の画家による絵画からも旧聖堂がどのようなものだったか知る事ができる<ref name=Ishi24 />。 |

|||

=== ルネサンス期 === |

=== ルネサンス期 === |

||

最初にバシリカ式教会堂を建て替えようという構想を持ったのは教皇[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]であった。1377年当時のローマ人口は17,000と推計され、衰退した都市に落ちぶれていた。サン・ピエトロ大聖堂も老朽化が激しく、側壁が外れ、屋根は今にも落ちそうであった。また、当時の眼からするといかにも古臭く、「粗野な時代に建てられたもの」という酷評も残っている。教皇と[[レオン・バッティスタ・アルベルティ]]が立案したローマ復興の計画は、城壁や街の整備の他に、大聖堂の再建が挙げられた。しかしニコラウス5世の在位は8年で終わり、工事の中断とともに再着手はなかなか行われなかった<ref name=Ishi48>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.48-51、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、新聖堂の計画]]</ref>。 |

|||

最初のバシリカ式教会堂は、15世紀中頃には老朽化のため倒壊のおそれもあると指摘され、教皇[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]は応急措置として修復工事を行った。 |

|||

現在見られる大聖堂の建設は、 |

現在見られる大聖堂の建設は、1499年に教皇[[アレクサンデル6世 (ローマ教皇)|アレクサンデル6世]]がサン・ピエトロ大聖堂の改築を思い立ち、1505年の秋頃に |

||

教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]によって改築の決定が行われたことによって始まる。当初は自らの墓碑を据える発想だったが、[[ジュリアーノ・ダ・サンガッロ]]の新聖堂建設の提案を元に計画がどんどん膨らみ、全面的に建て替える壮大なものになった<ref name=Ishi57>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.57-60、Ⅲ新大聖堂、ユリウス二世の野心]]</ref>。 |

|||

ただし、ユリウス2世は各地に宛てた書簡の端々で、旧バシリカが倒壊寸前であること、状況を打開するには思い切った行動が必要であることを説明している。 |

|||

{{multiple image| align = right| direction = vertical| width = 175| image1 =bramante'sdrawingsanpietro.jpg| caption1 = | image2 =Caradosso, med. di giulio II con progetto di nuovo s. pietro, 1506.JPG | caption2 = ブラマンテによるサン・ピエトロ大聖堂の計画案。現物図面は半分しか残っていない。外観はメダルの立面から推定される。| image3 =SaintPierre.svg| caption3 =復元されたブラマンテの集中式、ギリシア十字形プラン。}} |

|||

[[建築設計競技]]によって[[ドナト・ブラマンテ]]が主任建築家に任命され、1506年4月1日に起工式典、そして4月18日には基礎石の設置式典が行われている。ただし、これらの作業に伴う改築決定の勅令や、古い聖堂を壊す契約書といった公式書簡は全く残されていない。このためユリウス2世とブラマンテは、まだ使用に耐えうる旧聖堂破壊の公式な決定をあえて避けたとも考えられている<ref>P.マレー『図説世界建築史ルネサンス建築』p82。</ref>。ただし、ユリウス2世は各地に宛てた書簡の端々で、旧バシリカが倒壊寸前であること、状況を打開するには思い切った行動が必要であることを説明している。 |

|||

ブラマンテの計画案は、現在、フィレンツェの[[ウフィッツィ美術館]]に納められているが、彼がこの大聖堂について決定した事項について知られているのはこの平面プランと、基礎石の下に埋め込まれ、「ペテロの神殿の再生」の文字と立面を刻印したカラドッソ作の記念メダルをおいてほかにない。[[オノフリウス・パンヴィニウス]]と[[セバスティアーノ・セルリオ]]が、木造模型ですら未完だったと述べていることから、これ以上のことは、恐らく何も決まってはいなかったと推察されている。1506年の式典に際して、主ドームを支える柱の位置が決定されたが、当初のプランではドームを支えるには全く強度が足りなかったため、ブラマンテが存命中にも柱は増強され、のちに[[アントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネ]]によって、さらにミケランジェロによって柱は太くされた。この事実によって推察されるのは、工事全体の規模が、当時の芸術家や職人の把握できる限界を越えていたということである。それでも、[[1510年]][[1月16日]]にドームを支持する四つのアーチが完成し、[[1512年]]には内陣部分の構造が完成した。ブラマンテが死去する少し前の[[1513年]][[12月1日]]には、 [[フラ・ジョコンド]]が補佐建築家に任命され、[[1514年]][[1月]]には[[ジュリアーノ・ダ・サンガッロ]]が、そして1514年[[4月1日]]からは[[ラファエロ・サンティ]]が補佐建築家に指名されている。 |

|||

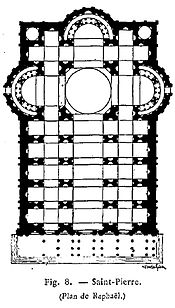

ブラマンテの計画案は、現在、フィレンツェの[[ウフィッツィ美術館]]に納められているが、彼がこの大聖堂について決定した事項について知られているのはこの平面プランと、基礎石の下に埋め込まれ、「ペテロの神殿の再生」の文字と立面を刻印したカラドッソ作の記念メダルをおいてほかにない<ref name=Ishi62>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.62-66、Ⅲ新大聖堂、新聖堂の美学]]</ref>。これは、中央に大きな[[ドーム]]を持つ[[ギリシャ十字]]形の建物であり、四隅の[[塔]]や小さなドームなどを備えながら[[ファサード]]を持たない構造だった<ref name=Ishi62 />。この設計の特色は[[ルネサンス]]的な美学が反映している。建物は各部が[[回転対称]]にデザインされた集中的プランと呼ばれるもので、[[数学]]的調和を重視した結果である<ref name=Ishi62 />。ドームもまた同様に、[[宇宙]]を象徴する完全な[[半球]]が想定された<ref name=Ishi66>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.66-68、Ⅲ新大聖堂、ドームの意味]]</ref>。 |

|||

[[1514年]]にブラマンテが死ぬと、大聖堂の主任建築家はラファエロとなり、[[1516年]][[11月22日]]に、足場や仮枠の担当建築家となっていたアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネが助手として指名された。ラファエロによって、ブラマンテの集中式プランは長大な身廊をもったラテン十字プラン([[バシリカ]]式)に変更されたことが知られている。ラファエロとアントニオ・ダ・サンガッロの対立によって、この工事はほとんど進展しなかったが、計画変更は人員を収容するためという実用的要求に対応するための必要な措置であり、ラファエロの死後([[1520年]][[4月6日]]以後)、アントニオ・ダ・サンガッロと、協力者となった[[バルダッサーレ・ペルッツィ]]によって元の集中式に戻されるが、玄関を間延びさせたような妥協案を提示せざるを得なかった。途中[[ローマ略奪]](1527年)による混乱もあって建設は中断し、[[オランダ]]の[[マルテル・ファン・ヘームスケンク]]が[[1532年]]から[[1535年]]頃に画いたスケッチによると、主ドームを支える柱と、それに架けられた[[格間]]ヴォールト以外の主要構造部分はほとんど工事が進んでいないのがわかる。 |

|||

[[オノフリウス・パンヴィニウス]]と[[セバスティアーノ・セルリオ]]が、木造模型ですら未完だったと述べていることから、これ以上のことは、恐らく何も決まってはいなかったと推察されている。1506年の式典に際して、主ドームを支える柱の位置が決定されたが、当初のプランではドームを支えるには全く強度が足りなかったため、ブラマンテが存命中にも柱は増強され、のちに柱は太くされた。この事実によって推察されるのは、工事全体の規模が、当時の芸術家や職人の把握できる限界を越えていたということである。それでも、1510年1月16日にドームを支持する4つのアーチが完成し、1512年には内陣部分の構造が完成した。 |

|||

[[ファイル:StPetersDomePD.jpg|thumb|200px|ドーム]] |

|||

しかしユリウス2世は1512年、ブラマンテは1514年にそれぞれ死去し、彼らが残したものは4本の柱とアーチだけであった<ref name=Ishi66 />。 |

|||

ペルッツィが[[1536年]]に死去すると、アントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネによって、再びラテン十字を基本とするプランが決められ、[[1546年]]には、ラファエロ案に基づく新たなプランと模型が提示された。この模型は、ローマのヴァティカーノ美術館に所蔵されているが、[[ミケランジェロ・ブオナローティ]]によって「牛の放牧場」と揶揄された。サンガッロは当時傑出した芸術家の一人であり、決して大聖堂の主任建築家としての技量が劣っていたというわけではない。このエピソードは、その計画の壮大さと、ひとりミケランジェロのみが、サン・ピエトロの規模に追従することができたということを物語っている。サンガッロの死後、大聖堂の主任建築家には[[ジュリオ・ロマーノ]]が選出されたが、その数週間後にロマーノも死に、[[1547年]][[1月]]には、自動的にミケランジェロが就任することになった。 |

|||

[[ファイル:SaintPierreRaphael.JPG|thumb|left|175px|ラファエロのラテン十字形プラン。]] |

|||

ミケランジェロが主任建築家に任命されたとき、彼はすでにかなりの高齢(72歳)であったが、超人的な能力でこの計画を押し進め、根本的な解決案を作成した。彼はまず、ラテン十字のプランをブラマンテの計画した集中式プランに改編し、主ドームを支える柱の肉厚を増すとともに、サンガッロの行った工事を破壊してまで建物の輪郭を縮小した。こうして彼はドームの横加重を外壁に伝えるとともに、工事の規模自体を縮小してコストを切り詰め、造営工事の進捗を促したのである。造営工事は迅速に進められることになり、ミケランジェロの没年である[[1564年]]に、工事はドーム下部構造のドラムにまで到達した。以後の工事は[[ジャコモ・バロッツィ・ダ・ヴィニョーラ]]と[[ピッロ・リゴーリオ]]に引き継がれたが、ドーム部分は[[ドメニコ・フォンターナ]]と[[ジャコモ・デッラ・ポルタ]]が担当した。今日残っているミケランジェロのプランでは、ドームは完全な半球であったが、工事を引き継いだフォンターナとデッラ・ポルタは、静止力学的な解法から尖頭型ドームを採用した。これをミケランジェロが承認したか否かについては分かっていない。ともかく、ドームは[[1593年]]に完成した。 |

|||

次の教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世 (ローマ教皇)]]は[[ラファエロ・サンティ]]を起用し、[[ジュリアーノ・ダ・サンガッロ]]と[[フラ・ジョコンド]]を補佐につけた。しかしジュリアーノは間もなく死去し、甥の[[アントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネ]]が任を継いだ。彼らの補佐建築家(ソットアルキテットーレ)には[[バルダッサーレ・ペルッツィ]]が指名された<ref name=Ishi69>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.69-71、Ⅲ新大聖堂、レオ10世とラファエッロ]]</ref>。ラファエロは設計の変更に着手した。ひとつはレオ10世がバシリカの聖堂をすべて覆う大聖堂を望んだ事、またブラマンテの集中式プランはミサなどを行いにくい実用面での欠点が指摘された。ラファエロは身廊を備える古典的なラテン十字形プランを計画した<ref name=Ishi69 />。 |

|||

しかし工事はほとんど進展しないまま1520年にラファエロが、翌年にはレオ10世が亡くなった。享楽主義のレオ10世は放蕩を重ね、財政の圧迫と政治的混乱そして宗教的離反を招いていた。彼に続く[[ハドリアヌス6世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス6世]]は質実だが芸術を虚飾と嫌い、建設は止まったままになった<ref name=Ishi69 />。次の教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]]は芸術を理解する人文主義者であったが、[[マルティン・ルター]]の[[宗教改革]]の時代にカトリック教会は厳しい情勢下にあった<ref name=Ishi72>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.72-74、Ⅲ新大聖堂、サッコ・ディ・ローマ、ローマ略奪]]</ref>。 |

|||

{{multiple image| align = right| direction = vertical| width = 150| image1 =Maarten van Heemskerck 013.jpg| caption1 = | image2 =St-Pieter-in-aanbouw-MvHeemskerck-StaatsmuseumBerlijn-Dahem.jpg| caption2 = ファン・ヘームスケルクによる工事中の聖堂のスケッチ。1532-36年頃。}} |

|||

さらに追い討ちをかけた出来事が、1527年5月の[[カール5世 (神聖ローマ皇帝)|カール5世]]の軍隊による[[ローマ略奪]](サッコ・ディ・ローマ)であった。大聖堂も被害を受け、ユリウス2世など墓を暴き、貴重な古文書や文献が失われた。ペルッツィはスペイン人に捕えられ、画家と判ってようやく解放された<ref name=Ishi72 />。このような事件や財政不足から、大聖堂の建設はほとんど進まなかった。1532-1536年ローマを訪れたオランダ人画家{{仮リンク|ファン・ヘームスケルク|en|Maarten van Heemskerck}}は、当時の大聖堂をスケッチしたが、それによると主ドームを支える柱と架けられた[[格間]]ヴォールト以外の主要構造部分はほとんど工事が進んでいないのがわかる。壮大ながら工事途上で残されたアーチと柱の上に、長らく放置されたために生えた雑草も描いた<ref name=Ishi74>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.74-78、Ⅲ新大聖堂、パウルス3世とサンガッロ]]</ref>。 |

|||

名家出身の[[パウルス3世 (ローマ教皇)|パウルス3世]]が教皇になると、1536年頃からまた大聖堂の建設が再開された。しかし財政が好転したわけではなく、別な名目で得た[[スペイン]]からの拠出金を流用したり、免罪符の許可などで賄った。さらには、石材を[[フォロ・ロマーノ]]から切り出す事まで許可し、古代ローマの遺跡破壊をもたらした<ref name=Ishi74 />。 |

|||

ラファエロが亡くなった1520年にカポマエストロ(主任建築家)を継いでいたサンガッロは、建築が活発になりだした1538年頃から<ref name=Ishi74 />8年間にわたり工事を統括した<ref name=Ishi78>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.78-81、Ⅲ新大聖堂、サンガッロ木製モデル]]</ref>。彼は集中式ギリシア十字形プランとパジリカ的なラテン十字形プランの折衷的な案を提示した。これは、集中式プランの前面に[[凱旋門]]風のファサードをつけ、内部にもデアンブラトーリオ(周歩廊)を設けるなど複雑なものだった。彼は自分の案を元に7.3×6.0mの木製モデルを製作させたが、それから分かる計画は、2本の高い塔や細々した装飾に過剰なまでに凝ったものだった<ref name=Ishi78 />。この計画は当初から反対意見があったが、最終的に承認された<ref name=Ishi78 />。しかしながら、1546年に亡くなった<ref name=Ishi81>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.81-84、Ⅲ新大聖堂、ミケランジェロの登場]]</ref>サンガッロが残した業績は、この「[[指物]]細工の傑作」と言われる木製モデルと、大聖堂の床を3m高く変更し、後年に地下礼拝堂を建設できる余地を生んだ程度に終わった<ref name=Ishi78 />。 |

|||

[[ファイル:L’Architecture de la Renaissance - Fig. 13.PNG|thumb|left|175px|ミケランジェロの集中式プラン。]] |

|||

サンガッロの死後、後任には[[ジュリオ・ロマーノ]]が選ばれたが直後に世を去り、ついに[[ミケランジェロ・ブオナローティ]]に白羽の矢が立った。このとき彼はすでに71歳と高齢で断ったが押し切られ、それからは超人的な能力でこの計画を押し進め、根本的な解決案を作成した<ref name=Ishi81 />。彼はまず、ラテン十字のプランをブラマンテの計画した集中式プランに改編し<ref name=Ishi84>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.84-89、Ⅲ新大聖堂、ミケランジェロのプラン]]</ref>、 |

|||

主ドームを支える柱の肉厚を増すとともに、 |

|||

サンガッロのプランが採光に難を抱えていた点を指摘して出来上がっていた工事部分の2/3を破壊してまで建物の輪郭を縮小した<ref name=Ishi84 />。こうして彼は、工事の規模自体を縮小してコストを切り詰め、造営工事の進捗を促したのである<ref name=Ishi84 />。彼のプランと建築計画はサンガッロ派から激しい攻撃を受けたが、ミケランジェロは無給で晩年の17年間を大聖堂建築に捧げた<ref name=Ishi81 />。現在のサン・ピエトロ大聖堂は後の計画変更で追加されたファサードを除けば、基本的な部分はミケランジェロの手による<ref name=Ishi84 />。 |

|||

造営工事は迅速に進められることになり、ミケランジェロの没年である1564年に、工事はドーム下部構造のドラムにまで到達した。 |

|||

以後の工事は[[ピッロ・リゴーリオ]]を経て[[ジャコモ・バロッツィ・ダ・ヴィニョーラ]]が主任建築家になり引き継がれた。彼は主に四隅の礼拝堂建設を担った。ただこの頃は[[レパントの海戦]]など[[トルコ]]との争いに向けた支出があり、工事はあまり進まなかった<ref name=Ishi89>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.84-89、Ⅲ新大聖堂、シクストゥス5世。都市計画者教皇]]</ref>。 |

|||

[[ファイル:StPetersDomePD.jpg|thumb|right|175px|ドーム]] |

|||

大聖堂建設は16世紀末から活況を呈した。これは[[グレゴリウス13世]]から[[シクストゥス5世]]の頃にローマ全体で積極的な都市計画と建築が行われ、その一環として大聖堂へも力が注がれたためである。主任建築家には[[ジャコモ・デッラ・ポルタ]]が指名され、都市計画で手腕を発揮した[[ドメニコ・フォンターナ]]が協力することになった<ref name=Ishi89 />。今日残っているブラマンテのプランでは、ドームは完全な半球であったが、工事を引き継いだフォンターナとデッラ・ポルタは<ref name=Ishi95>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.95-100、Ⅲ新大聖堂、ドームの完成]]</ref>、 |

|||

静止力学的な解法から |

|||

尖頭型ドームを採用した。ミケランジェロが外殻を半球か紡錘か決めかねていた事を伺わせる資料が残っているため、この手直しがデッラ・ポルタらの独創かミケランジェロの影響があるかは明瞭ではない。しかしともかく、ドームは1588年から1590年にかけて昼夜を問わず工事が進められて架けられ、頂塔(ランタン)は1593年に完成した<ref name=Ishi95 />。ドームの内側はモザイク装飾へ変更されて1598年に着工、1612年に完成した<ref name=Ishi95 />。 |

|||

=== バロック期 === |

=== バロック期 === |

||

16世紀末から17世紀初頭、大聖堂の改築において大聖堂の正面に残っていた旧聖堂の東側部分をどうするかという問題が起こっていた。反宗教改革の流れから保守的な意見が強まったことに加え、初期キリスト教時代の[[カタコンペ]]が数多く発掘されたことなど考古学的関心が高まる中、由緒ある旧聖堂を残すべきという主張が影響力を持っていた。教皇[[クレメンス8世]]は聖堂の内装工事などに積極的だったが、この問題に結論を下せなかった<ref name=Ishi100>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.100-105、Ⅲ新大聖堂、パウルス5世の決断]]</ref>。 |

|||

[[1605年]]には[[パウルス5世 (ローマ教皇)|パウルス5世]]によって、大聖堂の正面に残っていた旧聖堂の東側部分を全て取壊し、その跡に身廊とファサードを追加する工事が決定された。ミケランジェロが理想と考えた集中式のプランでは、機能上の理由から批判が噴出したためである。ミケランジェロのプランでは儀式を補佐する空間すら用意されておらず、また多数の信者を収容し、ミサを遂行するには伝統的なバジリカ式プランへの変更が必要であった。 |

|||

しかし旧パジリカの老朽化はひどく、1605年ついに[[パウルス5世 (ローマ教皇)|パウルス5世]]によって旧聖堂の取壊しが決断された<ref name=Ishi100 />。1606年には大聖堂の最終的な建築計画が8人の建築家によるコンペティションで競われたが、その過程でミケランジェロが理想と考えた集中式プランに対する欠点の指摘が相次ぎ、ミサを遂行したり儀式を補佐する空間が用意されていない点が問題視された<ref name=Ishi100 />。これらの検討の結果、[[カルロ・マデルノ]]に旧聖堂の解体とミケランジェロのプランを変更する命が下った<ref name=Ishi105>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.105-111、Ⅲ新大聖堂、マデルノの身廊とファサード]]</ref>。 |

|||

[[1607年]]、是正措置に関しての設計競技が呼びかけられ、[[カルロ・マデルノ]]が選出された。[[1608年]][[6月15日]]に、マデルノによる新しい正面部分の工事が開始され、[[1612年]]に祝祷の[[ロッジア]]において教皇の祝福が行われた。身廊ヴォールト架構は[[1615年]]に完成し、最終的な献堂式は、[[ウルバヌス8世 (ローマ教皇)|ウルバヌス8世]]によって[[1626年]]に行われている。マデルノによる計画は、初期キリスト教建築に遡る伝統的なバシリカではなく、レオン・バッティスタ・アルベルティが設計したマントヴァのサンタンドレーア聖堂と同じ、両側に小礼拝室を備えた単廊式教会堂に近いものである。予定では、正面ファサードの両側には塔が建設されるはずであったが、これは下部構造(現在、ファサードの一部と化している)のみが建設されたところで停止した。 |

|||

マデルノは、ミケランジェロのプランに基づき既に出来上がっていた聖堂本体部分に、違和感を生じさせないよう延長させ身廊を設けた。ここには礼拝堂や聖具室など実用的な空間も付け加えた。さらに、列柱だけのファザードも変更し、通廊式のポルティコ(玄関廊)とした。この2階部分からは教皇が祝福を与える場([[ロッジア]])として想定された<ref name=Ishi105 />。1607年にプランを具体化した木製モデルが承認されると、1608年から工事が始まり、1612年に完成した<ref name=Ishi105 />。 |

|||

内陣の青銅製大天蓋(バルダッキーノ)は、[[ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ]]と、おそらく一部は[[フランチェスコ・ボッロミーニ]]によって [[1624年]]に着手され、[[1633年]]に完成した。バルダッキーノのねじれ柱は、旧サン・ピエトロ大聖堂のパーゴラに使われていた初期キリスト教時代の円柱を再現したもので、巨大な大聖堂の中心部に視線を集中させる効果を持つ。 |

|||

身廊ヴォールト架構は1614 年末に完成、翌年には新旧聖堂を分けていた壁が取り払われ、4月12日に新しい聖堂へ立ち入ることができるようになった。しかし、最終的な献堂式は[[ウルバヌス8世 (ローマ教皇)|ウルバヌス8世]]によって1626年に行われている<ref name=Ishi105 />。マデルノによる計画は、初期キリスト教建築に遡る伝統的なバシリカではなく、レオン・バッティスタ・アルベルティが設計したマントヴァのサンタンドレーア聖堂と同じ、両側に小礼拝室を備えた単廊式教会堂に近いものである。予定では、正面ファサードの両側には塔が建設されるはずであったが、現在では下部構造(ファサードの一部と化している)のみに止まっている<ref name=Ishi128>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.128-131、Ⅳ広場と聖堂の装飾、未完のファサード]]</ref>。 |

|||

内陣の青銅製大天蓋(バルダッキーノ)は、[[ウルバヌス8世 (ローマ皇帝)|ウルバヌス8世]]の命を受けた[[ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ]]が設計・制作した。これは1624年に着手され、1633年に完成した。バルダッキーノのねじれ柱は、旧サン・ピエトロ大聖堂のパーゴラに使われていた初期キリスト教時代の円柱を再現したもので、巨大な大聖堂の中心部に視線を集中させる効果を持つ<ref name=Ishi118>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.118-123、Ⅳ広場と聖堂の装飾、バルダッキーノ]]</ref>。またベルニーニは、聖堂中心の4つの柱に、4つの聖遺物([[ロンギヌスの槍]]の穂、聖女ヘレナの聖十字架の断片、聖ヴェロニカの布、聖アンデレの頭部)を安置する祭壇を設け、その下に縁の人物像を配した<ref name=Ishi124>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.124-128、Ⅳ広場と聖堂の装飾、四つの聖遺物]]</ref>。 |

|||

ベルニーニに与えられた次の仕事はマテルノが設計したファサードの鐘塔だった。既に基礎のベイは造られていたが、実は地盤の弱さが指摘され中止されていたものだった。ベルニーニは円柱を多用した設計案を元に1638年から工事を開始し、1641年には左側の塔2層目までを完成させた。ところが、塔とファサードに亀裂が発見され、すぐさま撤去された。ライバルの[[フランチェスコ・ボッロミーニ]]から激しい非難を受けたベルニーニは修正案も否決され、結果的に大聖堂は鐘塔を欠いたまま現在に至る<ref name=Ishi128 />。 |

|||

[[ファイル:St Peter's Square, Vatican City - April 2007.jpg|thumb|left|280px|ドームから見た広場]] |

[[ファイル:St Peter's Square, Vatican City - April 2007.jpg|thumb|left|280px|ドームから見た広場]] |

||

ファサードの最終的なプロポーション、すなわち列柱廊を持つ楕円形広場もベルニーニの手によるものである。 |

ファサードの最終的なプロポーション、すなわち列柱廊を持つ楕円形広場もベルニーニの手によるものである。鐘塔の失敗とウルバヌス8世の死後は干されてしまっていたベルニーニであったが、取り組んだ数少ない仕事のひとつウルバヌス8世墓碑の出来栄えを時の教皇[[インノケンティウス10世 (ローマ教皇)|インノケンティウス10世]]が認め、次代の[[アレクサンデル7世 (ローマ教皇)|アレクサンデル7世]]はベルニーニ起用を決めた<ref name=Ishi131>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.131-138、Ⅳ広場と聖堂の装飾、広場の整備]]</ref>。 |

||

最初の計画案は1656年の夏に作成された。ベルニーニが考案した計画は、現在のルスティクッチ広場に向けて収束するような台形の広場であったが、これはすぐに却下されたため、彼は円形の広場を構築する方向で計画を練り直した。最終的にレッタ(台形)とオブリクァ(楕円形)の広場を建設する案が決定され、1657年3月17日、法王にその計画が提出された。 |

|||

ベルニーニ自身が、この広場を「信者を迎えるために、あたかも母が両腕を差し出しているかのように見せる[[コロネード]](柱廊)を備えていなくてはならない」と評しているように<ref name=Ishi131 />、サン・ピエトロの広場は、広場としての境界は明瞭であるが、コロネードによって外部に対しても開かれている格好になっており、信者をゆるやかに抱擁するものになっている。また、マデルノによるファサードは、両側に鐘楼が建設されることを意図して、高さに対し幅の広い、やや鈍重な形状になっていたが、ベルニーニは、オブリクァ広場に接続するレッタ広場の開口部をファサードよりも狭くし、大聖堂側に向けてコロネードを低くすることによって、大聖堂の高さを強調するような視覚効果を与えた。4列のドリス式円柱と140体の聖人像で飾られたコロネードは、1667年に完成したが、ベルニーニの考えでは、玄関にあたる部分に第三のコロネードと<ref name=Ishi131 />、大聖堂のファサードから離れた位置の両側に鐘楼を建設する予定であった。しかし、これは[[アレクサンデル7世 (ローマ教皇)|アレクサンデル7世]]が1667年に他界したため頓挫し、計画のみに終わっている。 |

|||

広場と並行して、ベルニーニは聖堂内に司教座の後陣(アプス)を備える装飾にも取り組んだ。彼は、旧聖堂に伝わる聖ペテロが使ったという木製の椅子(カテドラ・ペトリ、後の科学分析で否定された)を後陣に据え、これを4人の教会博士が支える構図の彫刻を中心に装飾する計画を立て、教皇がペテロの正当な後継者だと権威づけようと考えた。これは10年の期間を要して1666年に完成した<ref name=Ishi138>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.138-144、Ⅳ広場と聖堂の装飾、カテドラ・ペトリ]]</ref>。ベルニーニは1680年に亡くなった。この時には、サン・ピエトロ大聖堂は現在見せる形にほぼ仕上がっていた。建物建築に120年、周辺整備や装飾にさらに50年が費やされた<ref name=Ishi144>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.144-146、Ⅳ広場と聖堂の装飾、ローマの時代]]</ref>。 |

|||

フォンターナとデッラ・ポルタは、鉄製のテンション・リングを埋め込んでドームを補強していたが、[[18世紀]]になると、このドームに亀裂が発見され、倒壊するのではないかとの噂がたった。この亀裂は専門家によって危険がないと判断されたが、[[1734年]]から[[1744年]]にかけて、[[ルイジ・ヴァンヴィテッリ]]によってさらに5本の鉄製テンション・リングが埋め込まれている。 |

|||

フォンターナとデッラ・ポルタは、鉄製のテンション・リングを埋め込んでドームを補強していたが、18世紀になると、このドームに亀裂が発見され、倒壊するのではないかとの噂がたった。この亀裂は専門家によって危険がないと判断されたが、1734年から1744年にかけて、[[ルイジ・ヴァンヴィテッリ]]によってさらに5本の鉄製テンション・リングが埋め込まれている。 |

|||

== 大聖堂の装飾 == |

== 大聖堂の装飾 == |

||

[[ファイル:Michelangelo's Pieta 5450 cropncleaned.jpg|thumb|200px|[[ミケランジェロ]]の[[ピエタ]]]] |

[[ファイル:Michelangelo's Pieta 5450 cropncleaned.jpg|thumb|200px|[[ミケランジェロ]]の[[ピエタ]]]] |

||

サン・ピエトロ大聖堂を含むイタリアを訪れた観光客がかかる「スタンダール症候群」という病気を、1979年にフィレンツェの精神科医師ガジエッラ・マゲリーニが指摘した。これは、膨大な芸術作品群をできる限り多く見て回ろうとする強迫観念が、観光を楽しむ余裕を奪い、頭痛などの症状を発するものである。1975年にガラッシ・パルッツィが著した本によると、大聖堂の美術品はトラヴェルティーノ像165体、ストゥッコ像125体、大理石彫像が110体、ブロンズ像40体があると記されており、そのひとつひとつが大作揃いである。祭壇画はほとんどがモザイクの複製画に取り換えられているが、これも膨大な数になる。聖堂内にある歴代教皇の墓は147基あり、多くは地下礼拝堂にあるが堂内でもたくさんの墓碑を見ることができる<ref name=Ishi152>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.152-160、Ⅳ広場と聖堂の装飾、教皇たちの墓碑]]</ref>。 |

|||

サン・ピエトロ大聖堂は、[[ルネサンス建築|ルネサンス]]から[[バロック建築|バロック]]の時期にかけての巨匠たちが主任建築家を引き継いで建設したものである。また、単なる宗教施設という規模を超えて宗教芸術の宝庫にもなっている。その一方で、この大聖堂の建設費用を調達するためとして[[贖宥状]](いわゆる免罪符)が発行され、[[マルティン・ルター]]による[[宗教改革]]の直接のきっかけになった。 |

|||

=== サン・ピエトロ広場 === |

|||

; 外部 |

|||

広場は楕円形と台形が組み合わさったコロネードに囲まれ、中央には高さ25.5mのオペリスクがある。このオペリスクは[[カリグラ]]帝の戦車競技場にあったもので、旧パジリカ時代には大聖堂の横に立っていたが、1686年に現在の場所へ移された。<ref name=Ishi172>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.172-173、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、広場]]</ref>。コロネードの湾曲部分は「楕円」と言われるが、実際はそれぞれの中心がもう一方の円周上にある2つの正円である。各中心には円盤の目印があり、ここから眺めると4列の柱が重なって1本に見える。柱の総数はドーリス式円柱が240本、ピラスター(角柱)が88本。そして高さ3.2mの聖人像144体がある<ref name=Ishi172 />。楕円中心部には2つの噴水があり、右側はカルノ・マデルノ(1613年)、左側はカルロ・フォンターナ(1677年)の作である<ref name=Ishi172 />。聖ペテロ、聖パウロそれぞれの像は15世紀の彫刻から19世紀中ごろに現在のものへ置き換えられた<ref name=Ishi172 />。 |

|||

* コロネード中央部の『オベリスク』 |

|||

* コロネード楕円中心部の噴水 – 右側:カルノ・マデルノ(1613年)、左側:カルロ・フォンターナ(1677年) |

|||

=== ファサード === |

|||

; ナルテクス |

|||

ファサードは2階構造で、8本の円柱、6本の半角柱、4本の角柱が支える。屋上にはそれぞれ5.7m高の聖人像13体が飾られ、その下になる2階部分には5つのバルコニーがある。その中央は教皇が祝福を行う専用のロッジャとなっている<ref name=Ishi173>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.173-174、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ファサード]]</ref>。 |

|||

* 中央入り口のモザイク『小舟』 – ジョット |

|||

*『死の扉』 – [[ジャコモ・マンズー]] |

|||

=== ポルティコ === |

|||

*『善と悪の扉』 |

|||

ポルティコ(玄関廊)から聖堂内に入る扉は5つあり、右から『聖なる扉(ポルタ・サンタ)』(ポッロミーニ設計)、『秘蹟の扉』(ヴェンルツィオ・クロチェッティ)、『中央の扉』([[アントニオ・フィラレーテ]]、旧聖堂から移設)、『善と悪の扉』(ルチアーノ・ミングッツィ)、『死の扉』([[ジャコモ・マンズー]]、1964年)である<ref name=Ishi174>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.174-176、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ポルティコ(玄関廊)]]</ref>。中央扉上部にはベルニーニら作の浮彫『私の羊を飼え』(1646年)がある<ref name=Ishi174 />。反対のファサード側にあるモザイク画『小舟(ナヴィチェッラ)』(ジョット、1298年)は、旧聖堂の前庭にあったものだが、のちに修復を受けた際に大きく改変された<ref name=Ishi174 />。 |

|||

*『中央扉』 – [[アントニオ・フィラレーテ]]([[1445年]][[8月14日]]旧大聖堂に設置、[[1620年]]に現在の聖堂に設置) |

|||

*『秘蹟の扉』 |

|||

ポルティコの右側にはヴァチカン宮殿へ繋がる階段(スカラ・レージャ)の踊り場にはベルニーニ作の『コンスタンティヌス帝の騎馬像』(1669年)があり、反対の左側には『カール大帝の騎馬像』(コルナッキーニ、1730-1735年)がある<ref name=Ishi174 />。 |

|||

*『聖なる扉』 |

|||

===身廊=== |

|||

身廊に入って右手前に通称「ピエタ礼拝堂」がある。正式にはクロチフィッソ(磔刑像)礼拝堂というが、ミケランジェロの『[[ピエタ (ミケランジェロ)|ピエタ像]]』が安置されたことからこう呼ばれる。旧聖堂から移されたピエタ像は新聖堂内で場所を何度も変えられたが、1749年にこの場所に落ち着いた。1972年にはトルコ人の精神病者がハンマーを打ち付ける事件が起き、それ以来防弾ガラスが据えられている<ref name=Ishi195-1>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.195、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ピエタ礼拝堂]]</ref>。次にはサン・セバスティアーノ礼拝堂があり、モザイク画『聖セバスティアヌスの殉教』([[ドメニキーノ]])がある。この右壁には『[[ピウス11世 (ローマ教皇)|教皇ピウス11世]]の墓碑』、左壁には『[[ピウス12世 (ローマ教皇)|教皇ピウス12世]]の墓碑』がある<ref name=Ishi196-2>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.196、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、サン・セバスティアーノ礼拝堂]]</ref>。次にあるサクラメント(聖体)礼拝堂は元々聖具室だった。ボッロミーニによる特徴的な鉄柵の中に、神殿形式の『チポーリオと天使』はベルニーニ作。背後には聖堂内唯一の油彩画『聖三位一体』(ピエトロ・ダ・コルトーナ)があり、右壁にはモザイク画『聖フランチェスコの法悦』(ドメニキーノ)、天井にはスコット装飾(カゾラーノとダーリアと伝わる)がある<ref name=Ishi197-2>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.197-198、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、サクラメント(聖体)礼拝堂]]</ref>。 |

|||

身廊に入って右手前に洗礼礼拝堂があり、据えられたブロンズ製の洗礼盤は[[カルロ・フォンターナ]]がデザインした。祭壇にはモザイク画が、中央に『キリストの洗礼』(原画[[カルロ・マラッタ]])、右には『聖ブロケッススと聖マルティニアヌスに洗礼を授ける聖ペテロ』(原画パッセリ)、左には『ケントゥリオン・コルネリウスに洗礼を授ける聖ペテロ』(原画プロカッツーニ)がある<ref name=Ishi194-1>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.194、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、洗礼礼拝堂]]</ref>。次の礼拝堂へ繋がる部分には、『[[マリア・クレメンティナ・ソビエスカ]]の墓碑』(彫刻[[ピエトロ・ブラッチ]])の墓碑、その向かいには彼女が嫁いだ『スチュアート家の人々の墓碑』([[アントニオ・カノーヴァ]])がある<ref name=Ishi193-2>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、洗礼礼拝堂への接続部分]]</ref>。次の礼拝堂はプレゼンタツィオーネ(宮参り)礼拝堂を呼ばれ、『ヨハンネス13世の浮彫モニュメント』([[エミリオ・グレコ]])、『[[ベネディクトゥス15世 (ローマ教皇)|教皇ベネディクトス15世]]のモニュメント』(ピエトロ・カノニカ)があり、祭壇には[[ピウス10世 (ローマ教皇)|教皇ピウス10世]]の遺体が安置され、モザイク画『マリアの宮参り』(下絵ロマネッリ)がある<ref name=Ishi193-1>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、プレゼンタツィオーネ(宮参り)礼拝堂]]</ref>。奥への接続部には、墓碑としては唯一旧聖堂から移された『[[インノケンティウス8世 (ローマ教皇)|教皇インノケンティウス8世]]の墓碑』があるが、古いスケッチからの類推では当初と左右を逆転して据えられている<ref name=Ishi192-1>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、第二・第三ベイの接続部分]]</ref>。この奥には参事会員のためのコーロ礼拝堂があり、ジャコモ・デッラ・ポルタ設計、ジャン・バッティスタ・リッチ制作と伝わるストゥッコ装飾が飾る<ref name=Ishi191-3>[[#石鍋(2000)|石鍋 (2000)、p.191-192、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、コーロ礼拝堂]]</ref>。 |

|||

; その他 |

|||

*『[[クリスティーナ (スウェーデン女王)|スウェーデン女王クリスティーナ]]の墓碑』 – カルロ・フォンターナ |

|||

*『[[レオ12世 (ローマ教皇)|教皇レオ12世]]の墓碑』 |

|||

*奉献の礼拝堂の祭壇画『マリアの神殿への奉献』 – ジョヴァンニ・フランチェスコ・ロマネッリ |

|||

*『マティルデ・ディ・カノッサ伯爵夫人の墓碑』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニおよび[[アンドレア・ボルジ]] |

|||

*『[[ピウス10世 (ローマ教皇)|教皇ピウス10世]]のモニュメント』 – [[フロレスターノ・ディ・ファウスト]] |

|||

*コーロ礼拝堂祭壇画『無原罪のお宿り』– ピエトロ・ビアンキ |

|||

*『[[グレゴリウス13世 (ローマ教皇)|教皇グレゴリウス13世]]のモニュメント』 |

|||

*『[[グレゴリウス14世 (ローマ教皇)|教皇グレゴリウス14世]]のモニュメント』 |

|||

*『[[レオ1世 (ローマ教皇)|教皇レオ1世]]のモニュメント』– [[アレッサンドロ・アルガルディ]] |

|||

*『[[インノケンティウス11世 (ローマ教皇)|教皇インノケンティウス11世]]のモニュメント』– [[ピエトロ・ステファノ・モンノ]] |

|||

; 身廊部分 |

|||

* 身廊[[壁龕]]の像(向かって右側)『[[ペテロ|聖ペテロ]]』『[[アビラのテレサ|アビラの聖テレサ]]』『パウルの聖ヴィンセント』『[[フィリッポ・ネリ|聖フィリッポ・ネリ]]』 |

* 身廊[[壁龕]]の像(向かって右側)『[[ペテロ|聖ペテロ]]』『[[アビラのテレサ|アビラの聖テレサ]]』『パウルの聖ヴィンセント』『[[フィリッポ・ネリ|聖フィリッポ・ネリ]]』 |

||

* 身廊壁龕の像(向かって左側)『アレクサンドリアの聖ペテロ』『聖カミッロ』『[[イグナチオ・デ・ロヨラ|聖イグナティオ]]』『パオラの聖フランチェスコ』 |

* 身廊壁龕の像(向かって左側)『アレクサンドリアの聖ペテロ』『聖カミッロ』『[[イグナチオ・デ・ロヨラ|聖イグナティオ]]』『パオラの聖フランチェスコ』 |

||

=== 内部 === |

|||

* 主角柱壁龕の像『[[聖ロンギヌス]]』(像の下部に[[聖槍]]を所蔵)『[[コンスタンティノポリスのヘレナ|聖ヘレナ(エイレーネー)]]』『エルサレムの聖ヴェロニカ』『[[アンデレ|使徒アンデレ]]』(像の下部にアンデレの頭部を所蔵)– ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ |

* 主角柱壁龕の像『[[聖ロンギヌス]]』(像の下部に[[聖槍]]を所蔵)『[[コンスタンティノポリスのヘレナ|聖ヘレナ(エイレーネー)]]』『エルサレムの聖ヴェロニカ』『[[アンデレ|使徒アンデレ]]』(像の下部にアンデレの頭部を所蔵)– ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ |

||

| 106行目: | 167行目: | ||

*『[[パウルス3世 (ローマ教皇)|教皇パウルス3世]]の墓碑』 – [[グリエルモ・デッラ・ポルタ]] |

*『[[パウルス3世 (ローマ教皇)|教皇パウルス3世]]の墓碑』 – [[グリエルモ・デッラ・ポルタ]] |

||

; 身廊の各礼拝堂 |

|||

* ピエタの礼拝堂の『[[ピエタ (ミケランジェロ)|ピエタ]]』 – ミケランジェロ・ブオナローティ(1499年制作) |

|||

* 洗礼堂『洗礼盤』 – [[カルロ・フォンターナ]] |

|||

* 洗礼堂の祭壇画『キリストの洗礼』 – [[カルロ・マラッタ]] |

|||

*『[[クリスティーナ (スウェーデン女王)|スウェーデン女王クリスティーナ]]の墓碑』 – カルロ・フォンターナ |

|||

*『[[レオ12世 (ローマ教皇)|教皇レオ12世]]の墓碑』 |

|||

*『[[マリア・クレメンティナ・ソビエスカ]]の墓碑』 – [[ピエトロ・ブラッチ]] |

|||

*『スチュワート朝最後の王たちの墓碑』 – [[アントニオ・カノーヴァ]] |

|||

*聖セバスティアヌスの礼拝堂のモザイク『聖セバスティアヌスの殉教』 – [[ドメニキーノ]] |

|||

*聖セバスティアヌスの礼拝堂『[[ピウス11世 (ローマ教皇)|教皇ピウス11世]]の墓碑』 – ピエトロ・カノニカ(1949年制作) |

|||

*聖セバスティアヌス礼拝堂『[[ピウス12世 (ローマ教皇)|教皇ピウス12世]]の墓碑』 |

|||

*奉献の礼拝堂の祭壇画『マリアの神殿への奉献』 – ジョヴァンニ・フランチェスコ・ロマネッリ |

|||

*奉献の礼拝堂『[[ベネディクトゥス15世 (ローマ教皇)|教皇ベネディクトス15世]]のモニュメント』 – ピエトロ・カノニカ |

|||

*奉献の礼拝堂のレリーフ『教皇ヨハネス23世の囚人訪問』 – [[エミリオ・グレコ]] |

|||

*『マティルデ・ディ・カノッサ伯爵夫人の墓碑』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニおよび[[アンドレア・ボルジ]] |

|||

*『[[ピウス10世 (ローマ教皇)|教皇ピウス10世]]のモニュメント』 – [[フロレスターノ・ディ・ファウスト]] |

|||

*『[[インノケンティウス8世 (ローマ教皇)|教皇インノケンティウス8世]]のモニュメント』 |

|||

*聖なる秘跡の礼拝堂– ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ |

|||

*聖なる秘跡の礼拝堂『三位一体』– ピエトロ・ダ・コルトーナ |

|||

*聖なる秘跡の礼拝堂モザイク『聖フランチェスコの法悦』– ドメニキーノ |

|||

*聖なる秘跡の礼拝堂の柵– フランチェスコ・ボッロミーニ |

|||

*内陣席の礼拝堂– ジャコモ・デッラ・ポルタ |

|||

*内陣席の礼拝堂祭壇画『無原罪のお宿り』– ピエトロ・ビアンキ |

|||

*『[[グレゴリウス13世 (ローマ教皇)|教皇グレゴリウス13世]]のモニュメント』 |

|||

*『[[グレゴリウス14世 (ローマ教皇)|教皇グレゴリウス14世]]のモニュメント』 |

|||

*『[[レオ1世 (ローマ教皇)|教皇レオ1世]]のモニュメント』– [[アレッサンドロ・アルガルディ]] |

|||

*『[[インノケンティウス11世 (ローマ教皇)|教皇インノケンティウス11世]]のモニュメント』– [[ピエトロ・ステファノ・モンノ]] |

|||

;内陣周辺の各礼拝堂 |

;内陣周辺の各礼拝堂 |

||

| 165行目: | 199行目: | ||

*[[クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ]]/加藤邦男訳 『図説世界建築史 バロック建築』(本の友社) |

*[[クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ]]/加藤邦男訳 『図説世界建築史 バロック建築』(本の友社) |

||

*ニコラス・ペヴスナー他/[[鈴木博之]]監訳 『世界建築辞典』([[鹿島出版会]]) |

*ニコラス・ペヴスナー他/[[鈴木博之]]監訳 『世界建築辞典』([[鹿島出版会]]) |

||

* {{Cite book|和書|author =石鍋真澄|others =|title = サン・ピエトロ大聖堂|origyear = |edition =第1刷 |year = 2000|publisher = [[吉川弘文館]] |isbn = 4-642-07770-7|page = |ref = 石鍋(2000)}} |

|||

=== 日本語案内 === |

=== 日本語案内 === |

||

*石鍋真澄 『サン・ピエトロ大聖堂』 [[吉川弘文館]]、2000年 |

|||

*『サン・ピエトロ アウレリオ・アメンドラ写真集』 訳・解説([[若桑みどり]]他)、[[岩波書店]]、1999年 |

*『サン・ピエトロ アウレリオ・アメンドラ写真集』 訳・解説([[若桑みどり]]他)、[[岩波書店]]、1999年 |

||

*『バチカンの素顔』 バート・マクダウェル、高橋健次訳、[[ナショナル・ジオグラフィック協会|日経ナショナル・ジオグラフィック社]]、2009年 |

*『バチカンの素顔』 バート・マクダウェル、高橋健次訳、[[ナショナル・ジオグラフィック協会|日経ナショナル・ジオグラフィック社]]、2009年 |

||

| 239行目: | 273行目: | ||

[[it:Basilica di San Pietro in Vaticano]] |

[[it:Basilica di San Pietro in Vaticano]] |

||

[[ka:წმინდა პეტრეს ბაზილიკა]] |

[[ka:წმინდა პეტრეს ბაზილიკა]] |

||

[[ko:성 베드로 |

[[ko:성 베드로 대성당]] |

||

[[la:Basilica Vaticana]] |

[[la:Basilica Vaticana]] |

||

[[lb:Péitersdoum]] |

[[lb:Péitersdoum]] |

||

| 272行目: | 306行目: | ||

[[tr:Aziz Petrus Bazilikası]] |

[[tr:Aziz Petrus Bazilikası]] |

||

[[uk:Собор Святого Петра]] |

[[uk:Собор Святого Петра]] |

||

[[ur:پطرس باسلیکا]] |

|||

[[vec:Baxełega de San Piero in Vatican]] |

[[vec:Baxełega de San Piero in Vatican]] |

||

[[vi:Vương cung thánh đường Thánh Phêrô]] |

[[vi:Vương cung thánh đường Thánh Phêrô]] |

||

2013年1月27日 (日) 19:16時点における版

| サン・ピエトロ大聖堂 | |

|---|---|

| |

| 情報 | |

| 用途 | カトリック教会 |

| 事業主体 | ローマ教皇 |

| 管理運営 | ローマ教皇 |

| 着工 | 2代目:1506年 |

| 竣工 |

初代:4世紀 2代目:1626年 |

| 所在地 |

|

| 座標 | 北緯41度54分8秒 東経12度27分12秒 / 北緯41.90222度 東経12.45333度座標: 北緯41度54分8秒 東経12度27分12秒 / 北緯41.90222度 東経12.45333度 |

サン・ピエトロ大聖堂(サンピエトロだいせいどう、イタリア語:Basilica di San Pietro in Vaticano)は、バチカン市国南東端にあるカトリック教会の総本山。サン・ピエトロは「聖ペトロ」の意で、キリスト教の使徒ペトロ(ペテロ)のイタリア語読みに由来する。サン・ピエトロ大寺院、聖ペテロ大聖堂、セント‐ピーター寺院などと表記されることもある。

カトリック教会の伝承によれば、サン・ピエトロ大聖堂はもともと使徒ペトロの墓所があったところに建立されたとされ、キリスト教の教会建築としては世界最大級の大きさを誇る。床面積2万3,000m²。北に隣接してローマ教皇の住むバチカン宮殿、バチカン美術館などがあり、国全体が『バチカン市国』としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。

概要

図の左側に続く広場は省略されている。左側が正面(隣の写真参照)であり、真東を向いている。平面図にある建物は南北約150m、東西約210m

サン・ピエトロ大聖堂は世界最大級の教会堂建築である[1]。創建は4世紀。現在の聖堂は2代目にあたり、1626年に完成したものである。高さ約120m、最大幅約156m、長さ211.5m、総面積は49,737m²。教会堂の前部には長径200m、短径165mの広場(サン・ピエトロ広場)が存在する。北側にはバチカン宮殿、南に教皇謁見所と宝物館が隣接する。ルネサンス時代、バロック時代を通じ、ローマ教皇にふさわしい巨大教会堂として再建され、当時の第一級の芸術家たちがその造営に携わった。その巨大さ、荘厳さ、内部装飾の豪華さを含め、聖堂の中の聖堂と呼ぶにふさわしい威容を誇っている。

本来は、コンスタンティヌス1世により、聖ペテロのものとされる墓を参拝するための殉教者記念教会堂として建設されたものである[2]。14世紀まで、ローマ司教(現在のローマ教皇)の司教座聖堂は、コンスタンティヌスのバシリカ(現在のサン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂)であった。アヴィニョン捕囚によってラテラーノ宮殿が荒廃したため、1377年にローマに戻った教皇によって、ローマ教皇の座所となる。最初の教会堂が大聖堂ではなく、聖ペテロの墓地の巡礼を目的として設計されたため、本来は東側に向けて構築されるはずのアプスは西に向けられ、東側には入り口が設けられている。

サン・ピエトロ大聖堂のイタリア語名称は、Basilica di San Pietro in Vaticano(ヴァティカーノ丘陵にある聖ペテロのバシリカ)であるが、この教会堂をバシリカと呼ぶのは、ローマ建築から初期キリスト教建築に連なる伝統的なバシリカだから、というわけではない。現在のカトリック教会は、重要な教会堂や大聖堂にバシリカの語を充てているが、本来は、ローマ教皇によって宗教的特権を与えられた七つの教会堂を示すもので、サン・ピエトロ大聖堂はそのひとつであることを意味する。実際に、現在の聖堂は伝統的なバシリカ式の教会堂建築ではない。特権を与えられた7つのバシリカは、サン・ピエトロ大聖堂のほか、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂、サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラ大聖堂、サン・セバスティアーノ大聖堂、そしてサンタ・クローチェ・イン・ジェルザレンメ大聖堂で、かつては聖年に巡礼を行うと、贖宥されるとされた教会堂であった[3]。

歴史

創建前

歴史学的には、ペテロがローマで殉教したとする確実な資料が存在していないので、建設地がほんとうにペテロの墓地だったかどうかについては古くから反論がある[4]。ローマ教皇庁が1950年に行った声明に先立つ1939年からの発掘では、大聖堂地下において墓碑とトロフェーオと呼ばれる祭壇の柱が発見され[5]、さらにネクロポリス(墓地)全容も判明した[6]。これがペテロのものであるという確証はない。ただトロフィーオからは古くはアウグストゥス時代のコインも発見され、当時から崇拝の対象になっていた事がわかる[4]。

現在は内部の一部も見学できるネクロポリスは、全体の長さ60mほどの通路の両側に、大小約20の廟(マウソレウム)が並んでいる。ペテロの墓といわれている部分の上に「赤い壁」があり、そこにトロフェーオが築かれていた。この場所は「カンポP」という名称がつけられている[6]。ネクロポリスは地下聖堂(グロッタ)の床下6m、現在の大聖堂の床からは10m下にある[6]。「カンポP」部分の上にはコンフェッシオーネがあり、その奥には「赤い壁」を穿つ形で『バリウムの壁龕』が置かれている。この壁龕の真上が教皇の祭壇が位置する。これらは、ペテロの墓の位置を知らしめるための配置である[6]。

なお、かつてここにはネロのチルクス(競技場)があり、64年に発生したローマ大火で罪を着せたキリスト教徒をここで見世物を兼ねた数々の残虐な刑に処したといい、この中にペテロもいたと伝わるため、しばしばペテロ殉教の地とされることもある[7]。しかし、15世紀には、ペテロが逆さ十字に架けられたのは「黄金のヤニクルム」、つまりジャニコロの丘のモントリオ(サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会のある場所)であるとされ、現在は、そこにドナト・ブラマンテの設計したテンピエットが建設されている[8]。

聖堂の創建

初代サン・ピエトロ大聖堂は、ローマ帝国の皇帝として初めてキリスト教を公認し、自らも帰依したコンスタンティヌス1世の指示で建設されたバシリカ式教会堂である[9]。アウレリアヌス城壁の外、ヴァティカヌス丘陵に2世紀になって整備された異教徒用墓地区域にある、聖ペテロらのネクロポリスを覆うように計画された[10]。これは、夢のお告げを受け十字架の旗を掲げミルウィウス橋の戦いに勝利した事から、その感謝の捧げ物(「エクス・ヴォート」)として[9]、聖人の墓の上に建てられた6つの聖堂の1つである[2]。

この工事には2つの問題があった。一つ目はローマ法が禁じていた墳墓の冒涜に反し、当時も使われていたと考えられるネクロポリスを埋めてしまうという点である。二つ目は墓所が傾斜地にあり、バシリカを建設するには10mもの高低差を整地しなければならない点であった。これらは皇帝の権威で推し進められた[2]。

最初の大聖堂の形態は、313年頃に建設されたバシリカ・サルウァトロス、すなわち救世主大聖堂(現在のサン・ジョバンニ・イン・ラテラノ大聖堂)を原型とするもので、324年以前(恐らく319年から322年の間)に着工され、身廊は360年頃、アトリウムは390年頃、内部装飾は5世紀中期までには完成した。一列22本の列柱によって構成された5廊式バシリカは、アプスを含めた最大長さ119m、身廊長さ90m、幅64mに達する巨大なもので、当時すでにヨーロッパ最大の教会堂であった[11]。

ただし、この初代サン・ピエトロ大聖堂は主教座教会堂ではなく、アプス中央にあるペトロの墓所を聖地として多くの巡礼者を集めた殉教者記念教会堂、および巡礼教会堂であり、古代・中世の教皇の住まいは「首都と世界の本山にして首席教会堂」と称された救世主大聖堂に隣接するラテラノ宮殿であった。896年に、救世主大聖堂は聖ヨハネに献堂され、「首席教会堂」の尊称はサン・ピエトロ大聖堂に遷されることになった。

バシリカ式教会堂を舞台とする有名な出来事には、カール大帝の戴冠がある。教皇の座にレオ3世が就くと、799年に反発者らが襲撃をかけ、教皇はフランク王国へ逃げ込み大帝の保護を受けた。大帝は教皇をローマに護送し、代理人を立て裁判を開かせたが収まらず、ついに大帝本人がローマに入り事態を収拾した。この功績から大帝は冠を授かる事になり、クリスマスの日に祭壇の前で教皇が黄金の王冠を大帝の頭に載せた。現在のサン・ピエトロ大聖堂の身廊中央に斑石の円盤があるが、これは旧聖堂の祭壇前から移されたもので、カール大帝はこの石盤の上に跪いて載冠を受けたといわれる[12]。

現在、この創建当時のサン・ピエトロ大聖堂は失われてしまったが、サン・パオロ・フオーリ・レ・ムーラ大聖堂は、旧サン・ピエトロ大聖堂とファサードや平面がよく似ており、当時の教会堂を偲ぶのに適している。 また、新聖堂が建設された16世紀に、聖職者のティベリオ・アルファラーノと公証人のジャコモ・グリマルディが残した平面図やデッサンおよび記録や、複数の画家による絵画からも旧聖堂がどのようなものだったか知る事ができる[2]。

ルネサンス期

最初にバシリカ式教会堂を建て替えようという構想を持ったのは教皇ニコラウス5世であった。1377年当時のローマ人口は17,000と推計され、衰退した都市に落ちぶれていた。サン・ピエトロ大聖堂も老朽化が激しく、側壁が外れ、屋根は今にも落ちそうであった。また、当時の眼からするといかにも古臭く、「粗野な時代に建てられたもの」という酷評も残っている。教皇とレオン・バッティスタ・アルベルティが立案したローマ復興の計画は、城壁や街の整備の他に、大聖堂の再建が挙げられた。しかしニコラウス5世の在位は8年で終わり、工事の中断とともに再着手はなかなか行われなかった[13]。

現在見られる大聖堂の建設は、1499年に教皇アレクサンデル6世がサン・ピエトロ大聖堂の改築を思い立ち、1505年の秋頃に 教皇ユリウス2世によって改築の決定が行われたことによって始まる。当初は自らの墓碑を据える発想だったが、ジュリアーノ・ダ・サンガッロの新聖堂建設の提案を元に計画がどんどん膨らみ、全面的に建て替える壮大なものになった[14]。

建築設計競技によってドナト・ブラマンテが主任建築家に任命され、1506年4月1日に起工式典、そして4月18日には基礎石の設置式典が行われている。ただし、これらの作業に伴う改築決定の勅令や、古い聖堂を壊す契約書といった公式書簡は全く残されていない。このためユリウス2世とブラマンテは、まだ使用に耐えうる旧聖堂破壊の公式な決定をあえて避けたとも考えられている[15]。ただし、ユリウス2世は各地に宛てた書簡の端々で、旧バシリカが倒壊寸前であること、状況を打開するには思い切った行動が必要であることを説明している。

ブラマンテの計画案は、現在、フィレンツェのウフィッツィ美術館に納められているが、彼がこの大聖堂について決定した事項について知られているのはこの平面プランと、基礎石の下に埋め込まれ、「ペテロの神殿の再生」の文字と立面を刻印したカラドッソ作の記念メダルをおいてほかにない[16]。これは、中央に大きなドームを持つギリシャ十字形の建物であり、四隅の塔や小さなドームなどを備えながらファサードを持たない構造だった[16]。この設計の特色はルネサンス的な美学が反映している。建物は各部が回転対称にデザインされた集中的プランと呼ばれるもので、数学的調和を重視した結果である[16]。ドームもまた同様に、宇宙を象徴する完全な半球が想定された[17]。

オノフリウス・パンヴィニウスとセバスティアーノ・セルリオが、木造模型ですら未完だったと述べていることから、これ以上のことは、恐らく何も決まってはいなかったと推察されている。1506年の式典に際して、主ドームを支える柱の位置が決定されたが、当初のプランではドームを支えるには全く強度が足りなかったため、ブラマンテが存命中にも柱は増強され、のちに柱は太くされた。この事実によって推察されるのは、工事全体の規模が、当時の芸術家や職人の把握できる限界を越えていたということである。それでも、1510年1月16日にドームを支持する4つのアーチが完成し、1512年には内陣部分の構造が完成した。 しかしユリウス2世は1512年、ブラマンテは1514年にそれぞれ死去し、彼らが残したものは4本の柱とアーチだけであった[17]。

次の教皇レオ10世 (ローマ教皇)はラファエロ・サンティを起用し、ジュリアーノ・ダ・サンガッロとフラ・ジョコンドを補佐につけた。しかしジュリアーノは間もなく死去し、甥のアントニオ・ダ・サンガッロ・イル・ジョヴァネが任を継いだ。彼らの補佐建築家(ソットアルキテットーレ)にはバルダッサーレ・ペルッツィが指名された[18]。ラファエロは設計の変更に着手した。ひとつはレオ10世がバシリカの聖堂をすべて覆う大聖堂を望んだ事、またブラマンテの集中式プランはミサなどを行いにくい実用面での欠点が指摘された。ラファエロは身廊を備える古典的なラテン十字形プランを計画した[18]。

しかし工事はほとんど進展しないまま1520年にラファエロが、翌年にはレオ10世が亡くなった。享楽主義のレオ10世は放蕩を重ね、財政の圧迫と政治的混乱そして宗教的離反を招いていた。彼に続くハドリアヌス6世は質実だが芸術を虚飾と嫌い、建設は止まったままになった[18]。次の教皇クレメンス7世は芸術を理解する人文主義者であったが、マルティン・ルターの宗教改革の時代にカトリック教会は厳しい情勢下にあった[19]。

さらに追い討ちをかけた出来事が、1527年5月のカール5世の軍隊によるローマ略奪(サッコ・ディ・ローマ)であった。大聖堂も被害を受け、ユリウス2世など墓を暴き、貴重な古文書や文献が失われた。ペルッツィはスペイン人に捕えられ、画家と判ってようやく解放された[19]。このような事件や財政不足から、大聖堂の建設はほとんど進まなかった。1532-1536年ローマを訪れたオランダ人画家ファン・ヘームスケルクは、当時の大聖堂をスケッチしたが、それによると主ドームを支える柱と架けられた格間ヴォールト以外の主要構造部分はほとんど工事が進んでいないのがわかる。壮大ながら工事途上で残されたアーチと柱の上に、長らく放置されたために生えた雑草も描いた[20]。

名家出身のパウルス3世が教皇になると、1536年頃からまた大聖堂の建設が再開された。しかし財政が好転したわけではなく、別な名目で得たスペインからの拠出金を流用したり、免罪符の許可などで賄った。さらには、石材をフォロ・ロマーノから切り出す事まで許可し、古代ローマの遺跡破壊をもたらした[20]。

ラファエロが亡くなった1520年にカポマエストロ(主任建築家)を継いでいたサンガッロは、建築が活発になりだした1538年頃から[20]8年間にわたり工事を統括した[21]。彼は集中式ギリシア十字形プランとパジリカ的なラテン十字形プランの折衷的な案を提示した。これは、集中式プランの前面に凱旋門風のファサードをつけ、内部にもデアンブラトーリオ(周歩廊)を設けるなど複雑なものだった。彼は自分の案を元に7.3×6.0mの木製モデルを製作させたが、それから分かる計画は、2本の高い塔や細々した装飾に過剰なまでに凝ったものだった[21]。この計画は当初から反対意見があったが、最終的に承認された[21]。しかしながら、1546年に亡くなった[22]サンガッロが残した業績は、この「指物細工の傑作」と言われる木製モデルと、大聖堂の床を3m高く変更し、後年に地下礼拝堂を建設できる余地を生んだ程度に終わった[21]。

サンガッロの死後、後任にはジュリオ・ロマーノが選ばれたが直後に世を去り、ついにミケランジェロ・ブオナローティに白羽の矢が立った。このとき彼はすでに71歳と高齢で断ったが押し切られ、それからは超人的な能力でこの計画を押し進め、根本的な解決案を作成した[22]。彼はまず、ラテン十字のプランをブラマンテの計画した集中式プランに改編し[23]、 主ドームを支える柱の肉厚を増すとともに、 サンガッロのプランが採光に難を抱えていた点を指摘して出来上がっていた工事部分の2/3を破壊してまで建物の輪郭を縮小した[23]。こうして彼は、工事の規模自体を縮小してコストを切り詰め、造営工事の進捗を促したのである[23]。彼のプランと建築計画はサンガッロ派から激しい攻撃を受けたが、ミケランジェロは無給で晩年の17年間を大聖堂建築に捧げた[22]。現在のサン・ピエトロ大聖堂は後の計画変更で追加されたファサードを除けば、基本的な部分はミケランジェロの手による[23]。

造営工事は迅速に進められることになり、ミケランジェロの没年である1564年に、工事はドーム下部構造のドラムにまで到達した。 以後の工事はピッロ・リゴーリオを経てジャコモ・バロッツィ・ダ・ヴィニョーラが主任建築家になり引き継がれた。彼は主に四隅の礼拝堂建設を担った。ただこの頃はレパントの海戦などトルコとの争いに向けた支出があり、工事はあまり進まなかった[24]。

大聖堂建設は16世紀末から活況を呈した。これはグレゴリウス13世からシクストゥス5世の頃にローマ全体で積極的な都市計画と建築が行われ、その一環として大聖堂へも力が注がれたためである。主任建築家にはジャコモ・デッラ・ポルタが指名され、都市計画で手腕を発揮したドメニコ・フォンターナが協力することになった[24]。今日残っているブラマンテのプランでは、ドームは完全な半球であったが、工事を引き継いだフォンターナとデッラ・ポルタは[25]、 静止力学的な解法から 尖頭型ドームを採用した。ミケランジェロが外殻を半球か紡錘か決めかねていた事を伺わせる資料が残っているため、この手直しがデッラ・ポルタらの独創かミケランジェロの影響があるかは明瞭ではない。しかしともかく、ドームは1588年から1590年にかけて昼夜を問わず工事が進められて架けられ、頂塔(ランタン)は1593年に完成した[25]。ドームの内側はモザイク装飾へ変更されて1598年に着工、1612年に完成した[25]。

バロック期

16世紀末から17世紀初頭、大聖堂の改築において大聖堂の正面に残っていた旧聖堂の東側部分をどうするかという問題が起こっていた。反宗教改革の流れから保守的な意見が強まったことに加え、初期キリスト教時代のカタコンペが数多く発掘されたことなど考古学的関心が高まる中、由緒ある旧聖堂を残すべきという主張が影響力を持っていた。教皇クレメンス8世は聖堂の内装工事などに積極的だったが、この問題に結論を下せなかった[26]。

しかし旧パジリカの老朽化はひどく、1605年ついにパウルス5世によって旧聖堂の取壊しが決断された[26]。1606年には大聖堂の最終的な建築計画が8人の建築家によるコンペティションで競われたが、その過程でミケランジェロが理想と考えた集中式プランに対する欠点の指摘が相次ぎ、ミサを遂行したり儀式を補佐する空間が用意されていない点が問題視された[26]。これらの検討の結果、カルロ・マデルノに旧聖堂の解体とミケランジェロのプランを変更する命が下った[27]。

マデルノは、ミケランジェロのプランに基づき既に出来上がっていた聖堂本体部分に、違和感を生じさせないよう延長させ身廊を設けた。ここには礼拝堂や聖具室など実用的な空間も付け加えた。さらに、列柱だけのファザードも変更し、通廊式のポルティコ(玄関廊)とした。この2階部分からは教皇が祝福を与える場(ロッジア)として想定された[27]。1607年にプランを具体化した木製モデルが承認されると、1608年から工事が始まり、1612年に完成した[27]。

身廊ヴォールト架構は1614 年末に完成、翌年には新旧聖堂を分けていた壁が取り払われ、4月12日に新しい聖堂へ立ち入ることができるようになった。しかし、最終的な献堂式はウルバヌス8世によって1626年に行われている[27]。マデルノによる計画は、初期キリスト教建築に遡る伝統的なバシリカではなく、レオン・バッティスタ・アルベルティが設計したマントヴァのサンタンドレーア聖堂と同じ、両側に小礼拝室を備えた単廊式教会堂に近いものである。予定では、正面ファサードの両側には塔が建設されるはずであったが、現在では下部構造(ファサードの一部と化している)のみに止まっている[28]。

内陣の青銅製大天蓋(バルダッキーノ)は、ウルバヌス8世の命を受けたジャン・ロレンツォ・ベルニーニが設計・制作した。これは1624年に着手され、1633年に完成した。バルダッキーノのねじれ柱は、旧サン・ピエトロ大聖堂のパーゴラに使われていた初期キリスト教時代の円柱を再現したもので、巨大な大聖堂の中心部に視線を集中させる効果を持つ[29]。またベルニーニは、聖堂中心の4つの柱に、4つの聖遺物(ロンギヌスの槍の穂、聖女ヘレナの聖十字架の断片、聖ヴェロニカの布、聖アンデレの頭部)を安置する祭壇を設け、その下に縁の人物像を配した[30]。

ベルニーニに与えられた次の仕事はマテルノが設計したファサードの鐘塔だった。既に基礎のベイは造られていたが、実は地盤の弱さが指摘され中止されていたものだった。ベルニーニは円柱を多用した設計案を元に1638年から工事を開始し、1641年には左側の塔2層目までを完成させた。ところが、塔とファサードに亀裂が発見され、すぐさま撤去された。ライバルのフランチェスコ・ボッロミーニから激しい非難を受けたベルニーニは修正案も否決され、結果的に大聖堂は鐘塔を欠いたまま現在に至る[28]。

ファサードの最終的なプロポーション、すなわち列柱廊を持つ楕円形広場もベルニーニの手によるものである。鐘塔の失敗とウルバヌス8世の死後は干されてしまっていたベルニーニであったが、取り組んだ数少ない仕事のひとつウルバヌス8世墓碑の出来栄えを時の教皇インノケンティウス10世が認め、次代のアレクサンデル7世はベルニーニ起用を決めた[31]。 最初の計画案は1656年の夏に作成された。ベルニーニが考案した計画は、現在のルスティクッチ広場に向けて収束するような台形の広場であったが、これはすぐに却下されたため、彼は円形の広場を構築する方向で計画を練り直した。最終的にレッタ(台形)とオブリクァ(楕円形)の広場を建設する案が決定され、1657年3月17日、法王にその計画が提出された。 ベルニーニ自身が、この広場を「信者を迎えるために、あたかも母が両腕を差し出しているかのように見せるコロネード(柱廊)を備えていなくてはならない」と評しているように[31]、サン・ピエトロの広場は、広場としての境界は明瞭であるが、コロネードによって外部に対しても開かれている格好になっており、信者をゆるやかに抱擁するものになっている。また、マデルノによるファサードは、両側に鐘楼が建設されることを意図して、高さに対し幅の広い、やや鈍重な形状になっていたが、ベルニーニは、オブリクァ広場に接続するレッタ広場の開口部をファサードよりも狭くし、大聖堂側に向けてコロネードを低くすることによって、大聖堂の高さを強調するような視覚効果を与えた。4列のドリス式円柱と140体の聖人像で飾られたコロネードは、1667年に完成したが、ベルニーニの考えでは、玄関にあたる部分に第三のコロネードと[31]、大聖堂のファサードから離れた位置の両側に鐘楼を建設する予定であった。しかし、これはアレクサンデル7世が1667年に他界したため頓挫し、計画のみに終わっている。

広場と並行して、ベルニーニは聖堂内に司教座の後陣(アプス)を備える装飾にも取り組んだ。彼は、旧聖堂に伝わる聖ペテロが使ったという木製の椅子(カテドラ・ペトリ、後の科学分析で否定された)を後陣に据え、これを4人の教会博士が支える構図の彫刻を中心に装飾する計画を立て、教皇がペテロの正当な後継者だと権威づけようと考えた。これは10年の期間を要して1666年に完成した[32]。ベルニーニは1680年に亡くなった。この時には、サン・ピエトロ大聖堂は現在見せる形にほぼ仕上がっていた。建物建築に120年、周辺整備や装飾にさらに50年が費やされた[33]。

フォンターナとデッラ・ポルタは、鉄製のテンション・リングを埋め込んでドームを補強していたが、18世紀になると、このドームに亀裂が発見され、倒壊するのではないかとの噂がたった。この亀裂は専門家によって危険がないと判断されたが、1734年から1744年にかけて、ルイジ・ヴァンヴィテッリによってさらに5本の鉄製テンション・リングが埋め込まれている。

大聖堂の装飾

サン・ピエトロ大聖堂を含むイタリアを訪れた観光客がかかる「スタンダール症候群」という病気を、1979年にフィレンツェの精神科医師ガジエッラ・マゲリーニが指摘した。これは、膨大な芸術作品群をできる限り多く見て回ろうとする強迫観念が、観光を楽しむ余裕を奪い、頭痛などの症状を発するものである。1975年にガラッシ・パルッツィが著した本によると、大聖堂の美術品はトラヴェルティーノ像165体、ストゥッコ像125体、大理石彫像が110体、ブロンズ像40体があると記されており、そのひとつひとつが大作揃いである。祭壇画はほとんどがモザイクの複製画に取り換えられているが、これも膨大な数になる。聖堂内にある歴代教皇の墓は147基あり、多くは地下礼拝堂にあるが堂内でもたくさんの墓碑を見ることができる[34]。

サン・ピエトロ広場

広場は楕円形と台形が組み合わさったコロネードに囲まれ、中央には高さ25.5mのオペリスクがある。このオペリスクはカリグラ帝の戦車競技場にあったもので、旧パジリカ時代には大聖堂の横に立っていたが、1686年に現在の場所へ移された。[35]。コロネードの湾曲部分は「楕円」と言われるが、実際はそれぞれの中心がもう一方の円周上にある2つの正円である。各中心には円盤の目印があり、ここから眺めると4列の柱が重なって1本に見える。柱の総数はドーリス式円柱が240本、ピラスター(角柱)が88本。そして高さ3.2mの聖人像144体がある[35]。楕円中心部には2つの噴水があり、右側はカルノ・マデルノ(1613年)、左側はカルロ・フォンターナ(1677年)の作である[35]。聖ペテロ、聖パウロそれぞれの像は15世紀の彫刻から19世紀中ごろに現在のものへ置き換えられた[35]。

ファサード

ファサードは2階構造で、8本の円柱、6本の半角柱、4本の角柱が支える。屋上にはそれぞれ5.7m高の聖人像13体が飾られ、その下になる2階部分には5つのバルコニーがある。その中央は教皇が祝福を行う専用のロッジャとなっている[36]。

ポルティコ

ポルティコ(玄関廊)から聖堂内に入る扉は5つあり、右から『聖なる扉(ポルタ・サンタ)』(ポッロミーニ設計)、『秘蹟の扉』(ヴェンルツィオ・クロチェッティ)、『中央の扉』(アントニオ・フィラレーテ、旧聖堂から移設)、『善と悪の扉』(ルチアーノ・ミングッツィ)、『死の扉』(ジャコモ・マンズー、1964年)である[37]。中央扉上部にはベルニーニら作の浮彫『私の羊を飼え』(1646年)がある[37]。反対のファサード側にあるモザイク画『小舟(ナヴィチェッラ)』(ジョット、1298年)は、旧聖堂の前庭にあったものだが、のちに修復を受けた際に大きく改変された[37]。

ポルティコの右側にはヴァチカン宮殿へ繋がる階段(スカラ・レージャ)の踊り場にはベルニーニ作の『コンスタンティヌス帝の騎馬像』(1669年)があり、反対の左側には『カール大帝の騎馬像』(コルナッキーニ、1730-1735年)がある[37]。

身廊

身廊に入って右手前に通称「ピエタ礼拝堂」がある。正式にはクロチフィッソ(磔刑像)礼拝堂というが、ミケランジェロの『ピエタ像』が安置されたことからこう呼ばれる。旧聖堂から移されたピエタ像は新聖堂内で場所を何度も変えられたが、1749年にこの場所に落ち着いた。1972年にはトルコ人の精神病者がハンマーを打ち付ける事件が起き、それ以来防弾ガラスが据えられている[38]。次にはサン・セバスティアーノ礼拝堂があり、モザイク画『聖セバスティアヌスの殉教』(ドメニキーノ)がある。この右壁には『教皇ピウス11世の墓碑』、左壁には『教皇ピウス12世の墓碑』がある[39]。次にあるサクラメント(聖体)礼拝堂は元々聖具室だった。ボッロミーニによる特徴的な鉄柵の中に、神殿形式の『チポーリオと天使』はベルニーニ作。背後には聖堂内唯一の油彩画『聖三位一体』(ピエトロ・ダ・コルトーナ)があり、右壁にはモザイク画『聖フランチェスコの法悦』(ドメニキーノ)、天井にはスコット装飾(カゾラーノとダーリアと伝わる)がある[40]。

身廊に入って右手前に洗礼礼拝堂があり、据えられたブロンズ製の洗礼盤はカルロ・フォンターナがデザインした。祭壇にはモザイク画が、中央に『キリストの洗礼』(原画カルロ・マラッタ)、右には『聖ブロケッススと聖マルティニアヌスに洗礼を授ける聖ペテロ』(原画パッセリ)、左には『ケントゥリオン・コルネリウスに洗礼を授ける聖ペテロ』(原画プロカッツーニ)がある[41]。次の礼拝堂へ繋がる部分には、『マリア・クレメンティナ・ソビエスカの墓碑』(彫刻ピエトロ・ブラッチ)の墓碑、その向かいには彼女が嫁いだ『スチュアート家の人々の墓碑』(アントニオ・カノーヴァ)がある[42]。次の礼拝堂はプレゼンタツィオーネ(宮参り)礼拝堂を呼ばれ、『ヨハンネス13世の浮彫モニュメント』(エミリオ・グレコ)、『教皇ベネディクトス15世のモニュメント』(ピエトロ・カノニカ)があり、祭壇には教皇ピウス10世の遺体が安置され、モザイク画『マリアの宮参り』(下絵ロマネッリ)がある[43]。奥への接続部には、墓碑としては唯一旧聖堂から移された『教皇インノケンティウス8世の墓碑』があるが、古いスケッチからの類推では当初と左右を逆転して据えられている[44]。この奥には参事会員のためのコーロ礼拝堂があり、ジャコモ・デッラ・ポルタ設計、ジャン・バッティスタ・リッチ制作と伝わるストゥッコ装飾が飾る[45]。

- その他

- 『スウェーデン女王クリスティーナの墓碑』 – カルロ・フォンターナ

- 『教皇レオ12世の墓碑』

- 奉献の礼拝堂の祭壇画『マリアの神殿への奉献』 – ジョヴァンニ・フランチェスコ・ロマネッリ

- 『マティルデ・ディ・カノッサ伯爵夫人の墓碑』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニおよびアンドレア・ボルジ

- 『教皇ピウス10世のモニュメント』 – フロレスターノ・ディ・ファウスト

- コーロ礼拝堂祭壇画『無原罪のお宿り』– ピエトロ・ビアンキ

- 『教皇グレゴリウス13世のモニュメント』

- 『教皇グレゴリウス14世のモニュメント』

- 『教皇レオ1世のモニュメント』– アレッサンドロ・アルガルディ

- 『教皇インノケンティウス11世のモニュメント』– ピエトロ・ステファノ・モンノ

- 身廊壁龕の像(向かって右側)『聖ペテロ』『アビラの聖テレサ』『パウルの聖ヴィンセント』『聖フィリッポ・ネリ』

- 身廊壁龕の像(向かって左側)『アレクサンドリアの聖ペテロ』『聖カミッロ』『聖イグナティオ』『パオラの聖フランチェスコ』

内部

- 主角柱壁龕の像『聖ロンギヌス』(像の下部に聖槍を所蔵)『聖ヘレナ(エイレーネー)』『エルサレムの聖ヴェロニカ』『使徒アンデレ』(像の下部にアンデレの頭部を所蔵)– ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

- 内陣および至聖所部分

- ペンデンティヴのモザイク『福音記者マタイ』『福音記者マルコ』『福音記者ヨハネ』『福音記者ルカ』

- 『大天蓋(バルダッキーノ)』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

- 『主祭壇』 – カルロ・マデルノ

- 『聖ペテロの司教座』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

- 『教皇ウルバヌス8世の墓碑』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

- 『教皇パウルス3世の墓碑』 – グリエルモ・デッラ・ポルタ

- 内陣周辺の各礼拝堂

- グレゴリアーナの礼拝堂『救いの聖母の祭壇』(コンスタンティノポリス総主教ナジアンゾスのグレゴリオスの遺体を安置)

- グレゴリアーナの礼拝堂『教皇グレゴリウス16世のモニュメント』

- クレメンティーナ礼拝堂– ジャコモ・デッラ・ポルタ

- クレメンティーナ礼拝堂のモザイク『布の奇跡』– アンドレア・サッキ

- クレメンティーナ礼拝堂『教皇ピウス7世のモニュメント』– アルベルト・トロバウゼン

- モザイク『聖ヒエロムニスの聖体拝領』– ドメニキーノ

- 『キリストの変容』– ラファエロ・サンティ

- 『聖バシレイオスの祭壇』

- 『教皇ベネディクトス14世のモニュメント』

- 『教皇ピウス8世のモニュメント』

- 『ブジーアの祭壇』

- 聖ベンチェスラオの祭壇の祭壇画 – アンジェロ・カロセッリ

- 聖プロチェッソとマルティアーノの祭壇のモザイク『聖プロチェッソとマルティアーノの殉教』 – ジャンボローニャ

- 聖エラスムスの祭壇のモザイク『聖エラスムスの殉教』 – ニコラ・プーサン

- 聖トマスの祭壇モザイク『聖トマスの不信』 – ビンチェンツォ・カムッチーニ

- 聖シモンとユダの祭壇のモザイク『聖ヨセフ』 – アキッレ・フーニ

- 聖ペテロの祭壇の祭壇画『聖ペテロの磔刑』 – グイード・レーニ

- 『教皇クレメンス13世のモニュメント』 – アントニオ・カノーヴァ

- 小舟の祭壇

- 『アレクサンデル7世墓碑』 – ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ

- 『聖なる心の祭壇』

- 聖ミカエルの礼拝堂の祭壇画『聖ミカエル』 – グィード・レーニ

- コロンナの礼拝堂『聖母像』

- コロンナの礼拝堂『教皇レオ1世とアッティラの出会い』 – アレッサンドロ・アルガルディ

参考文献

- ピーター・マレー/桐敷真次郎訳 『図説世界建築史 ルネサンス建築』(本の友社)

- クリスチャン・ノルベルグ=シュルツ/加藤邦男訳 『図説世界建築史 バロック建築』(本の友社)

- ニコラス・ペヴスナー他/鈴木博之監訳 『世界建築辞典』(鹿島出版会)

- 石鍋真澄『サン・ピエトロ大聖堂』(第1刷)吉川弘文館、2000年。ISBN 4-642-07770-7。

日本語案内

- 『サン・ピエトロ アウレリオ・アメンドラ写真集』 訳・解説(若桑みどり他)、岩波書店、1999年

- 『バチカンの素顔』 バート・マクダウェル、高橋健次訳、日経ナショナル・ジオグラフィック社、2009年

脚注

- ^ 石鍋 (2000)、はじめに

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.24-32、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、旧サン・ピエトロ大聖堂

- ^ 時代が下ると、サン・ピエトロ、サンタ・マリア・マッジョーレ、サン・ジョバンニ・イン・ラテラノ、サン・パオロ・フオリ・レ・ムーラの四つを廻れば良いとされ、現在はどれか一つの教会堂の聖なる扉を通ればよいことになっている。

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.7-13、Ⅰペテロの墓、ローマの聖ペテロ

- ^ 石鍋 (2000)、p.1-3、Ⅰペテロの墓、ペテロの墓の発見

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.13-19、Ⅰペテロの墓、ヴァチカンのネクロポリス

- ^ 石鍋 (2000)、p.3-7、Ⅰペテロの墓、古代のヴァチカン

- ^ P.マレー『図説世界建築史ルネサンス建築』p79-p80。

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.20-24、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、汝、この印によって勝利するであろう

- ^ R.クラウトハイマー『Early Christian and Byzantine Architecture』p54。

- ^ R.クラウトハイマー『Early Christian and Byzantine Architecture』p54-p56。

- ^ 石鍋 (2000)、p.35-38、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、カール大帝の戴冠

- ^ 石鍋 (2000)、p.48-51、Ⅱコンスタンティヌス帝のバジリカ、新聖堂の計画

- ^ 石鍋 (2000)、p.57-60、Ⅲ新大聖堂、ユリウス二世の野心

- ^ P.マレー『図説世界建築史ルネサンス建築』p82。

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.62-66、Ⅲ新大聖堂、新聖堂の美学

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.66-68、Ⅲ新大聖堂、ドームの意味

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.69-71、Ⅲ新大聖堂、レオ10世とラファエッロ

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.72-74、Ⅲ新大聖堂、サッコ・ディ・ローマ、ローマ略奪

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.74-78、Ⅲ新大聖堂、パウルス3世とサンガッロ

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.78-81、Ⅲ新大聖堂、サンガッロ木製モデル

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.81-84、Ⅲ新大聖堂、ミケランジェロの登場

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.84-89、Ⅲ新大聖堂、ミケランジェロのプラン

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.84-89、Ⅲ新大聖堂、シクストゥス5世。都市計画者教皇

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.95-100、Ⅲ新大聖堂、ドームの完成

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.100-105、Ⅲ新大聖堂、パウルス5世の決断

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.105-111、Ⅲ新大聖堂、マデルノの身廊とファサード

- ^ a b 石鍋 (2000)、p.128-131、Ⅳ広場と聖堂の装飾、未完のファサード

- ^ 石鍋 (2000)、p.118-123、Ⅳ広場と聖堂の装飾、バルダッキーノ

- ^ 石鍋 (2000)、p.124-128、Ⅳ広場と聖堂の装飾、四つの聖遺物

- ^ a b c 石鍋 (2000)、p.131-138、Ⅳ広場と聖堂の装飾、広場の整備

- ^ 石鍋 (2000)、p.138-144、Ⅳ広場と聖堂の装飾、カテドラ・ペトリ

- ^ 石鍋 (2000)、p.144-146、Ⅳ広場と聖堂の装飾、ローマの時代

- ^ 石鍋 (2000)、p.152-160、Ⅳ広場と聖堂の装飾、教皇たちの墓碑

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.172-173、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、広場

- ^ 石鍋 (2000)、p.173-174、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ファサード

- ^ a b c d 石鍋 (2000)、p.174-176、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ポルティコ(玄関廊)

- ^ 石鍋 (2000)、p.195、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、ピエタ礼拝堂

- ^ 石鍋 (2000)、p.196、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、サン・セバスティアーノ礼拝堂

- ^ 石鍋 (2000)、p.197-198、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、サクラメント(聖体)礼拝堂

- ^ 石鍋 (2000)、p.194、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、洗礼礼拝堂

- ^ 石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、洗礼礼拝堂への接続部分

- ^ 石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、プレゼンタツィオーネ(宮参り)礼拝堂

- ^ 石鍋 (2000)、p.193、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、第二・第三ベイの接続部分

- ^ 石鍋 (2000)、p.191-192、サン・ピエトロ大聖堂見学案内、コーロ礼拝堂

関連項目

Template:Link FA Template:Link FA Template:Link GA Template:Link GA Template:Link FA Template:Link FA