「ニコチン」の版間の差分

m編集の要約なし |

編集の要約なし |

||

| 55行目: | 55行目: | ||

}} |

}} |

||

'''ニコチン''' ({{en|nicotine}}) は、[[アルカロイド]]の一種の有毒物質である。主に[[タバコ属]](ニコチアナ)の葉に含まれる天然由来の物質である。[[揮発性]]がある無色の油状[[液体]]。 |

'''ニコチン''' ({{en|nicotine}}) は、[[アルカロイド]]の一種の有毒物質である。日本では医薬品として承認されている<ref name="PMDA-NICOTINE-IF" />。主に[[タバコ属]](ニコチアナ)の葉に含まれる天然由来の物質である。[[揮発性]]がある無色の油状[[液体]]。ニコチンの命名は、[[1550年]]にタバコ種をパリに持ち帰ったフランスの駐ポルトガル大使[[ジャン・ニコ]]({{fr|Jean Nicot}}, 1530年 – 1600年)に由来する。 |

||

即効性の非常に強い[[神経毒|神経毒性]]を持つ。ニコチン自体に発癌性はないものの、代謝物である[[ニトロソアミン]]に発癌性が確認されている<ref>[http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/tobacco/yt-034.html ニコチン | e-ヘルスネット 情報提供 - 厚生労働省]2014年8月2日</ref>。 |

即効性の非常に強い[[神経毒|神経毒性]]を持つ。ニコチン自体に[[発癌性]]はないものの、代謝物である[[ニトロソアミン]]に発癌性が確認されている<ref>[http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/tobacco/yt-034.html ニコチン | e-ヘルスネット 情報提供 - 厚生労働省]2014年8月2日</ref>。複数回の摂取により[[ニコチン依存症]]を発症させる。WHO[[世界保健機関]]は「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表している<ref name="addictiontonicotine"/>。しかし、禁煙補助薬としてのニコチンは依存性が弱いため、習慣性医薬品などに指定されていない<ref name="PMDA-NICOTINE-IF" />。 |

||

| ⚫ | |||

複数回の摂取により[[ニコチン依存症]]を発症させる。WHO[[世界保健機関]]は「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表している<ref name="addictiontonicotine"/>。 |

|||

| ⚫ | |||

ニコチンの命名は、[[1550年]]にタバコ種をパリに持ち帰ったフランスの駐ポルトガル大使[[ジャン・ニコ]]({{fr|Jean Nicot}}, 1530年 – 1600年)に由来する。 |

|||

==化学== |

==化学== |

||

| 91行目: | 87行目: | ||

===動物実験=== |

===動物実験=== |

||

日本の柳田知司はアカゲザルの実験を元に、「ニコチンは依存性薬物ではあるものの、身体的な依存性は有ったとしても非常に弱いもので精神依存の増強は認められず、その精神依存性は他の依存性薬物と共通する特性が見られるものの主要な依存性薬物と比較して明らかに弱いこと、また精神毒性(例えば、ニコチンの摂取は自動車の運転などの作業に悪影響を及ぼさない)も依存性薬物の中では唯一、これが認められない」と発表している<ref name = srf>[http://www.srf.or.jp/histoly/frames/history-frame18.html 公益財団法人喫煙科学研究財団 ニコチン依存性の生理・薬理]2013年7月19日</ref>。柳田知司の実験結果は[[日本たばこ産業]] (JT) の公式サイトに採用され掲載されている。 |

日本の柳田知司はアカゲザルの実験を元に、「ニコチンは依存性薬物ではあるものの、身体的な依存性は有ったとしても非常に弱いもので精神依存の増強は認められず、その精神依存性は他の依存性薬物と共通する特性が見られるものの主要な依存性薬物と比較して明らかに弱いこと、また精神毒性(例えば、ニコチンの摂取は自動車の運転などの作業に悪影響を及ぼさない)も依存性薬物の中では唯一、これが認められない」と発表している<ref name="pmid6635115" /><ref name = srf>[http://www.srf.or.jp/histoly/frames/history-frame18.html 公益財団法人喫煙科学研究財団 ニコチン依存性の生理・薬理]2013年7月19日</ref>。柳田知司の実験結果は[[日本たばこ産業]] (JT) の公式サイトに採用され掲載されている。経皮吸収ニコチン製剤のインタビューフォームにも記載されている。 |

||

ヒト以外の[[霊長類]]においてニコチンが正の[[強化効果]]を示した報告があるものの、霊長類でニコチンの静脈内自己投与を確立することは困難である。自然な状態のサルが自己投与したという唯一の報告である1983年の柳田知司らの研究においては、4時間制限では自己投与が確立せず、24時間制限で自己投与が確立した。ヒトにおいては、ニコチンの投与を回避する反応を示したと報告されている<ref name="pmid25673111">{{cite journal |vauthors=Goodwin AK, Hiranita T, Paule MG |title=The Reinforcing Effects of Nicotine in Humans and Nonhuman Primates: A Review of Intravenous Self-Administration Evidence and Future Directions for Research |journal=Nicotine Tob. Res. |volume=17 |issue=11 |pages=1297–310 |year=2015 |pmid=25673111 |doi=10.1093/ntr/ntv002 |url=https://academic.oup.com/ntr/article/17/11/1297/1071512}}</ref>。静脈内自己投与は、薬物の乱用や依存を予測するための最も有効な手法であり、煙草の規制を進めるために研究が継続されているが、ニコチンの依存性の科学的根拠は見出だせていないため、法規制されていない<ref name="pmid27766371">{{cite journal |vauthors=Henningfield JE, Smith TT, Kleykamp BA, Fant RV, Donny EC |title=Nicotine self-administration research: the legacy of Steven R. Goldberg and implications for regulation, health policy, and research |journal=Psychopharmacology (Berl.) |volume=233 |issue=23-24 |pages=3829–3848 |year=2016 |pmid=27766371 |pmc=5588156 |doi=10.1007/s00213-016-4441-4 |url=https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-016-4441-4}}</ref>。厚生労働省は、ニコチンを依存性薬物に指定していない<ref name="PMDA-NICOTINE-IF" />。 |

|||

==ニコチン置換== |

==ニコチン置換== |

||

| 97行目: | 95行目: | ||

== 医学的研究 == |

== 医学的研究 == |

||

ニコチンは「脳波覚醒」「学習行動における正確さの上昇などの中枢興奮作用」「攻撃行動の減少」といった精神安定作用が確認されている。[[アカゲザル]]を用いた静脈内自己投与試験で、ニコチンの弱い強化因子としての作用が認められたが、ニコチンは依存性薬物として法規制されていない<ref name="PMDA-NICOTINE-IF">[http://www.info.pmda.go.jp/go/interview/2/252127_7990712S1022_2_1F.pdf 経皮吸収ニコチン製剤 2016年8月(改訂第9版)] - [[医薬品医療機器総合機構]](PMDA)</ref><ref name="pmid6635115">{{cite journal |vauthors=Yanagita T, Ando K, Kato S, Takada K |title=Psychopharmacological studies on nicotine and tobacco smoking in rhesus monkeys |journal=Psychopharmacol Bull |volume=19 |issue=3 |pages=409–12 |year=1983 |pmid=6635115 |doi= |url=}}</ref>。[[ADHD]]とニコチン依存の関連は自己治療仮説で最もよく説明されている。この仮説は、明確な薬理学的根拠と十分な証拠により支持されている<ref name="pmid29039714">{{cite journal |vauthors=van Amsterdam J, van der Velde B, Schulte M, van den Brink W |title=Causal Factors of Increased Smoking in ADHD: A Systematic Review |journal=Subst Use Misuse |volume= |issue= |pages=1–14 |year=2017 |pmid=29039714 |doi=10.1080/10826084.2017.1334066 |url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10826084.2017.1334066}}</ref>。 |

|||

| ⚫ | ニコチンパッチが、投与直後に |

||

| ⚫ | ニコチンパッチが、投与直後にADHDの認知能力を改善したとする、単純な研究の報告がある<ref name="pmid18022679">{{cite journal |vauthors=Potter AS, Newhouse PA |title=Acute nicotine improves cognitive deficits in young adults with attention-deficit/hyperactivity disorder |journal=Pharmacol. Biochem. Behav. |volume=88 |issue=4 |pages=407–17 |year=2008 |pmid=18022679 |doi=10.1016/j.pbb.2007.09.014}}</ref>。8週間のニコチンガムの使用によって、5人の被験者中4人の[[強迫性障害]]を改善したとの基礎的な研究の報告がある<ref>Nicotine treatment of obsessive-compulsive disorder.Lundberg S, Carlsson A, Norfeldt P, Carlsson ML. Source Psychiatric Clinic, Kungälvs Sjukhus, Kungälv, Sweden.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Nov;28(7):1195-9. [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15610934]</ref>。 |

||

== ニコチン中毒 == |

== ニコチン中毒 == |

||

2017年12月16日 (土) 03:50時点における版

| ニコチン | |

|---|---|

| |

| |

(S)-3-[1-メチルピロリジン-2-イル]ピリジン | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 54-11-5 |

| PubChem | 89594 |

| ChemSpider | 80863 |

| UNII | 6M3C89ZY6R |

| DrugBank | DB00184 |

| KEGG | D03365 |

| ChEBI | |

| ChEMBL | CHEMBL3 |

| 2585 | |

| |

| 特性 | |

| 化学式 | C10H14N2 |

| モル質量 | 162.23 |

| 外観 | 無色油状液体 |

| 密度 | 1.01, 液体 |

| 融点 |

−80 °C, 193 K, -112 °F |

| 沸点 |

247 °C, 520 K, 477 °F (分解) |

| 水への溶解度 | 混和する |

| 粘度 | 2.7 mPa·s (25 ℃) |

| 危険性 | |

| GHSピクトグラム |

|

| EU分類 | |

| NFPA 704 | |

| Rフレーズ | R25 R27 R51/53 |

| Sフレーズ | S1/2 S36/37 S45 S61 |

| 半数致死量 LD50 | 140 mg/kg(ラット、経皮) 50 mg/kg(ウサギ、経皮)[1] |

| 出典 | |

| ICSC 0519 | |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

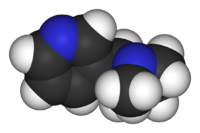

ニコチン (nicotine) は、アルカロイドの一種の有毒物質である。日本では医薬品として承認されている[2]。主にタバコ属(ニコチアナ)の葉に含まれる天然由来の物質である。揮発性がある無色の油状液体。ニコチンの命名は、1550年にタバコ種をパリに持ち帰ったフランスの駐ポルトガル大使ジャン・ニコ(Jean Nicot, 1530年 – 1600年)に由来する。

即効性の非常に強い神経毒性を持つ。ニコチン自体に発癌性はないものの、代謝物であるニトロソアミンに発癌性が確認されている[3]。複数回の摂取によりニコチン依存症を発症させる。WHO世界保健機関は「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表している[4]。しかし、禁煙補助薬としてのニコチンは依存性が弱いため、習慣性医薬品などに指定されていない[2]。

ニコチンの大人の致死量は、経口で約0.5gとされる[5]。ほぼ全ての生物に対して毒性を発揮するため、殺虫などの用途で使用されている。しかし人間に対しても毒性を発揮するため、昆虫などに対してのみ選択的に毒性を発揮するよう改良されたネオニコチノイドなどが開発され使用されるようになった。

化学

ニコチンの示性式は C5H4NC4H7NCH3 である。ニコチンを硝酸などにより酸化すると、ニコチン酸が得られる[6]。ニコチン酸はニコチン酸アミドとともにナイアシンの成分として知られる。

合成経路

トリプトファンを出発物質としてキヌレニン経路の数段階の合成経路を経てニコチン酸がまず出来上がる。そして、ニコチン酸にオルニチン由来のピロリジン環が付加することでニコチンが合成される。また、ニコチン酸にリシン由来のピペリジン環が付加する事で、類縁化合物のアナバシン (anabasine) が合成される。

なお、ニコチンはタバコ葉内にリンゴ酸塩、またはクエン酸塩として存在する。ニコチンの類縁化合物はアナバシンを含めて30種類以上あり、ニコチン系アルカロイドと総称されている。

薬理作用

ニコチンは主に中枢神経系および末梢神経系に存在するニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR) に作用することで薬理作用を顕すと考えられている。nAChRは中枢神経の広範囲に分布しているため、ニコチンは脳の広い範囲に影響を与える。依存性薬物の中で唯一、精神毒性がない[7]。

そのうち、特に依存性の形成に関与する部位として中脳辺縁系のドーパミン神経系が挙げられる。中脳の腹側被蓋野、側座核などの nAChR にニコチンが結合すると、直接的あるいはグルタミン酸の放出を介してドーパミン系神経の脱抑制を起こす。このドーパミン神経系は「報酬系回路」として知られており、快の感覚を個体に与えるため、強化行動をひき起こす。この中脳辺縁系のドーパミン神経の興奮を介した依存性の形成メカニズムは他の依存性薬物(コカイン、ヘロイン、アンフェタミンなど)と同じとされる[要出典]が半数致死量の低さと他細胞系への薬理作用の点から[要出典]、麻薬とはされておらず、毒物に指定されている。末梢においては、中枢神経からの間接的な作用と、末梢の nAChR に作用することで毛細血管を収縮させ血圧を上昇させるが、ヒトにニコチン 1.5 mg/分を5分間静注すると脳血流が増すという報告[8]もあり、縮瞳・悪心・嘔吐・下痢などをひきおこす。中毒性があり、通常量でも頭痛・不眠・苛立ちを感じるなどの症状、過量投与では嘔吐・振戦・痙攣・死亡を起こす[要出典]。ニコチンは体内で急速に代謝され、コチニンとなって主に尿中から排泄される。ニコチンの血中半減期が20〜30分であるのに対し、コチニンの血中半減期は30時間以上と長い。この長い半減期の差を利用して、喫煙(受動喫煙含む)者・非喫煙者の判別テストなどが行われる。

ニコチンは、喫煙だけでなく、触れるだけでも皮膚から体内に吸収される危険がある。タバコ栽培では、葉を収穫する際に、湿った葉に触れてニコチンを皮膚から吸収することによって引き起こされる緑タバコ病が問題となっている[9][10][11]。

薬物動態

ニコチンは肝臓のCYP2A6で代謝される。多くはコチニンへと代謝される。

ニコチンはCYP1A2を誘導するため、カフェインの代謝が促進される[12]。またこのことは、CYP1A2で代謝される一部の医薬品の血中濃度を下げてしまう。

依存性

複数回の摂取によりニコチン依存症を発症させる。WHO世界保健機関は「ニコチンはヘロインやコカインと同程度に高い依存性がある」と発表している[4]。

動物実験

日本の柳田知司はアカゲザルの実験を元に、「ニコチンは依存性薬物ではあるものの、身体的な依存性は有ったとしても非常に弱いもので精神依存の増強は認められず、その精神依存性は他の依存性薬物と共通する特性が見られるものの主要な依存性薬物と比較して明らかに弱いこと、また精神毒性(例えば、ニコチンの摂取は自動車の運転などの作業に悪影響を及ぼさない)も依存性薬物の中では唯一、これが認められない」と発表している[13][14]。柳田知司の実験結果は日本たばこ産業 (JT) の公式サイトに採用され掲載されている。経皮吸収ニコチン製剤のインタビューフォームにも記載されている。

ヒト以外の霊長類においてニコチンが正の強化効果を示した報告があるものの、霊長類でニコチンの静脈内自己投与を確立することは困難である。自然な状態のサルが自己投与したという唯一の報告である1983年の柳田知司らの研究においては、4時間制限では自己投与が確立せず、24時間制限で自己投与が確立した。ヒトにおいては、ニコチンの投与を回避する反応を示したと報告されている[15]。静脈内自己投与は、薬物の乱用や依存を予測するための最も有効な手法であり、煙草の規制を進めるために研究が継続されているが、ニコチンの依存性の科学的根拠は見出だせていないため、法規制されていない[16]。厚生労働省は、ニコチンを依存性薬物に指定していない[2]。

ニコチン置換

1970年代にイギリスのモーズレイ病院の精神医学研究所にて、たばこにおけるハーム・リダクション(有害性低減)が提唱され、先駆者のマイケル・ラッセルは、ニコチンのために喫煙しながらタールによって死んでいると述べたが、2007年にも、英国王立医師会のタバコの助言に関する報告書は、ニコチン自体は危険ではなくタバコの代替品として提供されれば、数百万人の人命を救えることを報告している[17]。ニコチン置換療法でのニコチンの提供では、33000人以上の観察研究やメタアナリシスによって、心血管疾患のリスク上昇がみられていない[18]。

医学的研究

ニコチンは「脳波覚醒」「学習行動における正確さの上昇などの中枢興奮作用」「攻撃行動の減少」といった精神安定作用が確認されている。アカゲザルを用いた静脈内自己投与試験で、ニコチンの弱い強化因子としての作用が認められたが、ニコチンは依存性薬物として法規制されていない[2][13]。ADHDとニコチン依存の関連は自己治療仮説で最もよく説明されている。この仮説は、明確な薬理学的根拠と十分な証拠により支持されている[19]。

ニコチンパッチが、投与直後にADHDの認知能力を改善したとする、単純な研究の報告がある[20]。8週間のニコチンガムの使用によって、5人の被験者中4人の強迫性障害を改善したとの基礎的な研究の報告がある[21]。

ニコチン中毒

タバコや禁煙補助薬はニコチンを含むが、一般人でも簡単に購買可能であり、子供・老人による誤食事故が問題になることがある。誤食・誤飲によるニコチン中毒患者の多くは乳幼児である。誤食では、胃液の酸性のためにニコチンの溶出が悪く吸収は遅い。しかし、すでに水に溶けたニコチンは、吸収が早く症状も重いとされている。

致死量の目安

乳幼児ではニコチン量で10–20mg(タバコ0.5–1本)、成人は40–60mg(2–3本)を、直接、溶液で飲下した場合に急性中毒に達する(急性致死量)[22]。

歴史的にニコチンの致死量は成人で60mg以下(30-60mg)と記載されてきたがマウスでの半数致死量よりもかなり低く、実際の無数の事故の症例に整合しないため、古典を辿ったところ、19世紀半ばの薬理学者による怪しげな自己投与実験から推定されたものであり、現実的なニコチンの致死量はその10倍以上の0.5gから1gだと考えられる[5]。

症状

軽症では嘔気やめまい、脈拍上昇・呼吸促迫などの刺激・精神の脱抑制や興奮症状がみられる。重くなると、徐脈・痙攣・意識障害・呼吸麻痺などの抑制症状が見られる。嘔吐は 10〜60分以内、中毒症状は2〜4時間の間にほとんど現われ、誤食による中毒症状の出現頻度は、軽い症状も含めて14%程度とされる[22]。

検査

低カリウム血症、低血糖、白血球増加など。重症では、ショックに伴う臓器障害を起こしうるので、肝機能・腎機能・凝固線溶系の異常が見られることがある。動脈血ガス分析では、呼吸麻痺による低酸素血症や高 CO2 血症がみられる。

治療

タバコを飲み込んだ場合は、他物の誤食と異なり、水やミルクを飲ませた後に吐かせる方法は、痙攣を突発的に誘発することがあるので勧められないが、ニコチン自身の作用によって自然に嘔吐することも多い。摂取1時間以内で、重い症状を示したり致死量を摂取していると思われる場合のみ胃洗浄をおこない、重症なら活性炭・下剤で排泄を促進する。 徐脈に対してはアトロピンを投与する。摂取後4時間経っても症状が出ない場合は、治療は不要である。

また、たばこ1本でニコチン量20mgとすれば、胃酸中では一時間に2.4mg(0.2%/分)人体に吸収されること[22]から、無理に吐かせようと水などを多く飲ませる処置が、胃酸を薄めニコチンの吸収を速めて重篤化を招くことを重くみて、米国では、乳幼児のタバコの中毒量はタバコ2本(吸いがら6本)以上とされ[22]、それ以下では処置しないと報告されており、摂取後4時間および24時間までの経過観察を、電話などで丁寧におこなう方法がとられる(旅行などの際には、注意すること)。

規制

GHSにおける経口および経皮の急性毒性(区分1)を持ち、各国で規制が行われている。日本では、毒物および劇物取締法に規定される毒物である。

出典

- ^ 安全化学等安全シート 昭和化学株式会社

- ^ a b c d 経皮吸収ニコチン製剤 2016年8月(改訂第9版) - 医薬品医療機器総合機構(PMDA)

- ^ ニコチン | e-ヘルスネット 情報提供 - 厚生労働省2014年8月2日

- ^ a b WHO/Addiction to Nicotine2014年8月2日

- ^ a b Mayer, Bernd (2013). “How much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in the nineteenth century”. Archives of Toxicology 88 (1): 5–7. doi:10.1007/s00204-013-1127-0. PMC 3880486. PMID 24091634.

- ^ McElvain, S. M. Organic Syntheses, Coll. Vol. 1, p.385 (1941); Vol. 4, p.49 (1925). オンライン版

- ^ ニコチンの精神毒性に関する研究

- ^ 喫煙と循環器機能-血液循環動態に及ぼす喫煙の影響- 2013年6月22日閲覧

- ^ マリー・デュミエール (2015年8月25日). “【写真特集】紫煙に覆い隠された、たばこ産業の現実”. ニューズウィーク 2015年8月30日閲覧。

- ^ “グリーン・タバコ病”. フィリップモリス. 2015年8月30日閲覧。

- ^ “タバコの葉摘みで身体を壊す子どもたち〜マラウィの調査報告〜”. プラン・ジャパン (2009年8月29日). 2015年8月30日閲覧。

- ^ 有吉 範高、北田 光一、「2. 臨床におけるCYP研究とその意義」『臨床薬理』 Vol. 34 (2003) No. 4 P 141-148

- ^ a b “Psychopharmacological studies on nicotine and tobacco smoking in rhesus monkeys”. Psychopharmacol Bull 19 (3): 409–12. (1983). PMID 6635115.

- ^ 公益財団法人喫煙科学研究財団 ニコチン依存性の生理・薬理2013年7月19日

- ^ “The Reinforcing Effects of Nicotine in Humans and Nonhuman Primates: A Review of Intravenous Self-Administration Evidence and Future Directions for Research”. Nicotine Tob. Res. 17 (11): 1297–310. (2015). doi:10.1093/ntr/ntv002. PMID 25673111.

- ^ “Nicotine self-administration research: the legacy of Steven R. Goldberg and implications for regulation, health policy, and research”. Psychopharmacology (Berl.) 233 (23-24): 3829–3848. (2016). doi:10.1007/s00213-016-4441-4. PMC 5588156. PMID 27766371.

- ^ Green, Sharon H.; Bayer, Ronald; Fairchild, Amy L. (2016). “Evidence, Policy, and E-Cigarettes — Will England Reframe the Debate?”. New England Journal of Medicine 374 (14): 1301–1303. doi:10.1056/NEJMp1601154. PMID 27050203.

- ^ Farsalinos, K. E.; Polosa, R. (2014). “Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review”. Therapeutic Advances in Drug Safety 5 (2): 67–86. doi:10.1177/2042098614524430. PMC 4110871. PMID 25083263.

- ^ “Causal Factors of Increased Smoking in ADHD: A Systematic Review”. Subst Use Misuse: 1–14. (2017). doi:10.1080/10826084.2017.1334066. PMID 29039714.

- ^ “Acute nicotine improves cognitive deficits in young adults with attention-deficit/hyperactivity disorder”. Pharmacol. Biochem. Behav. 88 (4): 407–17. (2008). doi:10.1016/j.pbb.2007.09.014. PMID 18022679.

- ^ Nicotine treatment of obsessive-compulsive disorder.Lundberg S, Carlsson A, Norfeldt P, Carlsson ML. Source Psychiatric Clinic, Kungälvs Sjukhus, Kungälv, Sweden.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004 Nov;28(7):1195-9. [1]

- ^ a b c d 日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会 「タバコの誤飲に対する処置について」『日本小児科学会雑誌』102巻5号613、1998年。