「オパビニア」の版間の差分

Anaka Satamiya (会話 | 投稿記録) m セクション切れの修正 |

編集の要約なし |

||

| (他の1人の利用者による、間の11版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

|色 = 動物界 |

|色 = 動物界 |

||

| 名称 = オパビニア |

| 名称 = オパビニア |

||

| fossil_range = |

| fossil_range = {{Fossil range|510|505|ref=<ref name="Age" />}} |

||

| status = fossil |

| status = fossil |

||

| 地質時代 = [[古生代]][[カンブリア紀]][[ |

| 地質時代 = [[古生代]][[カンブリア紀]][[ウリューアン]]期<br />(約5億1,000万 - 5億500万年前)<ref name="Age" /> |

||

| 画像 = [[ |

| 画像 = [[ファイル:20191108 Opabinia regalis.png|270px]] |

||

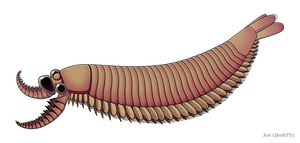

| 画像キャプション = オパビニアの復元図 |

| 画像キャプション = オパビニアの復元図 |

||

| 界 = [[ |

| 界 = [[動物界]] [[:en:Animal|Animalia]] |

||

| 上門 = [[ |

| 上門 = [[脱皮動物上門]] [[:en:Ecdysozoa|Ecdysozoa]] |

||

| 上門階級なし = [[汎節足動物]] [[:en:Panarthropoda|Panarthropoda]] |

| 上門階級なし = [[汎節足動物]] [[:en:Panarthropoda|Panarthropoda]] |

||

| 門 = <small>(ステムグループ)</small><br>[[ |

| 門 = <small>([[ステムグループ]])<ref name=":0" /></small><br>[[節足動物門]] [[:en:Arthropoda|Arthropoda]] |

||

| 綱 = †[[Dinocaridida|(和訳なし)]] |

| 綱 = †[[Dinocaridida|(和訳なし)]] [[:en:Dinocaridida|Dinocaridida]] <ref name=":11" /> |

||

| 科 = †[[オパビニア科]] [[:en:Opabiniidae|Opabiniidae]] |

| 科 = †[[オパビニア科]] [[:en:Opabiniidae|Opabiniidae]] <ref name=":8" /><ref name=":11" /> |

||

| 属 = †'''オパビニア属''' |

| 属 = †'''オパビニア属''' ''[[:en:Opabinia|Opabinia]]'' |

||

| 学名 = '''''Opabinia'''''<br /><small>{{AUY|[[チャールズ・ウォルコット|Walcott]]|1912}}</small> |

| 学名 = '''''[[:en:Opabinia|Opabinia]]'''''<br /><small>{{AUY|[[チャールズ・ウォルコット|Walcott]]|1912}}</small> <ref name=":8" /> |

||

| タイプ種 = オパビニア・レガリス<br>''Opabinia regalis''<br><small>{{AUY|[[チャールズ・ウォルコット|Walcott]]|1912}}</small> |

| タイプ種 = オパビニア・レガリス<br>''Opabinia regalis''<br><small>{{AUY|[[チャールズ・ウォルコット|Walcott]]|1912}}</small> <ref name=":8" /> |

||

}} |

}} |

||

'''オパビニア'''('''''[[:en:Opabinia|Opabinia]]'''''<ref name=":8">WALCOTT, C. D. 1912. [https://repository.si.edu/bitstream/handle/10088/23430/SMC_57_Walcott_1910_6_145-245.pdf?sequence=1&isAllowed=y Middle Cambrian Branchiopoda, Malacostraca, Trilobita and Merostomata]. Smithsonian Miscellaneous Collections, 57: 145-228.</ref>)は、約5億年前の[[カンブリア紀]]の海に生息した[[古生物]]の一[[属 (分類学)|属]]。体は両筋にたくさんの[[鰭]]と、先頭に突出した5つの[[眼]]と[[ハサミ]]に似た[[吻]]をもつ<ref name="Whittington1975">{{Cite journal|last=Whittington|first=Harry Blackmore|date=1975-06-26|title=The enigmatic animal ''Opabinia regalis'', middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia|url=https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.1975.0033|journal=Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences|volume=271|issue=910|pages=1–43|doi=10.1098/rstb.1975.0033}}</ref><ref name=":7">{{Cite journal|last=Bergström|first=Jan|date=1986|title=''Opabinia'' and ''Anomalocaris'', unique Cambrian ‘arthropods’|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.1986.tb00738.x|journal=Lethaia|volume=19|issue=3|pages=241–246|language=en|doi=10.1111/j.1502-3931.1986.tb00738.x|issn=1502-3931}}</ref><ref name="Budd" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" />。[[カナダ]]の[[バージェス頁岩]]で見つかったオパビニア・レガリス('''''Opabinia regalis''''')という1[[種 (分類学)|種]]のみ知られている<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="fossilgallery" />。 |

|||

'''オパビニア'''([[学名]]:'''''[[:en:Opabinia|Opabinia]]''''')は、[[カンブリア紀]]の海に生息していた[[古生物]]の1[[属 (分類学)|属]]。鰭のある体に5つの眼と鋏を具えた吻をもつという独特な姿を特徴とし、[[バージェス動物群]]のオパビニア・レガリス('''''Opabinia regalis''''')という1[[種 (分類学)|種]]のみが正式に記載される。 |

|||

かつてはその独特な姿により、[[バージェス動物群]]の中で現存する[[動物]]の[[分類群]]には収まりきらない「[[プロブレマティカ]]」(未詳化石)と疑問視され、「奇妙奇天烈動物」(weird wonders)の代表例として語られてきた有名な一生物である<ref name=":10">{{Cite book|title=Wonderful life: the Burgess Shale and the nature of history|url=https://www.worldcat.org/title/wonderful-life-the-burgess-shale-and-the-nature-of-history/oclc/18983518|date=1989|isbn=978-0-393-02705-1|oclc=18983518|language=English|first=Stephen Jay|last=Gould}}</ref><ref name="Briggs2015" />。後に研究が進み、[[アノマロカリス]]などの[[ラディオドンタ類]]、[[ケリグマケラ]]、[[パンブデルリオン]]と共に、基盤的な[[節足動物]]として広く認められるようになった<ref name=":11">{{Cite journal|last=Collins|first=Desmond|date=1996/03|title=The “evolution” of ''Anomalocaris'' and its classification in the arthropod class Dinocarida (nov.) and order Radiodonta (nov.)|url=https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/abs/evolution-of-anomalocaris-and-its-classification-in-the-arthropod-class-dinocarida-nov-and-order-radiodonta-nov/BBC7E5F260A34413AD31BBDE89207870|journal=Journal of Paleontology|volume=70|issue=2|pages=280–293|language=en|doi=10.1017/S0022336000023362|issn=0022-3360}}</ref><ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" /><ref name=":0">{{Cite journal|last=Javier|first=Ortega-Hernández,|year=2016|title=Making sense of ‘lower’ and ‘upper’ stem-group Euarthropoda, with comments on the strict use of the name Arthropoda von Siebold, 1848|url=http://eprints.esc.cam.ac.uk/3217/|journal=Biological Reviews|volume=91|issue=1|language=en|issn=1464-7931}}</ref><ref name=":1">{{Cite journal|author=Ortega-Hernández, Javier; Janssen, Ralf; Budd, Graham E.|date=2017-05-01|title=Origin and evolution of the panarthropod head – A palaeobiological and developmental perspective|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803916301669|journal=Arthropod Structure & Development|volume=46|issue=3|pages=354–379|language=en|doi=10.1016/j.asd.2016.10.011|issn=1467-8039}}</ref><ref name=":23">{{Cite journal|last=Daley|first=Allison C.|last2=Antcliffe|first2=Jonathan B.|last3=Drage|first3=Harriet B.|last4=Pates|first4=Stephen|date=2018-05-22|title=Early fossil record of Euarthropoda and the Cambrian Explosion|url=https://www.pnas.org/content/pnas/early/2018/05/15/1719962115.full.pdf|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=115|issue=21|pages=5323–5331|doi=10.1073/pnas.1719962115|pmid=29784780|pmc=PMC6003487}}</ref><ref name=":12">{{Cite journal|author=Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D.|date=2019-06-17|title=The Phylogeny and Evolutionary History of Arthropods|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982219304865|journal=Current Biology|volume=29|issue=12|pages=R592–R602|language=en|doi=10.1016/j.cub.2019.04.057|issn=0960-9822}}</ref><ref name=":17">{{Cite journal|last=Edgecombe|first=Gregory D.|date=2020-11-02|title=Arthropod Origins: Integrating Paleontological and Molecular Evidence|url=https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-ecolsys-011720-124437|journal=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics|volume=51|issue=1|pages=1–25|doi=10.1146/annurev-ecolsys-011720-124437|issn=1543-592X}}</ref>。 |

|||

学名は発見地近くの[[オハラ湖]]([[:en:Lake O'Hara|Lake O'Hara]])の南東部にあり、[[ハンガビー山]]と[[ビッドル山]]の間に位置するオパビン峠(Opabin Pass)から命名された<ref name="Whittington1975">{{Cite journal|last=Whittington|first=Harry Blackmore|date=1975-06-26|title=The enigmatic animal Opabinia regalis, middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia|url=https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.1975.0033|journal=Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences|volume=271|issue=910|pages=1–43|doi=10.1098/rstb.1975.0033}}</ref>(「オパビン」は現地の言葉で「[[岩]]」を意味する<ref>[http://www.peakfinder.com/passes.asp?passname=opabin+pass Opabin Pass], Peak Finder</ref>)。 |

|||

== 名称 == |

|||

かつては[[アノマロカリス]]などと同様に、バージェス動物群の中で現存する動物門の体制には収まりきらない'''[[プロブレマティカ]]'''(不詳化石)と疑問視され、「'''奇妙奇天烈動物'''」(weird wonders)の代表例として語られてきた著名な一生物である。その後は研究が進んでおり、基盤的な[[節足動物]]として認められるようになった<ref name="fossilgallery" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" /><ref name=":0">{{Cite journal|last=Javier|first=Ortega-Hernández,|title=Making sense of ‘lower’ and ‘upper’ stem-group Euarthropoda, with comments on the strict use of the name Arthropoda von Siebold, 1848|url=https://www.academia.edu/9363838/Making_sense_of_lower_and_upper_stem-group_Euarthropoda_with_comments_on_the_strict_use_of_the_name_Arthropoda_von_Siebold_1848|journal=Biological Reviews|volume=91|issue=1|language=en|issn=1464-7931}}</ref><ref name=":1" />。 |

|||

[[学名]]「''[[:en:Opabinia|Opabinia]]''」は、発見地([[カナダ]][[ブリティッシュコロンビア州]]、[[バージェス頁岩]]、ウォルコットとレイモンド採石場)近くの[[オハラ湖]]([[:en:Lake O'Hara|Lake O'Hara]])の南東部にある、[[ヨーホー国立公園]]([[:en:Yoho National Park|Yoho National Park]])の[[ハンガビー山]]([[:en:Mount Hungabee|Mount Hungabee]])と[[ビッドル山]]([[:en:Mount Biddle|Mount Biddle]])の間に位置する[[オパビン峠]]([[:en:Opabin Pass|Opabin Pass]])に由来する(「Opabin」は現地の言葉で「[[岩]]」を意味する<ref>[http://www.peakfinder.com/passes.asp?passname=opabin+pass Opabin Pass], Peak Finder</ref>)<ref name=":8" />。[[模式種]]([[タイプ種]])の[[種小名]]「''regalis''」は[[ラテン語]]で「王の」を意味する<ref name="fossilgallery" />。 |

|||

== 化石 == |

== 化石と発見 == |

||

[[ファイル:Opabinia smithsonian.JPG|サムネイル|[[国立自然史博物館 (アメリカ)|国立自然史博物館]]([[アメリカ]])に展示されたオパビニアの[[レクトタイプ|選定基準標本]] USNM 57683]] |

|||

オパビニアの[[化石]]は希少であり<ref name="fossilgallery" />、[[カナダ]]の[[ブリティッシュコロンビア州]][[バージェス頁岩|バージェス山]]にある約5億500万年前([[カンブリア紀]]中期後半、[[ドラミアン]])の地層から発見されている<ref name="fossilgallery">{{Cite web|url=http://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93|title=The Burgess Shale|accessdate=2018-09-22|last=Canada|first=Royal Ontario Museum and Parks|date=2011-06-10|website=burgess-shale.rom.on.ca|language=en}}</ref>。本種は、[[バージェス頁岩]]にて[[アメリカ合衆国|米国人]][[古生物学|古生物学者]][[チャールズ・ウォルコット]]([[:en:Charles Doolittle Walcott|Charles Doolittle Walcott]])によって発見され、[[1912年]]に記載されている。しかし、オパビニアの独特な姿が解明され、注目を集めるようになるのは、[[ハリー・ウィッティントン]]([[:en:Harry B. Whittington|Harry B. Whittington]])に本種への再記述が行われた1972年以降である([[オパビニア#発見史と系統関係|後述]]を参照)。 |

|||

オパビニアの[[化石]][[標本 (分類学)|標本]]は希少で<ref name="fossilgallery" />、[[カナダ]][[ブリティッシュコロンビア州]]の[[バージェス頁岩|バージェス山]]にある[[堆積]][[累層]]、[[バージェス頁岩]]([[:en:Burgess Shale|Burgess Shale]]、[[カンブリア紀]][[ウリューアン]]期、約5億1,000万 - 5億500万年前<ref name="Age">{{Cite web|title=Geological Background - The Burgess Shale - Science - The Burgess Shale|url=https://burgess-shale.rom.on.ca/en/science/burgess-shale/02-geological-background.php|website=burgess-shale.rom.on.ca|date=2011-06-10|accessdate=2021-08-06|language=en|first=Royal Ontario Museum and Parks|last=Canada}}</ref>)のウォルコットとレイモンド採石場(Walcott and Raymond Quarries)のみから唯一の種オパビニア・レガリス(''Opabinia regalis'')が発見される<ref name="fossilgallery">{{Cite web|url=http://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93|title=Opabinia - Fossil Gallery - The Burgess Shale|accessdate=2018-09-22|last=Canada|first=Royal Ontario Museum and Parks|date=2011-06-10|website=burgess-shale.rom.on.ca|language=en}}</ref>。本属は[[アメリカ]][[古生物学|古生物学者]][[チャールズ・ウォルコット]]([[:en:Charles Doolittle Walcott|Charles Doolittle Walcott]])によって最初に発見され、[[1912年]]に記載された<ref name=":8" />。しかし、その独特な姿が解明され、多くの注目を集めるようになったのは、[[イギリス]]の古生物学者[[ハリー・ウィッティントン]]([[:en:Harry B. Whittington|Harry B. Whittington]])に再記載が行われた1970年代以降である(後述)<ref name="Whittington1975" /><ref name="Briggs2015" />。選定基準標本([[レクトタイプ]])USNM 57683 は[[アメリカ]]の[[国立自然史博物館 (アメリカ)|国立自然史博物館]](Smithsonian National Museum of Natural History)に所蔵される<ref name="fossilgallery" />。 |

|||

[[シベリア]]で見つかり、Miroshnikov & Krawzov 1960 に本属の種(''Opabinia norilica'')として記載された化石標本もあった<ref name=":24" />が、これは後の研究に本属由来のものとして認められない<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

== 形態 == |

== 形態 == |

||

[[ファイル:Opabinia regalis - Walcott Cambrian Geology and Paleontology II plate 28 .jpg |

[[ファイル:Opabinia regalis - Walcott Cambrian Geology and Paleontology II plate 28 .jpg|サムネイル|背面で保存されたオパビニアの[[化石]][[標本 (分類学)|標本]] USNM 57684。吻の先端にある横開きの前部付属肢と、鰭に並んだ櫛状の構造体が見られる。]] |

||

<gallery mode="packed" heights="220"> |

|||

[[ファイル:20210222 Opabinia size.png|サムネイル|オパビニアのサイズ推定図]] |

|||

ファイル:20191108 Opabinia regalis.png|オパビニア・レガリス(''[[:en:Opabinia|Opabinia]] regalis'')の全身復元図 |

|||

吻を除いて[[体長]]はおよそ4 - 7cm程度<ref name="fossilgallery" />。 |

|||

ファイル:20210222 Opabinia size.png|同種のサイズ測定図 |

|||

両側にヒレ([[鰭]])が並ぶ胴体、そして頭部には[[はさみ (動物)|ハサミ]]を具える[[吻]]と5つの[[目|眼]]があるという他の動物には全く見られない独特の形態を持つ。 |

|||

</gallery> |

|||

[[体長]]は[[オパビニア#吻(前部付属肢)|吻]]を除いて4 - 7cm程度<ref name="fossilgallery" />。1本の吻に融合した[[はさみ (動物)#付属肢単体に由来でない構造|ハサミ]]型の[[オパビニア#吻(前部付属肢)|前部付属肢]]<ref name=":7" /><ref name=":5">{{Cite journal|last=Xianguang|first=Hou|last2=Jan|first2=Jan Bergström|last3=Jiayu|first3=In Rong|last4=Zongjie|first4=Fang|last5=Zhanghe|first5=Zhou|last6=Renbin|first6=Zhan|last7=Xiangdong|first7=Wang|last8=(eds|first8=Yuan Xunlai|last9=Xianguang|first9=Hou|date=2006|title=Dinocaridids – anomalous arthropods or arthropod-like worms?|url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.693.5869}}</ref>・[[眼柄]]に突出した5つの[[オパビニア#眼|眼]]・十数対の[[オパビニア#鰭と鰓|鰭(ひれ)と鰓(えら)]]を有する長い[[オパビニア#胴部|胴部]]を掛け合わせた独特な姿をもつ<ref name="Whittington1975" /><ref name="Budd" />。眼・鰓・[[体節]]・[[消化管]]などの部分は[[節足動物]]的だが、表皮([[クチクラ]])は柔軟で、硬質の[[外骨格]]ではない<ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name=":0" />。また、基本体制は近縁とされる[[ラディオドンタ類]]([[アノマロカリス]]など)、[[ケリグマケラ]]と[[パンブデルリオン]]によく似ているが、前部付属肢・口・鰭などの構造はやや異なる<ref name=":7" /><ref name="Budd" /><ref name=":15">{{Cite journal|last=Budd|first=Graham E.|date=1998/ed|title=The morphology and phylogenetic significance of ''Kerygmachela kierkegaardi'' Budd (Buen Formation, Lower Cambrian, N Greenland)|url=https://www.cambridge.org/core/journals/earth-and-environmental-science-transactions-of-royal-society-of-edinburgh/article/abs/morphology-and-phylogenetic-significance-of-kerygmachela-kierkegaardi-budd-buen-formation-lower-cambrian-n-greenland/AF165229724342F0BD90933A037CB05F|journal=Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh|volume=89|issue=4|pages=249–290|language=en|doi=10.1017/S0263593300002418|issn=1473-7116}}</ref><ref name=":5" /><ref name=":4" /><ref name=":3">{{Cite journal|last=Van Roy|first=Peter|last2=Daley|first2=Allison|last3=E G Briggs|first3=Derek|date=2015-03-11|title=Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter-feeder with paired flaps|url=https://www.researchgate.net/publication/273467554|journal=Nature|volume=522|doi=10.1038/nature14256}}</ref><ref name=":0" />。 |

|||

=== |

=== 頭部 === |

||

頭部は[[オパビニア#胴部|胴部]]に対して明らかに小さく、特徴的な[[オパビニア#眼|眼]]と[[オパビニア#吻(前部付属肢)|吻]]はそれぞれ前上方と前下方にある(後述)<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" />。腹面はやや後方に膨らんで、後ろに向けて開いた[[口]]をもつ<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" />。口の周辺は放射状の構造体に囲まれ、[[ラディオドンタ類]]の口器([[アノマロカリス類#口と歯|oral cone]])を思わせるが、そのような硬質の[[歯]]の有無ははっきりしない<ref name=":5" />。 |

|||

細長い柔軟な胴部は15の[[体節]]に分かれ、各体節にほぼ一定の幅のヒレ状の付属肢が対をなして配列される。ヒレはやや下側に向かって張り出し、それぞれの表面には鰓として考えられる櫛状の附属体「setal blades」をもつ<ref name="Budd&Daley2011" />。体の尾端はやや細長い管状で、斜め上に向いている附属体のない3対のヒレをもつ。[[アノマロカリス類]]も、似たような体制を持っている<ref name="Budd" /><ref name=":2" /><ref name=":3">{{Cite journal|last=Van Roy|first=Peter|last2=Daley|first2=Allison|last3=E G Briggs|first3=Derek|date=2015-03-11|title=Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter-feeder with paired flaps|url=https://www.researchgate.net/publication/273467554_Anomalocaridid_trunk_limb_homology_revealed_by_a_giant_filter-feeder_with_paired_flaps|journal=Nature|volume=522|doi=10.1038/nature14256}}</ref>。 |

|||

==== 眼 ==== |

|||

胴部腹側の脚の有無については、学者によって意見が分かれる<ref name="Budd&Daley2011" />([[オパビニア#脚の有無|後述を参照]])。 |

|||

頭部の前上方にある大小5つの[[眼]]は全てが丈夫な[[眼柄]]に突出し、[[複眼]]であったと考えられる<ref name="Whittington1975" />。両後方の1対の眼は、三角形に配置される3つ(前方の1対と中央1つ)の眼より大きい<ref name="Whittington1975" /><ref name="Budd" /><ref name=":9">{{Cite journal|last=Zeng|first=Han|last2=Zhao|first2=Fangchen|last3=Niu|first3=Kecheng|last4=Zhu|first4=Maoyan|last5=Huang|first5=Diying|date=2020-12|title=An early Cambrian euarthropod with radiodont-like raptorial appendages|url=https://www.nature.com/articles/s41586-020-2883-7|journal=Nature|volume=588|issue=7836|pages=101–105|language=en|doi=10.1038/s41586-020-2883-7|issn=1476-4687}}</ref>。このような眼は本属以外では[[キリンシア]]のみに見られ、外側の大きな1対と中央の小さな3つの眼は、それぞれ他の[[節足動物]]の[[複眼と単眼#概説|側眼と中眼]]に[[相同]]だと考えられる<ref name=":9" />。 |

|||

=== |

==== 吻(前部付属肢) ==== |

||

頭部の前下方にある1本の[[吻]](proboscis)は体長の3分の1ほど長く、表皮は無数の環形の筋(annulation)に細分される<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" />。可動域は広く、正面に伸びた姿勢と体の腹面に折り畳んだ姿勢で化石に保存されることが多い<ref name="Whittington1975" />。吻の先端にある左右1対の短い前部[[付属肢]](frontal appendages)は、それぞれの先端に少なくとも5本の細い爪があり、横開きの[[はさみ (動物)#付属肢単体に由来でない構造|ハサミ]]に似た捕獲器をなしている<ref name=":7" /><ref name="Budd" /><ref name=":5" />。 |

|||

頭部の前面に5つもの眼を具えている。前方の3つの眼は三角形を作って配置され、斜め後方にある1対の比較的に大きな眼がついている。この5つの眼は短いながら[[眼柄]]がついている。本種はそれによって上方に360度近い視野を確保していたように見える。通常、この眼は[[複眼]]として復元されているものの化石的根拠はない<ref name="Whittington1975"/>。 |

|||

この吻は一部の[[節足動物]]の[[関節肢]](例えば[[昆虫]]の[[下唇 (節足動物)|下唇]])のように、元々1対だった付属肢が、基部を左右融合することにより特化した部分であり<ref name=":7" /><ref name=":27">{{Cite journal|last=Chen|first=Jun-yuan|last2=Ramsköld|first2=Lars|last3=Zhou|first3=Gui-qing|date=1994-05-27|title=Evidence for Monophyly and Arthropod Affinity of Cambrian Giant Predators|url=https://www.academia.edu/1781228|journal=Science|volume=264|issue=5163|pages=1304–1308|language=en|doi=10.1126/science.264.5163.1304|issn=0036-8075|pmid=17780848}}</ref><ref name=":25">{{Cite journal|last=Aria|first=Cédric|last2=Caron|first2=Jean-Bernard|date=2015-06-03|title=Cephalic and Limb Anatomy of a New Isoxyid from the Burgess Shale and the Role of “Stem Bivalved Arthropods” in the Disparity of the Frontalmost Appendage|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124979|journal=PLOS ONE|volume=10|issue=6|pages=e0124979|language=en|doi=10.1371/journal.pone.0124979|issn=1932-6203|pmid=26038846|pmc=PMC4454494}}</ref><ref name=":6">{{Cite journal|last=Chipman|first=Ariel|date=2015-12-18|title=An embryological perspective on the early arthropod fossil record|url=https://www.researchgate.net/publication/287430212|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=15|pages=285|doi=10.1186/s12862-015-0566-z}}</ref>、前部付属肢の機動性を高めるように進化したものだと考えられる<ref name=":5" />。これは一見して[[ラディオドンタ類]]、[[ケリグマケラ]]と[[パンブデルリオン]]の左右独立した前部付属肢とは大きく異なるが、棘をもつ、眼と口より前に特化した付属肢であることが共通している<ref name=":7" /><ref name=":27" /><ref name=":11" /><ref name=":5" /><ref name=":0" />。 |

|||

=== 吻と口 === |

|||

{{Annotated image | caption=オパビニアの前半身。後方に開いた口、吻の食物を口へ運ぶ動作を示す。| image=Opabinia head 01.png | width=200 | height=220 | image-width = 200 | image-left=0 | image-top=0 |

|||

| annotations = |

|||

{{Annotation|10|170|{{legend2|blue|{{=}} 眼}}}} |

|||

{{Annotation|100|170|{{legend2|#eaea00|{{=}} 消化管}}}} |

|||

{{Annotation|10|195|{{legend2|#ffa5d6|{{=}} "鰓"}}}} |

|||

}} |

|||

頭部先端の下面には筋に細分された吻を1本具えている。化石の観察によれば、この吻は様々な向きに保存され、高い可動性を示す<ref name="fossilgallery" />。吻の先端には、5-6本の棘をもった1対の短い付属肢がハサミのように配置され、物を掴める[[トング]]のような造形になっている<ref name="fossilgallery" />。この吻は[[アノマロカリス類]]、[[ケリグマケラ]]や[[パンブデルリオン]]に見られるような1対の前部付属肢から左右に融合した付属肢であると思われる<ref name=":5">{{Cite journal|last=Xianguang|first=Hou|last2=Jan|first2=Jan Bergström|last3=Jiayu|first3=In Rong|last4=Zongjie|first4=Fang|last5=Zhanghe|first5=Zhou|last6=Renbin|first6=Zhan|last7=Xiangdong|first7=Wang|last8=(eds|first8=Yuan Xunlai|last9=Xianguang|first9=Hou|date=2006|title=Dinocaridids – anomalous arthropods or arthropod-like worms?|url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.693.5869}}</ref><ref name="SA2" /><ref name=":6">{{Cite journal|last=Chipman|first=Ariel|date=2015-12-18|title=An embryological perspective on the early arthropod fossil record|url=https://www.researchgate.net/publication/287430212_An_embryological_perspective_on_the_early_arthropod_fossil_record|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=15|pages=285|doi=10.1186/s12862-015-0566-z}}</ref>。また、対になる付属肢に由来する説や多くの化石的証拠に基づくと、通常の復元図のような、先端のハサミを上下配置の構造にするという復元は誤りで、これは左右に配置する構造として復元すべきであると指摘される<ref name="SA2">{{Cite web|url=http://www.trilobites.info/species2.html|title=Species Accounts|accessdate=2018-09-22|last=III|first=Sam Gon|website=www.trilobites.info}}</ref>。 |

|||

Whittington 1975 をはじめとして<ref name="Whittington1975" />、この吻の前部付属肢は誤って異様な縦開きに復元されることが多い<ref name=":10" /><ref name="fossilgallery" />。しかしこの部分は横開きであることが背腹(USNM 57684, USNM 205258, USNM 155599, YPM 5809)と側面(USNM 57683)に保存された複数の[[化石]][[標本 (分類学)|標本]]で明確に表している(背腹だと対になる、側面だと片側に被れる)に加えて、左右対称の形・[[発生学]]的観点・近縁(ラディオドンタ類、ケリグマケラとパンブデルリオン)の前部付属肢との比較も、横開きが合理的であることを示している<ref name=":7" /><ref name=":27" /><ref name="Budd" /><ref name=":5" /><ref name=":6" />。 |

|||

また、口はハサミにあるわけではなく、吻に次ぐ頭部の腹側にはやや膨大した部位があり、口はその後端に開き、その周辺には放射状の構造が並んでいる<ref name="Whittington1975"/>。 |

|||

=== |

=== 胴部 === |

||

[[ファイル:20210807 Opabinia regalis trunk cross section.png|サムネイル|オパビニアの胴部の横断面図<br>黄色:消化管<br>オレンジ色:消化腺<br>暗青色:鰓<br>水色:鰭<br>緑色:葉足(不確実)]] |

|||

内部構造は、消化管が確認されている。上述の通り、口は後方に向かっているため、消化管の前端は[[Uターン]]して折り返している。胴部の消化管(中腸)には、第3節から第13節まで計11対の丸い分岐(消化腺)がある<ref name="Vannier" />。近縁と考えられる[[アノマロカリス類]]、[[ケリグマケラ]]、[[パンブデルリオン]]だけでなく、[[イソキシス]]、[[フキシャンフィア類]]、[[三葉虫]]など真正の[[節足動物]]からも、このような構造をもつ消化管が確認される<ref name="Vannier">{{Cite journal|last=Vannier|first=Jean|last2=Liu|first2=Jianni|last3=Lerosey-Aubril|first3=Rudy|last4=Vinther|first4=Jakob|last5=Daley|first5=Allison C.|date=2014-05-02|title=Sophisticated digestive systems in early arthropods|url=https://www.nature.com/articles/ncomms4641|journal=Nature Communications|volume=5|issue=1|language=En|doi=10.1038/ncomms4641|issn=2041-1723}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Ortega-Hernández|first=Javier|last2=Fu|first2=Dongjing|last3=Zhang|first3=Xingliang|last4=Shu|first4=Degan|date=2018-02-19|title=Gut glands illuminate trunk segmentation in Cambrian fuxianhuiids|url=https://www.researchgate.net/publication/323267539_Gut_glands_illuminate_trunk_segmentation_in_Cambrian_fuxianhuiids|journal=Current Biology|volume=28|pages=R146–R147|doi=10.1016/j.cub.2018.01.040}}</ref>。 |

|||

胴部は円筒状に長く、わずかに湾曲できる15節の胴節と特化した[[オパビニア#尾部|尾部]]が含まれる<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" />。硬質の外骨格([[背板]]と[[腹板]])はなかった<ref name=":0" />ものの、各胴節の境目は背面で顕著に見られる<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" /><ref name=":4" />。各胴節の[[付属肢]]由来と思われる構造としては、発達した[[鰭]]、櫛状の構造体([[鰓]])、および有無が議論的な[[オパビニア#脚(葉足)|脚]]が知られている<ref name="Budd&Daley2011" />。これらの構造は、再記載ごとに解釈がやや異なる(詳細は[[オパビニア#鰭・鰓の構造と脚の有無]]を参照)<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" />。 |

|||

== |

==== 鰭と鰓 ==== |

||

15対の[[鰭]](flaps, lobes)は丸みを帯びた長方形で、各胴節の左右から生えている<ref name="Whittington1975" /><ref name="Budd" /><ref name=":3" />。化石では様々な角度に保存されても顕著に見られることから、これらの鰭は([[ラディオドンタ類]]、[[パンブデルリオン]]と[[ケリグマケラ]]のような)水平ではなく、斜め下に向けて張り出したと考えられる<ref name="Whittington1975" /><ref name="Budd" />。隣接した前後の鰭は重なった部分があり、後ろの鰭の前縁は直前の鰭の後縁に覆われる<ref name="Whittington1975" /><ref name="Budd" /><ref name=":3" />。それぞれの鰭の表面は、[[鰓]](えら)と思われる一面の櫛状の構造体(setal blades, setal structures)がある<ref name="Budd" /><ref name="Budd&Daley2011" />。これはたくさんの細長い葉状の附属体(lanceolate blades, gill blades)によって構成され、鰭の前縁近くある1本の筋に沿って連結していた<ref name="Budd" /><ref name="Budd&Daley2011" />。 |

|||

[[バージェス頁岩]]で発見されたオパビニアの化石の状況から、オパビニアは海底の表層に生息する動物だと推測された<ref name="Whittington1975" />。吻のハサミを使って、海底の獲物を捕まえて口に運ぶ[[捕食者]]と考えられる。また、化石に発達した歯らしき構造が発見されていないため、柔らかい動物を主食とすると思われる<ref name="Whittington1975"/>。 |

|||

これ似た鰭と鰓は、[[ラディオドンタ類]]、[[ケリグマケラ]]と[[パンブデルリオン]]にも見られる<ref name=":7" /><ref name=":27" /><ref name="Budd" /><ref name=":16" /><ref name=":15" /><ref name=":5" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":3" />。しかし、[[アノマロカリス類#鰭(ヒレ)|ラディオドンタ類の鰭]]の畳み方は逆で[[アノマロカリス類#Setal blades|鰓]]は鰭を覆わない(胴節のみを覆う)ことと、パンブデルリオンとケリグマケラの鰓は(細長い葉状よりも)細い繊毛状であることが、オパビニアのものとは明確に異なる<ref name="Budd" /><ref name=":3" />。これらの古生物、特にオパビニアとラディオドンタ類の鰓は、他の節足動物の[[関節肢#単枝型と二叉型|外葉]](exite)に[[相同]]だと考えられる<ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":3" /><ref name=":0" /><ref name=":26">{{Cite journal|last=Liu|first=Yu|last2=Edgecombe|first2=Gregory D.|last3=Schmidt|first3=Michel|last4=Bond|first4=Andrew D.|last5=Melzer|first5=Roland R.|last6=Zhai|first6=Dayou|last7=Mai|first7=Huijuan|last8=Zhang|first8=Maoyin|last9=Hou|first9=Xianguang|date=2021-07-30|title=Exites in Cambrian arthropods and homology of arthropod limb branches|url=https://www.nature.com/articles/s41467-021-24918-8|journal=Nature Communications|volume=12|issue=1|pages=4619|language=en|doi=10.1038/s41467-021-24918-8|issn=2041-1723}}</ref>。 |

|||

体の両側に突き出したヒレは、[[ムカデ]]の脚のように、[[ガレー船]]の[[櫂]](かい)のように、順序良く波状に動かすことによって推進力を生み出すことができると思われる。オパビニアはこれを用いて泳ぐと考えられる。オパビニアの胴体は、[[魚]]や[[ゴカイ]]のように左右で波打つことができるほどの可動範囲は持たないと思われる<ref name="Whittington1975"/>。 |

|||

<gallery> |

|||

ファイル:Opabinia smithsonian.JPG|バージェス頁岩から見出されたオパビニアの化石(米国、[[スミソニアン博物館]]所蔵) |

|||

ファイル:Opabinia regalis2.jpg|特有の吻で、[[オットイア]]を捕らえるオパビニアの生態復元想像図 |

|||

</gallery> |

|||

==== 脚(葉足) ==== |

|||

== 発見史と系統関係 == |

|||

Budd 1996 をはじめとして、鰭に覆われた各胴節の腹面は[[パンブデルリオン]]と[[ケリグマケラ]]のように、葉足(lobopod、[[葉足動物]]などに見られる柔軟な[[付属肢]])という脚をもつ可能性が示された<ref name="Budd" />。しかしこれは Zhang & Briggs 2007 をはじめとして疑問視され<ref name=":4" />、その有無は2010年代現在では未だに確実でない<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" /><ref name=":3" />。もし脚が存在すれば、それは円錐状の短い付属肢であり、表皮は環形の筋に分かれ、先端に爪はない<ref name="Budd&Daley2011" />。この脚は、[[ラディオドンタ類]]の腹側の鰭、他の[[節足動物]]の[[関節肢#単枝型と二叉型|内肢]](endopod)、およびそれ以外の[[汎節足動物]](葉足動物・[[有爪動物]]・[[緩歩動物]])の葉足に[[相同]]だと考えられる<ref name="Budd" /><ref name=":3" />。 |

|||

オパビニアは、[[カンブリア紀]]の生物の中でも形態の[[復元]]と系統的位置に多くの議論が繰り広げられた一生物である。最初は[[甲殻類]]、その後は議論的な不詳化石([[プロブレマティカ]])、やがて[[アノマロカリス類]]と共に基盤的な[[節足動物]]と見なされて2010年代の現在に至っている<ref name="Briggs2015" />。 |

|||

==== 尾部 ==== |

|||

=== 甲殻類(1910~1970年代) === |

|||

最終胴節に続く尾部は胴節の3倍ほど長く、左右から斜め上に特化した3対の尾鰭(tail fan blade)があり、発達した[[尾扇]](tail fan)を構成する<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" />。畳み方は胴節の鰭とは逆で、尾鰭は前の鰭の後縁が直後の鰭の前縁に覆われる<ref name="Whittington1975" /><ref name=":7" /><ref name="Budd" />。体節の境目は見当たらない<ref name="Whittington1975" />が、尾鰭の数から、この尾部は少なくとも3節の体節を含んだと考えられる<ref name=":7" />。最終の尾鰭の間に当たる尾端は、1対の目立たない棘を背側にもつ<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

[[ファイル:Charles Doolittle Walcott (1850-1927), Sidney Stevens Walcott (1892-1977), and Helen Breese Walcott (1894-1965).jpg|サムネイル|250x250px|代替文=|左|Charles Doolittle Walcott (1850-1927)、Sidney Stevens Walcott (1892-1977) と Helen Breese Walcott (1894-1965)]] |

|||

[[ファイル:Thamnocephalus venezuelensis.jpg|サムネイル|250x250ピクセル|''Thamnocephalus venezuelensis''([[鰓脚綱#系統と分類|無甲目]][[:en:Thamnocephalidae|Thamnocephalidae]]科)]] |

|||

このような尾部は[[ラディオドンタ類]]にも見られ、その中でも[[アノマロカリス]]のものがよく似ている<ref name=":27" /><ref name="Budd" /><ref name=":11" /><ref name=":18">{{Cite journal|last=Legg|first=David A.|last2=Vannier|first2=Jean|date=2013-09-16|title=The affinities of the cosmopolitan arthropod ''Isoxys'' and its implications for the origin of arthropods|url=https://www.academia.edu/2634545|journal=Lethaia|volume=46|issue=4|pages=540–550|language=en|doi=10.1111/let.12032|issn=1502-3931}}</ref>。 |

|||

発見時はその独特な形態が理解されておらず、オパビニアはほぼ疑いもなく[[節足動物]]であると考えられた。1912年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[古生物学者]][[チャールズ・ウォルコット]]([[:en:Charles Doolittle Walcott|Charles Doolittle Walcott]])はこれを[[バージェス動物群]]のうち最も原始的な[[節足動物]]と見なした。彼はオパビニアの化石を現存する[[:en:Thamnocephalidae|Thamnocephalidae]]科の[[鰓脚綱#系統と分類|無甲目]]([[ホウネンエビ]]と[[アルテミア]]の仲間)と比較し、オパビニアを原始的な[[鰓脚綱#系統と分類|無甲目]]の[[甲殻類]]と見なしたが、現生甲殻類のような特徴(2対の触角、大顎、小顎)は見当たらず、ヒレにある櫛状構造の解釈に難点があるとも明記した<ref name="Briggs2015"/>。 |

|||

=== 内部構造 === |

|||

[[ジョージ・イヴリン・ハッチンソン]]([[:en:George Evelyn Hutchinson|George Evelyn Hutchinson]])もその見解を踏襲し、1930年、[[ホウネンエビ]]の様な仰向けの甲殻類として復元されたオパビニアの復元図を発表した。これは史上初のオパビニアの復元図である<ref>Hutchinson GE. 1930 Restudy of some Burgess Shale fossils. Proc. US Nat. Mus. 78, 1–11.</ref>。1970年、Alberto Simonettaは、同じく[[バージェス動物群]]の[[レアンコイリア]]と[[ヨホイア]]などの特徴に基づいて、本種の化石に全く見当たらないものの、[[触角]]や[[関節肢]]など節足動物らしき部位をオパビニアの復元図に多く追加していた<ref>Simonetta AM. 1970 Studies on non trilobite arthropods of the Burgess Shale (Middle Cambrian). Palaeontogr. Ital. 66, 35–45.</ref>。 |

|||

[[ファイル:20210809 Opabinia regalis digestive system.png|サムネイル|350px|オパビニアの[[消化系]](黄色ハイライト)]] |

|||

[[消化管]]が明瞭に発見されている<ref name="Whittington1975" /><ref name="Vannier">{{Cite journal|last=Vannier|first=Jean|last2=Liu|first2=Jianni|last3=Lerosey-Aubril|first3=Rudy|last4=Vinther|first4=Jakob|last5=Daley|first5=Allison C.|date=2014-05-02|title=Sophisticated digestive systems in early arthropods|url=https://www.nature.com/articles/ncomms4641|journal=Nature Communications|volume=5|issue=1|language=En|doi=10.1038/ncomms4641|issn=2041-1723}}</ref>。口は頭部の腹側で後ろ向きに開くため、消化管の前端([[咽頭]])は[[Uターン]]して折り返している<ref name="Whittington1975" /><ref name=":0" /><ref name=":1" />。第2胴節から第13胴節にかけて、中腸の左右に11対の丸い消化腺(digestive gland、中腸線 midgut gland)が並んでいる<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Vannier" />。このような消化系は[[節足動物]]的であり、複数対の消化腺は早期の節足動物([[葉足動物#シベリオンとその類似種|シベリオン類]]<ref name=":28">{{Cite journal|author=Lui, J; Shu, D; Han, Jian; Zhang, Zhifei; Zhang, Xingliang|date=2007-04-19|title=Morpho-anatomy of the lobopod ''Magadictyon'' cf. ''haikouensis'' from the Early Cambrian Chengjiang Lagerstätte, South China|url=https://www.researchgate.net/publication/293346517|journal=Acta Zoologica|volume=89|issue=2|pages=183–183|language=en|doi=10.1111/j.1463-6395.2007.00307.x|issn=1463-6395}}</ref><ref>{{Cite journal|author=Jianni Liu, Degan Shu, Jian Han, Zhifei Zhang, and Xingliang Zhang|year=2006|title=A large xenusiid lobopod with complex appendages from the Lower Cambrian Chengjiang Lagerstätte|url=https://www.researchgate.net/publication/237675765|journal=Acta Palaeontol|volume=51|issue=2|page=215–222}}</ref>、[[ケリグマケラ]]<ref name=":14">{{Cite journal|last=Budd|first=Graham|date=1993-08|title=A Cambrian gilled lobopod from Greenland|url=https://www.nature.com/articles/364709a0|journal=Nature|volume=364|issue=6439|pages=709–711|language=en|doi=10.1038/364709a0|issn=1476-4687}}</ref>、[[パンブデルリオン]]<ref name=":16">Budd, G. E. (1997). “11. [https://books.google.com/books?id=Pj-q9eHyIx0C&pg=PA125 Stem group arthropods from the Lower Cambrian Sirius Passet fauna of North Greenland]”. ''Arthropod relationships''. [[ISBN]] [[特別:文献資料/978-0-412-75420-3|978-0-412-75420-3]]</ref>、[[ラディオドンタ類]]<ref>{{Cite journal|last=Daley|first=Allison C.|last2=Edgecombe|first2=Gregory D.|date=2014-01|title=Morphology of ''Anomalocaris canadensis'' from the Burgess Shale|url=https://www.academia.edu/6947803|journal=Journal of Paleontology|volume=88|issue=1|pages=68–91|language=en|doi=10.1666/13-067|issn=0022-3360}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Cong|first=Peiyun|last2=Daley|first2=Allison C.|last3=Edgecombe|first3=Gregory D.|last4=Hou|first4=Xianguang|last5=Chen|first5=Ailin|date=2016/07|title=Morphology of the radiodontan ''Lyrarapax'' from the early Cambrian Chengjiang biota|url=https://www.researchgate.net/publication/305769020|journal=Journal of Paleontology|volume=90|issue=4|pages=663–671|language=en|doi=10.1017/jpa.2016.67|issn=0022-3360}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Liu|first=Jianni|last2=Lerosey-Aubril|first2=Rudy|last3=Steiner|first3=Michael|last4=Dunlop|first4=Jason A|last5=Shu|first5=Degan|last6=Paterson|first6=John R|date=2018-06-01|title=Origin of raptorial feeding in juvenile euarthropods revealed by a Cambrian radiodontan|url=https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwy057/5025873|journal=National Science Review|volume=5|issue=6|pages=863–869|doi=10.1093/nsr/nwy057|issn=2095-5138}}</ref>、[[キリンシア]]<ref name=":9" />、[[イソキシス]]<ref>{{Cite journal|last=Vannier|first=J.|last2=García-Bellido|first2=D.C.|last3=Hu|first3=S.-X.|last4=Chen|first4=A.-L.|date=2009-07-22|title=Arthropod visual predators in the early pelagic ecosystem: evidence from the Burgess Shale and Chengjiang biotas|url=https://www.researchgate.net/publication/24378386|journal=Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences|volume=276|issue=1667|pages=2567–2574|language=en|doi=10.1098/rspb.2009.0361|issn=0962-8452|pmid=19403536|pmc=PMC2686666}}</ref>、[[フキシャンフィア類]]<ref>{{Cite journal|last=Ortega-Hernández|first=Javier|last2=Fu|first2=Dongjing|last3=Zhang|first3=Xingliang|last4=Shu|first4=Degan|date=2018-02|title=Gut glands illuminate trunk segmentation in Cambrian fuxianhuiids|url=https://www.researchgate.net/publication/323267539|journal=Current Biology|volume=28|issue=4|pages=R146–R147|doi=10.1016/j.cub.2018.01.040|issn=0960-9822}}</ref>、[[Megacheira]]類<ref>{{Cite journal|last=Butterfield|first=Nicholas J.|date=2002|title=''Leanchoilia'' Guts and the Interpretation of Three-Dimensional Structures in Burgess Shale-Type Fossils|url=https://www.jstor.org/stable/3595514|journal=Paleobiology|volume=28|issue=1|pages=155–171|issn=0094-8373}}</ref>、[[三葉虫]]<ref>{{Cite journal|last=Lerosey-Aubril|first=Rudy|last2=Hegna|first2=Thomas A.|last3=Kier|first3=Carlo|last4=Bonino|first4=Enrico|last5=Habersetzer|first5=Jörg|last6=Carré|first6=Matthieu|date=2012-03-14|title=Controls on Gut Phosphatisation: The Trilobites from the Weeks Formation Lagerstätte (Cambrian; Utah)|url=https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032934|journal=PLOS ONE|volume=7|issue=3|pages=e32934|language=en|doi=10.1371/journal.pone.0032934|issn=1932-6203|pmid=22431989|pmc=PMC3303877}}</ref>など)を通じて一般に見られ<ref name="Vannier" /><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":12" />、折り返した咽頭(=後ろ向きの口)は真正の節足動物に共通の特徴でもある<ref name=":0" /><ref name=":1" />。 |

|||

消化管以外では、[[体腔]](body captivity)であった可能性が高い、各胴節から三角形に枝分かれた痕跡が知られている<ref name="Budd" /><ref name="Budd&Daley2011" />。 |

|||

=== 不詳化石(1970~1990年代) === |

|||

ところが[[1975年]]、[[イギリス]]の古生物学者[[ハリー・ウィッティントン]]([[:en:Harry B. Whittington|Harry B. Whittington]])が再検討したところ、現在の動物には当てはまらない構造の動物であるらしいことが分かった。[[1972年]]に[[バージェス動物群]]の学会発表があった際、ウィッティントンのこの復元図が映し出された途端、会場内は爆笑の渦に包まれた<ref name="Whittington1975"/>。そうして、いつまでも収まらなかったため、学会進行が一時中断となったという逸話が残っている。 |

|||

== 生態 == |

|||

『[[ワンダフルライフ (書籍)|ワンダフルライフ]]』の著者である[[スティーヴン・ジェイ・グールド]]([[:en:Stephen Jay Gould|Stephen Jay Gould]])は、[[バージェス動物群]]には現在の動物門の枠組みには収まりきらない'''[[プロブレマティカ]]'''(不詳化石)であり、動物界の孤児であるとして、カンブリア紀[[動物相]]の現在との異質性を主張し、その代表例の一つとしてこの動物を扱った。 |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right |

|||

| width = 250 |

|||

| footer = |

|||

| image1 = Burgess community.gif |

|||

| caption1 = [[バージェス動物群]]が繫栄する海底の生態復元図。中央辺りに海底を徘徊するオパビニア(22)が描かれている。 |

|||

| image2 = 20210812 Opabinia regalis proboscis frontal appendage mobility.gif |

|||

| caption2 = オパビニアの吻の可動域と前部付属肢を口まで届く動作予想<ref name="Whittington1975" /> |

|||

}} |

|||

オパビニアは[[遊泳底生性]]([[底生生物|底生性]]に近い[[遊泳性]])の[[捕食者]]であったと考えられる<ref name="Whittington1975" />。[[バージェス頁岩]]に保存された[[化石]]は[[堆積物]]の埋蔵に由来するため、オパビニアは主に[[海底]]に生息したと推測される(でなければそのように埋蔵される可能性が低い)<ref name="Whittington1975" />。[[オパビニア#鰭と鰓|鰓をもつ各胴節の鰭]]を上下に動かすことにより、海底の表面で緩く[[遊泳]]しながら[[呼吸]]もできたと考えられる<ref name="Whittington1975" />。[[オパビニア#胴部|胴部]]の可動域は低いため、体のうねりで遊泳することはできなかったと考えられる<ref name="Whittington1975" />。なお、もし各胴節の鰭を順序よく波打つことができれば、オパビニアは前述の予想以上に高い遊泳能力をもつ同時に、[[オパビニア#尾部|尾部]]の尾扇を[[ステアリング]]に用いていたと考えられる<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

[[オパビニア#眼|多数の複眼]]は発達で様々な方向に向くため、オパビニアは良好な[[視力]]と広い[[視野]]を有し、上方・側方の光や動きの変化を察するに適したと考えられる<ref name="Whittington1975" />。能動的な[[オパビニア#吻(前部付属肢)|吻]]は[[筋肉]]質であったと推測され、堆積物から餌を見つけ出し、先端の前部付属肢でそれを捕獲しては、そのまま後ろ向きの口まで運ぶことができたと考えられる<ref name="Whittington1975" />。口に発達した硬質の口器はなかったため、餌は柔軟であったと推測される<ref name="Whittington1975" />。特化した消化腺をもつことにより、餌を効率よく消化することが出来たと考えられる<ref name="Vannier" />。 |

|||

しかしその後、専門家からの反発が強く、そこまで言うほどの異質性は無いとの主張も多い。[[環形動物]]と[[節足動物]]の[[共通祖先]]から枝分かれしたものとする、ハリー・ウィッティントンの説などがその1つである。しかし、環形動物はむしろ[[軟体動物]]などに類縁する[[冠輪動物]]であることが21世紀以降において判明し、[[節足動物]]との直接的な類縁関係を認めうるかは疑問である。([[節足動物#他の動物門との関係性]]を参照) |

|||

== 研究史と分類史 == |

|||

=== 基盤的な節足動物(1990年代~21世紀) === |

|||

オパビニアは、[[カンブリア紀]]の[[古生物]]の中でも[[形態学 (生物学)|形態学]]上の[[復元]]と[[分類学]]上に位置付けに多くの議論を繰り広げられた一生物である<ref name="Briggs2015" />。20世紀初期では[[甲殻類]]<ref name=":8" />、20世紀後期では議論的な未詳化石([[プロブレマティカ]])<ref name=":10" />、1990年代以降では[[アノマロカリス]]などの[[ラディオドンタ類]]と共に、基盤的な[[節足動物]]として広く認めされるようになった<ref name="Budd" /><ref name=":15" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015" /><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":23" /><ref name=":12" /><ref name=":17" />。 |

|||

{{see also|アノマロカリス類#分類}} |

|||

[[ファイル:20191201 Radiodonta Amplectobelua Anomalocaris Aegirocassis Lyrarapax Peytoia Laggania Hurdia.png|220x220px|サムネイル|左|オパビニアに類縁と思われる[[アノマロカリス類]]]] |

|||

新たな発見と[[分岐学]]の発展により、かつて不詳化石と考えられたこれらの動物の類縁関係についての考察が進んでいる<ref name="Briggs2015"/>。 |

|||

=== 甲殻類(1910~1970年代) === |

|||

1986年、[[ジャン・バーグストローム]]([[:en:Jan Bergström|Jan Bergström]])の知見により、直前の1985年で発見された[[アノマロカリス]]の全身化石から、アノマロカリスとオパビニアとの類似点を判明し、オパビニアの各部分の構造も更新された<ref>BERGSTRÖM, J. 1986. Opabinia and Anomalocaris, unique Cambrian ‘arthropods.’ Lethaia, 19: 241-46.</ref>。左右に対をなすヒレを持ち、そのうち最後の3対は斜め上を向くが、この点では[[アノマロカリス]]も同じである。加えて、オパビニアの吻を[[アノマロカリス]]の前部付属肢に[[相同]]と見なせば、[[眼柄]]にあった眼、頭部の下面に口があり、その前に前部付属肢がある、という点でもアノマロカリスと共通している。 |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right |

|||

| width = 160 |

|||

| footer = |

|||

| image1 = Walcott Cambrian Geology and Paleontology II plate 27.jpg |

|||

| caption1 = Walcott 1912 に載せられたオパビニアの化石標本(下、6)<ref name=":8" /> |

|||

| image2 = Thamnocephalus venezuelensis.jpg |

|||

| caption2 = 現生の[[鰓脚綱]][[鰓脚綱#系統と分類|無甲目]][[:en:Thamnocephalidae|Thamnocephalidae]]科の1種のオス。オパビニアは最初ではこのような[[甲殻類]]と考えられた<ref name=":8" />。 |

|||

}} |

|||

[[バージェス頁岩]]([[バージェス動物群]])から最初に見つかった頃ではその特異性が理解されておらず、オパビニアはほぼ疑いもなく[[甲殻類]]の[[節足動物]]だと考えられた<ref name=":8" />。原記載である、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の[[古生物学者]][[チャールズ・ウォルコット]]([[:en:Charles Doolittle Walcott|Charles Doolittle Walcott]])の1912年の記載(Walcott 1912)では、オパビニアは現存する[[:en:Thamnocephalidae|Thamnocephalidae]]科の[[鰓脚綱#系統と分類|無甲類]]([[鰓脚類]]に分類される、[[ホウネンエビ]]と[[アルテミア]]を含んだ甲殻類の分類群)と比較され、それに似た原始的な無甲類と見なされた。また、この類の無甲類のオスは先頭に枝分かれた[[吻]]があるため、それを思わせる[[オパビニア#吻(前部付属肢)|吻(前部付属肢)]]が見られるオパビニアの[[化石]][[標本]]は全てオスだと解釈された<ref name=":8" />。なお、オパビニアの化石標本から無甲類にあるはずの頭部構造(2対の[[触角]]・[[大顎]]・[[小顎]])が見当たらず、[[オパビニア#鰭と鰓|鰭]](当時では「胸肢」とされた)にある櫛状構造の解釈に難点があることも明記された<ref name=":8" />。 |

|||

この見解は[[動物学者]][[ジョージ・イヴリン・ハッチンソン]]([[:en:George Evelyn Hutchinson|George Evelyn Hutchinson]])にも踏襲され、Hutchinson 1930 では、ホウネンエビのように背泳ぎの甲殻類として解釈された、史上初<ref name="Briggs2015" />のオパビニアの復元図が載せされた<ref name=":13">{{Cite journal|last=Hutchinson|first=George Evelyn|date=1930|title=Restudy of some Burgess shale fossils|url=https://repository.si.edu/handle/10088/15851|journal=Proceedings of the United States National Museum|volume=78|issue=2854|pages=1–24|language=en|doi=10.5479/si.00963801.78-2854.1}}</ref>。Simonetta 1970 では、オパビニアの化石標本に見当たらないものの、当時ではオパビニアの近縁と誤解釈された[[レアンコイリア]]と[[ヨホイア]]([[オパビニア#近縁と下位分類|後述]])の特徴に基づいて、[[背板]]・[[触角]]・[[関節肢|関節に分かれた脚]]などという節足動物的な特徴をオパビニアの復元図に多く追加された<ref name=":21">Simonetta AM. 1970 Studies on non trilobite arthropods of the Burgess Shale (Middle Cambrian). Palaeontogr. Ital. 66, 35–45.</ref>。 |

|||

近縁と思われる[[アノマロカリス類]]、[[ケリグマケラ]]や[[パンブデルリオン]]の対になる前部付属肢とは異なり、オパビニアの1本の吻は一見で異質である。しかしこれは著しく左右融合した1対の前部付属肢であり、先端の対になるハサミが前部付属肢の端であると解釈できる<ref name=":5" /><ref name="SA2" /><ref name=":6" />。先端のハサミの明瞭な左右相称性と左右開閉の配置(これを上下開閉とする通常の復元は誤りであると指摘される<ref name="SA2" />)も、対になる付属肢に由来することを示唆する<ref name="SA2" />。また、オパビニアは鰓のような櫛状の構造体「setal blades」を持つという点も、前述の動物群と共通している<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":3" />。 |

|||

[[ファイル:Crown n Stem Groups 01.svg|220x220px|サムネイル|左|分岐図の一例。右上のピンク色の領域([[クラウングループ]])を真[[節足動物]]と考えれば、黄色の領域はそのステムグループであり、[[アノマロカリス類]]やオパビニアなどがそこに位置される。]] |

|||

=== 未詳化石(1970~1980年代) === |

|||

1970年代、[[イギリス]]の古生物学者[[ハリー・ウィッティントン]]([[:en:Harry B. Whittington|Harry B. Whittington]])の再記載(Whittington 1975)により、オパビニアは[[甲殻類]]どころか、一見して[[節足動物]]にすら分類しにくいほど独特な特徴をもつことが分かった<ref name="Whittington1975" />。これは[[1972年]]に[[バージェス動物群]]の学会発表があった際、ウィッティントンのこの復元図が映し出された途端、会場内は爆笑の渦に包まれたという逸話が残るほどである<ref name="Whittington1975" /><ref name="Briggs2015" />。 |

|||

Whittington 1975 では、オパビニアはどの動物[[門 (分類学)|門]]にも属さず、節足動物と[[環形動物]]の[[体節制]]をもつ原始的な系統群の種類ではないかと解釈された<ref name="Whittington1975" />(節足動物と環形動物は当時ではまだ一般に近縁扱いされ、お互いに別系統だと判明したのは21世紀以降である。[[節足動物#他の動物門との関係性]]を参照<ref>{{Cite journal|last=Edgecombe|first=Gregory D.|date=2009/06|title=Palaeontological and Molecular Evidence Linking Arthropods, Onychophorans, and other Ecdysozoa|url=https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-009-0118-3|journal=Evolution: Education and Outreach|volume=2|issue=2|pages=178–190|language=en|doi=10.1007/s12052-009-0118-3|issn=1936-6434}}</ref>)。その難解さは[[スティーヴン・ジェイ・グールド]]([[:en:Stephen Jay Gould|Stephen Jay Gould]])著の『[[ワンダフルライフ (書籍)|ワンダフルライフ]]』(1989)で更に強調され、同じく[[カンブリア紀]]の[[アノマロカリス]]などと共に、現生の動物門に分類不可能な「[[プロブレマティカ]]」(未詳化石)で、[[バージェス動物群]]の「奇妙奇天烈動物」(Weird Wonders)の代表例として取り上げられた<ref name=":10" />。 |

|||

=== 基盤的な節足動物(1980年代後期~21世紀) === |

|||

{{cladogram |

{{cladogram |

||

|title= |

|title= |

||

|align=right |

|align=right |

||

|caption= |

|caption=系統解析に支持されるオパビニアの系統的位置<ref name=":0" /><br />†:[[絶滅]]群、青枠:基盤的な[[節足動物]]、*:[[葉足動物]] |

||

|cladogram= |

|cladogram= |

||

{{clade| style=width: |

{{clade| style=width:35em;font-size:85%;line-height:70%; |

||

|label1=[[ |

|label1=[[脱皮動物]]|1={{clade |

||

|label1=[[環神経動物]]|1=[[鰓曳動物]] [[ファイル:Priapulus caudatus 20150625.jpg|50px]]、[[線形動物]] [[ファイル:Soybean_cyst_nematode_and_egg_SEM.jpg|80px]] など |

|||

|1={{clade |

|||

|label2=[[汎節足動物]]|2={{clade |

|||

|1=[[有爪動物]]([[カギムシ]])[[ファイル:Velvet worm.jpg|80px]] |

|||

|2=[[緩歩動物]] |

|||

|2=[[緩歩動物]]([[クマムシ]])[[ファイル:SEM image of Milnesium tardigradum in active state - journal.pone.0045682.g001-2.png|80px]] |

|||

|3=様々な[[葉足動物]]([[側系統群]]) |

|||

|3=*†様々な[[葉足動物]]([[側系統群]])[[ファイル:Aysheaia.jpg|80px]] |

|||

|4={{clade |

|||

|4={{clade |

|||

|1=[[葉足動物#シベリオンとその類似種|シベリオン類]] |

|||

|1=*†[[葉足動物#シベリオンとその類似種|シベリオン類]] [[ファイル:20191217 Siberiida Siberion Megadictyon Jianshanopodia.png|140px]]|barbegin1=blue |

|||

|2={{clade |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[パンブデルリオン]] |

|||

|1=*†[[パンブデルリオン]] [[ファイル:20191112_Pambdelurion_whittingtoni.png|100px]]|bar1=blue |

|||

|2=[[ケリグマケラ]] |

|||

|2=*†[[ケリグマケラ]] [[ファイル:21091022 Kerygmachela kierkegaardi.png|100px]]|bar2=blue |

|||

|3={{clade |

|||

|3={{clade |

|||

|1='''オパビニア''' |

|||

|1=†'''オパビニア''' [[ファイル:20191108 Opabinia regalis.png|100px]]|bar1=blue |

|||

|2=[[アノマロカリス類]] |

|||

|2=†[[ラディオドンタ類]] [[ファイル:20191201_Radiodonta_Amplectobelua_Anomalocaris_Aegirocassis_Lyrarapax_Peytoia_Laggania_Hurdia.png|120px]]|barend2=blue |

|||

|3=真[[節足動物]] |

|||

|3=真[[節足動物]] [[ファイル:Arthropoda.jpg|80px]] |

|||

}} }} }} }} }} }} |

|||

}} }} }} }} }} }} }} |

|||

[[アノマロカリス]]とオパビニアの上記のような特徴の組み合わせは現生[[節足動物]]に見られないが、解剖学的にはいずれも[[節足動物]]様の[[体節制]]を示し、消化管の形態から節足動物との共通点も認められ<ref name="Vannier"/>、ヒレも付属肢であると見なすことができる。特に[[アノマロカリス]]には、[[複眼]]の存在と分節した外骨格をもつ触手([[関節肢]])など、更に多くの特徴で節足動物との類縁関係を示す([[アノマロカリス類#系統関係]]も参照)。オパビニアの後方に向かっている口という、節足動物の[[共有原始形質]]の1つも挙げられる<ref name=":1">{{Cite journal|date=2017-05-01|title=Origin and evolution of the panarthropod head – A palaeobiological and developmental perspective|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803916301669|journal=Arthropod Structure & Development|volume=46|issue=3|pages=354–379|language=en|doi=10.1016/j.asd.2016.10.011|issn=1467-8039}}</ref>。また、これらの近縁と思われる[[ケリグマケラ]]と[[パンブデルリオン]]における、ヒレの下に葉足があるという附属肢の配置も、節足動物のニ叉型付属肢は、このような背腹の付属肢の融合を通じて由来することを示唆する<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":3" />。その後の研究も、オパビニアはこれらの動物のようは付属肢の配置をもった可能性が挙げられる(後述参照)<ref name="Budd" /><ref name="Budd&Daley2011" />。 |

|||

{{See also|アノマロカリス類#分類|アノマロカリス#分類史}} |

|||

しかし前述の見解に対して専門家からの反発が強く、[[アノマロカリス]]と共に、オパビニアはそこまで言うほど難解ではなく、[[節足動物]]に含める可能性が多くの文献記載に示された<ref name=":7" /><ref name=":14" /><ref name="Budd" /><ref name=":11" /><ref name=":15" />。特に1990年代以降では、新たな発見と[[系統分類学]](特に[[分岐分類学]])の発展により、これらの[[古生物]]の類縁関係についての考察が飛躍的に進んでいた<ref name="Briggs2015" />。 |

|||

Bergström 1986 の再記載をはじめとして、オパビニアとアノマロカリスの共通点(特化した前部付属肢・[[眼柄]]に突出した[[複眼]]・胴部の鰭と鰓・[[尾扇]]など)が注目される同時に、今まで思った以上に節足動物的であることも徐々に判明した<ref name=":7" /><ref name=":27" />。オパビニアの[[オパビニア#吻(前部付属肢)|吻]]は一見して異様だが、先端の"ハサミ"は(Whittington 1975 <ref name="Whittington1975" />のような縦開きではなく)横開きで左右対称の構造体であり、明らかに融合した1対の[[付属肢]]である<ref name=":7" /><ref name=":27" />。このような付属肢の融合に無理はなく、むしろ節足動物で一般に見られる特化様式である<ref name=":7" />。[[オパビニア#鰭と鰓|鰓]]の部分もアノマロカリスと同様に一連の葉状の附属体であると判明し<ref name=":7" />、これは節足動物の外葉によく似ている<ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":26" />。更に、両者の特化した消化腺<ref name="Vannier" />と眼柄に突出した[[複眼]]・オパビニアの後ろ向きの口・アノマロカリスの[[関節肢]]化した前部付属肢も節足動物的な特徴である<ref name=":7" /><ref name=":27" /><ref name=":0" />。一方で、オパビニアとアノマロカリスの放射状の口器と柔軟な胴部は(付属肢由来の口器と硬質の外骨格を胴部にもつ)一般的な節足動物とは明らかに異なるため、これらの古生物は、少なくとも現生の節足動物の系統群に属さない「独特な節足動物」であることも同時に示された<ref name=":7" /><ref name=":27" /><ref name=":11" />。 |

|||

そして1996年、[[イギリス]]の古生物学者グラハム・バッド([[:en:Graham Budd|Graham Budd]])の知見を始めとして、[[アノマロカリス]]や[[ケリグマケラ]]と共に、オパビニアは真正の[[節足動物]](真節足動物)のステムグループ(初期脇道系統)に分類されるようになった<ref name="Budd"/>。[[アノマロカリス]]には、[[ラガニア]]([[ラガニア|ペユトイア]])、[[アンプレクトベルア]]等、近縁の別属があったことがその後で分かっており、'''[[アノマロカリス類]]'''([[:en:Anomalocaridid|Anomalocaridid]])を構成する。それと同様に節足動物のステムグループに属とされる[[ケリグマケラ]]、[[パンブデルリオン]]とオパビニアは、便宜上に "鰓のある[[葉足動物]]"「[[葉足動物#Gilled lobopodians|'''gilled lobopodians''']]」としてまとめられ、系統的にそれらもう少し離れたところに位置される。このような[[節足動物]]との類縁関係は、21世紀以降においても多くの[[分岐学]]的知見に支持されている<ref name=":4" /><ref name=":2">{{Cite journal|last=Daley|first=Allison C.|last2=Budd|first2=Graham E.|last3=Caron|first3=Jean-Bernard|last4=Edgecombe|first4=Gregory D.|last5=Collins|first5=Desmond|date=2009-03-20|title=The Burgess Shale Anomalocaridid Hurdia and Its Significance for Early Euarthropod Evolution|url=http://science.sciencemag.org/content/323/5921/1597|journal=Science|volume=323|issue=5921|pages=1597–1600|language=en|doi=10.1126/science.1169514|issn=0036-8075|pmid=19299617}}</ref><ref name="Budd&Daley2011" /><ref>{{Cite web|url=https://www.researchgate.net/publication/257205419_Arthropod_fossil_data_increase_congruence_of_morphological_and_molecular_phylogenies|title=(PDF) Arthropod fossil data increase congruence of morphological and molecular phylogenies|accessdate=2018-10-21|website=ResearchGate|language=en}}</ref><ref name="Vannier" /><ref name="ReferenceA">{{cite journal|last1=Smith|first1=Martin R.|last2=Ortega-Hernández|first2=Javier|year=2014|title=Hallucigenia's onychophoran-like claws and the case for Tactopoda|url=http://dro.dur.ac.uk/19108/1/19108.pdf|journal=Nature|volume=514|issue=7522|pages=363–366|bibcode=2014Natur.514..363S|doi=10.1038/nature13576|pmid=25132546}}</ref><ref name=":3" /><ref name="Briggs2015">{{Cite journal|last=Briggs|first=Derek E. G.|date=2015-04-19|title=Extraordinary fossils reveal the nature of Cambrian life: a commentary on Whittington (1975) ‘The enigmatic animal Opabinia regalis, Middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia’|url=http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1666/20140313|journal=Phil. Trans. R. Soc. B|volume=370|issue=1666|pages=20140313|language=en|doi=10.1098/rstb.2014.0313|issn=0962-8436|pmid=25750235}}</ref><ref name=":0" />。 |

|||

1990年代では、[[ケリグマケラ]]と[[パンブデルリオン]]が見つかり、この2つの古生物はオパビニアとアノマロカリスに似た特徴(前部付属肢・鰭・鰓・消化腺)だけでなく、[[葉足動物]]に似た性質(柔軟な表皮・環形の筋・葉足・放射状の口器)も出揃った中間型生物([[ミッシングリンク]])であり、前述の節足動物らしからぬ性質は、[[汎節足動物]]や[[脱皮動物]]の起源まで遡れる、葉足動物との共通祖先から受け継いた[[祖先形質]]であることを示していた<ref name=":14" /><ref name="Budd" /><ref name=":16" /><ref name=":15" />。こうしてオパビニアとこれらの古生物は、胴部の外骨格を進化する以前の、節足動物の絶滅した初期系統([[ステムグループ]])に属する「基盤的な節足動物」である説と、節足動物は([[有爪動物]]・[[緩歩動物]]と同様に)葉足動物から進化した動物群である説が台頭し始めた<ref name=":14" /><ref name="Budd" /><ref name=":16" /><ref name=":15" />。 |

|||

=== 脚の有無 === |

|||

[[ファイル:Pambdelurion whittingtoni.JPG|サムネイル|220px|オパビニアと同様に「[[葉足動物#Gilled lobopodians|gilled lobopodians]]」の1種である[[パンブデルリオン]]。ヒレの下にはよく発達した葉足が並んでいる。]] |

|||

[[ファイル:Burgess Shale reconstruction.jpg|サムネイル|左|300px|葉足があるように復元されたオパビニア]] |

|||

化石には[[節足動物]]にあるような[[関節肢]]が見当たらないが、やや長い三角型の痕跡が胴部とヒレの間にあり、体節に応じて1対ずつ並んでいる。この部分の正体に関しては、主に「'''消化管の枝'''」と「'''柔らかい脚'''」という2つの仮説が繰り広げられる。なお、この部分の解釈の違いは、オパビニアの[[分岐学]]的位置にさほどの影響を与えていない<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name=":3" />。 |

|||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

|||

1975年、[[ハリー・ウィッティントン]]([[:en:Harry B. Whittington|Harry B. Whittington]])は、この一連の三角型の痕跡を消化管の枝、もしくは鰓に繋がる循環系の一部であると考えていた。1996年、グラハム・バッド([[:en:Graham Budd|Graham Budd]])は、この三角型の痕跡を内臓としてオパビニアの胴部に納めるには長すぎであると指摘し、化石の断面によると、これはヒレから分離した部位であることが示唆される。バッドは、この部位を元々葉足([[葉足動物]]のような脚)に当たる部分の[[体腔]]痕跡であると考え、従ってヒレの下には葉足が並び、加えてそれぞれの葉足の先端に1対の爪があると主張していた<ref name="Budd">Budd, G. E. (1996). "[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x The morphology of Opabinia regalis and the reconstruction of the arthropod stem-group]".</ref>。しかし2007年、ZhangとBriggsは[[元素マッピング]]([[:en:elemental mapping|elemental mapping]])でこの痕跡の[[元素]]組成を分析し、消化管と同じ成分を持っていると判明していた。従って、彼らはバッドが提唱した葉足と爪の存在を否定し、この部分はヒレまで差し込んだ消化管の枝であると主張していた<ref name=":4">Zhang, X.; Briggs, D. E. G. (2007). "[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.2007.00013.x The nature and significance of the appendages of Opabinia from the Middle Cambrian Burgess Shale]".</ref>。 |

|||

ファイル:20191201 Radiodonta Amplectobelua Anomalocaris Aegirocassis Lyrarapax Peytoia Laggania Hurdia.png|オパビニアと共に基盤的な[[節足動物]]として広く認められる[[ラディオドンタ類]]([[アノマロカリス]]は右上) |

|||

ファイル:20210730 Gilled lobopodians Pambdelurion Kerygmachela.png|[[葉足動物]]、オパビニアと[[ラディオドンタ類]]の特徴を掛け合わせた[[パンブデルリオン]]と[[ケリグマケラ]] |

|||

</gallery> |

|||

[[ファイル:20210310 Kylinxia zhangi.png|サムネイル|300px|オパビニアと[[ラディオドンタ類]]に似る頭部構造を掛け合わせた真節足動物[[キリンシア]]]] |

|||

アノマロカリスは、後に多くの近縁([[ペイトイア]]、[[フルディア]]、[[アンプレクトベルア]]など)をもつことが分かり、[[ラディオドンタ類]]([[:en:Radiodonta|Radiodonta]]、別名[[アノマロカリス類]])の一員としてまとめられるようになった<ref name=":11" />。オパビニアはラディオドンタ類ではないが、ラディオドンタ類と共に、基盤的な節足動物の中でケリグマケラとパンブデルリオンより派生的で、残りの「真正」の節足動物(真節足動物)に最も近縁の群と考えられるようになった<ref name="Budd" /><ref name=":15" />。この系統関係は、21世紀以降も多くの[[系統解析]]<ref name=":28" /><ref>{{Cite journal|last=Kühl|first=Gabriele|last2=Briggs|first2=Derek E. G.|last3=Rust|first3=Jes|date=2009-02-06|title=A Great-Appendage Arthropod with a Radial Mouth from the Lower Devonian Hunsrück Slate, Germany|url=https://www.researchgate.net/publication/23983418|journal=Science|volume=323|issue=5915|pages=771–773|language=en|doi=10.1126/science.1166586|issn=0036-8075|pmid=19197061}}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|last=Daley|first=Allison C.|last2=Budd|first2=Graham E.|last3=Caron|first3=Jean-Bernard|last4=Edgecombe|first4=Gregory D.|last5=Collins|first5=Desmond|date=2009-03-20|title=The Burgess Shale Anomalocaridid ''Hurdia'' and Its Significance for Early Euarthropod Evolution|url=https://www.researchgate.net/publication/24213487|journal=Science|volume=323|issue=5921|pages=1597–1600|language=en|doi=10.1126/science.1169514|issn=0036-8075|pmid=19299617}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Ma|first=Xiaoya|last2=Hou|first2=Xianguang|last3=Bergström|first3=Jan|date=2009-07|title=Morphology of ''Luolishania longicruris'' (Lower Cambrian, Chengjiang Lagerstätte, SW China) and the phylogenetic relationships within lobopodians|url=https://www.academia.edu/4124153|journal=Arthropod Structure & Development|volume=38|issue=4|pages=271–291|language=en|doi=10.1016/j.asd.2009.03.001}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Mounce|first=Ross C. P.|last2=Wills|first2=Matthew A.|date=2011-08|title=Phylogenetic position of ''Diania'' challenged|url=https://www.nature.com/articles/nature10266|journal=Nature|volume=476|issue=7359|pages=E1–E1|language=en|doi=10.1038/nature10266|issn=1476-4687}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Legg|first=David A.|last2=Ma|first2=Xiaoya|last3=Wolfe|first3=Joanna M.|last4=Ortega-Hernández|first4=Javier|last5=Edgecombe|first5=Gregory D.|last6=Sutton|first6=Mark D.|date=2011-08|title=Lobopodian phylogeny reanalysed|url=https://www.nature.com/articles/nature10267|journal=Nature|volume=476|issue=7359|pages=E1–E1|language=en|doi=10.1038/nature10267|issn=1476-4687}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Legg|first=David A.|last2=Sutton|first2=Mark D.|last3=Edgecombe|first3=Gregory D.|last4=Caron|first4=Jean-Bernard|date=2012-12-07|title=Cambrian bivalved arthropod reveals origin of arthrodization|url=https://www.researchgate.net/publication/232231696|journal=Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences|volume=279|issue=1748|pages=4699–4704|language=en|doi=10.1098/rspb.2012.1958|issn=0962-8452|pmid=23055069|pmc=PMC3497099}}</ref><ref name=":22">{{Cite journal|last=Legg|first=David|date=2013-05-01|title=Multi-Segmented Arthropods from the Middle Cambrian of British Columbia (Canada)|url=https://bioone.org/journals/journal-of-paleontology/volume-87/issue-3/12-112.1/Multi-Segmented-Arthropods-from-the-Middle-Cambrian-of-British-Columbia/10.1666/12-112.1.full|journal=Journal of Paleontology|volume=87|issue=3|pages=493–501|doi=10.1666/12-112.1|issn=0022-3360}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Ma|first=Xiaoya|last2=Edgecombe|first2=Gregory D.|last3=Legg|first3=David A.|last4=Hou|first4=Xianguang|date=2013-05-29|title=The morphology and phylogenetic position of the Cambrian lobopodian ''Diania cactiformis''|url=https://www.researchgate.net/publication/247777382|journal=Journal of Systematic Palaeontology|volume=12|issue=4|pages=445–457|language=en|doi=10.1080/14772019.2013.770418|issn=1477-2019}}</ref><ref name=":18" /><ref>{{Cite journal|last=Legg|first=David A.|last2=Sutton|first2=Mark D.|last3=Edgecombe|first3=Gregory D.|date=2013-12|title=Arthropod fossil data increase congruence of morphological and molecular phylogenies|url=https://www.researchgate.net/publication/257205419|journal=Nature Communications|volume=4|issue=1|pages=2485|language=en|doi=10.1038/ncomms3485|issn=2041-1723}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Vinther|first=Jakob|last2=Stein|first2=Martin|last3=Longrich|first3=Nicholas R.|last4=Harper|first4=David A. T.|date=2014-03|title=A suspension-feeding anomalocarid from the Early Cambrian|url=https://core.ac.uk/download/pdf/83928614.pdf|journal=Nature|volume=507|issue=7493|pages=496–499|language=en|doi=10.1038/nature13010|issn=1476-4687}}</ref><ref name="ReferenceA">{{cite journal|last1=Smith|first1=Martin R.|last2=Ortega-Hernández|first2=Javier|year=2014-08-17|title=''Hallucigenia'' 's onychophoran-like claws and the case for Tactopoda|url=http://dro.dur.ac.uk/19108/1/19108.pdf|journal=Nature|volume=514|issue=7522|pages=363–366|bibcode=2014Natur.514..363S|doi=10.1038/nature13576|pmid=25132546}}</ref><ref name=":19">{{Cite journal|last=Cong|first=Peiyun|last2=Ma|first2=Xiaoya|last3=Hou|first3=Xianguang|last4=Edgecombe|first4=Gregory D.|last5=Strausfeld|first5=Nicholas J.|date=2014-09|title=Brain structure resolves the segmental affinity of anomalocaridid appendages|url=https://www.researchgate.net/publication/263967019|journal=Nature|volume=513|issue=7519|pages=538–542|language=en|doi=10.1038/nature13486|issn=1476-4687}}</ref><ref name=":3" /><ref name=":20" /><ref>{{Cite journal|last=Yang|first=Jie|last2=Ortega-Hernández|first2=Javier|last3=Gerber|first3=Sylvain|last4=Butterfield|first4=Nicholas J.|last5=Hou|first5=Jin-bo|last6=Lan|first6=Tian|last7=Zhang|first7=Xi-guang|date=2015-07-14|title=A superarmored lobopodian from the Cambrian of China and early disparity in the evolution of Onychophora|url=https://www.researchgate.net/publication/279385005|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences|volume=112|issue=28|pages=8678–8683|doi=10.1073/pnas.1505596112|pmid=26124122|pmc=PMC4507230}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Zhang|first=Xi-Guang|last2=Smith|first2=Martin R.|last3=Yang|first3=Jie|last4=Hou|first4=Jin-Bo|date=2016-9|title=Onychophoran-like musculature in a phosphatized Cambrian lobopodian|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5046927/|journal=Biology Letters|volume=12|issue=9|doi=10.1098/rsbl.2016.0492|issn=1744-9561|pmid=27677816|pmc=5046927}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Caron|first=Jean-Bernard|last2=Aria|first2=Cédric|date=2017-01-31|title=Cambrian suspension-feeding lobopodians and the early radiation of panarthropods|url=https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-016-0858-y|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=17|issue=1|pages=29|doi=10.1186/s12862-016-0858-y|issn=1471-2148|pmid=28137244|pmc=PMC5282736}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Aria|first=Cédric|last2=Caron|first2=Jean-Bernard|date=2017-05|title=Burgess Shale fossils illustrate the origin of the mandibulate body plan|url=https://www.nature.com/articles/nature22080|journal=Nature|volume=545|issue=7652|pages=89–92|language=en|doi=10.1038/nature22080|issn=1476-4687}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Aria|first=Cédric|last2=Caron|first2=Jean-Bernard|date=2017-12-21|title=Mandibulate convergence in an armoured Cambrian stem chelicerate|url=https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-017-1088-7|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=17|issue=1|pages=261|doi=10.1186/s12862-017-1088-7|issn=1471-2148|pmid=29262772|pmc=PMC5738823}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Siveter|first=Derek J.|last2=Briggs|first2=Derek E. G.|last3=Siveter|first3=David J.|last4=Sutton|first4=Mark D.|last5=Legg|first5=David|year=2018-08-08|title=A three-dimensionally preserved lobopodian from the Herefordshire (Silurian) Lagerstätte, UK|url=https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.172101|journal=Royal Society Open Science|volume=5|issue=8|pages=172101|doi=10.1098/rsos.172101|pmid=30224988|pmc=PMC6124121}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Lerosey-Aubril|first=Rudy|last2=Pates|first2=Stephen|date=2018-09-14|title=New suspension-feeding radiodont suggests evolution of microplanktivory in Cambrian macronekton|url=https://www.nature.com/articles/s41467-018-06229-7|journal=Nature Communications|volume=9|issue=1|pages=3774|language=en|doi=10.1038/s41467-018-06229-7|issn=2041-1723}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Liu|first=Jianni|last2=Lerosey-Aubril|first2=Rudy|last3=Steiner|first3=Michael|last4=Dunlop|first4=Jason A|last5=Shu|first5=Degan|last6=Paterson|first6=John R|date=2018-11-01|title=Origin of raptorial feeding in juvenile euarthropods revealed by a Cambrian radiodontan|url=https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwy057/5025873|journal=National Science Review|volume=5|issue=6|pages=863–869|doi=10.1093/nsr/nwy057|issn=2095-5138}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Moysiuk|first=J.|last2=Caron|first2=J.-B.|date=2019-08-14|title=A new hurdiid radiodont from the Burgess Shale evinces the exploitation of Cambrian infaunal food sources|url=https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.1079|journal=Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences|volume=286|issue=1908|pages=20191079|doi=10.1098/rspb.2019.1079|pmid=31362637|pmc=PMC6710600}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Aria|first=Cédric|last2=Zhao|first2=Fangchen|last3=Zeng|first3=Han|last4=Guo|first4=Jin|last5=Zhu|first5=Maoyan|date=2020-01-08|title=Fossils from South China redefine the ancestral euarthropod body plan|url=https://doi.org/10.1186/s12862-019-1560-7|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=20|issue=1|pages=4|doi=10.1186/s12862-019-1560-7|issn=1471-2148|pmid=31914921|pmc=PMC6950928}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Howard|first=Richard J.|last2=Hou|first2=Xianguang|last3=Edgecombe|first3=Gregory D.|last4=Salge|first4=Tobias|last5=Shi|first5=Xiaomei|last6=Ma|first6=Xiaoya|date=2020-04-20|title=A Tube-Dwelling Early Cambrian Lobopodian|url=https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(20)30119-6|journal=Current Biology|volume=30|issue=8|pages=1529–1536.e2|language=English|doi=10.1016/j.cub.2020.01.075|issn=0960-9822|pmid=32109391}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Caron|first=Jean-Bernard|last2=Aria|first2=Cédric|date=2020-07-10|title=The Collins’ monster, a spinous suspension-feeding lobopodian from the Cambrian Burgess Shale of British Columbia|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pala.12499|journal=Palaeontology|volume=63|issue=6|pages=979–994|language=en|doi=10.1111/pala.12499|issn=1475-4983}}</ref><ref name=":9" /><ref>{{Cite journal|last=Anderson|first=Evan P.|last2=Schiffbauer|first2=James D.|last3=Jacquet|first3=Sarah M.|last4=Lamsdell|first4=James C.|last5=Kluessendorf|first5=Joanne|last6=Mikulic|first6=Donald G.|date=2021-04-19|title=Stranger than a scorpion: a reassessment of ''Parioscorpio venator'', a problematic arthropod from the Llandoverian Waukesha Lagerstätte|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/pala.12534|journal=Palaeontology|volume=64|issue=3|pages=429–474|language=en|doi=10.1111/pala.12534|issn=1475-4983}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Moysiuk|first=Joseph|last2=Caron|first2=Jean-Bernard|date=2021-05-17|title=Exceptional multifunctionality in the feeding apparatus of a mid-Cambrian radiodont|url=https://www.cambridge.org/core/journals/paleobiology/article/abs/exceptional-multifunctionality-in-the-feeding-apparatus-of-a-midcambrian-radiodont/CF717CA7C758CEAEF29AD6301BE2C4DC|journal=Paleobiology|pages=1–21|language=en|doi=10.1017/pab.2021.19|issn=0094-8373}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Shi|first=Xiaomei|last2=Howard|first2=Richard J.|last3=Edgecombe|first3=Gregory D.|last4=Hou|first4=Xianguang|last5=Ma|first5=Xiaoya|date=2021-08-12|title=''Tabelliscolex'' (Cricocosmiidae: Palaeoscolecidomorpha) from the early Cambrian Chengjiang Biota, and the evolution of seriation in Ecdysozoa|url=https://jgs.lyellcollection.org/content/early/2021/08/10/jgs2021-060|journal=Journal of the Geological Society|pages=jgs2021–060|doi=10.1144/jgs2021-060|issn=0016-7649}}</ref>と新たな発見<ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" />(例えば中間型生物[[キリンシア]]<ref name=":9" />)に広く支持され続けており、オパビニアとこれらの古生物([[Dinocaridida]]類<ref name=":11" /><ref name=":5" />)は、節足動物の起源に重要な情報を与えたものとして一般に知られるようになった<ref name="Budd&Daley2011" /><ref name="Briggs2015">{{Cite journal|last=Briggs|first=Derek E. G.|date=2015-04-19|title=Extraordinary fossils reveal the nature of Cambrian life: a commentary on Whittington (1975) ‘The enigmatic animal ''Opabinia regalis'', Middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia’|url=http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/370/1666/20140313|journal=Phil. Trans. R. Soc. B|volume=370|issue=1666|pages=20140313|language=en|doi=10.1098/rstb.2014.0313|issn=0962-8436|pmid=25750235}}</ref><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":23" /><ref name=":12" /><ref name=":17" />。 |

|||

オパビニアとこれらの古生物を[[環神経動物]]([[エラヒキムシ]]・[[センチュウ]]など、汎節足動物以外の脱皮動物を含む群)とする少数派の異説もあった<ref>{{Cite journal|last=Xian‐Guang|first=Hou|last2=Bergström|first2=Jan|last3=Ahlberg|first3=Per|date=1995-09-01|title=''Anomalocaris'' and other large animals in the lower Cambrian Chengjiang fauna of southwest China|url=https://www.researchgate.net/publication/233050167|journal=GFF|volume=117|issue=3|pages=163–183|doi=10.1080/11035899509546213|issn=1103-5897}}</ref><ref name=":5" />が、これは系統解析から支持を得られず、2010年代では徐々に衰退するようになった<ref name=":19" /><ref name=":3" /><ref name=":1" />。その根拠となった放射状の口器は、環神経動物以外の脱皮動物(汎節足動物)にも一般に見られる特徴であり、単なる脱皮動物の祖先形質に過ぎない可能性が高い<ref name=":20">{{Cite journal|last=Smith|first=Martin R.|last2=Caron|first2=Jean-Bernard|date=2015-06-24|title=''Hallucigenia''’s head and the pharyngeal armature of early ecdysozoans|url=https://core.ac.uk/download/pdf/42338901.pdf|journal=Nature|volume=523|issue=7558|pages=75–78|language=en|doi=10.1038/nature14573|issn=1476-4687}}</ref>。 |

|||

=== 近縁と下位分類 === |

|||

[[ファイル:Myoscolex ateles.jpg|サムネイル|180px|''[[:en:Myoscolex|Myoscolex]] ateles'' の[[化石]]]] |

|||

オパビニアは[[オパビニア科]](Opabiniidae、オパビニア類 Opabiniid とも)の[[模式属]]([[タイプ属]])である<ref name=":8" />。この[[科 (分類学)|科]]は本属を[[鰓脚綱#下位分類|無甲類]]と誤解釈した原記載(Walcott 1912)に創設されたため、当時では無甲類の科の1つとされ、同じく無甲類と誤解釈された[[レアンコイリア]]と[[ヨホイア]]をも含んでいた<ref name=":8" />。90年代以降、レアンコイリアとヨホイアは別系統([[Megacheira]]類)だと分かり、本科から除外されるようになった<ref>Hou, Xianguang; Bergström, Jan. (1997). ''[https://foreninger.uio.no/ngf/FOS/pdfs/F&S_45.pdf Arthropods of the Lower Cambrian Chengjiang fauna, southwest China]''. Oslo: Scandinavian University Press. [[ISBN]] [[特別:文献資料/82-00-37693-1|82-00-37693-1]]. [[Online Computer Library Center|OCLC]] 38305908</ref>。[[オーストラリア]]の [[:en:Emu Bay Shale|Emu Bay Shale]] で見つかり、原記載に[[環形動物]]と解釈された ''[[:en:Myoscolex|Myoscolex]] ateles'' <ref>Glaessner, Martin F. 1979. [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03115517908565437 Lower Cambrian Crustacea and annelid worms from Kangaroo Island, South Australia]. Alçheringa, 3: 21-31.</ref>は、Briggs & Nedin 1997 にオパビニアに似た形態をもつと再解釈され、オパビニア科に含める可能性が示された<ref>{{Cite journal|last=E. G. Briggs|first=Derek|last2=Nedin|first2=Christopher|date=1997-01-01|title=The taphonomy and affinities of the problematic fossil Myoscolex from the Lower Cambrian Emu Bay Shale of South Australia|url=https://www.researchgate.net/publication/291057535_The_taphonomy_and_affinities_of_the_problematic_fossil_Myoscolex_from_the_Lower_Cambrian_Emu_Bay_Shale_of_South_Australia|journal=Journal of Paleontology|volume=71|pages=22–32|doi=10.1017/S0022336000038919}}</ref>が、確実でなく、原記載通りに[[多毛類]]の環形動物であったことを支持する見解もある<ref>{{Cite journal|last=Dzik|first=Jerzy|date=2004|title=Anatomy and relationships of the Early Cambrian worm ''Myoscolex''|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1463-6409.2004.00136.x|journal=Zoologica Scripta|volume=33|issue=1|pages=57–69|language=en|doi=10.1111/j.1463-6409.2004.00136.x|issn=1463-6409}}</ref>。これにより、確実にオパビニア科に含める種類は未だにオパビニアのみである。 |

|||

Collins 1996 をはじめとして、オパビニア科は[[ラディオドンタ類]]などと共に [[Dinocaridida]](dinocaridids)という、基盤的な[[節足動物]]の分類群([[綱 (分類学)|綱]])に含まれるようになった<ref name=":11" /><ref name=":22" /><ref name=":25" />。その中でオパビニアは、[[ケリグマケラ]]や[[パンブデルリオン]]と共に便宜的に「[[葉足動物#Gilled lobopodians|gilled lobopodians]]」("鰓のある[[葉足動物]]")と総称されることもある<ref name="Budd" /><ref name=":0" />。しかし、オパビニアに関しては葉足の有無が議論的で([[オパビニア#鰭・鰓の構造と脚の有無|後述]])、ケリグマケラとパンブデルリオンほど顕著な葉足動物的性質もないため、葉足動物扱いされない場合がほとんどである<ref name=":4" /><ref>{{Cite journal|last=Ou|first=Qiang|last2=Mayer|first2=Georg|date=2018-09-20|title=A Cambrian unarmoured lobopodian, †''Lenisambulatrix humboldti'' gen. et sp. nov., compared with new material of †Diania cactiformis|url=https://www.nature.com/articles/s41598-018-31499-y|journal=Scientific Reports|volume=8|issue=1|pages=13667|language=en|doi=10.1038/s41598-018-31499-y|issn=2045-2322}}</ref>。 |

|||

1970年代以降、オパビニア(オパビニア[[属 (分類学)|属]] ''[[:en:Opabinia|Opabinia]]'')の構成種として認められるのは[[模式種]]([[タイプ種]])であるオパビニア・レガリス(''Opabinia regalis'')のみである<ref name=":21" /><ref name="Whittington1975" />。原記載(Walcott 1912)では模式種の他に ''Opabinia? media'' も記載された<ref name=":8" />が、これは Hutchinson 1930 に ''O. regalis'' の幼生と考えされ、すなわち ''O. regalis'' の[[ジュニアシノニム]](無効異名)とされた<ref name=":13" />。Simonetta 1970 と Whittington 1975 では、''O.? media'' の基準となった[[化石]][[標本 (分類学)|標本]]は独立種として判断しにくいほど産状が悪いと示され、''O.? media'' は無効名とされた<ref name=":21" /><ref name="Whittington1975" />。[[シベリア]]で見つかり、Miroshnikov & Krawzov 1960 に本属の種 ''Opabinia norilica'' として復元された悪い産状の化石標本もあった<ref name=":24">Miroshnikov, L. D. and Krawzov, A. G. (1960). Rare paleontological remains and traces of life in late Cambrian deposits of the northwestern Siberian platform. Palaeontology and biostratigraphy of the Soviet Arctic, 3, pp. 28–41.</ref>が、これは別の節足動物の見間違いだった可能性が高く、Whittington 1975 に本属の種として認められなかった<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

=== 鰭・鰓の構造と脚の有無 === |

|||

[[ファイル:20210809 Opabinia regalis flap gill interpretation.png|サムネイル|400px|オパビニアの鰭(水色)と鰓(暗青色)の復元史<br>A: Whittington 1975 <ref name="Whittington1975" /><br>B: Bergström 1986 <ref name=":7" /><br>C: Budd 1996 <ref name="Budd" /><br>D: Zhang & Briggs 2007 <ref name=":4" /><br>E: Budd & Daley 2011 <ref name="Budd&Daley2011" />]] |

|||

[[ファイル:20191108 Opabinia regalis with lobopods.png|サムネイル|400px|Budd & Daley 2011 <ref name="Budd&Daley2011" />の見解に基づいた、全ての胴節に鰓と爪のない脚をもつオパビニアの復元図]] |

|||

オパビニアの様々な特徴の中でも、[[オパビニア#鰭と鰓|鰭と鰓]]の構造は更新頻度が最も高い部分であり、再記載(Whittington 1975<ref name="Whittington1975" />、Bergström 1986<ref name=":7" />、Budd 1996<ref name="Budd" />、Zhang & Briggs 2007<ref name=":4" />、Budd & Daley 2011<ref name="Budd&Daley2011" />)ごとに解釈が変わる<ref name="Briggs2015" />。また、化石標本の各胴節と鰭の間には、やや長い三角型の痕跡が1対ずつ並んでおり、この部分の正体に関しては、主に「'''消化管の枝'''」と「'''柔らかい[[オパビニア#脚(葉足)|脚(葉足)]]'''」という2つの仮説が繰り広げられてきた<ref name="Briggs2015" />。なお、これらの部分の解釈の違いは、オパビニアの上述の分類学的位置にさほどの影響を与えていない<ref name="Briggs2015" /><ref name=":3" />(Whittington 1975 以外ではいずれも結論的にオパビニアの[[節足動物]]的性質を支持し<ref name=":7" /><ref name="Budd" /><ref name=":4" /><ref name="Budd&Daley2011" />、脚の有無は系統解析の結果を影響しなかった<ref name=":3" />)。 |

|||

Whittington 1975 では、第1胴節に鰓はなく、鰓は鰭から完全に独立した出っ張りの筋とされた<ref name="Whittington1975" />。三角型の痕跡は内部構造だと思われ、消化管の枝、もしくは鰓に繋がる[[循環系]]の一部だと解釈された<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

Bergström 1986 では、鰓は独立した出っ張りの筋ではなく、多数の細長い葉状の附属体でできている、鰭に沿って連結する櫛状の構造体と判明した<ref name=":7" />。しかし、鰭が[[背板]]の出っ張り(pleurae)と解釈され、鰓はその腹面に連結すると考えられた<ref name=":7" />。 |

|||

ところが2011年、バッドとAllison C Daleyが共著した原記述に、葉足の存在を断言しないものの、その可能性を支持し、ZhangとBriggsの一部の判断を否定する(少なくとも爪の存在は否定的という判断を肯定する)幾つかの証拠が挙げられた。[[元素マッピング]]で判明した消化管と三角形の痕跡に当たる同様の[[元素]]組成は、吻など他の部位にも見つかっており、消化管に限るものではない。加えて、消化管の枝に該当する部位は、実はその痕跡とは全く別の部位である、数対の丸い消化腺であることも明らかにした。[[葉足動物]]の1種[[アイシュアイア]]の化石にある、葉足部位の体腔痕跡とオパビニアにおける三角形の痕跡の類似点をも指摘し、更に一部のオパビニアの化石標本から、僅かであるものの、葉足の外皮組織らしき構造も発見されていた<ref name="Budd&Daley2011">{{Cite journal|last=Daley|first=Allison|title=The lobes and lobopods of Opabinia regalis from the middle Cambrian Burgess Shale,|url=https://www.academia.edu/483085/The_lobes_and_lobopods_of_Opabinia_regalis_from_the_middle_Cambrian_Burgess_Shale_|language=en}}</ref>。 |

|||

Budd 1996 では、鰓は鰭の背面に連結すると判明した同時に、鰓の連結部は鰭の前縁直後にあり、第1胴節は Whittington 1975 のように鰓はないとされた<ref name="Budd" />。三角型の痕跡は内臓としてオパビニアの胴部に納めるには長すぎであると指摘され、側面に保存された化石標本ではその付け根も(側面にある)鰭の連結部からかけ離れてた腹面にあり、鰭から独立したことが示唆される<ref name="Budd" />。これは葉足の[[体腔]]由来の痕跡とされ、すなわち各胴節の腹側には1対の短い葉足があり、加えて各葉足の先端に爪があることも推測された<ref name="Budd">{{Cite journal|last=Budd|first=Graham E.|date=1996|title=The morphology of ''Opabinia regalis'' and the reconstruction of the arthropod stem-group|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x|journal=Lethaia|volume=29|issue=1|pages=1–14|language=en|doi=10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x|issn=1502-3931}}</ref>。 |

|||

=== 近縁種 === |

|||

[[ファイル:Myoscolex ateles.jpg|サムネイル|346x346ピクセル|''[[:en:Myoscolex|Myoscolex ateles]]'' の化石]] |

|||

Zhang & Briggs 2007 では、鰭の後縁は大きな切り込みで、そこに鰓が占めていると解釈された<ref name=":4" />。三角形の痕跡の[[元素]]組成が[[元素マッピング]]([[:en:elemental mapping|elemental mapping]])で分析され、消化管と同じ成分をもつことが判明した<ref name=":4" />。これを基に、Budd 1996 に提唱された葉足と爪の存在が否定され、この部分は(付け根が両腹面にある)鰭まで差し込んだ消化管の枝だと解釈された<ref name=":4">{{Cite journal|last=Zhang|first=Xingliang|last2=Briggs|first2=Derek E. G.|date=2007|title=The nature and significance of the appendages of ''Opabinia'' from the Middle Cambrian Burgess Shale|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.2007.00013.x|journal=Lethaia|volume=40|issue=2|pages=161–173|language=en|doi=10.1111/j.1502-3931.2007.00013.x|issn=1502-3931}}</ref>。 |

|||

オパビニアは[[アノマロカリス類]]、[[ケリグマケラ]]、[[パンブデルリオン]]などと共に'''[[Dinocaridida]]'''という基盤的な節足動物の1[[綱 (分類学)|綱]]として分類されたが、形態はいずれともやや異なるため、これらとは別にオパビニア科(Opabiniidae)およびオパビニア類(Opabinid)として扱われる。ウォルコットはオパビニア属に2種あると考えて''Opabinia regalis'' と共に''Opabinia media'' と命名した。そして[[シベリア]]から[[ロシア]]の古生物学者に発見され、1960年において''Opabinia norilica と記載される化石もあっ''た。しかし、1975年に公表したウィッティントンの再記述に認められるのは''Opabinia regalis'' だけである<ref name="Whittington1975" />。 |

|||

既存と新たな化石標本に基づいた Budd & Daley 2011 の再検証では、葉足の存在を断言しないものの、その可能性を支持し、Budd 1996 の解釈をほぼ認めつつ、Zhang & Briggs 2007 の多くの判断を否定する(爪の存在は否定的であることのみ認められる)幾つかの証拠が追記された<ref name="Budd&Daley2011" />。良好に保存されたオパビニアの鰭から完全の後縁が見られ、Zhang & Briggs 2007 に提唱される切り込みは存在しないことが証明された<ref name="Budd&Daley2011" />。鰭の鰓との連結部は Budd 1996 の解釈より少し後ろに位置し、第1胴節の鰭にも鰓があることも判明した<ref name="Budd&Daley2011" />。消化管と三角形の痕跡にある同様の[[元素]]組成は、吻など他の部位にも見つかり、消化管に限られるものではない<ref name="Budd&Daley2011" />。消化管の枝に該当する部位は、実はその痕跡とは全く別の部位である、数対の丸い消化腺であることも明らかにされた<ref name="Budd&Daley2011" />。[[葉足動物]]である[[アイシュアイア]]の化石標本に見られる葉足の体腔痕跡とオパビニアの三角形の痕跡の類似性も示され、更に一部のオパビニアの化石標本からは、僅かであるものの、葉足の外皮組織に似た、環形の筋に分かれる構造も発見された<ref name="Budd&Daley2011">{{Cite journal|last=Budd|first=Graham E.|last2=Daley|first2=Allison C.|date=2011|title=The lobes and lobopods of ''Opabinia regalis'' from the middle Cambrian Burgess Shale|url=https://www.academia.edu/483085|journal=Lethaia|volume=45|issue=1|pages=83–95|language=en|doi=10.1111/j.1502-3931.2011.00264.x|issn=1502-3931}}</ref>。 |

|||

2018年現在、オパビニア科のメンバーとして認められているのは、未だに''Opabinia regalis'' [[単型 (分類学)|1属1種]]のみである。しかし、[[オーストラリア]]の化石産地[[:en:Emu Bay Shale|Emu Bay Shale]] から発見され、''[[:en:Myoscolex|Myoscolex ateles]]'' というかつて[[環形動物]]と考えられた同時代の古生物は、のちに頭部に少なくとも3つの眼と1本の吻らしき構造をもつことがわかり、オパビニアの近縁種である可能性が示唆されている<ref>{{Cite journal|last=E. G. Briggs|first=Derek|last2=Nedin|first2=Christopher|date=1997-01-01|title=The taphonomy and affinities of the problematic fossil Myoscolex from the Lower Cambrian Emu Bay Shale of South Australia|url=https://www.researchgate.net/publication/291057535_The_taphonomy_and_affinities_of_the_problematic_fossil_Myoscolex_from_the_Lower_Cambrian_Emu_Bay_Shale_of_South_Australia|journal=Journal of Paleontology|volume=71|pages=22–32|doi=10.1017/S0022336000038919}}</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 141行目: | 180行目: | ||

{{Commonscat|Opabinia}} |

{{Commonscat|Opabinia}} |

||

* [[カンブリア紀]] - [[カンブリア爆発]] |

* [[カンブリア紀]] - [[カンブリア爆発]] |

||

* [[バージェス |

* [[バージェス頁岩]] - [[バージェス動物群]] |

||

* [[節足動物]] |

|||

** [[Dinocaridida]] |

|||

*** [[ラディオドンタ類]] |

|||

**** [[アノマロカリス]] |

|||

*** [[葉足動物#Gilled lobopodians|Gilled lobopodians]] |

|||

**** [[ケリグマケラ]] |

|||

**** [[パンブデルリオン]] |

|||

* [[葉足動物]] |

* [[葉足動物]] |

||

*[[プロブレマティカ]] |

|||

* [[節足動物]] |

|||

*[[Dinocaridida]] |

|||

**[[アノマロカリス類]] |

|||

**[[葉足動物#Gilled lobopodians|Gilled lobopodians]] |

|||

***[[ケリグマケラ]] |

|||

***[[パンブデルリオン]] |

|||

* [[プロブレマティカ]] |

|||

* [[絶滅した動物一覧#カンブリア紀(5億7000万~5億1001万年前)]] |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

* [https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rstb.2014.0313#d3e681 Extraordinary fossils reveal the nature of Cambrian life: a commentary on Whittington (1975) ‘The enigmatic animal ''Opabinia regalis'', Middle Cambrian, Burgess Shale, British Columbia’] - 2015年までのオパビニアの研究史総説 |

|||

=== 日本語による === |

|||

* [https://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93&m=9& Opabinia - Fossil Gallery - The Burgess Shale] - 2011年までの見解に基づいたオパビニアの簡易ガイド(ただし復元像はそれ以前の見解に基づいた旧復元のみ、3Dモデルの胴部は Zhang & Briggs 2007 版、吻と全身イラストは Whittington 1975 版) |

|||

* {{Wayback|url=http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5218/opabinia.html#opabinia |title=オパビニア - 古世界の住人 |date=20041211184458}} |

|||

=== 英語による === |

|||

* [http://burgess-shale.rom.on.ca/en/fossil-gallery/view-species.php?id=93 Opabinia - Fossil Gallery - The Burgess Shale] |

|||

* [http://www.trilobites.info/species2.html#species2 Opabinia - The Cambrian] :ページの下段がオパビニア関連 |

|||

* [http://paleobiology.si.edu/burgess/opabinia.html Smithsonian page on Opabinia, with photo of Burgess Shale fossil] |

|||

* [http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article//cambrian_06 Darstellung als Animation] :動画参照(オパビニアの生態を再現したアニメーション) |

|||

* [http://home.honolulu.hawaii.edu/~pine/book1qts/opabinia.html#opabinia ''Opabinia'' - An Example of an Early Life Experiment?] :画像参照(上=化石標本、中=獲物を捕らえるオパビニア[中央。生態再現想像図]) |

|||

{{DEFAULTSORT:おはひにあ}} |

{{DEFAULTSORT:おはひにあ}} |

||

[[Category:カンブリア紀の節足動物]] |

[[Category:カンブリア紀の節足動物]] |

||

[[Category:カナダ産の化石]] |

|||

2021年8月28日 (土) 06:59時点における版

| オパビニア | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

オパビニアの復元図

| |||||||||||||||||||||

| 保全状況評価 | |||||||||||||||||||||

| 絶滅(化石) | |||||||||||||||||||||

| 地質時代 | |||||||||||||||||||||

| 古生代カンブリア紀ウリューアン期 (約5億1,000万 - 5億500万年前)[1] | |||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Opabinia Walcott, 1912 [4] | |||||||||||||||||||||

| タイプ種 | |||||||||||||||||||||

| オパビニア・レガリス Opabinia regalis Walcott, 1912 [4] |

オパビニア(Opabinia[4])は、約5億年前のカンブリア紀の海に生息した古生物の一属。体は両筋にたくさんの鰭と、先頭に突出した5つの眼とハサミに似た吻をもつ[5][6][7][8][9]。カナダのバージェス頁岩で見つかったオパビニア・レガリス(Opabinia regalis)という1種のみ知られている[5][6][10]。

かつてはその独特な姿により、バージェス動物群の中で現存する動物の分類群には収まりきらない「プロブレマティカ」(未詳化石)と疑問視され、「奇妙奇天烈動物」(weird wonders)の代表例として語られてきた有名な一生物である[11][9]。後に研究が進み、アノマロカリスなどのラディオドンタ類、ケリグマケラ、パンブデルリオンと共に、基盤的な節足動物として広く認められるようになった[3][7][12][8][9][2][13][14][15][16]。

名称

学名「Opabinia」は、発見地(カナダブリティッシュコロンビア州、バージェス頁岩、ウォルコットとレイモンド採石場)近くのオハラ湖(Lake O'Hara)の南東部にある、ヨーホー国立公園(Yoho National Park)のハンガビー山(Mount Hungabee)とビッドル山(Mount Biddle)の間に位置するオパビン峠(Opabin Pass)に由来する(「Opabin」は現地の言葉で「岩」を意味する[17])[4]。模式種(タイプ種)の種小名「regalis」はラテン語で「王の」を意味する[10]。

化石と発見

オパビニアの化石標本は希少で[10]、カナダブリティッシュコロンビア州のバージェス山にある堆積累層、バージェス頁岩(Burgess Shale、カンブリア紀ウリューアン期、約5億1,000万 - 5億500万年前[1])のウォルコットとレイモンド採石場(Walcott and Raymond Quarries)のみから唯一の種オパビニア・レガリス(Opabinia regalis)が発見される[10]。本属はアメリカ古生物学者チャールズ・ウォルコット(Charles Doolittle Walcott)によって最初に発見され、1912年に記載された[4]。しかし、その独特な姿が解明され、多くの注目を集めるようになったのは、イギリスの古生物学者ハリー・ウィッティントン(Harry B. Whittington)に再記載が行われた1970年代以降である(後述)[5][9]。選定基準標本(レクトタイプ)USNM 57683 はアメリカの国立自然史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History)に所蔵される[10]。

シベリアで見つかり、Miroshnikov & Krawzov 1960 に本属の種(Opabinia norilica)として記載された化石標本もあった[18]が、これは後の研究に本属由来のものとして認められない[5]。

形態

-

オパビニア・レガリス(Opabinia regalis)の全身復元図

-

同種のサイズ測定図

体長は吻を除いて4 - 7cm程度[10]。1本の吻に融合したハサミ型の前部付属肢[6][19]・眼柄に突出した5つの眼・十数対の鰭(ひれ)と鰓(えら)を有する長い胴部を掛け合わせた独特な姿をもつ[5][7]。眼・鰓・体節・消化管などの部分は節足動物的だが、表皮(クチクラ)は柔軟で、硬質の外骨格ではない[7][12][2]。また、基本体制は近縁とされるラディオドンタ類(アノマロカリスなど)、ケリグマケラとパンブデルリオンによく似ているが、前部付属肢・口・鰭などの構造はやや異なる[6][7][20][19][12][21][2]。

頭部

頭部は胴部に対して明らかに小さく、特徴的な眼と吻はそれぞれ前上方と前下方にある(後述)[5][6][7]。腹面はやや後方に膨らんで、後ろに向けて開いた口をもつ[5][6][7]。口の周辺は放射状の構造体に囲まれ、ラディオドンタ類の口器(oral cone)を思わせるが、そのような硬質の歯の有無ははっきりしない[19]。

眼

頭部の前上方にある大小5つの眼は全てが丈夫な眼柄に突出し、複眼であったと考えられる[5]。両後方の1対の眼は、三角形に配置される3つ(前方の1対と中央1つ)の眼より大きい[5][7][22]。このような眼は本属以外ではキリンシアのみに見られ、外側の大きな1対と中央の小さな3つの眼は、それぞれ他の節足動物の側眼と中眼に相同だと考えられる[22]。

吻(前部付属肢)

頭部の前下方にある1本の吻(proboscis)は体長の3分の1ほど長く、表皮は無数の環形の筋(annulation)に細分される[5][6]。可動域は広く、正面に伸びた姿勢と体の腹面に折り畳んだ姿勢で化石に保存されることが多い[5]。吻の先端にある左右1対の短い前部付属肢(frontal appendages)は、それぞれの先端に少なくとも5本の細い爪があり、横開きのハサミに似た捕獲器をなしている[6][7][19]。