地塁

表示

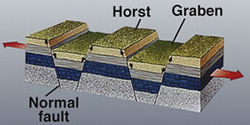

地塁(ちるい、独: Horst)とは、ほぼ平行に走る複数の断層によって区切られ、両側に対して相対的に隆起し、山地・台地など凸状の地形を呈する地塊もしくはその地形のこと。断層地塊の両側面は断層崖で構成されている。地溝 (Graben) の対語で、ドイツ語のホルスト(Horst)に由来し、英語やフランス語でもホルスト(horst)と表記される。基本的に正断層によるものであり、地溝と連続しているケースも少なくない。山地を形成する地塁を地塁山地、脈状に連続するものを地塁山脈と呼称する。

成因

地殻表面部の隆起と断裂によって形成されたと考えられる。ほぼ平行する2断層の両側の地域が陥没し、間に挟まれた部分が一段と高くなっている。堤防状を呈するため、土木工学の用語としては地堤(ちてい)と呼称することもある。

地塁の例

世界的には、ドイツのシュヴァルツヴァルトやアメリカ合衆国のベイスン・アンド・レンジの例が知られている。東アジアでは、モンゴルと西シベリアにまたがるアルタイ山脈やカザフスタン、キルギス、中国の国境地帯につらなるテンシャン山脈は地塁山脈の例である。

日本では、木曽山脈、比良山地、生駒山地、鈴鹿山脈、笠置山地、嶺岡山地、阿武隈山地、亘理地塁山地、対馬などの例がある。

参考文献

- 旺文社編『地理・地名事典』旺文社、1992年。ISBN 4-01-077976-4。

関連項目

外部リンク

この節の加筆が望まれています。 |