「齧歯目」の版間の差分

編集の要約なし |

Rodent 2番目のCladpgram翻訳 |

||

| 39行目: | 39行目: | ||

一方で2019年には、Anomaluromorphi・Castorimorphi・Myomorphiの3下目を含める亜目としてSupramyomorphaが提唱された<ref>Guillermo D'Elía, Pierre-Henri Fabre, Enrique P Lessa, [https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy179 Rodent systematics in an age of discovery: recent advances and prospects], ''Journal of Mammalogy'', Volume 100, Issue 3, American Society of Mammalogists, 2019, Pages 852–871.</ref>。 |

一方で2019年には、Anomaluromorphi・Castorimorphi・Myomorphiの3下目を含める亜目としてSupramyomorphaが提唱された<ref>Guillermo D'Elía, Pierre-Henri Fabre, Enrique P Lessa, [https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy179 Rodent systematics in an age of discovery: recent advances and prospects], ''Journal of Mammalogy'', Volume 100, Issue 3, American Society of Mammalogists, 2019, Pages 852–871.</ref>。 |

||

===下位系統=== |

|||

系統はFabre et al. 2012<ref name="Fabre">{{Cite journal|last=Fabre|year=2012|title= A glimpse on the pattern of rodent diversification: a phylogenetic approach|journal=BMC Evolutionary Biology|volume=12|pages=88|display-authors=etal|doi=10.1186/1471-2148-12-88|pmid=22697210|pmc=3532383}}</ref>、和名は注記がない限り川田ほか(2018)<ref name="kawada_et_al" />。 |

|||

{{clade|style=font-size:80%;line-height:80% |

|||

|label1='''齧歯目''' |sublabel1={{Snamei||Rodentia}} |

|||

|1={{clade |

|||

|label1=[[リス形亜目]]|sublabel1={{Sname||Sciuromorpha}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[ヤマネ科]] {{Sname||Gliridae}} |

|||

|label2={{Sname||Sciurida}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[ヤマビーバー科]] {{Snamei||Aplodontidae}} |

|||

|2=[[リス科]] {{Snamei||Sciuridae}} |

|||

}}}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1=[[ヤマアラシ形亜目]]|sublabel1={{Sname||Ctenohystrica}} |

|||

|1={{clade |

|||

|label1=[[グンディ形下目]]|sublabel1={{Sname||Ctenodactylomorpha}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[グンディ科]] {{Sname||Ctenodactylidae}} |

|||

|2=[[ディアトミス科]]<ref>[[冨田幸光]]『新版 絶滅哺乳類図鑑』伊藤丙雄・岡本泰子イラスト、丸善出版、2011年、127頁</ref> {{Sname||Diatomyidae}} |

|||

}} |

|||

|label2=[[ヤマアラシ顎下目]]|sublabel2={{Sname||Hystricognathi}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[ヤマアラシ科]] {{Sname||Hystricidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1={{Sname||Bathyergomorpha}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[デバネズミ科]] {{Sname||Bathyergidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[アフリカイワネズミ科]] {{Sname||Petromuridae}} |

|||

|2=[[ヨシネズミ科]] {{Sname||Thryonomyidae}} |

|||

}}}} |

|||

|label2={{Sname||Caviida}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1={{Sname||Cavioidea}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[アメリカヤマアラシ科]] {{Sname||Erethizontidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[パカ科]] {{Sname||Cuniculidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[テンジクネズミ科]] {{Sname||Caviidae}} |

|||

|2=[[アグーチ科]] {{Snamei||Dasyproctidae}} |

|||

}}}}}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1={{Sname||Chinchilloidea}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[パラカナ科]] {{Sname||Dinomyidae}} |

|||

|2=[[チンチラ科]] {{Sname||Chinchillidae}} |

|||

}} |

|||

|label2={{Sname||Octodontoidea}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[チンチラネズミ科]] {{Sname||Abrocomidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[アメリカトゲネズミ科]] {{Sname||Echimyidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[ツコツコ科]] {{Sname||Ctenomyidae}} |

|||

|2=[[デグー科]] {{Sname||Octodontidae}} |

|||

}}}}}}}}}}}}}}}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1=[[ビーバー形亜目]]|sublabel1={{Sname||Castorimorpha}} |

|||

|1={{clade |

|||

|label1={{Sname||Castoroidea}} |

|||

|1=[[ビーバー科]] {{Sname||Castoridae}} |

|||

|label2={{Sname||Geomyoidea}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[ポケットマウス科]] {{Sname||Heteromyidae}} |

|||

|2=[[ホリネズミ科]] {{Sname||Geomyidae}} |

|||

}}}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1=[[ウロコオリス形亜目]]|sublabel1={{Sname||Anomaluromorpha}} |

|||

|1={{clade |

|||

|1=[[ウロコオリス科]] {{Sname||Anomaluridae}} |

|||

|2=[[トビウサギ科]] {{Sname||Pedetidae}} |

|||

}} |

|||

|label2=[[ネズミ形亜目]]|sublabel2={{Sname||Myomorpha}} |

|||

|2={{clade |

|||

|label1={{Sname||Dipodoidea}} |

|||

|1=[[トビネズミ科]] {{Sname||Dipodidae}} |

|||

|label2={{Sname||Muroidea}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[トゲヤマネ科]] {{Sname||Platacanthomyidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[メクラネズミ科]] {{Sname||Spalacidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[カンガルーハムスター科]] {{Sname||Calomyscidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[アシナガマウス科]] {{Sname||Nesomyidae}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[キヌゲネズミ科]] {{Sname||Cricetidae}} |

|||

|2=[[ネズミ科]] {{Sname||Muridae}} |

|||

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} |

|||

==齧歯目と伝染病== |

==齧歯目と伝染病== |

||

2022年9月16日 (金) 22:55時点における版

| 齧歯目 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Rodentia Bowdich, 1821[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 齧歯目[2] |

齧歯目(げっしもく、Rodentia)は、哺乳綱に分類される目。別名ネズミ目[3]。現在のところ地球上で最も繁栄している哺乳類で、南極大陸を除く全ての大陸、およびほぼ全ての島に生息する。

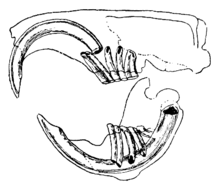

特徴

齧歯類の動物は、物をかじるのに適した歯と顎を持ち、上顎・下顎の両方に伸び続ける2つの門歯と、犬歯を持たないことが特徴である[4][5]。この門歯は物をかじることで次第に削れてゆき、長さを保っている。漢語名齧歯目、および学名「Rodentia」はラテン語で「かじる(齧る)」という意味のrodereから来ている。歯は木を削ったり堅果類の皮をかじったり身を守ったりするために使われる。齧歯目の動物の多くは、種子などの植物質を食料とするが、魚や昆虫を主食とする種もわずかに存在している。なお他の哺乳類とは異なり、齧歯目では嘔吐反射が見られない[6]。

南極大陸とニュージーランドを除く世界各地に自然分布している(ニュージーランドには外来動物として生息するようになっている)。オーストラリアを除く各地域では、種類数・個体数ともに多く、外形・習性変化も多様性に富んでいる。約2400種が知られており、全4千数百種程とされる哺乳類の種数の半分を占める最大のグループである。「ねずみ算」という言葉があるほど、非常に繁殖力が強い種が多い[4]。

概して小さいものが多く、なかでもアフリカンドワーフマウスは体長6cm、体重7g程度しかない。一方、大きいものでは、現生種最大のカピバラが45kg程度である。

化石種としては、1999年に南米ベネズエラで全身化石が発見された第三紀後期のフォベロミス・パッテルソニ Phoberomys pattersoni が最大で、体高 1.3 m(尾まで含めた体長は3 m)、体重 700 kg程度あったと考えられている[7]。

分類

兎形目の姉妹群と考えられており、現生ではこの2目でグリレス類Gliresを構成する[8]。以前は兎形目を本目に含めることもあった[1]。

伝統的にはリス形亜目・ネズミ形亜目・ヤマアラシ形亜目の3亜目とする分類や、下顎の形態からリス顎亜目Sciurognathi・ヤマアラシ顎亜目Hystricognathi[9]の2亜目とする分類もあったが、2005年に発表された分類体系では以下の5亜目とされた[1]。和名は、川田らに従う[2]。

- ウロコオリス形亜目 Anomaluromorpha

- ビーバー形亜目 Castorimorpha

- ヤマアラシ形亜目 Hystricomorpha

- ネズミ形亜目 Myomorpha

- リス形亜目 Sciuromorpha

一方で2019年には、Anomaluromorphi・Castorimorphi・Myomorphiの3下目を含める亜目としてSupramyomorphaが提唱された[10]。

下位系統

系統はFabre et al. 2012[11]、和名は注記がない限り川田ほか(2018)[2]。

齧歯目と伝染病

齧歯目は、伝染病の生物学的な媒介者となることがある。ペストの例は、公衆衛生が発達した2000年代においても世界的に年間数千人規模の患者が発生し、時にはアウトブレイクも発生するなど病気の撲滅が達成されていないが、これは野生のネズミ目が広大な地域に分布し、対策が難しいためである[13]。

脚注

- ^ a b c Michael D. Carleton and Guy G. Musser, “Order Rodentia,” In Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (eds.), Mammal Species of the World (3rd ed.), Volume 2, Johns Hopkins University Press, 2005, Pages 745-752.

- ^ a b c 川田伸一郎他 「世界哺乳類標準和名目録」『哺乳類科学』第58巻 別冊、日本哺乳類学会、2018年、1-53頁。

- ^ 田隅本生 「哺乳類の日本語分類群名,特に目名の取扱いについて 文部省の“目安”にどう対応するか」『哺乳類科学』第40巻 1号、日本哺乳類学会、2000年、83-99頁。

- ^ a b “齧歯類とは”. コトバンク. 2020年12月27日閲覧。

- ^ “齧歯目とは”. コトバンク. 2020年12月27日閲覧。

- ^ Bininda-Emonds OR, Cardillo M, Jones KE, MacPhee RD, Beck RM, et al. (2007) The delayed rise of present-day mammals. Nature 446: 507–512. doi: 10.1038/nature05634

- ^ Sanchez-Villagra et al. (2003)

- ^ 西岡佑一郎・楠橋直・高井正成「哺乳類の化石記録と白亜紀/古第三紀境界前後における初期進化」『哺乳類科学』第60巻 2号、日本哺乳類学会、2020年、251-267頁。

- ^ 遠藤秀紀・佐々木基樹「哺乳類分類における高次群の和名について」『日本野生動物医学会誌』第6巻 2号、日本野生動物医学会、2001年、45-53頁。

- ^ Guillermo D'Elía, Pierre-Henri Fabre, Enrique P Lessa, Rodent systematics in an age of discovery: recent advances and prospects, Journal of Mammalogy, Volume 100, Issue 3, American Society of Mammalogists, 2019, Pages 852–871.

- ^ Fabre (2012). “A glimpse on the pattern of rodent diversification: a phylogenetic approach”. BMC Evolutionary Biology 12: 88. doi:10.1186/1471-2148-12-88. PMC 3532383. PMID 22697210.

- ^ 冨田幸光『新版 絶滅哺乳類図鑑』伊藤丙雄・岡本泰子イラスト、丸善出版、2011年、127頁

- ^ ペスト:地域別罹患率・死亡率の検討-2004年~2009年 CDC Travelers' Health, Outbreak Notice(2010年2月18日)2017年3月4日

参考文献

- Marcelo R. Sánchez-Villagra, Orangel Aguilera, Inés Horovitz (9 2003). “The Anatomy of the World's Largest Extinct Rodent”. Science 301 (5640): 1708-1710. doi:10.1126/science.1089332.

- Shani Blanga-Kanfi, Hector Miranda, Osnat Penn, Tal Pupko, Ronald W DeBry, and Dorothée Huchon (2009), “Rodent phylogeny revised: analysis of six nuclear genes from all major rodent clades”, BMC Evolutionary Biology 9: 71 2014年5月3日閲覧。