「乳酸菌」の版間の差分

Yoshi Canopus (会話 | 投稿記録) 編集の要約なし |

系統樹を英語版から引用。生育場所による分類ほか |

||

| 3行目: | 3行目: | ||

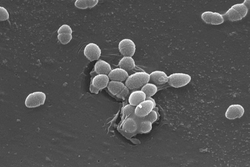

[[image:Streptococcus mutans Gram.jpg|thumb|250px|''Streptococcus'' mutans]] |

[[image:Streptococcus mutans Gram.jpg|thumb|250px|''Streptococcus'' mutans]] |

||

'''乳酸菌'''(にゅうさんきん)は、[[代謝]]により[[乳酸]]を生 |

'''乳酸菌'''(にゅうさんきん)は、[[代謝]]により[[乳酸]]を産生する[[真正細菌|細菌類]]の総称。生育の為には[[糖類]]、[[アミノ酸]]、[[ビタミンB]]群、ミネラル(Mn , Mg , Fe等の金属)が必要な細菌類<ref name=jslab1990.1.2_41>岡田早苗、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab1990/1/2/1_41/_article/-char/ja/ 乳酸菌の同定の考え方とその手法] 乳酸菌研究集談会誌 Vol.1 (1990-1991) No.2 p.41-47, {{DOI|10.14873/jslab1990.1.2_41}}</ref>。[[ヨーグルト]]、[[乳酸菌飲料]]、[[漬物|漬け物]]など食品の[[発酵]]に寄与する。一部の乳酸菌は[[腸]]などの[[消化管]]([[腸内細菌]])や[[膣]]の内に常在して、他の病原微生物と拮抗することによって腸内環境の[[恒常性]]維持に役立っていると考えられている。 |

||

== 細菌学的な位置づけ == |

== 細菌学的な位置づけ == |

||

乳酸菌という名称は、細菌の生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、その性状に対して名付けられたものである。発酵によって糖類から多量の[[乳酸]]を産生し、かつ、悪臭の原因になるような腐敗物質を作らないものが、一般に乳酸菌と呼ばれる。乳酸菌は、その発酵の様式から、[[乳酸]]のみを最終産物として作り出す'''ホモ乳酸菌'''と、[[アルコール]] |

乳酸菌という名称は、細菌の生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、その性状に対して名付けられたものである。発酵によって糖類から多量の[[乳酸]]を産生し、かつ、悪臭の原因になるような腐敗物質を作らないものが、一般に乳酸菌と呼ばれる。乳酸菌は、また、[[クエン酸回路|TCA回路]]を有さずその発酵の様式から、[[乳酸]]のみを最終産物として作り出す'''ホモ乳酸菌'''と、[[ビタミンC]]<ref>越智猛夫;「乳酒の研究」p206-211, 八坂書房, 東京 (1997/2), ISBN 978-4896946932</ref>、[[アルコール]]、[[酢酸]]など乳酸以外のものを同時に産生する'''ヘテロ乳酸菌'''に分類される<ref name=/jslab1997.8.71>森地敏樹、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab1997/8/2/8_71/_article/-char/ja/ 乳酸菌の特性と利用について] 日本乳酸菌学会誌 Vol.8 (1997-1998) No.2 p.71-75, {{DOI|10.4109/jslab1997.8.71}}</ref>。また、その細菌の形状から、球状の'''乳酸球菌'''(にゅうさんきゅうきん)と桿状の'''乳酸桿菌'''(-かんきん)に分類されることもある。ただし、これらはいずれも便宜的な分類名である。 |

||

一般に、乳酸菌と呼ばれて利用されることが多い代表的な細菌には、以下の6属が挙げられる。いずれも発酵によって多量の乳酸を産生するだけでなく、比較的低い[[水素イオン指数|pH]]条件下でよく増殖する。これらの菌にとって乳酸は発酵の最終産物であると同時に、それを作り出して環境を酸性に変えることで他の微生物の繁殖を抑え、自分自身の増殖に有利に導く役割を持つと考えられている。 |

一般に、乳酸菌と呼ばれて利用されることが多い代表的な細菌には、以下の6属が挙げられる。いずれも発酵によって多量の乳酸を産生するだけでなく、比較的低い[[水素イオン指数|pH]]条件下でよく増殖する。これらの菌にとって乳酸は発酵の最終産物であると同時に、それを作り出して環境を酸性に変えることで他の微生物の繁殖を抑え、自分自身の増殖に有利に導く役割を持つと考えられている。 |

||

但し、以下の要件を満たす菌類が乳酸菌とされている<ref name=jslab1990.1.2_41 />。 |

|||

# グラム陽性 |

|||

# [[桿菌]]・[[球菌]] |

|||

# 内生胞子=なし |

|||

# 運動性=なし |

|||

# 消費[[ブドウ糖]]に対して50%以上の乳酸を生成 |

|||

# [[ナイアシン]]を必須要求 |

|||

=== 生育場所による分類 === |

|||

細菌学・分類学上の区別では無く、生育に利用する基質と生育場所による違いでは次の様に分けられる<ref name=jslab1990.1.2_41 /><ref name=nskkk.48.677>熊谷武久、瀬野公子、川村博幸 ほか、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk1995/48/9/48_9_677/_article/-char/ja/ 植物性乳酸菌の食品発酵性と食餌モデル培地における生育] 日本食品科学工学会誌 Vol.48 (2001) No.9 P.677-683, {{DOI|10.3136/nskkk.48.677}}</ref>。 |

|||

; 腸管系乳酸菌<ref name=nskkk.48.677 /> |

|||

* 動物の腸管に生息する。消化液耐性を有する種が多い<ref name=nskkk.48.677 />。 |

|||

; 動物性乳酸菌 |

|||

* 動物質に由来する乳酸菌で、主に乳発酵食品(チーズ、ヨーグルト)。欧米での研究の歴史が長い<ref name=jslab1990.1.2_41 />。 |

|||

; 植物性乳酸菌 |

|||

* 岡田(1988)<ref>岡田早苗、"場を浄める乳酸菌" 微生物, 4, 151-166(1988), {{naid|80003721314}}</ref>により提唱され、植物質に由来する乳酸菌<ref name=nskkk.48.677 />で、主に[[味噌]]、[[醤油]]、漬け物、[[パン]]<ref>岡田早苗、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab1997/9/1/9_5/_article/-char/ja/ パン生地発酵と乳酸菌[前編]] 日本乳酸菌学会誌 Vol.9 (1998-1999) No.1 p.5-8, {{DOI|10.4109/jslab1997.9.5}}</ref><ref>岡田早苗、[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jslab1997/9/2/9_82/_article/-char/ja/ パン生地発酵と乳酸菌[後編]] 日本乳酸菌学会誌 Vol.9 (1998-1999) No.2 p.82-86, {{DOI|10.4109/jslab1997.9.82}}</ref>。なお、漬け物等と同時に摂取する程度の付着量では摂食した菌種の機能性は期待できないとの指摘がある<ref name=nskkk.48.677 />。 |

|||

== 主な属 == |

|||

=== 系統樹 === |

|||

{{Clade |

|||

|label1=Lactobacillales |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[:en:Aerosphaera taetra]]'' ♠ <small>Hutson & Collins 2000</small> |

|||

|2=''[[:en:Carnococcus allantoicus]]'' ♠ <small>Tanner et al. 1995</small> |

|||

|3=[[:en:Aerococcaceae]] |

|||

|4={{clade |

|||

|1=''[[:en:Granulicatella]]'' <small>Collins and Lawson 2000</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[:en:Atopobacter phocae]]'' <small>Lawson et al. 2000</small> |

|||

|2=''[[:en:Bavariicoccus seileri]]'' <small>Schmidt et al. 2009</small> |

|||

}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Trichococcus]]'' <small>Scheff et al. 1984 emend. Liu et al. 2002</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus algidus]]'' <small>Kato et al. 2000</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 2 |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' <small>Beijerinck 1901 emend. Cai et al. 2012</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[:en:Leuconostocaceae]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 3 |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 4 |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 5 |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 6 |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Pediococcus]]'' <small>Claussen 1903</small> |

|||

|2=''[[:en:Lactobacillus]]'' species group 7 |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Carnobacterium]]'' <small>Collins et al. 1987</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Isobaculum melis]]'' <small>Collins et al. 2002</small> |

|||

|2={{clade |

|||

|1=[[:en:Carnobacteriaceae]] 2 [incl. various ''[[:en:Carnobacterium]]'' sp.] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[:en:Desemzia incerta]]'' <small>(Steinhaus 1941) Stackebrandt et al. 1999</small> |

|||

|label2=[[:en:Enterococcaceae]] & [[:en:Streptococcaceae]] |

|||

|2=[[#Lactobacillales part 2 (continued)|(continued)]]<!--At this point the cladogram exceeds the maximum depth which the clade template can handle as of April 2010, so the cladogram needs to be split to display correctly.--> |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

}} |

|||

=== ラクトバシラス属 === |

=== ラクトバシラス属 === |

||

| 77行目: | 162行目: | ||

== 乳酸菌に関する研究 == |

== 乳酸菌に関する研究 == |

||

1857年に発見され、1919年に分類体系の基礎が作られた<ref name=/jslab1997.8.71 />。一般的に食品加工に乳酸菌を使用する際は、目的とする乳酸菌以外の混入を防ぐため、純粋培養された種菌(スターター)が使用される<ref name=/jslab1997.8.71 />。 |

|||

=== 乳酸菌の牧畜への応用 === |

=== 乳酸菌の牧畜への応用 === |

||

[[サイレージ]]とは家畜用飼料の一種で、牧草などの飼料作物をサイロなどで[[発酵]]させたものである。[[サイロ]]などに詰められた[[牧草]]は、[[嫌気性生物|嫌気性菌]]による発酵により[[乳酸]]や[[酢酸]]などの[[有機酸]]の成分比率を増やし、[[水素イオン指数|pH]]が低くなることにより、牧草の腐敗の原因となる[[カビ]]や[[好気性生物|好気性菌]]類の活動を抑え長期保存が可能になる。こうした発酵過程を成功させるために、水分量の調整や乳酸菌などの添加物を投入するなど、農家毎にさまざまなノウハウが培われている。上手に発酵した[[サイレージ]]は豊富な[[有機酸]]が含まれることとなり、[[ウシ]]などの家畜の良好な肥育に大きく貢献する。発酵により発生した有機酸において乳酸の占める割合が高いものが良質なサイレージとされる。また、pH4.5以下が望ましいとされる。一般に水分含量は75%前後に調整されるが、40%程度に調整したものを特にヘイレージ(haylage、低水分サイレージ)と呼ぶ。ヘイレージは気密性が悪いと好気的発酵が行われ、品質の低下を招く<ref>堀口健一、松田朗海、高橋敏能ほか「サイレージ抽出培養液および原材料由来乳酸菌培養液を添加したイネ「チネリア・ママ」サイレージの発酵品質」『山形大學紀要』農學 15(3), 2008-02-15, 111-117 {{NAID|110007121493}}</ref>。 |

[[サイレージ]]とは家畜用飼料の一種で、牧草などの飼料作物をサイロなどで[[発酵]]させたものである。[[サイロ]]などに詰められた[[牧草]]は、[[嫌気性生物|嫌気性菌]]による発酵により[[乳酸]]や[[酢酸]]などの[[有機酸]]の成分比率を増やし、[[水素イオン指数|pH]]が低くなることにより、牧草の腐敗の原因となる[[カビ]]や[[好気性生物|好気性菌]]類の活動を抑え長期保存が可能になる。こうした発酵過程を成功させるために、水分量の調整や乳酸菌などの添加物を投入するなど、農家毎にさまざまなノウハウが培われている。上手に発酵した[[サイレージ]]は豊富な[[有機酸]]が含まれることとなり、[[ウシ]]などの家畜の良好な肥育に大きく貢献する。発酵により発生した有機酸において乳酸の占める割合が高いものが良質なサイレージとされる。また、pH4.5以下が望ましいとされる。一般に水分含量は75%前後に調整されるが、40%程度に調整したものを特にヘイレージ(haylage、低水分サイレージ)と呼ぶ。ヘイレージは気密性が悪いと好気的発酵が行われ、品質の低下を招く<ref>堀口健一、松田朗海、高橋敏能ほか「サイレージ抽出培養液および原材料由来乳酸菌培養液を添加したイネ「チネリア・ママ」サイレージの発酵品質」『山形大學紀要』農學 15(3), 2008-02-15, 111-117 {{NAID|110007121493}}</ref>。 |

||

===乳酸菌の農業への応用=== |

=== 乳酸菌の農業への応用 === |

||

乳酸菌の[[農業]]への応用も世界的に、[[自然農法]]の一環として進んでいる。[[米]]のとぎ汁を2、3日寝かしてそこに出る乳酸菌の多い中済みを取り、[[牛乳]]を少量加えてさらに一週間ほど寝かして、乳酸菌を含むその液を水で1000分の1に薄めて、作物に散布して活性化させる方法などである。 <ref> [http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/sa-8.pdf 自然農法:乳酸菌(ハワイ大学)] (英語) </ref> |

乳酸菌の[[農業]]への応用も世界的に、[[自然農法]]の一環として進んでいる。[[米]]のとぎ汁を2、3日寝かしてそこに出る乳酸菌の多い中済みを取り、[[牛乳]]を少量加えてさらに一週間ほど寝かして、乳酸菌を含むその液を水で1000分の1に薄めて、作物に散布して活性化させる方法などである。 <ref> [http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/sa-8.pdf 自然農法:乳酸菌(ハワイ大学)] (英語) </ref> |

||

2016年6月24日 (金) 02:36時点における版

乳酸菌(にゅうさんきん)は、代謝により乳酸を産生する細菌類の総称。生育の為には糖類、アミノ酸、ビタミンB群、ミネラル(Mn , Mg , Fe等の金属)が必要な細菌類[1]。ヨーグルト、乳酸菌飲料、漬け物など食品の発酵に寄与する。一部の乳酸菌は腸などの消化管(腸内細菌)や膣の内に常在して、他の病原微生物と拮抗することによって腸内環境の恒常性維持に役立っていると考えられている。

細菌学的な位置づけ

乳酸菌という名称は、細菌の生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、その性状に対して名付けられたものである。発酵によって糖類から多量の乳酸を産生し、かつ、悪臭の原因になるような腐敗物質を作らないものが、一般に乳酸菌と呼ばれる。乳酸菌は、また、TCA回路を有さずその発酵の様式から、乳酸のみを最終産物として作り出すホモ乳酸菌と、ビタミンC[2]、アルコール、酢酸など乳酸以外のものを同時に産生するヘテロ乳酸菌に分類される[3]。また、その細菌の形状から、球状の乳酸球菌(にゅうさんきゅうきん)と桿状の乳酸桿菌(-かんきん)に分類されることもある。ただし、これらはいずれも便宜的な分類名である。

一般に、乳酸菌と呼ばれて利用されることが多い代表的な細菌には、以下の6属が挙げられる。いずれも発酵によって多量の乳酸を産生するだけでなく、比較的低いpH条件下でよく増殖する。これらの菌にとって乳酸は発酵の最終産物であると同時に、それを作り出して環境を酸性に変えることで他の微生物の繁殖を抑え、自分自身の増殖に有利に導く役割を持つと考えられている。

但し、以下の要件を満たす菌類が乳酸菌とされている[1]。

生育場所による分類

細菌学・分類学上の区別では無く、生育に利用する基質と生育場所による違いでは次の様に分けられる[1][4]。

- 腸管系乳酸菌[4]

- 動物の腸管に生息する。消化液耐性を有する種が多い[4]。

- 動物性乳酸菌

- 動物質に由来する乳酸菌で、主に乳発酵食品(チーズ、ヨーグルト)。欧米での研究の歴史が長い[1]。

- 植物性乳酸菌

- 岡田(1988)[5]により提唱され、植物質に由来する乳酸菌[4]で、主に味噌、醤油、漬け物、パン[6][7]。なお、漬け物等と同時に摂取する程度の付着量では摂食した菌種の機能性は期待できないとの指摘がある[4]。

主な属

系統樹

| Lactobacillales |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ラクトバシラス属

グラム陽性の桿菌でありラクトバチルスとも呼ばれる。一般に「乳酸桿菌」と呼ぶ場合狭義にはこの属をさす場合が多い。種によって乳酸のみを産生(ホモ乳酸発酵)するものと、乳酸以外のものを同時に産生(ヘテロ乳酸発酵)するものがある。L. delbrueckii、L. acidophilus、L. caseiなど。

ラクトバシラス属(Lactobacillus)は野外から容易に分離され、ヨーグルトの製造に古くから用いられた。ヒトや動物の消化管にも多く生息しており、その糞便からも分離される。また女性の膣内に生息するデーデルライン桿菌と呼ばれる細菌群も、主にラクトバシラス属で構成されている。

また、L. fructivorans、L. hilgardii、L. paracasei、L. rhamnosusなど、ラクトバシラス属の一部にはアルコールに強いものがある。これらは日本酒醸造の現場では「火落ち菌」と呼ばれ、この菌の混入は日本酒の異臭や酸味などの発生(火落ち)の原因になるが、L. paracasei , L. plantarum は、ワインのマロラクティック発酵を行う[8]。

ラクトバチルス・カゼイ・シロタ株(Lactobacillus casei Shirota)は、別名「ヤクルト菌」や「LCS」と呼ばれる。

ビフィドバクテリウム属 (Bifidobacterium)

グラム陽性の偏性嫌気性桿菌で、増殖の際しばしばV字型、Y字型などに分岐した形態を示す。俗にビフィズス菌とも呼ばれる。ヘテロ乳酸菌の一種で、乳酸と酢酸を産生する。B. bifidumやB. adolescentisなど。

ビフィドバクテリウム属の細菌は、乳児のうち特に母乳栄養児の消化管内において最も数が多い消化管常在菌である。その後、加齢に伴って他の嫌気性細菌に取って代わられる。

エンテロコッカス属 (Enterococcus)

グラム陽性の球菌で、ホモ乳酸発酵をする。回腸、盲腸、大腸に生息している。フェカリス (E.faecalis) 、フェシウム (E.faecium) などがある。整腸薬としてビフィドバクテリウム、ラクトバチルス、エンテロコッカスの三者を混合したものもあるほか、フェカリス菌FK-23株やEF-2001株 (E.faecalis EF-2001) を加熱殺菌した菌体の免疫賦活能力が高いとされる報告が見られる。

ラクトコッカス属 (Lactococcus)

グラム陽性の球菌で、連鎖状ないし双球菌の配列をとる。狭義の「乳酸球菌」。ホモ乳酸発酵をする。牛乳や乳製品に多く見られ、これらを原料とした発酵乳製品に用いられる。L. lactis、L. cremorisなど。

ペディオコッカス属(Pediococcus)

グラム陽性の球菌で、4連球菌の配列をとる。ホモ乳酸発酵をする。ピクルスなどの発酵植物製品から分離されることが多い。P. damnosusなど。

リューコノストック属 (Leuconostoc)

グラム陽性の球菌で、連鎖状ないし双球菌の配列をとる。ヘテロ乳酸発酵をする。ザワークラウトなどの発酵植物製品から分離される。L. mesenteroidesなど。L. mesenteroides は、ワインのマロラクティック発酵を行う[8]。

食品における乳酸菌

乳酸菌は、さまざまな発酵食品の製造に用いられてきた。主なものとしては、ヨーグルトや乳酸飲料などの発酵乳製品、キムチや浅漬け、ピクルス、ザワークラウトなどの発酵植物製品、鮒寿司などのなれ寿司などが挙げられる。乳酸菌による発酵は、これらの食品に酸味を主体とした味や香りの変化を与えるとともに、乳酸によって食品のpHが酸性側に偏ることで、腐敗や食中毒の原因になる他の微生物の繁殖を抑えて食品の長期保存を可能にしている。

また、乳酸菌は発酵の際、ビタミンCも生成し、発酵前の生乳等のビタミンCよりも濃度が高くなる[9]。牛乳にはビタミンCがほとんど含まれていない。その理由は、子牛が自らビタミンCを合成できるので牛乳から摂取する必要がないためである。牛乳を発酵して作ったヨーグルトでは若干ながらビタミンCが含まれている。

一方、他の発酵食品の製造過程において、乳酸菌が雑菌として混入することが問題になることもある。ラクトバシラス属のL. fructivorans、L. hilgardii、L. paracasei、L. rhamnosusなど、アルコールに強い乳酸菌は、酒類の醸造、発酵中に混入・増殖すると、異臭・酸味を生じて酒の商品価値を失わせてしまう。

日本酒醸造の現場ではこれを火落ちまたは腐造と言い、これらの菌は「火落ち菌」として造り酒屋たちから恐れられている。また火落ちにより混入した乳酸菌によって醸造後に腐敗することを防止するための手法が経験的に編み出され行われている。これは、「火入れ」と呼ばれる低温殺菌法で、醸造した酒を65℃の温度で23秒間加熱すればこれらの菌を殺菌できる[10]。火入れは江戸時代頃から行われていた。

ワインにおいても同様に保存中に乳酸菌発酵によって異臭や酸味を生じることがあり、その原因を究明しようとしたルイ・パスツールの研究によって、食物が腐敗するメカニズムが解明され、またパスチャライゼーションと呼ばれる低温殺菌法の発明につながった。

L. lactisは、ナイシンとよばれる抗菌ペプチド(バクテリオシン)を生産する。ナイシンは、黄色ブドウ球菌やリステリア菌などの食品腐敗菌に対して高い抗菌活性を持つため、その抗菌作用を期待して食品添加物として世界中で広く用いられている。

ヒトの常在細菌としての位置づけ

乳酸菌のうち、特にラクトバシラス属とビフィドバクテリウム属は、ヒトの消化管内や女性の膣内に常在し、常在細菌叢(じょうざいさいきんそう)の一部を成している。これらの乳酸菌は、口腔内のう蝕を除いて直接ヒトの病気の原因になることはなく、むしろ生体にとって有益になるバリヤーとして機能していると考えられている。そのため、乳酸菌は「善玉菌」と表現される場合もある。ただし、極めて稀な例だが、乳酸菌血症などの感染症の原因になる例も報告されている[要出典]。

口腔内の乳酸菌

ヒトの口腔内には多くの細菌が生息するが、Lactobacillus属も多く生息している。主なものとしては、L. oris、L. casei、L. salivarius、L. brevisなどである。このLactobacillus属はう蝕の発生に関与するとされている。1889年に歯科医師のMillerが『ヒト口腔の微生物』という研究書を出版してから20世紀半ばまで、乳酸桿菌が齲蝕の主たる原因とされていた。しかし、現在では乳酸を産生する能力は高いものの、歯面への付着能力が低く、プラーク中の菌数は少ないため、齲蝕原性は強くなく(主因では無い)、齲蝕の進行を促進するものであるとされる。

消化管内の乳酸菌

健康なヒトの腸内にはたくさんの種類の微生物が生息しており、ほぼすべての人の腸内からは、ラクトバシラス属やビフィドバクテリウム属の乳酸菌が検出される。これらの乳酸菌は、俗に言う「腸内の善玉菌」の一種として捉えられる場合が多く、腸内常在細菌叢(腸内フローラ)において、これらの細菌の割合を増やすことが健康増進の役に立つという仮説が立てられている。ただしその有効性については、意義があるとする実験結果と関連が認められないとする結果がそれぞれ複数得られており、結論が出ていない。

腸内善玉菌としての乳酸菌とプロバイオティクス

人体に有益な乳酸菌を摂取するという考えは、パスツール研究所に所属していたロシアの科学者であるイリヤ・メチニコフの発案だとされる。メチニコフは、小腸内から発見された毒性を示す化合物が吸収されると害になるという内容の自家中毒説を唱えていた。そして、1907年に『不老長寿論』という著書を出版し、ブルガリアに長寿者が多いことに目をつけ、ブルガリアの乳酸菌を摂取させたところ、腐敗物質が減少したので自家中毒を防止できて長寿になると唱えた。ブルガリアの乳酸菌の他に、ケフィアや酢漬け、塩漬けの食品によって人々は知らずのうちに乳酸菌を摂取していることを指摘している[11]。

その後もこうした仮説による研究は発展していった。そして、疾患の原因は様々だが、有害な腸内細菌が作る毒素も生活習慣病につながる一因であるということが分かっている[12]。

腸内常在細菌叢のバランスを改善することを目的とした製品が開発されている。このうち、乳酸菌などの細菌を生きたまま含むもののことをプロバイオティクス、それ自体は生菌を含まないが、善玉菌と言われる菌が特異的に利用するオリゴ糖などの栄養源を含むもののことをプレバイオティクスと呼ぶ。健康食品として販売され、利用されている。

メチニコフが見出したヨーグルトをはじめ、初期に開発されたほとんどのプロバイオティクス製品については、その後の研究から摂取してもほとんどの乳酸菌が胃で死滅してしまい、腸に到達しないことが明らかになった。そして、製剤技術や新しい乳酸菌株の開発によって、生きたままの菌を腸に到達させることが可能になったが、最近の研究では、加熱死菌体も疾病予防効果などを有することが報告されている[要出典]。生きて腸に届いた乳酸菌は、腸内に住み着き増殖することはないことも分かった[要出典]。

善玉菌と呼ばれるものにはビフィズス菌に代表されるBifidobacterium属や、乳酸桿菌と呼ばれるLactobacillus属の細菌など乳酸や酪酸など有機酸を作るものが多く、悪玉菌にはウェルシュ菌に代表されるClostridium属や大腸菌など、悪臭のもととなるいわゆる腐敗物質を産生するものを指すことが多い。悪玉菌は二次胆汁酸やニトロソアミンといった発がん性のある物質を作る。悪玉菌は有機酸の多い環境では生育しにくいものも多い。

日本では、科学的根拠がある特定保健用食品(トクホ)には食品の機能の表示が認可されている。認可された食品はヨーグルトとして乳酸菌を含んでおり、食品の摂取によって便秘や下痢の改善、善玉菌に分類される菌が増殖し有機酸が増え、悪玉菌が減少しアンモニアが減ったため腸内環境が改善されたことを示す研究結果が多い[13]。トクホに認可された食品には、研究によって血圧や血清コレステロールの低下が確認された製品がある。花粉症などのアレルギー症状が軽減されるという研究報告もある[14]。

大腸は、そもそも腸内細菌の活動による発酵産物である酪酸などの短鎖脂肪酸を主としたエネルギー源として活動している。

デーデルライン桿菌

デーデルライン (Döderlein) 桿菌とは、思春期以降の健康な女性の膣内に生息する多数のグラム陽性桿菌である。この名称は発見者にちなんで付けられた。特定の菌種を指すものではなく、主としてラクトバシラス属から構成されるさまざまな菌の集団である。思春期以降の女性の膣上皮には、女性ホルモンの働きによってグリコーゲンが蓄積するが、これらの乳酸菌は剥離した細胞のグリコーゲンを栄養源として定着している。これらの菌が産生する乳酸によって膣内のpHは酸性に保たれており、このことによって他の病原細菌の侵入増殖を阻害する。すなわちデーデルライン桿菌は、膣の自浄作用を担い、生体バリヤーとしての役割を果たしていると考えられている。

乳酸菌に関する研究

1857年に発見され、1919年に分類体系の基礎が作られた[3]。一般的に食品加工に乳酸菌を使用する際は、目的とする乳酸菌以外の混入を防ぐため、純粋培養された種菌(スターター)が使用される[3]。

乳酸菌の牧畜への応用

サイレージとは家畜用飼料の一種で、牧草などの飼料作物をサイロなどで発酵させたものである。サイロなどに詰められた牧草は、嫌気性菌による発酵により乳酸や酢酸などの有機酸の成分比率を増やし、pHが低くなることにより、牧草の腐敗の原因となるカビや好気性菌類の活動を抑え長期保存が可能になる。こうした発酵過程を成功させるために、水分量の調整や乳酸菌などの添加物を投入するなど、農家毎にさまざまなノウハウが培われている。上手に発酵したサイレージは豊富な有機酸が含まれることとなり、ウシなどの家畜の良好な肥育に大きく貢献する。発酵により発生した有機酸において乳酸の占める割合が高いものが良質なサイレージとされる。また、pH4.5以下が望ましいとされる。一般に水分含量は75%前後に調整されるが、40%程度に調整したものを特にヘイレージ(haylage、低水分サイレージ)と呼ぶ。ヘイレージは気密性が悪いと好気的発酵が行われ、品質の低下を招く[15]。

乳酸菌の農業への応用

乳酸菌の農業への応用も世界的に、自然農法の一環として進んでいる。米のとぎ汁を2、3日寝かしてそこに出る乳酸菌の多い中済みを取り、牛乳を少量加えてさらに一週間ほど寝かして、乳酸菌を含むその液を水で1000分の1に薄めて、作物に散布して活性化させる方法などである。 [16]

脚注

- ^ a b c d 岡田早苗、乳酸菌の同定の考え方とその手法 乳酸菌研究集談会誌 Vol.1 (1990-1991) No.2 p.41-47, doi:10.14873/jslab1990.1.2_41

- ^ 越智猛夫;「乳酒の研究」p206-211, 八坂書房, 東京 (1997/2), ISBN 978-4896946932

- ^ a b c 森地敏樹、乳酸菌の特性と利用について 日本乳酸菌学会誌 Vol.8 (1997-1998) No.2 p.71-75, doi:10.4109/jslab1997.8.71

- ^ a b c d e 熊谷武久、瀬野公子、川村博幸 ほか、植物性乳酸菌の食品発酵性と食餌モデル培地における生育 日本食品科学工学会誌 Vol.48 (2001) No.9 P.677-683, doi:10.3136/nskkk.48.677

- ^ 岡田早苗、"場を浄める乳酸菌" 微生物, 4, 151-166(1988), NAID 80003721314

- ^ 岡田早苗、パン生地発酵と乳酸菌[前編] 日本乳酸菌学会誌 Vol.9 (1998-1999) No.1 p.5-8, doi:10.4109/jslab1997.9.5

- ^ 岡田早苗、パン生地発酵と乳酸菌[後編] 日本乳酸菌学会誌 Vol.9 (1998-1999) No.2 p.82-86, doi:10.4109/jslab1997.9.82

- ^ a b 柳田藤寿、篠原隆、後藤昭二「品種別赤ワイン仕込経過中の乳酸菌の分布と分離同定」『山梨大学醗酵研究所研究報告』32, 1997, pp5-13 NAID 110000359820

- ^ 石井智美「内陸アジアの遊牧民の製造する乳酒に関する微生物学的研究」『国立民族学博物館地域研』JCAS連携研究成果報告4、2002、pp103-123

- ^ 野白喜久雄ほか 『改訂醸造学』 1993年3月。ISBN 978-4-06-153706-4

- ^ エリー・メチニコッフ 『不老長寿論』 大日本文明協会事務所、1912年。236頁。

- ^ 辨野義己 腸内細菌の全体像をつかみ、予防医学に役立てる (理研ニュース、February 2004)(独立行政法人 理化学研究所)

- ^ 「健康食品」の安全性・有効性情報 (独立行政法人 国立健康・栄養研究所)

- ^ 主な学会発表 (カルピス研究所)

- ^ 堀口健一、松田朗海、高橋敏能ほか「サイレージ抽出培養液および原材料由来乳酸菌培養液を添加したイネ「チネリア・ママ」サイレージの発酵品質」『山形大學紀要』農學 15(3), 2008-02-15, 111-117 NAID 110007121493

- ^ 自然農法:乳酸菌(ハワイ大学) (英語)

関連項目

外部リンク

- 乳酸菌、ビフィズス菌など - 「健康食品」の安全性・有効性情報 (国立健康・栄養研究所)

- 『選ばれた乳酸菌』 - NPO法人・科学映像館Webサイトより