「見性院 (山内一豊室)」の版間の差分

編集の要約なし |

m編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox 人物 |

|||

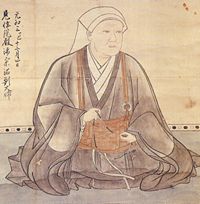

[[画像:Kensyoin.jpg|thumb|200px|見性院]] |

|||

|氏名 = 見性院 |

|||

[[Image:Kenshoin Chiyo portrait.jpg|thumb|right|200pX|見性院]] |

|||

|ふりがな = けんしょういん |

|||

'''見性院'''(けんしょういん、[[1557年]]([[弘治 (日本)|弘治]]3年)- [[1617年]][[12月31日]]([[元和 (日本)|元和]]3年[[12月4日 (旧暦)|12月4日]]))は、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から[[江戸時代]]にかけての女性。[[土佐国]][[土佐藩|高知藩]]祖・[[山内一豊]]の[[正室]]。名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない。 |

|||

|画像 = Kensyoin.jpg |

|||

|画像サイズ = 200px |

|||

|画像説明 = 見性院像 |

|||

|出生名 = |

|||

|生年月日 = [[弘治 (日本)|弘治]]3年(1557年) |

|||

|生誕地 = 近江または美濃 |

|||

|没年月日 = [[元和 (日本)|元和]]3年[[12月4日 (旧暦)|12月4日]]([[1617年]][[12月31日]]) |

|||

|死没地 = 京都 |

|||

|国籍 =日本 |

|||

|別名 = |

|||

|配偶者 = [[山内一豊]] |

|||

|廟所 = 京都市妙心寺 |

|||

}} |

|||

'''見性院'''(けんしょういん、[[1557年]]([[弘治 (日本)|弘治]]3年)- [[1617年]][[12月31日]]([[元和 (日本)|元和]]3年[[12月4日 (旧暦)|12月4日]]))は、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]から[[江戸時代]]にかけての女性で、[[土佐国]][[土佐藩]]初代藩主、[[山内一豊]]の[[正室]]である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない{{Refnest|group="注釈"|[[日本放送協会|NHK]]の[[大河ドラマ]]『[[功名が辻 (NHK大河ドラマ)|功名が辻]]』では、[[司馬遼太郎]]の原作小説に従い「千代」とされた。}}。夫に馬を買わせるために大金を差し出した話や、[[笠の緒文]]などの様々な逸話でも有名な人物で。実際夫を盛り立て、なおかつ機転を利かせて出世させ、家事にも巧みであったとされる。良妻賢母の見本とされ、また、夫と共に領国を築いた善きパートナーとしての一面もある。 |

|||

正式な法号は見性院殿且潙宗紹劉大姉である<ref>小和田・榛村、250頁。</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

父が遠藤盛数([[永禄]]5年([[1562年]])死去)とすれば、母は[[東常慶]]の娘で兄は後に[[八幡藩]]主になる[[遠藤慶隆]]である。しかし、見性院の幼時は戦に明け暮れる日々で母([[天正]]10年([[1582年]])死去)とともにあちらこちらの家を転々としていたらしい。 |

|||

出自は諸説あり、『[[寛政重修諸家譜]]』の山内氏系譜によれば、[[浅井氏]]家臣の[[若宮友興]]の子である説が有力とされており<ref>小和田、85-86頁</ref>、近江国飯村で生まれたとされている<ref name=Yamamoto52>山本、52-53頁。</ref><ref>週刊朝日編集部、18頁。</ref>。この説では、一豊の母が、飯村のある宇賀野の長野氏のもとに身を寄せており、近隣の娘たちに縫物を教えていたが、その中に若き日の見性院がいて、目に留まったとされる<ref>小和田・木嵜、67頁。</ref>。その一方で、[[慈恩寺 (郡上市)|慈恩寺]]蔵の[[美濃国|美濃]][[郡上八幡城]]主・[[遠藤氏]]の系図に、東常縁の子孫である<ref>渡部、37頁。</ref>。[[遠藤盛数]]の女娘が山内一豊室であるとの記載があったことなどから、遠藤盛数の子説も有力になってきている<ref>週刊朝日編集部、27頁。</ref><ref>小和田、87-88頁。</ref>{{Refnest|group="注釈"|父が遠藤盛数([[永禄]]5年([[1562年]])死去)とすれば、兄は後に[[八幡藩]]主になる[[遠藤慶隆]]である。しかし、当時の郡上八幡城は危機に瀕しており、見性院は再婚した母([[天正]]10年([[1582年]])死去)とともに苦労を重ねたと言われる<ref>小和田・榛村、170-173頁。</ref>。}}。また見性院が、遠藤盛数の孫遠藤亮胤を山内家に仕官させるよう言い残したことも盛数の子説の根拠である<ref>小和田・榛村、172頁。</ref>。さらに一豊の姉、通の夫である安藤郷氏の兄、守就の娘説や、美濃の豪族[[不破重則]]の妹説もある<ref>渡部、38頁。</ref>。 |

|||

| ⚫ | 見性院の名には千代とまつの2通りがあり<ref>小和田・榛村、101頁。</ref>、「まつ」の名は、討ち死にした若宮友興の娘「おまつ御両人」に宛てた[[浅井長政]]の安堵状が存在することによるが、このまつは一豊ではなく[[山内氏]]家臣の[[五藤為重]]に嫁いだとされている。しかし、結婚後千代と名を改めた可能性もある<ref name=Yamamoto52/>。一方「千代」の名は、後述する[[新井白石]]が『[[藩翰譜]]』に記したエピソード中に出てくるが、こちらは一豊の養子となった[[山内忠義]]の実母の名と混同ともいわれ定かではない{{要出典|date=2013年8月}}。他にも、忠義の父で一豊の弟である康豊の後妻妙玖院が、千代であったとする説もある<ref>渡部、39頁。</ref>。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | 山内家には『東常縁筆古今集』はじめ、東家から伝わる貴重な古今集がいくつかあった{{要出典|date=2013年8月}}。これらは見性院が、隠居の際京にも携えてきて愛用した和歌集だったが、死去に当たり養子の土佐藩主・山内忠義に京の邸宅共々形見として渡すよう、養子の[[湘南宗化]]を通じて遺言したものである。またその後、湘南は遺品の[[香箱]]や[[ビロード]]なども忠義に届けさせ、自らは見性院の隠居料1000[[石高|石]]を遺贈された<ref>山本、299-300頁。</ref>。また日頃から[[古今和歌集|古今集]]や[[徒然草]]などを読み、書も巧みであった<ref>山本、301頁。</ref>。 |

||

== 内助の功 == |

|||

| ⚫ | |||

==「内助の功」に関する逸話== |

|||

| ⚫ | |||

[[Image:Gifu Park M2.JPG|thumb|right|200px|[[山内一豊]]と千代 婚礼の地」の碑<br/>[[岐阜公園]]([[岐阜市]])]] |

[[Image:Gifu Park M2.JPG|thumb|right|200px|[[山内一豊]]と千代 婚礼の地」の碑<br/>[[岐阜公園]]([[岐阜市]])]] |

||

===馬と黄金の話=== |

|||

見性院は、『[[常山紀談]]』<ref>[http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992078/77 山内一豊馬を買はれし事1] [[近代デジタルライブラリー]]</ref><ref>[http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992078/78 山内一豊馬を買はれし事2] 近代デジタルライブラリー</ref>4巻<ref>[http://yoshiok26.p1.bindsite.jp/bunken/cn14/pg200.html 常山紀談]</ref>「山内一豊馬を買れし事<ref>[http://xn--08jmw.jp/jyozan/jyozan081.html 常山紀談 山内一豊馬を買はれし事]</ref>」による嫁入りの[[持参金]]または[[タンス預金|臍繰り]]で夫・一豊の欲しがった名馬([[名馬一覧#鏡栗毛|鏡栗毛]])を購入し、主君[[織田信長]]の[[馬揃え]]の際に信長の目に留まり加増された話(類話に『治国寿夜話』)や[[まな板]]代わりに[[枡]]を裏返して使い倹約した話など、「[[内助の功]]」で夫を支えたエピソードで有名である。歴史上においては、[[関ヶ原の戦い]]の前哨戦において[[石田三成]]挙兵を伝えた「笠の緒の密書」が有名である。小説家の司馬遼太郎は、「千代がいなければ一豊が[[国主|国持ち大名]]になるなどありえなかった」と言い小説『[[功名が辻]]』の題材に捉えた。 |

|||

一豊夫妻の有名な逸話として、見性院は、『[[常山紀談]]』による嫁入りの[[持参金]]または[[タンス預金|へそくり]]で夫・一豊の欲しがった名馬([[名馬一覧#鏡栗毛|鏡栗毛]])<ref>[http://www.tabi2ikitai.com/japan/j2202a/a01051.html 掛川城-山内一豊とお千代 掛川市の散策-観光案内]</ref>を購入し、主君[[京都御馬揃え|織田信長の馬揃え]]の際に信長の目に留まり、それが元で一豊は加増されたといわれる。この逸話は、[[藩翰譜]]、鳩巣小説、[[常山紀談]]の3つの出典があり、藩翰譜には(見性院が)「鏡の筥の底より、黄金十[[両]]取り出しまゐらす」とあり、父からもらった金とされている。馬に関しては「東国第一の馬」と記載されている。一方鳩巣小説では「金子一枚」(十両大判一枚のこと、つまり十両)とあり、母からもらったとされていて、馬売りを「[[仙台]]より馬売りに参り候」と表現している。常山紀談では、父からもらった金を差し出したとある。また、どこで馬を手に入れたかについては3つとも[[安土城]]下とあり、馬揃えの時期に関しては、[[天正]]9年([[1581年]])[[2月28日 (旧暦)|2月28日]]とある<ref name=Owada92>小和田、92-99頁。</ref>。 |

|||

[[File:Tensho oban.jpg|thumb|150px|right|天正大判]] |

|||

[[千代紙]]の命名の由来ともされている。これらの話は江戸時代中期の新井白石『藩翰譜』や[[室鳩巣]]『鳩巣小説』などから人口に膾炙したものであるが、真偽については必ずしも詳らかではない。 |

|||

しかし、この時期には既に一豊は2,000石取りであったため、馬を買うために10両出せるゆとりはあったはずなので、恐らくはもっと早い時期に行われた馬ぞろえの話で、安土ではなく、当時の知行地である唐国から近い木之本の馬市で、見性院の出した金子で馬を買ったと考えられる{{Refnest|group="注釈"|『治国寿夜話』には、越前への軍資金が整わず、思い詰めていた一豊に、千代が金子を差し出したとされている<ref>[https://www.lib.pref.saitama.jp/stplib_doc/reference/list/kaz_wife.html 埼玉県/資料展示「山内一豊の妻」のお知らせ (資料に見る「馬を買う話」)]</ref>。}}<ref name=Owada92/>。ちなみに当時の10両は約120万から160万<ref>小和田、97頁。</ref>または210万といわれる。また、天正大判の金の量を、現在の取引相場に当てはめて換算した場合、1グラム1500円→大判1枚25万円、10枚とすると250万円である。しかし『法秀院殿由緒書』や『長野家由緒書』には金を出したのは母の法秀院であるとされ、また山内家の史料にも見性院が金子を出したという話はない<ref>小和田・木嵜、67頁。</ref>。また、見性院が鏡の筥から金子を出す話については、『藩翰譜』編者の[[新井白石]]でさえ疑問視している。これは、元和4年に見性院の画の賛が書かれた折に「打破業鏡」という言葉が用いられており、業鏡とは[[閻魔]]の庁で、亡者の生前の善悪の所業を映し出す鏡のことで、それを打ち破るほど仏との縁が深かったとされ、そのため鏡にまつわる伝説ができたとも、元々[[高知]]の方言には、女性のへそくりを表す「麻小笥銭」(おこげぜに)という言葉があり、そのような土壌でこういう話ができたともいわれている。その後、見性院の伝記は[[家制度]]の道徳である良妻賢母と結びついて行き、[[第二次世界大戦]]以前の日本において、賢妻のモデルとして[[高等女学校]]の教育に採用された<ref>小和田・榛村、106-109頁。</ref>。 |

|||

他にも、一豊の築城監督の経費を出すために、髪を売ったと言う話もある。しかしこれは、髪を売ったその金額より、夫のために女性にとって大事な髪を売ったことの意味の方が大きい<ref>小和田、88-89頁。</ref>。 |

|||

一豊と千代のエピソードは、[[第二次世界大戦]]以前の日本において、賢妻のモデルとして[[教科書]]などに多く採り上げられた。戦後では小説や[[ドラマ]]の題材となっている。それらを含めた見性院を題材とした作品は、[[山内一豊#山内一豊を題材とした作品|山内一豊を題材にした作品]]を参照のこと。 |

|||

馬を買った金は、当時の婚姻の持参金である[[化粧料]]ともいわれている。これは妻の私有財産で、離縁の際などに必要とされる経費に使われたりもしたが、見性院はその当時の武士にとって、馬が如何に大事であるかを心得ており、そのために夫に自分の化粧料を使ったのでないかとも思われる<ref>田端、79-80頁。</ref>。戦国時代の武将夫妻は、共同経営者のような形で家を盛り立てていたため、内助の功という言葉は当てはまりにくいともいえる。内助の功は、夫が外に出、女が家を守るという考えが浸透して後のことであり<ref>田端、81頁。</ref>、戦国時代は男の出世は妻次第とまでいわれていた<ref>小和田・木嵜、66-67頁</ref>。小説家の[[司馬遼太郎]]は、「千代がいなければ一豊が[[国主|国持ち大名]]になるなどありえなかった」と言い、小説『[[功名が辻]]』の題材に捉えた{{要出典|date=2013年8月}}。この時代の大名を経営者とみた場合、大名夫人は共同経営者であり、一豊夫妻はその意味では正に[[パートナーシップ]]を確立していた<ref>小和田・木嵜、44頁。</ref><ref>週刊朝日編集部、35頁。</ref>{{Refnest|group="注釈"|またその当時は武士も、1人の主人に終生仕えるよりは、損得勘定で動くところが大きく、主を7人変えなければ一人前の武士とは呼べないともいわれた。江戸時代に入って後、損得勘定よりは、精神論的、形而上的なものが大きく影響するようになる<ref>週刊朝日編集部編『司馬遼太郎の幕末維新Ⅲ 「飛ぶが如く」「最後の将軍」「胡蝶の夢」の世界』、朝日出版、2012年、82-83頁。</ref>。}}。 |

|||

| ⚫ | |||

<gallery> |

|||

一豊との間には娘([[与祢]])が1人生まれたが、天災([[天正地震]])により幼くして失い、それ以降は子供には恵まれていない。なお、育て子として、「拾」のちの妙心寺住職の湘南宗化がいる。この拾は、与祢姫の供養のための[[妙心寺]]参りの門前、あるいは山内家の京都屋敷で見性院に拾われたとの言い伝えがある。 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

</gallery> |

|||

===小袖と枡と笠の緒文=== |

|||

| ⚫ | |||

司馬遼太郎の『功名が辻』では、[[呉服]]商から[[唐織]]の端切れを買い集め、縫い合わせて作った小袖を、市中で人に配ったというエピソードが出てくる。また、北政所のために縫った小袖を[[聚楽第]]に飾っていたところ、[[後陽成天皇]]から褒められたことも記されている。この小袖については伝承がなく、やはり見性院をモデルに書かれた小説『一豊とその妻』でも言及されていない。恐らく、司馬は[[高知市民図書館]]蔵の『稿本見性院記』の、「夫人は長浜在城の折、唐織の巻物の小切れを集めて小袖を縫い、それが秀吉を魅了して、聚楽第に置いて人々に見せた」とある記述を元にこれを書いたと思われる<ref>小和田・榛村、70頁。</ref>。他に、[[枡]]を裏返して[[まな板]]として使ったともいわれる。この枡は、文化3年(1806年)、見性院が祭神となった藤並神社に神体として奉納されたが、第二次大戦で消失し、現在は土佐山内家宝物資料館にその複製が存在する。一方で、一豊の母法秀院も枡をまな板として利用したと言われており、法衆院が出家後寓居していた近江坂田郡宇賀野村(現在の[[米原市]]宇賀野)の長野家が所蔵している。この枡と、見性院の枡には類似性があると見られている<ref>小和田・榛村、71頁。</ref>。 |

|||

{{main|笠の緒文}} |

|||

| ⚫ | |||

他に、一豊が家康の[[会津征伐|上杉攻め]]に従軍していた折、千代に届いた[[石田三成]]の挙兵の知らせの書状に加え、家康に忠誠を誓うように促した手紙をしたためて[[文箱]]に入れ、[[田中孫作]]を通じて一豊に届けさせた。また別に、文箱の文を開封せず家康に届けるようにとの手紙を観世縒りにして、孫作の笠の緒に縒り込んで届けさせている。この機転により、家康は三成の挙兵を知ることができ、また、見性院の手紙は陣中を活気づけた<ref>小和田・榛村、73頁。</ref>。この密書の通り、一豊は文箱の封を解かずそのまま家康に届けさせ、これに気をよくした家康が、関ヶ原で目ぼしい働きがなかったにもかかわらず、一豊を土佐一国の主にしたともいわれる<ref>小和田・榛村、45頁。</ref>。 |

|||

[[千代紙]]の命名の由来ともされている{{要出典|date=2013年8月}}。 |

|||

| ⚫ | |||

* [[山内一豊の妻]](1939年、映画)- [[国友和歌子]] |

|||

| ⚫ | |||

[[ファイル:Yamanouchi Tadayoshi.JPG|thumb|180px|right|山内忠義肖像画]] |

|||

一豊との間には一人娘の[[与祢]]が生まれたが、[[天正地震|長浜地震]]により夭折した。それ以降は夫妻は子供には恵まれず、捨て子を拾って育てた。この子がのちに妙心寺で修業を積んだ湘南宗化である<ref name=OwadaKizaki54>小和田・木嵜、54頁。</ref>。湘南は長浜城下で拾われたといわれるが<ref name=taiga163>NHK大河ドラマストーリー後編、163頁。</ref>、与祢姫の供養のための[[妙心寺]]参りの門前、あるいは山内家の京都屋敷で見性院に拾われたとの言い伝えもある{{要出典|date=2013年8月}}。また、『三安漫筆』では、一豊の隠し子としている。世継ぎにすることも考えたが、捨て子ということが知れ渡っていたため、家臣の忠誠を保てないと言う進言から、10歳で京都の[[妙心寺]]に入れられた<ref name=taiga163/>。 |

|||

一豊は弟[[山内康豊|康豊]]の子・忠義(幼名・国松)を土佐山内家跡目養子にしていた<ref name=OwadaKizaki54/>。見性院は夫・一豊が[[慶長]]10年([[1605年]])秋に死去すると、康豊に忠義を後見させて半年後には土佐を引き払い、湘南宗化のいる京都の妙心寺近くに移り住み、1000石の隠居料を得て、そこで余生を過ごした<ref>小和田、249-250頁。</ref>。この上洛には、一豊の妹が、京都所司代前田玄以の家臣松田政行に嫁いでいたこと、その政行が、一豊のもう一人の妹の子を養子としていたことなどや、一豊が妙心寺に塔頭の大通院を起こしていたり、忠義の婚礼の際に夫婦そろって上洛していることなども主な理由として挙げられる<ref>小和田・榛村、102-106頁。</ref>。見性院は隠居後上洛しても、豊臣、徳川両家に対してこまめに働きかけた。養嗣子忠義に、無聊を戒める手紙の中で、徳川幕府への忠誠を忘れないようにと諭し、同じ手紙の中で、[[高台院]]に土佐の[[サザンカ]]を送るようにとも書いている<ref>渡部、215-217頁。</ref>。 |

|||

[[File:Myoshin-ji 3.JPG|thumb|180px|right|夫妻の墓がある妙心寺]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

一豊・千代夫妻にちなんでサミットが開催されている。夫妻にゆかりのある滋賀県や愛知県、高知県などで開催されているが<ref>小和田・榛村、157-201頁。</ref>、そもそもは1994年(平成6年)の[[掛川城]][[天守閣]]復元に伴って始まったもので、呼びかけ人である当時の[[掛川市]]長[[榛村純一]]によれば、牢人の身から土佐国主にまで登り詰めた一豊の足跡を見ることで、町づくりや人づくり、歴史教育や都市間の交流に役立てるのが狙いとされている。これにより「[[功名が辻]]」の[[大河ドラマ]]化や郡上八幡城近くの、一豊夫妻と馬の像の建設も実現した<ref>週刊朝日編集部、23-26頁。</ref>。 |

|||

| ⚫ | |||

===文学=== |

|||

*[[功名が辻]] |

|||

*[[三番手の男-山内一豊とその妻]] |

|||

===映像=== |

|||

* [[山内一豊の妻]](1939年、映画)- [[国友和歌子]] <ref>[http://www.japanese-cinema-db.jp/details/20942 山内一豊の妻|日本の映画情報を検索 日本映画情報検索システム]</ref> |

|||

* [[功名が辻]](1966年、[[テレビ朝日|NET]])- [[団令子]] |

* [[功名が辻]](1966年、[[テレビ朝日|NET]])- [[団令子]] |

||

* [[国盗り物語 (NHK大河ドラマ)|国盗り物語]](1973年、[[日本放送協会|NHK]]大河ドラマ)- [[樫山文枝]] |

* [[国盗り物語 (NHK大河ドラマ)|国盗り物語]](1973年、[[日本放送協会|NHK]]大河ドラマ)- [[樫山文枝]] |

||

| 36行目: | 76行目: | ||

* [[功名が辻 (NHK大河ドラマ)|功名が辻]](2006年、NHK大河ドラマ)- [[仲間由紀恵]](少女期:[[永井杏]]) |

* [[功名が辻 (NHK大河ドラマ)|功名が辻]](2006年、NHK大河ドラマ)- [[仲間由紀恵]](少女期:[[永井杏]]) |

||

== 注 == |

== 注釈 == |

||

<references group="注釈" /> |

|||

==脚注== |

|||

{{Reflist}} |

{{Reflist}} |

||

== |

==参考文献== |

||

*木嵜正弘編『NHK大河ドラマストーリー 功名が辻 後編』日本放送出版協会、2006年 |

|||

*小和田哲男・榛村純一著『山内一豊と千代夫人にみる戦国武将夫妻のパートナーシップ』清文社、2000年 |

|||

*小和田哲男著『PHP新書371 山内一豊 負け組からの立身出世学』PHP研究所、2005年 |

|||

*小和田哲男監修、木嵜正弘編『歴史・文化ガイド 山内一豊と千代』日本放送出版協会、2005年 |

|||

*週刊朝日編集部編『司馬遼太郎の戦国Ⅱ 「梟の城」「功名が辻」「馬上少年過ぐ」の世界』朝日新聞出版、2012年 |

|||

*田端泰子著『山内一豊と千代』岩波書店<岩波新書>、2005年 |

|||

*山本大著『山内一豊』新人物往来社、2005年 |

|||

*渡部淳著『検証・山内一豊伝説-「内助の功」と「大出世」の虚実』講談社<講談社現代新書>、2005年 |

|||

==関連項目== |

|||

{{Commonscat|Yamauchi Katsutoyo}} |

{{Commonscat|Yamauchi Katsutoyo}} |

||

* [[山内神社]] - 山内一豊と見性院を |

* [[山内神社]] - 山内一豊と見性院を祀る神社 |

||

* [[高知城]] |

* [[高知城]] |

||

* [[掛川城]] |

* [[掛川城]] |

||

==外部リンク== |

|||

*[http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992078/77 山内一豊馬を買はれし事 77-78頁。] [[近代デジタルライブラリー]] |

|||

*[http://yoshiok26.p1.bindsite.jp/bunken/cn14/pg200.html 常山紀談] |

|||

{{DEFAULTSORT:けんしよういん}} |

{{DEFAULTSORT:けんしよういん}} |

||

| 56行目: | 113行目: | ||

[[Category:1557年生]] |

[[Category:1557年生]] |

||

[[Category:1617年没]] |

[[Category:1617年没]] |

||

[[th:ยะมะอุจิ ชิโยะ]] |

|||

2013年8月23日 (金) 14:01時点における版

けんしょういん 見性院 | |

|---|---|

見性院像 | |

| 生誕 |

弘治3年(1557年) 近江または美濃 |

| 死没 |

元和3年12月4日(1617年12月31日) 京都 |

| 国籍 | 日本 |

| 配偶者 | 山内一豊 |

見性院(けんしょういん、1557年(弘治3年)- 1617年12月31日(元和3年12月4日))は、戦国時代から江戸時代にかけての女性で、土佐国土佐藩初代藩主、山内一豊の正室である。本名は「千代」とも「まつ」ともいわれるが、定かではない[注釈 1]。夫に馬を買わせるために大金を差し出した話や、笠の緒文などの様々な逸話でも有名な人物で。実際夫を盛り立て、なおかつ機転を利かせて出世させ、家事にも巧みであったとされる。良妻賢母の見本とされ、また、夫と共に領国を築いた善きパートナーとしての一面もある。

正式な法号は見性院殿且潙宗紹劉大姉である[1]。

出自

出自は諸説あり、『寛政重修諸家譜』の山内氏系譜によれば、浅井氏家臣の若宮友興の子である説が有力とされており[2]、近江国飯村で生まれたとされている[3][4]。この説では、一豊の母が、飯村のある宇賀野の長野氏のもとに身を寄せており、近隣の娘たちに縫物を教えていたが、その中に若き日の見性院がいて、目に留まったとされる[5]。その一方で、慈恩寺蔵の美濃郡上八幡城主・遠藤氏の系図に、東常縁の子孫である[6]。遠藤盛数の女娘が山内一豊室であるとの記載があったことなどから、遠藤盛数の子説も有力になってきている[7][8][注釈 2]。また見性院が、遠藤盛数の孫遠藤亮胤を山内家に仕官させるよう言い残したことも盛数の子説の根拠である[10]。さらに一豊の姉、通の夫である安藤郷氏の兄、守就の娘説や、美濃の豪族不破重則の妹説もある[11]。

見性院の名には千代とまつの2通りがあり[12]、「まつ」の名は、討ち死にした若宮友興の娘「おまつ御両人」に宛てた浅井長政の安堵状が存在することによるが、このまつは一豊ではなく山内氏家臣の五藤為重に嫁いだとされている。しかし、結婚後千代と名を改めた可能性もある[3]。一方「千代」の名は、後述する新井白石が『藩翰譜』に記したエピソード中に出てくるが、こちらは一豊の養子となった山内忠義の実母の名と混同ともいわれ定かではない[要出典]。他にも、忠義の父で一豊の弟である康豊の後妻妙玖院が、千代であったとする説もある[13]。

山内家には『東常縁筆古今集』はじめ、東家から伝わる貴重な古今集がいくつかあった[要出典]。これらは見性院が、隠居の際京にも携えてきて愛用した和歌集だったが、死去に当たり養子の土佐藩主・山内忠義に京の邸宅共々形見として渡すよう、養子の湘南宗化を通じて遺言したものである。またその後、湘南は遺品の香箱やビロードなども忠義に届けさせ、自らは見性院の隠居料1000石を遺贈された[14]。また日頃から古今集や徒然草などを読み、書も巧みであった[15]。

「内助の功」に関する逸話

岐阜公園(岐阜市)

馬と黄金の話

一豊夫妻の有名な逸話として、見性院は、『常山紀談』による嫁入りの持参金またはへそくりで夫・一豊の欲しがった名馬(鏡栗毛)[16]を購入し、主君織田信長の馬揃えの際に信長の目に留まり、それが元で一豊は加増されたといわれる。この逸話は、藩翰譜、鳩巣小説、常山紀談の3つの出典があり、藩翰譜には(見性院が)「鏡の筥の底より、黄金十両取り出しまゐらす」とあり、父からもらった金とされている。馬に関しては「東国第一の馬」と記載されている。一方鳩巣小説では「金子一枚」(十両大判一枚のこと、つまり十両)とあり、母からもらったとされていて、馬売りを「仙台より馬売りに参り候」と表現している。常山紀談では、父からもらった金を差し出したとある。また、どこで馬を手に入れたかについては3つとも安土城下とあり、馬揃えの時期に関しては、天正9年(1581年)2月28日とある[17]。

しかし、この時期には既に一豊は2,000石取りであったため、馬を買うために10両出せるゆとりはあったはずなので、恐らくはもっと早い時期に行われた馬ぞろえの話で、安土ではなく、当時の知行地である唐国から近い木之本の馬市で、見性院の出した金子で馬を買ったと考えられる[注釈 3][17]。ちなみに当時の10両は約120万から160万[19]または210万といわれる。また、天正大判の金の量を、現在の取引相場に当てはめて換算した場合、1グラム1500円→大判1枚25万円、10枚とすると250万円である。しかし『法秀院殿由緒書』や『長野家由緒書』には金を出したのは母の法秀院であるとされ、また山内家の史料にも見性院が金子を出したという話はない[20]。また、見性院が鏡の筥から金子を出す話については、『藩翰譜』編者の新井白石でさえ疑問視している。これは、元和4年に見性院の画の賛が書かれた折に「打破業鏡」という言葉が用いられており、業鏡とは閻魔の庁で、亡者の生前の善悪の所業を映し出す鏡のことで、それを打ち破るほど仏との縁が深かったとされ、そのため鏡にまつわる伝説ができたとも、元々高知の方言には、女性のへそくりを表す「麻小笥銭」(おこげぜに)という言葉があり、そのような土壌でこういう話ができたともいわれている。その後、見性院の伝記は家制度の道徳である良妻賢母と結びついて行き、第二次世界大戦以前の日本において、賢妻のモデルとして高等女学校の教育に採用された[21]。

他にも、一豊の築城監督の経費を出すために、髪を売ったと言う話もある。しかしこれは、髪を売ったその金額より、夫のために女性にとって大事な髪を売ったことの意味の方が大きい[22]。

馬を買った金は、当時の婚姻の持参金である化粧料ともいわれている。これは妻の私有財産で、離縁の際などに必要とされる経費に使われたりもしたが、見性院はその当時の武士にとって、馬が如何に大事であるかを心得ており、そのために夫に自分の化粧料を使ったのでないかとも思われる[23]。戦国時代の武将夫妻は、共同経営者のような形で家を盛り立てていたため、内助の功という言葉は当てはまりにくいともいえる。内助の功は、夫が外に出、女が家を守るという考えが浸透して後のことであり[24]、戦国時代は男の出世は妻次第とまでいわれていた[25]。小説家の司馬遼太郎は、「千代がいなければ一豊が国持ち大名になるなどありえなかった」と言い、小説『功名が辻』の題材に捉えた[要出典]。この時代の大名を経営者とみた場合、大名夫人は共同経営者であり、一豊夫妻はその意味では正にパートナーシップを確立していた[26][27][注釈 4]。

-

一豊に持参金を渡す図

(小林清親画) -

馬の手綱を引く見性院の像

-

山内一豊と妻の像(岐阜県郡上市八幡町柳町一の平)

小袖と枡と笠の緒文

司馬遼太郎の『功名が辻』では、呉服商から唐織の端切れを買い集め、縫い合わせて作った小袖を、市中で人に配ったというエピソードが出てくる。また、北政所のために縫った小袖を聚楽第に飾っていたところ、後陽成天皇から褒められたことも記されている。この小袖については伝承がなく、やはり見性院をモデルに書かれた小説『一豊とその妻』でも言及されていない。恐らく、司馬は高知市民図書館蔵の『稿本見性院記』の、「夫人は長浜在城の折、唐織の巻物の小切れを集めて小袖を縫い、それが秀吉を魅了して、聚楽第に置いて人々に見せた」とある記述を元にこれを書いたと思われる[29]。他に、枡を裏返してまな板として使ったともいわれる。この枡は、文化3年(1806年)、見性院が祭神となった藤並神社に神体として奉納されたが、第二次大戦で消失し、現在は土佐山内家宝物資料館にその複製が存在する。一方で、一豊の母法秀院も枡をまな板として利用したと言われており、法衆院が出家後寓居していた近江坂田郡宇賀野村(現在の米原市宇賀野)の長野家が所蔵している。この枡と、見性院の枡には類似性があると見られている[30]。

他に、一豊が家康の上杉攻めに従軍していた折、千代に届いた石田三成の挙兵の知らせの書状に加え、家康に忠誠を誓うように促した手紙をしたためて文箱に入れ、田中孫作を通じて一豊に届けさせた。また別に、文箱の文を開封せず家康に届けるようにとの手紙を観世縒りにして、孫作の笠の緒に縒り込んで届けさせている。この機転により、家康は三成の挙兵を知ることができ、また、見性院の手紙は陣中を活気づけた[31]。この密書の通り、一豊は文箱の封を解かずそのまま家康に届けさせ、これに気をよくした家康が、関ヶ原で目ぼしい働きがなかったにもかかわらず、一豊を土佐一国の主にしたともいわれる[32]。

子供と余生

一豊との間には一人娘の与祢が生まれたが、長浜地震により夭折した。それ以降は夫妻は子供には恵まれず、捨て子を拾って育てた。この子がのちに妙心寺で修業を積んだ湘南宗化である[33]。湘南は長浜城下で拾われたといわれるが[34]、与祢姫の供養のための妙心寺参りの門前、あるいは山内家の京都屋敷で見性院に拾われたとの言い伝えもある[要出典]。また、『三安漫筆』では、一豊の隠し子としている。世継ぎにすることも考えたが、捨て子ということが知れ渡っていたため、家臣の忠誠を保てないと言う進言から、10歳で京都の妙心寺に入れられた[34]。

一豊は弟康豊の子・忠義(幼名・国松)を土佐山内家跡目養子にしていた[33]。見性院は夫・一豊が慶長10年(1605年)秋に死去すると、康豊に忠義を後見させて半年後には土佐を引き払い、湘南宗化のいる京都の妙心寺近くに移り住み、1000石の隠居料を得て、そこで余生を過ごした[35]。この上洛には、一豊の妹が、京都所司代前田玄以の家臣松田政行に嫁いでいたこと、その政行が、一豊のもう一人の妹の子を養子としていたことなどや、一豊が妙心寺に塔頭の大通院を起こしていたり、忠義の婚礼の際に夫婦そろって上洛していることなども主な理由として挙げられる[36]。見性院は隠居後上洛しても、豊臣、徳川両家に対してこまめに働きかけた。養嗣子忠義に、無聊を戒める手紙の中で、徳川幕府への忠誠を忘れないようにと諭し、同じ手紙の中で、高台院に土佐のサザンカを送るようにとも書いている[37]。

晩年は、母から贈られた『古今和歌集』『徒然草』などを熱心に読んで過ごしたとされる。死去に際しては宗家がその最期を看取り、本人の遺言により、料紙箱や所有している和歌集が山内忠義へ贈られた。これらの和歌集は、後に幕府に献上されている[要出典]。

元和3年(1617年)、山城国(京都)で死去。享年61。奇しくも夫・一豊の享年と同じ年齢であった。一豊の墓所は高知県高知市の山内家墓所。京都妙心寺に山内一豊夫妻の廟所がある[38][39]。

一豊・千代夫妻にちなんでサミットが開催されている。夫妻にゆかりのある滋賀県や愛知県、高知県などで開催されているが[40]、そもそもは1994年(平成6年)の掛川城天守閣復元に伴って始まったもので、呼びかけ人である当時の掛川市長榛村純一によれば、牢人の身から土佐国主にまで登り詰めた一豊の足跡を見ることで、町づくりや人づくり、歴史教育や都市間の交流に役立てるのが狙いとされている。これにより「功名が辻」の大河ドラマ化や郡上八幡城近くの、一豊夫妻と馬の像の建設も実現した[41]。

見性院が登場する作品

文学

映像

- 山内一豊の妻(1939年、映画)- 国友和歌子 [42]

- 功名が辻(1966年、NET)- 団令子

- 国盗り物語(1973年、NHK大河ドラマ)- 樫山文枝

- 旦那さま大事(1986年、TBS)- 佐久間良子

- 司馬遼太郎の功名が辻(1997年、ANB)- 檀ふみ

- 功名が辻(2006年、NHK大河ドラマ)- 仲間由紀恵(少女期:永井杏)

注釈

- ^ NHKの大河ドラマ『功名が辻』では、司馬遼太郎の原作小説に従い「千代」とされた。

- ^ 父が遠藤盛数(永禄5年(1562年)死去)とすれば、兄は後に八幡藩主になる遠藤慶隆である。しかし、当時の郡上八幡城は危機に瀕しており、見性院は再婚した母(天正10年(1582年)死去)とともに苦労を重ねたと言われる[9]。

- ^ 『治国寿夜話』には、越前への軍資金が整わず、思い詰めていた一豊に、千代が金子を差し出したとされている[18]。

- ^ またその当時は武士も、1人の主人に終生仕えるよりは、損得勘定で動くところが大きく、主を7人変えなければ一人前の武士とは呼べないともいわれた。江戸時代に入って後、損得勘定よりは、精神論的、形而上的なものが大きく影響するようになる[28]。

脚注

- ^ 小和田・榛村、250頁。

- ^ 小和田、85-86頁

- ^ a b 山本、52-53頁。

- ^ 週刊朝日編集部、18頁。

- ^ 小和田・木嵜、67頁。

- ^ 渡部、37頁。

- ^ 週刊朝日編集部、27頁。

- ^ 小和田、87-88頁。

- ^ 小和田・榛村、170-173頁。

- ^ 小和田・榛村、172頁。

- ^ 渡部、38頁。

- ^ 小和田・榛村、101頁。

- ^ 渡部、39頁。

- ^ 山本、299-300頁。

- ^ 山本、301頁。

- ^ 掛川城-山内一豊とお千代 掛川市の散策-観光案内

- ^ a b 小和田、92-99頁。

- ^ 埼玉県/資料展示「山内一豊の妻」のお知らせ (資料に見る「馬を買う話」)

- ^ 小和田、97頁。

- ^ 小和田・木嵜、67頁。

- ^ 小和田・榛村、106-109頁。

- ^ 小和田、88-89頁。

- ^ 田端、79-80頁。

- ^ 田端、81頁。

- ^ 小和田・木嵜、66-67頁

- ^ 小和田・木嵜、44頁。

- ^ 週刊朝日編集部、35頁。

- ^ 週刊朝日編集部編『司馬遼太郎の幕末維新Ⅲ 「飛ぶが如く」「最後の将軍」「胡蝶の夢」の世界』、朝日出版、2012年、82-83頁。

- ^ 小和田・榛村、70頁。

- ^ 小和田・榛村、71頁。

- ^ 小和田・榛村、73頁。

- ^ 小和田・榛村、45頁。

- ^ a b 小和田・木嵜、54頁。

- ^ a b NHK大河ドラマストーリー後編、163頁。

- ^ 小和田、249-250頁。

- ^ 小和田・榛村、102-106頁。

- ^ 渡部、215-217頁。

- ^ 小和田・木嵜、122頁。

- ^ 小和田、250頁。

- ^ 小和田・榛村、157-201頁。

- ^ 週刊朝日編集部、23-26頁。

- ^ 山内一豊の妻|日本の映画情報を検索 日本映画情報検索システム

参考文献

- 木嵜正弘編『NHK大河ドラマストーリー 功名が辻 後編』日本放送出版協会、2006年

- 小和田哲男・榛村純一著『山内一豊と千代夫人にみる戦国武将夫妻のパートナーシップ』清文社、2000年

- 小和田哲男著『PHP新書371 山内一豊 負け組からの立身出世学』PHP研究所、2005年

- 小和田哲男監修、木嵜正弘編『歴史・文化ガイド 山内一豊と千代』日本放送出版協会、2005年

- 週刊朝日編集部編『司馬遼太郎の戦国Ⅱ 「梟の城」「功名が辻」「馬上少年過ぐ」の世界』朝日新聞出版、2012年

- 田端泰子著『山内一豊と千代』岩波書店<岩波新書>、2005年

- 山本大著『山内一豊』新人物往来社、2005年

- 渡部淳著『検証・山内一豊伝説-「内助の功」と「大出世」の虚実』講談社<講談社現代新書>、2005年