「インダス川」の版間の差分

m r2.6.5) (ロボットによる 変更: az:Hind (çay) |

m typo 連投すみません |

||

| (7人の利用者による、間の25版が非表示) | |||

| 17行目: | 17行目: | ||

}} |

}} |

||

[[Image:Thal Canal.JPG|thumb|250px]] |

[[Image:Thal Canal.JPG|thumb|250px|タール運河]] |

||

'''インダス川'''(ヒンディー語、サンスクリット: सिन्धु 、ウルドゥー語: سندھ 、シンド語: سندھو 、パンジャーブ語:سندھ、ペルシア語:حندو 、パシュトー語:ّآباسن、チベット語: Sengge Chu、中国語: 印度河、ギリシア語: Ινδός)は、[[インド亜大陸]]を流れる主要河川。 |

'''インダス川'''(ヒンディー語、サンスクリット: सिन्धु 、ウルドゥー語: سندھ 、シンド語: سندھو 、パンジャーブ語:سندھ、ペルシア語:حندو 、パシュトー語:ّآباسن、チベット語: Sengge Chu、中国語: 印度河、ギリシア語: Ινδός)は、[[インド亜大陸]]を流れる主要河川。 |

||

[[チベット自治区]]の[[マナサロ |

[[チベット自治区]]の[[マナサロヴァル湖]]の近くの[[チベット高原]]から始まり、[[ジャンムー・カシミール州]]の[[ラダック]]を通る。その後、[[パキスタン]]に入って[[ギルギット・バルティスタン州]]を通り、[[パンジャーブ州 (パキスタン)|パンジャーブ州]]を南に抜け、[[シンド州]]に入り、パキスタンの港都市[[カラチ]]の近くの[[アラビア海]]に注いでいる。インダス川の長さは3,180Kmで、パキスタン最大の河川である。インダス川本流の93%はパキスタン領内であり、5%がインド、2%が中国領を流れる。 |

||

インダス川の流域面積は1,165,000Km<sup>2</sup>以上である。一年間に流れる水の量は、約207Km<sup>3</sup>と推定され、世界で21番目である。氷河が広がる標高から始まり、温帯樹林の生態系、平野、乾燥地帯を作っている。[[シェナブ川]]、[[ラーヴィー川]]、[[サトレジ川]]、[[ジェーラム川]]、[[ビアース川]]及び[[北西辺境州]]と[[アフガニスタン]]から流れる2つの支流と共に[[シンドゥ七大河]]のデルタを形成する。 |

インダス川の流域面積は1,165,000Km<sup>2</sup>以上である。一年間に流れる水の量は、約207Km<sup>3</sup>と推定され、世界で21番目である。氷河が広がる標高から始まり、温帯樹林の生態系、平野、乾燥地帯を作っている。[[シェナブ川]]、[[ラーヴィー川]]、[[サトレジ川]]、[[ジェーラム川]]、[[ビアース川]]及び[[北西辺境州]]と[[アフガニスタン]]から流れる2つの支流と共に[[シンドゥ七大河]]のデルタを形成する。 |

||

| 25行目: | 25行目: | ||

インダス川はパキスタン経済、特に国の最大農業生産である[[パンジャーブ州 (パキスタン)|パンジャーブ州]]と[[シンド州]]の穀倉地帯の重要な水の供給源である。ペルシャ語で''パンジ''(''panj'')は5つ、''アーブ''(''āb'')は水という意味であり、[[パンジャーブ]](Punjab)という単語は''5つの川の地''という意味である。この5つの川は後にジェーラム川、シェナブ川、ラーヴィー川、ビアース川、サトレジ川となった。インダス川は多くの重工業を支えて、パキスタンの飲料水の主な供給源となっている。 |

インダス川はパキスタン経済、特に国の最大農業生産である[[パンジャーブ州 (パキスタン)|パンジャーブ州]]と[[シンド州]]の穀倉地帯の重要な水の供給源である。ペルシャ語で''パンジ''(''panj'')は5つ、''アーブ''(''āb'')は水という意味であり、[[パンジャーブ]](Punjab)という単語は''5つの川の地''という意味である。この5つの川は後にジェーラム川、シェナブ川、ラーヴィー川、ビアース川、サトレジ川となった。インダス川は多くの重工業を支えて、パキスタンの飲料水の主な供給源となっている。 |

||

インダス川の最終的な水源はチベットにあり、 センゲ川とガー川から始まる。そして、[[ラダック]]、[[バルティスターン]]を通りながら北西に向かって流れ、ギルギット川と合流、南部[[カラコルム]]へと進む。シオック川やシガル川、ギルギット川は氷河の水をインダス川に運んでいる。[[ナンガ・パルバット]]山塊の近くの高さ4,500~5,200メートルの巨大な峡谷を作る。このあたりで徐々に流路を南に変え、そして、速くハザラを流れ、ターベラダムによってせき止められる。ターベラダムは山塊の末端に位置しており、ここ以南は河口まで広大な沖積低地が続く。インダス川は[[ペシャーワル]]と[[ラーワルピンディー]]の間を流れ、両都市の中間点であるアトック付近で[[アフガニスタン]]から流れてきた[[カブール川]]と合流する。その後、海まではパンジャブとシンド州を通り、川はゆっくり流れる。パンジナット川が''Mithankot''で合流する。この合流点の北で、川は5つのパンジャブ川とカブール川、インダス川の水を運んでいたので、 '''Satnad川'''(satは7、nadiは川の意味)と呼ばれていた。この合流点以南では目立った支流は存在しない。シンド州に入り、[[サッカル]]や[[ハイデラバード (パキスタン)|ハイデラバード]]といった大都市を通り、[[タッター]]の東で大きなデルタを形成し、[[アラビア海]]へと注ぎこむ。 |

|||

インダス川の最終的な水源はチベットにあり、 センゲ川とガー川から始まる。そして、[[ラダック]]、[[バルティスターン]]を通りながら北西に向かって流れ、ギ |

|||

ルギット川と合流、南部[[カラコルム]]へと進む。シオック川やシガル川、ギルギット川は氷河の水をインダス川に運んでいる。それから徐々に流路を南に変え、[[ペシャーワル]]と[[ラーワルピンディー]]の間を流れる。[[ナンガ・パルバット]]山塊の近くの高さ4,500~5,200メートルの巨大な峡谷を作る。そして、速くハザラを流れ、ターベラダムによってせき止められる。[[カブール川]]はアトック付近で合流する。その後、海まではパンジャブとシンド州を通り、川はゆっくり流れる。パンジナット川が''Mithankot''で合流する。この合流点の向こうで、川は5つのパンジャブ川とカブール川、インダス川の水を運んでいたので、 '''Satnad川'''(satは7、nadiは川の意味)と呼ばれていた。[[ジャムショロ]]を通り、[[タッター]]の東の大きなデルタで終わる。 |

|||

インダス川は[[海嘯]]が起こる世界でも少ない川の一つである。インダス川の水は、主にカラコルム、[[ヒンドゥークシュ山脈]]とパキスタンのチベット、カシミール地方と北パキスタンのヒマラヤの雪と氷河の水である。流量は季節によって異なり、冬は大きく減少し、[[7月]]から[[9月]]までのモンスーンの時期には川に多くの水が流れ込む。また、先史時代から川の流路が変化していないことが証明されている。[[1816年]]の地震の後、[[カッチ大湿地]]を通り、バンイ大湿原に隣接する流路から西にそれた。<ref>[http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/70-of-cattle-breeders-desert-Banni/articleshow/904446.cms 70% of cattle-breeders desert Banni]; by Narandas Thacker, TNN, 14 February 2002; The Times of India</ref><ref>[http://www.india-seminar.com/2006/564/564_c_bharwada_&_v_mahajan.htm Lost and forgotten: grasslands and pastoralists of Gujarat; by CHARUL BHARWADA and VINAY MAHAJAN; THE FORSAKEN DRYLANDS; a symposium on some of India's most invisible people; SEMINAR; NEW DELHI; 2006; NUMB 564, pages 35-39; ISSN 0037-1947], Listed at the British Library Online: [http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=193508271&ETOC=RN&from=searchengine]</ref> |

インダス川は[[海嘯]]が起こる世界でも少ない川の一つである。インダス川の水は、主にカラコルム、[[ヒンドゥークシュ山脈]]とパキスタンのチベット、カシミール地方と北パキスタンのヒマラヤの雪と氷河の水である。流量は季節によって異なり、冬は大きく減少し、[[7月]]から[[9月]]までのモンスーンの時期には川に多くの水が流れ込む。また、先史時代から川の流路が変化していないことが証明されている。[[1816年]]の地震の後、[[カッチ大湿地]]を通り、バンイ大湿原に隣接する流路から西にそれた。<ref>[http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/70-of-cattle-breeders-desert-Banni/articleshow/904446.cms 70% of cattle-breeders desert Banni]; by Narandas Thacker, TNN, 14 February 2002; The Times of India</ref><ref>[http://www.india-seminar.com/2006/564/564_c_bharwada_&_v_mahajan.htm Lost and forgotten: grasslands and pastoralists of Gujarat; by CHARUL BHARWADA and VINAY MAHAJAN; THE FORSAKEN DRYLANDS; a symposium on some of India's most invisible people; SEMINAR; NEW DELHI; 2006; NUMB 564, pages 35-39; ISSN 0037-1947], Listed at the British Library Online: [http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=193508271&ETOC=RN&from=searchengine]</ref> |

||

== 水文 == |

|||

インダス川流域における[[雨季]]は、地域差はあるもののおおまかに7月から9月上旬であり、インダス川の流量もその時期に最大となるが、川の増水はそれ以前の3月ごろから始まっている。これは、春の到来とともに[[ヒマラヤ山脈]]や[[カラコルム山脈]]の雪解け水がインダス川へと流れ込むためである。雪解け水による安定した水流があるため、インダス川は特に[[乾季]]である10月以降の流水量の年較差が比較的少ない<ref>「もっと知りたいパキスタン」p258 小西正捷編 弘文堂 昭和62年12月10日初版第1刷</ref>。一方、渇水期と増水期の水量の差は13倍以上にもなり、流量の季節変動は極めて大きい。インダス川流域は大規模な山脈の影響を受ける上流域ほど降水量が多く、インダス川平原部は北部が[[ステップ気候]]、南部が[[砂漠気候]]であり、モンスーン期を除いては降雨は少ない。 |

|||

'''[[サッカル]]([[シンド州]]北部)におけるインダス川の流量(m³/s)'''<br />([[1937年]]から[[1970年]]の34年間の平均データ)<ref>[http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/part'4/ASIA/Pakistan/2PK`Ind%20at%20Sukkur.htm Unesco - Le bassin de l'Indus - Station: Sukkur ]</ref> |

|||

<timeline> |

|||

Colors= |

|||

id:lightgrey value:gray(0.8) |

|||

id:darkgrey value:gray(0.3) |

|||

id:sfondo value:rgb(1,1,1) |

|||

id:barra value:rgb(0.6,0.8,0.9) |

|||

ImageSize = width:600 height:280 |

|||

PlotArea = left:40 bottom:40 top:20 right:20 |

|||

DateFormat = x.y |

|||

Period = from:0 till:15000 |

|||

TimeAxis = orientation:vertical |

|||

AlignBars = justify |

|||

ScaleMajor = gridcolor:lightgrey increment:2000 start:0 |

|||

ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:1000 start:0 |

|||

BackgroundColors = canvas:sfondo |

|||

BarData= |

|||

bar:Jan text:Januar |

|||

bar:Fév text:Februar |

|||

bar:Mar text:März |

|||

bar:Avr text:April |

|||

bar:Mai text:Mai |

|||

bar:Jun text:Juni |

|||

bar:Jul text:Juli |

|||

bar:Aoû text:August |

|||

bar:Sep text:Sept. |

|||

bar:Oct text:Okt. |

|||

bar:Nov text:Nov. |

|||

bar:Déc text:Dez. |

|||

PlotData= |

|||

color:barra width:30 align:left |

|||

bar:Jan from:0 till: 912 |

|||

bar:Fév from:0 till: 906 |

|||

bar:Mar from:0 till: 1028 |

|||

bar:Avr from:0 till: 1832 |

|||

bar:Mai from:0 till: 3379 |

|||

bar:Jun from:0 till: 5979 |

|||

bar:Jul from:0 till: 10257 |

|||

bar:Aoû from:0 till: 13304 |

|||

bar:Sep from:0 till: 6669 |

|||

bar:Oct from:0 till: 2433 |

|||

bar:Nov from:0 till: 1196 |

|||

bar:Déc from:0 till: 971 |

|||

PlotData= |

|||

bar:Jan at: 912 fontsize:S text: 912 shift:(-10,5) |

|||

bar:Fév at: 906 fontsize:S text: 906 shift:(-10,5) |

|||

bar:Mar at: 1028 fontsize:S text: 1028 shift:(-10,5) |

|||

bar:Avr at: 1832 fontsize:S text: 1832 shift:(-10,5) |

|||

bar:Mai at: 3379 fontsize:S text: 3379 shift:(-10,5) |

|||

bar:Jun at: 5979 fontsize:S text: 5979 shift:(-10,5) |

|||

bar:Jul at: 10257 fontsize:S text: 10257 shift:(-10,5) |

|||

bar:Aoû at: 13304 fontsize:S text: 13304 shift:(-10,5) |

|||

bar:Sep at: 6669 fontsize:S text: 6669 shift:(-10,5) |

|||

bar:Oct at: 2433 fontsize:S text: 2433 shift:(-10,5) |

|||

bar:Nov at: 1196 fontsize:S text: 1196 shift:(-10,5) |

|||

bar:Déc at: 971 fontsize:S text: 971 shift:(-10,5) |

|||

</timeline> |

|||

</center> |

|||

=== 気候変動による川の影響 === |

=== 気候変動による川の影響 === |

||

| 35行目: | 104行目: | ||

<blockquote><p>気温は中国のどこよりも4倍の速さで上昇しており、チベットの氷河は世界のどこよりも早い速度で後退し続けている。短い期間ではこれは湖を広げ、洪水と泥流をもたらすだろう。長い期間では、氷河は'''インダス川'''に不可欠である。一度氷河が消滅すると、パキスタンの水の供給が危機的になるだろう。<ref>[http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g1eE4Xw3njaW1MKpJRYOch4hOdLQ Global warming benefits to Tibet: Chinese official. Reported 18/Aug/2009.]</ref></blockquote> |

<blockquote><p>気温は中国のどこよりも4倍の速さで上昇しており、チベットの氷河は世界のどこよりも早い速度で後退し続けている。短い期間ではこれは湖を広げ、洪水と泥流をもたらすだろう。長い期間では、氷河は'''インダス川'''に不可欠である。一度氷河が消滅すると、パキスタンの水の供給が危機的になるだろう。<ref>[http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g1eE4Xw3njaW1MKpJRYOch4hOdLQ Global warming benefits to Tibet: Chinese official. Reported 18/Aug/2009.]</ref></blockquote> |

||

世界銀行の南アジア局上級水アドバイサーのデイビッド・グレイは「インダス川に何が起こるかと言うにはデータが不足している。しかし、気候変動の結果として、氷河が解けることにより、インダス川の流れに影響を与えるかもしれないという恐怖感を持っている。川のない生命がいない砂漠地帯にすむ人々は何を意味しますか。私はこの答えを知りません。しかし私たちはこのことに関心を持つ必要がある。」と言っている。<ref>http://pulitzercenter.org/openitem.cfm?id=1707</ref> |

[[世界銀行]]の南アジア局上級水アドバイサーのデイビッド・グレイは「インダス川に何が起こるかと言うにはデータが不足している。しかし、気候変動の結果として、氷河が解けることにより、インダス川の流れに影響を与えるかもしれないという恐怖感を持っている。川のない生命がいない砂漠地帯にすむ人々は何を意味しますか。私はこの答えを知りません。しかし私たちはこのことに関心を持つ必要がある。」と言っている。<ref>http://pulitzercenter.org/openitem.cfm?id=1707</ref> |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

''[[インダス文明]] |

''[[インダス文明]]も参照'' |

||

{{節stub}} |

|||

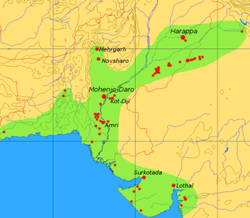

[[File:IVC Map.png|thumb|250px|インダス文明の都市群と領域]] |

|||

インダス川流域には古くから人が居住しており、紀元前2600年ごろには流域各地に小都市が建設されるようになった。これはインダス文明と呼ばれ、[[エジプト文明]]、[[メソポタミア文明]]、[[黄河文明]]とともに[[世界四大文明]]の一つに数えられる。とくに上流域、現在のパンジャーブ州にある[[ハラッパー]]と、下流域、現在のシンド州域にある[[モヘンジョ・ダロ]]がよく知られている。インダス文明は[[ドラヴィダ人]]系によって建設された[[青銅器]]文明であり、[[インダス文字]]と呼ばれる独自の文字を持ち、インダス川の増水を利用した[[氾濫農耕]]をおこなっていた。しかし、紀元前2000年ごろに起こった地殻変動によってインダスと並行して流れ海に注いでいた[[ガッガル・ハークラー川]]の河道が隆起し、ガッガル・ハークラー川上流域がインダス上流域へと注ぎこむようになった。これによってガッガル・ハークラー川下流域は干上がって砂漠化し、またインダス川は水量の急増によって河道が不安定になり、氾濫が頻発するようになった。これによって文明のネットワークに打撃を受けたインダス文明は、[[紀元前1800年]]ころに滅亡した。さらに、[[紀元前13世紀]]ごろからは北西の[[イラン高原]]より[[アーリア人]]が大移動を開始し、ドラヴィダ人を追ってこの地域を占領した。アーリア人は牧畜を中心とした半定住生活を送りながら次第に東のガンジス川流域へと進出し、[[紀元前6世紀]]ごろにはガンジス中流域からインダス上流域にかけて[[十六大国]]と呼ばれる国家群が成立した。インダス川上流域に拠点を置いたのはそのうちのカンボージャ王国、[[ガンダーラ王国]]、クル王国であった。ガンダーラ王国の名は[[リグ・ヴェーダ]]にも記載されており[[ヴェーダ]]時代から存続した国家であったが、紀元前6世紀にカンボージャ王国とガンダーラ王国は[[アケメネス朝]]ペルシャの属領となった。アケメネス朝を滅ぼした[[マケドニア王国]]の[[アレクサンドロス大王]]は[[紀元前326年]]にインダス川上流域のパンジャブ地方に侵入し、[[ヒュダスペス河畔の戦い]]でパウラヴァ族の王[[ポロス]]を破りインダス流域を支配下におさめた。しかし大王死後[[ディアドコイ戦争]]がおこるとこの地域の支配は緩み、[[紀元前305年]]、再支配を狙った[[セレウコス朝]]の[[セレウコス1世]]を退けてインドの[[マウリヤ朝]]の[[チャンドラグプタ]]がインダス領域を支配することとなった。マウリヤ朝衰退後は[[紀元前185年]]頃北の[[バクトリア]]から[[バクトリア王国]]が侵攻し、[[インド・グリーク朝]]の支配を確立した。ついで[[インド・スキタイ王国]]、[[クシャーナ朝]]、[[インド・パルティア王国]]、ふたたびクシャーナ朝、[[エフタル]]、[[サーサーン朝]]と王朝は次々と交代していった。[[7世紀]]後半、[[ウマイヤ朝]]の[[アブドゥルマリク]]によってインダス流域全域が征服された。 |

|||

[[File:Babur crossing the Indus in the heat of battle.jpg|thumb|インダス川を越えるバーブル]] |

|||

その後は群雄割拠が続くが、[[10世紀]]末に[[アフガニスタン]]の[[ガズナ朝]]がインダス上流域に侵攻して以降、西方からのイスラム国家の侵攻が相次ぎ、この地域は次第にイスラム化されていった。[[ティムール帝国]]の[[ティムール]]やムガル帝国初代皇帝の[[バーブル]]もインダス川を渡ってインドへと振興している。[[16世紀]]後半には[[ムガル帝国]]の[[アクバル]]によって征服され、1世紀ほどムガル領となっていたが、ムガル帝国の衰退とともに地方勢力が台頭し、上流域は[[シク教国]]が支配し、下流域はいくつもの小王国に分裂した。19世紀に入るとイギリスが進出をはじめ、シンド占領後2度のシク戦争ののち[[1848年]]にシク教国を滅ぼして、インダス川流域のほぼ全域を[[イギリス領インド帝国]]へと編入した。 |

|||

インドの独立運動が盛んになるなか、[[ヒンドゥー教]]徒と[[イスラム教]]徒が対立するようになると、[[全インド・ムスリム連盟]]が唱える[[インド・パキスタン分離独立]]論が勢いを増し、[[1947年]]には宗教人口区分に合わせて上流域の一部がインド領、流域の大部分がパキスタン領として分離独立した。 |

|||

== |

== 民族 == |

||

インダス川の源流域は[[チベット自治区]]であり、仏教徒の[[チベット人]]たちが居住する。インダス川は西へと流れるが、そこはインド領の[[ラダック]]となっている。ラダックは[[19世紀]]より[[ジャンムー・カシミール藩王国]]領となっていたが、もともとチベットとのつながりの深い地域であり、住民も[[チベット系民族]]であって宗教も[[チベット仏教]]である。その下流はパキスタン領の[[バルティスターン]]であるが、この地域は歴史的にラダックとつながりが深く住民もチベット系であるが、宗教は[[イスラム教]]であり、[[インド・パキスタン分離独立]]の際起きた[[第1次印パ戦争]]ではパキスタン帰属を選択した。その下流のコヒスタンなどを抜け、ヒンドスタン平原に入ると、東岸は[[パンジャーブ人]]、西岸は[[パシュトゥーン人]]が多く住むエリアとなる。どちらも[[インド・アーリア人]]に属する[[イスラム教徒]]である。その下流には西岸にバローチスターン人、東岸はシンド人の居住するエリアとなる。 |

|||

{{節stub}} |

|||

== 地理 == |

== 地理 == |

||

| 67行目: | 143行目: | ||

== 地質 == |

== 地質 == |

||

[[File:IndusZanskar.jpg|thumb|200px|インダス川の合流地点。下の川がインダス川である。]] |

[[File:IndusZanskar.jpg|thumb|200px|インダス川とザンスカール川の合流地点。下の川がインダス川である。]] |

||

インダス川はインダス海底扇状地を発達させた。インダス海底扇状地は山が侵食されてできた約500万Km<sup>3</sup>の世界で2番目に大きい堆積物である。最近の川の堆積物の研究で、パキスタン北部の[[カラコルム山脈]]はただひとつの最も重要な堆積物の源であり、ヒマラヤ山脈は2番目であると示している。たいていは[[ジェーラム川]]や[[ラーヴィー川]]、[[シェナブ川]]、[[ビアース川]]、[[サトレジ川]]といったパンジャーブ地方からの大きな河川からである。アラビア海の堆積物の分析によって、500万年前まではインダス川は、[[ガンジス川]]へと東に流れていたパンジャーブ地方の川とは合流していなかった。<ref>{{cite journal |

インダス川はインダス海底扇状地を発達させた。インダス海底扇状地は山が侵食されてできた約500万Km<sup>3</sup>の世界で2番目に大きい堆積物である。最近の川の堆積物の研究で、パキスタン北部の[[カラコルム山脈]]はただひとつの最も重要な堆積物の源であり、ヒマラヤ山脈は2番目であると示している。たいていは[[ジェーラム川]]や[[ラーヴィー川]]、[[シェナブ川]]、[[ビアース川]]、[[サトレジ川]]といったパンジャーブ地方からの大きな河川からである。アラビア海の堆積物の分析によって、500万年前まではインダス川は、[[ガンジス川]]へと東に流れていたパンジャーブ地方の川とは合流していなかった。<ref>{{cite journal |

||

| last = Clift |

| last = Clift |

||

| 106行目: | 182行目: | ||

| doi = 10.1029/2000TC001243 |

| doi = 10.1029/2000TC001243 |

||

}}</ref> |

}}</ref> |

||

インダス川とガンジス川の分水嶺は[[デリー]]西方に位置するが、この付近は[[ヒンドスタン平原]]のただ中であり、特に高い山岳によって区切られているわけではない。インダス平原とガンジス平原は連続しており、地質的にも肥沃な沖積土壌という共通点があるため、総称してヒンドスタン平原と呼ばれる。 |

|||

== 野生生物 == |

== 野生生物 == |

||

[[File:Indus river, Pakistan.jpg|thumb|right|インダス川にかかる歩行者専用橋]] |

|||

[[File:Fishermen on the Indus.jpeg|thumb|1905年ごろのインダス川の漁民]] |

|||

[[File:Indus near Skardu.jpg|thumb|right|ギルギット・バルティスタン州[[スカルドゥ]]のインダス川]] |

|||

アレクサンダー大王の遠征のときのインダス川流域の報告はこの地域は健全な森に覆われていると示しているが、現在は後退している。[[ムガル帝国]]の王[[バーブル]]は自身の回想記「バーブル・ナーマ」の中で、インダス川の土手でサイに出会ったと書いている。広範囲に渡る森林破壊と人間のシワリク丘陵の生態系の妨害は植生と生育状況を著しく悪化させている。インダス川流域はやせた植生で乾燥している。農業は灌漑によって維持されている。 |

アレクサンダー大王の遠征のときのインダス川流域の報告はこの地域は健全な森に覆われていると示しているが、現在は後退している。[[ムガル帝国]]の王[[バーブル]]は自身の回想記「バーブル・ナーマ」の中で、インダス川の土手でサイに出会ったと書いている。広範囲に渡る森林破壊と人間のシワリク丘陵の生態系の妨害は植生と生育状況を著しく悪化させている。インダス川流域はやせた植生で乾燥している。農業は灌漑によって維持されている。 |

||

| 113行目: | 194行目: | ||

== 経済 == |

== 経済 == |

||

インダス川は[[パンジャーブ州 (パキスタン)|パンジャーブ州]]と[[シンド州]]の最も重要な水資源であ |

インダス川は[[パンジャーブ州 (パキスタン)|パンジャーブ州]]と[[シンド州]]の最も重要な水資源であり、パキスタンの農業と食料生産の中心を形作っている。インダス川下流では降水量が少ないので、特に川が重要である。灌漑の水路は初めにインダス文明の人々によって、後に[[クシャーナ朝]]と[[ムガル帝国]]の技術者によって作られた。近代的な灌漑は[[1850年]]に[[イギリス東インド会社]]によって導入され、古い水路の修復とともに近代的な水路が建設された。イギリスは世界で最も複雑な水路のネットワークの一つの建設を監督した。パンジャーブにおいてはこれまでの灌漑で農耕がおこなわれていたのは川のそばの沖積低地(ベート)に限られ、川と川の間に広がる沖積台地(バール)は荒れ地となっていたが、イギリスは[[1859年]]の上バーリー・ドーアーブ水路を皮切りに9本の用水路を建設し、バールに大規模な入植地を開発してこの地方をコムギや綿花の一大産地へと変貌させた。グッズダムは1,350mの長さがあり、[[サッカル]]、[[ジャコババード]]、[[ラルカナ]]、[[カラート地区|カラート]]を灌漑している。シンド州のサッカルに[[1932年]]に建設されたサッカルダムは20,000Km<sup>2</sup>以上に水を供給している。このダムの建設によって、氾濫農耕に依存していたシンド州の農業は通年用水路 |

||

による農耕へと移行した<ref>「南アジアの国土と経済 第3巻 パキスタン」p80 B.L.C.ジョンソン著 山中一郎・松本絹代・佐藤宏・押川文子共訳 二宮書店 昭和62年4月15日第1刷</ref>。 |

|||

[[インド・パキスタン分離独立|パキスタンの独立]]後、[[1960年]]に[[インド]]と[[パキスタン]]の間に |

[[インド・パキスタン分離独立|パキスタンの独立]]後、分割されたパンジャーブ州の灌漑システムは大打撃を受けた。特に東部において水を供給する上流部がインドに、下流部がパキスタンに属するようになったうえ、両国間の関係は最悪で幾度か[[インド・パキスタン戦争]]を起こしたからである。この問題を解決するため、[[1960年]]に[[インド]]と[[パキスタン]]の間に水管理条約が締結され、インドがパンジャブの5つの川のうち[[サトレジ川]]、ラーヴィー川、ビアーズ川の3つの支流の水を、パキスタンはインダス川と、2つの西の支流である[[ジェーラム川]]と[[シェナブ川]]の上流域の管理は[[インド]]から独立されて水を受け取ることが保障された。<ref>{{cite web |

||

|url=http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0003769 |

|url=http://en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0003769 |

||

|title=Tarabela Dam |

|title=Tarabela Dam |

||

| 125行目: | 207行目: | ||

|publisher=Encyclopedia Britannica |

|publisher=Encyclopedia Britannica |

||

|accessdate=2007-07-09 |

|accessdate=2007-07-09 |

||

}}</ref> パキスタンの水利電力開発公社は[[バハーワルプール]]と[[ムルターン]]の地域への水道を延ばす、インダス川とジェーラム川の水を連絡するチャシュマ-ジェーラム連絡水路の建設を引き受けた。パキスタンは[[ラーワルピンディー]]の近くの2743mの長さで、143mの高さがあり、80Kmの貯水池を持つターベラダムを建設した。[[ハイデラバード]]の近くのコトリダムは915mの長さがあり、[[カラチ]]に追加の供給をしている。[[デラ・ガージ・カーン]]の近くの''Taunsa''ダムは100,000KWの電力を供給している。インダス川の支流の広いつながりは[[カイバル・パクトゥンクワ州]]の[[ペシャーワル]]の流域に水資源を広げるのを手伝ってきた。 |

}}</ref> これによって[[水利権]]問題は最終的に解決したものの、東部3支流によって灌漑されていたパンジャーブ州東部の広大な穀倉地帯に新たに水を供給する必要に迫られることとなった。これを解決するため、パキスタンの水利電力開発公社は[[バハーワルプール]]と[[ムルターン]]の地域への水道を延ばす、インダス川とジェーラム川の水を連絡するチャシュマ-ジェーラム連絡水路の建設を引き受けた。もともとインダス本流および西部2支流の水量は豊富で供給余力もあり、イギリス統治時代から構想はされていた計画であった。この水路の建設により、西部の水が東部へと供給され、パキスタン国内で完結する安定した灌漑システムが再び構築された。パキスタンは[[ラーワルピンディー]]の近くの2743mの長さで、143mの高さがあり、80Kmの貯水池を持つターベラダムを建設した。[[ハイデラバード (パキスタン)|ハイデラバード]]の近くのコトリダムは915mの長さがあり、[[カラチ]]に追加の供給をしている。[[デラ・ガージ・カーン]]の近くの''Taunsa''ダムは100,000KWの電力を供給している。インダス川の支流の広いつながりは[[カイバル・パクトゥンクワ州]]の[[ペシャーワル]]の流域に水資源を広げるのを手伝ってきた。また、インド側の[[パンジャーブ州 (インド)|パンジャーブ州]]も同様に穀倉地帯であり、東部3支流を水源に灌漑用水が供給され、インドの穀倉地帯となっている。 |

||

パキスタンの灌漑耕地率は76.9%(1985年)、国土に対する灌漑面積率は19.1%(1985年)と非常に高いが、この灌漑用水のほとんどがインダス川およびインダス水系からもたらされたものである。大規模な灌漑とダム事業は、パキスタンの[[木綿]]、[[サトウキビ]]、[[コムギ]]のような穀物の大量生産の基礎となっている。ダムはまた、重工業と都市の中心のための電気を生み出している。しかし、大規模な灌漑は[[塩害]]などの環境問題をももたらしている。インダス川流域にはパキスタンの人口の80%が集中している。インダス本流に沿った主要都市はパンジャーブ州にはあまりなく、シンド州のサッカルやハイデラバードが主なものとなっている。カラチはインダス川のダムから水の供給を受けているものの、インダス川からは離れている。 |

|||

インダス川は古代には重要な河川交通路であったが、季節によって流量が激しく変化するうえ各地でダムが建設されたことにより、現在ではほとんど水上交通路としての機能は持っていない。 |

|||

== 環境問題 == |

|||

インダス川流域において最も重大な環境問題は塩害である。インダス流域のほとんどは乾燥地域であり、特に農業生産力の高いパンジャーブ州およびシンド州はそうである。これらの地域で19世紀末から20世紀初頭にかけて用水路が整備されると、用水路や農地からの浸透によって地下水位が上昇を始めた。地下水位上昇は[[井戸]]利用の活性化をもたらすというプラス面もあったものの、地中に含まれていた塩分が毛細管現象によって地上に析出し、乾燥地域であるため降雨による塩分の除去も行われず、結果として塩分化し耕作の行えなくなった農地が[[1940年代]]から急増し始めた。これを改善するために土地改良事業や用水路の改良、ポンプ式井戸の設置や排水路の建設が行われている<ref>「もっと知りたいパキスタン」pp270-271 小西正捷編 弘文堂 昭和62年12月10日初版第1刷</ref>。 |

|||

インダス川の水質は沿岸の工場や農業用水などによって悪化している。川の汚染物質が高濃度になるにつれ、インダスカワイルカの生息数が減少している。1997年パキスタン環境保護法に基づき、シンド州環境保護庁はインダス川周辺の汚染工場の閉鎖を命じた.<ref name="Polluting factory shut down">{{cite news|title=SEPA orders polluting factory to stop production|url=http://archives.dawn.com/2008/12/03/local8.htm|accessdate=28 June 2012|newspaper=Dawn|date=3 Dec 2008}}</ref>。インダスカワイルカの減少は水質汚染のほか、漁師が魚を取るために川に流す毒も原因の一つである.<ref name="Fishing poison 1">{{cite news|title=Fishing poison killing Indus dolphins, PA told|url=http://epaper.dawn.com/~epaper/DetailImage.php?StoryImage=09_03_2012_117_001|accessdate=28 June 2012|newspaper=Dawn|date=3/9/2012}}</ref><ref name="Fishing poison 2">{{cite news|title='18 dolphins died from poisoning in Jan'|url=http://dawn.com/2012/05/01/18-dolphins-died-from-poisoning-in-jan/|accessdate=28 June 2012|newspaper=Dawn|date=1 May 2012}}</ref>。この結果、政府はグドゥからサッカルまでの区間において[[漁業]]を禁止した]].<ref name="Indus Fishing Ban">{{cite news|title=Threat to dolphin: Govt bans fishing between Guddu and Sukkur|url=http://tribune.com.pk/story/347500/threat-to-dolphin-govt-bans-fishing-between-guddu-and-sukkur/|accessdate=28 June 2012|newspaper=The Express Tribune|date=9th Mar 2012}}</ref>。 |

|||

== 洪水 == |

|||

[[File:Indus flooding 2010 en.svg|thumb|right|2010年8月26日のインダス川の洪水状況。]] |

|||

インダス川は乾季には氷河の雪解け水によって水量の年較差が少ないものの、雨季には降水量によって水量が年によって大幅に変化し、しばしば洪水となることがある。特に[[2010年]]の洪水は大規模なものであった。2010年7月、[[モンスーン]]による降雨が異常に多かったため、インダス川の水は堤防を乗り越え、洪水を引き起こした。異常降雨はさらに2か月続き、パキスタンの広大な地域に壊滅的な被害をもたらした。8月8日、シンド州のサッカル付近にあるモル・カーン・ジャトイ村で堤防が決壊した<ref name="Bodeen">{{cite news|last=Bodeen|first=Christopher|title=Asia flooding plunges millions into misery|url=http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jLQ5AssQ1MzPfWcFQRV8ZeJhjctQD9HFBA400|accessdate=8 August 2010|agency=Associated Press|date=8 August 2010}}</ref>。8月上旬には洪水はシンド州からパンジャーブ州西部へと広がり、両州においてすくなくとも57万ヘクタールの耕地が浸水した<ref name="BBC7">{{cite news|last=Guerin|first=Orla|title=Pakistan issues flooding 'red alert' for Sindh province|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10900947|accessdate=7 August 2010|publisher=British Broadcasting Corporation|date=7 August 2010}}</ref>。2010年9月末までに2000人以上が死亡し<ref name="bbc.co.uk">{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10994989 |title=BBC News - Pakistan floods: World Bank to lend $900m for recovery |publisher=bbc.co.uk |date=2010-08-17 |accessdate=2010-08-24}}</ref>、100万軒以上の家屋が破壊された.<ref>{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10984477 |title=BBC News - Millions of Pakistan children at risk of flood diseases |publisher=bbc.co.uk |date=2010-08-16 |accessdate=2010-08-24}}</ref>。最終的には洪水被害地域はパキスタン国土の20%に達し<ref>http://www.cnn.co.jp/world/35022425.html パキスタン洪水 先月来の死者400人超、470万人が被災 CNN 2012年9月30日 2012年12月31日閲覧 </ref>、被災者は2000万人以上に達した<ref>http://www.jica.go.jp/press/2010/20100826_01.html パキスタン洪水被害ニーズアセスメントへの参画を決定 | プレスリリース(2010年) | プレスリリース | ニュース - JICA 2012年12月31日閲覧</ref>。 |

|||

その翌年、[[2011年]]もモンスーン期に異常降水があり、8月中旬には前例のない激しい雨によってシンド州の16の地区で洪水が起こった.<ref name="pakmet1">[http://www.pakmet.com.pk/Latest-News/Latest-News.html Government of Pakistan Pakmet.com.pk Retrieved on 19 September 2011]{{dead link|date=December 2012}}</ref>。この洪水はさらに拡大し、シンド州および[[バローチスターン州]]東部、パンジャーブ州南部にまで広がった.<ref name="autogenerated1">{{cite news|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-14923154 |title=Pakistan floods: Oxfam launches emergency aid response|accessdate=15 September 2011|newspaper=BBC World News South Asia|date=14 September 2011}}</ref>。この洪水も大きな被害をもたらし、1,524,773軒の家屋と530万人に被害をもたらし、434人を死亡させた。農地の被害は70万ヘクタールに及び、前年に続いてパキスタンの穀倉地帯に深刻な被害をもたらした.<ref name="et">{{cite news|url=http://tribune.com.pk/story/251425/floods-worsen-270-killed-officials/|title=Floods worsen, 270 killed: officials|work=The Express Tribune|date=13 September 2011|accessdate=13 September 2011}}</ref>。 |

|||

さらに[[2012年]]にも、今度は北部の[[カイバル・パクトゥンクワ州]]とパンジャーブ州、[[アーザード・カシミール]]にて大洪水が起こり、470万人が被災し400人以上が死亡した<ref>http://www.cnn.co.jp/world/35022425.html パキスタン洪水 先月来の死者400人超、470万人が被災 CNN 2012年9月30日 2012年12月31日閲覧 </ref>。 |

|||

== その他 == |

== その他 == |

||

| 138行目: | 237行目: | ||

{{DEFAULTSORT:いんたすかわ}} |

{{DEFAULTSORT:いんたすかわ}} |

||

{{Commonscat|Indus river}} |

{{Commonscat|Indus river}} |

||

{{South-asia-stub}} |

|||

{{river-stub}} |

|||

[[Category:パキスタンの河川]] |

[[Category:パキスタンの河川]] |

||

[[Category:チベットの河川]] |

[[Category:チベットの河川]] |

||

[[Category:インドの河川]] |

[[Category:インドの河川]] |

||

[[Category:インダス文明]] |

[[Category:インダス文明]] |

||

[[Category:アジアの複数の国を流れる河川]] |

|||

[[af:Indus]] |

[[af:Indus]] |

||

| 187行目: | 286行目: | ||

[[ia:Fluvio Indo]] |

[[ia:Fluvio Indo]] |

||

[[id:Sungai Indus]] |

[[id:Sungai Indus]] |

||

[[ilo:Karayan Indus]] |

|||

[[is:Indusfljót]] |

[[is:Indusfljót]] |

||

[[it:Indo]] |

[[it:Indo]] |

||

| 204行目: | 304行目: | ||

[[ms:Sungai Indus]] |

[[ms:Sungai Indus]] |

||

[[my:အိန္ဒုမြစ်]] |

[[my:အိန္ဒုမြစ်]] |

||

[[new:सिन्धु |

[[new:सिन्धु खुसि]] |

||

[[nl:Indus (rivier)]] |

[[nl:Indus (rivier)]] |

||

[[nn:Indus]] |

[[nn:Indus]] |

||

2013年2月23日 (土) 06:47時点における版

| インダス川 | |

|---|---|

衛星写真から見たインダス川 | |

| 延長 | 3200 km |

| 平均流量 | 6,600 m³/s |

| 流域面積 | 1,165,000 km² |

| 水源 |

センゲ川とガー川の合流点 中国・チベット・チベット高原 |

| 河口・合流先 | アラビア海(パキスタン) |

| 流域 | 中国・チベット - パキスタン |

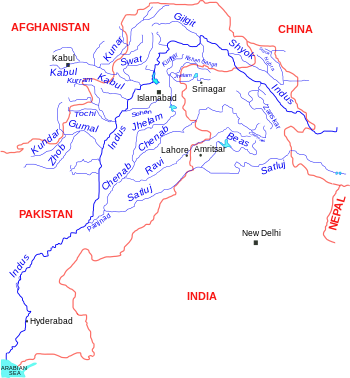

インダス川(ヒンディー語、サンスクリット: सिन्धु 、ウルドゥー語: سندھ 、シンド語: سندھو 、パンジャーブ語:سندھ、ペルシア語:حندو 、パシュトー語:ّآباسن、チベット語: Sengge Chu、中国語: 印度河、ギリシア語: Ινδός)は、インド亜大陸を流れる主要河川。 チベット自治区のマナサロヴァル湖の近くのチベット高原から始まり、ジャンムー・カシミール州のラダックを通る。その後、パキスタンに入ってギルギット・バルティスタン州を通り、パンジャーブ州を南に抜け、シンド州に入り、パキスタンの港都市カラチの近くのアラビア海に注いでいる。インダス川の長さは3,180Kmで、パキスタン最大の河川である。インダス川本流の93%はパキスタン領内であり、5%がインド、2%が中国領を流れる。 インダス川の流域面積は1,165,000Km2以上である。一年間に流れる水の量は、約207Km3と推定され、世界で21番目である。氷河が広がる標高から始まり、温帯樹林の生態系、平野、乾燥地帯を作っている。シェナブ川、ラーヴィー川、サトレジ川、ジェーラム川、ビアース川及び北西辺境州とアフガニスタンから流れる2つの支流と共にシンドゥ七大河のデルタを形成する。

概要

インダス川はパキスタン経済、特に国の最大農業生産であるパンジャーブ州とシンド州の穀倉地帯の重要な水の供給源である。ペルシャ語でパンジ(panj)は5つ、アーブ(āb)は水という意味であり、パンジャーブ(Punjab)という単語は5つの川の地という意味である。この5つの川は後にジェーラム川、シェナブ川、ラーヴィー川、ビアース川、サトレジ川となった。インダス川は多くの重工業を支えて、パキスタンの飲料水の主な供給源となっている。

インダス川の最終的な水源はチベットにあり、 センゲ川とガー川から始まる。そして、ラダック、バルティスターンを通りながら北西に向かって流れ、ギルギット川と合流、南部カラコルムへと進む。シオック川やシガル川、ギルギット川は氷河の水をインダス川に運んでいる。ナンガ・パルバット山塊の近くの高さ4,500~5,200メートルの巨大な峡谷を作る。このあたりで徐々に流路を南に変え、そして、速くハザラを流れ、ターベラダムによってせき止められる。ターベラダムは山塊の末端に位置しており、ここ以南は河口まで広大な沖積低地が続く。インダス川はペシャーワルとラーワルピンディーの間を流れ、両都市の中間点であるアトック付近でアフガニスタンから流れてきたカブール川と合流する。その後、海まではパンジャブとシンド州を通り、川はゆっくり流れる。パンジナット川がMithankotで合流する。この合流点の北で、川は5つのパンジャブ川とカブール川、インダス川の水を運んでいたので、 Satnad川(satは7、nadiは川の意味)と呼ばれていた。この合流点以南では目立った支流は存在しない。シンド州に入り、サッカルやハイデラバードといった大都市を通り、タッターの東で大きなデルタを形成し、アラビア海へと注ぎこむ。

インダス川は海嘯が起こる世界でも少ない川の一つである。インダス川の水は、主にカラコルム、ヒンドゥークシュ山脈とパキスタンのチベット、カシミール地方と北パキスタンのヒマラヤの雪と氷河の水である。流量は季節によって異なり、冬は大きく減少し、7月から9月までのモンスーンの時期には川に多くの水が流れ込む。また、先史時代から川の流路が変化していないことが証明されている。1816年の地震の後、カッチ大湿地を通り、バンイ大湿原に隣接する流路から西にそれた。[1][2]

水文

インダス川流域における雨季は、地域差はあるもののおおまかに7月から9月上旬であり、インダス川の流量もその時期に最大となるが、川の増水はそれ以前の3月ごろから始まっている。これは、春の到来とともにヒマラヤ山脈やカラコルム山脈の雪解け水がインダス川へと流れ込むためである。雪解け水による安定した水流があるため、インダス川は特に乾季である10月以降の流水量の年較差が比較的少ない[3]。一方、渇水期と増水期の水量の差は13倍以上にもなり、流量の季節変動は極めて大きい。インダス川流域は大規模な山脈の影響を受ける上流域ほど降水量が多く、インダス川平原部は北部がステップ気候、南部が砂漠気候であり、モンスーン期を除いては降雨は少ない。

サッカル(シンド州北部)におけるインダス川の流量(m³/s)

(1937年から1970年の34年間の平均データ)[4]

気候変動による川の影響

チベット高原には、世界で3番目の氷の蓄積がある。中国気象局の前局長であった秦大河は、近年の氷の融解と気温の上昇は短い期間では農業と観光によい面をもたらすだろうと言った。しかし、次のように強い警告を発した。

気温は中国のどこよりも4倍の速さで上昇しており、チベットの氷河は世界のどこよりも早い速度で後退し続けている。短い期間ではこれは湖を広げ、洪水と泥流をもたらすだろう。長い期間では、氷河はインダス川に不可欠である。一度氷河が消滅すると、パキスタンの水の供給が危機的になるだろう。[5]

世界銀行の南アジア局上級水アドバイサーのデイビッド・グレイは「インダス川に何が起こるかと言うにはデータが不足している。しかし、気候変動の結果として、氷河が解けることにより、インダス川の流れに影響を与えるかもしれないという恐怖感を持っている。川のない生命がいない砂漠地帯にすむ人々は何を意味しますか。私はこの答えを知りません。しかし私たちはこのことに関心を持つ必要がある。」と言っている。[6]

歴史

インダス文明も参照

インダス川流域には古くから人が居住しており、紀元前2600年ごろには流域各地に小都市が建設されるようになった。これはインダス文明と呼ばれ、エジプト文明、メソポタミア文明、黄河文明とともに世界四大文明の一つに数えられる。とくに上流域、現在のパンジャーブ州にあるハラッパーと、下流域、現在のシンド州域にあるモヘンジョ・ダロがよく知られている。インダス文明はドラヴィダ人系によって建設された青銅器文明であり、インダス文字と呼ばれる独自の文字を持ち、インダス川の増水を利用した氾濫農耕をおこなっていた。しかし、紀元前2000年ごろに起こった地殻変動によってインダスと並行して流れ海に注いでいたガッガル・ハークラー川の河道が隆起し、ガッガル・ハークラー川上流域がインダス上流域へと注ぎこむようになった。これによってガッガル・ハークラー川下流域は干上がって砂漠化し、またインダス川は水量の急増によって河道が不安定になり、氾濫が頻発するようになった。これによって文明のネットワークに打撃を受けたインダス文明は、紀元前1800年ころに滅亡した。さらに、紀元前13世紀ごろからは北西のイラン高原よりアーリア人が大移動を開始し、ドラヴィダ人を追ってこの地域を占領した。アーリア人は牧畜を中心とした半定住生活を送りながら次第に東のガンジス川流域へと進出し、紀元前6世紀ごろにはガンジス中流域からインダス上流域にかけて十六大国と呼ばれる国家群が成立した。インダス川上流域に拠点を置いたのはそのうちのカンボージャ王国、ガンダーラ王国、クル王国であった。ガンダーラ王国の名はリグ・ヴェーダにも記載されておりヴェーダ時代から存続した国家であったが、紀元前6世紀にカンボージャ王国とガンダーラ王国はアケメネス朝ペルシャの属領となった。アケメネス朝を滅ぼしたマケドニア王国のアレクサンドロス大王は紀元前326年にインダス川上流域のパンジャブ地方に侵入し、ヒュダスペス河畔の戦いでパウラヴァ族の王ポロスを破りインダス流域を支配下におさめた。しかし大王死後ディアドコイ戦争がおこるとこの地域の支配は緩み、紀元前305年、再支配を狙ったセレウコス朝のセレウコス1世を退けてインドのマウリヤ朝のチャンドラグプタがインダス領域を支配することとなった。マウリヤ朝衰退後は紀元前185年頃北のバクトリアからバクトリア王国が侵攻し、インド・グリーク朝の支配を確立した。ついでインド・スキタイ王国、クシャーナ朝、インド・パルティア王国、ふたたびクシャーナ朝、エフタル、サーサーン朝と王朝は次々と交代していった。7世紀後半、ウマイヤ朝のアブドゥルマリクによってインダス流域全域が征服された。

その後は群雄割拠が続くが、10世紀末にアフガニスタンのガズナ朝がインダス上流域に侵攻して以降、西方からのイスラム国家の侵攻が相次ぎ、この地域は次第にイスラム化されていった。ティムール帝国のティムールやムガル帝国初代皇帝のバーブルもインダス川を渡ってインドへと振興している。16世紀後半にはムガル帝国のアクバルによって征服され、1世紀ほどムガル領となっていたが、ムガル帝国の衰退とともに地方勢力が台頭し、上流域はシク教国が支配し、下流域はいくつもの小王国に分裂した。19世紀に入るとイギリスが進出をはじめ、シンド占領後2度のシク戦争ののち1848年にシク教国を滅ぼして、インダス川流域のほぼ全域をイギリス領インド帝国へと編入した。

インドの独立運動が盛んになるなか、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が対立するようになると、全インド・ムスリム連盟が唱えるインド・パキスタン分離独立論が勢いを増し、1947年には宗教人口区分に合わせて上流域の一部がインド領、流域の大部分がパキスタン領として分離独立した。

民族

インダス川の源流域はチベット自治区であり、仏教徒のチベット人たちが居住する。インダス川は西へと流れるが、そこはインド領のラダックとなっている。ラダックは19世紀よりジャンムー・カシミール藩王国領となっていたが、もともとチベットとのつながりの深い地域であり、住民もチベット系民族であって宗教もチベット仏教である。その下流はパキスタン領のバルティスターンであるが、この地域は歴史的にラダックとつながりが深く住民もチベット系であるが、宗教はイスラム教であり、インド・パキスタン分離独立の際起きた第1次印パ戦争ではパキスタン帰属を選択した。その下流のコヒスタンなどを抜け、ヒンドスタン平原に入ると、東岸はパンジャーブ人、西岸はパシュトゥーン人が多く住むエリアとなる。どちらもインド・アーリア人に属するイスラム教徒である。その下流には西岸にバローチスターン人、東岸はシンド人の居住するエリアとなる。

地理

支流

- フンザ川

- ナガー川

- アストル川

- バルラム川

- ガー川

- ギザル川

- ギルギット川

- Gumal川

- カブール川

- パンジャナード川

- シガル川

- シオック川

- Suru川

- Swaan川

- Tanubal川

- ザンスカール川

地質

インダス川はインダス海底扇状地を発達させた。インダス海底扇状地は山が侵食されてできた約500万Km3の世界で2番目に大きい堆積物である。最近の川の堆積物の研究で、パキスタン北部のカラコルム山脈はただひとつの最も重要な堆積物の源であり、ヒマラヤ山脈は2番目であると示している。たいていはジェーラム川やラーヴィー川、シェナブ川、ビアース川、サトレジ川といったパンジャーブ地方からの大きな河川からである。アラビア海の堆積物の分析によって、500万年前まではインダス川は、ガンジス川へと東に流れていたパンジャーブ地方の川とは合流していなかった。[7]より早い研究で、西チベットの砂と泥は4500万年前まで、アラビア海に到達していたことが明らかにされた。これは、そのときまで古代のインダス川の存在を意味している。[8]原始のインダス川のデルタは、後にアフガニスタンとパキスタンの国境上にあるKatawaz Basinで発見された。インダス川はリグ・ヴェーダによると、ヒマラヤ山脈からパキスタンを通り、アラビア海へと注ぐサラスヴァティーである。

ナンガ・パルバット地方では、インダス川の河川争奪とこの地方の迂回によって、大量の侵食の総計が中流と下流に表面が硬い岩を運んできたと思われる。[9]

インダス川とガンジス川の分水嶺はデリー西方に位置するが、この付近はヒンドスタン平原のただ中であり、特に高い山岳によって区切られているわけではない。インダス平原とガンジス平原は連続しており、地質的にも肥沃な沖積土壌という共通点があるため、総称してヒンドスタン平原と呼ばれる。

野生生物

アレクサンダー大王の遠征のときのインダス川流域の報告はこの地域は健全な森に覆われていると示しているが、現在は後退している。ムガル帝国の王バーブルは自身の回想記「バーブル・ナーマ」の中で、インダス川の土手でサイに出会ったと書いている。広範囲に渡る森林破壊と人間のシワリク丘陵の生態系の妨害は植生と生育状況を著しく悪化させている。インダス川流域はやせた植生で乾燥している。農業は灌漑によって維持されている。

視力のないインダスカワイルカ(Platanista gangetica minor)はインダス川のみで発見されているイルカの亜種である。以前は、インダス川の支流でも生息していた。川のイリッシュ(Hilsa)は人々にとって美味である。川の魚の生息数は非常に多く、主要な漁業の中心地であるサッカルやタッター、コトリはシンド州南部にある。しかし、ダムの建設と灌漑は養殖漁業に経済の活気をもたらしている。カラチの南東にある、大きなデルタは世界で最も重要な生態学上の地域の1つとして保護論者に認められている。ここでは、川が湿地、小川に姿を変え、海と出会う。また、シマガツオやクルマエビを含む海の魚が大量に発見される。

経済

インダス川はパンジャーブ州とシンド州の最も重要な水資源であり、パキスタンの農業と食料生産の中心を形作っている。インダス川下流では降水量が少ないので、特に川が重要である。灌漑の水路は初めにインダス文明の人々によって、後にクシャーナ朝とムガル帝国の技術者によって作られた。近代的な灌漑は1850年にイギリス東インド会社によって導入され、古い水路の修復とともに近代的な水路が建設された。イギリスは世界で最も複雑な水路のネットワークの一つの建設を監督した。パンジャーブにおいてはこれまでの灌漑で農耕がおこなわれていたのは川のそばの沖積低地(ベート)に限られ、川と川の間に広がる沖積台地(バール)は荒れ地となっていたが、イギリスは1859年の上バーリー・ドーアーブ水路を皮切りに9本の用水路を建設し、バールに大規模な入植地を開発してこの地方をコムギや綿花の一大産地へと変貌させた。グッズダムは1,350mの長さがあり、サッカル、ジャコババード、ラルカナ、カラートを灌漑している。シンド州のサッカルに1932年に建設されたサッカルダムは20,000Km2以上に水を供給している。このダムの建設によって、氾濫農耕に依存していたシンド州の農業は通年用水路 による農耕へと移行した[10]。

パキスタンの独立後、分割されたパンジャーブ州の灌漑システムは大打撃を受けた。特に東部において水を供給する上流部がインドに、下流部がパキスタンに属するようになったうえ、両国間の関係は最悪で幾度かインド・パキスタン戦争を起こしたからである。この問題を解決するため、1960年にインドとパキスタンの間に水管理条約が締結され、インドがパンジャブの5つの川のうちサトレジ川、ラーヴィー川、ビアーズ川の3つの支流の水を、パキスタンはインダス川と、2つの西の支流であるジェーラム川とシェナブ川の上流域の管理はインドから独立されて水を受け取ることが保障された。[11]Indus Basinプロジェクトの中心はジェーラム川に建設されたマングラダムと、インダス川に建設されたターベラダムとそれらの補助的なダムである。[12] これによって水利権問題は最終的に解決したものの、東部3支流によって灌漑されていたパンジャーブ州東部の広大な穀倉地帯に新たに水を供給する必要に迫られることとなった。これを解決するため、パキスタンの水利電力開発公社はバハーワルプールとムルターンの地域への水道を延ばす、インダス川とジェーラム川の水を連絡するチャシュマ-ジェーラム連絡水路の建設を引き受けた。もともとインダス本流および西部2支流の水量は豊富で供給余力もあり、イギリス統治時代から構想はされていた計画であった。この水路の建設により、西部の水が東部へと供給され、パキスタン国内で完結する安定した灌漑システムが再び構築された。パキスタンはラーワルピンディーの近くの2743mの長さで、143mの高さがあり、80Kmの貯水池を持つターベラダムを建設した。ハイデラバードの近くのコトリダムは915mの長さがあり、カラチに追加の供給をしている。デラ・ガージ・カーンの近くのTaunsaダムは100,000KWの電力を供給している。インダス川の支流の広いつながりはカイバル・パクトゥンクワ州のペシャーワルの流域に水資源を広げるのを手伝ってきた。また、インド側のパンジャーブ州も同様に穀倉地帯であり、東部3支流を水源に灌漑用水が供給され、インドの穀倉地帯となっている。

パキスタンの灌漑耕地率は76.9%(1985年)、国土に対する灌漑面積率は19.1%(1985年)と非常に高いが、この灌漑用水のほとんどがインダス川およびインダス水系からもたらされたものである。大規模な灌漑とダム事業は、パキスタンの木綿、サトウキビ、コムギのような穀物の大量生産の基礎となっている。ダムはまた、重工業と都市の中心のための電気を生み出している。しかし、大規模な灌漑は塩害などの環境問題をももたらしている。インダス川流域にはパキスタンの人口の80%が集中している。インダス本流に沿った主要都市はパンジャーブ州にはあまりなく、シンド州のサッカルやハイデラバードが主なものとなっている。カラチはインダス川のダムから水の供給を受けているものの、インダス川からは離れている。

インダス川は古代には重要な河川交通路であったが、季節によって流量が激しく変化するうえ各地でダムが建設されたことにより、現在ではほとんど水上交通路としての機能は持っていない。

環境問題

インダス川流域において最も重大な環境問題は塩害である。インダス流域のほとんどは乾燥地域であり、特に農業生産力の高いパンジャーブ州およびシンド州はそうである。これらの地域で19世紀末から20世紀初頭にかけて用水路が整備されると、用水路や農地からの浸透によって地下水位が上昇を始めた。地下水位上昇は井戸利用の活性化をもたらすというプラス面もあったものの、地中に含まれていた塩分が毛細管現象によって地上に析出し、乾燥地域であるため降雨による塩分の除去も行われず、結果として塩分化し耕作の行えなくなった農地が1940年代から急増し始めた。これを改善するために土地改良事業や用水路の改良、ポンプ式井戸の設置や排水路の建設が行われている[13]。

インダス川の水質は沿岸の工場や農業用水などによって悪化している。川の汚染物質が高濃度になるにつれ、インダスカワイルカの生息数が減少している。1997年パキスタン環境保護法に基づき、シンド州環境保護庁はインダス川周辺の汚染工場の閉鎖を命じた.[14]。インダスカワイルカの減少は水質汚染のほか、漁師が魚を取るために川に流す毒も原因の一つである.[15][16]。この結果、政府はグドゥからサッカルまでの区間において漁業を禁止した]].[17]。

洪水

インダス川は乾季には氷河の雪解け水によって水量の年較差が少ないものの、雨季には降水量によって水量が年によって大幅に変化し、しばしば洪水となることがある。特に2010年の洪水は大規模なものであった。2010年7月、モンスーンによる降雨が異常に多かったため、インダス川の水は堤防を乗り越え、洪水を引き起こした。異常降雨はさらに2か月続き、パキスタンの広大な地域に壊滅的な被害をもたらした。8月8日、シンド州のサッカル付近にあるモル・カーン・ジャトイ村で堤防が決壊した[18]。8月上旬には洪水はシンド州からパンジャーブ州西部へと広がり、両州においてすくなくとも57万ヘクタールの耕地が浸水した[19]。2010年9月末までに2000人以上が死亡し[20]、100万軒以上の家屋が破壊された.[21]。最終的には洪水被害地域はパキスタン国土の20%に達し[22]、被災者は2000万人以上に達した[23]。

その翌年、2011年もモンスーン期に異常降水があり、8月中旬には前例のない激しい雨によってシンド州の16の地区で洪水が起こった.[24]。この洪水はさらに拡大し、シンド州およびバローチスターン州東部、パンジャーブ州南部にまで広がった.[25]。この洪水も大きな被害をもたらし、1,524,773軒の家屋と530万人に被害をもたらし、434人を死亡させた。農地の被害は70万ヘクタールに及び、前年に続いてパキスタンの穀倉地帯に深刻な被害をもたらした.[26]。

さらに2012年にも、今度は北部のカイバル・パクトゥンクワ州とパンジャーブ州、アーザード・カシミールにて大洪水が起こり、470万人が被災し400人以上が死亡した[27]。

その他

出典

- ^ 70% of cattle-breeders desert Banni; by Narandas Thacker, TNN, 14 February 2002; The Times of India

- ^ Lost and forgotten: grasslands and pastoralists of Gujarat; by CHARUL BHARWADA and VINAY MAHAJAN; THE FORSAKEN DRYLANDS; a symposium on some of India's most invisible people; SEMINAR; NEW DELHI; 2006; NUMB 564, pages 35-39; ISSN 0037-1947, Listed at the British Library Online: [1]

- ^ 「もっと知りたいパキスタン」p258 小西正捷編 弘文堂 昭和62年12月10日初版第1刷

- ^ Unesco - Le bassin de l'Indus - Station: Sukkur

- ^ Global warming benefits to Tibet: Chinese official. Reported 18/Aug/2009.

- ^ http://pulitzercenter.org/openitem.cfm?id=1707

- ^ Clift, Peter D.; Blusztajn, Jerzy (December 15, 2005). “Reorganization of the western Himalayan river system after five million years ago”. Nature 438 (7070): 1001–1003. doi:10.1038/nature04379. PMID 16355221.

- ^ Clift, Peter D.; Shimizu, N.; Layne, G.D.; Blusztajn, J.S.; Gaedicke, C.; Schlüter, H.-U.; Clark, M.K.; and Amjad, S. (August 2001). “Development of the Indus Fan and its significance for the erosional history of the Western Himalaya and Karakoram”. GSA Bulletin 113 (8): 1039–1051. doi:10.1130/0016-7606(2001)113<1039:DOTIFA>2.0.CO;2.

- ^ Zeitler, Peter K.; Koons, Peter O.; Bishop, Michael P.; Chamberlain, C. Page; Craw, David; Edwards, Michael A.; Hamidullah, Syed; Jam, Qasim M.; Kahn, M. Asif; Khattak, M. Umar Khan; Kidd, William S. F.; Mackie, Randall L.; Meltzer, Anne S.; Park, Stephen K.; Pecher, Arnaud; Poage, Michael A.; Sarker, Golam; Schneider, David A.; Seeber, Leonardo; and Shroder, John F. (October 2001). “Crustal reworking at Nanga Parbat, Pakistan: Metamorphic consequences of thermal-mechanical coupling facilitated by erosion”. Tectonics 20 (5): 712–728. doi:10.1029/2000TC001243.

- ^ 「南アジアの国土と経済 第3巻 パキスタン」p80 B.L.C.ジョンソン著 山中一郎・松本絹代・佐藤宏・押川文子共訳 二宮書店 昭和62年4月15日第1刷

- ^ “Tarabela Dam”. www.structurae.the cat in the hat. 2007年7月9日閲覧。

- ^ “Indus Basin Project”. Encyclopedia Britannica. 2007年7月9日閲覧。

- ^ 「もっと知りたいパキスタン」pp270-271 小西正捷編 弘文堂 昭和62年12月10日初版第1刷

- ^ “SEPA orders polluting factory to stop production”. Dawn. (2008年12月3日) 2012年6月28日閲覧。

- ^ “Fishing poison killing Indus dolphins, PA told”. Dawn. (3/9/2012) 2012年6月28日閲覧。

- ^ “'18 dolphins died from poisoning in Jan'”. Dawn. (2012年5月1日) 2012年6月28日閲覧。

- ^ “Threat to dolphin: Govt bans fishing between Guddu and Sukkur”. The Express Tribune. (9th Mar 2012) 2012年6月28日閲覧。

- ^ Bodeen, Christopher (2010年8月8日). “Asia flooding plunges millions into misery”. Associated Press 2010年8月8日閲覧。

- ^ Guerin, Orla (2010年8月7日). “Pakistan issues flooding 'red alert' for Sindh province”. British Broadcasting Corporation 2010年8月7日閲覧。

- ^ “BBC News - Pakistan floods: World Bank to lend $900m for recovery”. bbc.co.uk. (2010年8月17日) 2010年8月24日閲覧。

- ^ “BBC News - Millions of Pakistan children at risk of flood diseases”. bbc.co.uk. (2010年8月16日) 2010年8月24日閲覧。

- ^ http://www.cnn.co.jp/world/35022425.html パキスタン洪水 先月来の死者400人超、470万人が被災 CNN 2012年9月30日 2012年12月31日閲覧

- ^ http://www.jica.go.jp/press/2010/20100826_01.html パキスタン洪水被害ニーズアセスメントへの参画を決定 | プレスリリース(2010年) | プレスリリース | ニュース - JICA 2012年12月31日閲覧

- ^ Government of Pakistan Pakmet.com.pk Retrieved on 19 September 2011[リンク切れ]

- ^ “Pakistan floods: Oxfam launches emergency aid response”. BBC World News South Asia. (2011年9月14日) 2011年9月15日閲覧。

- ^ “Floods worsen, 270 killed: officials”. The Express Tribune. (2011年9月13日) 2011年9月13日閲覧。

- ^ http://www.cnn.co.jp/world/35022425.html パキスタン洪水 先月来の死者400人超、470万人が被災 CNN 2012年9月30日 2012年12月31日閲覧

関連項目