歌川貞秀

歌川 貞秀(うたがわ さだひで、文化4年〈1807年〉- 明治12年〈1879年〉?[1][2])とは、江戸時代後期から明治時代にかけての浮世絵師。横浜絵や、鳥瞰図、合巻の挿絵を描いたことで知られる。初期の号は五雲亭(五雲亭貞秀)[2]。戯作名に大海舎金龍、丹頂庵鶴丸、松亭寿山などがある。また、浮世絵の手法による地図を橋本玉蘭斎と称して描いた[2]。

来歴

[編集]初代歌川国貞(三代豊国)の門人[1]。本名は橋本兼次郎。名は兼。始めは五雲亭、後に玉蘭、玉蘭斎、玉蘭主人、一玉斎、玉翁などと号す。始めは歌川貞秀、後に橋本貞秀と号している。下総国布佐(現千葉県我孫子市)の生まれ。本所亀戸村亀戸天神前に居住した。安政末から文久の頃、横浜に移住したといわれ、元治慶応頃には深川御蔵前に住んでいる。

国貞に入門し、初筆は14歳のとき、文政9年(1826年)刊行の『彦山霊験記』(東里山人作)の最終丁「えびすと大黒」の表紙(中の挿絵は歌川貞兼)とされるが、文政4年(1821年)滝沢馬琴の弟子岡山鳥作の滑稽本『ぬしにひかれて善光寺参拝』(二冊)とする説もある[3]。その後、文政10年の十返舎一九作『諸国万作豆』、文政12年(1829年)五柳亭徳升作『花軍菊水之巻』といった版本の挿絵を手掛ける。いっぽう文政11年(1828年)、国貞が本所柳島妙見堂境内に建立した「初代豊国先生瘞筆之記」碑背面には11名の国貞門下の名が刻まれているが、貞秀はわずか数え22歳で4番目に位置している。

天保(1830年-1844年)初期になると美人画、芝居絵の作品が増え、団扇絵や武者絵、風景画、肉筆画に、読本や草双紙、も手がける。『傾城水滸伝』でも、国貞や国安と天保6年(1835年)刊の十三編の挿絵を担当した。

空とぶ絵師・貞秀

[編集]

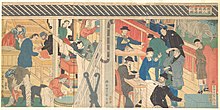

当時、入江であった現在の横浜駅一帯を描いたもの

天保年間後半からは「日本八景づくし」や「大江戸十景」など、俯瞰構図を取る作品を描く。嘉永2年(1849年)の人気番付では、歌川国芳、歌川広重、二代目鳥居清満、二代目柳川重信、そして貞秀が幕内になっているが、その後慶応3年(1867年)のパリ万博に出品の際には歌川芳宗と共に浮世絵師の総代となっている[4]。

幕末期は美人画や役者絵の他、安政・文久年間に横浜絵、開化絵を多く残している。明治元年(1868年)の絵師番付「東京歳盛記」において、貞秀は第1位になっている。

貞秀の横浜絵は100点余りで、点数としては歌川芳虎、歌川芳員に次ぐが、細密な描写と画面構成が高く評価されている[要出典]。代表作として安政6年(1859年)の「御開港横浜大絵図」、文久2年(1862年)の絵入本「横浜開港見聞記」、「万象写真図譜」などがあげられる。晩年の明治6年(1873年)には「小学譜誦十詩」に銅版で口絵を描いている。明治8年(1875年)、『文明開化道中袖かが見』の挿絵を描いたが、その後のことは一切不明である。文化庁の文化遺産オンライン(貞秀「横浜英商遊行英国人」解説)では1879年(明治12年)没としている[1]。弟子についてもよく分かっておらず、わずかに万延元年に「木曽山中合戦」を制作した歌川秀輝が門人とされる。

作品

[編集]錦絵

[編集]- 「富士山真景全図」 神奈川県立歴史博物館所蔵 嘉永(1848年-1854年)初期

- 「生写異国人物 亜墨利加女官 翫板遂之図」 大判 万延元年(1860年)

- 「東海道名所之内横浜風景」 大判8枚続 万延元年(1860年) 横浜開港資料館所蔵

- 「横浜交易西洋人荷物運送之図」 大判5枚続 マスプロ美術館所蔵 文久元年(1861年)

- 「神奈川横浜港案内図絵」 大判3枚続 神奈川県立歴史博物館所蔵 文久元年(1861年)

- 「横浜異人商家酒宴之図 イギリス人 南京人 天竺シャム国人」 大判 神奈川県立歴史博物館所蔵 文久元年(1861年)

- 「東海道箱根山中図」 大判3枚続 神奈川県立歴史博物館所蔵 文久3年(1863年)

- 「新板浮絵飛鳥山之図」 大判 神奈川県立歴史博物館所蔵

- 「新橋鉄道館」 開化絵 大判3枚続 早稲田大学図書館所蔵

- 「築地ホテル館」 開化絵

- 「五箇国人物行歩図」 開化絵 フリーア美術館内アーサー・M・サックラー・ギャラリー所蔵

- 「野毛村切通シヨリ」 開化絵 フリーア美術館内アーサー・M・サックラー・ギャラリー所蔵

- 「神奈川横浜新開港図」開化絵 大判3枚続 フリーア美術館内アーサー・M・サックラー・ギャラリー所蔵 万延1年

- 「横浜異人商館売場之図」開化絵 フリーア美術館内アーサー・M・サックラー・ギャラリー所蔵

- 「横浜売物図会」 大判3枚続 揃物 万延1年

- 「利根川東岸一覧」 6枚続 船橋市西図書館所蔵 慶応4年(1868年)

肉筆浮世絵

[編集]- 「ほととぎすを聞く美人図」 絹本着色 東京国立博物館所蔵

- 「東叡山之図」 絹本着色 寛永寺所蔵 台東区指定文化財

- 「函館五稜郭周辺絵図」 函館市中央図書館所蔵

版本

[編集]- 『雲雀山蓮糸織 初編4巻』弘化5年、大黒屋平吉、1848年。doi:10.11501/10301427。

- 『日本武者年代記 4巻』嘉永2年、鶴仙堂、1849年。doi:10.11501/10301664。

- 『横浜開港見聞誌』 文久2年序 橋本玉蘭斎(貞秀)編

- 梅暮里谷峨、金竜山人 著、歌川貞秀 等画 編『春色連理の梅 春色吾嬬の春雨』(再版)人情本刊行会〈仕懸文庫〉、1926年。doi:10.11501/1021046。

脚注

[編集]参考文献

[編集]- 展覧会図録

- 『横浜浮世絵と空とぶ絵師 五雲亭貞秀』 神奈川県立歴史博物館編集・発行、1997年

- 『空から見た東海道 五雲亭貞秀』 豊橋市二川宿本陣資料館編集・発行、2003年10月4日

- 概説書

- 藤懸静也 『増訂浮世絵』 雄山閣、1946年 256頁 ※近代デジタルライブラリーに本文あり。

- 日本浮世絵協会編 『原色浮世絵大百科事典』第2巻 大修館書店、1982年 ※44頁

- 吉田漱 『浮世絵の見方事典』 北辰堂、1987年

- 稲垣進一編 『図説浮世絵入門』〈『ふくろうの本』〉 河出書房新社、1990年

- 小林忠監修 『浮世絵師列伝』 平凡社<別冊太陽>、2006年1月 ISBN 978-4-5829-4493-8

- 国際浮世絵学会編 『浮世絵大事典』 東京堂出版、2008年 ISBN 978-4-4901-0720-3

外部リンク

[編集]- 作品集 国立国会図書館デジタルコレクション