バザール

バザール(英語: bazaar、フランス語: bazar、ペルシア語とウルドゥー語:بازار、ヒンディー語: बाज़ार、トルコ語: pazar)とは、中東諸国・中央アジア・インドなどの市場のこと[1]。イスラーム世界の市場「スーク」のこと。日本語では「バーザール」という表記をすることもある。

概要[編集]

「bāzār バザール」は、市場を意味するペルシア語である[2]。

語源としては中世ペルシア語の1つパフラヴィー語のbaha-charから来ており、「(物の)値段の決まる場所」が原意で、バザールでは“定価”はない、というのが一般的である(つまり、商品ごとや取引ごとに 売り手と買い手が価格交渉して、買い手ごとに異なった値段が決まる。一物多価。)。アラビア語では同様のもの(おおむね同様のもの)を「sūq スーク」という[2]。

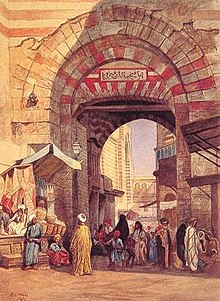

バザールは都市においては一般的に、住宅地から独立してバザールだけで独立した区画を形成しており、商店が密集している[2]。[注 1][注 2](近・現代では)屋根を持つ歩廊式の建物内(≒屋根がついた "通り" )の両側に商店や工房が並ぶ方式が一般的である[3]。(→アーケード)

類似語にPasar(パサール)がある。

歴史[編集]

古代のメソポタミアや西アジアでは、食物をはじめとする必需品を貯蔵して宮殿や都市(城砦都市)の門で分配し、バザールでは手工業品の販売を行なった。やがてイスラーム世界の商業が浸透すると、バザールは地域の食料市場も兼ねるようになった[4]。

バザールは、通りの両側に常設店舗が並ぶ構造が基本となる。これが発展すると十字路を作り、交差する通りや並行する通りに店舗が増えていき、このようにしてバザールは拡張された。常設店舗はペルシア語で「ドッカーン」と呼び、売買に加えて職人の工房も兼ねた。店舗から独立している工房(カールガーフ)や、それより大きい工場(カールハーネ)もあった。バザールには同業者が区画に集まり、並行する通りを結ぶ「ダーラーン」と呼ぶ通廊や、さらに大規模な「カイサリーヤ」と呼ぶ通廊があった。同業者が集まることにより、競争による公正な取引や、行政の管理を容易にするなどの利点があった[5]。

常設店舗から離れた場所には、サライやキャラバンサライと呼ぶ遠隔地交易のための宿泊、倉庫、取引に使われる施設があった。これに対して地域の卸売や取引に使われる施設には、ティームチェやティームがあった。

通りの出入口には広場があり、周りにモスク、マドラサ(教育施設)、ハンマーム(公衆浴場)が建っていた。広場は刑の執行、宗教的な祝祭、定期市などさまざまな目的に用いられた。広場での取引には賃借料が不要であったため、常設店舗を持てない露天商、行商、そして農民など商人でない者でも参加できた。広場では職人たちの商品よりも場所を取る野菜や果物など生鮮食料品、家畜が取引された。さらには、不用な物を売るための蚤の市も開かれた[6]。

現代のバザールの多くは、香料・織物・塩・金などを交換する商店が集積する一帯で、通常、街中のモスク周辺の屋根のある通りに、競合する同業の卸売や小売業者が固まっている。

影響[編集]

このbāzārが、北米などでは転じて主にクリスマスの時期などに教会に献金するお金を得るため、人々が各家庭で不要になった書籍・衣類・日用品・工芸品などを教会堂近くで並べて安価に売ること(即席のマーケット)をいうようにもなり(バザーを参照)、さらには「在庫一掃」の意味で商業的に用いられるようにもなった。

イランのバザール[編集]

イランの伝統的なバザールは、煉瓦でできた小さなドームが次々と連なって続く屋根に覆われている。煉瓦以外に、トタンや木で屋根が覆われている場合もあるが、バザールは基本的に屋根付きである。これは夏の暑さや日差し、冬の風や雨を避けるための工夫である[7]。

通路の両側には間口、奥行きともに狭い小さな店がぎっしりと並んでいる。店主やその家族はそこに住まず、彼らの家は別の地区にある。店主は毎日店に通ってくるのが原則である。かつてはバザールの店舗は賃貸に限られ、いわゆる所有権は認められていなかった。

バザールでは、日常生活を送るために必要なありとあらゆる商品が販売されている。ただし、肉や野菜などの生鮮食品は別の区画や広場の青空市で売られることが多いため、バザールで扱う商品はそれ以外である。衣料品、日用雑貨、それに手工芸品が主だが、貴金属や宝石などの高価な品が売られている場合もある。商品にはそれぞれ別の区画が割り当てられている。金物は金物の区画、靴や鞄などの皮革製品には皮革製品の区画、衣類や布にはそのための区画が割り当てられている。一つの区画のなかに同じ品物を扱う店が沢山集まっているため、客は商品を比較しながら、より安価でより良質な品を求めることができる。

イランのバザールでは、狭い店にいかにたくさんの商品をおくかが店主の腕の見せ所になる。天井までところ狭しと釣り下げられた靴、皿、服など、ものをたくさん持っていることが良い店の証となっている。

バザールの中あるのは小売店の小さな店だけではない。その通路に面して、隊商宿(キャラバンサライ)、モスク、マドラサ、イマームザーデといった施設への小さな入り口が開かれている。

ギャラリー[編集]

-

バングラデシュのバザール

-

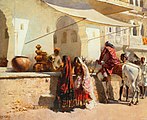

1887年インド。バザールで銅器を求める女性。

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

参考文献[編集]

- 坂本勉「イスラーム都市の市場空間とイスファハーン」(佐藤次高・岸本美緒編 『市場の地域史』 山川出版社、1999年。)

- カール・ポランニー 『人間の経済2―交易・貨幣および市場の出現』 玉野井芳郎・中野忠訳、岩波書店〈岩波モダンクラシックス〉、2005年。

関連項目[編集]

- スーク

- 「バザール」を含む記事名のリスト

- バザール方式

- ペルシャの市場にて - アルバート・ケテルビー作曲による情景音楽。

- バザールでござーる

外部リンク[編集]

- 近藤信彰「19世紀テヘランの大バーザール : 発展、構成、所有関係 (特集 イラン世界とその周辺地域-その形成と展開)」『上智アジア学』第25号、上智大学アジア文化研究所、2007年、161-195頁、ISSN 02891417、NAID 110006992545。