共有結合

この結合は非金属元素間で生じる場合が多いが、金属錯体中の配位結合の場合など例外もある。

共有結合はσ結合性、π結合性、金属-金属結合性、アゴスティック相互作用、曲がった結合、三中心二電子結合を含む多くの種類の相互作用を含む[2][3]。英語のcovalent bondという用語は1939年に遡る[4]。接頭辞のco- は「共同」「共通」などを意味する。ゆえに、「co-valent bond」は本質的に、原子価結合法において議論されているような「原子価」(valence)を原子が共有していることを意味する。

H2分子中で、水素原子は共有結合を介して2つの電子を共有している[5]。共有結合性は似た電気陰性度の原子間で最大となる。ゆえに、共有結合は必ずしも同種元素の原子の間だけに生じるわけではなく、電気陰性度が同程度であればよい。3つ以上の原子にわたる電子の共有を伴う共有結合は非局在化していると言われる。

歴史[編集]

結合に関する英語の「covalence」という用語は1919年にアーヴィング・ラングミュアが米国化学会誌に発表した『The Arrangement of Electrons in Atoms and Molecules』と題された論文で初めて使用された[6]。

共有結合の着想は1919年の数年前のギルバート・N・ルイスに遡ることができる。ルイスは1916年に原子間の電子対の共有について記述した[7]。ルイスは、外殻の価電子が原子記号の周りの点で表現される「ルイス式」を発表した。原子間に位置する電子の対は共有結合を表わす。複数の電子対は二重結合や三重結合といった多重結合を表わす。

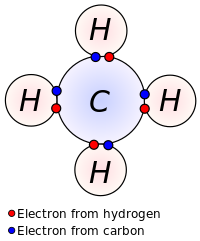

ルイスは、原子が十分な共有結合を形成すると外殻が満たされる(閉じる)、と提唱した。ここに示しているメタンの概略図では、炭素原子は4の原子価を持ち、したがって、自分自身からの4電子と結合した水素原子からの4電子の計8電子に囲まれている(オクテット則)。それぞれの水素は1の原子価を持ち、2つの電子によって囲まれている(デュエット則)。電子の数は原子の量子論における満たされた殻に対応する。炭素原子の外殻は n=2殻であり、8電子を収容できる。しかし水素原子の外殻(唯一の殻)はn=1殻であり、2電子しか収容できない。

電子対が共有されるという考え方は共有結合に効果的な定性的描像を与えたものの、これらの結合の性質を理解し、単純な分子の構造および特性を予測するには量子力学の確立を待たねばならなかった。ヴァルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンは1927年に化学結合(水素分子)の量子力学的説明に初めて成功したことで高い評価を得ている[8]。彼らの研究は原子価結合モデルに基いている。このモデルは、関与する原子の原子軌道の間に十分な重なりが存在する時に化学結合が形成されると想定する。

共有結合の種類[編集]

s軌道を除く原子軌道は特有の方向特性を持つため、異なる種類の共有結合がもたらされる。σ結合は最も強い共有結合であり、2つの異なる原子上の軌道の正面からの重なり合いによって形成される。単結合は通常σ結合である。π結合はσ結合より弱く、p(あるいはd)軌道間の側面からの重なり合いによって形成される。2つの任意の原子間の二重結合は1つのσ結合と1つのπ結合から成り、三重結合は1つのσ結合と2つのπ結合から成る。

共有結合は連結した原子の電気陰性度によっても影響され、これが結合の極性を決定する。等しい電気陰性度を持つ2つの原子は非極性共有結合を作る(例えばH-H)。電気陰性度に差がある場合、 極性共有結合が作られる(例えばH-Cl)。

一般に、π結合はσ結合より結合エンタルピーがやや低い。また、σ結合は結合軸に対して電子軌道が回転対称を持つため、立体配座が結合軸で自由回転できる。一方、π結合は回転対称を持たないため、結合軸で自由回転することが出来ず、立体配座は固定的となり立体異性体を生じることがある。

共有結合構造[編集]

共有結合性物質の構造には、個別の分子、分子の構造、高分子構造、巨大な共有結合構造などいくつかの種類が存在する。個別の分子では原子間に強い結合力がはたらいているが、分子間の引力は無視できる程度である。この種の共有結合性物質は大抵気体(例えばHCl、SO2、CO2、CH4)である。分子の構造では弱い分子間引力が存在する。この種の共有結合性物質は(エタノールといった)低沸点液体や(ヨウ素、固体二酸化炭素といった)低融点固体である。高分子構造の中では多数の原子が共有結合で連結して鎖状構造を取っている。高分子構造の例は、ポリエチレンやナイロンといった合成高分子、タンパク質やでんぷんといった生体高分子である。ネットワーク共有結合構造(巨大な共有結合構造)は(グラファイトといった)シート状、あるいは(ダイヤモンドや水晶といった)3次元構造状に連結した多くの原子を含む。これらの物質は高い融点と沸点を有し、砕けやすく、高い電気抵抗率を持つ傾向がある。高い電気陰性度と3あるいは4つの電子対結合を形成する能力のある元素は、しばしば大きな高分子構造を形成する[9]。

1電子結合と3電子結合[編集]

1あるいは3電子を持つ結合はラジカル種において見ることができる。1電子結合の最も単純な例は、水素分子イオン(H2+)において見られる。1電子結合はしばしば2電子結合のおよそ半分の結合エネルギーを持ち、したがって「半結合」と呼ばれる。しかしながら、例外も存在する。二リチウムの場合は、2電子結合のLi2よりも1電子結合のLi2+ の方が実際に結合は強い。この例外は混成と内殻効果の観点から説明することができる[10]。

3電子結合の最も単純な例は、ヘリウム二量体カチオン(He2+)において見ることができる。これは(2つではなく)1つの共有電子のみからなるため「半結合」と考えられる。分子軌道の観点では、3つ目の電子は反結合性軌道中にあり、その他2つの電子によって形成された結合の半分を打ち消している。3電子結合を含む分子のもう一つの例 は一酸化窒素(NO)である 。酸素分子(O2)も2つの3電子結合と1つの2電子結合を有していると見なすことができる。これが酸素原子の常磁性と2の形式結合次数の主要な原因である[11]。二酸化塩素とその類似物質二酸化臭素と二酸化ヨウ素も3電子結合を含む。

奇数電子結合を持つ分子は大抵反応性が高い。これらの種類の結合は似た電気陰性度を持つ原子間でのみ安定である[11]。

共鳴[編集]

分子における電子配置を説明するために単一のルイス構造では不十分な状況があるため、複数の構造の重ね合わせが必要となる。重ね合わされるそれぞれの構造では、原子が共有結合を形成する相手がそれぞれ異っているため、非整数の結合次数が生じる。硝酸イオンは3つの等価な構造を持つこういった一例である。窒素原子とそれぞれの酸素原子間の結合は1つの構造では二重結合でその他2つでは単結合のため、それぞれのN-O相互作用についての平均結合次数は (2 + 1 + 1)/3 = 4/3である。

芳香族性[編集]

有機化学において、平面の環を持つ分子がヒュッケル則(π電子の数が4n +2; nは整数)に従う時、分子は追加の安定性と対称性を獲得する。原型的な芳香族化合物であるベンゼンでは、6つのπ結合性電子が存在する(n = 1, 4n + 2 = 6)。これら6つの電子は3つの非局在化π分子軌道を占有(分子軌道理論)、または線型結合した2つの共鳴構造における共役π結合を形成(原子価結合理論)し、仮想的な1,3,5-シクロヘキサトリエンよりも高い安定性を示す正六角形を作る。

複素環式芳香族ならびに置換ベンゼンの場合は、環の異なる部位間での電気陰性度の差が芳香環結合の化学的挙動を支配する。

超原子価[編集]

四フッ化キセノンや六フッ化硫黄といった特定の分子は、オクテット則に従う厳密な共有結合によって可能な数よりも高い配位数を有する。これは分子軌道理論における三中心四電子結合(3c-4e)モデルならびに原子価結合理論におけるイオン性-共有結合性共鳴によって説明される。

電子不足[編集]

三中心四電子結合(3c-4e)では、3つの原子が2つの電子を結合で共有する。この種の結合はジボランといった電子不足化合物で起こる。こういった結合のそれぞれは、ホウ素原子を互いに結び付ける電子対を含む。この結合はプロトン(水素原子核)が結合の中央に位置し、両側のホウ素原子と電子を共有したバナナ型をしている。特定のクラスター化合物では、いわゆる四中心二電子結合も仮定されている。

量子力学的描写[編集]

量子力学の発展後、化学結合の量子力学的描写を与える2つの基本理論、原子価結合 (VB) 理論と分子軌道 (MO) 理論が提唱された。より最近の量子力学的描写[12]は、電子密度の状態への原子の寄与の観点で与えられる(密度汎関数理論)。

原子価結合理論[編集]

1927年、原子価結合理論が定式化された。原子価結合理論は、それぞれの原子軌道中の2つの価電子が2つの核を結び付けるように機能し、系のエネルギーを低下させる時に共有結合が形成される、と主張する。この理論を基に、化学者ライナス・ポーリングは1931年に化学の歴史上最も重要な論文の一つであると見なされている『On the Nature of the Chemical Bond』を発表した。ルイスの研究、ハイトラーとロンドンの原子価結合理論、自身の以前の研究を詳述したこの論文において、ポーリングは共有電子結合について6つの規則を提示した。そのうち最初の3つは既に一般的に知られていたものである。

- 1. 電子対結合は、2つ原子のそれぞれの上の不対電子の相互作用によって形成される。

- 2. 電子のスピンは逆向きでなければならない。

- 3. 対を作ると、2つの電子はさらなる結合に関与できない。

ポーリングの後半の3つの規則は新しいものであった。

- 4. 結合についての電子交換項はそれぞれの原子からの1つの波動関数のみを含む。

- 5. 最も低いエネルギー準位にある利用可能な電子が最も強い結合を形成する。

- 6. 原子中の2つの軌道のうち、もう一つの原子からの軌道と最も重なることができる軌道が最も強い結合を形成し、この結合は集中した軌道の方向へ広がる傾向にある。

この論文に基づいた、ポーリングの1939年の教科書『On the Nature of the Chemical Bond』は現代化学の「バイブル」とも呼ばれるものとなった。この本は実験化学者が化学への量子論の影響を理解するための助けとなった。しかしながら、1959年の改訂版は分子軌道理論によってより良く理解できるように見える問題に適切に対処することに失敗した。分子軌道理論が大型デジタルコンピュータプログラムに実装され有用性を増した1960年代、1970年代に原子価結合理論の影響力は低下した。1980年代以降、原子価結合理論をコンピュータプログラムへと実装するより困難な問題が大部分解決され、原子価結合理論が復活を果たした。

分子軌道理論[編集]

分子軌道はフリードリッヒ・フント[13][14]とロバート・S・マリケン[15][16]によって1927年および1928年に初めて発表された[17][18]。分子軌道に対する原子軌道の線形結合(LCAO)近似は1929年にジョン・レナード=ジョーンズによって発表された[19]。原子軌道の線形結合(LCAO)は分子の構成原子間の結合の上に形成される分子軌道を推定するために使うことができる。原子軌道と同様に、電子の挙動を記述するシュレーディンガー方程式は分子軌道についても構築することができる。原子軌道の線形結合、あるいは原子波動関数の和および差は、分子のシュレーディンガー方程式の独立粒子近似に対応するハートリー=フォック方程式への近似解を与える。

原子軌道が相互作用する時、得られる分子軌道は、結合性、反結合性、非結合性の3種類のどれかである。

- 結合性MO

-

- 原子軌道間の結合性相互作用は構成的(同相)な相互作用である。

- 結合性MOはそれらを生成するために混合される原子軌道よりもエネルギー的に低い。

- 反結合性MO

-

- 原子軌道間の反結合性相互作用は破壊的(異相)な相互作用であり、2つの相互作用している原子間に反結合性軌道の波動関数がゼロになる節面を持つ。

- 反結合性MOはそれらを生成するために混合される原子軌道よりもエネルギー的に高い。

- 非結合性MO

-

- 非結合性MOは適合対称性の欠如のために原子軌道間の相互作用が起こらないことの結果である。

- 非結合性MOは分子内の原子の1つの原子軌道と同じエネルギーを持つ。

比較[編集]

2つの理論は、分子の電子配置を作り上げる順序が異なっている[20]。原子価結合理論では、原子の混成軌道が最初に埋められ、結合性電子対と孤立電子対の完全原子価配置が作られる。もしいくつかのそういった配置が存在するならば、これらの配置の重み付けされた重ね合わせが次に適用される。対照的に、分子軌道理論では、原子軌道の重み付けされた重ね合わせが最初に実行され、次に得られた分子軌道を増成原理によって電子で埋めていく。

どちらの理論も利点と用途を持つ。原子価結合理論は局在化した結合の分子波動関数を構築するため、結合エネルギーの計算と反応機構の理解のためにより適している。特に、原子価結合理論は等核二原子分子の個別の原子への解離を正しく予測するのに対して、単純な分子軌道理論は原子とイオンの混合状態への解離を予測する。分子の対称性に従う非局在化軌道を持つ分子軌道理論は、イオン化エネルギーの計算やスペクトルの吸収バンドの理解により適している。分子軌道は直交しているため、直交していない原子価結合軌道と比較してコンピュータによる計算の実現可能性と速度を大いに高める。

両方の理論によって生成された波動関数は一致せず、また実験による安定化エネルギーとはどちらも一致しないが、配置間相互作用によって補正することができる[20]。これは、原子価結合共有結合性関数と全ての可能なイオン性配置を記述する関数とを混合することによって、あるいは分子軌道基底状態関数と非占有軌道を使った全ての可能な励起状態を記述する関数とを混合することによって行われる。単純な分子軌道手法はイオン性構造に重きを置き過ぎているのに対して、単純な原子価結合手法は軽んじ過ぎている。これは、分子軌道法が電子相関を無視しているのに対して、原子価結合法は過大評価していると説明することもできる[20]。

現在これら2つの手法は相補的であると見なされており、それぞれが化学結合の問題を理解する上での独自の手掛かりとなっている。量子化学における現代の計算は大抵は原子価結合の手法ではなく分子軌道の手法から始まる(しかし最終的には分子軌道法から大きくそれる)。これは後者の手法がそれ自体優れているためではなく、単に分子軌道法の方が数値計算に適用しやすいためである。しかしながら、現在ではより良い原子価結合プログラムも利用できるようになっている。

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ covalent bond - IUPAC. Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the "Gold Book"). Compiled by A. D. McNaught and A. Wilkinson. Blackwell Scientific Publications, Oxford (1997). XML on-line corrected version: http://goldbook.iupac.org (2006-) created by M. Nic, J. Jirat, B. Kosata; updates compiled by A. Jenkins. ISBN 0-9678550-9-8. doi:10.1351/goldbook.C01384.

- ^ March, Jerry (1992). Advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-60180-2

- ^ Gary L. Miessler; Donald Arthur Tarr (2004). Inorganic chemistry. Prentice Hall. ISBN 0-13-035471-6

- ^ Merriam-Webster – Collegiate Dictionary (2000).

- ^ “Chemical Bonds”. Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. 2013年6月9日閲覧。

- ^ Langmuir, Irving (1919-06-01). “The Arrangement of Electrons in Atoms and Molecules”. Journal of the American Chemical Society 41 (6): 868–934. doi:10.1021/ja02227a002.

- ^ Lewis, Gilbert N. (1916-04-01). “The atom and the molecule”. Journal of the American Chemical Society 38 (4): 762–785. doi:10.1021/ja02261a002.

- ^ W. Heitler and F. London, Zeitschrift für Physik, vol. 44, p. 455 (1927). English translation in Hettema, H. (2000). Quantum chemistry: classic scientific papers. World Scientific. pp. 140–. ISBN 978-981-02-2771-5 2012年2月5日閲覧。

- ^ Stranks, D. R.; Heffernan, M. L.; Lee Dow, K. C.; McTigue, P. T.; Withers, G. R. A. (1970). Chemistry: A structural view. Carlton, Victoria: Melbourne University Press. p. 184. ISBN 0-522-83988-6

- ^ Weinhold, F. and Landis, C. (2005). Valency and bonding. Cambridge. pp. 96–100. ISBN 0-521-83128-8

- ^ a b Pauling, L. (1960) The Nature of the Chemical Bond. Cornell University Press. p.340-354

- ^ Cammarata, Antonio; Rondinelli, James M. (21 September 2014). “Covalent dependence of octahedral rotations in orthorhombic perovskite oxides”. The Journal of Chemical Physics 141 (11): 114704. doi:10.1063/1.4895967.

- ^ F. Hund (1926). “Zur Deutung einiger Erscheinungen in den Molekelspektren" [On the interpretation of some phenomena in molecular spectra]”. Zeitschrift für Physik 36: 657-674.

- ^ F. Hund (1927). “Zur Deutung der Molekelspektren: Part I”. Zeitschrift für Physik 40: 742-764.; Part II, (1927) 42, 93–120; Part III, (1927), 43, 805-826; Part IV, (1928), 51, 759-795; Part V, (1930), 63, 719-751.

- ^ R. S. Mulliken (1927). “Electronic states. IV. Hund's theory; second positive nitrogen and Swan bands; alternate intensities”. Physical Review 29: 637–649. doi:10.1103/PhysRev.29.637.

- ^ R. S. Mulliken (1928). “The assignment of quantum numbers for electrons in molecules”. Physical Review 32: 186–222. doi:10.1103/PhysRev.32.186.

- ^ Werner Kutzelnigg (1996). “Friedrich Hund and Chemistry”. Angewandte Chemie International Edition 35: 573–586. doi:10.1002/anie.199605721.

- ^ Mulliken, Robert S. (1967). “Spectroscopy, Molecular Orbitals, and Chemical Bonding”. Science 157 (3784): 13-24. doi:10.1126/science.157.3784.13.

- ^ Lennard-Jones. J. E. (1929). “The electronic structure of some diatomic molecules”. Transactions of the Faraday Society 25: 668-686. doi:10.1039/TF9292500668.

- ^ a b c P.W. Atkins (1974). Quanta: A Handbook of Concepts. Oxford University Press. pp. 147–148. ISBN 0-19-855493-1

参考文献[編集]

- “Covalent bonding — Single bonds”. chemguide (2000年). 2012年2月5日閲覧。

- “Electron Sharing and Covalent Bonds”. Department of Chemistry University of Oxford. 2012年2月5日閲覧。

- “Chemical Bonds”. Department of Physics and Astronomy, Georgia State University. 2012年2月5日閲覧。