「ランフォリンクス」の版間の差分

en:Rhamphorhynchus oldid=755241399 を翻訳 タグ: サイズの大幅な増減 |

|||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{生物分類表 |

{{生物分類表 |

||

|fossil_range = [[ジュラ紀]]後期, {{fossil range|150.8|148.5}} |

|||

|省略=爬虫綱 |

|省略=爬虫綱 |

||

|名称 = ランフォリンクス |

|名称 = ランフォリンクス |

||

|画像=[[ファイル: |

|画像=[[ファイル:Rhamphorhynchus DB.jpg|250px]] |

||

|画像キャプション = |

|画像キャプション = |

||

|亜綱 = [[双弓亜綱]] {{Sname||Diapsida}} |

|亜綱 = [[双弓亜綱]] {{Sname||Diapsida}} |

||

| 11行目: | 12行目: | ||

|科 = ランフォリンクス科<br />{{Sname||Rhamphorhynchidae}} |

|科 = ランフォリンクス科<br />{{Sname||Rhamphorhynchidae}} |

||

|属 = ランフォリンクス属 {{Snamei||Rhamphorhynchus}} |

|属 = ランフォリンクス属 {{Snamei||Rhamphorhynchus}} |

||

|学名 = '''''Rhamphorhynchus'''''<br />Meyer |

|学名 = '''''Rhamphorhynchus'''''<br />{{AUY|[[ヘルマン・フォン・マイヤー|Meyer]]|1847}} |

||

|タイプ種 = '''''Pterodactylus longicaudus'''''<br/>{{AUY|Münster|1839}} |

|||

|下位分類名 = [[種 (分類学)|種]] |

|下位分類名 = [[種 (分類学)|種]] |

||

|下位分類 = |

|下位分類 = |

||

*''R. muensteri'' |

*''R. muensteri'' <small>(Goldfuss, 1831)</small> |

||

*''R. etchesi'' <small>(O'Sullivan & Martill, 2015)</small> |

|||

*''R. longicaudus'' |

|||

*''R. gemmingi'' |

|||

*?''R. jessoni'' |

|||

*''R. longiceps'' |

|||

*?''R. tendagurensis'' |

|||

*''R. intermedius'' |

|||

}} |

}} |

||

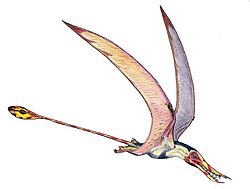

'''ランフォリンクス''' (''Rhamphorhynchus'' 「嘴状の鼻先<ref>ペーター・ヴェルンホファー 『動物大百科別巻2 翼竜』 平凡社 1993 ISBN 4-582-54522-X p34</ref>」) は[[ジュラ紀]]に生息していた[[嘴口竜亜目|長尾型翼竜]]の1属である。同時代に生存していた[[プテロダクティルス]]をはじめとする尾の短い[[翼指竜亜目]]の翼竜と比べると特殊化の度合いが低く、[[靱帯]]で強化された長い尾を持ち、その先端には特徴的な菱形の尾翼があった。ランフォリンクスの上下顎には針のような歯が前方を向いて並び、歯のない吻端が鋭く反って嘴のようになっていることと併せて、主な食性は魚食だったことが示唆される。実際にも[[魚類]]や[[頭足類]]の遺骸はランフォリンクスの胃内容物や糞石からたびたび発見されている<ref>{{cite journal | last1 = Frey | first1 = E. | last2 = Tischlinger | first2 = H. | year = 2012 | title = The Late Jurassic pterosaur Rhamphorhynchus, a frequent victim of the ganoid fish Aspidorhynchus? | journal = PLOS ONE | volume = 7 | issue = 3| page = e31945 | doi=10.1371/journal.pone.0031945 | pmid=22412850 | pmc=3296705}}</ref>。 |

|||

恐らくはランフォリンクスのものであろうと推測される部分的骨格は、[[イングランド]]・[[タンザニア]]・[[スペイン]]などで発見されているが、最も保存の良い標本は[[ドイツ]]・[[バイエルン州]]の[[ゾルンホーフェン石灰岩]]から産する。ゾルンホーフェン標本では骨格だけでなく翼膜のような軟組織の印象まで保存されている例は少なくない。ランフォリンクスのものだと思われる歯は[[ポルトガル]]からも見つかっている<ref name="cranfield-Rhamphorhynchus">"Rhamphorhynchus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). ''The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures''. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 302-305.</ref>。 |

|||

'''ランフォリンクス'''(''Rhamphorhynchus''=「舳先の嘴」の意)は、[[ジュラ紀]]後期に出現した[[翼竜]]の一種。和名は嘴口竜(しこうりゅう)。翼を広げたときの長さは約40cmから175cmあった。[[化石]]は[[イギリス]]や[[ドイツ]]、[[タンザニア]]で発見されている。 |

|||

== 記載 == |

|||

やや上向きにそった嘴状の顎と、長く口からはみ出るほどに発達した牙状の歯を持ち、これらを使って空中から昆虫や水面近くを泳ぐ魚などを捕食していたと考えられている。腱で補強された長い尾の先端には菱形のフラップがあり、これは通常、飛行の際に方向舵として機能していたとする説が一般的である。 |

|||

これまでで最大の標本は''Rhamphorhynchus muensteri'' の標本(標本番号 BMNH 37002)で、全長 1.26m、翼開長 1.81mである。 |

|||

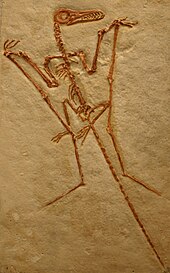

ゾルンフォーフェンの石灰岩採掘場で発掘された化石には軟組織の痕までくっきりと残されており、顕微鏡での詳細な調査の結果、翼の皮膜の部分が腕の骨に対して垂直に微細な繊維質で補強されている事が判明した。 |

|||

=== 頭蓋骨 === |

|||

== フィクションにおけるランフォリンクス == |

|||

1927年の翼竜研究者フェルディナント・ブロイリ ([[w:Ferdinand Broili|Ferdinand Broili]]) の報告に反して、ランフォリンクスには同時代の小型翼指竜亜目のいくつかの種が持っていたような鶏冠は(骨質の物も軟組織の物も)存在しなかった。ブロイリはランフォリンクス標本の一つに、取り巻く母岩の印象と数片の鶏冠自体の破片を証拠として、頭蓋骨のほぼ全長にわたって走る高さ2mmほどの薄い骨質の鶏冠があったと主張した<ref name="broili1927">{{Cite journal | last1 = Broili | first1 = F. | year = 1927 | title = Ein Exemplar von ''Rhamphorhynchus'' mit Resten von Schwimmhaut | url = | journal = Sitzungs-Berichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften mathematisch naturwissenschaftlichen Abteilung | volume = 1927 | issue = | pages = 29–48 }}</ref>。しかしながらその後、ペーター・ヴェルンホファー ([[w:Peter Wellnhofer|Peter Wellnhofer]]) が1975年に、クリストファー・ベネット (S. Christopher Bennett) が2002年にそれぞれその標本に対して可視光線・紫外線を用いて調査を行ったがどちらも鶏冠の痕跡は発見できず、両者ともブロイリは誤認したのだと結論している。鶏冠と思われた物は単に保存作業の際の人工的な痕跡であった<ref name="wellnhofer1975">{{cite journal | last1 = Wellnhofer | first1 = P. | year = 1975 | title = Die Rhamphorhynchoidea (Pterosauria) der Oberjura-Plattenkalke Süddeutschlands | url = | journal = Palaeontographica A | volume = 148 | issue = | pages = 1–33 }}, '''148''': 132-186, '''149''': 1-30.</ref><ref name="bennett2002">{{Cite journal | doi = 10.1671/0272-4634(2002)022[0043:STPOTC]2.0.CO;2 | last1 = Bennett | first1 = S.C. | year = 2002 | title = Soft tissue preservation of the cranial crest of the pterosaur ''Germanodactylus'' from Solnhofen | url = | journal = Journal of Vertebrate Paleontology | volume = 22 | issue = 1| pages = 43–48 }}</ref>。 |

|||

* 映画『[[恐竜・怪鳥の伝説]]』におけるランフォリンクスは、実在したものよりも遥かに大きく描かれている。 |

|||

* 小説[[ペルシダー・シリーズ]]に登場する知的生命体[[マハール]]は、ランフォリンクスが進化したという設定。 |

|||

ランフォリンクスの歯は顎が閉じられたときにはお互いにかみ合うようになっており、魚食性であったことが示唆される。上顎に20本、下顎に14本の歯があった<ref name="cranfield-Rhamphorhynchus" />。 |

|||

== 外部リンク == |

|||

* [http://www.nhm.org/journey/prehist/flying/rhamphorhynchus.html Journey Through Time] |

|||

== 歴史と分類 == |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus reconstruction Riou 1863.jpg|thumb|1863年に描かれた最古のランフォリンクスの復元図の一つ。図に示された足跡は現在ではカブトガニ ([[w:Mesolimulus|''Mesolimulus'']]) の物だったことが判明している。]] |

|||

ヴィクトリア朝の頃から知られている翼竜の多くの種と同じく、ランフォリンクスの分類は複雑であり、同一の種に様々な名前が与えられた上での再分類の長い歴史がある。 |

|||

ランフォリンクスの最初の命名された標本は1825年に収集家のゲオルク・ツー・ミュンスター ([[w:Georg zu Münster|Georg Graf zu Münster]]) によってザームエル・トーマス・フォン・ゼメリンク ([[w:Samuel Thomas von Sömmerring|Samuel Thomas von Sömmerring]]) の元にもたらされた物である。ゼメリンクはその標本は古代の鳥類の物であると結論づけた。標本の保全作業が進み、歯の存在が明らかになると、ミュンスターはその鋳型複製をゲオルク・アウグスト・ゴルトフス ([[w:Georg August Goldfuss|Georg August Goldfuss]]) に送った。ゴルトフスはそれを翼竜だと判断した。19世紀中頃に記載されたほとんどの翼竜と同じように、もともとランフォリンクスは[[プテロダクティルス]]の一種とされていた。しかし当時、少なからぬ科学者が''Ornithocephalus'' という名の方が''Pterodactylus'' よりも有効な名前であると誤認していた。そのためこのランフォリンクス標本は''Ornithocephalus Münsteri'' という名で原記載された。これが最初に言及されたのはミュンスター自身の1830年の論文中でのことである<ref name="munster1830">Münster, G. Graf zu. (1830). "Nachtrag zu der Abhandlung des Professor Goldfuss über den ''Ornithocephalus Münsteri'' (Goldf.)." ''Bayreuth'', 8 p.</ref>。しかし、その名称を有効な物にするゴルトフスの記載文は1831年になってから、ミュンスター自身の1830年の短報を補足する形で発表された<ref name="goldfuss1831">{{Cite journal | last1 = Goldfuss | first1 = G.A. | year = 1831 | title = Beiträge zur Kenntnis verschiedener Reptilien der Vorwelt | url = | journal = Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum | volume = 15 | issue = | pages = 61–128 }}</ref>。後に[[動物命名法国際審議会]]は " ü " のようなラテンアルファベットの特殊な用法は学名においては使用できないと定めたので、1888年に[[リチャード・ライデッカー]]によってmünsteri という綴りはmuensteri と修正された。 |

|||

1839年、ミュンスターは''Ornithocephalus'' (すなわち''Pterodactylus'' )に属すると考えられる別の種を記載した。その種は長い尾を持つことが特徴であった。彼はその種を短い尾を持つ標本(本当のプテロダクティルス標本)と区別するため「長い尾」を意味する種小名を付けて''Ornithocephalus longicaudus'' と命名した<ref name="munster1839">{{Cite journal | last1 = Münster | first1 = G.G. | year = 1839 | title = Ueber einige neue Versteinerungen in der lithographischen Schiefer von Baiern | url = | journal = Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie, und Palaeontologie | volume = 1839 | issue = | pages = 676–682 }}</ref>。 |

|||

1845年、[[ヘルマン・フォン・マイヤー]]は''Ornithocephalus münsteri'' という原記載名を ''Pterodactylus münsteri'' に正式に修正した。これはそのころまでに''Pterodactylus がOrnithocephalus'' に対して優先権を持つと見なされるようになったためである<ref name="vonmeyer1845">{{Cite journal | last1 = Meyer | first1 = H. von. | year = 1845 | title = System der fossilen Saurier [Taxonomy of fossil saurians] | url = | journal = Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde | volume = 1845 | issue = | pages = 278–285 }}</ref>。引き続き1846年に書かれた長い尾を持つ「翼手竜」の新種についての論文において、フォン・マイヤーは「長尾型Pterodactylus 」は別の[[亜属]]をもうけるほど充分に「短尾型Pterodactylus 」と異なると結論し、収集家のCarl Eming von Gemming 所有の標本を元にした自分の新種に''Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi'' と命名した。後にGemming はこの標本を[[ハールレム]]の[[w:Teylers Museum|Teylers Museum]]に300ギルダーで売却した<ref name="vonmeyer1846">{{Cite journal | last1 = Meyer | first1 = H. von. | year = 1846 | title = ''Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi'' aus dem Kalkschiefer von Solenhofen | url = | journal = Palaeontographica | volume = 1 | issue = | pages = 1–20 }}</ref>。1847年までにフォン・マイヤーは''Rhamphorhynchus'' を亜属から属に昇格させ、その属にはその当時知られていた長尾型''Pterodactylus'' の2種、すなわち''R. longicaudus''(最初に長い尾を持っているのが確認された種)と ''R. gemmingi'' の両方が含まれていた<ref name="vonmeyer1847">Meyer, H. von. (1847). "''Homeosaurus maximiliani'' und ''Rhamphorhynchus (Pterodactylus) longicaudus'', zwei fossile Reptilien aus der Kalkschiefer von Solenhofen." 4X, Frankfurt, 22 p.</ref>。''Rhamphorhynchus'' 属の[[模式種]]は''R. longicaudus'' であり、その模式標本も[[w:Teylers Museum|Teylers Museum]]に売却され、TM 6924という番号を付けられて現在もそこにある。 |

|||

最初に名付けられた種である''Pterodactylus muenster'' はまだプテロダクティルス属に入れられたままだったが、1861年の[[リチャード・オーウェン]]による著作の中で再評価が行われ、その中で''Rhamphorhynchus münsteri'' として再命名された<ref name="owen1861">Owen, R. (1861). ''Palaeontology, or a Systematic Summary of Extinct Animals and their Geological Relations''. Adam and Charles Black, Edinburgh, 1-463.</ref>。ミュンスターとゴルトフスによって記載された''R. münsteri'' の模式標本は[[第2次世界大戦]]中に失われてしまった。本来の模式標本が失われる・またはあまりに保存状態が酷すぎると見なされる場合、もし入手可能ならば新しい標本または新模式標本が模式標本として指定される。ヴェルンホファーは1975年のこの属に関する論評の中で、元々の模式標本から作られた精密な鋳型模型が数多く博物館に使用可能な形で残されているため、新模式標本の指定に対して否定的な見解を示した<ref name="bennett1995">{{Cite journal | last1 = Bennett | first1 = S. C. | year = 1995 | title = A statistical study of ''Rhamphorhynchus'' from the Solnhofen Limestone of Germany: Year-classes of a single large species | url = | journal = Journal of Paleontology | volume = 69 | issue = | pages = 569–580 }}</ref>。そのような模型はプラストタイプと呼ばれる。 |

|||

1990年代までに、それ以前に名付けられた多くの名前をヴェルンホファーが整理し、ゾルンホーフェン石灰岩産ランフォリンクスにはおよそ5つの種が認められ、アフリカ・スペイン・イギリス産の部分的な化石に対して2-3種の名前が付けられていた<ref name="wellnhofer1975"/><ref name="bennett1995"/>。ゾルンホーフェン標本のほとんどはその相対的な大きさとサイズに依存する特徴(たとえば頭蓋骨の長さの比率)によって識別が可能である<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus skull.png|thumb|upright|頭蓋骨復元図]] |

|||

1995年、クリス・ベネットが当時認められていたドイツ産の種に関する広範な総論を出版した。ベネットは別々の種とされていた全てのドイツ産種は実際には単一の種''R. muensteri'' の異なる年齢段階であり、小型の種は幼年個体で大型種は成熟個体、と成長の度合いを繁栄しているのだ、と結論した。ベネットの論文はアフリカ産やイギリス産の種を考慮に入れていないが、ベネットはそれらの種はランフォリンクス属そのものとする必要はなく、あくまでランフォリンクス科 ([[w:Rhamphorhynchidae|Rhamphorhynchidae]]) の構成種であると考えるべきだとしている。属の構成種は1種にまで減少したが、模式種は''R. longicaudus'' のままである<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

下記のランフォリクス科の系統樹はAndres & Myers (2013) の[[系統分析]]の結果に従っている<ref name=LoneStarPterosaurs>{{Cite journal | last1 = Andres | first1 = B. | last2 = Myers | first2 = T. S. | doi = 10.1017/S1755691013000303 | title = Lone Star Pterosaurs | journal = Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh | volume = 103 | issue = 3–4 | pages = 1 | year = 2013 | pmid = | pmc = }}</ref>。 |

|||

{{clade| style=font-size:90%;line-height:90% |

|||

|label1= [[w:Breviquartossa|Breviquartossa]] |

|||

|1={{clade |

|||

|label1= [[w:Rhamphorhynchidae|Rhamphorhynchidae]] |

|||

|1={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[w:Scaphognathus|Scaphognathus crassirostris]]''}} |

|||

|label2= [[w:Rhamphorhynchinae|Rhamphorhynchinae]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[w:Dorygnathus banthensis|Dorygnathus banthensis]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[w:Cacibupteryx caribensis|Cacibupteryx caribensis]]'' |

|||

|2=''[[w:Nesodactylus hesperius|Nesodactylus hesperius]]'' |

|||

|3='''''Rhamphorhynchus muensteri'''''}} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[w:Harpactognathus gentryii|Harpactognathus gentryii]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[w:Angustinaripterus longicephalus|Angustinaripterus longicephalus]]'' |

|||

|2=''[[w:Sericipterus wucaiwanensis|Sericipterus wucaiwanensis]]'' |

|||

}} }} }} }} }} }} }} |

|||

== 古生物学 == |

|||

=== 生活環 === |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus muensteri, Solnhofen, Germany, Late Jurassic - Royal Ontario Museum - DSC00041.JPG|upright|thumb|left|尾翼も保存された標本。[[ロイヤルオンタリオ博物館]]]] |

|||

伝統的にランフォリンクスに見られる大きさの変異は種の違いを表すと受け止められていた。しかし1995年の論文で、ベネットはこれらの種は実際には1つの種''Rhamphorhynchus muensteri'' の孵化したばかりの幼体から成体までの年齢段階を表している、と主張した。この解釈により、ベネットは''R. muensteri'' に起こるいくつかの重要な変化はこの動物の成長に従って起こる物だとした<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

若いランフォリンクス個体は相対的に短い[[頭蓋骨]]と大きな[[眼窩]]を持ち、両顎の歯のない嘴のような先端部は成体より若年個体で短く、丸くて鈍い下顎先端は成長に従ってだんだん細く鋭くなっていく。成体のランフォリンクスはまた、下顎先端に上向きの強力な「鈎」を発達させる。歯の数は幼体から成体になっても変化しないが、歯の形は相対的に短くずんぐりとなっていき、おそらくより大きく強力な獲物に適応して変化するのだと考えられている。[[腰帯]]と[[肩帯]]は成長するに従って癒合していき、腰帯の癒合は生後1年で完了する<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

尾端の小翼の形状もランフォリンクスの成長段階に伴って変化する。幼年個体では尾翼は尾に対して幅が狭くおおよそ楕円か[[メス (刃物)|医療用メス]]の刃のような形をしている。成長するに従い尾翼は[[菱形]]に、最大の大きさにまで達すると最終的に[[三角形]]になる<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus intermedius.jpg|thumb|''R. intermedius'' の標本。小型種で恐らくは''R. muensteri'' の幼体]] |

|||

今まで見つかったランフォリンクスの最小個体は翼開長が290 mm しかないが、そのような小型個体でも飛行できたと考えられる。ベネットは孵化についての2つの可能性を調査した。つまり彼らが巣立ちまでのある期間親の保護が必要な晩成性の場合と、充分な大きさと飛行能力を持ってから孵る早成性の場合である。もし早成性であるならば産卵数は少なく、相対的に大型の雛が生まれることの相殺として、一回につきわずか1個か2個の卵しか産まなかっただろうとベネットは考えた。ベネットはどちらの可能性が妥当かについては結論を出さなかったが、非常によく骨化した翼竜の胚 ([[w:Avgodectes|''Avgodectes'']]) の発見は、翼竜は一般的に早成性で、孵化後最小限の育雛で飛行したであろうことが示唆される<ref name=wz05>{{cite journal |last=Wang |first=X. |author2=Zhou, Z. |year=2004 |title=Pterosaur embryo from the Early Cretaceous |journal=Nature |volume=429 |pages=623 |doi=10.1038/429621a |pmid=15190343 |issue=6992}}</ref>。この理論は、はじめに急速な成長を行いその後長い緩成長の期間が続くという[[組織学]]上の研究から疑義が出されている<ref>{{Cite journal | last1 = Prondvai | first1 = E. | last2 = Stein | first2 = K. | last3 = Ősi | first3 = A. | last4 = Sander | first4 = M. P. | editor1-last = Soares | editor1-first = Daphne | title = Life history of ''Rhamphorhynchus'' inferred from bone histology and the diversity of pterosaurian growth strategies | doi = 10.1371/journal.pone.0031392 | journal = PLoS ONE | volume = 7 | issue = 2 | pages = e31392 | year = 2012 | pmid = 22355361| pmc =3280310 }}</ref>。 |

|||

=== 代謝 === |

|||

[[ファイル: Rhamphorhynchidae - Rhamphorhynchus muensteri.JPG|thumb|240px|left|''R. muensteri'' の展示。 [[ミラノ市立自然史博物館]]]] |

|||

ランフォリンクスの標本がそれぞれの年齢段階に分けられたことで、ベネットは1齢標本と2齢標本と比較することにより一年間での成長率を推測することが可能となった。ランフォリンクスの初年の成長率の平均は130%から170%であり、[[アリゲーター]]の成長率よりわずかに速い。成長速度はおそらく性的成熟の後に大きく低下し、最大サイズにまで成長するには3年以上かかったであろう<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

この成長率は、[[プテラノドン]]のような大型翼指竜類の成長率に比べれば非常に遅い。プテラノドンは生まれたその年のうちに成体と同じようなサイズになったと考えられている。さらに、翼指竜類はある大きさに達すると成長が停止する有限成長をしていた。前述のランフォリンクス科における急速成長の推定は、活動的な飛行を維持するために[[恒温性]]を持っていたという推定に基づいている。現在の[[鳥類]]や[[コウモリ]]類のような恒温動物は通常、成体サイズまでの急速な成長とそれ以上の大きさにはならない有限成長を行う。ランフォリンクスにはそのどちらの証拠もないため、ベネットは自らの発見が[[変温性]]の代謝を表すことと矛盾しないと考えているが、さらに多くの研究が必要だともしている。変温動物としてのランフォリンクスは現代の[[爬虫類]]のように、太陽の下で日光浴をしたり、飛行のたびに充分なエネルギーを蓄積するため筋肉を働かせたり、活動しないときにはエネルギーの節約のため外気温と同じにまで体温が低下したりしていたであろうとベネットは推測している<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

=== 遊泳 === |

|||

ランフォリンクスはしばしば飛行性の魚食動物として描写されるが、最近の研究では彼らは現在の水鳥の多くと同じように泳いで採餌していたのではないかと推測されている。数種のプテラノドン類 ([[w:Pteranodontia|Pteranodontia]]) の様に、彼らは手斧型の三角筋稜・短い体幹・短い後肢を持ち、これらの特徴は翼竜類における水面からの離水と関連づけられている。その足底部は広くて大きく、水を蹴るのに適しており、予想される浮遊姿勢は翼竜の標準として適している<ref>{{cite journal | last1 = Witton | first1 = M. P. | year = 2015 | title = Were early pterosaurs inept terrestrial locomotors? | journal = PeerJ | volume = 3 | issue = | page = e1018 | doi=10.7717/peerj.1018 | pmid=26157605 | pmc=4476129}}</ref>。 |

|||

この属の非常に状態のよい化石が多数見つかる理由が、より保存がされやすい場所にいたためだとして、この動物の遊泳能力によって説明されるかもしれない。 |

|||

=== 性的二型 === |

|||

戈定邦 (Koh Ting-Pong) とペーター・ヴェルンホファー (Peter Wellnhofer) の両者はそれぞれ''Rhamphorhynchus muensteri'' の成体に、頚部・翼・後肢の割合や頭骨と上腕骨の顕著な比率において区別可能な2つの異なったグループが存在することを認めた。両研究者ともこの2つのグループの標本はおよそ 1:1 の割合で見つかる事から、これが性別による物であると解釈した<ref name="wellnhofer1975"/><ref name="koh1937"/>。ベネットは[[統計]]分析を用いてランフォリンクスにおける[[性的二形]]を調査し、標本が実際に頭の小さいグループと頭の大きいグループからなる事を発見した。しかし、骨や軟組織における実際の形態に変異が認められていないことから、ベネットはこれが性的二形かどうかについて確定的ではないとしている<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

=== 頭部の向き === |

|||

[[ファイル:Rhamphorynchus gemmingi jconway.jpg|thumb|John Conwayによる復元]] |

|||

2003年、ローレンス・ウィトマー ([[w:Lawrence Witmer|Lawrence Witmer]]) 率いる研究グループは、化石頭蓋に[[CTスキャン]]をかけて復元した頭蓋腔の内形雄型を用いて''Rhamphorhynchus muenster'' を含む数種の翼竜の脳についての解剖学的研究を行った。現生動物との比較から、飛行中の頭部の方向や翼膜の筋肉との協調などを含む様々な翼竜の身体的特質を推定することができた。ウィトマー等は平衡感覚を司る[[内耳]]が収まっている骨迷路 (osseous labyrinth) の方向から、ランフォリンクスは頭部を地面と平行に維持していたことを明らかにした。それとは対照的に[[アンハングエラ]]などの翼指竜類は、飛行中・地上姿勢の両方で頭部を下方に向けるのが普通だったことがわかっている<ref name="witmeretal2004">Witmer, L.M., S. Chatterjee, J. Franzosa, T. Rowe, and R. C. Ridgely. (2004). "Neuroanatomy and vestibular apparatus of pterosaurs: Implications for flight, posture, and behavior." Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology, New Orleans, LA. ''Integrative and Comparative Biology'', '''43'''(6): 832. [http://www.nsf.gov/od/lpa/news/03/pr03124.htm]</ref> |

|||

。 |

|||

=== 概日活動周期 === |

|||

ランフォリンクスと現生鳥類と現生爬虫類の強膜輪の比較から、彼らが[[夜行性]]で現生の夜行性海鳥と同じような生活を送っていたのではないかという説が提唱されている。これは[[昼行性]]だと推定されている同時代の他の翼竜([[スカフォグナトゥス]]や[[プテロダクティルス]])とのニッチ分化を示している可能性がある<ref>{{cite journal|author1=Schmitz, L. |author2=Motani, R. |year=2011 |title=Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology |journal=Science |volume=332 |issue= 6030|pages= 705–8|doi=10.1126/science.1200043 |pmid=21493820}}</ref>。 |

|||

=== 生態 === |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus and Aspidorhynchus.png|thumb|left|upright|標本番号 WDC CSG 255の化石標本。咽頭に[[w:Leptolepides|''Leptolepides'']] を捉えたランフォリンクスが[[w:Aspidorhynchus|''Aspidorhynchus'']] に捕まっている。]] |

|||

ランフォリンクスが硬鱗魚の一種''Aspidorhynchus'' と関わりを持った形で化石化した石灰岩板がいくつか見つかっている。その一つでは、[[w:Aspidorhynchus|''Aspidorhynchus'']] の顎がランフォリンクスの翼と交差していた。そのランフォリンクスもまた咽頭部に[[w:Leptolepides|''Leptolepides'']] と思われる小型の魚を保持していた。このWDC CSG 255と番号付けられた石板は二段階の捕食を示している。一つはランフォリンクスによるもので、もう一つは''Aspidorhynchus'' によるものである。2012年のWDC CSG 255の記載において、研究者はランフォリンクスは泳いでいる間に''Leptolepides'' を捕まえたばかりだったのではないかと考えた。''Leptolepides'' が[[咽頭]]を下っている間に、大型の''Aspidorhynchus'' が水中から攻撃し、そのまま鋭い口先がランフォリンクスの左翼の翼膜を貫いてしまった。口先の歯が翼膜の繊維質組織に絡まってしまい、魚がそれを解き放そうとのたうつ際にランフォリンクスの左翼は化石に見られるような後側にねじれた位置に持ってこられた。この出会いは両者の死という結果に終わった。おそらくは二匹の動物はそのまま無酸素水層に沈んでいき、魚の方は窒息死したのだろう。この二者は''Aspidorhynchus'' の頭部がずっと軽い体を持つランフォリンクスの重りとなって底に留め、一緒に保存されたのであろう<ref name=FT12>{{cite journal |last=Frey |first=E. |author2=Tischlinger, H. |year=2012 |title=The Late Jurassic pterosaur ''Rhamphorhynchus'', a frequent victim of the ganoid fish ''Aspidorhynchus''? |journal=PLoS ONE |volume=7 |issue=3 |pages=e31945 |doi=10.1371/journal.pone.0031945 |pmid=22412850 |url=http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031945 |pmc=3296705}}</ref>。 |

|||

== 種 == |

|||

[[ファイル:Ramphorhynchus sp., view 1, Late Late Jurassic, Tithonian Age, Solnhofen Lithographic Limestone, Eichstatt, Bavaria, Germany - Houston Museum of Natural Science - DSC01862.JPG|thumb|''Rhamphorhynchus'' sp. [[w:Houston Museum of Natural Science|ヒューストン自然史博物館]]]] |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus gemmingi holotype.JPG|thumb|''R. gemmingi'' の模式標本 [[w:Teylers Museum|Teylers Museum]], [[ハールレム]]]] |

|||

[[ファイル:Rhamphorhynchus intermedius 1.JPG|thumb|upright|''R. intermedius'' とされていた標本。尾翼がある。]] |

|||

[[ファイル:Solnhofen Rhamphorhynchus cast.jpg|thumb|upright|right|元は''R. longicaudus'' とされていた''R. muensteri'' の頭部の欠けた雄型模型。頭部はこの模型のために後から復元された物。[[w:Oxford University Museum of Natural History|Oxford University Museum of Natural History]]]] |

|||

ランフォリンクス属には多くの種が名付けられたが、現在では多くの研究者がそれらは''R. muensteri'' の年齢段階であると考えている。現在認められているランフォリンクス標本は以下の[[シノニム|新参異名]]の元で発表された<ref name="olshevsky2001">Olshevsky, G. (2001), [http://dml.cmnh.org/2001Nov/msg00587.html "Re: Pterosaur Help"], discussion group, The Dinosaur Mailing List, viewed January 10, 2009. http://dml.cmnh.org/.</ref>。 |

|||

(注意)''Rhamphorhynchus'' という学名は、1977年に[[植物学者]] L.A. Garay によって命名された[[ラン]]の学名でもある。生物の命名規約においては、すでに[[植物]]に使用されたのと同じ学名が[[動物]]に使われることがあり、またその逆もある。 |

|||

=== 異名 === |

|||

''Rhamphorhynchus muensteri'' の新参異名と考えられている物。 |

|||

* ''R. longicaudus'' <small>(Münster, 1839) von Meyer, 1846</small> |

|||

** ''Pterodactylus longicaudus'' <small>Münster, 1839</small> |

|||

* ''R. gemmingi'' <small>(von Meyer, 1846) von Meyer, 1855</small> |

|||

** ''Pterodactylus lavateri'' <small>von Meyer, 1838a</small> |

|||

** ''Ornithopterus lavateri'' <small>(von Meyer, 1838a) von Meyer, 1838b</small> |

|||

** ''Pterodactylus gemmingi'' <small>von Meyer, 1846</small> |

|||

** ''Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi'' <small>von Meyer, 1846</small> |

|||

** ''Rhamphorhynchus (Pterodactylus) gemmingi'' <small>(von Meyer, 1846) von Meyer, 1855</small> |

|||

** ''R. suevicus'' <small>O. Fraas, 1855</small> |

|||

** ''Pterodactylus hirundinaceus'' <small>Wagner, 1857</small> |

|||

** ''R. curtimanus'' <small>Wagner, 1858</small> |

|||

** ''R. longimanus'' <small>Wagner, 1858</small> |

|||

** ''R. meyeri'' <small>Owen, 1870</small> |

|||

** ''R. phyllurus'' <small>Marsh, 1882</small> |

|||

** ''Pteromonodactylus phyllurus'' <small>(Marsh, 1882) Teryaev, 1967</small> |

|||

* ''R. longiceps'' <small>Woodward, 1902</small> |

|||

** ''R. kokeni'' <small>F. Plieninger, 1907</small> |

|||

** ''R. megadactylus'' <small>von Koenigswald, 1931</small> |

|||

** ''R. carnegiei'' <small>Koh, 1937</small> |

|||

* ''Rhamphorhynchus intermedius'' <small>Koh, 1937</small> |

|||

** ''R. intermedius'' var. ''brevialata'' <small>Koh, 1937</small> |

|||

=== 疑問名 === |

|||

''Rhamphorhynchus'' の疑わしい種。 |

|||

* ''R. jessoni'' <small>(Lydekker, 1890)</small> |

|||

* ''R. tendagurensis'' <small>(Peck, 1931)</small> |

|||

=== "Odontorhynchus" === |

|||

"Odontorhynchus" ''aculeatus'' は現在既に失われたある頭蓋骨と下顎を元に[[記載]]された。この両顎はおそらくは下顎先端に2本の歯があり上顎先端には歯がないという点でそれまでの種とは分けられる。頭蓋骨は6.5-7.0 cm であり、小型である<ref name=ES36>{{cite journal | last1 = Stolley | first1 = E. | year = 1936 | title = Odontorhynchus aculeatus'' novo. gen. novo. sp., Ein neuer Rhamphorhynchide von Solnhofen. ''Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geololgie, und Paläontologie | url = | journal = Beilage-Band | volume = 75 | issue = | pages = 543–564 }}</ref>。この標本を1936年に記載したStolleyは''R. longicaudus'' もまたこの"Odontorhynchus"属の種として再分類されるべきだと論じた。戈とヴェルンホファーの両者ともこの説に異議を唱え、逆に"Odontorhynchus"属が''R. longicaudus'' の新参異名とするべきだとした<ref name="wellnhofer1975"/><ref name="koh1937">{{Cite journal | last1 = Koh | first1 = | year = 1937 | title = Untersuchungen über die Gattung ''Rhamphorhynchus'' | url = | journal = Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Beilage-Band | volume = 77 | issue = | pages = 455–506 }}</ref>。ベネットは両者の評価に同意し、"Odontorhynchus"と''R. longicaudus'' の両方を''R. muensteri'' の異名とした<ref name="bennett1995"/>。 |

|||

==脚注== |

|||

{{reflist}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat|Rhamphorhynchus}} |

|||

*[[恐竜の一覧]] |

*[[恐竜の一覧]] |

||

*[[絶滅した動物一覧]] |

*[[絶滅した動物一覧]] |

||

2017年3月12日 (日) 21:09時点における版

| ランフォリンクス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rhamphorhynchus Meyer, 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| タイプ種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Pterodactylus longicaudus Münster, 1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ランフォリンクス (Rhamphorhynchus 「嘴状の鼻先[1]」) はジュラ紀に生息していた長尾型翼竜の1属である。同時代に生存していたプテロダクティルスをはじめとする尾の短い翼指竜亜目の翼竜と比べると特殊化の度合いが低く、靱帯で強化された長い尾を持ち、その先端には特徴的な菱形の尾翼があった。ランフォリンクスの上下顎には針のような歯が前方を向いて並び、歯のない吻端が鋭く反って嘴のようになっていることと併せて、主な食性は魚食だったことが示唆される。実際にも魚類や頭足類の遺骸はランフォリンクスの胃内容物や糞石からたびたび発見されている[2]。

恐らくはランフォリンクスのものであろうと推測される部分的骨格は、イングランド・タンザニア・スペインなどで発見されているが、最も保存の良い標本はドイツ・バイエルン州のゾルンホーフェン石灰岩から産する。ゾルンホーフェン標本では骨格だけでなく翼膜のような軟組織の印象まで保存されている例は少なくない。ランフォリンクスのものだと思われる歯はポルトガルからも見つかっている[3]。

記載

これまでで最大の標本はRhamphorhynchus muensteri の標本(標本番号 BMNH 37002)で、全長 1.26m、翼開長 1.81mである。

頭蓋骨

1927年の翼竜研究者フェルディナント・ブロイリ (Ferdinand Broili) の報告に反して、ランフォリンクスには同時代の小型翼指竜亜目のいくつかの種が持っていたような鶏冠は(骨質の物も軟組織の物も)存在しなかった。ブロイリはランフォリンクス標本の一つに、取り巻く母岩の印象と数片の鶏冠自体の破片を証拠として、頭蓋骨のほぼ全長にわたって走る高さ2mmほどの薄い骨質の鶏冠があったと主張した[4]。しかしながらその後、ペーター・ヴェルンホファー (Peter Wellnhofer) が1975年に、クリストファー・ベネット (S. Christopher Bennett) が2002年にそれぞれその標本に対して可視光線・紫外線を用いて調査を行ったがどちらも鶏冠の痕跡は発見できず、両者ともブロイリは誤認したのだと結論している。鶏冠と思われた物は単に保存作業の際の人工的な痕跡であった[5][6]。

ランフォリンクスの歯は顎が閉じられたときにはお互いにかみ合うようになっており、魚食性であったことが示唆される。上顎に20本、下顎に14本の歯があった[3]。

歴史と分類

ヴィクトリア朝の頃から知られている翼竜の多くの種と同じく、ランフォリンクスの分類は複雑であり、同一の種に様々な名前が与えられた上での再分類の長い歴史がある。

ランフォリンクスの最初の命名された標本は1825年に収集家のゲオルク・ツー・ミュンスター (Georg Graf zu Münster) によってザームエル・トーマス・フォン・ゼメリンク (Samuel Thomas von Sömmerring) の元にもたらされた物である。ゼメリンクはその標本は古代の鳥類の物であると結論づけた。標本の保全作業が進み、歯の存在が明らかになると、ミュンスターはその鋳型複製をゲオルク・アウグスト・ゴルトフス (Georg August Goldfuss) に送った。ゴルトフスはそれを翼竜だと判断した。19世紀中頃に記載されたほとんどの翼竜と同じように、もともとランフォリンクスはプテロダクティルスの一種とされていた。しかし当時、少なからぬ科学者がOrnithocephalus という名の方がPterodactylus よりも有効な名前であると誤認していた。そのためこのランフォリンクス標本はOrnithocephalus Münsteri という名で原記載された。これが最初に言及されたのはミュンスター自身の1830年の論文中でのことである[7]。しかし、その名称を有効な物にするゴルトフスの記載文は1831年になってから、ミュンスター自身の1830年の短報を補足する形で発表された[8]。後に動物命名法国際審議会は " ü " のようなラテンアルファベットの特殊な用法は学名においては使用できないと定めたので、1888年にリチャード・ライデッカーによってmünsteri という綴りはmuensteri と修正された。

1839年、ミュンスターはOrnithocephalus (すなわちPterodactylus )に属すると考えられる別の種を記載した。その種は長い尾を持つことが特徴であった。彼はその種を短い尾を持つ標本(本当のプテロダクティルス標本)と区別するため「長い尾」を意味する種小名を付けてOrnithocephalus longicaudus と命名した[9]。

1845年、ヘルマン・フォン・マイヤーはOrnithocephalus münsteri という原記載名を Pterodactylus münsteri に正式に修正した。これはそのころまでにPterodactylus がOrnithocephalus に対して優先権を持つと見なされるようになったためである[10]。引き続き1846年に書かれた長い尾を持つ「翼手竜」の新種についての論文において、フォン・マイヤーは「長尾型Pterodactylus 」は別の亜属をもうけるほど充分に「短尾型Pterodactylus 」と異なると結論し、収集家のCarl Eming von Gemming 所有の標本を元にした自分の新種にPterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi と命名した。後にGemming はこの標本をハールレムのTeylers Museumに300ギルダーで売却した[11]。1847年までにフォン・マイヤーはRhamphorhynchus を亜属から属に昇格させ、その属にはその当時知られていた長尾型Pterodactylus の2種、すなわちR. longicaudus(最初に長い尾を持っているのが確認された種)と R. gemmingi の両方が含まれていた[12]。Rhamphorhynchus 属の模式種はR. longicaudus であり、その模式標本もTeylers Museumに売却され、TM 6924という番号を付けられて現在もそこにある。

最初に名付けられた種であるPterodactylus muenster はまだプテロダクティルス属に入れられたままだったが、1861年のリチャード・オーウェンによる著作の中で再評価が行われ、その中でRhamphorhynchus münsteri として再命名された[13]。ミュンスターとゴルトフスによって記載されたR. münsteri の模式標本は第2次世界大戦中に失われてしまった。本来の模式標本が失われる・またはあまりに保存状態が酷すぎると見なされる場合、もし入手可能ならば新しい標本または新模式標本が模式標本として指定される。ヴェルンホファーは1975年のこの属に関する論評の中で、元々の模式標本から作られた精密な鋳型模型が数多く博物館に使用可能な形で残されているため、新模式標本の指定に対して否定的な見解を示した[14]。そのような模型はプラストタイプと呼ばれる。

1990年代までに、それ以前に名付けられた多くの名前をヴェルンホファーが整理し、ゾルンホーフェン石灰岩産ランフォリンクスにはおよそ5つの種が認められ、アフリカ・スペイン・イギリス産の部分的な化石に対して2-3種の名前が付けられていた[5][14]。ゾルンホーフェン標本のほとんどはその相対的な大きさとサイズに依存する特徴(たとえば頭蓋骨の長さの比率)によって識別が可能である[14]。

1995年、クリス・ベネットが当時認められていたドイツ産の種に関する広範な総論を出版した。ベネットは別々の種とされていた全てのドイツ産種は実際には単一の種R. muensteri の異なる年齢段階であり、小型の種は幼年個体で大型種は成熟個体、と成長の度合いを繁栄しているのだ、と結論した。ベネットの論文はアフリカ産やイギリス産の種を考慮に入れていないが、ベネットはそれらの種はランフォリンクス属そのものとする必要はなく、あくまでランフォリンクス科 (Rhamphorhynchidae) の構成種であると考えるべきだとしている。属の構成種は1種にまで減少したが、模式種はR. longicaudus のままである[14]。

下記のランフォリクス科の系統樹はAndres & Myers (2013) の系統分析の結果に従っている[15]。

| Breviquartossa |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生物学

生活環

伝統的にランフォリンクスに見られる大きさの変異は種の違いを表すと受け止められていた。しかし1995年の論文で、ベネットはこれらの種は実際には1つの種Rhamphorhynchus muensteri の孵化したばかりの幼体から成体までの年齢段階を表している、と主張した。この解釈により、ベネットはR. muensteri に起こるいくつかの重要な変化はこの動物の成長に従って起こる物だとした[14]。

若いランフォリンクス個体は相対的に短い頭蓋骨と大きな眼窩を持ち、両顎の歯のない嘴のような先端部は成体より若年個体で短く、丸くて鈍い下顎先端は成長に従ってだんだん細く鋭くなっていく。成体のランフォリンクスはまた、下顎先端に上向きの強力な「鈎」を発達させる。歯の数は幼体から成体になっても変化しないが、歯の形は相対的に短くずんぐりとなっていき、おそらくより大きく強力な獲物に適応して変化するのだと考えられている。腰帯と肩帯は成長するに従って癒合していき、腰帯の癒合は生後1年で完了する[14]。

尾端の小翼の形状もランフォリンクスの成長段階に伴って変化する。幼年個体では尾翼は尾に対して幅が狭くおおよそ楕円か医療用メスの刃のような形をしている。成長するに従い尾翼は菱形に、最大の大きさにまで達すると最終的に三角形になる[14]。

今まで見つかったランフォリンクスの最小個体は翼開長が290 mm しかないが、そのような小型個体でも飛行できたと考えられる。ベネットは孵化についての2つの可能性を調査した。つまり彼らが巣立ちまでのある期間親の保護が必要な晩成性の場合と、充分な大きさと飛行能力を持ってから孵る早成性の場合である。もし早成性であるならば産卵数は少なく、相対的に大型の雛が生まれることの相殺として、一回につきわずか1個か2個の卵しか産まなかっただろうとベネットは考えた。ベネットはどちらの可能性が妥当かについては結論を出さなかったが、非常によく骨化した翼竜の胚 (Avgodectes) の発見は、翼竜は一般的に早成性で、孵化後最小限の育雛で飛行したであろうことが示唆される[16]。この理論は、はじめに急速な成長を行いその後長い緩成長の期間が続くという組織学上の研究から疑義が出されている[17]。

代謝

ランフォリンクスの標本がそれぞれの年齢段階に分けられたことで、ベネットは1齢標本と2齢標本と比較することにより一年間での成長率を推測することが可能となった。ランフォリンクスの初年の成長率の平均は130%から170%であり、アリゲーターの成長率よりわずかに速い。成長速度はおそらく性的成熟の後に大きく低下し、最大サイズにまで成長するには3年以上かかったであろう[14]。

この成長率は、プテラノドンのような大型翼指竜類の成長率に比べれば非常に遅い。プテラノドンは生まれたその年のうちに成体と同じようなサイズになったと考えられている。さらに、翼指竜類はある大きさに達すると成長が停止する有限成長をしていた。前述のランフォリンクス科における急速成長の推定は、活動的な飛行を維持するために恒温性を持っていたという推定に基づいている。現在の鳥類やコウモリ類のような恒温動物は通常、成体サイズまでの急速な成長とそれ以上の大きさにはならない有限成長を行う。ランフォリンクスにはそのどちらの証拠もないため、ベネットは自らの発見が変温性の代謝を表すことと矛盾しないと考えているが、さらに多くの研究が必要だともしている。変温動物としてのランフォリンクスは現代の爬虫類のように、太陽の下で日光浴をしたり、飛行のたびに充分なエネルギーを蓄積するため筋肉を働かせたり、活動しないときにはエネルギーの節約のため外気温と同じにまで体温が低下したりしていたであろうとベネットは推測している[14]。

遊泳

ランフォリンクスはしばしば飛行性の魚食動物として描写されるが、最近の研究では彼らは現在の水鳥の多くと同じように泳いで採餌していたのではないかと推測されている。数種のプテラノドン類 (Pteranodontia) の様に、彼らは手斧型の三角筋稜・短い体幹・短い後肢を持ち、これらの特徴は翼竜類における水面からの離水と関連づけられている。その足底部は広くて大きく、水を蹴るのに適しており、予想される浮遊姿勢は翼竜の標準として適している[18]。

この属の非常に状態のよい化石が多数見つかる理由が、より保存がされやすい場所にいたためだとして、この動物の遊泳能力によって説明されるかもしれない。

性的二型

戈定邦 (Koh Ting-Pong) とペーター・ヴェルンホファー (Peter Wellnhofer) の両者はそれぞれRhamphorhynchus muensteri の成体に、頚部・翼・後肢の割合や頭骨と上腕骨の顕著な比率において区別可能な2つの異なったグループが存在することを認めた。両研究者ともこの2つのグループの標本はおよそ 1:1 の割合で見つかる事から、これが性別による物であると解釈した[5][19]。ベネットは統計分析を用いてランフォリンクスにおける性的二形を調査し、標本が実際に頭の小さいグループと頭の大きいグループからなる事を発見した。しかし、骨や軟組織における実際の形態に変異が認められていないことから、ベネットはこれが性的二形かどうかについて確定的ではないとしている[14]。

頭部の向き

2003年、ローレンス・ウィトマー (Lawrence Witmer) 率いる研究グループは、化石頭蓋にCTスキャンをかけて復元した頭蓋腔の内形雄型を用いてRhamphorhynchus muenster を含む数種の翼竜の脳についての解剖学的研究を行った。現生動物との比較から、飛行中の頭部の方向や翼膜の筋肉との協調などを含む様々な翼竜の身体的特質を推定することができた。ウィトマー等は平衡感覚を司る内耳が収まっている骨迷路 (osseous labyrinth) の方向から、ランフォリンクスは頭部を地面と平行に維持していたことを明らかにした。それとは対照的にアンハングエラなどの翼指竜類は、飛行中・地上姿勢の両方で頭部を下方に向けるのが普通だったことがわかっている[20] 。

概日活動周期

ランフォリンクスと現生鳥類と現生爬虫類の強膜輪の比較から、彼らが夜行性で現生の夜行性海鳥と同じような生活を送っていたのではないかという説が提唱されている。これは昼行性だと推定されている同時代の他の翼竜(スカフォグナトゥスやプテロダクティルス)とのニッチ分化を示している可能性がある[21]。

生態

ランフォリンクスが硬鱗魚の一種Aspidorhynchus と関わりを持った形で化石化した石灰岩板がいくつか見つかっている。その一つでは、Aspidorhynchus の顎がランフォリンクスの翼と交差していた。そのランフォリンクスもまた咽頭部にLeptolepides と思われる小型の魚を保持していた。このWDC CSG 255と番号付けられた石板は二段階の捕食を示している。一つはランフォリンクスによるもので、もう一つはAspidorhynchus によるものである。2012年のWDC CSG 255の記載において、研究者はランフォリンクスは泳いでいる間にLeptolepides を捕まえたばかりだったのではないかと考えた。Leptolepides が咽頭を下っている間に、大型のAspidorhynchus が水中から攻撃し、そのまま鋭い口先がランフォリンクスの左翼の翼膜を貫いてしまった。口先の歯が翼膜の繊維質組織に絡まってしまい、魚がそれを解き放そうとのたうつ際にランフォリンクスの左翼は化石に見られるような後側にねじれた位置に持ってこられた。この出会いは両者の死という結果に終わった。おそらくは二匹の動物はそのまま無酸素水層に沈んでいき、魚の方は窒息死したのだろう。この二者はAspidorhynchus の頭部がずっと軽い体を持つランフォリンクスの重りとなって底に留め、一緒に保存されたのであろう[22]。

種

ランフォリンクス属には多くの種が名付けられたが、現在では多くの研究者がそれらはR. muensteri の年齢段階であると考えている。現在認められているランフォリンクス標本は以下の新参異名の元で発表された[23]。

(注意)Rhamphorhynchus という学名は、1977年に植物学者 L.A. Garay によって命名されたランの学名でもある。生物の命名規約においては、すでに植物に使用されたのと同じ学名が動物に使われることがあり、またその逆もある。

異名

Rhamphorhynchus muensteri の新参異名と考えられている物。

- R. longicaudus (Münster, 1839) von Meyer, 1846

- Pterodactylus longicaudus Münster, 1839

- R. gemmingi (von Meyer, 1846) von Meyer, 1855

- Pterodactylus lavateri von Meyer, 1838a

- Ornithopterus lavateri (von Meyer, 1838a) von Meyer, 1838b

- Pterodactylus gemmingi von Meyer, 1846

- Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi von Meyer, 1846

- Rhamphorhynchus (Pterodactylus) gemmingi (von Meyer, 1846) von Meyer, 1855

- R. suevicus O. Fraas, 1855

- Pterodactylus hirundinaceus Wagner, 1857

- R. curtimanus Wagner, 1858

- R. longimanus Wagner, 1858

- R. meyeri Owen, 1870

- R. phyllurus Marsh, 1882

- Pteromonodactylus phyllurus (Marsh, 1882) Teryaev, 1967

- R. longiceps Woodward, 1902

- R. kokeni F. Plieninger, 1907

- R. megadactylus von Koenigswald, 1931

- R. carnegiei Koh, 1937

- Rhamphorhynchus intermedius Koh, 1937

- R. intermedius var. brevialata Koh, 1937

疑問名

Rhamphorhynchus の疑わしい種。

- R. jessoni (Lydekker, 1890)

- R. tendagurensis (Peck, 1931)

"Odontorhynchus"

"Odontorhynchus" aculeatus は現在既に失われたある頭蓋骨と下顎を元に記載された。この両顎はおそらくは下顎先端に2本の歯があり上顎先端には歯がないという点でそれまでの種とは分けられる。頭蓋骨は6.5-7.0 cm であり、小型である[24]。この標本を1936年に記載したStolleyはR. longicaudus もまたこの"Odontorhynchus"属の種として再分類されるべきだと論じた。戈とヴェルンホファーの両者ともこの説に異議を唱え、逆に"Odontorhynchus"属がR. longicaudus の新参異名とするべきだとした[5][19]。ベネットは両者の評価に同意し、"Odontorhynchus"とR. longicaudus の両方をR. muensteri の異名とした[14]。

脚注

- ^ ペーター・ヴェルンホファー 『動物大百科別巻2 翼竜』 平凡社 1993 ISBN 4-582-54522-X p34

- ^ Frey, E.; Tischlinger, H. (2012). “The Late Jurassic pterosaur Rhamphorhynchus, a frequent victim of the ganoid fish Aspidorhynchus?”. PLOS ONE 7 (3): e31945. doi:10.1371/journal.pone.0031945. PMC 3296705. PMID 22412850.

- ^ a b "Rhamphorhynchus." In: Cranfield, Ingrid (ed.). The Illustrated Directory of Dinosaurs and Other Prehistoric Creatures. London: Salamander Books, Ltd. Pp. 302-305.

- ^ Broili, F. (1927). “Ein Exemplar von Rhamphorhynchus mit Resten von Schwimmhaut”. Sitzungs-Berichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften mathematisch naturwissenschaftlichen Abteilung 1927: 29–48.

- ^ a b c d Wellnhofer, P. (1975). “Die Rhamphorhynchoidea (Pterosauria) der Oberjura-Plattenkalke Süddeutschlands”. Palaeontographica A 148: 1–33., 148: 132-186, 149: 1-30.

- ^ Bennett, S.C. (2002). “Soft tissue preservation of the cranial crest of the pterosaur Germanodactylus from Solnhofen”. Journal of Vertebrate Paleontology 22 (1): 43–48. doi:10.1671/0272-4634(2002)022[0043:STPOTC]2.0.CO;2.

- ^ Münster, G. Graf zu. (1830). "Nachtrag zu der Abhandlung des Professor Goldfuss über den Ornithocephalus Münsteri (Goldf.)." Bayreuth, 8 p.

- ^ Goldfuss, G.A. (1831). “Beiträge zur Kenntnis verschiedener Reptilien der Vorwelt”. Nova Acta Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae Germanicae Naturae Curiosorum 15: 61–128.

- ^ Münster, G.G. (1839). “Ueber einige neue Versteinerungen in der lithographischen Schiefer von Baiern”. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie, und Palaeontologie 1839: 676–682.

- ^ Meyer, H. von. (1845). “System der fossilen Saurier [Taxonomy of fossil saurians]”. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde 1845: 278–285.

- ^ Meyer, H. von. (1846). “Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi aus dem Kalkschiefer von Solenhofen”. Palaeontographica 1: 1–20.

- ^ Meyer, H. von. (1847). "Homeosaurus maximiliani und Rhamphorhynchus (Pterodactylus) longicaudus, zwei fossile Reptilien aus der Kalkschiefer von Solenhofen." 4X, Frankfurt, 22 p.

- ^ Owen, R. (1861). Palaeontology, or a Systematic Summary of Extinct Animals and their Geological Relations. Adam and Charles Black, Edinburgh, 1-463.

- ^ a b c d e f g h i j k Bennett, S. C. (1995). “A statistical study of Rhamphorhynchus from the Solnhofen Limestone of Germany: Year-classes of a single large species”. Journal of Paleontology 69: 569–580.

- ^ Andres, B.; Myers, T. S. (2013). “Lone Star Pterosaurs”. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh 103 (3–4): 1. doi:10.1017/S1755691013000303.

- ^ Wang, X.; Zhou, Z. (2004). “Pterosaur embryo from the Early Cretaceous”. Nature 429 (6992): 623. doi:10.1038/429621a. PMID 15190343.

- ^ Prondvai, E.; Stein, K.; Ősi, A.; Sander, M. P. (2012). Soares, Daphne. ed. “Life history of Rhamphorhynchus inferred from bone histology and the diversity of pterosaurian growth strategies”. PLoS ONE 7 (2): e31392. doi:10.1371/journal.pone.0031392. PMC 3280310. PMID 22355361.

- ^ Witton, M. P. (2015). “Were early pterosaurs inept terrestrial locomotors?”. PeerJ 3: e1018. doi:10.7717/peerj.1018. PMC 4476129. PMID 26157605.

- ^ a b Koh (1937). “Untersuchungen über die Gattung Rhamphorhynchus”. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Beilage-Band 77: 455–506.

- ^ Witmer, L.M., S. Chatterjee, J. Franzosa, T. Rowe, and R. C. Ridgely. (2004). "Neuroanatomy and vestibular apparatus of pterosaurs: Implications for flight, posture, and behavior." Annual Meeting of the Society of Integrative and Comparative Biology, New Orleans, LA. Integrative and Comparative Biology, 43(6): 832. [1]

- ^ Schmitz, L.; Motani, R. (2011). “Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology”. Science 332 (6030): 705–8. doi:10.1126/science.1200043. PMID 21493820.

- ^ Frey, E.; Tischlinger, H. (2012). “The Late Jurassic pterosaur Rhamphorhynchus, a frequent victim of the ganoid fish Aspidorhynchus?”. PLoS ONE 7 (3): e31945. doi:10.1371/journal.pone.0031945. PMC 3296705. PMID 22412850.

- ^ Olshevsky, G. (2001), "Re: Pterosaur Help", discussion group, The Dinosaur Mailing List, viewed January 10, 2009. http://dml.cmnh.org/.

- ^ Stolley, E. (1936). “Odontorhynchus aculeatus novo. gen. novo. sp., Ein neuer Rhamphorhynchide von Solnhofen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geololgie, und Paläontologie”. Beilage-Band 75: 543–564.