「多項式」の版間の差分

1.114.3.43 (会話) 編集の要約なし |

1.114.7.63 (会話) →注意: en:Polynomial#Notation and terminology 11:06, 18 July 2017 |

||

| 11行目: | 11行目: | ||

本項では主として一元多項式を扱い、多元の場合にも多少触れるが、詳細は[[多元多項式]]の項へ譲る。 |

本項では主として一元多項式を扱い、多元の場合にも多少触れるが、詳細は[[多元多項式]]の項へ譲る。 |

||

== 注意 == |

|||

; 変数と不定元 |

|||

: 多項式に現れる {{mvar|x}} は一般的に「変数」あるいは「不定元」と呼ばれるが、[[数式]](記号表現)としての多項式そのものを対象とするときには {{mvar|x}} は一つの定まった記号であってそれ自身は値を持たない(あるいは「不定元である」という値をもつ){{efn|つまり、不定元に定義域は無いし、不定元に値を代入するということもない。また例えば、二つの不定元 {{mvar|x, y}} は如何なる函数従属関係 {{math|1=''F''(''x'', ''y'') = 0}} も満足することはない}}。そういった場合には、変数ではなく「不定元」と呼ぶのがより正確である{{citation needed|date=January 2016}}。一方、多項式の定める函数を考えているときには、{{mvar|x}} は函数の[[引数]]となるべき[[定義域|何らかの集合]]の元を代表するものとして生じるのであって、それは「変数」と呼ばれるべきである。ただし、多くの文献においてこれら二つの語は暗黙的に同義に扱われ、互いに入れ替えて用いても大抵は差し支えない。よく用いられる規約として、不定元であることを強調する意味では大文字(例えば {{mvar|X}})を用い、対応する小文字(いまは {{mvar|x}} は付随する多項式函数の変数として用いるというものがある{{citation needed|date=January 2016}}。 |

|||

多少紛らわしい表記上の慣習として、不定元 {{mvar|x}} に関する多項式を単文字で表すのに、例えば {{mvar|P}} や {{math|''P''(''x'')}} のように {{mvar|x}} を書いたり書かなかったりする<ref>{{cite book|和書|title=リフレッシュ数学 ―高校数学から大学数学へ―|last=大石|first=彰|publisher=オーム社|year= 2012|isbn=9784274211652|ref=harv}} {{google books quote|id=EyzX9W93DdcC|pg=PA131|text=多項式|p. 131}}</ref>。普通は、{{mvar|P}} はその多項式の名前を指し示しているもので、{{math|''P''(''x'')}} はその不定元を明示する目的で付けてあるだけと考えられる{{efn|これはいわゆる函数記法全般でよく用いられる慣習である}}。ただし慣習的な規約として、例えば {{mvar|a}} を数(や変数や別の多項式やより一般の任意の式)であるとき {{mvar|P}} において {{mvar|x}} に {{mvar|a}} を代用(単なる記号の書き換えあるいは、値の代入)した結果を {{math|''P''(''a'')}} と書くものとすれば、「多項式 {{mvar|P}} によって函数 {{math|''a'' {{mapsto}} ''P''(''a'')}} が定まる」と考えることができる(これは多項式 {{mvar|P}} に付随する多項式函数と呼ばれる)。このような多項式函数を扱うとき、{{mvar|a}} は何らかの数であることが多いが、任意の[[環 (数学)|環]]など加法と乗法の定義された任意の定義域上で考えることが可能である。特に {{mvar|a}} が不定元 {{mvar|x}} であるときのこの多項式函数による {{mvar|x}} の像 {{math|''P''(''x'')}} は多項式 {{mvar|P}} そのものに他ならない。そのような意味で {{math|1=''P''(''x'') = ''P''}} は等価な別表記と理解することができる。つまりは「{{mvar|P}} を不定元 {{mvar|x}} に関する多項式とする」というような文の簡略形として意味を損なわずに「{{math|''P''(''x'')}} を多項式とする」と書くことが許されるということである。もちろん、文脈上明らかで不定元を明示・強調する必要が特にないという状況下では、式が簡素になり読みやすくなることも少なくないので各多項式の不定元を書かないことも多い。 |

|||

== 一変数多項式 == |

== 一変数多項式 == |

||

[[不定元]] {{mvar|X}} に関する(一変数の)'''多項式'''は、{{mvar|n}} を適当な非負整数として、<math display="block">a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dotsb + a_1 X + a_0</math> の形に表すことができる。{{math|''a''{{ind|0}}, ''a''{{ind|1}}, …, ''a''{{ind|''n''}}}} はこの多項式の'''[[係数]]'''と呼ばれる[[定数]]('''[[スカラー (数学)|スカラー]]''')で、例えば[[実数]]や[[有理数]]などであることが多い。各 {{mvar|a{{ind|i}}⋅x{{exp|i}}}} をこの多項式に属する'''項'''あるいは単項式と呼び、冪指数 {{mvar|i}} をその'''[[単項式の次数|項の次数]]'''と呼ぶ。多項式 {{math|1= ''f'' = ''f''(''X'')}} の'''[[多項式の次数|次数]] {{math|deg ''f''}}''' とは、その非零係数項の次数の |

[[不定元]] {{mvar|X}} に関する(一変数の)'''多項式'''は、{{mvar|n}} を適当な非負整数として、<math display="block">a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dotsb + a_1 X + a_0</math> の形に表すことができる。{{math|''a''{{ind|0}} ≠ 0, ''a''{{ind|1}}, …, ''a''{{ind|''n''}}}} はこの多項式の'''[[係数]]'''と呼ばれる[[定数]]('''[[スカラー (数学)|スカラー]]''')で、例えば[[実数]]や[[有理数]]などであることが多い。各 {{mvar|a{{ind|i}}⋅x{{exp|i}}}} をこの多項式に属する'''項'''あるいは単項式と呼び、冪指数 {{mvar|i}} をその'''[[単項式の次数|項の次数]]'''と呼ぶ。したがって、{{mvar|a{{sub|i}}X{{exp|i}}}} を {{mvar|i}}-次の項、{{mvar|a{{sub|i}}}} を {{mvar|i}}-次の係数という{{sfn|大石|2012|p=131}}。多項式 {{math|1= ''f'' = ''f''(''X'')}} の'''[[多項式の次数|次数]] {{math|deg ''f''}}''' とは、その非零係数項の最大次数(いまの場合 {{mvar|n}})を言う。特に {{math|deg(''f'')}}-次の項 {{mvar|a{{sub|n}}X{{exp|n}}}} をこの多項式の'''最高次項'''、その係数を'''最高次係数'''あるいは'''主係数''' ({{en|''leading coefficient''}}) と呼ぶ{{sfn|大石|2012|p=131}}。{{math|1=''a{{sub|n}}'' = 1}} のとき、多項式は'''[[モニック多項式|モニック]]'''({{nowrap|最高次係数 {{math|1}}}})である、または'''単多項式'''と言う{{sfn|大石|2012|p=131}}。また、{{math|0}} 次の項を'''{{ill2|定数項|en|constant term}}'''と呼ぶ。任意のスカラーを[[定数多項式|定数項しかない多項式]]と見なすことができる。非零定数多項式の次数は定義により {{math|0}} であるが、[[零多項式|定数 {{math|0}} を多項式と見なす]]とき、その次数は定義されないか、または便宜的に {{math|−∞}} と定義されることが多い。 |

||

* 多項式の項の間の加法は可換であるから、項の排列順は必ずしも一意でない。大抵の場合、上に挙げたような左から右へ |

* 多項式の項の間の加法は可換であるから、項の排列順は必ずしも一意でない。大抵の場合、上に挙げたような左から右へ追うごとに次数が常に減少する「降冪の順」か、常に増大する「昇冪の順」で排列するのが便利である。 |

||

* {{mvar|n}}-次多項式 {{mvar|f}} は {{math|1=''f''(''X'') = ''a{{sub|n}}X{{exp|n}}'' + ⋯ + ''a''{{sub|0}} (''a{{sub|n}}'' ≠ 0)}} と書ける。さらに、{{math|''a''{{sub|0}}}} から {{mvar|a{{sub|n}}}} の全ての係数が非零であるとき、完備であるという。完備な {{mvar|n}}-次多項式は {{math|''n'' + 1}} 個の項を持つ。{{sfn|長澤|1907|p= {{google books quote|id=0K5IgjUt7DcC|pg=PA17|17}}}} |

* {{mvar|n}}-次多項式 {{mvar|f}} は {{math|1=''f''(''X'') = ''a{{sub|n}}X{{exp|n}}'' + ⋯ + ''a''{{sub|0}} (''a{{sub|n}}'' ≠ 0)}} と書ける。さらに、{{math|''a''{{sub|0}}}} から {{mvar|a{{sub|n}}}} の全ての係数が非零であるとき、完備であるという。完備な {{mvar|n}}-次多項式は {{math|''n'' + 1}} 個の項を持つ。{{sfn|長澤|1907|p= {{google books quote|id=0K5IgjUt7DcC|pg=PA17|17}}}} |

||

多項式は[[総和]]を表す記号 {{sum}} を使って <math display="inline">\sum_{k=0}^n a_k X^k</math> とも記される。ここで {{math|1=''k'' = 0}} のときの [[空積|{{math|''X''{{exp|0}}}}]] とは[[定数多項式]] {{math|1}} の別表記である{{efn|見かけ上 {{mvar|X}} があっても、実際には定数多項式は {{mvar|X}} を含まないので、多項式函数を考える場合でも「{{math|1=''x'' = 0}} を {{math|''x''{{exp|0}}}} に代入すると [[0^0|{{math|0{{exp|0}}}}]] を生じる」というようなことは実際には起きない。}}。 |

多項式は[[総和]]を表す記号 {{sum}} を使って <math display="inline">\sum_{k=0}^n a_k X^k</math> とも記される{{sfn|大石|2012|p=131}}。ここで {{math|1=''k'' = 0}} のときの [[空積|{{math|''X''{{exp|0}}}}]] とは[[定数多項式]] {{math|1}} の別表記である{{efn|見かけ上 {{mvar|X}} があっても、実際には定数多項式は {{mvar|X}} を含まないので、多項式函数を考える場合でも「{{math|1=''x'' = 0}} を {{math|''x''{{exp|0}}}} に代入すると [[0^0|{{math|0{{exp|0}}}}]] を生じる」というようなことは実際には起きない。}}。 |

||

係数の属する集合が {{mvar|K}} であるような {{mvar|X}} を不定元とする多項式の全体を {{math|''K''[''X'']}} で表す。たとえば実数係数の多項式の全体は {{math|'''R'''[''X'']}}、複素数係数の多項式の全体は {{math|'''C'''[''X'']}} などと表す。係数の集合 {{mvar|K}} は四則演算の定義されるような[[代数系]]であるのが通常で、多くはとくに[[可換体|体]]と呼ばれる四則演算が自由に行えるものを想定することになる。もうすこし一般の(必ずしも可換でない、単位元を持つとは限らない)[[環 (数学)|環]] {{mvar|R}} についても、それを係数にもつ多項式が定義される。 |

係数の属する集合が {{mvar|K}} であるような {{mvar|X}} を不定元とする多項式の全体を {{math|''K''[''X'']}} で表す{{sfn|大石|2012|p=131}}。たとえば実数係数の多項式の全体は {{math|'''R'''[''X'']}}、複素数係数の多項式の全体は {{math|'''C'''[''X'']}} などと表す。係数の集合 {{mvar|K}} は四則演算の定義されるような[[代数系]]であるのが通常で、多くはとくに[[可換体|体]]と呼ばれる四則演算が自由に行えるものを想定することになる。もうすこし一般の(必ずしも可換でない、単位元を持つとは限らない)[[環 (数学)|環]] {{mvar|R}} についても、それを係数にもつ多項式が定義される。 |

||

{{seealso|[[多項式環|形式多項式]]}} |

{{seealso|[[多項式環|形式多項式]]}} |

||

2017年7月23日 (日) 07:28時点における版

数学における多項式(たこうしき、英: polynomial)は、多数を意味する希: poly- と部分を意味する 羅: -nomen あるいは 希: nomós を併せた語で、定数および不定元(略式ではしばしば変数と呼ぶ)の和と積のみからなり、代数学の重要な対象となる数学的対象である。歴史的にも現代代数学の成立に大きな役割を果たした。

不定元がひとつの多項式は、一元多項式あるいは一変数多項式 (univariate or univariable polynomial) と呼ばれ、不定元を x とすれば 3x3 − 7x2 + 2x − 23 のような形をしている。各部分 "3x3", "−7x2", "2x", "−23" のことを項(こう、term)と呼ぶ。一つの項だけからできている式を単項式 (monomial)、同様に二項式 (binomial)、三項式 (trinomial) などが、-nomial にラテン配分数詞を付けて呼ばれる。すなわち、多項式とは「多数」の「項」を持つものである。単項式の語が頻出であることに比べれば、二項式の語の使用はやや稀、三項式あるいはそれ以上の項数に対する語の使用はごく稀で一口に多項式として扱う傾向があり、それゆえ単項式のみ多項式から排他的に分類するものもある。また多項式のことを整式 (integral expression)[1] と呼ぶ流儀もある[注釈 1]。

多項式同士の等式として与えられる方程式は多項式方程式と呼ばれ、特に有理数係数の場合において代数方程式という。多項式方程式は多項式函数の零点を記述するものである。

不定元がふたつならば二元 (bivariate), 三つならば三元 (trivariate) というように異なるアリティを持つ多元多項式が同様に定義できる。算術あるいは初等代数学において、数の計算の抽象化として実数(あるいは必要に応じてより狭く有理数、整数、自然数)を代表する記号としての「文字」変数を伴う「文字式」[4]およびその計算を扱うが、それは大抵の場合多変数の多項式である。

本項では主として一元多項式を扱い、多元の場合にも多少触れるが、詳細は多元多項式の項へ譲る。

注意

- 変数と不定元

- 多項式に現れる x は一般的に「変数」あるいは「不定元」と呼ばれるが、数式(記号表現)としての多項式そのものを対象とするときには x は一つの定まった記号であってそれ自身は値を持たない(あるいは「不定元である」という値をもつ)[注釈 2]。そういった場合には、変数ではなく「不定元」と呼ぶのがより正確である[要出典]。一方、多項式の定める函数を考えているときには、x は函数の引数となるべき何らかの集合の元を代表するものとして生じるのであって、それは「変数」と呼ばれるべきである。ただし、多くの文献においてこれら二つの語は暗黙的に同義に扱われ、互いに入れ替えて用いても大抵は差し支えない。よく用いられる規約として、不定元であることを強調する意味では大文字(例えば X)を用い、対応する小文字(いまは x は付随する多項式函数の変数として用いるというものがある[要出典]。

多少紛らわしい表記上の慣習として、不定元 x に関する多項式を単文字で表すのに、例えば P や P(x) のように x を書いたり書かなかったりする[5]。普通は、P はその多項式の名前を指し示しているもので、P(x) はその不定元を明示する目的で付けてあるだけと考えられる[注釈 3]。ただし慣習的な規約として、例えば a を数(や変数や別の多項式やより一般の任意の式)であるとき P において x に a を代用(単なる記号の書き換えあるいは、値の代入)した結果を P(a) と書くものとすれば、「多項式 P によって函数 a ↦ P(a) が定まる」と考えることができる(これは多項式 P に付随する多項式函数と呼ばれる)。このような多項式函数を扱うとき、a は何らかの数であることが多いが、任意の環など加法と乗法の定義された任意の定義域上で考えることが可能である。特に a が不定元 x であるときのこの多項式函数による x の像 P(x) は多項式 P そのものに他ならない。そのような意味で P(x) = P は等価な別表記と理解することができる。つまりは「P を不定元 x に関する多項式とする」というような文の簡略形として意味を損なわずに「P(x) を多項式とする」と書くことが許されるということである。もちろん、文脈上明らかで不定元を明示・強調する必要が特にないという状況下では、式が簡素になり読みやすくなることも少なくないので各多項式の不定元を書かないことも多い。

一変数多項式

不定元 X に関する(一変数の)多項式は、n を適当な非負整数として、

- 多項式の項の間の加法は可換であるから、項の排列順は必ずしも一意でない。大抵の場合、上に挙げたような左から右へ追うごとに次数が常に減少する「降冪の順」か、常に増大する「昇冪の順」で排列するのが便利である。

- n-次多項式 f は f(X) = anXn + ⋯ + a0 (an ≠ 0) と書ける。さらに、a0 から an の全ての係数が非零であるとき、完備であるという。完備な n-次多項式は n + 1 個の項を持つ。[7]

多項式は総和を表す記号 ∑

を使って とも記される[6]。ここで k = 0 のときの X0 とは定数多項式 1 の別表記である[注釈 4]。

係数の属する集合が K であるような X を不定元とする多項式の全体を K[X] で表す[6]。たとえば実数係数の多項式の全体は R[X]、複素数係数の多項式の全体は C[X] などと表す。係数の集合 K は四則演算の定義されるような代数系であるのが通常で、多くはとくに体と呼ばれる四則演算が自由に行えるものを想定することになる。もうすこし一般の(必ずしも可換でない、単位元を持つとは限らない)環 R についても、それを係数にもつ多項式が定義される。

環 R に対し、不定元 X と任意の非負整数 n に対し、新たな不定元 Xn を用意する。ただし、X1 は自然に X と同一視する。不定元の冪 Xn の定数倍、すなわち Rn = {aXn | 0 ≠ a ∈ R} の元を n 次の単項式と呼ぶ。このとき、適当な n ∈ N をとってできる、単項式の形式的な線型結合

多項式の演算

単位的可換環 R 上の多項式 に対し、

- 相等

- 加法

- 定数倍(スカラー倍)

- 乗法

などの演算が定義される。多項式の加法およびスカラー倍は点ごとの演算、多項式の乗法は畳み込みあるいはコーシー積の一種として理解できる。特に積は、不定元 X と環 R の任意の元 a に対して、aX = Xa が成り立つと仮定して、分配法則が成り立つように定義されている(多項式の展開の項も参照)ので、R[X] は R 上の多元環になる。これを X を不定元とする R 係数の(一変数)多項式環あるいは簡単に、環 R 上の多項式環ともいう。R が単位的環であるなら、多項式環 R[X] も単位的環であり、R が可換なら多項式環 R[X] も可換環である。多項式環の単元群は係数環 R の単元群に等しい。

体 K 上の一変数多項式環 K[X] はユークリッド環であり、余りのある除法を定義することができる。

多項式関数

単位的可換環 K 上の多項式 および α ∈ K に対して、変数 X を α に置き換えることを代入(だいにゅう、substitution)と言い、代入で得られた式 を計算して得られる K の元を f(X) を α において評価(ひょうか、evaluate)した値という。特に f(α) = 0 を満たす元 α ∈ K を多項式 f(X) の根あるいは零点という。

任意の f(X) ∈ K[X] を α ∈ K で評価することで与えられる評価写像 は K[X] から K への環準同型となる。

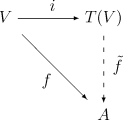

代入と評価に関して、より一般に以下のような普遍性が成り立つ:

- 代入準同型の普遍性

- 任意の単位的可換環 R, S とその間の単位的環準同型 h: R → S, および任意の α ∈ S が与えられたとき、単位的環準同型 が一意に存在して、ψh,α(X) = α かつ ψh,α(r) = h(r) (∀r ∈ R) を満たす。

この準同型 ψh,α を h の延長となる α の代入準同型とよぶ[8]。 に対する α の代入 f(α) とは

- 定義 (多項式函数)

- 与えられた多項式 f(X) = anXn + ⋯ + a0 ∈ K[X] に対し、f を各点 x ∈ K で評価することにより関数 が定まる。このような関数 f を総称して(K 上で定義された)多項式関数とよぶ。

特に、多項式 f の次数 deg f が n であるとき、f の定める多項式関数は n 次関数と呼ばれる。

- y = ax + b (a, b ∈ K, a ≠ 0) の形の多項式から定まる関数は一次関数と呼ばれる。

- y = ax2 + bx + c (a, b, c ∈ K, a ≠ 0) の形の多項式から定まる関数は二次関数と呼ばれる。

- 注意 (多項式として等しいことと多項式函数として等しいこととは異なる)

- 係数の集合 K が実数体 R や複素数体 C などの無限体であれば、異なる多項式は異なる関数を定める。K が一般の可換環であるときはこの限りではない。例えば、有限体 F2 上多項式 X2 + X は零多項式 0 でないがこれの定める関数は零函数 0 である。無限体上、あるいは有限体上でも次数が体の位数よりも小さければ、このようなことは起きないことが知られている。

多項式の微分積分は以下の式が基本的である:

- (は積分定数)

これは解析学的に x を実数や複素数に値をとる変数と見る場合は、関数に対する微分・積分の定義から導かれる事実である。一方、代数学的にはこの式を定義として扱うことが多い(形式微分を参照)。

たとえば、多項式 X2 − 3X + 1 の微分(導多項式)は 2X − 3 となる。

- 複素変数の多項式関数はガウス平面の全域で正則な解析関数(整関数)である。

- 多項式が重根を持つことと、その多項式が自身の導多項式との間に共通の因数を持つこととが同値である。単根のみを持つ多項式は分離多項式と呼ばれる

多変数多項式

m 個の不定元 X1, X2, …, Xm に関する単項式とは、これら不定元の非負整数冪をもつ不定元の冪積の定数倍 a⋅X e1

1 ⋅X e2

2 ⋯X em

m を言う。多重指数 α = (e1, e2, …, em) に対して と約束する。非零係数を持つ単項式 aαXα (α = (a1, a2, …, am)) の次数とは、指数 α の「大きさ」 を言う。

- 定義 (多変数多項式)

- m 変数の多項式とは、同変数に関する単項式の有限和 である。多項式の次数または全次数 deg f は、その多項式に現れる非零係数項の次数の最大値とする。

たとえば Xm に注目すると、m − 1 個の変数 X1, …, Xm−1 に関する多項式を係数としてもつ一変数 Xm の多項式と見ることができる。すなわち、単位的可換環 R 上の変数 X1, …, Xm−1, Xm に関する多変数多項式環 R[X1, …, Xm−1, Xm] は、多項式を係数にもつ一変数多項式として のように帰納的に定義できる。

一般化

多項式を一般化する筋道は少なくとも以下の二種類を考えることができる:

- 「多項式」や「多項式表示」という言葉を、単項式における不定元の冪積(特に一変数の単項式列 {1, x, x2, …})を特定の函数列で置き換えたり、あるいは不定元を行列などの数学的対象で置き換えた形と看做すことができる積和に対してしばしば用いる。

- 有理式や冪級数のような、多項式をその特別の場合として含むような対象。

三角多項式

実係数の三角多項式は n がいくつかの自然数を亙るときの三角函数 sin(nx), cos(nx) に関する有限線型結合 a0 + ∑N

n=1 an cos (nx) + ∑N

n=1 bn sin(nx) として表される実数値函数をいう[9]。これを「三角多項式」と呼ぶのは、多項式の単項式基底と函数列 sin(nx), cos(nx) を類似のものと看做してのアナロジーである。

また、複素係数の三角多項式とは、有限フーリエ級数(フーリエ多項式)のことを言う。これは eix を不定元と見て、その正負の冪によって張られる。

三角多項式の用例は広く、例えば周期函数の補間法に三角補間が用いられる。

行列変数多項式

行列多項式は行列変数の多項式である[10]。通常はスカラー値の多項式 P(x) = ∑n

i=0 aixi = a0 + a1x + a2x2 + ⋯ + anxn が与えられたとき、これを行列 A で評価した値というものを

のこととして定義する。ここで、定数項は単位行列 I のスカラー倍に置き換わることに注意[11]:36。

行列多項式方程式は行列多項式の間の等式であって、考えている範囲の行列のうち特定のもののみがそれを満足するものを言う。同様に、考えている行列環 Mn(R) に属する任意の行列について成り立つ行列多項式の間の等式は行列多項式恒等式と呼ぶ。

冪級数

形式冪級数 ∑∞

n=0 anxn は多項式とよく似ているが、非零項が(可算)無限個あってもよい(つまり有限次とは限らない)点が異なる。ゆえに多項式と違って、一般には全ての項を陽に書き下すことは(無理数の小数表示が全て書ききれないことと同様の意味で)できない。しかし、各項に対する扱いや演算における項の操作ルールは多項式に対するものとまったく同じくすることができる。形式冪級数ではなく収束冪級数を考えることでも多項式を一般化することができるが、積は必ずしも収束するとは限らないので、環構造の埋め込みにはならないことに注意。形式冪級数は一般に次数に関して最大の非零項を持つとは限らないが、必ず最小の非零項を持つから、多項式の次数に対応する概念として形式冪級数の位数 (order) は最小の非零項の次数として定まる。

ローラン多項式

冪級数に対して、さらに有限個の負冪の項も許した一般化として形式ローラン級数が定義される。形式ローラン級数もまた最大の非零項を持つとは限らないが、必ず最小の非零項を持つ(が、略式的には両側無限和として ∑+∞

n=−∞ anxn のようにも書く)。

形式冪級数の特別の場合が多項式であったことの(形式)ローラン級数において対応する概念として、(形式)ローラン多項式は不定元の負冪の項を有限個含む多項式の類似物である。すなわち、ローラン多項式は正負の次数の項を含む有限和 であり、最小の非零項および最大の非零項を持つ。

ピュイズー多項式

ピュイズー級数は冪級数に対して、分数冪を許すような一般化になっている。ピュイズー級数はアイザック・ニュートンが1676年に導入した[12]ものをビクトル・ピュイズーが再発見した[13]ためこの名がある。不定元 x に関する各ピュイズー級数は、適当な自然数 L に対する x1/L を不定元とするローラン級数

∑∞

n=l anxn/L として表される。ここで l は適当な整数であり、もちろん負であってもよい。代数閉体上のピュイズー級数体はそれ自身がまた代数閉体であり、またローラン級数体の代数閉包になる。

ピュイズー級数版の多項式として、ピュイズー多項式は有限和となっているようなピュイズー級数 をいう。

指数多項式

二変数多項式の第二変数を第一変数の指数函数で置き換えた P(x, ex) を指数多項式と呼ぶ。

非可換多項式

通常の多変数多項式環は、変数と係数および変数同士の可換性が仮定されている。この変数の間の可換性を仮定からはずすことで、非可換多項式環が定義される。可換性をはずしたために、非可換多項式を一般に書き表すのは困難であるが、非可換多項式環はテンソル代数として記述することができる。X = {x1, x2, ..., xn}を基底とする有限次元 K ベクトル空間あるいは可換環 K 上の階数有限な自由加群 V 上のテンソル代数 T(V) を

などと記してK 上の非可換多項式環と呼ぶ。ここで術語「自由」(free) は、この環が必ずしも乗法が可換でないような多元環としての普遍性を持つということを意味している。K 上で有限生成な(非可換)環 A

は K⟨X⟩ の代入による準同型像として得られる。つまり、適当な K 多元環の全射準同型で

なるものが必ず取れ、またしたがって A は K⟨X⟩ のある商多元環に同型である。この準同型の V への制限は V から A への K 線型写像であるが、逆に V から A への任意の K 線型写像はかならずこのような形の多元環の準同型に延長可能である。これはテンソル代数の普遍性と呼ばれる性質の一部である。

また、非可換多項式環 K⟨x1, x2, …, xn⟩ をテンソル代数とみるとき、対応する対称代数 S(V) (xy − yx の形の元全体で生成される両側イデアルで割った代数) は多項式環 K[x1, x2, …, xn] であり、多項式環が有限生成可換多元環に対する普遍性を持っていることに対応している。

有理函数

有理式は、二つの多項式 P, Q の商(代数的分数式)P(x)/Q(x) のことを言い、有理式として書き直すことのできる任意の代数式の定める函数を有理函数と呼ぶ。

多項式函数は変数に対する任意の代入に対して値が定義されるが、有理函数は分母が零にならないような変数の値に対してしか定義されない。

有理函数はローラン多項式を分母が不定元の冪であるような特別の場合として含む。

関連項目

- 多項式の因数分解: 可約/既約多項式, 素多項式, 原始多項式

- 多項式補間

- 多項式列

- 多項式に関する主題一覧

- 多項式函数環: ベクトル空間上で定義される(座標を用いない仕方での)多項式函数からなる函数環

- 多項式変換 (方程式論): 多項式の求根において、もとの多項式の根が計算できるより容易に根の求まる函数や多項式へ変換すること。チルンハウス変換や分解方程式など。

注

注釈

- ^ 整 (integer, entire) は「全体」あるいは「完全なもの」を意味する接頭辞で、この場合は代数式(特に根号を含まない有理式)が分母を持たないという意味である[2]。(本項で言うのと異なり)単項式や多項式を広義に単項代数式や多項代数式の意味で用いるならば、完全な単項式、完全な多項式という言い回しもある[3]

- ^ つまり、不定元に定義域は無いし、不定元に値を代入するということもない。また例えば、二つの不定元 x, y は如何なる函数従属関係 F(x, y) = 0 も満足することはない

- ^ これはいわゆる函数記法全般でよく用いられる慣習である

- ^ 見かけ上 X があっても、実際には定数多項式は X を含まないので、多項式函数を考える場合でも「x = 0 を x0 に代入すると 00 を生じる」というようなことは実際には起きない。

参考文献

- ^ ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典『多項式』 - コトバンク

- ^ 日本大百科全書『整式』 - コトバンク

- ^ 長澤, 龜之助 (1907), 代数学精義, 成美堂, p. 16

- ^ デジタル大辞泉『文字式』 - コトバンク

- ^ 大石, 彰『リフレッシュ数学 ―高校数学から大学数学へ―』オーム社、2012年。ISBN 9784274211652。 p. 131

- ^ a b c d e 大石 2012, p. 131.

- ^ 長澤 1907, p. 17.

- ^ Knapp, Anthony W. (2007), Basic Algebra, Springer Science & Business Media, ISBN 9780817645298 Proposition 4.24 & Remarks

- ^ Powell, Michael J. D. (1981). Approximation Theory and Methods. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29514-7

- ^ Gohberg, Israel; Lancaster, Peter; Rodman, Leiba (2009) [1982]. Matrix Polynomials. Classics in Applied Mathematics. 58. Lancaster, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 0-89871-681-0. Zbl 1170.15300

- ^ Horn, Roger A.; Johnson, Charles R. (1990), Matrix Analysis, Cambridge University Press, ISBN 978-0521386326

- ^ Newton, Isaac (1960). “letter to Oldenburg dated 1676 Oct 24”. The correspondence of Isaac Newton. II. Cambridge University press. pp. 126–127. ISBN 0-521-08722-8

- ^ Puiseux, Victor Alexandre (1850). “Recherches sur les fonctions algébriques”. J. Math. Pures Appl. 15: 365–480., Puiseux, Victor Alexandre (1851). “Nouvelles recherches sur les fonctions algébriques”. J. Math. Pures Appl. 16: 228–240.

関連文献

- Barbeau, E.J. (2003). Polynomials. Springer. ISBN 978-0-387-40627-5

- Bronstein, Manuel, ed (2006). Solving Polynomial Equations: Foundations, Algorithms, and Applications. Springer. ISBN 978-3-540-27357-8

- Cahen, Paul-Jean; Chabert, Jean-Luc (1997). Integer-Valued Polynomials. American Mathematical Society. ISBN 978-0-8218-0388-2

- Lang, Serge (2002), Algebra, Graduate Texts in Mathematics, 211 (Revised third ed.), New York: Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-95385-4, MR1878556. This classical book covers most of the content of this article.

- Leung, Kam-tim (1992). Polynomials and Equations. Hong Kong University Press. ISBN 9789622092716

- Mayr, K. Über die Auflösung algebraischer Gleichungssysteme durch hypergeometrische Funktionen. Monatshefte für Mathematik und Physik vol. 45, (1937) pp. 280–313.

- Prasolov, Victor V. (2005). Polynomials. Springer. ISBN 978-3-642-04012-2

- Sethuraman, B.A. (1997). “Polynomials”. Rings, Fields, and Vector Spaces: An Introduction to Abstract Algebra Via Geometric Constructibility. Springer. ISBN 978-0-387-94848-5

- Umemura, H. Solution of algebraic equations in terms of theta constants. In D. Mumford, Tata Lectures on Theta II, Progress in Mathematics 43, Birkhäuser, Boston, 1984.

- von Lindemann, F. Über die Auflösung der algebraischen Gleichungen durch transcendente Functionen. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften, vol. 7, 1884. Polynomial solutions in terms of theta functions.

- von Lindemann, F. Über die Auflösung der algebraischen Gleichungen durch transcendente Functionen II. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, 1892 edition.

外部リンク

- Hazewinkel, Michiel, ed. (2001), “Polynomial”, Encyclopaedia of Mathematics, Springer, ISBN 978-1-55608-010-4

- Euler's Investigations on the Roots of Equations, オリジナルの2012-09-24時点におけるアーカイブ。

- Weisstein, Eric W. "Polynomial". mathworld.wolfram.com (英語).

- Polynomial - PlanetMath.(英語)

![{\textstyle f:=\sum _{i=0}^{m}a_{i}Xx^{i},\quad g:=\sum _{j=0}^{l}b_{j}X^{j}\in R[X]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5551b2e55595769c67ed9ff5e46d9cc4c396adbb)

![{\displaystyle f=g\iff [m=l\land a_{i}=b_{i}\quad (\forall i=0,\dotsc ,m)]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f66e64f78ac542ecce9f54c9e81eacbda5c70047)

![{\textstyle f(X)=a_{n}X^{n}+\cdots +a_{0}\in K[X]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00cbeedb5aba0718109f89a0c73bd09c275fe5de)

![{\textstyle \varphi _{\alpha }\colon K[X]\to K;\,f(x)\mapsto f(\alpha )}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/157dbf47dfee16bd3c507a9acaa01dae64a203f3)

![{\displaystyle \psi _{h,\alpha }\colon R[X]\to S}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0d98c704dea114511e1312a20fd5222592c4500a)

![{\textstyle R[X_{1},X_{2},\dotsc ,X_{m}]:=R[X_{1},X_{2},\dotsc ,X_{m-1}][X_{m}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/60bb8d8d0a66440a05223795f5fe2cfaa829bccd)