イングランド人

| 総人口 | |

|---|---|

| 世界中において 約9,000万人 | |

| 居住地域 | |

| 45,516,394 a[2] | |

| 6,570,015 c[3] | |

| 6,358,880 d[4] | |

| 2,987,321e [5] | |

| 言語 | |

| 英語(イギリス英語、イングランド英語) | |

| 宗教 | |

| プロテスタント・聖公会(イングランド国教会)が主流だが、カトリック教会も存在する | |

| 関連する民族 | |

| スコットランド人、コーンウォール人 | |

a イングランド系アメリカ人, b イングランド系カナダ人, c イングランド系オーストラリア人 | |

イングランド人(イングランドじん、英語:English people 古英語:Englisc)は、イングランドを起源とし、英語を主な母語とする民族のこと。またはイングランド区域内で出生した連合王国(イギリス)の国籍を有する住民(この場合は、イングランド以外にルーツを有する者を含む)のこと。イングランド人としての民族アイデンティティの起源は古く、最初期においてはAnglecynn(アングル人)と呼ばれていた。

イングランド人の最も大きな集団は、イギリスの構成国(イギリスのカントリー)のひとつであるイングランドに居住している。この集団のうち、近世以前からこの地に定着していた人々の末裔は、ブリトン人、ローマ・ブリトン人、アングロ・サクソン人、ヴァイキング、ノルマン人など、イングランドに当たる地域に定住していた近縁の民族集団との混血であるといわれている。2013年に発表された現代ヨーロッパの遺伝学的な研究によれば、現代ヨーロッパ人の遺伝子構造は、約7500年前に移動して来た最初の農耕民やこれより古い時代の狩猟採集民ではなく、新石器時代中期の紀元前4500年頃に定着したとされている[6]。

より近年のイングランドへの移住者には、グレートブリテン島・アイルランド島をはじめ様々な地域の民族がおり、これらの大部分はウェールズ・スコットランド・アイルランド共和国・イギリス連邦諸国である。これらの移住者には、イギリス人・イングランド人としてのアイデンティティを持つものもいれば、二重もしくは外国系のアイデンティティを持つものもいる[7][8][9][10][11]。

定義

[編集]イングランド人についての著作は複雑になることがある。イングランドはその歴史上、様々な時代ごとに侵略者や移住者による渡来があり、世界中に文化的影響や住民を送り出した地であることがその理由だ。よって、「イングランド人」という用語は、ゲルマン人の大移動を共通の起源と考えるイングランドの民族グループ(通常はアングロ・サクソン人と呼ばれる)を指すこともある。歴史家のキャサリン・ヒルズは自身の言うイングランド人の「建国神話」についてこう書いている。

| 「 | アングロ・サクソン人の来訪は……重要かつ興味深い出来事としてとらえられている。なぜなら、この来訪がブリテン島の現在の住民のアイデンティティの鍵となる要素だと信じられているからだ。このような大移動によってブリテン南東部の人口構成は永久に変わってしまったと考え、イングランド人はケルト系アイルランド人・ウェールズ人・スコットランド人と異なる別個の民族だということになった……これは建国神話の好例であり……起源を聞いた際に明確な答えがほとんど返ってこない理由を示している[12]。 | 」 |

イングランド人を見る視点は多種多様なものが考えられるが、最広義の考えの中には、自身をイングランド人と考える人は、他者からもイングランド人だと思われる、という見方もある[13]。

イングランド人の民族意識

[編集]現在、公的なイングランド国籍はない(スコットランド人・アイルランド人・ウェールズ人も含めて連合王国市民である)が、それでもなお「イングランド人」という用語はイングランドの民をnation (民族・国民) として論じるのに適切である(オックスフォード英語辞書でのnationの定義は、「言語・文化・歴史・共通の居住地」などで連合する集団であり、連合の要素は祖先の絆だけとは限らない、とされている[14])。 「イングランド国民 (English nation)」の概念は「イギリス国民 (British nation)」の概念よりも古く、また1990年代にはイングランド人としての自覚の復活が見られている[15]。これはウェールズ・スコットランドなどイギリス内の他の国民意識の現れ(これは、イギリス国内での新しい権限委譲の政策協定に関して最も明確に現れた)や、大英帝国が歴史の隅に消えていったのに伴って、イギリス人としての共通の国民意識が薄れたこととリンクしている[16][17][13]。

イングランド国民としてのアイデンティティの表現には「共通の祖先」という信条が含まれることがあるが、政治に携わるイングランドの民族主義者の中で、イングランド人らしさを一種の縁戚関係として考える者はめったにいない。例えば、English Democrats (イングランド民主党。イングランド地方議会の開催を目指す政治団体) の声明には「我々は、イングランド人らしさを単に民族的なもの、あるいは文化的なものとは考えず、この二つが複雑に混じり合ったものだと考える。我々は、イングランド人らしさが心のあり方 (state of mind) であると堅く信じている」とある[18]。また、Campaign for an English Parliament (同様のロビー活動を行う団体) は、「民族性・人種・宗教・文化にかかわらず、この古くからの土地を自らの故郷・自らの未来と考える人はすべてイングランド人である」と言っている[19]。

ガーディアン紙中で、アンドレア・レヴィ (Andrea Levy ジャマイカ人の両親を持つロンドン生まれの小説家) はイングランドは「紛れもなく」独立した国 (separate country) であり、自らを「いわゆる、生まれも育ちもイングランドのイングランド人(私の覚えている限りでは、生まれ育ちという言葉はアングロ・サクソンから直系で繋がる白人の祖先とともに生まれ育った、という言葉ではない)」と断言し、「イングランドが排他的な集団になったことはなく、むしろ混成国民であった」と主張した。レヴィはまた「イングランド人らしさというものは、決して民族性と結びつけられることがないようにしなければならない。イングランド人の大部分は白人だが、そうでない者もいる……イングランド・スコットランド・ウェールズ・アイルランドは多元的・包括的なnationであるべきだ」[20]

しかしながら、ほとんどのイングランドの非白人は、イングランド人よりもむしろイギリス人としてのアイデンティティを持っていることを考えれば、ここでの「English(イングランドの、イングランド人の)」という言葉の使い方には議論の余地がある。イギリス国立統計局 (Office of National Statistics) は、2004年の国勢調査の中で、イギリス人の民族的アイデンティティ意識と国民的アイデンティティ意識を比較した。この結果、白人の58%が自身の民族的帰属(nationality)が「イングランド人(English)」であると答え、非白人の大部分は「イギリス人 (British)」と答えた。例を挙げれば、「78%のバングラデシュ人(民族的出自がバングラデシュの人々)が自らがイギリス人だと答え、イングランド人・スコットランド人・ウェールズ人であると答えたのは5%に過ぎなかった」。また、自らをイングランド人とした非白人は、民族を「混血 (Mixed)」であるとした割合が37%と最も多かった[21]。

起源

[編集]イングランドはブリテン諸島の近隣国との緊密な交流があり、また様々な時代ごとに移民が加わってきた背景があるため、イングランド人の起源を明確に特定するのは難しい。旧来の視点では、イングランド人は、第一にローマ帝国の支配の終焉に伴ってグレートブリテン島に渡ってきたアングロ・サクソン人その他のゲルマン人の子孫であり、後にノルマン人やヴァイキングなどの移民を同化してきたものとされている。だがこの歴史的見解を、単純化しすぎたもの、あるいは誤りだとさえ指摘する歴史家や遺伝学者もいる。しかしながら、アングロ・サクソン系イングランド人という考え方は、伝統的に見て、イングランド人のアイデンティティを定義し、スコットランド人・ウェールズ人・アイルランド人といったケルト系の近隣国に対してイングランド人を特徴付けるのに重要な役割を果たしている。さらに、イングランドのアングロ・サクソン起源は、長きにわたって存在するイングランドの祖先と、ずっと近年になって渡ってきた祖先との区別を図る人々にとって重要である。例えばサラ・ケインの舞台劇「Blasted」でも民族ナショナリズムの姿勢がみられ、移民の子供と自らを対比して「俺は輸入品じゃないんだ」という台詞がみられる。「彼ら(移民)には子供がいる。子供はイングランド人と呼ばれるが、イングランド人じゃない。イングランドで生まれたからイングランド人になるってわけじゃない」[22]

イングランド人としてのアイデンティティに大衆的な関心が寄せられていることは、近年イングランド人自身による科学的・社会的調査が行われていることからも分かるが、こういった調査の報告は、複雑な結果をひどく単純化している。2002年、英国放送協会は「イングランド人とウェールズ人は別の人種」という見出しで、イングランド・ウェールズ両者の市場町から被験者を選んで行った遺伝的な調査のレポートを行った[23]。また一方で2006年9月、サンデー・タイムズ紙は、イギリス中の住人の名前の調査を行い、その結果、ダービーシャーのリプリー市を「最も『イングランドらしい』町」だと発表した。リプリー市の住民のうち88.58%がイングランドの民族的背景を持っている、というのがその理由である[24]。デイリー・メール紙は「我らはみなゲルマン人!(1600年間在住)」という見出しの記事を掲載した[25]。これらの事例のいずれをとっても、研究の結論は、ジャーナリストが人種という用語を使っただけの、誇張や誤解釈に基づいたものであった[26]。さらに、シュテフェン・オッペンハイマー (Stephen Oppenheimer) やブライアン・サイクスを始めとする最近の研究書は、近年の遺伝的研究をもってもイングランド人と「ケルト系」近隣国をはっきり区別する線引きはできず、段階的なクライン(地域的連続変異)が西(主にイベリア起源)から東(主にイベリア・バルカン起源)に流れている、と主張している。これらの研究書によれば、イギリス人の祖先の大部分は旧石器時代からのグレートブリテン島定住者で、東岸・西岸の間の差はそれほど大きくはないが、先史時代古くからのもので、主に旧石器時代から中石器時代(1万5千年前から7千年前)に起因するものだと考えられている。

イギリスの人々のうちどれだけが自らをイングランド人と考えているのかは定かではない。2001年のイギリス国勢調査では、調査対象者は自分の民族を明示するよう求められていたが、チェックマークの項目は「アイルランド人」「スコットランド人」のみで、「イングランド人」「ウェールズ人」の項目は一般項目の「イギリス白人 (White British)」に組み込まれていたため、存在しなかった[27]。この調査に対する苦情に応え、2011年の国勢調査では「調査対象者にイングランド・スコットランド・北アイルランド・アイルランド・その他の民族アイデンティティの回答ができるようにする」予定になっている[28]。

イングランドがイギリスの中で支配的なポジションを占めており、「English (イングランドの)」と「British (イギリスの)」という用語がしばしば混同して用いられることも、事態をなお複雑にしている[29]。これに関連して、イングランドの祖先を持つ人々を対象とする研究の結果、これらの人々の多くは、外国に住んでいるときさえ、自らを「民族集団」と考えていない、ということが明らかになった。パトリシア・グリーンヒルがイングランド出自のカナダ在住者を調査したところ、彼らは自分たちのことを「民族 (ethnic)」とは考えず、「普通の人 (normal)」や「主流 (mainstream)」と考えていることが分かった。グリーンヒルは、イギリス文化がカナダで支配的であることをこの傾向の理由としている[30]。作家のポール・ジョンソンは、他の支配的なグループがほとんどそうするように、イングランド人は閉塞感を抱いている時に、民族的な自己定義に興味があることを示してみせただけだ、と指摘している。

イングランド民族の歴史

[編集]概観

[編集]オックスフォード英語辞典によれば、「English」の語の意味には、旧石器時代の狩猟生活者・ケルト系ブリトン人・ローマ帝国の入植者など、イングランド最初期の居住者は含まれない[31]。これは、ローマによるブリテン支配期以前、現在イングランドと呼ばれている地域ははっきりとした国を形成していなかったためである。ブリテンの原住民はブリトン(ブリソン)と呼ばれ、ブリソン諸語を話し、多くの部族に分かれていた。「English」の用語が指すのは、5世紀のアングロ・サクソン人の来訪以降の文化遺産である。アングロ・サクソン人はローマ・ブリトン人 (Romano-British culture) がすでに居住していた土地に移住している。このため、「English」の語が指し示す文化遺産には、イングランドに残るローマ・ブリトン人、さらには後から移住したスカンジナビア人やノルマン人の遺産も含まれている[31]。

ローマ支配下のブリテンと、アングロ・サクソン人のイングランド

[編集]「English (イングランド人)」という言葉ははじめアングル人を指していた。アングル (Angle) 人は、イングランド (England:Angle-land) およびイングランド人の名前の由来になった。5世紀頃、アングル人はユトランド半島付け根のドイツ北部アンゲルン半島(独:Angeln)から、サクソン (Saxon) 人は現在のドイツ低地ザクセン(英:Saxony)州から、ジュート (Jute) 人はデンマークのユトランド (英:Jutland) 半島から、ローマ人がブリテンから撤退した後のイングランドへ渡来した。8世紀のアングル人の王、マーシア王国のオファはイングランドの覇王(ブレトワルダ)となり、東の大陸のフランク王国のシャルルマーニュと対等に国交を行い、西のウェールズとの境にオファの防塁を築いた。9世紀、サクソン人の国であるウェセックス王国がイングランドを統一し、アングル人・サクソン人・ジュート人はゲルマン人の近縁部族集団であるため同化し、アングロ・サクソン (Anglo-Saxon) 人となった。

しかしながら、アングロ・サクソン人が渡来したのは、ローマ・ブリトン人がすでに住む土地であった。ローマ・ブリトン人は土着のブリソン諸語話者の末裔で、1世紀から5世紀、ローマ支配下のブリテン地域に居住していた民族である。さらに、ローマ帝国の多民族性を考えれば、他の少数民族もアングロ・サクソン人の渡来以前から存在していたと考えられる。例えば、北アフリカ人も少数ながら存在していたと考えられる考古学上の発見もあるのだ[32][33]。

アングロ・サクソン人の渡来およびローマ・ブリトン人との関係が実際どのようなものであったかは議論の余地がある。慣習的には、様々なアングロ・サクソンの部族が大規模な侵略を行い、グレートブリテン島南東部(現在でいうコーンウォールを除くイングランド)の土着ブリトン人を追い出したとされていた。この説の裏付けはギルダスの著書である。これは5世紀のイングランドに関する唯一の歴史的資料であり、侵略者によってもたらされたブリトン人の虐殺・窮乏について述べている[34]。これに加え、英語にはブリソン諸語からの借用語がほんの一握りしかないことも根拠となっている(とはいえ都市や川の名前の中にはブリソン諸語以前の起源を持つものもあり、特にブリテン諸島西側になるにつれて多くなっている[35])。しかし、最近になってこの説を再検討する考古学者や歴史家もいる。大規模なブリトン人の駆逐に対して見つかる証拠が少なすぎるという主張である。考古学者のフランシス・プライアー (Francis Pryor) は、「新石器時代以降、それと分かる大規模な移住の証拠はまったく見あたらない」と言っている[36]。歴史家のマルコム・トッドはこう述べている。

- ブリトン人の大部分がその土地にとどまり、漸次ゲルマン式の貴族社会にとりこまれたと考えるほうがずっと妥当だ。不確かではあるが、アングロ・サクソン人の貴族に嫁いでいってケルトの名前を捨てたのだという事例も考えられる。しかし、アングロ・サクソン人が支配権を持って居住していた地域に、考古学的もしくは言語学的に現存するブリトン人(の痕跡)をどうやって探し当てればよいのか、というのは古代イングランドの歴史を考える上で最も難解な問題だ。

ヴァイキングの来襲とデーンロウの成立

[編集]800年ごろから、デーン人によるヴァイキングの襲撃がブリテン諸島沿岸部を襲い、やがてイングランドにデーン人の定住者が相次ぐようになった。ヴァイキングは最初、イングランド人と別の民族だとはあまり思われておらず、区別が正式に明文化されたのは、アルフレッド大王がデーンロウの画定のためにアルフレッド・グスラン協定に調印したときである。これによりイングランドはイングランド人とデーン人、それぞれの支配領域に分けられ、デーン人は北イングランドと東イングランドを支配した[37]。しかしながら、アルフレッド大王の後任の王たちは戦で次々とデーン人を破り、デーンロウの大部分を黎明期のイングランド王国へ編入していった。デーン人の侵略は11世紀まで続き、イングランド統一まではイングランド人の王とデーン人の王が両立していた(例を挙げれば、エゼルレッド2世はイングランド人の王で、クヌートはデーン人の王である)。

次第に、イングランドのデーン人は「イングランド人」として見られるようになった。デーン人は英語に顕著な影響を残しており、「dream (夢)」「take (取る)」「they (彼らは)」「them (彼らを)」などは古ノルド語起源であり[38]、また語尾に「thwaite」「by」とつく地名はスカンジナビア起源である[39]。

イングランド統一

[編集]

ブルナンバーの戦い以降、ウェセックスのアゼルスタンによりイングランドの国民としてのまとまりが形成された[40][41]。ウェセックスが南西部の小さめの王国からイングランド王国の創設へと進む中で、すべてのアングロ・サクソン人の王国とデーンロウが併合されていった[42]。

ノルマン朝・アンジュー朝

[編集]1066年のノルマン・コンクエストによって、アングロ・サクソン人およびデーン人による支配は終わりを迎え、ノルマン人の中枢は、ほぼ完全にアングロ・サクソンの貴族政治家および教会の指導者に取って代わった。ノルマン・コンクエストの後は、「イングランド人」の語は、アングロ・サクソン人、スカンディナヴィア人、ケルト人など各人のルーツにかかわらず、イングランドのすべての土着民を表すようになった。これはノルマン人の侵略者と区別するためであり、ノルマン・コンクエストから1・2世代の間、彼らはたとえイングランドで生まれていてもノルマン人 (Norman) と呼ばれた[43]。ノルマン朝はスティーブンの死(1154年)までの87年間イングランドを支配し、その後はプランタジネット朝のヘンリー2世に受け継がれ、イングランドは1399年までアンジュー帝国の一部であった。

様々な当時の資料が示すところによれば、征服後50年のうちに、在野のノルマン人は言語を英語に切り替えたという。アングロ・ノルマン語 (Anglo-Norman language) も、ノルマン朝の政治・法律上の威厳ある言語として存続したが、これは多分に社会的な惰性もあった。たとえば、歴史家のオルドリク・ヴィタル(Orderic Vitalis)は1075年にノルマン人の騎士の子供として生まれたが、フランス語は第二言語として習ったまでだと書いている。アングロ=ノルマン語は、エドワード1世の即位までプランタジネット朝の王の間で使われ続けた[44]。この時代、イングランド人の言葉がより重用されて法廷でも用いられるようになり、ノルマン人が徐々にイングランド人に同化されていき、14世紀には支配者も被支配民も自らをイングランド人と認識して英語を話すまでになった[45]。

ノルマン人の同化にもかかわらず、公的な文書における英語とフランス語の区別は、日常の用法から退場した後も長く続いた。特に「イングランド人の証明 (Presentment of Englishry)」という法律用語が典型的である(ハンドレッド【Hundred イングランドなどで以前用いられていた行政区画】内で見つかった身元不明の他殺体を、ノルマン人ではなくイングランド人と証明しなければハンドレッドに罰金がかかるという規定)。この規定は1340年に撤廃された[46]。

イングランドとイギリス

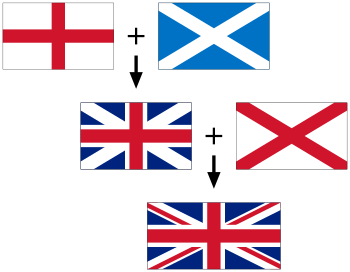

[編集]16世紀から、イングランドはブリテン諸島全域をカバーするより広い国家、すなわち現在でいうイギリス(連合王国)の一部となった。ウェールズは1535年から1542年のウェールズ併合法 (Laws in Wales Acts 1535–1542) によってイングランドに併合された[47]。スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世となり(王冠連合)、ブリテンの王と呼ばれたいと表明したことをきっかけに、新しいイギリス人としてのアイデンティティが確立されていった[48]。1707年、スコットランド議会・イングランド議会双方での連合法の可決をもって、イングランドとスコットランドとの連合が組まれ、グレートブリテン王国が創設された。1801年、新たな連合法によって、グレートブリテン王国とアイルランドの連合が組まれ、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が創設された。1922年、アイルランドの総人口の3分の2ほど(アイルランド32郡のうち26郡の居住者)が連合王国を脱してアイルランド自由国を設立し、残った領土が現在のグレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(イギリス)を形成した。

イギリス(連合王国)史を通して、イングランド人は人口・政治的発言力に関して支配的であった。このため、「イングランド人らしさ」と「イギリス人らしさ」の概念はしばしば重なった。同時に、1707年の連合の後は、イングランド人は、ブリテン諸島の他の民族と同様に、それぞれの構成国民ではなくイギリス国民として自己認識することが推奨された[49]。

近年の移民

[編集]ノルマン・コンクエスト以後、イングランドの征服が成功したことはなく、それ以前から大規模な移住もされていないが、それでもイングランドは17世紀以降様々な時代において、大小の移民の行き先となっている。これらの人々の中には独立した民族アイデンティティを保持している者も、イングランド人に同化したり民族間結婚をしたりした者もいる。オリバー・クロムウェルのユダヤ人再植民(1656年)以来、19世紀にはロシア帝国から、20世紀にはドイツからユダヤ人移民も押し寄せてきた[50]。フランス王ルイ14世がフォンテーヌブローの勅令によってプロテスタントを非合法化すると、プロテスタントのユグノーが推定5万人イングランドへ逃亡した[51]。アイルランド島からの一定の、ときには大規模な移民のため、最近の推算ではイギリス人のうちおよそ600万人について、アイルランド生まれの祖父母がいるという結果が出た[52]。

奴隷貿易によってイングランドには少なくとも16世紀ごろから黒人がいた。また19世紀半ばより、イギリス領インド帝国があったため、インド人もいた[53]。この移民の一つの結果として、ブリクストン暴動やブラッドフォード暴動など、民族間の緊張や遺恨による事件が起こり、また少なからぬ人種間結婚もあった。2001年の国勢調査では、イングランドの総人口のうち31%が自らを混血 (Mixed) であると答えている[54]。また、2007年、サンデー・タイムズは混血の人々が2020年までにイギリスで最も大きな少数民族になると報じた[53]。

イングリッシュ・ナショナリズムの復活

[編集]1990年後半には、イングランドの国民アイデンティティ (English national identity) は復活をみせた。これを後押ししたのが、1990年代に行われた、スコットランド議会・ウェールズ国民議会 (National Assembly for Wales)・北アイルランド議会への政治権力の一部分権である。イングランドは自身の分権議会を持たず、法律はイギリス議会のみで作られていたため、ウェストロジアン問題 (West Lothian question) が持ち上がった。これは、イングランドにのみ影響する法律に対して、スコットランドの議員も賛成・反対票を投じることができることになる、という仮定上の問題である[55]。この結果、Campaign for an English Parliamentといった団体は、イングランド人に対する民主主義上の欠陥があると主張し、イングランドの分権議会の創設を呼びかけている。イングランド人の自己関心の高まりによって、イングランドの国旗が用いられることも多くなっている[15]。

2005年に設立されたイングランド協会 (The England Society) は、イングランド人らしさを政治的・宗教的概念ではなく文化的・市民的な考え方としてアピールしている。イングランド協会は、主にweb中心の多くのキャンペーンを展開しており、2008年10月の時点でおよそ800人の登録会員を有している。

イングリッシュ・ナショナリズム (English nationalism) 活動の結果は様々である。世論調査に寄れば、イングランド分権議会はウェールズ・スコットランドのナショナリストに加えて、イングランド居住者の3分の2からも支持されているという[56][57][58]。だがこれとは逆に、イングランド民主党 (English Democrats、イングランドのナショナリスト政党) は2005年のイギリス総選挙で14,506票しか得票できなかった。

地理的分散

[編集]古来より、イングランド人はイングランドを離れ、ブリテン諸島外に定住してきた。だがこの移住者の数を特定することは不可能である。なぜなら、イギリスと国勢調査では回答者に対して自らが「イギリス人」とする回答を求めなかったからだ[59]。しかしながら、国勢調査には出生地の記録があり、スコットランドの総人口のうち8.08%[60]、北アイルランドの3.66%[61]、ウェールズの20%がイングランド生まれだと回答している[62]。同様に、アイルランドの国勢調査も民族性についての情報は集めていないが、アイルランド居住者のうち20万人以上がイングランド・ウェールズで生まれたと記録されている。[6]

イングランド人の国外移住

[編集]イングランド人の移民およびイングランド民族起源のコミュニティは世界中に存在し、場所によってはかなりの人数が定住している。イングランドの植民者・移民を祖先に持つ人々が多数存在しているのは、 アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアそしてニュージーランドである。これらの国々では、イングランド人は居住者の大多数を占めている。

2000年のアメリカ合衆国国勢調査では、24,509,692人は、先祖すべてがイングランド人 (English)、もしくはイングランド人が含まれると回答した。さらに、1,035,133人がイギリス人 (British) 起源と答え、またアメリカ人(American)と答えた20,188,305人の中にも、間違いなくイングランド起源の人々が含まれている。アメリカ国内の自己申告の民族起源では、ドイツ人 (Germans) が4900万人で、今のところ最も多い[63]。

カナダの2006年国勢調査での民族起源の質問では、「イングランド人」が最も多く記録されている。6,570,015人は先祖すべてがイングランド人 (English)、もしくはイングランド人が含まれると回答した[64]。また、イングランド人ではなくカナダ人 (Canadian) と回答した者の中に、イングランド人の祖先を持つ者もいる[65]

オーストラリアでは、2006年の国勢調査で、6,298,945人の人々が「イングランド人」だと答えた。これらのうち1,425,559人は、両親どちらも海外生まれであると答えた。

イングランド人を先祖・民族的起源とする人々は、スコットランド・ウェールズ、その他にもアイルランド島・ニュージーランド・南アフリカ共和国・チリ・アルゼンチンに多く住んでいる。

1980年代より、多くのイングランド人が気候や安い住宅価格に惹かれてスペインやフランスに永住・半永住している。その数は3万人以上とみられ、増加傾向にある[66][67][68][69]。

脚注

[編集]- ^ The CIA World Factbook reports that in the 2001 UK census 92.1% of the UK population were in the White ethnic group, and that 83.6% of this group are in the English ethnic group. The UK Office for National Statistics reports a total population in the UK census of 58,789,194. A quick calculation shows this is equivalent to 45,265,093 people in the English ethnic group. However, this number may not represent a self-defined ethnic group, these data do not take into account non-white people who would also identify as ethnically English. The number who described their ethnic group as English in the 2001 UK census has not been published by the en:Office for National Statistics.

- ^ Census 2008 ACS Ancestry estimates

- ^ (Ethnic origin) The 2006 Canadian Census gives 1,367,125 respondents stating their ethnic origin as English as a single response, and 5,202,890 including multiple responses, giving a combined total of 6,570,015.

- ^ (Ancestry) The Australian Bureau of Statistics reports 6,358,880 people of English ancestry in the 2001 Census.[1].

- ^ (Ethnic origin) The 2006 New Zealand census reports 44,202 people (based on pre-assigned ethnic categories) stating they belong to the English ethnic group. The 1996 census used a different question to both the 1991 and the 2001 censuses, which had "a tendency for respondents to answer the 1996 question on the basis of ancestry (or descent) rather than 'ethnicity' (or cultural affiliation)" and reported 281,895 people with English origins; See also the figures for 'en:New Zealand European'.

- ^ ヨーロッパ人の遺伝学的な起源が判明ナショナル ジオグラフィック

- ^ 「調査が示す、イギリス人としての強いアイデンティティを持つ民族マイノリティ」 Maxine Frith インデペンデント紙 2004年1月8日より [2]

- ^ Hussain, Asifa and Millar, William Lockley (2006) Multicultural Nationalism Oxford university Press p149-150 [3]

- ^ CONDOR Susan; GIBSON Stephen; ABELL Jackie. (2006) "English identity and ethnic diversity in the context of UK constitutional change" Ethnicities 6:123-158 abstract

- ^ "Asian recruits boost England fan army" by Dennis Campbell, en:Te Guardian 18 June 2006. [4]

- ^ "National Identity and Community in England" (2006) Institute of Governance Briefing No.7. [5]

- ^ Hills, Catherine (2003) "The Origins of the English" p. 18. Duckworth Debates in Archaeology. Duckworth. London. ISBN 0-7156-3191-8

- ^ a b Krishan Kumar. The Making of English National Identity, Cambridge University Press, 2003

- ^ "Nation", sense 1. The Oxford English Dictionary, 2nd edtn., 1989'.

- ^ a b Krishan Kumar, The Rise of English National Identity (Cambridge University Press, 1997), pp. 262-290.

- ^ English nationalism 'threat to UK', BBC, Sunday, 9 January, 2000

- ^ The English question Handle with care, エコノミスト 1 November 2007

- ^ English Democrats FAQ

- ^ 'Introduction', The Campaign for an English Parliament

- ^ Andrea Levy, "This is my England", ガーディアン紙,200年2月19日

- ^ 'Identity', National Statistics, 21 Feb, 2006

- ^ Sarah Kane, Complete Plays (19**), p. 41.

- ^ "English and Welsh are Races Apart", 英国放送協会,2002年6月30日

- ^ Robert Winnett and Holly Watt (2006年9月10日). “Found: migrants with the mostest” (英語). Times Online. 2010年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年9月23日閲覧。

- ^ Julie Wheldon. We're all Germans! (and we have been for 1,600 years)、デイリー・メール紙、2006年7月19日

- ^ BBCの記事では50%から100%の「土着ブリテン島民」がアングロ・サクソンの「侵略者」によって「壊滅」したと主張しているが、出典の記事(Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration Michael E. Weale など。オックスフォード・ジャーナル、分子生物学・進化論 2002年19号)では、当時の中央イングランドの男性人口のうち、50%から100%を「アングロ・サクソン人」が「占めて」いたとしており、また例示したのは中央イングランドのみであった。この研究自体の結論もクリスチャン・カペリ等によって疑問視されている。A Y Chromosome Census of the British Isles カレント・バイオロジー誌 (en:Current Biology)2003年13号 タイムズ誌はリチャード・ウェブスターのOriginsinfoデータベースについて取り上げているが、「民族 (ethnic)」という言葉は使っておらず、また結論も多くのグループに不確かだと報告している。"Investigating Customers Origins" OriginsInfo参照。

- ^ Scotland's Census 2001: Supporting Information (PDF;43ページ参照) Philip Johnston, "Tory MP leads English protest over census", デイリー・テレグラフ紙 2006年6月15日も併せて参照

- ^ 'Developing the Questionnaires', National Statistics Office

- ^ 著書The Islesの中で、ノーマン・デイヴィスは歴史書で「British」が「English」の意味で使われている(またはその逆の)箇所の例を列挙している。[要ページ番号]

- ^ Pauline Greenhill, Ethnicity in the Mainstream: Three Studies of English Canadian Culture in Ontario (McGill-Queens, 1994) - page reference needed

- ^ a b Simpson, John; Weiner, Edmund (1989-03-30). The Oxford English Dictionary: second edition. Oxford: Clarendon Press. pp. English. ISBN 0198611862

- ^ The Black Romans: BBC culture website.2006年7月21日閲覧

- ^ The archaeology of black Britain: Channel 4 history website.2008年12月13日閲覧

- ^ Gildas, The Ruin of Britain &c. (1899). pp. 4-252. The Ruin of Britain

- ^ celtpn

- ^ Britain BC: Life in Britain and Ireland before the Romans by Francis Pryor, p. 122. Harper Perennial. ISBN 0-00-712693-X.

- ^ The Age of Athelstan by Paul Hill (2004), Tempus Publishing. ISBN 0-7524-2566-8

- ^ Online Etymology Dictionary by Douglas Harper (2001), List of sources used. Retrieved 10 July 2006.

- ^ The Adventure of English, Melvyn Bragg, 2003. Pg 22

- ^ Athelstan (c.895 - 939): Historic Figures: BBC - History. 2008年12月14日閲覧

- ^ The Battle of Brunanburh, 937AD by 英国放送協会サイト、h2g2より 2008年12月14日閲覧

- ^ A. L. Rowse, The Story of Britain, Artus 1979 ISBN 0-297-83311-1

- ^ OED, 2nd edition, s.v. 'English'.

- ^ England-Plantagenet Kings

- ^ BBC - The Resurgence of English 1200 - 1400

- ^ オックスフォード英語辞典, s.v. 'Englishry'.

- ^ Liberation of Ireland: Ireland on the Net Website. Retrieved 23 June 2006.

- ^ A History of Britain: The British Wars 1603-1776 by Simon Schama, BBC Worldwide. ISBN 0-563-53747-7.

- ^ The English, Jeremy Paxman 1998

- ^ EJP looks back on 350 years of history of Jews in the UK: European Jewish Press. Retrieved 21 July 2006.

- ^ Meredith on the Guillet-Thoreau Genealogy

- ^ More Britons applying for Irish passports by Owen Bowcott The Guardian, 13 September 2006. Retrieved 9 January 2006.

- ^ a b Black Presence, Asian and Black History in Britain, 1500-1850: UK government website. Retrieved 21 July 2006.

- ^ Resident population: by ethnic group, 2001: Regional Trends 38, イギリス国立統計局

- ^ An English Parliament...

- ^ Poll shows support for English parliament The Guardian, 16 January 2007

- ^ Fresh call for English Parliament BBC 24 October 2006.

- ^ Welsh nod for English Parliament BBC 20 December 2006

- ^ Scotland's Census 2001: Supporting Information (PDF; 43ページ参照)

- ^ Scottish Census Results Online Browser, accessed November 16, 2007.

- ^ Key Statistics Report, p. 10.

- ^ Country of Birth: Proportion Born in Wales Falling, National Statistics, 8 January, 2004.

- ^ US Census 2000 data, table PHC-T-43.

- ^ Staff. Ethnic origins, 2006 counts, for Canada, provinces and territories - 20% sample data, Statistics Canada, 2006.

- ^ Canada's Ethnocultural Mosaic, 2006 Census, (p.7)による。「カナダ人という回答例があるため、カナダ人の調査結果が増えて、他のグループ、特にフランス人・イングランド人・アイルランド人・スコットランド人の集計に影響を与えている。以前これらの民族的起源を回答した人も、今回カナダ人と回答する傾向がある」

- ^ Ford, Richard (2007年4月20日). “Thousands more Britons join the exodus to live and work abroad”. The Times 2007年4月25日閲覧。記事ではイングランドよりもイギリスについて書いているため、正確なイングランド人の数は不明である。

- ^ Casciani, Dominic (2006年12月11日). “5.5m Britons 'opt to live abroad'”. BBC News 2007年5月25日閲覧。ここでは、イギリス人の人数について書かれているが、一般的な目安として75%以上がイングランド人であろう。

- ^ Template:Cite news“France faces a 'rosbif' invasion”. Daily Telegraph. (2007年1月20日) 2007年6月13日閲覧。

関連項目

[編集]- イギリス人

- スコットランド人

- ウェールズ人

- 北アイルランド人 (People of Northern Ireland)

- イングランドの国歌

参考文献

[編集]- Expert Links: English Family History and Genealogy Great for tracking down historical inhabitants of England.

- Kate Fox (2004). Watching the English. Hodder & Stoughton. ISBN 0340818867

- Krishan Kumar (2003). The Making of English National Identity. Cambridge University Press. ISBN 0521777364

- Jeremy Paxman (1999). The English. Penguin Books Ltd. ISBN 0140267239

- BBC Nations Articles on England and the English

- The British Isles Information on England

- Mercator's Atlas Map of England ("Anglia") circa 1564.

- Viking blood still flowing; BBC; 3 December 2001.

- UK 2001 Census showing 49,138,831 people from all ethnic groups living in England.

- Tory MP leads English protest over census; The Telegraph; 23 April 2001.

- On St. George's Day, What's Become Of England?; CNSNews.com; 23 April 2001.

- Watching the English - an anthropologist's look at the hidden rules of English behaviour.

- The True-Born Englishman, by Daniel Defoe.

- The Effect of 1066 on the English Language Geoff Boxell

- BBC "English and Welsh are races apart"

- New York Times, When English Eyes Are Smiling Article on the common English and Irish ethnicity

- Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration

- Origins of Britons - Brian Sykes