「青」の版間の差分

→青及びブルーを含む言葉: 本節のリストを除去(ノート:青#「青及びブルーを含む言葉」節の除去について参照) |

|||

| (5人の利用者による、間の13版が非表示) | |||

| 239行目: | 239行目: | ||

その後、ヨーロッパでは12世紀に青はそれまでの控えめな地位を捨て、数十年のうちに最も美しい色だとされるまでになる大変化を遂げた。この時期、絵画の中の[[聖母マリア]]の服装は喪に服す暗い青や黒から明るい青へと変化し、マリア崇敬とともに青の地位も向上していくことになった<ref>パストゥロー、pp.50,52ff.</ref>。 |

その後、ヨーロッパでは12世紀に青はそれまでの控えめな地位を捨て、数十年のうちに最も美しい色だとされるまでになる大変化を遂げた。この時期、絵画の中の[[聖母マリア]]の服装は喪に服す暗い青や黒から明るい青へと変化し、マリア崇敬とともに青の地位も向上していくことになった<ref>パストゥロー、pp.50,52ff.</ref>。 |

||

<!-- |

|||

{{出典の明記|section=1|date=2010年2月}} |

{{出典の明記|section=1|date=2010年2月}} |

||

| 269行目: | 269行目: | ||

* [[パブロ・ピカソ]]は[[1901年]]以降、友人の死をきっかけに「青の時代」と呼ばれる哀愁あふれる作品群を発表している。 |

* [[パブロ・ピカソ]]は[[1901年]]以降、友人の死をきっかけに「青の時代」と呼ばれる哀愁あふれる作品群を発表している。 |

||

* 「インターナショナル・クライン・ブルー」はフランスの画家、[[イヴ・クライン]]が[[1957年]]に開発し特許を取得した青の色名である。彼はこの色を用いた単色の作品群を多く発表している。 |

* 「インターナショナル・クライン・ブルー」はフランスの画家、[[イヴ・クライン]]が[[1957年]]に開発し特許を取得した青の色名である。彼はこの色を用いた単色の作品群を多く発表している。 |

||

* [[長嶋茂雄]]は[[サバ|鯖]]の字を「[[魚偏|魚へん]]にブルー」と説明したという逸話がある。 |

|||

* 選手時代の[[大下弘]]は戦後1リーグ時代の一時期、青バットを使用。 |

|||

=== 交通に関する事柄 === |

=== 交通に関する事柄 === |

||

==== |

==== 道路に関する青 ==== |

||

[[ファイル:Signal tate.jpg|200px|thumb|信号機(縦型)]] |

[[ファイル:Signal tate.jpg|200px|thumb|信号機(縦型)]] |

||

* [[信号機]]において「進んでもよい」を意味する色として「アオ」が設定されている。緑色がかった色で、(冒頭で解説したように)日本のもともとの伝統的な「アオ」の概念に含まれる範囲である。 |

* [[信号機]]において「進んでもよい」を意味する色として「アオ」が設定されている。緑色がかった色で、(冒頭で解説したように)日本のもともとの伝統的な「アオ」の概念に含まれる範囲である。 |

||

| 280行目: | 278行目: | ||

* [[日本のナンバープレート]]で、地名表示が1文字だった時代、「青」が地名表示として使われていた。現在の「青森」にあたる。また駐日[[外交官]]用の自動車のナンバープレートは青地に白抜きである。 |

* [[日本のナンバープレート]]で、地名表示が1文字だった時代、「青」が地名表示として使われていた。現在の「青森」にあたる。また駐日[[外交官]]用の自動車のナンバープレートは青地に白抜きである。 |

||

==== |

==== 鉄道に関する青 ==== |

||

* 青を[[コーポレートカラー]]とする鉄道会社 |

* 青を[[コーポレートカラー]]とする鉄道会社 |

||

** [[西日本旅客鉄道|JR西日本]] - 社名ロゴの色には青を採用している。また自社が運行する多くの[[普通列車]]・[[快速列車]]([[新快速]]を含む)・[[特別急行列車|特急列車]]に青を配色している。 |

** [[西日本旅客鉄道|JR西日本]] - 社名ロゴの色には青を採用している。また自社が運行する多くの[[普通列車]]・[[快速列車]]([[新快速]]を含む)・[[特別急行列車|特急列車]]に青を配色している。 |

||

| 288行目: | 286行目: | ||

** [[西武鉄道]] - かつて[[1970年代]]から投入された[[西武101系電車|101系]]以降の車両は[[黄色]]の時代が続いたが、[[1992年]]投入開始の[[西武6000系電車|6000系]]以降の新規車両は、[[銀色]]または[[灰色]]に、青(ライオンズブルー)の帯を入れたものに統一されている(それ以前に投入された車両は改修後も黄色のまま)。種別としては快速の色に使われる。 |

** [[西武鉄道]] - かつて[[1970年代]]から投入された[[西武101系電車|101系]]以降の車両は[[黄色]]の時代が続いたが、[[1992年]]投入開始の[[西武6000系電車|6000系]]以降の新規車両は、[[銀色]]または[[灰色]]に、青(ライオンズブルー)の帯を入れたものに統一されている(それ以前に投入された車両は改修後も黄色のまま)。種別としては快速の色に使われる。 |

||

** [[東武鉄道]] - かつては特定のコーポレートカラーを定めず、車両塗装や広告には赤・臙脂・オレンジ・青などを使用していたが、2012年5月の[[東京スカイツリー]]開業などを見据えて2011年7月に「フューチャーブルー」をコーポレートカラーに定め、[[ロゴマーク|CIロゴ]]を策定<ref>http://www.tobu.co.jp/file/pdf/9cab2b4a0bc6e6d3c368717db00effe6/20110728.pdf 東武グループ グループロゴのご紹介 - 東武鉄道](2011年7月28日 PDF)</ref>。その後、[[東武100系電車|100系]]のリニューアル塗装や[[東武60000系電車|60000系]]などの車両塗装にも使用されるようになっている。 |

** [[東武鉄道]] - かつては特定のコーポレートカラーを定めず、車両塗装や広告には赤・臙脂・オレンジ・青などを使用していたが、2012年5月の[[東京スカイツリー]]開業などを見据えて2011年7月に「フューチャーブルー」をコーポレートカラーに定め、[[ロゴマーク|CIロゴ]]を策定<ref>http://www.tobu.co.jp/file/pdf/9cab2b4a0bc6e6d3c368717db00effe6/20110728.pdf 東武グループ グループロゴのご紹介 - 東武鉄道](2011年7月28日 PDF)</ref>。その後、[[東武100系電車|100系]]のリニューアル塗装や[[東武60000系電車|60000系]]などの車両塗装にも使用されるようになっている。 |

||

* 青をシンボルカラーとする路線 |

* 青をシンボルカラーとする路線 |

||

** [[東日本旅客鉄道|JR東日本]][[京浜東北線]] - [[1966年]]以来ラインカラーはスカイブルー(正称:[[青22号]]または[[青24号]])。厳密には[[東北本線]]・[[東海道本線|東海道線]]・[[根岸線]]の3路線の[[電車線]]から構成される路線であるが、京浜東北線には[[宇都宮線]]・[[高崎線]]・[[東海道線 (JR東日本)|東海道線]]の列車が停まらない駅が多数存在するため、事実上は独立した路線とみなされている。 |

** [[東日本旅客鉄道|JR東日本]][[京浜東北線]] - [[1966年]]以来ラインカラーはスカイブルー(正称:[[青22号]]または[[青24号]])。厳密には[[東北本線]]・[[東海道本線|東海道線]]・[[根岸線]]の3路線の[[電車線]]から構成される路線であるが、京浜東北線には[[宇都宮線]]・[[高崎線]]・[[東海道線 (JR東日本)|東海道線]]の列車が停まらない駅が多数存在するため、事実上は独立した路線とみなされている。 |

||

| 331行目: | 328行目: | ||

** [[メトロビアスS.A.|メトロビアス]]C線 |

** [[メトロビアスS.A.|メトロビアス]]C線 |

||

==== |

==== 航空に関する青 ==== |

||

[[File:All Nippon Airways Boeing 787 Dreamliner two.jpg|thumb|right|全日空塗装のボーイング787原型2号機 (ZA002)]] |

[[File:All Nippon Airways Boeing 787 Dreamliner two.jpg|thumb|right|全日空塗装のボーイング787原型2号機 (ZA002)]] |

||

[[File:Mitsubishi F-2 landing.JPG|thumb|right|[[航空自衛隊]]の[[F-2 (航空機)|F-2戦闘機]]。対艦攻撃が主任務の一つのため、洋上迷彩が施されている。]] |

[[File:Mitsubishi F-2 landing.JPG|thumb|right|[[航空自衛隊]]の[[F-2 (航空機)|F-2戦闘機]]。対艦攻撃が主任務の一つのため、洋上迷彩が施されている。]] |

||

| 344行目: | 341行目: | ||

* [[ジェットブルー]] |

* [[ジェットブルー]] |

||

* 旧[[パンアメリカン航空]] |

* 旧[[パンアメリカン航空]] |

||

などがある。また、[[日本]][[航空自衛隊]]の[[F-2 (航空機)|F-2戦闘機]]や[[ロシア]]や[[インド]]の[[Su-27 (航空機)|Su-27]]など、一部の[[戦闘機]]は[[海]]の色に溶け込むため、 |

などがある。また、[[日本]][[航空自衛隊]]の[[F-2 (航空機)|F-2戦闘機]]や[[ロシア]]や[[インド]]の[[Su-27 (航空機)|Su-27]]など、一部の[[戦闘機]]は[[海]]の色に溶け込むため、青系統の塗装を施されることがある。 |

||

=== 人物・キャラクターに関する青 === |

|||

* フジテレビの番組『[[ペケ×ポン]]』出演時の三浦敏和([[タカアンドトシ]]の[[トシ]])の衣装カラー。 |

|||

* [[ももいろクローバーZ|ももいろクローバー]]の[[早見あかり]]のイメージカラーであった。 |

|||

* [[モーニング娘。]]の[[小川麻琴]]→[[ジュンジュン]]→[[石田亜佑美]]のイメージカラー。 |

|||

**[[飯田圭織]]は暗めの[[ネイビー]]([[紺色]])であったが、[[ドリームモーニング娘。]]においては濃い目の「ロイヤルブルー」を使用している。 |

|||

* [[Berryz工房]]の[[須藤茉麻]]のイメージカラー。 |

|||

* [[スマイレージ]](現:アンジュルム)の[[和田彩花]]→[[竹内朱莉]]のイメージカラー。 |

|||

* [[SMAP]]の[[中居正広]]のイメージカラー。 |

|||

* [[嵐 (グループ)|嵐]]の[[大野智]]のイメージカラー。 |

|||

* [[関ジャニ∞]]の[[安田章大]]のイメージカラー。 |

|||

*[[NEWS (グループ)]]の[[錦戸亮]]のイメージカラーであった。 |

|||

*[[TOKIO]]の[[国分太一]]のイメージカラー。 |

|||

* 音声合成ソフト[[VOCALOID]]シリーズのキャラクター・[[KAITO]]のイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[ドラゴンクエスト]]』シリーズの敵キャラクター・[[スライム (ドラゴンクエスト)|スライム]]のイメージカラー。 |

|||

* フジテレビの子供番組[[ひらけ!ポンキッキ]]のアニメ「[[ひらけ!ポンキッキ#おてんきボーイズ|おてんきボーイズ]]」のキャラクター、ゆきたんのイメージカラー。 |

|||

* 「[[おかあさんといっしょ]]」のアニメ『[[ともだち8にん]]』のキャラクター、ニコのイメージカラー。 |

|||

* 「おかあさんといっしょ」のアニメ『[[でこぼこフレンズ]]』のキャラクター、くいしんボンのイメージカラー。 |

|||

* 『[[Happy Tree Friends]]』のキャラクター、スプレンディド・ペチュニアのイメージカラー。 |

|||

* 『[[たまごっち!]]』シリーズのキャラクター、なんでっちのイメージカラー。 |

|||

* 任天堂のゲームソフト、『[[ポケットモンスター 金・銀]]』から登場したキャラクター、マリルのイメージカラー。 |

|||

* 『[[炎神戦隊ゴーオンジャー]]』のキャラクター、バスオンのイメージカラー。 |

|||

* 『[[たこやきマントマン]]』のキャラクター、ブルーのイメージカラー。 |

|||

* 『[[しゅごキャラ!]]』シリーズのキャラクター、ミキのイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[戦国BASARA]]』シリーズの登場人物・[[伊達政宗]]のイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[THE IDOLM@STER]]』シリーズの登場人物・如月千早のイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[ラブライブ!]]』シリーズの登場人物・園田海未のイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[うたの☆プリンスさまっ♪]]』シリーズの登場人物・聖川真斗のイメージカラー。 |

|||

* ゲーム『[[アイカツ!]]』シリーズの登場人物、霧矢あおい・氷上スミレのイメージカラー。 |

|||

* 『[[ドラえもん]]』の主人公、ネコ型ロボット・[[ドラえもん (架空のキャラクター)|ドラえもん]]のイメージカラー。 |

|||

* 『[[美少女戦士セーラームーン]]』シリーズの登場人物・[[天王はるか]](セーラーウラヌス)は濃い目の「ダークブルー」がイメージカラー。 |

|||

**[[海王みちる]](セーラーネプチューン)はやや緑かかった「[[マリンブルー]]」がイメージカラー。 |

|||

* 『[[魔法騎士レイアース]]』の登場人物・龍咲海のイメージカラー。 |

|||

* 『[[新世紀エヴァンゲリオン]]』の登場兵器・[[エヴァンゲリオン (架空の兵器)#零号機(EVA-00 PROTO TYPE)|EVA零号機・改]]の機体色。 |

|||

* 『[[おジャ魔女どれみ]]』シリーズの登場人物・[[妹尾あいこ]]のイメージカラー。 |

|||

* 『[[涼宮ハルヒシリーズ]]』の登場人物・朝倉涼子のイメージカラー。 |

|||

* 『[[黒子のバスケ]]』の登場人物・青峰大輝のイメージカラー。 |

|||

* 『[[Free! (アニメ)|Free!]]』の登場人物・七瀬遙のイメージカラー。 |

|||

* 『[[カゲロウプロジェクト|メカクシティアクターズ]]』の登場人物・エネ(榎本貴音)のイメージカラー。 |

|||

* 『[[魔法少女まどか☆マギカ]]』の登場人物、[[美樹さやか]]、[[浅古小巻]]、[[メリッサ・ド・ヴィニョル]]、[[詩音千里]]のイメージカラー。 |

|||

* 『[[らき☆すた]]』シリーズの登場人物、泉こなたのイメージカラー。 |

|||

* 『[[Wake Up, Girls!]]』の登場人物、七瀬佳乃のイメージカラー。 |

|||

* 『[[東のエデン]]』の登場人物・亜東才蔵が会長兼相談役を務める日本最大の企業連合「ATOグループ」の企業カラー。 |

|||

* 『[[攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX]]』シリーズに登場する思考戦車・[[タチコマ]]の機体色。 |

|||

* キャラサミ参加企業中、〖[[ニパ子]]〗と〖[[いまいち萌えない娘]]〗のコンビ名は「チームブルーテイルズ」であり、又ニパ子に因み[[GSIクレオス]]が水性カラーアクリジョンの[[インディブルー]]を〖N-IPAKO ニパ子ブルー〗として[[ワンダーフェスティバル]]2015年冬の会場で285個の限定販売をされた…[https://twitter.com/godhandtool/status/560025403260039169 ニパ子ブルー285個限定でWF会場にて販売決定。]。<!---尚GSIクレオス側の告知が消去されてしまった為2015年4月10日現在の時点では閲覧不可となっている。---> |

|||

=== 物語に関する事柄 === |

|||

* [[アーノルド・ローベル]]の[[絵本]]『いろいろへんないろのはじまり』では、最初の灰色だった世界で、魔法使いが最初に作った色が青色である。 |

|||

* [[ライマン・フランク・ボーム]]の[[児童文学]]『[[オズの魔法使い]]』では、主人公ドロシーが最初に漂着した、マンチキン「東」の国の色が青色である。ちなみにエメラルドの都は[[緑]]、ギリキン「北」の国は[[紫]]、ウィンキー「西」の国は[[黄色|黄]]、カドリング「南」の国は[[赤]]でそれぞれ表わされ、ドロシーが住む[[カンザス州|カンザス]]は[[灰色]]の草原と表現されていた。 |

|||

* [[フレデリック・フォーサイス]]のサスペンス[[小説]]『[[オデッサ・ファイル]]』では、悪役・殺し屋マッケンゼンが爆弾の引き金装置を作るシーンで、 [[電気]]の[[陰極]]が[[黒]]でなく青でイメージされていた。 |

|||

=== 企業などに関する事柄 === |

=== 企業などに関する事柄 === |

||

| 421行目: | 368行目: | ||

** [[かんぽ生命保険]] |

** [[かんぽ生命保険]] |

||

** [[労働金庫]] |

** [[労働金庫]] |

||

<!--青とその他の色の2色をほぼ均等の割合で使用しコーポレートカラーとしている場合は除く |

<!--青とその他の色の2色をほぼ均等の割合で使用しコーポレートカラーとしている場合は除く |

||

* 青を[[チームカラー]]とする[[プロスポーツ]]チームの例 |

* 青を[[チームカラー]]とする[[プロスポーツ]]チームの例 |

||

** [[モンテディオ山形]] |

** [[モンテディオ山形]] |

||

| 452行目: | 399行目: | ||

** [[世界ラリー選手権]]・スバルワークスチーム |

** [[世界ラリー選手権]]・スバルワークスチーム |

||

** [[TSR (オートバイ)|テクニカルスポーツ]] |

** [[TSR (オートバイ)|テクニカルスポーツ]] |

||

--> |

|||

== 青及びブルーを含む言葉 == |

|||

=== 青 === |

|||

[[File:Blue light emitting diodes over a proto-board.jpg|thumb|right|200px|青色発光ダイオード]] |

|||

* [[青銅]] |

|||

* [[金属工芸]]においては、材料としての[[錫]]を、'''あおがね'''([[青金]])と呼ぶことがある。 |

|||

* [[紺青 (セラミック顔料)|紺青]](青色の[[セラミック顔料]]。一般の無機顔料の[[紺青]]とは化学組成は異なる) |

|||

* [[青天井]] |

|||

* [[青色申告]](藍色申告) |

|||

* 青胴車は[[阪神電気鉄道]]の各駅停車専用車両(別名:[[ジェットカー]])の呼び名。車体下半色が青い塗装であることから。 |

|||

* [[発光ダイオード|青色LED]] |

|||

* [[青線]]:日本で売春防止法施行以前に非合法で[[売春]]が行われていた地域の俗称。 |

|||

* [[青写真]] |

|||

* [[青い珊瑚礁 (曲)|青い珊瑚礁]] - [[松田聖子]]のシングル。 |

|||

* [[青いスタスィオン]] - [[河合その子]]のシングル。 |

|||

* [[青いブリンク]] - [[手塚治虫]]原案・監督のテレビアニメーション。 |

|||

* [[青いベンチ]] - [[サスケ (埼玉県出身のデュオ)|サスケ]]のシングル。 |

|||

* [[青い花 (漫画)]] - [[志村貴子]]の長編漫画。 |

|||

* [[青い山脈]] - [[石坂洋次郎]]の長編小説。[[今井正]]監督で映画化された[[青い山脈 (映画)|作品]]([[日本映画]])および[[服部良一]]作曲の[[青い山脈 (曲)|同作主題歌]]も同名。 |

|||

* [[青い瞳]] - [[ジャッキー吉川とブルーコメッツ]]のシングル。 |

|||

* [[青い渚]] - ジャッキー吉川とブルーコメッツのシングル。 |

|||

* [[青い鳥 (ザ・タイガースの曲)|青い鳥]] - [[ザ・タイガース]]のシングル。 |

|||

* [[青い果実 (ザ・ワイルドワンズの曲)|青い果実]] - [[ザ・ワイルドワンズ]]のシングル。 |

|||

* [[朝青龍明徳]] - [[大相撲]]・第68代[[横綱]]。また同部屋([[高砂部屋]])には、同じ[[明徳義塾高等学校]]出身で弟弟子である[[幕内]][[力士]]・[[朝赤龍太郎|朝赤龍]]がいる。 |

|||

* [[青いバラ]] |

|||

* [[青の洞門]] - 菊池寛の『恩讐の彼方に』の舞台の一つとなった「樋田の刳抜」(ひだのくりぬき)の事。 |

|||

=== ブルー === |

|||

* [[コバルトブルー]]([[コバルト青]]または[[海碧]]の青色。あるいは顔料のコバルト青または海碧そのもの) |

|||

* [[ターコイズブルー]]([[トルコ石]]の青色。または緑がかった青色。あるいは顔料の[[バナジウムジルコニウム青]]そのもの) |

|||

* [[ブルーバック]]には多数の意味があるのでその項目を参照のこと。 |

|||

* [[ブルーインパルス]] - 自衛隊のアクロバットチーム。 |

|||

* [[岡山ブルーライン]] |

|||

* [[横浜市営地下鉄ブルーライン]] |

|||

* [[ブルートレイン]] |

|||

* KEIKYU BLUE SKY TRAIN([[京急600形電車 (3代)|京急600形電車]]・[[京急2100形電車]]) |

|||

* [[ラプソディ・イン・ブルー]]([[ジョージ・ガーシュウィン]]の楽曲) |

|||

* [[ブルー・シャトウ]] - ジャッキー吉川とブルーコメッツのシングル。 |

|||

* [[ジャッキー吉川とブルーコメッツ]] - [[グループ・サウンズ]]のバンド。 |

|||

* [[寺内タケシとブルージーンズ]] - グループ・サウンズのバンド。 |

|||

* [[ザ・ブルーインパルス]] - グループ・サウンズのバンド。 |

|||

* [[blue (魚喃キリコ)]] - [[魚喃キリコ]]の漫画作品及びそれを原作とした日本映画。 |

|||

* [[ブルーマウンテン]]([[コーヒー]]) |

|||

* [[ブルーバナナ]] - 西ヨーロッパにおいて特に経済的、人口的に発展しているバナナ型の地帯のこと |

|||

* [[IBM]](ビッグブルー) |

|||

* [[日産自動車]]の・・・ |

|||

** 国内販売会社網の区分けのひとつ。→[[ブルーステージ]] |

|||

** [[セダン]]を主体とする準中型乗用車。→[[日産・ブルーバード]]または[[日産・ブルーバードシルフィ]] |

|||

* [[サムライブルー]] - [[2006年]][[2006_FIFAワールドカップ|ワールドカップ]]に出場した、[[サッカー日本代表]]の愛称。 |

|||

しかしながら、「男性=青色」という短絡的なイメージでつけられたのか(また、男子野球日本代表を意味する「サムライジャパン」と混同しかねない為) |

|||

評判悪く、最近は外国メディアで使われ始めた「ライジングサン(・ジャパン)」の方を使うようにしている。 |

|||

* [[Blu-ray Disc]](次世代光ディスク) |

|||

* [[オリックス・バファローズ|オリックス・ブルーウェーブ]] - 日本プロ野球に存在したチーム名(現:オリックス・バファローズ) |

|||

* [[ブルー・ウルフ]] - プロレスラー。[[横綱]][[朝青龍明徳|朝青龍]]の実兄。 |

|||

* [[日野・ブルーリボン]] |

|||

* [[ブルーリボン賞 (映画)]] |

|||

* [[ブルーリボン賞 (鉄道)]] |

|||

* [[ブルーチップ (企業)|ブルーチップ]] |

|||

* [[パールサファイアブルー]] - 別名「インターナショナル・クライン・ブルー」(上記記事内参照) |

|||

=== その他 === |

|||

* 藍玉([[サファイア]]、或いは[[アクアマリン]]の別名) |

|||

* [[褒章#藍綬褒章|藍綬褒章]] |

|||

* [[アズーリ]] - [[サッカーイタリア代表]]の愛称。ユニフォームの青に由来。[[サッカーイタリア女子代表|女性形]]はアズーレ。 |

|||

* [[五行思想|五行説]]では、青(この場合は蒼・碧・緑を含む)は、木を象徴する色となっている。 |

|||

* [[九星]]では、青(碧)が配当されている星は[[三碧木星]]である。 |

|||

=== 地名 === |

|||

* [[青森県]][[青森市]] |

|||

* [[東京都]][[港区 (東京都)|港区]][[北青山]]・[[南青山]] |

|||

* [[東京都]][[青梅市]] |

|||

=== ことわざ === |

|||

* 青は藍より出でて藍より青し - [[荀子]]の言葉。(中国語:青出於藍) 生徒や弟子が、その師を超えることを言う。 |

|||

== 出典 == |

== 出典 == |

||

{{reflist|2}} |

{{reflist|2}} |

||

2015年5月15日 (金) 11:40時点における版

|

| |

| 16進表記 | #0067C0 |

|---|---|

| RGB | (0, 103, 191) |

| マンセル値 | 10B 4/14 |

| 出典 | JIS慣用色名 |

|

| |

| 16進表記 | #0000FF |

|---|---|

| RGB | (0, 0, 255) |

| 出典 | W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords |

青の染料がとれる

青(あお、靑、蒼、碧)は基本色名のひとつで、晴れた日の海や瑠璃のような色の総称である。青は英語のblue、外来語のブルーに相当する。寒色のひとつ。また、光の三原色のひとつも青と呼ばれる。青色(セイショク、あおいろ)は同義語。

国際照明委員会 (CIE) は435.8nm の波長をRGB表色系において青 (B) と規定している。

「あお」は緑色などの寒色全体を指して用いられることがあり、漢字の「青」や中国語としての「青」も、実際は緑を意味する語が多い〔青菜(チンツァイ)、青草(チンツァオ)など〕。このように青と緑が明確に分節されてこなかった言語は世界に例が多い(緑#緑をさす「青」を参照)。

色名としての青

| 水色(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 6B 8/4 | |

| 紺色(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 6PB 2.5/4 | |

| 群青色(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 7.5PB 3.5/11 | |

青という基本色名は、その他多くの固有色名を総称として含んでいる。 たとえば、水色(みずいろ)・空色(そらいろ)と呼ばれるような明度が高く彩度の低い、淡い色合いのもの、紺色(こんいろ)や藍色(あいいろ)、群青色(ぐんじょういろ)などの明度が低い、濃い色合いのものなどが青に含まれる。空の色には「空色」という固有色名があるにもかかわらず、「青空」と呼ぶことなどが良い例である。

現代の青に相当する色として、日本では伝統的には藍(あい)や縹(はなだ)を用いてきた。 これは、日本において青を表現するための染料が古来はツユクサであり、その色を花色と呼んだことに由来すると思われる。後には染料としてアイが用いられるようになり、藍や縹が青系統の色を表す総称として定着した。しかし、これらの色名も現在は基本的に青と総称するようになり、藍や縹は固有色名としての性格が強くなっている。

現代の中国語では、「青」という字は緑と同義に扱っており、青色 (blue) を「藍」、緑色 (green) を「緑」、藍色 (indigo) を「靛」と表記して区別する。用法例:「緑灯(青信号)」[1]「藍天(青空)」[2]「緑油油的稲田(青々とした稲田)」「蔚藍的大海(青々とした海)」(例外として、「青天」だけは、緑空ではなく青空のことを指す)

「青」の字以外の「あお」

「あお」と訓じられる漢字として蒼および碧もある。これらもまた総称としての青の範疇であるが、「青」よりも固有色名としての性格が強い。

蒼は、干した青草のような色、生気の無い青色を指し、不透明、くすんだ青色を意味する。「蒼蒼」は、あおあおとしたさま、草木などの茂るさまを指す[3]。中国では、蒼を時々使う場合は曇り空、遠山のようなくすんだ青色を指し、例えば"蒼茫的天空"、"遠山蒼蒼"という表現がある[4]。この点で「青」「碧」「藍」とは区別される。

| 青緑(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 7.5BG 5/12 | |

一方、碧は、青く澄んで見える石の意味があり、青色ないし緑色を表す。また無色の奥から浮き出す青緑色とある[5]。碧は「みどり」とも読む。その場合、「青」よりもさらに緑色に近い色であることを強調して用いるケースが多い。色合いとしては「青緑」に近く、「青」に含まれるが「蒼」や「藍」とは確かに区別される。中国では、特に玉石の色を指す[6]。

やまと言葉の「あお」

日本語の「あお(あを)」の推測の域を出るような語源は詳らかでないが、「しろ」(顕色)・「くろ」(暗色)・「あか」(明色)とともに色を表す語として古くから用いられてきたものである。しかし古代においてこれは、現在の青色・緑色・紫色・灰色のような非常に広い範囲の色を総称して(漠色)用いられていたと考えられている[7][8]。現代でもいくつかの語にそうした影響が残っており、特に緑色をさす「青」の用法は広く見られる。

また、各地方言で「あを」は黄色まで指していたとされ、『大日本方言辞典』によれば、青森・新潟・岐阜・福岡・沖縄といった地方では、青は黄も意味した。

このようなことから、日本語の青を表す言葉の色度範囲は緑〜青緑〜青〜青紫まで幅が広い。

片山龍峯が考察した一説として、日本語のアオは「アフ=会う・合う」、または、その連用形の「アヒ=間(隣合うの意)」と関連した語であり[9]、アイヌ語のアフ(会)の他界観とも関連するものと捉えられている。龍峯によれば、アオとは黒と白の範囲の中間色を意味する「間(アヒ)」からきているとされ(龍峰はさらに現世と他界の中間の意についても触れている)、沖縄でも青はこの「アヒ(間)」から派生した語であるとしている。従って、大和・アイヌ・琉球における「アオ」の語源の流れは同じところから派生したものと考察している。

光源色としての青

| Blue (webcolor) | ||

|---|---|---|

| 16進表記 | #0000ff | |

青 (Blue) は光の三原色のひとつで、カラーモニターやウェブサイト上で用いられ、赤 (Red) ・緑 (Green) と共に使われるためRGBと呼ばれる。この場合の青はRGB値で表すと

- ( R, G, B ) = ( 0, 0, 255 )

で表され、ウェブブラウザでBlueと指定したときは、16進数を用いて#0000FFとして定義される(右図)。色合いとしては日本語の「青」からイメージする色合いよりもやや紫みを帯びた濃い青色(群青色)である。

ウェブカラーとしてはさらにLightBlue、MediumBlue、DarkBlueの三色が以下のように定義されている。

| LightBlue (webcolor) | ||

|---|---|---|

| 16進表記 | #ADD8E6 | |

| MediumBlue (webcolor) | ||

|---|---|---|

| 16進表記 | #0000FF | |

| DarkBlue (webcolor) | ||

|---|---|---|

| 16進表記 | #000080 | |

物体色としての青

印刷技術における青

現在の印刷で使われ青はシアンと呼ばれる。プロセスカラーのシアンには最もよく使われるのは銅フタロシアニンのβ結晶であるPigment Blue 15:3で、これの分散性能を高めたものが、Pigment Blue 15:4である。どちらも、銅フタロシアニン青としては緑味である。また、光の三原色の青に色合いが似た色は、シアンとマゼンタでも作ることができるし、「特色」として別の色を使う方法もある。

JIS規格における青

| 青(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 10B 4/14 | |

| ブルー(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 2.5PB 4.5/10 | |

JISの規格では青およびブルーがそれぞれ定義されている。この両者の色は微妙に異なる色として定義されている。 実際の色の違いは右の表を参照。

青の色料

藍は太古より使用されており、現在でも重要な色素(染料・顔料)である。現在より遥かに高級であった古来の絵画などで、美しい紫青色を出す顔料には半貴石ラピスラズリを原料とした顔料を用いた。これは海の彼方から運ばれてきたのでウルトラマリンと呼ばれ珍重された。その後科学が発達し合成色素、合成顔料が生産されるようになった。1704年にドイツで作られた紺青(プルシャンブルー)は暗い青色顔料であり、最初の合成顔料とされているが、現在でも生産されている。青色顔料として現在最も多用されるのは、葉緑素に似た化学構造を持つフタロシアニン青であり、銅フタロシアニンであるColour Index Generic Name、Pigment Blue15:3などが上述シアンとして使用されている。なおプルシャンブルーやフタロシアニン青より明るい青色顔料としてはコバルト青(アルミン酸コバルト)やセルリアンブルー(錫酸コバルト)、コバルトクロム青、コバルト-アルミ-珪素酸化物 (Oxide Co-Al-Si) 、酸化コバルト-亜鉛-珪素(:Oxide Co-Zn-Si)、マンガン青、バナジウムジルコニウム青(トルコ青)等がある。

青色無機顔料

ウルトラマリン青 Ultramarine Blue

現在より遥かに高級であった古来の絵画などで、美しい青紫色を出す顔料には半貴石ラピスラズリを原料とした顔料を用いた。これは海のかなたから運ばれてきたのでウルトラマリンと呼ばれ珍重された。Colour Index Generic NameはPigment Blue 29。

人工ウルトラマリン青 Ultramarine Blue artificial

フレンチウルトラマリンとも言われる。極めて高彩度で、いかなる顔料でもこの色は再現できない。

天然ウルトラマリン青 Ultramarine Blue natural

ラピスラズリの原石を精製しウルトラマリン(ブルー)の絵具を作る技術は12、13世紀に発達したとされる。

瑠璃 Lapis Lazuli

瑠璃 (ラピスラズリ) は精製せずに用いられたこともあった。

岩群青 Mountain Blue

アズライト (Azurite) は鉱石の藍銅鉱、つまり塩基性炭酸銅より得られる天然の青色顔料である。15世紀から17世紀中ごろにかけてヨーロッパ絵画で、最も重要な顔料であったことは疑いがない[10]。緑色の塩基性炭酸銅であるマラカイトと共存していることがよくある。他の鉱物性顔料と同様、粉砕したものをよく選別した後、水洗、挽いて粉にし、水簸(すいひ)して製品とする。細かく挽くと淡色になり着色力も弱いので、かなり荒めに引く。粗粒のアズライトは紫青色をしている。絵画におけるアズライトの変色は、ニスによる見かけ上の場合が多い。変色はこの顔料は吸水してマラカイトができることがある。熱と温アルカリで黒変、酸に対しては、酢酸であっても溶解する。ただし、普通は安定している。

紺青 Prussian Blue

紺青は1704年にドイツで作られた青色顔料であり、最初の合成顔料とされているが、現在でも生産されている。通常、紺青と言えばプルシアンブルーのことである。鉄青[11]、アイロンブルー(Iron Blue)[11]、プロシア青などとも呼ぶ。Colour Index Generic NameはPigment Blue 27。

青色複合酸化物顔料

アルミ-コバルト 酸化物、アルミ-亜鉛-コバルト 酸化物、硅素-コバルト 酸化物、硅素-亜鉛-コバルト 酸化物などは、顔料として使用される。これらは青色を呈する複合酸化物顔料である。複合酸化物顔料 (mixed metal oxide pigment) とは、複数の金属酸化物を混合し、1000°C以上の高温で焼成した顔料である。複合酸化物顔料は着色力が小さいものの、耐熱性、耐候性に優れる。セラミックや耐熱塗料に使用される。焼成顔料 (calcination pigment) とも呼ばれる[12]。

コバルト顔料

スマルト、コバルト青(アルミ酸コバルト)、錫酸コバルト、コバルトクロム青、コバルト-アルミ-珪素 酸化物、コバルト-亜鉛-珪素 酸化物などがある。

花紺青 Smalt

スマルトは最古のコバルト系顔料である。ガラス質の人工顔料で酸化コバルトを用い濃く着色した珪酸ガラスを粉砕したものである。Colour Index Generic NameはPigment Blue 32。

コバルト青 Cobalt Blue

コバルト青はアルミ酸コバルトであり、絵画用としては1800年代の中ごろから好んでよく使用されるようになった。絵画用としては、含水酸化クロムの絵具などと混合し用いられ、コバルトクロム緑などより美しい緑を作る。一般的には酸化コバルト1に対し、酸化アルミニウム4-6というものが多く、コバルト含有率はそれ程高くない。Colour Index Generic NameはPigment Blue 28。「コバルトブルー」も参照。

錫酸コバルト Cerulean

錫酸コバルトを、ラウニー商会が油絵具等に用いたのは、1860年代になってのことである。そのときの名称が「セルリアン」であり、現在でもラウニーは「セルリアン」の名称で販売している。錫酸コバルトは透過光では緑青色になる特異な色合いの青色顔料である。英語のceruleanは「青空色」を意味する[13]。Colour Index Generic NameはPigment Blue 35。

コバルトクロム青 Cobalt Chromium Blue

コバルトとクロムを含む酸化物固熔体で、堅牢性は極めて高く、絵画技法をはじめ、耐熱性を要求される分野、例えば窯業に至る広い用途を持っている。コバルトクロム緑の変種でクロム含有量が少ないもの。Colour Index Generic NameはPigment Blue 36。

ケイ酸コバルト亜鉛青 Cobalt Zinc Silicate Blue

ケイ酸コバルト亜鉛青 は、コバルト-亜鉛-珪素酸化物である。紫青色の顔料で隠蔽力は高くない。重要な用途は現在のところ存在しないが、絵具における濃色コバルト青を代替している傾向にあり、「コバルトブルー ディープ」の名で顔料や絵具として流通している。Colour Index Generic NameはPigment Blue 74。

コバルト-アルミ-珪素 酸化物

アルミ-珪素-コバルト 酸化物を参照。紺青と呼ばれる。

マンガン青 Manganese Blue

マンガン青は極めて赤味の少ない青色顔料である。1930年代から工業的に製造されるようになった。特異な色相を持ち、現在でも他の顔料・染料で代替できない色合いをしている。環境配慮のために現在製造されていない。Colour Index Generic NameはPigment Blue 33。

青色有機顔料

青色を呈色する有機顔料をここでは、青色有機顔料と総称する。インディゴ、フタロシアニン以外に、アントラキノン系の青色顔料であるインダンスレンブルー (Pigment Blue 60、Pigment Blue 64) 、印刷などに使用されるアルカリブルーなどがある。インディゴ、インダンスレンブルーは建染染料である。

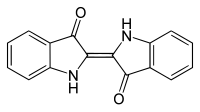

藍 Indigo

藍は植物である藍から取れる青藍の色料である。現在では合成藍が存在し組成は同じである。ただし、植物である藍は微量ながら赤紫の染料も含んでいる。これを集めて赤紫に染色することも不可能ではないが合理的でない。藍は染料として認知され染色に使用されるが、顔料であり、体質顔料に定着させる等の処理をせずに顔料として使用される。Colour Index Generic NameはPigment Blue 66、Vat Blue 1。

フタロシアニン

青色顔料として現在最も多用されるのは、葉緑素に似た化学構造を持つフタロシアニンである。1933年、ICI(インペリアル ケミカル インダストリーズ)社のリンステッドたちがフタロシアニンと命名、1935年に工業化され、モナストラルブルーの名で商品顔料になった。アメリカでは、1936年に別の名で取引が始まる。鮮明で着色力が非常に強く、プロシア青の倍程の着色力がある。濃色では赤味が強いが淡色では赤味が減じる。有機溶剤には溶解しない。濃硫酸塩酸以外の酸、アルカリには溶解しない。酸化剤、還元剤にも耐性がある。赤と黄の光を殆ど吸収し緑と青の光を反射するので、三色印刷に求められる、理想的な純粋の青に極めて近いものになる。絵具として商品化されたのは1936年に商品化されたすぐ後である。フタロシアニン青である銅フタロシアニン Colour Index Generic Name Pigment Blue15:3などが印刷以外でも、色の三原色のひとつという認識の下使われることがある。Colour Index Generic Nameには銅フタロシアニンのPigment Blue 15、無金属フタロシアニンのPigment Blue 16、銅フタロシアニンのPigment Blue 76等が記載されている。他にもアルミニウムフタロシアニン等様々ある。銅フタロシアニンも無金属フタロシアニンも良く用いられる。

フタロシアニンのベンゼン環にスルホン基を導入して可溶性色素(染料)とし、金属塩を用いてレーキ化したものは、鮮明で安価なので学童用に用いられることがある。しかし、耐光性に劣り、油絵具化するとブリード(滲出)する。

フタロシアニン緑はフタロシアニン青に続いて開発され、塩素化銅フタロシアニンは1838年に商品化された。Colour Index Generic NameにはPigment Green 7、臭素化塩素化フタロシアニンのPigment Green 36、臭素化塩素化亜鉛フタロシアニンのPigment Green 58が記載されている。液晶テレビを含む液晶ディスプレイのカラーフィルタの緑には、構成要素としてPigment Green 36が使われている。

青に関する事項

自然界の青

人々が自然の中で最も身近に接する晴れた空の青色は、光の波長より小さな空気分子が短い波長をより多く散乱するレイリー散乱によるものである。日中は太陽の光のうち波長の短い青色が多く散乱されてわれわれの目に届くため青く見える[14]。この青空の色の原因については、それがあまりに日常的であったため古代にはあまり注目されてこなかった。それが説明されるべきものと考えられるようになったのはルネッサンス以降である[15]。

晴れた日に海など屋外の水面を斜めから見たときそれらは青く見え、通常海は青いものと思われている。こうして目にする青さのほとんどは、青空が映っているからであり、他の状況では海はさまざまな色を呈する。ただし、水は長波長の可視光をより多く吸収するので、海中で物は青っぽく見え、また、海中の浮遊物や、ある程度の深さのあるサンゴ礁のような明るい海底に当たって反射してきた光もそれそのものが青く見える[16]。(詳細は「水の青」を参照)

花の色素としては青色は比較的まれである。とくにカーネーションやバラなどにおいては交配によって青い花を咲かせる品種を作り出すことが困難であり、近年では遺伝子操作によって作り出そうとする研究が行われている。青いバラについては、不可能・幻を表す代名詞ともなっている[17]。ちなみに、花色という色名は青色の一種であるが、これはツユクサの花の色とされる。

鳥の羽の鮮やかな色は様々な方法で作り出されているが、青色の場合は青空と同じように選択的な散乱を用いていることが多い。 ただしクジャクの羽はチョウと同じく光の干渉をもちいたイリデッセンスによる色である[18]。 色名の孔雀青は緑がかった青色を意味するが、実際のクジャクの羽は光線の状態や角度により様々に輝きを変える。

月は極めてまれに青みがかって見えることがある。過去に大規模な森林火災や火山噴火で上空にチリが巻き上げられたときに観測されており、1 ミクロン程度のチリが赤や黄色の長波長の光を多く散乱するために起こる。火星の夕焼けも同様の理由で青い。こうしたことから、英語でブルームーン (blue moon) は極めてまれなことを意味することになった。なお、誤解からひと月に2度目の満月も実際の色にかかわりなくブルームーンとよばれる。

青色が寒色であるというイメージとは裏腹に、オリオン座β星・リゲルなど青みがかって見える星は、通常、他の星より温度が高く質量が大きな若い青色超巨星や青色巨星である。寿命は数千万年かそれ以下と短く、われわれの太陽のようなより長い寿命の星からみれば、ひと時だけ激しく輝いて去っていく星である。最後には超新星爆発を起こして中性子星やブラックホールになると考えられている。リゲル同様青白く輝くおおいぬ座α星・シリウスは超巨星や巨星ではなく主系列星だがやはり表面温度は高温で、その青白い輝きから「青星」という和名を持つ。 また炎でも、比較的温度の高い(酸素供給量が多い)ほうが青く見える。

食物の色としての青については、着色料でチョコレートやこんぺいとうなどの菓子を青く着色することはあるが、自然界に存在するものとしては青魚ぐらいしかなく、青野菜は緑色である。

古代の青

洋の東西を問わず古代には青色は日常と異なった別世界の色とされる傾向があり、日常の世界では重要な役割を果たさないか、ときに死体の色を連想させることなどから忌避される色でもあった[19]。 石器時代を通じ、青は作り出すことも難しく、青く染色されるものはほとんどなかった。 黒に対し、明るさを担う白、鮮やかさを担う赤という多くの古代社会での3つの基本色に対し、青は象徴的意味の弱いその他の色に甘んじ、色の分類的機能に加わることも少なかった[20]。 ヨーロッパではこうした傾向は12世紀ごろまで続いた。

古代ギリシャでは色相を積極的に表す語彙そのものが少なかった。 青色を表すためには2つの言葉、キュアノス (kyanos, κυανός) とグラウコス (glaukos, γλαύκος) が用いられたがその意味は曖昧である。前者のキュアノスはシアン (cyan) の語源でラピスラズリの深い青色をさして用いられたものの、むしろ明度の低い暗さを意味し、黒色、紫色、茶色をも表した[21]。ホメロスはその深みを神秘的なものや、恐ろしげなもの、または珍しいものを形容するのに好んで使用している[22][23]。一方、グラウコスは瞳や海の形容として用いられたが、青色、緑色、灰色、ときに黄色や茶色をも表し、むしろ彩度の低さを意味していた[24]。 緑内障を表す英語グローコーマ (glaucoma) の語源はこのグラウコスであり、多くの場合、失明の危機をもたらす緑内障などの疾患をわずらったくすんだ瞳の色を表すのに用いられている[25]。

古代ローマでも青はあまり注目されず、青とされるラテン語のカエルレウス (caeruleus) はむしろ蝋の色、あるいは緑色、黒色を表していた[26]。 ローマでは青は喪服の色であり、何よりケルト人やゲルマン人などの野蛮さを象徴する憎むべき、もしくは回避すべき色であった。 例えば、青い瞳を持つことは醜さのひとつのようにみなされ、タキトゥスは青く体を染めたブリトン人の軍隊を「幽霊の軍隊」と呼び[27]、大プリニウスはブリトン人の女性が体を青く染め忌まわしい儀式を行うと主張した[28]。 古代ギリシャ、古代ローマとも虹の色をさまざまに分類したがそこに青が加えられることはなかった[29]。

中国でも青は人のものではないという意味合いがあった。 道教であの世とこの世を結ぶ門であるとされる中国豊都鬼城の門は青色に塗られており、手を触れると死期が近づくされる[30]。

他の民族では、藍で青く染めることが行われ、青ないし緑は神秘さや異世界の色を表しもした。 中東やエジプトでは魔除けの色であり、また死者を守る葬儀や死と結びついた色でもあった[31]。 バビロンのイシュタル門は青い彩釉煉瓦で彩られ、インドのカーリダーサはシヴァ神の肌の色を青と表した[32]。『旧約聖書』では翻訳による色彩用語の変遷が大きいものの[33]、神の足元もしくは玉座には青いサファイアがあった[34][35]。

その後、ヨーロッパでは12世紀に青はそれまでの控えめな地位を捨て、数十年のうちに最も美しい色だとされるまでになる大変化を遂げた。この時期、絵画の中の聖母マリアの服装は喪に服す暗い青や黒から明るい青へと変化し、マリア崇敬とともに青の地位も向上していくことになった[36]。

出典

- ^ 参考 漢典-緑の解釈(中国語)

- ^ 参考 漢典-藍の解釈(中国語)

- ^ 新村 出 編『広辞苑』(第五版)岩波書店、1998年11月。ISBN 978-4000801126。

- ^ 参考 漢典-蒼の解釈(中国語)

- ^ 参考 大辞泉:碧

- ^ 参考 漢典-碧の解釈(中国語)

- ^ 『日本国語大辞典』(第二版)小学館。 「青」の項

- ^ “青色あれこれ”. 綺陽会、色彩と色目. 2011年9月10日閲覧。

- ^ 『東北学 Vol.6 [総特集] <南>の精神史』 東北文化研究センター 責任編集赤坂憲雄 作品社 2002年 ISBN 4-87893-471-9 pp.230 - 231

- ^ 『絵画材料事典』 ラザフォード・J・ゲッテンス・ジョージ・L・スタウト著 森田恒之訳 美術出版社 1999/6 ISBN 4254252439

- ^ a b 『絵具及び顔料』桑原利秀 安藤徳夫 共著 共立図書

- ^ 『有機顔料ハンドブック』 橋本勲 カラーオフィス 2006.5

- ^ 『ジーニアス英和辞典』 小西 友七,南出 康世(編集) 大修館書店 第3版版 2001/11 ISBN 4469041580 ISBN 978-4469041583

- ^ “空はどうして青く、夕焼けはどうして赤いのですか?”. キリヤ化学、色と化学についてのQ&A. 2010年1月7日閲覧。

- ^ Pesic, chs.1–2.

- ^ “海が青く見えるのはなぜですか?”. キリヤ化学、色と化学についてのQ&A. 2009年12月28日閲覧。

- ^ 最相葉月『青いバラ』小学館。

- ^ “孔雀の羽の色も色素の色ですか?”. キリヤ化学、色と化学についてのQ&A. 2010年1月7日閲覧。

- ^ Pesic, p.3f.

- ^ パストゥロー、pp.10.12ff.

- ^ パストゥロー、pp.23ff.

- ^ Pesic, p.8.

- ^ 例えば、ホメロス 著、松平 千秋 訳『イリアス』〈岩波文庫〉1992年、上巻 p.334(アキレウスの恐ろしげな武具), p.360(ネストルの美しい四脚机), 下巻 p.118(トロイエ船の黒雲のような大軍), p.269(内臓を貫かれた戦士を襲う死の黒雲)頁。

- ^ パストゥロー、p.23.

- ^ “The Meaning of Glaukos”. Dienekes' Anthropology Blog (2003年5月8日). 2009年12月28日閲覧。 特にそこで引用されている Maxwell-Stuart, P.G. (1981). Studies in Greek Colour Terminology. 1. Leiden: Brill

- ^ パストゥロー、p.24f.

- ^ Pesic, p.4.

- ^ パストゥロー、p.26.

- ^ パストゥロー、p.28ff.

- ^ Pesic p.3f.

- ^ パストゥロー、p.14f.p.22.

- ^ The Origin of the Young God: Kalidasa's Kumarasambhava. Berkeley: University of California Press. (1985)

- ^ パストゥロー、pp.16ff,19ff.

- ^ Pesic. p.25.

- ^ 『旧約聖書』出エジプト記 24:10, エゼキエル書 1:26.

- ^ パストゥロー、pp.50,52ff.

参考文献

- 千々岩英彰『色彩学概説』東京大学出版会、2001年 ISBN 4130820850

- ハラルド・キュッパース『色彩論の基本法則』沢田俊一訳、中央公論美術出版、1997年 ISBN 4805503343 ISBN 9784805503348

- 『顔料の事典』伊藤征司郎編著、朝倉書店、2000年 ISBN 4254252439 ISBN 978-4254252439

- 『絵具の科学』ホルベイン工業技術部編、中央公論美術出版社、1994年(新装普及版) ISBN 480550286x

- 『絵具材料ハンドブック』ホルベイン工業技術部編、中央公論美術出版社、1997年(新装普及版) ISBN 4805502878

- 『絵具の事典』ホルベイン工業技術部編、中央公論美術出版社、1997年 ISBN 4805503173 ISBN 978-4805503171

- 『カラー版 絵画表現のしくみ―技法と画材の小百科』森田恒之監修、美術出版社 、2000年 ISBN 4568300533

- ラザフォード・J・ゲッテンス、ジョージ・L・スタウト『絵画材料事典』森田恒之訳、美術出版社、1999年 ISBN 4254252439

- 『広辞苑 第五版』新村出編、岩波書店、1998年 ISBN 4000801120 ISBN 978-4000801126

- 『漢字源』 改訂第四版、藤堂明保、竹田晃、松本昭、加納喜光編、学習研究社 、2006年 ISBN 4053018285 ISBN 978-4053018281

- 『漢字源』改訂新版、藤堂明保、竹田晃、松本昭、加納喜光編、学習研究社、2001年 ISBN 4053008891 ISBN 978-4053008893

- 『ジーニアス英和辞典』第3版、小西友七、南出康世編、大修館書店、2001年 ISBN 4469041580 ISBN 978-4469041583

- 『ジーニアス和英辞典』第2版、小西友七、南出康世編、大修館書店、2003年 ISBN 4469041653 ISBN 978-4469041651

- 『色々な色』近江源太郎監修、光琳社出版、1996年 ISBN 4771302324

- 『色名事典』清野恒介、島森功編、新紀元社、2005年 ISBN 4-7753-0384-8。

- 『新版 色の手帖』永田泰弘監修、小学館 2002年 ISBN 4095040025

- 福田邦夫『色の名前はどこからきたか』青娥書房、1999年 ISBN 4790601803

- 福田邦夫『色の名前507』主婦の友社、2006年 ISBN 4072485403

- 『京の色事典330』藤井健三監修、平凡社、2004年 ISBN 4582634125

- 最相葉月『青いバラ』 小学館、2001年 ISBN 4093892318

- ウィリアム・H. ギャス 『ブルーについての哲学的考察』須山静夫・大崎ふみ子訳、論創社 1995年 ISBN 978-4846002732

- パストゥロー, ミシェル 著、松村 恵理, 松村 剛 訳『青の歴史』筑摩書房、2005年。ISBN 9784480857811。

- Pesic, Peter (2005). Sky in a Bottle. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 0262162342

近似色

関連項目

| 0F | 白 | 黒 | 赤 | 黄色 | ライム | 水色 | 青 | フクシャ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08 | 銀色(0C) | 灰色 | マルーン | オリーブ | 緑 | ティール | ネイビー | 紫 |