「ライオン」の版間の差分

m ロボットによる 追加: chr:ᏢᏓᏥ |

m編集の要約なし |

||

| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{翻訳直後|1=en:Lion (07:18, 18 October 2010 UTC) |date=2010年10月}} |

|||

{{Otheruses|動物|日本の家庭用品メーカー|ライオン (企業)|その他}} |

|||

{{Otheruses|動物|日本の家庭用品メーカー|ライオン (企業)}} |

|||

{{生物分類表 |

|||

{{Taxobox |

|||

|省略 = 哺乳綱 |

|||

| name=Lion<ref name=MSW3>{{MSW3 Carnivora | id = 14000228 | page = }}</ref> |

|||

|名称 = ライオン |

|||

| fossil_range = Early [[Pleistocene]] to recent |

|||

|画像=[[ファイル:Lion_waiting_in_Nambia.jpg|250px|ライオン]] |

|||

| status=VU |

|||

|画像キャプション = '''ライオン'''(オス) ''Panthera leo'' |

|||

| status_system=iucn3.1 |

|||

|status = VU |

|||

| trend=down |

|||

|status_ref = <ref group="a" name="cites"> |

|||

| status_ref =<ref name="iucn">{{IUCN2010.2|assessors=Bauer, H., Nowell, K. & Packer, C.|year=2008|id=15951|title=Panthera leo|downloaded=28 August 2010}}</ref> |

|||

[http://www.cites.org/ CITES homepage] |

|||

| image=Male Lion on Rock.jpg |

|||

* [http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml Appendices I, II and III] |

|||

| image_width=250px |

|||

</ref><ref group="a" name="iucn"> |

|||

| image_caption=雄 |

|||

[http://www.iucnredlist.org/ The IUCN Red List of Threatened Species] |

|||

| image2=Serengeti Lion 2.jpg |

|||

* Bauer, H., Nowell, K. & Packer, C. 2008. [http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15951/0 ''Panthera leo'']. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. |

|||

| image2_width=250px |

|||

** Breitenmoser, U., Mallon, D.P., Ahmad Khan, J. & Driscoll, C. 2008. [http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15952/0 ''Panthera leo persica'']. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.3. |

|||

| image2_caption=雌 |

|||

</ref> |

|||

| regnum=[[Animal]]ia |

|||

|status_text = [[絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約|ワシントン条約]]附属書II類 |

|||

| phylum=[[Chordate|Chordata]] |

|||

|目 = [[ネコ目]] {{Sname||Carnivora}} |

|||

| classis=[[Mammal]]ia |

|||

|科 = [[ネコ科]] {{Sname||Felidae}} |

|||

| ordo=[[Carnivora]] |

|||

|亜科 = [[ヒョウ亜科]] {{Sname||Pantherinae}} |

|||

| familia=[[Felidae]] |

|||

|属 = [[ヒョウ属]] {{Snamei||Panthera}} |

|||

| genus=''[[Panthera]]'' |

|||

|種 = '''ライオン''' ''P. leo'' |

|||

| species='''''P. leo''''' |

|||

|学名 = ''Panthera leo'' ([[カール・フォン・リンネ|Linnaeus]], [[1758年|1758]]) |

|||

| |

| binomial=''Panthera leo'' |

||

| binomial_authority=([[Carl Linnaeus|Linnaeus]], 1758) |

|||

''Panthera leo azandica'' |

|||

| synonyms=<center>'''''Felis leo '''''<br /><small>[[Carolus Linnaeus|Linnaeus]], 1758</small><ref name="Linn1758" /></center> |

|||

<br /> |

|||

| range_map=Lion distribution.png |

|||

''Panthera leo hollisteri'' |

|||

| range_map_width=250px |

|||

|和名 = ライオン |

|||

| range_map_caption=Historic (red) and present (blue) distribution of lions |

|||

|英名 = [[w:Lion|Lion]] |

|||

| range_map2=Map Guj Nat Parks Sanctuary.png |

|||

}} |

|||

| range_map2_width=250px |

|||

| range_map2_caption=Distribution of lions in India. The Gir Forest, in the State of [[Gujarat]], is the last natural range of approximately 300 wild [[Asiatic Lion]]s. There are plans to reintroduce some lions to [[Kuno Wildlife Sanctuary]] in the neighboring State of [[Madhya Pradesh]].}} |

|||

'''ライオン''' (''Panthera leo'') は[[動物|動物界]][[脊索動物|脊索動物門]][[哺乳類|哺乳綱]][[ネコ目]](食肉目)[[ネコ科]][[ヒョウ属]]に分類される食肉類である。.雄であれば体重は250kgを超えることもあり、ネコ科では虎に次いで2番目に大きな生き物である<ref name = "nowak"/>。現在の主な生息地は[[ブラックアフリカ|サブサハラ]]やアジアであるが、インドのジル国立公園のアジア種のライオンは絶滅危惧種(critically endengerd remnant)である。北アフリカや西南アジアの歴史からはその姿を消している。およそ10000年前の更新世までライオンは人間に次いで地上で最もひろく栄えた哺乳類であった。よく見られたのはまずアフリカで、それから西ローロッパからインドにかけてのユーラシア、そしてユコンからペルーまでのアメリカだった<ref name=Harington69>{{Cite journal|last=Harington |first=CR |year=1969 |title=Pleistocene remains of the lion-like cat (''Panthera atrox'') from the Yukon Territory and northern Alaska |journal=Canadian Journal Earth Sciences |volume=6 |issue=5 |pages=1277–1288 }}</ref>。 |

|||

野生のライオンの寿命は10年から14年ほどであるが、飼育されたものは20年以上生きることもある。野生のライオン、特に雄が10年以上生きることは稀である。縄張りをめぐって他のオスと常に争うために傷を負い、それが寿命をおおきく縮める原因となるのだ<ref>{{Cite book|last=Smuts |first=G.L. |year=1982 |title=Lion|publisher=Macmillian South Africa (Publishers)(Pty.) Ltd.|location=Johannesburg |page=231|isbn= 0-86954-122-6}}</ref>。典型的な棲息地としてサバンナと草原地帯が挙げられるが、茂みや森などに棲む場合もある。ライオンは他のネコ科の動物と比べてめずらしい社会性をもっている。雌と子ライオン、そして少数の成熟した雄が「プライド」(群れ)を形作るのだ。雌の集団が連れだって狩りをするのが特徴であり、おもに大型の有蹄動物を襲う。ライオンは捕食者の頂点でありまた象徴的な存在であるが、機会さえあれば屍肉も漁る。ライオンが人を襲うことはほとんどないが、その犠牲者がいることは知られている。 |

|||

'''ライオン'''(''Panthera leo'')は、[[動物|動物界]][[脊索動物|脊索動物門]][[哺乳類|哺乳綱]][[ネコ目]](食肉目)[[ネコ科]][[ヒョウ属]]に分類される食肉類。 |

|||

ライオンは危急種である。アフリカではこの20年間で30パーセントから50パーセントまで頭数が減っており<!--数字は駄目-->、おそらくこの数字は回復しないだろうとされている。ライオンは保護区や国立公園に指定された地以外では棲息が難しくなっている<ref name=IUCN>{{IUCN2006|assessors=Nowell & Bauer|year=2004|id=15951|title=Panthera leo|downloaded=11 May 2006}} Database entry includes a lengthy justification of why this species is vulnerable.</ref>。しかし、その数が減っている原因がはっきりしたわけではなく、棲息地の減少や人間との衝突が最大の原因だということに現在はなっている。ライオンはローマ時代から見世物としても知られ、その後2000年近くにわたって世界中の動物園で観賞されたという点で稀有な生物である。また世界規模でアジア種を救う養育プログラムが組まれ、動物園同士で協力しあっている。 |

|||

== 分布 == |

|||

雄ライオンの外見は非常に特徴的であり、そのたてがみからすぐそれと認識できる。その容貌は動物そのもののシンボルとしてあらゆる文化のなかでもっとも広まったものの一つだ。彼らを描いたものは後期石器時代から存在し、ラスコーやショーヴェの洞窟画がそれにあたる。事実上、古代から中世にかけて栄えた文明でそういった作品が見出せないものはないといってよい。彫刻や絵画、国旗をはじめ、現代の映画や文学などでもひろく扱われている。 |

|||

==概要== |

|||

===分布=== |

|||

* ''P. l. bleyenberghi'' アンゴラライオン |

* ''P. l. bleyenberghi'' アンゴラライオン |

||

[[アンゴラ]]、[[コンゴ民主共和国]]、[[ザンビア]]、[[ジンバブエ]]<ref name="fn1">[[今泉忠明]] 『絶滅野生動物の事典 4版』、[[東京堂出版]]、[[2003年]]。</ref><ref name="fn3">今泉吉典監修 D.W.マクドナルド編 『動物大百科1 食肉類』、[[平凡社]]、[[1986年]]、36-43頁。</ref><ref name="fn4">今泉吉典監修 『世界の動物 分類と飼育2 (食肉目)』、東京動物園協会、[[1991年]]、171頁。</ref> |

[[アンゴラ]]、[[コンゴ民主共和国]]、[[ザンビア]]、[[ジンバブエ]]<ref name="fn1">[[今泉忠明]] 『絶滅野生動物の事典 4版』、[[東京堂出版]]、[[2003年]]。</ref><ref name="fn3">今泉吉典監修 D.W.マクドナルド編 『動物大百科1 食肉類』、[[平凡社]]、[[1986年]]、36-43頁。</ref><ref name="fn4">今泉吉典監修 『世界の動物 分類と飼育2 (食肉目)』、東京動物園協会、[[1991年]]、171頁。</ref> |

||

| 52行目: | 61行目: | ||

壁画などから15,000年前にはヨーロッパ広域にも分布し、5,000年前には少なくともギリシャには分布していたと考えられている<ref name="fn3"/>。 |

壁画などから15,000年前にはヨーロッパ広域にも分布し、5,000年前には少なくともギリシャには分布していたと考えられている<ref name="fn3"/>。 |

||

== |

===形態=== |

||

全長オス260-330センチメートル、メス240-270センチメートル<ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。尾長オス70-105センチメートル、メス60-100センチメートル<ref name="fn1"/>。肩高オス80-123センチメートル、メス75-110センチメートル<ref name="fn1"/>。[[体重]]オス150-250キログラム<ref name="fn1"/>、メス120-185キログラム<ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。頭部は太くて短く、丸みを帯びる<ref name="fn3"/>。背面の毛衣は黄褐色や赤褐色、腹面や四肢内側の毛衣は白い<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。耳介背面は黒い体毛で被われる<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。尾の先端には房状に体毛が伸長し<ref name="fn1"/>、色彩は暗褐色や黒<ref name="fn4"/>。 |

全長オス260-330センチメートル、メス240-270センチメートル<ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。尾長オス70-105センチメートル、メス60-100センチメートル<ref name="fn1"/>。肩高オス80-123センチメートル、メス75-110センチメートル<ref name="fn1"/>。[[体重]]オス150-250キログラム<ref name="fn1"/>、メス120-185キログラム<ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。頭部は太くて短く、丸みを帯びる<ref name="fn3"/>。背面の毛衣は黄褐色や赤褐色、腹面や四肢内側の毛衣は白い<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。耳介背面は黒い体毛で被われる<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。尾の先端には房状に体毛が伸長し<ref name="fn1"/>、色彩は暗褐色や黒<ref name="fn4"/>。 |

||

| 63行目: | 72行目: | ||

背面の毛衣は淡黄褐色で、毛先が黒褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。鬣は発達するが、肩は鬣で被われない<ref name="fn1"/>。鬣は黒い<ref name="fn1"/>。 |

背面の毛衣は淡黄褐色で、毛先が黒褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。鬣は発達するが、肩は鬣で被われない<ref name="fn1"/>。鬣は黒い<ref name="fn1"/>。 |

||

* ''P. l. leo'' バーバリーライオン |

* ''P. l. leo'' バーバリーライオン |

||

毛衣は黒みがかった黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長し、腹面の毛衣は黒褐色<ref name="fn1"/>。鬣は発達し、肩より後方に達する<ref name="fn1"/>。鬣は黒い<ref name="fn1"/>。 |

毛衣は黒みがかった黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長し、腹面の毛衣は黒褐色<ref name="fn1"/>。鬣は発達し、肩より後方に達する<ref name="fn1"/>。鬣は黒い<ref name="fn1"/><ref name=CAP>{{Cite book|author=Nowell K, Jackson P |title= Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan|url=http://carnivoractionplans1.free.fr/wildcats.pdf |format=PDF |year=1996 |publisher=IUCN/SSC Cat Specialist Group |location= Gland, Switzerland |isbn=2-8317-0045-0 |pages= 17–21|chapter= Panthera Leo}}</ref><!-- 便宜上 -->。 |

||

* ''P. l. massaieus'' マサイライオン |

* ''P. l. massaieus'' マサイライオン |

||

毛衣は灰褐色や淡黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。四肢が長く、暗色斑が入る個体が多い<ref name="fn1"/>。鬣は発達するが、肩は鬣で覆われない<ref name="fn1"/>。鬣は黒褐色<ref name="fn1"/>。 |

毛衣は灰褐色や淡黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。四肢が長く、暗色斑が入る個体が多い<ref name="fn1"/>。鬣は発達するが、肩は鬣で覆われない<ref name="fn1"/>。鬣は黒褐色<ref name="fn1"/>。 |

||

| 73行目: | 82行目: | ||

毛衣は赤みがかった黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。鬣は発達せず、肩は鬣で被われない<ref name="fn1"/>。鬣は黄褐色<ref name="fn1"/>。 |

毛衣は赤みがかった黄褐色<ref name="fn1"/>。腹面の体毛は伸長しない<ref name="fn1"/>。鬣は発達せず、肩は鬣で被われない<ref name="fn1"/>。鬣は黄褐色<ref name="fn1"/>。 |

||

== |

===分類=== |

||

種小名''leo''は「ライオン」の意で、本種そのものを指す。 |

種小名''leo''は「ライオン」の意で、本種そのものを指す。 |

||

| 86行目: | 95行目: | ||

* ''Panthera leo melanochaita'' (Smith, [[1858年|1858]]) [[ケープライオン]] |

* ''Panthera leo melanochaita'' (Smith, [[1858年|1858]]) [[ケープライオン]] |

||

== |

===生態=== |

||

[[草原]]や[[砂漠]]に生息する<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。[[夜行性]]で、1日のうち20時間は木陰や樹上などで休む<ref name="fn1"/>。ネコ科では珍しくオス1-6頭、4-15頭のメスや幼獣からなる群れ(プライド、ハーレムの一種)を形成して生活し、さらに縄張り内では小規模な群れ(サブプライド)で分散し生活することが多い<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。生後2-3年で群れから追い出されたオスは、別の群れに入るまでは同じ群れにいたオスと共同で生活する<ref name="fn3"/>。20-400[[平方キロメートル]]の広大な[[縄張り]]を形成して生活し、吠えたり尿を撒いて臭いをつけることで縄張りを主張する<ref name="fn3"/>。獲物が少なくなると1日中活動したり<ref name="fn5"/>、縄張りを拡大することもある<ref name="fn3"/>。オスは基本的に他のオスからメスを守る<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。群れを乗っ取ったオスは群れ内の幼獣を殺し(子殺し)、これによりメスの発情を促し群れ内の競合相手をなくすことで自分の子孫を多く残すことができると考えられている。<ref name="fn3"/>走行速度は時速58キロメートルに達する<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。 |

[[草原]]や[[砂漠]]に生息する<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。[[夜行性]]で、1日のうち20時間は木陰や樹上などで休む<ref name="fn1"/>。ネコ科では珍しくオス1-6頭、4-15頭のメスや幼獣からなる群れ(プライド、ハーレムの一種)を形成して生活し、さらに縄張り内では小規模な群れ(サブプライド)で分散し生活することが多い<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。生後2-3年で群れから追い出されたオスは、別の群れに入るまでは同じ群れにいたオスと共同で生活する<ref name="fn3"/>。20-400[[平方キロメートル]]の広大な[[縄張り]]を形成して生活し、吠えたり尿を撒いて臭いをつけることで縄張りを主張する<ref name="fn3"/>。獲物が少なくなると1日中活動したり<ref name="fn5"/>、縄張りを拡大することもある<ref name="fn3"/>。オスは基本的に他のオスからメスを守る<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。群れを乗っ取ったオスは群れ内の幼獣を殺し(子殺し)、これによりメスの発情を促し群れ内の競合相手をなくすことで自分の子孫を多く残すことができると考えられている。<ref name="fn3"/>走行速度は時速58キロメートルに達する<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。 |

||

| 93行目: | 102行目: | ||

繁殖形態は[[胎生]]。1回の[[交尾]]は約20秒で、1日に最高で50回以上交尾を行う事もある<ref name="fn3"/>。妊娠期間は98-120日<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。プライドから離れ、1回に1-6頭(主に2-3頭<ref name="fn1"/>)の幼獣を産む<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。授乳期間は7-10か月<ref name="fn5"/>。メスは同じ群れの幼獣を一緒に育て、自分が産んだ幼獣以外にも授乳する<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。幼獣は生後3か月で肉を食べられる様になる<ref name="fn3"/>。幼獣は上記のようにオスに殺されたりメスに放置される事が多く(特に獲物が少なかったり小型の場合)、生後1年以内の死亡率が60%以上<ref name="fn5"/>、生後2年以内の死亡率が80%以上<ref name="fn1"/>と成獣になる確率は低い<ref name="fn3"/>。オスは生後4-6年、メスは生後3年で性成熟する<ref name="fn4"/>。(飼育下では2年から2年半までに性成熟する傾向がある)野生下では15年以上生きる個体はまれだが<ref name="fn5"/>、飼育下では24年生きた個体もいる<ref name="fn1"/>。 |

繁殖形態は[[胎生]]。1回の[[交尾]]は約20秒で、1日に最高で50回以上交尾を行う事もある<ref name="fn3"/>。妊娠期間は98-120日<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。プライドから離れ、1回に1-6頭(主に2-3頭<ref name="fn1"/>)の幼獣を産む<ref name="fn3"/><ref name="fn4"/>。授乳期間は7-10か月<ref name="fn5"/>。メスは同じ群れの幼獣を一緒に育て、自分が産んだ幼獣以外にも授乳する<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/>。幼獣は生後3か月で肉を食べられる様になる<ref name="fn3"/>。幼獣は上記のようにオスに殺されたりメスに放置される事が多く(特に獲物が少なかったり小型の場合)、生後1年以内の死亡率が60%以上<ref name="fn5"/>、生後2年以内の死亡率が80%以上<ref name="fn1"/>と成獣になる確率は低い<ref name="fn3"/>。オスは生後4-6年、メスは生後3年で性成熟する<ref name="fn4"/>。(飼育下では2年から2年半までに性成熟する傾向がある)野生下では15年以上生きる個体はまれだが<ref name="fn5"/>、飼育下では24年生きた個体もいる<ref name="fn1"/>。 |

||

== |

===人間との関係=== |

||

開発による生息地及び獲物の減少、毛皮や肉目的の狩猟、娯楽としての乱獲、毒餌による中毒死、害獣としての駆除などにより生息数は減少している<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。また[[セレンゲティ国立公園]]ではイヌ由来の[[ジステンパー]]に感染し一時的に生息数が激減した<ref name="fn5"/><ref name="fn6"/>。亜種ケープライオンは[[1865年]]に、基亜種は[[1920年]]に絶滅した<ref name="fn1"/>。 |

開発による生息地及び獲物の減少、毛皮や肉目的の狩猟、娯楽としての乱獲、毒餌による中毒死、害獣としての駆除などにより生息数は減少している<ref name="fn1"/><ref name="fn3"/><ref name="fn5"/>。また[[セレンゲティ国立公園]]ではイヌ由来の[[ジステンパー]]に感染し一時的に生息数が激減した<ref name="fn5"/><ref name="fn6"/>。亜種ケープライオンは[[1865年]]に、基亜種は[[1920年]]に絶滅した<ref name="fn1"/>。 |

||

亜種インドライオンは1900年に領主により狩猟が規制されたギルの森を除いて絶滅した<ref name="fn5"/><ref name="fn6"/>。第二次世界大戦以前は生息数が漸増傾向にあったが、第二次世界大戦後の人口増加による生息地の破壊、獲物の家畜との競合などにより生息数が減少した<ref name="fn6"/>。亜種インドライオンの生息地は国立公園として保護されているが<ref name="fn6"/>、生息地内に道路や鉄道、寺院があるため人の出入りがあり[[1988年|1988]]-[[1990年]]の2年間に人間が81回襲われた例がある<ref name="fn6"/>。現在は生息地の国立公園への追加指定や、国立公園内から人や家畜を放出する保護対策が進められている<ref name="fn6"/>。アフリカ大陸での[[1996年]]における生息数は5,000-10,000頭と推定されている<ref name="fn5"/>。亜種インドライオンの[[1963年]]における生息数は285頭、[[1969年]]における生息数は177頭と推定されている<ref name="fn6"/>2005年に生息数は約350頭に回復した<ref>『朝日新聞』2007年11月24日朝刊。</ref>。 |

亜種インドライオンは1900年に領主により狩猟が規制されたギルの森を除いて絶滅した<ref name="fn5"/><ref name="fn6"/>。第二次世界大戦以前は生息数が漸増傾向にあったが、第二次世界大戦後の人口増加による生息地の破壊、獲物の家畜との競合などにより生息数が減少した<ref name="fn6"/>。亜種インドライオンの生息地は国立公園として保護されているが<ref name="fn6"/>、生息地内に道路や鉄道、寺院があるため人の出入りがあり[[1988年|1988]]-[[1990年]]の2年間に人間が81回襲われた例がある<ref name="fn6"/>。現在は生息地の国立公園への追加指定や、国立公園内から人や家畜を放出する保護対策が進められている<ref name="fn6"/>。アフリカ大陸での[[1996年]]における生息数は5,000-10,000頭と推定されている<ref name="fn5"/>。亜種インドライオンの[[1963年]]における生息数は285頭、[[1969年]]における生息数は177頭と推定されている<ref name="fn6"/>2005年に生息数は約350頭に回復した<ref>『朝日新聞』2007年11月24日朝刊。</ref>。 |

||

| 103行目: | 112行目: | ||

[[ヘロドトス]]と[[アリストテレス]]は、ヨーロッパにはアケローオス川([[アヘロオス川]])とネッソス川([[メスタ川]])の間にだけライオンが生息していると記した<ref>ヘロドトス『歴史』第7巻126(岩波文庫版下巻79頁)。アリストテレス『動物誌』第6巻第31章(岩波文庫版上巻334頁)、第8巻29章(下巻108頁)。</ref>。この地のライオンは、[[紀元前480年]]にギリシャ征服のため行軍中のペルシャ軍の輸送隊の駱駝を襲った<ref>ヘロドトス『歴史』第7巻125(岩波文庫版下巻79頁)。</ref>。 |

[[ヘロドトス]]と[[アリストテレス]]は、ヨーロッパにはアケローオス川([[アヘロオス川]])とネッソス川([[メスタ川]])の間にだけライオンが生息していると記した<ref>ヘロドトス『歴史』第7巻126(岩波文庫版下巻79頁)。アリストテレス『動物誌』第6巻第31章(岩波文庫版上巻334頁)、第8巻29章(下巻108頁)。</ref>。この地のライオンは、[[紀元前480年]]にギリシャ征服のため行軍中のペルシャ軍の輸送隊の駱駝を襲った<ref>ヘロドトス『歴史』第7巻125(岩波文庫版下巻79頁)。</ref>。 |

||

=== |

====象徴==== |

||

[[マサイ族]]では、人間の力を誇示する目的でライオン狩りをすると言われ、仕留めたライオンの鬣を頭に被り、祭りのような派手な祝いをする。 |

[[マサイ族]]では、人間の力を誇示する目的でライオン狩りをすると言われ、仕留めたライオンの鬣を頭に被り、祭りのような派手な祝いをする。 |

||

| 121行目: | 130行目: | ||

紋章のライオンについては、[[ライオン_(紋章学)]]も参照のこと。 |

紋章のライオンについては、[[ライオン_(紋章学)]]も参照のこと。 |

||

== |

===画像=== |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Lion_in_South_Africa.jpg|メス |

ファイル:Lion_in_South_Africa.jpg|メス |

||

| 128行目: | 137行目: | ||

ファイル:MP-panthera leo krugeri 9.jpg|亜種トランスバールライオン<br />''P. l. krugeri'' |

ファイル:MP-panthera leo krugeri 9.jpg|亜種トランスバールライオン<br />''P. l. krugeri'' |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

==語源== |

|||

ロマンス語の多くで類似した名前をみることのできる「ライオンlion」は、ラテン語の''{{lang|la|leo}}''、古代ギリシャ語の{{lang|grc|λ?ων}}({{lang|grc-Latn|leon}})に由来している<ref>{{Cite book| author=Simpson DP | title=Cassell's Latin Dictionary | publisher=Cassell Ltd. | year=1979 | edition=5th | location=London | page=342 | isbn=0-304-52257-0}}</ref><ref name="Liddell 1980">{{Cite book| author=[[Henry George Liddell|Liddell, Henry George]] [[Robert Scott (philologist)|Scott, Robert]] | year=1980 | title=A Greek-English Lexicon (Abridged Edition)|page=411 | publisher=Oxford University Press | location=United Kingdom | isbn=0-19-910207-4}}</ref> 。またヘブライ語の {{lang|he|??????}} ({{lang|he-Latn|''lavi''}})や古代エジプト語のrwともつながりがある<ref>{{Cite encyclopedia| title=Lion|encyclopedia=Oxford English Dictionary|editor=Simpson, J., Weiner, E. (eds)| year=1989 |edition= 2nd edition|location=Oxford |publisher=Clarendon Press|id=ISBN 0-19-861186-2}}</ref><ref>{{Cite web|url=http://www.yourdictionary.com/ahd/l/l0190400.html |title= yourdictionary.com |archiveurl=http://web.archive.org/web/20070826092840/http://www.yourdictionary.com/ahd/l/l0190400.html |archivedate=2007-08-26|accessdate=2007-8-26}}. As in other ancient scripts, in Ancient Egyptian only the consonants are written. No distinction was made between 'l' and 'r'.</ref>。カロルス・リンナエウスが18世紀に著した「自然の体系Systema Naturae」で、もともとFelis leoとして分類された多くの種のひとつである<ref name="Linn1758">{{Cite book|last=Linnaeus |first=Carolus |authorlink=Carl Linnaeus |title=Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. |publisher=Holmiae (Laurentii Salvii) |year=1758 |page=41 |url=http://www.biodiversitylibrary.org/page/726936 |accessdate=2008-09-08 |language=Latin |volume=1 |edition=10th}}</ref>。<!--The generic component of -->科学的な呼称である、Panthera leoもギリシャ語の pan- (「あらゆる」)とther(「けもの」)に由来するとしばしば考えられているが、一方でこれは民間伝承的な語源である可能性は否定されていない。この言葉は古典語を通じて英語に入ってきたのだが、同時にサンスクリット語のpundarikam (「虎」)という言葉とも非常な親和をみせている。<!-- in turn -->これはpandarah (「白っぽい黄色」)から来たものだろう<ref>{{Cite web| url=http://www.etymonline.com/index.php?term=panther | title=Panther | work=Online Etymology Dictionary | publisher=Douglas Harper | accessdate=2007-07-05}}</ref>。 |

|||

==特徴== |

|||

[[Image:Panthera leo Kruger Skull.jpg|thumb|left|現代のライオンの骨格(クルーガー国立公園)]] |

|||

ライオンはネコ科で最も肩口までが高く、体重も虎に次いで2番目に重い。力強い脚部と強力な顎をもち、およそ8センチメートルの犬歯をそなえたライオンは、大型の獲物でも引き倒し、狩ることができる<ref name=Honolulu>{{Cite web|url=http://www.honoluluzoo.org/lion.htm |title=Lion |accessdate=2007-07-12 |publisher=Honolulu Zoo}}</ref>。頭骨は虎のそれと非常に似通っているが、前頭部がたいていへこんで平たくなっている。眼窩後部もやや短い。また鼻骨がより広く開いている。しかし頭骨で虎やライオンに区分できるといっても個体差が大きいために、たいていは下顎の構造だけが種をあらわす指標として信頼にたるものとみなされる<ref name="USSR">{{Cite book| author = V.G Heptner & A.A. Sludskii | title = Mammals of the Soviet Union, Volume II, Part 2 | year = 1992| pages = | isbn = 9004088768 | publisher = Brill | location = Leiden u.a.}}</ref>。ライオンの体色は淡いバフ色から黄色がかっているもの、赤みがさしているもの、暗い黄土色まで様々である。腹部はふつうそれより明るい色をしていて、尾房は黒い。子ライオンの身体には、ヒョウよりもはっきりした、ロゼットと呼ばれる褐色の染みがある。ロゼットはライオンが成長するにつれ褪せていくのだが、たいてい脚部や腹部にはかすかに残るもので、その傾向は雌に特徴的である。 |

|||

ライオンはネコの仲間で唯一、はっきりとした性的二形性をみせる動物であり雄と雌で外見がまったく異なっている。性によって群れのなかでこなす役割も異なり、専業的である。たとえば狩りをおこなうのは、厚く邪魔になりがちなたてがみがない雌である。獲物をつけ狙い、必死で追いかけるためには身を隠さねばならず、それに雄は向いていないのである。雄のたてがみは金色から黒まで差があるが、たいてい老いたライオンほど暗い色になっている。 |

|||

[[Image:HansomeLion 002.jpg|thumb|たてがみはライオンをより大きくみせる]] |

|||

成体のライオンは体重がおよそ150-250kgに達し(メスで120-182kg)<ref name="nowak">{{Cite book|last=Nowak |first= Ronald M. |year=1999 |title=Walker's Mammals of the World |location=Baltimore |publisher=Johns Hopkins University Press |isbn=0-8018-5789-9}}</ref>、ノウェルとジャクソンの報告によれば平均して181kgになる(メスで126kg)<ref name="CAP"/>。ケニア山のそばで銃殺された雄ライオンには体重272kgというものがいた。ライオンはその大きさが環境や生まれ育った地域によって異なる傾向にあり、それが結果として記録される体重に開きを生んでいる。たとえば、南アフリカではいっぱんに東アフリカよりも5%ほど体重が重くなるとされる<ref>Scott, Jonathon; Scott, Angela. (2002) ''Big Cat Diary: Lion'', p. 80</ref>。 |

|||

雄は頭部から胴体までで170-250cmで、肩口までの高さはおよそ123cm(雌は体長140-175cm、高さ107cm)である。尾の長さは90-105cmに及び、雌であれば尾は70-100cmほどである<ref name="nowak"/>。最も大きいライオンの例として、1973年10月に南アンゴラのムッソで射殺された黒いたてがみをもつ雄が知られている。世界一重いライオンとして知られているのは、南アフリカの東トランスバール、ヘクトルスプルイット<!--Hectorspruit-->郊外で撃たれた、黒いたてがみの人食いライオンである。体重は313kgあった<ref>Wood, The Guinness Book of Animal Facts and Feats. Sterling Pub Co Inc (1983), ISBN 0-85112-235-9</ref>。飼育されているライオンは野生のものより大きくなる傾向にあり、1970年の記録でイギリスのコルチェスター動物園で飼われていた雄ライオン「シンバ」の375kgというものがある<ref>[http://www.junglephotos.com/africa/afanimals/mammals/lionnathist.shtml Jungle Photos Africa Animals mammals - lion natural history] Wood, G. 1983. The Guinness book of animal facts and feats. Sterling Pub. Co. Inc. 3rd. edition. 256 pp.</ref>。 |

|||

[[Image:Lion and eland.jpg|thumb|<!--A Skeletal Mount of an African Lion Attacking a [[Common Eland]] on Display at [[The Museum of Osteology]], [[Oklahoma City, Oklahoma]]-->]] |

|||

雌と雄に共通する非常に特徴的な要素として、尾の先にふさふさとした毛がはえていることが挙げられる。だいたい5mmほどの硬い「とげ」や「とっき」をふさにしまっているライオンもいる<!-- formed of the final sections of tail bone fused together. -->。ライオンはネコ科で唯一のふさのある尻尾をもった動物なのだが、その役割はわかっていない。生後5月と半月ほどでふさが生えはじめ、7ヶ月もするとはっきりそれとわかるようになる<ref name="Schaller28">Schaller, p. 28</ref>。 |

|||

===たてがみ=== |

|||

<!--[[image:wiki lion.jpg|thumb|left|[[Thermography|Thermographic]] image of a lion, showing the insulating mane]]--> |

|||

成体の雄ライオンのもつたてがみは、ネコ科のなかでも独特のもので、最も明示的な種の特徴の一つである。たてがみはライオンをより大きくみせ、威嚇的に振舞うためには完璧といってもよいほどの役割を果たす。それは他のライオンやアフリカでの主な競争者であるブチハイエナたちと対峙する場合も同じである<ref> |

|||

{{Cite web| last=Trivedi | first=Bijal P. | title=Are Maneless Tsavo Lions Prone to Male Pattern Baldness? | publisher=National Geographic | year=2005 | url=http://news.nationalgeographic.com/news/2002/04/0412_020412_TVtsavolions.html | accessdate=2007-07-07}}</ref> 。たてがみの有無、色、毛の量は遺伝的な条件や、雄としての成熟度、雄ホルモン(testosterone)の量、現地の気候などに関わっている。大まかにいってより黒くたっぷりとしたたてがみを持ったライオンほど健康である。交尾の相手としても、より濃く、黒い色をしたたてがみをもっているライオンほど雌に好まれる<ref name="Trivedi02">{{Cite web| last=Trivedi | first =Bijal P. | title=Female Lions Prefer Dark-Maned Males, Study Finds | work=National Geographic News | publisher=National Geographic | date=22 August 2002 | url=http://news.nationalgeographic.com/news/2002/08/0822_020822_TVlion.html| accessdate= 2007-09-01}}</ref>。 |

|||

タンザニアでの調査もたてがみの長さが雄同士の戦いでの強さを裏づけている。一年を通じて非常に暑い時期が続くにも関わらず、より暗色のたてがみをもつ個体ほど多産であり、子孫も繁栄しやすい<ref name=West>{{Cite journal|last=West |first=Peyton M. |coauthors=Packer, Craig |year=2002 |month=August |title=Sexual Selection, Temperature, and the Lion's Mane |journal=[[Science (journal)|Science]] |volume=297 |issue=5585 |pages= 1339–43 |doi=10.1126/science.1073257 |pmid=12193785}}</ref>。2、3頭の雄の連合体となるプライドでは、よりたっぷりしたたてがみを持つ雄のほうが積極的に交尾をせがまれるということがしばしばである<ref name="Trivedi02"/>。 |

|||

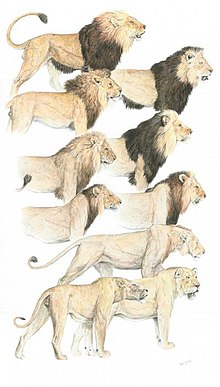

[[Image:Color Lion Plate East Africa comparison.jpg|thumb|left|東アフリカのライオンたちのたてがみにはこのようなバリエーションがある]] |

|||

かつて生物学者たちは、たてがみの量を分析すれば形態学的に種の下位区分を確立できると考えており、バーバリーライオンやケープライオンのような下位区分を同定するために用いられていた。しかし後の研究結果が示したのは、ライオンのたてがみの色や量は、外界温度のような環境的要因によって影響を受けているということだった<ref name=West/>。たとえばヨーロッパや北アメリカなど外界温度が低いところで飼育されているライオンはよりふさふさとしたたてがみをもつ。つまりたてがみは下位区分を明らかにするためのマーカーとしては相応しくないということである<ref name="Conservation-Genetics:Preserving-Genetic-Diversity">{{Cite journal|last=Barnett |first=Ross |coauthors=Nobuyuki Yamaguchi, Ian Barnes and Alan Cooper |month=August |year=2006 |title=Lost populations and preserving genetic diversity in the lion ''Panthera leo'': Implications for its ''ex situ'' conservation |journal=Conservation Genetics |volume=7 |issue=4 |pages=507–514 |doi=10.1007/s10592-005-9062-0}} <!-- url not accessible at the moment http://abc.zoo.ox.ac.uk/Papers/consgen06_lion.pdf--></ref><ref name="yamaguchi-haddane">{{Cite journal|last=Yamaguchi |first=Nobuyuki |coauthors=B. Haddane |year=2002 |title=The North African Barbary lion and the Atlas Lion Project |journal=International Zoo News |volume=49 |pages=465–481}}</ref>。だが一方で、アジアに生息している種類は、平均するとアフリカのライオンよりもたてがみが薄いという特徴もある<ref name="Menon">{{Cite book|last=Menon |first=Vivek |year=2003 |title=A Field Guide to Indian Mammals |location=Delhi |publisher=Dorling Kindersley India |isbn=0-14-302998-3| pages=}}</ref>。 |

|||

セネガルやケニアの東ツアボ国立公園ではたてがみのない雄ライオンも報告されている。ティンババティ保護区のホワイトライオンの雄にも本来はたてがみがなかった。テストステロンがたてがみの成長と結びついているため、生殖腺を除去してテストステロンの生産を抑えられ、去勢されたライオンは、しばしばたてがみが非常に薄かったり、生えなかったりする<ref>{{Cite journal| first = Linda | last = Munson | date = March 3, 2006 | title = '''Contraception in felids''' | journal = Theriogenology| pmid = 16626799 | volume = 66 | issue = 1 | pages = 126–134 | doi = 10.1016/j.theriogenology.2006.03.06 }}</ref>。たてがみのない個体は近親交配をしたライオンにもみられることがある。そのような個体は繁殖力も貧弱なものになる<ref>{{Cite web| last=Trivedi | first =Bijal P. | title=To Boost Gene Pool, Lions Artificially Inseminated | work=National Geographic News | publisher=National Geographic | date=12 June 2002 | url=http://news.nationalgeographic.com/news/2002/06/0612_020612_TVlion.html| accessdate= 2007-09-20}}</ref>。 |

|||

多くの雌ライオンが首毛(ruff)をもっており、ある姿勢をとるとそれがはっきりわかる。その姿は特に古代の彫刻や絵画などにしばしば現れるが、時にそれは雄のたてがみと間違われていた。雌の首毛はたてがみとは異なるもので、耳の下から顎のラインにかけて生えているが、かみというほどの量はなく、雄のたてがみが耳をおおうように伸びてしばしば輪郭をかくしてしまう一方で、雌のそれは気づかれないことも多い。 |

|||

洞窟画に描かれた、すでに絶滅したヨーロッパホラアナライオンはたてがみがないか、わずかしかない姿をしているものばかりである。これは、彼らがたてがみのないライオンであったことを示唆している<ref name="Koenigswald02">{{de icon}} {{Cite book|last=Koenigswald |first=Wighart von |year=2002 |title=Lebendige Eiszeit: Klima und Tierwelt im Wandel |location=Stuttgart |publisher=Theiss |isbn=3-8062-1734-3| pages=}}</ref> |

|||

。 |

|||

===ホワイトライオン=== |

|||

[[Image:White Lion.jpg|thumb|right|ホワイトライオンは''Panthera leo krugeri''に属すし、その毛色は劣性遺伝に由来する]] |

|||

ホワイトライオンの風変わりなクリーム色の毛皮はその劣勢遺伝のゆえであり<ref>{{Cite book|last=McBride |first=Chris |title=The White Lions of Timbavati |year=1977 |publisher=E. Stanton |location=Johannesburg |isbn= 0-949997-32-3 }}</ref>、Panthera leo krugeriに区分されるなかでも珍しい外貌をしている。 |

|||

ホワイトライオンはきちんとした下位区分ではないが、白変種という遺伝形質をもつ特殊な形態をしていて、それがホワイトタイガーにも通じる薄い色合いを生んでいる。これはブラック・パンサーの黒化(melanism)とも似通った現象である。ホワイトライオンはアルビノなのではなく、眼や肌には通常の色素形成がなされている。ホワイトトランスヴァールライオンは南アフリカの東にあるクルーガー国立公園のそこここやティンババティ保護区の近隣でときに姿をみせることがある。とはいえ、もっともよく見られるのは彼らをあえて選んで飼育しているところである。同じことが南アフリカでは彼らをハンティングの的にするために行われていたことが報告されている<ref>{{Cite book|last=Tucker|first=Linda |title=Mystery of the White Lions—Children of the Sun God|year=2003 |publisher=Npenvu Press|location=Mapumulanga |isbn= 0-620-31409-5}}</ref>。 |

|||

ホワイトライオンが実在するということが確認されたのはようやく20世紀後半になってからのことだった。長年のあいだ、ホワイトライオンは南アフリカにまことしやかに伝わる架空の生物だと考えられており、それによれば彼らの白い毛衣はあらゆる被造物の美を象徴しているとされていた。初めて目撃されたのは1900年代初めで、その後ほとんど半世紀にわたって続けざまに報告が寄せられた。1975年にはティンババティ保護区でホワイトライオンの子供の出産が確認された<ref name="whitelion">[http://www.lairweb.org.nz/tiger/lions.html The rare white lions] Retrieved on 20 September 2007.</ref>。 |

|||

==生態と習性== |

|||

ライオンは一日のほとんどを寝そべり、およそ20時間ほどを怠惰にすごす<ref name="Schaller122">Schaller, p. 122</ref>。日中にも行動することはあるが、たいてい最も活動的になるのは夕暮れより後であり、それから社会的な行動や身づくろい、排泄などを行う。狩りが最もよく行われるのは日が昇る前の夜間であり、断続的に活発な行動をおこす。平均して2時間ほど動き回り、50分を食事に費やす<ref name="Schaller120">Schaller, p. 120–121</ref>。 |

|||

===集団行動=== <!-- Group organization --> |

|||

ライオンは肉食動物であり、まったく系統の異なる二つの社会を形成する。プライドと呼ばれる定住性のものがその一方だ<ref name="Schaller33">Schaller, p. 33</ref>。群れはたいてい5頭から6頭の雌と、彼女たちと交尾する1頭か2頭の雄からなっている(1頭より多い場合は連合<!--Coalition-->として扱われる)。その子供は雄でも雌でも群れに含まれる。しかし30頭以上からなる非常に大きなプライドも観察されたことがある。連合における成体のオスの数はたいてい2頭であるが、4頭前後まで増えることもある。雄の子ライオンは成熟すると、自分の群れから追い出されてしまう。 |

|||

[[Image:pride leader.jpg|thumb|left|2頭の雌と成熟した雄(セレンゲチ北)]] |

|||

[[Image:7 lions.jpg|thumb|left|ケニアの[[マサイマラ国立保護区]]<!--A pride spotted along the road-->]] |

|||

もう一方は遊牧的なものということができ、1頭あるいは対になって広大な土地を放浪するというものだ<ref name="Schaller33"/>。ペアが生まれ育った群れから追い出されたオス同士で組まれることは非常に多い。このようにライオンはその生活様式を切り替えるのだといえる。遊牧的なスタイルが定住型にもなりうるし、その逆もある。雄はこの両方の生活を経験せねばならず、そのまま他の群れにくわわることができないままのライオンもいる。また遊牧的な生活を送る雌が新たな群れにくわわるのは雄よりも遥かに難しい。群れのなかの雌たちは結びつきが強く、馴染みのない雌が家族ともいうべき集団にくわわろうとすることを拒むのである。 |

|||

プライドの行動範囲をプライドエリアと呼び、遊牧的なスタイルをとっている場合、それはレンジと呼ばれる<ref name="Schaller33"/> 。プライドにいる雄たちはエリアの外周に身をおき、その縄張りを警戒してまわる傾向にある。なぜあらゆるネコ科のなかで最も高い社会性がライオンに育まれたのだろうかというテーマについては幾つもの議論がなされてきた。狩りの成功率を高めるためというのがもっともらしく思えるが、実験などで裏づけられたわけではなくはっきりしない。狩りを協同で行うことは捕食の機会を増やすことであるが、一方で群れが大きくなり狩りを行わないライオンが増えることで、1頭あたりのカロリー摂取量は減ることになる。またそこで育つ子ライオンが群れを去るのはずっと先のことである。群れのメンバーは狩りのなかで常に同じ役割をこなす。狩りをおこなうものの健康は群れの存続に直接関わるため、彼らは狩りをおこなった場所で一番先に獲物にありつくことができる。血縁淘汰(同族のライオンはそうでないものより食料にあずかりやすい)を含めた同様の恩恵は、幼い仲間を守ることや縄張りの維持、飢えや怪我への保険(individual insurance)にも及ぶ<ref name=CAP/>。 |

|||

[[Image:Serengeti Lion Running saturated.jpg|thumb|left|狩りを行う雌ライオン<!--Lioness in a burst of speed while hunting in the Serengeti-->]] |

|||

群れのために狩りのほとんどをおこなうのは雄よりも小さく、身軽で俊敏な雌である。雄は重くて目立ちやすいたてがみが狩りのさまたげとなるし、また最中に興奮しやすいということもある。獲物に忍び寄り、捕食を成功させるため、彼女たちはグループをつくり協力し合って行動する。しかし狩りの現場に雄がいた場合、彼らはすでに雌たちが狩った獲物を独り占めしてしまう傾向にある。獲物をわけあうとすれば雌ライオンよりも子供とであることが多く、雄同士で獲物をわけあうことは滅多にない。比較的小さな獲物の場合はその場で食事がおこなわれ、ハンターたちがそれぞれ分け前にあずかる。獲物が大きかった場合はたいていプライドエリアまで引きずられていき、群れで共有されるのだが<ref name="Schaller133">Schaller, p. 133</ref>、メンバーたちはできるだけ多くの食事をえようと互いに積極的になる。 |

|||

敵から群れを守るのは雄の仕事でも雌の仕事でもあるが、必ず特定のライオンが先頭にたち、他のメンバーはその背後につく<ref>{{Cite journal|last=Heinsohn|first= R. |coauthors= C. Packer|year=1995 |title=Complex cooperative strategies in group-territorial African lions |journal=Science |volume=269 |issue=5228 |pages=1260–1262 |doi=10.1126/science.7652573 |pmid=7652573}}</ref>。ライオンたちは群れのなかで特定の役割を担っている傾向にあり、後者のライオンでも集団にとっては得がたい貢献をしているものだ<ref>{{Cite journal|last=Morell|first= V. |year=1995 |title=Cowardly lions confound cooperation theory |journal=Science |volume=269 |issue=5228 |pages=1216–1217|doi=10.1126/science.7652566 |pmid=7652566}}</ref>h。また、侵入者を撃退するリーダーになることには見返りのようなものがあり、群れのなかでの雌ライオンの地位にもそういった役割が反映しているのではないかという仮説がある<ref>{{Cite journal|last=Jahn|first= Gary C. |year=1996 |title=Lioness Leadership |journal=Science |volume=271 |issue=5253 |page=1215 |doi=10.1126/science.271.5253.1215a |pmid=17820922 }}</ref>。プライドと行動する雄ライオンは、群れにおける自分の地位を転覆させようとする外部の雄と戦わねばならない。また群れという安定した社会的単位にある雌は、外部の雌を許容することはなく<ref name="Schaller37">Schaller, p. 37</ref>、その構成が変化するのは、雌ライオンが生まれるときと死んだときだけである<ref name="Schaller39">Schaller, p. 39</ref>。一方で成熟に近づいた雄は、2、3歳で大人とみなされ群れを去らなければならない。なかには群れを去り放浪にでる雌もいる<ref name="Schaller39">Schaller, p.44</ref>。 |

|||

===狩りと食性=== |

|||

[[Image:Female Lion.JPG|thumb|upright|ライオンはこのように非常に鋭い牙をもっているが、獲物はたいてい絞め殺されて窒息する]] |

|||

ライオンは力強い動物であり、たいてい集団で協力し合って狩りをし、狙った獲物を追いかける。しかしそのスタミナについてはあまり知られていない。たとえば雌ライオンの心臓は体重の0.57%を占めているに過ぎず、雄であれば0.45%にまで落ちる(一方でハイエナはほぼ1%台である)<ref name="Schaller39">Schaller, p. 248</ref>。したがって雌ライオンが走るスピードは81km/hにまで達するのだが<ref>{{Cite web|url=http://www.factmonster.com/ipka/A0004737.html| title=Speed of Animals| publisher=Fact Monster |accessdate=6 October 2009}}</ref>、ピークはごく僅かしか維持できないため<ref name="Schaller2478">Schaller, p. 247–248</ref> 、獲物に攻撃を仕掛ける前にじゅうぶんに近づく必要がありおよそ30m以内まで詰め寄るといわれている。彼女達は目立ちにくくなるよう、カモフラージュできる場所を選んだり夜の間に狩りをおこなう<ref name="Schaller237">Schaller, p. 237</ref>。何匹かの雌ライオンが集い、目当ての群れを数箇所から囲い込むのが典型的な狩りのスタイルである。群れにじゅうぶん近づいたなら、ふつう最も近い獲物をターゲットにする。その仕事は素早く、そして力強い。一気に襲いかかり、最後の一跳びで獲物を捕まえようとするのだ。そして獲物はたいてい絞め落とされて脳虚血症を起すか窒息死するか<ref>{{Cite web|title=About lions—Ecology and behaviour |author=Dr Gus Mills |publisher=African Lion Working Group |url=http://www.african-lion.org/lions_e.htm |accessdate=2007-07-20 }}</ref>、口と鼻を顎で塞がれたりして殺される(こちらも窒息死である)。また小型の獲物の場合はそれこそ前足の一撃で絶命する.<ref name="nowak"/>。 |

|||

[[Image:Lions hunting Africa.jpg|thumb|グループでバッファローを狩るライオンたち(ボツワナ)<!--in the Okavango Delta, Botswana-->]] |

|||

[[Image:Lions taking down cape buffalo.jpg|thumb|left|ケイプ・バッファローを倒す4頭のライオン(タンザニア)<!--in the central Serengeti, Tanzania-->]] |

|||

獲物は主に大型の哺乳類であり、とくにアフリカではウィルドビースト、インパラ、シマウマ、バッファロー、イボイノシシなどが多い。インドではそれがニルガイやイノシシ、シカになる。機会さえあれば狩りの対象はさらに広がり、クーズーやハーテビースト、ゲムズボック、エランドといった50kgから300kgの有蹄動物も獲物となる<ref name="nowak"/>。また時としてトムソンガゼルやスプリングボックのような比較的小さな動物も襲うことがある。ライオンは集団で狩りをするため、子供に限らずほとんどの動物を獲物とすることができるが、十分に成長しきったキリンなど非常に大型の動物になると怪我を負う危険もあるため襲うことは稀である。 |

|||

いくつもの研究によって集められた様々な統計から、ライオンはたいてい190kgから550kgの哺乳類を常食していることがわかる。アフリカではウィルドビーストが最もよく獲物となっており、セレンゲチではおよそ全体の半分にもなっている(シマウマがそれに次ぐ)<ref>''The Art of Being a Lion'' pg 186, Christine and Michel Denis-Huot, Friedman/Fairfax, 2002</ref>。成熟したカバやサイ、ゾウ、そして小型のガゼルやインパラその他すばしこいレイヨウなどは一般に狩りの対象とはならない。しかしキリンやバッファローなどは地域によってはしばしば獲物となることがある。たとえば、クルーガー国立公園ではキリンが日常的に狩られているし<ref name="Pienaar69">{{Cite journal|author=Pienaar U de V |year=1969 |title=Predator-prey relationships amongst the larger mammals of the Kruger National Park |journal=Koedoe |volume=12 |pages=108–176 |id= }}</ref>、マニャラ公園ではケイプ・バッファローがそこのライオンたちの全体の食事量の62%にもなっている<ref>"Among the Elephants", Iain and Oria Douglas-Hamilton, 1975</ref>。これはバッファローの数が非常に多いことも原因である。カバが襲われることはあるが、成体のサイはライオンのほうから避けるのが一般的である。190kg以下であっても、ライオンの目にとまったイボイノシシはしばしば狩りの対象となる<ref>{{Cite journal|last=Hayward |first= Matt W. |coauthors=Graham Kerley| year=2005| title=Prey preferences of the lion (''Panthera leo'') |journal=Journal of Zoology |volume=267 |issue=3 |pages=309–322 |doi=10.1017/S0952836905007508}}</ref>。地域によっては変わった動物を狩ることに特化している場合もあり、サヴティ川流域ではゾウさえも獲物となってしまう<ref>{{Cite web|last=Kemp| first=Leigh| url=http://www.go2africa.com/africa-travel-articles/elephant-eaters-of-the-savuti| title=The Elephant Eaters of the Savuti| publisher=go2africa |accessdate=8 March 2010}}</ref>。ガイドの報告によれば、ひどく腹をすかせたライオンは子供のゾウを獲物とし、<!-- then moved on to adolescents やや育った-->ときには視界が悪くなる夜間に大人のゾウでさえも狩ってしまうことがあるという<ref>{{Cite news|title=King of the jungle defies nature with new quarry |first=Damien |last=Whitworth |date=9 October 2006 |publisher=The Australian |url=http://www.news.com.au/story/0,23599,20547955-38195,00.html |accessdate=2007-07-20 }}</ref>。ライオンは家畜も襲うため、インドではしばしば牛が彼らの食事に捧げられてしまう<ref name=Menon>Vivek Menon: ''A Field Guide to Indian Mammals''.</ref>。さらにヒョウやチーター、ハイエナ、リカオンなど他の肉食動物でも狩ることができるが、食糧とすることはほとんどない。またライオンは屍肉も漁る。それは病気などで自然死したものでも、他の肉食動物が仕留めたものでも変わるところはなく、輪をつくっている猛禽類につねに目をやり、ワシタカなどが死体や弱った動物を囲んでいないか注意深く観察するのである<ref name="Schaller213">Schaller, p. 213</ref>。一般にライオンは大食いであり、一度に30kgの肉を平らげる<ref name="simba">{{Cite book|last= Guggisberg|first=C. A. W. |title=Simba: the life of the lion. |year=1961 |publisher=Howard Timmins |location=Cape Town |isbn= }}</ref>。獲物を食べきれないときには数時間休んで再び口をつける。<!-- 暑い日は、1、2頭の雄がまもる木陰などでプライドはじっとする<ref name="Schaller2706">。 -->成体の雌ライオンで1日におよそ5kg、雄で7kgの肉を必要とする<ref>{{Cite web|title=Lions |publisher=Honolulu Zoo |url=http://www.honoluluzoo.org/lion.htm |accessdate=2007-07-20 }}</ref> |

|||

。 |

|||

[[Image:Lions and a Zebra b.jpg|thumb|シマウマを分け合うハンターたち]] |

|||

ライオンは獲物に見つかりやすい開けた場所で狩りをするため、集団行動をすることでその成功率を上げようとする。特に大型の動物を狙う場合はなおさらである。また獲物を仕留めたあとに、ハイエナなど他の肉食動物に手柄を横取りされないためにもチームワークは必要となる。遮蔽物のないサバンナでは何km先からもワシタカが集まっているのが容易に見てとれるからである。雌ライオンが狩りのほとんどをこなし、キリンやバッファローなど大型の動物を狙うのでもなければプライドの雄はたいていその仕事に加わらない。個々の雌ライオンがそれぞれの位置について獲物を「鶴翼」で囲んで攻撃をしかけたり、集団で密集して移動し他のライオンと争って獲物を襲うというのが典型的である<ref>{{Cite journal|author=Stander, P. E.|title=Cooperative hunting in lions: the role of the individual|journal=Behavioral Ecology and Sociobiology|volume=29|issue=6|pages=445–454|year=1992|doi=10.1007/BF00170175}}</ref> |

|||

。 |

|||

若いライオンがはじめて狩りに加わるのは生後3ヶ月ほどである。ただし獲物を追うだけで、実際に襲うのは1歳になってからだ。2歳ともなれば立派な狩人となる<ref name="Schaller153">Schaller, p. 153</ref>。 |

|||

===繁殖と生活周期=== |

|||

ふつうライオンは4歳ごろに受胎が可能となる<ref name="Schaller29">Schaller, p. 29</ref>。交尾の時期は決まっておらず、発情期のようなものはない<ref name="Schaller174">Schaller, p. 174</ref>。他のネコ科の動物のように、雄ライオンはペニスに傘状の「とっき」を持っている。この「とっき」が雌の性器を刺激し、排卵を促すのである<!-- which point backwards upon withdrawal of the penis, the spines rake the walls of the female's vagina, which may cause ovulation --><ref>{{Cite book|last=Asdell |first=Sydney A. |title=Patterns of mammalian reproduction |year=1993|origyear= 1964 |publisher=Cornell University Press|location=Ithaca |isbn=978-0-8014-1753-5}}</ref>。雌が一頭の雄とだけ交尾するということはまずなく、交尾期には複数の雄と接触するのがふつうである<ref name="Schaller142">Schaller, p. 142</ref>。交尾は数日かけて行われることもあり、番のライオンはたいてい食事をとらず1日におよそ20回から40回の接合をおこなう。また飼育されているライオンは受胎しやすい傾向にある。 |

|||

[[Image:Lions mating Denver Zoo.jpg|thumb|left|交尾をする番のライオン]] |

|||

受胎から出産までは平均しておよそ110日ほどであり<ref name="Schaller174"/>、雌はプライドの場所からやや離れた、他の動物の目につかない巣穴で1頭から4頭の子ライオンを産む<!-- (which may be a thicket, a reed-bed, a cave or some other sheltered area) -->。出産直後の子ライオンは体重が1.2kgから2.1kgほどでおよそ1週間は目が見えない状態であり、ほとんど無力である。這いずりまわるのは生後1、2日で、3週間ほどで歩き回ることができるようになる<ref name="Schaller143">Schaller, p. 143</ref>。幼いうちはこの巣穴に比較的近い場所で狩りを行い<ref name="Scott">Scott, Jonathon; Scott, Angela. (2002), ''Big Cat Diary: Lion'', p. 45</ref>、移動のさいも他の動物に教われないように雌ライオンが子供たちの首筋をくわえて何度もねぐらをかえる<ref name="Scott"/>。 |

|||

母となった雌ライオンは、ふつう子供が生後6-8週間になるまでプライドに戻らない<ref>Scott, Jonathon; Scott, Angela. p. 45</ref>。例外的にこの期間が短縮されるのは、他の雌ライオンと出産時期が重なった場合である。たとえば、プライドにいる雌たちはしばしば同時に受胎するため、幼いライオンに乳をやり育てることは共同で行われる(子供がひとり立ちする準備段階に入るまでのことである)。この場合、母親が誰かということは問題にされず、子ライオンはプライドにいる全ての雌から同じような扱いをうける。出産が重なることは、彼らが生き残らせ、大きく育てるためには大事なことである。たとえばある雌ライオンが他の雌の出産後1、2ヶ月して子供を産んだ場合、どうしても幼いほうが食事から締め出され、飢え死にがちである。 |

|||

[[Image:PregnantLioness.jpg|thumb|受胎した雌(右)]] |

|||

そのほか子ライオンはいくつもの危機を乗り越えなければならない。ジャッカルやハイエナ、ハゲタカ、蛇に襲われることもあるのだ。バッファローでさえ子供のライオンの匂いを嗅ぎつけたなら、親たちの守ろうとした巣穴に殺到し、踏み殺そうとする。さらにプライドに新たにくわわった雄がそれまでのリーダーを追い出すと、この「侵略者」がそこにいる子ライオンを噛み殺すということもしばしばである<ref name="Packpus83">{{Cite journal|author=Packer, C., Pusey, A. E. |year=1983 |month=May |title= Adaptations of female lions to infanticide by incoming males|journal= American Naturalist |volume=121 |issue=5 |pages=716–728 |url=http://www.lionresearch.org/current_docs/6.pdf |accessdate=2007-07-08 |doi= 10.1086/284097|format=PDF}}</ref>。これはおそらく雌ライオンは子供が成長するか死ぬまでは発情しないからである。統計的には、2歳まで生きる子供のライオンは20%に満たない<ref>{{Cite book|last=Macdonald |first=David |year=1984 |title=The Encyclopedia of Mammals|publisher=Facts on File|location=New York |page=31|isbn= 0-87196-871-1}}</ref>。 |

|||

はじめてプライドへと連れていかれた子供は母親以外のおとなの前ではじめから堂々と振舞うわけではない。しかしすぐにプライドでの暮らしに夢中になり、子供同士だけでなくおとなのライオンとも遊ぼうとする。母となったライオンは子供のいない雌よりも我慢づよくなる傾向が強いが、雄の場合は時と場合による。じっと子供のライオンがその尻尾やたてがみで戯れるのに任せるときもあれば、唸り声をあげて追い払うときもある<ref>Scott, Jonathon; Scott, Angela; p. 46</ref>。 |

|||

[[Image:Male Lion and Cub Chitwa South Africa Luca Galuzzi 2004.JPG|thumb|雄のライオンが子供にみせる態度は異なる。しかし雌よりも子供と食糧を分け合う傾向がみられる]] |

|||

離乳は生後6、7ヶ月からである。雄であれば3年ほどで成熟し、4、5歳になると他のプライドの雄たちと決闘して、縄張りを争うようになる<ref>{{Cite book|last=Crandall |first=Lee S. |title=The management of wild animals in captivity |year=1964 |publisher=University of Chicago Press |location=Chicago |oclc=557916 }}</ref> 。10から15年で力が衰えるほどの高齢になるが、それはプライドをまもるために致命傷を負ったことのないライオンだということを意味している(またライバルの雄から群れを追い出されたものが再び天下をとることはごく稀である)。子孫を増やし育てることのはごく短い期間であるということだ。プライドを支配してすぐに子供を設けることができたほうが、追い出される前に成長させることができる。我が子を締め出そうとする雄ライオンに雌はしばしば反発するが、そのような異議申し立てが成功することはまれである。たいてい雄は2歳に満たない子供を端から殺していく。母親は雄よりも体重が軽く、力も弱いのである。1頭の雄に対して3、4頭の雌が結束した場合には、子供を守れることもある<ref name="Packpus83"/>。 |

|||

プライドから追放され、放浪者となるのは雄ばかりではない。たしかに雌ライオンのほとんどが生まれ育ったプライドに留まり続けるが、プライドが大きくなりすぎると下の世代の若い雌ライオンが縄張りを追われ、群れから放り出される。さらに新たな雄がプライドを支配するようになると、成熟の手前にいるライオンは雄でも雌でも追い出されないという保証はない<ref>Scott, Jonathon; Scott, Angela. p. 68''</ref>。雌が遊牧者として生きることは簡単ではなく、仲間のたすけのない放浪する雌のライオンが子供をおとなにまで育てた例はほとんどない。またある統計によればライオンは、雄でも雌でも同性間でホモセクシュアリティー的な交流をもつ<ref>{{Cite book|last=Bagemihl |first=Bruce |year=1999 |title=Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity |location=New York |publisher=St. Martin's Press |isbn=0-312-19239-8| pages=302–305}}</ref><ref> |

|||

{{Cite web| last =Srivastav | first =Suvira | title =Lion, Without Lioness | work =TerraGreen: News to Save the Earth | publisher=Terragreen | date=15–31 December 2001 | url=http://www.teri.res.in/teriin/terragreen/issue3/feature.htm | archiveurl=http://web.archive.org/web/20080514155635/http://www.teri.res.in/teriin/terragreen/issue3/feature.htm | archivedate=2008-05-14 | accessdate =2010-07-21}}</ref>。 |

|||

===健康=== |

|||

自然にはライオンの天敵は存在せず、多くは他のライオンか人間との争いによって死ぬことになる<ref name="Schaller183">Schaller, p. 183</ref>。これはプライドの守護者である雄には特に当てはまるデータで、彼らは非常にしばしば敵対するほかの雄と積極的にわたりあっていかなければならないのだ。実際、ライオンは15歳から16歳まで生きることができるといっても、それは他の雄からプライドを追い出されることをうまく免れたものであり、たいていの雄は10年以上生きられるものではない。野生のライオンと飼育されたライオンの平均寿命が劇的に異なる原因がこれだ。しかし雄でも雌でも、たとえば二つのプライドで一箇所の縄張りを争っている場合には、ひどい傷を負ったり殺されることがある。 |

|||

<!-- |

|||

[[Image:Lion female in tree, Serengeti.jpg|thumb|One of the tree climbing Lions of the Serengeti, Tanzania]] |

|||

Various species of [[tick]] commonly infest the ears, neck and groin regions of most lions.<ref name="Schaller184">Schaller, p. 184</ref><ref>{{Cite book|last=Yeoman |first=G.|coauthors= Jane B. Walker |title=The ixodid ticks of Tanzania|year=1967 |publisher=Commonwealth Institute of Entomology |location=London |oclc=955970}}</ref> Adult forms of several species of the tapeworm genus ''[[Taenia (tapeworm)|Taenia]]'' have been isolated from intestines, the lions having ingested larval forms from antelope meat.<ref>{{de icon}}{{Cite journal|last=Sachs |first=R |year=1969|title=Untersuchungen zur Artbestimmung und Differenzierung der Muskelfinnen ostafrikanischer Wildtiere [Differentiation and species determination of muscle-cysticerci in East African game animals] |journal=Zeitschrift für tropenmedizin und Parasitologie |volume=20 |issue=1 |pages=39–50 |pmid=5393325}}</ref> Lions in the [[Ngorongoro Conservation Area|Ngorongoro Crater]] were afflicted by an outbreak of stable fly (''[[stable fly|Stomoxys calcitrans]]'') in 1962; this resulted in lions becoming covered in bloody bare patches and emaciated. Lions sought unsuccessfully to evade the biting flies by climbing trees or crawling into hyena burrows; many perished or emigrated as the population dropped from 70 to 15 individuals.<ref>{{Cite journal|last=Fosbrooke |first=Henry |year=1963 |title=The stomoxys plague in Ngorongoro |url=http://jstor.org/stable/1781718 |journal=East African Wildlife Journal |volume=1 |issue=6|pages=124–126 |doi=10.2307/1781718}}</ref> A more recent outbreak in 2001 killed six lions.<ref name="Nkwame06">{{Cite news| last=Nkwame|first= Valentine M | title=King of the jungle in jeopardy | publisher=The Arusha Times | date=9 September 2006 | url=http://www.arushatimes.co.tz/2006/36/features_10.htm | accessdate=2007-09-04}}</ref> Lions, especially in captivity, are vulnerable to the [[Canine distemper]] [[virus]] (CDV), [[feline immunodeficiency virus]] (FIV), and [[feline infectious peritonitis]] (FIP).<ref name="zoos_encyclopedia">{{cite encyclopedia |last=Grisham |first=Jack |editor=Catherine E. Bell |title=Lion |encyclopedia=Encyclopedia of the World's Zoos |volume=Volume 2: G–P |year=2001 |publisher=Fitzroy Dearborn |location=Chofago |id=ISBN1-57958-174-9 |pages=733–739 }}</ref> CDV is spread through domestic dogs and other [[carnivora|carnivores]]; a 1994 outbreak in [[Serengeti National Park]] resulted in many lions developing neurological symptoms such as seizures. During the outbreak, several lions died from pneumonia and [[encephalitis]].<ref>{{Cite journal|author=M.E. Roelke-Parker ''et al.'' |year=1996 |month=February |title=A canine distemper epidemic in Serengeti lions (''Panthera leo'') |journal= Nature|volume=379 |issue= 6564|pages=441–445 |url=http://www.lionresearch.org/current_docs/17.pdf |format=PDF|accessdate=2007-07-08 |doi=10.1038/379441a0|pmid=8559247}}</ref> FIV, which is similar to [[HIV]] while not known to adversely affect lions, is worrisome enough in its effect in domestic cats that the Species Survival Plan recommends systematic testing in captive lions. It occurs with high to endemic frequency in several wild lion populations, but is mostly absent from Asiatic and Namibian lions.<ref name="zoos_encyclopedia"/>'' |

|||

--> |

|||

===コミュニケーション=== |

|||

[[Image:Lion cub with mother.jpg|thumb|right|プライドの仲間に頭をこすりつける行動はひろくみられる]] |

|||

狩り以外にもライオンたちはいくつもの社会的な行動をみせる。この動物が何かを表現する動きは非常に発達しているのである。もっともよく見られる友愛的な<!-- tactile を落とした-->身振りが、頭をすりつけ舌で舐めつけることだ<ref name="Schaller85">Schaller, p. 85</ref>。これは霊長類の毛づくろいにあたる<ref>{{Cite book|editor=Desmond Morris|last=Sparks |first=J |title=Primate Ethology |chapter=Allogrooming in primates:a review |year=1967 |publisher=Aldine |location=Chicago |isbn=0-297-74828-9}} (2007 edition: 0-202-30826-X)</ref>。他のライオンに頭をこすりつけ、額や首に鼻をよせることは、歓待がかたちをとったもので、ライオンが仲間としばらく離れていたり、敵と戦ったあとにしばしば見られるものだ<ref>{{de icon}}{{Cite book|last=Leyhausen |first=Paul |title=Verhaltensstudien an Katzen|edition= 2nd |year=1960 |publisher=Paul Parey |location=Berlin |isbn=3-489-71836-4 }}</ref>。雄はほかの雄に、子供や雌は雌に行う<ref name="Schaller858">Schaller, p. 85–88</ref>。2頭が互いに舌で舐めあうということもよくある。むしろ相互におこない、された側が喜びを露にするのが一般的である。頭と首がその対象となることがふつうだが、これは身体の構造上の問題である。ライオンは自分でそこを舌を這わせることはできないのだ<ref name="Schaller8891">Schaller, p. 88–91</ref>。 |

|||

ライオンたちは外見的にそれとわかる表情や身振りなども豊富であり、発声法も何種類となく存在する<ref name="Schaller92102">Schaller, p. 92–102</ref>。強弱とピッチなどが使い分けられ、単なる個々の合図というのではなく、コミュニケーションの主要な道具となっている。ライオンが出す音には、唸り声や叫び声、咳払いのようなものから、グルグルと喉を鳴らしたり、ネコや犬のような鳴き声まである。ライオンが叫び声をだすときは、非常な特徴がある。まずとても低い声からはじめゆっくりとほえて、さいごに何度か短く唸る。たいていそれは夜であり、8km先からも聞こえるほどである。大型のネコでは最も大きな声を出すことで、自分の存在を誇示しているのだ<ref name="Schaller10313">Schaller, p. 103–113</ref>。 |

|||

===捕食者同士の争い=== |

|||

ライオンとブチハイエナが共存しているところでは<!-- sympatric 同所性 -->、この2種が同じ生態学的なニッチを占め、したがって対立しあうことになる。ときには全体の食糧の68.8%が重なってしまうことがある{{出典無効|date=2010年3月}}<ref name="prey">{{出典無効|date=2010年3月}}[http://www.zbs.bialowieza.pl/publ/pdf/1598.pdf ''Prey preferences of the spotted hyaena (Crocuta crocuta) and degree of dietary overlap with the lion (Panthera leo)'' by M. W. Hayward, Terrestrial Ecology Research Unit, Department of Zoology, Nelson Mandela Metropolitan University, Eastern Cape, South Africa]{{リンク切れ|date=2010年4月}}</ref> 。ハイエナが襲ってきたり食糧を奪いにきたりしない限りライオンは彼らを相手にしないが、ブチハイエナは食糧があるかないかでライオンに対する反応がまったく異なる。ライオンは容易にブチハイエナを殺すことができるからである。ンゴロンゴロ保全地域ではライオンたちがハイエナの倒した獲物を奪うことで食事の大部分をまかなっているということは常識的になっていて、それがハイエナの高い死亡率につながっている。ライオンがハイエナたちのだす捕食のサインをすばやく察知し、かけつけるという事実は、ハンス・クルーク博士によって証明されたものだ。ハイエナたちが食事をするときの呼び声をテープから再生すると、かならずライオンが目の前に現れるという発見をしたのが彼だった<ref name="Kruuk21">''Interactions between Hyenas and other Carnivorous Animals'' from Hans Kruuk’s ''The Spotted Hyena: A Study of Predation and Social Behaviour'' The University of Chicago Press, Chicago 60637, 1972</ref>。ライオンがやってきて命の危険に晒されたブチハイエナは、すぐその場から立ち去るか、30mから100mほど離れ、ライオンの食事が終わるまで辛抱強く待ち続ける<ref name="schaller">''Interactions with hyenas, jackals and vultures'' from ''The Serengeti lion: a study of predator-prey relations'' by George B. Schaller, University of Chicago Press, 1976</ref>。一方で場合によってはライオンの横で食事を続けたり、逆にライオンに襲い掛かったりする大胆さをみせることもある。また食糧とは関係ないところでもこの2種は対立することがあり、はっきりとした理由がみえないような状況でライオンがハイエナに飛びかかり、傷を負わせたりする。1頭の雄ライオンが別々の場所でリーダー格の雌ハイエナ2頭をかみ殺した姿が記録されていて、この雄ライオンはハイエナを食事にしたわけではない<ref name="enemies">{{cite video|people=Dereck and Beverley Joubert |title= Eternal Enemies: Lions and Hyenas |medium=[[DVD]]|publisher=[[National Geographic]]|date=1992}}</ref>。エトーシャ国立公園のハイエナの71%がライオンに襲われて死んでいる。ブチハイエナはライオンが繰り返し自分たちの縄張りに侵入してくるプレッシャーに耐えているのだ<ref>''Competitive interactions between spotted hyenas and lions in the Etosha National Park, Namibia'' by Trinkel, Martina; Kastberger, Gerald. ''African Journal of Ecology'', Volume 43, Number 3, September 2005 , pp. 220-224(5), Blackwell Publishing</ref>。飼育されたブチハイエナである実験をすると、ライオンにまったく接した経験のない個体はその姿を目にしても無関心であるが、匂いをかぐと怯えだすということが明らかになった<ref name="Kruuk21"/>。 |

|||

より小型のチーターやヒョウといったネコ科の動物と共存している地域でも、ライオンは支配的な影響力をもつ傾向にあり、その獲物を奪ったり、子供たちやときには大人でさえかみ殺してしまう。チーターがその獲物をライオンや他の捕食者に奪われる確率は50%にもなる<ref>O'Brien, S., D. Wildt, M. Bush (1986). "The Cheetah in Genetic Peril". Scientific American 254: 68–76.</ref>。ライオンはチーターの子供にとって最大の恐怖であり、襲われて生後1週間で命を落とす子供は実に90%に達する。チーターは時間をこまかくずらして狩りをおこない競合をさけ、子供たちは深い茂みに隠しておく。ヒョウも同じような戦略をつかっているが、ライオンやチーターよりも小型の動物を獲物としている分だけ有利になっている。またチーターと違ってヒョウは木に登ることができ、そこに子供たちをおくことでライオンから身を守っている。しかし、雌ライオンはときどきヒョウの獲物をうばうために木に登ることがある<ref name="Schaller293">Schaller, p. 293</ref>。リカオンにもライオンは優位にたち、獲物を奪いとるだけでなくリカオンの子供や大人を狩ることもある(後者はそれほど多いものではないが).<ref>[http://www.animalinfo.org/species/carnivor/lycapict.htm Animal Info - African Wild Dog<!-- Bot generated title -->]</ref>。 |

|||

ライオンと共存する生物のなかでは、人間をのぞけばナイルワニが唯一彼らを脅かすことができる存在である。ナイルワニとライオンは大きさ次第でどちらが獲物を失うかが決まる関係にある。丘にあがってきたワニをライオンがかみ殺したことがあることが知られている一方で<ref>[http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/2509crocs.html Crocodiles! - PBS Nova transcript<!-- Bot generated title -->]</ref>、ワニのいる水辺にライオンがはいれば結果は逆になる。ときにはナイルワニの胃の中からライオンの爪が見つかることがあるのだ<ref name="Guggisberg">{{Cite book| author = Guggisberg, C.A.W. |url = | title = Crocodiles: Their Natural History, Folklore, and Conservation| year = 1972 | page = 195 | isbn = 0715352725 | publisher = David & Charles | location = Newton Abbot}}</ref>。 |

|||

==分布と生息地== |

|||

[[File:India Animals.jpg|thumb|二頭の雄ライオン(ムンバイのサンジェイ ガンジー国立公園)。アジア種でかつ野生のライオンは危機に瀕しており、西インドのジルに集められている<ref>{{Cite book |

|||

|last = Miller |

|||

|first = Brian |

|||

|title = Endangered animals: a reference guide to conflicting issues |

|||

|publisher = Greenwood Publishing Group, 2000 |

|||

|isbn = 0313308160, 9780313308161}}</ref>]] |

|||

アフリカでは、影のできるアカシアの木がまばらに生えているサバンナの草原地帯にライオンたちをみることができる。<ref>{{Cite book|last=Rudnai|first= Judith A. |title=The social life of the lion |year=1973 |publisher=s.n. |location=Wallingford |isbn=0-85200-053-7 }}</ref> インドでの生息地は乾燥したサバンナかさらに乾いた落葉樹林のなかである<!-- a mixture of を落とした-->。<ref>{{Cite web| title=The Gir - Floristic | work=Asiatic Lion Information Centre | publisher=Wildlife Conservation Trust of India | year=2006 | url=http://www.asiaticlion.org/gir-floristic.htm | accessdate=2007-09-14}}</ref>。最近では{{いつ|date=2010年9月}}、ライオンが住まっているのはギリシャからインドまでの南ユーラシアと、アフリカの大部分になっている(ただし熱帯雨林のある中央部とサハラ砂漠をのぞく)。ヘロドトスの記すところによれば、ライオンは紀元前480年ごろにはギリシャでよく知られる動物となった。ペルシャの王クセルクセス1世が国中を練り歩いているなか、そのラクダの積荷をライオンが襲ったことが記されている。アリストテレスは紀元前300年にはもう彼らが貴重な動物だと考えていて、その後400年ほどして彼の地でのライオンは絶滅している<ref name="Schaller5">Schaller, p. 5</ref>アジア産のライオンは10世紀ごろまではヨーロッパの辺境であるコーサカス地方にもいたと考えられている<ref>{{Cite book| last=Heptner| first= V.G.| coauthors=A. A. Sludskii| year=1989| title=Mammals of the Soviet Union: Volume 1, Part 2: Carnivora (Hyaenas and Cats)|publisher=Amerind| location=New York| isbn=9004088768}}</ref>。 |

|||

パレスチナに由来する種も中世には姿を消した。アジアのほとんどの地域でも、猟銃が簡単に手に入る18世紀ごろになるとライオンの姿は見られなくなった。19世紀の終わりから20世紀はじめにかけて、北アフリカおよび東南アジアでも絶滅している。トルコおよびインド北部のほぼ全域も同様である<ref name="zoos_encyclopedia">{{Cite web|title=Past and present distribution of the lion in North Africa and Southwest Asia. |year=2001 |publisher=Asiatic Lion Information Centre |url=http://www.asiatic-lion.org/distrib.html |accessdate=2006-06-01 }}{{リンク切れ|date=2010年9月}}</ref> 。アジアで最後にライオンが確認されたのは1941年のイランであるが、3年後にはカルン川の岸辺で死骸となって発見された。その後イランでは信頼できるレポートは送られていない<ref name="simba"/>。最後に生き残ったアジアのライオンはインド北部のギルの森周辺でみることができる<ref name="Asiaticweb">{{Cite web| author=Wildlife Conservation Trust of India | title=Asiatic Lion - History | work=Asiatic Lion Information Centre | publisher=Wildlife Conservation Trust of India | year=2006 | url=http://www.asiaticlion.org/asiatic-lion-history.htm | accessdate=2007-09-15}}</ref>。そこはグジャラート州に属する、ほとんどが森に覆われた1412平方キロメートルの土地であり、300頭ほどのライオンたちの聖地となっていて、その数はゆっくりと増しているという報告もある<ref>{{Cite web| author=Wildlife Conservation Trust of India | title=Asiatic Lion - Population | work=Asiatic Lion Information Centre | publisher=Wildlife Conservation Trust of India | year=2006 | url=http://www.asiaticlion.org/population-gir-forests.htm | accessdate=2007-09-15}}</ref>。 |

|||

アフリカのほぼ全土、西ヨーロッパからインドの多くの地域、北アメリカのベーリング地峡自然保護区など生息地は幅広い。しかし今日では一部の地域で種そのものが絶滅している。 |

|||

==保全状態== |

|||

[[File:Lion Gir.jpg|thumb|アジア種はかつてインド沿岸部から北西地域まで生息していたが、現在では野生のライオンはジルの森かグジャラートでしか目にすることはできない。その数はおよそ320頭ほどである<ref>[http://www.outlookindia.com/article.aspx?220509 The Mane Don't Fit]</ref>]] |

|||

いまほとんどのライオンは東アフリカと南アフリカに生息しているが、その数は急速に減少しており、この20年間で30-50%まで数を減らしている<ref name=IUCN/>。現在(2002-2004年)アフリカにいる野生のライオンは16500頭から47000頭と推測されているが、1990年代はじめになされた調査では1950年には10万頭からおよそ40万頭までいたとされていた<ref>{{Cite journal|author=Bauer H, Van Der Merwe S |year= 2002|title=The African lion database |journal=Cat news |volume=36 |issue= |pages=41–53}}</ref><ref>{{Cite book|author=Chardonnet P |year=2002|title=Conservation of African lion|publisher =International Foundation for the Conservation of Wildlife|location=Paris, France}}</ref><!-- 数字は駄目 -->。原因ははっきりしていないが、この数字が回復することはおそらくない<ref name=IUCN/>。生息地の減少と人間との衝突が種を脅かす最大の原因と考えられる<ref name="awf">{{Cite web|title=AWF Wildlife: Lion|url=http://www.awf.org/content/wildlife/detail/lion|publisher=African Wildlife Foundation|accessdate=2007-08-29}}</ref><ref>{{Cite web|title=NATURE. The Vanishing Lions |publisher=PBS |url=http://www.pbs.org/wnet/nature/vanishinglions/index.html |accessdate=2007-07-20 }}</ref>。ライオンたちがいま生き残っている地域はそれぞれが孤立した状態にあり、近親繁殖が進んでしまうため、遺伝的な多様性が失われている。したがってライオンは国際自然保護連合(IUCN)によれば危急種であるが、アジア産は絶滅寸前とされている{{要出典|date=2010年9月}}。西アフリカにおけるライオンの数は中央アフリカのそれと非常に差があり、交配する個体の交替がまったくといっていいほどなされない。この地域における成体のライオンの頭数調査が近年2度行われ850頭から1160頭と推計されている(2002年と2004年)。これは最も大きな数字であって、ブルキナファソのArly-Singou エコシステムのもとでは100頭から400頭という推計とは食い違いがある<ref name=IUCN/>。 |

|||

アフリカとアジアでライオンを保護するためには国立公園や禁猟区を立ち上げて維持することが求められる。ザンビアのエトーシャ 国立公園、タンザニアのセレンゲチ国立公園、南アフリカのクルーガー国立公園などが有名だ。このエリアの外では人間や家畜とライオンが接触するために問題が起こってしまうため、たいていライオンのほうが排除される<ref>{{Cite web| last=Roach | first=John | title=Lions Vs. Farmers: Peace Possible? | work=National Geographic News | publisher=National Geographic | date=16 July 2003 | url=http://news.nationalgeographic.com/news/2003/07/0716_030716_lions.html | accessdate=2007-09-01}}</ref>。西インドはギル国立公園がアジアのライオンにとって最後の隠れ家になっている。そこは1412平方キロメートルの広さをもち、2006年4月の時点でおよそ359頭の生息が確認されている。アフリカと同様にこの公園に非常に近いところに大勢の人間が暮らしているため、ライオンと家畜や地元民、保護団体のあいだで問題が生じている<ref> |

|||

{{Cite journal|last= Saberwal|first=Vasant K|coauthors= James P. Gibbs, Ravi Chellam and A. J. T. Johnsingh |year=1994 |month=June |title= Lion-Human Conflict in the Gir Forest, India|journal=Conservation Biology |volume=8 |issue=2 |pages=501–507 |doi=10.1046/j.1523-1739.1994.08020501.x}}</ref>。アジア産のライオンを復活させる<!-- reproduction -->プロジェクトが計画され、インドのマディヤ・プラデシュ州にある野生動物保護区に複数頭がまとめられた<!-- establish a second independent population of [[Asiatic Lion]] --><ref>{{リンク切れ|date=2010年3月}}{{Cite journal|last=Johnsingh |first=A.J.T. |year=2004 |title=WII in the Field: Is Kuno Wildlife Sanctuary ready to play second home to Asiatic lions? |journal=Wildlife Institute of India Newsletter |volume=11 |issue=4 |url=http://www.wii.gov.in/publications/newsletter/winter04/wii%20in%20field.htm |archiveurl=http://web.archive.org/web/20070927222341/http://www.wii.gov.in/publications/newsletter/winter04/wii+in+field.htm |archivedate=2007-09-27 |accessdate=2007-09-20}}</ref>。アジア種のライオンが生き残るためには遺伝子プールとを確保し、遺伝的多様性をひろげ維持することが重要なのである。 |

|||

[[File:Cub chewing on a piece of bark with mother in 2009.jpg|thumb|樹皮のかけらと戯れるライオンの子供]] |

|||

かつて動物園のバーバリライオンは非常に人気があったが、それは彼らが個々に飼育されることでバーバリライオンの郡体<!-- stock -->が減っていくという結果につながった。イギリス、ケント州のポート・リム野生動物公園にいた12頭はモロッコ王が所有していたペットの子孫であった<ref>{{Cite web|url=http://www.bigcatrescue.org/barbary_lion_news.htm |archiveurl=http://web.archive.org/web/20051217091555/http://www.bigcatrescue.org/barbary_lion_news.htm |archivedate=2005-12-17 |title=Barbary Lion News |accessdate=2007-09-24}}</ref>。ほかにもバーバリーライオンと考えられる11頭がアディスアベバの動物園で発見されている。こちらは皇帝ハイレ・セラシエが飼っていたライオンの子孫である。ワイルドリンク・インターナショナルはオックスフォード大学と共同で、国際的なバーバリーライオン・プロジェクトを立ち上げている。これは世界中のバーバリーライオンを同定し、繁殖することで定期的にモロッコのアトラス山脈にある国立公園に再導入<!-- reproduction -->していくというものである<ref name="yamaguchi-haddane">{{Cite journal|author=Yamaguchi N, Haddane B|year=2002 |title=The North African Barbary lion and the Atlas Lion Project |journal=International Zoo News |volume=49 |issue= |pages=465–481}}</ref>。 |

|||

アフリカでライオンの頭数が減っているという事実が明らかになると、それを食い止めるために幾つもの保護プログラムが組まれるようになった。ライオンはSSP(Species Survival Plan )に含まれる動物であり、動物園と水族館が団結して生存の可能性を高める努力が行っている。この計画はもともとアジア産のライオンを対象に1982年に始まったものだが、北アメリカにいるアジア産のライオンのほとんどがアフリカ産のものとかけあわされ、遺伝的に純粋ではないことが判明したために棚上げされていた。アフリカのライオンを対象にした計画は1993年に持ち上がる。これはとりわけ南アフリカの種に重点をおいたものであったが、飼育されているライオンの遺伝的多様性を判断するという難題が課せられていた。ほとんどの個体はその血統がはっきりしていなかったのである<ref name="zoos_encyclopedia"/>。 |

|||

===人食いライオン=== |

|||

ライオンはふつう人を襲うことはないが、例がないわけではない。非常に有名になったものにツアボの人食いライオンたちがいる。これは1898年にケニアのツアボ川に架橋する工事の最中に起こった悲劇で、ケニア-ウガンダ間に鉄道を敷くための9ヶ月に合計で28人の工夫が犠牲になったものだ。1991年にはザンビアでも事件が起き、ムフエのルアングワ渓谷で6人がかみ殺されている<ref>{{Cite web| coauthors=Wayne Hosek | title=Man-eaters of the Field Museum: Lion of Mfuwe | work=Field Museum of Natural History | publisher=Field Museum of Natural History | year=2007| url =http://www.fieldmuseum.org/exhibits/exhibit_sites/tsavo/mfuwe.html | accessdate =2007-09-16}}</ref>。この人食いライオンたちを撃ち殺したハンターは、ライオンたちが捕食行動をおこなっていたと詳細に記している。ツアボとムフエの事件には類似点がみられ、どちらのライオンも平均よりも巨大な体躯をもち、たてがみがなかった。そして虫歯に苦しんでいるらしきところも共通していたが、この虫歯も含めた疾患によるストレスという<!-- 足した -->説を支持する研究者は皆無である。博物館のコレクションにくわえられた人食いライオンたちの顎と歯の分析が示しているのは、虫歯はいくつかの付随的な条件を示すことはあるかもしれないが、ライオンたちが人を襲ったのは人間の多い地域で食糧が不足したためだという可能性が最も高いということである<ref>{{Cite journal|last=Patterson |first=Bruce D. |coauthors=Ellis J. Neiburger, Ellis J.; Kasiki, Samuel M. |year=2003 |month=February |title=Tooth Breakage and Dental Disease as Causes of Carnivore-Human Conflicts |journal=Journal of Mammalogy |volume=84 |issue=1 |pages=190–196 |id= |url=http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1644%2F1545-1542(2003)084%3C0190%3ATBADDA%3E2.0.CO%3B2 |accessdate= 2007-07-06 |doi=10.1644/1545-1542(2003)084<0190:TBADDA>2.0.CO;2}}</ref>。ツアボの事件を中心に人食いライオン一般を研究した学者<!--Kerbis Peterhans and Thomas Gnoske-->は、病気になったり傷を負ったライオンが人を襲う傾向にあることは認めたが、そういった行動はけして異常ではなく、機会さえあればむしろ当然のものだとしている。家畜や人間に遭遇するなどの要因さえあれば、ライオンはいつでも人間を獲物にしうるということである。著者たちはこういった人間との関係は古生物学の記録によればヒョウや他の霊長類にも十分に確認できると記している<ref>{{Cite journal|url=http://www.man-eater.info/gpage6.html |archiveurl=http://web.archive.org/web/20071030031426/http://www.man-eater.info/gpage6.html |archivedate=2007-10-30 |accessdate=2007-07-07 |last=Peterhans |first=Julian C. Kerbis |coauthors=Thomas Patrick Gnoske |title=The Science of Man-eating | journal = Journal of East African Natural History | volume = 90 | issue = 1&2 | year = 2001 | pages = 1–40 |doi=10.2982/0012-8317(2001)90[1:TSOMAL]2.0.CO;2 |

|||

}}</ref>。ライオンがどのように人を襲うのかという傾向については体系だてられた調査が存在する。アメリカとタンザニアの科学者は、タンザニアの地方でライオンの被害が増加していると報告している。それによれば1990年から2005年にかけて数が増しており、すくなくとも563の村が襲われ、1世紀も前に有名になったツアボの事件の被害者数をはるかに越えるスピードで人間が殺されている。たとえばルフィジ県のセルー国立公園周辺やモザンビーク国境沿いのリンジ地方などで事件が多発している。人口が増えてより辺境に暮らす人が多くなったことも原因の一つだが、著者たちが主張しているのはライオンの保護プログラムが危険を放置したままにしているということである。これらのケースではプログラムがそのまま被害につながっているからである。リンジでのケースは、<!-- substantial な-->村からでた人間がライオンに襲われた例として記録されている<ref name="Packer05">{{Cite journal|last=Packer |first=C. |coauthors=Ikanda, D.; Kissui, B.; Kushnir, H. |year=2005 |month=August |title=Conservation biology: lion attacks on humans in Tanzania |journal=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=436 |issue=7053 |pages=927–928 |doi=10.1038/436927a| pmid=16107828}}</ref>。 |

|||

[[Image:Lionsoftsavo2008.jpg|thumb|シカゴの博物館に展示されるツアボの人食いライオン]] |

|||

「エデンの人食いライオン」の著者ロバート・R・フランプは、南アフリカのクルーガー国立公園を夜中に横切るモザンビークの難民が定期的にライオンに遭遇し、殺されていると指摘し、公園側もそれが問題となっていることを認めている。公園がアパルトヘイトの対象となり、難民が夜中にそこを通らなければならなくなって以降、10年間で数千もの人々が犠牲になっているとフランプはいう。国境が封鎖されるまでの100年近く、モザンビークの人間は日中を比較的安全に歩いて通ることができたのだ<ref>{{Cite book|last=Frump |first=RR |title=The Man-Eaters of Eden: Life and Death in Kruger National Park |year=2006 |publisher=The Lyons Press |location= |isbn=1-592288-92-9}}</ref>。 |

|||

パッカーの試算によると、毎年200人以上のタンザニア人がライオンをふくめ、ワニ、ゾウ、カバ、蛇に殺されている。実際の数字はこの倍に達することもありえ、少なくともそのうち70がライオンによるものである。彼は1990年から2004年までの記録をつくり、タンザニアでのライオンが815人を襲い、そのうち563人を食い殺しているとしている。パッカーとイカンダは欧米流の保護プログラムがこういった側面にも責任を持たねばならないとする数少ない論者でもある。ライオンの保護と人命への倫理的な配慮を両立させなければ、長期的な成功はなしえないからである<ref name="Packer05"/>。 |

|||

2004年にはタンザニアの南で人食いライオンが射殺されている。ルフィジ県の鉱山地帯にある村々で事件を起したこのライオンは、少なくとも35人を襲い、食い殺したとされている<ref>{{Cite news|title=Toothache 'made lion eat humans' |author=Daniel Dickinson |date=19 October 2004 |publisher=BBC News |url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3756180.stm |accessdate=2007-07-20 }}</ref>{{リンク切れ|date=2010年3月}}<ref>{{リンク切れ|date=2010年3月}}{{Cite web|title=Terror from man-eating lions increasing in Tanzania |author=Ludger Kasumuni |date=28 August 2006 |publisher=IPPmedia.com |url=http://216.69.164.44/ipp/guardian/2006/08/28/73305.html |accessdate=8 March 2010}}</ref>。GTZのコーディネーターであるロルフ・D・バルダス博士は、臼歯のしたにおおきな膿瘍があったことが人を襲った原因である可能性が高いと語った。このライオンの臼歯にはいくつかの亀裂さえあり、「特にものを噛む時にはおそらくひどい痛みを感じていた」<ref>{{Cite journal|last=Baldus |first=R |year=2006|month=march |title=A man-eating lion ''(Panthera leo)'' from Tanzania with a toothache |journal=European Journal of Wildlife Research |volume=52 |issue= 1 |pages= 59–62|doi=10.1007/s10344-005-0008-0}}</ref>。GTZとはドイツの開発協力機構で、この20年間タンザニア政府と協同で野生動物の保護にとりくんでいる。彼によれば、他のライオンと同様にこの個体も巨大な体躯をもち、たてがみが無く、そして歯に問題を抱えていた。 |

|||

「All-Africa」の記録は、ツアボの事件ではなく、あまり知られていない1930年代の終わりから40年代にかけてのタンガニーカ(いまのタンザニア)での人食いライオンの事例を集めたものである。それによれば保護区の巡視員でありプロのハンターであるジョージ・ラシュビーが駆除したプライドには、いまでいうンジョレ地区で3世代にわたって1500から2000もの人々を食い殺してきたとされているものがあった<ref>{{Cite book|author=Rushby GG |title= No More the Tusker |year= 1965 |publisher=W. H. Allen |location=London}}</ref>。 |

|||

===飼育=== |

|||

[[File:Lion in captivity.JPG|thumb|飼育されているライオン]] |

|||

ライオンは異国趣味をくすぐる動物であり、18世紀後半には動物園の目玉になっていた。彼らのような大型のネコ科とともに、ゾウやサイ、カバなどの脊椎動物や霊長類なども人気を博していた。かつて動物園はこういった珍しい動物を可能なかぎり集めていたのである<ref name="dc81">de Courcy, p. 81</ref>。現代の動物園の多くはもっと的を絞っているのがふつうだが<ref>de Courcy, p. 82</ref>、それでも世界中の動物園や国立公園には1000を越えるアフリカのライオンと100を越えるアジア産のライオンがいる。彼らは大使のような扱いをうけ、教育や観光、環境保護のために駐在していると考えられている{{出典無効|date=2010年3月}}<ref name="WAZA">{{出典無効|date=2010年3月}}{{Cite web|author=Dollinger P, Geser S|title= Animals: WAZA'S virtual zoo - lion|work=WAZA'S virtual zoo|publisher=WAZA (World Association of Zoos and Aquariums)|url= http://www.waza.org/virtualzoo/factsheet.php?id=112-007-002-001&view=Cats|accessdate=2007-09-07}}</ref> 。飼育下にあるライオンは20歳になることもあり、ハワイのホノルル動物園にいた「アポロ」は22歳まで生きて2007年8月に死んだ。1986年に産まれた彼の姉妹2頭は、2007年8月現在も存命である<ref>{{Cite journal|last=Aguiar|first=Eloise|year=2007|month=August|title=Honolulu zoo's old lion roars no more|journal=Honolulu Advertiser|url=http://the.honoluluadvertiser.com/article/2007/Aug/08/ln/hawaii708080394.html|accessdate=2007-09-04}}</ref>。繁殖プログラムは異なる下位区分の種を繁殖しないよう、血統を明らかにする必要がある。そうしなければ保護する価値がわからなくなってしまうのだ<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/?id=vLZKnsCk89wC&pg=PA437&dq=conservation+lion+breeding+captivity+subspecies+separate&q|accessdate=2010-09-12|author=Frankham, Richard; Ballou, Jonathan; Briscoe, David |title=Introduction to Conservation Genetics |page=437|publisher=Cambridge University Press|year=2009|isbn=0521702712|unused_data=Cambridge, England}}</ref>。 |

|||

[[File:MP-panthera leo krugeri 8.jpg|thumb|アフリカ系のトランスバールライオンの雄]] |

|||

ライオンは紀元前850年ごろにはアッシリア王によって飼われていた<ref name="Schaller5"/>。アレクサンダー大王もまた北インド<!--のMalhi-->から調教されたライオンを献上されたといわれている<ref>{{Cite book|author=Smith, Vincent Arthur|authorlink=|title= The Early History of India|year=1924|page=97|publisher=Clarendon Press|location=Oxford|isbn=}}</ref>。ローマの時代がくると、皇帝たちはライオンを揃え、剣闘士と戦わせるようになる。スッラやポンペイウス、カエサルといった名高い人物たちはしばしば一度に何百頭というライオンを集め殺戮させるよう命じていた<ref>Thomas Wiedemann, ''Emperors and Gladiators'', Routledge, 1995, p. 60. ISBN 0-415-12164-7.</ref>。東洋ではインドの王妃がライオンを飼いならしていた。マルコ・ポーロの記すところによれば、クビライ・ハンは室内にライオンを飼っていたという<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, p. 17.</ref>。ヨーロッパで始めて「動物園」が貴族や王家のあいだで流行したのは13世紀のことである。17世紀ごろまでにはハーレム(seraglios)と呼ばれ、驚異の部屋の延長として当時は見世物小屋(menageries)という名も定着していた。ルネサンス期にはフランス、イタリアからヨーロッパ全土へと広がった<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, pp. 19–21, 42.</ref>。イギリスではこのハーレム文化があまり栄えることはなかったが、ライオンは13世紀に[[ジョン (イングランド王)|ジョン王]]がロンドン塔につくったハーレムのなかで飼われていた。おそらく1125年にヘンリ1世がはじめた初期の見世物小屋が起源だと考えられる<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, p. 20.</ref><ref>{{Cite web|last=Owen|first=James|title=Medieval Lion Skulls Reveal Secrets of Tower of London "Zoo"|work=National Geographic Magazine|publisher=National Geographic|date=3 November 2005|url=http://news.nationalgeographic.com/news/2005/11/1103_051103_tower_lions.html|accessdate=2007-09-05}}</ref>。それはオックスフォードのそばのウッドストック近くにあり、マームズベリのウィリアムはライオンたちがそこで飼われていたと記録している<ref name="Blunt15">Blunt, p. 15</ref>。 |

|||

こういった施設は貴族の富と権力とを表すものであり、とりわけ巨大なライオンやゾウたちのような動物はそのまま力のシンボルとなった<!-- and would be pitted in fights against each other or domesticated animals. -->。これはつきつめると、人間が自然を支配しているということを誇示するためのものでもあった。ライオンのような大自然の「王」が怯える姿や、サイを前にしたゾウが尻込みする様に17世紀の好事家たちは驚き、そして喜んだのだった。見世物小屋が一般大衆に受け入れられるようになると、このような動物同士の決闘は次第にみられなくなっていった。大型の動物をペットにするという伝統は19世紀あで続くが、その頃にはかなり奇矯なふるまいとみなされるようになった。¥<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, pp. 24–28.</ref>。 |

|||

[[Image:Durer lions (sketch).jpg|thumb|upright|デューラーによるライオンのスケッチ(1520年ごろ)]] |

|||

ロンドン塔には常にライオンがいたわけではなく、たとえば[[ヘンリー6世 (イングランド王)|ヘンリー6世]]の妃であったマーガレット・オブ・アンジューのような趣味人が探し出したり、贈られたりしたときにライオンの姿をそこにみることができた。記録によれば、当時のイギリスでの飼育環境は貧弱なもので、フィレンツェなどとは開きがあったという<ref name="Blunt16">Blunt, p. 16</ref>。18世紀ごろには見世物小屋は大衆に開かれたものとなり、3ペンス半を払うかライオンの餌となる犬猫をもってくれば入場料となった<ref name="Blunt17">Blunt, p. 17</ref>。エクセター<!-- Exeter Exchange -->にあるもう一つの小屋も19世紀はじめまでライオンを見世物にしていた。ウィリアム4世によってロンドン塔のmenagerieは閉じられ、動物たちはロンドン動物園に移された。こちらが一般に公開されるようになったのは1828年4月27日のことであった<ref name="Blunt32">Blunt, p. 32</ref>。 |

|||

<!--{{quote box|align=left|quote=Animal species disappear when they cannot peacefully orbit the center of gravity that is man.|source=Pierre-Amédée Pichot, 1891<ref>Son of anglophile Amédée Pichot (Baratay & Hardouin-Fugier, p. 114.)</ref>|width=240px}}--> |

|||

野生の動物が取引されるようになり、それが隆盛をきわめるのは植民地貿易が進んだ19世紀のことである。ライオンはごく一般的かつ安価な生き物だと考えられていた。虎よりは高値がついたものの、キリンやカバなどの巨大で輸送が難しい動物ほどではなく、ましてパンダとは比べものにならなかった<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, p. 122.</ref>。他の動物と同様に、彼らは自然由来の単なる商品とみなされ、捕獲や輸送に関してほとんど省みられるということがなかった<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, pp. 114, 117.</ref>。さらにライオンを追いかけるハンターという英雄的なイメージが人口に膾炙し、長年にわたってそれが支配的なものとなった<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, p. 113.</ref>。冒険者やハンターたちはありがちなマニ教的善悪二元論を利用して、その冒険譚に彩りをくわえ、自ら英雄として振舞ったのである。こうして人食いライオンは人食いライオンなのだという考えが大型のネコ科動物にはあてはめられ、「大自然の驚異とそれを克服する悦び」という構図がつくられた<ref>Baratay & Hardouin-Fugier, pp. 173, 180–183.</ref>。 |

|||

[[Image:Lion - melbourne zoo.jpg|thumb|メルボルンの動物園<!-- enjoying an elevated grassy area with some tree shelter-->]] |

|||

ライオンが飼育される窮屈で不潔な環境が一変したのは、1870代になってロンドン動物園におおきく住みよいケージがつくられてからである<ref name="Blunt208">Blunt, p. 208</ref>。19世紀のはじめになると、カール・ハーゲンベックがより本来の生態にあうような囲い込み法を考案した。これはさらに開けた敷地をもうけて砂利をまぜた岩山をつくり、柵のかわりに掘割をそなえたものだった。このデザインは、20世紀はじめになってメルボルンやシドニーなどで取り入れられている。ハーゲンベックの設計は普及したとはいえ旧式の柵と檻も60年代まで動物園では当たり前のものであった<ref name="dc69">de Courcy, p. 69</ref>。1990年代になると、敷地はさらに広げられ、自然環境になぞらえられるとともに、鉄網や薄いガラスなどが使用され、見物客はかつてないほどライオンの側まで近寄ることができるようになった<!-- with some attractions even placing the den on ground higher than visitors, such as the Cat Forest/Lion Overlook of Oklahoma City Zoological Park.--><!--<ref name="zoos_encyclopedia"/>-->。いまではライオンたちの住環境は自然のそれと非常にちかく、彼らの欲求に従ってさらにあるがままに近づける現代的なガイドラインが採用されている。巣穴はいくつかに分散させ、ライオンたちが横たわる場所には陽射しと木陰のどちらも過不足がなくなるようにし、水はけをよくするとともに歩きまわれるスペースも確保するということに重点がおかれる{{出典無効|date=2010年3月}}<ref name="WAZA"/>。 |

|||

また今でもライオンを飼う私人は存在する。ジョージ・アダムソンとその妻ジョイ・アダムソンが育てた雌ライオンのエルザなどがその例だ。特にジョイとエルザの結びつきは固く、彼らの関係が有名になってのち、その暮らしはいくつかの書籍や映画にまとめられた。 |

|||

===調教=== |

|||

[[File:Lion tamer (LOC pga.03749).jpg|left|thumb|檻の中のライオンをてなづける調教師のスケッチ(19世紀)]] |

|||

ライオン狩り(Lion-baiting)とは他の動物とライオンを戦わせる血なまぐさいスポーツのことである。たいていその相手は犬たちであり、記録によれば古代から17世紀まで行われていた。ウィーンでは1800年、イギリスでは1825年に禁止されている<ref>{{Cite book|last=Hone |first= William |editor= Kyle Grimes|title= The Every-Day Book |origyear=1825–1826 |url=http://www.uab.edu/english/hone/etexts/edb/day-pages/207-july26.html |accessdate=2007-09-05 |year=2004 |publisher=University of Alabama at Birmingham |page=26 |chapter=July |chapterurl=http://www.uab.edu/english/hone/etexts/edb/indices/index.html#jul}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Blaisdell |first=Warren H. |year=1997 |month=November |title= How A Lion Fight Caused England To Stop The Breeding Of Both Ring And Pit Bulldogs|journal=American Bulldog Review |volume=3 |issue=4 |url=http://www.american-bulldog.com/how_a_lion.htm |archiveurl=http://web.archive.org/web/20080424001716/http://www.american-bulldog.com/how_a_lion.htm |archivedate=2008-04-24 |accessdate= 2007-09-05}}</ref>。 |

|||

サーカスなどの見世物にするためにライオンを調教することも昔からなされていた。現代でもジークフリード&ロイといった園ターティナーがいる。これはライオンだけでなく、虎やヒョウ、ピューマなどにも試みられていた。この分野の第一人者は19世紀始めのフランス人アンリ・マーティンと、アメリカ人のアイザック・ヴァン・アンバーグである。二人は世界中をまわり、無数のフォロワーを生んだ<ref name = "baratay187"/>。ヴァン・アンバーグは1838年にイギリスを訪れた際にヴィクトリア女王の前でもその腕を披露している。マーティンは「舞ソールのライオンたち」というパントマイムを考案し、アンバーグはすぐにそのアイディアを借用した。これらの出し物はそれまでサーカスの目玉だった馬術にとってかわったが、実際にライオンのショーが大衆の意識にのぼったのは20世紀はじめに映画が登場してからである。これは前世紀的なライオンとの決闘と同じようなも構図でもって動物に対する人間の優位を誇示するものであった<ref name="baratay187">Baratay & Hardouin-Fugier, p. 187.</ref>。調教師の支配力と監督力を極端なまでに証明するものが、ライオンの口にその頭を突っ込むパフォーマンスである。この新たなアイコン的見せ場を始めてもちいたのはアメリカ人のクライド・ベイティ(1903年-1965年)だとされている<ref>{{Cite book| first=David | last=Feldman | authorlink=David Feldman (author) | year=1993 | title=How Does Aspirin Find a Headache? | edition= | publisher=HarperCollins | location= | isbn= 0-06-016923-0 }}</ref> |

|||

。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commons|Panthera_leo}} |

|||

{{Wikispecies|Panthera_leo}} |

|||

{{Wiktionary}} |

|||

* [[ヒョウ属]] |

* [[ヒョウ属]] |

||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{Reflist}} |

{{Reflist|3}} |

||

==引用したテクスト== |

|||

{{Portal box|Cats|Mammals}} |

|||

*{{Cite book|last=Baratay |first=Eric |coauthors=Elisabeth Hardouin-Fugier |title=Zoo : a history of zoological gardens in the West |year=2002 |publisher=Reaktion Books |location=London |isbn=1861891113}} |

|||

*{{Cite book|last=Blunt |first=Wilfred |title=The Ark in the Park: The Zoo in the Nineteenth Century |year=1975 |publisher=Hamish Hamilton |location=London |isbn=0241893313}} |

|||

*{{Cite book|last=de Courcy |first=Catherine |title=The Zoo Story |year=1995 |publisher=Penguin Books |location=Ringwood, Victoria |isbn=0140239197}} |

|||

*{{Cite book|last=Schaller |first=George B. |authorlink=George Schaller|year=1972 |title= The Serengeti lion: A study of predator-prey relations|publisher= University of Chicago Press|location=Chicago |isbn=0226736393}} |

|||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

2010年11月10日 (水) 20:31時点における版

| このテンプレートは廃止されました。 「Template:生物分類表」を使用してください。 Lion[1] 生息年代: Early Pleistocene to recent | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 種の保全状態評価 (en) | ||||||||||||||

雄

雌

| ||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| Panthera leo (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||||

Historic (red) and present (blue) distribution of lions

| ||||||||||||||

Distribution of lions in India. The Gir Forest, in the State of Gujarat, is the last natural range of approximately 300 wild Asiatic Lions. There are plans to reintroduce some lions to Kuno Wildlife Sanctuary in the neighboring State of Madhya Pradesh.

| ||||||||||||||

|

Linnaeus, 1758[3] |

ライオン (Panthera leo) は動物界脊索動物門哺乳綱ネコ目(食肉目)ネコ科ヒョウ属に分類される食肉類である。.雄であれば体重は250kgを超えることもあり、ネコ科では虎に次いで2番目に大きな生き物である[4]。現在の主な生息地はサブサハラやアジアであるが、インドのジル国立公園のアジア種のライオンは絶滅危惧種(critically endengerd remnant)である。北アフリカや西南アジアの歴史からはその姿を消している。およそ10000年前の更新世までライオンは人間に次いで地上で最もひろく栄えた哺乳類であった。よく見られたのはまずアフリカで、それから西ローロッパからインドにかけてのユーラシア、そしてユコンからペルーまでのアメリカだった[5]。

野生のライオンの寿命は10年から14年ほどであるが、飼育されたものは20年以上生きることもある。野生のライオン、特に雄が10年以上生きることは稀である。縄張りをめぐって他のオスと常に争うために傷を負い、それが寿命をおおきく縮める原因となるのだ[6]。典型的な棲息地としてサバンナと草原地帯が挙げられるが、茂みや森などに棲む場合もある。ライオンは他のネコ科の動物と比べてめずらしい社会性をもっている。雌と子ライオン、そして少数の成熟した雄が「プライド」(群れ)を形作るのだ。雌の集団が連れだって狩りをするのが特徴であり、おもに大型の有蹄動物を襲う。ライオンは捕食者の頂点でありまた象徴的な存在であるが、機会さえあれば屍肉も漁る。ライオンが人を襲うことはほとんどないが、その犠牲者がいることは知られている。

ライオンは危急種である。アフリカではこの20年間で30パーセントから50パーセントまで頭数が減っており、おそらくこの数字は回復しないだろうとされている。ライオンは保護区や国立公園に指定された地以外では棲息が難しくなっている[7]。しかし、その数が減っている原因がはっきりしたわけではなく、棲息地の減少や人間との衝突が最大の原因だということに現在はなっている。ライオンはローマ時代から見世物としても知られ、その後2000年近くにわたって世界中の動物園で観賞されたという点で稀有な生物である。また世界規模でアジア種を救う養育プログラムが組まれ、動物園同士で協力しあっている。

雄ライオンの外見は非常に特徴的であり、そのたてがみからすぐそれと認識できる。その容貌は動物そのもののシンボルとしてあらゆる文化のなかでもっとも広まったものの一つだ。彼らを描いたものは後期石器時代から存在し、ラスコーやショーヴェの洞窟画がそれにあたる。事実上、古代から中世にかけて栄えた文明でそういった作品が見出せないものはないといってよい。彫刻や絵画、国旗をはじめ、現代の映画や文学などでもひろく扱われている。

概要

分布

- P. l. bleyenberghi アンゴラライオン

アンゴラ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ[8][9][10]

- P. l. krugeri トランスバールライオン

- P. l. massaieus マサイライオン

- P. l. persica インドライオン

インド(グジャラート州ギル森林)[8][9][10][11][12]。

- P. l. senegalensis セネガルライオン

絶滅した分布域

- P. l. leo バーバリライオン

- P. l. melanochaita ケープライオン

ジブチ、ガボン、トーゴ、モーリタニア、レソト[11][a 1]

壁画などから15,000年前にはヨーロッパ広域にも分布し、5,000年前には少なくともギリシャには分布していたと考えられている[9]。

形態

全長オス260-330センチメートル、メス240-270センチメートル[9][11]。尾長オス70-105センチメートル、メス60-100センチメートル[8]。肩高オス80-123センチメートル、メス75-110センチメートル[8]。体重オス150-250キログラム[8]、メス120-185キログラム[9][11]。頭部は太くて短く、丸みを帯びる[9]。背面の毛衣は黄褐色や赤褐色、腹面や四肢内側の毛衣は白い[9][10]。耳介背面は黒い体毛で被われる[8][9]。尾の先端には房状に体毛が伸長し[8]、色彩は暗褐色や黒[10]。

出産直後の幼獣の体重は1-2キログラム[11]。幼獣には暗色斑が入るが、成長に伴い消失する[8][9][10]。

オスの成獣は頭部から頸部にかけて鬣(たてがみ)が発達する[8][10]。鬣は体を大きく見せたり頭部や頸部に対しての攻撃を防ぐのに役立つと考えられている[9]。

- P. l. bleyenberghi アンゴラライオン

背面の毛衣は灰黄色で、毛先が黒い[8]。鬣は発達しない[8]。

- P. l. krugeri トランスバールライオン

背面の毛衣は淡黄褐色で、毛先が黒褐色[8]。腹面の体毛は伸長しない[8]。鬣は発達するが、肩は鬣で被われない[8]。鬣は黒い[8]。

- P. l. leo バーバリーライオン

毛衣は黒みがかった黄褐色[8]。腹面の体毛は伸長し、腹面の毛衣は黒褐色[8]。鬣は発達し、肩より後方に達する[8]。鬣は黒い[8][13]。

- P. l. massaieus マサイライオン

毛衣は灰褐色や淡黄褐色[8]。腹面の体毛は伸長しない[8]。四肢が長く、暗色斑が入る個体が多い[8]。鬣は発達するが、肩は鬣で覆われない[8]。鬣は黒褐色[8]。

- P. l. melanochaita ケープライオン

体長メス174センチメートル[8]。尾長メス90センチメートル[8]。毛衣は黄褐色[8]。腹面の体毛は伸長するが、胸部の体毛が伸長しない[8]。鬣は発達し、肩より後方に達する[8]。鬣は黒い[8]。

- P. l. persica インドライオン

体長195センチメートル[8]。尾長78-88センチメートル[8]。腹面や肘の体毛が伸長する[8][9]。

- P. l. senegalensis セネガルライオン

毛衣は赤みがかった黄褐色[8]。腹面の体毛は伸長しない[8]。鬣は発達せず、肩は鬣で被われない[8]。鬣は黄褐色[8]。

分類

種小名leoは「ライオン」の意で、本種そのものを指す。

2-7亜種(少数の標本から亜種が記載されたため、亜種インドライオンを除いた亜種を全て基亜種のシノニムとする説もある)に分かれる。[9][10]

- Panthera leo bleyenberghi (Lonnberg, 1914) アンゴラライオン Angolan lion

- Panthera leo krugeri (Robert, 1929) トランスバールライオン Transvaal lion

- Panthera leo massaieus (Neumman, 1900) マサイライオン Masai lion

- Panthera leo persica (Meyer, 1826) インドライオン Asiatic lion

- Panthera leo senegalensis (Meyer, 1826) セネガルライオン Senegalese lion

絶滅亜種

生態

草原や砂漠に生息する[9][10]。夜行性で、1日のうち20時間は木陰や樹上などで休む[8]。ネコ科では珍しくオス1-6頭、4-15頭のメスや幼獣からなる群れ(プライド、ハーレムの一種)を形成して生活し、さらに縄張り内では小規模な群れ(サブプライド)で分散し生活することが多い[9][10]。生後2-3年で群れから追い出されたオスは、別の群れに入るまでは同じ群れにいたオスと共同で生活する[9]。20-400平方キロメートルの広大な縄張りを形成して生活し、吠えたり尿を撒いて臭いをつけることで縄張りを主張する[9]。獲物が少なくなると1日中活動したり[11]、縄張りを拡大することもある[9]。オスは基本的に他のオスからメスを守る[9][10]。群れを乗っ取ったオスは群れ内の幼獣を殺し(子殺し)、これによりメスの発情を促し群れ内の競合相手をなくすことで自分の子孫を多く残すことができると考えられている。[9]走行速度は時速58キロメートルに達する[8][9]。

食性は動物食で、主に体重50-500キログラムの中型から大型の哺乳類を食べるが[10]、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、昆虫なども食べる[8][9]。また他の動物が捕らえた獲物を奪う事もある[9]。主に夜間に狩りを行うが[8]、草丈が長く身を隠せる茂みでは昼間も狩りを行う[9][10]。主にメスが集団で狩りを行い[10]、メスが扇形に散開しながら獲物に忍び寄る[9]。大型の獲物は吻端や喉に噛みつき窒息死させる[8][9]。捕らえた獲物は主にオスが独占する[8][11]。

繁殖形態は胎生。1回の交尾は約20秒で、1日に最高で50回以上交尾を行う事もある[9]。妊娠期間は98-120日[9][10]。プライドから離れ、1回に1-6頭(主に2-3頭[8])の幼獣を産む[9][10]。授乳期間は7-10か月[11]。メスは同じ群れの幼獣を一緒に育て、自分が産んだ幼獣以外にも授乳する[8][9]。幼獣は生後3か月で肉を食べられる様になる[9]。幼獣は上記のようにオスに殺されたりメスに放置される事が多く(特に獲物が少なかったり小型の場合)、生後1年以内の死亡率が60%以上[11]、生後2年以内の死亡率が80%以上[8]と成獣になる確率は低い[9]。オスは生後4-6年、メスは生後3年で性成熟する[10]。(飼育下では2年から2年半までに性成熟する傾向がある)野生下では15年以上生きる個体はまれだが[11]、飼育下では24年生きた個体もいる[8]。

人間との関係

開発による生息地及び獲物の減少、毛皮や肉目的の狩猟、娯楽としての乱獲、毒餌による中毒死、害獣としての駆除などにより生息数は減少している[8][9][11]。またセレンゲティ国立公園ではイヌ由来のジステンパーに感染し一時的に生息数が激減した[11][12]。亜種ケープライオンは1865年に、基亜種は1920年に絶滅した[8]。 亜種インドライオンは1900年に領主により狩猟が規制されたギルの森を除いて絶滅した[11][12]。第二次世界大戦以前は生息数が漸増傾向にあったが、第二次世界大戦後の人口増加による生息地の破壊、獲物の家畜との競合などにより生息数が減少した[12]。亜種インドライオンの生息地は国立公園として保護されているが[12]、生息地内に道路や鉄道、寺院があるため人の出入りがあり1988-1990年の2年間に人間が81回襲われた例がある[12]。現在は生息地の国立公園への追加指定や、国立公園内から人や家畜を放出する保護対策が進められている[12]。アフリカ大陸での1996年における生息数は5,000-10,000頭と推定されている[11]。亜種インドライオンの1963年における生息数は285頭、1969年における生息数は177頭と推定されている[12]2005年に生息数は約350頭に回復した[14]。

- P. l. persica インドライオン

ENDANGERED (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))[a 1]

ワシントン条約附属書I類[a 2]

ヘロドトスとアリストテレスは、ヨーロッパにはアケローオス川(アヘロオス川)とネッソス川(メスタ川)の間にだけライオンが生息していると記した[15]。この地のライオンは、紀元前480年にギリシャ征服のため行軍中のペルシャ軍の輸送隊の駱駝を襲った[16]。

象徴

マサイ族では、人間の力を誇示する目的でライオン狩りをすると言われ、仕留めたライオンの鬣を頭に被り、祭りのような派手な祝いをする。

古来より紋章や文様に用いられている。また、特徴的な鬣を持ち凛々しい姿から「百獣の王」としてよく例えられる。古代エジプトでは人の顔、ライオンの体、鷲の翼を持つスフィンクスとして神格化された。日本の狛犬や沖縄のシーサーもインドでライオンを意匠化したものが中国経由で伝わったものと考えられる。

仏教においては文殊菩薩の乗騎とされ、仏画としてよく描かれている。また文殊菩薩の浄土清涼山には牡丹が咲くとされるが、獅子が百獣の王であるのに対し、牡丹は百花の王といわれる。

東アジアから東南アジアにかけては、獅子を芸能、舞踊、演劇、楽曲などとして取り上げるものも多く、美術作品の題材として取り上げられることもしばしばあった。古くは伎楽において、また後世においては能の石橋をはじめ、さまざまな獅子舞や、音楽作品として地歌の「獅子物」、長唄の「石橋物」等の作品群、また古典園芸植物にも獅子の名のつく品種名は少なくない。

キリスト教では、本種は聖マルコの象徴である。聖マルコはヴェネツィアの守護聖人であるため、サン・マルコ広場 にあるライオンの像を始め、ヴェネツィアのいたるところで本種の意匠を見ることができる。ヴェネツィア国際映画祭の金獅子賞もそれに由来する。

イングランド王室でも王冠をかぶったライオンが象徴として用いられているが、これはノルマンディー公時代から受け継がれており、現在のフランスのノルマンディー地方でも本種をあしらった旗が用いられている。勇猛なことで知られるイングランド王、リチャード1世は獅子心王とよばれていた。 紋章のライオンについては、ライオン_(紋章学)も参照のこと。

画像

-

メス

-

走行するメス

-

亜種アンゴラライオン

P. l. bleyenberghi -

亜種トランスバールライオン

P. l. krugeri

語源

ロマンス語の多くで類似した名前をみることのできる「ライオンlion」は、ラテン語のleo、古代ギリシャ語のλ?ων(leon)に由来している[17][18] 。またヘブライ語の ?????? (lavi)や古代エジプト語のrwともつながりがある[19][20]。カロルス・リンナエウスが18世紀に著した「自然の体系Systema Naturae」で、もともとFelis leoとして分類された多くの種のひとつである[3]。科学的な呼称である、Panthera leoもギリシャ語の pan- (「あらゆる」)とther(「けもの」)に由来するとしばしば考えられているが、一方でこれは民間伝承的な語源である可能性は否定されていない。この言葉は古典語を通じて英語に入ってきたのだが、同時にサンスクリット語のpundarikam (「虎」)という言葉とも非常な親和をみせている。これはpandarah (「白っぽい黄色」)から来たものだろう[21]。

特徴

ライオンはネコ科で最も肩口までが高く、体重も虎に次いで2番目に重い。力強い脚部と強力な顎をもち、およそ8センチメートルの犬歯をそなえたライオンは、大型の獲物でも引き倒し、狩ることができる[22]。頭骨は虎のそれと非常に似通っているが、前頭部がたいていへこんで平たくなっている。眼窩後部もやや短い。また鼻骨がより広く開いている。しかし頭骨で虎やライオンに区分できるといっても個体差が大きいために、たいていは下顎の構造だけが種をあらわす指標として信頼にたるものとみなされる[23]。ライオンの体色は淡いバフ色から黄色がかっているもの、赤みがさしているもの、暗い黄土色まで様々である。腹部はふつうそれより明るい色をしていて、尾房は黒い。子ライオンの身体には、ヒョウよりもはっきりした、ロゼットと呼ばれる褐色の染みがある。ロゼットはライオンが成長するにつれ褪せていくのだが、たいてい脚部や腹部にはかすかに残るもので、その傾向は雌に特徴的である。

ライオンはネコの仲間で唯一、はっきりとした性的二形性をみせる動物であり雄と雌で外見がまったく異なっている。性によって群れのなかでこなす役割も異なり、専業的である。たとえば狩りをおこなうのは、厚く邪魔になりがちなたてがみがない雌である。獲物をつけ狙い、必死で追いかけるためには身を隠さねばならず、それに雄は向いていないのである。雄のたてがみは金色から黒まで差があるが、たいてい老いたライオンほど暗い色になっている。

成体のライオンは体重がおよそ150-250kgに達し(メスで120-182kg)[4]、ノウェルとジャクソンの報告によれば平均して181kgになる(メスで126kg)[13]。ケニア山のそばで銃殺された雄ライオンには体重272kgというものがいた。ライオンはその大きさが環境や生まれ育った地域によって異なる傾向にあり、それが結果として記録される体重に開きを生んでいる。たとえば、南アフリカではいっぱんに東アフリカよりも5%ほど体重が重くなるとされる[24]。

雄は頭部から胴体までで170-250cmで、肩口までの高さはおよそ123cm(雌は体長140-175cm、高さ107cm)である。尾の長さは90-105cmに及び、雌であれば尾は70-100cmほどである[4]。最も大きいライオンの例として、1973年10月に南アンゴラのムッソで射殺された黒いたてがみをもつ雄が知られている。世界一重いライオンとして知られているのは、南アフリカの東トランスバール、ヘクトルスプルイット郊外で撃たれた、黒いたてがみの人食いライオンである。体重は313kgあった[25]。飼育されているライオンは野生のものより大きくなる傾向にあり、1970年の記録でイギリスのコルチェスター動物園で飼われていた雄ライオン「シンバ」の375kgというものがある[26]。

雌と雄に共通する非常に特徴的な要素として、尾の先にふさふさとした毛がはえていることが挙げられる。だいたい5mmほどの硬い「とげ」や「とっき」をふさにしまっているライオンもいる。ライオンはネコ科で唯一のふさのある尻尾をもった動物なのだが、その役割はわかっていない。生後5月と半月ほどでふさが生えはじめ、7ヶ月もするとはっきりそれとわかるようになる[27]。

たてがみ

成体の雄ライオンのもつたてがみは、ネコ科のなかでも独特のもので、最も明示的な種の特徴の一つである。たてがみはライオンをより大きくみせ、威嚇的に振舞うためには完璧といってもよいほどの役割を果たす。それは他のライオンやアフリカでの主な競争者であるブチハイエナたちと対峙する場合も同じである[28] 。たてがみの有無、色、毛の量は遺伝的な条件や、雄としての成熟度、雄ホルモン(testosterone)の量、現地の気候などに関わっている。大まかにいってより黒くたっぷりとしたたてがみを持ったライオンほど健康である。交尾の相手としても、より濃く、黒い色をしたたてがみをもっているライオンほど雌に好まれる[29]。 タンザニアでの調査もたてがみの長さが雄同士の戦いでの強さを裏づけている。一年を通じて非常に暑い時期が続くにも関わらず、より暗色のたてがみをもつ個体ほど多産であり、子孫も繁栄しやすい[30]。2、3頭の雄の連合体となるプライドでは、よりたっぷりしたたてがみを持つ雄のほうが積極的に交尾をせがまれるということがしばしばである[29]。

かつて生物学者たちは、たてがみの量を分析すれば形態学的に種の下位区分を確立できると考えており、バーバリーライオンやケープライオンのような下位区分を同定するために用いられていた。しかし後の研究結果が示したのは、ライオンのたてがみの色や量は、外界温度のような環境的要因によって影響を受けているということだった[30]。たとえばヨーロッパや北アメリカなど外界温度が低いところで飼育されているライオンはよりふさふさとしたたてがみをもつ。つまりたてがみは下位区分を明らかにするためのマーカーとしては相応しくないということである[31][32]。だが一方で、アジアに生息している種類は、平均するとアフリカのライオンよりもたてがみが薄いという特徴もある[33]。

セネガルやケニアの東ツアボ国立公園ではたてがみのない雄ライオンも報告されている。ティンババティ保護区のホワイトライオンの雄にも本来はたてがみがなかった。テストステロンがたてがみの成長と結びついているため、生殖腺を除去してテストステロンの生産を抑えられ、去勢されたライオンは、しばしばたてがみが非常に薄かったり、生えなかったりする[34]。たてがみのない個体は近親交配をしたライオンにもみられることがある。そのような個体は繁殖力も貧弱なものになる[35]。