佐太天神宮

| 佐太天神宮 | |

|---|---|

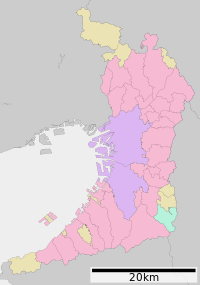

| 所在地 | 大阪府守口市佐太中町7丁目16-25 |

| 位置 | 北緯34度45分53.7秒 東経135度35分24.3秒 / 北緯34.764917度 東経135.590083度座標: 北緯34度45分53.7秒 東経135度35分24.3秒 / 北緯34.764917度 東経135.590083度 |

| 主祭神 | 菅原道真 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 創建 | 天暦年間(947年 - 957年) |

| 本殿の様式 | 一間社春日造 |

| 別名 | 佐太えびす |

| 札所等 | 菅公聖蹟二十五拝第9番 |

| 地図 | |

佐太天神宮(さたてんじんぐう)は、大阪府守口市佐太中町にある神社。旧社格は村社。大阪みどりの百選に選ばれている。「佐太えびす」とも呼ばれる。

祭神[編集]

- 主祭神 - 菅原道真

歴史[編集]

「佐太天神宮記」によると、現在当社がある場所は菅原道真の領地であり、道真が昌泰4年(901年)の昌泰の変で失脚して太宰府に左遷されることになった際にこの地に立ち寄り、しばらく舟をつないで滞在していたが、出立に際して自身の木像と自画像を残したとされている[1]。また、一説によると道真が当地に滞在したのは宇多上皇の計らいにより無実の証明がなされることを期待して、都からの沙汰を待っていたためとされており、この「沙汰」が転訛して地名が佐太になったとされる[2]。道真没後50年後の天暦年間(947年 - 957年)に、道真を慕う里人によって道真が残した自刻の木像をご神体として祠を建てたのが当社の始まりであるとする[3]。

以降は河内国茨田郡大庭荘の惣社となり、天正8年(1580年)に小出秀政が、次いで大坂夏の陣の戦後、元和元年(1615年)に秀政の子で岸和田藩主となった小出吉英により社殿が再興された[1]。

その後、淀藩主である永井尚政によって寛永17年(1640年)に本殿、慶安元年(1648年)に拝殿、幣殿、神門(石門)、神饌所、絵馬所、宝庫が造営されている[4]。しかし、費用を出したのは道真を崇敬する大坂の豪商・淀屋重當である[5]。延享3年(1746年)初演の『菅原伝授手習鑑』にある「佐太村の段」はこの神社がゆかりとなっている[4]。また、享和元年(1801年)に発刊された『河内名所図会』にも見える江戸時代の景観を現在まで残している[4]。

明治時代になると村社に列せられている。また、明治時代の初期までは、1月、5月、9月に連歌会が開催され、連歌が奉納されていた。

境内の南には来迎寺がある。

境内[編集]

境内は高さ20mを超える大樹など深い森におおわれており、大阪府の「大阪みどりの百選」に選ばれている[6]。また、長年にわたり奉賛会の氏子崇敬者によって梅が植栽されており、本殿から境内にわたって梅に彩られており初春の名所となっている[7]。

- 本殿(大阪府指定有形文化財) - 寛永17年(1640年)に淀屋重當の資金によって淀藩主永井尚政が再建。本殿は一間社春日造であり、正面に軒唐破風が付けられている。寛永17年(1640年)に神社が再興してから天和3年(1683年)まで、計9回の屋根替したことが棟札によって確認されている[8]。近世の村社会における神社の有様と役割が示されており、再建された端正な本殿と規模が大きいシコロ葺風に下屋を付加した拝殿が特徴とする貴重なものとして、本殿、拝殿と併せて府の有形文化財に登録されている[8]。なお、本殿の扁額にある「佐多天満大自在天神」は曼殊院良恕法親王の筆である[1]。

- 幣殿(大阪府指定有形文化財)

- 拝殿(大阪府指定有形文化財)

- 神輿庫 - 宝暦8年(1758年)再建。

- 社務所 - 1969年(昭和44年)再建。

- 筆塚 - 塚の字は当時の文部大臣森喜朗によるもの。

- 菅公水鏡の池 - 菅原道真の邸宅の池であったという。また、道真はこの池に自らの姿を写して自刻像を彫ったという[3]。

- 佐太会館

- 南門 - 宝暦3年(1753年)再建。

- 宝庫 - 慶安元年(1648年)に淀屋重當の資金によって永井尚政が再建。

- 手水舎 - 1965年(昭和40年)再建。

- 石井筒 - 慶安3年(1650年)2月25日に淀屋重當によって寄進された。

- 絵馬所 - 慶安元年(1648年)に淀屋重當の資金によって永井尚政が再建。

- 神饌所 - 慶安元年(1648年)に淀屋重當の資金によって永井尚政が再建。

- 神門(石門) - 慶安元年(1648年)に淀屋重當の資金によって永井尚政が再建。門柱と冠木が石で造られている珍しい門。

- 一の鳥居 - 扁額「佐太天神宮」は二品竹内御門主良尚入道親王の筆である[1]。

摂末社[編集]

- 戎社 - 祭神:戎大神(旧・告文天満宮 - 祭神:火乃迦具土神)明和2年(1765年)建立。1986年(昭和61年)に末社・告文天満宮に兵庫県西宮市の西宮神社から戎大神を勧請して祀り、戎社に改めて以来、「佐太えびす」として有名である。社殿の前に「佐太の戎さん」の像がある。

- 白太夫社 - 祭神:白太夫之命。明和2年(1765年)建立。

- 稲荷社 - 祭神:宇迦之御魂大神。元文2年(1737年)建立。

- 愛宕社 - 祭神:火産霊神。寛保2年(1742年)建立。

- 御旅社 - 1969年(昭和44年)建立。

- 牛社 - 宝暦3年(1753年)建立。

- 銅牛社 - 1985年(昭和60年)建立。

文化財[編集]

大阪府指定有形文化財[編集]

- 佐太天神宮 3棟 附:棟札9枚、棟札1枚

- 本殿

- 幣殿

- 拝殿

- 佐太天神宮 太刀 銘安定 附:金梨子地塗糸巻太刀拵 - 拵は金梨子地塗糸巻太刀拵であり寛文10年(1670年)の銘が記されている[9]。また、刀身は大和守安定の作になっており、安定の作の中では大作に属する貴重なものとして府の有形文化財に指定されている[9]。

守口市指定有形文化財[編集]

- 紙本著色天神縁起絵巻 附:黒漆塗松梅図納箱1函 - 文安3年(1446年)作の全6巻であり、願主は在地国人と考えられる三嶋太郎右衛門入道道妙で、詞書の筆者は当時守口周辺に勢力を持っていた河内守護畠山持国の被官である誉田遠江入道金宝と考えられている[10]。この誉田金宝は奈良の興福寺のとの繋がりが深かった関係から、絵は南都絵所の芝座の絵師である観深法眼の筆になるものと考えられている[10]。観深法眼の作品は非常に少なく、かつ詞書が「王城鎮守の神々おほくましませど」から始まる絵巻の中では、確認される最古のものとして貴重であるため、市の指定文化財に指定されている[10]。大阪市立美術館寄託。

前後の札所[編集]

所在地[編集]

- 大阪府守口市佐太中町7丁目16-25

アクセス[編集]

- 最寄バス停:京阪バス バス停「佐太天神前」下車後、徒歩約7分

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b c d 佐太神社-さたじんじゃ- - 大阪府神社庁第三支部2022年5月21日 閲覧

- ^ 佐太神社(守口市) - 大阪再発見!2019年6月2日 閲覧

- ^ a b 佐太天神宮ホームページ

- ^ a b c 守口市 神社 佐太天神宮 - iタウンページ2019年5月31日 閲覧

- ^ 佐太天神宮ホームページ 社殿

- ^ 大阪みどりの百選 守口市・門真市 - 大阪府2019年5月31日 閲覧

- ^ 佐太天神宮の梅開花 - 週刊大阪日日新聞2019年5月31日 閲覧

- ^ a b 【府指定有形文化財】佐太天神宮本殿(佐太天神宮) - 守口市2019年5月31日 閲覧

- ^ a b 【府指定有形文化財】佐太天神宮太刀(佐太天神宮) - 守口市2019年5月31日 閲覧

- ^ a b c 【市指定文化財】紙本著色天神縁起絵巻(佐太天神宮) - 守口市2019年6月2日 閲覧