琉球王国

- 琉球王国

- 琉球國

-

←

←

←

1429年 - 1879年[1]  →

→ →

→

(国旗) (国章)

-

公用語 琉球語 首都 首里[4] - 1. ^ 琉球藩時代も含む。 2. ^ 日章旗は元来琉球王国の船旗であり、その歴史は日本よりも古い。 3. ^ 王家の紋章であって国章ではない。 4. ^ 現在の那覇市首里に相当。 5. ^ 面積いずれも推定。1609年以降は奄美諸島は薩摩藩領になっている。 6. ^ 1872年の明治政府の人口調査による。 7. ^ 琉球処分命令が発せられた日。

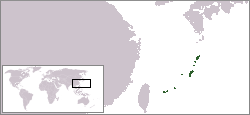

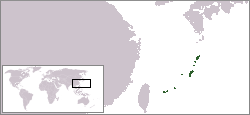

琉球王国(りゅうきゅうおうこく)とは、正式国名を琉球國とする琉球列島に存在した王国。1429年に成立したと考えられるが、1462年には王統が替わった。15世紀に明の冊封国となり、17世紀初頭に薩摩藩(日本)の付庸国となった。1871年の廃藩置県で鹿児島県下に編入されたが、1872年には琉球藩となる。1879年の琉球処分で王統の統治権がなくなり滅亡した。

最大版図は奄美諸島と沖縄諸島及び先島諸島(大東諸島と尖閣諸島は含まない)。王家の紋章は左三巴紋で「左御紋(ひだりごもん;フィジャイグムン)」と呼ばれた。

国名

正式国名は琉球國だが、現在では一般に琉球王国と呼ばれている。もともと「琉球」は中国側の呼称であるが、明との交易が始まった14世紀以降、琉球でも自国の国名として琉球國を用い、1872年(明治5年)の琉球藩設置まで、この国名が用いられた。

歴史

12世紀源為朝が琉球に逃れ、その子孫が初代琉球王舜天になったとの神話があるが、1429年、第一尚氏王統の尚巴志王の三山統一によって琉球王国の成立と見なされている。第一尚氏王統は、統一後も地方の諸按司の勢力が強く、有効な中央集権化政策を実施しなかったため内乱が絶えず、63年間で瓦解した。

1462年、尚泰久王の重臣であった金丸(尚円王)が、尚徳王の薨去後、王位を継承し、第二尚氏王統が成立した。王位継承に関しては、正史では重臣たちの推挙によって即位したと記されているが、クーデターによる即位だったのではないかとの説もある。その後、第二尚氏王統は、尚真王の治世に地方の諸按司を首里に移住させ、中央集権化に成功した。1571年には、王国は奄美諸島北部を侵略、制圧した。この時、王国の版図が最大になった。

その後豊臣秀吉が明とその進路にある李氏朝鮮を征服しようとし、琉球に助勢を命じたが、琉球は明の冊封国であったため断った。1609年、薩摩藩は、明との交易利権を狙って3000名の兵を率いて琉球へ侵攻した。火力で勝る島津軍は一ヶ月足らずで首里城まで進軍し、尚寧王は和睦を申し入れて開城した。こうして、王国は薩摩藩の付庸国となった。琉球王国は、薩摩藩への貢納を義務付けられ、江戸上りで江戸幕府に使節を派遣した。その後も琉球は、明を滅ぼした清にも朝貢を続け、薩摩藩と清の両属という体制となりながらも、独自の国と文化を維持した。また、琉球が支配していた奄美諸島は、薩摩藩直轄地となり分離された。しかし、表面上は琉球の領土とされ、中国や朝鮮からの難破船などに対応するため、引き続き王府の役人が派遣されていた。

1871年、廃藩置県によって鹿児島県の管轄となったが、1872年には琉球藩を設置し、明治政府により琉球国王尚泰を琉球藩王に封じた。1879年の琉球処分により沖縄県が設置され[1]、沖縄県令として鍋島直彬が赴任するに至り、王統の支配は終わった。琉球の王族は、日本の華族とされた。

政治

王府行政機構図

| 王府行政機構図 | ||||||||||

| 宝座 | 国王 | |||||||||

| 評 定 所 |

御座 | 摂政 | ||||||||

| 三司官 | ||||||||||

| 下御座 | 表十五人 | |||||||||

| 中央政庁 | 物奉行所 | 申口方 | ||||||||

| 用意方物奉行所 | 給地方物奉行所 | 所帯方物奉行所 | 平等方 | 泊地頭 | 双紙庫理 | 鎖之側 | ||||

| 物奉行 | 物奉行 | 物奉行 | 平等之側 | 泊地頭 | 双紙庫理 | 鎖之側 | ||||

| 吟味役 | 吟味役 | 吟味役 | 吟味役 | 吟味役 | 吟味役 | 日帳主取 | 日帳主取 | |||

| 役座 (役所) |

|

|

|

|

|

|

| |||

- 青字:表十五人

王府行政機構

評定所

評定所は国政を司る王府最高機関である。摂政および三司官が執務する場所は御座もしくは上御座と呼ばれ、表十五人が控える場所は下御座と呼ばれた。

- 摂政

- 摂政(シッシー)は日本の摂政職に近いが、ほぼ常設の官職である。国王を補佐し、三司官に助言を与える役目だが、辣腕をふるった羽地王子朝秀などを例外にすれば、通常は儀礼的な閑職であった。王子や按司など、王族から選ばれた。

- 例外は薩摩の侵攻直後に就任した僧菊隠で、これは薩摩との交渉役を期待されたためである。漢訳で国相と言った。

- 三司官

- 三司官(さんしかん)は実質的な行政の最高責任者であり、宰相に相当する。三人制で投票により親方の中から選ばれた。選挙権を持つ者は王族、上級士族ら200余名であった。王族には選挙権はあるが、被選挙権は無かった。

- 職掌は、用地方、給地方、所帯方に分かれ、3人がそれぞれを分担した。三司官の品位は正一品から従二品で、士族が昇進できる最高の位階であった。漢訳で法司と言った。

- 表十五人

- 表十五人(おもてじゅうごにん)は、摂政・三司官の下に位置する、物奉行3人、その下の次官級の吟味役3人、申口方の長官4人、その下の次官級の吟味役3人・日帳主取2人を合わせた計15名からなる協議機関である。国政の重要課題を協議して、摂政・三司官に上申するなどした。十五人衆、奉行衆とも言う。現在の国務大臣に相当する。

- 尚賢王の治世の1643年に置かれたが、表十五人は正式な官職名というよりは通称であり、普段はそれぞれの役所の長官および次官として働き、必要があれば集まって協議した。それゆえ、評定所の常設官職には含まれない[2]。

物奉行所

物奉行所は用意方、給地方、所帯方の3つの物奉行所からなり、それぞれに物奉行が一人いた。各物奉行は、同じく各物奉行所を担当するそれぞれの三司官の監督のもとで職務を行った。物奉行は今日の大臣・長官に相当し、その下に次官級の吟味役が置かれた。主に物奉行は親方(従二品)が、吟味役は親雲上(ペークミー・正四品)がその任に就いた。

- 用意方物奉行所

- 用意方(よういほう)は国有財産の管理・山川保全などを職掌とする官庁である。山奉行所、砂糖蔵、用意蔵、大台所、料理座、催促方の各役所を管轄した。

- 給地方物奉行所

- 給地方(きゅうちほう)は役人の給与・旅費などを職掌とする官庁である。船手蔵、高所、勘定座、用物座、給地座、救助蔵、道具当の各役所を管轄した。

- 所帯方物奉行所

- 所帯方(しょたいほう)は租税・国庫の出納などを職掌とする官庁である。田地方、取納座、座検者方、諸製方、米蔵、仕上世座、宮古蔵、銭蔵、賦方、蘇鉄方、紙座、櫨垂方、請地方の各役所を管轄した。

申口方

申口方(もうしぐちほう)は平等方、泊地頭、双紙庫理、鎖之側の四官庁からなる。平等方を除いて、それぞれ官庁名であると同時にその長官名を指した。各長官の下には次官級の吟味役か日帳主取が置かれた。申口方の長官は親雲上(正三品)が、その下の次官級は親雲上(正四品)がその任に就いた。従って、申口方の長官は物奉行よりも品位が下に位置する。長官は漢訳で耳目官と言った。

- 平等方

- 平等方(ひらほう)は司法(裁判所・警察署)と首里の土地山林を職掌とする官庁である。平等所とも言う。長官名は平等の側(ひらのそば)と言った。他に王家陵墓・玉陵の警備なども管轄した。

- 泊地頭

- 泊地頭(とまりじとう)は戸籍、民事、公安、消防、宗教、建設および琉球第二の貿易港のある泊村を職掌とする官庁およびその長官名である。寺社座、大与座、総横目、泊村方、普請奉行所、鍛冶奉行所、亙奉行所、総与力の各役所を管轄した。

- 双紙庫理

- 双紙庫理(そうしこり)は知行、褒賞、工芸や宮中のことを職掌とする官庁およびその長官名である。下庫理、書院、納殿、小細工奉行所、貝摺奉行所、厩方の各役所を管轄した。

- 鎖之側

- 鎖之側(さすのそば)は外交、文教などを職掌とする官庁およびその長官名である。御系図座、久米村方、那覇里主所、国学、久米村明倫堂、首里三平等学校所、那覇四町学校所、泊村学校所、首里各村学校所、、諸浦在番の各役所を管轄した。

文化

文学

尚清王から尚豊王の治世にかけての1531年から1623年の間に、琉球最古の歌謡集『おもろさうし』が編纂された。古来から伝わるおもろ(歌の意)・1554首を収録して、王府によって編纂されたものである。

17世紀になると、短詩型の叙情歌謡である琉歌が盛んになった。琉歌には様々な形式があるが、一般的には8・8・8・6の30音からなる形がよく知られている。琉歌の名人には惣慶忠義(1686年 - 1749年)、平敷屋朝敏(1700年 - 1747年)、玉城親方朝薫(1684年 - 1734年)、与那原親方良矩(1713年 - 1797年)、本部按司朝救(1741年 - 1814年)、東風平親方朝衛(1701年 - 1766年)等が古来より有名である。これらの歌人は、和歌・和文にも精通していた。女流歌人では、吉屋チル(1650年 - 1668年)と恩納なべ(尚穆王時代)が双璧としてよく知られている。

琉球舞踊

琉球舞踊は、中国からの使節を歓迎するために舞う宮廷舞踊「御冠船踊り」がその起源である。御冠船踊りはすべて貴士族の子弟のみによって踊られた。宮廷舞踊のことを明治以降の舞踊と区別する意味で、古典舞踊とも言う。古典舞踊には、老人踊り、若衆踊り、二才踊り、女踊り、打組み踊りなどがある。

廃藩置県によって琉球王国が滅亡し、士族階層が没落すると、古典舞踊を元にして雑踊りと呼ばれる民間舞踊が誕生した。また、昭和以降には、現代感覚を導入した創作舞踊というジャンルも出現し、これも琉球舞踊に含まれる。

音楽

宮廷音楽として、室内楽の御座楽(うざがく)や、屋外楽の路次楽などがあった。

工芸

染織の技法である紅型、漆器には琉球漆器、陶磁器には壺屋焼などがある。

武芸

琉球王国の詳しい武術については手 (沖縄武術)、空手道を参照。

沖縄固有の沖縄手、中国武術から発展したといわれる唐手などの手(ティー)という武術があった。

経済

琉球は、中国に冊封されることで、倭寇の取締りを尻目に東シナ海での中継貿易の中心の1つを担うようになり、経済基盤をつくり上げた。貿易範囲は日本の他、主に中国・朝鮮やベトナム、タイなど東南アジア諸国であった。

16世紀に入り、大航海時代を迎えたヨーロッパ諸国が東南アジアに貿易拠点を築き、さらに東シナ海に進出するようになると、ヨーロッパ人が東アジア諸国と直接貿易をするようになり、琉球の中継貿易は衰退した。また、戦国時代に戦費調達のため鉱山開発が進んだ日本が、安土桃山時代から江戸時代初頭にかけて、豊富な銀を持って東南アジア領域に進出し、多数の日本人町を形成するほど貿易の中心となった。ただし、明が朱印船を受け入れなかったため、琉球の対明中継貿易の地位は残り、命脈を保った。その後、東アジア諸国の鎖国政策によって国際貿易は縮小するが、薩摩藩の付庸国となることで日本との、朝貢貿易によって中国との貿易ルートを得た琉球が安定した中継貿易の地位を確立した。

19世紀に入ると、アヘン戦争に敗北した清が海禁政策を弱め、日本も開国してヨーロッパと直接貿易を再開した。これにより、香港や日本の開港5港などに貿易の中心は移り、琉球の東シナ海での中継貿易の地位はほぼ失われてしまう。結果、中継貿易を支えた琉球の日清両属体制は意義を失い、琉球処分で経済的にも政治的にも日本に完全に組み込まれた。

宗教

琉球固有の宗教

古来より琉球にはアニミズム、祖霊崇拝、おなり神信仰を基礎とする固有の宗教があり、首里には聞得大君御殿(きこえおおきみうどぅん)、首里殿内(しゅりどぅんち)、真壁殿内(まかべどぅんち)、儀保殿内(ぎぼどぅんち)の一本社三末社があった。聞得大君御殿は首里汀志良次町にあり、琉球各地にある祝女殿内(ぬんどぅんち)と呼ばれる末社を支配した。

聞得大君は琉球王国の高級神女三十三君の頂点に君臨する最高神女で、その地位は国王の次に位置し、前・元王妃など王族女性から選ばれて任に就いた。聞得大君は御殿の神体である「御スジノ御前」、「御火鉢ノ御前」、「金之美御スジノ御前」に仕え、国家安泰、海路安全、五穀豊穣などを祈願した。

神道

尚金福王(在位1449年 - 1453年)の時、那覇・若狭町に天照大神のほこらを建立したのが、史書で確認できる最初の神社建立である。沖縄には昔から波上宮、沖宮、識名宮、普天間宮、末吉宮、八幡宮、天久宮、金武宮の八社(琉球八社)があり、よく知られている。このうち、七社が熊野権現を、一社は八幡大神を祀っている。琉球第一の神社は波上宮である。

仏教

13世紀、英祖の治世に僧・禅鑑(国籍不明)が那覇に漂着し、王が禅鑑を尊信して浦添城の西に極楽寺を建立して禅鑑を開基としたのが、琉球に仏教が伝来した始まりと言われている。その後、察度の治世に日本の頼重法印が渡来して波上山護国寺を開き、尚泰久王の治世には京都から高僧・芥隠が渡来した。

芥隠は琉球における臨済宗の祖とも言うべき人物で、尚真王が1492年に円覚寺を創建するにあたって、芥隠を開基とした。円覚寺は琉球王家の庇護厚く、沖縄戦で焼失するまで琉球第一の巨刹として繁栄した。歴代国王の御後絵(肖像画)はすべて円覚寺に安置されていた。円覚寺、天王寺、天界寺を合わせて三大寺という。他に那覇の崇元寺も昔から有名である。

道教

琉球に道教が伝来した正確な時期を示す文献はないが、1719年に来琉した冊封使・徐葆光の『中山伝真録』の中に、道教の竈祭(かまどの神を祝う祭)が行われていたとの記述があることから、18世紀初頭には道教が信仰されていた事実を確認できる。その後、道教は琉球土着の民間信仰と融合して、婦女子の間で広く信仰された。

キリスト教

キリスト教の伝来は、尚豊王の治世の1622年、八重山に南蛮船が渡航して布教を行ったのが始まりである。日本ではキリスト教はすでに禁止されていたが、ジャワやルソンから往来する南蛮船が琉球諸島にたびたび寄港していた関係から、布教活動が行われた。しかし、この頃から琉球でもキリスト教は公には禁止されており、また薩摩藩からも度々禁令が発せられて琉球側に伝達されていたので、キリシタンは摘発されると罰せられた。

1846年、イギリスのベッテルハイムが来琉して、波之上の護国寺に住みながら布教活動を行った。しかし、王府の妨害もあり布教活動は困難を極めた。ベッテルハイムは滞在中琉球語を修得し、新約聖書の福音書のいくつかを翻訳して「琉球聖書」を作成し、後に香港で出版した。

身分制度

| 身分 | 戸数 | 割合 | |

| 御 殿 |

王子 | 2戸 | 0.002% |

| 按司 | 26戸 | 0.032% | |

| 殿 内 |

親方 (総地頭) |

38戸 | 0.047% |

| 脇地頭親方 親雲上 |

296戸 | 0.367% | |

| 一般士族 (里之子・筑登之親雲上) |

20,759戸 | 25.79% | |

| 平民 | 59,326戸 | 73.71% | |

| *戸数は『琉球藩臣家禄記』(1873年)、 『沖縄県統計概表』(1876年)より |

|||

琉球王国の詳しい身分制度については琉球の位階を参照。

琉球王国の身分制度は、御主加那志前(ウシュガナシーメ)と呼ばれた国王を頂点に御殿(ウドゥン)と呼ばれた王子、按司などの王族、殿内(トゥンチ)と呼ばれた親方、親雲上(ペークミー)などの上級士族、親雲上(ペーチン)と呼ばれた一般士族、百姓(ヒャクショウ)と呼ばれた平民からなる。

王子、按司は一間切を采地(領地)として与えられ、それぞれ王子地頭、按司地頭と呼ばれた。両者を一括して按司地頭とも言う。親方は一間切を領する総地頭、間切内の一村を領する脇地頭に分かれる。親雲上(ペークミー)とは、一村を領する脇地頭職にある親雲上(ペーチン)のことであり、発音で両者は区別された。親雲上(ペーチン)は一般士族である。

王子から親雲上までは広義における貴族階級であり、それぞれの家は系図(家譜)を持つことを義務づけられたことから、系持ちと呼ばれた。これに対して、平民は系図を持たないことから無系と呼ばれた。琉球王国末期、系持ちは総人口の25%超を占めたが、このうち実際に王府に勤めていたのはごく一部である。大部分は王府勤めを待ち望む無禄士族であった。

脚注

- ^ 琉球藩ヲ廃シ沖縄県ヲ被置ノ件(国立公文書館)

- ^ 真境名安興『沖縄一千年史』記載の「職制創設年表」の一覧(318、319頁)には「表十五人」の職制はない。

参考文献

- 真境名安興『沖縄一千年史』(真境名安興全集第一巻)琉球新報社 1993年

- 『沖縄門中大事典』那覇出版社 1998年 ISBN 4890951016