キャラメル

キャラメル、カラメル(caramel [ˈkærəˌmɛl, ˈkærəməl])は、砂糖の温度変化上の呼称、または砂糖や牛乳を煮詰めて作るキャンディ菓子や製菓材料。ポルトガル語の caramelo [kɐɾɐˈmɛlu]に由来する。

概要[編集]

砂糖の温度変化上では、キャラメルは115 - 121℃程度に熱したものをいう(これより温度が低いものはフォンダン(107 - 115℃程度)、温度が高いもの(140℃程度)はタフィーとなる)[1]。一方、カラメルは190℃程度に熱した茶褐色の状態のものをいう[1]。

素材で区別されることもあり、キャラメルは砂糖、生クリーム(または牛乳)、バター、蜂蜜を主な材料とするのに対し、カラメルは水と砂糖だけを煮詰めたものと説明されることもある[2]。

なお、キャラメルは英語であり、カラメルはフランス語読みと説明されることもある[3]。

カラメル[編集]

特性[編集]

砂糖の温度変化上では、カラメルは190℃程度までに熱した茶褐色の状態のものをいい、ソースやコーラなどの着色に用いられる[1]。

なお、これとは別に、砂糖の温度変化上では165 - 180℃程度の淡褐色の状態のものをカラメルソースといい、カスタードプリンなどに利用される[1]。

カラメル化反応[編集]

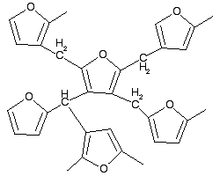

火を用いた調理法における化学反応の代表的なものとしてカラメル化反応がある[4]。ショ糖を構成する還元糖であるd-フルクトース(d-Fru)とグルコース(Glc)は反応性が高く、水を加えずに加熱すると水飴状に溶けながら糖同士が脱水縮合して様々な構造の重合物が生ずるが、特にα結合したフルクトフラノース(Fruf)を含んだ化合物(α結合したFruf分子重合物)を生じて食感や味に変化を起こすとされる[4]。

カラメルは、メイラード反応のメラノイジンほどではないが抗酸化作用を有し[5]、一般に色が濃いほど抗酸化作用が強く、窒素含有量の多いものほど抗酸化作用が強くなる[6]。

キャラメル[編集]

砂糖の温度変化上では、キャラメルは砂糖を115 - 121℃程度までに熱した状態をいい、直径6ミリ程度の粘り気のある泡が多く出ている状態をいう[1]。

先述のように乳製品を用いた砂糖菓子をいうこともある[2]。以下では砂糖菓子について述べる。

歴史[編集]

西暦900年頃にクレタ島の製糖所で作られるようになったとされる[8]。これらは11世紀に十字軍によってヨーロッパに持ち帰られ、16世紀にはカトリーヌ・ド・メディシスによってフランスにもたらされた。フランスで発展した砂糖菓子から、アンリ・ルルーは故郷ブルターニュ産の塩を用い塩バターキャラメルを作った。ブルターニュやノルマンディーは乳製品も豊富な土地柄であり、これを活かすことで現代のキャラメルは誕生することになった[9]。

製品[編集]

地域の特産品を用いた地域商品や、生クリームを多量に用いる生キャラメルなどがある。

種類[編集]

- 森永ミルクキャラメル(森永製菓)

- サイコロキャラメル(道南食品)・・・明治子会社

- グリコ・アーモンドグリコ(江崎グリコ)

- ドゥルセ・デ・レチェ - 中南米のキャラメル

- 生キャラメル

- 塩バターキャラメル(フランス、ブルターニュ地方の塩を用いる塩辛さと甘みを併せ持つ製品。発案者はアンリ・ルルー)

など

地域商品[編集]

- さつまいもキャラメル(サツマイモ)[注釈 1]

- ジンギスカンキャラメル(ジンギスカンの味に似せたフレーバー)

- 生キャラメル(マンゴー・イチゴ・オレンジなど)

など

利用製品[編集]

- キャラメルコーン(スナック菓子)

- チョコボール(チョコレート菓子)

- キャラメル・マキアート - カフェラテをキャラメル味のシロップで味付けした飲み物

- プリン・ロールケーキ

- キャラメル・ポップコーン

など

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b c d e “砂糖の種類”. aff 2016年11月号(農林水産省). p. 13. 2023年10月30日閲覧。

- ^ a b “キャラメルとカラメルはいっしょ?”. オレンジページ. 2023年10月30日閲覧。

- ^ “ご存知ですか?キャラメルと生キャラメルの違い”. ニッポン放送. 2023年10月30日閲覧。

- ^ a b 鹿島騰真、石渡明弘、藤田清貴、伏信進矢「カラメルに含まれるオリゴ糖を分解する酵素の同定と構造基盤」『生物物理』第62巻第3号、日本生物物理学会、2022年、184-186頁。

- ^ 下橋淳子「褐変物質のDPPHラジカル消去能」『駒沢女子大学研究紀要』第37巻、17-22頁、2004年3月3日。doi:10.18998/00000638。 NAID 110004678454。2022年1月19日閲覧。

- ^ 市川朝子; 藤井聡; 河本正彦「各種カラメル色素のリノール酸に対する抗酸化作用」『日本食品工業学会誌』第22巻、第4号、159-163頁、1975年4月15日。doi:10.3136/nskkk1962.22.159。国立国会図書館書誌ID:1599456。

- ^ 「産業の岡崎」岡崎市、1953年4月10日、34-35頁。

- ^ 田代文子、大下市子、五島淑子、時枝久子「比較食文化史年表(ヨーロッパおよびアメリカ大陸:古代~AD1600)」『会誌食文化研究』第12巻、一般社団法人 日本家政学会 食文化研究部会、2016年、57-66頁。

- ^ 大森由紀子 『フランス菓子図鑑 お菓子の名前と由来』 世界文化社、65頁。