「太田川放水路」の版間の差分

Dušan Kreheľ (bot) (会話 | 投稿記録) More used with only one reference definition: 1 new reference and 1 new reference call. |

表現の微修正 タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |

||

| (他の1人の利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

{{Vertical_images_list |

{{Vertical_images_list |

||

|幅= 300px |

|幅= 300px |

||

| 1=Hiroshima amazing view from mountains - panoramio.jpg| 2= |

|||

| 1=Otagawa hosuiro 01.JPG| 2=ほぼ中間地点の[[新己斐橋]]周辺。 |

|||

| 3=OTA River Floodway 2013.jpg| 4=2013年時点での太田川放水路。 |

|||

}} |

}} |

||

'''太田川放水路'''(おおたがわほうすいろ) |

'''太田川放水路'''(おおたがわほうすいろ)は、[[広島県]][[広島市]]を流れる[[太田川]][[水系]]の本流。 |

||

太田川下流域の[[洪水]]抑制のため同地にあった山手川を拡幅した[[放水路]]である。延長約9km{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}}。1932年([[昭和]]7年)から工事に入り[[戦中]]に一時工事中断、戦後再び行われ[[1967年]](昭和42年)に完成した。北から流れてきた太田川本流が、左岸[[東区 (広島市)|東区]][[牛田 (広島市)|牛田]]・右岸[[安佐南区]][[祇園 (広島市)|長束]]で[[旧太田川]]と分流し、[[西区 (広島市)|西区]]内を南南西方向に向かって流れ、[[広島湾]]に注ぐ。 |

|||

== 概要 == |

|||

太田川下流域の[[洪水]]抑制のため、この地にあった山手川を拡幅した河川、つまり人工で造られた河川である。[[昭和]]初期から工事に入り[[戦中]]一時工事中断、戦後再び行われ、[[1967年]](昭和42年)に完成した。 |

|||

児童文学『[[ズッコケ三人組]]』に出てくる「大川」はこの川がモデルである{{r|west21}}。 |

|||

北から流れてきた太田川本流が、左岸[[東区 (広島市)|東区]][[牛田 (広島市)|牛田]]・右岸[[安佐南区]][[祇園 (広島市)|長束]]で[[旧太田川]]と分流し、[[西区 (広島市)|西区]]内を南南西方向に向かって流れ、[[広島湾]]に注ぐ。延長約9km<ref>国土交通省、2011年、p.90</ref>。なお河口は[[漁港漁場整備法]]により指定された[[草津漁港]]の区域である<ref>{{Cite web|url=http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kouwan/outline-a05.html#hiroshima|title=管内の概要~所轄区域~|publisher=広島港湾振興事務所|accessdate=2013-05-13}}</ref>。 |

|||

== 沿革 == |

|||

児童文学『[[ズッコケ三人組]]』に出てくる「大川」はこの川がモデルであり、1960年代の放水路の様子が垣間見える。 |

|||

=== 背景 === |

|||

{{Vertical_images_list |

|||

== 機能 == |

|||

|幅= 300px |

|||

=== 諸元 === |

|||

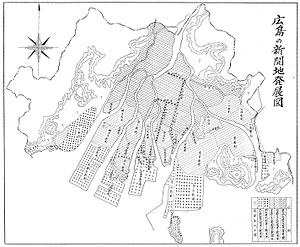

| 1=Gaikan Hiroshima-shishi map-01.jpg| 2=『広島の新開地発展図』 |

|||

標準断面などは以下のとおり<ref name="jsce46090015p17">土木学会誌、1961年、p.17</ref><ref>国土交通省、2011年、p.19</ref>。 |

|||

| 3=19-2 相生橋電車鉄橋ノ墜落跡 70048 002.jpg| 4=1919年(大正8年)洪水では本川(当時は太田川本流)に架かる[[相生橋]]が落橋した。 |

|||

* 延長 : 約9km |

|||

| 5=Hiroshima map circa 1930.PNG| 6=1930年ごろの広島市絵地図。 |

|||

* 計画高水流量 : 4,000m<sup>3</sup>/s |

|||

}} |

|||

* 河川断面 : 複断面 |

|||

広島は、近世においては広島藩の中心地として人口が増え江戸・大坂・京都・名古屋・金沢に次ぐ大都市となり、近代は軍都・学都として中国地方第一の重要都市であった{{Sfn|内務省|1936|p=1}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。その広島は太田川下流域の広島デルタ内で発展した。[[安土桃山時代]]に[[広島城]]が造られ城下町が形成された頃より開発が始まり{{Sfn|あゆみ|2018|p=3}}、[[江戸時代]]以降は[[干拓]]事業{{Sfn|あゆみ|2018|p=3}}、[[昭和]]時代以降は[[広島港]]開発とともに埋立により{{r|ph41228}}、海に向かって伸びていった。 |

|||

* 河幅 : 河口435mから分流部270m |

|||

** うち低水路幅は河口から3km以内は150m、3kmから5kmまで130mまで減幅、5kmから分流部まで130m |

|||

* 堤防 |

|||

** 計画堤防高 : T.P. +5.0m から +6.9m(竣工時は+5.3m) |

|||

** 天端幅 : 8m(竣工時) |

|||

** 法勾配 : 2割勾配、うち低水路4割勾配(竣工時) |

|||

=== 分流調整 === |

|||

[[ファイル:Distributary of Ota River 1988.jpg|thumb|250px|分流地点(1988年<ref name="mlit">{{国土航空写真}}</ref>)。右方向が上流、左方向へ流れるのが放水路、下方向が旧太田川。]] |

|||

放水路と旧太田川含めた市内派川([[天満川 (広島県)|天満川]]・[[元安川]]・[[京橋川]]・[[猿猴川]])の流量は、西区大芝にある[[祇園水門]]および[[大芝水門]]の2つの水門で調整している<ref name="mlit0215">{{Cite web | title = 太田川放水路について | publisher = 国土交通省太田川工事事務所 | url = https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/pdf/0215.pdf |format=PDF | accessdate =2013-05-13 }}</ref>。 |

|||

ここより上流の[[安佐北区]]口田1丁目にある矢口第1水位観測所の観測値により2つの水門は連動し、平水時(平常時)は大芝水門を全開し旧太田川に水を流して市内派川が流量不足にならないようにし、洪水時(増水時)は逆に祇園水門を全開し放水路に水を流すようにして市内派川の洪水を防いでいる<ref name="mlit0215" />。 |

|||

完成から40年以上も経っていることから、一部で腐食が発生し老朽化が進んでいる<ref name="mlit2011p70" />。更にレベル2地震動に対する[[耐震基準]]を満足させるため、将来的には施設の改築が行われる予定となっている<ref name="mlit2011p70" />。 |

|||

またその構造上の原因で、分流地点中央で土砂堆積が発生(下写真参照)し、洪水時の分流量に少なからず影響を与えている<ref>国土交通省、2011年、p.73</ref>。 |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:center;" |

|||

|+分流地点の施設 |

|||

|- |

|||

!colspan="2"|施設!!祇園水門!!大芝水門 |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|河川||太田川放水路||旧太田川 |

|||

|- |

|||

|rowspan="2"|開閉<br />状況||平水時||[[ファイル:Gion_Sluice_at_Hiroshima_01.jpg|200px]]<br />調整<br />(ゲート降下)||[[ファイル:Ohshiba Bridge at Hiroshima 01.jpg|200px]]<br />全開<br />(ゲート上昇) |

|||

|- |

|||

|洪水時||[[ファイル:Gion_Sluice_at_Hiroshima_02.jpg|200px]]<br />全開<br />(ゲート上昇)||[[ファイル:Ohshiba_Sluice_at_Hiroshima_02.jpg|200px]]<br />調整<br />(ゲート降下) |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|計画高水流量<ref>国土交通省、2011年、p.15</ref>||4500m<sup>3</sup>/s||3500m<sup>3</sup>/s |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|構造<ref name="mlit2011p70">国土交通省、2011年、p.70</ref>||ローラーゲート+固定堰||ローラーゲート+固定堰 |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|形状<ref name="mlit2011p70" />||ゲート:幅32m×高3.1m×3門<br />固定堰:143.7m||幅13.33m×高7.2m×3門<br />固定堰:92.8m |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|備考||車両通行不可||車両通行可(大芝橋) |

|||

|} |

|||

[[ファイル:Cloudburst damage of Hiroshima 5D5A0309.jpg|left|500px|thumb|[[平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害]]当日の様子。]]{{-}} |

|||

昭和初期当時の太田川下流域には7派川あった{{Sfn|内務省|1936|p=1}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。以下河口付近西側から、 |

|||

== 沿革 == |

|||

=== 前史 === |

|||

[[ファイル:Hiroshima map circa 1930.PNG|300px|thumb|right|1930年ごろの広島市絵地図。放水路の位置に2つの川が確認できる。]] |

|||

;地理 |

|||

太田川下流域の広島デルタは、[[中世]]から活発となった[[たたら製鉄]]での[[鉄穴流し]]に伴う大規模な土砂流出によって下流域に堆積したことで形成されたと考えられている<ref name="mlit2011p14">国土交通省、2011年、p.14</ref>。つまり、太田川下流域の支川はこの時代から形成された。[[江戸時代]]以降は[[干拓]]事業<ref name="mlit2011p14" />、[[昭和]]時代以降は工業港としての[[広島港]]開発による埋立により<ref>{{Cite web | title = 広島工業港 | publisher = [[広島県立文書館]]| date = 2009 | url = http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/41228.pdf |format=PDF | accessdate =2013-05-13 }}</ref>、河口は沖合に伸びていった。昭和初期当時の太田川下流域は七派川あった<ref name="jsce46090015p16">土木学会誌、1961年、p.16</ref><ref name="jsce48226">内務省大阪土木出張所、1936年</ref>。以下西側から、 |

|||

* 山手川(己斐川) |

* 山手川(己斐川) |

||

* 福島川(川沿川) |

* 福島川(川沿川) |

||

| 71行目: | 28行目: | ||

* [[京橋川]] |

* [[京橋川]] |

||

* [[猿猴川]] |

* [[猿猴川]] |

||

この7派川は太田川の洪水を呑みきれなかった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。規模の大きな洪水は、江戸時代に約30回{{Sfn|あゆみ|2018|p=4}}、明治以降戦中までに7回あった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。特に大きなものでも、[[1654年]]([[承応]]2年)・[[1796年]]([[寛政]]8年)・[[1859年]]([[嘉永]]3年)・[[1886年]](明治19年)・[[1919年]]([[大正]]8年)・[[1928年]](昭和3年)に起こっている{{Sfn|内務省|1936|p=2}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=5}}。これに対して、この地を治めるものは治水対策を行なってきたが実らず、流域住民により抜本的な改修が望まれていた{{Sfn|内務省|1936|p=6}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=6}}。 |

|||

また[[明治]]時代以降、広島は[[大日本帝国陸軍]][[第5師団 (日本軍)|第5師団]]が置かれるなど軍都として、[[広島高等師範学校]]以下高等諸学校ができるなど学都として発展し、市町村合併もあり人口が爆発的に増加した<ref name="jsce46090015p16" />。 |

|||

また広島は干拓・埋立で形成された土地であることから堤内地が低く大潮の満潮位より低い土地に市街地があり、更に[[広島湾]]の干潮差は大きい{{efn2|1961年の論文では約2.27mと表記{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}、2020年時点の広島市公式では最大4.4m{{r|pyonta}}。}}ことから洪水と大潮満潮がぶつかれば市内の広範囲で浸水する危険性があった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。洪水対策と共に沿岸部の高潮対策も施す必要があった。 |

|||

;洪水被害 |

|||

[[安土桃山時代]]、[[広島城]]下が開発されて以降、この地を治めるものは治水対策を行なってきた<ref name="jsce48226" /><ref name="mlit2011p14" />。しかし対策は実らずたびたび洪水が発生した。江戸時代には[[1654年]]([[承応]]3年)・[[1796年]]([[寛政]]8年)・[[1859年]]([[嘉永]]3年)と大規模な洪水が発生し、明治以降昭和初期までに[[1886年]](明治19年)・[[1919年]]([[大正]]8年)・[[1928年]](昭和3年)をはじめとする7度の洪水に遭遇する<ref name="jsce48226" /><ref name="jsce46090015p16" />。 |

|||

1896年(明治29年)[[河川法]](旧法)が制定、1910年(明治43年)第1次治水計画が策定されたものの、太田川はこれに含まれなかった{{r|mizu}}。1921年(大正10年)第2次治水計画の際に太田川が含まれるようになったものの、国の直轄事業での改修にはすぐに至らず、その間に洪水被害が起きていた{{r|mizu}}。地元広島市民は一向に改善しない状況に対して運動を開始、地元選出の[[望月圭介]][[内務大臣 (日本)|内相]]に陳情書を提出するなど、働きかけた{{r|mochizuki}}。[[1927年]](昭和2年)、[[内務省 (日本)|内務省]]により太田川全流域の改修計画が作成されようやく改修事業が進むことになり、[[1932年]](昭和7年)[[帝国議会]]にて予算が了承された{{r|mlit0215}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=15}}{{r|mizu}}。その中で放水路方式が採用することになった{{r|ccba}}{{r|mizu}}。 |

|||

1919年から1928年までの水害による被害額は当時のお金で1,107万円にものぼり、流域住民により抜本的な改修が望まれていた<ref name="jsce48226" />。 |

|||

=== 着工 === |

=== 着工 === |

||

検討当時太田川の疎通能力は2,000m<sup>3</sup>/s程度しかったため市内派川の浚渫・拡幅あるいは放水路開削が検討され、市内中心部に近い派川を拡幅嵩上げすることは都市計画上そして河口部の港湾との兼ね合いから困難であったため、最も西方を流れ流域に重要施設が少なかった山手川と福島川の一部を開削拡幅して新しい放水路とすることが決定した{{r|ccbaooshiba_gion}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。 |

|||

[[1932年]](昭和7年)国営工事(内務省直轄)として改修が着手され測量を開始し{{Sfn|内務省|1936|p=2}}、[[1934年]](昭和9年)から本格的な工事が着工した{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=6}}。当時の予定は、総工事費1,500万円で工期は15年{{Sfn|内務省|1936|p=2}}。工事は太田川流域全体で行われ、そのうち下流域のみの主な工事内容は以下のとおり。 |

|||

[[ファイル:太田川放水路1938.jpg|300px|right|thumb|1938年旧陸軍撮影]] |

|||

* 計画高水流量は、1919年(大正8年)7月4日に観測された洪水流量から算出し、4,500m<sup>3</sup>/s とする{{Sfn|内務省|1936|p=6}}。 |

|||

* 山手川と一部の福島川を合わせて拡幅した全長9kmの「山手川分水路」を整備し、計画高水流量の内3,500m<sup>3</sup>/sを分水路に放流、残り1,000m<sup>3</sup>/sを本川に放流する{{Sfn|内務省|1936|p=6}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}。 |

|||

* 工事区間は、左岸[[安芸郡 (広島県)|安芸郡]][[戸坂村]]・右岸[[安佐郡]][[祇園 (広島市)|原村]]から海まで{{Sfn|内務省|1936|p=6}}。 |

|||

* 山手川分水路 |

|||

** 河幅300m内外、河川敷を設ける{{Sfn|内務省|1936|p=6}}。堤防は、天端幅は6m、法面は表が2割勾配で裏が2割から2割5分勾配。河川改修に伴う掘削土で形成する{{Sfn|内務省|1936|p=7}}。 |

|||

** 右岸側の支流、安川・山本川・八幡川分水路の合流地点に逆流防止のため水門を設ける{{Sfn|内務省|1936|p=7}}。 |

|||

* 太田川 |

|||

** 戸坂村および原村付近を改修し堤防を新築する{{Sfn|内務省|1936|p=6}}。 |

|||

** 分水地点の本川側のみに分水門(調節門)を設ける{{Sfn|内務省平面|1936|p=}}。 |

|||

* その他 |

|||

** 付帯工事として、改修に伴い各道路橋や電車橋、樋門を新築する{{Sfn|内務省|1936|p=7}}。 |

|||

{{Vertical_images_list |

{{Vertical_images_list |

||

|幅= 300px |

|幅= 300px |

||

| 1=Pre-attack.jpg| 2=1945年[[広島市への原子爆弾投下|原爆投下]]直前の広島市。米軍撮影。この時点でまだ放水路改修工事が行われていないことが確認できる。 |

|||

| 1=Hiroshima City Map 1945.jpg| 2=1945年の広島市地図。 |

|||

| 3= |

| 3=Post-attack.jpg| 4=原爆投下後の広島市。 |

||

| 5=Post-attack.jpg| 6=原爆投下後の広島市。 |

|||

}} |

}} |

||

[[1936年]](昭和11年)、下流部の福島町・[[三篠町|南三篠町]]の一部で用地買収が始まる{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。当時広島は軍都であり工事自体が[[大日本帝国陸軍|旧陸軍]]・[[大日本帝国海軍|旧海軍]]からの要望もあったことから、用地取得はほぼ強制的に行われていた{{r|mizu}}。 |

|||

[[1927年]](昭和2年)、[[内務省 (日本)|内務省]]により太田川全流域の改修計画が作成され、この中で山手川と福島川を利用した放水路の開削が決定した<ref name="mlit0215" />。 |

|||

[[1944年]](昭和19年)、[[太平洋戦争]]の戦況悪化によりに一時工事中断している{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=6}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}。なおこの時点での放水路工事は、河口付近の[[浚渫]]と分流地点の護岸工事ぐらいで、ほとんど進んでいなかった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}。 |

|||

[[1932年]](昭和7年)、[[帝国議会]]にて予算が了承され<ref name="mlit0215" />、国営工事(内務省直轄)として改修が着手され測量を開始し<ref name="jsce48226" /><ref name="jsce46090015p16" />、[[1934年]](昭和9年)から本格的な工事が着工した<ref name="mlit2011p16">国土交通省、2011年、p.16</ref>。当時の予定は、総工事費1,500万円で工期は15年<ref name="jsce48226" /><ref name="jsce46090015p16" />。工事は太田川流域全体で行われ、そのうち下流域のみの工事内容は以下のとおり<ref name="jsce48226" /><ref name="jsce46090015p16" />。 |

|||

* 工事区間は、左岸[[安芸郡 (広島県)|安芸郡]][[戸坂村]]・右岸[[安佐郡]][[祇園 (広島市)|原村]]から海までの12.4km。 |

|||

* 計画高水流量は、1919年(大正8年)7月4日に観測された洪水流量から算出し、4,500m<sup>3</sup>/sとする。 |

|||

* 山手川・福島川 |

|||

** 山手川と一部の福島川を合わせて拡幅した全長9kmの「山手川分水路」を整備し、計画高水流量の内3,500m<sup>3</sup>/sを分水路に放流、残り1,000m<sup>3</sup>/sを本川に放流する。 |

|||

** 山手川分水路は、河幅300m内外、河川敷を設ける。 |

|||

** 福島川は埋め立て、廃川とする。この際河川改修に伴う掘削土で埋め立てる。 |

|||

* 太田川 |

|||

** 戸坂村および原村付近を改修し堤防を新築する。 |

|||

** 分水地点の本川側のみに分水門(調節門)を設け、本川流量を調整する。 |

|||

* 堤防 |

|||

** 堤防は、天端幅は6m、法面は表が2割勾配で裏が2割から2割5分勾配。河川改修に伴う掘削土で形成する。 |

|||

** 山手川右岸側の支流、安川・山本川・八幡川分水路の合流地点に逆流防止のため水門を設ける。 |

|||

* その他 |

|||

** 付帯工事として、改修に伴い各道路橋や電車橋、樋門を新築する。 |

|||

** 改修事務所を広島第二中学校(現[[広島県立広島観音高等学校]])北側に置く。 |

|||

[[1936年]](昭和11年)、下流部の福島町・[[三篠町|南三篠町]]の一部で用地買収が始まる<ref name="jsce46090015p17" />。 |

|||

この戦中終戦時期に、[[1943年]]7月(昭和18年不明)・同年9月20日([[昭和18年台風第26号]])および[[1945年]]9月18日(昭和20年[[枕崎台風]])と、計画高水流量を上回る洪水が発生している{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}。また1942年8月27日(昭和17年[[周防灘台風]])広島湾で計画高潮位を上回る異常潮位を記録している{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=13}}。そして1945年(昭和20年)8月6日[[広島市への原子爆弾投下]]により流域は荒廃と化している{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。そのため新たな都市計画と共に河川・港湾計画が見直されることになった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。 |

|||

[[1944年]](昭和19年)、[[太平洋戦争]]の戦況悪化によりに一時工事中断している<ref name="mlit2011p16" />。なおこの時点での放水路工事は、河口付近の[[浚渫]]と分流地点の護岸工事ぐらいで、ほとんど進んでいなかった<ref name="mlit2011p16" /><ref name="jsce46090015p17" />。 |

|||

=== 工事再開 === |

|||

1946年(昭和21年)「[[戦災復興都市計画|広島復興都市計画]]」が決定、[[平和大通り]]などの主な道路・公園・河岸緑地・土地区画整理事業などの戦後広島の都市づくりが始まった{{r|ch4ae6aedd005}}。 |

|||

* 1936年内務省作成{{PDF|[http://library.jsce.or.jp/Image_DB/j_naimusyo/kawa/48226/zu.pdf 太田川改修計畫概要平面圖]}} |

|||

* 1946年広島市作成[{{NDLDC|3856359}} 広島復興都市計画街路網公園配置図] |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:right;float:right;" |

|||

|+ 事業量{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}} |

|||

|- |

|||

|工事延長||9.0km |

|||

|- |

|||

|浚渫||139万m3 |

|||

|- |

|||

|掘削||390万m3 |

|||

|- |

|||

|築堤||169万m3 |

|||

|- |

|||

|護岸||26万m2 |

|||

|- |

|||

|橋梁||11橋 |

|||

|- |

|||

|用地補償||159万m2 |

|||

|- |

|||

|家屋補償||1,800万戸 |

|||

|} |

|||

{{Vertical_images_list |

{{Vertical_images_list |

||

|幅= 300px |

|幅= 300px |

||

| 1=太田川放水路1961.jpg| 2=1961年工事中<ref name="mlit" /> |

|||

| 1=Ota river and Nishi-Hiroshima Station 1988.jpg| 2=1988年[[西広島駅]]付近<ref name="mlit" />。この左岸側(右側)が福島町であり、放水路工事において掘削量の多かった地点。 |

|||

| 3=太田川放水路1966.jpg| 4=1966年工事中<ref name="mlit" /> |

|||

| 3=Hiroshima-Nishi Airport 1981.jpg| 4=1981年河口部<ref name="mlit" />。河口左岸側(右側)が当時の広島空港、見切れているが右岸側が草津漁港にあたる。右岸入江を入った所が旧草津漁港であり、この付近の護岸は放水路整備後に[[草津 (広島市)|草津地区]]埋立により整備されたもの。 |

|||

| 5=太田川放水路1976.jpg| 6=1976年<ref name="mlit" />。広島空港滑走路延伸(1972年)、西部開発地区埋立工事中。 |

|||

}} |

}} |

||

放水路計画も見直され、本川拡幅案・猿猴川拡幅案・元放水路掘削(戦前の山手川放水路計画から更に掘削する)案などが検討され、結果元計画どおりに進められることが決定した{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。ただ戦前の計画からいくつか変更点があった。 |

|||

この戦前の工事中時期に、[[1943年]](昭和18年)9月20日(台風26号)および[[1945年]](昭和20年)9月18日([[枕崎台風]])と、計画高水流量を上回る洪水が発生している<ref name="jsce46090015p16" />。また1945年8月6日[[広島市への原子爆弾投下]]により流域は荒廃地と化している。 |

|||

* 計画高水流量は、[[枕崎台風]]で観測された洪水流量から算出し、6,000m<sup>3</sup>/sとする。うち「太田川放水路」に4,000m<sup>3</sup>/s、本川に2,000m<sup>3</sup>/s分流する{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}。 |

|||

=== 戦後 === |

|||

* 放水路の流量増加分は低水路の河床掘削でまかなう{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=16}}。 |

|||

[[1946年]](昭和21年)、[[建設省]](現[[国土交通省]])により工事を再開しようとした<ref name="jsce46090015p17" />。ただ戦前用地買収した福島町の国有地に、戦後のどさくさに紛れ[[バラック]]が不法に建てられる<ref name="jsce46090015p17" />。この住民や、[[山陽本線]]以北の未用地買収の地区住民、河口部の[[草津 (広島市)|草津地区]]の漁業関係者、福島川の[[漁業権]]を持つ漁民により、それぞれで放水路工事反対運動が起こった<ref name="mlit2011p16" /><ref name="jsce46090015p17" />。そのため、[[1950年]](昭和25年)まで更に工事が中断された<ref name="jsce46090015p17" />。[[1951年]](昭和26年)山陽本線以北の補償が好転したことから部分的に工事再開したが<ref name="mlit2011p16" />、その工事の際に出た土砂流出により河口部の漁場が荒れたとして工事反対運動が再燃し[[1953年]](昭和28年)再び工事中断となった<ref name="jsce46090015p17" />。 |

|||

* 浚渫および掘削で出た土砂は福島川の埋め立てや放水路築堤に用いることに加え、河口左岸側に造られる広島空港(現[[広島西飛行場|広島ヘリポート]])整備用にも用いる{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。 |

|||

* 放水路側の分流口に、水門+固定堰を新たに設ける{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=18}}。本川側の分流口について、牛田側護岸をより鋭角にする。構造物は水門+越流ぜきとする{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=18}}。 |

|||

* 放水路嵩上げに伴い[[山陽本線]]・[[可部線]]の嵩上げ、[[横川駅]]橋上化{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}}。 |

|||

1946年、[[建設省]](現[[国土交通省]])は工事を再開しようとした{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。ただ戦前用地買収した福島町の国有地に、戦後のどさくさに紛れ不法に家屋が建てられていた{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。この住民や戦前の用地買収時における補償に納得できないもの、[[山陽本線]]以北の未用地買収の地区住民、河口部の[[草津 (広島市)|草津地区]][[広島かき|カキ]]・[[海苔|ノリ]]養殖業関係者、福島川の[[漁業権]]を持つ漁民により、それぞれで放水路工事反対運動が起こった{{r|mizu}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。1948年(昭和23年)[[楠瀬常猪]]県知事が工事再開を公表したが{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}、実際は[[1950年]](昭和25年)まで工事は進まなかった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。 |

|||

その後行政と住民とで協議を重ね、[[1954年]](昭和29年)5月に草津地区漁業補償、[[1955年]](昭和30年)1月に福島地区バラック立退、同年9月に福島川漁業補償が解決したことから、本格的な工事に入ることとなった<ref name="mlit2011p16" /><ref name="jsce46090015p17" />。 |

|||

[[1951年]](昭和26年)山陽本線以北の補償が好転したことから部分的に工事再開したが、その工事の際に出た土砂流出により河口部の漁場が荒れたとして工事反対運動が再燃し[[1953年]](昭和28年)再び工事中断となった{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。1954年(昭和29年)福島川について話し合いが終わり埋立工事を行うも、地元の対策委員会が分裂したため、話し合いは振り出しに戻り工事中断となった{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。 |

|||

戦前の計画から、以下のとおりいくつか変更点があった<ref name="jsce46090015p16" /><ref name="jsce46090015p17" /><ref>土木学会誌、1961年、p.18</ref>。 |

|||

* 計画高水流量は、昭和18年台風26号および[[枕崎台風]]に観測された洪水流量から算出し、6,000m<sup>3</sup>/sとする。うち、「太田川放水路」に4,000m<sup>3</sup>/s、本川に2,000m<sup>3</sup>/s分流する。 |

|||

* これに伴い、放水路の低水路河床を更に掘削する。 |

|||

* 浚渫および掘削で出た土砂は福島川の埋め立てや放水路築堤に用いることに加え、河口左岸側に造られる広島空港(現[[広島西飛行場|広島ヘリポート]])整備用にも用いる。 |

|||

* 本川側の分流口について、牛田側護岸をより鋭角にする。構造物は水門+越流ぜきとする。 |

|||

* 放水路側の分流口に、水門+固定堰を新たに設ける。 |

|||

そこで建設省は完全に工事を止め、県および市とそれらで基本事項の結論が出るまで話し合いが続けられた{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。その後、市が公営住宅建設に努力することを約束{{efn2|ここから1955年広島市長選挙での渡辺忠雄当選(詳細は[[平和大通り#供木運動]]参照)、更に[[市営基町高層アパート|基町のアパート群]]建設に至る。}}、福島川・草津漁民への話し会いがつき、[[1954年]](昭和29年)5月に草津地区漁業補償、[[1955年]](昭和30年)1月に福島地区立ち退き、同年9月福島川漁業補償が解決したことから、本格的な工事に入ることとなった{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}{{Sfn|秋竹|藤吉|1961|p=17}}。この頃になると、本格的に大型重機・機械化施工が多数導入され工事は進んでいった{{r|ccba}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}}。 |

|||

[[1961年]](昭和36年)には[[大芝水門]]と[[祇園水門]]の工事開始<ref name="mlit2011p16" />、[[1965年]](昭和40年)に通水開始し、[[1967年]](昭和42年)に全工事竣工した<ref name="mlit2011p16" />。概算工事費は、当時の金額の[[1990年]](平成2年)度換算で3,200億円<ref name="mlit0215" />。 |

|||

[[1961年]](昭和36年)には[[大芝水門]]と[[祇園水門]]の工事開始、[[1965年]](昭和40年)に通水開始し、[[1968年]](昭和43年)に全工事竣工した{{Sfn|河川整備計画|2020|p=16}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}}{{r|mizu}}。概算工事費は2015年(平成27年)度換算で9,600億円{{Sfn|あゆみ|2018|p=7}}。 |

|||

=== 現状 === |

=== 現状 === |

||

[[ファイル:Kusatsu gyoko typhoon 2005-1.jpg|300px|thumb|right|[[平成17年台風第14号|2005年台風14号]]通過後の[[草津漁港]]。放水路上流から流れてきた流木が河口にある草津漁港に溜まった。]] |

[[ファイル:Kusatsu gyoko typhoon 2005-1.jpg|300px|thumb|right|[[平成17年台風第14号|2005年台風14号]]通過後の[[草津漁港]]。放水路上流から流れてきた流木が河口にある草津漁港に溜まった。]] |

||

[[2005年]]([[平成]]17年)9月7日([[平成17年台風第14号|台風14号]])に計画高水流量を超える洪水流量が発生したため分流地点での計画高水流量を8,000m<sup>3</sup>/sに更新したことから、現状大きな洪水が発生した場合予定通り分派できない可能性が懸念されている<ref>国土交通省、2011年、p.77</ref>。更に、[[1991年]](平成3年)[[平成3年台風第19号|台風19号]]・[[2004年]](平成16年)[[平成16年台風第18号|台風18号]]と市内派川で高潮被害にあったことから、洪水対策も合わせて、堤防の更新が進められた<ref name="#1">国土交通省、2011年、p.23</ref>。 |

|||

通水式の2ヶ月後にあたる1965年7月23日に洪水が襲ったが、太田川放水路は無害だった{{r|ccba}}。竣工後最大規模の洪水となった1972年([[昭和47年7月豪雨]])洪水および2005年([[平成17年台風第14号]])洪水でも、浸水面積・被害家屋共に最小限に止めている{{r|ccba}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=8}}。 |

|||

また老朽化に伴い、施設の更新が行われている。護岸は、吸出し現象による空洞化も起こったことから補修が行われ<ref>国土交通省、2011年、p.71</ref>、大芝・祇園水門を含めた付帯施設の老朽化および大規模地震対策のため、更新が考えられている<ref>国土交通省、2011年、p.69</ref>。 |

|||

1965年・1972年洪水、そして高度経済成長期の急速な[[広島都市圏]]開発状況から、1975年(昭和50年)太田川水系工事実施基本計画を改定し、計画高水流量を7,500m<sup>3</sup>/sとし放水路に4,000m<sup>3</sup>/s・市内派川に3,500m<sup>3</sup>/sとした{{Sfn|あゆみ|2018|p=13}}{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}。1997年(平成9年)[[河川法]]改正を受けて太田川水系河川整備基本方針を策定、2007年(平成19年)洪水を受けて計画高水流量を8,000m<sup>3</sup>/sとし放水路に4,500m<sup>3</sup>/s・市内派川に3,500m<sup>3</sup>/sとした{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}。建設当時の計画流量を大きく超えており、今後平成17年台風第14号以上の大きな洪水が発生した場合予定通り分派できない可能性が懸念されている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=31}}。 |

|||

河川敷を利用した緊急用道路、緊急用船着場の整備も実施されている<ref>国土交通省、2011年、p.95</ref>。 |

|||

[[1991年]][[平成3年台風第19号]]・[[2004年]][[平成16年台風第18号]]と市内派川で高潮被害にあったことから、洪水対策も合わせて高潮堤防の更新が進められたものの2020年時点で十分ではなく、今後平成16年台風第18号レベルの高潮が発生した場合浸水被害が発生する可能性が懸念されている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=31}}。 |

|||

また老朽化に伴い、施設の更新が行われている。護岸は、吸出し現象による空洞化も起こったことから補修が行われ{{Sfn|河川整備計画|2020|p=71}}、大芝・祇園水門を含めた付帯施設の老朽化および大規模地震対策のため、更新が考えられている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=70}}。 |

|||

== 略歴 == |

|||

{{Location map|Japan|coordinates={{Coord|34.3989|132.4325}}|caption=|width=250}} <!-- 己斐橋座標 --> |

|||

{{ external media |

|||

| topic = |

|||

| align = |

|||

| width = 300px |

|||

| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=bU3droiorr0 放水路の本分 氾濫防ぐ「デルタの守護神」【太田川・恵みと営み】] - 中国新聞 |

|||

}} |

|||

[[ファイル:Gthumb.svg|250px|right|thumb|[[祇園大橋 (広島市)|祇園大橋]]西詰に建立された「太田川總水神碑」{{r|cgrwaterfront}}。近くの[[長束神社]]に太田川総水神が合祀されている{{r|cgrwaterfront}}。]] |

|||

[[ファイル:Gthumb.svg|250px|right|thumb|[[大芝水門]]近く、国土交通省大芝出張所前に建立された「[[岩沢忠恭]]翁の胸像」{{r|cgrwaterfront}}。[[仁保 (広島市)|仁保]]出身の内務・建設官僚で、太田川改修工事に尽力した{{r|cgrwaterfront}}。]] |

|||

''ここでは国土交通省が公表する関連年表{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=13}}{{Sfn|あゆみ|2018|p=14}}を列記する。'' |

|||

* 1889年(明治22年) : 市制施行、広島市に |

|||

* 1897年(明治30年) : 山陽鉄道が徳山まで開通、己斐駅・横川駅開業 |

|||

* 1903年(明治36年) : 三篠 - 可部間に全国初の乗合自動車(バス)開通 |

|||

* 1909年(明治42年) : 大日本軌道広島支社線([[可部線]])三篠 - 祇園間開通 |

|||

* 1919年(大正8年) |

|||

** 4月 : 太田川ほか25河川が[[河川法]]準用河川に指定 |

|||

** 7月 : 太田川洪水、横川橋・三篠橋・相生橋など落橋 |

|||

* 1923年(大正12年) : 太田川洪水、十日市町・広瀬町など浸水 |

|||

* 1924年(大正13年) : '''太田川改修計画のための内務省現地調査実施''' |

|||

* 1925年(大正14年) : 太田川洪水、広瀬町・上流川町など浸水 |

|||

* 1926年(大正15年) |

|||

** 9月 : 太田川洪水([[大正15年9月広島豪雨災害]]) |

|||

** 9月 : 福島川に西大橋架橋 |

|||

* 1927年(昭和2年) : '''太田川改修計画の骨子決定(放水路案)''' |

|||

* 1928年(昭和3年) |

|||

** 6月 : 太田川洪水、栄橋・常盤橋など流失 |

|||

** 6月 : 太田川改修・広島港修築期成同盟会結成 |

|||

**11月 : 可部軌道、可部-長束経路変更および電化 |

|||

* 1929年(昭和4年) : 隣接7町村、広島市と合併 |

|||

* 1932年(昭和7年) |

|||

** 4月 : '''内務省直轄太田川改修事業着手''' |

|||

** 7月 : 太田川測量員詰所設置 |

|||

** : 山手川に旭橋架橋 |

|||

* 1933年(昭和8年) : 太田川測量員詰所を太田川改修事務所に改称 |

|||

* 1934年(昭和9年) : 太田川改修工事起工式 |

|||

* 1943年(昭和18年) |

|||

** 7月 : 太田川洪水 |

|||

** 9月 : 太田川洪水([[昭和18年台風第26号]]) |

|||

* 1944年(昭和19年) |

|||

** 6月 : '''太田川改修工事中断''' |

|||

** : 庚午橋(木桁)架設 |

|||

* 1945年(昭和20年) |

|||

** 8月 : [[広島市への原子爆弾投下]] |

|||

** 9月 : 太田川洪水([[枕崎台風]]) |

|||

* 1948年(昭和23年) : 県知事、太田川放水路工事再開を発表 |

|||

* 1951年(昭和26年) : '''太田川放水路工事、本格的に着手''' |

|||

* 1953年(昭和28年) : 太田川改修補償問題、覚書締結 |

|||

* 1954年(昭和29年) |

|||

** 5月 : [[草津漁港]]補償、協定書締結 |

|||

**12月 : 庚午橋架替竣工 |

|||

* 1960年(昭和35年) : 旭橋竣工 |

|||

* 1961年(昭和36年) : 広島空港([[広島西飛行場]])供用開始 |

|||

* 1962年(昭和37年) |

|||

**10月 : 太田川放水路工事に伴う可部線移設開通 |

|||

**10月 : 三滝橋竣工 |

|||

* 1963年(昭和38年) |

|||

** 3月 : 横川駅高架完成 |

|||

**12月 : 新庄橋、山手橋渡り初め式 |

|||

**12月 : 太田川放水路工事に伴う山陽本線移設完了 |

|||

* 1964年(昭和39年) |

|||

** 8月 : 新己斐橋完成 |

|||

** 9月 : 新己斐橋に[[広島電鉄本線]]移設 |

|||

**12月 : 大芝水門完成 |

|||

* 1965年(昭和40年) |

|||

** 3月 : 祇園水門完成 |

|||

** 4月 : 太田川、一級河川に指定 |

|||

** 5月 : 太田川放水路通水式、己斐橋・大芝橋・新己斐橋渡り初め式 |

|||

** 5月 : [[平和大通り]]全線開通 |

|||

** 7月 : (太田川放水路河川敷で初の花火大会(のちの太田川花火大会)) |

|||

* 1966年(昭和41年) : 竜王橋開通 |

|||

* 1968年(昭和43年) : '''太田川放水路完成''' |

|||

* 1972年(昭和47年) : [[昭和47年7月豪雨]] |

|||

* 1973年(昭和48年) : 新旭橋完成 |

|||

* 1975年(昭和50年) : [[山陽新幹線]]、岡山-博多間開業 |

|||

* 1977年(昭和52年) : 庚午橋上り線完成 |

|||

* 1982年(昭和57年) : 庚午橋下り線開通式 |

|||

* 1989年(平成元年) : 庚午橋立体橋開通 |

|||

* 1991年(平成3年) : 新竜王橋開通 |

|||

* 1993年(平成5年) : (新[[広島空港]]開港に伴い広島西飛行場となる) |

|||

* 2001年(平成13年) : [[広島高速4号線]](広島西大橋)開通 |

|||

* 2002年(平成14年) : (最後の太田川花火大会) |

|||

* 2005年(平成17年) : [[平成17年台風第14号]]、戦後最大流量を記録 |

|||

* 2012年(平成24年) : (広島西飛行場供用廃止、広島ヘリポートとして供用開始) |

|||

* 2014年(平成26年) : [[広島南道路]](太田川大橋)開通 |

|||

== 機能 == |

|||

{{ external media |

|||

| topic = 国土交通省ライブカメラ |

|||

| align = |

|||

| width = 250px |

|||

| video1 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=37 祇園新橋上流] |

|||

| video2 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=35 祇園水門空間] |

|||

| video3 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=32 祇園大橋観測所] |

|||

| video4 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=20 新庄橋警報所] |

|||

| video5 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=29 山手橋警報所] |

|||

| video6 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=27 庚午橋下流] |

|||

| video7 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=11 庚午南] |

|||

| video8 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=10 扇空間] |

|||

| video9 = [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/cctv/img.php?id=9 草津観測所] |

|||

}} |

|||

=== 分流調整 === |

|||

放水路と旧太田川含めた市内派川([[天満川 (広島県)|天満川]]・[[元安川]]・[[京橋川]]・[[猿猴川]])の流量は、西区大芝にある[[祇園水門]]および[[大芝水門]]の2つの水門で調整している{{r|mlit0215}}。 |

|||

ここより上流の[[安佐北区]]口田1丁目にある矢口第1水位観測所の観測値により2つの水門は連動し、平水時(平常時)は大芝水門を全開し旧太田川に水を流して市内派川が流量不足にならないようにし、洪水時(増水時)は逆に祇園水門を全開し放水路に水を流すようにして市内派川の洪水を防いでいる{{r|mlit0215}}。またその構造上の原因で、分流地点中央で土砂堆積が発生(下写真参照)し、洪水時の分流量に少なからず影響を与えている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=73}}。 |

|||

{{File clip | Cloudburst damage of Hiroshima 5D5A0309.jpg | width = 350 | 18 | 72 | 71 | 14 | w = 2880| h =1920|align=right| [[平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害]]当日昼の様子。大芝水門が全開している(平水時仕様)。}} |

|||

[[ファイル:Distributary of Ota River 1988.jpg|thumb|250px|left|分流地点(1988年<ref name="mlit">{{国土航空写真}}</ref>)。右方向が上流、左方向へ流れるのが放水路、下方向が旧太田川。]] |

|||

{{-}} |

{{-}} |

||

{| class="wikitable" style="text-align:center;" |

|||

== 自然・環境 == |

|||

|+分流地点の施設 |

|||

|- |

|||

!colspan="2"|施設!!祇園水門!!大芝水門 |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|河川||太田川放水路(本流)||旧太田川(支流) |

|||

|- |

|||

|rowspan="2"|開閉<br />状況||平水時||[[ファイル:Gion_Sluice_at_Hiroshima_01.jpg|200px]]<br />調整<br />(ゲート降下)||[[ファイル:Ohshiba Bridge at Hiroshima 01.jpg|200px]]<br />全開<br />(ゲート上昇) |

|||

|- |

|||

|洪水時||[[ファイル:Gion_Sluice_at_Hiroshima_02.jpg|200px]]<br />全開<br />(ゲート上昇)||[[ファイル:Ohshiba_Sluice_at_Hiroshima_02.jpg|200px]]<br />調整<br />(ゲート降下) |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|計画高水流量{{Sfn|河川整備計画|2020|p=15}}||4500m<sup>3</sup>/s||3500m<sup>3</sup>/s |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|堰上高{{Sfn|河川整備計画|2020|p=70}}||3.10m||3.60m |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|敷高{{Sfn|河川整備計画|2020|p=70}}||TP 0.00m||TP -0.50m |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|可動部{{Sfn|河川整備計画|2020|p=70}}||鋼製ローラーゲート<br />幅32.00m×3門||鋼製ローラーゲート<br />幅13.33m×3門 |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|固定部{{Sfn|河川整備計画|2020|p=70}}||幅143.70m||幅92.80m |

|||

|- |

|||

|colspan="2"|備考||車両通行不可||車両通行可(大芝橋) |

|||

|} |

|||

=== 河川敷道路 === |

|||

[[ファイル:New Koi Bridge at Hiroshima pt1.jpg|250px|right|thumb|新己斐橋下流側。右が緊急用河川敷道路。中央の石積は水制工。左に干潟が広がる。]] |

|||

太田川河口部は埋立により形成されたことから、軟弱な地盤上に建築物がある{{Sfn|河川整備計画|2020|p=38}}。大きな地震が発生した場合、[[液状化現象]]による地盤沈下や建物の倒伏などにより陸上交通が分断される可能性がある{{Sfn|河川整備計画|2020|p=38}}。そのため[[緊急輸送道路]]整備に合わせ、緊急用河川敷道路の整備が行われている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=38}}{{r|rfc15-21}}。 |

|||

また1995年(平成7年)[[阪神・淡路大震災]]で陸上輸送に代わり海上輸送が活用された事例があり{{r|rfc15-21}}、広島市においては1945年被爆時に陸軍船舶部(暁部隊)が船で被爆者救護にあたった歴史がある。そこで大型災害時に緊急用河川敷道路に連携して、海から救援物資の受け入れや避難民の輸送・救援隊の派遣、瓦礫の撤去などを行う緊急用船着場の配置も計画されている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=95}}{{r|rfc15-21}}。 |

|||

== 自然環境 == |

|||

{{Vertical_images_list |

{{Vertical_images_list |

||

|幅= 300px |

|幅= 300px |

||

|寄せ= |

|寄せ=右 |

||

| 1=Ohta River Diversion Channel at Hiroshima 01.jpg| 2=[[新庄橋 (広島市)|新庄橋]]付近の河川敷。 |

| 1=Ohta River Diversion Channel at Hiroshima 01.jpg| 2=[[新庄橋 (広島市)|新庄橋]]付近の河川敷。 |

||

| 3=Ohta River Diversion Channel pt2.jpg| 4=[[新己斐橋]]付近の「じゃぶじゃぶ池」 |

| 3=Ohta River Diversion Channel pt2.jpg| 4=[[新己斐橋]]付近の「じゃぶじゃぶ池」{{r|mlit0215}}。 |

||

}} |

}} |

||

[[環境基準]]の水域類型指定では「B類型」([[生物化学的酸素要求量|BOD]]75%値 3.0mg/l以下){{Sfn|河川整備計画|2020|p=61}}、平成10年頃まではBOD75%値が上回ることがあったが近年ではそれはなく良好な水質を維持している{{Sfn|河川整備計画|2020|p=63}}。 |

|||

軟弱な砂・[[シルト]]互層が主体の[[沖積平野]]上にある{{Sfn|河川整備計画|2020|p=5}}{{r|mizu}}。太田川流域である広島県西部は山列・断層谷が南西から北東方向つまり右肩上がりで発達しており、太田川下流部および支流はそれに沿うように流れている{{r|mizu}}。太田川放水路も同様である。 |

|||

流れ出る[[広島湾]]の[[潮汐]]差は約4mもあり、満潮時は分流地点を超えて海水が遡上する<ref name="jstage664344">{{Cite journal|和書 |author = 中下慎也 |author2 = 日比野忠史 |author3 = 駒井克昭 |author4 = 福岡捷二 |author5 = 阿部徹 | title = 太田川放水路に形成された干潟の生態環境に関する考察 | journal = 土木学会論文集B | volume = 66 | issue = 4 | pages = 344-358 | publisher = [[土木学会]]| date = 2010-11| url = https://doi.org/10.2208/jscejb.66.344 |format=PDF | accessdate =2013-05-13 }}</ref>。つまり放水路全体が[[汽水域]]にあたり、潮流も緩やかに安定している<ref>{{Cite web | title = 太田川放水路へアユを放流しました。 | publisher = 広島市水産振興センター | url = http://haff.jp/info/2013/02/10768/ | accessdate =2013-05-17 }}</ref>。竣工から40年以上たった今では、一部で干潟や湿地が形成されその環境を好む生物が生息しており<ref name="jstage664344" /><ref name="mlit2011p58">国土交通省、2011年、p.58</ref>、管理する国土交通省も干潟保全に向けた動きを起こしている<ref name="rfc">{{Cite journal|和書 |author = 宮川勇二 | title = 太田川河口干潟再生に向けた取り組み | journal = RIVER FRONT | volume = 76 | publisher = リバーフロント研究会| url = http://www.rfc.or.jp/pdf/vol_76/p010.pdf |format=PDF | accessdate =2013-05-13 }}</ref>。以下、生態が確認されている生物である<ref name="jstage664344" /><ref name="rfc" />。 |

|||

* 甲殻類 : 全域で[[ヒライソガニ]]・[[ケフサイソガニ]]・[[シロスジフジツボ]]・[[アナジャコ]]。 |

|||

* 貝類 : 二枚貝として[[アサリ]]・[[オキシジミ]]・[[イソシジミ]]・[[ヤマトシジミ (貝)|ヤマトシジミ]]・[[ソトオリガイ]]・[[クチバガイ]]。 |

|||

* 多毛類 : [[ゴカイ]]や[[イトゴカイ]]。 |

|||

* 植物 : 塩生植物として[[フクド]]・[[ハマサジ]]・[[ヨシ]]・[[シオクグ]] |

|||

* 魚類 : [[スズキ (魚)|スズキ]]や[[マハゼ]]など |

|||

* 昆虫類 : 森林などがない河川敷であるため確認数は少ないが、[[イソタナグモ]]・[[シマイソタナグモ]]など。 |

|||

流れ出る[[広島湾]]の[[潮汐]]差は約4mもあり、満潮時は分流地点を超えて海水が遡上する{{r|jstage664344}}。つまり放水路全体が[[汽水域]]にあたり、波や潮流も緩やかに安定している{{r|haff10768}}。竣工から40年以上たった今では、一部で干潟や湿地が形成されその環境を好む生物が生息しており、管理する国土交通省も干潟保全に努めている{{Sfn|河川整備計画|2020|p=81}}{{r|jstage664344}}{{r|rfc}}。以下、生態が確認されている生物を示す。 |

|||

河川敷は一部階段護岸や人工干潟など親水性護岸で整備されている。 |

|||

* 甲殻 : [[ヒライソガニ]]・[[ケフサイソガニ]]・[[コメツキガニ]]・[[チゴガニ]]・[[アシハラガニ]]・[[ヤマトオサガニ]]・[[シロスジフジツボ]]・[[イワフジツボ]]・[[アナジャコ]]・[[ニホンスナモグリ]]・[[ハクセンシオマネキ]]・[[ニホンドロソコエビ]]{{r|mlit0215}}{{r|jstage664344}}{{r|rfc}} |

|||

* 貝・腹足 : [[アサリ]]・[[オキシジミ]]・[[イソシジミ]]・[[ヤマトシジミ (貝)|ヤマトシジミ]]・[[ソトオリガイ]]・[[クチバガイ]]・[[イワフジツボ]]・[[シロスジフジツボ]]{{r|jstage664344}}{{r|rfc}} |

|||

* 多毛 : [[ゴカイ]]・[[イトゴカイ]]{{r|jstage664344}} |

|||

* 植生 : [[フクド]]群落・[[ハマサジ]]群落・[[ヨシ]]・[[シオクグ]]・[[カワヂシャ]]{{r|mlit0215}}{{r|rfc}} |

|||

* 魚 : [[スズキ (魚)|スズキ]]・[[マハゼ]]・[[クサフグ]]・[[ボラ]]・[[クロダイ]]・[[ウツセミカジカ]]{{r|mlit0215}}{{r|rfc}} |

|||

* 昆虫 : [[イソタナグモ]]・[[シマイソタナグモ]]・[[ヒゲコガネ]]・[[コオイムシ]]・[[キバナガミズギワゴミムシ]]{{r|mlit0215}}{{r|rfc}} |

|||

* 両生 : [[ヌマガエル]]{{r|mlit0215}} |

|||

* 鳥類 : [[ミサゴ]]・[[コアジサシ]]{{r|mlit0215}} |

|||

太田川水系で[[塩生植物]]が生息しているのは太田川放水路だけになる{{r|rfc}}。 |

|||

人工的に造られた河川であることから、古くからある[[名勝|景勝]]は存在していない。河川敷は一部階段護岸や人工干潟など親水性護岸で整備されている。 |

|||

中流域から下流にかけて、[[ボート競技]]用のコースとして利用されている。2010年に計画された[[ヒロシマ・オリンピック構想]]では、ここを[[オープンウォータースイミング|マラソンスイミング]]と[[トライアスロン]]の会場として用いる計画が挙がった。 |

中流域から下流にかけて、[[ボート競技]]用のコースとして利用されている。2010年に計画された[[ヒロシマ・オリンピック構想]]では、ここを[[オープンウォータースイミング|マラソンスイミング]]と[[トライアスロン]]の会場として用いる計画が挙がった。 |

||

{{-}} |

|||

== |

== 施設 == |

||

上流より{{Sfn|河川整備計画|2020|p=34}}記載。緑色欄は有料・高速道路。 |

|||

上流より記載。戦前からあった橋は放水路整備の際に架け替えられている。 |

|||

{| |

{|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%;" |

||

|- |

|- |

||

!施設 |

!施設!!供用線!!供用年!!右岸所在地!!左岸所在地!!備考 |

||

|- |

|- |

||

||[[祇園水門]]||[[堰]]|| |

||[[祇園水門]]||([[堰]])||1965||安佐南区長束||西区大宮|| |

||

|- |

|- |

||

||[[祇園大橋 (広島市)|祇園大 |

||[[祇園大橋 (広島市)|祇園大橋]]||[[国道183号]]||1963||安佐南区長束||西区大宮||旧[[国道54号]] |

||

|- |

|- |

||

||[[新庄橋 (広島市)|新庄橋]] |

||[[新庄橋 (広島市)|新庄橋]]||[[広島県道277号古市広島線|県道277号]]||1963||安佐南区長束||西区大宮||旧雲石街道、旧安川の橋、旧国道54号 |

||

|- |

|- |

||

||[[三滝橋 (広島市)|三滝橋]] |

||[[三滝橋 (広島市)|三滝橋]]||[[広島市道三篠三滝線|市道三篠三滝線]]||1962||西区三滝本町||西区三滝町||旧山手川の橋 |

||

|- |

|- |

||

|太田川放水路橋梁||JR[[可部線]]||1962||西区竜王町||西区打越町||開通は1909年{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}} |

|||

|||鋼橋||JR[[可部線]]|| |

|||

|- |

|- |

||

||[[竜王橋 (広島市)|竜王橋<br />新竜王橋]]|| |

||[[竜王橋 (広島市)|竜王橋<br />新竜王橋]]||市道西1区192号線||1966<br />1991||西区竜王町||西区打越町|| |

||

|- |

|- |

||

|太田川放水路橋梁||JR[[山陽本線]]||1963||西区竜王町||西区打越町||開通は1897年{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}} |

|||

|||鋼橋||JR[[山陽新幹線]]|| |

|||

|- |

|- |

||

| |

|太田川橋梁||JR[[山陽新幹線]]||1975||西区山手町||西区打越町|| |

||

|- |

|- |

||

|[[山手橋 (広島市)|山手橋]]||市道西1区265号線||1963||西区山手町||西区中広町||旧山手川にあった橋 |

|||

|-bgcolor="lightgreen" |

|||

|[[広島西大橋]]||[[広島高速4号線]]<br />(西風新都線)||2001||西区山手町||西区中広町||旧福島川に西大橋があった{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}} |

|||

|- |

|- |

||

|[[己斐橋]]||[[広島県道265号伴広島線|県道265号]]||1965||西区己斐本町||西区小河内町||旧[[西国街道]]、旧国道2号、旧山手川の橋 |

|||

|[[広島西大橋]]||鋼橋||[[広島高速4号線]](西風新都線)|| |

|||

|- |

|- |

||

|[[己斐橋]] |

|[[新己斐橋]]||[[広島市道比治山庚午線|市道比治山庚午線]]<br />([[平和大通り]])<br />および[[広島電鉄本線]]併用||1965||西区己斐本町||西区福島町||「己斐鉄橋」として旧山手川の橋 |

||

|- |

|- |

||

|[[旭橋 (広島市)|旭橋<br />新旭橋]]||[[国道2号]]<br />([[新広島バイパス]])||1960<br />1973||西区庚午北||西区南観音||旧山手川の橋{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}} |

|||

|[[新己斐橋]]||鋼橋||[[広島市道比治山庚午線]]([[平和大通り]])<br />および[[広島電鉄本線]]との併用||「己斐鉄橋」として旧山手川にあった橋 |

|||

|- |

|- |

||

|[[庚午橋|庚午橋<br />庚午橋立体橋<br >新庚午橋]]||上下:[[広島市道霞庚午線|市道霞庚午線]]<br />立体:市道西2区190号線||1982<br />1989<br />1977||西区庚午中||西区観音新町||旧福島川の橋{{Sfn|あゆみ|2018|p=12}} |

|||

|[[旭橋 (広島市)|旭橋<br />新旭橋]]||鋼橋||[[国道2号]]([[新広島バイパス]])||旭橋のみ旧山手川にあった橋 |

|||

|- |

|- |

||

|[[太田川大橋]]||[[広島高速3号線]]<br />([[広島南道路]])||2014||西区庚午南||西区観音新町|| |

|||

|[[庚午橋|庚午橋上流橋<br />庚午橋下流橋<br />庚午橋立体交差橋]]||鋼橋||上下流:[[広島市道霞庚午線]]<br />立体交差:広島市道西2区190号線||庚午橋は旧福島川にあった橋 |

|||

|- |

|||

|[[太田川大橋]]||鋼橋||[[広島高速3号線]]([[広島南道路]])|| |

|||

|} |

|} |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

Gion Big Bridge at Hiroshima 01.jpg|祇園大橋 |

|||

Shinjoh Bridge at Hiroshima 01.jpg|新庄橋 |

|||

Mitaki Bridge at Hiroshima pt1.jpg|三滝橋 |

|||

可部線 - panoramio (1).jpg|可部線橋梁 |

|||

ファイル:Ryuoh Bridge at Hiroshima pt1.jpg|竜王橋・新竜王橋 |

|||

Ryuoh Bridge at Hiroshima pt1.jpg|竜王橋・新竜王橋 |

|||

Shinkansen railway with surrounding - panoramio.jpg|山陽新幹線・山陽本線橋梁 |

|||

ファイル:Hiroshima expressway route4.jpg|広島西大橋 |

|||

Yamate Bridge at Hiroshima pt1.jpg|山手橋 |

|||

ファイル:己斐橋01.JPG|己斐橋 |

|||

Hiroshima expressway route4.jpg|広島西大橋 |

|||

ファイル:New Koi Bridge at Hiroshima pt1.jpg|新己斐橋 |

|||

己斐橋01.JPG|己斐橋 |

|||

ファイル:Asahi Bridge at Hiroshima pt1.jpg|旭橋・新旭橋 |

|||

Dusk - panoramio (3).jpg|新己斐橋 |

|||

ファイル:Kohgo Bridge pt1.jpg|庚午橋 |

|||

Asahi Bridge at Hiroshima pt1.jpg|旭橋・新旭橋 |

|||

Kohgo Bridge pt1.jpg|庚午橋 |

|||

Otagawa-Ohashi 20150104.JPG|太田川大橋 |

Otagawa-Ohashi 20150104.JPG|太田川大橋 |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

=== 注釈 === |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

{{notelist2}} |

|||

=== 出典 === |

|||

{{Reflist|2 |

|||

|refs= |

|||

*<ref name="mlit0215">{{Cite web | title = 太田川放水路について | publisher = 国土交通省太田川工事事務所 | url = http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/pdf/0215.pdf |format=PDF | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="ccba">{{Cite web | title = 戦後復興の礎 太田川放水路 | publisher = 中国建設弘済会 | url =http://www.ccba.or.jp/archives/pdf/ootagawa_housuiro.pdf |format=PDF | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="mizu">{{Cite web|publisher=ミツカン機関誌『水の文化』38号|url=https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no38/06.html|title=記憶の重合 太田川の広島|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="cgrwaterfront">{{Cite web|publisher=国交省中国地方整備局|url=http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/otherinfo/waterfront/pdf/waterfront.pdf|format=PDF|title=水辺の歴史を訪ねて-太田川-|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="ccbaooshiba_gion">{{Cite web|title=大芝・祇園水門 |publisher=中国建設弘済会|url=http://www.ccba.or.jp/archives/pdf/ooshiba_gion_suimon.pdf |format=PDF |accessdate=2022-08-26}}</ref> |

|||

*<ref name="west21">{{Cite web|publisher=広島市西区コミュニティ交流協議会|url=http://www.west21.gr.jp/4mytown/01%20nigiyaka/90501zukkoke/zukoke.pdf|format=PDF|title=ズッコケ三人組のふるさと己斐|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="ph41228">{{Cite web | title = 広島工業港 | publisher = [[広島県立文書館]]| date = 2009 | url = http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/41228.pdf |format=PDF | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="mochizuki">{{Cite book|和書|author=望月圭介伝刊行会|publisher=羽田書店|title=望月圭介伝 |url ={{NDLDC|1908669}}|date =1945|page=741-742|accessdate =2022-08-26}}</ref> |

|||

*<ref name="pyonta">{{Cite web|publisher=広島市こども文化科学館|url=http://www.pyonta.city.hiroshima.jp/blog/pages/number/364.html|title=「おうちでミュージアム」潮が引く様子|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="ch4ae6aedd005">{{Cite web|publisher=広島市|url=https://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1131328219626/html/common/4ae6aedd005.htm|title=広島市の復興-広島復興都市計画の誕生-|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="rfc15-21">{{Cite journal|和書|author1=髙橋達也|author2=大嶋吉雄|author3=市川義隆 |journal=リバーフロント研究所報告|volume=15|date=2004-09|page=157-163|title=太田川の水上交通に関する検討|publisher=リバーフロント研究所|url=http://www.rfc.or.jp/rp/files/15-21.pdf|format=PDF|accessdate=2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="jstage664344">{{Cite journal|和書 |author = 中下慎也 |author2 = 日比野忠史 |author3 = 駒井克昭 |author4 = 福岡捷二 |author5 = 阿部徹 | title = 太田川放水路に形成された干潟の生態環境に関する考察 | journal = 土木学会論文集B | volume = 66 | issue = 4 | pages = 344-358 | publisher = [[土木学会]]| date = 2010-11| url = https://doi.org/10.2208/jscejb.66.344 |format=PDF | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="haff10768">{{Cite web | title = 太田川放水路へアユを放流しました。 | publisher = 広島市水産振興センター | url = http://www.haff.city.hiroshima.jp/info/2013/02/10768/ | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

*<ref name="rfc">{{Cite journal|和書 |author = 宮川勇二 | title = 太田川河口干潟再生に向けた取り組み | journal = RIVER FRONT | volume = 76 | publisher = リバーフロント研究会| url = http://www.rfc.or.jp/pdf/vol_76/p010.pdf |format=PDF | accessdate =2022-08-02}}</ref> |

|||

}} |

|||

== 参考資料 == |

== 参考資料 == |

||

* {{Cite web|url=https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/ootagawahousuiro/pdf/20180207ootagawahousuironoayumi.pdf|format=PDF|title=太田川放水路のあゆみ~水と緑の平和都市・広島の礎~|date=2018-02|publisher=国土交通省太田川河川事務所|accessdate=2022-08-02|ref = {{sfnRef|あゆみ|2018}}}} |

|||

* 太田川改修計畫概要 - [[内務省 (日本)|内務省]]大阪土木出張所 |

* 太田川改修計畫概要 - [[内務省 (日本)|内務省]]大阪土木出張所 |

||

** {{Cite press release |title=表紙・本文 |publisher=内務省大阪土木出張所 |date=1936-06 |url=http://library.jsce.or.jp/Image_DB/j_naimusyo/kawa/48226/honbun.pdf |format=PDF |accessdate= |

** {{Cite press release |title=表紙・本文 |publisher=内務省大阪土木出張所 |date=1936-06 |url=http://library.jsce.or.jp/Image_DB/j_naimusyo/kawa/48226/honbun.pdf |format=PDF |accessdate=2022-08-02|ref = {{sfnRef|内務省|1936}}}} |

||

** {{Cite press release |title=平面圖 |publisher=内務省大阪土木出張所 |date=1936-06 |url=http://library.jsce.or.jp/Image_DB/j_naimusyo/kawa/48226/zu.pdf |format=PDF |accessdate= |

** {{Cite press release |title=平面圖 |publisher=内務省大阪土木出張所 |date=1936-06 |url=http://library.jsce.or.jp/Image_DB/j_naimusyo/kawa/48226/zu.pdf |format=PDF |accessdate=2022-08-02|ref = {{sfnRef|内務省平面|1936}}}} |

||

* {{Cite journal|和書 |author = 秋竹敏実 |author2 = 藤吉三郎 | title = 太田川分流工事の概要について | journal = 土木学会誌 | volume = 46 | issue = 9 | pages = 15-20 | publisher = [[土木学会]]| date = 1961| url = http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00034/46-09/46-09-0015.pdf |format=PDF | accessdate = |

* {{Cite journal|和書 |author = 秋竹敏実 |author2 = 藤吉三郎 | title = 太田川分流工事の概要について | journal = 土木学会誌 | volume = 46 | issue = 9 | pages = 15-20 | publisher = [[土木学会]]| date = 1961| url = http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00034/46-09/46-09-0015.pdf |format=PDF | accessdate =2022-08-02|ref = {{sfnRef|秋竹|藤吉|1961}}}} |

||

* [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/ |

* [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/plan.htm 太田川水系河川整備計画について] - 国土交通省 |

||

** {{Cite press release |title=太田川水系河川整備計画(案) |publisher=国土交通省 |date=2011 |url=https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/anpdf/anall.pdf |format=PDF |accessdate= |

** {{Cite press release |title=太田川水系河川整備計画(案) |publisher=国土交通省 |date=2011 |url=https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/anpdf/anall.pdf |format=PDF |accessdate=2022-08-02|ref = {{sfnRef|河川整備計画|2020}}}} |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

{{Commonscat|Ota River Floodway}} |

|||

* [[放水路]] |

* [[放水路]] |

||

== 外部リンク == |

|||

{{Commonscat|Ota River Floodway}} |

|||

* [https://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/chiebukuro/search/zigyou/No_230.html 太田川放水路] - 国土交通省太田川工事事務所 |

|||

* [http://www.west21.gr.jp/4mytown/05%20otagawa/otagawa.htm 太田川] - 広島市西区コミュニティ交流協議会 |

|||

{{広島市の河川・堀}} |

{{広島市の河川・堀}} |

||

| 233行目: | 382行目: | ||

{{DEFAULTSORT:おおたかわほうすいろ}} |

{{DEFAULTSORT:おおたかわほうすいろ}} |

||

{{River-stub}} |

{{River-stub}} |

||

[[Category:広島県の河川]] |

[[Category:広島県の河川]] |

||

[[Category:日本の放水路]] |

[[Category:日本の放水路]] |

||

2022年8月30日 (火) 23:17時点における版

太田川放水路(おおたがわほうすいろ)は、広島県広島市を流れる太田川水系の本流。

太田川下流域の洪水抑制のため同地にあった山手川を拡幅した放水路である。延長約9km[1]。1932年(昭和7年)から工事に入り戦中に一時工事中断、戦後再び行われ1967年(昭和42年)に完成した。北から流れてきた太田川本流が、左岸東区牛田・右岸安佐南区長束で旧太田川と分流し、西区内を南南西方向に向かって流れ、広島湾に注ぐ。

児童文学『ズッコケ三人組』に出てくる「大川」はこの川がモデルである[2]。

沿革

背景

広島は、近世においては広島藩の中心地として人口が増え江戸・大坂・京都・名古屋・金沢に次ぐ大都市となり、近代は軍都・学都として中国地方第一の重要都市であった[3][4]。その広島は太田川下流域の広島デルタ内で発展した。安土桃山時代に広島城が造られ城下町が形成された頃より開発が始まり[5]、江戸時代以降は干拓事業[5]、昭和時代以降は広島港開発とともに埋立により[6]、海に向かって伸びていった。

昭和初期当時の太田川下流域には7派川あった[3][4]。以下河口付近西側から、

この7派川は太田川の洪水を呑みきれなかった[4]。規模の大きな洪水は、江戸時代に約30回[7]、明治以降戦中までに7回あった[4]。特に大きなものでも、1654年(承応2年)・1796年(寛政8年)・1859年(嘉永3年)・1886年(明治19年)・1919年(大正8年)・1928年(昭和3年)に起こっている[8][9]。これに対して、この地を治めるものは治水対策を行なってきたが実らず、流域住民により抜本的な改修が望まれていた[10][11]。

また広島は干拓・埋立で形成された土地であることから堤内地が低く大潮の満潮位より低い土地に市街地があり、更に広島湾の干潮差は大きい[注 1]ことから洪水と大潮満潮がぶつかれば市内の広範囲で浸水する危険性があった[4]。洪水対策と共に沿岸部の高潮対策も施す必要があった。

1896年(明治29年)河川法(旧法)が制定、1910年(明治43年)第1次治水計画が策定されたものの、太田川はこれに含まれなかった[13]。1921年(大正10年)第2次治水計画の際に太田川が含まれるようになったものの、国の直轄事業での改修にはすぐに至らず、その間に洪水被害が起きていた[13]。地元広島市民は一向に改善しない状況に対して運動を開始、地元選出の望月圭介内相に陳情書を提出するなど、働きかけた[14]。1927年(昭和2年)、内務省により太田川全流域の改修計画が作成されようやく改修事業が進むことになり、1932年(昭和7年)帝国議会にて予算が了承された[15][16][13]。その中で放水路方式が採用することになった[17][13]。

着工

検討当時太田川の疎通能力は2,000m3/s程度しかったため市内派川の浚渫・拡幅あるいは放水路開削が検討され、市内中心部に近い派川を拡幅嵩上げすることは都市計画上そして河口部の港湾との兼ね合いから困難であったため、最も西方を流れ流域に重要施設が少なかった山手川と福島川の一部を開削拡幅して新しい放水路とすることが決定した[18][4]。

1932年(昭和7年)国営工事(内務省直轄)として改修が着手され測量を開始し[8]、1934年(昭和9年)から本格的な工事が着工した[19][11]。当時の予定は、総工事費1,500万円で工期は15年[8]。工事は太田川流域全体で行われ、そのうち下流域のみの主な工事内容は以下のとおり。

- 計画高水流量は、1919年(大正8年)7月4日に観測された洪水流量から算出し、4,500m3/s とする[10]。

- 山手川と一部の福島川を合わせて拡幅した全長9kmの「山手川分水路」を整備し、計画高水流量の内3,500m3/sを分水路に放流、残り1,000m3/sを本川に放流する[10][20]。

- 工事区間は、左岸安芸郡戸坂村・右岸安佐郡原村から海まで[10]。

- 山手川分水路

- 太田川

- その他

- 付帯工事として、改修に伴い各道路橋や電車橋、樋門を新築する[21]。

1936年(昭和11年)、下流部の福島町・南三篠町の一部で用地買収が始まる[23]。当時広島は軍都であり工事自体が旧陸軍・旧海軍からの要望もあったことから、用地取得はほぼ強制的に行われていた[13]。

1944年(昭和19年)、太平洋戦争の戦況悪化によりに一時工事中断している[4][11][19]。なおこの時点での放水路工事は、河口付近の浚渫と分流地点の護岸工事ぐらいで、ほとんど進んでいなかった[4][23][19]。

この戦中終戦時期に、1943年7月(昭和18年不明)・同年9月20日(昭和18年台風第26号)および1945年9月18日(昭和20年枕崎台風)と、計画高水流量を上回る洪水が発生している[4][20]。また1942年8月27日(昭和17年周防灘台風)広島湾で計画高潮位を上回る異常潮位を記録している[4][24]。そして1945年(昭和20年)8月6日広島市への原子爆弾投下により流域は荒廃と化している[4]。そのため新たな都市計画と共に河川・港湾計画が見直されることになった[4]。

工事再開

1946年(昭和21年)「広島復興都市計画」が決定、平和大通りなどの主な道路・公園・河岸緑地・土地区画整理事業などの戦後広島の都市づくりが始まった[25]。

- 1936年内務省作成太田川改修計畫概要平面圖 (PDF)

- 1946年広島市作成広島復興都市計画街路網公園配置図

| 工事延長 | 9.0km |

| 浚渫 | 139万m3 |

| 掘削 | 390万m3 |

| 築堤 | 169万m3 |

| 護岸 | 26万m2 |

| 橋梁 | 11橋 |

| 用地補償 | 159万m2 |

| 家屋補償 | 1,800万戸 |

放水路計画も見直され、本川拡幅案・猿猴川拡幅案・元放水路掘削(戦前の山手川放水路計画から更に掘削する)案などが検討され、結果元計画どおりに進められることが決定した[4]。ただ戦前の計画からいくつか変更点があった。

- 計画高水流量は、枕崎台風で観測された洪水流量から算出し、6,000m3/sとする。うち「太田川放水路」に4,000m3/s、本川に2,000m3/s分流する[4][20]。

- 放水路の流量増加分は低水路の河床掘削でまかなう[4]。

- 浚渫および掘削で出た土砂は福島川の埋め立てや放水路築堤に用いることに加え、河口左岸側に造られる広島空港(現広島ヘリポート)整備用にも用いる[23]。

- 放水路側の分流口に、水門+固定堰を新たに設ける[27]。本川側の分流口について、牛田側護岸をより鋭角にする。構造物は水門+越流ぜきとする[27]。

- 放水路嵩上げに伴い山陽本線・可部線の嵩上げ、横川駅橋上化[1]。

1946年、建設省(現国土交通省)は工事を再開しようとした[23]。ただ戦前用地買収した福島町の国有地に、戦後のどさくさに紛れ不法に家屋が建てられていた[23]。この住民や戦前の用地買収時における補償に納得できないもの、山陽本線以北の未用地買収の地区住民、河口部の草津地区カキ・ノリ養殖業関係者、福島川の漁業権を持つ漁民により、それぞれで放水路工事反対運動が起こった[13][23]。1948年(昭和23年)楠瀬常猪県知事が工事再開を公表したが[28][19]、実際は1950年(昭和25年)まで工事は進まなかった[23]。

1951年(昭和26年)山陽本線以北の補償が好転したことから部分的に工事再開したが、その工事の際に出た土砂流出により河口部の漁場が荒れたとして工事反対運動が再燃し1953年(昭和28年)再び工事中断となった[19][23]。1954年(昭和29年)福島川について話し合いが終わり埋立工事を行うも、地元の対策委員会が分裂したため、話し合いは振り出しに戻り工事中断となった[23]。

そこで建設省は完全に工事を止め、県および市とそれらで基本事項の結論が出るまで話し合いが続けられた[23]。その後、市が公営住宅建設に努力することを約束[注 2]、福島川・草津漁民への話し会いがつき、1954年(昭和29年)5月に草津地区漁業補償、1955年(昭和30年)1月に福島地区立ち退き、同年9月福島川漁業補償が解決したことから、本格的な工事に入ることとなった[19][23]。この頃になると、本格的に大型重機・機械化施工が多数導入され工事は進んでいった[17][1]。

1961年(昭和36年)には大芝水門と祇園水門の工事開始、1965年(昭和40年)に通水開始し、1968年(昭和43年)に全工事竣工した[19][1][13]。概算工事費は2015年(平成27年)度換算で9,600億円[1]。

現状

通水式の2ヶ月後にあたる1965年7月23日に洪水が襲ったが、太田川放水路は無害だった[17]。竣工後最大規模の洪水となった1972年(昭和47年7月豪雨)洪水および2005年(平成17年台風第14号)洪水でも、浸水面積・被害家屋共に最小限に止めている[17][29]。

1965年・1972年洪水、そして高度経済成長期の急速な広島都市圏開発状況から、1975年(昭和50年)太田川水系工事実施基本計画を改定し、計画高水流量を7,500m3/sとし放水路に4,000m3/s・市内派川に3,500m3/sとした[30][20]。1997年(平成9年)河川法改正を受けて太田川水系河川整備基本方針を策定、2007年(平成19年)洪水を受けて計画高水流量を8,000m3/sとし放水路に4,500m3/s・市内派川に3,500m3/sとした[20]。建設当時の計画流量を大きく超えており、今後平成17年台風第14号以上の大きな洪水が発生した場合予定通り分派できない可能性が懸念されている[31]。

1991年平成3年台風第19号・2004年平成16年台風第18号と市内派川で高潮被害にあったことから、洪水対策も合わせて高潮堤防の更新が進められたものの2020年時点で十分ではなく、今後平成16年台風第18号レベルの高潮が発生した場合浸水被害が発生する可能性が懸念されている[31]。

また老朽化に伴い、施設の更新が行われている。護岸は、吸出し現象による空洞化も起こったことから補修が行われ[32]、大芝・祇園水門を含めた付帯施設の老朽化および大規模地震対策のため、更新が考えられている[33]。

略歴

| 映像外部リンク | |

|---|---|

|

|

ここでは国土交通省が公表する関連年表[28][30][35]を列記する。

- 1889年(明治22年) : 市制施行、広島市に

- 1897年(明治30年) : 山陽鉄道が徳山まで開通、己斐駅・横川駅開業

- 1903年(明治36年) : 三篠 - 可部間に全国初の乗合自動車(バス)開通

- 1909年(明治42年) : 大日本軌道広島支社線(可部線)三篠 - 祇園間開通

- 1919年(大正8年)

- 4月 : 太田川ほか25河川が河川法準用河川に指定

- 7月 : 太田川洪水、横川橋・三篠橋・相生橋など落橋

- 1923年(大正12年) : 太田川洪水、十日市町・広瀬町など浸水

- 1924年(大正13年) : 太田川改修計画のための内務省現地調査実施

- 1925年(大正14年) : 太田川洪水、広瀬町・上流川町など浸水

- 1926年(大正15年)

- 9月 : 太田川洪水(大正15年9月広島豪雨災害)

- 9月 : 福島川に西大橋架橋

- 1927年(昭和2年) : 太田川改修計画の骨子決定(放水路案)

- 1928年(昭和3年)

- 6月 : 太田川洪水、栄橋・常盤橋など流失

- 6月 : 太田川改修・広島港修築期成同盟会結成

- 11月 : 可部軌道、可部-長束経路変更および電化

- 1929年(昭和4年) : 隣接7町村、広島市と合併

- 1932年(昭和7年)

- 4月 : 内務省直轄太田川改修事業着手

- 7月 : 太田川測量員詰所設置

- : 山手川に旭橋架橋

- 1933年(昭和8年) : 太田川測量員詰所を太田川改修事務所に改称

- 1934年(昭和9年) : 太田川改修工事起工式

- 1943年(昭和18年)

- 7月 : 太田川洪水

- 9月 : 太田川洪水(昭和18年台風第26号)

- 1944年(昭和19年)

- 6月 : 太田川改修工事中断

- : 庚午橋(木桁)架設

- 1945年(昭和20年)

- 8月 : 広島市への原子爆弾投下

- 9月 : 太田川洪水(枕崎台風)

- 1948年(昭和23年) : 県知事、太田川放水路工事再開を発表

- 1951年(昭和26年) : 太田川放水路工事、本格的に着手

- 1953年(昭和28年) : 太田川改修補償問題、覚書締結

- 1954年(昭和29年)

- 5月 : 草津漁港補償、協定書締結

- 12月 : 庚午橋架替竣工

- 1960年(昭和35年) : 旭橋竣工

- 1961年(昭和36年) : 広島空港(広島西飛行場)供用開始

- 1962年(昭和37年)

- 10月 : 太田川放水路工事に伴う可部線移設開通

- 10月 : 三滝橋竣工

- 1963年(昭和38年)

- 3月 : 横川駅高架完成

- 12月 : 新庄橋、山手橋渡り初め式

- 12月 : 太田川放水路工事に伴う山陽本線移設完了

- 1964年(昭和39年)

- 8月 : 新己斐橋完成

- 9月 : 新己斐橋に広島電鉄本線移設

- 12月 : 大芝水門完成

- 1965年(昭和40年)

- 3月 : 祇園水門完成

- 4月 : 太田川、一級河川に指定

- 5月 : 太田川放水路通水式、己斐橋・大芝橋・新己斐橋渡り初め式

- 5月 : 平和大通り全線開通

- 7月 : (太田川放水路河川敷で初の花火大会(のちの太田川花火大会))

- 1966年(昭和41年) : 竜王橋開通

- 1968年(昭和43年) : 太田川放水路完成

- 1972年(昭和47年) : 昭和47年7月豪雨

- 1973年(昭和48年) : 新旭橋完成

- 1975年(昭和50年) : 山陽新幹線、岡山-博多間開業

- 1977年(昭和52年) : 庚午橋上り線完成

- 1982年(昭和57年) : 庚午橋下り線開通式

- 1989年(平成元年) : 庚午橋立体橋開通

- 1991年(平成3年) : 新竜王橋開通

- 1993年(平成5年) : (新広島空港開港に伴い広島西飛行場となる)

- 2001年(平成13年) : 広島高速4号線(広島西大橋)開通

- 2002年(平成14年) : (最後の太田川花火大会)

- 2005年(平成17年) : 平成17年台風第14号、戦後最大流量を記録

- 2012年(平成24年) : (広島西飛行場供用廃止、広島ヘリポートとして供用開始)

- 2014年(平成26年) : 広島南道路(太田川大橋)開通

機能

| 映像外部リンク | |

|---|---|

| 国土交通省ライブカメラ | |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

分流調整

放水路と旧太田川含めた市内派川(天満川・元安川・京橋川・猿猴川)の流量は、西区大芝にある祇園水門および大芝水門の2つの水門で調整している[15]。

ここより上流の安佐北区口田1丁目にある矢口第1水位観測所の観測値により2つの水門は連動し、平水時(平常時)は大芝水門を全開し旧太田川に水を流して市内派川が流量不足にならないようにし、洪水時(増水時)は逆に祇園水門を全開し放水路に水を流すようにして市内派川の洪水を防いでいる[15]。またその構造上の原因で、分流地点中央で土砂堆積が発生(下写真参照)し、洪水時の分流量に少なからず影響を与えている[36]。

| 施設 | 祇園水門 | 大芝水門 | |

|---|---|---|---|

| 河川 | 太田川放水路(本流) | 旧太田川(支流) | |

| 開閉 状況 |

平水時 |  調整 (ゲート降下) |

全開 (ゲート上昇) |

| 洪水時 |  全開 (ゲート上昇) |

調整 (ゲート降下) | |

| 計画高水流量[20] | 4500m3/s | 3500m3/s | |

| 堰上高[33] | 3.10m | 3.60m | |

| 敷高[33] | TP 0.00m | TP -0.50m | |

| 可動部[33] | 鋼製ローラーゲート 幅32.00m×3門 |

鋼製ローラーゲート 幅13.33m×3門 | |

| 固定部[33] | 幅143.70m | 幅92.80m | |

| 備考 | 車両通行不可 | 車両通行可(大芝橋) | |

河川敷道路

太田川河口部は埋立により形成されたことから、軟弱な地盤上に建築物がある[37]。大きな地震が発生した場合、液状化現象による地盤沈下や建物の倒伏などにより陸上交通が分断される可能性がある[37]。そのため緊急輸送道路整備に合わせ、緊急用河川敷道路の整備が行われている[37][38]。

また1995年(平成7年)阪神・淡路大震災で陸上輸送に代わり海上輸送が活用された事例があり[38]、広島市においては1945年被爆時に陸軍船舶部(暁部隊)が船で被爆者救護にあたった歴史がある。そこで大型災害時に緊急用河川敷道路に連携して、海から救援物資の受け入れや避難民の輸送・救援隊の派遣、瓦礫の撤去などを行う緊急用船着場の配置も計画されている[39][38]。

自然環境

環境基準の水域類型指定では「B類型」(BOD75%値 3.0mg/l以下)[40]、平成10年頃まではBOD75%値が上回ることがあったが近年ではそれはなく良好な水質を維持している[41]。

軟弱な砂・シルト互層が主体の沖積平野上にある[42][13]。太田川流域である広島県西部は山列・断層谷が南西から北東方向つまり右肩上がりで発達しており、太田川下流部および支流はそれに沿うように流れている[13]。太田川放水路も同様である。

流れ出る広島湾の潮汐差は約4mもあり、満潮時は分流地点を超えて海水が遡上する[43]。つまり放水路全体が汽水域にあたり、波や潮流も緩やかに安定している[44]。竣工から40年以上たった今では、一部で干潟や湿地が形成されその環境を好む生物が生息しており、管理する国土交通省も干潟保全に努めている[45][43][46]。以下、生態が確認されている生物を示す。

- 甲殻 : ヒライソガニ・ケフサイソガニ・コメツキガニ・チゴガニ・アシハラガニ・ヤマトオサガニ・シロスジフジツボ・イワフジツボ・アナジャコ・ニホンスナモグリ・ハクセンシオマネキ・ニホンドロソコエビ[15][43][46]

- 貝・腹足 : アサリ・オキシジミ・イソシジミ・ヤマトシジミ・ソトオリガイ・クチバガイ・イワフジツボ・シロスジフジツボ[43][46]

- 多毛 : ゴカイ・イトゴカイ[43]

- 植生 : フクド群落・ハマサジ群落・ヨシ・シオクグ・カワヂシャ[15][46]

- 魚 : スズキ・マハゼ・クサフグ・ボラ・クロダイ・ウツセミカジカ[15][46]

- 昆虫 : イソタナグモ・シマイソタナグモ・ヒゲコガネ・コオイムシ・キバナガミズギワゴミムシ[15][46]

- 両生 : ヌマガエル[15]

- 鳥類 : ミサゴ・コアジサシ[15]

太田川水系で塩生植物が生息しているのは太田川放水路だけになる[46]。

人工的に造られた河川であることから、古くからある景勝は存在していない。河川敷は一部階段護岸や人工干潟など親水性護岸で整備されている。

中流域から下流にかけて、ボート競技用のコースとして利用されている。2010年に計画されたヒロシマ・オリンピック構想では、ここをマラソンスイミングとトライアスロンの会場として用いる計画が挙がった。

施設

上流より[47]記載。緑色欄は有料・高速道路。

| 施設 | 供用線 | 供用年 | 右岸所在地 | 左岸所在地 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 祇園水門 | (堰) | 1965 | 安佐南区長束 | 西区大宮 | |

| 祇園大橋 | 国道183号 | 1963 | 安佐南区長束 | 西区大宮 | 旧国道54号 |

| 新庄橋 | 県道277号 | 1963 | 安佐南区長束 | 西区大宮 | 旧雲石街道、旧安川の橋、旧国道54号 |

| 三滝橋 | 市道三篠三滝線 | 1962 | 西区三滝本町 | 西区三滝町 | 旧山手川の橋 |

| 太田川放水路橋梁 | JR可部線 | 1962 | 西区竜王町 | 西区打越町 | 開通は1909年[28] |

| 竜王橋 新竜王橋 |

市道西1区192号線 | 1966 1991 |

西区竜王町 | 西区打越町 | |

| 太田川放水路橋梁 | JR山陽本線 | 1963 | 西区竜王町 | 西区打越町 | 開通は1897年[28] |

| 太田川橋梁 | JR山陽新幹線 | 1975 | 西区山手町 | 西区打越町 | |

| 山手橋 | 市道西1区265号線 | 1963 | 西区山手町 | 西区中広町 | 旧山手川にあった橋 |

| 広島西大橋 | 広島高速4号線 (西風新都線) |

2001 | 西区山手町 | 西区中広町 | 旧福島川に西大橋があった[28] |

| 己斐橋 | 県道265号 | 1965 | 西区己斐本町 | 西区小河内町 | 旧西国街道、旧国道2号、旧山手川の橋 |

| 新己斐橋 | 市道比治山庚午線 (平和大通り) および広島電鉄本線併用 |

1965 | 西区己斐本町 | 西区福島町 | 「己斐鉄橋」として旧山手川の橋 |

| 旭橋 新旭橋 |

国道2号 (新広島バイパス) |

1960 1973 |

西区庚午北 | 西区南観音 | 旧山手川の橋[28] |

| 庚午橋 庚午橋立体橋 新庚午橋 |

上下:市道霞庚午線 立体:市道西2区190号線 |

1982 1989 1977 |

西区庚午中 | 西区観音新町 | 旧福島川の橋[28] |

| 太田川大橋 | 広島高速3号線 (広島南道路) |

2014 | 西区庚午南 | 西区観音新町 |

-

祇園大橋

-

新庄橋

-

三滝橋

-

可部線橋梁

-

竜王橋・新竜王橋

-

山陽新幹線・山陽本線橋梁

-

山手橋

-

広島西大橋

-

己斐橋

-

新己斐橋

-

旭橋・新旭橋

-

庚午橋

-

太田川大橋

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f あゆみ 2018, p. 7.

- ^ “ズッコケ三人組のふるさと己斐” (PDF). 広島市西区コミュニティ交流協議会. 2022年8月2日閲覧。

- ^ a b 内務省 1936, p. 1.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 秋竹 & 藤吉 1961, p. 16.

- ^ a b あゆみ 2018, p. 3.

- ^ “広島工業港” (PDF). 広島県立文書館 (2009年). 2022年8月2日閲覧。

- ^ あゆみ 2018, p. 4.

- ^ a b c 内務省 1936, p. 2.

- ^ あゆみ 2018, p. 5.

- ^ a b c d e f 内務省 1936, p. 6.

- ^ a b c あゆみ 2018, p. 6.

- ^ “「おうちでミュージアム」潮が引く様子”. 広島市こども文化科学館. 2022年8月2日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i “記憶の重合 太田川の広島”. ミツカン機関誌『水の文化』38号. 2022年8月2日閲覧。

- ^ 望月圭介伝刊行会『望月圭介伝』羽田書店、1945年、741-742頁。2022年8月26日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j “太田川放水路について” (PDF). 国土交通省太田川工事事務所. 2022年8月2日閲覧。

- ^ 秋竹 & 藤吉 1961, p. 15.

- ^ a b c d “戦後復興の礎 太田川放水路” (PDF). 中国建設弘済会. 2022年8月2日閲覧。

- ^ “大芝・祇園水門” (PDF). 中国建設弘済会. 2022年8月26日閲覧。

- ^ a b c d e f g 河川整備計画 2020, p. 16.

- ^ a b c d e f 河川整備計画 2020, p. 15.

- ^ a b c 内務省 1936, p. 7.

- ^ 内務省平面 1936.

- ^ a b c d e f g h i j k 秋竹 & 藤吉 1961, p. 17.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 13.

- ^ “広島市の復興-広島復興都市計画の誕生-”. 広島市. 2022年8月2日閲覧。

- ^ a b c d 国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成

- ^ a b 秋竹 & 藤吉 1961, p. 18.

- ^ a b c d e f g あゆみ 2018, p. 12.

- ^ あゆみ 2018, p. 8.

- ^ a b あゆみ 2018, p. 13.

- ^ a b 河川整備計画 2020, p. 31.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 71.

- ^ a b c d e 河川整備計画 2020, p. 70.

- ^ a b c d “水辺の歴史を訪ねて-太田川-” (PDF). 国交省中国地方整備局. 2022年8月2日閲覧。

- ^ あゆみ 2018, p. 14.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 73.

- ^ a b c 河川整備計画 2020, p. 38.

- ^ a b c 髙橋達也、大嶋吉雄、市川義隆「太田川の水上交通に関する検討」(PDF)『リバーフロント研究所報告』第15巻、リバーフロント研究所、2004年9月、157-163頁、2022年8月2日閲覧。

- ^ 河川整備計画 2020, p. 95.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 61.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 63.

- ^ 河川整備計画 2020, p. 5.

- ^ a b c d e 中下慎也、日比野忠史、駒井克昭、福岡捷二、阿部徹「太田川放水路に形成された干潟の生態環境に関する考察」(PDF)『土木学会論文集B』第66巻第4号、土木学会、2010年11月、344-358頁、2022年8月2日閲覧。

- ^ “太田川放水路へアユを放流しました。”. 広島市水産振興センター. 2022年8月2日閲覧。

- ^ 河川整備計画 2020, p. 81.

- ^ a b c d e f g 宮川勇二「太田川河口干潟再生に向けた取り組み」(PDF)『RIVER FRONT』第76巻、リバーフロント研究会、2022年8月2日閲覧。

- ^ 河川整備計画 2020, p. 34.

参考資料

- “太田川放水路のあゆみ~水と緑の平和都市・広島の礎~” (PDF). 国土交通省太田川河川事務所 (2018年2月). 2022年8月2日閲覧。

- 太田川改修計畫概要 - 内務省大阪土木出張所

- "表紙・本文" (PDF) (Press release). 内務省大阪土木出張所. 1936-06. 2022-08-02閲覧。

{{cite press release2}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - "平面圖" (PDF) (Press release). 内務省大阪土木出張所. 1936-06. 2022-08-02閲覧。

{{cite press release2}}:|date=の日付が不正です。 (説明)

- "表紙・本文" (PDF) (Press release). 内務省大阪土木出張所. 1936-06. 2022-08-02閲覧。

- 秋竹敏実、藤吉三郎「太田川分流工事の概要について」(PDF)『土木学会誌』第46巻第9号、土木学会、1961年、15-20頁、2022年8月2日閲覧。

- 太田川水系河川整備計画について - 国土交通省

- "太田川水系河川整備計画(案)" (PDF) (Press release). 国土交通省. 2011. 2022年8月2日閲覧。

関連項目

![1961年工事中[26]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1961.jpg/300px-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1961.jpg)

![1966年工事中[26]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1966.jpg/300px-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1966.jpg)

![1976年[26]。広島空港滑走路延伸(1972年)、西部開発地区埋立工事中。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1976.jpg/300px-%E5%A4%AA%E7%94%B0%E5%B7%9D%E6%94%BE%E6%B0%B4%E8%B7%AF1976.jpg)

![新己斐橋付近の「じゃぶじゃぶ池」[15]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Ohta_River_Diversion_Channel_pt2.jpg/300px-Ohta_River_Diversion_Channel_pt2.jpg)