「ピアノソナタ第30番 (ベートーヴェン)」の版間の差分

m Removing Link GA template (handled by wikidata) |

出典の記述と英語版(12:31, 18 January 2015)を基に改訂 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Portal クラシック音楽}} |

{{Portal クラシック音楽}} |

||

'''ピアノソナタ第30番 [[ホ長調]] [[作品番号|作品109]]'''は、[[ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン]]が[[1820年]]に作曲した[[ピアノソナタ]]。 |

|||

== 概要 == |

|||

前作《ハンマークラヴィーア》ソナタが演奏時間40分を要する大曲なのに対して、このソナタは20分に満たないコンパクトな仕上がりとなっており、曲の重心のほとんどを第3楽章に置いている。全体的に叙情性に富んだ温かみのある曲である。 |

|||

[[File:Beethoven Schwarzspanierhaus.jpg|thumb|ベートーヴェンの書斎。[[:de: Johann Nepomuk Hoechle|Johann Nepomuk Hoechle]]画、1827年。]] |

|||

大作「[[ピアノソナタ第29番 (ベートーヴェン)|ハンマークラヴィーアソナタ]]」を完成したベートーヴェンが続く作品109のピアノソナタに着手したのは1820年の初頭で、これは最後の3つのピアノソナタ(第30番、[[ピアノソナタ第31番 (ベートーヴェン)|第31番]]、[[ピアノソナタ第32番 (ベートーヴェン)|第32番]])を出版した[[モーリス・シュレジンガー|シュレジンガー]]との交渉が行われるよりも前のことであった<ref name=hyperion>{{Cite web|url=http://www.hyperion-records.co.uk/dc.asp?dc=D_CDH55083 |title=Beethoven: The Last Three Piano Sonatas |publisher=[[ハイペリオン・レコード|Hyperion Records]] |accessdate=2015-02-15}}</ref>。曲の原型となったのは小品もしくは[[バガテル]]であり<ref name=hyperion />、フリードリヒ・シュタルケからピアノ作品集『ウィーンのピアノフォルテ楽派』への楽曲提供を依頼され、既に取り掛かっていた『[[ミサ・ソレムニス]]』の仕事を後に回す形で作曲が行われた作品であった。同年4月のベートーヴェンの会話帳には「新作の小品」との記載があり、幻想曲調の間奏曲に中断されるバガテルという楽曲の構成からは、これが作品109の第1楽章となったのであろうことが窺われる<ref name=Kinderman /><ref name=Meredith>{{cite journal|title=The Origins of Beethoven's Op. 109 |journal= [[ミュージカル・タイムズ|The Musical Times]] |date=Dec 1985 |first=William |last=Meredith |volume= 126 |issue= 1714 |pages= 713–716 |jstor= 965193}}</ref>。ベートーヴェンの秘書を務めていたフランツ・オリファが、この「小品」をシュレジンガーの求めるソナタの開始楽章にしてはどうかと提案したとされる<ref name=Cooper>[[:en: Barry Cooper (musicologist)|Barry Cooper]]. ''Beethoven''. pp. 279-280. Cited by [http://www.raptusassociation.org/son30e.html www.raptusassociation.org]</ref>。結局、シュタルケに提供されたのは[[11のバガテル (ベートーヴェン)|11のバガテル 作品119]]の第7曲から第11曲であった<ref name='Kinderman'>{{cite book|last1=Kinderman |first1= William |title=Beethoven |publisher=University of California Press |year=1995 |location=Berkeley & Los Angeles |page=218 |url=http://books.google.com/books?id=DmAM_yZK8kUC | isbn = 0-520-08796-8}}</ref>。 |

|||

ジークハルト・ブランデンブルクは、当初構想されていたのが第1楽章を欠いた2楽章から成るソナタであったとする説を提唱している。第1楽章と他の楽章を結びつける[[モチーフ (音楽)|動機要素]]が、明らかに後になってから付け加えられたものだからである<ref>Sieghard Brandenburg. ''Die Skizzen zur neunten Symphonie'', p. 105.</ref>。一方、[[アレグザンダー・ウィーロック・セイヤー]]はホ短調のソナタの構想は発展することなく終わり、作品109とは全く関係がないとする立場を取っている<ref>Alexander Wheelock Thayer, cited in [http://www.raptusassociation.org/son30e.html www.raptusassociation.org]</ref>。 |

|||

*作曲時期:[[1820年]]完成、翌年出版。 |

|||

*献呈:マキシミリアーネ・ブレンターノ嬢に献呈。 |

|||

第3楽章のために最初に書かれたスケッチは6つの変奏を伴う変奏曲であったが、その後9つの変奏に改められ、最終的に6つの変奏に落ち着いた<ref>{{cite book |last1=Marston |first1=Nicholas |title=Beethoven's Piano Sonata in E, Op. 109 |chapter=Chapter 8: Plans for a Variation Set |publisher=Clarendon Press |year=1995 |pages=184–217 |isbn=978-0-19-315332-5}} See especially pp 210-211.</ref>。9つの変奏が設けられていた稿での個々の変奏の性格は、出版された最終稿のものに比べると際立っていないが<ref name=Zilkens>{{cite book|last1=Zilkens |first1=Udo |title=Beethovens Finalsätze in den Klaviersonaten |publisher=Tonger Musikverlag |year=1994 |page=138-139, 226 |isbn=3-920950-03-8}}</ref>、ケイ・ドレイファスはその時点で既に「主題の探索と再発見の過程」が示されていると指摘している<ref name=Dreyfus>{{cite book|last1=Dreyfus |first1= Kay |title=Beethoven's last five piano sonatas : a study in analytical method |publisher=Thesis (D.Mus.)--University of Melbourne, Dept. of Music |year=1971 |page=194 |location=Melbourne}}</ref>。 |

|||

== 曲の構成 == |

|||

;第1楽章 Vivace, ma non troppo |

|||

このソナタの完成が1820年の秋であったのか、または[[1821年]]になってからであったのかははっきりしていない。1820年[[9月20日]]にシュレジンガーに宛てて送られた書簡では、最後の3つのソナタのうち最初の作品の「完成」が近いことが語られている{{sfn|大木|1980|p=398}}。しかし、ここでの「完成」が意味するところが構想の決定であるのか、送付可能な浄書譜の完成であるのかは不明である<ref name="raptus">{{cite web|url=http://www.raptusassociation.org/son30e.html | title=Beethoven's Piano Sonata No. 30 Op. 109: Creation History and Discussion of Musical Content |accessdate=2010-12-17 |publisher=Raptus Association for Music Appreciation}}</ref>。初版譜は[[ベルリン]]のシュレジンガーから出されたが、作曲者が病床にあり適切な校正を行うことが出来なかったため、数多くの誤植が残されたままだった<ref name=Meredith />{{refnest|group= "注"|[[ウィーン]]のアルタリアから初版が出版されたとする文献もある{{sfn|大木|1980|p=398}}。}}。作品は当時18歳だったマキシミリアーネ・ブレンターノに献呈されている{{sfn|大木|1980|p=398}}。1821年[[12月6日]]にしたためられた献呈の句には、作曲者がブレンターノ家に抱いていた深い愛着の情が綴られている<ref name=hyperion />。 |

|||

:ホ長調。[[ロンド形式]]、あるいは不完全な[[ソナタ形式]]。流れるような叙情性を持つ2つの主題が繰り返されるが、第1主題は2/4拍子でヴィヴァーチェ・マ・ノン・トロッポ、第2主題はこれとうってかわって3/4拍子でカデンツァ風のアダージョ・エスプレッシーヴォである。しかし[[エトヴィン・フィッシャー]]は、2つの主題の速度記号の落差は外見上だけのものであり、全体が一つの型として作られたかのように即興的に演奏されねばならないと講義している。やや不満足感を残したままあっさりと終止し、第2楽章に続く。</br>[[グレン・グールド]]がこの第1楽章を高く評価していたことは有名。 |

|||

;第2楽章 Prestissimo |

|||

== 楽曲構成 == |

|||

:[[ホ短調]]。[[ソナタ形式]]だが、きわめて速く演奏されるため間奏曲風の印象を与える。第1楽章の透明な明るさを否定する暗い激情に満ちている。前楽章の終わりから二重線を置いて転調しそのまま続いているため、本来ならば第1楽章の長大な[[コーダ (音楽)|コーダ]]と見るべきだが、楽想が完全に独立しているため第2楽章と解釈するのが通例である。 |

|||

=== 第1楽章 === |

|||

;第3楽章 Andante molto cantabile ed espressivo (Gesangvoll, mit innigster Empfindung) |

|||

[[File:Beethoven Hammerklavier.jpg|thumb|第1楽章冒頭の自筆譜。]] |

|||

:ホ長調。[[変奏曲形式]]。"じゅうぶんに歌い、心からの愛情をもって"と付記されている。主題と6つの変奏からなる。 |

|||

; Vivace, ma non troppo 2/4[[拍子]] ホ長調 |

|||

:*主題:3/4拍子。ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される。特に高度な作曲技法は使われておらず、純粋なメロディーが歌のように流れる。 |

|||

[[ソナタ形式]]{{sfn|大木|1980|p=399}}。第1楽章は速度と拍子の異なる楽想をひとつにまとめあげており{{sfn|大木|1980|p=399}}、当時のベートーヴェンが関心を持っていた[[挿入語句|挿入節]]的な構成概念が反映されている<ref name=hyperion />。これは同時期に作曲が進められた『ミサ・ソレムニス』やこの後に続くピアノソナタにも見られる特徴である<ref name=PBS>{{cite book|last1=Badura-Skoda |first1=Paul |authorlink1=パウル・バドゥラ=スコダ |last2=Demus | first2=Jörg |authorlink2=イェルク・デームス |title=Die Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven |publisher=F. A. Brockhaus |year=1970 |location=Wiesbaden|isbn= 3-7653-0118-3 }}</ref>。無駄のない形式の中に込められた曲の内容は幻想的で、それまでのベートーヴェンのピアノソナタには見られなかった柔軟性が示されている{{sfn|大木|1980|p=399}}。序奏はなく、第1主題が2/4拍子で[[wikt:vivace|ヴィヴァーチェ]]・[[wikt:ma non troppo|マ・ノン・トロッポ]]で提示される(譜例1)。この第1主題は[[ピアノソナタ第25番 (ベートーヴェン)|ピアノソナタ第25番]]の第3楽章の主題との関連を指摘されている<ref name=schiff /><ref name=Uhde>{{cite book|last1=Uhde |first1=Jürgen |title=Beethovens Klaviersonaten 16 – 32 |publisher=Reclam |year=2000 |p=475-476 |location=Ditzingen |isbn=978-3-15-010151-3}}</ref><ref name=Rosenberg2>{{cite book|last1=Rosenberg |first1=Richard |title=Die Klaviersonaten Ludwig van Beethovens |volume=vol. 2 |publisher=Urs Graf Verlag |year=1954 |p=402 |location=Olten & Lausanne}}</ref>。 |

|||

:*第1変奏:3/4拍子。Molto espressivoの指示が与えられている。曲の雰囲気や主題のテンポは主題から引き継がれている。装飾音が巧みに使われている。 |

|||

:*第2変奏:3/4拍子。第1変奏とは打って変わって軽快なメロディーで開始される。間に対照的な旋律を挟みながら見事な対比をなしている。 |

|||

譜例1 |

|||

:*第3変奏:2/4拍子。対位法を駆使した情熱的でテンポの速い変奏。パッセージが左右で何度も入れ替わるのが印象的。 |

|||

<score> |

|||

:*第4変奏:9/8拍子。非常に高度な対位法を用いた温かみのある変奏。後半部分のアクセントの付け方が特徴的。 |

|||

\relative c' { |

|||

:*第5変奏:2/2拍子。後期のソナタによく見られるフーガ的変奏。スタッカートを多用した快活な変奏になっている。 |

|||

\new PianoStaff << |

|||

:*第6変奏:3/4拍子。トリルを多用した非常に高貴な変奏で、天上の音楽と評す者もいる。最後は次第に弱まりながら主題が回想され、静かに曲を閉じる。 |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/4 \tempo "Vivace, ma non troppo. Smpre legato." \partial 4 |

|||

<< |

|||

{ gis'4_\markup { \dynamic p \italic dolce } b e, gis cis, e <fis dis> } |

|||

\\ |

|||

{ gis16( b8.) b16( fis8.) e16( gis8.) gis16( dis8.) cis16( e8.) e16( b8.) a16( b8.) } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/4 \clef bass |

|||

r8 e,16( b') r8 dis16( dis,) r8 cis16( gis') r8 b16( b,) r8 a16( e') r8 gis16( gis,) r8 gis,16( gis') |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

開始から[[カデンツ]]を経ないままわずか8[[小節]]後に現れる第2主題は<ref name=hyperion />、第1主題とうってかわって3/4拍子の[[wikt:adagio|アダージョ]]・[[wikt:espressivo|エスプレッシーヴォ]]である(譜例2)。 |

|||

譜例2 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \tempo "Adagio espressivo." |

|||

<< |

|||

{ |

|||

s2. fisis'8\f <gis~ e~ cis~ gis~> <gis e cis gis> fis16-.\p( e-.) |

|||

<dis fis,>16( << <cis fis, e>) { s32 s32\cresc } >> <dis fis, dis>16-.\! ( <e b! e,>-.) s2 |

|||

} |

|||

\\ |

|||

{ |

|||

\set tieWaitForNote = ##t |

|||

\grace { \stemUp a,!32~[ bis~ dis~ fis~] } \stemNeutral <a!~ fis~ dis~ bis~ a~>4\f <a fis dis bis a>8\p |

|||

gis16-.( fis-.) <e cis>\cresc( <dis bis!>\!) <e cis>-.( <fis bis, gis>-.) s4. cis8 s4 fis16\p( b, fis' e dis4) |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass |

|||

<< |

|||

{ |

|||

\grace s8 d,,8\rest \stemUp dis'16-.^\( e-.\) \clef treble fis-.( gis-. a8) gis16 a gis fis \clef bass |

|||

d,16\rest e cis'[ dis] \clef treble e fis <g ais,>8 \clef bass s4 s2 |

|||

} |

|||

\\ |

|||

{ |

|||

s8 <bis, a fis>8 r <dis bis!> <e cis>16( fis) e-.( dis-.) |

|||

s8 <gis, e>8 s4 <dis' b!>16( <cis ais>) b-.( <b gis>-.) <b dis,>8[ <b gis>] <b fis>[ <dis b fis>] |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

14小節の提示部を終え、曲は第1主題に基づく展開部となる{{sfn|大木|1980|p=399}}。中音域から長い[[強弱法|クレッシェンド]]を経つつ音量を増して高音域へと昇っていき<ref name=score>{{Cite web|url=http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/51/IMSLP51804-PMLP01487-Beethoven_Werke_Breitkopf_Serie_16_No_153_Op_109.pdf |title=Beethoven: Piano Osnata No.30 |publisher=[[ブライトコプフ・ウント・ヘルテル|Breitkopf & Härtel]] |accessdate=2015-2-15}}</ref>、クライマックスに達するとそのまま1[[オクターヴ]]高く第1主題が再現される{{sfn|大木|1980|p=399}}。その後ただちに、やや変化を加えられた第2主題の再現が続く。66小節目からは[[コーダ (音楽)|コーダ]]であり<ref>{{cite book |last1=Rosen |first1=Charles |authorlink1=チャールズ・ローゼン |title=Sonata Forms |publisher=WW Norton & Co |year=1988 |page=283 |isbn=978-0-393-30219-6}}</ref>、専ら第1主題を扱って最後は静かに楽章を閉じる。 |

|||

[[エトヴィン・フィッシャー]]は、2つの主題の速度記号の落差は外見上だけのものであり、全体が一つの型として作られたかのように即興的に演奏されねばならないと講義している。[[グレン・グールド]]はこの第1楽章を高く評価していた。 |

|||

=== 第2楽章 === |

|||

; Prestissimo 6/8拍子 [[ホ短調]] |

|||

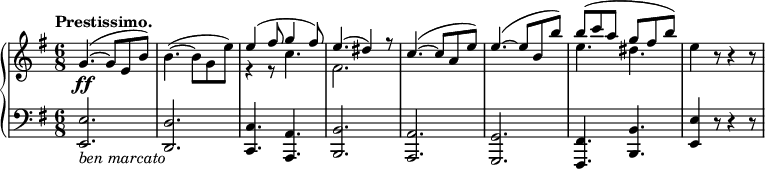

[[ソナタ形式]]。第1楽章からは切れ目なく演奏される。楽章中で用いられる素材は[[強弱法|フォルテッシモ]]で出される譜例3の第1主題の中に集約されている{{sfn|大木|1980|p=399}}。 |

|||

譜例3 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \minor \time 6/8 \tempo "Prestissimo." |

|||

<< |

|||

{ |

|||

g'4.~(\ff g8 e b') \stemDown b4.~( b8 g e') \stemUp e4( fis8 g4 fis8) e4.( dis4) r8 |

|||

c4.~( c8 a e') e4.~( e8 b b') b( c a g fis b) \stemDown e,4 b8\rest b4\rest b8\rest |

|||

} |

|||

\\ |

|||

{ s2. s2. r4 r8 c4. fis,2. s2. s2. e'4. dis s4 } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \minor \time 6/8 \clef bass |

|||

<e,, e,>2._\markup { \italic { ben marcato } } <d d,> <c c,>4. <a a,> <b b,>2. <a a,> <g g,> <fis fis,>4. <b b,> <e e,>4 r8 r4 r8 |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

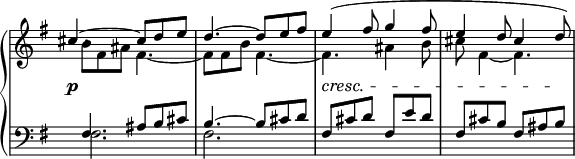

第1主題から導かれる第2主題は[[ロ短調]]に出されるが(譜例4){{sfn|大木|1980|p=399}}、主題の持つ性質によりここでは通常のソナタ形式に見られるような主題間の対比は完全に失われている<ref>[[アルフレート・ブレンデル|Alfred Brendel]]. ''Der späte Stil''. In: ''Nachdenken über Musik''. München 1982, p. 82</ref>。 |

|||

譜例4 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \minor \time 6/8 |

|||

<< |

|||

{ |

|||

\override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #4.0 |

|||

\override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-0.0 . 0.0) |

|||

\override TextScript #'Y-extent = #'(-1.0 . 1.0) |

|||

\once \override NoteColumn #'force-hshift = #-2.0 |

|||

cis'4.~\p cis8 d e d4.~ d8 e fis e4\cresc( fis8 g4 fis8 e4 d8 cis4 d8\!) } |

|||

\\ |

|||

{ b8 fis ais fis4.~ fis8 fis b fis4.~ fis ais4 b8 cis8 fis,4~ fis4. } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \minor \time 6/8 \clef bass |

|||

<< |

|||

{ fis,4. ais8 b cis b4.~ b8 cis d fis, cis' d fis, e' d fis, cis' b fis ais b } |

|||

\\ |

|||

{ fis2. fis2. } |

|||

>> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

展開部ではまず第1主題の[[バス (声域)|バス]]の音型が[[カノン]]風に処理される{{sfn|大木|1980|p=399}}<ref name=schiff>{{cite web|url=http://www.theguardian.com/arts/audio/2006/dec/20/culture1440 |title=Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 109 no 30 |publisher=[[ガーディアン|The Guardian]] |accessdate=2015-02-15}}</ref>。その後静かな推移を見せるが、突如強奏で第1主題が回帰して再現部となる。第2主題はホ短調となって現れ{{sfn|大木|1980|p=399}}、ごく短いコーダを経て勢いよく終結する。 |

|||

=== 第3楽章 === |

|||

; Andante molto cantabile ed espressivo 3/4拍子 ホ長調 |

|||

[[変奏曲|変奏曲形式]]{{sfn|大木|1980|p=399}}。主題と6つの変奏からなる。全曲の重心のほとんどはこの第3楽章に置かれており、変奏曲がこれほどの比重を占めたのはベートーヴェンのピアノソナタでは初めてのことであった{{sfn|大木|1980|p=399}}。 |

|||

; 主題: 3/4拍子 |

|||

「じゅうぶんに歌い、心の底からの感情をもって」(Gesangvoll, mit innigster Empfindung)と付記されている<ref name=score />。ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される(譜例5)。3拍子の2拍目に付点音符が置かれることにより、主題には[[サラバンド]]のような性格が与えられている<ref name=hyperion /><ref name=schiff /><ref>[[フーゴー・リーマン|Hugo Riemann]], cited in Richard Rosenberg: ''op. cit.'' pp. 408-9</ref>。 |

|||

譜例5 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { \italic { Gesangvoll mit innigster Empfindung. } } |

|||

\line { Andante molto cantabile ed espressivo. } |

|||

} |

|||

} |

|||

<< |

|||

{ |

|||

\override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #4.0 |

|||

\override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-0.0 . 0.0) |

|||

\override TextScript #'Y-extent = #'(-1.0 . 1.0) |

|||

gis'4^\markup { \italic { mezza voce } }( e4. fis8) <dis fis,>4 <b a fis>2 gis'4( e4. fis8) fis4\<( ais b) |

|||

\grace { b,32[( e gis] } b4\! e,4.\> gis16 fis\!) dis4 b \grace { a16[ b a32 gis] } a4) |

|||

gis_\markup \italic crescendo e'4. ais,8 \clef bass ais2\p( b4) |

|||

} |

|||

\\ |

|||

{ b4 b cis s2. <b gis>4 b cis dis <e cis> <fis dis> r b, cis s2. s2. g4( e dis) \bar ":|" } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass |

|||

<< |

|||

{ e,4( gis a b cis dis) e( gis ais b fis b,8 a!) gis4( gis') a, s2. s4 e'2 e,4( g b) } |

|||

\\ |

|||

{ s2. s2. s2. s2. gis2( s4 <fis' b,> <e cis> <fis dis>) e <cis cis,> <c c,> c,2 b4 \bar ":|" } |

|||

>> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

; 第1変奏: 3/4拍子 |

|||

[[wikt:molto|モルト]]・[[wikt:espressivo|エスプレッシーヴォ]]の指示の下、[[ワルツ]]様のリズムに乗った歌謡的変奏<ref name=schiff />{{sfn|大木|1980|p=401}}<ref name=Mauser>{{cite book|last1=Mauser |first1=Siegfried |authorlink1=ジークフリート・マウザー |title=Beethovens Klaviersonaten – Ein musikalischer Werkführer |publisher=Verlag C.H.Beck |year=2001 |location=[[ミュンヘン|München]] |isbn=3-406-41873-2}}</ref>。曲の雰囲気や主題のテンポは主題から引き継がれ、装飾音が巧みに使われている。 |

|||

譜例6 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. I. } |

|||

\line { Molto espressivo. } |

|||

} |

|||

} |

|||

\slashedGrace b'8 << b'2 { s8\> s8\! s4 } >> e,8.fis16 e4( dis~ dis8.) b16 |

|||

\slashedGrace b8 << b'4.-> { s8\> s8\! s8 } >> dis,8( \times 4/5 { e32[ fis e dis e } fis16 gis]) gis4\cresc( fis4.\! dis8) |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass |

|||

\grace s8 e,,,4 <b'' gis e b> <b gis e b> fis, <b' a fis b,> <b a fis b,> gis, <b' gis e b> <b gis e b> a, <b' fis dis b> <b fis dis b> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

; 第2変奏: 3/4拍子 |

|||

主題は16分音符によるモザイク状の音型の中に隠される<ref name=schiff />。さらにこの変奏と対照的な威厳ある変奏が置かれ{{sfn|大木|1980|p=401}}、2つの性格の異なる変奏が入れ替わりながら進められていく。 |

|||

譜例7 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff = "up" { \key e \major \time 3/4 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. II. } |

|||

\line { Leggieramente. } |

|||

} |

|||

} |

|||

r16 b gis' r r e b r r cis fis r r dis |

|||

\change Staff = "down" fis, \change Staff = "up" r r \change Staff = "down" \stemUp e b' \change Staff = "up" r r \change Staff = "down" b fis \change Staff = "up" r |

|||

} |

|||

\new Staff = "down" { \key e \major \time 3/4 \clef bass |

|||

e,16[ r r e'] gis[ r r gis,] a[ r r a'] \override Stem #'details #'beamed-lengths = #'(5.5) b[ r r b,] cis[ r r cis'] dis[ r r dis,] |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

; 第3変奏: 2/4拍子 |

|||

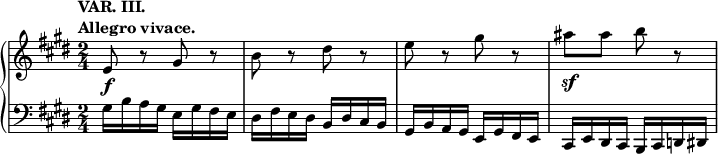

[[対位法]]を駆使した[[wikt:allegro|アレグロ]]・ヴィヴァーチェでのテンポの速い変奏。開始部分の譜例8で示されるパッセージは左右の手を入れ替えて奏され、その後も手の交代が続けられていく。 |

|||

譜例8 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/4 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. III. } |

|||

\line { Allegro vivace. } |

|||

} |

|||

} |

|||

e8\f r gis r b r dis r e r gis r ais\sf ais b r |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/4 \clef bass |

|||

gis,,16 b a gis e gis fis e dis fis e dis b dis cis b gis b a gis e gis fis e cis e dis cis b cis d dis |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

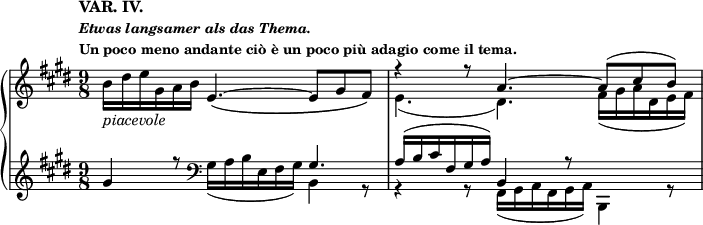

; 第4変奏: 9/8拍子 |

|||

「主題よりいくらか遅く」(Etwas langsamer als das Thema)と指示されている<ref name=score />。第3変奏から大きく趣を変え、幻想的な雰囲気をたたえる{{sfn|大木|1980|p=401}}。2声から4声の声部が対位法を用いてまとめられていく、温かみのある変奏。 |

|||

譜例9<ref group= "注">譜例では一部のタイ、スラーが省略されている。</ref> |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 9/8 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. IV. } |

|||

\line \fontsize #-1 { \italic { Etwas langsamer als das Thema. } } |

|||

\line \fontsize #-1 { Un poco meno andante ciò è un poco più adagio come il tema. } |

|||

} |

|||

} |

|||

<< |

|||

{ s4._\markup \italic piacevole e~_\( e8 gis fis\) r4 r8 a4.~ a8( cis b) } |

|||

\\ |

|||

{ b16 dis e gis, a b s2. e,4.( dis) fis16( gis a dis, e fis) } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 9/8 |

|||

<< |

|||

{ gis4 r8 \clef bass s4. gis, a16( b cis fis, gis a) b,4 r8 } |

|||

\\ |

|||

{ s4. gis'16( a b e, fis gis) b,4 r8 r4 r8 fis16( gis a fis gis a) b,4 r8 } |

|||

>> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

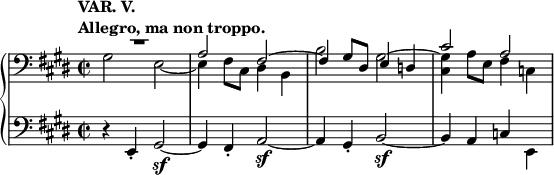

; 第5変奏: 2/2拍子 |

|||

スタッカートを多用した快活な[[フーガ]]的変奏。リズムによる推進力に支えられたこの変奏は多声的な[[コラール]]のような印象を与える<ref name=Zilkens />。 |

|||

譜例10<ref group= "注">譜例では一部のタイが省略されている。</ref> |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/2 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. V. } |

|||

\line { Allegro, ma non troppo. } |

|||

} |

|||

} |

|||

\clef bass |

|||

<< |

|||

{ |

|||

\override MultiMeasureRest #'staff-position = #6 |

|||

R1 a2 fis~ fis4 gis8 dis e4 d cis'2 a |

|||

} |

|||

\\ |

|||

{ gis2 e~ e4 fis8 cis dis4 b b'2 gis^~ <gis cis,>4 a8 e fis4 c } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 2/2 \clef bass |

|||

d4\rest e,-. gis2\sf~ gis4 fis-. a2\sf~ a4 gis-. b2\sf~ b4 a c \stemDown e, |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

; 第6変奏: 3/4拍子 |

|||

[[wikt:cantabile|カンタービレ]]と指定され、まず内声部に主題が奏される(譜例11)。 |

|||

譜例11 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 |

|||

\tempo \markup { |

|||

\column { |

|||

\line { VAR. VI. } |

|||

\line { Tempo primo del tema. } |

|||

} |

|||

} |

|||

<< |

|||

{ b'4-.^\markup \italic Cantabile ( b-. b-.) b-.( b-. b-.) b8[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ <b' fis dis>] } |

|||

\\ |

|||

{ gis,4 e fis dis b2 gis'4( e fis) fis( ais b8 b) } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass |

|||

<< |

|||

{ b,,4-.( b-. b-.) b-.( b-. b-.) b8[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] } |

|||

\\ |

|||

{ e,4 gis fis a fis gis e( gis fis8 e) dis4( cis b8 a'!) } |

|||

>> |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

4分音符で始まったリズムの刻みは8分音符、三連符の8分音符、16分音符、32分音符と細かくなっていき、ついに[[演奏記号#装飾記号|トリル]]にまで細分化される<ref name=score />。12小節目から両手に現れたトリルは低音部に移され、17小節目からの荒れ狂う[[アルペッジョ]]を経ると高音で鳴り続けるトリルの上に主題が明滅する(譜例12)<ref name=Zilkens />。 |

|||

譜例12 |

|||

<score> |

|||

\relative c' { |

|||

\new PianoStaff << |

|||

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \major \time 3/4 |

|||

<< |

|||

{ \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" r8 b''' r b r cis } |

|||

\\ |

|||

{ b,2.\startTrillSpan } |

|||

>> |

|||

} |

|||

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \major \time 3/4 |

|||

b,16[ d32 cis] b cis b a gis[ a gis fis] eis fis eis d \clef bass cis[ d cis b] a b a gis |

|||

} |

|||

>> |

|||

} |

|||

</score> |

|||

最後に次第に弱まりながら主題が原型のまま回想され、静かに曲を閉じる。 |

|||

このように最後に主題がそのまま回想されて終わる変奏曲であるという特徴から、この楽章は[[ヨハン・ゼバスティアン・バッハ|バッハ]]の『[[ゴルトベルク変奏曲]]』との類似性を指摘されている<ref name=hyperion /><ref name=schiff />。 |

|||

== 脚注 == |

|||

'''注釈''' |

|||

{{Reflist|group= "注"}} |

|||

'''出典''' |

|||

{{Reflist|3}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* {{Cite book|和書|first=正興 |last=大木 |title=最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I |publisher=[[音楽之友社]] |year=1980 |isbn=978-4276010147 |ref=harv}} |

|||

* CD解説 [[ハイペリオン・レコード|Hyperion Records]], Beethoven: The Last Three Piano Sonatas, CDH55083 |

|||

* 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.30, [[ブライトコプフ・ウント・ヘルテル|Breitkopf & Härtel]], [[ライプツィヒ|Leiptig]] |

|||

==外部リンク== |

==外部リンク== |

||

* {{IMSLP2|id= Piano_Sonata_No.30%2C_Op.109_(Beethoven%2C_Ludwig_van) |cname=ピアノソナタ第30番 作品109}} |

* {{IMSLP2|id= Piano_Sonata_No.30%2C_Op.109_(Beethoven%2C_Ludwig_van) |cname=ピアノソナタ第30番 作品109}} |

||

* [http://www.theguardian.com/arts/audio/2006/dec/20/culture1440 A lecture] by [[シフ・アンドラーシュ|András Schiff]] on Beethoven's piano sonata op. 109, [[ガーディアン]] {{en icon}} |

|||

* [[アルフレート・ブレンデル|Alfred Brendel]]: [http://www.reocities.com/vienna/2192/essays1.html Notes on a Complete Recording of Beethoven's Piano Works] {{en icon}} |

|||

* [http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033155/contactsheet.html 作品109の自筆譜] at the Library of Congress. |

|||

* {{PTNA|pieces|1139}} |

|||

{{authority control|TYP=w|VIAF=176578529|GND=300016875|SELIBR=230984}} |

|||

{{ベートーヴェンのピアノソナタ}} |

{{ベートーヴェンのピアノソナタ}} |

||

[[Category:ベートーヴェンのピアノソナタ|*30]] |

[[Category:ベートーヴェンのピアノソナタ|*30]] |

||

[[Category: |

[[Category:1820年代の音楽|ひあのそなた30へえとおうえん]] |

||

[[Category:ホ長調|ひあのそなた30へえとおうえん]] |

|||

2015年2月15日 (日) 10:21時点における版

ピアノソナタ第30番 ホ長調 作品109は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが1820年に作曲したピアノソナタ。

概要

大作「ハンマークラヴィーアソナタ」を完成したベートーヴェンが続く作品109のピアノソナタに着手したのは1820年の初頭で、これは最後の3つのピアノソナタ(第30番、第31番、第32番)を出版したシュレジンガーとの交渉が行われるよりも前のことであった[1]。曲の原型となったのは小品もしくはバガテルであり[1]、フリードリヒ・シュタルケからピアノ作品集『ウィーンのピアノフォルテ楽派』への楽曲提供を依頼され、既に取り掛かっていた『ミサ・ソレムニス』の仕事を後に回す形で作曲が行われた作品であった。同年4月のベートーヴェンの会話帳には「新作の小品」との記載があり、幻想曲調の間奏曲に中断されるバガテルという楽曲の構成からは、これが作品109の第1楽章となったのであろうことが窺われる[2][3]。ベートーヴェンの秘書を務めていたフランツ・オリファが、この「小品」をシュレジンガーの求めるソナタの開始楽章にしてはどうかと提案したとされる[4]。結局、シュタルケに提供されたのは11のバガテル 作品119の第7曲から第11曲であった[2]。

ジークハルト・ブランデンブルクは、当初構想されていたのが第1楽章を欠いた2楽章から成るソナタであったとする説を提唱している。第1楽章と他の楽章を結びつける動機要素が、明らかに後になってから付け加えられたものだからである[5]。一方、アレグザンダー・ウィーロック・セイヤーはホ短調のソナタの構想は発展することなく終わり、作品109とは全く関係がないとする立場を取っている[6]。

第3楽章のために最初に書かれたスケッチは6つの変奏を伴う変奏曲であったが、その後9つの変奏に改められ、最終的に6つの変奏に落ち着いた[7]。9つの変奏が設けられていた稿での個々の変奏の性格は、出版された最終稿のものに比べると際立っていないが[8]、ケイ・ドレイファスはその時点で既に「主題の探索と再発見の過程」が示されていると指摘している[9]。

このソナタの完成が1820年の秋であったのか、または1821年になってからであったのかははっきりしていない。1820年9月20日にシュレジンガーに宛てて送られた書簡では、最後の3つのソナタのうち最初の作品の「完成」が近いことが語られている[10]。しかし、ここでの「完成」が意味するところが構想の決定であるのか、送付可能な浄書譜の完成であるのかは不明である[11]。初版譜はベルリンのシュレジンガーから出されたが、作曲者が病床にあり適切な校正を行うことが出来なかったため、数多くの誤植が残されたままだった[3][注 1]。作品は当時18歳だったマキシミリアーネ・ブレンターノに献呈されている[10]。1821年12月6日にしたためられた献呈の句には、作曲者がブレンターノ家に抱いていた深い愛着の情が綴られている[1]。

楽曲構成

第1楽章

- Vivace, ma non troppo 2/4拍子 ホ長調

ソナタ形式[12]。第1楽章は速度と拍子の異なる楽想をひとつにまとめあげており[12]、当時のベートーヴェンが関心を持っていた挿入節的な構成概念が反映されている[1]。これは同時期に作曲が進められた『ミサ・ソレムニス』やこの後に続くピアノソナタにも見られる特徴である[13]。無駄のない形式の中に込められた曲の内容は幻想的で、それまでのベートーヴェンのピアノソナタには見られなかった柔軟性が示されている[12]。序奏はなく、第1主題が2/4拍子でヴィヴァーチェ・マ・ノン・トロッポで提示される(譜例1)。この第1主題はピアノソナタ第25番の第3楽章の主題との関連を指摘されている[14][15][16]。

譜例1

開始からカデンツを経ないままわずか8小節後に現れる第2主題は[1]、第1主題とうってかわって3/4拍子のアダージョ・エスプレッシーヴォである(譜例2)。

譜例2

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \tempo "Adagio espressivo."

<<

{

s2. fisis'8\f <gis~ e~ cis~ gis~> <gis e cis gis> fis16-.\p( e-.)

<dis fis,>16( << <cis fis, e>) { s32 s32\cresc } >> <dis fis, dis>16-.\! ( <e b! e,>-.) s2

}

\\

{

\set tieWaitForNote = ##t

\grace { \stemUp a,!32~[ bis~ dis~ fis~] } \stemNeutral <a!~ fis~ dis~ bis~ a~>4\f <a fis dis bis a>8\p

gis16-.( fis-.) <e cis>\cresc( <dis bis!>\!) <e cis>-.( <fis bis, gis>-.) s4. cis8 s4 fis16\p( b, fis' e dis4)

}

>>

}

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass

<<

{

\grace s8 d,,8\rest \stemUp dis'16-.^\( e-.\) \clef treble fis-.( gis-. a8) gis16 a gis fis \clef bass

d,16\rest e cis'[ dis] \clef treble e fis <g ais,>8 \clef bass s4 s2

}

\\

{

s8 <bis, a fis>8 r <dis bis!> <e cis>16( fis) e-.( dis-.)

s8 <gis, e>8 s4 <dis' b!>16( <cis ais>) b-.( <b gis>-.) <b dis,>8[ <b gis>] <b fis>[ <dis b fis>]

}

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/t/v/tv7149mo4bq30e0vcdjo7ghivisz7wt/tv7149mo.png)

14小節の提示部を終え、曲は第1主題に基づく展開部となる[12]。中音域から長いクレッシェンドを経つつ音量を増して高音域へと昇っていき[17]、クライマックスに達するとそのまま1オクターヴ高く第1主題が再現される[12]。その後ただちに、やや変化を加えられた第2主題の再現が続く。66小節目からはコーダであり[18]、専ら第1主題を扱って最後は静かに楽章を閉じる。

エトヴィン・フィッシャーは、2つの主題の速度記号の落差は外見上だけのものであり、全体が一つの型として作られたかのように即興的に演奏されねばならないと講義している。グレン・グールドはこの第1楽章を高く評価していた。

第2楽章

- Prestissimo 6/8拍子 ホ短調

ソナタ形式。第1楽章からは切れ目なく演奏される。楽章中で用いられる素材はフォルテッシモで出される譜例3の第1主題の中に集約されている[12]。

譜例3

第1主題から導かれる第2主題はロ短調に出されるが(譜例4)[12]、主題の持つ性質によりここでは通常のソナタ形式に見られるような主題間の対比は完全に失われている[19]。

譜例4

展開部ではまず第1主題のバスの音型がカノン風に処理される[12][14]。その後静かな推移を見せるが、突如強奏で第1主題が回帰して再現部となる。第2主題はホ短調となって現れ[12]、ごく短いコーダを経て勢いよく終結する。

第3楽章

- Andante molto cantabile ed espressivo 3/4拍子 ホ長調

変奏曲形式[12]。主題と6つの変奏からなる。全曲の重心のほとんどはこの第3楽章に置かれており、変奏曲がこれほどの比重を占めたのはベートーヴェンのピアノソナタでは初めてのことであった[12]。

- 主題: 3/4拍子

「じゅうぶんに歌い、心の底からの感情をもって」(Gesangvoll, mit innigster Empfindung)と付記されている[17]。ゆったりとしたテンポで静かに曲が開始される(譜例5)。3拍子の2拍目に付点音符が置かれることにより、主題にはサラバンドのような性格が与えられている[1][14][20]。

譜例5

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key e \major \time 3/4

\tempo \markup {

\column {

\line { \italic { Gesangvoll mit innigster Empfindung. } }

\line { Andante molto cantabile ed espressivo. }

}

}

<<

{

\override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #4.0

\override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-0.0 . 0.0)

\override TextScript #'Y-extent = #'(-1.0 . 1.0)

gis'4^\markup { \italic { mezza voce } }( e4. fis8) <dis fis,>4 <b a fis>2 gis'4( e4. fis8) fis4\<( ais b)

\grace { b,32[( e gis] } b4\! e,4.\> gis16 fis\!) dis4 b \grace { a16[ b a32 gis] } a4)

gis_\markup \italic crescendo e'4. ais,8 \clef bass ais2\p( b4)

}

\\

{ b4 b cis s2. <b gis>4 b cis dis <e cis> <fis dis> r b, cis s2. s2. g4( e dis) \bar ":|" }

>>

}

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass

<<

{ e,4( gis a b cis dis) e( gis ais b fis b,8 a!) gis4( gis') a, s2. s4 e'2 e,4( g b) }

\\

{ s2. s2. s2. s2. gis2( s4 <fis' b,> <e cis> <fis dis>) e <cis cis,> <c c,> c,2 b4 \bar ":|" }

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/o/r/or1dx8x5gh57h2lk94ug3dg4s2pf7y1/or1dx8x5.png)

- 第1変奏: 3/4拍子

モルト・エスプレッシーヴォの指示の下、ワルツ様のリズムに乗った歌謡的変奏[14][21][22]。曲の雰囲気や主題のテンポは主題から引き継がれ、装飾音が巧みに使われている。

譜例6

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key e \major \time 3/4

\tempo \markup {

\column {

\line { VAR. I. }

\line { Molto espressivo. }

}

}

\slashedGrace b'8 << b'2 { s8\> s8\! s4 } >> e,8.fis16 e4( dis~ dis8.) b16

\slashedGrace b8 << b'4.-> { s8\> s8\! s8 } >> dis,8( \times 4/5 { e32[ fis e dis e } fis16 gis]) gis4\cresc( fis4.\! dis8)

}

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass

\grace s8 e,,,4 <b'' gis e b> <b gis e b> fis, <b' a fis b,> <b a fis b,> gis, <b' gis e b> <b gis e b> a, <b' fis dis b> <b fis dis b>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/r/x/rxqkihk1xuanixuwwpfj2imde0j8em1/rxqkihk1.png)

- 第2変奏: 3/4拍子

主題は16分音符によるモザイク状の音型の中に隠される[14]。さらにこの変奏と対照的な威厳ある変奏が置かれ[21]、2つの性格の異なる変奏が入れ替わりながら進められていく。

譜例7

- 第3変奏: 2/4拍子

対位法を駆使したアレグロ・ヴィヴァーチェでのテンポの速い変奏。開始部分の譜例8で示されるパッセージは左右の手を入れ替えて奏され、その後も手の交代が続けられていく。

譜例8

- 第4変奏: 9/8拍子

「主題よりいくらか遅く」(Etwas langsamer als das Thema)と指示されている[17]。第3変奏から大きく趣を変え、幻想的な雰囲気をたたえる[21]。2声から4声の声部が対位法を用いてまとめられていく、温かみのある変奏。

譜例9[注 2]

- 第5変奏: 2/2拍子

スタッカートを多用した快活なフーガ的変奏。リズムによる推進力に支えられたこの変奏は多声的なコラールのような印象を与える[8]。

譜例10[注 3]

- 第6変奏: 3/4拍子

カンタービレと指定され、まず内声部に主題が奏される(譜例11)。

譜例11

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff { \key e \major \time 3/4

\tempo \markup {

\column {

\line { VAR. VI. }

\line { Tempo primo del tema. }

}

}

<<

{ b'4-.^\markup \italic Cantabile ( b-. b-.) b-.( b-. b-.) b8[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ <b' fis dis>] }

\\

{ gis,4 e fis dis b2 gis'4( e fis) fis( ais b8 b) }

>>

}

\new Staff { \key e \major \time 3/4 \clef bass

<<

{ b,,4-.( b-. b-.) b-.( b-. b-.) b8[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] b[ b] }

\\

{ e,4 gis fis a fis gis e( gis fis8 e) dis4( cis b8 a'!) }

>>

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/c/g/cgbxad42mdp6itqoh2x2b37137sejf3/cgbxad42.png)

4分音符で始まったリズムの刻みは8分音符、三連符の8分音符、16分音符、32分音符と細かくなっていき、ついにトリルにまで細分化される[17]。12小節目から両手に現れたトリルは低音部に移され、17小節目からの荒れ狂うアルペッジョを経ると高音で鳴り続けるトリルの上に主題が明滅する(譜例12)[8]。

譜例12

![\relative c' {

\new PianoStaff <<

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \major \time 3/4

<<

{ \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" r8 b''' r b r cis }

\\

{ b,2.\startTrillSpan }

>>

}

\new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \key e \major \time 3/4

b,16[ d32 cis] b cis b a gis[ a gis fis] eis fis eis d \clef bass cis[ d cis b] a b a gis

}

>>

}](http://upload.wikimedia.org/score/l/r/lr3ri7lftwajmheevk5ov5zkx51ms9j/lr3ri7lf.png)

最後に次第に弱まりながら主題が原型のまま回想され、静かに曲を閉じる。

このように最後に主題がそのまま回想されて終わる変奏曲であるという特徴から、この楽章はバッハの『ゴルトベルク変奏曲』との類似性を指摘されている[1][14]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c d e f g “Beethoven: The Last Three Piano Sonatas”. Hyperion Records. 2015年2月15日閲覧。

- ^ a b Kinderman, William (1995). Beethoven. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. p. 218. ISBN 0-520-08796-8

- ^ a b Meredith, William (Dec 1985). “The Origins of Beethoven's Op. 109”. The Musical Times 126 (1714): 713–716. JSTOR 965193.

- ^ Barry Cooper. Beethoven. pp. 279-280. Cited by www.raptusassociation.org

- ^ Sieghard Brandenburg. Die Skizzen zur neunten Symphonie, p. 105.

- ^ Alexander Wheelock Thayer, cited in www.raptusassociation.org

- ^ Marston, Nicholas (1995). “Chapter 8: Plans for a Variation Set”. Beethoven's Piano Sonata in E, Op. 109. Clarendon Press. pp. 184–217. ISBN 978-0-19-315332-5 See especially pp 210-211.

- ^ a b c Zilkens, Udo (1994). Beethovens Finalsätze in den Klaviersonaten. Tonger Musikverlag. p. 138-139, 226. ISBN 3-920950-03-8

- ^ Dreyfus, Kay (1971). Beethoven's last five piano sonatas : a study in analytical method. Melbourne: Thesis (D.Mus.)--University of Melbourne, Dept. of Music. p. 194

- ^ a b c 大木 1980, p. 398.

- ^ “Beethoven's Piano Sonata No. 30 Op. 109: Creation History and Discussion of Musical Content”. Raptus Association for Music Appreciation. 2010年12月17日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k 大木 1980, p. 399.

- ^ Badura-Skoda, Paul; Demus, Jörg (1970). Die Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven. Wiesbaden: F. A. Brockhaus. ISBN 3-7653-0118-3

- ^ a b c d e f “Andras Schiff lecture recital: Beethoven's Piano Sonata Op 109 no 30”. The Guardian. 2015年2月15日閲覧。

- ^ Uhde, Jürgen (2000). Beethovens Klaviersonaten 16 – 32. Ditzingen: Reclam. ISBN 978-3-15-010151-3

- ^ Rosenberg, Richard (1954). Die Klaviersonaten Ludwig van Beethovens. vol. 2. Olten & Lausanne: Urs Graf Verlag

- ^ a b c d “Beethoven: Piano Osnata No.30”. Breitkopf & Härtel. 2015年2月15日閲覧。

- ^ Rosen, Charles (1988). Sonata Forms. WW Norton & Co. p. 283. ISBN 978-0-393-30219-6

- ^ Alfred Brendel. Der späte Stil. In: Nachdenken über Musik. München 1982, p. 82

- ^ Hugo Riemann, cited in Richard Rosenberg: op. cit. pp. 408-9

- ^ a b c 大木 1980, p. 401.

- ^ Mauser, Siegfried (2001). Beethovens Klaviersonaten – Ein musikalischer Werkführer. München: Verlag C.H.Beck. ISBN 3-406-41873-2

参考文献

- 大木, 正興『最新名曲解説全集 第14巻 独奏曲I』音楽之友社、1980年。ISBN 978-4276010147。

- CD解説 Hyperion Records, Beethoven: The Last Three Piano Sonatas, CDH55083

- 楽譜 Beethoven: Piano Sonata No.30, Breitkopf & Härtel, Leiptig

外部リンク

- ピアノソナタ第30番 作品109の楽譜 - 国際楽譜ライブラリープロジェクト

- A lecture by András Schiff on Beethoven's piano sonata op. 109, ガーディアン (英語)

- Alfred Brendel: Notes on a Complete Recording of Beethoven's Piano Works (英語)

- 作品109の自筆譜 at the Library of Congress.

- ピアノソナタ第30番 - ピティナ・ピアノ曲事典