サイエンスコミュニケーション

サイエンス・コミュニケーション(英: science communication)とは、パブリック・コミュニケーションの一種で、非専門家に対して科学的なトピックを伝えることを指す。科学コミュニケーションとも呼ばれる。多くは職業的な科学者が主体となる(アウトリーチ活動や科学普及活動と呼ばれる)が、現在ではそれ自体が一つの職業分野となっている。サイエンス・コミュニケーションの形としては、科学博覧会、科学ジャーナリズム、科学政策、メディア制作などがある。

科学研究や科学教育への支援を呼び込むために行われる場合もあれば、政治的・倫理的な問題に関する意思決定のための情報を周知させるのが目的の場合もある。近年では、単純に科学的な研究成果を伝えるより、科学の方法や過程を重視する傾向が次第に強くなってきている。これが特に重要となるのは、科学的方法の制約を受けないため流布しやすい科学的俗説に対処するときである[1][2][3][4]。

サイエンス・コミュニケーションではエンターテインメントの要素やユーモア・物語・メタファーのような説得の技法を用いることがある[3][4]。科学者が伝える力を向上させるために俳優の技術を学ぶ試みもある[5]。

単に科学者同士が(学術雑誌への投稿などを通して)研究について交流することをサイエンス・コミュニケーションと呼ぶこともある。一般市民同士が科学について交流する場合もある。

動機

職業訓練の需要が存在することもあって、サイエンス・コミュニケーションは一つの学問分野となっている。専門学術誌には Public Understanding of Science や Science Communication がある。研究者の多くは科学技術社会論に依拠しているが、科学史や一般的なメディア研究、心理学、社会学が入り口となることも多い。学問分野としての成長を受けて、応用的・理論的なサイエンス・コミュニケーション研究を専門に行う学部を設立した大学もある。ウィスコンシン大学マディソン校ライフサイエンス・コミュニケーション学部は一例である。農業コミュニケーションは、農業従事者とそれ以外が学問的・職業的な観点から農業について交流するサイエンス・コミュニケーションの一分野だと考えられる。ヘルス・コミュニケーションも同様である。

ジェフリー・トーマスとジョン・デュラントは1987年の著書で科学の公衆理解[6](PUS)、すなわち科学リテラシー[7]を向上させるよう訴え、様々な根拠を提示した。公衆が今以上に科学を享受するようになれば、科学研究費の水準が向上し、法規制がより進歩的になり、訓練された科学者の人材が増加するとされた。また、訓練された技術者や科学者が増えることで経済的な国家競争力が強められる可能性があるという[1]。

科学は個人にとっても有益となりうる。科学そのものが魅力を持つこともあり、例えばポピュラーサイエンスやサイエンスフィクションではその側面が利用される。高度技術化が進む中、社会的な問題について話し合うのに基礎的な科学知識は役に立つかもしれない。幸福感についての科学は個人にとって直接的に明確な意義を持つ科学研究の例である[1]。

政府や社会も科学リテラシーの向上から恩恵を受ける可能性がある。有権者の見識は社会の民主化を推進する原動力である[1]。それに加え、道徳的な問題について意思決定を行うのに必要な知識が科学から得られることがある(たとえば動物は苦痛を感じるか、人間活動が気候変動に与える影響、さらには道徳の科学といった問題に関する疑問に答えてくれる)。

バーナード・コーエンは科学リテラシーの向上に潜在的な落とし穴があることを指摘した。コーエンは第一に「科学の偶像崇拝」を避けよと説く。言い換えると、科学教育で必要なのは、公衆が科学を尊重しつつも科学が絶対に正しいと盲信しないようにすることである。結局のところ科学者は人間であり、完全に利他的なわけでもなく、何もかもを理解できるわけでもない。また、サイエンス・コミュニケーションに携わる者は、科学を理解していることと、科学的な思考法を身につけてほかの局面でも応用できることとの違いを正しく認めるべきである。実のところ、訓練された科学者といえども、科学的な考え方を人生の中で応用することに必ず成功するわけではない。

コーエンは科学主義と呼ばれてきた考え方に対しては批判的である。つまり、科学があらゆる問題に対する最善の(あるいは唯一の)対処法だとするべきではない。また、様々な天体までの距離や鉱物の名前といった「雑多な情報」を教えることを批判し、その有用性に疑いを投げかけている。ほとんどの科学知識は、公の議論の対象となって政策転換につながるのでなければ、学習者の人生に実質的な変化をもたらすことはないだろう[1]。

科学の公衆理解という観点に基づく学術研究に対しては、科学技術社会論の研究者から多くの批判が寄せられている。例えば、スティーヴン・ヒルガートナーが1990年に論じたところによれば[2]、科学の普及についての(彼がいう)「支配的な見解」の中では、信頼のおける知識を備えた集団とそれ以外との間に明瞭な境界があると考えられがちである。公衆を知識が欠如した教導すべき集団とみなすことで(欠如モデル)、科学者たちは専門家としての自己認識を際立たせることになる。科学の普及のプロセスは境界作業[† 1]の一つの形である。このように理解するならば、科学コミュニケーションは科学者をそれ以外の社会集団と結びつけるためにこそ存在するといえるだろう。しかしそのようなコミュニケーションのあり方は、この構造を強調するためにしかはたらかない。科学コミュニティが一般人に手を差し伸べるのは、自らのもっとも強固な境界を強化するためでしかないように見られる[8][9]。

生物学者ランディ・オルソンは別の観点から科学の公衆理解に関する危惧を表した。反科学的な集団は強い動機を持ち資金が潤沢であることが多いため、政治的中立を志向する学術団体は後れを取る可能性があるというのである。オルソンはこの懸念を裏付ける例として否認論(例えば地球温暖化に対するもの)を挙げている[3]。ジャーナリストのロバート・クラルウィッチも同様に、科学者が情報を発信すると、否応なくAdnan Oktar(トルコの宗教指導者、イスラム創造論者)のような人物の活動との競争にさらされると論じた。クラルウィッチが伝えるところによれば、トルコでは世俗主義の伝統が強いにも関わらず、Oktarの活動により、おもしろくて読みやすく価格も低い創造論の教科書が数千校にのぼる学校で販売されているという[4]。

方法

海洋生物学者で映画監督でもあるランディ・オルソンはDon't Be Such a Scientist: Talking Substance in an Age of Style(「科学者ぶるのはやめよう ― スタイルの時代に本質を語るには」)と題する本を出した。同書でオルソンは、科学者にもっとコミュニケーションするよう促す努力がないがしろにされてきた現状について述べ、同輩である科学者に向けてもっと「気楽になる」よう説いた。さらに続けて、公衆とマスコミに科学を伝える最大の責任は科学者にあるとした。そしてそれを行うならば、社会科学の十分な理解を下敷きにしなければならない。科学者も物語のような効果的な説得の技法を使うべきだ、というのがオルソンの主張である。とはいえ、科学者が語る物語はストーリーが魅力的というだけでなく、現代科学に忠実でなければならない。それに伴う困難には、ただ正面から取り組むしかない。オルソンはカール・セーガンのような人物が優れた普及家だと述べ、その理由の一部は意識的に好感が持てるイメージを作り上げたためだと指摘した[3]。

カリフォルニア工科大学の卒業式の式辞において、ジャーナリストのロバート・クラルウィッチは Tell me a story(「お話してください」)という題でスピーチを行った。そこで彼は、科学者には科学や自身の研究を面白く説明するよう求められる機会が実は多い、そのような機会を逃してはいけないと語った。クラルウィッチによれば、科学者はアイザック・ニュートンがしたように公衆を遠ざける道を選んではならず、ガリレオ・ガリレイにならってメタファーを使いこなす必要がある。現代の科学が容易に理解できなくなっている中、メタファーの重要さは増す一方である。さらに、科学の現場で起こっているサクセスストーリーや苦闘の物語を語ることで、科学者が現実の人間だということを伝えられると主張した。スピーチの最後には、科学的な価値感が持つ普遍的な重要性や、科学的な観点とは単なる意見ではなく訓練によって得られた見識なのだということを公衆に理解してもらう大切さを訴えた[4]。

俳優アラン・アルダは科学者と博士課程学生が演劇コーチの指導を通じてコミュニケーションに習熟できるようにする活動を行っている(ヴァイオラ・スポーリンの演技法を用いている)[5]。

科学にとっての公衆とは

「科学の公衆理解」運動に対しては、そこで想定されている公衆がどこかブラックボックスのような受動的な存在だという批判が数多く寄せられてきた。科学の公衆理解から離れようとする動きとともに公衆に対するアプローチのあり方は変化した。近年のサイエンス・コミュニケーション論の研究者や実践家は、非専門家の話に喜んで耳を傾けようとするだけでなく、レイトモダン・ポストモダンの社会的アイデンティティが流動的で複雑であることを意識するようになってきた[11]。少なくとも、公衆すなわちpublicという言葉の代わりに複数形のpublicsやaudiencesが使われる。『Public Understanding of Science』誌の編集者エドナ・アインジーデルはpublics特集号で以下のように説明している。

欠如フレームやpublicsの画一化が当たり前だった時代は過ぎ去った。今や我々はpublicsを能動的な、聡明な、多様な役割を持つ、科学を受容するだけでなく形作ることができる存在とみなすようになった[12]。

しかしながら、アインジーデルはさらに進んで、その二つの見方はpublicとは何なのかを規定していることに変わりないのだから、どちらもある意味で公衆を画一化していると示唆した。科学の公衆理解運動はpublicsを無知な存在として矮小化したかもしれないが、それに代わる「科学技術への公衆関与」はpublicsを参加意識と本来的な道徳、素朴な集合知を持つものとして理想化したのである。現代の科学のaudiencesに関する2009年の概説でスザンナ・ホーニグ・プリーストが結論づけたように[10]、科学コミュニケーションの使命とは、非専門家に科学の活動から疎外されたと感じさせず、さりとて全面的に組み込まれてもいないと思わせることなのかもしれない。望むならいつでも参加して構わないが、人生を賭けて関与する義務は負わないというわけである。

公衆の科学に対する意見の定量的調査は、「科学の公衆理解」の観点と強く結びつけられた手法だと(一部に言わせれば、不当にも[13])考えられている。米国においてその種の調査研究を代表するのはジョン・ミラーである。ミラーは科学に「目を向けている」「関心のある」とみなせる公衆(言わば科学ファン)と、科学や技術にそれほど関心がない集団とを区別したことでよく知られている。ミラーの研究は、アメリカの公衆が以下に示す科学リテラシーの4つの特質を備えているか疑問を投げかけた。

ジョン・デュラントが英国の公衆を対象に行った調査[15]はいくつかの点でミラーと同様のアイディアに基づいていた。しかし、デュラントらはどちらかと言えば知識の量より科学技術への態度の方に関心を持っていた。彼らはまた公衆が自分の科学知識にどれだけ自信を持っているかに注目し、「知らない」という回答を選ぶこととジェンダーとの関係などを考慮した。ユーロバロメーター調査はこのようなアプローチや、もっと「科学技術への公衆関与」の影響が強いアプローチを取り入れていると見られる。この調査はEU諸国の世論をモニターするもので、政策立案と政策評価に寄与する目的で1973年から行われている。題材は多岐にわたり、科学技術のみならず、国防、ユーロ、EUの拡大、文化も含まれる。近年のユーロバロメーター調査『気候変動に対するヨーロッパ人の態度』[16]はよい例である。この調査では回答者の「主観的な知識レベル」に焦点をあてており、何を知っているか確かめるのではなく「…について個人的に十分な知識がありますか?」という訊き方をしていた。

フレーム分析

科学コミュニケーションの研究には、人が状況や活動をどのように理解するかを分析する手法であるフレーム分析を用いることができる。

以下にフレームの例を挙げる[17]。

- 公の責任(Public accountability): 科学技術を公共もしくは特定団体の利益に寄与するものとして扱う。法的管理、透明性、政策決定などに重点を置く。

- 科学技術の暴走(Runaway technology): 科学技術の発展を警戒すべきものとして扱う。事故を起こした原子力発電所の写真を提示するなど。

- 科学の不確実性(Scientific Uncertainty): 科学を専門家間のコンセンサスに過ぎないものとして扱う。

ヒューリスティックス

我々が日々行っている意思決定は膨大な数に上るため、すべてについて注意深く入念に検討するのは現実的ではない。そのかわり、まずまずの結論を速やかに得るためにヒューリスティックとして知られる心理的なショートカットが用いられる[18]。以下に挙げる3種のヒューリスティックはトベルスキーとカーネマンが最初に提唱したものだが、それ以降にも様々なものが論じられいる[19]。

- 代表性ヒューリスティック: ある事象が確からしいかどうかを関連性に基づいて判断すること。たとえば、AがカテゴリBに属する見込み(キムという名の人物はシェフであるか?)や、事象Cが過程Dから得られる見込み(表表裏裏と続いたコイン投げは無作為に行われていたか?)がどれほどあるか。

- 利用可能性ヒューリスティック: ある事象が起きる頻度や蓋然性を、その事例がどれだけ容易に想起されるかに基づいて判断すること。たとえば、自分と同年代の大学生が何人いるかを見積もる場合、回答は実際に何人の大学生を知っているかに影響されるだろう。

- 係留と調整: 不確定な要素がある中で意思決定を行うときに用いられる。初めに何らかの出発点(係留点)を設定し、修正を加えながら仮説を完成させていく。例えば、ある講義が次の春学期に何人の受講者を集めるか見積もる場合、回答者はまず直前の秋学期の受講者が何人だったか思い出し、秋学期と春学期でどちらが人気が高くなるか考えて見積もりを修正していくことだろう。

もっとも効果的な科学コミュニケーションの試みは、ヒューリスティックが日常的な意思決定の中で果たしている役割を考慮に入れたものである。多くのアウトリーチ活動計画は公衆の知識を向上させることのみに焦点を当てているが、研究によると(たとえばBrossard et al. 2012[20])、知識レベルと科学的な問題に対する意見との相関は、あるとしてもわずかでしかない[21]。

大衆文化とメディアにおける科学

公共科学の誕生

ルネサンスと啓蒙時代を経て、科学研究は一般向けの言説の中に現れ始めたが、19世紀になるまで公衆が科学に出資したり科学に親しむことは一般的ではなかった。それ以前の科学研究は私的な後援者に依存しており、王立協会のような排他的な集団によって行われるのがほとんどだった。19世紀に中産階級が台頭した結果、漸進的な社会の変化により公共科学が成立した。ベルトコンベアや蒸気機関車のような19世紀の科学的発明が人々の生活様式を改善したことを受けて、大学その他の公的機関は大々的に科学的発明に資金を提供して科学研究を振興させようとし始めた[22]。科学の成果は社会にとって有益であったため、科学的な知識の探求は科学という一つの職業となった。当時存在していた科学に関する公共の議論を行う場としては、米国科学アカデミーや英国科学振興協会(British Association for the Advancement of Science、BAAS)のような学術団体がまず挙げられる[23]。BAASの創立者の一人であるディヴィッド・ブリュースターは、「科学の1本の支流を追求する人が、ほかの分野の探究者と理解しあえるように」、また「科学を志す学生が自らの仕事をどこから始めればよいかわかるように」、研究者がそれぞれの発見を円滑に伝えるための定期刊行物が必要だと信じていた[24]。科学が職業化されて公共圏へも導入されたことで、科学はより広い受け手に伝達されるようになり、それへの関心も高まった。

19世紀の科学メディア

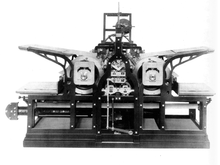

メディアの制作形態は19世紀に変化を遂げた。蒸気機関による印刷機が発明されたことで、時間当たりに印刷できるページ数が増大し、印刷物が安価になった。書籍の価格は徐々に下がって労働者階級でも手が届くようになった[25]。文書を所有して知識を得ることはエリートの独占を離れて大衆に開放された。歴史家アイリーン・ファイフは、19世紀に労働者階級の生活を改善するために一連の社会改革が行われた中で、大衆の知的向上の観点から知識の普及が重視されたことを指摘している[26]。その結果、教育のない層の知識を向上させようとする改革の動きが起きた。ヘンリー・ブルームが代表を務めていたSociety for the Diffusion of Useful Knowledge(「有用な知識を普及させるための協会」)はすべての階級が読み書き能力を身につけられる制度の構築を試みた[27]。 また、一般庶民に科学の成果を総合的に伝えることを目指して『ペニー・マガジン』のような週刊の刊行物が出された[28]。

科学に関する出版物の読者が増加するにつれ、公共科学への関心もまた高まっていった。オックスフォード大学やケンブリッジ大学など、一部の大学では公開講座が開設され、一般大衆の受講を奨励した[29]。19世紀の米国でも巡回講義が一般的に行われ、数百人の観衆を集めていた。この種の公開講座はライシーアム運動[† 2]の流れを汲むもので、基礎的な科学実験の実演を通して、教育の有無にかかわらず聴衆に科学知識を伝えた[30]。

公共科学の普及とは、マスメディアを通じた一般大衆の啓発だけではなく、科学コミュニティ内部でのコミュニケーションの発展をも意味していた。科学者はそれまでにも数世紀にわたって自らの研究成果を出版していたが、王立協会の『フィロソフィカル・トランザクションズ』のような伝統的な総合論文誌はこの時期にコミュニケーションの場としての重要性を失っていった[31]。19世紀にはそれに代わって、それぞれの分野の専門誌で研究成果を発表することが科学者のキャリアには欠かせなくなった。科学の普及がさらに進み、論文出版が一般化した結果、19世紀末になると『ネイチャー』や『 ナショナルジオグラフィック』のような雑誌が多数の読者を獲得して強固な資本基盤を持つようになった[31][32]。

現代のメディアによる科学の伝達

科学を公衆に伝える方法は多岐にわたるが、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのサイエンス・コミュニケーション論講師カレン・バルティチュードはそれらを3つのカテゴリに分けた。伝統的なジャーナリズム、ライブ(対面型)イベント、オンラインの交流である[33]。

伝統的なジャーナリズム(たとえば新聞や雑誌、テレビ、ラジオ)は受け手の数について一日の長があり、ほとんどの人はこれによって科学的な情報を入手している[33][34]。伝統的なメディアは職業的なジャーナリストによって制作されるため、提供される情報は質が高い(正確に書かれ、見せ方が優れている)と考えられる。伝統的なジャーナリズムには論点を提起する役目もあり、政府の政策に影響力を持つことがある[33]。短所としては、科学に関するニュースがひとたび主流メディアに流れたら、当事者の科学者はその伝え方をコントロールできないため、誤解や誤った報道を生みかねない点がある[33][35]。 またこの伝達方式は一方向であり、公衆との対話が起こりえない。さらにまた、科学ニュースの受け手が科学的な観点から全体の背景を理解できるとは限らないので、ニュース内容の範囲を狭めて、限られたポイントに集中すればいいようにする場合が多い[33][35]。

次のカテゴリはライブもしくは対面型のイベントである。例としては公開講座(UCLのパブリック・ランチアワー・レクチャー)、博物館、科学館、討論会、サイエンスカフェ、サイエンスアート[1]、サイエンスショー、サイエンスフェスティバルがある。このスタイルの強みは、より個人的であることと、双方向的であるため科学者が公衆と交流できることである。また、この方式では科学者が内容をコントロールすることも可能となる。不利な点としては、受け手の数が限られること、人的資源を集約する必要があり高コストであること、すでに科学に関心を持っている受け手にしか訴求しないことが挙げられる[33]。

3番目のカテゴリはオンラインの交流である。たとえばウェブサイトやブログ、ウィキ、ポッドキャストなどは科学コミュニケーションに用いることができる。ソーシャルメディアは言うまでもない。市民科学[† 3]では、SETI@homeプロジェクトのようにインターネットを通じて不特定多数から貢献を受けることがあり、オンラインによる科学コミュニケーションの一つの形を提示している[33]。オンラインコミュニケーションは潜在的に巨大な受け手を持ち、科学者と公衆との直接的な交流が可能である。そのコンテンツはいつでも利用可能であり、科学者がコントロールすることもできる。また、受け手と送り手の選択によって一方向にも双方向にもコミュニケーションが行える。しかし、コンテンツがどのように受け取られるかをコントロールしづらいことや、常に管理とアップデートを行う必要があることは不利な点といえる[33]。

公衆にはエンターテイメント的な科学知識を求める者がいるので、公衆に科学的な知識を伝えるときにはその側面を意識するのが重要だと示唆されている[34](たとえば、科学コミュニケーションとコメディを組み合わせる[2]など)。科学コミュニケーションの分野はまだ歴史が浅いため、公衆がどのように、またどうして科学に関与するか、そして様々な形の科学コミュニケーションがそれぞれどのような効果を持つかを正確に突き止めるにはさらなる研究が必要である[35][36]。

「科学の公衆理解」運動

科学の公衆理解(public understanding of science)、科学に対する公衆の意識(public awareness of science)、科学技術への公衆関与(public engagement with science and technology)、これらはすべて20世紀後半に国や科学者が起こした運動の中で作り出された用語である。19世紀末に科学は職業的な活動となり、国の影響を受けるようになった。それ以前には科学の公衆理解が論題として大きく取り上げられることはなかった。ただし、一部の著名人は専門家ではない公衆を対象とした講義を行っていた。その一人であるファラデーが行っていたのは、英国王立研究所(Royal Institution)が1825年から現在まで実施している名高いクリスマス・レクチャーである。

20世紀に至って、科学をより広い文化的コンテクストの中に置き、一般大衆に届いて理解されるような形で科学者が知識を発信することを可能にするという趣旨の団体が出現するようになった。英国においては、1985年に王立協会が作成した「ボドマー報告書(The Bodmer Report)」(正式な題名は「科学の公衆理解」)により、科学者が自分の研究を公衆に伝えるやり方に変化がもたらされた。この報告書は「連合王国における科学の公衆理解の性質と程度を見直し、それが先進民主主義の観点から十分であるか検討する」糸で作成された[35]。作成委員会は遺伝学者ウォルター・ボドマーが議長を務め、ナレーターでもあるデイビッド・アッテンボローなど著名な科学者が参加していた。科学者や政治家、ジャーナリスト、実業家など関係する主要なセクターすべてを調査対象としていたが、一般公衆は除かれた[35]。その前提として読み取れるのは、すべての人が科学をある程度理解している必要があり、そのためには若年のうちから科学に関して適格な教師に教えを受けなければいけないということである[37]。報告書の中ではテレビや新聞などのメディアが今以上に科学を取り扱うよう提言されていたが、それが科学コミュニケーションのプラットフォームを提供するen:Vega Science Trustのような非営利団体の設立につながった。

第2次世界大戦が終わると、英国と米国のどちらにおいても科学者に対する一般の見方が称賛から敵意へと大きく振れた。このためボドマー報告書では、社会への関与を避けることで研究費の調達が阻害されているのではないかという科学コミュニティの懸念が強調されていた[34]。ボドマーは英国の科学者に対し、彼らには研究内容を公知のものとする責任があると訴え、より広範な一般大衆に科学を伝えることを奨励した[34]。報告書が世に出た結果、英国科学振興協会、王立協会、王立研究所の協同により科学の公衆理解のための委員会(en:Committee on the Public Understanding of Science、COPUS)が設置された。互いに独立したこれらの団体が協調に踏み切ったことで、科学の公衆理解運動に真剣に取り組む趨勢が生まれた。COPUSは公衆理解を増進するアウトリーチ活動を特に対象として補助金の交付も行った[38]。 ついには、科学者が研究成果を広く非専門家コミュニティに向けて公表するのが当たり前だという文化的変革がもたらされた[39]。 英国のCOPUSは既に廃止されたが、その名はアメリカで科学の公衆理解のための連合(Coalition on the Public Understanding of Science)として受け継がれた。この団体は米国科学アカデミー、アメリカ国立科学財団から資金を拠出されており、サイエンスカフェやフェスティバル、雑誌発行、市民科学のような各形式のポピュラー・サイエンス分野のプロジェクトに重点を置いている。

関連項目

脚注

訳注

- ^ バウンダリーワーク。科学と非科学の間に境界線を引く試み。

- ^ lyceum(講堂)movement。19世紀半ばのアメリカで盛んだった成人教育運動。

- ^ 在野のアマチュア科学者が行う、または参与する科学研究。クラウドサイエンスとも呼ばれる。

出典

- ^ a b c d e As summarised in Gregory, Jane & Steve Miller (1998) Science in Public: communication, culture and credibility (New York: Plenum), 11-17.

- ^ a b Hilgartner, Stephen (1990) ‘The Dominant View of Popularization: Conceptual Problems, Political Uses, Social Studies of Science, vol. 20(3): 519-539.

- ^ a b c d e (October 23, 2009.) "Randy Olson - Don’t Be Such a Scientist." (Includes podcast). Pointofinquiry.org. Accessed May 2012.

- ^ a b c d e Miller, Lulu (July 29, 2008)."Tell Me a Story." (Includes podcast). Radiolab.org. Accessed May 2012.

- ^ a b Grushkin, Daniel (August 5, 2010). "Try acting like a scientist" The Scientist Magazine. Accessed May 2012.

- ^ public understanding of science

- ^ 米国ではp.259

- ^ Massimiano Bucchi (1998) Science and the Media (London & New York: Routledge).

- ^ Wynne, Brian (1992) ‘Misunderstood misunderstanding: Social identities and public uptake of science’, Public Understanding of Science, vol. 1 (3): 281-304. See also Irwin, Alan & Wynne, Brian (eds) (1996) Misunderstanding Science (Cambridge & New York: Cambridge University Press). 邦訳: Brian Wynne「誤解された誤解--社会的アイデンティティと公衆の科学理解[含 訳者解題]」『思想』第1046巻、2011年、64-103頁。

- ^ a b Priest, Susanna Hornig (2009) ‘Reinterpreting the audiences for media messages about science’, in Richard Holliman et al (eds) Investigating Science Communication in the Information Age: Implications for Public Engagement and Popular Media (Oxford: Oxford University Press) 223-236.

- ^ for example, see Irwin, Alan & Michael, Mike (2003) Science, Social Theory and Public Knowledge (Maidenhead & Philadelphia: Open University Press). chapter 6

- ^ Einsiedel, Edna (2005) ‘Editorial: Of Publics and Science’, Public Understanding of Science, vol. 16(1): 5-6.

- ^ Martin Bauer, Nick Allum and Steve Miller, "What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and expanding the agenda", Public Understanding of Science, volume 16, 2007, pages 79-95.

- ^ Martin Bauer, Nick Allum and Steve Miller, "What can we learn from 25 years of PUS survey research? Liberating and expanding the agenda", Public Understanding of Science, volume 16, 2007, pages 80-81.

- ^ e.g. Durant, John, GA Evans & GP Thomas (1989) ‘The Public Understanding of Science’, Nature 340: 11–14.

- ^ (September 2008.) "Europeans’ attitudes towards climate change." European Parliament and European Commission (accessed in May 2012).

- ^ Nisbet, Matthew C. (2009). Communicating Climate Change: Why Frames Matter for Public Engagement. Environment (Online at http://www.environmentmagazine.org/Archives/Back%20Issues/March-April%202009/Nisbet-full.html, retrieved 20 October 2010).

- ^ Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). Social Cognition (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

- ^ Tversky, Amos; Kahneman, Daniel (1974-09-27). “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases” (英語). Science 185 (4157): 1124–1131. doi:10.1126/science.185.4157.1124. ISSN 0036-8075. PMID 17835457.

- ^ Brossard, Dominique; Lewenstein, Bruce; Bonney, Rick (2005-01-01). “Scientific knowledge and attitude change: The impact of a citizen science project”. International Journal of Science Education 27 (9): 1099–1121. doi:10.1080/09500690500069483. ISSN 0950-0693.

- ^ Scheufele, D. A. (2006). Messages and heuristics: How audiences form attitudes about emerging technologies. In J. Turney (Ed.), Engaging science: Thoughts, deeds, analysis and action (pp. 20-25). London: The Wellcome Trust.

- ^ “Science Technology Timeline”. www.victorianweb.org (2002年). 2016年10月25日閲覧。

- ^ “BAAS”. www.victorianweb.org (2002年). 2016年10月25日閲覧。

- ^ “British Science Association History”. www.britishscienceassociation.org. British Science Association. 2017年3月23日閲覧。

- ^ Landow, George P. (2005年5月25日). “A Review of Aileen Fyfe's Science and Salvation: Evangelical Popular Science Publishing in Victorian Britain”. www.victorianweb.org. 2016年11月1日閲覧。

- ^ Fyfe, Aileen. “Science Publishing”. www.victorianweb.org. National University of Ireland. 2016年10月29日閲覧。

- ^ Ashton, Rosemary. “Society for the Diffusion of Useful Knowledge (act. 1826–1846)”. Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press. 2016年11月2日閲覧。

- ^ Society for the Diffusion of Useful Knowledge (2012年). “The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge”. archive.org. archive.org. 2016年11月1日閲覧。

- ^ “About the University: Nineteenth and twentieth centuries”. University of Cambridge. University of Cambridge. 2016年10月31日閲覧。

- ^ “Showing off: Scientific Lecturing in the 19th century”. The Dickinsonia History Project. Dickinson College. 2016年11月2日閲覧。

- ^ a b Fyfe, Aileen. “Science Publishing”. Brown University. 2017年3月23日閲覧。

- ^ Brown, Melinda (2015). Making "Nature": The History of a Scientific Journal. Chicago, USA: University of Chicago Press. ISBN 978-0226261454

- ^ a b c d e f g h Bultitude, Karen (2011年). “The Why and How of Science Communication”. 2016年10月25日閲覧。

- ^ a b c d Ipsos-MORI. “Public Attitudes to Science 2011”. 2016年10月27日閲覧。

- ^ a b c d e McCartney, Margaret (2016-01-25). “Margaret McCartney: Who gains from the media’s misrepresentation of science?” (英語). BMJ 352: i355. doi:10.1136/bmj.i355. ISSN 1756-1833. PMID 26810502.

- ^ “Science for All: Report and Action Plan from the Science for All Expert Group” (2010年2月). 2016年10月29日閲覧。

- ^ Short, Daniel (2013). “The public understanding of science: 30 years of the Bodmer Report”. The School Science Review 95: 39–43.

- ^ Bodmer, Walter (2010-09-20). “Public Understanding of Science: The BA, the Royal Society and COPUS” (英語). Notes and Records of the Royal Society 64 (Suppl 1): S151–S161. doi:10.1098/rsnr.2010.0035. ISSN 0035-9149.

- ^ “Science and Technology; Third Review”. parliament.uk. 2017年3月25日閲覧。

参考文献

- Anderson, Patricia. The Printed Image and the Transformation of Popular Culture 1790-1816. Oxford: Clarendon, 1991.

- Bauer, M & Bucchi, M (eds) (2007) Journalism, Science and Society (London & New York: Routledge).

- Bucchi, M & Trench, B (eds) (2008) Handbook of Public Communication of Science and Technology (London & New York: Routledge).

- Cartwright, JH & Baker, B (2005) Literature and science: social impact and interaction (Santa Barbara: ABC-CLIO).

- Fyfe, Aileen, ‘Steam and the landscape of knowledge’, in M. Ogborn and C. Withers, eds., Geographies of the Book (Ashgate, 2010)

- Fyfe, Aileen, Science and Salvation: evangelicals and popular science publishing in Victorian Britain (University of Chicago Press, 2004)

- Gregory, J & Miller, S (1998) Science in Public: communication, culture and credibility (New York: Plenum).

- Holliman, R et al. (eds) (2009) Investigating Science Communication in the Information Age: Implications for Public Engagement and popular media (Oxford: Oxford University Press).

- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2016) Communicating Science Effectively: A Research Agenda (Washington, DC: The National Academies Press). doi:10.17226/23674

- Nelkin, D (1995) Selling Science: How the Press Covers Science & Technology, 2nd edition (New York: WH Freeman).

- Price, Leah. How to do Things with Books in Victorian Britain. Princeton: Princeton University Press, 2012.

- Saab, BJ (2010) "Engaging the Clutch of the Science Communication Continuum – Shifting Science Outreach into High Gear" (Hypothesis 9(1) e12).

外部リンク

- “一般社団法人 日本サイエンスコミュニケーション協会”. 2017年3月25日閲覧。

- “科学コミュニケーションセンター”. 科学技術振興機構. 2017年3月25日閲覧。

- “科学コミュニケーション研究会 The Science Communication Society of Japan”. 2017年3月25日閲覧。

- “研究者のための科学コミュニケーションStarter's Kit”. 名古屋大学高等教育研究センター. 2017年3月25日閲覧。

- 専門学術誌

- Science Communication Graduate Program ― 北米で初めて置かれたサイエンスコミュニケーションに関する課程。ローレンシャン大学(英語)。

- Alan Alda Center for Communicating Science ― ストーニーブルック大学(英語)。