仮説検定

仮説検定(かせつけんてい、英: hypothesis testing)あるいは統計的仮説検定(statistical hypothesis testing)[補 1]とは、母集団分布の母数に関する仮説を標本から検証する統計学的方法のひとつ。

統計的仮説検定の方法論は、ネイマン=ピアソン流の頻度主義統計学に基づくもの[補 2]と、ベイズ主義統計学に基づくものとの二つに大きく分けられる[1]。ただし「仮説検定」という場合、前者だけを指すことがある。本項でも前者のみを説明する。

統計的仮説検定の手順

統計的仮説検定においては、仮説が正しいと仮定した上で、それに従う母集団から、実際に観察された標本が抽出される確率を求め、その値により判断を行う。その確率が十分に(予め決めておいた値より)小さければ、その仮説を棄却する(すなわち仮説は成り立ちそうもないと判断する)。

統計的仮説検定は次のような手順で実施する。

仮説の設定

仮説が正しいと仮定した場合にその標本が観察される確率を算出できるように、仮説を統計学的に表現する。

検定は下記の二者択一となり、帰無仮説[補 3]を棄却できるかどうかを調べることになる。

- 帰無仮説(きむかせつ、Null hypothesis)主張したい仮説の逆の仮説。普通 H0 と書く。

- 対立仮説[補 4](たいりつかせつ、Alternative hypothesis)普通 H1 と書く。

仮説の設定例

薬の試験(薬の「効果を主張できるか」を調べる)を例にとれば、帰無仮説は、「効果を主張できない」に当たり、下記のように立てる。

なお、対立仮説は、「効果を主張できる」に当たる。

- 上の例では「薬に対する反応の平均がプラセボに対するそれと異なる」ということになる

統計量の算出

標本データから、仮説に関係した情報を要約する検定統計量を計算する。下記のように十分性を持つ統計量(十分統計量)が存在すればそれを計算する。単純二仮説の場合は、尤度比が仮説検定の十分統計量となる。

母数に対応する十分統計量は、母集団の確率分布が指数型分布族である場合にのみ存在する[要出典]。例で言えば、指数型分布族で、二つの標本平均の差 m1 − m2 は十分統計量である。

統計量の確率分布

帰無仮説に基づき、検定統計量の確率分布を明らかにする。

例では、標本平均の差は正規分布に従い、その標準偏差は母標準偏差に をかけたもの(ここで n1 と n2 は各標本のサイズ)である。

危険域の設定

可能な全ての値の集合の中で、帰無仮説に反する極端な範囲(分布関数をグラフ表示した場合には、裾に当たる部分)を選ぶ。これは検定統計量の危険域(Critical region)と呼ばれる。帰無仮説が正しい場合に検定統計量が危険域内に入る確率を検定の危険率(有意水準あるいは検定のサイズともいい、ふつうαと表す)と呼ぶ。危険率としては伝統的に α = 0.05 (5%) か α = 0.01 (1%)を用いることが多い[2]。

帰無仮説が例のように「平均が等しい」と主張するタイプであれば、分布関数の裾として左右両側を用いる(両側検定)。また「・・・の方が平均が大きい(小さい)ということはない」と主張するタイプであれば、片側の裾だけを用いる(片側検定)。検定の種類によっては両側検定または片側検定のみということもある。

判定

データから算出した検定統計量が危険域内にあるかどうかを判定する。

通常は統計量が仮定した分布の中で、算出した検定統計量と同じかそれよりも極端な(仮説に反する)値となる確率(これをp値という)を数表などにより求め、これとαとを比較し、p < αならば危険域の内部にあると判断する。 検定統計量が危険域内にあれば、結論は

- 帰無仮説は正しくない。したがって棄却する(これから危険域のことを棄却域(Rejection region)ともいい、それ以外の範囲は採択域(Acceptance region)という。)

か、さもなくば

- α以下の確率しかない事象が起こった

のいずれかになる。 この場合をα水準で統計学的に有意であるという。例では「薬に対して観察された反応はα水準で統計学的に有意である」といえる。分かりやすくいえば、「帰無仮説の下でこのようなことは偶然に起こりそうもないが、ごく小さい確率αで起こり得る」ということである。

一方、検定統計量が危険域の外側にあれば、

- 帰無仮説を棄却するに足る証拠はないというのがただ一つの結論となる。

統計学の目的は(当然であるが)科学的な真理を明らかにすることではなく、数学的な誤謬をできるだけ減らすことにある。

検出力

帰無仮説が正しいときに、これを棄却してしまう誤りを第1種の誤り(Type I error)といい[3]、これを犯す確率をαで表す。このαは危険率とも呼ばれ、有意水準に等しい。

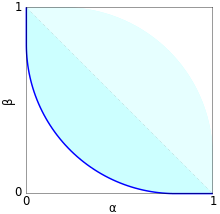

また、誤った帰無仮説を棄却しない誤りのことを第2種の誤り(Type II error)といい[3]、これを犯す確率をβで表す。なお 1 - βは検定力あるいは検出力(Power)と呼ばれ、これは誤った帰無仮説を正しく棄却できる確率となる。

第1種の誤りを減らそうとすれば第2種の誤りが増える(あるいはその逆)という傾向がある。なお第1種の誤り(α)対検出力( 1 - β)をプロットしたものを、受信者操作特性(ROCカーブ)と呼ぶ。

仮説検定では一般に、予め指定した十分小さいαに対し、βをなるべく小さく(検出力をなるべく大きく)するように棄却域を選ぶ方針がとられる(ネイマン・ピアソンの基準)。

典型例

この節の加筆が望まれています。 |

種類

例のように、母集団の分布として正規分布を、あるいは比較する2群間の等分散(標準偏差が等しい)を仮定する(母数=パラメータを仮定する)検定法をパラメトリック(Parametric)、それらを仮定せず一般の分布に適用できる検定法をノンパラメトリック(Non-parametric)な検定と呼ぶ。具体的な方法の例を挙げる。

パラメトリックな検定手法

ノンパラメトリックな検定手法

- サイン検定(符号検定)

- Wilcoxon検定(順位付符号和検定)

- Mann-WhitneyのU検定

- カイ二乗検定

- フィッシャーの直接確率検定

検定の目的からは、母数の有意性の検定、適合度検定(特定の母集団から抽出されたものか)、均一性検定(2標本が同一母集団によるものか:上の例)、独立性検定(2標本が独立か)などに分けられる。

脚注

補足

出典

参考文献

- 蓑谷 千凰彦『推定と検定のはなし』東京図書、1988年。

- 村尾 博 (2014), 仮説検定

- 脇本和昌「第5章 統計的仮説検定の考え方と方法」『身近なデータによる統計解析入門』(PDF)森北出版、1973年。ISBN 4627090307。