すごろく

すごろく(雙六・双六)とは、サイコロを振って、出た目に従って升目にある駒を進めて上がりに近づけるボードゲーム。

概要

その名の由来はさいころを2個振り、双方とも最大値である6のゾロ目がいかに出るかが形勢を左右したゲームであったため、「雙六」あるいは異字体として「双六」という字が当てられるようになった(「雙」・「双」は同じ意味を持つ)という説がある。

日本では「雙六」と書かれた盤双六(ばんすごろく)と後世に発生して単に「双六」と称した絵双六(えすごろく)の2種類があった。両者は古くは峻別されていたが、江戸時代には雙六(盤双六)と双六(絵双六)が双方共に双六と称されていたため、混乱が生じた。盤双六は幕末期に廃れ、現在では、双六と言えばほぼ確実に絵双六を指す。

なお、日本の遊戯の歴史における先駆的な研究家である増川宏一は、江戸時代以前の日記などの記録類においては誤記と思われる少数例を除けば「雙六」と「双六」の使い分けがはっきりとしている事、日本語以外の言語でも盤双六系遊戯と絵双六系遊戯にはそれぞれ違う単語があてられているのが殆どであることから、両者は同じ「すごろく」であっても全く別な遊戯であり、雙六(盤双六)に「双六」という表記を用いるのは不適切であると唱えている。

本項目においては、項目名は共通する「すごろく」を採用し、個々の記述に関しては今日の主流な呼び方である「盤双六」/「雙六」と「絵双六」/「双六」の名称で解説する。また、「盤双六(雙六)」に関しては「バックギャモン」の項目もあわせて参照のこと。

源流

起源は古代エジプトで遊ばれたセネトという遊びであるとされているが、後の盤双六の原型と呼べるものはローマ帝国で遊ばれた12×2マスの遊戯盤とされている。これがシルクロードを経由して中国に入ってきた。東大寺正倉院には生前の聖武天皇が遊んだとされる盤双六が納められている。ただし後世において広く遊ばれた盤双六は中世以後に中国の盤双六を取り入れて改良されたものであると言われている。

一方、語源としての双六は古くインドに誕生した仏教語で、『涅槃経』にある「波羅塞戯」が、中国で双六と呼ばれるようになり、これが日本に「仏法双六」・「浄土双六」として伝わり後の絵双六の原型を成している[1]。

盤双六

盤双六(ばんすごろく、雙六)というのは、奈良時代から江戸時代にかけて広く行われた古い形のバックギャモンの和名である。かつては上流階級の婦女子の嗜みでもあった。

- 白と黒の石をもちいる。上手のほうを白とする。

- さいころの目にあわせて二つの石を動かすか、あるいは一つの石を目の合計数進めることができる。あともどりは出来ず、相手の石が二つ以上ある場合にはそこに進めない。

- 通常は石をすべて内地(インナーボード)に入れた段階で勝ち。これを「入勝(いりがち)」という。

- ヒットすることを「切る」という。

- 切られた石は外に置かれ、切られた側は自分の番が来たとき、まずこの石を動かして戻さねば他の石を動かせない。

- プライム(相手が進めない場所を6つ連続で作る)を作ることを「蒸す」といい、重要な戦術としていた。(上田竹翁の『新撰雙陸独稽古』明治三十年、青木嵩山堂による[1])

- ギャモン勝ち、バックギャモン勝ちがない。石が切られて蒸される、つまりクローズアウトされた時点でゲームは終了。切った石を蒸した側が勝つが、これを「無地勝(むじがち)」といって上々の勝ちとした。

- ぞろ目を出した時の特別扱いはない。

- ダブリングキューブはない。(ダブリングキューブは1920年代にアメリカで発明された)

盤双六の弊害

この盤双六はゲームの進行に際して複雑な思考と同時にさいころの偶然性に頼る要素が大きく、賭博として行われた。『日本書紀』によれば、689年に初めての禁止令が出されており、また平安時代の白河法皇も「雙六の骰子(盤双六のさいころ)」を天下の三不如意のひとつとして挙げたとされている(ただし、これを双六の禁止令ではなく、法皇自身の双六の腕とする説もある)。また、鎌倉幕府や江戸幕府の禁令にも度々見られている。

だが、先に紹介された聖武天皇の盤双六の例を初め、平安時代の加賀国の国衙に「雙六別当」と称される部署が存在したと言う記録が残されている。更に鎌倉時代の宮廷の実力者西園寺公衡や室町時代の伏見宮貞成親王、戦国時代の山科言継の日記にも盤双六の記録が残されている。また、出産にまつわる宮中行事として盤双六を行う(単にさいころを振るのみの場合もあった)慣習があったことや、女性のいわゆる「嫁入り道具」の一つとして雙六盤(盤双六を遊ぶ盤)を持たせる慣習のある地域が江戸時代後期頃までは存在していた。

江戸時代以後にはより賭博性の低い将棋や囲碁の台頭によって衰微したと言われ、昭和時代初期にはその痕を絶ったと言われている。戦後、同系統の「バックギャモン」が遊ばれるようになるが、盤双六とバックギャモンの歴史的な連続性は乏しいと考えられている。

絵双六

絵双六(えすごろく、双六)というのは、盤双六の影響を受けて発達した遊戯で、紙に絵を描いてさいころを振って絵の上のマスの中にある駒を進めて上がりを目指すものである。ただし、かなり早い段階で(賭博の道具でもあった)盤双六とは別箇の発展を遂げていった。

ただし、最古のものとされる浄土双六には絵の代わりに仏教の用語や教訓が書かれており、室町時代後期(15世紀後半)には浄土双六が遊ばれていたとされる。なお、その名称や内容から元は浄土宗系統の僧侶によって作られたとも言われ、江戸時代の井原西鶴の作品(『好色一代男』などには)浄土双六がしばしば登場する。文政年間の曲亭馬琴の『耽奇漫録』によれば、当時浄土双六には大きく分けて4種類あったとし、ほぼ同時期に書かれた柳亭種彦の『還魂紙料』には元は天台宗で初学の僧侶の学習のために作成された「仏法双六」が原型であったとする説を伝えている。

江戸時代の元禄年間には、道中双六・野郎双六(芝居双六)などが絵入りの双六が遊ばれるようになり、後期になると勧善懲悪や立身出世などのテーマ性を持ったものや浮世絵師による豪華な双六も出現するようになる。その一方で、春画などを用いたり、賭博性を持たせた双六も存在したため、天保の改革などにおいては禁圧の対象となっている。

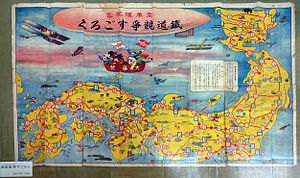

明治時代以後は文明開化・富国強兵をテーマにしたものも現れ、次第に国民教化の手段として用いられるようになっていった。また、児童雑誌の付録として欠かせないものとなった。

戦後、遊びの多様化や社会の変化から双六は衰退したと言われている。しかし、今日のボードゲームやテレビゲームの中にさいころ(あるいは代用品としてルーレット)を用いてゲームを進行させる作品が多く存在しており、これらを双六の進化・発展した姿であると考えることもできる。

なお、絵双六そのものは日本独自のものであるが、西洋にもバックギャモンの影響を受けたと見られる、鵞鳥のゲーム(en:Game of the Goose)と呼ばれる双六に近い趣旨のゲームが14世紀頃から行われており、20世紀に入ってこうしたゲームの影響を受けてモノポリーが発明されることとなった。

註・参考文献

- ^ 辻本敬順 『くらしの仏教語豆辞典(下)』 本願寺出版社、2008年、12-13頁 ISBN 978-4894161252

- 増川宏一『すごろく ものと人間の文化史79』(法政大学出版局、1995年) ISBN 4-588-20791-1

- 増川宏一『すごろく2 ものと人間の文化史79-2』(法政大学出版局、1995年) ISBN 4-588-20792-X