「パロキセチン」の版間の差分

英語版より転記 |

|||

| 30行目: | 30行目: | ||

他害行為と抗うつ剤との因果関係が否定できない症例が確認されたことから、2009年5月に厚生労働省より添付文書の改定を指示され、[重要な基本的注意]「自殺企図」の中に「攻撃性」のリスクが明示された。 |

他害行為と抗うつ剤との因果関係が否定できない症例が確認されたことから、2009年5月に厚生労働省より添付文書の改定を指示され、[重要な基本的注意]「自殺企図」の中に「攻撃性」のリスクが明示された。 |

||

パロキセチンの断薬は、高リスクな中断・離脱症候群を引き起こすことがある。<ref name="Drug Saf2001-Haddad">{{cite journal | author = Haddad P | title = Antidepressant discontinuation syndromes | journal = Drug Saf | volume = 24 | issue = 3 | pages = 183?97 | year = 2001 | pmid = 11347722 | doi = 10.2165/00002018-200124030-00003}}</ref><ref name="pmid11823353">{{cite journal |author=Tonks A |title=Withdrawal from paroxetine can be severe, warns FDA |journal=BMJ |volume=324 |issue=7332 |pages=260 |year=2002 |month=February |pmid=11823353 |pmc=1122195 |doi=10.1136/bmj.324.7332.260 |url=http://bmj.com/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=11823353}}</ref> |

|||

==概要== |

==概要== |

||

| 43行目: | 45行目: | ||

==副作用== |

==副作用== |

||

| ⚫ | |||

概要(添付文書中に記載のある主なものを、承認時発生頻度順に列記。867例中15.0~1.3%。) |

概要(添付文書中に記載のある主なものを、承認時発生頻度順に列記。867例中15.0~1.3%。) |

||

| 88行目: | 88行目: | ||

また代謝の早い若年層(概ね20代前半くらいまで)の場合、血中濃度が通常よりも早く低下する場合がある。その場合、医師から言われたとおりに飲んでいたとしても、服用後時間が経過すると焦燥感や不安感が大きくなり、思わぬ行動をする可能性が指摘されている。それを防止するためにも一時的な不安を和らげる即効性のある薬も頓服薬として一緒に処方することが望ましい。 |

また代謝の早い若年層(概ね20代前半くらいまで)の場合、血中濃度が通常よりも早く低下する場合がある。その場合、医師から言われたとおりに飲んでいたとしても、服用後時間が経過すると焦燥感や不安感が大きくなり、思わぬ行動をする可能性が指摘されている。それを防止するためにも一時的な不安を和らげる即効性のある薬も頓服薬として一緒に処方することが望ましい。 |

||

--> |

--> |

||

===離脱症候群=== |

|||

| ⚫ | |||

多くの向精神薬は投与の中止時に離脱症候群を引き起こすことがある。パロキセチンはこのカテゴリの薬品では最も高い確率でインシデントを起こし、また深刻な離脱症候群を引き起こすというエビデンスが存在する。<ref>{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1382551.stm |work=BBC News |title=Anti-depressant addiction warning |date=2001-06-11 |accessdate=2010-05-21}}</ref> |

|||

パロキセチンの離脱症候群に共通しているのは、吐き気・目眩・立ちくらみ・不眠・悪夢・明晰夢・電気ショック感覚・泣き出しと不安などがある。<ref>{{cite web|url=http://www.ascp.com/publications/tcp/1997/oct/ssri.html|publisher=American Society of Consultant Pharmacists|title=Clinical Reviews: SSRI Withdrawal Syndrome|first=Penny A.|last=Skaehill|coauthors=Welch, E.B.|year=1997|month=October|accessdate=2007-08-15}}</ref><ref>{{cite journal |author=Bhanji NH, Chouinard G, Kolivakis T, Margolese HC |title=Persistent tardive rebound panic disorder, rebound anxiety and insomnia following paroxetine withdrawal: a review of rebound-withdrawal phenomena |journal=Can J Clin Pharmacol |volume=13 |issue=1 |pages=e69?74 |year=2006 |pmid=16456219 |doi= |url=http://www.cjcp.ca/pdf/CJCP_04-032_e69.pdf}}</ref> |

|||

パロキセチンの水溶液により、非常にゆっくりとした投薬削減が可能であり、それにより断薬症候群を減らすことができるであろう。別の勧告では、一時的に[[フルオキセチン]]に切り替える方法であり、それは長い半減期により離脱症候群の重篤度を減少させることができる。<ref name="Drug Saf2001-Haddad"/><ref>http://apt.rcpsych.org/cgi/content/full/13/6/447</ref><ref>http://www.benzo.org.uk/healy.htm</ref> |

|||

==禁忌== |

==禁忌== |

||

2011年7月14日 (木) 10:59時点における版

ウィキペディアは医学的助言を提供しません。免責事項もお読みください。 |

| |

| |

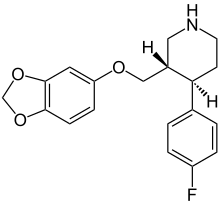

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| ライセンス | US FDA:リンク |

| 胎児危険度分類 |

|

| 法的規制 |

|

| 投与経路 | 経口投与 |

| 薬物動態データ | |

| 代謝 | 主に肝臓のCYP2D6 |

| 半減期 | 約14時間 |

| 排泄 | 64%が尿(代謝物として)、35%が糞便 |

| 識別 | |

| CAS番号 | 61869-08-7 |

| ATCコード | N06AB05 (WHO) |

| PubChem | CID: 43815 |

| DrugBank | APRD00364 |

| KEGG | D02362 |

| 化学的データ | |

| 化学式 | C19H20FNO3 |

| 分子量 | 374.8 g/mol |

パロキセチン(パロキセチン塩酸塩水和物、Paroxetine Hydrochloride Hydrate)は、イギリスのグラクソ・スミスクライン社(旧 スミスクライン・ビーチャム)で開発された選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI) である。

同社より商品名「パキシル (Paxil)」で発売されている。日本では2000年11月に薬価収載され、販売が開始された。薬事法における劇薬指定。

他害行為と抗うつ剤との因果関係が否定できない症例が確認されたことから、2009年5月に厚生労働省より添付文書の改定を指示され、[重要な基本的注意]「自殺企図」の中に「攻撃性」のリスクが明示された。

パロキセチンの断薬は、高リスクな中断・離脱症候群を引き起こすことがある。[1][2]

概要

適応はうつ病・うつ状態、パニック障害、強迫神経症、社会不安障害[3]。その他月経前症候群、摂食障害にも用いられる。

パロキセチンは、脳内セロトニン神経系でセロトニンの再取り込みを阻害することで、脳内シナプス間隙に存在するセロトニン濃度が高まり、神経伝達能力が上がる。その結果、抗うつ作用及び抗不安作用を示すと考えられる。

用法

通常は1日10~20mgから始まり、1週間から2週間ごとに10mgずつ増やす。減らす時はその逆である。 1日の服用量の上限は、パロキセチンとして、パニック障害では30mg、うつ病・うつ状態では40mg、強迫性障害では50mgであり、毎日夕食後に経口服用する。効果が実感できるようになるまでの期間に個人差が大きく、1週間から1ヶ月程度かかる。強迫神経症や抑うつ性の病気、社会不安障害の人が飲むと、理解や視覚される恐怖が弱まると言う患者もいる。

パキシル服用中は、病が治ってからもしばらくの間は少量のパキシルを服用し続けることが必要である。急に薬を止めると、気分や体調が悪くなったり、何らかの拍子にフラッシュバックのようにうつ状態が再発する(俗に「揺り戻し」と言われる)可能性がある。医師の指示なく薬をやめることは危険である。

副作用

概要(添付文書中に記載のある主なものを、承認時発生頻度順に列記。867例中15.0~1.3%。)

重大な副作用(発生頻度は1%未満または不詳)

投薬中止時(特に突然の中断時)に以下の報告がある。

これらの副作用は以前から報告が有ったが2003年に取り扱い注意項目として追加された。

頭痛や眠気、吐き気などは、アルコールと一緒に飲むと起きやすくなる。服用中は、飲酒を避けることが望ましい。また妊娠中、服用中に妊娠が判明した女性は、必ず医師に伝える。

離脱症候群

多くの向精神薬は投与の中止時に離脱症候群を引き起こすことがある。パロキセチンはこのカテゴリの薬品では最も高い確率でインシデントを起こし、また深刻な離脱症候群を引き起こすというエビデンスが存在する。[4] パロキセチンの離脱症候群に共通しているのは、吐き気・目眩・立ちくらみ・不眠・悪夢・明晰夢・電気ショック感覚・泣き出しと不安などがある。[5][6] パロキセチンの水溶液により、非常にゆっくりとした投薬削減が可能であり、それにより断薬症候群を減らすことができるであろう。別の勧告では、一時的にフルオキセチンに切り替える方法であり、それは長い半減期により離脱症候群の重篤度を減少させることができる。[1][7][8]

禁忌

以下に当てはまる患者には、投与不可。

- パロキセチンに対して過去に過敏症を示した患者

- MAO阻害剤を服用中か、服用を中止してから2週間に満たない患者

- 脳内のセロトニン濃度が高まるため

- 塩酸チオリダジン(商品名:メレリル)投与中の患者

- ピモジド(商品名:オーラップ)を服用中の患者

- チオリダジンのケースに同じ

剤形

- 錠 — 5mg /10mg / 20mg

日本国外では40mg錠などもあるが、日本国内では使われていない。

商品名

主な国々での商品名を挙げる。

- Paxil…日本、アメリカ、カナダ、ブラジルなど

- Seroxat…オーストリア、ギリシャ、イスラエル、ポーランド、ポルトガル、イギリス、中国など

- Aropax…オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、ブラジルなど

- Pondera…ブラジルなど

- Deroxat…スイス、フランスなど

- Paroxat…ドイツなど

- Cebrilin…ラテンアメリカなど

参考文献

- ディヴィド・テイラー,キャロル・ペイトン編『症例で学ぶ精神科薬物療法―向精神薬の使い方』

- 精神障害の診断と統計の手引き(DSM-IV)日本語版

- 小野真吾、天保英明「SSRIと他の薬を容易に併用してはいけない!」『治療』85号673-675頁2003年

- 「パキシル錠10mg/パキシル錠20mg」添付文書(2008年5月改訂(第15版))

脚注

- ^ a b Haddad P (2001). “Antidepressant discontinuation syndromes”. Drug Saf 24 (3): 183?97. doi:10.2165/00002018-200124030-00003. PMID 11347722.

- ^ Tonks A (February 2002). “Withdrawal from paroxetine can be severe, warns FDA”. BMJ 324 (7332): 260. doi:10.1136/bmj.324.7332.260. PMC 1122195. PMID 11823353.

- ^ “パキシル錠10mg、パキシル錠20mg添付文書” (PDF). グラクソ・スミスクライン (2009年10月改訂). 2009年10月24日閲覧。

- ^ “Anti-depressant addiction warning”. BBC News (2001年6月11日). 2010年5月21日閲覧。

- ^ Skaehill, Penny A.; Welch, E.B. (1997年10月). “Clinical Reviews: SSRI Withdrawal Syndrome”. American Society of Consultant Pharmacists. 2007年8月15日閲覧。

- ^ Bhanji NH, Chouinard G, Kolivakis T, Margolese HC (2006). “Persistent tardive rebound panic disorder, rebound anxiety and insomnia following paroxetine withdrawal: a review of rebound-withdrawal phenomena”. Can J Clin Pharmacol 13 (1): e69?74. PMID 16456219.

- ^ http://apt.rcpsych.org/cgi/content/full/13/6/447

- ^ http://www.benzo.org.uk/healy.htm

外部リンク

- グラクソ・スミスクライン - パキシル

- グラクソ・スミスクライン - パキシルの安全性の見解

- パロキセチン塩酸塩 - おくすり110番

- Paroxetine - ウェイバックマシン(2012年10月12日アーカイブ分) (英語) Medpedia「パロキセチン」の項目。