「第三次奴隷戦争」の版間の差分

m r2.7.2) (ロボットによる 追加: fa:سومین جنگ بردگان |

m 解消済み仮リンク |

||

| (9人の利用者による、間の25版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

battle_name=第三次奴隷戦争 |

battle_name=第三次奴隷戦争 |

||

|campaign= |

|campaign= |

||

|image=[[ |

|image=[[File:Tod des Spartacus by Hermann Vogel.jpg|250px]] |

||

|caption=スパルタクスの最期。Hermann Vogel画。1882年 |

|||

|caption= |

|||

|conflict=第三次奴隷戦争 |

|conflict=第三次奴隷戦争 |

||

|date=[[紀元前73年]] - [[紀元前71年]] |

|date=[[紀元前73年]] - [[紀元前71年]] |

||

| 10行目: | 10行目: | ||

|combatant1=[[共和政ローマ|ローマ]] |

|combatant1=[[共和政ローマ|ローマ]] |

||

|combatant2=逃亡奴隷、剣闘士他 |

|combatant2=逃亡奴隷、剣闘士他 |

||

|commander1=グナエウス・コルネリウス・レントゥルス<br>ルキウス・ゲッリウス・プブリコラ<br>[[マルクス・リキニウス・クラッスス|クラッスス]]<br> |

|commander1={{仮リンク|グナエウス・コルネリウス・レントゥルス・クロディアヌス|label=レントゥルス|en|Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus}}<br>{{仮リンク|ルキウス・ゲッリウス・プブリコラ|label=ゲッリウス|en|Lucius Gellius Publicola (consul 72 BC)}}<br>[[マルクス・リキニウス・クラッスス|クラッスス]]<br>[[グナエウス・ポンペイウス|ポンペイウス]]<br>{{仮リンク|マルクス・テレンティウス・ウァッロ・ルクッルス|label=ルクッルス|en|Marcus Terentius Varro Lucullus}} |

||

|commander2=[[クリクスス]]<br>[[オエノマウス]]<br> |

|commander2=[[スパルタクス]]<br>[[クリクスス]]<br>[[オエノマウス]]<br>ガンニクス<br>カストゥス |

||

|strength1=ローマ8個軍団(40,000 - 50,000人)他 |

|strength1=ローマ8個軍団(40,000 - 50,000人)他 |

||

|strength2=約120,000人<br> |

|strength2=約120,000人<br> |

||

| 17行目: | 17行目: | ||

|casualties2=殆どが戦死、残りは磔刑 |

|casualties2=殆どが戦死、残りは磔刑 |

||

|}} |

|}} |

||

'''第三次奴隷戦争'''(だいさんじどれいせんそう、[[ラテン語]]:Tertium Bellum Servile)は、[[紀元前73年]]から[[紀元前71年]]にかけて[[共和政ローマ]]期に[[イタリア半島]]で起きた[[剣闘士]]・[[奴隷]]による反乱である。3度の[[奴隷戦争]]の中で最大規模のものであった。反乱軍側の |

'''第三次奴隷戦争'''(だいさんじどれいせんそう、[[ラテン語]]:Tertium Bellum Servile)は、[[紀元前73年]]から[[紀元前71年]]にかけて[[共和政ローマ]]期に[[イタリア半島]]で起きた[[剣闘士]]・[[奴隷]]による反乱である。3度の[[奴隷戦争]]の中で最大規模のものであった。反乱軍側の指導者[[スパルタクス]]の名にちなんで'''スパルタクスの反乱'''と呼ばれることが多い。 |

||

紀元前73年から71年にかけて、カプアの養成所を脱走したおよそ70人の剣闘士奴隷の集団は、スパルタクスを指導者とする男性、女性そして子どもを含む約12万人<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1:117].</ref>の反乱軍に膨れ上がり、イタリア各地を放浪し、襲撃した。この奴隷集団は驚くべき戦闘力を発揮し、差し向けられた地方の討伐隊、ローマ軍の民兵そして執政官の率いる[[ローマ軍団|軍団]]をことごとく撃退した。歴史家[[プルタルコス]]は逃亡奴隷たちは主人の手から逃れて[[ガリア・キサルピナ]](現在の[[北イタリア]]地方)から[[アルプス]]山脈を越えて故郷へ帰ることを望んでいたとし、これに対して[[アッピアヌス]]や[[フロルス]]は反乱奴隷の目標はローマ進軍であったとしている。 |

|||

ローマの[[元老院 (ローマ)|元老院]]は奴隷集団に対する打ち続く敗北と略奪行為に危機感を持ち、最終的に彼らは8個軍団を動員し、その指揮権を厳格かつ有能な[[マルクス・リキニウス・クラッスス]]に委ねた。紀元前71年、スパルタクスの奴隷軍はクラッススの軍団によってイタリア半島最南端の[[カラブリア州|カラブリア]]に封じ込められた。元老院が増援として[[グナエウス・ポンペイウス|ポンペイウス]]と{{仮リンク|マルクス・テレンティウス・ウァッロ・ルクッルス|label=ルクッルス|en|Marcus Terentius Varro Lucullus}}の軍団を送り込んだことを知ったスパルタクスは残る全兵力を結集してクラッススに決戦を挑み、敗れて全滅した。 |

|||

この反乱を包括的に記した古典史料には[[プルタルコス]]の『[[対比列伝]]』(''Vitae Parallelae'')と[[アッピアヌス]]の『ローマの歴史』(''Historia Romana'')があり、{{仮リンク|フロルス|en|Publius Annius Florus}}、[[セクストゥス・ユリウス・フロンティヌス|フロンティヌス]]、[[ティトゥス・リウィウス|リウィウス]]そして[[ガイウス・サッルスティウス・クリスプス|サッルスティウス]]の著作にもこの反乱に関する記述がある。 |

|||

第三次奴隷戦争は[[近世]]以降に[[ヴォルテール]]や[[カール・マルクス]]そして[[ウラジミール・レーニン]]といった思想家・革命家から「正しい戦争」と評価され<ref>{{cite web|title=スパルタクスの蜂起- Yahoo!百科事典|url=http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%9C%82%E8%B5%B7/|author=土井正興|publisher=日本大百科全書(小学館)|accessdate=2012年10月24日}}</ref>、指導者のスパルタクスは抑圧から解放を求める労働者階級の英雄と見なされるようになった<ref name=wisdom128/>。 |

|||

== 背景 == |

== 背景 == |

||

[[File:Republica romana animada.GIF|thumb|left|250px|共和制ローマの領土拡大(紀元前510年 - 紀元前40年頃)]] |

|||

[[紀元前3世紀]]後半にイタリア半島を統一したローマの勢いは[[紀元前2世紀]]に入っても留まるところを知らず、領土拡大の為の対外戦争に邁進していった。北アフリカでは[[第三次ポエニ戦争]]、[[古代ギリシア|ギリシア]]での[[マケドニア戦争]]、[[小アジア]]では[[ミトリダテス戦争]]、[[歴史的シリア|シリア]]を治める[[セレウコス朝]]との[[ローマ・シリア戦争]]、[[ヒスパニア]]での[[ヌマンティア戦争]]などその戦域は広がる一方でありかつ長期に及んだ。 |

|||

{{further|:en:Slavery in ancient Rome|:en:First Servile War|第二次奴隷戦争}} |

|||

[[紀元前3世紀]]後半にイタリア半島を統一したローマの勢いは[[紀元前2世紀]]に入っても留まるところを知らず、領土拡大の為の対外戦争に邁進していった。北アフリカでは[[第三次ポエニ戦争]]、[[古代ギリシア|ギリシア]]での[[マケドニア戦争]]、[[小アジア]]では[[ミトリダテス戦争]]、[[歴史的シリア|シリア]]を治める[[セレウコス朝]]との[[ローマ・シリア戦争]]、[[ヒスパニア]]での[[ヌマンティア戦争]]などその戦域は広がる一方でありかつ長期に及んだ。各地に派遣されたローマ軍の中核は[[重装歩兵]]であり、その担い手は[[ローマ市民権]]を持ったローマ市民達であった。同時に彼らはそれまでの国家の経済的基盤と言うべき中小の自作農民でもあったが、このような従軍の連続によって[[農業]]を続けることができず、徐々に土地を手放さざるを得なくなっていく。 |

|||

[[元老院 (ローマ)|元老院]]階層や[[エクィテス]](騎士階級)を中心とするローマの富裕層はこれらの土地を吸収して確固とした大土地所有制を築き上げていった。[[クラウディウス法]]の規定により対外戦争で得た[[資本]]の[[商業]]活動への[[投資]]を禁じられていた元老院議員は、それに代わる投資先として[[カンパニア]]などのイタリア半島中部の土地を選択するようになる。またエクィテスは元老院議員階級に次ぐ資力を持ち、法規定に縛られずに商業活動を活発に行いつつも投資先としてはやはり伝統的かつ安全な郊外の[[農地]]を選ぶ傾向があった。彼らは安価な労働力としてローマが征服した[[ガリア]]、[[ゲルマニア]]、[[トラキア]]などの地から大量の[[奴隷]]を輸入し<ref group="注釈">歴史家ウィリアム・スミスは[[キリキア]]海賊から1万人の奴隷を購入した事例を紹介している。また[[カエサル]]はローマ軍が捕えた53,000人の{{仮リンク|アトゥアトゥキ族|en|Aduatuci}}を奴隷となした事例を述べている。<br>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/1047.html "Servus", p. 1040]; Caesar, ''Commentarii de Bello Gallico'', [[:en:Wikisource:Commentaries on the Gallic War/Book 2#33|2:33]].</ref>、[[ラティフンディウム]]と呼ばれる大土地所有制を急速に発展させた。 |

|||

各地に派遣されたローマ軍の中核は[[重装歩兵]]であり、その担い手は[[ローマ市民権]]を持ったローマ市民達であった。同時に彼らはそれまでの国家の経済的基盤と言うべき中小の自作農民でもあったが、このような従軍の連続によって[[農業]]を続けることができず、徐々に土地を手放さざるを得なくなっていく。 |

|||

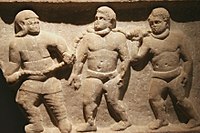

[[File:Roman collared slaves - Ashmolean Museum.jpg|thumb|200px|right|首輪をかけられローマ兵に連行される戦争捕虜。彼らは奴隷市場で売られる運命にあった。]] |

|||

[[古代ローマ]]の歴史を通じて、安価な労働力として[[奴隷]]の存在は[[経済]]の重要な要素であり続けた。奴隷は外国商人との売買そして征服した地域の住民の奴隷化といった様々な手段を通じてローマの労働力に組み込まれていた<ref>Smith, ''A Dictionary of Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/1041.html "Servus", p. 1038]</ref>。これらの奴隷の一部は召使や職人そして個人的な従者として用いられたが、奴隷の大部分は鉱山そしてシチリアや南イタリアの大農場で使役された<ref>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/1046.html "Servus", p. 1039]; Livy, ''The History of Rome'', [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Liv.+6.12 6:12]</ref>。 |

|||

[[共和制ローマ]]時代の奴隷は過酷かつ抑圧的に扱われた。ローマの法律では奴隷は人間ではなく財産と見なされていた。所有者は自らの奴隷を法的制約を受けることなく虐待し、傷つけそして殺すことができた。奴隷には様々な階層や形態があったが、最も低くそして数の多い階層である農場や鉱山の奴隷は過酷な肉体労働を生涯にわたって強いられた<ref>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/1029.html "Servus", pp. 1022–39].</ref>。 |

|||

[[元老院 (ローマ)|元老院]]階層や[[エクィテス]](騎士階級)を中心とするローマの富裕層はこれらの土地を吸収して確固とした大土地所有制を築き上げていった。[[クラウディウス法]]の規定により対外戦争で得た[[資本]]の[[商業]]活動への[[投資]]を禁じられていた元老院議員は、それに代わる投資先として[[カンパニア]]などのイタリア半島中部の土地を選択するようになる。またエクィテスは元老院議員階級に次ぐ資力を持ち、法規定に縛られずに商業活動を活発に行いつつも投資先としてはやはり伝統的かつ安全な郊外の[[農地]]を選ぶ傾向があった。彼らは安価な労働力としてローマが征服した[[ガリア]]、[[ゲルマニア]]、[[トラキア]]などの地から大量の奴隷を輸入し、[[ラティフンディウム]]と呼ばれる大土地所有制を急速に発展させた。ラティフンディウムにおける奴隷の扱いは人間的なものとは程遠く、彼ら奴隷たちに支えられた大土地所有制が最盛期を迎える中で反乱の危険は高まっていった。 |

|||

抑圧的に扱われる奴隷たちが特定の場所で集中して使役されていたことにより反乱が引き起こされた。 紀元前135年に{{仮リンク|第一次奴隷戦争|en|First Servile War}}が、紀元前104年には[[第二次奴隷戦争]]がシチリアで勃発した。反乱を起こした少数の奴隷のもとにローマの奴隷としての過酷な生活から逃れようとする者たちが集まり、数万人規模にまで膨れ上がっている。[[元老院 (ローマ)|元老院]]がこれを深刻な騒乱であると見なし、鎮圧に数年を要したにもかかわらず、依然として彼らは奴隷の反乱を共和国に対する深刻な脅威であるとは考えていなかった。イタリア本土では奴隷の反乱は起こっておらず、奴隷が[[ローマ]]市自体に対する潜在的な脅威であるとも思われていなかった<ref group="注釈">シチリアでの第一次奴隷戦争の際の紀元前134年にローマでも150人ほどの奴隷が蜂起する事件が起こっている。[[#土井 1973|土井 1973]],p.55.</ref>。この認識は第三次奴隷戦争の勃発によって一変することになる。 |

|||

もともとローマの家産経済は奴隷による労働力によって担われていた。しかし[[奴隷]]でも都市と郊外、また同じ郊外でも大[[農場]]や[[鉱山]]と中小自営農などの間ではその待遇に大きな違いが存在した。奴隷反乱の起こった[[シチリア]]やカンパニアは大土地所有者が多く、奴隷達の待遇も劣悪なものであったと考えられている。 |

|||

{{-}} |

|||

== 反乱の勃発 (紀元前73年) == |

|||

== スパルタクス == |

|||

=== 剣闘士養成所からの脱走 === |

|||

[[Image:Spartacus1.jpg|thumb|left|スパルタクス像]] |

|||

[[image:Borghese gladiator 1 mosaic dn r2 c2.jpg|thumb|250px|『{{仮リンク|剣闘士のモザイク|en|Gladiator Mosaic}}』<br>[[ボルゲーゼ美術館]]蔵]] |

|||

'''スパルタクス'''(Spartacus)はトラキア人の剣闘士奴隷で、カンパニアの[[カプア]]にあるレントゥルス・バティアトゥス所有の剣闘士養成所に属していた<ref>[[プルタルコス]]『英雄伝』クラックス6</ref>。一般に伝えられるスパルタクスの出自は、「トラキアの[[メディ族]]出身、ミトリダテス戦争にて[[ポントス|ポントス王国]]側の傭兵として参戦。メディ族がローマと講和して後はローマの補助兵となったものの、反ローマ闘争に身を投じた。やがてローマ軍の捕虜となり、奴隷として売られてカプアの剣闘士養成所に入った」というものであるが、 |

|||

{{main|剣闘士|スパルタクス}} |

|||

* トラキアの王子であった |

|||

紀元前1世紀の共和制ローマでは[[剣闘士]]試合は最も人気のある娯楽のひとつであった。試合に出場する剣闘士を供給するためにイタリア各地に剣闘士養成所がつくられた<ref>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/0581.html "Gladiatores", p. 574].</ref>。これらの養成所では戦争捕虜や奴隷市場で売買された者そして志願した自由民が剣闘士として闘技場で戦うための技術を教え込まれていた<ref>[[#ウィズダム 2002|ウィズダム 2002]],pp.19-20.</ref>。強い剣闘士は富と名声を得られ、興行師(ラニスタ)も大金を稼げたが、一方で当時のローマ社会では剣闘士は奴隷の中でも最下等の者とされ、興行師は売春宿の主人と同じ賤業と見なされていた<ref>[[#本村 2011|本村 2011]],p.155,158;[[#ウィズダム 2002|ウィズダム 2002]],pp.19,22-23,79-80.</ref>。剣闘士は試合に敗れても助命されるケースが多く必ずしも殺されるわけではなかったが<ref>[[#本村 2011|本村 2011]],pp.214-216.</ref><ref group="注釈">帝政後期の2世紀以降になると厳しくなり、剣闘士試合の敗者はほぼ殺害されるようになった。[[#本村 2011|本村 2011]],pp.219-219.</ref>、幾度もの試合を生き延びて自由を得られる者は少数であり、過酷な境遇であることに変わりはなかった<ref>[[#本村 2011|本村 2011]],pp.218-219;[[#ウィズダム 2002|ウィズダム 2002]],pp.102-104.</ref>。 |

|||

* ローマ軍の外人部隊の一員であったが脱走したために剣闘士にされた |

|||

[[File:Campania Pompei1 tango7174.jpg|thumb|left|200px|剣闘士養成所跡。<br>[[ポンペイ]]遺跡。]] |

|||

などの説もある。 |

|||

反乱の指導者となった'''スパルタクス'''(Spartacus)はトラキア人の剣闘士奴隷で、[[カンパニア]]地方の[[カプア]]にある{{仮リンク|レントゥルス・バティアトゥス|en|Lentulus Batiatus}}所有の剣闘士養成所に属していた<ref>[[#プルタルコス|プルタルコス]],p.18.</ref>。スパルタクスの出自についてプルタルコスはトラキアのマイドイ族出身とし<ref>[[#プルタルコス|プルタルコス]],p.18.</ref>、アッピアヌスは元はローマ軍団の[[アウクシリア|補助兵]]であったが、捕虜となって売られ剣闘士になったトラキア人であると伝えている<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116].</ref>。フロルスはより詳細に「トラキアの[[メディ族]]出身、ミトリダテス戦争にて[[ポントス|ポントス王国]]側の傭兵として参戦。メディ族がローマと講和して後はローマの補助兵となったものの、反ローマ闘争に身を投じた。やがてローマ軍の捕虜となり、奴隷として売られてカプアの剣闘士養成所に入った」と述べている<ref name=wisdom128>[[#ウィズダム 2002|ウィズダム 2002]],p.128.</ref>。近代の歴史家[[テオドール・モムゼン|モムゼン]]は[[ボスポラス王国]]のトラキア系王家の子孫とする説を唱えている<ref name=wisdom128/><ref name=Mommsen>{{cite web|title=The History of Rome, Books V:CHAPTER II Rule of the Sullan Restoration:Outbreak of the Gladiatorial War in Italy|url=http://www.gutenberg.org/cache/epub/10706/pg10706.html|publisher=[[:en:project Gutenburg|project Gutenburg]]|author=[[テオドール・モムゼン|Theodor Mommsen]]|page=|accessdate=2012年10月24日}}</ref>。スパルタクスの出身については史料の述べるトラキア(''[[:en:Thraex|Thraex]]'')とは民族ではなく彼が訓練された剣闘士のスタイル('''トラキア剣闘士'''というタイプがある)のことではないかとする異論もある<ref>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/0583.html "Gladiatores", p. 576].</ref>。 |

|||

これらの外人部隊はローマが征服した土地の人々で構成され、ローマに対する反抗心が強かった。スパルタクス自身については、寄せ集まったにすぎない反乱軍をよくまとめ、強力なローマ軍に連戦連勝したことからも、その人望や戦争指揮能力は卓越したものであったと考えられる。 |

|||

紀元前1世紀頃の南イタリアのカンパニア地方は剣闘士興行が盛んな土地であり、最古の剣闘士養成所はカプアにあったと考えられる<ref>[[#本村 2011|本村 2011]],p.74,160.</ref>。このカプアのバティアトゥス養成所にはガリア人とトラキア人の剣闘士が多く所属していたが、興行師は無理に彼らをひとつ所に押し込めていた<ref>[[#プルタルコス|プルタルコス]],p.18.</ref>。紀元前73年、剣闘士奴隷200人が脱走を計画した。密告によって計画が漏れると、およそ70人の奴隷が厨房の調理道具(包丁や焼き串<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#8 8:1–2]</ref>)を武器に養成所を脱走し、さらに通りがかった数台の馬車から剣闘士用の武器と鎧も手に入れた<ref group="注釈">逃亡奴隷の人数を[[プルタルコス]]は78人、[[ティトゥス・リウィウス|リウィウス]]は74人、アッピアノスは約70人、フロルスは「30人からそれ以上」としている。<br>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#8 8:1–2]; Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116]; Livy, ''Periochae'', [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae091.html#95 95:2]; Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]]. </ref>。逃亡して自由になった剣闘士たちはスパルタクスと二人のガリア人、[[クリクスス]]と{{仮リンク|オエノマウス|en|Oenomaus (rebel slave)}}を指導者に選んだ<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116];Orosius, Histories 5.24.1</ref><ref group="注釈">4世紀から5世紀の歴史家オロシウスはクリクススとオエノマウスを同じガリア人とするが、オエノマウスについてはギリシャ人とする説もある。[[#ウィズダム 2002|ウィズダム 2002]],p.129.<br>[[佐藤賢一]]の小説『剣闘士スパルタクス』(中央公論新社,2004年)はギリシャ人説を採用している。</ref>。 |

|||

== 経過 == |

|||

=== 脱走・蜂起 === |

|||

[[紀元前73年]]春、スパルタクスは剣闘士養成所から脱走を計画、それに同調した[[ガリア人]]の[[クリクスス]](Crixus)や[[オエノマウス]](Oenomaus)ら数百名の奴隷と共に脱走を実行、その内の7、80人が成功して[[ナポリ]]に程近い[[ヴェスヴィオ|ヴェスヴィオ山]]の[[カルデラ]]に逃げ込んだ<ref>プルタルコス『英雄伝』クラックス8</ref>。ローマは[[プラエトル]](法務官)ガイウス・クラウディウス・グラベル(Gaius Claudius Glaber)に兵3,000を預け派遣したものの、反乱軍はローマ軍を奇襲して勝利を収めた。 |

|||

逃亡した奴隷たちはカプアから派遣された討伐隊を撃退し、不名誉と考える剣闘士の武器を捨てて手に入れた軍隊の武器を装備した<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9 9:1].</ref>。養成所脱走直後の動向については史料によって異動があるが、逃亡した剣闘士の集団がカプア周辺を略奪し、そこの奴隷たちを仲間に加え、[[ヴェスヴィオ|ヴェスヴィウス山]]に立て籠もったという点ではおおよそ一致している<ref group="注釈">フロルスとアッピアヌスは剣闘士たちはヴェスヴィウス山に逃げ込んだとし、一方、プルタルコスはグラベルに包囲された場所を「丘」と言及しているだけである。<br>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116]; Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]].</ref>。 |

|||

敗走したローマ軍が放棄していった武器や防具を手に入れると共に、この勝利を伝え聞いた周辺地域の奴隷たちが続々と加わった。ローマはプラエトルであったプブリウス・ウァリニウス(Publius Varinius)に兵2,000を預けて反乱鎮圧に向かわせたが、反乱軍はウァリニウス軍を撃破した。その間に反乱軍の規模は約70,000名まで膨れあがったとされる。反乱側の首謀者の内、オエノマウスは既に戦死していたため、スパルタクスとクリクススがそれぞれ軍を率い、食糧を求めてヌケリア(Nuceria)や[[メタポントゥム]]などのイタリア南部や[[カンパーニャ]]地方の都市を略奪して回った。 |

|||

{{-}} |

|||

=== 法務官軍の敗北 === |

|||

{|style="float:right" |

|||

|- |

|||

! !! |

|||

|- |

|||

|style="width:1em"| |

|||

|| |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[File:3-guerra-servil-inicial.svg|300px|thumb|center|{{legend-line|blue solid 3px|逃亡奴隷の進路}}{{legend-line|red solid 3px|法務官軍の進路}}反乱初期のローマ軍と奴隷軍の行動。カプアでの蜂起から、紀元前73年から72年にかけての冬まで。]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:90%;left:29px;top:17px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ローマ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:113px;top:75px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> カプア </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:129px;top:88px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ノーラ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:95px;top:122px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> ノチェーラ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:217px;top:123px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> メタポントゥム </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:242px;top:177px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> トゥリ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:55%;left:51px;top:105px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> ヴェスヴィウス山 </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:62px;top:132px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ノーラ </span></div> |

|||

=== 反乱軍進撃 === |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:59px;top:205px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ヌケリア </span></div> |

|||

冬が近づくにつれスパルタクスとクリクススが率いる反乱軍はイタリア半島南端の[[トウリィ]]に集結し、ここを越冬地として武器の製造などを行って軍の増強に努めた。すでに反乱軍は戦闘員だけでなく女子供や老人も含む一大集団にふくれあがっていた。この時反乱軍は復讐として捕虜にしたローマ兵に自分達が課せられたと同じに、剣闘士として互いに戦わせたとされる。 |

|||

<div style="position:absolute;font-size:55%;left:-5px;top:181px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ヴェスヴィウス山 </span></div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

|} |

|||

蜂起と襲撃が起こった[[カンパニア州|カンパニア]]はローマの資産家や有力者の休養地であり、ここには多数の別邸が所在しており、反乱はすぐにローマ政府の注目を受けることとなった。当初、この反乱は武装蜂起ではなく、大規模な治安の悪化と見なされていた。 |

|||

[[File:Naplesbay01.jpg|thumb|left|200px|剣闘士たちが立て籠もったヴェスヴィウス山。]] |

|||

しかしながら、この年の後半にはローマは反乱を鎮圧すべく[[プラエトル|法務官]]の率いる討伐軍を派遣した<ref group="注釈">法務官の討伐軍が派遣されたという点では諸史料は一致するが、その名は史料によって異動がある。</ref>。法務官[[ガイウス・クラウディウス・グラベル]]は3,000人の兵士を集めたが、これは軍団兵ではなく「大急ぎかつ適当に徴集された」[[民兵]]であり、ローマ人たちはこれは戦争ではなく盗賊の襲撃の類と見なしていた<ref name="1:116">Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116].</ref>。グラベルの兵はヴェスヴィウス山の奴隷軍を包囲し、山へと通じる唯一の道を閉鎖した。奴隷軍は閉じ込められと考えたグラベルは飢えに苦しんだ奴隷たちが降伏するのを待った。 |

|||

奴隷たちは軍事訓練を受けてはいなかったが、スパルタクスの兵たちは手に入る資材を活用する創意工夫を示し、訓練されたローマ軍に対して知恵を絞った奇策を用いて対した<ref>Frontinus, ''Stratagems'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/Strategemata/1*.html#5.20 Book I, 5:20–22] and [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/Strategemata/1*.html#7.6 Book VII:6].</ref>。グラベルの包囲作戦に対してスパルタクスの部下たちはヴェスヴィウス山の斜面に生育する蔦や木々を用いて縄や梯子をつくり、これらの道具を用いてグラベル軍の背後の崖を[[懸垂下降|降りた]]。彼らはヴェスヴィウス山のふもとを回って、グラベル軍の背後を突き、これを殲滅した<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9 9:1–3]; Frontinus, ''Stratagems'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/Strategemata/1*.html#5.21 Book I, 5:20–22]; Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116]; {{Harvnb|Broughton|1968|p=109}} </ref><ref group="注釈">プルタルコスと[[セクストゥス・ユリウス・フロンティヌス|フロンティヌス]]は討伐軍の指揮官は"Clodius the praetor"と"Publius Varinus"であったとし、一方、アッピアヌスは"Varinius Glaber"と"Publius Valerius"であったとしている。</ref>。 |

|||

[[Image:AppienSpartacus.gif|thumb|right|第三次奴隷戦争要図]] |

|||

[[紀元前72年]]、スパルタクスとクリクススは奴隷たちを故郷に帰すという考えからガリアなどローマ領の北方を目指して進軍を開始した。それに対して、ローマはその年の[[執政官]](コンスル)であった[[グナエウス・コルネリウス・レントゥルス・クロディアヌス]]と[[ルキウス・ゲッリウス・プブリコラ]]が出撃、反乱軍討伐に当たった。ゲッリウス率いるローマ軍2個軍団はクリクススの率いていた反乱軍30,000をガルガヌス山麓で撃破、クリクススを含む多数の奴隷を戦死させた。ゲッリウスとレントゥルスに挟撃される恐れのあったスパルタクスは一計を講じて、まずはクリクススを破ったばかりのゲッリウス軍を撃破した後、レントゥルス率いるローマ軍にピケヌムで勝利を収めた。 |

|||

法務官{{仮リンク|プブリウス・ウァリニウス|en|Publius Varinius}}率いる第二の討伐軍がスパルタクスに対して差し向けられた。何らかの理由により、ウァリニウスは軍を部下のフーリウスとコッシニウスの部隊に分けていた。プルタルコスはフーリウスの兵を3,000としているが、それ以外の部隊の兵力、討伐軍が正規の軍団兵なのか民兵なのは明らかではない。今度の討伐軍も奴隷軍によって撃破され、コッシニウスは戦死し、ウァリニウスは捕らわれかけており、ローマ軍の装備は奴隷軍に奪われた<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.4 9:4–5]; Livy, ''Periochae '', [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae091.html#95 95]; Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116]; Sallust, ''Histories'', 3:64–67.</ref>。 |

|||

また、ムティナ(現在の[[モデナ]])で[[ガリア・キサルピナ]]属州総督ガイウス・カッシウス・ロンギヌスの軍団も撃破、北上を続けついにはローマ共和国の国境地帯である[[アルプス山脈|アルプス]]の麓までたどり着いたが、結局アルプスを越えることはなかった。この理由としては諸説あるが、半島内を略奪して回ることを望む周囲の圧力に屈した、女子供を含んだ大所帯でのアルプス越えは無理だと判断したとも言われている(当時アルプスを縦断する軍用道路は既に整備されており婦女子であろうとアルプス越えはそれほど困難ではなかったとする説もある)。ただし、反乱軍の一部の非戦闘員達はアルプスを越えて故郷に戻ったという説もある。 |

|||

これらの勝利により、この地方の牧人奴隷(牛飼いや羊飼い)をはじめとするより多くの奴隷たちがスパルタクスの軍に参集し、奴隷軍は約70,000人まで膨れ上がった<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.3 9:3]; Appian, ''Civil War'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116]. </ref><ref group="注釈">リウィウスは二度目の討伐隊の指揮官の名を"Publius Varenus"とし、部将の名は"Claudius Pulcher"としている。</ref>。反乱奴隷は紀元前73年から72年にかけての冬を新兵たちの訓練と武装化に費やし、[[ノーラ (ナポリ県)|ノーラ]]、[[ノチェーラ・インフェリオーレ|ノチェーラ]]、{{仮リンク|トゥリ|en|Thurii}}そして{{仮リンク|メタポントゥム|en|Metapontum}}にまで襲撃範囲を広めた<ref name="florus_2_8">Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]].</ref>。 |

|||

=== ローマ軍反撃 === |

|||

スパルタクスらは再び南下し、当時ローマ最大の富豪でありプラエトルであった[[マルクス・リキニウス・クラッスス]]の指揮する2個軍団を打ち負かした。クラッススは敗走した一中隊を見せしめのために[[十分の一刑]]に処すことで漸く軍規を回復することが出来た有様であった。年末には、反乱軍は[[メッシーナ海峡]]の対岸、イタリア半島最南端の[[カラブリア]]地方の都市レギウム(現:[[レッジョ・ディ・カラブリア]])にに行き着いた。[[キリキア]]の海賊の助力を得てシチリアに渡ろうとしたと推測されているが、ついに彼らの前に船団が現れることはなかった。もともと奴隷戦争と呼ばれる大規模な3つの大規模蜂起のうち2つはシチリアで起きており、スパルタクスがこの島を拠点にしようとしたことは大いに考えられる。 |

|||

反乱奴隷の側も全くの無傷ではなかった。反乱初期のいずれかの時点で指導者の一人のオエノマウスが恐らくは戦死しており、彼の名は諸史料では言及されなくなる<ref>Orosius, ''Histories'' 5.24.2;{{Harvnb|Bradley|1989|p=96}}</ref>。 |

|||

[[紀元前71年]]初頭、カラブリアに留まっていた反乱軍をクラッススの8個軍団が包囲した。また元老院はヒスパニアの[[グナエウス・ポンペイウス]]及びトラキアで戦っていた[[マルクス・テレンティウス・ウァロ・ルクッルス]](Marcus Terentius Varro Lucullus、[[ルキウス・リキニウス・ルクッルス]]の弟)にも本国に戻り鎮圧に加わるように決議した。スパルタクスはブルンディシウム(現:[[ブリンディシ]])へ逃れようとし、この包囲網の突破を試みた。 |

|||

{{-}} |

|||

== 反乱軍の構成と目的 == |

|||

[[ルカニア]]でスパルタクス軍(兵40,000とも60,000ともされる)とクラッスス軍(8個軍団)との最終決戦が開始された。[[降伏]]は許されず[[死刑]]となるのが明らかであった反乱軍兵士は決死の覚悟を固め一連の戦闘は激しい戦いとなったが、平地戦で圧倒的な強さを示すローマ軍はついに反乱軍を撃滅した。スパルタクスは戦死したが、死体が誰か判別できなかったほどに切刻まれたという。この戦いで生き残った反乱軍の者たちは北へ逃れたが、すでに帰国していたポンペイウスの軍によって壊滅させられた<ref>プルタルコス『英雄伝』クラックス11</ref>。鎮圧に難渋したクラッススに対して、最終的勝利をものにしたポンペイウスは英雄として扱われ、その後の両者にとって遺恨となったが、両者はこの功績もあって[[紀元前70年]]に揃って執政官となった。 |

|||

[[Image:Spartacus1.jpg|thumb|175px|スパルタクス像<br>{{仮リンク|ドニ・フォヤティエ|en|Denis Foyatier}}作、1830年、[[ルーヴル美術館]]]] |

|||

スパルタクスを指導者とする反乱軍の規模は古典史料によって異動があるが、南イタリア制圧から半島北上の全盛期には12万人から20万人、壊滅する最終局面では30万人以上に達したと推定されている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.10-11.</ref>。その構成は古典史料からは剣闘士、牧人奴隷(牛飼いと羊飼い)、脱走奴隷(家内奴隷と農業奴隷)、手工業奴隷に加えて「田畠からの自由人」(貧農)、サムニウムからの下層民、「寄せ集め」(零落した自由民)そしてローマ軍団からの逃亡者の存在がうかがえる<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],p.386;[[#土井 1977|土井 1977]],pp.129-130.</ref>。このうち、農業奴隷が人数的には大部分を占めていたと推定され、またスパルタクスは後になってローマ軍団からの逃亡者の受け入れを止めている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.132,135.</ref>。民族的には[[ゲルマン人]]、[[ケルト人]]([[ガリア人]])、[[スコルディスキ]]、[[トラキア人]]そしてイタリア人(自由民もしくは奴隷)が存在し、その他にローマ人の奴隷になっていたギリシャ・シリアの東方奴隷、ヒスパニア、アフリカ出身の奴隷については古典史料では言及がない<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],pp.390-391;[[#土井 1977|土井 1977]],p.137.</ref>。 |

|||

アッピアヌスは反乱軍の軍紀が厳正であったことを伝えており、スパルタクスは略奪品を平等に分配し、金銀の個人的な所有を禁じたという<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.140.</ref>。また、サッルスティウスに拠れば、スパルタクスは無用な暴行と略奪といった逸脱行為を禁じたという<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.141.</ref>。 |

|||

反乱軍に加わった約6,000人の奴隷が捕虜となり、カプアから[[ローマ]]に向かう[[アッピア街道]]沿いに生きながら十字架に磔にされた(この刑罰は当時のローマの非市民に対する極刑にあたる。[[イエス・キリスト]]も同じ刑を受けた)。クラッススは決して彼らの遺骸を片付けてはならないと命じたため、この道を通る者はその後何年にも渡ってその有様を見なければならなかった。また戦死者たちの死骸を調べたが、スパルタクスと判別されるものは見つからなかった。スパルタクスによる反乱は潰えたが、この反乱以降奴隷の待遇は向上したといわれる。 |

|||

反乱軍の目的について、アッピアヌスやフロヌスはローマ進軍にあったとしているが<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1:117]; Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]].</ref>、これは恐らくは当時のローマ市民が抱いた恐怖を反映したものであり、仮にそう考えていたとしても、この目標は反乱の後半には放棄されている<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.48.</ref>。プルタルコスはスパルタクスはガリア・キサルピナにまで北上して彼の仲間たちを故郷へ返すことを望んでいただけであったと述べている<ref name="plutc_9_5_6" />。 |

|||

[[紀元前60年]]、ポンペイウス、クラッスス及び[[ガイウス・ユリウス・カエサル]]による[[三頭政治|第一回三頭政治]]が始まり、ローマは一応の政治的安定を得ることができた。 |

|||

[[ドイツ]]の[[テオドール・モムゼン|モムゼン]]や[[ソビエト連邦|ソ連]]のA・W・ミシューリンをはじめとする近現代の多くの研究者がアルプス山脈を越えて自由を得ようと主張するスパルタクス派と南イタリアに留まり略奪を続けようと主張するクリクスス派とに逃亡奴隷たちが分裂したとしている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.120-123.</ref>。逃亡奴隷の一部がアルプスを越えて脱出するよりもイタリアを略奪することを望んでいたとプルタルコスも述べており<ref name="plutc_9_5_6">Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.5 9:5–6].</ref>、紀元前1世紀の歴史家[[ガイウス・サッルスティウス・クリスプス|サッルスティウス]]の著作にはクリクスス派の人々は「敵に向かって進み、戦うことを欲した」との記述があり<ref>Sallust, Histories, 3:96.:[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.55.</ref>、分裂が発生したこと自体は古典史料と矛盾はしないが、これを支持する直接的な史料は存在しない。[[第二次世界大戦]]後になって、これまで通説となっていたスパルタクスとクリクススとの不和=不統一による分裂は存在せず、地域の分担による別行動だったとする説が提起されている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.125-127.</ref>。 |

|||

== その他 == |

|||

{{-}} |

|||

*[[第一次世界大戦]]期の[[ドイツ]]の政治組織「[[スパルタクス団]]」の名は首謀者の一人であるスパルタクスに由来している。 |

|||

*ガイウス・ユリウス・カエサルは『[[ガリア戦記]]』の中で、この戦争について[[ゲルマン人]]が関与したと記している。このことより、クリクススやオエノマルスはゲルマン人との説もある。 |

|||

== 執政官軍の敗北(紀元前72年) == |

|||

== 第三次奴隷戦争を扱った作品 == |

|||

{{see also|クリクスス}} |

|||

この時期のローマは西方の[[ヒスパニア]]では{{仮リンク|クィントゥス・セルトリウス|label=セルトリウス|en|Quintus Sertorius}}の反乱が紀元前77年から続いており、紀元前73年にはこれに呼応する形で東方の[[ポントス王国|ポントス王]][[ミトリダテス6世]]との戦争が再開していた([[第三次ミトリダテス戦争]])。東地中海では[[クレタ島|クレタ]]の[[海賊]]が跋扈してローマの補給路を脅かしており<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.258-259.</ref>、この危機のさなかに[[イタリア本土 (古代ローマ)|イタリア本土]]でスパルタクスの蜂起が発生した。 |

|||

{|style="float:right" |

|||

|- |

|||

! !! |

|||

|- |

|||

|style="width:1em"| |

|||

|| |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[File:AppienSpartacus.svg|250px|thumb|center|{{legend-line|#f1a2b2 solid 3px|'''紀元前72年の戦況(アッピアヌス)'''{{legend-line|#fe00fe solid 3px|クリクススの進路}}{{legend-line|blue solid 3px|スパルタクスの進路}}{{legend-line|red solid 3px|ゲッリウスの進路}}{{legend-line|#fe8203 solid 3px|レントゥルスの進路}}{{legend-line|black solid 3px|両執政官の進路}}1.ゲッリウスがクリクススを撃破。<br>2.スパルタクスがレントゥルスを撃破。<br>3.スパルタクスがゲッリウスを撃破。<br>4.スパルタクスが両執政官軍を撃破。]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:84px;top:142px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> ローマ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:65%;left:198px;top:172px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> メタポントゥム </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:98px;top:64px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ムティナ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:202px;top:202px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> トゥリ   </span></div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

|- |

|||

|style="width:1em"| |

|||

|| |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[File:3rd servile 72 plutarch.svg|250px|thumb|center|{{legend-line|#f1a2b2 solid 3px|'''紀元前72年の戦況(プルタルコス)'''{{legend-line|#fe00fe solid 3px|クリクススの進路}}{{legend-line|blue solid 3px|スパルタクスの進路}}{{legend-line|red solid 3px|ゲッリウスの進路}}{{legend-line|#fe8203 solid 3px|レントゥルスの進路}}1.ゲッリウスがクリクススを撃破。<br>2.スパルタクスがレントゥルスを撃破。]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:84px;top:142px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> ローマ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:65%;left:198px;top:172px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> メタポントゥム </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:98px;top:64px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ムティナ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:202px;top:202px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> トゥリ   </span></div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

|} |

|||

紀元前72年、逃亡奴隷たちは冬営地を出立し、[[ガリア・キサルピナ]](現在の[[北イタリア]]地方)に向けて北上した。 |

|||

反乱軍の規模とグラベルおよびウァリニウス両法務官の敗北に危機感を持った元老院はその年の[[コンスル|執政官]]であった{{仮リンク|グナエウス・コルネリウス・レントゥルス・クロディアヌス|label=レントゥルス|en|Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus}}と{{仮リンク|ルキウス・ゲッリウス・プブリコラ|label=ゲッリウス|en|Lucius Gellius Publicola (consul 72 BC)}}の率いるローマ軍団を派遣した<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#116 1:116–117]; Plutarch, ''Crassus'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.6 9:6]; Sallust, ''Histories'', 3:64–67.</ref>。ゲッリウスの軍団はガルガヌス山麓でクリクススの率いていた反乱軍30,000と戦った。この戦いについてはサッルスティウスの著作"''Historiae''"に若干の記述があり、数に劣るゲッリウスの軍団は高地に二列の戦列を組んで敵を待ち構え、クリクススがこれを攻撃したという<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.55.</ref>。結果はゲッリウスの大勝に終わり、クリクススを含む反乱兵の3分の2が殺された<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1:117]; Plutarch, ''Crassus'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.7 9:7]</ref><ref group="注釈">リウィウスは前法務官クイントゥス・アリウスがクリクススと反乱兵2万人を殺したと伝えている。<br>Livy, ''Periochae'' [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae096.html#96 96]. </ref>。この戦いには後に[[ユリウス・カエサル|カエサル]]の政敵となる若き[[マルクス・ポルキウス・カト・ウティケンシス|小カトー]]も従軍しており、戦勝を悦んだゲッリウスは部将の小カトーにも褒賞を与えようとしたが、彼はこれを固辞したという<ref>[[#土井 1973|土井 1973]],pp.116-117.</ref>。 |

|||

この時点以降、[[マルクス・リキニウス・クラッスス|クラッスス]]が登場するまでの期間の経過は古典史料によって内容が大きく異なっている。現存する包括的な内容の[[アッピアノス]]と[[プルタルコス]]の史書の伝える経過の詳細は大きく異なっている。しかしながら、一方が他方と直接矛盾するものでもなく、異なる出来事が記述され、他の史料に書かれている出来事が無視されていたり、逆に他にはない出来事が記述されてもいる。 |

|||

=== アッピアヌスの伝える経過 === |

|||

[[File:Glanum-stele legionnaires.jpg|thumb|left|175px|ローマ軍団兵]] |

|||

アッピアヌスによるとガルガヌス山麓でのゲッリウスの軍団とクリクススの兵との戦いはスパルタクス軍によるローマへの直接攻撃にも至りかねなかった長く複雑な軍事行動の始まりであった。 |

|||

クリクススに勝利したゲッリウスは北方に進軍し、ガリア・キサルピナへと向かうスパルタクスの軍を追跡した。レントゥルスの軍団はスパルタクスの進路を遮るように布陣し、両執政官の軍は反乱奴隷を挟み撃ちにしようと企てた。レントゥルスの軍団と衝突したスパルタクス軍はこれを撃破し、次いで転進してゲッリウスの軍団も打ち負かし、ローマの軍団兵は算を乱して敗走した<ref name="app_1_117">Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1:117].</ref>。 |

|||

アッピアヌスの伝えるところによれば、スパルタクスは戦死したクリクススの報復としてローマ兵捕虜300人を剣闘士となし、死に至るまで戦わせたという<ref>Appian, ''Civil war'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1.117].</ref>。共和政ローマの時代、剣闘士試合の開催は死者を弔う名誉ある行為であった<ref>Smith, ''Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/0581.html "Gladiatores", p.574].</ref>。フロルスの史書は「彼(スパルタクス)は戦場に倒れた彼の部下たちの葬儀をローマの将軍の形式で執り行うことを祝い、捕虜たちに戦うよう命じた」と述べている<ref>; Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]];{{Harvnb|Bradley|1989|p=121}}.</ref>。この勝利の後に、スパルタクスは約12万人の逃亡奴隷集団とともに北に進み、できるだけ早く進めるように不要な物資を焼却し、捕虜は殺害し、荷物を運ぶ動物は屠殺した<ref name="app_1_117" />。 |

|||

敗北した執政官軍はローマに戻って再編成を行い、この間にスパルタクスは北へと向かっていた。両執政官軍は{{仮リンク|ピセヌム|en|Picenum}}(現在の[[マルケ州]])のいずれかの場所でスパルタクスと再戦するが、またも敗れた<ref name="app_1_117" />。 |

|||

アッピアヌスはこの時点でスパルタクスがローマ進軍へと「心変わり」したと述べており(ピセヌムの戦い以後のスパルタクスの最終目標であったとほのめかしている<ref>Appian, ''Civil war'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#117 1.117]</ref><ref group="注釈">フロルスはスパルタクスがいつどのようにしてローマ進軍を思いついたかについて伝えていないが、スパルタクスの最終目標であったという点では一致している。<br>Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]]. |

|||

</ref>)、だが、全軍の武装化が完了せず、彼の側に付く都市もなく、奴隷や逃亡者そして下層民ばかりの状態であり、スパルタクス自身は未だこのような戦いを行う準備は整ってはいないと考え、再び南イタリアに戻ることに決めた。反乱軍は{{仮リンク|トゥリ|en|Thurii}}の町と周辺の村落を占領し、武装化と周辺地域の略奪を行い、そして商人を介して略奪品を武器を製造するための銅や鉄と交換した。反乱軍はローマ軍としばしば衝突し、常にこれを打ち負かした<ref name="app_1_117"/>。 |

|||

=== プルタルコスの伝える経過 === |

|||

プルタルコスはアッピアヌスのそれとは大きく異なる経過を述べている。 |

|||

プルタルコスの伝えるところによると、ガルガヌス山麓でのゲッリウスの軍団とクリクススの兵(プルタルコスは[[ゲルマン人]]と記している<ref name="plutc_9_7">Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.7 9:7].</ref>)との戦いの後、スパルタクスの兵はレントゥルスの軍団と戦ってこれを撃破し、補給品と装備を手に入れると北イタリアへと前進した。この敗北の後、両執政官は元老院によって指揮権を取り上げられ、ローマに召還された<ref name="plutc_10_1">Plutarch, ''Crassus'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#10 10:1];.</ref>。プルタルコスはスパルタクスとゲッリウスの軍団との戦いやピセヌムでの両執政官軍との戦いについて何も言及していない<ref name="plutc_9_7" />。 |

|||

プルタルコスはアッピアヌスが伝えていない戦いについて記述している。プルタルコスによれば北上したスパルタクスの軍はムティナ(現在の[[モデナ]])に至った。ここでガリア・キサルピナ属州長官{{仮リンク|ガイウス・カッシウス・ロンギヌス・ヴァラス|label=カッシウス|en|Gaius Cassius Longinus Varus}}の率いる1万人のローマ兵がスパルタクスの前進を阻もうとして撃破されている<ref group="注釈">ブラッドリーはガイウス・カッシウス・ロンギヌス・ヴァラスは当時のガリア・キサルピナの属州長官であったと見なしている。リウィウスは[[ガイウス・カッシウス・ロンギヌス]]であったとし、彼と同僚司令官(または部下)としてグナエウス・マンリウスの名をあげている。<br>Bradley, ''Slavery and Rebellion'', p. 96; Plutarch, ''Crassus'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.7 9:7]; Livy, ''Periochae '', [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae096.html#96 96:6]. </ref>。 |

|||

これ以降、プルタルコスの史書には紀元前71年春のクラッススとスパルタクスとの緒戦までの期間の記述はなく、アッピアヌスの伝えるローマへの進軍やトゥリへの退却の話は省略されている<ref name="plutc_10_1"/>。 |

|||

[[File:RochersLeschaux-DSCN0107.JPG|thumb|left|210px|[[アルプス山脈]]。スパルタクスの反乱軍はアルプス越えを止め南下したが、その理由は明らかではない。]] |

|||

スパルタクスの目的であった筈の[[アルプス山脈|アルプス]]越えが<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#9.5 9:5].</ref>、なぜ実行されなかったのか、プルタルコスは何も説明していない。2世紀の歴史家フロルスは「勝利に驕ったスパルタクスがローマ進軍を企てた」と述べている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.199.</ref>。 |

|||

モムゼンをはじめとする近現代の歴史学者たちの多くは、半島内を略奪して回ることを望む周囲の圧力にスパルタクスが屈したとしている<ref name=Mommsen/><ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.202.</ref>。ソ連の研究者A・W・ミシューリンは反乱軍内の意見の不一致、アルプス越えの困難さ、そして北イタリアでは奴隷経済が発展しておらずの現地の自作農の抵抗があったことに再南下の原因を求めた<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.211-212.</ref>。反乱軍内に不一致はなく、スパルタクス自身がローマ進軍に積極的に同意したとする主張もある<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.213.</ref>。 |

|||

これらに対してポーランドのカミェニックや日本の土井正興は、ガリア・キサルピナ到達が予定よりも遅れて秋になり、[[ポー川]]が氾濫して渡河が困難になった上に冬の到来もあいまって女子供を含んだ大所帯での冬のアルプス越えは不可能だと判断したとする再南下の原因を地理的要因に求める説を唱えている<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],pp.137-144,153-155;[[#土井 1973|土井 1973]],pp.125-130.</ref>。その他には故郷トラキアでの戦争がローマの勝利に終わったことにより故国帰還を放棄したとする外的要因説があり<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],pp.150-151.</ref>、さらには、この反乱は奴隷ではなく自由農民が主体であったと主張する研究者はアルプス越え自体が目的ではなかったとしている<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],p.153.</ref>。いずれにせよ数万人にのぼる逃亡奴隷の集団は進路を反転し、食糧を得やすい南へと向かった<ref>[[#土井 1973|土井 1973]],pp.131-132.</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== クラッススとの戦い(紀元前71年) == |

|||

{|style="float:right" |

|||

|- |

|||

! !! |

|||

|- |

|||

|style="width:1em"| |

|||

|| |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[File:CrassusSpartacus.svg|250px|thumb|center|{{legend-line|#f1a2b2 solid 3px|'''紀元前71年前半の戦況。'''{{legend-line|blue solid 3px|スパルタクスの進路}}{{legend-line|red solid 3px|クラッススの進路}}]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:55px;top:116px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ローマ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:70%;left:188px;top:172px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> メタポントゥム </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:17px;top:22px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #fff0de"> ムティナ </span></div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:192px;top:212px;white-space:nowrap"><span style="background-color: #c8e9ef"> トゥリ   </span></div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

|} |

|||

{{see also|マルクス・リキニウス・クラッスス}} |

|||

紀元前72年の出来事について古典史料の内容は異動があるが、紀元前71年前半の時点でスパルタクスとその逃亡奴隷集団が南イタリアに所在していたという点ではおおよそ一致する。 |

|||

=== クラッススへの指揮権授与 === |

|||

[[File:Crassus Kopenhagen.jpg|thumb|175px|left|マルクス・リキニウス・クラッスス]] |

|||

紀元前71年の執政官に選挙された{{仮リンク|プブルウス・コルネリウス・レントゥルス・スッラ|label=レントゥルス・スッラ|en|Publius Cornelius Lentulus Sura}}と{{仮リンク|グナエウス・アウフィディウス・オレステース|label=オレステース|en|Gnaeus Aufidius Orestes}}は軍事的に無能な人物であり<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.266-267,274.</ref>、代わりに反乱軍鎮圧の責任を負わされる法務官の選挙に誰も立候補しようとしない事態に陥っていた<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.266-267.</ref>。 |

|||

元老院はイタリア本土で起こった抑止しえない反乱に恐れをなし、反乱鎮圧の任を[[マルクス・リキニウス・クラッスス]]に委ねることにした<ref name="plutc_10_1" />。クラッススはローマの政界において既に名をなした人物であり、軍事面でも紀元前82年に[[ルキウス・コルネリウス・スッラ|スッラ]]と[[ガイウス・マリウス|マリウス]]との間で起こった内乱{{enlink|Sulla's second civil war|英語版}}の際に野戦軍を指揮しており、[[独裁官]]時代のスッラに従っていた<ref name="plutc_6_6_7">Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#6 6]; Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#76 1:76–1:104]. </ref>。 |

|||

法務官に選出されたクラッススには[[プロコンスル]]として最高司令官の地位を与えられて<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.268-269.</ref><ref group="注釈">{{仮リンク|エウトロピウス (歴史家)|label=エウトロピウス|en|Eutropius (historian)}}はプロコンスル(前執政官)と伝えているが、クラッススには本来その資格はない。無資格者にこの称号が与えられた前例が幾つかあり、非常時として実際に与えられた可能性が高いと考えられている。[[#土井 1977|土井 1977]],pp.275-276.</ref>、レントゥルスとゲッリウスの両前執政官の軍団に加えて新たに6個軍団が配され、彼の軍隊は訓練を受けたローマ兵4万から5万となった<ref group="注釈">アッピアヌスは軍団の数について詳述しており、一方、スミスはローマ文明の軍団の規模について考察し、共和制後期の軍団の規模は5,000人から6,200人であったとしている。<br>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#118 1:118]; Smith, ''A Dictionary of Greek and Roman Antiquities'', [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/0501.html "Exercitus", p.494]. </ref>。クラッススは自らの軍団兵に厳格かつ残忍な規律を加え、[[十分の一刑]]を復活させた。アッピアヌスは前執政官の2個軍団の指揮権をクラッススが引き継いだ際に彼らの臆病を責めてこの刑を科したのか、その後の敗戦の際に全軍団に対して科したのか明らかにしていないが、4千人以上の軍団兵が処刑されたとしている<ref name="app_1_118">Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#118 1:118].</ref>。 |

|||

これに対してプルタルコスはスパルタクスとの最初の交戦となった副将ムンミウスの指揮下での敗北に際して1個歩兵隊の50人の軍団兵にこの刑を科したとしている<ref name="plutc_10_1_3">Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#10 10:1–3].</ref>。実際はいずれかだったかはともかく、クラッススが軍団兵にこの扱いをなした目的は「兵たちにとって彼が敵よりも危険である」と思わせることであり、指揮官によって不名誉な死に処される危険にさらされるよりはと、勝利に向かって駆り立てることであった<ref name="app_1_118" />。 |

|||

スパルタクスの軍勢が再び北上しはじめると、クラッススは地方の境界に6個軍団を配置させ(プルタルコスは最初の戦闘はピセヌム地方で起こったとし<ref name="plutc_10_1" />、アッピアヌスは[[サムニウム]]地方だったとしている<ref name="app_1_119">Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#119 1:119].</ref>)、そして、[[レガトゥス|副将]]のムンミウスが指揮する2個軍団をスパルタクスの背後に回り込ませたが、彼らには反乱軍と交戦せぬよう命じていた。だが、いざ反乱軍を前にするとムンミウスは命令に従わずにスパルタクスと戦い、そして敗走した<ref name="plutc_10_1_3" />。この失敗にもかかわらずクラッススはスパルタクスと戦って打ち破り、反乱兵6千人を殺害した<ref name="app_1_119" />。 |

|||

戦争の潮目が変わり始めた。クラッススの軍団は幾つかの戦闘で勝利して数千人の反乱奴隷を殺し、スパルタクスを南へと後退させ[[ルカニア]]地方を通り、[[メッシーナ海峡|メッサナ海峡]]対岸部、イタリア半島最南端のカラブリア地方の都市レギウム(現在の[[レッジョ・ディ・カラブリア]])にまで追い込んだ。プルタルコスによれば、スパルタクスは[[キリキア]]海賊と2千人の兵士を[[シチリア|シチリア島]]へ運ぶ取引を行い、この地で再び奴隷の反乱を起こさせ増援を得ることを図ったと云う。だが、海賊たちは彼を裏切り、報酬を受け取ったにもかかわらず、反乱奴隷を見捨てて姿を現さなかった<ref name="plutc_10_1_3" />。幾つかの史料によれば、反乱奴隷が脱出のための筏を造ろうとしたが、クラッススは何らかの手段によってこれを妨害して海峡を越えさせなかったため、反乱奴隷たちは諦めたと云う<ref>Florus, ''Epitome'', [[:en:s:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]]; Cicero, ''Orations'', "For Quintius, Sextus Roscius...", [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0018;query=chapter%3D%23448;layout=;loc=Ver.%205.7 5.2]</ref>。 |

|||

スパルタクスの軍は[[レッジョ・ディ・カラブリア|レギウム]]へと退却した。クラッススの軍団はこれを追撃し、地峡にまたがる[[長城]]を建設し始め、阻止しようとする反乱奴隷の襲撃を撃退して完成させた。反乱軍は包囲され、補給を絶たれた<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#10.4 10:4–5].</ref>。 |

|||

=== 増援軍団の到着と反乱の終焉 === |

|||

{|style="float:right" |

|||

|- |

|||

! !! |

|||

|- |

|||

|style="width:1em"| |

|||

|| |

|||

{| border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |

|||

|<div style="position: relative">[[File:Last battle.svg|250px|thumb|center|{{legend-line|#f1a2b2 solid 3px|'''戦争の最終局面'''{{legend-line|blue solid 3px|スパルタクスの進路}}{{legend-line|red solid 3px|クラッススとポンペイウスの進路}}'''xxxx''' クラッススが建設した長城。<br>1.前哨戦<br>2.最終決戦]] |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:87px;top:235px;white-space:nowrap">'''レギウム'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:26px;top:188px;white-space:nowrap">'''メッサナ'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:100%;left:164px;top:105px;white-space:nowrap">'''クロトン'''</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:124px;top:185px;white-space:nowrap">クラッススの軍団</div> |

|||

<div style="position:absolute;font-size:80%;left:124px;top:45px;white-space:nowrap">ポンペイウスの軍団</div> |

|||

</div> |

|||

|} |

|||

|}この頃、[[ヒスパニア]]での{{仮リンク|クイントゥス・セルトリウス|label=セルトリウス|en|Quintus Sertorius}}の反乱を鎮圧した[[グナエウス・ポンペイウス|ポンペイウス]]がイタリアに帰還した。 |

|||

クラッススが増援を要請したのか、単に元老院がちょうど帰還していたポンペイウスを反乱鎮圧に活用することに決めたのかは史料によって異なるが、いずれにせよポンペイウスはローマに立ち寄らずクラッススを援護するために南下するよう命ぜられた<ref>Contrast Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.2 11:2] with Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#119 1:119].</ref>。元老院はまた[[第三次ミトリダテス戦争]]を戦っていた[[ルキウス・リキニウス・ルクッルス]](アッピアヌスは誤って"Lucullus"としている)も増援に向かうよう命じていたが、実際に到着したのは彼の弟で[[マケドニア属州]][[プロコンスル|長官]]の{{仮リンク|マルクス・テレンティウス・ウァッロ・ルクッルス|en|Marcus Terentius Varro Lucullus}}であった<ref>Strachan-Davidson on Appian. 1.120; Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120]; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.2 11:2].</ref>。ポンペイウスの軍団が南下し、ルクッルスの軍団も[[ブリンディジ|ブルンディジウム]]に上陸すると、クラッススは迅速に反乱を鎮圧せねば勝利の栄誉は増援軍の将軍たちのものになりかねないと焦り、軍団兵たちに早急に反乱を終わらせるよう駆り立てた<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120]; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.2 11:2].</ref>。 |

|||

[[File:Spartacus II.JPG|thumb|left|175px|スパルタクスの最期。<br>Nikolo Sanesi 画、19世紀。]] |

|||

ポンペイウスの接近を知ったスパルタクスはローマ軍の増援部隊が到着する前に戦いを終わらせようとクラッススとの交渉を試みた<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120];.</ref>。クラッススがこれを拒否するとスパルタクス軍の一部が包囲網を突破して[[カラブリア州|ブルティウム]]地方のペテリア(現在の[[ストロンゴリ]])西部の山岳地帯に逃れようとし、クラッススの軍団がこれを追撃した<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120]; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#10.6 10:6].</ref><ref group="注釈">アッピアヌスやプルタルコスやの史料は包囲線を突破しなかった者たちの運命について何も述べていない。</ref>。軍団は反乱軍本隊から分離したガンニクスとカストゥスが率いる集団の捕捉に成功し、反乱奴隷は勇敢に戦ったが12,300人が殺されて全滅した<ref group="注釈">プルタルコスは戦死者数を12,300人とし、リウィウスは35,000人としている。<br>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.3 11:3]; Livy, ''Periochae'', [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae096.html#97 97:1].</ref>。 |

|||

クラッススの軍団も無傷ではなかった。反乱軍を追撃していた騎兵隊長のクィントクスと[[クァエストル|財務官]]スクローファスの率いる部隊がスパルタクスに迎え撃たれ潰走している<ref>{{Harvnb|Bradley|1989|p=97}}; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.4 11:4].</ref>。本職の兵士ではない反乱奴隷は限界に達していた。彼らはこれ以上逃げ回ることを望まず、一部の集団が本隊から離脱して勝手にクラッススの軍団に攻撃をかけた<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.5 11:5];.</ref>。 |

|||

統制が失われたと知ったスパルタクスは軍勢を反転させて全兵力を集結し、迫りくるクラッススの軍団を迎え撃った。{{仮リンク|シラルス川の戦い|en|Battle of the Siler River}}と呼ばれる最後の戦いが行われた。堀を巡らせて待ち構えるクラッススの軍団に対して、スパルタクスは「勝てば馬は幾らでも手に入る。負ければもう必要ない」と言い放って自らの馬を殺し、歩兵として戦った<ref name=Plutarch24>[[#プルタルコス|プルタルコス]],p.24.</ref>。スパルタクスは自らの手でクラッススを討ち取ろうと突進し、小隊長2人を殺す奮戦をしたが、結局、反乱軍は殲滅され、大部分の者たちが戦場に斃れた<ref name=Plutarch24/><ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120]; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.6 11:6–7]</ref><ref group="注釈">リウィウスは最後の戦いで反乱奴隷6万人が殺されたと述べている。<br>Livy, ''Periochae'', [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae096.html#97 97.1].</ref>。この戦いでスパルタクスも戦死したが、彼の死体は見つからなかった<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1:120]; Florus, ''Epitome'', [[:en:Wikisource:Epitome of Roman History/Book 2#8|2.8]].</ref>。 |

|||

こうして第三次奴隷戦争の反乱軍はクラッススによって壊滅させられた。ポンペイウスの軍はスパルタクスの軍と直接交戦することはなかったが、南下した彼の軍団は戦場から逃げ出した反乱兵5千人を捕えることができ、捕虜は全員虐殺された<ref>{{Harvnb|Matyszak|2004|p=133}}; Plutarch, ''Pompey'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Pompey*.html#21.2 21:2], ''Crassus'' [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.7 11.7].</ref>。この行為の後、ポンペイウスは元老院に急使を送り、「クラッススは確かに野戦で奴隷たちを制圧したが、この反乱を終わらせたのは自分である」と言わせて栄誉の大部分を要求し、クラッススとの対立を深めることになった<ref>Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#11.7 11.7].</ref>。 |

|||

反乱奴隷の大部分は戦場で命を落としたが、6千人がクラッススに捕えられ、ローマからカプアに至る[[アッピア街道]]沿いに[[磔刑|十字架に磔にされた]]<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#120 1.120].</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 戦後 == |

|||

[[File:Oath Spartacus Barrias Tuileries.jpg|thumb|180px|『スパルタクスの誓』<br>Louis-Ernest Barrias作、1871年、パリ、[[チュイルリー公園]]]] |

|||

ポンペイウスとクラッススの二人ともにこの反乱の鎮圧による政治的利益を獲得した。クラッススとポンペイウスは軍団兵とともにローマへ帰還したが、彼らは兵を解散することを拒否し、市外で野営させた<ref name="1:116"/>。彼らは紀元前70年度の執政官に立候補したものの、ポンペイウスは資格年齢に達していない上に財務官も法務官も経験したことがなかった<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#121 1:121].</ref>。それにも関わらず、彼らは紀元前70年度の執政官に選出され<ref>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#121 1:121]; Plutarch, ''Crassus'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html#12.2 12:2].</ref>、その理由の一半は市外に野営する軍団兵の無言の圧力であった<ref>[http://php.scripts.psu.edu/dept/history/faculty/faganGarrett.php Fagan, Garret G.], "[http://www.teach12.com/ttc/assets/coursedescriptions/340.asp The History of Ancient Rome]: Lecture 23, Sulla's Reforms Undone", [[:en:The Teaching Company]]. [sound recording:CD].<br>Appian, ''Civil Wars'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html#121 1:121].</ref>。 |

|||

紀元前71年末にポンペイウスはヒスパニアの反乱鎮圧の功績により{{仮リンク|凱旋式 (古代ローマ)|label=凱旋式|en|Roman triumph}}の挙行を許された一方で、クラッススによる奴隷反乱の鎮圧の功績は低いものとされ小規模な凱旋式の挙行しか許されなかった<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],pp.81-82.</ref>。後に[[ガイウス・ユリウス・カエサル]]が台頭するようになるとポンペイウス、クラッススはカエサルと[[三頭政治|第一回三頭政治]]を組んでいる。 |

|||

奴隷に対するローマ人の態度やローマ社会の奴隷制度自体に対する第三次奴隷戦争の影響を推し量ることは簡単ではない。確かに、この反乱はローマ人を萎縮させ純然たる恐怖により、彼らは奴隷たちを以前よりは過酷に扱わなくなった<ref>{{Harvnb|Davis|1912|p=90}} |

|||

.</ref>。ローマ人奴隷所有者層の中には、これまでの収奪一辺倒では危険であると考え、監督を強化する一方で、労働意欲を増させるために奴隷に財産の一部(ペクリウム)を与え、妻帯を許して家族を成さしめる動きが出るようになった<ref>[[#土井 1973|土井 1973]],pp.185-186.</ref>。裕福な[[ラティフンディウム]](大土地経営)の所有者たちは農業奴隷の人数を減らし、膨大な人数がいる土地を失った自由民と[[寄生地主制|小作]]契約を結ぶようになった<ref>{{cite web| url=http://www.fsmitha.com/h1/ch18.htm| title= From a Republic to Emperor Augustus: Spartacus and Declining Slavery| year=2006| accessdate=2006-09-23| first=Frank E. | last=Smitha}}</ref>。紀元前52年にカエサルの[[ガリア戦争]]が終結したことにより、ローマによる大規模な征服戦争は[[トラヤヌス]]帝(在位98年 - 117年)まで後を絶ち、軍事的征服を通じた安価の奴隷労働力の大量流入も終わった。比較的に平和な時代には大農場における自由民の雇用がより一層に促された([[コロヌス]]化<ref>{{cite web|title=コロヌス- Yahoo!百科事典|url=http://100.yahoo.co.jp/detail/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8C%E3%82%B9/|author=坂口明|publisher=日本大百科全書(小学館)|accessdate=2012年10月24日}}</ref>)。奴隷たちにも財産を蓄えて自由を得て、コロヌス(小作農)になる道が開かれるようになった<ref>[[#土井 1973|土井 1973]],pp.186-187.</ref>。 |

|||

ローマ社会における奴隷の法的地位と権利も変化し始めた。[[クラウディウス]]帝(在位41年 - 54年)の時代に老人および子どもの奴隷を殺すことは殺人と見なし、このような奴隷を捨てた場合は彼らは自由民になったとみなす法令が制定された<ref>Suetonius, ''Life of Claudius'', [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html#25 25.2]</ref>。[[アントニウス・ピウス]]帝(在位138年 - 161年)の時代には奴隷の権利が拡大され、所有者は奴隷殺害の責任を負い、また奴隷は虐待されていると(理論上は)中立の第三者機関に申し立てることができ、認められれば他者に売却されることになった<ref>Gaius, ''Institvtionvm Commentarivs'', [http://www.thelatinlibrary.com/gaius1.html#52 I:52]; Seneca, ''De Beneficiis'', [http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/sen_bienfaitsIII/texte.htm III:22]. </ref>。これらの変化を第三次奴隷戦争の直接的な結果とするには時代が違い過ぎるが、これらは数世代にわたって奴隷の法的条件とローマ社会の奴隷に対する態度が変化してきた現れであった。 |

|||

ローマ社会における奴隷の使用と法的権利の変化へのこの反乱の影響の程を推し量ることは困難である。奴隷戦争の終結はローマ社会の奴隷使用の最盛期の終わり、および社会と法における奴隷に対する新しい認識の始まりの時期と一致していると見受けられている。第三次奴隷戦争は一連の奴隷戦争の最後のもので、これ以降、ローマではこのような大規模な奴隷反乱が起こることはなくなった。 |

|||

{{-}} |

|||

== 評価 == |

|||

[[File:CiceroBust.jpg|thumb|150px|キケロ]] |

|||

史料が現存している共和政期・帝政期のローマの歴史家や政治家たちはスパルタクスの蜂起(第三次奴隷戦争)を卑しい奴隷とその中でも最下等の剣闘士が引き起こした騒乱と見なした<ref name=Fields83>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.83.</ref>。同時代の政治家[[マルクス・トゥッリウス・キケロ|キケロ]]はこの反乱を「もっともおそろしい戦争」と形容し、これを鎮圧して共和国の危機を救った者としてポンペイウスを称賛した<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.2.</ref>。帝政期初頭の詩人[[ホラティウス]]や歴史家パテルクルスも国家に重大な危機を与えたと評価している<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.4-5.</ref>。後にキケロはスパルタクスを「盗賊団の首領」と呼び、政敵となった[[マルクス・アントニウス|アントニウス]]をスパルタクスになぞらえて悪罵し、彼を(奴隷の中でも最も卑しい)剣闘士だともいい、一方、アントニウスも[[アウグストゥス|オクタウィアヌス]]もスパルタクスになぞらえている<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],pp.319-320.</ref>。 |

|||

スパルタクスの名は[[ハンニバル]]と並ぶ「'''ローマの敵'''」と見なされ、大人たちは言うことを聞かない子どもに「スパルタクスが来るぞ」と脅したという<ref name=Fields83/><ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.1-2,15-16,18.</ref>。帝政末期の神学者[[アウグスティヌス]]はスパルタクスの反乱を「災禍」とし、異教的ローマに対する神の警告であったと説いた<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.19.</ref>。 |

|||

同時代に近い歴史家[[ガイウス・サッルスティウス・クリスプス|サッルスティウス]]と[[ティトゥス・リウィウス|リウィウス]]はその著作で第三次奴隷戦争について相当の文量で叙述したが、断片しか現存しておらず、完全な記述が残ったのは[[プルタルコス]]の『[[対比列伝]]』(''Vitae Parallelae'')と[[アッピアヌス]]の『ローマの歴史』(''Historia Romana'')のみであり、その他の{{仮リンク|フロルス|en|Publius Annius Florus}}、[[セクストゥス・ユリウス・フロンティヌス|フロンティヌス]]、{{仮リンク|オロシウス|en|Orosius}}などの著作の断片を合わせてもこの反乱に関する記述量は4000語以下に過ぎない<ref name=Fields84/><ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.3-4,7-8.</ref>。ローマ人にとってスパルタクスはローマの秩序を脅かし、そして打ち滅ぼされた敵であり、彼を大義のために戦った英雄として扱うような古代の著作は存在しなかった<ref name=Fields84>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.84.</ref>。 |

|||

[[File:Marx color.jpg|thumb|175px|left|スパルタクスを高く評価したカール・マルクス。]] |

|||

スパルタクスに対する再評価を行った最初の人物は[[近世]][[啓蒙主義]]時代の思想家[[ヴォルテール]]であると見られている<ref name=Fields84/>。ヴォルテールはスパルタクスの蜂起を不当な抑圧者に対する武力闘争であったとして、「歴史上唯一の正しい戦争であった」と評価した<ref name=Fields84/>。18世紀頃から長らく忘却されていたスパルタクスの名が再び想起され始め、1760年にこの反乱を初めて題材にした文芸作品である{{仮リンク|ベルナール=ジョセフ・ソラン|label=ソラン|en|Bernard-Joseph Saurin}}の悲劇『スパルタクス』が[[パリ]]の劇場で上演された<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.25-26.</ref>。啓蒙主義的な[[ドイツ]]の文学者[[ゴットホルト・エフライム・レッシング|レッシング]]はスパルタクスを高く評価して「私の英雄」と呼んだ<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.26-27.</ref>。18世紀末に[[カリブ海]]の[[フランス]][[植民地]]で[[アフリカ人]]奴隷の蜂起が起こり、[[アフリカ大陸]]以外では初の黒人国家が成立した。この[[ハイチ革命]]を指導した[[トゥーサン・ルーヴェルチュール]]は「黒いスパルタクス」と称された<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],pp.84-85;[[#土井 1977|土井 1977]],pp.29-30.</ref>。この一方で否定的な見解もあり、[[ドイツ観念論]]を代表する哲学者[[ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル|ヘーゲル]]は第三次奴隷戦争を「混乱」と評価し、歴史家[[テオドール・モムゼン|モムゼン]]はスパルタクスを「盗賊の首領」と呼んでいる<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.39-41,48-50.</ref>。 |

|||

『[[資本論]]』の著者で[[マルクス主義|科学的社会主義]]の創始者となった[[カール・マルクス]]は最も尊敬する歴史上の人物としてスパルタクスの名を挙げ<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.86.</ref>、[[フリードリヒ・エンゲルス|エンゲルス]]への書簡でスパルタクスを「全古代史の中でもっとも素晴らしい人物」、「[[ジュゼッペ・ガリバルディ|ガリバルディ]]も比べ物にならない偉大な将軍、高潔な人格」と絶賛し、「古代[[プロレタリアート]]の真の代表者」と評した<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.49;[[#土井 1973|土井 1973]],pp.195-196.</ref>。 |

|||

近代以降、スパルタクスの名は解放を求める労働者階級の象徴となり、[[社会主義|社会主義者]]・[[共産主義|共産主義者]]の偶像的存在となっていった。スパルタクスの名は[[イタリア統一運動|統一運動]]がすすめられていたイタリアでも想起され、ガリバルディの元で統一戦争を戦った{{仮リンク|ラファイエロ・ジョバニョーリ|it|Raffaello Giovagnoli}}は英雄小説『スパルタクス』("''Spartaco''")を著し、ガリバルディがその序文を寄稿している<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.24;[[#土井 1977|土井 1977]],pp.52-53.</ref>。アメリカ合衆国の奴隷解放運動やチェコの民族運動の中でも彼の名が想起され、『古代貧民』を著したアメリカの歴史学者ワードは「抵抗することは悪ではない」と労働者階級に訴えている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.57-60.</ref>。 |

|||

[[ファイル:Bundesarchiv Bild 102-00540A, Berlin, Revolutionskämpfe.jpg|thumb|200px|スパルタクス団の蜂起。<br>1919年1月]] |

|||

[[第一次世界大戦]]中に反戦運動を展開した[[ドイツ社会民主党]]左派の[[カール・リープクネヒト]]と[[ローザ・ルクセンブルク]]は大衆に向けた機関紙『政治的書簡』に「スパルタクス」と署名し、彼らの政治結社は「[[スパルタクス団]]」と呼ばれた<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.65-68.</ref>。スパルタクス団は[[ドイツ共産党]]に発展するが、1919年に武装蜂起に参加して壊滅し、リープクネヒトとルクセンブルクは殺害されている([[スパルタクス団蜂起]])。 |

|||

「すべての社会の歴史は[[階級闘争]]の歴史である」との史観を持つ共産主義陣営はスパルタクスの蜂起をこれに組み込んでいった。[[十月革命]]で[[ロシア]]に[[ボリシェヴィキ]]権力を確立した[[ウラジーミル・レーニン|レーニン]]はスパルタクスの蜂起を「抑圧された階級を擁護するために起こした正義の戦争であり、非難することのできない戦争である」と語り、被抑圧者が解放を求める最大の内乱であったと評価した<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],pp.73-74.</ref>。 |

|||

[[ヨシフ・スターリン|スターリン]]体制下の[[ソビエト連邦]]では知識人による研究が集中的に進められ、スパルタクスの蜂起は抑圧階級である「奴隷所有者」と被抑圧階級である「政治的に覚醒した奴隷」との階級闘争であり、スパルタクスは支配階級を打倒しようとする革命闘争を行ったとされた<ref name=Fields87>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.87.</ref>。古代社会の階級闘争の代表的研究者がA・W・ミシューリンであり、彼は1936年に[[マルクス主義]]に立脚した研究集成である『スパルタクス-大奴隷反乱史概要-』を公刊し、第三次奴隷戦争の時期を「奴隷革命」の第一段階と定義し、スパルタクスを歴史における「[[プロメーテウス|プロメテウス]]」に比定している<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],p.3;[[#土井 1977|土井 1977]],p83.</ref>。ミシューリンはこの反乱は奴隷制と奴隷所有者的「所有」の廃棄を目指した階級闘争・解放闘争であり、この反乱に自らの弱体性を痛感させられた支配階層は奴隷所有者体制の堅持のために古い民主体制を除去してカエサルの軍事独裁体制を現出させるに至ったと論じた<ref>[[#山本 1978|山本 1978]],p.63,65.</ref>。S・L・ウトチェンコがこの議論を引き継いで反乱の奴隷制社会に対する影響を指摘し、反乱がより温和なコロヌス制(小作農制)への変化をもたらし、「大奴隷反乱は最初の一突きとなり、ローマの奴隷制経済に決定的な変革を招いた」と評価した<ref>[[#山本 1978|山本 1978]],p.63,66.</ref>。文化方面でも第三次奴隷戦争が題材となり、1954年に[[レーニン賞]]を受賞したバレエ作品『[[スパルタクス (バレエ)|スパルタクス]]』が制作された<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.99.</ref>。 |

|||

これに対して[[自由主義]]陣営の{{仮リンク|ヨーゼフ・フォークト|en|Joseph Vogt}}をはじめとする研究者たちは、共産主義諸国のスパルタクス研究の欠陥を指摘するとともに古代のスパルタクスの蜂起を現代の階級闘争に恣意的に利用するものだと批判した<ref name=Fields87/><ref>[[#山本 1978|山本 1978]],pp.63-64.</ref>。[[西ドイツ]]のフォークトはこの時期の一連の奴隷反乱を統一的な奴隷廃止運動であったとする解釈を批判し、個々の蜂起は孤立的なものであり、個人の自由獲得が目的であって体制側も深刻な危機とは捉えなかったと論じ、ラファウアーはこれを発展させて反乱の原因を共和政末期の奴隷人口の過度の密集に求めて彼らは階級意識を持って振る舞ったのではなく、反乱は自然発生的なものであったと主張した<ref>[[#山本 1978|山本 1978]],pp.63-64.</ref>。イデオロギー的史観から離れれば、スパルタクスが奴隷制度の廃止を目標に掲げて階級闘争を行ったとする古典史料に拠った証拠はなく、また古代社会において奴隷の存在は自明であったことに留意する必要がある<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.47.</ref>。 |

|||

1970年代になって、[[イスラエル]]の研究者ルービンゾーンはこの反乱を「奴隷の反乱」とする「神話」に疑問を呈し、反乱軍の主体は奴隷ではなく自由農民であったとする説を唱え、イタリアのレヴィやグァリーノがこの説を補強して「奴隷戦争」ではなく「社会戦争」であったと解釈している<ref>[[#土井 1994|土井 1994]],pp.11-16;346-349,361-365.</ref><ref group="注釈">スパルタクス蜂起=自由農民説はマローティやスタンパッキア、オレーナから史料解釈の不備について批判を受けている。[[#土井 1994|土井 1994]],pp.349-354.</ref>。日本では[[土井正興]]が中心的な研究者であり、共産圏の研究者に近い立場であった<ref>[[#山本 1978|山本 1978]],p.64.</ref><ref group="注釈">土井正興は1924年に生れ、[[東京大学]]法学部大学院修了、[[法政大学第二高等学校]]の教諭を経て、[[専修大学]]教授を務めた。1993年に死去。[[#土井 1994|土井 1994]],著者紹介より</ref>。 |

|||

共産圏でスパルタクスが高く評価されたために[[冷戦]]時代のアメリカでは逆に警戒されるようになり、[[赤狩り]]が吹き荒れていた1951年に{{仮リンク|ハワード・ファースト|en|Howard Fast}}が著した小説『{{仮リンク|スパルタカス (小説)|label=スパルタカス|en|Spartacus (Fast novel)}}』は商業出版社から出版拒否をされ、[[自費出版]]を余儀なくされている<ref>[[#土井 1966|土井 1966]],p.95.</ref>。この小説はベストセラーになり、これを原作にした[[アメリカ合衆国の映画|大作映画]]『[[スパルタカス (映画)|スパルタカス]]』(監督:[[スタンリー・キューブリック]]、主演:[[カーク・ダグラス]])が1960年に公開され、脚本は赤狩りでハリウッドを追放された[[ダルトン・トランボ]]が務めている<ref>[[#土井 1977|土井 1977]],p.104.</ref>。この映画は[[アカデミー賞]]4部門を受賞した<ref>{{cite web|title=Spartacus - Rotten Tomatoes|url=http://www.rottentomatoes.com/m/1019544-spartacus/|publisher=|author=|page=|accessdate=2012年11月15日}}</ref>。 |

|||

スパルタクスは[[冷戦]]終結後の民族解放運動でも偶像であり続けており、[[サパティスタ民族解放軍]]の実質的指導者[[マルコス副司令官]]はあらゆる[[社会的不平等]]に抵抗する者たちの象徴として[[チェ・ゲバラ]]とともにスパルタクスの名を挙げている<ref>[[#Fields 2009|Fields 2009]],p.5.</ref>。 |

|||

{{-}} |

|||

== 作品 == |

|||

* バレエ『[[スパルタクス (バレエ)|スパルタクス]]』(1956年、[[アラム・ハチャトゥリアン]]) |

* バレエ『[[スパルタクス (バレエ)|スパルタクス]]』(1956年、[[アラム・ハチャトゥリアン]]) |

||

* 映画『[[スパルタカス (映画)|スパルタカス]]』(1960年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]、監督[[スタンリー・キューブリック]]、主演[[カーク・ダグラス]]) |

* 映画『[[スパルタカス (映画)|スパルタカス]]』(1960年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]、監督[[スタンリー・キューブリック]]、主演[[カーク・ダグラス]]) |

||

| 73行目: | 281行目: | ||

* 小説『剣闘士スパルタクス』(2004年、[[佐藤賢一]]著、[[中央公論社]]) |

* 小説『剣闘士スパルタクス』(2004年、[[佐藤賢一]]著、[[中央公論社]]) |

||

* テレビドラマ『[[スパルタカス (2010年のテレビドラマ)|スパルタカス]]』(2010年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]] Starzテレビ) |

* テレビドラマ『[[スパルタカス (2010年のテレビドラマ)|スパルタカス]]』(2010年、[[アメリカ合衆国|アメリカ]] Starzテレビ) |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

*英語の古典史料(Livy, Plutarch, Appian, etc.)は「巻数:節」の形式で表記する。 |

|||

<references /> |

|||

=== 注釈 === |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|group="注釈"|2}} |

|||

===出典=== |

|||

{{reflist|colwidth=30em}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

;'''古典史料''' |

|||

* [[プルタルコス]]『[[対比列伝|プルタルコス英雄伝]]』 [[村川堅太郎]]訳、ちくま学芸文庫 |

|||

* [[:en:Appian|Appian]], ''Civil wars'', Penguin Classics; New Ed edition, 1996. ISBN 0-14-044509-9. |

|||

* [[塩野七生]]『勝者の混迷 ローマ人の物語III』 新潮社 |

|||

* [[:en:Julius Caesar|Caesar, Julius]], ''[[:en:Commentarii de Bello Gallico]]''. |

|||

* 土井正興『スパルタクスとイタリア奴隷戦争』 法政大学出版局 |

|||

* [[:en:Cicero|Cicero, M. Tullius]]. [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0018&layout=&loc=Ver.+5.1 ''The Orations of Marcus Tullius Cicero, literally translated by C. D. Yonge'', "for Quintius, Sextus Roscius, Quintus Roscius, against Quintus Caecilius, and against Verres"]. London. George Bell & Sons. 1903. OCLC: 4709897 |

|||

* 土井正興『スパルタクス反乱論序説』 法政大学出版局 |

|||

* [[:en:Publius Annius Florus|Florus, Publius Annius]], ''Epitome of Roman History''. Harvard University Press, 1984. ISBN 0-674-99254-7 |

|||

* 土井正興『新版 スパルタクスの蜂起 古代ローマの奴隷戦争』 青木書店 |

|||

* [[:en:Sextus Julius Frontinus|Frontinus, Sextus Julius]], ''Stratagems'', Loeb edition, 1925 by Charles E. Bennett. ISBN 0-674-99192-3 |

|||

* [[:en:Gaius (jurist)|Gaius the Jurist]], ''Gai Institvtionvm Commentarivs Primvs'' |

|||

* [[:en:Livy|Livius, Titus]], ''This History of Rome'' |

|||

* [[:en:Livy|Livius, Titus]], ''Periochae'', K.G. Saur Verlag, 1981. ISBN 3-519-01489-0 |

|||

* [[:en:Paulus Orosius|Orosius]], ''Histories''. |

|||

* [[:en:Plutarch|Plutarch]]us, Mestrius, ''Plutarch's Lives'', "The Life of Crassus" and "The Life of Pompey". Modern Library, 2001. ISBN 0-375-75677-9. |

|||

**{{Cite book|和書|author=[[プルタルコス]]|translator=[[村川堅太郎]]|editor=|year=1996|chapter=|title=[[対比列伝|プルタルコス英雄伝]](下)|series=|publisher=[[筑摩書房]]|isbn=978-4480083234|ref=プルタルコス}} |

|||

* [[:en:Sallust|Sallust]], ''Histories'', P.McGUSHIN (Oxford,1992/1994) ISBN 0-19-872140-4 |

|||

* [[:en:Seneca the Younger|Seneca]], ''De Beneficiis'' |

|||

* [[:en:Suetonius|Suetonius]], ''[[:en:Lives of the Twelve Caesars|Lives of the Twelve Caesars]]: [[:en:Lives of the Twelve Caesars#Life of Claudius|The Life of Claudius]]''. |

|||

;'''近現代の文献''' |

|||

*{{Cite book|和書|author=土井正興|translator=|editor=|year=1973|chapter=|title=スパルタクスの蜂起 古代ローマの奴隷戦争|series=|publisher=青木書店|isbn=|ref=土井 1973}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=土井正興|translator=|editor=|year=1977|chapter=|title=スパルタクス反乱論序説|series=|publisher=[[法政大学]]出版局|isbn=|ref=土井 1977}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=土井正興|translator=|editor=|year=1994|chapter=|title=スパルタクスとイタリア奴隷戦争|series=|publisher=[[法政大学]]出版局|isbn=978-4588250439|ref=土井 1994}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=山本晴樹|translator=|editor=|year=1978|chapter=|title=スパルタクス反乱の評価をめぐって : 特にミシューリン・ウトチェンコ説を中心に|url=http://jairo.nii.ac.jp/0127/00000521|series=|publisher=[[別府大学]]紀要|isbn=|ref=山本 1978}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=本村凌二|translator=|editor=|year=2011|chapter=|title=帝国を魅せる剣闘士―血と汗のローマ社会史|series=歴史のフロンティア|publisher=[[山川出版社]] |isbn=978-4634482210 |ref=本村 2011}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=ステファン・ウィズダム|translator=斎藤潤子|editor=|year=2002|chapter=|title=グラディエイター―古代ローマ剣闘士の世界|series=オスプレイ戦史シリーズ|publisher=[[新紀元社]]|isbn= 978-4775300909|ref=ウィズダム 2002}} |

|||

*{{cite book | last=Fields| first =Nic| title =Spartacus and the Slave War 73-71 BC: A gladiator rebels against Rome | authorlink=|publisher =Osprey Publishing |location = | year =2009 |isbn=978-1846033537 |ref=Fields 2009}} |

|||

*{{Citation| last=Bradley| first =Keith| title =Slavery and Rebellion in the Roman World| authorlink=|publisher =Indiana University Press|location =Bloomington | year =1989 |isbn=0-7134-6561-1}} |

|||

*{{Citation| last=Broughton| first =T. Robert S| title =Magistrates of the Roman Republic, vol. 2.| authorlink=|publisher =Case Western University Press|location =Cleveland| year =1968|isbn=}} |

|||

*{{Citation| last=Davis| first =William Stearns| title =Readings in Ancient History: Illustrative Extracts from the Sources, 2 Vols, Vol. II: Rome and the West| authorlink=:en:William Stearns Davis|publisher =Allyn and Bacon|location =Boston| year =1913|isbn=}} |

|||

*{{Citation| last=Matyszak| first =Philip| title =The enemies of Rome| authorlink=|publisher =Thames & Hudson|location =| year =2004|isbn=0-500-25124-X}} |

|||

*{{Citation| last=Shaw| first =Brent| title =Spartacus and the Slave Wars: a brief history with documents| authorlink=|url=http://books.google.com/books?id=vscIFJct38sC&printsec=frontcover&dq=brent+shaw+spartacus&hl=en&ei=uiWJTbXyF42SgQfU9JXKDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false|publisher =|location =| year =2001|isbn=}} |

|||

*{{Citation| last=Strachan-Davidson| first =J. L| title =Appian, Civil Wars: Book I| authorlink=|publisher =Oxford University Press|location =| year =1902|isbn=}} |

|||

*{{Citation| last=Mommsen| first =Theodor| title =The History of Rome, Books I-V| authorlink=:en:Theodor Mommsen|url=http://www.gutenberg.org/etext/10706|publisher =[[:en:project Gutenburg|project Gutenburg]]|location =| year =2004|isbn=0-415-14953-3}} |

|||

*{{Citation| last=Smith| first =William | title =A Dictionary of Greek and Roman Antiquities| authorlink=|publisher =John Murray|location =London| year =1875|isbn=}} |

|||

== 関連図書 == |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[塩野七生]]|translator=|editor=|year=1994|chapter=|title=ローマ人の物語 (3) 勝者の混迷|series=|publisher=[[新潮社]]|isbn=978-4103096122|ref=}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

;古典史料 |

|||

Works at [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html LacusCurtius]. |

|||

*[[:en:Appian]]'s [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Appian/Civil_Wars/1*.html ''The Civil Wars'']. |

|||

*[[:en:Frontinus]]'s [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/Strategemata/home.html ''The Strategemata'']. |

|||

*[[:en:Plutarch]]'s, [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Crassus*.html ''Life of Crassus''] |

|||

*Plutarch's, [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Pompey*.html ''Life of Pompey''] |

|||

Works at [http://www.livius.org Livius.org]. |

|||

*[http://www.livius.org/so-st/spartacus/spartacus_t02.html Appian on Spartacus] (excerpts from ''The Civil Wars''). |

|||

*[http://www.livius.org/so-st/spartacus/spartacus_t03.html Florus on Spartacus] (excerpts from the ''Epitome of Roman History''). |

|||

*[[:en:Livy]]'s [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae091.html#95 ''Periochae''. 95:2]. |

|||

*Livy's [http://www.livius.org/li-ln/livy/periochae/periochae096.html ''Periochae''. 96:1 and 97:1]. |

|||

*[http://www.livius.org/so-st/spartacus/spartacus_t01.html Plutarch on Spartacus] (excerpts from the ''Life of Crassus''). |

|||

Works at [http://classics.mit.edu/index.html The Internet Classics Archive]. |

|||

*Livy's [http://classics.mit.edu/Livy/liv.html ''Histories''] |

|||

;現代の文献 |

|||

* William Smith's, [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA/home.html A Dictionary of Greek and Roman Antiquities] at [http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html LacusCurtius]. A [http://www.ancientlibrary.com/smith-dgra/index.html scanned page version] is also available at [http://www.ancientlibrary.com The Ancient Library]. |

|||

{{DEFAULTSORT:とれいせんそう3}} |

{{DEFAULTSORT:とれいせんそう3}} |

||

| 93行目: | 358行目: | ||

{{Link FA|ca}} |

{{Link FA|ca}} |

||

{{Link FA|es}} |

{{Link FA|es}} |

||

{{Link FA|ru}} |

|||

{{Link GA|id}} |

|||

{{Link FA|id}} |

|||

[[bg:Въстание на Спартак]] |

[[bg:Въстание на Спартак]] |

||

| 103行目: | 371行目: | ||

[[he:מלחמת העבדים השלישית]] |

[[he:מלחמת העבדים השלישית]] |

||

[[hr:Treći robovski rat]] |

[[hr:Treći robovski rat]] |

||

[[id:Perang Budak Ketiga]] |

|||

[[it:Terza guerra servile]] |

[[it:Terza guerra servile]] |

||

[[kk:Спартак көтерілісі]] |

[[kk:Спартак көтерілісі]] |

||

| 108行目: | 377行目: | ||

[[la:Tertium Bellum Servile]] |

[[la:Tertium Bellum Servile]] |

||

[[lt:Spartako sukilimas]] |

[[lt:Spartako sukilimas]] |

||

[[mk:Спартаково востание]] |

|||

[[nn:Spartakusopprøret]] |

[[nn:Spartakusopprøret]] |

||

[[no:Spartacusopprøret]] |

[[no:Spartacusopprøret]] |

||

[[pl:Powstanie Spartakusa]] |

[[pl:Powstanie Spartakusa]] |

||

[[pt:Terceira Guerra Servil]] |

[[pt:Terceira Guerra Servil]] |

||

[[ro:Răscoala lui Spartacus]] |

|||

[[ru:Восстание Спартака]] |

[[ru:Восстание Спартака]] |

||

[[simple:Third Servile War]] |

[[simple:Third Servile War]] |

||

| 117行目: | 388行目: | ||

[[sr:Спартаков устанак]] |

[[sr:Спартаков устанак]] |

||

[[sv:Spartacusupproret]] |

[[sv:Spartacusupproret]] |

||

[[tr:III. Köle Savaşı]] |

|||

[[vi:Chiến tranh nô lệ lần ba]] |

|||

[[zh:斯巴达克斯起义]] |

[[zh:斯巴达克斯起义]] |

||

2012年11月23日 (金) 06:01時点における版

| 第三次奴隷戦争 | |

|---|---|

スパルタクスの最期。Hermann Vogel画。1882年 | |

| 戦争:第三次奴隷戦争 | |

| 年月日:紀元前73年 - 紀元前71年 | |

| 場所:イタリア | |

| 結果:ローマ軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| ローマ | 逃亡奴隷、剣闘士他 |

| 指導者・指揮官 | |

| レントゥルス ゲッリウス クラッスス ポンペイウス ルクッルス |

スパルタクス クリクスス オエノマウス ガンニクス カストゥス |

| 戦力 | |

| ローマ8個軍団(40,000 - 50,000人)他 | 約120,000人 |

| 損害 | |

| - | 殆どが戦死、残りは磔刑 |

第三次奴隷戦争(だいさんじどれいせんそう、ラテン語:Tertium Bellum Servile)は、紀元前73年から紀元前71年にかけて共和政ローマ期にイタリア半島で起きた剣闘士・奴隷による反乱である。3度の奴隷戦争の中で最大規模のものであった。反乱軍側の指導者スパルタクスの名にちなんでスパルタクスの反乱と呼ばれることが多い。

紀元前73年から71年にかけて、カプアの養成所を脱走したおよそ70人の剣闘士奴隷の集団は、スパルタクスを指導者とする男性、女性そして子どもを含む約12万人[1]の反乱軍に膨れ上がり、イタリア各地を放浪し、襲撃した。この奴隷集団は驚くべき戦闘力を発揮し、差し向けられた地方の討伐隊、ローマ軍の民兵そして執政官の率いる軍団をことごとく撃退した。歴史家プルタルコスは逃亡奴隷たちは主人の手から逃れてガリア・キサルピナ(現在の北イタリア地方)からアルプス山脈を越えて故郷へ帰ることを望んでいたとし、これに対してアッピアヌスやフロルスは反乱奴隷の目標はローマ進軍であったとしている。

ローマの元老院は奴隷集団に対する打ち続く敗北と略奪行為に危機感を持ち、最終的に彼らは8個軍団を動員し、その指揮権を厳格かつ有能なマルクス・リキニウス・クラッススに委ねた。紀元前71年、スパルタクスの奴隷軍はクラッススの軍団によってイタリア半島最南端のカラブリアに封じ込められた。元老院が増援としてポンペイウスとルクッルスの軍団を送り込んだことを知ったスパルタクスは残る全兵力を結集してクラッススに決戦を挑み、敗れて全滅した。

この反乱を包括的に記した古典史料にはプルタルコスの『対比列伝』(Vitae Parallelae)とアッピアヌスの『ローマの歴史』(Historia Romana)があり、フロルス、フロンティヌス、リウィウスそしてサッルスティウスの著作にもこの反乱に関する記述がある。

第三次奴隷戦争は近世以降にヴォルテールやカール・マルクスそしてウラジミール・レーニンといった思想家・革命家から「正しい戦争」と評価され[2]、指導者のスパルタクスは抑圧から解放を求める労働者階級の英雄と見なされるようになった[3]。

背景

紀元前3世紀後半にイタリア半島を統一したローマの勢いは紀元前2世紀に入っても留まるところを知らず、領土拡大の為の対外戦争に邁進していった。北アフリカでは第三次ポエニ戦争、ギリシアでのマケドニア戦争、小アジアではミトリダテス戦争、シリアを治めるセレウコス朝とのローマ・シリア戦争、ヒスパニアでのヌマンティア戦争などその戦域は広がる一方でありかつ長期に及んだ。各地に派遣されたローマ軍の中核は重装歩兵であり、その担い手はローマ市民権を持ったローマ市民達であった。同時に彼らはそれまでの国家の経済的基盤と言うべき中小の自作農民でもあったが、このような従軍の連続によって農業を続けることができず、徐々に土地を手放さざるを得なくなっていく。

元老院階層やエクィテス(騎士階級)を中心とするローマの富裕層はこれらの土地を吸収して確固とした大土地所有制を築き上げていった。クラウディウス法の規定により対外戦争で得た資本の商業活動への投資を禁じられていた元老院議員は、それに代わる投資先としてカンパニアなどのイタリア半島中部の土地を選択するようになる。またエクィテスは元老院議員階級に次ぐ資力を持ち、法規定に縛られずに商業活動を活発に行いつつも投資先としてはやはり伝統的かつ安全な郊外の農地を選ぶ傾向があった。彼らは安価な労働力としてローマが征服したガリア、ゲルマニア、トラキアなどの地から大量の奴隷を輸入し[注釈 1]、ラティフンディウムと呼ばれる大土地所有制を急速に発展させた。

古代ローマの歴史を通じて、安価な労働力として奴隷の存在は経済の重要な要素であり続けた。奴隷は外国商人との売買そして征服した地域の住民の奴隷化といった様々な手段を通じてローマの労働力に組み込まれていた[4]。これらの奴隷の一部は召使や職人そして個人的な従者として用いられたが、奴隷の大部分は鉱山そしてシチリアや南イタリアの大農場で使役された[5]。

共和制ローマ時代の奴隷は過酷かつ抑圧的に扱われた。ローマの法律では奴隷は人間ではなく財産と見なされていた。所有者は自らの奴隷を法的制約を受けることなく虐待し、傷つけそして殺すことができた。奴隷には様々な階層や形態があったが、最も低くそして数の多い階層である農場や鉱山の奴隷は過酷な肉体労働を生涯にわたって強いられた[6]。

抑圧的に扱われる奴隷たちが特定の場所で集中して使役されていたことにより反乱が引き起こされた。 紀元前135年に第一次奴隷戦争が、紀元前104年には第二次奴隷戦争がシチリアで勃発した。反乱を起こした少数の奴隷のもとにローマの奴隷としての過酷な生活から逃れようとする者たちが集まり、数万人規模にまで膨れ上がっている。元老院がこれを深刻な騒乱であると見なし、鎮圧に数年を要したにもかかわらず、依然として彼らは奴隷の反乱を共和国に対する深刻な脅威であるとは考えていなかった。イタリア本土では奴隷の反乱は起こっておらず、奴隷がローマ市自体に対する潜在的な脅威であるとも思われていなかった[注釈 2]。この認識は第三次奴隷戦争の勃発によって一変することになる。

反乱の勃発 (紀元前73年)

剣闘士養成所からの脱走

ボルゲーゼ美術館蔵

紀元前1世紀の共和制ローマでは剣闘士試合は最も人気のある娯楽のひとつであった。試合に出場する剣闘士を供給するためにイタリア各地に剣闘士養成所がつくられた[7]。これらの養成所では戦争捕虜や奴隷市場で売買された者そして志願した自由民が剣闘士として闘技場で戦うための技術を教え込まれていた[8]。強い剣闘士は富と名声を得られ、興行師(ラニスタ)も大金を稼げたが、一方で当時のローマ社会では剣闘士は奴隷の中でも最下等の者とされ、興行師は売春宿の主人と同じ賤業と見なされていた[9]。剣闘士は試合に敗れても助命されるケースが多く必ずしも殺されるわけではなかったが[10][注釈 3]、幾度もの試合を生き延びて自由を得られる者は少数であり、過酷な境遇であることに変わりはなかった[11]。

ポンペイ遺跡。

反乱の指導者となったスパルタクス(Spartacus)はトラキア人の剣闘士奴隷で、カンパニア地方のカプアにあるレントゥルス・バティアトゥス所有の剣闘士養成所に属していた[12]。スパルタクスの出自についてプルタルコスはトラキアのマイドイ族出身とし[13]、アッピアヌスは元はローマ軍団の補助兵であったが、捕虜となって売られ剣闘士になったトラキア人であると伝えている[14]。フロルスはより詳細に「トラキアのメディ族出身、ミトリダテス戦争にてポントス王国側の傭兵として参戦。メディ族がローマと講和して後はローマの補助兵となったものの、反ローマ闘争に身を投じた。やがてローマ軍の捕虜となり、奴隷として売られてカプアの剣闘士養成所に入った」と述べている[3]。近代の歴史家モムゼンはボスポラス王国のトラキア系王家の子孫とする説を唱えている[3][15]。スパルタクスの出身については史料の述べるトラキア(Thraex)とは民族ではなく彼が訓練された剣闘士のスタイル(トラキア剣闘士というタイプがある)のことではないかとする異論もある[16]。

紀元前1世紀頃の南イタリアのカンパニア地方は剣闘士興行が盛んな土地であり、最古の剣闘士養成所はカプアにあったと考えられる[17]。このカプアのバティアトゥス養成所にはガリア人とトラキア人の剣闘士が多く所属していたが、興行師は無理に彼らをひとつ所に押し込めていた[18]。紀元前73年、剣闘士奴隷200人が脱走を計画した。密告によって計画が漏れると、およそ70人の奴隷が厨房の調理道具(包丁や焼き串[19])を武器に養成所を脱走し、さらに通りがかった数台の馬車から剣闘士用の武器と鎧も手に入れた[注釈 4]。逃亡して自由になった剣闘士たちはスパルタクスと二人のガリア人、クリクススとオエノマウスを指導者に選んだ[20][注釈 5]。

逃亡した奴隷たちはカプアから派遣された討伐隊を撃退し、不名誉と考える剣闘士の武器を捨てて手に入れた軍隊の武器を装備した[21]。養成所脱走直後の動向については史料によって異動があるが、逃亡した剣闘士の集団がカプア周辺を略奪し、そこの奴隷たちを仲間に加え、ヴェスヴィウス山に立て籠もったという点ではおおよそ一致している[注釈 6]。

法務官軍の敗北

|

|

蜂起と襲撃が起こったカンパニアはローマの資産家や有力者の休養地であり、ここには多数の別邸が所在しており、反乱はすぐにローマ政府の注目を受けることとなった。当初、この反乱は武装蜂起ではなく、大規模な治安の悪化と見なされていた。

しかしながら、この年の後半にはローマは反乱を鎮圧すべく法務官の率いる討伐軍を派遣した[注釈 7]。法務官ガイウス・クラウディウス・グラベルは3,000人の兵士を集めたが、これは軍団兵ではなく「大急ぎかつ適当に徴集された」民兵であり、ローマ人たちはこれは戦争ではなく盗賊の襲撃の類と見なしていた[22]。グラベルの兵はヴェスヴィウス山の奴隷軍を包囲し、山へと通じる唯一の道を閉鎖した。奴隷軍は閉じ込められと考えたグラベルは飢えに苦しんだ奴隷たちが降伏するのを待った。

奴隷たちは軍事訓練を受けてはいなかったが、スパルタクスの兵たちは手に入る資材を活用する創意工夫を示し、訓練されたローマ軍に対して知恵を絞った奇策を用いて対した[23]。グラベルの包囲作戦に対してスパルタクスの部下たちはヴェスヴィウス山の斜面に生育する蔦や木々を用いて縄や梯子をつくり、これらの道具を用いてグラベル軍の背後の崖を降りた。彼らはヴェスヴィウス山のふもとを回って、グラベル軍の背後を突き、これを殲滅した[24][注釈 8]。

法務官プブリウス・ウァリニウス率いる第二の討伐軍がスパルタクスに対して差し向けられた。何らかの理由により、ウァリニウスは軍を部下のフーリウスとコッシニウスの部隊に分けていた。プルタルコスはフーリウスの兵を3,000としているが、それ以外の部隊の兵力、討伐軍が正規の軍団兵なのか民兵なのは明らかではない。今度の討伐軍も奴隷軍によって撃破され、コッシニウスは戦死し、ウァリニウスは捕らわれかけており、ローマ軍の装備は奴隷軍に奪われた[25]。

これらの勝利により、この地方の牧人奴隷(牛飼いや羊飼い)をはじめとするより多くの奴隷たちがスパルタクスの軍に参集し、奴隷軍は約70,000人まで膨れ上がった[26][注釈 9]。反乱奴隷は紀元前73年から72年にかけての冬を新兵たちの訓練と武装化に費やし、ノーラ、ノチェーラ、トゥリそしてメタポントゥムにまで襲撃範囲を広めた[27]。

反乱奴隷の側も全くの無傷ではなかった。反乱初期のいずれかの時点で指導者の一人のオエノマウスが恐らくは戦死しており、彼の名は諸史料では言及されなくなる[28]。

反乱軍の構成と目的

ドニ・フォヤティエ作、1830年、ルーヴル美術館

スパルタクスを指導者とする反乱軍の規模は古典史料によって異動があるが、南イタリア制圧から半島北上の全盛期には12万人から20万人、壊滅する最終局面では30万人以上に達したと推定されている[29]。その構成は古典史料からは剣闘士、牧人奴隷(牛飼いと羊飼い)、脱走奴隷(家内奴隷と農業奴隷)、手工業奴隷に加えて「田畠からの自由人」(貧農)、サムニウムからの下層民、「寄せ集め」(零落した自由民)そしてローマ軍団からの逃亡者の存在がうかがえる[30]。このうち、農業奴隷が人数的には大部分を占めていたと推定され、またスパルタクスは後になってローマ軍団からの逃亡者の受け入れを止めている[31]。民族的にはゲルマン人、ケルト人(ガリア人)、スコルディスキ、トラキア人そしてイタリア人(自由民もしくは奴隷)が存在し、その他にローマ人の奴隷になっていたギリシャ・シリアの東方奴隷、ヒスパニア、アフリカ出身の奴隷については古典史料では言及がない[32]。

アッピアヌスは反乱軍の軍紀が厳正であったことを伝えており、スパルタクスは略奪品を平等に分配し、金銀の個人的な所有を禁じたという[33]。また、サッルスティウスに拠れば、スパルタクスは無用な暴行と略奪といった逸脱行為を禁じたという[34]。

反乱軍の目的について、アッピアヌスやフロヌスはローマ進軍にあったとしているが[35]、これは恐らくは当時のローマ市民が抱いた恐怖を反映したものであり、仮にそう考えていたとしても、この目標は反乱の後半には放棄されている[36]。プルタルコスはスパルタクスはガリア・キサルピナにまで北上して彼の仲間たちを故郷へ返すことを望んでいただけであったと述べている[37]。

ドイツのモムゼンやソ連のA・W・ミシューリンをはじめとする近現代の多くの研究者がアルプス山脈を越えて自由を得ようと主張するスパルタクス派と南イタリアに留まり略奪を続けようと主張するクリクスス派とに逃亡奴隷たちが分裂したとしている[38]。逃亡奴隷の一部がアルプスを越えて脱出するよりもイタリアを略奪することを望んでいたとプルタルコスも述べており[37]、紀元前1世紀の歴史家サッルスティウスの著作にはクリクスス派の人々は「敵に向かって進み、戦うことを欲した」との記述があり[39]、分裂が発生したこと自体は古典史料と矛盾はしないが、これを支持する直接的な史料は存在しない。第二次世界大戦後になって、これまで通説となっていたスパルタクスとクリクススとの不和=不統一による分裂は存在せず、地域の分担による別行動だったとする説が提起されている[40]。

執政官軍の敗北(紀元前72年)

この時期のローマは西方のヒスパニアではセルトリウスの反乱が紀元前77年から続いており、紀元前73年にはこれに呼応する形で東方のポントス王ミトリダテス6世との戦争が再開していた(第三次ミトリダテス戦争)。東地中海ではクレタの海賊が跋扈してローマの補給路を脅かしており[41]、この危機のさなかにイタリア本土でスパルタクスの蜂起が発生した。

|

| ||

|

|

紀元前72年、逃亡奴隷たちは冬営地を出立し、ガリア・キサルピナ(現在の北イタリア地方)に向けて北上した。

反乱軍の規模とグラベルおよびウァリニウス両法務官の敗北に危機感を持った元老院はその年の執政官であったレントゥルスとゲッリウスの率いるローマ軍団を派遣した[42]。ゲッリウスの軍団はガルガヌス山麓でクリクススの率いていた反乱軍30,000と戦った。この戦いについてはサッルスティウスの著作"Historiae"に若干の記述があり、数に劣るゲッリウスの軍団は高地に二列の戦列を組んで敵を待ち構え、クリクススがこれを攻撃したという[43]。結果はゲッリウスの大勝に終わり、クリクススを含む反乱兵の3分の2が殺された[44][注釈 10]。この戦いには後にカエサルの政敵となる若き小カトーも従軍しており、戦勝を悦んだゲッリウスは部将の小カトーにも褒賞を与えようとしたが、彼はこれを固辞したという[45]。

この時点以降、クラッススが登場するまでの期間の経過は古典史料によって内容が大きく異なっている。現存する包括的な内容のアッピアノスとプルタルコスの史書の伝える経過の詳細は大きく異なっている。しかしながら、一方が他方と直接矛盾するものでもなく、異なる出来事が記述され、他の史料に書かれている出来事が無視されていたり、逆に他にはない出来事が記述されてもいる。

アッピアヌスの伝える経過

アッピアヌスによるとガルガヌス山麓でのゲッリウスの軍団とクリクススの兵との戦いはスパルタクス軍によるローマへの直接攻撃にも至りかねなかった長く複雑な軍事行動の始まりであった。

クリクススに勝利したゲッリウスは北方に進軍し、ガリア・キサルピナへと向かうスパルタクスの軍を追跡した。レントゥルスの軍団はスパルタクスの進路を遮るように布陣し、両執政官の軍は反乱奴隷を挟み撃ちにしようと企てた。レントゥルスの軍団と衝突したスパルタクス軍はこれを撃破し、次いで転進してゲッリウスの軍団も打ち負かし、ローマの軍団兵は算を乱して敗走した[46]。

アッピアヌスの伝えるところによれば、スパルタクスは戦死したクリクススの報復としてローマ兵捕虜300人を剣闘士となし、死に至るまで戦わせたという[47]。共和政ローマの時代、剣闘士試合の開催は死者を弔う名誉ある行為であった[48]。フロルスの史書は「彼(スパルタクス)は戦場に倒れた彼の部下たちの葬儀をローマの将軍の形式で執り行うことを祝い、捕虜たちに戦うよう命じた」と述べている[49]。この勝利の後に、スパルタクスは約12万人の逃亡奴隷集団とともに北に進み、できるだけ早く進めるように不要な物資を焼却し、捕虜は殺害し、荷物を運ぶ動物は屠殺した[46]。

敗北した執政官軍はローマに戻って再編成を行い、この間にスパルタクスは北へと向かっていた。両執政官軍はピセヌム(現在のマルケ州)のいずれかの場所でスパルタクスと再戦するが、またも敗れた[46]。

アッピアヌスはこの時点でスパルタクスがローマ進軍へと「心変わり」したと述べており(ピセヌムの戦い以後のスパルタクスの最終目標であったとほのめかしている[50][注釈 11])、だが、全軍の武装化が完了せず、彼の側に付く都市もなく、奴隷や逃亡者そして下層民ばかりの状態であり、スパルタクス自身は未だこのような戦いを行う準備は整ってはいないと考え、再び南イタリアに戻ることに決めた。反乱軍はトゥリの町と周辺の村落を占領し、武装化と周辺地域の略奪を行い、そして商人を介して略奪品を武器を製造するための銅や鉄と交換した。反乱軍はローマ軍としばしば衝突し、常にこれを打ち負かした[46]。

プルタルコスの伝える経過

プルタルコスはアッピアヌスのそれとは大きく異なる経過を述べている。

プルタルコスの伝えるところによると、ガルガヌス山麓でのゲッリウスの軍団とクリクススの兵(プルタルコスはゲルマン人と記している[51])との戦いの後、スパルタクスの兵はレントゥルスの軍団と戦ってこれを撃破し、補給品と装備を手に入れると北イタリアへと前進した。この敗北の後、両執政官は元老院によって指揮権を取り上げられ、ローマに召還された[52]。プルタルコスはスパルタクスとゲッリウスの軍団との戦いやピセヌムでの両執政官軍との戦いについて何も言及していない[51]。

プルタルコスはアッピアヌスが伝えていない戦いについて記述している。プルタルコスによれば北上したスパルタクスの軍はムティナ(現在のモデナ)に至った。ここでガリア・キサルピナ属州長官カッシウスの率いる1万人のローマ兵がスパルタクスの前進を阻もうとして撃破されている[注釈 12]。

これ以降、プルタルコスの史書には紀元前71年春のクラッススとスパルタクスとの緒戦までの期間の記述はなく、アッピアヌスの伝えるローマへの進軍やトゥリへの退却の話は省略されている[52]。

スパルタクスの目的であった筈のアルプス越えが[53]、なぜ実行されなかったのか、プルタルコスは何も説明していない。2世紀の歴史家フロルスは「勝利に驕ったスパルタクスがローマ進軍を企てた」と述べている[54]。

モムゼンをはじめとする近現代の歴史学者たちの多くは、半島内を略奪して回ることを望む周囲の圧力にスパルタクスが屈したとしている[15][55]。ソ連の研究者A・W・ミシューリンは反乱軍内の意見の不一致、アルプス越えの困難さ、そして北イタリアでは奴隷経済が発展しておらずの現地の自作農の抵抗があったことに再南下の原因を求めた[56]。反乱軍内に不一致はなく、スパルタクス自身がローマ進軍に積極的に同意したとする主張もある[57]。

これらに対してポーランドのカミェニックや日本の土井正興は、ガリア・キサルピナ到達が予定よりも遅れて秋になり、ポー川が氾濫して渡河が困難になった上に冬の到来もあいまって女子供を含んだ大所帯での冬のアルプス越えは不可能だと判断したとする再南下の原因を地理的要因に求める説を唱えている[58]。その他には故郷トラキアでの戦争がローマの勝利に終わったことにより故国帰還を放棄したとする外的要因説があり[59]、さらには、この反乱は奴隷ではなく自由農民が主体であったと主張する研究者はアルプス越え自体が目的ではなかったとしている[60]。いずれにせよ数万人にのぼる逃亡奴隷の集団は進路を反転し、食糧を得やすい南へと向かった[61]。

クラッススとの戦い(紀元前71年)

|

|

紀元前72年の出来事について古典史料の内容は異動があるが、紀元前71年前半の時点でスパルタクスとその逃亡奴隷集団が南イタリアに所在していたという点ではおおよそ一致する。

クラッススへの指揮権授与

紀元前71年の執政官に選挙されたレントゥルス・スッラとオレステースは軍事的に無能な人物であり[62]、代わりに反乱軍鎮圧の責任を負わされる法務官の選挙に誰も立候補しようとしない事態に陥っていた[63]。

元老院はイタリア本土で起こった抑止しえない反乱に恐れをなし、反乱鎮圧の任をマルクス・リキニウス・クラッススに委ねることにした[52]。クラッススはローマの政界において既に名をなした人物であり、軍事面でも紀元前82年にスッラとマリウスとの間で起こった内乱 (英語版) の際に野戦軍を指揮しており、独裁官時代のスッラに従っていた[64]。

法務官に選出されたクラッススにはプロコンスルとして最高司令官の地位を与えられて[65][注釈 13]、レントゥルスとゲッリウスの両前執政官の軍団に加えて新たに6個軍団が配され、彼の軍隊は訓練を受けたローマ兵4万から5万となった[注釈 14]。クラッススは自らの軍団兵に厳格かつ残忍な規律を加え、十分の一刑を復活させた。アッピアヌスは前執政官の2個軍団の指揮権をクラッススが引き継いだ際に彼らの臆病を責めてこの刑を科したのか、その後の敗戦の際に全軍団に対して科したのか明らかにしていないが、4千人以上の軍団兵が処刑されたとしている[66]。

これに対してプルタルコスはスパルタクスとの最初の交戦となった副将ムンミウスの指揮下での敗北に際して1個歩兵隊の50人の軍団兵にこの刑を科したとしている[67]。実際はいずれかだったかはともかく、クラッススが軍団兵にこの扱いをなした目的は「兵たちにとって彼が敵よりも危険である」と思わせることであり、指揮官によって不名誉な死に処される危険にさらされるよりはと、勝利に向かって駆り立てることであった[66]。

スパルタクスの軍勢が再び北上しはじめると、クラッススは地方の境界に6個軍団を配置させ(プルタルコスは最初の戦闘はピセヌム地方で起こったとし[52]、アッピアヌスはサムニウム地方だったとしている[68])、そして、副将のムンミウスが指揮する2個軍団をスパルタクスの背後に回り込ませたが、彼らには反乱軍と交戦せぬよう命じていた。だが、いざ反乱軍を前にするとムンミウスは命令に従わずにスパルタクスと戦い、そして敗走した[67]。この失敗にもかかわらずクラッススはスパルタクスと戦って打ち破り、反乱兵6千人を殺害した[68]。

戦争の潮目が変わり始めた。クラッススの軍団は幾つかの戦闘で勝利して数千人の反乱奴隷を殺し、スパルタクスを南へと後退させルカニア地方を通り、メッサナ海峡対岸部、イタリア半島最南端のカラブリア地方の都市レギウム(現在のレッジョ・ディ・カラブリア)にまで追い込んだ。プルタルコスによれば、スパルタクスはキリキア海賊と2千人の兵士をシチリア島へ運ぶ取引を行い、この地で再び奴隷の反乱を起こさせ増援を得ることを図ったと云う。だが、海賊たちは彼を裏切り、報酬を受け取ったにもかかわらず、反乱奴隷を見捨てて姿を現さなかった[67]。幾つかの史料によれば、反乱奴隷が脱出のための筏を造ろうとしたが、クラッススは何らかの手段によってこれを妨害して海峡を越えさせなかったため、反乱奴隷たちは諦めたと云う[69]。

スパルタクスの軍はレギウムへと退却した。クラッススの軍団はこれを追撃し、地峡にまたがる長城を建設し始め、阻止しようとする反乱奴隷の襲撃を撃退して完成させた。反乱軍は包囲され、補給を絶たれた[70]。

増援軍団の到着と反乱の終焉

|

|

この頃、ヒスパニアでのセルトリウスの反乱を鎮圧したポンペイウスがイタリアに帰還した。

クラッススが増援を要請したのか、単に元老院がちょうど帰還していたポンペイウスを反乱鎮圧に活用することに決めたのかは史料によって異なるが、いずれにせよポンペイウスはローマに立ち寄らずクラッススを援護するために南下するよう命ぜられた[71]。元老院はまた第三次ミトリダテス戦争を戦っていたルキウス・リキニウス・ルクッルス(アッピアヌスは誤って"Lucullus"としている)も増援に向かうよう命じていたが、実際に到着したのは彼の弟でマケドニア属州長官のマルクス・テレンティウス・ウァッロ・ルクッルスであった[72]。ポンペイウスの軍団が南下し、ルクッルスの軍団もブルンディジウムに上陸すると、クラッススは迅速に反乱を鎮圧せねば勝利の栄誉は増援軍の将軍たちのものになりかねないと焦り、軍団兵たちに早急に反乱を終わらせるよう駆り立てた[73]。

Nikolo Sanesi 画、19世紀。

ポンペイウスの接近を知ったスパルタクスはローマ軍の増援部隊が到着する前に戦いを終わらせようとクラッススとの交渉を試みた[74]。クラッススがこれを拒否するとスパルタクス軍の一部が包囲網を突破してブルティウム地方のペテリア(現在のストロンゴリ)西部の山岳地帯に逃れようとし、クラッススの軍団がこれを追撃した[75][注釈 15]。軍団は反乱軍本隊から分離したガンニクスとカストゥスが率いる集団の捕捉に成功し、反乱奴隷は勇敢に戦ったが12,300人が殺されて全滅した[注釈 16]。

クラッススの軍団も無傷ではなかった。反乱軍を追撃していた騎兵隊長のクィントクスと財務官スクローファスの率いる部隊がスパルタクスに迎え撃たれ潰走している[76]。本職の兵士ではない反乱奴隷は限界に達していた。彼らはこれ以上逃げ回ることを望まず、一部の集団が本隊から離脱して勝手にクラッススの軍団に攻撃をかけた[77]。

統制が失われたと知ったスパルタクスは軍勢を反転させて全兵力を集結し、迫りくるクラッススの軍団を迎え撃った。シラルス川の戦いと呼ばれる最後の戦いが行われた。堀を巡らせて待ち構えるクラッススの軍団に対して、スパルタクスは「勝てば馬は幾らでも手に入る。負ければもう必要ない」と言い放って自らの馬を殺し、歩兵として戦った[78]。スパルタクスは自らの手でクラッススを討ち取ろうと突進し、小隊長2人を殺す奮戦をしたが、結局、反乱軍は殲滅され、大部分の者たちが戦場に斃れた[78][79][注釈 17]。この戦いでスパルタクスも戦死したが、彼の死体は見つからなかった[80]。

こうして第三次奴隷戦争の反乱軍はクラッススによって壊滅させられた。ポンペイウスの軍はスパルタクスの軍と直接交戦することはなかったが、南下した彼の軍団は戦場から逃げ出した反乱兵5千人を捕えることができ、捕虜は全員虐殺された[81]。この行為の後、ポンペイウスは元老院に急使を送り、「クラッススは確かに野戦で奴隷たちを制圧したが、この反乱を終わらせたのは自分である」と言わせて栄誉の大部分を要求し、クラッススとの対立を深めることになった[82]。

反乱奴隷の大部分は戦場で命を落としたが、6千人がクラッススに捕えられ、ローマからカプアに至るアッピア街道沿いに十字架に磔にされた[83]。

戦後

Louis-Ernest Barrias作、1871年、パリ、チュイルリー公園

ポンペイウスとクラッススの二人ともにこの反乱の鎮圧による政治的利益を獲得した。クラッススとポンペイウスは軍団兵とともにローマへ帰還したが、彼らは兵を解散することを拒否し、市外で野営させた[22]。彼らは紀元前70年度の執政官に立候補したものの、ポンペイウスは資格年齢に達していない上に財務官も法務官も経験したことがなかった[84]。それにも関わらず、彼らは紀元前70年度の執政官に選出され[85]、その理由の一半は市外に野営する軍団兵の無言の圧力であった[86]。

紀元前71年末にポンペイウスはヒスパニアの反乱鎮圧の功績により凱旋式の挙行を許された一方で、クラッススによる奴隷反乱の鎮圧の功績は低いものとされ小規模な凱旋式の挙行しか許されなかった[87]。後にガイウス・ユリウス・カエサルが台頭するようになるとポンペイウス、クラッススはカエサルと第一回三頭政治を組んでいる。

奴隷に対するローマ人の態度やローマ社会の奴隷制度自体に対する第三次奴隷戦争の影響を推し量ることは簡単ではない。確かに、この反乱はローマ人を萎縮させ純然たる恐怖により、彼らは奴隷たちを以前よりは過酷に扱わなくなった[88]。ローマ人奴隷所有者層の中には、これまでの収奪一辺倒では危険であると考え、監督を強化する一方で、労働意欲を増させるために奴隷に財産の一部(ペクリウム)を与え、妻帯を許して家族を成さしめる動きが出るようになった[89]。裕福なラティフンディウム(大土地経営)の所有者たちは農業奴隷の人数を減らし、膨大な人数がいる土地を失った自由民と小作契約を結ぶようになった[90]。紀元前52年にカエサルのガリア戦争が終結したことにより、ローマによる大規模な征服戦争はトラヤヌス帝(在位98年 - 117年)まで後を絶ち、軍事的征服を通じた安価の奴隷労働力の大量流入も終わった。比較的に平和な時代には大農場における自由民の雇用がより一層に促された(コロヌス化[91])。奴隷たちにも財産を蓄えて自由を得て、コロヌス(小作農)になる道が開かれるようになった[92]。

ローマ社会における奴隷の法的地位と権利も変化し始めた。クラウディウス帝(在位41年 - 54年)の時代に老人および子どもの奴隷を殺すことは殺人と見なし、このような奴隷を捨てた場合は彼らは自由民になったとみなす法令が制定された[93]。アントニウス・ピウス帝(在位138年 - 161年)の時代には奴隷の権利が拡大され、所有者は奴隷殺害の責任を負い、また奴隷は虐待されていると(理論上は)中立の第三者機関に申し立てることができ、認められれば他者に売却されることになった[94]。これらの変化を第三次奴隷戦争の直接的な結果とするには時代が違い過ぎるが、これらは数世代にわたって奴隷の法的条件とローマ社会の奴隷に対する態度が変化してきた現れであった。

ローマ社会における奴隷の使用と法的権利の変化へのこの反乱の影響の程を推し量ることは困難である。奴隷戦争の終結はローマ社会の奴隷使用の最盛期の終わり、および社会と法における奴隷に対する新しい認識の始まりの時期と一致していると見受けられている。第三次奴隷戦争は一連の奴隷戦争の最後のもので、これ以降、ローマではこのような大規模な奴隷反乱が起こることはなくなった。

評価

史料が現存している共和政期・帝政期のローマの歴史家や政治家たちはスパルタクスの蜂起(第三次奴隷戦争)を卑しい奴隷とその中でも最下等の剣闘士が引き起こした騒乱と見なした[95]。同時代の政治家キケロはこの反乱を「もっともおそろしい戦争」と形容し、これを鎮圧して共和国の危機を救った者としてポンペイウスを称賛した[96]。帝政期初頭の詩人ホラティウスや歴史家パテルクルスも国家に重大な危機を与えたと評価している[97]。後にキケロはスパルタクスを「盗賊団の首領」と呼び、政敵となったアントニウスをスパルタクスになぞらえて悪罵し、彼を(奴隷の中でも最も卑しい)剣闘士だともいい、一方、アントニウスもオクタウィアヌスもスパルタクスになぞらえている[98]。

スパルタクスの名はハンニバルと並ぶ「ローマの敵」と見なされ、大人たちは言うことを聞かない子どもに「スパルタクスが来るぞ」と脅したという[95][99]。帝政末期の神学者アウグスティヌスはスパルタクスの反乱を「災禍」とし、異教的ローマに対する神の警告であったと説いた[100]。

同時代に近い歴史家サッルスティウスとリウィウスはその著作で第三次奴隷戦争について相当の文量で叙述したが、断片しか現存しておらず、完全な記述が残ったのはプルタルコスの『対比列伝』(Vitae Parallelae)とアッピアヌスの『ローマの歴史』(Historia Romana)のみであり、その他のフロルス、フロンティヌス、オロシウスなどの著作の断片を合わせてもこの反乱に関する記述量は4000語以下に過ぎない[101][102]。ローマ人にとってスパルタクスはローマの秩序を脅かし、そして打ち滅ぼされた敵であり、彼を大義のために戦った英雄として扱うような古代の著作は存在しなかった[101]。