「チベットの歴史」の版間の差分

Luckas-bot (会話 | 投稿記録) m r2.7.1) (ロボットによる 追加: sh:Historija Tibeta |

→中華人民共和国のチベット侵攻: チベットより部分転載、編集 |

||

| (2人の利用者による、間の8版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''チベットの歴史'''(ちべっとのれきし)では、7世紀に[[吐蕃]]王朝による[[チベット高原]]の統合に成立した[[チベット]]の、現代にいたるまでの歴史通史を概説する。 |

|||

{{出典の明記|date=2011年8月}} |

|||

'''チベットの歴史'''(ちべっとのれきし)は、7世紀に[[吐蕃]]王朝による[[チベット高原]]の統合に成立したチベットの歴史を記述する。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

漢代より[[羌]]・[[氐]]の名でチベット系と思われる民族の記述がみられる。 |

|||

7世紀、[[吐蕃王朝]]による[[チベット高原]]の統一を契機として、高原の住人たちに「チベット国」、「[[チベット民族|チベット人]]」の観念が共有されるようになった。 |

7世紀、[[吐蕃王朝]]による[[チベット高原]]の統一を契機として、高原の住人たちに「チベット国」、「[[チベット民族|チベット人]]」の観念が共有されるようになった。 |

||

==古代== |

|||

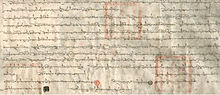

吐蕃王朝は、中国の[[唐王朝]]と、断続的に交戦・停戦/和平を繰り返しつつ交際し、822-823年には、対等・平等の立場で講和や国境の確定、使節の往来などをとりきめた二カ国間条約の締結に成功した([[唐蕃会盟碑]])。 |

|||

{{Main|吐蕃}} |

|||

[[吐蕃]]王朝は、中国の[[唐王朝]]と、断続的に交戦・停戦/和平を繰り返しつつ交際し、822-823年には、対等・平等の立場で講和や国境の確定、使節の往来などをとりきめた二カ国間条約の締結に成功した([[唐蕃会盟碑]])。 |

|||

吐蕃王朝の崩壊以後は、地方の領主が特定の宗派と結びつく[[氏族教団]](教団領主)が各地に成立した。[[モンゴル帝国]]がチベットに進出してきた際には、氏族教団の一つ[[サキャ派]]がモンゴル帝国の後ろ立てを得て、他の氏族教団や諸侯の上に君臨した。 |

吐蕃王朝の崩壊以後は、地方の領主が特定の宗派と結びつく[[氏族教団]](教団領主)が各地に成立した。 |

||

842年には、吐蕃の王族の一部が西チベットで[[グゲ王国]](古格王国)を建国した(842年 - 1630年)。ほか、[[青唐王国]]がある。 |

|||

==中世== |

|||

===サキャ派時代=== |

|||

[[モンゴル帝国]]がチベットに進出してきた際には、氏族教団の一つ[[サキャ派]]がモンゴル帝国の後ろ立てを得て、他の氏族教団や諸侯の上に君臨した。 |

|||

[[ファイル:Sakya Pandita.jpg|thumb|200 px|サキャ・パンディタ]] |

|||

[[1240年]]、[[モンゴル帝国]]の第2代大ハーン[[オゴデイ]]の息子[[コデン]]はチベットを攻略し、[[カダム派]]の寺院を焼き、僧侶を殺した。一方、6代目座主の[[サキャ・パンディタ]]の名声は遠くモンゴルにまで聞こえており、コデンはサキャ・パンディタに面会を要求<ref name="roran92">ロラン・デエ pp.92-100</ref>、[[1244年]]、サキャ・パンディタは2人の甥、[[パクパ]]とチャクナ([[1239年|1239]] - [[1267年|1267]])を連れ、コデンと[[青海湖]]の付近で面会した。この時にコデンがサキャ・パンディタを見込んだ理由は不明であるが、[[1249年]]、コデンはサキャ・パンディタに、ラサやサキャのある[[ウー・ツァン]]地域に対する政治権限を与え、サキャ派とモンゴルとの同盟が形成された。これは、中央チベットにおけるコン氏の政治力が強かったことも物語っている<ref name="roran92"/>。[[1260年]]に[[クビライ]]がモンゴル帝国の第5代大ハーンに即位すると、クビライのもとにいたパクパは1260年に帝師に任命され、元における仏教に関する全権を任された。[[1264年]]にはパクパのために最高統制院が作られた。また、パクパに[[アムド]]、[[カム (チベット)|カム]]、[[ウー・ツァン]]に対する政治的、宗教的権威を委ねた<ref name="roran92"/>。[[1270年]]、パクパはクビライに請われてモンゴル語を記述するための[[パスパ文字]]を作った。また、パクパの弟チャクナはコデンの家系の王女を娶っている<ref name="roran92"/>。 |

|||

以後のモンゴルとチベットの関係を、単純に西欧的な意味での「宗主国・属国」という関係で見ることはできない。フビライは手紙の中でパクパに「私はあなたの保護者であり、ブッダの教えを広めることはあなたの務めである」と語っている。これはあくまでも個人と個人の関係である。皇帝は政治的な保護の権力を行使し、帝師はチベットだけでなく中国を含む全モンゴルに宗教的な影響を与えている。これ以後も[[1911年]]の[[辛亥革命]]まで、中国とチベットの関係は概ねこのようであった。チベットから見ればチベットの守護者観音菩薩と中国皇帝文殊菩薩は同格である。しかし中国から見れば中国皇帝と同格ということは定義上ありえず、両者の関係はチベットからみるか中国から見るかで大きく異なる<ref>ロラン・デエ p.115</ref>。 |

|||

この時期のチベットには、モンゴル帝国の王子が率いる駐屯軍が配置され、帝国を覆う駅伝網が展開され、またチベットの諸侯・教団の代表となっていたサキャ派の管長は、チベットの地をはなれ、「[[帝師]]」・「[[国師]]」(「大ハーンの仏教の師」の意)や「[[宣政院]]」(モンゴル帝国の仏教徒とチベットの地を管轄する機関)の長官職に任命されて、大ハーンに随行して帝国の首都[[大都]](現[[北京]])や[[上都]]を季節移動していた。 |

この時期のチベットには、モンゴル帝国の王子が率いる駐屯軍が配置され、帝国を覆う駅伝網が展開され、またチベットの諸侯・教団の代表となっていたサキャ派の管長は、チベットの地をはなれ、「[[帝師]]」・「[[国師]]」(「大ハーンの仏教の師」の意)や「[[宣政院]]」(モンゴル帝国の仏教徒とチベットの地を管轄する機関)の長官職に任命されて、大ハーンに随行して帝国の首都[[大都]](現[[北京]])や[[上都]]を季節移動していた。 |

||

クビライは[[1288年]]に宣政院を設立し、サキャ派の長の帝師がここで指導し、チベットを支配した。パクパが1280年に死んでからも75年ほど、サキャ派はサキャ寺院を僧院都市として、モンゴル帝国が衰退するまで中央チベットを支配した。また、チベット全域に対しても大きな権限を持った。<ref name="roran92"/>。 |

|||

14世紀半ばには、サキャ派にかわって氏族教団[[パクモドゥ派]]が中央チベットを掌握したが、パクモドゥパ政権はモンゴル帝国・[[明朝]]との交渉を統制しようとはせず、明王朝も、明に使者を派遣してくる諸侯や諸教団と[[冊封]]・[[朝貢]]関係を取り結ぶだけで満足した。 |

|||

モンゴルはチベットを13地域に分け、それぞれの領主を万戸長(ティポン)に任命して支配していたが、[[1285年]]に、ラサ北東100kmほどの位置にあるディグンの万戸長が[[イルハン朝]]と結んで反乱を起こした。最初は勝ち進んだが、[[1290年]]にはサキャ派の軍隊に破れ、本山ディクン・ティルを焼き討ちされている。<ref name="roran101">ロラン・デエ pp.101-106</ref>。 |

|||

17世紀半ば、[[ゲルク派]]の有力な[[化身ラマ]]の名跡[[ダライラマ]]を信仰する[[オイラト]]の指導者[[グシハン|トゥルバイフ]]がチベット高原の大部分<ref>征服を免れた主な諸侯としては、中国とチベットの国境沿いの[[チョネ]]、[[ジャン・サータム王|ジャン]]の領主、[[ヒマラヤ]]山麓の[[ラダック]]、[[ブータン]]、[[シッキム]] |

|||

などがある。</ref>を制圧し、[[ガンデンポタン|ダライラマ政権]]が成立した。 |

|||

10代目座主のデチェン・サンポ・ペルの子供クンガ・ロデが8代目帝師となり、[[1347年]]、クン氏をシトク家、ラカン家、ドゥムチョー家、リンチェンカン家の4ラプダンにわけ、受け継いだ遺産も分割した。後にこの4ラプダンが対立し、代わりにカギュ派の支派[[パクモドゥ派]]が力を付けていった。サキャの小さな町は内乱寸前となり、モンゴルは[[1320年代]]末に宣政院を廃し、モンゴルとサキャ派の絆はなくなった<ref name="roran101"/>。 |

|||

[[グシハン王朝|グシハン一族]]が支えたダライラマ政権は、18世紀初頭、[[ダライラマ五世]]の後継者を誰とするかをめぐって内紛を起こし、[[オイラト]]本国([[ジュンガル部]])や[[清朝]]の介入をまねいた。1718年、1720-21年の介入を行った清朝の[[康煕帝]]は、「ダライラマを擁するグシハン一族」という政体の復活を目指したが、康煕帝の後を継いだ[[雍正帝]]は父帝の方針を一転し、グシハン一族の権限や権益をチベットから排除することをめざし、グシハン一族が本拠をおくチベット東北部・[[アムド]]地方の北部に位置する青海草原に1723年に侵攻、翌1724年までに、グシハン一族をすべて制圧した。雍正帝はグシハン一族がチベットの諸侯たちやチベットの各地に有していた権限・権益をすべて接収、80年間つづいたグシハン一族のチベット支配はほぼ完全に靴替えされ、グシハン一族が本拠地をおいていた青海草原と直属の[[青海ホショト]]部族は[[盟旗制]]、[[アムド]]地方と[[カム]]地方東部の諸侯たちは[[土司制]]によって清朝の支配下に組み込まれた。 |

|||

===パクモドゥ派時代(1354-1480)=== |

|||

パクモドゥ派の[[チャンチュプ・ギェルツェン]]は反乱を起こし、[[1348年]]にツェルが、[[1350年]]にディグンが陥落した。チャンチュポ・ギェルチェンは[[1354年]]には中央チベット全域を支配し、サキャ派の長と面談している。[[1358年]]にサキャ派の長は大臣に暗殺され、サキャ派のチベット支配が終わり、パクモドゥ派が支配するようになった。同時に、チベットは中国の支配を完全に脱した<ref name="roran101"/>。サキャ派にかわって氏族教団[[パクモドゥ派]]が中央チベットを掌握したが、パクモドゥパ政権はモンゴル帝国・[[明朝]]との交渉を統制しようとはせず、明王朝も、明に使者を派遣してくる諸侯や諸教団と[[冊封]]・[[朝貢]]関係を取り結ぶだけで満足した。 |

|||

{{Main|パクモドゥパ政権}} |

|||

===リンプン派時代=== |

|||

[[1420年代]]、タクパ・ギェルツェンの次男サンギェ・ギェルツェンはリンプン家の娘と結婚した。タクパ・ギェルツェンが死亡すると後継者争いが起き、リンプン家の支援を受けたサンギェ・ギェルツェンが[[1432年]]に6代目パクモドゥ派の長に即位した。しかし翌[[1433年]]には罷免され、リンプン家の妻との長男タクパ・ジュンネがデンサ・ティル寺院から戻って7代目として即位した。リンプン家はチベット中西部の[[ツァン]]を支配し、[[シガツェ市|シガツェ]]東部の[[リンプン県|リンプン]]を首都とした<ref>旅行人ノート p.99</ref>。一方、パクモドゥ派の本山デンサ・ティル寺院は政界とは別に僧正位が支配していたが、[[1444年]]に僧正位の僧が死ぬとこれを空位にし、リンプン家がネドンをも支配した。パクモドゥ派の長の領土はラサ周辺の[[ウー (チベット)|ウー]]のみとなった<ref>ロラン・デエ前掲</ref>。 |

|||

[[1480年代]]、ラサで[[ゲルク派]]と[[カルマ派]]が対立して寺院を焼き打ちする事件が起こる。これを機会にリンプン家の長トンユ・ドルジェはカルマ派の摂政シャマル派と結び、ウーに侵攻し、パクモドゥ派の長クンガ・レクパは首都ネドンから追放された。トンユ・ドルジェはチベットを支配するようになるが、[[1506年]]に彼が死ぬとネドンは無政府状態となった。 |

|||

===ツァンパ政権時代(1565-1642)=== |

|||

[[1565年]]にはリンプン家の行政官ツェテン・ドルジェが[[ツァントェ王]]としてシガツェを中心としてツァン・デパを支配し(ツァンパ政権)、リンプン家のチベット支配が終わった<ref name="roran122">ロラン・デエ p.122</ref>。ツァントェ王は17世紀には[[ウー地方]]にも勢力をのばした<ref name=rora>ロラン・デエ</ref><!--p.129-->。[[1642年]] 、[[オイラト]]のハーンにして[[ホショト族]]長の[[グシ・ハン]]に敗れて滅びた。その後もチベットでは争いが続き、[[ダライ・ラマ5世]]が[[17世紀]]に支配体制を確立するまで安定した平穏は訪れなかった。 |

|||

==近世== |

|||

17世紀半ば、[[ゲルク派]]の有力な[[化身ラマ]]の名跡[[ダライラマ]]を信仰する[[オイラト]]の指導者[[グシハン|トゥルバイフ]]がチベット高原の大部分<ref>征服を免れた主な諸侯としては、中国とチベットの国境沿いの[[チョネ]]、[[ジャン・サータム王|ジャン]]の領主、[[ヒマラヤ]]山麓の[[ラダック]]、[[ブータン]]、[[シッキム]]などがある。</ref>を制圧し、[[ガンデンポタン|ダライラマ政権]]が成立した。 |

|||

=== グシ・ハン王朝とガンデンポタンの時代=== |

|||

[[デプン寺]]の[[ダライ・ラマ5世]]の財務監[[ソナムチュンペル]]が[[オイラト]]族[[ホショトト]]部指導者[[グシ・ハン]]と結び、グシ・ハンは[[1637年]]から[[1642年]]にかけて[[チベット]]の全域を平定、いくつかの大領主を滅ぼし、その他の各地の諸侯を服属させ、[[グシ・ハン王朝]]を樹立した。4代約80年続いた。 |

|||

グシ・ハンは同盟者ソナムチュンペルの功績に応じて、チベットの中枢部([[ヤルンツァンポ河]]流域)がダライラマ領として寄進した。その統治機関としてチベット政府[[ガンデンポタン]]が発足した。[[1653年]]から[[1654年]]頃に編纂された法典には、チベットの[[ハーン|ハン]]と、ガンデンポタンの首班[[デシー]]が「[[ダライラマ]]の下で「日月の一対」をなす」と描写されている。1645年には[[ダライ・ラマ五世]]が[[ポタラ宮]]の建設をはじめた(1695年完成)。 |

|||

==== 満州族清国との国交 ==== |

|||

[[File:The Shunzhi Emperor.PNG|thumb|left|150px|清の順治帝はダライ・ラマ5世に北京に来るよう迫った。]] |

|||

ダライ・ラマ5世が幼い頃、中国では[[明]]が政権を握っていたが、その北方では[[満洲民族]]が力を付けていた。「満洲」は彼らの自称であり、[[文殊菩薩]](マンジュシュリー)の「マンジュ」に漢字を当てたもので、仏教を奉ずる民族だった。満洲民族は西のモンゴル高原諸勢力を次々と従え、[[1636年]]に[[清]]を建国、[[1637年]]には[[李氏朝鮮]]を従え、[[1644年]]には中国を併合した。この時の清の皇帝は[[順治帝]]であった。チベットもこの新興勢力に無関心だったわけではない。当時はまだダライ・ラマ政権が確立する前であり、1640年代、ダライ・ラマ5世を始めとするチベットの有力勢力が、清の支援を受けるべくそれぞれ使者を送っている<ref>デイヴィッド・スネルグローヴ 『新版 チベット文化史』 春秋社、2003年9月、263頁</ref>。 |

|||

清としてもチベット仏教は大事であったが、モンゴル高原諸勢力も深くチベット仏教を信じており、彼らの懐柔のためにもチベット仏教の管理は重要であった。[[順治帝]]は何度もダライ・ラマ5世に首都[[北京]]に出てくるよう言い、[[1650年]]には清から贈り物を添えた代表団が派遣されている<ref>グレン・H・ムリン 『14人のダライ・ラマ 上巻』 春秋社、2006年10月,391頁</ref>。しかしこの頃にはダライ・ラマ5世の権力と権威は確立されており、清を無理に訪問する理由は無く、しばらくは断り続けた。[[1652年]]にようやくダライ・ラマ5世は北京を訪れた<ref> |

|||

ロラン・デエ 『チベット史』 春秋社、2005年10月,140頁</ref>。[[順治帝]]は、異民族への待遇としては異例なことに、自ら北京から数日の距離まで出向いてダライ・ラマ5世を迎えた。順治帝はダライ・ラマ5世に対して改めてダライ・ラマの称号を贈り、ダライ・ラマ5世は順治帝に文殊皇帝の称号を与えている。このとき、ダライ・ラマ5世が清国皇帝に従属したか、それとも両者対等の対面であったのかは、現代でもよく議論にされる。当時の清国側とチベット側の記録にすでに認識の食い違いが見られる<ref name="rora" />{{rp|140}}。 |

|||

1682年に、ダライ・ラマ5世が死ぬと、後継者争いが起き、[[デシー・サンギェギャムツォ]]らがダライラマ五世の宗教的・政治的権威を自らが継承したという自己神格化をも試み、グシハン一族の排除を目指した。 |

|||

===ジュンガルの侵攻と[[清朝]]による青海出兵=== |

|||

[[グシハン王朝|グシハン一族]]が支えたダライラマ政権は、18世紀初頭、[[ダライラマ五世]]の後継者を誰とするかをめぐって内紛を起こし、[[オイラト]]本国([[ジュンガル部]])や[[清朝]]の介入をまねいた。1717年、オイラト本国を支配する[[ジュンガル]]部の奇襲により嫡系が断絶。1718年と1720-21年に清朝の[[康煕帝]]は「ダライラマを擁するグシハン一族」という政体の復活を目指し、介入する。 |

|||

グシ・ハン一族によるチベット東部の支配形態には、数年任期の代官を派遣して統治にあたらせる直轄領と、古くからの歴史をもつ諸侯に貢納させ、所領の安堵や内紛の調停を行う諸侯領とがあったが、中国において清朝の支配が確立すると、中国との隣接地方に位置する諸侯の中には、領主の跡目争いや内紛などで、清朝に頼ろうとするものがでてくるようになり、17世紀後半より、チベットと中国の境界地方では、グシ・ハン一族と清朝地方官の小競り合いがみられるようになった。[[清|清朝]]側では、グシ・ハン一族のチベット諸侯への支配について、「本来『[[内地]]』に属するはずの[[西番|番]]人たちが、不当に蒙古の支配を受けている」という立場をとっていた。 |

|||

[[1720年]]、ジュンガルの侵攻に対する救援を名目に[[康熙帝]]が介入した際には、[[理塘県|リタン]]、[[巴塘県|バタン]]の有力者たちを「招撫」(清朝の支配下に入るようもとめること)し、また[[雍正帝]]は[[カム (チベット)|カム]]地方に地方官を派遣し、カム地方の諸侯に清朝の冊封を受けるようもとめ、拒否するものは天子に戦を仕掛けたものと見なすと威嚇、グシ・ハン一族から抗議をうけている。 |

|||

===雍正帝による青海出兵=== |

|||

康煕帝の後を継いだ[[雍正帝]]は父帝の方針を一転し、グシハン一族の権限や権益をチベットから排除することをめざし、グシハン一族が本拠をおくチベット東北部・[[アムド]]地方の北部に位置する青海草原に1723年に侵攻、翌1724年までに、グシハン一族をすべて制圧した。雍正帝はグシハン一族がチベットの諸侯たちやチベットの各地に有していた権限・権益をすべて接収、80年間つづいたグシハン一族のチベット支配はほぼ完全に靴替えされ、グシハン一族が本拠地をおいていた青海草原と直属の[[青海ホショト]]部族は[[盟旗制]]、[[アムド]]地方と[[カム]]地方東部の諸侯たちは[[土司制]]によって清朝の支配下に組み込まれた。 |

|||

康熙帝は、「グシ・ハンの立てた法」をチベットの正統な政体とみなし、ジュンガルのチベット侵攻に対する介入にあたっては、「ダライラマを擁するチベット・ハン」という旧体制の復活を支援するという建前にもとづいて行動したのに対し、[[雍正帝]]は十八世紀初頭以来続くグシ・ハン一族の内紛を、懸案解決の好機とみなし、[[1723年]]、内紛の当事者ロブサンダンジンを「清朝に対する反乱者」と決めつけ、 [[年羮尭]]を司令官(撫遠大将軍)とする遠征軍を[[青海]]地方に派遣し、グシ・ハン一族を一挙に制圧する。[[雍正帝]]は[[グシ・ハン王朝|グシ・ハン]]傍系一族を屈服させ、彼らがチベットに有していた様々な権限や権益を略奪した。この攻撃によりグシ・ハン一族はチベット王権も喪失して王朝は終焉をむかえた。 |

|||

===雍正のチベット分割=== |

|||

1724年5月に、[[年羮堯]]が「[[青海善後事宜]]」を提出し、チベット再編案を提出した。この提案を受けて雍正帝は、グシハン一族が支配下においていた諸侯領・直轄領を1724年から1732年にかけて、チベットを[[タンラ山脈]]より[[ディチュ河]]にかけての線で二分し、西南部は[[ガンデンポタン]]に委ね、東北部のモンゴル王公、チベット人諸侯らは[[青海]]地方と[[甘粛省]]、[[四川省]]、[[雲南省]]などの諸省に分属させた([[雍正のチベット分割]])。 |

|||

雍正帝は、グシハン一族が支配下においていた諸侯領・直轄領を1724年から1732年にかけて、 |

|||

*ダライラマ領に付け加える部分 →(1642年以来の元来のダライラマ領とあわせて[[西蔵]]) |

*ダライラマ領に付け加える部分 →(1642年以来の元来のダライラマ領とあわせて[[西蔵]]) |

||

*[[西寧]]に駐在させる大臣(西寧辧事大臣)に管轄させる部分 |

*[[西寧]]に駐在させる大臣(西寧辧事大臣)に管轄させる部分 →(「[[青海]]地方」の成立) |

||

*[[中国]]の「[[内地]]」各省([[甘粛]]・[[四川]]・[[雲南]])に分屬させる地域 |

*[[中国]]の「[[中国本土|内地]]」各省([[甘粛]]・[[四川]]・[[雲南]])に分屬させる地域 |

||

に3分した。 |

|||

に3分した([[雍正のチベット分割]])。雍正帝が設定した、このチベット高原の分割の枠組みは、19世紀第2四半期以降崩壊するが、1951年にチベット高原全域を制圧した中華人民共和国は、1955年、[[雍正のチベット分割]]の際に設定された区分をほぼそのまま復活する形で省級の行政区画を行い、現在に至っている。 |

|||

元朝の[[万戸制]]、明朝の[[衛所|衛所制]]による[[冊封]]体制のいずれも、中央チベット([[ウー]]、[[ツァン]])と東部チベット([[アムド]]、[[カム]])に「内地とそれ以外」という区分をもたらすものではなかったし、清朝の歴代君主たちも[[チベット仏教圏]]の民に対しては[[文殊皇帝]]として、ダライラマを擁する姿勢を示し続けており、「小邦」と利など争わぬ「天朝の主」としてダライラマの権益を侵害しうる立場にはなかった。チベットの国土に対する「ダライラマの香火之地」と「内地」という二分割は、[[康熙帝]]の対チベット方針を覆し、グシ・ハン一族の権益を剥奪して我がものにすることを正当化するロジックとして、この時に創始されたものである。 |

|||

清朝のチベット支配は、1750年の[[郡王政権]]の転覆、1789, 1793年の[[グルカ戦争]]における支援などによって強化されていったが、19世紀に入ると、1840年の[[ドグラ戦争]]、1855-56年の[[第3次グルカ戦争]]などにおける無策により、チベット人の信頼をうしなっていった。さらに1905-10年の[[趙爾豊]]による[[蜀]]軍のチベット侵攻にあたり、清朝の朝廷は、[[趙爾豊]]の側に立ってチベットの抗議を否定し、インドに脱出した[[ダライラマ十三世]]に対し、「廃位」や「別の転生者の捜索」を命じたため、清朝の権威は完全に地におちた。以後、チベットはモンゴルと連絡をとりながら、「清朝からの独立」を模索しはじめる。 |

|||

雍正帝が設定した、このチベット高原の分割の枠組みは、19世紀第2四半期以降崩壊するが、1951年に[[チベット侵攻]]を行い、チベット高原全域を制圧した中華人民共和国は、1955年、[[雍正のチベット分割]]の際に設定された区分をほぼそのまま復活する形で省級の行政区画を行い、チベット民族[[民族区域自治|自治区]]を[[西蔵]]部分のみに限定し、その他のチベット各地を「内地([[中国本土]])」諸省に組み込んだ。 |

|||

=== 近代・現代=== |

|||

*{{see|チベット (1912–1950)}} |

|||

*{{see|チベットの歴史 (現代)}} |

|||

1728年から47年まで[[ポラネー政権]]が成立した。 |

|||

== チベットの歴史に関する個別の各項目 == |

|||

# [[チベットの歴史_(古代)|古代]] :[[吐蕃]] |

|||

清朝のチベット支配は、1750年の[[郡王政権]]の転覆、1789, 1793年の[[グルカ戦争]]における支援などによって強化されていった。 |

|||

# [[チベットの歴史_(中世)|中世]] |

|||

<!--以下、加筆に協力してください--> |

|||

## [[グゲ王国]]、[[青唐王国]] |

|||

* [[カシャク制の成立]] |

|||

*清朝支配下のアムド・カム |

|||

## [[パクモドゥパ政権]] |

|||

*カム地方の支配権を巡るグシ・ハン王朝と清朝の抗争 |

|||

## [[リンプンパ政権]] |

|||

*清朝によるアムド・カムの接収と[[旗制]]、[[土司制]]の導入 |

|||

## [[ツァンパ政権]] |

|||

# [[チベットの歴史_(近世)|近世]] |

|||

==近代== |

|||

## [[グシ・ハン王朝]] |

|||

===清朝のチベット支配の終焉=== |

|||

## [[ガンデンポタン]]時代 |

|||

19世紀に入ると清朝は1840年の[[ドグラ戦争]]、1855-56年の[[第3次グルカ戦争]]などにおける無策により、チベット人の信頼をうしなっていった。 |

|||

### ガンデンポタンの発足 |

|||

### ダライ・ラマ五世と[[グシ・ハン]]一族 |

|||

1905-10年の[[趙爾豊]]による[[蜀]]軍のチベット侵攻にあたり、清朝の朝廷は、[[趙爾豊]]の側に立ってチベットの抗議を否定し、インドに脱出した[[ダライラマ13世]]に対し、「廃位」や「別の転生者の捜索」を命じたため、清朝の権威は完全に地におちた。以後、チベットはモンゴルと連絡をとりながら、「清朝からの独立」を模索しはじめる。 |

|||

### デシー・サンギェギャムツォ |

|||

### [[ジュンガル]]軍の侵攻と[[清朝]]の介入 |

|||

=== グンポナムギャルの乱とガンデンポタン政府 === |

|||

### グシ・ハン王朝の滅亡と[[雍正のチベット分割]] |

|||

[[カム (チベット)|カム]]地方[[新龍県|ニャロン]](中国名[[新龍県]])の領主[[グンポナムギャル]]は、19世紀半ば、[[十八諸侯]]とよばれるカム地方の領主の大部分を制圧した。これらの諸侯は[[1725年]]以来、[[成都]]の[[四川総督]]を介して[[兵部]]から[[冊封]]を受けており、清は反乱を鎮圧し、諸侯を救援せねばならない立場にあったが、清国はこの時期[[太平天国]]との戦いで、カム地方の戦乱に介入する余力はなかった。 |

|||

### [[ポラネー政権]] |

|||

### [[カシャク制の成立]] |

|||

清にかわってこの動乱を収束させたのが[[ガンデンポタン]]チベット政府である。ガンデンポタンは数年かけてグンポナムギャルを打倒し、カムの十八諸侯を旧領に復帰させた。清の[[朝廷]]は、ガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンがニャロン(グンポナムギャルの本拠)を接収することを認めた。ガンデンポタンはニャロンに[[ニャロン総督]](ニャロンチーキャプ)を派遣し、直轄地として支配した。これによりガンデンポタンの勢力圏は、[[ディチュ河]]を越えて東方に拡大し、従来名目的には[[四川省]]に帰属していたカム地方東部の諸侯にもつよい影響力を発揮するようになった。 |

|||

## 清朝支配下のアムド・カム |

|||

### カム地方の支配権を巡るグシ・ハン王朝と清朝の抗争 |

|||

[[清国]]は、[[中国]]における諸反乱をほぼ収束させると、[[清末新制]]に着手した。「清末新制」は、清国における国家体制の近代化であるが、チベット、[[モンゴル]]などに対しては、従来[[中国とは別個の法制・行政制度]]のもと、[[盟]]・[[旗]]の長や[[土司]]職にある諸侯たち、ガンデンポタンなど、その民族自身による統治に委ねてきた体制を根本的に覆し、[[省]]・[[州]]・[[県]]を設けて中国に組み込むことを目指す、というものであった([[東トルキスタン]]では、すでに[[1878年]]に[[省]]制が施行され、行政機構の中国化が達成されていた)。 |

|||

### 清朝によるアムド・カムの接収と[[旗制]]、[[土司制]]の導入 |

|||

### [[グンポナムギャル]]の乱とガンデンポタンの東カム進出 |

|||

==現代== |

|||

### [[西康省]]建省運動 |

|||

{{see|チベット (1912–1950)}} |

|||

{{see|チベットの歴史 (現代)}} |

|||

===趙爾豊による健省運動とチベットの独立=== |

|||

[[1905年]]、[[四川総督]]の[[趙爾豊]]は[[四川軍]]を率いて[[チベット]]に侵攻、[[雍正のチベット分割]]以来、名目上、四川省に帰属してきた[[カム (チベット)|カム地方]]東部の諸侯や、[[1642年]]に成立し[[ラサ]]に本拠をおいて[[チベット]]の中央部を統治する[[ガンデンポタン]]軍などを次々と破り、[[1910年]]、ラサに入城した。[[ダライ・ラマ13世]]はインドへ逃れ、趙はカム地方の諸侯やガンデンポタンによる支配を排し、その他のチベット人諸侯の小政権をすべて取り潰した。さらに趙はガンデンポタンや、[[ンガリ|ガリ]]地方から[[ウー・ツァン|ウーツァン地方]]にかけての地方に'''[[西蔵|西蔵省]]'''を、カム地方<small>([[雍正のチベット分割]]以来、[[西蔵]]、[[四川省|四川]]、[[雲南省|雲南]]に三分)</small>に'''[[西康省]]'''を設置し、従来、チベット人自身の統治に委ねられていたチベットの国土を、省制度を敷くことにより中国へと併合することを目指した。しかし趙が統治機構の整備に取り組み始めてほどなく、[[1911年]]に中国で[[辛亥革命]]が勃発、趙は[[成都]]に戻ったところで革命派に殺害され、趙が配置した行政機関や駐屯軍は、ガンデンポタンからの反撃や、地元勢力の蜂起により、次第に崩壊していった。 |

|||

## 中華民国[[国民政府]]とチベット |

|||

# [[チベットの歴史_(現代)|現代]] |

|||

チベット側はこれに乗じて反攻を開始、[[1913年]]にラサを奪還して独立を宣言する。チベットの統一と独立を目指す[[ガンデンポタン]]はこの省の全域を失地回復の標的とし、[[ディチュ河]]([[金沙江]])西岸の地を奪還<small>(1905年まではガンデンポタンの統治下にあった)</small>し、さらに東岸への進出を狙った。また、ディチュ河東岸の地も、中国の支配を嫌う[[カム (チベット)|カム]]諸侯の抵抗により、かろうじて県城と主要街道を押さえるのみの有様となり、省として発足する条件が整わぬため、ながらく「特別地区」という位置づけに甘んじた。 |

|||

## 中華人民共和国のチベット占領/統治 |

|||

## チベット独立運動 |

|||

===チベット独立とダライラマ政権=== |

|||

[[清|清朝]]が崩壊した[[1912年]]から[[中華人民共和国]]によるチベット侵攻の[[1951年]]まで、[[チベット]]のダライラマ政権は、チベットの国土の半ば以上に排他的実効支配を確立(事実上の独立状態)し、国際社会に対し、国家としての独立を求め、イギリスをはじめ、独立国として承認されていた。 |

|||

[[辛亥革命]]と清朝崩壊に続いて、チベット軍は奇襲によってチベットに駐屯していた清国軍守備隊をチベット内から追い払った。続いてラサに駐在していた清の役人はチベット中心部での清軍の降伏と撤退が盛り込まれた「三点合意」にサインを強いられた。[[ダライラマ13世]]は[[1910年]]に清軍の進攻があって以来[[インド]]に逃れていたが<ref name="goldstein1997-28">Goldstein 1997, p. 28</ref>、[[1913年]]早くに[[ラサ]]に戻った。そして「聖職者をパトロンとした中国人のチベット植民地化の意図」を非難し、「我々は小さい、宗教的な、独立国家である」と述べた、宣言を発布しチベット中に広めた。<ref name="Dalai1913">[http://www.tibetjustice.org/materials/tibet/tibet1.html "Proclamation Issued by His Holiness the Dalai Lama XIII (1913)"]</ref><ref name="shakya5">Shakya 1999, pg. 5</ref> |

|||

中国の臨時大総統となった[[袁世凱]]はダライラマに彼の宣言を取り下げるようにと電報を送った。ダライラマはこの書面を突っぱね、「チベットにおいて世俗と聖職の両面での統治の行使を目指している」<ref>Goldstein 1997, p. 31</ref>と返答した。1913年、ダライラマは中国皇帝とチベットの関係は「後援者と聖職者の関係であってどちらかからどちらかへの従属に基づいたものではなかった」<ref name="Dalai1913" />と明言された声明を発し「われわれは小さい、宗教的、独立国家である」<ref name="Dalai1913" />との宣言を発した。 |

|||

[[ファイル:Tibet Mongolia Treaty.jpg|thumb|left|蒙蔵条約の書類]] |

|||

[[1913年]]早期、[[アグワン・ドルジェフ]]と二人のチベット人代表<ref name = "Barkmann">Udo B. Barkmann, ''Geschichte der Mongolei'', Bonn 1999, p380ff</ref>は[[ウルガ]]で両国の中国からの独立の宣言を互いに承認した[[モンゴル]]-チベット間の条約に署名した。([[蒙蔵条約]])後にダライラマ13世はイギリスの外交官に、アグワン・ドルジェフはチベットのためのいかなる条約も締結する権威立てをしていなかったと語っている。<ref>Grunfeld 1996, pg. 65.</ref><ref name=bell150>Bell 1924, pp. 150-151</ref>この条約文は公表されていなかったため、最初はこの条約の存在が疑われていた。しかし、[[1982年]]にモンゴル語の書面が[[モンゴル科学大学]]で公表された<ref name = "Barkmann" />。 |

|||

=== シムラ会議とマクマホンライン === |

|||

1913年から14年にかけて[[シムラ]]において[[英国]]、[[チベット]]([[ガンデンポタン]])、[[中華民国]]の三者の間で会議が開かれた。英国は[[ロシア]]と中国が[[モンゴル]]に対して初期に行った合意のようにチベット人居住区を内チベットと外チベットに分割する提案した。外チベットはほぼ現在のチベット自治区と同じ地域であり、中国の総主権の下に自治し、この地域では中国は「行政への干渉」を控える。一方、東[[カム]]、[[アムド]]、[[ラサ]]からなる内チベットでは宗教上での問題の支配のみが保たれるとした。<ref name="simla1914">[http://www.tibetjustice.org/materials/treaties/treaties16.html "Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla (1914)"]</ref>1908年から1918年、中国の守備隊はカムにおり、地元の王子はその司令官に従属していた。 |

|||

当時イギリスは中国のチベットを覆う[[宗主権]]を認識しており<ref>Article 2 of the [http://tibetjustice.org/materials/treaties/treaties16.html Simla Convention]</ref>、チベットを中国の県に変えないという中国政府との合意とともに、中国領土の一部と同等にチベットの状態が断言されていた。<ref>Appendix of the [http://tibetjustice.org/materials/treaties/treaties16.html Simla Convention]</ref><ref>Goldstein 1989, p. 75</ref> しかし、内チベットと外チベットの明白な境界線に関した点で交渉が決裂すると、英国の交渉長官であった[[ヘンリー・マクマホン]]はチベット-インド国境に[[マクマホンライン]]として知られる線を引いた。この線によって英国はおおよそ9000平方キロメートルものチベットの歴史的領域、[[タワン県]]を併合した。これは現在のインド北東端、[[アルナーチャル・プラデーシュ州]]に一致する。のちに中国政府はこのマクマホンラインが不法に多くの土地をインド側へ変えたと主張した。この地域はインドではアルナーチャル・プラデーシュ州と呼ばれ、中国では南チベットと呼ばれている。英国はすでに地元の族長たちと合意を締結して、[[1912年]]には運営のために北西辺境地域を立ち上げた。 |

|||

[[シムラ条約]]は3者の代表団によって締結されたが、北京政府は外チベットと内チベットの間の国境を書くことに対する不満からすぐに合意を撤回した。このため、マクマホンとチベット人代表はこの合意に示された全ての事柄において中国のいかなる主張も拒絶する通牒の付託されたこの条約を、英蔵相互条約としてサインを行った。 |

|||

英国の運営していた[[イギリス領インド帝国|インド政府]]は最初は1907年に結ばれた[[英露協商]]に矛盾するとしてマクマホンの相互条約を拒絶した<ref>Goldstein, 1989, p80</ref><ref name="treaty1907">[http://www.tibetjustice.org/materials/treaties/treaties12.html "Convention Between Great Britain and Russia (1907)"]</ref>。しかし、マクマホンラインはその後も英国政府、ならびに独立後のインド政府にとって国境と捉えられた。一方、中国の視線に立てばこの土地は以前から中国領であり、中国はチベット全域に主権を主張しているうえ、この条約にサインを行っていないためにこの条約は無効であり、インドによるこの地域の併合と運営は違法であった。この双方の認識の違いは1962年の中印紛争へと結びつき、国境問題は現在も続いている。 |

|||

[[1938年]]、英国は最終的に二国間協定としてシムラ条約を発効し、マクマホンライン以南のタワンの僧院にラサへ税を収めることを終えるように求めた。歴史を改訂する試みの中、C.U.アッチソンの「条約の収集」のなかの関連ある巻に、図書を見る限り元々シムラでは拘束力のある合意には達することが無かったとの注釈の付けられたものが発表されている<ref name="Lin">Lin, Hsiao-Ting, [http://taylorandfrancis.metapress.com/link.asp?id=b5dab68p4rrp8fd8 "Boundary, sovereignty, and imagination: Reconsidering the frontier disputes between British India and Republican China, 1914-47"], ''The Journal of Imperial & Commonwealth History,'' September 2004, '''32''', (3).</ref>。これは1929年の偽の発効日を持つ新しい巻に取り替えられ、それを中国ではなく、チベットとイギリスが協定は拘束力があると受け入れたと述べた編集者の解説が付いたものが発表された。 |

|||

当初、英国政府にシムラ協定の正当性に疑問を持たせた1907年の英露協商は、ロシア側から1917年に破棄され、1921年には英露双方に破棄された<ref name="Free">Free Tibet Campaign, [http://www.freetibet.org/info/facts/fact17.html "Tibet Facts No.17: British Relations with Tibet"].</ref>。しかしながらチベットは1940年ごろマクマホンラインの位置を変えた。1947年遅くにはチベット政府は[[インド連邦 (ドミニオン)|新しい独立インド]]の外務省に、マクマホンライン以南のチベット人地区に対する主張が述べられた書簡を書いた<ref>Lamb 1966, p. 580</ref>。中国政府はシムラ書簡にサインを拒んでいたことから、認識の一致として、マクマホンラインの正当性に逃げた<ref>Lamb, 1966, p. 529</ref>。 |

|||

==== 軍閥時代のガンデンポタン政府と中華民国 ==== |

|||

[[File:BMR.86.1.23.3-O-1-.jpg|thumb|150px|ダライラマ13世[[トゥプテン・ギャツォ]]]] |

|||

[[軍閥時代]]の間、中国はチベットに干渉する力を持つことができなかった。1918年、ラサは[[チャムド]]と西[[カム]]の統治を取り戻した。[[揚子江]]に沿って休戦が行われ、このときチベット政府は衛蔵のほとんどと西カムを支配しており、大体現在のチベット自治区の境界と一致する。揚子江に分割されている東カムは劉文輝将軍の軍閥に占領されており、忠誠心を変えた現地のチベット人王子が統治を行った。[[アムド]]([[青海]])はさらに複雑であり、西寧地区は1928年から回族の将軍[[馬歩芳]]とそのムスリム一家の将軍の[[馬家軍]]に占領されており、彼らは一貫してアムドの残りへの影響力維持に努力した。青海の残りの地域は地元政府が統治していた。南カムのほかに[[雲南]]の一部には[[1915年]]から[[1927年]]にかけて[[雲南軍閥]]が伸びており、知事で将軍である[[竜雲]]は中国内戦の終わり頃、[[蒋介石]]の命令で[[杜聿明]]が彼を排除するまで雲南に居続けた。 |

|||

ガンデンポタンチベット政府は、[[1917年]]-[[1918年]]、[[1931年]]-[[1933年]]にかけて、[[中華民国]]と戦火を交え、[[ディチュ河]](金沙江)に至るまでのカム地方の西部に対する支配権を徐々に回復していった。やがてチベットと中国は、それぞれカム地方の全域が自国の管轄下にあるという建前の地方行政単位をもうけた。チベットは、カム地方西部の中心都市[[チャムド]]に「[[ドカム総督府]]」を置き、閣僚級の[[アムド・カム総督]](ドメーチーキャプ)を配して統治にあたらせた。 |

|||

一方、中華民国は、発足以来、カム地方に対して[[省]]制を施行することができず、[[川辺特別区]]をおいていたが、[[国民政府]]時代の[[1939年]]、[[日中戦争]]の勃発にともない、[[国民政府]]は特別地区解消を急ぎ、実効支配の及ぼばないディチュ河以西をも名目上の範囲として、[[西康省]]を設置した。実効支配領域はディチュ河東岸に限られたダライラマ13世の治世、北京はその領域に代表者をおくことは無かった。 |

|||

1912年にAmbanをチベットから追放してから、チベット-中国間の交渉は英国が仲裁する場合のみに行われた<ref name="shakya5">Shakya 1999, pg. 5</ref>。1934年、ダライラマ13世が死す。以後、直接交渉が再開され<ref name="shakya5" />ラマの死に際して中国は黄(Huang Musong)率いる「弔意使節」をラサに贈った。<ref>{{cite web | title=Republic of China (1912-1949) | work=China's Tibet: Facts & Figures 2002 | url= |

|||

http://www.china.org.cn/english/tibet-english/lishi.htm | accessdate=2006-04-17}}</ref> |

|||

ダライラマ13世死後、[[噶廈]]はチベットが自らの政治情勢を管理できたならば、チベットは名目上中国の一部のままだったという1914年の立場を再び主張した<ref>Chambers's Encyclopaedia, Volume XIII, Pergamaon Press, 1967, p. 638</ref><ref>Reports by F.W. Williamson, British political officer in Sikkim, India Office Record, L/PS/12/4175, dated 20 January 1935</ref>。 1912年以降チベットは中国の制御から事実上独立していた。しかし、チベットの内部の政治事情に触れられない状況で残されており、中国がカムやアムドのチベット人に対しての支配を放棄したならば、他の場合、中国の一部としての名目上の下位の状態を認められてもかまわないということを暗示していた。<ref>Goldstein, 1989, p. 241</ref>中国はチベット統治が断絶しなかったという主張を支持して、国民議会と国会の両議会にずっとチベット人議員の名前が保存されていることが公式記録は表していると主張している<ref>ectn</ref>。 |

|||

1934年より1935年にかけ、[[長征]]によりカム地方を通過中の[[労農紅軍]]第四軍の支援により[[チベット人人民共和国]]が設立されたが、紅軍の撤退とともに、ほどなく解体した。 |

|||

=== ダライラマ14世と第二次世界大戦後 === |

|||

[[File:Dalai Lama boy.jpg|thumb|150px|ダライラマ14世[[テンジン・ギャツォ]]]] |

|||

[[file:Bundesarchiv Bild 135-S-16-05-39, Tibetexpedition, Gesandte Nepals mit Sekretären.jpg|thumb|200px|秘書と一緒に撮影されたネパールの使節ビスタ少佐。[[1938年]]ラサ。]] |

|||

1935年、[[ダライラマ14世]]テンジン・ギャツォは東チベットのアムドで生まれ、先代の転生者と認められた。彼は1937年にラサに連れられ、1939年に公式式典が行われた。中国は[[国民党政府]]がダライラマ14世を認定し、国民党の代表者呉忠信が式典を統括したと主張している。1940年2月の認定命令と式典の記録映画がまだ存在している。[[ツェリン・シャキャ]]は呉忠信は他国の代表と同じく式典に参加していた、しかし、彼が取り仕切ったと言う証拠は全くないとしている。 |

|||

1942年、チベットは外務省を設立し、[[1946年]]には[[第二次世界大戦]]終結関連の祝賀使節を中国とインドに送っている。中国への使節は蒋介石中国国家主席宛ての手紙を与えられており、これには「我々は権威ある宗教的の政治統治を通した連続的なダライラマによる国家統治のようにチベットの独立を守り続けたい」と表されていた。この使節団は南京で行われた中国の憲法制定議会にオブザーバーとして参加することを許可された。<ref name="Smith">Smith, Daniel, [http://www.canonymous.com/press/ecritique2/part2.html "Self-Determination in Tibet: The Politics of Remedies"].</ref>一方、[[1942年]]、アメリカ政府は蒋介石政府に中国のチベットへの主張に異議を唱えたことは無いと語った<ref>Testimony by Kent M. Wiedemann, Deputy Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs before Subcommitte on East Asian and Pacific Affairs, Senate Foreign Relations Committee ([http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/bureaus/eap/950907WiedemannTibet.html online version]), 1995</ref>。チベットは日本に同情的な姿勢を貫き、連合国による中国への武器輸送を拒み中立を保った<ref name=nipponkaigi1>{{cite web |

|||

| url = http://www.nipponkaigi.org/1700-rekishi/1750-02ajiakyousei%20aisatu.html |

|||

| title = [特別インタビュー②]チベット 日本は世界にもっと発言を |

|||

| author =[[テンジン・テトン]][[チベット亡命政府]]主席大臣 |

|||

| publisher = [[日本会議]] |

|||

| date = 1995-05-30 |

|||

| accessdate = 2010-06-14 |

|||

}}</ref>。 |

|||

[[1947年]]、チベット政府は代表派遣団を[[インド]]、[[デリー]]で行われたアジア会議に送り、ここで自身を独立国家と表し、インドは1947年から1954年にかけてチベットを独立国家と認識したとされる。<ref>{{cite web | title=India Should Revisit its Tibet Policy | work=Institute for Defense Studies and Analysis | url= |

|||

http://www.idsa.in/publications/stratcomments/AbantiBhattacharya040408.htm | accessdate=2009-01-05}}</ref>また、この会議にはチベット旗が持ち込まれたが、これは公的集会におけるチベット旗の最初の出現だった。<ref>{{cite web | title=CTA's Response to Chinese Government Allegations: Part Four | work=Website of Central Tibetan Administration |url=http://www.tibet.net/en/index.php?id=61&articletype=press | accessdate=2009-01-05}}</ref> |

|||

1947年から49年にかけて、ラサはツェポン(Tsepon、蔵相)であるW.D.シャカッパ(W.D. Shakabpa)率いる「通商使節団」を[[インド]]、[[香港]]、[[南京]]、[[アメリカ]]、[[英国]]へと送った。訪問された国はチベットは中国から独立しているという主張への支援を表現しないように気を配り、この使節と政治的問題を協議しなかった。<ref>Goldstein, 1989, p578, p592, p604</ref>通商使節団の役人はインドの中国領事館で適用され、新しく支給された中国の[[パスポート]]を使い香港経由で中国に入り、3ヶ月間中国に滞在した。一方、他の国は使節団がチベット政府によって支給されたパスポートで旅行することを許した。米国は非公式に通商使節団を受け入れた。使節団は1948年、[[英国首相]][[クレメント・アトリー]]にも会った。<ref name="Farrington">Farrington, Anthony, [http://www.iias.nl/iiasn/26/regions/26CA3.html "Britain, China, and Tibet, 1904-1950"].</ref> |

|||

=== 中華人民共和国のチベット侵攻=== |

|||

[[1949年]]、[[中国共産党|共産党]]が中国の支配を握るとチベット政府は国民党と共産党の双方から非難される中、中国政府とつながりのある全ての中国人を[[国外追放]]した。<ref name="shakya7-8">Shakya 1999, pp. 7-8</ref>10月に力を握った[[毛沢東]]率いる中国共産党政府はすかさず1月には新しい中国のチベットでの駐留を主張した。 |

|||

1950年6月、英国政府は庶民院で「中国のチベットに対する宗主権を認める準備は出来ている、しかしチベットは自治権を尊重されていることだけは理解してほしい」表明したが<ref>[http://hansard.millbanksystems.com/commons/1950/jun/21/tibet-autonomy#S5CV0476P0_19500621_HOC_70 TIBET (AUTONOMY) HC Deb 21 June 1950 vol 476 c1267]</ref>、1950年10月人民解放軍はチベットのカムドに進攻し、チベット軍の散発的な抵抗を破った。([[チベット侵攻 (1950–1951)|チベット侵攻]]) |

|||

[[File:Bundesarchiv Bild 135-S-11-07-36, Tibetexpedition, Militärparade, Trommler.jpg|thumb|200px|チベット軍 (1938)]] |

|||

[[1951年]]、[[ンガプー・ンガワン・ジクメ]]に率いられるチベット当局代表はダライラマの許可を得て<ref>Goldstein 2007, p96</ref>、中国政府との北京での交渉に参加した。結果的に[[十七か条協定]]が結ばれ、チベットを覆う中国の主権が明言された。この合意は数ヵ月後、ラサで批准された。<ref> Goldstein 1989, pp. 812-813 </ref>この後、チベット政府は自治の枠組みを保とうと努力を続けた。 |

|||

人民解放軍がチベットに駐留したことでチベットは[[中華人民共和国]]の支配下に入ることになり、中国の[[自治区]]となった。中国政府は宗教を排撃し、遊牧地であった土地を取り上げ、[[漢族]]の大量入植を進めた。このため、チベット人との軋轢が高まり、チベット人は反乱を起こした。[[ゴンボ・タシ]]は東チベット人を中心とした反乱部隊[[チュシ・ガンドゥク]]を結成しチベットは動乱状態になった。([[カム反乱]])その中で生命の危機を感じた[[ダライラマ]]は1959年に西蔵を脱出し、インドへと逃れ[[チベット亡命政府]]を立てることになった。 |

|||

{{Main|チベット侵攻 (1950–1951)}} |

|||

中国共産党政府によるチベット[[併合]]後、チベット人による抵抗運動はことごとく弾圧され、多数の市民が[[大量虐殺]]の対象となっている。中国政府は、チベット併合後、一貫して、独立運動・亡命政府を「[[分離主義]]」として非難し、侵攻や併合および虐殺その他を正当化している。 |

|||

1994年の「第三回チベット工作座談会」では中国によるチベット政策が次のように表現されている<ref>フランソワーズ・ポマレ「チベット」創元社、2003年,124-5頁</ref>。 |

|||

{{Squote|蛇を殺すにはまず頭を切らねばならない。頭を切らねば我々は分離独立主義との闘争に勝利できない。我々とダライラマ一味との闘争は、信教や自治の問題ではない。我が国の統一を確固たるものにし、国民のなかから独立の動きが生まれるのを許さないことである。あらゆる独立の動きを絶えず法律に従って粉砕しなければならない。彼らを殲滅し、厳罰に処すべきである--''第三回チベット工作座談会の精神を広めるための資料、チベット人民プレス、1994年10月1日''}} |

|||

また産児制限として、不妊手術なども行われており、これは[[東トルキスタン]]でも行われている。 |

|||

===中国による核関連施設=== |

|||

中国はチベット地域にチベット側に合意をととらず秘密裏に[[放射性廃棄物|核廃棄物]]処理場や[[核ミサイル]]基地建設を進めてきていたことが近年明らかになっており、中国側もこれらの施設の存在については現在は否定していない。これらの核廃棄物には中国の[[核実験]]で生じたものや、また海外の廃棄物を引き受けたものがあるともいわれる。また「処理施設」といっても放置しているだけであり、住民の被爆が亡命政府をはじめ懸念しているが、調査は行われていない。 |

|||

====放射性廃棄物処理施設==== |

|||

1992年の[[有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約]]では、輸入国の同意なしの有害廃棄物の輸出を禁止しているが、中国はこれに調印している。1993年の[[人権世界会議]][[ウィーン宣言]]では、「毒物および危険物質の[[不法投棄]]は、人類の人権、生命、そして健康を脅かす重大な問題となりうる」とされ、1998年の会議では「特定の工業国が有害廃棄物リサイクルによって利益を得ることがないようにしなくてはならない」とされたとき、中国はこれを支持した<ref>1998年2月23日から27日にかけてマレーシアのクチンで開催された第4回会議</ref>。 |

|||

一方で中国はチベット高原にチベット側の合意なしに廃棄物を投棄してきた<ref>[http://www.tibethouse.jp/atomic/atomic07.html チベットの核]</ref>。1984年には、中国は60億ドルでヨーロッパの原子炉の4千トンの[[放射性廃棄物]]を[[ゴビ砂漠]]に保管している<ref>1984年2月18日、「ワシントン・ポスト」</ref>。ダライ・ラマ法王は、中国政府が西欧諸国など海外の核廃棄物をチベットに投棄する計画について明らかにしている。ほかにも海外の廃棄物を中国が受け入れることについては例えば1991年には米国メリーランド州バルチモア市の下水汚物<ref>書類には輸送物が中国語で「川の沈泥」を意味する「ヘニ」と記載されていた。</ref>2万トンが中国に144万米ドルで輸出された。仲介した海南陽光グループは、中国の輸入規則では輸送に政府の承認は不要とした。しかし、米国ミルウォーキーの下水処理施設では汚染物質と筋萎縮性側索硬化症の発生との関連が[[グリーンピース]]らによって報告されるなど、廃棄物の汚染の危険性が抗議され、このチベットへの汚物輸送は中止となった。 |

|||

中国は1991年4月、チベットにおける核兵器の配備と核廃棄物により核汚染が広がっているという主張に対し「全く根拠のない話」としたが、チベットへの核廃棄物投棄を認めている<ref>1991年4月18日、新華社通信</ref>。中国核国営公社(China National Nuclear Corporation)のユー・ディーリャンは「中国は、89年から93年まで、多大な費用をかけ、閉鎖された核兵器基地の環境状況の厳重管理にあたった」と述べている。 |

|||

1993年 、リシュイ(Reshui)とガンズィ(Ganzihe)近辺で病気の発生率が異常に高いという、現地のチベット人医師タシ・ドルマの報告によると,「第九学会」と呼ばれる核基地付近で放牧していた遊牧民の子供たちのうち7人がガンで死亡した<ref>インターナショナル・キャンペーン・フォア・チベット発「核とチベット」による</ref>。1993年時点で中国は、[[甘粛省]]西側の乾燥地帯に初の放射性廃棄物投棄センター建設をはじめ、さらに中国南部、南西部、東部に建設を計画中であった<ref>1993年11月10日付のロイター通信</ref><ref>甘粛省投棄センターの容量は、当初、6万立方メートルだったが、20万立方メートルにまで拡張された。中国核国営公社のユー・ディリャンは甘粛省投棄センター建設費は100億元(12億5千万ドル)になると語っている。</ref>。廃棄物の[[地層処分]]についても現在は[[放射性廃棄物#高レベル放射性廃棄物 |深層処分]]が主流であるが浅層処分技術についても、中国は 「充分に安全」と考えている。[[高レベル放射性廃棄物]](HLW)用地について、中国政府関係者は、「中国には広大な配分地区があり、用地を見つけることは困難ではない」とし、チベットは北京からも離れているため「核廃棄物を投棄するには最適」ともされる<ref>[http://www.tibethouse.jp/atomic/atomic07.html チベットの核]</ref>。 |

|||

1995年7月には、海北チベット族自治州の[[ココノール湖]]附近に「20平方メートルに及ぶ放射性汚染物質用のごみ捨て場」があり、「軍の核施設(第九学会)により廃棄物は出たが、安全性は30年間完全に保たれ、環境への悪影響、基地で被爆者が出たことはない」と公式に発表した<ref>1995年7月19日付の新華社通信</ref>。しかし、核廃棄物が当初の保管の仕方、また現在の管理の仕方、および危険性の調査について詳細は公表されていない。 |

|||

1997年、北京のシンポジウムで中国は、台湾の核専門家に対し「台湾で累積される放射性廃棄物の投棄場を提供する。6万バレルの核廃棄物を引き取る」と申し出たが、台湾は断っている<ref>1997年5月28日付AFPの報道</ref>。 |

|||

====核ミサイル発射基地==== |

|||

チベット四川省のツァイダム(二カ所)、テルリンカ、青海省と四川省の境界の四カ所にミサイル発射用地が整備されている<ref> {{Cite book|和書|author=チベット国際キャンペーン|others=[[ペマ・ギャルポ]]監訳、[[金谷譲]]訳|year=2000|month=11|title=チベットの核 チベットにおける中国の核兵器|series=チベット選書|publisher=[[日中出版]]|isbn=4-8175-1250-4}}。[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/df-5.htm]</ref>。 |

|||

中国は、70年の初頭に、アムドの北西部先端にあるツァイダム盆地に[[DF-4 (ミサイル)|DF-4ミサイル]]発射用地を完成させ、核ミサイルを配備した。 |

|||

*小ツァイダム(Xiao Qaidam,Smaller Tsaidam<ref>北緯37.26度 東経95.08度。[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/da_qaidam.htm]、[http://www.fas.org/nuke/guide/china/facility/xiao_qaidam.htm]</ref>)には、射程4,500~7,000キロメートルの「東風―4」(DF-4)が配備されており、緊急時には大ツァイダム(Da Qaidam ,Larger Tsaidam<ref>北緯37.50度、東経95.18度。[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/da_qaidam.htm]</ref>に核ミサイルが移送される。 |

|||

*チベット高原の、青海省と四川省の境界上には、新ミサイル部門が設立され、4基の[[DF-5 (ミサイル)|DF-5ミサイル]]が配備されている。 |

|||

*テルリンカ(Delingha ,Terlingkha <ref>ツァイダム南東217キロメートル、北緯36.6度、東経97.12度に位置する。</ref>)には、DF―4、および[[大陸間弾道ミサイル]]([[ICBM]])が格納されている<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/delingha.htm]</ref>。テルリンカはアムドにある4つのミサイル発射用地の連隊本部でもある。 |

|||

*チベット自治区内のナクチュカ基地には、[[大陸間弾道ミサイル]]20基と[[準中距離弾道ミサイル]](MRBM)70基が配備され、ミサイルは、ナクチュカの南東25キロメートルのリスル山の地下に格納されている<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/index.html]</ref>。 |

|||

*チベット自治区ペロック峡谷のあるタゴ山<ref>[http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/index.html]。タゴ山は北緯32.15度、東経87.42度。</ref>や、ラサのドティ・プゥ<ref>ダプチ刑務所の北西3.5キロ、セラ僧院の西わずか1キロの位置にある。 |

|||

[http://tibet.turigane.com/tibetnuclear08.html チベットの核兵器]</ref>にもミサイルが格納されている。インドのバンガロールにあるジャーナリスト・カルナタカ組合による 「ジャーナリストとの対話」プログラムにおいてダライ・ラマ法王は、中国によるチベット核兵器工場建設について確実な情報を入手したと公表している。 |

|||

==関連項目== |

|||

*[[チベット独立運動]] |

|||

*[[チベット問題]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{脚注ヘルプ}} |

{{脚注ヘルプ}} |

||

{{reflist}} |

{{reflist|3}} |

||

==参考文献== |

|||

*旅行人ノート『チベット』第4版、2006年 |

|||

*ロラン・デエ『チベット史』春秋社、2005年 |

|||

*石濱裕美子 「グシハン王家のチベット王権喪失過程に関する一考察」『東洋学報』第69冊3.4合併号、1988年3月、pp.151-171。 |

|||

*石濱裕美子 「18世紀初頭におけるチベット仏教界の政治的立場について」『東方学』第77号、1989年01月、pp.143-129。 |

|||

*加藤直人 「一七二三年ロブザン・ダンジンの反乱:その反乱前夜を中心として」『内陸アジア・西アジアの社会と文化』 1983年、pp.323-168。 |

|||

*加藤直人 「ロブザン・ダンジンの叛亂と清朝:叛亂の經過を中心として」『東洋史研究』第四十五巻第三号號、1986年12月、pp.452-478。 |

|||

*加藤直人 「一七二三〜四年、青海におけるラマの活動」『武蔵野女史大学紀要』十九、1984年、pp.323-349。 |

|||

*[[佐藤長]] 「ロブザンダンジンの反乱について」『中世チベット史研究』 同朋舎、1986年3月15日。 |

|||

*Bell, Charles Alfred. ''Tibet: Past & present'' (1924) Oxford University Press ; Humphrey Milford. |

|||

*Chapman, F. Spencer. ''Lhasa the Holy City'' (1977) Books for Libraries. ISBN 0836967127; first published 1940 by Readers Union Ltd., London |

|||

*Goldstein, Melvyn C. ''A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State'' (1989) University of California Press. ISBN 978-0520061408 |

|||

*Goldstein, Melvyn C. ''The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama'' (1997) University of California Press. ISBN 0-520-21951-1 |

|||

*Goldstein, Melvyn C. ''A History of Modern Tibet, Volume 2: The Calm Before the Storm: 1951-1955'' (2007) University of California Press. ISBN 9780520249417 |

|||

*Grunfeld, A. Tom. ''The Making of Modern Tibet'' (1996) East Gate Book. ISBN 978-1563247132 |

|||

*Lamb, Alastair. ''The McMahon Line: A Study in the Relations between India, China and Tibet, 1904 to 1914'' (1966) Routledge & Kegan Paul. 2 volumes. |

|||

*Shakya, Tsering. ''The Dragon In The Land Of Snows'' (1999) Columbia University Press. ISBN 0-231-11814-7 |

|||

| 70行目: | 250行目: | ||

[[Category:チベット研究|れきし]] |

[[Category:チベット研究|れきし]] |

||

[[Category:中央ユーラシア史]] |

[[Category:中央ユーラシア史]] |

||

[[Category:東アジア史]] |

|||

[[cs:Dějiny Tibetu]] |

[[cs:Dějiny Tibetu]] |

||

2011年11月2日 (水) 07:51時点における版

チベットの歴史(ちべっとのれきし)では、7世紀に吐蕃王朝によるチベット高原の統合に成立したチベットの、現代にいたるまでの歴史通史を概説する。

概要

漢代より羌・氐の名でチベット系と思われる民族の記述がみられる。

7世紀、吐蕃王朝によるチベット高原の統一を契機として、高原の住人たちに「チベット国」、「チベット人」の観念が共有されるようになった。

古代

吐蕃王朝は、中国の唐王朝と、断続的に交戦・停戦/和平を繰り返しつつ交際し、822-823年には、対等・平等の立場で講和や国境の確定、使節の往来などをとりきめた二カ国間条約の締結に成功した(唐蕃会盟碑)。

吐蕃王朝の崩壊以後は、地方の領主が特定の宗派と結びつく氏族教団(教団領主)が各地に成立した。

842年には、吐蕃の王族の一部が西チベットでグゲ王国(古格王国)を建国した(842年 - 1630年)。ほか、青唐王国がある。

中世

サキャ派時代

モンゴル帝国がチベットに進出してきた際には、氏族教団の一つサキャ派がモンゴル帝国の後ろ立てを得て、他の氏族教団や諸侯の上に君臨した。

1240年、モンゴル帝国の第2代大ハーンオゴデイの息子コデンはチベットを攻略し、カダム派の寺院を焼き、僧侶を殺した。一方、6代目座主のサキャ・パンディタの名声は遠くモンゴルにまで聞こえており、コデンはサキャ・パンディタに面会を要求[1]、1244年、サキャ・パンディタは2人の甥、パクパとチャクナ(1239 - 1267)を連れ、コデンと青海湖の付近で面会した。この時にコデンがサキャ・パンディタを見込んだ理由は不明であるが、1249年、コデンはサキャ・パンディタに、ラサやサキャのあるウー・ツァン地域に対する政治権限を与え、サキャ派とモンゴルとの同盟が形成された。これは、中央チベットにおけるコン氏の政治力が強かったことも物語っている[1]。1260年にクビライがモンゴル帝国の第5代大ハーンに即位すると、クビライのもとにいたパクパは1260年に帝師に任命され、元における仏教に関する全権を任された。1264年にはパクパのために最高統制院が作られた。また、パクパにアムド、カム、ウー・ツァンに対する政治的、宗教的権威を委ねた[1]。1270年、パクパはクビライに請われてモンゴル語を記述するためのパスパ文字を作った。また、パクパの弟チャクナはコデンの家系の王女を娶っている[1]。

以後のモンゴルとチベットの関係を、単純に西欧的な意味での「宗主国・属国」という関係で見ることはできない。フビライは手紙の中でパクパに「私はあなたの保護者であり、ブッダの教えを広めることはあなたの務めである」と語っている。これはあくまでも個人と個人の関係である。皇帝は政治的な保護の権力を行使し、帝師はチベットだけでなく中国を含む全モンゴルに宗教的な影響を与えている。これ以後も1911年の辛亥革命まで、中国とチベットの関係は概ねこのようであった。チベットから見ればチベットの守護者観音菩薩と中国皇帝文殊菩薩は同格である。しかし中国から見れば中国皇帝と同格ということは定義上ありえず、両者の関係はチベットからみるか中国から見るかで大きく異なる[2]。

この時期のチベットには、モンゴル帝国の王子が率いる駐屯軍が配置され、帝国を覆う駅伝網が展開され、またチベットの諸侯・教団の代表となっていたサキャ派の管長は、チベットの地をはなれ、「帝師」・「国師」(「大ハーンの仏教の師」の意)や「宣政院」(モンゴル帝国の仏教徒とチベットの地を管轄する機関)の長官職に任命されて、大ハーンに随行して帝国の首都大都(現北京)や上都を季節移動していた。

クビライは1288年に宣政院を設立し、サキャ派の長の帝師がここで指導し、チベットを支配した。パクパが1280年に死んでからも75年ほど、サキャ派はサキャ寺院を僧院都市として、モンゴル帝国が衰退するまで中央チベットを支配した。また、チベット全域に対しても大きな権限を持った。[1]。

モンゴルはチベットを13地域に分け、それぞれの領主を万戸長(ティポン)に任命して支配していたが、1285年に、ラサ北東100kmほどの位置にあるディグンの万戸長がイルハン朝と結んで反乱を起こした。最初は勝ち進んだが、1290年にはサキャ派の軍隊に破れ、本山ディクン・ティルを焼き討ちされている。[3]。

10代目座主のデチェン・サンポ・ペルの子供クンガ・ロデが8代目帝師となり、1347年、クン氏をシトク家、ラカン家、ドゥムチョー家、リンチェンカン家の4ラプダンにわけ、受け継いだ遺産も分割した。後にこの4ラプダンが対立し、代わりにカギュ派の支派パクモドゥ派が力を付けていった。サキャの小さな町は内乱寸前となり、モンゴルは1320年代末に宣政院を廃し、モンゴルとサキャ派の絆はなくなった[3]。

パクモドゥ派時代(1354-1480)

パクモドゥ派のチャンチュプ・ギェルツェンは反乱を起こし、1348年にツェルが、1350年にディグンが陥落した。チャンチュポ・ギェルチェンは1354年には中央チベット全域を支配し、サキャ派の長と面談している。1358年にサキャ派の長は大臣に暗殺され、サキャ派のチベット支配が終わり、パクモドゥ派が支配するようになった。同時に、チベットは中国の支配を完全に脱した[3]。サキャ派にかわって氏族教団パクモドゥ派が中央チベットを掌握したが、パクモドゥパ政権はモンゴル帝国・明朝との交渉を統制しようとはせず、明王朝も、明に使者を派遣してくる諸侯や諸教団と冊封・朝貢関係を取り結ぶだけで満足した。

リンプン派時代

1420年代、タクパ・ギェルツェンの次男サンギェ・ギェルツェンはリンプン家の娘と結婚した。タクパ・ギェルツェンが死亡すると後継者争いが起き、リンプン家の支援を受けたサンギェ・ギェルツェンが1432年に6代目パクモドゥ派の長に即位した。しかし翌1433年には罷免され、リンプン家の妻との長男タクパ・ジュンネがデンサ・ティル寺院から戻って7代目として即位した。リンプン家はチベット中西部のツァンを支配し、シガツェ東部のリンプンを首都とした[4]。一方、パクモドゥ派の本山デンサ・ティル寺院は政界とは別に僧正位が支配していたが、1444年に僧正位の僧が死ぬとこれを空位にし、リンプン家がネドンをも支配した。パクモドゥ派の長の領土はラサ周辺のウーのみとなった[5]。

1480年代、ラサでゲルク派とカルマ派が対立して寺院を焼き打ちする事件が起こる。これを機会にリンプン家の長トンユ・ドルジェはカルマ派の摂政シャマル派と結び、ウーに侵攻し、パクモドゥ派の長クンガ・レクパは首都ネドンから追放された。トンユ・ドルジェはチベットを支配するようになるが、1506年に彼が死ぬとネドンは無政府状態となった。

ツァンパ政権時代(1565-1642)

1565年にはリンプン家の行政官ツェテン・ドルジェがツァントェ王としてシガツェを中心としてツァン・デパを支配し(ツァンパ政権)、リンプン家のチベット支配が終わった[6]。ツァントェ王は17世紀にはウー地方にも勢力をのばした[7]。1642年 、オイラトのハーンにしてホショト族長のグシ・ハンに敗れて滅びた。その後もチベットでは争いが続き、ダライ・ラマ5世が17世紀に支配体制を確立するまで安定した平穏は訪れなかった。

近世

17世紀半ば、ゲルク派の有力な化身ラマの名跡ダライラマを信仰するオイラトの指導者トゥルバイフがチベット高原の大部分[8]を制圧し、ダライラマ政権が成立した。

グシ・ハン王朝とガンデンポタンの時代

デプン寺のダライ・ラマ5世の財務監ソナムチュンペルがオイラト族ホショトト部指導者グシ・ハンと結び、グシ・ハンは1637年から1642年にかけてチベットの全域を平定、いくつかの大領主を滅ぼし、その他の各地の諸侯を服属させ、グシ・ハン王朝を樹立した。4代約80年続いた。

グシ・ハンは同盟者ソナムチュンペルの功績に応じて、チベットの中枢部(ヤルンツァンポ河流域)がダライラマ領として寄進した。その統治機関としてチベット政府ガンデンポタンが発足した。1653年から1654年頃に編纂された法典には、チベットのハンと、ガンデンポタンの首班デシーが「ダライラマの下で「日月の一対」をなす」と描写されている。1645年にはダライ・ラマ五世がポタラ宮の建設をはじめた(1695年完成)。

満州族清国との国交

ダライ・ラマ5世が幼い頃、中国では明が政権を握っていたが、その北方では満洲民族が力を付けていた。「満洲」は彼らの自称であり、文殊菩薩(マンジュシュリー)の「マンジュ」に漢字を当てたもので、仏教を奉ずる民族だった。満洲民族は西のモンゴル高原諸勢力を次々と従え、1636年に清を建国、1637年には李氏朝鮮を従え、1644年には中国を併合した。この時の清の皇帝は順治帝であった。チベットもこの新興勢力に無関心だったわけではない。当時はまだダライ・ラマ政権が確立する前であり、1640年代、ダライ・ラマ5世を始めとするチベットの有力勢力が、清の支援を受けるべくそれぞれ使者を送っている[9]。

清としてもチベット仏教は大事であったが、モンゴル高原諸勢力も深くチベット仏教を信じており、彼らの懐柔のためにもチベット仏教の管理は重要であった。順治帝は何度もダライ・ラマ5世に首都北京に出てくるよう言い、1650年には清から贈り物を添えた代表団が派遣されている[10]。しかしこの頃にはダライ・ラマ5世の権力と権威は確立されており、清を無理に訪問する理由は無く、しばらくは断り続けた。1652年にようやくダライ・ラマ5世は北京を訪れた[11]。順治帝は、異民族への待遇としては異例なことに、自ら北京から数日の距離まで出向いてダライ・ラマ5世を迎えた。順治帝はダライ・ラマ5世に対して改めてダライ・ラマの称号を贈り、ダライ・ラマ5世は順治帝に文殊皇帝の称号を与えている。このとき、ダライ・ラマ5世が清国皇帝に従属したか、それとも両者対等の対面であったのかは、現代でもよく議論にされる。当時の清国側とチベット側の記録にすでに認識の食い違いが見られる[7]:140。

1682年に、ダライ・ラマ5世が死ぬと、後継者争いが起き、デシー・サンギェギャムツォらがダライラマ五世の宗教的・政治的権威を自らが継承したという自己神格化をも試み、グシハン一族の排除を目指した。

ジュンガルの侵攻と清朝による青海出兵

グシハン一族が支えたダライラマ政権は、18世紀初頭、ダライラマ五世の後継者を誰とするかをめぐって内紛を起こし、オイラト本国(ジュンガル部)や清朝の介入をまねいた。1717年、オイラト本国を支配するジュンガル部の奇襲により嫡系が断絶。1718年と1720-21年に清朝の康煕帝は「ダライラマを擁するグシハン一族」という政体の復活を目指し、介入する。

グシ・ハン一族によるチベット東部の支配形態には、数年任期の代官を派遣して統治にあたらせる直轄領と、古くからの歴史をもつ諸侯に貢納させ、所領の安堵や内紛の調停を行う諸侯領とがあったが、中国において清朝の支配が確立すると、中国との隣接地方に位置する諸侯の中には、領主の跡目争いや内紛などで、清朝に頼ろうとするものがでてくるようになり、17世紀後半より、チベットと中国の境界地方では、グシ・ハン一族と清朝地方官の小競り合いがみられるようになった。清朝側では、グシ・ハン一族のチベット諸侯への支配について、「本来『内地』に属するはずの番人たちが、不当に蒙古の支配を受けている」という立場をとっていた。

1720年、ジュンガルの侵攻に対する救援を名目に康熙帝が介入した際には、リタン、バタンの有力者たちを「招撫」(清朝の支配下に入るようもとめること)し、また雍正帝はカム地方に地方官を派遣し、カム地方の諸侯に清朝の冊封を受けるようもとめ、拒否するものは天子に戦を仕掛けたものと見なすと威嚇、グシ・ハン一族から抗議をうけている。

雍正帝による青海出兵

康煕帝の後を継いだ雍正帝は父帝の方針を一転し、グシハン一族の権限や権益をチベットから排除することをめざし、グシハン一族が本拠をおくチベット東北部・アムド地方の北部に位置する青海草原に1723年に侵攻、翌1724年までに、グシハン一族をすべて制圧した。雍正帝はグシハン一族がチベットの諸侯たちやチベットの各地に有していた権限・権益をすべて接収、80年間つづいたグシハン一族のチベット支配はほぼ完全に靴替えされ、グシハン一族が本拠地をおいていた青海草原と直属の青海ホショト部族は盟旗制、アムド地方とカム地方東部の諸侯たちは土司制によって清朝の支配下に組み込まれた。

康熙帝は、「グシ・ハンの立てた法」をチベットの正統な政体とみなし、ジュンガルのチベット侵攻に対する介入にあたっては、「ダライラマを擁するチベット・ハン」という旧体制の復活を支援するという建前にもとづいて行動したのに対し、雍正帝は十八世紀初頭以来続くグシ・ハン一族の内紛を、懸案解決の好機とみなし、1723年、内紛の当事者ロブサンダンジンを「清朝に対する反乱者」と決めつけ、 年羮尭を司令官(撫遠大将軍)とする遠征軍を青海地方に派遣し、グシ・ハン一族を一挙に制圧する。雍正帝はグシ・ハン傍系一族を屈服させ、彼らがチベットに有していた様々な権限や権益を略奪した。この攻撃によりグシ・ハン一族はチベット王権も喪失して王朝は終焉をむかえた。

雍正のチベット分割

1724年5月に、年羮堯が「青海善後事宜」を提出し、チベット再編案を提出した。この提案を受けて雍正帝は、グシハン一族が支配下においていた諸侯領・直轄領を1724年から1732年にかけて、チベットをタンラ山脈よりディチュ河にかけての線で二分し、西南部はガンデンポタンに委ね、東北部のモンゴル王公、チベット人諸侯らは青海地方と甘粛省、四川省、雲南省などの諸省に分属させた(雍正のチベット分割)。

- ダライラマ領に付け加える部分 →(1642年以来の元来のダライラマ領とあわせて西蔵)

- 西寧に駐在させる大臣(西寧辧事大臣)に管轄させる部分 →(「青海地方」の成立)

- 中国の「内地」各省(甘粛・四川・雲南)に分屬させる地域

に3分した。

元朝の万戸制、明朝の衛所制による冊封体制のいずれも、中央チベット(ウー、ツァン)と東部チベット(アムド、カム)に「内地とそれ以外」という区分をもたらすものではなかったし、清朝の歴代君主たちもチベット仏教圏の民に対しては文殊皇帝として、ダライラマを擁する姿勢を示し続けており、「小邦」と利など争わぬ「天朝の主」としてダライラマの権益を侵害しうる立場にはなかった。チベットの国土に対する「ダライラマの香火之地」と「内地」という二分割は、康熙帝の対チベット方針を覆し、グシ・ハン一族の権益を剥奪して我がものにすることを正当化するロジックとして、この時に創始されたものである。

雍正帝が設定した、このチベット高原の分割の枠組みは、19世紀第2四半期以降崩壊するが、1951年にチベット侵攻を行い、チベット高原全域を制圧した中華人民共和国は、1955年、雍正のチベット分割の際に設定された区分をほぼそのまま復活する形で省級の行政区画を行い、チベット民族自治区を西蔵部分のみに限定し、その他のチベット各地を「内地(中国本土)」諸省に組み込んだ。

1728年から47年までポラネー政権が成立した。

清朝のチベット支配は、1750年の郡王政権の転覆、1789, 1793年のグルカ戦争における支援などによって強化されていった。

近代

清朝のチベット支配の終焉

19世紀に入ると清朝は1840年のドグラ戦争、1855-56年の第3次グルカ戦争などにおける無策により、チベット人の信頼をうしなっていった。

1905-10年の趙爾豊による蜀軍のチベット侵攻にあたり、清朝の朝廷は、趙爾豊の側に立ってチベットの抗議を否定し、インドに脱出したダライラマ13世に対し、「廃位」や「別の転生者の捜索」を命じたため、清朝の権威は完全に地におちた。以後、チベットはモンゴルと連絡をとりながら、「清朝からの独立」を模索しはじめる。

グンポナムギャルの乱とガンデンポタン政府

カム地方ニャロン(中国名新龍県)の領主グンポナムギャルは、19世紀半ば、十八諸侯とよばれるカム地方の領主の大部分を制圧した。これらの諸侯は1725年以来、成都の四川総督を介して兵部から冊封を受けており、清は反乱を鎮圧し、諸侯を救援せねばならない立場にあったが、清国はこの時期太平天国との戦いで、カム地方の戦乱に介入する余力はなかった。

清にかわってこの動乱を収束させたのがガンデンポタンチベット政府である。ガンデンポタンは数年かけてグンポナムギャルを打倒し、カムの十八諸侯を旧領に復帰させた。清の朝廷は、ガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンがニャロン(グンポナムギャルの本拠)を接収することを認めた。ガンデンポタンはニャロンにニャロン総督(ニャロンチーキャプ)を派遣し、直轄地として支配した。これによりガンデンポタンの勢力圏は、ディチュ河を越えて東方に拡大し、従来名目的には四川省に帰属していたカム地方東部の諸侯にもつよい影響力を発揮するようになった。

清国は、中国における諸反乱をほぼ収束させると、清末新制に着手した。「清末新制」は、清国における国家体制の近代化であるが、チベット、モンゴルなどに対しては、従来中国とは別個の法制・行政制度のもと、盟・旗の長や土司職にある諸侯たち、ガンデンポタンなど、その民族自身による統治に委ねてきた体制を根本的に覆し、省・州・県を設けて中国に組み込むことを目指す、というものであった(東トルキスタンでは、すでに1878年に省制が施行され、行政機構の中国化が達成されていた)。

現代

趙爾豊による健省運動とチベットの独立

1905年、四川総督の趙爾豊は四川軍を率いてチベットに侵攻、雍正のチベット分割以来、名目上、四川省に帰属してきたカム地方東部の諸侯や、1642年に成立しラサに本拠をおいてチベットの中央部を統治するガンデンポタン軍などを次々と破り、1910年、ラサに入城した。ダライ・ラマ13世はインドへ逃れ、趙はカム地方の諸侯やガンデンポタンによる支配を排し、その他のチベット人諸侯の小政権をすべて取り潰した。さらに趙はガンデンポタンや、ガリ地方からウーツァン地方にかけての地方に西蔵省を、カム地方(雍正のチベット分割以来、西蔵、四川、雲南に三分)に西康省を設置し、従来、チベット人自身の統治に委ねられていたチベットの国土を、省制度を敷くことにより中国へと併合することを目指した。しかし趙が統治機構の整備に取り組み始めてほどなく、1911年に中国で辛亥革命が勃発、趙は成都に戻ったところで革命派に殺害され、趙が配置した行政機関や駐屯軍は、ガンデンポタンからの反撃や、地元勢力の蜂起により、次第に崩壊していった。

チベット側はこれに乗じて反攻を開始、1913年にラサを奪還して独立を宣言する。チベットの統一と独立を目指すガンデンポタンはこの省の全域を失地回復の標的とし、ディチュ河(金沙江)西岸の地を奪還(1905年まではガンデンポタンの統治下にあった)し、さらに東岸への進出を狙った。また、ディチュ河東岸の地も、中国の支配を嫌うカム諸侯の抵抗により、かろうじて県城と主要街道を押さえるのみの有様となり、省として発足する条件が整わぬため、ながらく「特別地区」という位置づけに甘んじた。

チベット独立とダライラマ政権

清朝が崩壊した1912年から中華人民共和国によるチベット侵攻の1951年まで、チベットのダライラマ政権は、チベットの国土の半ば以上に排他的実効支配を確立(事実上の独立状態)し、国際社会に対し、国家としての独立を求め、イギリスをはじめ、独立国として承認されていた。

辛亥革命と清朝崩壊に続いて、チベット軍は奇襲によってチベットに駐屯していた清国軍守備隊をチベット内から追い払った。続いてラサに駐在していた清の役人はチベット中心部での清軍の降伏と撤退が盛り込まれた「三点合意」にサインを強いられた。ダライラマ13世は1910年に清軍の進攻があって以来インドに逃れていたが[12]、1913年早くにラサに戻った。そして「聖職者をパトロンとした中国人のチベット植民地化の意図」を非難し、「我々は小さい、宗教的な、独立国家である」と述べた、宣言を発布しチベット中に広めた。[13][14]

中国の臨時大総統となった袁世凱はダライラマに彼の宣言を取り下げるようにと電報を送った。ダライラマはこの書面を突っぱね、「チベットにおいて世俗と聖職の両面での統治の行使を目指している」[15]と返答した。1913年、ダライラマは中国皇帝とチベットの関係は「後援者と聖職者の関係であってどちらかからどちらかへの従属に基づいたものではなかった」[13]と明言された声明を発し「われわれは小さい、宗教的、独立国家である」[13]との宣言を発した。

1913年早期、アグワン・ドルジェフと二人のチベット人代表[16]はウルガで両国の中国からの独立の宣言を互いに承認したモンゴル-チベット間の条約に署名した。(蒙蔵条約)後にダライラマ13世はイギリスの外交官に、アグワン・ドルジェフはチベットのためのいかなる条約も締結する権威立てをしていなかったと語っている。[17][18]この条約文は公表されていなかったため、最初はこの条約の存在が疑われていた。しかし、1982年にモンゴル語の書面がモンゴル科学大学で公表された[16]。

シムラ会議とマクマホンライン

1913年から14年にかけてシムラにおいて英国、チベット(ガンデンポタン)、中華民国の三者の間で会議が開かれた。英国はロシアと中国がモンゴルに対して初期に行った合意のようにチベット人居住区を内チベットと外チベットに分割する提案した。外チベットはほぼ現在のチベット自治区と同じ地域であり、中国の総主権の下に自治し、この地域では中国は「行政への干渉」を控える。一方、東カム、アムド、ラサからなる内チベットでは宗教上での問題の支配のみが保たれるとした。[19]1908年から1918年、中国の守備隊はカムにおり、地元の王子はその司令官に従属していた。

当時イギリスは中国のチベットを覆う宗主権を認識しており[20]、チベットを中国の県に変えないという中国政府との合意とともに、中国領土の一部と同等にチベットの状態が断言されていた。[21][22] しかし、内チベットと外チベットの明白な境界線に関した点で交渉が決裂すると、英国の交渉長官であったヘンリー・マクマホンはチベット-インド国境にマクマホンラインとして知られる線を引いた。この線によって英国はおおよそ9000平方キロメートルものチベットの歴史的領域、タワン県を併合した。これは現在のインド北東端、アルナーチャル・プラデーシュ州に一致する。のちに中国政府はこのマクマホンラインが不法に多くの土地をインド側へ変えたと主張した。この地域はインドではアルナーチャル・プラデーシュ州と呼ばれ、中国では南チベットと呼ばれている。英国はすでに地元の族長たちと合意を締結して、1912年には運営のために北西辺境地域を立ち上げた。

シムラ条約は3者の代表団によって締結されたが、北京政府は外チベットと内チベットの間の国境を書くことに対する不満からすぐに合意を撤回した。このため、マクマホンとチベット人代表はこの合意に示された全ての事柄において中国のいかなる主張も拒絶する通牒の付託されたこの条約を、英蔵相互条約としてサインを行った。

英国の運営していたインド政府は最初は1907年に結ばれた英露協商に矛盾するとしてマクマホンの相互条約を拒絶した[23][24]。しかし、マクマホンラインはその後も英国政府、ならびに独立後のインド政府にとって国境と捉えられた。一方、中国の視線に立てばこの土地は以前から中国領であり、中国はチベット全域に主権を主張しているうえ、この条約にサインを行っていないためにこの条約は無効であり、インドによるこの地域の併合と運営は違法であった。この双方の認識の違いは1962年の中印紛争へと結びつき、国境問題は現在も続いている。

1938年、英国は最終的に二国間協定としてシムラ条約を発効し、マクマホンライン以南のタワンの僧院にラサへ税を収めることを終えるように求めた。歴史を改訂する試みの中、C.U.アッチソンの「条約の収集」のなかの関連ある巻に、図書を見る限り元々シムラでは拘束力のある合意には達することが無かったとの注釈の付けられたものが発表されている[25]。これは1929年の偽の発効日を持つ新しい巻に取り替えられ、それを中国ではなく、チベットとイギリスが協定は拘束力があると受け入れたと述べた編集者の解説が付いたものが発表された。

当初、英国政府にシムラ協定の正当性に疑問を持たせた1907年の英露協商は、ロシア側から1917年に破棄され、1921年には英露双方に破棄された[26]。しかしながらチベットは1940年ごろマクマホンラインの位置を変えた。1947年遅くにはチベット政府は新しい独立インドの外務省に、マクマホンライン以南のチベット人地区に対する主張が述べられた書簡を書いた[27]。中国政府はシムラ書簡にサインを拒んでいたことから、認識の一致として、マクマホンラインの正当性に逃げた[28]。

軍閥時代のガンデンポタン政府と中華民国

軍閥時代の間、中国はチベットに干渉する力を持つことができなかった。1918年、ラサはチャムドと西カムの統治を取り戻した。揚子江に沿って休戦が行われ、このときチベット政府は衛蔵のほとんどと西カムを支配しており、大体現在のチベット自治区の境界と一致する。揚子江に分割されている東カムは劉文輝将軍の軍閥に占領されており、忠誠心を変えた現地のチベット人王子が統治を行った。アムド(青海)はさらに複雑であり、西寧地区は1928年から回族の将軍馬歩芳とそのムスリム一家の将軍の馬家軍に占領されており、彼らは一貫してアムドの残りへの影響力維持に努力した。青海の残りの地域は地元政府が統治していた。南カムのほかに雲南の一部には1915年から1927年にかけて雲南軍閥が伸びており、知事で将軍である竜雲は中国内戦の終わり頃、蒋介石の命令で杜聿明が彼を排除するまで雲南に居続けた。

ガンデンポタンチベット政府は、1917年-1918年、1931年-1933年にかけて、中華民国と戦火を交え、ディチュ河(金沙江)に至るまでのカム地方の西部に対する支配権を徐々に回復していった。やがてチベットと中国は、それぞれカム地方の全域が自国の管轄下にあるという建前の地方行政単位をもうけた。チベットは、カム地方西部の中心都市チャムドに「ドカム総督府」を置き、閣僚級のアムド・カム総督(ドメーチーキャプ)を配して統治にあたらせた。

一方、中華民国は、発足以来、カム地方に対して省制を施行することができず、川辺特別区をおいていたが、国民政府時代の1939年、日中戦争の勃発にともない、国民政府は特別地区解消を急ぎ、実効支配の及ぼばないディチュ河以西をも名目上の範囲として、西康省を設置した。実効支配領域はディチュ河東岸に限られたダライラマ13世の治世、北京はその領域に代表者をおくことは無かった。

1912年にAmbanをチベットから追放してから、チベット-中国間の交渉は英国が仲裁する場合のみに行われた[14]。1934年、ダライラマ13世が死す。以後、直接交渉が再開され[14]ラマの死に際して中国は黄(Huang Musong)率いる「弔意使節」をラサに贈った。[29]

ダライラマ13世死後、噶廈はチベットが自らの政治情勢を管理できたならば、チベットは名目上中国の一部のままだったという1914年の立場を再び主張した[30][31]。 1912年以降チベットは中国の制御から事実上独立していた。しかし、チベットの内部の政治事情に触れられない状況で残されており、中国がカムやアムドのチベット人に対しての支配を放棄したならば、他の場合、中国の一部としての名目上の下位の状態を認められてもかまわないということを暗示していた。[32]中国はチベット統治が断絶しなかったという主張を支持して、国民議会と国会の両議会にずっとチベット人議員の名前が保存されていることが公式記録は表していると主張している[33]。

1934年より1935年にかけ、長征によりカム地方を通過中の労農紅軍第四軍の支援によりチベット人人民共和国が設立されたが、紅軍の撤退とともに、ほどなく解体した。

ダライラマ14世と第二次世界大戦後

1935年、ダライラマ14世テンジン・ギャツォは東チベットのアムドで生まれ、先代の転生者と認められた。彼は1937年にラサに連れられ、1939年に公式式典が行われた。中国は国民党政府がダライラマ14世を認定し、国民党の代表者呉忠信が式典を統括したと主張している。1940年2月の認定命令と式典の記録映画がまだ存在している。ツェリン・シャキャは呉忠信は他国の代表と同じく式典に参加していた、しかし、彼が取り仕切ったと言う証拠は全くないとしている。

1942年、チベットは外務省を設立し、1946年には第二次世界大戦終結関連の祝賀使節を中国とインドに送っている。中国への使節は蒋介石中国国家主席宛ての手紙を与えられており、これには「我々は権威ある宗教的の政治統治を通した連続的なダライラマによる国家統治のようにチベットの独立を守り続けたい」と表されていた。この使節団は南京で行われた中国の憲法制定議会にオブザーバーとして参加することを許可された。[34]一方、1942年、アメリカ政府は蒋介石政府に中国のチベットへの主張に異議を唱えたことは無いと語った[35]。チベットは日本に同情的な姿勢を貫き、連合国による中国への武器輸送を拒み中立を保った[36]。

1947年、チベット政府は代表派遣団をインド、デリーで行われたアジア会議に送り、ここで自身を独立国家と表し、インドは1947年から1954年にかけてチベットを独立国家と認識したとされる。[37]また、この会議にはチベット旗が持ち込まれたが、これは公的集会におけるチベット旗の最初の出現だった。[38]

1947年から49年にかけて、ラサはツェポン(Tsepon、蔵相)であるW.D.シャカッパ(W.D. Shakabpa)率いる「通商使節団」をインド、香港、南京、アメリカ、英国へと送った。訪問された国はチベットは中国から独立しているという主張への支援を表現しないように気を配り、この使節と政治的問題を協議しなかった。[39]通商使節団の役人はインドの中国領事館で適用され、新しく支給された中国のパスポートを使い香港経由で中国に入り、3ヶ月間中国に滞在した。一方、他の国は使節団がチベット政府によって支給されたパスポートで旅行することを許した。米国は非公式に通商使節団を受け入れた。使節団は1948年、英国首相クレメント・アトリーにも会った。[40]

中華人民共和国のチベット侵攻

1949年、共産党が中国の支配を握るとチベット政府は国民党と共産党の双方から非難される中、中国政府とつながりのある全ての中国人を国外追放した。[41]10月に力を握った毛沢東率いる中国共産党政府はすかさず1月には新しい中国のチベットでの駐留を主張した。

1950年6月、英国政府は庶民院で「中国のチベットに対する宗主権を認める準備は出来ている、しかしチベットは自治権を尊重されていることだけは理解してほしい」表明したが[42]、1950年10月人民解放軍はチベットのカムドに進攻し、チベット軍の散発的な抵抗を破った。(チベット侵攻)

1951年、ンガプー・ンガワン・ジクメに率いられるチベット当局代表はダライラマの許可を得て[43]、中国政府との北京での交渉に参加した。結果的に十七か条協定が結ばれ、チベットを覆う中国の主権が明言された。この合意は数ヵ月後、ラサで批准された。[44]この後、チベット政府は自治の枠組みを保とうと努力を続けた。

人民解放軍がチベットに駐留したことでチベットは中華人民共和国の支配下に入ることになり、中国の自治区となった。中国政府は宗教を排撃し、遊牧地であった土地を取り上げ、漢族の大量入植を進めた。このため、チベット人との軋轢が高まり、チベット人は反乱を起こした。ゴンボ・タシは東チベット人を中心とした反乱部隊チュシ・ガンドゥクを結成しチベットは動乱状態になった。(カム反乱)その中で生命の危機を感じたダライラマは1959年に西蔵を脱出し、インドへと逃れチベット亡命政府を立てることになった。

中国共産党政府によるチベット併合後、チベット人による抵抗運動はことごとく弾圧され、多数の市民が大量虐殺の対象となっている。中国政府は、チベット併合後、一貫して、独立運動・亡命政府を「分離主義」として非難し、侵攻や併合および虐殺その他を正当化している。

1994年の「第三回チベット工作座談会」では中国によるチベット政策が次のように表現されている[45]。

| 蛇を殺すにはまず頭を切らねばならない。頭を切らねば我々は分離独立主義との闘争に勝利できない。我々とダライラマ一味との闘争は、信教や自治の問題ではない。我が国の統一を確固たるものにし、国民のなかから独立の動きが生まれるのを許さないことである。あらゆる独立の動きを絶えず法律に従って粉砕しなければならない。彼らを殲滅し、厳罰に処すべきである--第三回チベット工作座談会の精神を広めるための資料、チベット人民プレス、1994年10月1日 |

また産児制限として、不妊手術なども行われており、これは東トルキスタンでも行われている。

中国による核関連施設

中国はチベット地域にチベット側に合意をととらず秘密裏に核廃棄物処理場や核ミサイル基地建設を進めてきていたことが近年明らかになっており、中国側もこれらの施設の存在については現在は否定していない。これらの核廃棄物には中国の核実験で生じたものや、また海外の廃棄物を引き受けたものがあるともいわれる。また「処理施設」といっても放置しているだけであり、住民の被爆が亡命政府をはじめ懸念しているが、調査は行われていない。

放射性廃棄物処理施設

1992年の有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約では、輸入国の同意なしの有害廃棄物の輸出を禁止しているが、中国はこれに調印している。1993年の人権世界会議ウィーン宣言では、「毒物および危険物質の不法投棄は、人類の人権、生命、そして健康を脅かす重大な問題となりうる」とされ、1998年の会議では「特定の工業国が有害廃棄物リサイクルによって利益を得ることがないようにしなくてはならない」とされたとき、中国はこれを支持した[46]。

一方で中国はチベット高原にチベット側の合意なしに廃棄物を投棄してきた[47]。1984年には、中国は60億ドルでヨーロッパの原子炉の4千トンの放射性廃棄物をゴビ砂漠に保管している[48]。ダライ・ラマ法王は、中国政府が西欧諸国など海外の核廃棄物をチベットに投棄する計画について明らかにしている。ほかにも海外の廃棄物を中国が受け入れることについては例えば1991年には米国メリーランド州バルチモア市の下水汚物[49]2万トンが中国に144万米ドルで輸出された。仲介した海南陽光グループは、中国の輸入規則では輸送に政府の承認は不要とした。しかし、米国ミルウォーキーの下水処理施設では汚染物質と筋萎縮性側索硬化症の発生との関連がグリーンピースらによって報告されるなど、廃棄物の汚染の危険性が抗議され、このチベットへの汚物輸送は中止となった。

中国は1991年4月、チベットにおける核兵器の配備と核廃棄物により核汚染が広がっているという主張に対し「全く根拠のない話」としたが、チベットへの核廃棄物投棄を認めている[50]。中国核国営公社(China National Nuclear Corporation)のユー・ディーリャンは「中国は、89年から93年まで、多大な費用をかけ、閉鎖された核兵器基地の環境状況の厳重管理にあたった」と述べている。

1993年 、リシュイ(Reshui)とガンズィ(Ganzihe)近辺で病気の発生率が異常に高いという、現地のチベット人医師タシ・ドルマの報告によると,「第九学会」と呼ばれる核基地付近で放牧していた遊牧民の子供たちのうち7人がガンで死亡した[51]。1993年時点で中国は、甘粛省西側の乾燥地帯に初の放射性廃棄物投棄センター建設をはじめ、さらに中国南部、南西部、東部に建設を計画中であった[52][53]。廃棄物の地層処分についても現在は深層処分が主流であるが浅層処分技術についても、中国は 「充分に安全」と考えている。高レベル放射性廃棄物(HLW)用地について、中国政府関係者は、「中国には広大な配分地区があり、用地を見つけることは困難ではない」とし、チベットは北京からも離れているため「核廃棄物を投棄するには最適」ともされる[54]。

1995年7月には、海北チベット族自治州のココノール湖附近に「20平方メートルに及ぶ放射性汚染物質用のごみ捨て場」があり、「軍の核施設(第九学会)により廃棄物は出たが、安全性は30年間完全に保たれ、環境への悪影響、基地で被爆者が出たことはない」と公式に発表した[55]。しかし、核廃棄物が当初の保管の仕方、また現在の管理の仕方、および危険性の調査について詳細は公表されていない。

1997年、北京のシンポジウムで中国は、台湾の核専門家に対し「台湾で累積される放射性廃棄物の投棄場を提供する。6万バレルの核廃棄物を引き取る」と申し出たが、台湾は断っている[56]。

核ミサイル発射基地

チベット四川省のツァイダム(二カ所)、テルリンカ、青海省と四川省の境界の四カ所にミサイル発射用地が整備されている[57]。

中国は、70年の初頭に、アムドの北西部先端にあるツァイダム盆地にDF-4ミサイル発射用地を完成させ、核ミサイルを配備した。

- 小ツァイダム(Xiao Qaidam,Smaller Tsaidam[58])には、射程4,500~7,000キロメートルの「東風―4」(DF-4)が配備されており、緊急時には大ツァイダム(Da Qaidam ,Larger Tsaidam[59]に核ミサイルが移送される。

- チベット高原の、青海省と四川省の境界上には、新ミサイル部門が設立され、4基のDF-5ミサイルが配備されている。

- テルリンカ(Delingha ,Terlingkha [60])には、DF―4、および大陸間弾道ミサイル(ICBM)が格納されている[61]。テルリンカはアムドにある4つのミサイル発射用地の連隊本部でもある。

- チベット自治区内のナクチュカ基地には、大陸間弾道ミサイル20基と準中距離弾道ミサイル(MRBM)70基が配備され、ミサイルは、ナクチュカの南東25キロメートルのリスル山の地下に格納されている[62]。

- チベット自治区ペロック峡谷のあるタゴ山[63]や、ラサのドティ・プゥ[64]にもミサイルが格納されている。インドのバンガロールにあるジャーナリスト・カルナタカ組合による 「ジャーナリストとの対話」プログラムにおいてダライ・ラマ法王は、中国によるチベット核兵器工場建設について確実な情報を入手したと公表している。

関連項目

脚注

- ^ a b c d e ロラン・デエ pp.92-100

- ^ ロラン・デエ p.115

- ^ a b c ロラン・デエ pp.101-106

- ^ 旅行人ノート p.99

- ^ ロラン・デエ前掲

- ^ ロラン・デエ p.122

- ^ a b ロラン・デエ

- ^ 征服を免れた主な諸侯としては、中国とチベットの国境沿いのチョネ、ジャンの領主、ヒマラヤ山麓のラダック、ブータン、シッキムなどがある。

- ^ デイヴィッド・スネルグローヴ 『新版 チベット文化史』 春秋社、2003年9月、263頁

- ^ グレン・H・ムリン 『14人のダライ・ラマ 上巻』 春秋社、2006年10月,391頁

- ^ ロラン・デエ 『チベット史』 春秋社、2005年10月,140頁

- ^ Goldstein 1997, p. 28

- ^ a b c "Proclamation Issued by His Holiness the Dalai Lama XIII (1913)"

- ^ a b c Shakya 1999, pg. 5

- ^ Goldstein 1997, p. 31

- ^ a b Udo B. Barkmann, Geschichte der Mongolei, Bonn 1999, p380ff

- ^ Grunfeld 1996, pg. 65.

- ^ Bell 1924, pp. 150-151

- ^ "Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla (1914)"

- ^ Article 2 of the Simla Convention

- ^ Appendix of the Simla Convention

- ^ Goldstein 1989, p. 75

- ^ Goldstein, 1989, p80

- ^ "Convention Between Great Britain and Russia (1907)"

- ^ Lin, Hsiao-Ting, "Boundary, sovereignty, and imagination: Reconsidering the frontier disputes between British India and Republican China, 1914-47", The Journal of Imperial & Commonwealth History, September 2004, 32, (3).

- ^ Free Tibet Campaign, "Tibet Facts No.17: British Relations with Tibet".

- ^ Lamb 1966, p. 580

- ^ Lamb, 1966, p. 529

- ^ “Republic of China (1912-1949)”. China's Tibet: Facts & Figures 2002. 2006年4月17日閲覧。

- ^ Chambers's Encyclopaedia, Volume XIII, Pergamaon Press, 1967, p. 638

- ^ Reports by F.W. Williamson, British political officer in Sikkim, India Office Record, L/PS/12/4175, dated 20 January 1935

- ^ Goldstein, 1989, p. 241

- ^ ectn

- ^ Smith, Daniel, "Self-Determination in Tibet: The Politics of Remedies".

- ^ Testimony by Kent M. Wiedemann, Deputy Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs before Subcommitte on East Asian and Pacific Affairs, Senate Foreign Relations Committee (online version), 1995

- ^ テンジン・テトンチベット亡命政府主席大臣 (1995年5月30日). “[特別インタビュー②]チベット 日本は世界にもっと発言を”. 日本会議. 2010年6月14日閲覧。

- ^ “India Should Revisit its Tibet Policy”. Institute for Defense Studies and Analysis. 2009年1月5日閲覧。

- ^ “CTA's Response to Chinese Government Allegations: Part Four”. Website of Central Tibetan Administration. 2009年1月5日閲覧。

- ^ Goldstein, 1989, p578, p592, p604

- ^ Farrington, Anthony, "Britain, China, and Tibet, 1904-1950".

- ^ Shakya 1999, pp. 7-8

- ^ TIBET (AUTONOMY) HC Deb 21 June 1950 vol 476 c1267

- ^ Goldstein 2007, p96

- ^ Goldstein 1989, pp. 812-813

- ^ フランソワーズ・ポマレ「チベット」創元社、2003年,124-5頁

- ^ 1998年2月23日から27日にかけてマレーシアのクチンで開催された第4回会議

- ^ チベットの核

- ^ 1984年2月18日、「ワシントン・ポスト」

- ^ 書類には輸送物が中国語で「川の沈泥」を意味する「ヘニ」と記載されていた。

- ^ 1991年4月18日、新華社通信

- ^ インターナショナル・キャンペーン・フォア・チベット発「核とチベット」による

- ^ 1993年11月10日付のロイター通信

- ^ 甘粛省投棄センターの容量は、当初、6万立方メートルだったが、20万立方メートルにまで拡張された。中国核国営公社のユー・ディリャンは甘粛省投棄センター建設費は100億元(12億5千万ドル)になると語っている。

- ^ チベットの核

- ^ 1995年7月19日付の新華社通信

- ^ 1997年5月28日付AFPの報道

- ^ チベット国際キャンペーン『チベットの核 チベットにおける中国の核兵器』ペマ・ギャルポ監訳、金谷譲訳、日中出版〈チベット選書〉、2000年11月。ISBN 4-8175-1250-4。。[1]

- ^ 北緯37.26度 東経95.08度。[2]、[3]

- ^ 北緯37.50度、東経95.18度。[4]

- ^ ツァイダム南東217キロメートル、北緯36.6度、東経97.12度に位置する。

- ^ [5]

- ^ [6]

- ^ [7]。タゴ山は北緯32.15度、東経87.42度。

- ^ ダプチ刑務所の北西3.5キロ、セラ僧院の西わずか1キロの位置にある。 チベットの核兵器

参考文献

- 旅行人ノート『チベット』第4版、2006年

- ロラン・デエ『チベット史』春秋社、2005年

- 石濱裕美子 「グシハン王家のチベット王権喪失過程に関する一考察」『東洋学報』第69冊3.4合併号、1988年3月、pp.151-171。

- 石濱裕美子 「18世紀初頭におけるチベット仏教界の政治的立場について」『東方学』第77号、1989年01月、pp.143-129。

- 加藤直人 「一七二三年ロブザン・ダンジンの反乱:その反乱前夜を中心として」『内陸アジア・西アジアの社会と文化』 1983年、pp.323-168。

- 加藤直人 「ロブザン・ダンジンの叛亂と清朝:叛亂の經過を中心として」『東洋史研究』第四十五巻第三号號、1986年12月、pp.452-478。

- 加藤直人 「一七二三〜四年、青海におけるラマの活動」『武蔵野女史大学紀要』十九、1984年、pp.323-349。

- 佐藤長 「ロブザンダンジンの反乱について」『中世チベット史研究』 同朋舎、1986年3月15日。

- Bell, Charles Alfred. Tibet: Past & present (1924) Oxford University Press ; Humphrey Milford.

- Chapman, F. Spencer. Lhasa the Holy City (1977) Books for Libraries. ISBN 0836967127; first published 1940 by Readers Union Ltd., London

- Goldstein, Melvyn C. A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State (1989) University of California Press. ISBN 978-0520061408

- Goldstein, Melvyn C. The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama (1997) University of California Press. ISBN 0-520-21951-1

- Goldstein, Melvyn C. A History of Modern Tibet, Volume 2: The Calm Before the Storm: 1951-1955 (2007) University of California Press. ISBN 9780520249417

- Grunfeld, A. Tom. The Making of Modern Tibet (1996) East Gate Book. ISBN 978-1563247132

- Lamb, Alastair. The McMahon Line: A Study in the Relations between India, China and Tibet, 1904 to 1914 (1966) Routledge & Kegan Paul. 2 volumes.

- Shakya, Tsering. The Dragon In The Land Of Snows (1999) Columbia University Press. ISBN 0-231-11814-7