丁字戦法

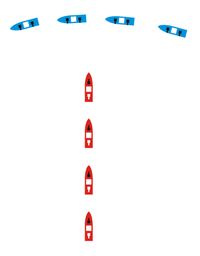

丁字戦法(ていじせんぽう)とは、砲艦同士の海戦術の一つで、敵艦隊の進行方向をさえぎるような形で自軍の艦隊を配し、全火力を敵艦隊の先頭艦に集中させ得るようにして敵艦隊の各個撃破を図る戦術をいう。T字戦法(ティーじせんぽう、英:Crossing the T)とも言う。

砲艦の発達と丁字戦法

16世紀に入り、帆走軍艦に多数の火砲を搭載した戦列艦が建造されるようになると海戦における陣形は、近接戦闘を意識した横陣から縦陣に変化した。特に射程の長い戦列艦を多数保有していたイギリス海軍はスペイン海軍等に先んじて、火力が大きくなる側面を最大限に利用可能な単縦陣を採用した。

19世紀後半、工業技術の発達に伴って戦列艦は近代的な蒸気エンジンを装備し5,000メートルを超える長大な射程距離と装甲板を有する戦艦へと変貌を遂げたが、変針や回頭などの艦隊運動の容易さと指揮官先頭として艦隊を組むことによる戦闘時の意思伝達の徹底の有利さにより縦陣は支持された。

このような時代背景において、縦陣による艦隊戦でより有利な戦法が研究され丁字戦法が成立した。ただし、同方向に併走しながら戦う同航戦やすれ違いざまに戦う反航戦から丁字戦法を成り立たせるためには、敵艦隊より速力が速く敵先導艦を押さえ込めること、丁字の組み始めから完成までに比較的長く敵の攻撃にさらされる味方先導艦が充分な防御力を持つこと、丁字完成後も丁字を長く維持するための艦隊統制及び射撃統制が取れることなどが必要なため、着想は容易だが実行は難しい戦法であるといえる。

日露戦争後の日本海軍においては、主力艦が同航戦を行いつつ補助艦が丁字戦法をとる戦術思想が組まれ、第1艦隊(戦艦など)と第2艦隊(巡洋戦艦など)が主力決戦用に編成された。この2つの艦隊は決戦時に統一運用されるために、この2つの艦隊を統合する連合艦隊が常設された。

20世紀中盤以降、ミサイル技術が発達し砲の射程外で船舶を攻撃できるようになり、艦隊同士が海洋上で遭遇し決戦を行う必要がなくなったことから、丁字戦法は現在では見られなくなった。

丁字戦法が用いられた主な戦い

リッサ海戦

リッサ海戦において、オーストリア海軍のテゲトフ少将が、イタリア艦隊の単縦陣側面から横陣での攻撃を行い、結果的にイタリア側が丁字戦法をとった状態で戦闘となった。これは、オーストリア艦隊(装甲艦7隻基幹)が、優勢なイタリア艦隊(装甲艦12隻基幹)に対抗するために、砲撃戦ではなく衝角による体当たり攻撃を意図したためである。オーストリア艦隊の作戦は成功し、イタリア装甲艦2隻を撃沈して勝利した。イタリア艦隊は丁字戦法の効果を発揮できず、装甲艦の戦闘では横陣による衝角攻撃の方が有効であるとの認識が一時的に広まることとなった。

日本海海戦

日本海海戦において日本海軍の東郷平八郎連合艦隊司令長官は戦艦4隻、装甲巡洋艦8隻を率いてロシアのバルチック艦隊(戦艦8隻、海防戦艦3隻、装甲巡洋艦3隻主力)を迎え撃った際に、丁字戦法を利用したとされている。ただし、戦略的な企図としてはロシア艦隊をウラジオストクへ逃がさないために反航戦から同航戦に持ち込むことを主眼としている。ロシア艦隊が反航戦を望んだのに対し、日本側は敵の面前で左一六点(180度)逐次回頭を行った。これにより先頭に位置する旗艦三笠には砲弾が集中したために、多くの被害が出た。

結果、「イ」の字に近い形となりロシア艦隊の頭を抑える形をとったため、圧迫されたロシア艦隊と同航戦に持ち込むことに成功した。戦前の予想に反して、30分程度で主力艦同士の砲戦は決着がつき、ロシア艦隊は大損害を受けて統制を失った。日本艦隊は主力艦の喪失ゼロに対して、ロシア艦隊は最終的に沈没21隻、拿捕6隻、中立国抑留6隻と壊滅的な打撃を受け、ウラジオストク軍港にたどり着いた軍艦は巡洋艦1隻、駆逐艦2隻に過ぎなかった。

エリ海戦

第一次バルカン戦争中に、反撃に転じるため出撃してきたオスマン帝国海軍艦隊をギリシャ海軍が迎え撃ったエリの海戦で、ギリシャのパブロス・コントリオティス少将が海戦中に20ノット以上の優速艦のみにオスマン艦隊主力艦隊への攻撃参加を命令した。ギリシャ艦隊は、オスマン艦隊旗艦「バルバロス・ハイレッディン」を丁字戦法により砲撃し中破させ、オスマン艦隊は堪らずダーダネルスへ退却した。ギリシャ艦隊にほとんど損害は出ていない。

ユトランド沖海戦

イギリス艦隊を率いるジョン・ジェリコー大将はユトランド沖海戦中、ドイツ海軍大洋艦隊を丁字戦法の戦形に持ち込むことを意図して艦隊運動を続けたが、2度訪れた機会の両方ともドイツ大洋艦隊に逆方向に逃げられてしまい、トラファルガーの海戦の再来はならなかった。

サボ島沖海戦

サボ島沖海戦でガダルカナル島を目指して、夜間輸送のため進出してきた日本海軍連合艦隊の護衛部隊(重巡洋艦3隻、駆逐艦2隻)を、レーダー索敵により探知したアメリカ海軍ノーマン・スコット少将率いる巡洋艦部隊(旗艦・重巡洋艦「サンフランシスコ」)が、丁字戦法により迎撃することに成功した。

結果、日本艦隊は重巡1隻沈没・1隻大破、駆逐艦1隻沈没の損害を受け退却した。しかし、アメリカ艦隊も駆逐艦2隻「ファーレンホルト」と「ダンカン」が夜間だったために隊列を見失って離れ、敵味方の狭間で大破沈没の損害を受けるという失態を演じた。

レイテ沖海戦(スリガオ海峡海戦)

レイテ沖海戦で西村艦隊(戦艦「山城」「扶桑」主力)がスリガオ海峡からレイテ湾に夜間突入する際に、アメリカ海軍ジェシー・B・オルデンドルフ少将が戦艦部隊(戦艦6隻、重巡洋艦4隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦26隻、魚雷艇39隻)を率いて丁字戦法で待ちうけ、魚雷及びレーダー射撃により駆逐艦「時雨」を除く全艦を撃沈した。

アメリカ軍の損害は魚雷艇隊の損害10隻にとどまった。