デング熱

| デングウイルス | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

デングウイルス

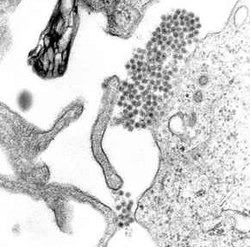

寄り集まった小さな黒丸に見える。 | |||||||||

| 分類 | |||||||||

|

デング熱(デングねつ、dengue fever)は、デングウイルス(dengue virus)による感染症。英語ではその強い痛みから「break bone fever」とも呼ばれる。

ネッタイシマカ(Aedes aegypti)やヒトスジシマカ(Aedes albopictus)などの蚊によって媒介される。ただしヒトスジシマカにとってヒトは主な吸血対象ではなく、デング熱の媒介はまれである。

「テング熱」、あるいは当て字して「天狗熱」と記されることがあるが、これらは誤りである。英語での発音は「デング」ではなく「デンギ」もしくは「デンゲイ」で、日本語でもまれにデンゲ熱と呼ぶ。

デング(dengue)の語源については諸説ありはっきりしない。悪霊によって引き起こされる病気を意味するスワヒリ語「Ka-dinga pepo」に由来するという説もある。また、スペイン語の「denguero」(英語のdandy)に由来し、その激しい関節痛を和らげるために歩く姿があたかも洒落者(ダンディ)が気取って歩く姿に似ていることからという説もある。

デング熱は、一過性の熱性疾患で、東南アジア、インド、中米、南太平洋などに広く分布する。近年の、熱帯・亜熱帯地域の都市部におけるアウトブレイクには、急激な都市化が関連している。

現在のところワクチンはない。予防は蚊に刺されるのを防ぐことが重要。ヒトスジシマカは、日中活動し、室内にもひそむ。

症状

潜伏期間は4日から7日。発症時は悪寒を伴って急に高熱を出すが、3日程で急に37度あたりまで解熱、1日おいて39度あたりまで上昇し、2日程で再び急に解熱というようなM字型の熱型を示すことが多い。

他に頭痛、眼窩痛、筋肉痛、関節痛が現れる。食欲不振、腹痛、便秘を伴うこともある。発症後3〜4日後より胸部から非特異性の発疹が出現し、四肢、顔面へ広がる。四肢にかゆみを伴うことが多い。こういった症状は通常3〜7日程度で消失し、回復する。致命率は0.01〜0.03%である。

しかし再感染した場合にはデング出血熱となって、口、目、鼻などの粘膜から大量に出血したり、また血管壁透過性の亢進による循環血漿量低下がショックを引き起こすデングショック症候群という病型となり、この場合の致命率は3〜6%になる。

治療

低用量アスピリンは抗血小板作用があるため、アスピリンパラドックスに精通した医師のみが用いるべきである。アセトアミノフェンもまた、その有効性・安全性は不明なので十分に経験のある医師のみが用いるべきである。

各地のケース

日本での流行

日本でも第二次世界大戦中、戦地から持ち帰られたウイルスが、日本にも生息するヒトスジシマカによって媒介され、長崎市、佐世保市、広島市、神戸市、大阪市など西日本で流行し20万人が発病したことがある。長崎での流行は「日本医学及び健康保険」3306号,2285-2286(1942年)に「デング熱の研究(第1報)」として堀田進らが報告している。当時の長崎のデング熱患者から堀田らによってデングウイルスが分離されたことも、「日本医学(Nippon Igaku)」3379号,629-633(1944年)に報告されている。その後、日本国内での流行は無いが、海外からの輸入症例(海外で感染してデング熱を発症する症例)は、毎年100例前後(2010年は245症例)報告されている。

東アジアでの発症例

かつては東南アジアのみで発症とされてきた風土病であるという説がある。しかし、CDC(アメリカ疾病予防管理センター)によれば、記録されている中で、最初の流行は、1779年から1780年にかけて、アジア、アフリカ、北アメリカで起こったとされている。また、少なくとも、1922年(大正11年)頃は、台湾や東南アジアで、たびたび、流行していた。例えば、1915年(大正4年)5月~10月に、台湾全土で流行した。もっとも、台湾軍内では、141名(治療日数:1369日)と、一般住民と比較して、比較的少数の罹患だった。また、東南アジアなどの熱帯地方に熱帯地方以外の居住者が転居すると、大多数が本病に罹患する、と当時の台湾に赴任する軍医向けの医学書に書かれていた。中華人民共和国南部の温暖な一部の地域や台湾(中華民国)での感染が報告されている。また最近では2007年10月、台湾(中華民国)南部の台南市において511人の感染が報告されたほか、2010年9月には、フィリピン、マレーシア、シンガポール、ラオスなどで、それぞれ数万人規模の感染が報告され、拡大の恐れが出ている。

これら東アジア諸国での発症の原因の一つには地球温暖化が考えられているが、台湾南部では清朝統治時代にもマラリアとともにデング熱は発生しているので、台湾に関しては気候が一部熱帯気候であることも大きい発生誘因である。

ハワイ

ハワイでは1950年代にネッタイシマカが根絶されてデング熱も撲滅されたと思われていたが、2001年9月からマウイ島で、タヒチから移入されたデング熱がヒトスジシマカによる流行を起こし、100人あまりが感染した。運悪く9・11同時多発テロによる航空規制と重なり、本土のCDCへのサンプル移送が妨げられるなどの問題が起こった。またテロの影響とあわせ、島の観光産業は大きな痛手を受けた。

ハワイの有名サーファー アンディアイアンズ(32)が感染して11月2日に亡くなった。 http://www.billabong.com/jp/blog-post/2198/you-will-never-be-forgotten-andy-we-love-you-our-thoughts-are-with-your-family

カンボジア

カンボジア国内においては、内陸部に少なく、海岸沿いでの感染が多いようである。しかし、2007年雨季(カンボジアでは大体4月末から10月末)にはアンコール遺跡観光拠点の町シェムリアプで主に子どもを中心として流行が認められた。シェムリアプは急速に都市化しており排水事情がそれに比して整備されていないため、蚊の発生が多く、今後も流行には注意が必要である。

関連項目

- World Community Grid :新薬開発の為の分散コンピューティング

参考文献

- 台湾軍軍医部編『熱帯衛生並ニ熱帯病提要』。1922年(大正11年)12月25日出版(2008年3月6日現在、国立国会図書館『近代デジタルライブラリー』で閲覧可能)

外部リンク

- 東京医科大学渡航者医療センター

- 長崎大学-熱帯医学研究所

- 地球温暖化に伴う蚊媒介性疾患の分布拡大の可能性について 津田良夫

- 国立感染症研究所 ウイルス第一部第2室

- 症状や発生地域 仙台検疫所

- CDC. “Dengue Fever Fact Sheet – CDC Division of Vector-Borne Infections Diseases(DVBID)” (英語). 2008年3月8日閲覧。