西光寺 (長野市)

| 西光寺 | |

|---|---|

| |

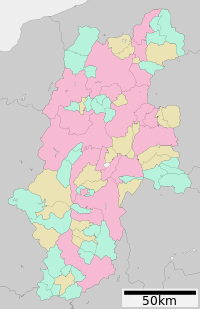

| 所在地 | 長野県長野市北石堂町1398 |

| 位置 | 北緯36度38分49.1秒 東経138度11分15.1秒 / 北緯36.646972度 東経138.187528度座標: 北緯36度38分49.1秒 東経138度11分15.1秒 / 北緯36.646972度 東経138.187528度 |

| 山号 | 苅萱山 |

| 院号 | 寂照院 |

| 宗派 | 浄土宗 |

| 本尊 | 苅萱親子地蔵 |

| 創建年 | (伝)正治元年(1199年) |

| 開基 | 苅萱上人(苅萱道心) |

| 正式名 | 苅萱山寂照院西光寺 |

| 別称 | 苅萱山、かるかや山 |

| 札所等 | 善光寺七福神(第一番寿老人) |

| 文化財 |

親子地蔵(市指定文化財) 百万塔(市指定文化財) |

| 法人番号 | 3100005000453 |

西光寺(さいこうじ)は、長野県長野市にある浄土宗の仏教寺院。山号は苅萱山。院号は寂照院。本尊は苅萱親子地蔵尊[1]。絵解きの寺として知られる。

交差点の名前も「かるかや山」、バス停も「かるかや山前」となっており、かるかや山と通称されることが非常に多い。

縁起と「苅萱伝説」[編集]

謡曲、説経節などで広まった「苅萱伝説」ゆかりの寺である。伝承によれば、苅萱道心(寂照坊等阿とも)は元は九州6か国の国司で、俗名を加藤左衛門尉重氏といった。世の無常を感じた重氏は出家して高野山に赴き、仏道修行に励む。苅萱の出家後に生まれた子である石童丸と母は父を探して高野山に行き、女人禁制で母は麓に残る。

石童丸は父と思しき僧を見つけ、「父ではないか?」と尋ねるが、出家の身である苅萱は涙を堪えて「そなたの父は死んだ」と告げる。石童丸が下山すると母が亡くなっていた。石童丸はその後、高野山に上り、刈萱を実の父親と確信しつつも、34年間弟子として共に過ごした。

ある日、刈萱は善光寺阿弥陀如来のお告げを得て信濃国に移って、善光寺近くに草庵を営んだ。これが西光寺のはじまりである。それから14年、83歳で往生するまで、刈萱は日々善光寺に参籠して過ごしたという。

一人残された石童丸は、信濃の方角に紫雲のたなびくのを見て信濃の西光寺へ向かい、刈萱塚を建立した。そして父の死の2年後の同じ8月24日、そこで没した。西光寺に伝わる2体の地蔵菩薩像は「苅萱親子地蔵」と称され、苅萱道心と石童丸がそれぞれに刻んだものとされている。西光寺にはこの縁起を描いた『苅萱道心石童丸御親子御絵伝』が所蔵されており、聴衆に見せながら語り聞かせる絵解きを行っている[2]。

歴史[編集]

正治元年(1199年)、善光寺如来の導きにより、高野山を下った苅萱道心がこの地に草庵を結び、創建する。[3]

越後に流されていた親鸞聖人は、建暦元年(1211年)、放免されて関東に向かう途中、善光寺を訪れ、兄弟弟子であった苅萱道心の寺(西光寺)に50日間逗留した。親鸞は1日に一体、不二の名号を書き、また刈萱道心とともに霊峰戸隠山に登り、両界山で阿弥陀三尊の像を合作したという。[4]

建保2年(1214年)、父の往生を悟った石童丸は西光寺へ。父の遺志を継いでこの寺に住し、2年後入寂した。ここまでは伝承である。

永和2年(1376年)、学圓上人が荒廃していた寺内を整理、本堂を建て、西光寺を復興した。[5]

明和6年(1769年)、佐久郡の両岡部・清水の三氏が、永代供養料として七反七畝余の土地を寄進し、寺内での常念仏を復興した。[6]

延宝5年(1677年)~安永8年(1779年)、この100年ほどの間に10回ほど出開帳(自ら出向いて開帳すること)が行われた。「苅萱道心石童丸御親子御絵伝」を持参し、出開帳先の社寺などで絵解きを行った。[7]

宝永元年(1704年)小山田平太夫はこの西光寺を宿舎と定め、善光寺本堂復興の工事をスタート。宝永4年(1707年)に本堂は完成。その後、善光寺仮堂が西光寺に寄進され、本堂となった。[8]

明治4年(1871年)、「長野石炭油会社」を設立した石坂周造が、境内に日本で最初の石油精製所を置く。明治8年に道路を挟んだ南石堂町に移設するまでこの場所にあった。[9]

本堂が明治8年(1875年)に老朽化のため取り壊され、開山堂を本堂とする。その後、昭和13年(1938年)の建替えを経て今日に至る。[10]

昭和40年代ころ、住職夫人が、かるかや親子「御絵伝」(江戸前期作)の説明を開始。その後、さらに江戸中期作の御絵伝が発見され、平成元年(1989年)に修復、開眼供養し、2幅を一貫した「御絵伝」として絵解きを行っている。[11]

伽藍[編集]

- 本堂 - 本尊が祀られ、絵解きが行われる。

- 慈光門 - 1979年(昭和54年)の建立。

- 大師堂(園通殿) - 弘法大師を祀る。

- 玉取稲荷神社 - 苅萱稲荷社とも呼ばれる境内の鎮守。

- 芭蕉塚 - 「雪ちるや穂屋のすすきの刈残し」

- 一茶自筆の句碑 - 「花乃世ハ仏の身さへおや子かナ」

- 苅萱塚

- 苅萱上人、石童丸、そして千里御前(石童丸の母)の墓。

- 石油会社社員の墓

- 石坂周造によって興された、日本で最初の石油会社・長野石炭油会社の社員の墓。

- 苅萱道心と石童丸像

- 小山田平太夫の墓

- 善光寺七福神巡り 第一番 寿老人

- 善光寺七福神の寿老人の像。

- 信濃新四国八十八ヶ所 第七十六番札所の石碑

- 六角石憧地蔵尊

- 六地蔵尊

- 徳住上人 六字名号石

- 念仏行者・徳本上人の弟子、徳住の文字。県内でも数少ない。

- 針塚

- 大蛇、小蛇(おおにょう、こにょう)の塚(朝日山大蛇の塚)

- 霊験あらたかな塚として広く信仰される。

- こんないわれがある。天明6年(1786年)、西光寺の少し南に中兵衛という木こりが住んでいた。ある日、旭山で木を切っていると大蛇に出会い、それを殺してしまう。死骸を持ち帰り、家の近くで見世物にすると、大いに金をもうけられた。ところがその数日後、中兵衛は突然の病で亡くなり、その妻も、大勢いた子どもも次々亡くなってしまった。隣近所の人間まで病気になる有様である。

- これは大蛇のたたりに違いない。町の人々は西光寺に墓を建て、大蛇の霊を弔った。この墓には戒名が2つ刻まれているが、殺された蛇は夫婦だったので、その妻の小蛇の方も一緒に弔われている。

- また、この墓を動かすとたたりがあるとも言われている。大正13年に墓を動かして道路を拡張した際、それにかかわった3人が亡くなったということである。戦後はこれまで通りに面していた境内の西側に商店が立ち並んだが、大蛇の墓だけは移動できないので、そのまま寺の入り口に残っている。また、大蛇が見世物にされた場所を示す石も、付近の交差点に今も残っている。[13]

-

大師堂(園通殿)

-

針塚

-

一茶の句碑

-

玉取稲荷神社(刈萱稲荷社)

-

寿老人

-

徳住上人 六字名号石

-

六角石憧地蔵尊

宝物[編集]

- 木造苅萱親子地蔵尊像(来迎地蔵尊像)※長野市重要文化財指定

- 西光寺の本尊。鎌倉時代中期の作。[14]

- 百萬塔(木造百万塔) ※長野市重要文化財指定

- 苅萱道心石童丸御親子御絵伝(2幅)

- 江戸前期と中期のもの。絵解きに使われる。

- 十王像

- 本堂に安置。その教えを伝える口演を行っている。

- 伝親鸞聖人筆 不二の名号

- 親鸞が逗留中に1日1枚書いたとされるもの。

- 子授け・安産の霊石

- 苅萱道心は、父重昌が香椎宮に詣でて授かった霊石の霊験によって生まれたと言われる。それにちなんで本堂に祀られている。

- 苅萱道心ご持仏 伽羅仏立像延命地蔵尊

- 苅萱道心が守り本尊として、いつも身辺に置いて拝んでいたという、延命地蔵尊。天竺伝来と伝わる。

- かるかや山西光寺の韋駄天さま

交通アクセス[編集]

寺院周辺[編集]

脚注[編集]

- ^ 阿弥陀如来とする資料もあるようだが、『長野市誌 第8巻』70頁「西光寺」の項目に「苅萱親子地蔵尊」と書いてあること、何より公式サイトでも親子地蔵だとあるので、それに従う。

- ^ 清湖口敏/国語逍遥(88)絵解き 伝統の「語り芸」に酔った『産経新聞』朝刊2017年8月23日。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ 『ながの市完全読本 第2版』NAGANO検定実行委員会、2018年6月1日、141頁。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “絵解きの寺 かるかや山 西光寺 ホームページ”. karukayasan.com. 2023年2月26日閲覧。

- ^ 『長野市誌 第8巻』東京法令出版、1997、70頁。

- ^ 『門前町伝説案内』龍鳳書房、2003年4月10日、18-21頁。

- ^ “詳細検索 | 長野市文化財データベース 頭で感じる文化財 デジタル図鑑(頭感)”. bunkazai-nagano.jp. 2023年2月26日閲覧。

- ^ “詳細検索 | 長野市文化財データベース 頭で感じる文化財 デジタル図鑑(頭感)”. bunkazai-nagano.jp. 2023年2月26日閲覧。

参考文献[編集]

関連項目[編集]

- 往生寺 (長野市) - こちらも刈萱伝説の残る、長野市の寺院。