「オファ (マーシア王)」の版間の差分

m +reflist |

m 仮リンク解消、オッファ表記追加 |

||

| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{基礎情報 君主 |

{{基礎情報 君主 |

||

| 人名 = オファ |

| 人名 = オファ |

||

| 各国語表記 = |

| 各国語表記 = Offa |

||

| 君主号 = [[マーシア]] |

| 君主号 = [[マーシア王国|マーシア王]] |

||

| 画像 = |

| 画像 = Offa king of Mercia 757 796.jpg |

||

| 画像サイズ = |

| 画像サイズ = |

||

| 画像説明 = |

| 画像説明 = Offa Rex Mercior[um](マーシア王オファ)と打刻された銀貨 |

||

| 在位 = 757年 |

| 在位 = 757年 – 796年7月29日 |

||

| 戴冠日 = |

| 戴冠日 = |

||

| 就任式 = |

|||

| 祝祷式 = |

|||

| 即位式 = |

|||

| 別号 = |

| 別号 = |

||

| 配偶号 = |

|||

| 在位2 = |

|||

| 戴冠日2 = |

|||

| 配偶別号 = |

|||

| 全名 = |

| 全名 = |

||

| 出生日 = |

| 出生日 = |

||

| 生地 = |

| 生地 = |

||

| 死亡日 = |

| 死亡日 = 796年7月29日 |

||

| 没地 = |

| 没地 = |

||

| 埋葬日 = |

| 埋葬日 = |

||

| 18行目: | 25行目: | ||

| 継承者 = |

| 継承者 = |

||

| 継承形式 = |

| 継承形式 = |

||

| 配偶者1 = |

| 配偶者1 = キュネスリス |

||

| 子女 = [[エグフリス]]<br>エアドブルフ<br>エルフレド<br>エゼルブルフ |

|||

| 配偶者2 = |

|||

| |

| 王家 = イクリンガス家 |

||

| 配偶者4 = |

|||

| 配偶者5 = |

|||

| 配偶者6 = |

|||

| 配偶者7 = |

|||

| 配偶者8 = |

|||

| 配偶者9 = |

|||

| 配偶者10 = |

|||

| 子女 = [[エゼルウルフ]] |

|||

| 王家 = [[ウェセックス家]] |

|||

| 王朝 = |

| 王朝 = |

||

| 王室歌 = |

| 王室歌 = |

||

| 父親 = シングフリス |

|||

| 父親 = {{仮リンク|エルムンド (ケント王)|en|Ealhmund of Kent|label=ケント王エルムンド}} |

|||

| 母親 = |

| 母親 = |

||

| 宗教 = |

| 宗教 = |

||

| サイン = |

| サイン = |

||

}} |

}} |

||

'''オファ'''('''オッファ'''、{{lang-ang|Offa}}、[[796年]][[7月29日]]没)は、8世紀[[マーシア王国]]の王。 |

|||

[[画像:De_Offa_Dyke.JPG|thumb|{{仮リンク|オファの防塁|en|Offa's Dyke}}。[[フランク王国|フランク]]王[[シャルルマーニュ]]も同様の城壁を築くことを計画したが実行できなかったほどである。また、イングランドとウェールズの国境線をほぼ画定したのもこの防塁によるものである。]] |

|||

シングフリスの息子で{{仮リンク|エオワ|en|Eowa of Mercia}}の子孫。{{仮リンク|エゼルバルド|en|Æthelbald of Mercia}}王の暗殺後、混乱するマーシアで[[ベオルンレッド]]を破り王となった。 |

|||

'''オファ'''([[en]]:offa,生没年:757年–796年頃)、又は'''オッファ'''とは、8世紀ごろの[[マーシア王国|マーシア王]]。クネスリスという女性を娶り、5人の子をもうけた。28日(何年の何月かは不詳)、58歳 で死去した。 |

|||

幾つかの資料では最初に''Rex Anglorum'' の称号を用いたのは757年以来、[[マーシア|マーシア王]]であった[[オファ (マーシア王)|オファ]]の774年だと言われているが、この主張は明らかに10世紀に偽造された憲章に基づいている<ref>{{citation |

|||

|last=Keynes |

|||

|first=Simon |

|||

|contribution=Offa |

|||

|title=The Blackwell Encyclopedia of Anglo-Saxon England |

|||

|editor-last=Lapidge |

|||

|editor-first=Michael |

|||

|date=1999 |

|||

|publisher=Blackwell |

|||

|location=Oxford |

|||

|isbn=0-631-22492-0 |

|||

|pages=301–341 }} "The notion that Offa claimed to be 'king of the English', or 'king of the whole country of England', has been shown to depend, however, on charters forged in the tenth century. In his own day he was 'king of the Mercians', and proud enough to be so." (p. 341) |

|||

</ref><ref>{{citation |

|||

|last=Wormald |

|||

|first=Patrick |

|||

|authorlink=Patrick Wormald |

|||

|contribution=The Age of Offa and Alcuin |

|||

|editor-last=Campbell |

|||

|editor-first=James |

|||

|title=The Anglo-Saxons |

|||

|publisher=Phaidon |

|||

|location=London |

|||

|date=1982 |

|||

|isbn=0-14-014395-5 |

|||

|pages=101–128 }} "Charlemagne, moreover, saw England as if it were ruled by two kings only; Æthelred ruling Northumbria, and Offa everything to the south." (p. 101)</ref>。といわれる。 |

|||

しかし、自らを''Of Rx A''と刻んだ幾つかのオファの貨幣から彼が''Of Rx A''の立場にあったと信じられている<ref name="Kirby">[http://books.google.co.uk/books?id=Fzhk_DvzqSkC ''The Earliest English Kings'', D.P. Kirby]{{リンク切れ|date=2014年9月}}</ref>。このことは当時、後世に獲得したのよりも異なる意味を有していた。即ち、[[アングル人]]の王であって、必ずしも[[サクソン人]]の王ではなかったのである<ref name="Kirby"/>。 |

|||

小国[[ウィッチェ]]や[[マゴンサエテ]]などを従属させミッドランド(イングランド中央部)における支配を確立し、政情の不安定な[[ケント王国]]を服属させ[[サセックス王国]]も771年までにその支配下においたが両国ではオファに対する叛乱もたびたび発生した。780年代にはイングランド南部諸国の大半を支配下に置きウェセックス王[[ベオルトリッチ (ウェセックス王)|ベオルトリッチ]]には娘{{仮リンク|エアドブルフ|en|Eadburh}}を嫁がせて南東部を支配を確固たるものとした。794年、反乱を企てたとされる[[イースト・アングリア王国|イースト・アングリア王]]{{仮リンク|エゼルベルフト2世 (イースト・アングリア王)|en|Æthelberht II of East Anglia|label=エゼルベルフト}}の首を刎ねて同国を従属させた。 |

|||

8世紀にはマーシアが強大となり,とくにオファは他の諸国に宗主権をふるっただけでなく、ウェールズとの境界に「{{仮リンク|オファの防塁|en|Offa's Dyke}}」と呼ばれる長大な土塁を築いて[[ブリトン人]]を圧迫した。{{仮リンク|オファの防塁|en|Offa's Dyke}}は[[ハドリアヌスの長城]]にも劣らぬオファ王の歴史的偉業とされる。攻めてくるブリトン人を防ぐためのものか、切り取った地域を守るためのものか、その建設意図は明らかでない。この防塁に関して分かっていることは、すでにあった「ウォットの防塁」を延伸するかたちでイングランドとウェールズの間に築かれた。また[[フランク王国]]の[[カール大帝]]と対立し、対等な外交を展開するなど、大いに権力をふるい、威を示した。 |

|||

教会、特に[[カンタベリー大司教]]{{仮リンク|イェンバート|en|Jænberht}}と対立し、ローマ教皇[[ハドリアヌス1世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス1世]]を説き伏せて大司教座を分割させ新たに{{仮リンク|リッチフィールド司教|en|Bishop of Lichfield}}座を設けさせた。これはオファが息子エグフリスのために行おうとした戴冠の儀式を大司教イェンバートが拒否したためともされる。また{{仮リンク|ウスター司教|en|Bishop of Worcester}}とも争ったが、これは781年の[[ブレントフォード]]教会会議で決着がついた。 |

|||

多数現存するオファ時代の硬貨には、オファの姿が洗練された品質で描かれており、その芸術性の高さは同時代の[[フランク王国]]の硬貨をも凌駕する。 |

|||

またオファの妻{{仮リンク|キュネスリス|en|Cynethryth}}の肖像が彫られた硬貨もある。金貨も3枚のみ現存し、1枚は[[アッバース朝]]の[[ディナール]]金貨を模したもので表面にはアラビア語、裏面にはラテン語で"Offa Rex"(オファ王)との打刻がある。金貨の使途は不明だが、ローマへの贈り物に使われていた可能性がある。 |

|||

多くの歴史家がオファを「[[アルフレッド大王]]以前で最強の王」と認めている。[[ノーサンブリア王国]]を支配下に置くことはなかったが、792年に娘のエルフレダをノーザンブリア王{{仮リンク|エゼルレッド1世 (ノーザンブリア王)|en|Æthelred I of Northumbria|label=エルフレッド}}に嫁がせた。かつてはオファ治世をイングランド統一の過程とみる歴史家も少なくなかったが、今日では多数意見ではない。近年の歴史家の言葉を借りれば「オファは権力欲に突き動かされたのであってイングランド統一というヴィジョンをもっていたわけではない。オファは名声を残したがレガシー(政治的遺産)は遺さなかった」<ref name=BEASE_340>Simon Keynes, "Offa", in ''Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 340.</ref>。 |

|||

オファは796年に死去し、王位は息子エグフリスが継承したがその在位は5ヶ月にも満たず、{{仮リンク|コエンウルフ|en|Coenwulf of Mercia}}が次代のマーシア王となった。 |

|||

==時代背景と同時代資料== |

|||

[[File:British kingdoms c 800.svg|thumb|right|200px|オファ時代のブリテン島諸王国]] |

|||

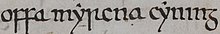

[[File:Anglo-Saxon Chronicle - Offa Myrcna cyning.jpg|thumb|right|『[[アングロサクソン年代記]]』におけるオファへの言及箇所]] |

|||

8世紀前半、[[アングロサクソン]]の支配者はマーシア王{{仮リンク|エゼルバルド (マーシア王)|en|Æthelbald of Mercia|label=エゼルバルド}}であった。エゼルバルドは、731年までには[[ハンバー川]]以南を支配下に置くなど<ref name=Bede_V_23>Bede, ''HE'', V, 23, p. 324.</ref>、7世紀半ばから9世紀初頭にかけて登場した強大なマーシア王の一人であり、こうしたマーシアの勢いは9世紀のウェセックス王[[エグバート (ウェセックス王)|エグバート]]の時代まで続いた<ref name=BEASE_306>Simon Keynes, "Mercia", in Lapidge, ''Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 307.</ref>。 |

|||

オファはその手にした権力と地位から[[中世前期]][[ブリテン島]]諸国においてもっとも重要な支配者であったが<ref name=RF_109>Richard Fletcher (''Who's Who'', p. 100) describes him as "by common consent the most imposing Anglo-Saxon ruler before Alfred".</ref>、同時代の伝記などは残っていない<ref name=BEASE_306/>。鍵となるこの時期の重量な資料にアングロサクソン史を古英語で綴った年代記の集成である『[[アングロサクソン年代記]]』がある。この『年代記』の執筆、編纂はおそらく[[ウェセックス王国|西サクソン(ウェセックス)]]で行われたものであり、多分にウェセックス寄りと見られる記述もあることから、マーシアのオファが得た権勢を正確に伝えているとは限らない<ref name=CampbellTASS_144>Campbell, ''Anglo-Saxon State'', p. 144.</ref>。他方、オファ治世の勅許状からオファの権力を伺うことができる。勅許状(特権状、地権書、[[:en:Anglo-Saxon Charters|charter]] チャーター)とは、従士や教会関係者に所領(土地)や特権を認める文書で<ref>{{Cite book|和書|author=[[松村赳]], [[富田虎男]] 編著 |year=2000 |title=英米史辞典 |publisher=研究社 |isbn= |ref=}}「charter」</ref>、土地を与える権限を持っていた王がその証人となった<ref name=BlairRBaEE_14>Hunter Blair, ''Roman Britain'', pp. 14–15.</ref><ref name=Campbell_95_2>Campbell, ''The Anglo-Saxons'', pp. 95–98.</ref>。勅許状に添付される証人一覧には、主権者である王とそのさらに上の大君主(大王 overload)の両方の名前が記録されていることがある。例えばイスメレ勅許状 {{enlink|Ismere Diploma}} には[[ウィッチェ]]王オスヘレ(Oshere)の息子エゼルリック(Æthelric)の名がマーシア王エゼルバルドの代理王("subregulus")として記載されている<ref name=EHD_453>Whitelock, ''English Historical Documents'', 67, pp. 453–454.</ref><ref name=Campbell_123>For a discussion showing the use of this in evidence in an account of the progression from Offa's overlordship of the Hwicce to suppression of the ruling dynasty, and consequent absorption of the kingdom into Mercia, see Patrick Wormald, "The Age of Offa and Alcuin", in Campbell et al., ''The Anglo-Saxons'', p. 123.</ref>。8世紀の修道士で歴史家[[ベーダ・ヴェネラビリス|ベーダ]]の著した『英国民教会史』は、記述が731年までに限られはするがアングロサクソン史における主要史料のひとつで、オファ治世についても重要な情報が得られる<ref name=BEASE_57>Roger Ray, "Bede", in Lapidge et al., ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', pp. 57–59.</ref>。 |

|||

オファ時代にその大部分が建設されたとみられる「{{仮リンク|オファの防塁|en|Offa's Dyke}}」は、オファの統率力、組織力の高さの証左と言える<ref name=Yorke_117>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 117.</ref>。この他に現存する資料に『{{仮リンク|トライバル・ハイデイジ|en|Tribal Hidage}}』(7-9世紀ごろイングランドでまとめられた、アングロ・サクソン35部族の一覧書)があり、オファの支配域を示すさらなる証拠とする説もあるが年代がオファ治世に属しているかについては異論もある<ref name=BF_Hidage_29>Peter Featherstone, provides a review of some theories about the origins of the [[Tribal Hidage]] in "The Tribal Hidage and the Ealdormen of Mercia" in Brown & Farr, ''Mercia'', p. 29.</ref>。またこの時代の重要な書簡集として、特にシャルルマーニュ([[カール大帝]])の宮廷で10年以上を過ごし、シャルルマーニュの最高顧問の一人としてイングランド全土の王、貴族、聖職者と交信したアングロサクソン人の修道士、神学者[[アルクィン]]の書簡集がある<ref name=BEASE_24>Michael Lapidge, "Alcuin of York", in Lapidge et al. ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 24.</ref>。アルクィンの書簡集はオファとヨーロッパ大陸との関係を明らかにする点で特筆すべきものであり、オファの硬貨がカロリング朝の硬貨を基本としていることなどもこの書簡から判明した<ref name=TAS_110>Patrick Wormald, "The Age of Offa and Alcuin", in Campbell et al., eds., ''The Anglo-Saxons'', pp. 110, 118.</ref><ref>Sutherland ''English Coinage 600–1900'' p. 10.</ref>。 |

|||

==先祖と家族== |

|||

[[File:Offa genealogy.svg|thumb|left|オファ親族系図]] |

|||

アングロサクソン王家の系譜集である『{{仮リンク|アングリアン・コレクション|en|Anglian collection}}』に、オファの祖先である4人のマーシア王の系図が記載されている。4人の王はいずれも7世紀初頭にマーシアを支配した[[ピュバ (マーシア王)|ピュバ]]の子孫であり、オファはピュバの息子の一人{{仮リンク|エオワ|en|Eowa of Mercia}}の子孫で、その血筋はオスモド(Osmod)、エアンウルフ(Eanwulf)からシングフリス(Thingfrith)を経てオファへとつながる。オファの先代にあたるマーシア王で、マーシアをおよそ40年間統治したエゼルバルドも、系譜によればエオワの子孫であり、オファの祖父エアンウルフはエゼルバルドのいとこにあたる<ref name="Yorke1997">{{cite book|last=Yorke|first=Dr Barbar|title=Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England|url=https://books.google.com/books?id=XRTy8IrOAGsC|accessdate=9 August 2012|date=5 November 1997|publisher=Psychology Press|isbn=978-0-415-16639-3|pages=101, 104}}</ref>。エゼルバルドはエアンウルフのウィッチェ所領に対して勅許状を発行していることから、オファとエゼルバルドは一族の同支族出身であった可能性がある。ある勅許状にはオファがエゼルバルドの血縁者とあり、エゼルバルドの兄弟ヘアドベルフトHeardberht はオファが権力の座に就いた後も勅許状の証人リストにその名が記載されている<ref name=Yorke_112>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 112.</ref><ref name = Kirby_163/> |

|||

オファの妻{{仮リンク|キュネスリス|en|Cynethryth}}の家系については不明である。二人には{{仮リンク|エグフリス|en|Ecgfrith of Mercia}}という息子の他少なくともエルフレド(Ælfflæd)、{{仮リンク|エアドブルフ|en|Eadburh}}、エゼルブルフ(Æthelburh)という3人の娘がいた{{sfn|Kelly|2007}}。エゼルブルフはウィッチェ王エアルドレッド{{enlink|Ealdred, king of the Hwicce}}の近親者で女子修道院長とも推測されているが、この時代には他にもエゼルブルフという名の著名な女性がいる<ref name=Kirby_163/>。 |

|||

==統治初期、ミッドランドと東サクソン== |

|||

716年からマーシアを支配してきたエゼルバルドは757年に暗殺された。[[ベーダ・ヴェネラビリス|ベーダ]]『英国民教会史』の続編(ベーダの死後匿名によって書き足された部分)には、王は「夜、護衛によって不誠実な方法で殺害された」とあるが、暗殺の動機については言及がない。エゼルバルドの死後、[[ベオルンレッド]]が跡を継いで王となったが、この人物について詳細はほとんど分かっていない。ベーダ『教会史』続編にはベオルンレッドが「わずかな期間、不幸に」統治し、続いて「同年、オファが、流血によってマーシア王国を手にいれようと目論み、ベオルンレッドを敗走させた」とある<ref name=CCEL>The "continuation of Bede" is by other hands than Bede's, though the first few entries may be by Bede himself. See {{cite web | url = http://www.ccel.org/ccel/bede/history.v.v.xxiii.html| title = Bede's Ecclesiastical History of England: Christian Classic Ethereal Library | accessdate=3 June 2007 }}</ref>。ただし789年の勅許状には「オファ治世31年目」との記述があるため、758年になるまで王位に就いていなかった可能性はある<ref name=Kirby_163>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 163.</ref>。 |

|||

[[File:Offa king of Mercia 757 796 b.jpg|thumb|left|オファの銀貨]] |

|||

王位継承を巡って戦いがあったということは、オファは長年マーシアの属国であったウィッチェやマゴンサエテなどに対する支配を再度確立する必要があったことを意味する。オファ治世最初の2年間の勅許状にはウィッチェの王を "reguli" または "kinglet" (小国王)としている。マゴンサエテに対する支配は早急に確立したものとみえ、740年を最後に同国独立の支配者の名は記録がない<ref name=BEASE_340/><ref name=Kirby_163/><ref name=Yorke_113_1>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 113.</ref>。[[リンジー王国]]に対してもオファはおそらくかなり早い段階で支配権を確立したとみられ、リンジー王家の記録はこの頃消滅していることが分かっている<ref name=BEASE_340/><ref>According to the genealogies, the last king of Lindsey was named Aldfrith, and the identification of this king with an Aldfrith who witnesses a charter of Offa's in 787 led at one time to the belief that Aldfrith was still ruling at that date. However, it is no longer thought that the two Aldfrith's are likely to be the same person. Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 113.</ref>。 |

|||

8世紀の[[エセックス王国|東サクソン王国]]の歴史についてはほとんど分かっていないが、エセックス王国の一部であったロンドンとミドルセックスはエゼルバルドの時代にはマーシアの手に落ちていたことが資料から伺える。エゼルバルドもオファも、ミドルセックスとロンドンの土地を望むまま与えていた。767年のオファの勅許状では、現地王を証人とすることなく[[ハーロウ (ロンドン)|ハーロウ]]の土地処分についての記載があり<ref name=SW_1>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 204–205; the charter itself is translated in Whitelock, ''English Historical Documents'', 73, p. 461.</ref>、ロンドンもミドルセックスもオファ治世の始まりのころからオファ支配下にあったとみられる<ref name=Kirby_164>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 164.</ref>。東サクソン王家は8世紀まで存続していたため、エセックス王国では8世紀のほとんどまたはすべての期間、マーシアの強い影響下で、現地王家を維持していた可能性が高い<ref name=Yorke_50>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 50.</ref>。 |

|||

オファが治世の初期から古くからのマーシア中心地以外で大きな影響力を持っていたとは考えにくい。エゼルバルドによって獲得したイングランド南部の支配権は、継承権をめぐる内戦の間に崩壊したように見え、オファがケントに影響力を持っていたという史料が得られる764年までは、マーシアの勢力が再び拡大することはなかった<ref name=Stenton_206>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 206.</ref>。 |

|||

==ケント王国とサセックス王国== |

|||

[[File:Offa Kent map.gif|thumb|right|イングランド南東部図]] |

|||

762年以降、ケント王国の政治的不安定さをオファは利用したものと見られる<ref name=Kirby_165>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 165.</ref>。ケント王国には古くから共同王制の伝統があり、東と西のケントを別々の王が治めていたが、通常はどちらか1人の王が支配的であった<ref name=Yorke_32>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 32.</ref>。762年以前のケントにはエゼルベルト2世{{enlink|Æthelbert II of Kent}}とエドベルト1世{{enlink|Eadbert I of Kent}}という二人の王がおり、エドベルト1世の息子エルドウルフ (Eardwulf) も王とする記録がある。だが762年にエゼルベルトが死去すると、エドベルトとエルドウルフへの言及もこの年が最後となり、翌年からの2年間はシゲレド{{enlink|Sigered of Kent}}、イアンモンド{{enlink|Eanmund of Kent}}、ヘアベルト{{enlink|Heaberht of Kent}}らをケント王とする資料がみられる。例えば764年、オファは自らの名の下に[[ロチェスター (イングランド)|ロチェスター]]所領を勅許したが、このとき証人欄にはケント王としてヘアベルトの名が記載されている。この他、765年にオファが承認した勅許状にはヘアベルトと共にエグバート2世{{enlink|Ecgberht II of Kent}}もケント王として名を連ねている<ref name=Stenton_206-207>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 206–207.</ref>。このことからオファがケントに影響力を持っていたことは明白で、ヘアベルトはオファの傀儡として王位に据えられたとする説もある<ref name=Kirby_165/>。ただしオファがその後もケントに対して宋主権を保持し続けていたかについては歴史家の意見が分かれる。あるときオファは「主君が割り当てた土地を、主君が証人となることなしに他の者に委ねるのは誤りである」という理由で、エグバートの勅許を取り消したことが知られているが、エグバートが最初に勅許を出した日付は不明であり、オファがそれを取り消した日付も不明である<ref name=EHD_80>The evidence comes from a charter of Coenwulf of Mercia's in 799, in which he grants the land again, quoting the grounds on which Offa revoked it, but without giving any date. The charter is translated in Whitelock, ''English Historical Documents'', 80, p. 470.</ref>。オファが764年から少なくとも776年までケントの宋主権を保持していた可能性はある。765年から776年までの期間オファがケント王国に直接関与していた証拠資料は774年にケントの土地許与を記録した2通の勅許状など限られており、その勅許状自体も信憑性が疑問視されていることから、776年以前にケントに介入していたのは764年から765年のみの可能性がある<ref name=KSB_1>Kirby quotes Stenton's comment that Ecgberht was "a mere dependant" of Offa's, and gives his opinion that there is "no certain evidence" of this. On the other hand, Keynes agrees with Stenton that Offa "[took] control of Kent in the 760s". Simon Keynes, "Offa", in Lapidge, ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 340; Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 207; Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 165–166.</ref>。 |

|||

『アングロサクソン年代記』には776年に「マーシア人とケントの住人は{{仮リンク|オットフォード|en|Otford}}で戦った」との記述あるが、その戦闘の結末については記されていない。伝統的にはマーシアが勝利したと解釈されているが、785年まではオファがケントにおける王権を確立したという証拠はない。また784年の勅許状にはケント王{{仮リンク|エルムンド|en|Ealhmund of Kent}}の名前のみが記載されていることから、オットフォードで敗れたのはマーシアの方であったことが示唆される<ref name=KS_1>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 207–208; Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 165.</ref>。紛争の原因については明らかでない。もしオファが776年より前からケントを支配していたのであれば、オットフォードの戦いはマーシア支配に対する反乱であった可能性もある<ref name=BEASE_340/> 。しかしながら、エルムンドの名が歴史記録上に現れるのはこれ一度きりで、785年から789年までの一連の勅許状はオファにより発行されたものであることからもその権威は明らかである。この期間オファはケントを「マーシア王国の一州」として扱っており<ref name=KS_2>Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 166–167; Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 207–208.</ref> 、その行動は、通常の支配関係を超えて、ケントの併合や地方の王族の排除にまで及んだものと見られる。785年以降、ある歴史家の言葉を借りれば、「オファはケント王らの大君主ではなく、ライバルであった」<ref name=Kirby_W_167>The quote is from Patrick Wormald, "Bede, the ''Bretwaldas'', and the origin of the ''Gens Anglorum''", in Wormald et al., ''Ideal and Reality'', p. 113, quoted in Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 167.</ref>。マーシアの支配はオファが死去する796年まで続き、その後{{仮リンク|エドベルト3世|en|Eadberht III Præn}}が一時的ではあるがケントの独立を取り戻すことに成功した<ref>The Chronicle doesn't make it clear whether Eadberht casme to the throne after Offa's death, or after Ecgfrith's. Stenton suggests that the revolt in Kent began prior to Offa's death. See Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', pp. 56–57; Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 225; Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 178.</ref>。 |

|||

ケント王エルムンドはウェセックス王[[エグバート (ウェセックス王)|エグバート]]の父親とされ、オファが780年代中頃にケントへ干渉したことがエグバートのフランク王国への亡命(追放)へとつながった可能性もある。『年代記』によれば、エグバートが825年にケントを襲撃した際、南東部の人々はエグバート側についた、なぜなら「昔彼らは誤ってエグバートの親族から引き離された人々だったからだ」<ref name=Swanton_60>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', p. 60.</ref>。 これはおそらくエルムンドへの暗示である可能性が高く、エルムンドが南東部の王国の局地的な支配権を持っていたことを意味するかもしれない。 もしそうなら、オファの介入はおそらくこの関係の支配を獲得し、関連する王国の支配を引き継ぐことを意図していたと思われる<ref name=Kirby_168>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 168.</ref>。 |

|||

オファの[[サセックス王国]]への関与の証拠は勅許状から出ており、ケントと同様、事態の推移について歴史家の間に統一した見解は見られない。 サセックスの王たちに関係する証拠がほとんど残っていないことは、同時に複数の王が共同統治ことを示している。サセックス西部の王たちはオファ治世の初期段階からその権威を認めていたとされるが、サセックス東部([[ヘイスティングス]]周辺の地域)はそれほど容易に服従しなかった。12世紀の年代記作者{{仮リンク|ダラムのシメオン|en|Symeon of Durham}}は771年オファは「ヘイスティングスの人々」を破ったと記しており、これはオファの支配がサセックス国全体に広がったことの記録と言えるかもしれない<ref name=SW_2>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 208; Whitelock, ''English Historical Documents'', p. 243.</ref>。 |

|||

しかし、この説を裏付ける勅許状の信憑性については疑念が表明されており、オファのサセックスへの直接的な関与は770-71年頃の短い期間に限られていた可能性がある。772年以降、790年頃までマーシアのサセックスへの関与を示す証拠はなく、オファがケント国と同様に780年代後半にサセックスの支配権を獲得したのかもしれない<ref name=Kirby_167-8>Kirby gives details of the problems with the charters, and also suggests that the situation in Kent and Sussex at this time may be connected with the entry for 823 in the ''Anglo-Saxon Chronicle'' which asserts that the southeastern kingdoms were "wrongly forced away" from the kinsmen of Egbert of Wessex, who was the son of king Ealhmund of Kent. Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 167–168; see also Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', p. 60.</ref>。 |

|||

== イースト・アングリア、ウェセックス、ノーサンブリア == |

|||

[[File:Offa king of Mercia 757 793 silver penny.jpg|thumb|オファの[[ペニー]]銀貨]] |

|||

[[イースト・アングリア王国]]では{{仮リンク|ベオナ|en|Beorna of East Anglia}}が、おそらく758年には王となっていた。ベオナはオファよりも先に貨幣鋳造を行っていた王で、このことはイースト・アングリアがマーシアから独立していたことを示唆する。その後のイースト・アングリアの歴史については不明な部分が多いが、779年に{{仮リンク|エゼルベルト2世|en|Æthelberht II of East Anglia}}が王となり、独自の硬貨を発行するなどある程度マーシアから独立した関係であったことが伺える<ref name="Kirby 164, 166">Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 164, 166.</ref>。『アングロサクソン年代記』794年の項には「王オファは王エゼルベルトの首を刎ねるよう命じた」との記述がある。オファは790年代初めにイースト・アングリアでペニー貨を鋳造しており、おそらくはエゼルベルトがオファに対して叛乱を起こし、その結果として斬首されたものと見られている<ref name=Yorke_64>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 64.</ref>。エゼルベルトはオファの妻キュネスリスの謀略によって殺害されたとする資料も残っているが、これらの最初期の写本は11世紀から12世紀のもので、近年の歴史家は史実とみなしていない<ref name=SKZ_1>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 210; Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 177; see also Zaluckyj & Zaluckyj, "The Age of Mercian Supremacy", in Zaluckyj et al., ''Mercia'', pp. 152–153, which gives the details of the earliest versions of the legend.</ref>。エゼルベルトはサットン・セント・マイケル(Sutton St. Michael)で殺害され4マイル(6km)南の[[ヘレフォード]]に埋葬されたとする言い伝えもあり、ヘレフォードではエゼルベルトを崇拝するものたちが増え一時はカンタベリーに次ぐ巡礼地となった<ref name=JBlair_288>Blair, ''Church in Anglo-Saxon Society'', p. 288.</ref><ref name=Zaluckyj_153>Zaluckyj & Zaluckyj, "The Age of Mercian Supremacy", in Zaluckyj et al., ''Mercia'', p. 153.</ref>。 |

|||

マーシアの南にある[[ウェセックス王国]]では757年に[[キュネウルフ (ウェセックス王)|キュネウルフ]]が王位に就きマーシア王エゼルバルドが侵略した国土の大半を奪還した。オファは779年のベンジングトンの戦い{{enlink|Battle of Bensington}}(於[[オックスフォードシャー]])でキュネウルフを破りテムズ川沿いの領地を取り戻した<ref name=Stenton_209>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 209.</ref>。内容の確かな勅許状においてこの年より前にキュネウルフがオファに従属していたことを示すものはなく<ref name=Kirby_168/>、またオファがキュネウルフの大君主(overload)であったとする形跡もない<ref name=Stenton_209/>。786年、キュネウルフが暗殺された後、オファの介入により[[ベオルトリッチ (ウェセックス王)|ベオルトリッチ]]がウェセックス王となった。ただしこの介入がなかったとしても、ベオルトリッチがオファをある程度自分の大君主として認識するまで時間はかからなかったものと見られている<ref name=Stenton_209/><ref name=Yorke_141>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 141.</ref>。オファの硬貨はウェセックス中で使用され、ベオルトリッチが自らの硬貨を鋳造したのはオファの死後からであった<ref name=BG_281-2>Blackburn & Grierson, ''Early Medieval Coinage'', pp. 281–282.</ref>。789年、ベオルトリッチはオファの娘エドブルフ {{enlink|Eadburh}} と結婚<ref name=Yorke_141/>。年代記の記述によれば二人の王は共同でエグバートをフランク王国に「3年間」追放し「ベオルトリッチはオファを助けた。なぜなら彼の娘を王妃に迎えていたからだ。」<ref name=Swanton_62>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', p. 62.</ref>。なお年代記の「3年間」という記述は「13年間」の誤り、すなわちエグバート亡命は789年から802年まで続いていたとする歴史家もいるが、この解釈には異論もある<ref name=SSF_1>E.g. Fletcher assumes that Egbert spent essentially all Beorhtric's reign in Francia; see Fletcher, ''Who's Who'', p. 114. Similarly, Swanton annotates "3 years" with "in fact thirteen years ... this error is common to all MSS." See note 12 in Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', pp. 62–63. On the other hand, Stenton accepts the figure as three: see Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 220. Stenton adds in a footnote that "it is very dangerous to reject a reading which is so well attested".</ref>。 |

|||

アルフレッド大王の伝記を著した9世紀の修道士[[アッサー]]はエアドブルフについてこう書き残した |

|||

アッサーによればエアドブルフは「国中ほぼすべてに及ぶ権力を持ち」「彼女の父親がそうであったように、あたかも暴君のごとくふるまうようになった<ref name=KL_71-2>Keynes & Lapidge, ''Alfred the Great'', p. 71.</ref>。」 |

|||

エアドブルフがどんな権力を行使したにせよ、それが宗主である父オファに由来するものであったことは間違いない<ref name=Yorke_147>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 147.</ref>。 |

|||

仮にオファが779年にキュネウルフを下すまでウェセックスで優位な立場を得られなかったのだとすると川の南側での成功は、南東部への介入に必要な前提条件だったのかもしれない。この説は、一部の歴史家の説のとおりオファは764-765年以降ケントに対する支配権を確立していなかったことにもなる。この説は一部の歴史家が信じているように、オファが764-65年以降のケントを支配していなかったことも前提としている<ref>This theory is due to Kirby; see Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 169.</ref>。 |

|||

792年オファの娘エルフレダ{{enlink|Ælfflæd of Mercia}}とノーサンブリア王エゼルレッド1世{{enlink|Æthelred I of Northumbria}}がキャタリック{{enlink|Catterick, North Yorkshire}}で結婚し、オファの軍事同盟は[[ノーサンブリア王国]]まで拡大した<ref name=Kirby_154>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 154.</ref>。ただし、オファ治世においてノーサンブリアがマーシアに従属した形跡はない<ref name=BEASE_340/>。 |

|||

== ウェールズとオファの防塁 == |

|||

{{main|:en:Offa's Dyke}} |

|||

オファはウェールズの王国とたびたび紛争を起こした。760年[[ヘレフォード]]でウェールズとマーシアの戦いがあり、10世紀の年代記『[[カンブリア年代記]]』にはオファが785年、784年と796年にウェールズを攻めたとの記述がある<ref name=AC>Annales Cambriae, ''sub anno'' 760, 778 and 784.</ref><ref name=Stenton_214-5>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 214–215.</ref>。 |

|||

[[File:Offa's Dyke.jpg|thumb|left|[[ヘレフォードシャー]]のナイル(Knill)村から見たオファの防塁]] |

|||

オファの防塁は、オファ時代のものとしてもっともよく知られる遺構で、イングランドとウェールズの境界にほぼ沿って築かれた長大な土塁である。 |

|||

修道士アッサーは『アルフレッド大王伝』にこう記した「とある勇猛な国王(略)その名はオッファ。また、彼はウェイルズとマーシャの間を海から海へ及ぶ大規模な土防壁を造らせた。([[小田卓爾]]訳『アルフレッド大王伝』中公文庫)<ref name=Asser_71>Asser, ''Alfred the Great'', ch. 14, p. 71.</ref>。土塁の年代は考古学的方法で求められていないが、ほとんどの歴史家はアッサーの記述を疑いなく許容している<ref name=BEASE_341>Margaret Worthington, "Offa's Dyke", in Lapidge, ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 341.</ref> 。 |

|||

ウェールズ語でも英語でも古くからオファの防塁(英語:Offa's Dyke、ウェールズ語: Clawdd Offa)と呼ばれていることもこのことを後押しする<ref name=Stenton_213>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 213.</ref> 。 |

|||

アッサーの書には「海から海へ及ぶ」との記述があるが、実際はウェールズ・イングランド境界の3分の2程度で、北端は海から内陸に5マイル(8 km)ほどのスランバニズ村([[:en:Llanfynydd, Flintshire|Llanfynydd]])、南端は[[ブリストル海峡]]から50マイル(80 km)ほど離れた[[ヘレフォードシャー]]、キングトン近くのラショック・ヒル([[:en:Rushock Hill|Rushock Hill]])で、全長は約64マイル(103km)である<ref name="BEASE_341" />。ウェールズとの国境沿いには他にも土塁があり、その中でも{{enlink|ワットの防塁|en|Wat's Dyke}}は最大級のものだが、築かれた年代を互いに比較することができないため、オファの防塁がワットの防塁のコピーなのか、それともインスピレーションを得て築かれたものなのかを特定することはできない<ref name=BEASE_468>Margaret Worthington, "Wat's Dyke", in Lapidge et al., ''Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 468.</ref>。 |

|||

防塁建設にはウェールズに対する障壁およびウェールズ側の動きを一望する目的があったとみられる。防塁を建設したマーシア側には最適な場所を選ぶことができたことを示唆する<ref name=BEASE_341/>。 |

|||

防塁の西側には、8世紀までにイングランド側であったことを示唆する名前の集落があるため、マーシアは防塁のの場所を選ぶ際に、意図的に一部の領土をブリトン人(ウェールズ)に明け渡した可能性もある<!--this seems a rather loaded, POV term-->.<ref name=Stenton_214>Stenton cites, for example, the village "Burlingjobb", in Powys, not far from the south end of the dyke, as having a name unlikely to have risen as late as the 9th century. Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 214.</ref>。あるいは、これらの集落はすでにウェールズ人によって奪還されていた可能性もあり、防塁の防御的な役割を示唆している。 |

|||

防塁の建設には目を見張るような費用と労働力がかかるため、これを作らせた王(オファであろうと誰であろうと)はかなりの資産を持っていたことを意味している。しかしワットの防塁や現在のドイツにある{{仮リンク|ダーネヴィアケ|en|Danevirke}}といった同時代、そして数千年前の[[ストーンヘンジ]]など、他にも大規模な建設プロジェクトも存在する。オファの防塁は、これらに照らし合わせると、文字以前のブリテン島住民による最大かつ最も最近の大規模建築物であると考えることができる<ref name=TAS_120-1>Patrick Wormald, "Offa's Dyke", in James Campbell et al., ''The Anglo-Saxons'', pp. 120–121.</ref>。 |

|||

==教会== |

|||

オファはキリスト教の王として統治していたが、カール大帝(シャルルマーニュ)の相談役であった[[アルクィン]]から、その敬虔さと「神の戒律を人々に教える」努力を称賛されたにもかかわらず,<ref name="EHD 198, 783">Whitelock, ''English Historical Documents'', 198, p. 783.</ref>、[[カンタベリー大司教]]であった{{仮リンク|イェンバート|en|Jænberht}}と対立することになった。イェンバートはケント王エグバート2世の支持者であったため、760年代にオファがケントに介入した際に対立することになったのではないかと思われる。 |

|||

オファはエグバートがカンタベリーに与えていた献金を取り消したこと、イェンバートはオファの所有地であったクックハム{{enlink|Cookham}}にある修道院の領有権を主張したことも知られている<ref name=Yorke_116-7>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', pp. 116–117.</ref>。 |

|||

786年、[[教皇]][[ハドリアヌス1世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス1世]]はイングランドに教皇特使を派遣して教会の状態を評価し、イングランドの王、貴族、聖職者の指導のために公案(教皇令)を発布した。これは、597年に教皇[[グレゴリウス1世 (ローマ教皇)|グレゴリウス1世]]がアングロサクソン人を改宗させるために[[カンタベリーのアウグスティヌス|アウグスティヌス]]を派遣して以来、初めてのイングランドへの教皇の使節団であった<ref name=Stenton_215-6>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 215–216.</ref>。 |

|||

公使はオスティアの司教ゲオルギウス(George)とトーディの司教テオフィラクトス(Theophylact)であった。二人は最初にカンタベリーを訪問し、その後、オファの宮廷に迎えられた。 |

|||

オファと西サクソン人の王キュネウルフの両名が出席した評議会では、使節団の目標が話し合われた。ゲオルギウスはその後ノーサンブリアに行き、テオフィラクトスはマーシアと「イングランドの一部」を訪問した。公使館から教皇ハドリアヌスに送られた宣教報告書には、ゲオルギウスがノーサンブリアで開催した評議会の詳細とそこで発行された公約が記載されているが、テオフィラクトスの宣教に関する詳細はほとんど残されていない。北部評議会の後、ゲオルギウスは南部に戻り、別の評議会が開かれ、オファとイェンバートの両名が出席してさらなる公会議が開かれた<ref name=Kirby_170>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 170.</ref>。 |

|||

[[File:Offa dioceses.gif|thumb|right|オファ治世のイングランド教区。リッチフィールド区とカンタベリー区の境界は太線]] |

|||

787年、オファはリッチフィールドにライバルとなる大司教区を設立し、カンタベリーの勢力を縮小することに成功した。現存する記録には記載されていないが、この問題は間違いなく786年に教皇特使たちと議論されたとみられる。『アングロサクソン年代記』によると、787年に[[チェルシー (ロンドン)|チェルシー]]で行われた「論争の多い教会会議(contentious synod)」で新大司教座の創設が承認されたという。 |

|||

この会議は使節団が開催した第2回教会会議と同じ会議であったことが示唆されているが、この問題については歴史家の間では意見が分かれている。 |

|||

リッチフィールド司教であったヒゲベルフト{{enlink|Hygeberht}}は、新しい大司教区の最初で唯一の大司教となり、788年末にはローマから権威の象徴である[[パリウム]]を受領した<ref name=Stenton_217-8>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 217–218 & 218 notes 3 & 4.</ref><ref>{{Cite journal |和書|author=富沢霊岸 |authorlink= |title=<研究ノート>イングランド封建制の発展に関する一試論 |date=1969-01-01 |publisher=京都大学 |journal= |volume=52 |issue=1 |naid= |pages=116-134 |url=https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/237910/1/shirin_052_1_116.pdf |ref= }}</ref>。 |

|||

新しい大司教区には、[[ウスター]]、[[ヘレフォード]]、[[レスター]]、[[リンジー]]、[[ドモック]]、[[エルハム]]の各区が含まれていた。これらは基本的にアングリア地方の中南部の教区で、カンタベリーはイングランド南部と南東部の教区を保持した<ref name=Kirby_174>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 174.</ref>。 |

|||

オファの治世が終わった後、新しい大司教座の創設に関する記述はほとんど見られなくなる。オファの死後まもなくマーシアの王となった{{仮リンク|コエンウルフ|en|Coenwulf of Mercia}}と[[教皇]][[レオ3世 (ローマ教皇)|レオ3世]]との間で交わされた、798年の書簡という形でこの件に関する2つの説が示された。コエンウルフは手紙の中で、オファはイェンバートへの敵対心から新しい大司教区の創設を望んでいたと主張したが、レオは、教皇庁が創設に同意した唯一の理由は、マーシア王国の規模が大きかったからだと答えている<ref name=EHD_204-5>Whitelock, ''English Historical Documents'', 204 & 205, pp. 791–794.</ref>。 |

|||

コエンウルフとレオはどちらも、自分たちがしたように状況を表現するための独自の理由を持っていた。コエンウルフはロンドンを南部唯一の大司教区にするようレオに懇願していたが、レオは、コエンウルフがオファに押し付けた称賛に値しない動機に共謀しているように見えるのを避けたいと考えていた。したがって、これらは偏った意見である。しかし、オファの国の大きさとイェンバートやケントとの関係は、いずれもオファが新大司教区の創設を求めた要因であった可能性は高い<ref name=Kirby_169-170>Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 169–170.</ref>。 |

|||

コエンウルフの見解を裏付けるのがアルクィンが大司教エゼルヘルドに宛てた手紙で、アルクィンはカンタベリーの大司教区は「合理的な配慮ではなく、権力に対するある種の欲望によって」分割されたとの見方を示した<ref name=EHD_203>Whitelock, ''English Historical Documents'', 203, pp. 788–790.</ref>。一方エゼルヘルド自身は後に、リッチフィールド大司教への[[パリウム]]授与は「欺瞞と誤解を招く提案」に基づいていたと述べている<ref name=EHD_210>Whitelock, ''English Historical Documents'', 210, pp. 799–800.</ref> |

|||

リッチフィールドに大司教座が創設されたもう一つの理由は、オファの息子であるエグフリスに関係していると考えられている。ヒゲベルフトは大司教になった後エグフリスを王として[[戴冠式]](聖別式)を行ったした。この儀式は、ヒゲベルフトの昇進から1年以内に行われている<ref name=Swanton_52-4>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', sub anno 785, pp. 52–54.</ref>。イェンバートは戴冠式の挙行を拒否し、オファはそのため別の大司教を必要としていた可能性がある<ref name=Kirby_173>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 173.</ref>。 |

|||

この儀式自体には以下の2つの理由から注目すべきものであた。それは、記録に残っているイングランド王の最初の戴冠式であることと、父親がまだ生きている間に息子エグフリスの王権を確立したという点で稀なことであった。 |

|||

オファはカール大帝の息子ピピンと[[ルートヴィヒ1世 (フランク王)|ルイ]]が教皇[[ハドリアヌス1世 (ローマ教皇)|ハドリアヌス1世]]によって戴冠されたことを知っていただろうし<ref name=Stenton>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 218–219.</ref>、おそらくフランク宮廷の威厳を見習おうと思ったのかもしれない<ref name=Yorke_115>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 115.</ref>。ただし生前譲位の例は他も存在する。マーシア王{{仮リンク|エゼルレッド (マーシア王)|en|Æthelred of Mercia|label=エゼルレッド}}は存命中に息子コエンレッド{{enlink|Coenred of Mercia}}を王に指名したと言われており、さらにオファはビザンツ帝国における聖職者による皇帝戴冠という風習を知っていた可能性がある<ref name=Kirby_173/>。 |

|||

新しい大司教区が創設されたにもかかわらず、イェンバートはイングランドにおける上級聖職者としての地位を維持し、ヒゲベルフトはその地位を譲歩した<ref name=Stenton_218>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 218.</ref>。792年にイェンバートが死去し、後任にエゼルヘルドが就任した。エゼルヘルドの名は勅許状の証人欄に記載されるようになり、ヒゲベルフトのいない合同会議でも議長を務めるようになったため、オファはカンタベリーの権威を尊重し続けていたと考えられる<ref name=Kirby_172>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 172.</ref>。 |

|||

教皇ハドリアヌスからカール大帝に宛てた手紙の中にはオファについて言及したものが残されているが、日付は不明で、早くて784年遅ければ791年のものとされている。この手紙の中でハドリアヌスは、ある噂を語っている。それはオファがカール大帝に、ハドリアヌスを退位させ、フランク人の教皇に交代させることを提案したというものであった。ハドリアヌスはその噂を信じたことを一切否定しているが、それが彼の懸念事項であったことは明らかである<ref name=Stenton_215>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 215.</ref>。ハドリアヌスが噂の出所とした人物の名は書簡には記されていない。この書簡が786年のイングランドへの特使派遣に関係しているかどうかは不明であるが、もしそれより前に書かれていたとすれば特使派遣は和解のためのものであったかもしれないものの、この書簡は宣教の後に書かれた可能性が高い.<ref name=Kirby_171>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 171.</ref>。 |

|||

オファはキリスト教教会を惜しみなく支援し、たびたび[[聖ペトロ]]に捧げた教会や修道院を設立した<ref name=Yorke_116>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 116.</ref>。おそらく790年代初頭に設立されたとみられる[[セント・オールバンズ大聖堂]]もその一つである<ref name=BEASE_340/>。オファはまた、ローマへ毎年365マンクス{{enlink|mancus}}の貢納を行っていた。マンクス とは銀貨30ペニーに相当する貨幣単位で、当時[[フランク王国]]で流通していたアッバース朝の金貨を模倣して作られた金貨である([[擬クーフィー様式]])<ref name=Stenton_223>Stenton, ''Anglo-Saxon England, p. 223.</ref>。宗教施設の管理は、当時の為政者が家族を養うためにとった方法の一つで、そのためにオファは(教皇から勅許を得ることで)宗教施設の多くが彼の死後も妻や子供たちの所有物であり続けることを保証した<ref name=Yorke_116/>。このように宗教的施設を世俗的な所有物として扱う方針は、8世紀初頭からの、平民に土地を割り当てるのではなく小規模な聖職者への寄進や寄付などが記載されていた勅許状からの変化が見て取れる。 |

|||

770年代には、エゼルブルフ(Ætheltburh、オファの娘と同一人物である可能性がある)という名の修道院長がウィッチェの領内にある宗教施設を複数所有して貸し付けており、あたかも「投機家がポートフォリオを組んでいるかように見える」とも言われている。エゼルブルフがこれらの土地を所有したことは、キュネスリスが宗教関係の土地を支配していたことを示唆しており、このパターンは9世紀初頭コエンウルフ王の娘であるCwoenthrythによっても継続されていた<ref name=JBlair_129>Blair, ''Church in Anglo-Saxon Society'', pp. 129–30.</ref>。 |

|||

オファ、あるいはウェセックスの[[イネ (ウェセックス王)|イネ]]王のどちらかが、現在のローマのリーオーネ(Roman rione)またはボルゴ(Borgo)地区に、ローマのスコラ・サクソヌム(Schola Saxonum)を設立したとされている。Schola Saxonumはローマで奉仕していたサクソン人の民兵にその名の由来を持つが、最終的にはイングランドからの観光客のためのホステルとして発展した<ref name=KL_244>Keynes & Lapidge, ''Alfred the Great'', p. 244.</ref>。 |

|||

== 大陸との関係 == |

|||

オファのヨーロッパとの外交関係は記録が多く残されているが、その年代はオファ治世最後の十数年間に限られたものと見られている<ref name=Stenton_215/>。780年代後半もしくは790年代前半に書かれた手紙の中で、カール大帝(シャルルマーニュ)の顧問である修道士[[アルクィン]]はオファが教育を奨励していることを祝福し、オファの妻キュネスリスと息子エグフリスへも挨拶の言葉を書き添えている<ref name=Kirby_175>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 175.</ref><ref name=EHD_195>Whitelock, ''English Historical Documents'', 195, pp. 779–780.</ref>。789年頃、あるいはその少し前、カール大帝は、息子カールとオファの娘の一人、おそらくはエルフレダ(Ælfflæd)との結婚を提案した。これを受けてオファは、息子エグフリスとカール大帝の娘ベルタとの結婚を要求した。カール大帝はこの要求に激怒し、イングランドとの接触を断絶、イングランド船の領内入港を禁止した。アルクィンの手紙によれば、790年の終わりになっても紛争はまだ解決されておらず、アルクィンは和平のために派遣されることを望んでいたことを明らかにしている。最終的には、聖ワンドリル修道院{{enlink|Abbey of Saint Wandrille}}院長ゲルヴォルド{{enlink|Saint Gervold}}の仲介などもあり国交は回復した<ref name=Stenton_220>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 220.</ref><ref name=EHD_20>Whitelock, ''English Historical Documents'', 20, p. 313.</ref>。 |

|||

カール大帝は794年の{{仮リンク|フランクフルト教会会議|en|council of Frankfurt}}にイングランド司教を参加させた<ref>{{Cite journal |和書|author= |authorlink= |title=死者の中から最初に生まれた方 : カロリング朝時代における養子論争の展開 |date=2014-03 |publisher=神言神学院 |journal=南山神学 |volume=37 |issue= |naid=40020103777 |pages=1-27 |url=http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/JINBUN/Christ/NJTS/037-Marx.pdf |ref= }}</ref>。この教会会議は787年の[[第2ニカイア公会議]]で可決された公会議決議は否定し、イスパニア司教フェリクス{{enlink|Felix (bishop of Urgell)}} とエリパンドゥス{{enlink|Elipando}} の2人を異端として非難するものであった<ref name=Stenton_219>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 219.</ref>。796年、カール大帝はオファに手紙を書いた。これは先にオファがカール大帝に宛てた手紙に対する返信であり、現存するイングランド外交史最古の文書である<ref name=Stenton_215/>。書簡の内容は主に大陸におけるイングランド人巡礼者の地位と外交上の贈り物に関するものであるが、それはイングランド人とフランク人の関係について多くのことを明らかになる<ref name=Stenton_220/>。カール大帝はオファを「兄弟」と呼び、大陸からイングランドに送られた黒石や、イングランドからフランク人に送られたマント(おそらくは布地)の取引にも言及している<ref name="EHD 198, 782–784">Whitelock, ''English Historical Documents'', 198, pp. 782–784.</ref>。カール大帝の書簡はイングランドからの亡命者にも言及しており、その中にエドベルト3世と同一人物とみられるオッドベルト(Odberht)の名前を挙げている。ウェセックスの[[エグバート (ウェセックス王)|エグバート]]もまたオファからの亡命者であり、フランク宮廷に避難していた。カール大帝がオファに対する反乱分子への支援を政策の一部としていたことは明らかである。カール大帝はエグバートとエドベルトを保護しただけでなく、ノーザンブリア王{{仮リンク|エゼルレッド1世 (ノーサンブリア王)|en|Æthelred I of Northumbria|label=エゼルレッド}}にも贈り物を送っている<ref name=Kirby_176-7>Kirby, ''Earliest English Kings'', pp. 176–177.</ref>。796年までのイングランド南部での出来事はオファとカール大帝の争いとして描かれることもあるが、両者の力の差は歴然としていた。796年当時カール大帝は[[大西洋]]から[[ハンガリー大平原]]まで広がる帝国の支配者であり、オファと次代マーシア王コエンウルフはそれに比べれば明らかにマイナーな存在であった<ref>[[Janet L. Nelson|Nelson, Janet]], "Carolingian Contacts" in Brown & Farr, ''Mercia'', especially pp. 139–143. For the contrary view, see Wormald, "The Age of Offa and Alcuin", pp. 101–106.</ref>。 |

|||

==政府== |

|||

マーシアの王権の性質は、現存する限られた資料からは明らかではない。この時代のマーシア王の祖先については、主に二つの説がある。一つは、王家の異なる系統の子孫が王位を争っていたという説である。例えば、7世紀半ばには、[[ペンダ (マーシア王)|ペンダ]]は征服した地方の支配権を王家の血縁者に握らせていた<ref name=Yorke_119>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', pp. 119–120</ref>。もう一つは、地方に権力基盤を持つ血縁者集団が互いに王の後継を争っていたケースである。このような権力基盤の例としては[[ウィッチェ]]、トムセテ{{enlink|Tomsaete}}、詳細不明のガイニ{{enlink|Gaini}}といった小国が挙げられる。この場合婚姻関係もその一端を担っていたかもしれない。 |

|||

競合する大物たち、つまり憲章では「公(dux、[[ドゥクス]]」や「[[プリンス]](prince)」と呼ばれている人たち(つまり指導者たち)が、王たちを権力の座につけたのかもしれない。 |

|||

このモデルの場合、マーシア人の王は有力な貴族にすぎない<ref>For all this, see Keynes, "Mercia and Wessex in the Ninth Century", pp. 314–323, in Brown & Farr, ''Mercia''; see also Williams, "Military Institutions and Royal Power", pp. 304–305.</ref>。 |

|||

オファはマーシア王位の安定性を高めようとしたようで、息子のエグフリス(Ecgfrith)のために王族の血を引くライバルを排除し、属国の王の位を、時にはエアルドルマン(Ealdorman、貴族)の地位まで下げた<ref name=Yorke_TAS_43-4>Yorke, ''Anglo-Saxons'', pp. 43–44.</ref>。 |

|||

オファの試みは最終的には失敗に終わった。エグフリスは数ヶ月しか政権を維持しておらず、9世紀のマーシアは複数の王族から王が立てられた<ref name=BF_314>Simon Keynes, "Mercia and Wessex in the Ninth Century", in Brown & Farr, ''Mercia'', p. 314.</ref>。 |

|||

オファは複数の防衛城市([[:en:burh|burh]]、ブルフ。要塞化された町)を建設した形跡がある。その町がそうかは諸説あるが、[[ベッドフォード (イングランド)|ベッドフォード]]、[[ヘレフォード]]、[[ノーサンプトン]]、[[オックスフォード]]、{{仮リンク|スタンフォード (イングランド)|en|Stamford, Lincolnshire|label= スタンフォード}}などがその候補に挙げられている。これらの城市は、防衛拠点であると同時に行政の中心地であり、さらに地域の市場としての役割も果たしていたと考えられており、マーシア経済がイングランド中西部の人々の集団としての起源から脱却したことを示している。これらの城市は、1世紀後にアルフレッド大王が[[デーン人]]の侵略に対処するために築いた防衛網の前身となった<ref name=Kirby_3>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 3.</ref><ref name=BF_Market_192>[[Alan Vince]], "Market Centres and Towns in the Mercian Hegemony", in Brown & Farr, ''Mercia'', p. 192.</ref>。しかし、オファは必ずしも城市(ブルフ)による経済的変化を理解していたわけではないので、その利点をすべて想定していたとは考えにくい<ref name=Yorke_117/>。749年、エゼルバルド王は勅許状を発行し、[[:en:trinoda necessitas|trinoda necessitas]]の一部として、すべての人に課せられている砦および橋を建設する義務以外の義務から教会の土地所有者を解放した<ref>{{cite web | url = http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=charter&id=92 | title = Anglo-Saxons.net: S 92 | accessdate=28 April 2007 |publisher=Sean Miller}}</ref><ref name=Campbell_100>Campbell, ''The Anglo-Saxons'', p. 100.</ref>。オファがケントで発行した勅許状には、ケントの土地所有者に同じ義務が課せられていることが記されており、この義務がマーシア国外にも広がっていたことを示唆する<ref name=Yorke_165>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 165.</ref><ref name=BF_Military_297>Gareth Williams, "Military Institutions", in Brown & Farr, ''Mercia'', p. 297.</ref>。この義務は「異教徒の船乗り」の脅威に対するオファの対応策のひとつであった<ref name=BEASE_456>Richard Abels, "''Trinoda Necessitas''", in Lapidge et al., "Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England", p. 456.</ref><ref>{{cite web | url = http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=charter&id=134 | title = Anglo-Saxons.net: S 134 | accessdate=18 January 2008 |publisher=Sean Miller}}</ref>。 |

|||

オファは自らの名の下で編纂した法典を発行したとされるが現存せず、唯一アルフレッド大王法典の序文で言及があるのみである。アルフレッドはオファ、ウェセックス王[[イネ (ウェセックス王)|イネ]]、ケント王[[エゼルベルト (ケント王)|エゼルベルト]]らの法典から「最も公正」と認めた法律を自分の法典に盛り込んだと述べている<ref name=KL_164>Keynes & Lapidge, ''Alfred the Great'', p. 164.</ref>。これらの法律は独立した法典であった可能性もあるが、アルフレッドは786年にマーシアを訪問した教皇特使の報告書と特使がマーシアに対して発布した法令を参照した可能性もある<ref name=KL_305>Keynes & Lapidge, ''Alfred the Great'', pp. 305.</ref>。 |

|||

==貨幣鋳造== |

|||

[[File:Offa moneyer Edelmod 7 8th century.jpg|thumb|オファの硬貨の裏面。貨幣鋳造人であるエゼルノス (Ethelnoth) の名が刻まれている。(大英博物館所蔵)]] |

|||

8世紀初めに主に流通していた貨幣は[[シャット (通貨)|シャット]](シェアト)銀貨で、貨幣鋳造人や王の名前は刻まれていないものがほとんどであった。当時の人々には、これらはおそらく[[ペニー]]銀貨として知られており、ウェセックスの[[イネ (ウェセックス王)]]の法典にもペニーに関する言及がある<ref name=Stenton_222>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 222.</ref><ref name=IWL>A transcription of Ine's laws can be read at {{cite web| url = http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/prose/laws.html#cap44| title = Laws of Alfred and Ine| accessdate = 30 December 2007| publisher = Georgetown University| url-status = dead| archiveurl = https://web.archive.org/web/20071217131452/http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/prose/laws.html#cap44| archivedate = 17 December 2007| df = dmy-all}}</ref><ref name=BG_157>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 157.</ref>。この(オファの治世に鋳造された硬貨と比較して)軽量な硬貨は、おそらく760年代後半から770年代前半に鋳造されたものと考えられている。この次に流通した中量のコインは790年代初頭以前のものとみられている<ref name=BG_278>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 278.</ref>。これらの新しい中量コインは、以前のシャット銀貨よりも重く、幅広で、薄くなっており<ref name=Stenton_222/>、同時代カロリング朝の通貨改革([[ドゥニエ#ドゥニエ銀貨の導入|ドゥニエ銀貨の導入]])の影響を受けている<ref name=Kirby_175/>。新しいペニー銀貨には、ほぼ例外なくオファの名前と、そのコインを鋳造した造幣業者の名前の両方が刻まれている<ref name=Stenton_222/>。この貨幣改革は、オファ自身の造幣所以外にも広がっていたようで、イースト・アングリア、ケント、ウェセックスの王たちはすべて、この時期に新しい重さのコインを生産していた<ref name=BG_277>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 277.</ref>。 |

|||

オファの時代のコインの中には、カンタベリー大司教であるイェンバートの名や、792年以降には大司教エゼルヘルドの名前が記されているものもある。イェンバートのコインはすべて、後の中量コインではなく初期の軽量コインに属している。また、780年代とそれ以前にロンドン司教であったエドベルト{{enlinkEadbrightus}} が発行したという資料もある。オファはイェンバートとの対立により、エドベルトの鋳造権を認めたのかもしれないが、その後、リッチフィールド司教区が大司教区に昇格した際に、エドベルトの鋳造権は取り消されたかもしれない<ref name=BG_279>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 279.</ref>。 |

|||

[[File:Offa and Cynethryth pennies.gif|thumb|left|300px|オファ時代の2種類の銀貨。右側はキュネスリスの肖像が彫られている。]] |

|||

中量型コインには、同時代フランク王国の通貨を凌駕する芸術性の高い意匠が施されていることが多く<ref name=BG_278/>、描かれたオファの肖像は「アングロサクソン硬貨の歴史の中で唯一無二の繊細さを示す」と評されている<ref name=Stenton_223/>。このオファの肖像には、髪をボリュームのあるカールにした「印象的でエレガントな」肖像や、前髪をつけてきつめのカールをしている肖像がある。また[[ペンダント]]付きのネックレスを身につけているものもある。これら描写の多様性は、オファ硬貨の型職人たちがインスピレーションの源となる様々な芸術的な情報源を利用できたことを示唆している<ref name=Gannon_31-2>Gannon, ''Iconography of Early Anglo-Saxon Coinage'', pp. 31–32.</ref> |

|||

オファの妻キュネスリス(Cynethryth)はアングロサクソンの王妃として硬貨に名前や肖像が刻まれた唯一の人物で、貨幣鋳造人のエオバ(Eoba)が鋳造した注目すべきペニー硬貨のひとつである。これらはおそらく同時代のビザンツ皇帝[[コンスタンティヌス6世]]のコインから派生したもので、コンスタンティヌス6世は彼の生母である後の女帝[[エイレーネー (東ローマ女帝)|エイレーネー]]の肖像を描いた硬貨を鋳造したが<ref name=BG_279-80>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', pp. 279–280.</ref>、このビザンツ[[ソリドゥス金貨|金貨]]は横顔ではなく正面から見たイレーネの胸像が描かれており、キュネスリス硬貨はこれをそのまま模倣したものではない<ref name=BF_Women_39>Pauline Stafford, "Political Women in Mercia" in Brown & Farr, ''Mercia'', p. 39.</ref>。 |

|||

イェンバートが死去し792年から793年にかけてエゼルヘルドに交代する頃、オファは二度目の貨幣改革を行った。この「重量級の硬貨」は、ペニーの重さが再び増量され、すべての造幣所で標準化された肖像ではない意匠が導入された。このシリーズにはイェンバートやキュネスリスのコインは一枚も無いが、一方で大司教エゼルヘルドのコインはすべて新しい、重量級のコインであった<ref name=BG_280>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 280.</ref> |

|||

[[File:Offa king of Mercia 757 793 gold dinar copy of dinar of the Abassid Caliphate 774.jpg|thumb|[[アッバース朝]]のディナール金貨を模したオファのマンクス金貨(774年)]] |

|||

オファの時代の金貨も現存している。その一つは、774年に[[アッバース朝]]第2代[[カリフ]][[マンスール]](Caliph Al-Mansur)が鋳造した[[ディナール]]金貨を模倣したもの([[擬クーフィー様式#早期擬クーフィー様式の例|擬クーフィー様式]])であり<ref name=BF_211>Williams, ''Mercian Coinage'', p. 211,</ref>、裏面中央には「Ofa Rex(オファ王)」の文字が打刻されている。一方、刻まれたアラビア語の文章には多くの誤りがあり、製作者がアラビア語を理解していなかったことは明らかである。この金貨は[[アンダルス]](イスラム勢力下のスペイン)との交易のために作られたか、オファがローマと約束した年365マンクスの支払の一部として使われた可能性がある<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=TGkz9NGFXIMC&pg=PA327&dq=manqush+coin#PPA330,M1 |title=Medieval European Coinage By Philip Grierson p.330 |accessdate=17 August 2012|isbn=9780521031776 |last1=Grierson |first1=Philip |last2=Blackburn |first2=Mark A. S. |year=1986 }}</ref>。この時代のアッバース朝ディナール金貨の複製品は他にもあるが、それがイングランド製かフランク製かは不明である。前者はオファの統治時代のものと考えられているが、後者はオファの統治時代、あるいは796年に王位に就いたコエンウルフ時代のものである可能性がある。その用途についてははっきりとしたことは何もわかっていないが、施し物(恩賞)として使用するために鋳造されたとの見方もある<ref name=BG_281>Blackburn & Grierson, ''Medieval European Coinage'', p. 281.</ref><ref name=Stenton_223-4>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', pp. 223–224.</ref>。 |

|||

造幣人の名が記されている硬貨は多いが、鋳造された造幣所が刻まれた硬貨はない。そのため、オファが使用した造幣所の数や場所は不明である。現在の説では、[[カンタベリー]]、[[ロチェスター (イングランド)|ロチェスター]]、[[イースト・アングリア]]、ロンドンの4つの造幣所があったとされている<ref name=BG_281/>。 |

|||

== 称号 == |

|||

ほとんどの勅許状でオファが使用した称号は「Rex Merciorium」つまり「マーシアの王」であったが、時折「マーシアとその周辺諸国の王」と範囲を拡大した称号も使用した<ref name=PASE_title>See the listing under "King", in the "Office" section under {{cite web | url = {{PASE|305|bare=1}} | title = Offa 7 | website = Prosopography of Anglo-Saxon England | accessdate=31 December 2007 |publisher=[[King's College London]]}}</ref>。また、勅許状の中には「Rex Anglorum」つまり「全アングル人の王」という称号を使用しているものもあり、これはオファの権力の大まかに表現したものとみなされてきた。だがこの点について、オファが「全アングル人の王(Rex Anglorum)」と名乗っているいくつかの勅許状には信憑性が疑われるものがあり、この称号がイングランド王の標準的な称号であった10世紀に偽造されたとする説もある<ref name=Kirby_174/>。このためオファが実際にこの称号を使用していたことを示す最良の証拠は、勅許状ではなくコインということになる。ただし"Of ℞ A "と刻まれたペニー硬貨もあるが、これが "Ofa Rex Anglorum "の略であることは確定的ではないと考えられている<ref name=BG_279/>。 |

|||

歴史家[[フランク・ステントン]]は著書『 Anglo-Saxon England 』の中で、オファはおそらくイングランド王国の中で最も偉大な王であると主張し「アングロサクソンの王の中で、これほど鋭い政治的感覚を持って世界全体を見ていた王は他にいなかった」と述べている<ref name=Stenton_224>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', p. 224.</ref>。歴史家の大多数はオファの業績はアングロサクソンの王たちの中でアルフレッド大王に次ぐものとみなしている<ref>For example, [[Peter Hunter Blair]] describes him as "perhaps the greatest of all the Anglo-Saxon kings, save only Alfred"; Blair, ''Introduction'', p. 53.</ref>。オファの治世はイングランドが統一へと移行する重要な段階であったとする説もかつてあったが、この分野の歴史家の間ではもはや一般的な見解ではない。ケンブリッジ大名誉教授であるサイモン・ケインズの言葉を借りれば「オファは権力欲に突き動かされたのであってイングランド統一というヴィジョンをもっていたわけではない。オファは名声を残したがレガシー(政治的遺産)は遺さなかった」<ref name=BEASE_340/>。現在では、オファは自らをあくまで「マーシア王」と認識しておりその軍事的成功はマーシア王国がミッドランド諸国の大君主という位置づけからより強力で好戦的な王国へと変貌を遂げた過程の一部であったと考えられている<ref name=BEASE_340/><ref name=Yorke_114>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 114.</ref> |

|||

==死と王位の承継== |

|||

オファは796年7月29日に死去し<ref name=Kirby_177>Kirby, ''Earliest English Kings'', p. 177.</ref><ref>{{cite web | url=http://www.anglo-saxons.net/hwaet/?do=get&type=day&id=07290796 | title=July 29, 796: Death of King Offa of Mercia | publisher=anglo-saxons.net | work=Anglo-Saxons | accessdate=12 April 2012 | author=Miller, Sean}}</ref><ref>{{cite encyclopedia | url=http://www.newadvent.org/cathen/11215c.htm | title=Offa | publisher=newadvent.org | encyclopedia=Catholic Encyclopaedia | year=2009 | accessdate=12 April 2012 | author=Knight, Kevin}}</ref><ref name=BROWN_310>Brown & Farr, ''Mercia: An Anglo-Saxon Kingdom In Europe'', p. 310</ref>、[[ベッドフォード (イングランド)|ベッドフォード]]に埋葬されたとされるが、勅許状に記された「Bedford」が今日のベッドフォードかどうかは明らかでない<ref name=EHD_468>Whitelock, ''English Historical Documents'', 79, pp. 468–470.</ref><ref name=BEASE_133>Simon Keynes, "Cynethryth", in Lapidge, ''Encyclopaedia of Anglo-Saxon England'', p. 133.</ref>。死後息子のエグフリス(Ecgfrith)が後を継いだが、『アングロサクソン年代記』によれば「エグフリスははわずか141日の治世の後に死んだ」という<ref name=Swanton_50>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', p. 50.</ref>。 |

|||

[[アルクィン]]が797年にマーシアのオズバート(Osbert)という[[エアルドルマン]](ealdorman、貴族)に宛てた手紙からはオファが息子エグフリスの王位継承を確実なものとするためにあらゆる手段を講じたことが伺える。アルクインによれば、エグフリスは「自らの罪のために死んだのではない。王国を守るために父が流した血の復讐が息子に届いたのだ。息子に王国を譲るためにあの父親がどれだけの血を流したか、あなたもよく知っているだろう」<ref name=EHD_786>Whitelock, ''English Historical Documents'', 202, pp. 786–788.</ref>。787年のエグフリスの戴冠式に合わせてオファが王家の血を引くライバルを排除したことは明らかである。これはオファの血統を残すという観点から見ると裏目に出たようで、オファやエグフリスの近親の男性の名は記録に残っておらず、エグフリスの後継者となった[[コエンウルフ]]はオファの家系からは遠縁の人物であった<ref name=Yorke_118>Yorke, ''Kings and Kingdoms'', p. 118.</ref>。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[オファコルス]] |

|||

<!--* ''[[Vitae duorum Offarum]]''--> |

|||

[[796年]]、死去したと伝わる。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{ |

{{Reflist|2}} |

||

== 書誌情報 == |

|||

{{Refbegin|colwidth=60em}} |

|||

;一次資料 |

|||

* {{cite web |url=http://www.fordham.edu/halsall/source/annalescambriae.html |title=Medieval Sourcebook: The Annales Cambriae (Annals of Wales) |accessdate=17 December 2007 |work=Annales Cambriae|publisher=[[College of Staten Island]], [[City University of New York]]}} |

|||

* {{cite book|last1= Keynes|first1= Simon|last2= Lapidge|first2= Michael|title= Alfred the Great: Asser's Life of King Alfred and other contemporary sources|year= 2004|publisher= Penguin Classics|isbn= 0-14-044409-2|url= https://archive.org/details/alfredgreatasser0000asse}} |

|||

* {{cite book |last= Bede|authorlink= Bede|title= Ecclesiastical History of the English People|translator= Leo Sherley-Price|others= Revised by [[R.E. Latham]]|editor= D.H. Farmer|location= London|publisher= Penguin|year= 1991|isbn= 0-14-044565-X|title-link= Historia ecclesiastica gentis Anglorum}} |

|||

* {{cite web |url={{PASE|305|bare=1}}|title=Offa 7|accessdate=6 April 2007 |work=Prosopography of Anglo-Saxon England|publisher=[[King's College London]]}} |

|||

* {{cite book |last= Swanton|first= Michael|title= The Anglo-Saxon Chronicle|year= 1996| location=New York|publisher= Routledge|isbn=0-415-92129-5}} |

|||

* {{cite book |last= Swanton|first= Michael|title= The Lives of Two Offas, Vitae Offarum Duorum|year= 2010|location=Crediton|publisher= The Medieval Press|isbn=978-0-9557636-8-7}} |

|||

* {{cite book |last=Whitelock|first=Dorothy|title=English Historical Documents v. 1 c. 500–1042|year=1968|location=London|publisher=Eyre & Spottiswoode}} |

|||

;二次資料 |

|||

* Abels, Richard, "''Trinoda Necessitas''", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* Blackburn, Mark & Grierson, Philip, ''Medieval European Coinage.'' Cambridge: Cambridge University Press, reprinted with corrections 2006. {{ISBN|0-521-03177-X}} |

|||

* {{cite book |last= Blair|first= John|title=The Church in Anglo-Saxon Society|year= 2006|publisher= Oxford University Press|location=Oxford|isbn=0-19-921117-5}} |

|||

* {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* {{cite book |last= Campbell|first= James|title=The Anglo-Saxon State|year= 2000|publisher= Hambledon and London|isbn=1-85285-176-7}} |

|||

* {{cite book |last1= Campbell|first1= John|last2= John|first2= Eric|last3= Wormald|first3= Patrick|title=The Anglo-Saxons|year= 1991|publisher= Penguin Books|isbn=0-14-014395-5}} |

|||

* Featherstone, Peter, "The Tribal Hidage and the Ealdormen of Mercia", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* {{cite book |last= Fletcher|first= Richard|title=Who's Who in Roman Britain and Anglo-Saxon England|year= 1989|publisher= Shepheard-Walwyn|isbn=0-85683-089-5}} |

|||

* {{Cite book |last=Gannon |first=Anna |title=The Iconography of Early Anglo-Saxon Coinage: Sixth to Eighth Centuries |publisher=Oxford University Press |location=Oxford |year=2003 |isbn=0-19-925465-6 }} |

|||

* {{Cite book |last=Hunter Blair |first=Peter |title=An Introduction to Anglo-Saxon England |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge |year=1977 |edition=2nd |isbn=0-521-29219-0 }} |

|||

* {{cite book |last= Hunter Blair|first= Peter|title= Roman Britain and Early England: 55 B.C. – A.D. 871|year= 1966| location=New York|publisher= W.W. Norton & Company|isbn=0-393-00361-2}} |

|||

*{{cite encyclopedia |first=Kelly|last =S. E. | publisher = Oxford University Press | encyclopedia= Oxford Dictionary of National Biography | title=Offa (d. 796), king of the Mercians | year = 2007 |doi= 10.1093/ref:odnb/20567 |ref=harv}} {{ODNBsub}} |

|||

* Keynes, Simon, "Cynethryth", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* idem, "Mercia", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* idem, "Offa", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* idem, "Mercia and Wessex in the Ninth Century", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* {{cite book|last1= Keynes|first1= Simon|last2= Lapidge|first2= Michael|title= Alfred the Great: Asser's Life of King Alfred and other contemporary sources|year= 2004|publisher= Penguin Classics|isbn= 0-14-044409-2|url= https://archive.org/details/alfredgreatasser0000asse}} |

|||

* {{cite book |last= Kirby|first= D.P.|title=The Earliest English Kings|year= 1992|location=London|publisher= Routledge|isbn=0-415-09086-5}} |

|||

* Lapidge, Michael, "Alcuin of York", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* Nelson, Janet, "Carolingian Contacts", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* Stafford, Pauline, "Political Women in Mercia, Eighth to Early Tenth Centuries", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* {{cite book |last= Stenton|first= Frank M.| authorlink = Frank Stenton|title= Anglo-Saxon England|url= https://archive.org/details/anglosaxonenglan0000sten|url-access= registration|year= 1971| location=Oxford|publisher= Clarendon Press|isbn=0-19-821716-1}} |

|||

* Williams, Gareth, "Mercian Coinage and Authority", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* idem, "Military Institutions and Royal Power", in {{cite book |last1= Brown|first1= Michelle P.|last2= Farr |first2= Carole A.|title=Mercia: An Anglo-Saxon kingdom in Europe|year= 2001|publisher= Continuum|isbn=0-8264-7765-8}} |

|||

* Wormald, Patrick, "The Age of Offa and Alcuin", in {{cite book |last1= Campbell|first1= John|last2= John|first2= Eric|last3= Wormald|first3= Patrick|title=The Anglo-Saxons|year= 1991|publisher= Penguin Books|isbn=0-14-014395-5}} |

|||

* {{cite book |last1= Wormald|first1=Patrick|last2=Bullough|first2= D.|last3=Collins|first3=R.|title=Ideal and Reality in Frankish and Anglo-Saxon Society|year= 1983|location=Oxford| isbn=0-631-12661-9 |publisher= B. Blackwell }} |

|||

* {{cite book |last= Yorke|first=Barbara|title=Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England|year= 1990|location=London|publisher= Seaby|isbn=1-85264-027-8}} |

|||

* Worthington, Margaret, "Offa's Dyke", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

* eadem, "Wat's Dyke", in {{cite book |last=Lapidge|first=Michael|title=The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England|year=1999|location=Oxford|publisher=Blackwell Publishing|isbn=0-631-22492-0}} |

|||

{{Refend}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[青山吉信]]編集 |year=1991 |title=イギリス史1 先史~中世 |publisher=山川出版社 |isbn=978-4634460102 |ref=}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[君塚直隆]] |year=2015 |title=物語 イギリスの歴史(上) |publisher=[[中央公論新社]] |isbn=978-4-12-102318-6 |ref=}} |

|||

*{{Cite book|和書|author=[[吉賀憲夫]]編集 |year=2019 |title=ウェールズを知るための60章 |publisher=[[明石書店]] |isbn=978-4-7-50-34865-0 |ref=}} |

|||

== 外部リンク == |

|||

* {{PASE|305|Offa 7}} |

|||

{{DEFAULTSORT:おふあ}} |

{{DEFAULTSORT:おふあ}} |

||

[[Category:アングロ・サクソン人]] |

[[Category:アングロ・サクソン人]] |

||

[[Category: |

[[Category:8世紀生]] |

||

[[Category:796年没]] |

|||

[[Category:マーシアの君主]] |

|||

2020年9月11日 (金) 02:11時点における版

| オファ Offa | |

|---|---|

| マーシア王 | |

Offa Rex Mercior[um](マーシア王オファ)と打刻された銀貨 | |

| 在位 | 757年 – 796年7月29日 |

| 死去 |

796年7月29日 |

| 配偶者 | キュネスリス |

| 子女 |

エグフリス エアドブルフ エルフレド エゼルブルフ |

| 家名 | イクリンガス家 |

| 父親 | シングフリス |

オファ(オッファ、古英語: Offa、796年7月29日没)は、8世紀マーシア王国の王。 シングフリスの息子でエオワの子孫。エゼルバルド王の暗殺後、混乱するマーシアでベオルンレッドを破り王となった。

小国ウィッチェやマゴンサエテなどを従属させミッドランド(イングランド中央部)における支配を確立し、政情の不安定なケント王国を服属させサセックス王国も771年までにその支配下においたが両国ではオファに対する叛乱もたびたび発生した。780年代にはイングランド南部諸国の大半を支配下に置きウェセックス王ベオルトリッチには娘エアドブルフを嫁がせて南東部を支配を確固たるものとした。794年、反乱を企てたとされるイースト・アングリア王エゼルベルフトの首を刎ねて同国を従属させた。

教会、特にカンタベリー大司教イェンバートと対立し、ローマ教皇ハドリアヌス1世を説き伏せて大司教座を分割させ新たにリッチフィールド司教座を設けさせた。これはオファが息子エグフリスのために行おうとした戴冠の儀式を大司教イェンバートが拒否したためともされる。またウスター司教とも争ったが、これは781年のブレントフォード教会会議で決着がついた。

多数現存するオファ時代の硬貨には、オファの姿が洗練された品質で描かれており、その芸術性の高さは同時代のフランク王国の硬貨をも凌駕する。 またオファの妻キュネスリスの肖像が彫られた硬貨もある。金貨も3枚のみ現存し、1枚はアッバース朝のディナール金貨を模したもので表面にはアラビア語、裏面にはラテン語で"Offa Rex"(オファ王)との打刻がある。金貨の使途は不明だが、ローマへの贈り物に使われていた可能性がある。

多くの歴史家がオファを「アルフレッド大王以前で最強の王」と認めている。ノーサンブリア王国を支配下に置くことはなかったが、792年に娘のエルフレダをノーザンブリア王エルフレッドに嫁がせた。かつてはオファ治世をイングランド統一の過程とみる歴史家も少なくなかったが、今日では多数意見ではない。近年の歴史家の言葉を借りれば「オファは権力欲に突き動かされたのであってイングランド統一というヴィジョンをもっていたわけではない。オファは名声を残したがレガシー(政治的遺産)は遺さなかった」[1]。 オファは796年に死去し、王位は息子エグフリスが継承したがその在位は5ヶ月にも満たず、コエンウルフが次代のマーシア王となった。

時代背景と同時代資料

8世紀前半、アングロサクソンの支配者はマーシア王エゼルバルドであった。エゼルバルドは、731年までにはハンバー川以南を支配下に置くなど[2]、7世紀半ばから9世紀初頭にかけて登場した強大なマーシア王の一人であり、こうしたマーシアの勢いは9世紀のウェセックス王エグバートの時代まで続いた[3]。

オファはその手にした権力と地位から中世前期ブリテン島諸国においてもっとも重要な支配者であったが[4]、同時代の伝記などは残っていない[3]。鍵となるこの時期の重量な資料にアングロサクソン史を古英語で綴った年代記の集成である『アングロサクソン年代記』がある。この『年代記』の執筆、編纂はおそらく西サクソン(ウェセックス)で行われたものであり、多分にウェセックス寄りと見られる記述もあることから、マーシアのオファが得た権勢を正確に伝えているとは限らない[5]。他方、オファ治世の勅許状からオファの権力を伺うことができる。勅許状(特権状、地権書、charter チャーター)とは、従士や教会関係者に所領(土地)や特権を認める文書で[6]、土地を与える権限を持っていた王がその証人となった[7][8]。勅許状に添付される証人一覧には、主権者である王とそのさらに上の大君主(大王 overload)の両方の名前が記録されていることがある。例えばイスメレ勅許状 (Ismere Diploma) にはウィッチェ王オスヘレ(Oshere)の息子エゼルリック(Æthelric)の名がマーシア王エゼルバルドの代理王("subregulus")として記載されている[9][10]。8世紀の修道士で歴史家ベーダの著した『英国民教会史』は、記述が731年までに限られはするがアングロサクソン史における主要史料のひとつで、オファ治世についても重要な情報が得られる[11]。

オファ時代にその大部分が建設されたとみられる「オファの防塁」は、オファの統率力、組織力の高さの証左と言える[12]。この他に現存する資料に『トライバル・ハイデイジ』(7-9世紀ごろイングランドでまとめられた、アングロ・サクソン35部族の一覧書)があり、オファの支配域を示すさらなる証拠とする説もあるが年代がオファ治世に属しているかについては異論もある[13]。またこの時代の重要な書簡集として、特にシャルルマーニュ(カール大帝)の宮廷で10年以上を過ごし、シャルルマーニュの最高顧問の一人としてイングランド全土の王、貴族、聖職者と交信したアングロサクソン人の修道士、神学者アルクィンの書簡集がある[14]。アルクィンの書簡集はオファとヨーロッパ大陸との関係を明らかにする点で特筆すべきものであり、オファの硬貨がカロリング朝の硬貨を基本としていることなどもこの書簡から判明した[15][16]。

先祖と家族

アングロサクソン王家の系譜集である『アングリアン・コレクション』に、オファの祖先である4人のマーシア王の系図が記載されている。4人の王はいずれも7世紀初頭にマーシアを支配したピュバの子孫であり、オファはピュバの息子の一人エオワの子孫で、その血筋はオスモド(Osmod)、エアンウルフ(Eanwulf)からシングフリス(Thingfrith)を経てオファへとつながる。オファの先代にあたるマーシア王で、マーシアをおよそ40年間統治したエゼルバルドも、系譜によればエオワの子孫であり、オファの祖父エアンウルフはエゼルバルドのいとこにあたる[17]。エゼルバルドはエアンウルフのウィッチェ所領に対して勅許状を発行していることから、オファとエゼルバルドは一族の同支族出身であった可能性がある。ある勅許状にはオファがエゼルバルドの血縁者とあり、エゼルバルドの兄弟ヘアドベルフトHeardberht はオファが権力の座に就いた後も勅許状の証人リストにその名が記載されている[18][19]

オファの妻キュネスリスの家系については不明である。二人にはエグフリスという息子の他少なくともエルフレド(Ælfflæd)、エアドブルフ、エゼルブルフ(Æthelburh)という3人の娘がいた[20]。エゼルブルフはウィッチェ王エアルドレッド (Ealdred, king of the Hwicce) の近親者で女子修道院長とも推測されているが、この時代には他にもエゼルブルフという名の著名な女性がいる[19]。

統治初期、ミッドランドと東サクソン

716年からマーシアを支配してきたエゼルバルドは757年に暗殺された。ベーダ『英国民教会史』の続編(ベーダの死後匿名によって書き足された部分)には、王は「夜、護衛によって不誠実な方法で殺害された」とあるが、暗殺の動機については言及がない。エゼルバルドの死後、ベオルンレッドが跡を継いで王となったが、この人物について詳細はほとんど分かっていない。ベーダ『教会史』続編にはベオルンレッドが「わずかな期間、不幸に」統治し、続いて「同年、オファが、流血によってマーシア王国を手にいれようと目論み、ベオルンレッドを敗走させた」とある[21]。ただし789年の勅許状には「オファ治世31年目」との記述があるため、758年になるまで王位に就いていなかった可能性はある[19]。

王位継承を巡って戦いがあったということは、オファは長年マーシアの属国であったウィッチェやマゴンサエテなどに対する支配を再度確立する必要があったことを意味する。オファ治世最初の2年間の勅許状にはウィッチェの王を "reguli" または "kinglet" (小国王)としている。マゴンサエテに対する支配は早急に確立したものとみえ、740年を最後に同国独立の支配者の名は記録がない[1][19][22]。リンジー王国に対してもオファはおそらくかなり早い段階で支配権を確立したとみられ、リンジー王家の記録はこの頃消滅していることが分かっている[1][23]。

8世紀の東サクソン王国の歴史についてはほとんど分かっていないが、エセックス王国の一部であったロンドンとミドルセックスはエゼルバルドの時代にはマーシアの手に落ちていたことが資料から伺える。エゼルバルドもオファも、ミドルセックスとロンドンの土地を望むまま与えていた。767年のオファの勅許状では、現地王を証人とすることなくハーロウの土地処分についての記載があり[24]、ロンドンもミドルセックスもオファ治世の始まりのころからオファ支配下にあったとみられる[25]。東サクソン王家は8世紀まで存続していたため、エセックス王国では8世紀のほとんどまたはすべての期間、マーシアの強い影響下で、現地王家を維持していた可能性が高い[26]。

オファが治世の初期から古くからのマーシア中心地以外で大きな影響力を持っていたとは考えにくい。エゼルバルドによって獲得したイングランド南部の支配権は、継承権をめぐる内戦の間に崩壊したように見え、オファがケントに影響力を持っていたという史料が得られる764年までは、マーシアの勢力が再び拡大することはなかった[27]。

ケント王国とサセックス王国

762年以降、ケント王国の政治的不安定さをオファは利用したものと見られる[28]。ケント王国には古くから共同王制の伝統があり、東と西のケントを別々の王が治めていたが、通常はどちらか1人の王が支配的であった[29]。762年以前のケントにはエゼルベルト2世 (Æthelbert II of Kent) とエドベルト1世 (Eadbert I of Kent) という二人の王がおり、エドベルト1世の息子エルドウルフ (Eardwulf) も王とする記録がある。だが762年にエゼルベルトが死去すると、エドベルトとエルドウルフへの言及もこの年が最後となり、翌年からの2年間はシゲレド (Sigered of Kent) 、イアンモンド (Eanmund of Kent) 、ヘアベルト (Heaberht of Kent) らをケント王とする資料がみられる。例えば764年、オファは自らの名の下にロチェスター所領を勅許したが、このとき証人欄にはケント王としてヘアベルトの名が記載されている。この他、765年にオファが承認した勅許状にはヘアベルトと共にエグバート2世 (Ecgberht II of Kent) もケント王として名を連ねている[30]。このことからオファがケントに影響力を持っていたことは明白で、ヘアベルトはオファの傀儡として王位に据えられたとする説もある[28]。ただしオファがその後もケントに対して宋主権を保持し続けていたかについては歴史家の意見が分かれる。あるときオファは「主君が割り当てた土地を、主君が証人となることなしに他の者に委ねるのは誤りである」という理由で、エグバートの勅許を取り消したことが知られているが、エグバートが最初に勅許を出した日付は不明であり、オファがそれを取り消した日付も不明である[31]。オファが764年から少なくとも776年までケントの宋主権を保持していた可能性はある。765年から776年までの期間オファがケント王国に直接関与していた証拠資料は774年にケントの土地許与を記録した2通の勅許状など限られており、その勅許状自体も信憑性が疑問視されていることから、776年以前にケントに介入していたのは764年から765年のみの可能性がある[32]。

『アングロサクソン年代記』には776年に「マーシア人とケントの住人はオットフォードで戦った」との記述あるが、その戦闘の結末については記されていない。伝統的にはマーシアが勝利したと解釈されているが、785年まではオファがケントにおける王権を確立したという証拠はない。また784年の勅許状にはケント王エルムンドの名前のみが記載されていることから、オットフォードで敗れたのはマーシアの方であったことが示唆される[33]。紛争の原因については明らかでない。もしオファが776年より前からケントを支配していたのであれば、オットフォードの戦いはマーシア支配に対する反乱であった可能性もある[1] 。しかしながら、エルムンドの名が歴史記録上に現れるのはこれ一度きりで、785年から789年までの一連の勅許状はオファにより発行されたものであることからもその権威は明らかである。この期間オファはケントを「マーシア王国の一州」として扱っており[34] 、その行動は、通常の支配関係を超えて、ケントの併合や地方の王族の排除にまで及んだものと見られる。785年以降、ある歴史家の言葉を借りれば、「オファはケント王らの大君主ではなく、ライバルであった」[35]。マーシアの支配はオファが死去する796年まで続き、その後エドベルト3世が一時的ではあるがケントの独立を取り戻すことに成功した[36]。

ケント王エルムンドはウェセックス王エグバートの父親とされ、オファが780年代中頃にケントへ干渉したことがエグバートのフランク王国への亡命(追放)へとつながった可能性もある。『年代記』によれば、エグバートが825年にケントを襲撃した際、南東部の人々はエグバート側についた、なぜなら「昔彼らは誤ってエグバートの親族から引き離された人々だったからだ」[37]。 これはおそらくエルムンドへの暗示である可能性が高く、エルムンドが南東部の王国の局地的な支配権を持っていたことを意味するかもしれない。 もしそうなら、オファの介入はおそらくこの関係の支配を獲得し、関連する王国の支配を引き継ぐことを意図していたと思われる[38]。

オファのサセックス王国への関与の証拠は勅許状から出ており、ケントと同様、事態の推移について歴史家の間に統一した見解は見られない。 サセックスの王たちに関係する証拠がほとんど残っていないことは、同時に複数の王が共同統治ことを示している。サセックス西部の王たちはオファ治世の初期段階からその権威を認めていたとされるが、サセックス東部(ヘイスティングス周辺の地域)はそれほど容易に服従しなかった。12世紀の年代記作者ダラムのシメオンは771年オファは「ヘイスティングスの人々」を破ったと記しており、これはオファの支配がサセックス国全体に広がったことの記録と言えるかもしれない[39]。

しかし、この説を裏付ける勅許状の信憑性については疑念が表明されており、オファのサセックスへの直接的な関与は770-71年頃の短い期間に限られていた可能性がある。772年以降、790年頃までマーシアのサセックスへの関与を示す証拠はなく、オファがケント国と同様に780年代後半にサセックスの支配権を獲得したのかもしれない[40]。

イースト・アングリア、ウェセックス、ノーサンブリア

イースト・アングリア王国ではベオナが、おそらく758年には王となっていた。ベオナはオファよりも先に貨幣鋳造を行っていた王で、このことはイースト・アングリアがマーシアから独立していたことを示唆する。その後のイースト・アングリアの歴史については不明な部分が多いが、779年にエゼルベルト2世が王となり、独自の硬貨を発行するなどある程度マーシアから独立した関係であったことが伺える[41]。『アングロサクソン年代記』794年の項には「王オファは王エゼルベルトの首を刎ねるよう命じた」との記述がある。オファは790年代初めにイースト・アングリアでペニー貨を鋳造しており、おそらくはエゼルベルトがオファに対して叛乱を起こし、その結果として斬首されたものと見られている[42]。エゼルベルトはオファの妻キュネスリスの謀略によって殺害されたとする資料も残っているが、これらの最初期の写本は11世紀から12世紀のもので、近年の歴史家は史実とみなしていない[43]。エゼルベルトはサットン・セント・マイケル(Sutton St. Michael)で殺害され4マイル(6km)南のヘレフォードに埋葬されたとする言い伝えもあり、ヘレフォードではエゼルベルトを崇拝するものたちが増え一時はカンタベリーに次ぐ巡礼地となった[44][45]。

マーシアの南にあるウェセックス王国では757年にキュネウルフが王位に就きマーシア王エゼルバルドが侵略した国土の大半を奪還した。オファは779年のベンジングトンの戦い (Battle of Bensington) (於オックスフォードシャー)でキュネウルフを破りテムズ川沿いの領地を取り戻した[46]。内容の確かな勅許状においてこの年より前にキュネウルフがオファに従属していたことを示すものはなく[38]、またオファがキュネウルフの大君主(overload)であったとする形跡もない[46]。786年、キュネウルフが暗殺された後、オファの介入によりベオルトリッチがウェセックス王となった。ただしこの介入がなかったとしても、ベオルトリッチがオファをある程度自分の大君主として認識するまで時間はかからなかったものと見られている[46][47]。オファの硬貨はウェセックス中で使用され、ベオルトリッチが自らの硬貨を鋳造したのはオファの死後からであった[48]。789年、ベオルトリッチはオファの娘エドブルフ (Eadburh) と結婚[47]。年代記の記述によれば二人の王は共同でエグバートをフランク王国に「3年間」追放し「ベオルトリッチはオファを助けた。なぜなら彼の娘を王妃に迎えていたからだ。」[49]。なお年代記の「3年間」という記述は「13年間」の誤り、すなわちエグバート亡命は789年から802年まで続いていたとする歴史家もいるが、この解釈には異論もある[50]。 アルフレッド大王の伝記を著した9世紀の修道士アッサーはエアドブルフについてこう書き残した アッサーによればエアドブルフは「国中ほぼすべてに及ぶ権力を持ち」「彼女の父親がそうであったように、あたかも暴君のごとくふるまうようになった[51]。」 エアドブルフがどんな権力を行使したにせよ、それが宗主である父オファに由来するものであったことは間違いない[52]。

仮にオファが779年にキュネウルフを下すまでウェセックスで優位な立場を得られなかったのだとすると川の南側での成功は、南東部への介入に必要な前提条件だったのかもしれない。この説は、一部の歴史家の説のとおりオファは764-765年以降ケントに対する支配権を確立していなかったことにもなる。この説は一部の歴史家が信じているように、オファが764-65年以降のケントを支配していなかったことも前提としている[53]。

792年オファの娘エルフレダ (Ælfflæd of Mercia) とノーサンブリア王エゼルレッド1世 (Æthelred I of Northumbria) がキャタリック (Catterick, North Yorkshire) で結婚し、オファの軍事同盟はノーサンブリア王国まで拡大した[54]。ただし、オファ治世においてノーサンブリアがマーシアに従属した形跡はない[1]。

ウェールズとオファの防塁

オファはウェールズの王国とたびたび紛争を起こした。760年ヘレフォードでウェールズとマーシアの戦いがあり、10世紀の年代記『カンブリア年代記』にはオファが785年、784年と796年にウェールズを攻めたとの記述がある[55][56]。

オファの防塁は、オファ時代のものとしてもっともよく知られる遺構で、イングランドとウェールズの境界にほぼ沿って築かれた長大な土塁である。 修道士アッサーは『アルフレッド大王伝』にこう記した「とある勇猛な国王(略)その名はオッファ。また、彼はウェイルズとマーシャの間を海から海へ及ぶ大規模な土防壁を造らせた。(小田卓爾訳『アルフレッド大王伝』中公文庫)[57]。土塁の年代は考古学的方法で求められていないが、ほとんどの歴史家はアッサーの記述を疑いなく許容している[58] 。 ウェールズ語でも英語でも古くからオファの防塁(英語:Offa's Dyke、ウェールズ語: Clawdd Offa)と呼ばれていることもこのことを後押しする[59] 。 アッサーの書には「海から海へ及ぶ」との記述があるが、実際はウェールズ・イングランド境界の3分の2程度で、北端は海から内陸に5マイル(8 km)ほどのスランバニズ村(Llanfynydd)、南端はブリストル海峡から50マイル(80 km)ほど離れたヘレフォードシャー、キングトン近くのラショック・ヒル(Rushock Hill)で、全長は約64マイル(103km)である[58]。ウェールズとの国境沿いには他にも土塁があり、その中でも (Wat's Dyke:en) は最大級のものだが、築かれた年代を互いに比較することができないため、オファの防塁がワットの防塁のコピーなのか、それともインスピレーションを得て築かれたものなのかを特定することはできない[60]。

防塁建設にはウェールズに対する障壁およびウェールズ側の動きを一望する目的があったとみられる。防塁を建設したマーシア側には最適な場所を選ぶことができたことを示唆する[58]。

防塁の西側には、8世紀までにイングランド側であったことを示唆する名前の集落があるため、マーシアは防塁のの場所を選ぶ際に、意図的に一部の領土をブリトン人(ウェールズ)に明け渡した可能性もある.[61]。あるいは、これらの集落はすでにウェールズ人によって奪還されていた可能性もあり、防塁の防御的な役割を示唆している。

防塁の建設には目を見張るような費用と労働力がかかるため、これを作らせた王(オファであろうと誰であろうと)はかなりの資産を持っていたことを意味している。しかしワットの防塁や現在のドイツにあるダーネヴィアケといった同時代、そして数千年前のストーンヘンジなど、他にも大規模な建設プロジェクトも存在する。オファの防塁は、これらに照らし合わせると、文字以前のブリテン島住民による最大かつ最も最近の大規模建築物であると考えることができる[62]。

教会

オファはキリスト教の王として統治していたが、カール大帝(シャルルマーニュ)の相談役であったアルクィンから、その敬虔さと「神の戒律を人々に教える」努力を称賛されたにもかかわらず,[63]、カンタベリー大司教であったイェンバートと対立することになった。イェンバートはケント王エグバート2世の支持者であったため、760年代にオファがケントに介入した際に対立することになったのではないかと思われる。 オファはエグバートがカンタベリーに与えていた献金を取り消したこと、イェンバートはオファの所有地であったクックハム (Cookham) にある修道院の領有権を主張したことも知られている[64]。

786年、教皇ハドリアヌス1世はイングランドに教皇特使を派遣して教会の状態を評価し、イングランドの王、貴族、聖職者の指導のために公案(教皇令)を発布した。これは、597年に教皇グレゴリウス1世がアングロサクソン人を改宗させるためにアウグスティヌスを派遣して以来、初めてのイングランドへの教皇の使節団であった[65]。

公使はオスティアの司教ゲオルギウス(George)とトーディの司教テオフィラクトス(Theophylact)であった。二人は最初にカンタベリーを訪問し、その後、オファの宮廷に迎えられた。 オファと西サクソン人の王キュネウルフの両名が出席した評議会では、使節団の目標が話し合われた。ゲオルギウスはその後ノーサンブリアに行き、テオフィラクトスはマーシアと「イングランドの一部」を訪問した。公使館から教皇ハドリアヌスに送られた宣教報告書には、ゲオルギウスがノーサンブリアで開催した評議会の詳細とそこで発行された公約が記載されているが、テオフィラクトスの宣教に関する詳細はほとんど残されていない。北部評議会の後、ゲオルギウスは南部に戻り、別の評議会が開かれ、オファとイェンバートの両名が出席してさらなる公会議が開かれた[66]。

787年、オファはリッチフィールドにライバルとなる大司教区を設立し、カンタベリーの勢力を縮小することに成功した。現存する記録には記載されていないが、この問題は間違いなく786年に教皇特使たちと議論されたとみられる。『アングロサクソン年代記』によると、787年にチェルシーで行われた「論争の多い教会会議(contentious synod)」で新大司教座の創設が承認されたという。

この会議は使節団が開催した第2回教会会議と同じ会議であったことが示唆されているが、この問題については歴史家の間では意見が分かれている。 リッチフィールド司教であったヒゲベルフト (Hygeberht) は、新しい大司教区の最初で唯一の大司教となり、788年末にはローマから権威の象徴であるパリウムを受領した[67][68]。

新しい大司教区には、ウスター、ヘレフォード、レスター、リンジー、ドモック、エルハムの各区が含まれていた。これらは基本的にアングリア地方の中南部の教区で、カンタベリーはイングランド南部と南東部の教区を保持した[69]。

オファの治世が終わった後、新しい大司教座の創設に関する記述はほとんど見られなくなる。オファの死後まもなくマーシアの王となったコエンウルフと教皇レオ3世との間で交わされた、798年の書簡という形でこの件に関する2つの説が示された。コエンウルフは手紙の中で、オファはイェンバートへの敵対心から新しい大司教区の創設を望んでいたと主張したが、レオは、教皇庁が創設に同意した唯一の理由は、マーシア王国の規模が大きかったからだと答えている[70]。 コエンウルフとレオはどちらも、自分たちがしたように状況を表現するための独自の理由を持っていた。コエンウルフはロンドンを南部唯一の大司教区にするようレオに懇願していたが、レオは、コエンウルフがオファに押し付けた称賛に値しない動機に共謀しているように見えるのを避けたいと考えていた。したがって、これらは偏った意見である。しかし、オファの国の大きさとイェンバートやケントとの関係は、いずれもオファが新大司教区の創設を求めた要因であった可能性は高い[71]。 コエンウルフの見解を裏付けるのがアルクィンが大司教エゼルヘルドに宛てた手紙で、アルクィンはカンタベリーの大司教区は「合理的な配慮ではなく、権力に対するある種の欲望によって」分割されたとの見方を示した[72]。一方エゼルヘルド自身は後に、リッチフィールド大司教へのパリウム授与は「欺瞞と誤解を招く提案」に基づいていたと述べている[73]

リッチフィールドに大司教座が創設されたもう一つの理由は、オファの息子であるエグフリスに関係していると考えられている。ヒゲベルフトは大司教になった後エグフリスを王として戴冠式(聖別式)を行ったした。この儀式は、ヒゲベルフトの昇進から1年以内に行われている[74]。イェンバートは戴冠式の挙行を拒否し、オファはそのため別の大司教を必要としていた可能性がある[75]。 この儀式自体には以下の2つの理由から注目すべきものであた。それは、記録に残っているイングランド王の最初の戴冠式であることと、父親がまだ生きている間に息子エグフリスの王権を確立したという点で稀なことであった。 オファはカール大帝の息子ピピンとルイが教皇ハドリアヌス1世によって戴冠されたことを知っていただろうし[76]、おそらくフランク宮廷の威厳を見習おうと思ったのかもしれない[77]。ただし生前譲位の例は他も存在する。マーシア王エゼルレッドは存命中に息子コエンレッド (Coenred of Mercia) を王に指名したと言われており、さらにオファはビザンツ帝国における聖職者による皇帝戴冠という風習を知っていた可能性がある[75]。

新しい大司教区が創設されたにもかかわらず、イェンバートはイングランドにおける上級聖職者としての地位を維持し、ヒゲベルフトはその地位を譲歩した[78]。792年にイェンバートが死去し、後任にエゼルヘルドが就任した。エゼルヘルドの名は勅許状の証人欄に記載されるようになり、ヒゲベルフトのいない合同会議でも議長を務めるようになったため、オファはカンタベリーの権威を尊重し続けていたと考えられる[79]。

教皇ハドリアヌスからカール大帝に宛てた手紙の中にはオファについて言及したものが残されているが、日付は不明で、早くて784年遅ければ791年のものとされている。この手紙の中でハドリアヌスは、ある噂を語っている。それはオファがカール大帝に、ハドリアヌスを退位させ、フランク人の教皇に交代させることを提案したというものであった。ハドリアヌスはその噂を信じたことを一切否定しているが、それが彼の懸念事項であったことは明らかである[80]。ハドリアヌスが噂の出所とした人物の名は書簡には記されていない。この書簡が786年のイングランドへの特使派遣に関係しているかどうかは不明であるが、もしそれより前に書かれていたとすれば特使派遣は和解のためのものであったかもしれないものの、この書簡は宣教の後に書かれた可能性が高い.[81]。

オファはキリスト教教会を惜しみなく支援し、たびたび聖ペトロに捧げた教会や修道院を設立した[82]。おそらく790年代初頭に設立されたとみられるセント・オールバンズ大聖堂もその一つである[1]。オファはまた、ローマへ毎年365マンクス (mancus) の貢納を行っていた。マンクス とは銀貨30ペニーに相当する貨幣単位で、当時フランク王国で流通していたアッバース朝の金貨を模倣して作られた金貨である(擬クーフィー様式)[83]。宗教施設の管理は、当時の為政者が家族を養うためにとった方法の一つで、そのためにオファは(教皇から勅許を得ることで)宗教施設の多くが彼の死後も妻や子供たちの所有物であり続けることを保証した[82]。このように宗教的施設を世俗的な所有物として扱う方針は、8世紀初頭からの、平民に土地を割り当てるのではなく小規模な聖職者への寄進や寄付などが記載されていた勅許状からの変化が見て取れる。

770年代には、エゼルブルフ(Ætheltburh、オファの娘と同一人物である可能性がある)という名の修道院長がウィッチェの領内にある宗教施設を複数所有して貸し付けており、あたかも「投機家がポートフォリオを組んでいるかように見える」とも言われている。エゼルブルフがこれらの土地を所有したことは、キュネスリスが宗教関係の土地を支配していたことを示唆しており、このパターンは9世紀初頭コエンウルフ王の娘であるCwoenthrythによっても継続されていた[84]。

オファ、あるいはウェセックスのイネ王のどちらかが、現在のローマのリーオーネ(Roman rione)またはボルゴ(Borgo)地区に、ローマのスコラ・サクソヌム(Schola Saxonum)を設立したとされている。Schola Saxonumはローマで奉仕していたサクソン人の民兵にその名の由来を持つが、最終的にはイングランドからの観光客のためのホステルとして発展した[85]。

大陸との関係

オファのヨーロッパとの外交関係は記録が多く残されているが、その年代はオファ治世最後の十数年間に限られたものと見られている[80]。780年代後半もしくは790年代前半に書かれた手紙の中で、カール大帝(シャルルマーニュ)の顧問である修道士アルクィンはオファが教育を奨励していることを祝福し、オファの妻キュネスリスと息子エグフリスへも挨拶の言葉を書き添えている[86][87]。789年頃、あるいはその少し前、カール大帝は、息子カールとオファの娘の一人、おそらくはエルフレダ(Ælfflæd)との結婚を提案した。これを受けてオファは、息子エグフリスとカール大帝の娘ベルタとの結婚を要求した。カール大帝はこの要求に激怒し、イングランドとの接触を断絶、イングランド船の領内入港を禁止した。アルクィンの手紙によれば、790年の終わりになっても紛争はまだ解決されておらず、アルクィンは和平のために派遣されることを望んでいたことを明らかにしている。最終的には、聖ワンドリル修道院 (Abbey of Saint Wandrille) 院長ゲルヴォルド (Saint Gervold) の仲介などもあり国交は回復した[88][89]。

カール大帝は794年のフランクフルト教会会議にイングランド司教を参加させた[90]。この教会会議は787年の第2ニカイア公会議で可決された公会議決議は否定し、イスパニア司教フェリクス (Felix (bishop of Urgell)) とエリパンドゥス (Elipando) の2人を異端として非難するものであった[91]。796年、カール大帝はオファに手紙を書いた。これは先にオファがカール大帝に宛てた手紙に対する返信であり、現存するイングランド外交史最古の文書である[80]。書簡の内容は主に大陸におけるイングランド人巡礼者の地位と外交上の贈り物に関するものであるが、それはイングランド人とフランク人の関係について多くのことを明らかになる[88]。カール大帝はオファを「兄弟」と呼び、大陸からイングランドに送られた黒石や、イングランドからフランク人に送られたマント(おそらくは布地)の取引にも言及している[92]。カール大帝の書簡はイングランドからの亡命者にも言及しており、その中にエドベルト3世と同一人物とみられるオッドベルト(Odberht)の名前を挙げている。ウェセックスのエグバートもまたオファからの亡命者であり、フランク宮廷に避難していた。カール大帝がオファに対する反乱分子への支援を政策の一部としていたことは明らかである。カール大帝はエグバートとエドベルトを保護しただけでなく、ノーザンブリア王エゼルレッドにも贈り物を送っている[93]。796年までのイングランド南部での出来事はオファとカール大帝の争いとして描かれることもあるが、両者の力の差は歴然としていた。796年当時カール大帝は大西洋からハンガリー大平原まで広がる帝国の支配者であり、オファと次代マーシア王コエンウルフはそれに比べれば明らかにマイナーな存在であった[94]。

政府

マーシアの王権の性質は、現存する限られた資料からは明らかではない。この時代のマーシア王の祖先については、主に二つの説がある。一つは、王家の異なる系統の子孫が王位を争っていたという説である。例えば、7世紀半ばには、ペンダは征服した地方の支配権を王家の血縁者に握らせていた[95]。もう一つは、地方に権力基盤を持つ血縁者集団が互いに王の後継を争っていたケースである。このような権力基盤の例としてはウィッチェ、トムセテ (Tomsaete) 、詳細不明のガイニ (Gaini) といった小国が挙げられる。この場合婚姻関係もその一端を担っていたかもしれない。 競合する大物たち、つまり憲章では「公(dux、ドゥクス」や「プリンス(prince)」と呼ばれている人たち(つまり指導者たち)が、王たちを権力の座につけたのかもしれない。

このモデルの場合、マーシア人の王は有力な貴族にすぎない[96]。 オファはマーシア王位の安定性を高めようとしたようで、息子のエグフリス(Ecgfrith)のために王族の血を引くライバルを排除し、属国の王の位を、時にはエアルドルマン(Ealdorman、貴族)の地位まで下げた[97]。 オファの試みは最終的には失敗に終わった。エグフリスは数ヶ月しか政権を維持しておらず、9世紀のマーシアは複数の王族から王が立てられた[98]。

オファは複数の防衛城市(burh、ブルフ。要塞化された町)を建設した形跡がある。その町がそうかは諸説あるが、ベッドフォード、ヘレフォード、ノーサンプトン、オックスフォード、スタンフォードなどがその候補に挙げられている。これらの城市は、防衛拠点であると同時に行政の中心地であり、さらに地域の市場としての役割も果たしていたと考えられており、マーシア経済がイングランド中西部の人々の集団としての起源から脱却したことを示している。これらの城市は、1世紀後にアルフレッド大王がデーン人の侵略に対処するために築いた防衛網の前身となった[99][100]。しかし、オファは必ずしも城市(ブルフ)による経済的変化を理解していたわけではないので、その利点をすべて想定していたとは考えにくい[12]。749年、エゼルバルド王は勅許状を発行し、trinoda necessitasの一部として、すべての人に課せられている砦および橋を建設する義務以外の義務から教会の土地所有者を解放した[101][102]。オファがケントで発行した勅許状には、ケントの土地所有者に同じ義務が課せられていることが記されており、この義務がマーシア国外にも広がっていたことを示唆する[103][104]。この義務は「異教徒の船乗り」の脅威に対するオファの対応策のひとつであった[105][106]。

オファは自らの名の下で編纂した法典を発行したとされるが現存せず、唯一アルフレッド大王法典の序文で言及があるのみである。アルフレッドはオファ、ウェセックス王イネ、ケント王エゼルベルトらの法典から「最も公正」と認めた法律を自分の法典に盛り込んだと述べている[107]。これらの法律は独立した法典であった可能性もあるが、アルフレッドは786年にマーシアを訪問した教皇特使の報告書と特使がマーシアに対して発布した法令を参照した可能性もある[108]。

貨幣鋳造

8世紀初めに主に流通していた貨幣はシャット(シェアト)銀貨で、貨幣鋳造人や王の名前は刻まれていないものがほとんどであった。当時の人々には、これらはおそらくペニー銀貨として知られており、ウェセックスのイネ (ウェセックス王)の法典にもペニーに関する言及がある[109][110][111]。この(オファの治世に鋳造された硬貨と比較して)軽量な硬貨は、おそらく760年代後半から770年代前半に鋳造されたものと考えられている。この次に流通した中量のコインは790年代初頭以前のものとみられている[112]。これらの新しい中量コインは、以前のシャット銀貨よりも重く、幅広で、薄くなっており[109]、同時代カロリング朝の通貨改革(ドゥニエ銀貨の導入)の影響を受けている[86]。新しいペニー銀貨には、ほぼ例外なくオファの名前と、そのコインを鋳造した造幣業者の名前の両方が刻まれている[109]。この貨幣改革は、オファ自身の造幣所以外にも広がっていたようで、イースト・アングリア、ケント、ウェセックスの王たちはすべて、この時期に新しい重さのコインを生産していた[113]。

オファの時代のコインの中には、カンタベリー大司教であるイェンバートの名や、792年以降には大司教エゼルヘルドの名前が記されているものもある。イェンバートのコインはすべて、後の中量コインではなく初期の軽量コインに属している。また、780年代とそれ以前にロンドン司教であったエドベルトTemplate:EnlinkEadbrightus が発行したという資料もある。オファはイェンバートとの対立により、エドベルトの鋳造権を認めたのかもしれないが、その後、リッチフィールド司教区が大司教区に昇格した際に、エドベルトの鋳造権は取り消されたかもしれない[114]。

中量型コインには、同時代フランク王国の通貨を凌駕する芸術性の高い意匠が施されていることが多く[112]、描かれたオファの肖像は「アングロサクソン硬貨の歴史の中で唯一無二の繊細さを示す」と評されている[83]。このオファの肖像には、髪をボリュームのあるカールにした「印象的でエレガントな」肖像や、前髪をつけてきつめのカールをしている肖像がある。またペンダント付きのネックレスを身につけているものもある。これら描写の多様性は、オファ硬貨の型職人たちがインスピレーションの源となる様々な芸術的な情報源を利用できたことを示唆している[115]

オファの妻キュネスリス(Cynethryth)はアングロサクソンの王妃として硬貨に名前や肖像が刻まれた唯一の人物で、貨幣鋳造人のエオバ(Eoba)が鋳造した注目すべきペニー硬貨のひとつである。これらはおそらく同時代のビザンツ皇帝コンスタンティヌス6世のコインから派生したもので、コンスタンティヌス6世は彼の生母である後の女帝エイレーネーの肖像を描いた硬貨を鋳造したが[116]、このビザンツ金貨は横顔ではなく正面から見たイレーネの胸像が描かれており、キュネスリス硬貨はこれをそのまま模倣したものではない[117]。

イェンバートが死去し792年から793年にかけてエゼルヘルドに交代する頃、オファは二度目の貨幣改革を行った。この「重量級の硬貨」は、ペニーの重さが再び増量され、すべての造幣所で標準化された肖像ではない意匠が導入された。このシリーズにはイェンバートやキュネスリスのコインは一枚も無いが、一方で大司教エゼルヘルドのコインはすべて新しい、重量級のコインであった[118]

オファの時代の金貨も現存している。その一つは、774年にアッバース朝第2代カリフマンスール(Caliph Al-Mansur)が鋳造したディナール金貨を模倣したもの(擬クーフィー様式)であり[119]、裏面中央には「Ofa Rex(オファ王)」の文字が打刻されている。一方、刻まれたアラビア語の文章には多くの誤りがあり、製作者がアラビア語を理解していなかったことは明らかである。この金貨はアンダルス(イスラム勢力下のスペイン)との交易のために作られたか、オファがローマと約束した年365マンクスの支払の一部として使われた可能性がある[120]。この時代のアッバース朝ディナール金貨の複製品は他にもあるが、それがイングランド製かフランク製かは不明である。前者はオファの統治時代のものと考えられているが、後者はオファの統治時代、あるいは796年に王位に就いたコエンウルフ時代のものである可能性がある。その用途についてははっきりとしたことは何もわかっていないが、施し物(恩賞)として使用するために鋳造されたとの見方もある[121][122]。

造幣人の名が記されている硬貨は多いが、鋳造された造幣所が刻まれた硬貨はない。そのため、オファが使用した造幣所の数や場所は不明である。現在の説では、カンタベリー、ロチェスター、イースト・アングリア、ロンドンの4つの造幣所があったとされている[121]。

称号

ほとんどの勅許状でオファが使用した称号は「Rex Merciorium」つまり「マーシアの王」であったが、時折「マーシアとその周辺諸国の王」と範囲を拡大した称号も使用した[123]。また、勅許状の中には「Rex Anglorum」つまり「全アングル人の王」という称号を使用しているものもあり、これはオファの権力の大まかに表現したものとみなされてきた。だがこの点について、オファが「全アングル人の王(Rex Anglorum)」と名乗っているいくつかの勅許状には信憑性が疑われるものがあり、この称号がイングランド王の標準的な称号であった10世紀に偽造されたとする説もある[69]。このためオファが実際にこの称号を使用していたことを示す最良の証拠は、勅許状ではなくコインということになる。ただし"Of ℞ A "と刻まれたペニー硬貨もあるが、これが "Ofa Rex Anglorum "の略であることは確定的ではないと考えられている[114]。

歴史家フランク・ステントンは著書『 Anglo-Saxon England 』の中で、オファはおそらくイングランド王国の中で最も偉大な王であると主張し「アングロサクソンの王の中で、これほど鋭い政治的感覚を持って世界全体を見ていた王は他にいなかった」と述べている[124]。歴史家の大多数はオファの業績はアングロサクソンの王たちの中でアルフレッド大王に次ぐものとみなしている[125]。オファの治世はイングランドが統一へと移行する重要な段階であったとする説もかつてあったが、この分野の歴史家の間ではもはや一般的な見解ではない。ケンブリッジ大名誉教授であるサイモン・ケインズの言葉を借りれば「オファは権力欲に突き動かされたのであってイングランド統一というヴィジョンをもっていたわけではない。オファは名声を残したがレガシー(政治的遺産)は遺さなかった」[1]。現在では、オファは自らをあくまで「マーシア王」と認識しておりその軍事的成功はマーシア王国がミッドランド諸国の大君主という位置づけからより強力で好戦的な王国へと変貌を遂げた過程の一部であったと考えられている[1][126]

死と王位の承継

オファは796年7月29日に死去し[127][128][129][130]、ベッドフォードに埋葬されたとされるが、勅許状に記された「Bedford」が今日のベッドフォードかどうかは明らかでない[131][132]。死後息子のエグフリス(Ecgfrith)が後を継いだが、『アングロサクソン年代記』によれば「エグフリスははわずか141日の治世の後に死んだ」という[133]。 アルクィンが797年にマーシアのオズバート(Osbert)というエアルドルマン(ealdorman、貴族)に宛てた手紙からはオファが息子エグフリスの王位継承を確実なものとするためにあらゆる手段を講じたことが伺える。アルクインによれば、エグフリスは「自らの罪のために死んだのではない。王国を守るために父が流した血の復讐が息子に届いたのだ。息子に王国を譲るためにあの父親がどれだけの血を流したか、あなたもよく知っているだろう」[134]。787年のエグフリスの戴冠式に合わせてオファが王家の血を引くライバルを排除したことは明らかである。これはオファの血統を残すという観点から見ると裏目に出たようで、オファやエグフリスの近親の男性の名は記録に残っておらず、エグフリスの後継者となったコエンウルフはオファの家系からは遠縁の人物であった[135]。

関連項目

脚注

- ^ a b c d e f g h Simon Keynes, "Offa", in Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, p. 340.

- ^ Bede, HE, V, 23, p. 324.

- ^ a b Simon Keynes, "Mercia", in Lapidge, Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, p. 307.

- ^ Richard Fletcher (Who's Who, p. 100) describes him as "by common consent the most imposing Anglo-Saxon ruler before Alfred".

- ^ Campbell, Anglo-Saxon State, p. 144.

- ^ 松村赳, 富田虎男 編著『英米史辞典』研究社、2000年。「charter」

- ^ Hunter Blair, Roman Britain, pp. 14–15.

- ^ Campbell, The Anglo-Saxons, pp. 95–98.

- ^ Whitelock, English Historical Documents, 67, pp. 453–454.

- ^ For a discussion showing the use of this in evidence in an account of the progression from Offa's overlordship of the Hwicce to suppression of the ruling dynasty, and consequent absorption of the kingdom into Mercia, see Patrick Wormald, "The Age of Offa and Alcuin", in Campbell et al., The Anglo-Saxons, p. 123.

- ^ Roger Ray, "Bede", in Lapidge et al., Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, pp. 57–59.

- ^ a b Yorke, Kings and Kingdoms, p. 117.

- ^ Peter Featherstone, provides a review of some theories about the origins of the Tribal Hidage in "The Tribal Hidage and the Ealdormen of Mercia" in Brown & Farr, Mercia, p. 29.

- ^ Michael Lapidge, "Alcuin of York", in Lapidge et al. Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, p. 24.

- ^ Patrick Wormald, "The Age of Offa and Alcuin", in Campbell et al., eds., The Anglo-Saxons, pp. 110, 118.

- ^ Sutherland English Coinage 600–1900 p. 10.

- ^ Yorke, Dr Barbar (5 November 1997). Kings and Kingdoms of Early Anglo-Saxon England. Psychology Press. pp. 101, 104. ISBN 978-0-415-16639-3 2012年8月9日閲覧。

- ^ Yorke, Kings and Kingdoms, p. 112.

- ^ a b c d Kirby, Earliest English Kings, p. 163.

- ^ Kelly 2007.

- ^ The "continuation of Bede" is by other hands than Bede's, though the first few entries may be by Bede himself. See “Bede's Ecclesiastical History of England: Christian Classic Ethereal Library”. 2007年6月3日閲覧。

- ^ Yorke, Kings and Kingdoms, p. 113.

- ^ According to the genealogies, the last king of Lindsey was named Aldfrith, and the identification of this king with an Aldfrith who witnesses a charter of Offa's in 787 led at one time to the belief that Aldfrith was still ruling at that date. However, it is no longer thought that the two Aldfrith's are likely to be the same person. Yorke, Kings and Kingdoms, p. 113.

- ^ Stenton, Anglo-Saxon England, pp. 204–205; the charter itself is translated in Whitelock, English Historical Documents, 73, p. 461.

- ^ Kirby, Earliest English Kings, p. 164.

- ^ Yorke, Kings and Kingdoms, p. 50.

- ^ Stenton, Anglo-Saxon England, p. 206.

- ^ a b Kirby, Earliest English Kings, p. 165.

- ^ Yorke, Kings and Kingdoms, p. 32.

- ^ Stenton, Anglo-Saxon England, pp. 206–207.

- ^ The evidence comes from a charter of Coenwulf of Mercia's in 799, in which he grants the land again, quoting the grounds on which Offa revoked it, but without giving any date. The charter is translated in Whitelock, English Historical Documents, 80, p. 470.

- ^ Kirby quotes Stenton's comment that Ecgberht was "a mere dependant" of Offa's, and gives his opinion that there is "no certain evidence" of this. On the other hand, Keynes agrees with Stenton that Offa "[took] control of Kent in the 760s". Simon Keynes, "Offa", in Lapidge, Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, p. 340; Stenton, Anglo-Saxon England, p. 207; Kirby, Earliest English Kings, pp. 165–166.

- ^ Stenton, Anglo-Saxon England, p. 207–208; Kirby, Earliest English Kings, p. 165.

- ^ Kirby, Earliest English Kings, pp. 166–167; Stenton, Anglo-Saxon England, pp. 207–208.

- ^ The quote is from Patrick Wormald, "Bede, the Bretwaldas, and the origin of the Gens Anglorum", in Wormald et al., Ideal and Reality, p. 113, quoted in Kirby, Earliest English Kings, p. 167.

- ^ The Chronicle doesn't make it clear whether Eadberht casme to the throne after Offa's death, or after Ecgfrith's. Stenton suggests that the revolt in Kent began prior to Offa's death. See Swanton, Anglo-Saxon Chronicle, pp. 56–57; Stenton, Anglo-Saxon England, p. 225; Kirby, Earliest English Kings, p. 178.

- ^ Swanton, Anglo-Saxon Chronicle, p. 60.

- ^ a b Kirby, Earliest English Kings, p. 168.

- ^ Stenton, Anglo-Saxon England, p. 208; Whitelock, English Historical Documents, p. 243.

- ^ Kirby gives details of the problems with the charters, and also suggests that the situation in Kent and Sussex at this time may be connected with the entry for 823 in the Anglo-Saxon Chronicle which asserts that the southeastern kingdoms were "wrongly forced away" from the kinsmen of Egbert of Wessex, who was the son of king Ealhmund of Kent. Kirby, Earliest English Kings, pp. 167–168; see also Swanton, Anglo-Saxon Chronicle, p. 60.

- ^ Kirby, Earliest English Kings, pp. 164, 166.

- ^ Yorke, Kings and Kingdoms, p. 64.