塩化ナトリウム

表示

| 塩化ナトリウム | |

|---|---|

| |

| |

塩化ナトリウム | |

別称 食卓塩、食塩 | |

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 7647-14-5 |

| RTECS番号 | VZ4725000 |

| 特性 | |

| 化学式 | NaCl |

| モル質量 | 58.44277 g/mol |

| 外観 | 白色または無色の結晶 |

| 密度 | 2.18 g/cm3, 固体 |

| 融点 |

800.4 °C |

| 沸点 |

1413 °C |

| 水への溶解度 | 35.9 g/100 g (25 °C) |

| 構造 | |

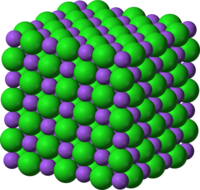

| 結晶構造 | 面心立方格子 |

| 配位構造 | 八面体 |

| 危険性 | |

| NFPA 704 | |

| Rフレーズ | R36 |

| Sフレーズ | S15,S25,S47 |

| 関連する物質 | |

| その他の陰イオン | フッ化ナトリウム, 臭化ナトリウム, ヨウ化ナトリウム |

| その他の陽イオン | 塩化リチウム, 塩化カリウム, 塩化ルビジウム, 塩化セシウム, MgCl2, CaCl2 |

| 関連する塩 | 酢酸ナトリウム |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

塩化ナトリウム(えんかナトリウム、sodium chloride)は化学式 NaCl で表されるナトリウムの塩化物である。単に塩(しお)、あるいは食塩と呼ばれる場合も多いが、本来「食塩」は食用、医療用に調製された塩化ナトリウム製品を指す用語である。

人(生体)を含めた哺乳類をはじめとする地球上の大半の生物にとっては、必須ミネラルであるナトリウム源として、生命維持になくてはならない重要な物質である。

天然には岩塩として存在する。また、海水の主成分として世界に広く分布する塩(えん)でもある(約2.8%)。

性質

塩(えん)の一種。結晶構造は塩化ナトリウム型構造で、塩化物イオンとナトリウムイオンから成るイオン結晶であり絶縁体である。常温、大気圧下で白色の固体。無臭だが、独特の鹹味を持つ。純粋な塩化ナトリウムは20°Cでは湿度75%まで潮解性を示さない。

融点800.4°C。溶融すると電気を通すようになる。溶融時には揮発性を持つ。

塩酸と水酸化ナトリウムの中和によって得られ、水溶液は中性を示し伝導性を有する。

塩化ナトリウムの温度変化による溶解度の変化は非常に小さく、冷却による再結晶化では少量の結晶しか得られない。一般には、水(溶媒)を蒸発させて溶液の濃度を高めるか、塩化水素ガスを吹き込んで溶液中の塩化物イオン濃度を高めて結晶化させる方法がとられる(原理は記事 溶解度積を参照)。

資源

海水中の塩化ナトリウムは存在量としては膨大であるが、食用塩の一部に利用される程度である。

世界的に工業資源としての塩化ナトリウムは、もっぱら岩塩が利用される。日本ではかつて塩田で海水を濃縮して得ていたが、現代ではイオン交換膜を用いて工業生産している。

用途

- 主要化学原料である塩素、塩酸、水酸化ナトリウムの原料として工業的に大量に消費され、これらの製品を通じて間接的に様々な化学製品に利用されている。

- 氷(雪)に塩化ナトリウムを混ぜたものは、寒剤として利用される。氷と塩化ナトリウムを3:1の質量比で混ぜると温度が−21°Cまでになる。また、凝固点が下がることを利用し、空調・冷凍関係のブラインとして利用されることもある。

- 水溶液は氷点が水と比べて低いため、塩分濃度 18%–20% の溶液が道路の凍結防止剤として広く使用されている。

- 塩化ナトリウムは調味料の塩の主要な成分であり食品の調理・加工に利用される。ただし、摂取し過ぎると高血圧の要因となる。また、胃にも多大な負担を掛け、胃炎から胃癌を発生させる原因ともなりうる。

- 低融点の架橋剤を加え、流動性・防湿性を持たせたものは、金属ナトリウムやカリウム、マグネシウムなどの金属火災の消火剤として用いられる。他の消火剤と見分けやすくするため、薄黒褐色に着色するよう定められている。

- 小学校では溶解度の変化を見るためにホウ酸、ミョウバンと並ぶ有名な化学物質である。

- 赤外線領域におけるプリズム、ウィンドウ、レンズとして利用される。