「生産可能性フロンティア」の版間の差分

Panapanabanana (会話 | 投稿記録) en:g Production–possibility frontier(14:05, 4 July 2023)を翻訳して加筆 |

|||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{経済学のサイドバー}} |

|||

'''生産可能性フロンティア'''(せいさんかのうせいフロンティア、{{lang-en-short|production possibility frontier}})とは、[[経済主体]]に存在する[[資源]]を全て使った場合における[[財]]の[[生産]]可能[[集合]]であり、'''PPF'''とも呼ばれる。 |

|||

'''生産可能性フロンティア'''(せいさんかのうせいフロンティア、{{lang-en-short|production possibility frontier}}〈PPF〉)とは、すべての生産要素を使用して生産できる2つの財の生産量のすべての実現可能な組を示す曲線(あるいは直線)である<ref name = ":1">[https://assets.cambridge.org/97811070/36161/frontmatter/9781107036161_frontmatter.pdf Sickles, R., & Zelenyuk, V. (2019). Measurement of Productivity and Efficiency: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139565981 ]</ref>ん<ref>{{lang-en-short|production possibility curve}}</ref>)。以下、簡単化のために'''PPF'''と記述する。PPF上では、資源が完全雇用されていて、かつ効率的に利用されている<ref name = ":1"/>。 PPFには、生産要素の資源配分の効率性、[[規模の経済]]、生産のための[[機会費用]]([[限界代替率]])、資源の不完全雇用、資源が希少であることなど、いくつかの概念が示される<ref name = ":1"/><ref name="生産可能性辺境線">{{Cite web|url=http://www.toyokeizai.co.jp/pub/st/in_economics/in_economics02/summary02.html|title=課題と要約|accessdate=2009-02-10|last=|first=|author=|authorlink=|coauthors=|date=|year=|month=|format=|work=|publisher=[[東洋経済新報社]]|page=|pages=|quote=|language=|archiveurl=|archivedate=|deadlinkdate=|doi=|ref=}}</ref>。 |

|||

==概要== |

|||

==生産可能性辺境線== |

|||

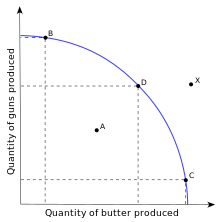

[[File:Production Possibilities Frontier Curve.svg|thumb|220px|right|図1: 生産可能性フロンティア]] |

|||

財の生産可能な最大数量の組み合わせの軌跡は'''生産可能性辺境線'''(せいさんかのうせいへんきょうせん<ref>{{lang-en-short|production possibility curve}}</ref>)と呼ばれる。 |

|||

PPFは通常右下がりである。このことは、ある財の生産量を増やすと、生産要素の資源制約があることから、もう一方の財の生産量を減らさなければならないことを意味する(2つの財の生産について[[トレードオフ]]があると言う)。生産要素の資源制約の下では、一方の財の生産量は、他の財の生産に用いられていた生産要素の投入量を減らすことによってのみ増やすことができる。 PPFは、生産技術を所与に生産集合を図示し、一方の財の任意の生産水準に対するもう一方の財の最大生産水準を示す。フロンティア上の点(図の点 B、D、C)は利用可能な生産要素を全て投入して生産できる生産量の組を示す。PPF上の点は効率的であると言う。PPFの内側の点(図の点 B、D、Cなど)、非効率である生産点である。PPFの外側の点 (図の点Xなど) は生産不可能な点である。 |

|||

通常、PPFは原点から見て凸(Convex)な線として描かれる。生産技術の仮定によっては直線で描かれたり、凹(Concave)な線として描かれたりする。 |

|||

その他の投入物が一定のに止まる一方で一つの投入物が増加したときには、産出量は増加するもののその増加分は小さくなる、即ち、[[収穫逓減]]が起こる。故に、生産可能性辺境線は外向きに凸な形になる。経済主体が、生産可能性辺境線の内側で生産を行っている場合には、他の財の生産を減らさずに何時でも或る財の生産を増加させられるので、この経済主体は非効率的である<ref name="生産可能性辺境線">{{Cite web|url=http://www.toyokeizai.co.jp/pub/st/in_economics/in_economics02/summary02.html|title=課題と要約|accessdate=2009-02-10|last=|first=|author=|authorlink=|coauthors=|date=|year=|month=|format=|work=|publisher=[[東洋経済新報社]]|page=|pages=|quote=|language=|archiveurl=|archivedate=|deadlinkdate=|doi=|ref=}}</ref>。 |

|||

PPFの外側への拡大は、資本や労働などの生産要素の増加、または生産要素を生産量に変換する効率性が改善するような技術進歩によって生じる。このような変化は、どちらかの財の生産量を犠牲にすることなく、両方の財の生産量を増やせることを意味する。逆に、自然災害などにより資本が減少したり、人口減少などによって労働が減少した場合には、PPFは内向きに縮小する。 |

|||

しかし、多くの場合、国の経済規模の縮小は、生産要素の減少や生産性の低下ではなく、経済がフル稼働していない(失業や遊休資本が生じている)ことから起こる。つまり、PPFの内側への縮小ではなく、単に生産点がPPF上ではなくPPF内にあることから発生している。 |

|||

PPF上の各点は効率的(Efficient)であるが、市場の需要を考慮すると、PPF上であっても、一部の点は他の点よりも収益性が高くなる。企業にとっての均衡は、最も収益性の高いPPF上の点で生産することとなる<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=HILg4zH6SZ8C&q=production+possibility+curve&pg=PP1|title=An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis|last1=Coelli|first1=Time|last2=Prasada Rao|first2=D. S.|last3=Battese|first3=George E.|publisher=Springer|year=1998|isbn=978-0-7923-8062-7|pages=59–60}}</ref>。 |

|||

PPFは、国(あるいは経済)が生産できる可能性を示す。市場の失敗(不完全競争や外部性など)や社会的意思決定の制度(政府や歴史的経緯など)により、効率的でない組み合わせの財が生産される可能性もある<ref>{{cite journal|last=Farrell|first=M. J.|year=1957|title=The Measurement of Productive Efficiency|journal=Journal of the Royal Statistical Society|publisher=Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 120, No. 3|volume=120|issue=3|pages=253–290|jstor=2343100|doi=10.2307/2343100}}</ref>。 |

|||

==位置== |

|||

[[File:PPF expansion.svg|thumb|250px|right|図2: 生産可能性フロンティアの拡大(偏りがないケース)]] |

|||

PPF の位置を決定する要因は、生産技術と、生産に利用可能な生産要素の量である 。 |

|||

生産点として実現可能なのは、PPF上、またはPPF内の点のみである。生産技術が向上するか、生産要素の賦存量が増加すれば、両方の財を生産量を増やせる<ref name="positive">{{Cite book|title=An introduction to positive economics|year=1975|url=https://archive.org/details/introductiontopo0000lips|url-access=registration|last=Lipsey|first=Richard G.|publisher=Weidenfeld & Nicolson|isbn=0-297-76899-9|edition=fourth|pages=[https://archive.org/details/introductiontopo0000lips/page/57 57]–8}}</ref>。これは即ち経済成長である。この変化は、PPFの外側への拡大で示される。逆に、自然災害、戦争、環境悪化などが原因で、経済の生産能力が低下すれば、PPFが内側に縮小することもある<ref name="positive"/>。 |

|||

一方の財の生産可能量の拡大が、もう一方の財の生産可能量の拡大よりも大きいような技術革新も有り得る。このとき、PPFは偏った形で外側にシフトする。例えば、X財の生産量の拡大がY財の生産量の拡大よりも大きければ、X財の方向により大きく拡大する<ref name="krugman">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=L5DaCeXtNq0C&pg=PA100|title=International economics: theory and policy|last=Krugman|first=Paul R.|publisher=清华大学出版社|year=2004|isbn=978-7-302-07889-0|edition=sixth|pages=100–1}}</ref><ref>Gillespie, Andrew (2007). ''Foundations of Economics'', "The production possibility frontier (curve): the PPF or PPC" (press '''+'''). Oxford University Press. Access date 6 January 2010 .</ref>。 |

|||

==図示できる概念== |

|||

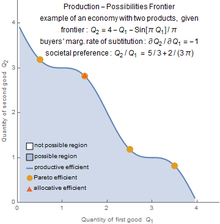

[[File:04 production-possibilities-frontier-1.png|thumb|図3: 生産可能性フロンティアとパレート効率性]] |

|||

[[File:04 production-possibilities-frontier-2.png|thumb|図4: 最適配分となっていない生産点の例]] |

|||

===生産点が効率か非効率か=== |

|||

生産可能性フロンティアは、生産要素の賦存量と生産技術を所与として、生産可能な財の量の最大値を図示する<ref name="standish">{{Cite book |first= Barry|last=Standish | title = Economics: Principles and Practice |year=1997 | publisher = Pearson Education| location =South Africa | isbn = 978-1-86891-069-4 | pages = 13–15}}</ref><ref>{{cite book|last=Varian|first=Hal|author-link=Hal Varian|title=Intermediate Microeconomics|url=https://archive.org/details/intermediatemicr00vari_251|url-access=limited|edition=7th|year=2006|publisher= W. W. Norton|pages=[https://archive.org/details/intermediatemicr00vari_251/page/n623 605]–606}}</ref>。 |

|||

**PPF上またはPPF内の点は、実現可能(Feasible)である。 |

|||

**PPFの外側の点は、利用可能な生産要素と生産技術を駆使して生産できる量ではないため、実現可能ではない(Infeasible)。 |

|||

**PPF内の点で生産している場合は、生産要素を完全雇用していないということ、あるいは最適な資源配分で生産しているわけではないということなので、効率的ではない(Not efficient)。 |

|||

**PPF上の点で生産している場合は、生産要素を完全雇用して、最適な資源配分で生産しているので効率的である(Efficient)。 |

|||

PPFの外の生産点であっても、国際貿易と経済成長によって達成できる場合がある。国際貿易をして、財の輸入をすれば消費点をPPFの外に取ることができる場合がある。経済成長をすれば、生産要素の賦存量の増加や生産性の向上からPPFを外側に拡大できる場合がある。 |

|||

最適な生産点はパレート効率的(Pareto efficienct)であり、そこでは消費者の選好も考慮している。配分的に効率的な点は、限界変形率(Marginal Rate of Transformation; フロンティアの傾き、即ち財の生産のための機会費用)がすべての消費者の無差別曲線の限界代替率(Marginal Rate of Substitution)と等しい<ref>{{cite book | first=Attainable | last=other | title=Principles of Microeconomics | year=2012 | publisher=McGraw-Hill Ryerson Limited | location=Canada | isbn=978-0-07-040144-0 | page=[https://archive.org/details/isbn_9780070401457/page/37 37] | url=https://archive.org/details/isbn_9780070401457/page/37 }}</ref>。 |

|||

PPF上のすべての点がパレート効率的であるわけではない。消費者の選好(Preferences)に一致する生産量の組を生産している場合にパーレート効率的になる。 |

|||

===限界変形率=== |

|||

[[File:PPF marginal rate of transformation.svg|thumb|220px|left|図5: ''AA''から''BB''に動いたときの限界変形率の変化。]] |

|||

PPFの傾きは、[[限界変形率]] (MRT) と呼ばれる。この傾きは、ある財の生産を、生産資源の再配分によってもう一方の財の生産に使ったときの生産量の変化の比率である。財の「機会費用」(財Yの生産に対する財Xの生産の機会費用)とも呼ばれる。財Xを追加的に1単位生産するために、 財Yの生産をどれくらいあきらめなければならないかを示す指標である。 PPFが原点から見て凸(Convex)であることは、一方の財の生産量が増えると、その財の生産のための機会費用は増加していくことを意味する。このとき、PPFの左上からPPFの右下に移動するにつれて、MRTの絶対値は上昇する<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=V4hAQBB5Qn4C&pg=PA597|title=Microeconomics|last1=Pindyck|first1=Robert S.|last2=Rubinfeld|first2=Daniel L.|publisher=Pearson Education|year=2005|isbn=0-13-713335-9}}</ref>。 |

|||

財X(図中ではバター)の限界機会費用は、単に財Y(図中では銃)の限界機会費用の逆数である。例えば、図の点BBでの傾き(の絶対値)が2である場合、財Xをもう1単位生産するには、財Yの生産を2単位あきらめなければならない。 AAで、財Yに換算した財Xの限界機会費用が0.25である場合、財Yを犠牲にすると財Xを4単位生産でき、財Xに換算した財Yの機会費用は4になる。 |

|||

==具体例== |

==具体例== |

||

| 29行目: | 69行目: | ||

生産方法がこのように離散的ではなく、連続的に変更可能であるならば、滑らかな生産可能性辺境線を描ける。 |

生産方法がこのように離散的ではなく、連続的に変更可能であるならば、滑らかな生産可能性辺境線を描ける。 |

||

== |

==出典== |

||

{{Reflist|2}} |

|||

<references /> |

|||

==参考資料== |

==参考資料== |

||

2023年8月13日 (日) 01:13時点における版

| 経済学 |

|---|

|

| 理論 |

| ミクロ経済学 マクロ経済学 数理経済学 |

| 実証 |

| 計量経済学 実験経済学 経済史 |

| 応用 |

|

公共 医療 環境 天然資源 農業 開発 国際 都市 空間 地域 地理 労働 教育 人口 人事 産業 法 文化 金融 行動 |

| 一覧 |

|

経済学者 学術雑誌 重要書籍 カテゴリ 索引 概要 |

| 経済 |

|

|

生産可能性フロンティア(せいさんかのうせいフロンティア、英: production possibility frontier〈PPF〉)とは、すべての生産要素を使用して生産できる2つの財の生産量のすべての実現可能な組を示す曲線(あるいは直線)である[1]ん[2])。以下、簡単化のためにPPFと記述する。PPF上では、資源が完全雇用されていて、かつ効率的に利用されている[1]。 PPFには、生産要素の資源配分の効率性、規模の経済、生産のための機会費用(限界代替率)、資源の不完全雇用、資源が希少であることなど、いくつかの概念が示される[1][3]。

概要

PPFは通常右下がりである。このことは、ある財の生産量を増やすと、生産要素の資源制約があることから、もう一方の財の生産量を減らさなければならないことを意味する(2つの財の生産についてトレードオフがあると言う)。生産要素の資源制約の下では、一方の財の生産量は、他の財の生産に用いられていた生産要素の投入量を減らすことによってのみ増やすことができる。 PPFは、生産技術を所与に生産集合を図示し、一方の財の任意の生産水準に対するもう一方の財の最大生産水準を示す。フロンティア上の点(図の点 B、D、C)は利用可能な生産要素を全て投入して生産できる生産量の組を示す。PPF上の点は効率的であると言う。PPFの内側の点(図の点 B、D、Cなど)、非効率である生産点である。PPFの外側の点 (図の点Xなど) は生産不可能な点である。

通常、PPFは原点から見て凸(Convex)な線として描かれる。生産技術の仮定によっては直線で描かれたり、凹(Concave)な線として描かれたりする。

PPFの外側への拡大は、資本や労働などの生産要素の増加、または生産要素を生産量に変換する効率性が改善するような技術進歩によって生じる。このような変化は、どちらかの財の生産量を犠牲にすることなく、両方の財の生産量を増やせることを意味する。逆に、自然災害などにより資本が減少したり、人口減少などによって労働が減少した場合には、PPFは内向きに縮小する。

しかし、多くの場合、国の経済規模の縮小は、生産要素の減少や生産性の低下ではなく、経済がフル稼働していない(失業や遊休資本が生じている)ことから起こる。つまり、PPFの内側への縮小ではなく、単に生産点がPPF上ではなくPPF内にあることから発生している。

PPF上の各点は効率的(Efficient)であるが、市場の需要を考慮すると、PPF上であっても、一部の点は他の点よりも収益性が高くなる。企業にとっての均衡は、最も収益性の高いPPF上の点で生産することとなる[4]。

PPFは、国(あるいは経済)が生産できる可能性を示す。市場の失敗(不完全競争や外部性など)や社会的意思決定の制度(政府や歴史的経緯など)により、効率的でない組み合わせの財が生産される可能性もある[5]。

位置

PPF の位置を決定する要因は、生産技術と、生産に利用可能な生産要素の量である 。

生産点として実現可能なのは、PPF上、またはPPF内の点のみである。生産技術が向上するか、生産要素の賦存量が増加すれば、両方の財を生産量を増やせる[6]。これは即ち経済成長である。この変化は、PPFの外側への拡大で示される。逆に、自然災害、戦争、環境悪化などが原因で、経済の生産能力が低下すれば、PPFが内側に縮小することもある[6]。

一方の財の生産可能量の拡大が、もう一方の財の生産可能量の拡大よりも大きいような技術革新も有り得る。このとき、PPFは偏った形で外側にシフトする。例えば、X財の生産量の拡大がY財の生産量の拡大よりも大きければ、X財の方向により大きく拡大する[7][8]。

図示できる概念

生産点が効率か非効率か

生産可能性フロンティアは、生産要素の賦存量と生産技術を所与として、生産可能な財の量の最大値を図示する[9][10]。

- PPF上またはPPF内の点は、実現可能(Feasible)である。

- PPFの外側の点は、利用可能な生産要素と生産技術を駆使して生産できる量ではないため、実現可能ではない(Infeasible)。

- PPF内の点で生産している場合は、生産要素を完全雇用していないということ、あるいは最適な資源配分で生産しているわけではないということなので、効率的ではない(Not efficient)。

- PPF上の点で生産している場合は、生産要素を完全雇用して、最適な資源配分で生産しているので効率的である(Efficient)。

PPFの外の生産点であっても、国際貿易と経済成長によって達成できる場合がある。国際貿易をして、財の輸入をすれば消費点をPPFの外に取ることができる場合がある。経済成長をすれば、生産要素の賦存量の増加や生産性の向上からPPFを外側に拡大できる場合がある。

最適な生産点はパレート効率的(Pareto efficienct)であり、そこでは消費者の選好も考慮している。配分的に効率的な点は、限界変形率(Marginal Rate of Transformation; フロンティアの傾き、即ち財の生産のための機会費用)がすべての消費者の無差別曲線の限界代替率(Marginal Rate of Substitution)と等しい[11]。

PPF上のすべての点がパレート効率的であるわけではない。消費者の選好(Preferences)に一致する生産量の組を生産している場合にパーレート効率的になる。

限界変形率

PPFの傾きは、限界変形率 (MRT) と呼ばれる。この傾きは、ある財の生産を、生産資源の再配分によってもう一方の財の生産に使ったときの生産量の変化の比率である。財の「機会費用」(財Yの生産に対する財Xの生産の機会費用)とも呼ばれる。財Xを追加的に1単位生産するために、 財Yの生産をどれくらいあきらめなければならないかを示す指標である。 PPFが原点から見て凸(Convex)であることは、一方の財の生産量が増えると、その財の生産のための機会費用は増加していくことを意味する。このとき、PPFの左上からPPFの右下に移動するにつれて、MRTの絶対値は上昇する[12]。

財X(図中ではバター)の限界機会費用は、単に財Y(図中では銃)の限界機会費用の逆数である。例えば、図の点BBでの傾き(の絶対値)が2である場合、財Xをもう1単位生産するには、財Yの生産を2単位あきらめなければならない。 AAで、財Yに換算した財Xの限界機会費用が0.25である場合、財Yを犠牲にすると財Xを4単位生産でき、財Xに換算した財Yの機会費用は4になる。

具体例

例えば、農産物を1単位()だけ生産するために必要となる労働力が1人()であり、工業製品を1単位()を生産するために必要となる労働力が3人()であるとする。このとき、経済主体内に労働者150人()が存在し、農産物の生産量を とし、工業製品の生産量を とするならば、

の関係を満たさねばならない。この場合、生産可能性辺境線は図の線分ABで表される。 更に、農産物を1単位()作るためには の面積の土地が必要であり、工業製品を1単位()作るためにも の土地が必要であるとする。経済主体内に土地が 存在するならば、

の関係についても満たさなければならない。この場合、生産可能性辺境線は図の線分ACDで表される。 ここで、農産品について、1単位()作るためには1.5人()の労働力と の土地が必要であると云うより労働集約的な生産方法が存在すると仮定する。これと先の工業製品の生産とを組み合わせた場合に、労働制約と土地制約とはそれぞれ

で表され、生産可能性辺境線は図の線分AEFになる。

ところが、農産品について、先の土地集約的な方法と新たな労働集約的な方法とが両方利用可能であるとすると、両者を適当な割合の組み合わせで図の線分CE上の全ての点が実現可能であるため、両方法が利用可能なときの生産可能性辺境線は図の線分ACEFとなる。

生産方法がこのように離散的ではなく、連続的に変更可能であるならば、滑らかな生産可能性辺境線を描ける。

出典

- ^ a b c Sickles, R., & Zelenyuk, V. (2019). Measurement of Productivity and Efficiency: Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781139565981

- ^ 英: production possibility curve

- ^ “課題と要約”. 東洋経済新報社. 2009年2月10日閲覧。

- ^ Coelli, Time; Prasada Rao, D. S.; Battese, George E. (1998). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Springer. pp. 59–60. ISBN 978-0-7923-8062-7

- ^ Farrell, M. J. (1957). “The Measurement of Productive Efficiency”. Journal of the Royal Statistical Society (Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 120, No. 3) 120 (3): 253–290. doi:10.2307/2343100. JSTOR 2343100.

- ^ a b Lipsey, Richard G. (1975). An introduction to positive economics (fourth ed.). Weidenfeld & Nicolson. pp. 57–8. ISBN 0-297-76899-9

- ^ Krugman, Paul R. (2004). International economics: theory and policy (sixth ed.). 清华大学出版社. pp. 100–1. ISBN 978-7-302-07889-0

- ^ Gillespie, Andrew (2007). Foundations of Economics, "The production possibility frontier (curve): the PPF or PPC" (press +). Oxford University Press. Access date 6 January 2010 .

- ^ Standish, Barry (1997). Economics: Principles and Practice. South Africa: Pearson Education. pp. 13–15. ISBN 978-1-86891-069-4

- ^ Varian, Hal (2006). Intermediate Microeconomics (7th ed.). W. W. Norton. pp. 605–606

- ^ other, Attainable (2012). Principles of Microeconomics. Canada: McGraw-Hill Ryerson Limited. p. 37. ISBN 978-0-07-040144-0

- ^ Pindyck, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. (2005). Microeconomics. Pearson Education. ISBN 0-13-713335-9

参考資料

- 西村貞雄. “BasicStructureOfMicroeconomics.pdf” (PDF). 西村研究室. 2014年10月1日閲覧。

- 賀川昭夫. “keizai253-06.pdf” (PDF). 東京経済大学. 2014年10月1日閲覧。