「プラテカルプス」の版間の差分

編集の要約なし |

en:Platecarpus 2019年1月25日 20:53 (UTC) の翻訳 タグ: サイズの大幅な増減 |

||

| 2行目: | 2行目: | ||

|省略=爬虫綱 |

|省略=爬虫綱 |

||

|名称 = プラテカルプス |

|名称 = プラテカルプス |

||

|画像=[[ |

|画像=[[File: Platecarpus-tympaniticus.png |250px]] |

||

|画像キャプション = |

|画像キャプション = 復元図 |

||

|地質時代 = 後期[[白亜紀]], {{Fossil range|84|81}} |

|||

|亜綱 = [[双弓類|双弓亜綱]] {{sname|en|Diapsid|Diapsida}} |

|亜綱 = [[双弓類|双弓亜綱]] {{sname|en|Diapsid|Diapsida}} |

||

|目 = [[有鱗目 (爬虫類)|有鱗目]] [[w:Squamata|Squamata]] |

|目 = [[有鱗目 (爬虫類)|有鱗目]] [[w:Squamata|Squamata]] |

||

| 12行目: | 13行目: | ||

|亜科 = [[プリオプラテカルプス亜科]] [[w:Plioplatecarpinae|Plioplatecarpinae]] |

|亜科 = [[プリオプラテカルプス亜科]] [[w:Plioplatecarpinae|Plioplatecarpinae]] |

||

|族 = プリオプラテカルプス族 [[w:Plioplatecarpini|Plioplatecarpini]] |

|族 = プリオプラテカルプス族 [[w:Plioplatecarpini|Plioplatecarpini]] |

||

|属 = '''プラテカルプス属''' |

|属 = '''プラテカルプス属''' [[w:Platecarpus|Platecarpus]] |

||

|学名 = ''Platecarpus'' |

|学名 = ''Platecarpus tympanitics'' {{AUY|[[エドワード・コープ|Cope]]|1869}} |

||

|シノニム = |

|||

*''Platecarpus coryphaeus''<br> |

|||

*''Platecarpus ictericus'' |

|||

}} |

}} |

||

'''プラテカルプス'''([[学名]]: {{snamei|Platecarpus}})は、約8400 - 8100万年前にあたる後期[[白亜紀]]中期[[サントニアン]]から前期[[カンパニアン]]まで生息した[[モササウルス科]]に属する絶滅した水生のトカゲの属。化石は[[アメリカ合衆国]]で、本属の可能性がある化石は[[ベルギー]]と[[アフリカ]]から発見されている<ref name=EoDP/>。保存状態の良いプラテカルプスの標本から、中型の魚類を捕食していたことが示されており<ref name="LCKC10" />、[[イカ]]や[[アンモナイト]]も捕食対象にしていたと仮説が立てられている<ref name="EoDP">{{cite book |editor=Palmer, D.|year=1999 |title= The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals|publisher= Marshall Editions|location=London|page= 87|isbn= 978-1-84028-152-1}}</ref>。他のモササウルス科爬虫類と同様、当初は[[ウナギ]]のように体をくねらせて遊泳したと考えられていたが、現在のサメに近い遊泳スタイルを採用していたとする研究もある。非常に保存の良い標本 LACM 128319 から、皮膚の印象化石や外鼻孔周辺の色素、気管支の管、尾ビレの輪郭が見られている。この尾ビレの輪郭から、プラテカルプスを含むモササウルス科が必ずしもウナギ型の遊泳をせず、より強力で速い遊泳をしていたことが示されている。化石はロサンゼルス自然史博物館に所蔵されている<ref name=LCKC10>{{cite journal |last=Lindgren |first=J. |author2=Caldwell, M.W. |author3=Konishi, T. |author4= Chiappe, L.M. |year=2010 |title=Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur |journal=PLoS ONE |pmid=20711249 |volume=5 |issue=8 |pmc=2918493 |pages=e11998 |doi=10.1371/journal.pone.0011998 |editor1-last=Farke |editor1-first=Andrew Allen}}</ref>。 |

|||

'''プラテカルプス'''とは、[[白亜紀]]後期([[カンパニアン]]期)の北米に生息していた[[モササウルス科]]に属する海生爬虫類である。全長は7メートルほど。学名はプラテカルプス、ティムパンニティクス |

|||

== |

== 記載 == |

||

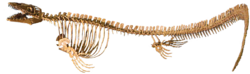

[[File:Platecarpus coryphaeus - Naturmuseum Senckenberg - DSC02187.JPG|thumb|left|ゼンケンベルク自然博物館所蔵の頭骨]] |

|||

[[Image:Mosasaurs.jpg|thumb|left|[[カンザス州]]から多く産出するモササウルス科の3種。上から[[クリダステス]]、プラテカルプス、[[ティロサウルス]]。]] |

|||

プラテカルプスの尾は下方へ湾曲して長く、舵取りのためのヒレとして丸い突出部を背側に持っていた。顎には円錐形の歯が並んでいた。全長は4.3メートルに達し、その半分が尾に占められていた。プリオプラテカルプス亜科のモササウルス科爬虫類は白亜紀の割までに非常に特殊化した形態へ進化を遂げた。 |

|||

ほかのモササウルス類同様、口には円錐形の鋭い牙が並んでおり、[[イカ]]や[[小魚]]を捕食していたとみられている。 |

|||

プラテカルプスの頭骨の構造はモササウルス科の中で特異的である。本属の特徴には他のモササウルス科爬虫類よりも歯が少ない(各[[歯骨]]に約10本)短い頭骨が挙げられる。<ref group=note>Burnham (1991) では、[[アラバマ州]]下部 Demopolis 累層から産出した、さらに歯の本数が少ない未分類の[[プリオプラテカルプス]]の種が報告されている</ref>。LACM 128319 は目の [[強膜輪]]の中身が保存されており、これは[[網膜]]である可能性もある。 [[走査型電子顕微鏡]]により、長さ2メイクロメートルほどの微細構造が網膜内で観察されており、これはそこに保存されている網膜の[[メラノソーム]]である可能性がある<ref name=LCKC10/>。 |

|||

[[2010年]]に、LACMI28319という標本の尾が下へ湾曲していたことから、[[ウミヘビ]]のような尾ではなく[[サメ]]や[[魚竜]]のような尾びれを持っていたことが判明し、より海中生活に適応した姿をしていたことが分かった。これは、魚竜がモササウルス類繁栄の前に[[オントンジャワ海台]]の海底火山噴火の影響により<ref>[http://ameblo.jp/oldworld/entry-10317048395.html 古世界の住人オフィシャルブログ - 魚竜の進化と絶滅]</ref>絶滅したため、モササウルス類が魚竜のニッチを受け継いだ証拠を示すものという可能性もある。また、[[2012年]]にはプラテカルプスの肋骨がオオトカゲ類よりも現代の[[クジラ類]]に近いことが判明し、モササウルス類が海中にさらに適応していたことの裏付けとなっている<ref>文藝春秋『海洋生命5億年史 サメ帝国の逆襲』p126,土屋健 著(2018年)</ref>。 |

|||

[[File:Platecarpus_Size.svg|thumb|right|大きさ比較]] |

|||

| ⚫ | |||

LACM 128319 には[[気管]]も知られており、気管の後方大部分と端だけが[[肩帯]]に近い首の端に[[軟骨]]の管として保存されている。2本の[[気管支]]の分岐もこの標本に保存されていたが、発掘の際に破損した。これによりプラテカルプスと他のモササウルス科爬虫類は2つの機能的な肺を持っていたことが示唆されている。[[ヘビ]]はモササウルス科に近縁であるが、機能的な肺は1つだけであり、もう1つは[[痕跡器官]]]となっているかあるいは存在しない。また、前肢と同じ位置で気管支が枝分かれする陸生のトカゲ類と異なり、モササウルス科では前肢よりも前方の領域で気管支が枝分かれしている<ref name=LCKC10/>。 |

|||

また最近、皮膚組織や内部組織が保存された、きわめて状態のよいプラテカルプスの標本が見つかった。内部には心臓、肺、腎臓とおぼしき赤い組織が残っており、さらに気管軟骨と網膜とおぼしき組織までが保存されていた。[[腎臓]]は腹部の前方にあることもわかり、モササウルス類の体の構造を調べるためのよい足がかりになったといえる。 |

|||

| ⚫ | |||

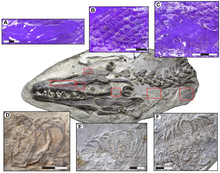

プラテカルプスの標本 LACM 128319 には皮膚の印象化石が保存されており、軟組織と[[リン酸塩]]が知られている。吻部先端と頭頂部のウロコは六角形であり、他のウロコと接していない。顎のウロコは長く菱形で、他のウロコに覆い被さっている。吻部のウロコは、外鼻孔が頭骨の遥か前方の先端部に位置し、大半の[[有鱗目 (爬虫類)|有鱗目]]と[[主竜類]]と同様に側方に向いていたことを示唆している。胴体のウロコは全て菱形で斜めに列をなして堅く繋がり、互いに後端で重なっていた。これらは全身を通して同じ大きさであった。尾のウロコは他の体のウロコよりも高く大型であったが、尾の下側の表面を覆っていたウロコは胴体のウロコよりも小さかった<ref name=LCKC10/>。 |

|||

[[Image:Platecarpus tympaniticus.png|thumb|LACM 128319]] |

|||

[[File:Platecarpus tympaniticus.jpg|thumb|同標本の生体復元]] |

|||

内臓もまた赤みがかった領域としてこの標本に保存されている可能性がある。1つは胸郭下部の胸腔に位置し、もう1つは胸郭のすぐ下の[[腹腔]]上部に位置する。赤みがかった領域は[[質量分析法]]で解析され、[[鉄]]と[[ポルフィリン]]でできた内容物に富んでいることが示された。これらの物質は[[ヘモグロビン]]の分解産物が臓器で生産された(すなわちヘモグロビンが分解された)ことの証拠である。位置に基づいて胸腔の臓器は心臓あるいは肝臓、もしくはその両方と考えられている。腹腔の臓器は[[腎臓]]の可能性があるが、これはモササウルス科に最も近縁な現生動物である[[オオトカゲ科]]のものよりも前方に位置している。腎臓が前方に位置していることは流線型の体型への適応である可能性があり、[[クジラ目]]のものと同様の位置と推定されている.<ref name=LCKC10/>。 |

|||

消化器官の一部も保存されており、これには中型の魚の遺骸に満たされていた。これらの遺骸の形状は、対応する臓器の真の形状をなぞっている可能性があり、[[結腸]]である可能性が最も高い。ウロコと未消化の骨が結腸に存在することから、プラテカルプスや他のモササウルス科爬虫類は食物を素早く処理し、完全には消化せずに胃腸で吸収していたことが示唆されている。モササウルス科の[[グロビデンス]]に由来する[[糞石]]からも砕けた[[二枚貝]]の殻が大量に確認されており、彼らの消化・吸収能力が低かったことが示されている<ref name=LCKC10/>。 |

|||

== 参考文献 == |

|||

{{reflist}} |

|||

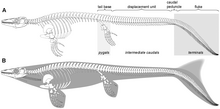

尾椎は鋭く下方へ向いており、湾曲部での尾椎は楔形で、神経棘が根元よりも端で幅広になっている。湾曲部は現代のサメに似た尾ビレを支えていた可能性が高い。二股のヒレが存在していたとされ、下のヒレは下方に向いた尾椎に支持され、上のヒレは支えられていなかった。尾ビレはおそらく下異形尾であり、下のヒレは上のヒレよりも長かった。同様の状態は[[魚竜]]や[[ワニ形上目]]の[[メトリオリンクス科]]にも見られる<ref name=LCKC10/>。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

*[[モササウルス科]] |

|||

*[[絶滅した動物一覧]] |

|||

*[[化石爬虫類一覧]] |

|||

== |

== 歴史 == |

||

=== 化石 === |

|||

*[http://www.geocities.co.jp/NatureLand/5218/puratekarupusu.html プラテカルプス・川崎悟司イラスト集] |

|||

プラテカルプスの様々な骨格が[[カンザス州]]にある白亜紀の堆積層から発見されているが、完全な頭骨はたった1つしか発見されていない<ref name="Everhart2005">Everhart, Michael J.. ''Oceans of Kansas: A Natural History of the Western Interior Seaway''. c. 2005. pp. 165–169</ref>。プラテカルプスの化石は[[スモーキーヒルチョーク]]の後期[[コニアシアン]]から前期[[カンパニアン]]の岩石から産出している。 |

|||

*[http://www.nationalgeographic.co.jp/animals/prehistoric/platecarpus.html プラテカルプス - ナショナルジオグラフィック公式日本語サイト] |

|||

=== 分類の歴史 === |

|||

[[Image:Platecarpus Vienna.jpg|thumb|[[ウィーン自然史博物館]]所蔵の骨格]] |

|||

[[Image:WLANL - berkhoudt - Maashagedis.jpg|thumb|[[ナチュラリス生物多様性センター]]所蔵の標本。かつて ''P. ictericus'' とされていた]] |

|||

[[File:Platecarpus somenensis type santoniano.JPG|thumb|''P. somenensis'' のタイプ標本]] |

|||

プラテカルオウスはしばしばカンザス州[[スモーキーヒルチョーク]]の堆積層で発見された[[西部内陸海路]]に生息した最も一般的なモササウルス科の属とみなされており、''Platecarpus ictericus'' が最も一般的な種と認識されてきた<ref name="Everhart2005"/>。しかしながら、研究者は今や本属を[[側系統群]]の属と考えており、独自の属へ再分類された種もいる。''Platecarpus planiforns'' のタイプ標本はB・F・マッジ教授が発見して[[エドワード・ドリンカー・コープ]]が ''[[クリダステス|Clidastes]] planiforns'' に分類した<ref name="Everhart2005"/>。1898年にはこの化石に更なる解析が行われ、この標本はプラテカルプス属に位置付けられると断定された<ref>Williston (1898a)</ref>。タイプ標本は別に分類の再検討を1967年に受け、古生物学者[[デイル・ラッセル]]はこの標本を属レベルで分類するには断片的すぎると判断し、分類学的位置が不確かな標本とみなした<ref>Russell (1967)</ref>。2006年にカンザス州[[スモーキーヒルチョーク]]で発掘された完全な化石により、この分類学的位置は再確認を受けた<ref>(Everhart and Johnson, 2001)</ref>。2011年に新属[[プレシオプラテカルプス]]を[[小西卓哉]]と Michael W. Caldwell が確立し、''P. planifrons'' が系統解析によりプラテカルプスから区別され導入された<ref name=KC11>{{cite journal |last=Konishi |first=Takuya |author2=Michael W. Caldwell |year=2011 |title=Two new plioplatecarpine (Squamata, Mosasauridae) genera from the Upper Cretaceous of North America, and a global phylogenetic analysis of plioplatecarpines |journal=Journal of Vertebrate Paleontology |volume=31 |issue=4 |pages=754–783 |doi=10.1080/02724634.2011.579023 }}</ref>。1994年には[[アンゴラサウルス]]が本属のシノニムとされた<ref name = "Lingham-Soliar, 1994">Lingham-Soliar T. 1994. The mosasaur ''"Angolasaurus" bocagei'' (Reptilia: Mosasauridae) from the Turonian of Angola reinterpreted as the earliest member of the genus ''Platecarpus''. ''Palaeont. Z.'' 68 (1/2): 267–282.</ref>が、後の数多くの研究でアンゴラサウルス属は有効とされた<ref name=KC11/>。さらに、プラテカルプスは[[単型 (分類学)|単型]](モノタイプ)であると考えられ、''P. coryphaeus'' と ''P. ictericus'' はタイプ種 ''P. tympaniticus'' のシノニムとされた<ref name=KC11/><ref name = "Kiernan, 2002">Kiernan CR, 2002. Stratigraphic distribution and habitat segregation of mosasaurs in the Upper Cretaceous of western and central Alabama, with an historical review of Alabama mosasaur discoveries. ''Journal of Vertebrate Paleontology'' '''22''' (1): 91–103.</ref>。 |

|||

以下の[[クラドグラム]]は小西卓哉と Michael W. Caldwell による2011年の解析に基づく<ref name=KC11/>。 |

|||

{{clade| style=font-size:85%;line-height:80% |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[クリダステス|Clidastes prophyton]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[コウリソドン|Kourisodon puntledgensis]]'' |

|||

|label2=[[ルッセロサウルス類]] |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[ヤグアラサウルス|Yaguarasaurus columbianus]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[ルッセロサウルス|Russellosaurus coheni]]'' |

|||

|2=''[[テティサウルス|Tethysaurus nopcsai]]'' }} }} |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[ティロサウルス|Tylosaurus kansasensis]]'' |

|||

|2=''[[ティロサウルス|Tylosaurus proriger]]'' }} |

|||

|label2='''プリオプラテカルプス亜科''' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[エクテノサウルス|Ectenosaurus clidastoides]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[アンゴラサウルス|Angolasaurus bocagei]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[セルマサウルス|Selmasaurus johnsoni]]'' |

|||

|2=''[[セルマサウルス|Selmasaurus russelli]]'' }} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[プレシオプラテカルプス|Plesioplatecarpus planifrons]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1='''''Platecarpus tympaniticus''''' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[ラトプラテカルプス|Latoplatecarpus willistoni]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1={{clade |

|||

|1=''[[ラトプラテカルプス|Latoplatecarpus nichollsae]]'' |

|||

|2=''[[プラテカルプス|Platecarpus somenensis]]'' }} |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[プリオプラテカルプス|Plioplatecarpus primaevus]]'' |

|||

|2={{clade |

|||

|1=''[[プリオプラテカルプス|Plioplatecarpus houzeaui]]'' |

|||

|2=''[[プリオプラテカルプス|Plioplatecarpus marshi]]'' }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} }} |

|||

== 古生態学 == |

|||

=== 食性 === |

|||

[[File:PSM V53 D237 Skull of platecarpus coryphaeus.jpg|thumb|歯を見せた頭骨の復元]] |

|||

[[ティロサウルス亜科]]と比較してプリオプラテカルプス亜科のモササウルス科爬虫類は強健な歯が少なく、イカや小魚といった小型あるいは柔らかな獲物を捕食していたことが示唆されている<ref name="Everhart2005"/>。 |

|||

=== 移動運動 === |

|||

[[Image:Platecarpus1DB.jpg|thumb|left|尾ビレを持たずウナギのように泳ぐ動きをする古い描写]] |

|||

モササウルス科はウナギのように体をくねらせる動きで水中を前進したと伝統的に考えられてきた一方、プラテカルプスは上下に長い尾ビレを持つことからサメのように遊泳していたことが示唆されている。プラテカルプスの下へ向いた尾椎は三日月形の尾ビレが存在したことが示されている。尾ビレが始まる位置では椎体は短く円盤状であり、椎体が小型化していることで、遊泳時に莫大な負荷がかかる部位に柔軟性がもたらされている可能性がある。これら椎骨の神経棘には棘間靭帯を挿入するための溝が存在し、背側の結合組織は尾ビレの側方への運動を補助していた。靭帯は[[コラーゲン]]繊維で構成され、おそらくエネルギーが蓄えられた後にバネとして尾を後方へ動かす役割を担っていた。靭帯の同様の働きは現生種の魚類にも見られ、尾を繰り返し曲げ伸ばしする際のエネルギーを節約するために用いられている。プラテカルプスの尾ビレはうねっても尾の根元は安定していた。この運動形態は carangiform locomotion として知られる<ref name=LCKC10/>。 |

|||

[[Image:Skeletal reconstruction and inferred body outline of Platecarpus.png|thumb|二股の尾ビレを持つ復元]] |

|||

プラテカルプスのウロコの構造は海洋での生活様式への別の適応である可能性がある。ウロコは小さく、そして全身を通して同様の形状であり、体幹を頑強にして側方運動への抵抗性を高めていたと推測されている。この頑強性により体に纏わる水流が改善されて流体力学的効率が向上したと示唆されている。初期のモササウルス上科であるヴァレキロサウルス (''[[:en:Vallecillosaurus|Vallecillosaurus]]'') もまた体のウロコが保存されているが、ヴァレキロサウルスのウロコはさらに大型で形状も多様であり、尾だけというよりも前進を波打たせることに頼っていたことが示唆されている。[[プロトサウルス]]はプラテカルプスよりも派生的なモササウルス科爬虫類であり、より小型のウロコが体を纏い、より効率的な移動運動を水中で行っていたことが示唆されている<ref name=LCKC10/>。 |

|||

== 脚注 == |

|||

<references group=note/> |

|||

== 出典 == |

|||

{{Reflist|2}} |

|||

{{デフォルトソート:ふらてかるふす}} |

{{デフォルトソート:ふらてかるふす}} |

||

[[Category:白亜紀の爬虫類]] |

[[Category:白亜紀の爬虫類]] |

||

[[Category:モササウルス科]] |

[[Category:モササウルス科]] |

||

{{Paleo-stub}} |

|||

2019年10月10日 (木) 06:44時点における版

| プラテカルプス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

復元図

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地質時代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 後期白亜紀, 84–81 Ma ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Platecarpus tympanitics Cope, 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

プラテカルプス(学名: Platecarpus)は、約8400 - 8100万年前にあたる後期白亜紀中期サントニアンから前期カンパニアンまで生息したモササウルス科に属する絶滅した水生のトカゲの属。化石はアメリカ合衆国で、本属の可能性がある化石はベルギーとアフリカから発見されている[1]。保存状態の良いプラテカルプスの標本から、中型の魚類を捕食していたことが示されており[2]、イカやアンモナイトも捕食対象にしていたと仮説が立てられている[1]。他のモササウルス科爬虫類と同様、当初はウナギのように体をくねらせて遊泳したと考えられていたが、現在のサメに近い遊泳スタイルを採用していたとする研究もある。非常に保存の良い標本 LACM 128319 から、皮膚の印象化石や外鼻孔周辺の色素、気管支の管、尾ビレの輪郭が見られている。この尾ビレの輪郭から、プラテカルプスを含むモササウルス科が必ずしもウナギ型の遊泳をせず、より強力で速い遊泳をしていたことが示されている。化石はロサンゼルス自然史博物館に所蔵されている[2]。

記載

プラテカルプスの尾は下方へ湾曲して長く、舵取りのためのヒレとして丸い突出部を背側に持っていた。顎には円錐形の歯が並んでいた。全長は4.3メートルに達し、その半分が尾に占められていた。プリオプラテカルプス亜科のモササウルス科爬虫類は白亜紀の割までに非常に特殊化した形態へ進化を遂げた。

プラテカルプスの頭骨の構造はモササウルス科の中で特異的である。本属の特徴には他のモササウルス科爬虫類よりも歯が少ない(各歯骨に約10本)短い頭骨が挙げられる。[note 1]。LACM 128319 は目の 強膜輪の中身が保存されており、これは網膜である可能性もある。 走査型電子顕微鏡により、長さ2メイクロメートルほどの微細構造が網膜内で観察されており、これはそこに保存されている網膜のメラノソームである可能性がある[2]。

LACM 128319 には気管も知られており、気管の後方大部分と端だけが肩帯に近い首の端に軟骨の管として保存されている。2本の気管支の分岐もこの標本に保存されていたが、発掘の際に破損した。これによりプラテカルプスと他のモササウルス科爬虫類は2つの機能的な肺を持っていたことが示唆されている。ヘビはモササウルス科に近縁であるが、機能的な肺は1つだけであり、もう1つは痕跡器官]となっているかあるいは存在しない。また、前肢と同じ位置で気管支が枝分かれする陸生のトカゲ類と異なり、モササウルス科では前肢よりも前方の領域で気管支が枝分かれしている[2]。

プラテカルプスの標本 LACM 128319 には皮膚の印象化石が保存されており、軟組織とリン酸塩が知られている。吻部先端と頭頂部のウロコは六角形であり、他のウロコと接していない。顎のウロコは長く菱形で、他のウロコに覆い被さっている。吻部のウロコは、外鼻孔が頭骨の遥か前方の先端部に位置し、大半の有鱗目と主竜類と同様に側方に向いていたことを示唆している。胴体のウロコは全て菱形で斜めに列をなして堅く繋がり、互いに後端で重なっていた。これらは全身を通して同じ大きさであった。尾のウロコは他の体のウロコよりも高く大型であったが、尾の下側の表面を覆っていたウロコは胴体のウロコよりも小さかった[2]。

内臓もまた赤みがかった領域としてこの標本に保存されている可能性がある。1つは胸郭下部の胸腔に位置し、もう1つは胸郭のすぐ下の腹腔上部に位置する。赤みがかった領域は質量分析法で解析され、鉄とポルフィリンでできた内容物に富んでいることが示された。これらの物質はヘモグロビンの分解産物が臓器で生産された(すなわちヘモグロビンが分解された)ことの証拠である。位置に基づいて胸腔の臓器は心臓あるいは肝臓、もしくはその両方と考えられている。腹腔の臓器は腎臓の可能性があるが、これはモササウルス科に最も近縁な現生動物であるオオトカゲ科のものよりも前方に位置している。腎臓が前方に位置していることは流線型の体型への適応である可能性があり、クジラ目のものと同様の位置と推定されている.[2]。

消化器官の一部も保存されており、これには中型の魚の遺骸に満たされていた。これらの遺骸の形状は、対応する臓器の真の形状をなぞっている可能性があり、結腸である可能性が最も高い。ウロコと未消化の骨が結腸に存在することから、プラテカルプスや他のモササウルス科爬虫類は食物を素早く処理し、完全には消化せずに胃腸で吸収していたことが示唆されている。モササウルス科のグロビデンスに由来する糞石からも砕けた二枚貝の殻が大量に確認されており、彼らの消化・吸収能力が低かったことが示されている[2]。

尾椎は鋭く下方へ向いており、湾曲部での尾椎は楔形で、神経棘が根元よりも端で幅広になっている。湾曲部は現代のサメに似た尾ビレを支えていた可能性が高い。二股のヒレが存在していたとされ、下のヒレは下方に向いた尾椎に支持され、上のヒレは支えられていなかった。尾ビレはおそらく下異形尾であり、下のヒレは上のヒレよりも長かった。同様の状態は魚竜やワニ形上目のメトリオリンクス科にも見られる[2]。

歴史

化石

プラテカルプスの様々な骨格がカンザス州にある白亜紀の堆積層から発見されているが、完全な頭骨はたった1つしか発見されていない[3]。プラテカルプスの化石はスモーキーヒルチョークの後期コニアシアンから前期カンパニアンの岩石から産出している。

分類の歴史

プラテカルオウスはしばしばカンザス州スモーキーヒルチョークの堆積層で発見された西部内陸海路に生息した最も一般的なモササウルス科の属とみなされており、Platecarpus ictericus が最も一般的な種と認識されてきた[3]。しかしながら、研究者は今や本属を側系統群の属と考えており、独自の属へ再分類された種もいる。Platecarpus planiforns のタイプ標本はB・F・マッジ教授が発見してエドワード・ドリンカー・コープが Clidastes planiforns に分類した[3]。1898年にはこの化石に更なる解析が行われ、この標本はプラテカルプス属に位置付けられると断定された[4]。タイプ標本は別に分類の再検討を1967年に受け、古生物学者デイル・ラッセルはこの標本を属レベルで分類するには断片的すぎると判断し、分類学的位置が不確かな標本とみなした[5]。2006年にカンザス州スモーキーヒルチョークで発掘された完全な化石により、この分類学的位置は再確認を受けた[6]。2011年に新属プレシオプラテカルプスを小西卓哉と Michael W. Caldwell が確立し、P. planifrons が系統解析によりプラテカルプスから区別され導入された[7]。1994年にはアンゴラサウルスが本属のシノニムとされた[8]が、後の数多くの研究でアンゴラサウルス属は有効とされた[7]。さらに、プラテカルプスは単型(モノタイプ)であると考えられ、P. coryphaeus と P. ictericus はタイプ種 P. tympaniticus のシノニムとされた[7][9]。

以下のクラドグラムは小西卓哉と Michael W. Caldwell による2011年の解析に基づく[7]。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生態学

食性

ティロサウルス亜科と比較してプリオプラテカルプス亜科のモササウルス科爬虫類は強健な歯が少なく、イカや小魚といった小型あるいは柔らかな獲物を捕食していたことが示唆されている[3]。

移動運動

モササウルス科はウナギのように体をくねらせる動きで水中を前進したと伝統的に考えられてきた一方、プラテカルプスは上下に長い尾ビレを持つことからサメのように遊泳していたことが示唆されている。プラテカルプスの下へ向いた尾椎は三日月形の尾ビレが存在したことが示されている。尾ビレが始まる位置では椎体は短く円盤状であり、椎体が小型化していることで、遊泳時に莫大な負荷がかかる部位に柔軟性がもたらされている可能性がある。これら椎骨の神経棘には棘間靭帯を挿入するための溝が存在し、背側の結合組織は尾ビレの側方への運動を補助していた。靭帯はコラーゲン繊維で構成され、おそらくエネルギーが蓄えられた後にバネとして尾を後方へ動かす役割を担っていた。靭帯の同様の働きは現生種の魚類にも見られ、尾を繰り返し曲げ伸ばしする際のエネルギーを節約するために用いられている。プラテカルプスの尾ビレはうねっても尾の根元は安定していた。この運動形態は carangiform locomotion として知られる[2]。

プラテカルプスのウロコの構造は海洋での生活様式への別の適応である可能性がある。ウロコは小さく、そして全身を通して同様の形状であり、体幹を頑強にして側方運動への抵抗性を高めていたと推測されている。この頑強性により体に纏わる水流が改善されて流体力学的効率が向上したと示唆されている。初期のモササウルス上科であるヴァレキロサウルス (Vallecillosaurus) もまた体のウロコが保存されているが、ヴァレキロサウルスのウロコはさらに大型で形状も多様であり、尾だけというよりも前進を波打たせることに頼っていたことが示唆されている。プロトサウルスはプラテカルプスよりも派生的なモササウルス科爬虫類であり、より小型のウロコが体を纏い、より効率的な移動運動を水中で行っていたことが示唆されている[2]。

脚注

- ^ Burnham (1991) では、アラバマ州下部 Demopolis 累層から産出した、さらに歯の本数が少ない未分類のプリオプラテカルプスの種が報告されている

出典

- ^ a b Palmer, D., ed (1999). The Marshall Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals. London: Marshall Editions. p. 87. ISBN 978-1-84028-152-1

- ^ a b c d e f g h i j Lindgren, J.; Caldwell, M.W.; Konishi, T.; Chiappe, L.M. (2010). Farke, Andrew Allen. ed. “Convergent Evolution in Aquatic Tetrapods: Insights from an Exceptional Fossil Mosasaur”. PLoS ONE 5 (8): e11998. doi:10.1371/journal.pone.0011998. PMC 2918493. PMID 20711249.

- ^ a b c d Everhart, Michael J.. Oceans of Kansas: A Natural History of the Western Interior Seaway. c. 2005. pp. 165–169

- ^ Williston (1898a)

- ^ Russell (1967)

- ^ (Everhart and Johnson, 2001)

- ^ a b c d Konishi, Takuya; Michael W. Caldwell (2011). “Two new plioplatecarpine (Squamata, Mosasauridae) genera from the Upper Cretaceous of North America, and a global phylogenetic analysis of plioplatecarpines”. Journal of Vertebrate Paleontology 31 (4): 754–783. doi:10.1080/02724634.2011.579023.

- ^ Lingham-Soliar T. 1994. The mosasaur "Angolasaurus" bocagei (Reptilia: Mosasauridae) from the Turonian of Angola reinterpreted as the earliest member of the genus Platecarpus. Palaeont. Z. 68 (1/2): 267–282.

- ^ Kiernan CR, 2002. Stratigraphic distribution and habitat segregation of mosasaurs in the Upper Cretaceous of western and central Alabama, with an historical review of Alabama mosasaur discoveries. Journal of Vertebrate Paleontology 22 (1): 91–103.