「前野ウルド浩太郎」の版間の差分

論文 |

m 英語版へのリンク追加、関連項目変更。 |

||

| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox Scientist |

|||

'''前野 ウルド 浩太郎'''(まえの ウルド こうたろう、[[1980年]][[2月20日]]- )は、日本の[[農学者]]、[[昆虫学者]]。 |

|||

|name = 前野ウルド浩太郎 |

|||

|native_name = |

|||

|image = |

|||

|image_width = |

|||

|alt = |

|||

|caption = |

|||

|birth_name = 前野浩太郎 |

|||

|birth_date = |

|||

|birth_place = [[秋田県]][[秋田市]]{{R|MaenoBlogBio}}{{Sfn|前野|2017|loc=奥付}} |

|||

|death_date = |

|||

|death_place = |

|||

|death_cause = |

|||

|residence = |

|||

|citizenship = |

|||

|nationality = |

|||

|field = [[昆虫学]] |

|||

|workplaces = 国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] 研究員 (2016年4月 -){{R|MaenoBlogBio}}{{R|ForbesJapan2020|page1=1}} |

|||

|alma_mater = [[神戸大学]]大学院 ([[農学博士]]){{R|MaenoBlogBio}} |

|||

|doctoral_advisor = [[竹田真木生]] ([[神戸大学]]教授){{R|HirosakiU2007}} |

|||

|academic_advisors = [[松浦健二]] ([[京都大学]]教授・白眉センター){{R|MaenoBlogBio}}、[[安藤喜一]] ([[弘前大学]]教授){{Sfn|前野|2017|p=105}} |

|||

|doctoral_students = |

|||

|notable_students = |

|||

|known_for = |

|||

|influences = |

|||

|influenced = [[ジャン・アンリ・ファーブル]]{{Sfn|前野|2017|pp=4, 103}}、[[田中誠二 (昆虫学者) |田中誠二]]{{Sfn|前野|2017|p=105}} |

|||

|awards = 日本応用動物昆虫学会奨励賞 (2011年)、井上科学振興財団奨励賞 (2011年)、山下太郎学術研究奨励賞 (2012年){{R|NatGeo-1|page1=5}}、第16回日本農学進歩賞{{R|NougakuAward}} (以上、研究者として)<br>第4回[[いける本大賞]]{{R|Shinbunka}}、[[新書大賞]] (2018年) {{R|ForbesJapan2020|page1=1}}、第71回[[毎日出版文化賞]]特別賞{{R|MainichiAward}}、第14回[[絲山秋子|絲山賞]]{{R|ItoyamaAward}} (以上、著述家として) |

|||

|author_abbreviation_bot = |

|||

|author_abbreviation_zoo = |

|||

|signature = |

|||

|signature_alt = |

|||

|footnotes = |

|||

}} |

|||

'''前野 ウルド 浩太郎''' (まえの ウルド こうたろう、[[1980年]][[2月20日]]{{R|MaenoBlogBio}}-、通称: バッタ博士{{Sfn|前野|2017|loc=奥付}}{{R|ForbesJapan2020|page1=1}}) は、[[アフリカ]]で大規模な[[蝗害]] (こうがい) を引き起こす[[サバクトビバッタ]]の生態に精通する、日本の[[昆虫学者]]。[[サハラ砂漠]]西部の[[モーリタニア・イスラム共和国]]や[[モロッコ王国]]における現地調査体験に基づき、サバクトビバッタの[[相変異 (動物)|相変異]] (群れを成すと体色を変えて獰猛化し、植物・農作物を喰い荒らすモード) の解明と[[防除]]技術の開発に従事している{{R|Hakubi|ForbesJapan2020|page2=1|MaenoBlogBio|Yomiuri2018}}。 |

|||

==略歴== |

|||

[[秋田市]]生まれ。[[秋田県立秋田中央高等学校]]卒、2003年[[弘前大学]]農学生命科学部生物生産学科卒、2005年[[茨城大学]]大学院農学研究科修士課程修了、2008年[[神戸大学]]大学院自然科学研究科博士課程修了、「[[サバクトビバッタ]]の相変異 混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響」で[[農学博士|博士(農学)]]<ref>{{Cite journal|和書|author=前野浩太郎 |date=2008-01 |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/D1004226 |title=サバクトビバッタの相変異:混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響 |volume=博士論文 |issue=甲第4226号 |naid=500000444796 |publisher=神戸大学 |accessdate=2020-02-13}}</ref>。[[京都大学]]白眉センター特定助教を経て、国立研究開発法人[[国際農林水産業研究センター]]研究員<ref>[http://d.hatena.ne.jp/schistocerca/ 前野浩太郎の業績]</ref>。 |

|||

[[秋田県]][[秋田市]]出身{{R|MaenoBlogBio}}。自然豊かな地で育った幼少期に[[ジャン・アンリ・ファーブル|ファーブル]]の『[[昆虫記]]』に魅了され、自ら研究手法を編み出すような[[昆虫学者]]を将来像として夢見るようになる{{Sfn|前野|2017|pp=4, 103}}。2008年に[[神戸大学]]大学院博士課程修了 ([[農学博士]])。2011年4月より、モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センター ({{Lang|fr|Centre national de lutte antiacridienne}}、略称: CNLA){{Efn2|CNLAの日本語名は「国立サバクトビバッタ防除センター」{{R|JIRCAS|NougakuRep}}と「国立サバクトビバッタ研究所」{{R|MaenoBlogBio}}で表記揺れが存在するが、直訳は前者であることからこちらを採用した。}}で現地調査・研究に従事した。その足跡を[[自叙伝]]的に綴った『バッタを倒しにアフリカへ』([[光文社]]) は、「抱腹絶倒のバッタバカ一代記」{{R|Shincho-News}}とも評され、2018年の[[新書大賞#2018年|新書大賞]]などを受賞してベストセラーとなった{{R|ForbesJapan2020|page1=1}}。2016年4月からは日本の国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]]にて研究員として在籍し、サバクトビバッタ研究を続けている{{R|MaenoBlogBio|ForbesJapan2020|page2=1}}。 |

|||

アフリカで大発生し、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの防除技術の開発に従事。[[モーリタニア]]での研究活動が認められ、現地のミドルネーム「ウルド(○○の子孫の意)」を授かる<ref>読売新聞 2018年6月5日 17面。</ref>。 |

|||

戸籍名は前野浩太郎 ({{Lang|en|Maeno, K.}}) であり生粋の日本人だが{{R|YomiuriSpeech}}、モーリタニア現地で授かったミドルネーム「Ould」を使い、2011年7月1日より研究者名 (ペンネーム) を「前野ウルド浩太郎」({{Lang|en|Maeno, K.O.}}) に変更して著作物の一部を発表している{{R|MaenoBlogBio}}{{Efn2|name=MidName}}。 |

|||

著書『孤独なバッタが群れるとき―サバクトビバッタの相変異と大発生』で第4回[[いける本大賞]]を受賞。『バッタを倒しにアフリカへ』で[[毎日出版文化賞]]特別賞、[[中央公論]]・[[新書大賞]]、[[絲山秋子|絲山賞]]を受賞。通称:バッタ博士。 |

|||

2013年、幕張メッセで開催されたフェスイベント第4回[[ニコニコ学会β]]のむしむし生放送に登壇し、注目を集めた<ref>前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』p.278-p.284</ref>。 |

|||

== |

== 生涯 == |

||

=== 幼少期 === |

|||

*『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』(フィールドの生物学) [[東海大学出版会]] 2012 |

|||

前野のバッタ研究への憧れは、すでに小学生の頃に萌芽していた。小学校低学年の時に科学雑誌の記事を読んだ前野は、「バッタに食べられたい」という夢を抱くようになる{{Sfn|前野|2017|pp=4, 110}}{{R|ForbesJapan2020|page1=1|NatGeo-3|page2=1}}。この記事は、日本国外でバッタの大群を見学する観光ツアーに参加した女性が、緑色の衣服を身に着けていたことからエサと間違われてバッタに衣服を喰われた、と報じる内容であった{{Sfn|前野|2017|pp=4, 110}}。また、母親が[[秋田市立土崎図書館]]から借りてきた『[[昆虫記|ファーブル昆虫記]]』を小学生の頃に読んで魅了され、昆虫学者になることを夢見るようになった{{Sfn|前野|2017|pp=4, 103}}。 |

|||

*『バッタを倒しにアフリカへ』[[光文社新書]] 2017 |

|||

この背景には、幼少期の肥満体質があった。かくれんぼや鬼ごっこだけでも息切れするほどの前野は、次第に遊び仲間たちの間で「空気のような存在」になり、道端に座り込んでうつむくようになった。その時に昆虫が目に留まり、昆虫の動きや体の形などに興味をひかれるようになっていったのである{{Sfnm|前野|2017|1pp=102–103|前野|2012|2p=vii (はじめに)}}。そして、昆虫の謎を解明するにあたり、自らの創意工夫で実験方法を編み出していったファーブルをヒーロー視するようになった。前野の地元は自然豊かな地だったこともあり、夏休みの自由工作で昆虫の標本を作製したり、昆虫観察を作文してコンクールに入賞するなど、ファーブルへの憧れを胸に昆虫と戯れる幼少期を過ごした{{Sfn|前野|2017|pp=103–104}}。 |

|||

==論文== |

|||

=== 研究初期 === |

|||

一浪の末に、昆虫研究も扱う農学部を有する[[弘前大学]]に進学。大学3年生になると[[安藤喜一]]教授の研究室に所属して昆虫学を専攻し、イナゴの研究に着手した{{Sfn|前野|2017|p=105}}{{R|NatGeo-3|page2=1–2}}。しかし安藤が退官予定のため、修士課程は弘前大学以外への進学を検討することとなる。各校の受験に失敗する日々が続くも、大学4年生の秋に学会で訪れた[[富山県]]で、偶然にも[[田中誠二 (昆虫学者) |田中誠二]]と引き合わされた{{Sfn|前野|2012|p=2}}{{R|HirosakiU2007}}。田中は日本でも蝗害を引き起こしてきた[[トノサマバッタ]]研究で知られる昆虫学者であり{{R|Tanaka|NatGeo-3|page2=1}}、弘前大学卒業生でもあった (大学卒業は前野の28年前と年齢は開いている){{R|HirosakiU2007|JSBBA2016|page2=686}}。酒席で前野が自身の研究熱意を伝えると、酔った田中から「僕のところに来て研究しないか?」とオファーを受けることになった{{Efn2|田中はその後、自身がオファーを出したことだけでなく、前野の存在すら忘れていたとの逸話が残っている。後日前野がメールで問い合わせて正式な受諾となった{{Sfn|前野|2012|pp=3, 5}}。}}。当時の田中は茨城県[[つくば市]]にある国立研究開発法人 [[農業生物資源研究所]] (NIAS) に所属していたことから、前野はNIASから近い[[茨城大学]]大学院農学研究科修士課程 ([[阿見町|稲敷郡阿見町]]) に在籍しつつ、田中の元で研究を継続することとなった{{R|HirosakiU2007}}。 |

|||

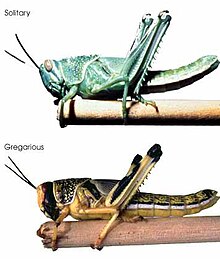

[[File:DesertLocust.jpeg|thumb|サバクトビバッタの[[バッタ#相変異|孤独相]] (上) と相変異を経た[[バッタ#相変異|群生相]] (下)。]] |

|||

田中からの助言もあって、以降はトノサマバッタの近縁であるサバクトビバッタの研究を行うようになる{{Sfn|前野|2017|pp=105–106}}{{R|NatGeo-3|page1=1}}。NIASAで前野が最初に手掛けたのは、人工的なホルモン注射の投与である{{Sfn|前野|2012|p=5}}。特にサバクトビバッタの[[相変異 (動物)|相変異]] (群れの中で育つと獰猛化して体色を変化させ、長距離飛翔を可能とする長い翅を持つようになる変身現象{{R|JSBBA2016|page1=681}}{{Sfn|前野|2017|pp=112–113}}) に興味を持ち、サバクトビバッタの生態解明を通じたアフリカの貧困救済に熱意を注ぐ{{R|HirosakiU2007}}。修士課程修了後は、[[神戸大学]]大学院の博士課程に進んで[[竹田真木生]]教授に指導を仰ぎつつも、つくばでの田中との共同研究生活を続け{{R|HirosakiU2007}}、田中とは共著論文を学会に複数本発表している{{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

田中との共著論文の一部を例に挙げると、サバクトビバッタの脳内で合成される[[ホルモン]] ([[神経伝達物質#ポリペプチド類(神経ペプチド類)|神経ペプチド]]) の一種、{{仮リンク|コラゾニン|en|Corazonin}}が相変異に作用しているとの発見がある{{R|HirosakiU2007}}。既に1954年には孤独相 (サバクトビバッタ同士で避け合って生息するモード{{Sfn|前野|2017|pp=112–113}}) に誘導するホルモンはジョリー夫妻の研究で判明していたが、逆に群生相に誘導するホルモンは半世紀が経過しても見つかっていない状況であった{{Sfn|前野|2017|p=26}}。また孤独相では比較的小さな卵を産むが、産卵期を迎えた孤独相のメスを1か所にまとめて飼育したところ、相変異を起こした群生相と同じような大きな卵を産む変化も偶然ながら発見した。そしてこの「混み合い」状況をメスはどのように感知しているのか、仮説を提唱した{{R|NatGeo-3|page1=4–5}}。前野の博士論文も「サバクトビバッタの相変異:混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響」と題するものである{{Sfn|前野 博士論文|2008}}。 |

|||

前野はNIASAで担当した研究とは別に、単独でサイドプロジェクトも立ち上げ、新しいテーマ探しをしていた。自ら見つけた現象を研究したいとの志を抱いて、アイディアを思いつくとすぐに田中に相談するものの、「うん。やりたかったらやったらいいんじゃない。僕だったらやらないけどね」と実質却下の連続だったという{{Sfn|前野|2012|p=50}}。最終的にNIASAでの研究は8年間におよび{{R|NatGeo-3|page1=2}}、前野はバッタを実験室内で人工的に飼育し、日照や気温など安定的に管理した環境下で実験を行っていた{{Sfn|前野|2017|pp=114–116}}{{R|HakubiDoc|page1=1}}。効率的に実験データは収集でき、当時の執筆論文は計22報にものぼる{{Efn2|22報の内訳は、ファーストオーサー (筆頭著者) で17報、セカンドオーサー (第二筆者) 以降でクレジットされたものが5報である{{R|NatGeo-3|page1=2}}。}}。しかし、野生のバッタの本能的な行動原理を理解するには至らず、次第に机上の空論ではないかと悩むようになる{{Sfn|前野|2017|pp=114–116}}{{R|HakubiDoc|page1=1|NatGeo-4|page2=1}}。実際、野生と全く同じ相変異の室内再現は世界的に誰も成功していない (2009年時点報告){{Sfn|前野|2012|p=17|ps=-- Pener & Simpson, 2009の孫引き}}。さらに、バッタ研究開始から2年が経過した頃、前野はバッタアレルギーを発症し、以降はバッタに直接触れると[[蕁麻疹]]が出る苦難を抱えるようになった{{Sfn|前野|2017|pp=3, 111}}。 |

|||

=== アフリカ現地調査へ === |

|||

[[博士研究員]] (いわゆるポスドク) 3年目を迎えた2011年、前野は[[日本学術振興会]]海外特別研究員の審査に通過した。これにより年間380万円の支給を受けて、2年間のモーリタニア現地調査の機会を得ることとなる{{Sfn|前野|2017|p=117}}。この決断は後に「人生をかけたギャンブル」とも評されたが{{R|RevAsahi2017}}、当時は室内研究が主流であり、サバクトビバッタの野外観察はほとんど行われていなかったことから、新米研究員の自分でも楽に新発見を論文発表できるのではないか、との勝算が前野にはあった{{Sfn|前野|2017|pp=116–117}}。しかし現地出立の1か月前には[[東日本大震災]]が日本を襲い、東北出身の前野も多くの知人が被災した。自身のモーリタニア渡航・滞在費用を日本国内の被災者支援に充当すべきではないか、との倫理的な葛藤を抱えつつ{{Sfn|前野|2017|p=118}}、2011年4月11日に前野はモーリタニアの地に上陸することとなった{{Sfn|前野|2017|p=14}}{{Efn2|この2年前にも一度、モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターを訪れたことがある{{Sfn|前野|2017|p=20}}。ただし別出典では1年前の2010年との記載もある{{R|HakubiDoc}}}}。 |

|||

モーリタニア渡航から3か月後、ミドルネームの「{{仮リンク|ウルド|en|Ould}}」(Ould) をモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターのババ所長から授かり、以降の論文発表などでは「前野ウルド浩太郎」(英語論文では{{Lang|en|Maeno, K.O.}}) のクレジットを使用するようになる{{Sfn|前野|2017|p=83}}{{Efn2|name=MidName|ただし、{{Researchmap|7000009591}}や{{Kaken|70600112}}などの研究者データベース上では「前野浩太郎」で登録されている。}}。ババはサムライの国・日本から来た前野のことを「モーリタニアン・サムライだ」と評し、「○○の子孫」の意味を持ち、モーリタニアでは最高の敬意を払われるウルドの名を授けたのであった{{Efn2|ババ所長本人もモハメッド・アブダライ・ウルド・ババが本名であり、「ババの子孫」の意味を持つ{{Sfn|前野|2017|pp=82–83}}。}}。前野がモーリタニア渡航前に感じていたように、先進国の研究者の多くはアフリカに来訪しないのが世界の研究実態であり、実験室内の研究に基づいて論文発表する有り様に、ババも強い問題意識を抱いていた{{Sfn|前野|2017|pp=81, 116}}{{Efn2|特にヨーロッパ系の研究者はアフリカ現地でテロリズムの標的にされやすいことが、アフリカ来訪の障壁の一つと言われている{{R|HakubiDoc|NatGeo-4|page2=2}}。}}。このような中、日本の被災者支援に後ろ髪を引かれる思いを断ち切ってモーリタニアに単身やってきた前野は、現地のバッタ問題解決に結びつけようと研究者としての真摯な姿勢を見せ、これにババが共鳴したことが「ウルド」命名につながった{{Sfn|前野|2017|p=81}}。 |

|||

現地渡航前、前野はフィールドワークについて学術的に訓練を十分に積んでいたわけではなかったことから、現地でバッタを見つけると自然と疑問が湧いてきて、それを検証するために手法を自ら考えるアプローチをとった{{R|NatGeo-4|page1=4}}。そして、ババ所長からの手厚い支援も研究を後押しした{{Sfn|前野|2017|p=78}}{{R|NatGeo-4|page1=1}}。しかしながら、モーリタニア現地での研究生活は一筋縄にはいかなかった。モーリタニアの公用語は[[アラビア語]]であり、また実務では[[フランス語]]も多用されているが{{R|MOFA-MR}}、前野はフランス語が不得意で覚える気もなかったことから{{Sfn|前野|2017|pp=78, 90–92}}、日常生活に始まり{{Sfn|前野|2017|p=28}}、野外観察チームの編成{{Sfn|前野|2017|pp=32–33}}や現地での論文プレゼンテーションに至るまで{{Sfn|前野|2017|p=76}}、言語の壁にぶつかる。 |

|||

さらに追い打ちをかけたのが、2011年後半に発生したモーリタニア建国 (1960年{{R|MOFA-MR}}) 以来の大[[干ばつ]]である{{R|HakubiDoc|page1=2}}{{Sfn|前野|2017|p=189}}{{Efn2|この年、モーリタニアは深刻な食糧危機に陥り、2011年9月末時点で100万人を超える飢餓が発生した{{R|UNCCD-Drought}}。加えて隣国の[[マリ共和国]]で武力紛争が勃発し、多くの難民がモーリタニアに流入して治安が不安定になり、物資の流通にも支障をきたした{{Sfn|前野|2017|p=189}}。}}。この大干ばつは、サバクトビバッタのエサとなる植物の生育にも影響を与え、サバクトビバッタがほぼ見つからない日々が続いた{{R|HakubiDoc|page1=2|NatGeo-4|page2=5}}{{Sfn|前野|2017|pp=122–123}}。一般的にモーリタニアは7月から8月が雨季で、短期集中型の大雨を降らす{{Sfn|前野|2017|pp=122–123}}。9月から10月は休耕期であり、11月が最も農期に適している{{R|FAO-MRCrisis}}。しかし雨季の降水不足により、家畜のヤギにとってのエサである植物の葉が育たなかったことから、根まで食べつくし、砂漠化に拍車がかかった{{Sfn|前野|2017|p=189}}。 |

|||

前年の2010年は幸いにも大雨の年であったことから、前野が渡航した2011年4月頃までは例年以上に植物が残っており、小規模ながらもサバクトビバッタの野外調査を行うことができた。しかし来る干ばつを予想していなかったことから、野生のサバクトビバッタを捕獲して研究所で飼育しておらず、研究材料が乏しい状況に追い込まれた{{Sfn|前野|2017|pp=122–123}}。この間、サバクトビバッタに懸賞金を設定して現地の子供たちに捕獲協力を仰いでみたり{{Sfn|前野|2017|pp=143–151}}、身近にいる[[ゴミムシダマシ]]に研究対象を変えてみたりと{{Sfn|前野|2017|pp=167–168}}、論文執筆のネタ探しに苦闘する。また、東海大学出版会が若手研究者を執筆者の条件とした〈フィールドの生物学〉シリーズ企画を前野に持ち込んだことから、後に出版される『孤独なバッタが群れるとき』執筆に時間を充てることとなった{{Sfn|前野|2017|pp=200–201}}。 |

|||

最終的に、モーリタニアでの初年度野外調査はこれ以上困難と判断し、前野は世界有数のバッタ研究で知られている{{仮リンク|フランス農業開発研究国際協力センター|en|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}} ({{Lang|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}}、略称: CIRAD) に招かれて、2012年4月から9月にかけてフランスで過ごすこととなった{{R|MaenoBlogBio}}。同センター研究員で統計学を得意とするシリル・ピウ ({{Lang|fr|Cyril Piou}}) が過去にモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターを訪れて以来、前野は遠隔でピウと共同研究を進めていた縁もあり、この渡仏が実現したのであった{{Sfn|前野|2017|pp=198–199}}。以降、前野はピウと共著論文を複数本発表している{{R|CIRAD-Piou|MaenoBlogBio}}。 |

|||

フランスからモーリタニアに戻った2012年9月 (雨季を経て徐々にサバクトビバッタが出現し始める時期{{Sfn|前野|2017|p=199}}) 以降、サバクトビバッタの野外生態調査を精力的に行っていくことになる。サバクトビバッタの生息域である砂漠では、昼夜の寒暖差が[[摂氏]]30度程度もある。バッタは[[変温動物]]であり、冬場の早朝は摂氏5度付近まで下がるため、動きの鈍るサバクトビバッタが天敵からどのように身を守っているのか、また飛来後どこに着陸するのかなどを調査した。これは防除策を考案するにあたり、サバクトビバッタの弱点や習性を生物学的に把握する必要があったためである{{Sfn|前野|2017|pp=233–234, 251}}。前野は連日、砂漠で野営しながら{{Sfn|前野|2017|p=236}}、そして[[地雷]]地帯を注意深く避けながら{{Sfn|前野|2017|pp=244, 257}}、サバクトビバッタが隠れる植物の場所などを昼夜で比較調査していった{{Sfn|前野|2017|pp=238–240}}{{R|NatGeo-4|page1=3}}。 |

|||

{{External media |

|||

| align=right |

|||

| width = 310px |

|||

| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=qACb76lizbE サバクトビバッタの小規模な群れ] (前野撮影・2013年1月27日動画公開)、[[ナショナルジオグラフィック]]日本語版に転載{{R|NatGeo-2|page1=5}} |

|||

}} |

|||

初めてサバクトビバッタの大群を目撃したのは、2012年12月頃から開始した野外調査のタイミングであり、その様子を前野は「黒い雲のように不気味に蛇行しながら移動していた」と描写している。あまりの大群に圧倒され、今までのバッタ問題解決の意気込みが無知ゆえの無謀さだったと気づく。と同時に、誰もが手をこまねいているサバクトビバッタ防除への使命感も人一倍強く胸に秘めることとなった{{Sfn|前野|2017|pp=249–251}}{{Efn2|ただし前野の撮影したバッタの映像をババ所長に見せたところ、2003年の大発生時と比べると「群れと呼ぶには小さすぎる」との反応だった。ババ曰く、2003年当時はバッタの群れが500kmの長さに及んだという{{Sfn|前野|2017|p=258}}。}}。 |

|||

日本学術振興会からの助成期間である2年は2013年4月上旬に満了を迎えた。しかし前野は就職活動らしきものを積極的に行っておらず、アフリカ滞在を延長して好きなサバクトビバッタの野外研究を継続するか、日本に戻って別の昆虫を対象に研究機関から給与をもらう安定した生活を選ぶか、決断を迫られた{{Sfn|前野|2017|pp=259–261}}。幸いにも、日本の国立研究開発法人[[国際農林水産業研究センター]] (JIRCAS) が国際共同研究人材育成推進・支援事業 (農林水産省からの委託事業) の一環で、発展途上国の農林水産問題に取り組む国際組織である[[国際農業研究協議グループ]] (CGIAR) に若手研究者を派遣するプログラムを運営しており{{R|JIRCAS-CGIAR}}、これに前野は2年度連続で合格したことから{{R|JIRCAS-AllList}}、年間約200万円の研究費支援を受けることとなった。受入先はババ所長のいるモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターがその役目を継続した{{R|JIRCAS-AllList}}{{Sfn|前野|2017|p=267}}。金銭的に余裕がない中、JIRCAS-CGIARからの支援は野外調査やアシスタントの雇用費に充て、食費は貯金から捻出して、前野は現地調査を続けていった{{Sfn|前野|2017|p=268}}。 |

|||

=== 日本でのPR・研究活動 === |

|||

前野の研究アイディアは時間を要するものであり、かつ大規模な蝗害が長年発生していない日本にとっては、異国の地アフリカのサバクトビバッタ問題に対する認知度が低かった。したがって、論文以外の手段でキャリアの活路を見出す必要があり、「バッタ博士」としてセルフプロモーションすることとした。しかしこれは研究者として「売名行為」「不真面目の烙印」とも自認しており、背に腹は代えられぬ手段であった{{Sfn|前野|2017|pp=268–270}}。 |

|||

プロモーション戦略の一環で前野は2013年4月下旬、[[幕張メッセ]]で開催された第4回[[ニコニコ学会β]]シンポジウムの「むしむし生放送~昆虫大学サテライト」に[[丸山宗利]]らと共に昆虫学者4名で登壇し、注目を集めた{{Sfn|前野|2017|pp=278–284}}{{R|Niconico2013}}。また、経済誌『[[プレジデント社#雑誌「プレジデント」|プレジデント]]』で2013年6月から連載を担当することになり、キャリア・サバイバルについて綴った{{R|President-AllList}}。この連載を担当したプレジデント社の編集者・石井伸介が前野の原稿を細部まで磨き上げたことから、前野にとって文章作成能力を大きく向上させる機会となった{{Sfn|前野|2017|p=277}}。 |

|||

2014年4月からは、若手グローバル研究者を育成する目的で学際的に設立された[[京都大学]]の白眉センターに所属し、特定[[助教]]の立場で2年間研究に従事した{{R|Hakubi-5th|Hakubi-Message|MaenoBlogBio}}{{Efn2|白眉センターは2009年9月に設立され{{R|Hakubi-Message}}、前野ら第5期 (2014年) は計18名が採用された{{R|Hakubi-5th}}。2018年4月時点で特定准教授20名と特定助教16名が所属している{{R|Hakubi-Message}}。}}。サバクトビバッタが多く出現する秋から初冬はモーリタニア現地での野外調査を、それ以外の時期は昆虫生態学研究室の[[松浦健二]]教授 ([[シロアリ]]研究者{{R|Matsuura-RM}}) に師事しつつ、幅広い人脈と知見の構築に勤しんだ{{R|HakubiDoc|page1=3}}。 |

|||

なお、2019年冬頃からサバクトビバッタは東アフリカから中東、西アジアにかけて[[:en:2019–20 locust infestation|未曾有の大発生]]となっているものの{{R|ForbesJapan2020|page1=2}}、2020年2月時点で前野は日本で研究に取り組んでおり、現地渡航は実現していない{{R|ForbesJapan2020|page1=1}}。 |

|||

== 評価 == |

|||

2013年には『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』(東海大学出版会) を上梓したほか、ブログなども運営していたことからファン層を獲得し、2014年1月時点で既に「最も認知度が高い、若手昆虫研究者」{{R|NatGeo-1|page1=2}}、「抱腹絶倒の筆力で学問の現場からの報告をエンタテインメントとして成立させた」{{R|NatGeo-2|page1=1}}などと評されていた。 |

|||

2014年から2年間所属した[[京都大学]]白眉センターは前野の人物紹介特集をウェブ上で組み、「いわゆる学者タイプの研究者とは少し違う」「人を楽しませようというエンターテイメント性にあふれている」と人柄を解説している{{R|HakubiDoc|page1=2}}。 |

|||

2017年出版の『バッタを倒しにアフリカへ』は、昆虫観察では金が稼げない現実を突きつけられたポスドク時代を中心に自叙伝的に描いている。「抱腹絶倒のバッタバカ一代記」{{R|Shincho-News}}、「今の日本にまだこんながむしゃらな若者がいたのか」「苦難を知恵と工夫と根性で乗り切っていく姿を面白おかしく描いている」などと評された{{R|Shincho45}}。本書は、2018年[[新書大賞]] ([[中央公論]]) {{R|ForbesJapan2020|page1=1}}、第71回[[毎日出版文化賞]]特別賞{{R|MainichiAward}}、および第14回[[絲山秋子|絲山賞]]{{R|ItoyamaAward}}を受賞した。 |

|||

== 私生活 == |

|||

肥満児で体育座りさえできないほどに腹が出ていた幼少期を過ごすが{{Sfn|前野|2012|p=vii (はじめに)}}、前野の実家の近くで[[従妹]]が剛柔流修武館空手道場を開いていたことから、前野も小学校6年間をそこで鍛えた。動きが緩慢だったことから、「初段 (補)」の段位に止まり、卒業と同時に鍛錬も諦めてしまった{{Sfn|前野|2012|p=50}}。高校時代には部活動で[[ソフトテニス]]に明け暮れ、15キロの体重減量に成功するも補欠止まりであった。挫折するとすぐに別の道を探し始める性格で、他者よりも努力しようとしない人生の連続であった。しかし昆虫の研究だけは負けたくない、との強い意志と覚悟を持ち続けた{{Sfn|前野|2012|p=51}}。 |

|||

モーリタニア単身滞在中は、秋田に住む両親と[[Skype]]で2週間に1回会話して精神の安定を保っていた。その結果、渡航以前よりも[[秋田弁]]が強化されたという{{Sfn|前野|2017|p=101}}。 |

|||

弟・拓郎は[[グラフィックデザイナー]]であり、2012年出版『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』ではバッタの部位解説イラストを弟が手掛けたほか{{Sfn|前野|2012|pp=305, 30 (図2・5等)}}、2013年の[[ニコニコ学会β]]シンポジウム登壇に際し、弟からプレゼンテーション資料の作成協力を得た{{Sfn|前野|2017|p=281}}。また、2013年6月から始まった『プレジデント誌』のバナー画像や{{R|Presdent-Art1}}、『バッタを倒しにアフリカへ』を記念した光文社公式Tシャツのデザインも弟が担当している{{R|Twitter2019-05a|Twitter2019-05b}}。 |

|||

== 執筆活動 == |

|||

=== 書籍 === |

|||

* {{Cite book|和書|author=前野・ウルド・浩太郎 |title=孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生 |series=フィールドの生物学 |publisher=[[東海大学出版会]] |date=2012-11-20 |isbn=978-4-486-01848-3 |url=https://www.press.tokai.ac.jp/bookdetail.jsp?isbn_code=ISBN978-4-486-01848-3 |ref={{SfnRef|前野|2012}}}} - 第4回[[いける本大賞]]受賞{{R|Shinbunka}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=前野ウルド浩太郎 |title=バッタを倒しにアフリカへ |publisher=[[光文社]] |year=2017 |isbn=978-4-334-03989-9 |url=https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334039899 |ref={{SfnRef|前野|2017}}}} - 2018年[[新書大賞]] ([[中央公論]]) {{R|ForbesJapan2020|page1=1}}、第71回[[毎日出版文化賞]]特別賞{{R|MainichiAward}}、第14回[[絲山秋子|絲山賞]]{{R|ItoyamaAward}}受賞 |

|||

* {{Cite book|和書|author=前野ウルド浩太郎 |title=ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカへ |publisher=[[光文社]] |year=2020 |isbn=978-4-334-95088-0 |url=https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334950880 |ref={{SfnRef|前野|2020}}}} - 2017年『バッタを倒しにアフリカへ』の児童書版 |

|||

=== 論文等 === |

|||

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎 |date=2008-01 |url=http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/D1004226 |title=サバクトビバッタの相変異:混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響 |volume=博士論文 |issue=甲第4226号 |naid=500000444796 |publisher=神戸大学 |accessdate=2020-02-13 |ref={{SfnRef|前野 博士論文|2008}}}} - 博士論文 ([[農学博士]]) |

|||

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 後藤哲雄, 田中誠二 |title=F217 サバクトビバッタの相変異 : コラゾニンの形態への影響と感受期について(生理学 生化学) |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2004 |month=mar |issue=48 |pages=109 |naid=110001095701}} |

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 後藤哲雄, 田中誠二 |title=F217 サバクトビバッタの相変異 : コラゾニンの形態への影響と感受期について(生理学 生化学) |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2004 |month=mar |issue=48 |pages=109 |naid=110001095701}} |

||

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二 |title=B209 サバクトビバッタの相変異 : 体色突然変異の遺伝的背景とコラゾニンに対する反応 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2007 |month=mar |issue=51 |pages=23 |naid=110006369743}} |

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二 |title=B209 サバクトビバッタの相変異 : 体色突然変異の遺伝的背景とコラゾニンに対する反応 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2007 |month=mar |issue=51 |pages=23 |naid=110006369743}} |

||

* {{Cite journal|和書|author=田中誠二, 前野浩太郎 |title=H315 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : 泡説の妥当性 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2008 |month=mar |issue=52 |pages=155 |naid=110006893638}} |

* {{Cite journal|和書|author=田中誠二, 前野浩太郎 |title=H315 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : 泡説の妥当性 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2008 |month=mar |issue=52 |pages=155 |naid=110006893638}} |

||

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二 |title=H316 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : メス親の日齢 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2008 |month=mar |issue=52 |pages=155 |naid=110006893639}} |

* {{Cite journal|和書|author=前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二 |title=H316 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : メス親の日齢 |journal=日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 |publisher=日本応用動物昆虫学会 |year=2008 |month=mar |issue=52 |pages=155 |naid=110006893639}} |

||

* {{Cite journal|和書|title=アフリカで大発生するサバクトビバッタの生理・生態学的研究 |url=http://www.nougaku.jp/award/2017/8kmaeno.pdf |author=前野浩太郎 |publisher=[[日本農学会]]}} - 第16回日本農学進歩賞 (公益財団法人 [[日本農学会]]) 受賞{{R|NougakuAward}} |

|||

== 略年表 == |

|||

* 1980年2月20日 - 秋田県秋田市にて誕生{{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 1998年3月 - 秋田県立[[秋田中央高校]]卒業{{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 1999年4月 - [[弘前大学]]農学生命科学部生物生産学科に進学 (2003年3月卒業){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2003年4月 - [[茨城大学]]大学院農学研究科修士課程に進学し、生物生産学を専攻 (2005年3月修了){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2005年4月 - [[神戸大学]]大学院自然科学研究科博士課程に進学し、資源生命科学を専攻 (2008年3月修了){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2008年4月 - 国立研究開発法人 [[農業生物資源研究所]]にて、[[日本学術振興会]]特別研究員の資格で昆虫科学研究に従事 (2011年3月まで){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2011年4月 - モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センター (CNLA) にて、日本学術振興会海外特別研究員の資格で研究に従事 (2013年4月まで){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2011年 - 日本応用動物昆虫学会奨励賞、および井上科学振興財団奨励賞受賞{{R|NatGeo-1|page1=5}}。 |

|||

* 2012年4月 - {{仮リンク|フランス農業開発研究国際協力センター|en|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}} (CIRAD) 招待研究者としてモーリタニアを一時離れてフランスへ (2012年9月まで){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2012年 - 山下太郎学術研究奨励賞受賞{{R|NatGeo-1|page1=5}}。 |

|||

* 2013年6月 - [[アメリカ合衆国]][[イリノイ大学]]招待研究者{{R|MaenoBlogBio}}。<!-- いつまでか不明 --> |

|||

* 2013年6月 - 国際共同研究人材育成推進・支援事業から助成を受け、モーリタニア現地調査研究を継続 (2014年3月まで){{R|MaenoBlogBio|JIRCAS-AllList}}。 |

|||

* 2014年4月 - [[京都大学]]白眉センター特定助教・農学研究科所属 (2016年3月まで){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2014年12月 - モロッコ国立サバクトビバッタ防除センター招待研究者 (2015年3月まで){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

* 2016年4月 - 国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]]研究員 (- 2020年2月現在){{R|MaenoBlogBio}}。 |

|||

== 関連項目 == |

|||

* [[蝗害#アフリカ]] |

|||

* [[サバクトビバッタ]] |

|||

== 注釈 == |

|||

{{notelist2}} |

|||

== 出典 == |

|||

{{脚注ヘルプ}} |

|||

{{Reflist|2|refs= |

|||

<ref name=MaenoBlogBio>{{Cite web |url=https://schistocerca.hatenablog.com/entry/20180521/1526908603 |title=履歴と研究業績 |author=前野ウルド浩太郎 |website=前野ウルド浩太郎の業績 (ブログ) |date=2018-05-21 |accessdate=2020-08-11}}</ref> |

|||

<ref name=RevAsahi2017>{{Cite web |url=https://book.asahi.com/article/11583580 |title=「バッタを倒しにアフリカへ」書評 人生賭けた若手研究者の挑戦 |author=瀧本哲史 (京都大学客員准教授) |publisher=[[朝日新聞]] |website=好書好日 |date=2017-07-02 |accessdate=2020-08-11}}</ref><!-- 2017年7月2日に朝日新聞掲載、2018年6月1日に同社書評ウェブサイトに転載 --> |

|||

<ref name=Tanaka>{{Cite web |url=https://research-er.jp/researchers/view/215088 |title=研究者データ {{!}} 田中誠二 |website=日本の研究.com |publisher=BioImpact |accessdate=2020-08-11}}</ref> |

|||

<ref name=Hakubi>{{Cite web |url=https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/mem/5/member-3-19 |title=研究者紹介 > 第5期 > 前野 ウルド 浩太郎 |publisher=[[京都大学]]白眉センター |accessdate=2020-08-11}}</ref> |

|||

<ref name=ForbesJapan2020>{{Cite web |url=https://forbesjapan.com/articles/detail/32395/1/27 |title=「一瞬で何もかも奪う」アフリカの大地を食い尽くす蝗害、バッタ博士が解説 |author=成相通子 |publisher=[[Forbes]] JAPAN |date=2020-02-20 |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=MOFA-MR>{{Cite web |url=https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/mauritania/data.html |title=モーリタニア・イスラム共和国(Islamic Republic of Mauritania)基礎データ |publisher=日本国[[外務省]] |date=2020-02-07 |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=HakubiDoc>{{Cite web |url=http://research.kyoto-u.ac.jp/documentary/maeno/01/ |title=サバクトビバッタを追って |publisher=[[京都大学]] |date=2014-08-25 |website=Behind Kyoto University's Research |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=Yomiuri2018>読売新聞 2018年6月5日 17面。</ref> |

|||

<ref name=MainichiAward>{{Cite web |url=https://www.mainichi.co.jp/event/aw/20171103.html |title=第71回毎日出版文化賞 受賞作決まる |publisher=[[毎日新聞社]] |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=NougakuAward>{{Cite web |url=http://www.nougaku.jp/book/book16.html |title=第16回日本農学進歩賞受賞講演要旨 |publisher=公益財団法人 [[日本農学会]] |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=NougakuRep>{{Cite web |url=http://www.nougaku.jp/award/2017/8kmaeno.pdf |title=アフリカで大発生するサバクトビバッタの生理・生態学的研究 |author=前野浩太郎 |format=PDF |publisher=公益財団法人 [[日本農学会]] |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=Shinbunka>{{Cite web |url=https://www.shinbunka.co.jp/news2013/11/131112-02.htm |title=第4回「いける本大賞」、決まる |publisher=[[新文化通信社]] |date=2013-11-12 |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=ItoyamaAward>{{Cite web |url=http://www.akiko-itoyama.jp/diary/?p=5413 |author=[[絲山秋子]] |title=第14回絲山賞 |website=絲山秋子Official Website |date=2017-12-6 |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=Niconico2013>{{Cite web |url=http://niconicogakkai.jp/nng4/ |title=第4回[[ニコニコ学会β]]シンポジウム |publisher=ニコニコ学会β実行委員会 |accessdate=2020-08-12}}</ref> |

|||

<ref name=UNCCD-Drought>{{Cite report |url=http://drought.unccd.int/drought/Near-East-and-North-Africa_files/Mauritania.pdf |title=Droughtconditions and management strategies in Mauritania |publisher=[[国連砂漠化対処条約]]事務局 |format=PDF |author1=Sidi Bobba |author2=Sid El Kheir Ould Taleb EKhyar |page=1}}</ref> |

|||

<ref name=FAO-MRCrisis>{{Cite web |url=http://www.fao.org/emergencies/countries/detail/en/c/148720 |title=FAO in emergencies {{!}} Mauritania |trans-title=国際連合食糧農業機関の緊急支援 {{!}} モーリタニア |publisher=[[国際連合食糧農業機関]] |accessdate=2020-08-13 |language=en}}</ref> |

|||

<ref name=CIRAD-Piou>{{Cite web |url=http://agents.cirad.fr/index.php/Cyril+PIOU/infoagent_eng |title=Cyril Piou |publisher={{仮リンク|フランス農業開発研究国際協力センター|en|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement|fr|Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement}} |accessdate=2020-08-13 |quote=''Since 2012, I'm collaborating with Koutaro Maeno to test maternal effects on survival and behavior of hatchlings.''}}</ref> |

|||

<ref name=JIRCAS>{{Cite web |url=https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_b/desert-locust |title=サバクトビバッタについて |author=前野浩太郎 |publisher=国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] |date=2020-07-31 |accessdate=2020-08-14}}</ref> |

|||

<ref name=HirosakiU2007>{{Cite journal |url=https://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress_data/annai/kanko/gakuen/156.pdf |title=特集「卒業生から在校生へ」 農業生命科学部 バッタアレルギー |author=前野浩太郎 |journal=弘前大学学園だより |volume=156 |date=2007-09 |pages=10-11 |publisher=[[弘前大学]] |format=PDF}}</ref> |

|||

<ref name=JSBBA2016>{{Cite journal |url=https://katosei.jsbba.or.jp/download_pdf.php?aid=654 |title=混み合うと黒くなるトビバッタ |journal=化学と生物 |volume=54 |issue=9 |year=2016 |pages=681-686 |publisher=公益社団法人 [[日本農芸化学会]] |doi=10.1271/kagakutoseibutsu.54.681}}</ref> |

|||

<ref name=Twitter2019-05a>{{Cite tweet |author=前野ウルド浩太郎 |user=otokomaeno175 |date=2019-05-10 |link=https://twitter.com/otokomaeno175/status/1126820473679925248?s=20 |title=光文社新書1000点突破 Tシャツへのコメント1 |accessdate=2020-08-15}}</ref> |

|||

<ref name=Twitter2019-05b>{{Cite tweet |author=前野ウルド浩太郎 |user=otokomaeno175 |date=2019-05-10 |link=https://twitter.com/otokomaeno175/status/1126824624900022272?s=20 |title=光文社新書1000点突破 Tシャツへのコメント2 |accessdate=2020-08-15}}</ref> |

|||

<ref name=JIRCAS-CGIAR>{{Cite web |url=http://www.jircas.affrc.go.jp/renkei/jinzai_index.html |title=国際共同研究人材育成推進・支援事業 |publisher=国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=JIRCAS-AllList>{{Cite web |url=http://www.jircas.affrc.go.jp/renkei/jinzai_ikusei/pdf/list2011-2013.pdf |title=平成24年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」派遣者 中・長期派遣者、平成25年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」派遣者 中・長期派遣者 (平成24年度からの継続派遣者) |publisher=国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] |format=PDF |page=6, 8 |accessdate=2020-08-16 |quote=派遣期間: H24.11.30~H25.3.2、およびH25.6.29~H26.3.1}}</ref> |

|||

<ref name=President-AllList>{{Cite web |url=https://president.jp/list/author/%E5%89%8D%E9%87%8E%20%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%89%20%E6%B5%A9%E5%A4%AA%E9%83%8E |title=前野 ウルド 浩太郎(まえの・うるど・こうたろう)|publisher=[[プレジデント社]] |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=Presdent-Art1>{{Cite web |url=https://president.jp/articles/-/9781 |title=33歳、無収入、職場はアフリカ |author=前野 ウルド 浩太郎 |publisher=[[プレジデント社]] |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=Hakubi-Message>{{Cite web |url=https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/out/1083 |title=センター長挨拶 |author=赤松明彦 (京都大学白眉センター長) |publisher=[[京都大学]] |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=Hakubi-5th>{{Cite web |url=https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/mem/5 |title= 研究者紹介 > 第5期 |publisher=[[京都大学]] |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=Matsuura-RM>{{Cite web |url=https://researchmap.jp/project_matsuura |title=松浦 健二 |website=[[Researchmap]] |publisher=[[国立情報学研究所]]社会共有知研究センター |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=NatGeo-1>{{Cite web |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140114/379961/ |author=川端裕人 |title=第1回 バッタ博士とモーリタニアの砂漠でバッタにまみれる |publisher=日経ナショナル ジオグラフィック社 |website=[[ナショナルジオグラフィック]]日本語版 |date=2014-01-20 |accessdate=2020-08-16}}</ref><!-- バックナンバー一覧 https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140114/379960/ にのみdate情報あり --> |

|||

<ref name=NatGeo-2>{{Cite web |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140115/380086/ |author=川端裕人 |title=第2回 サバクトビバッタとは何者か |publisher=日経ナショナル ジオグラフィック社 |website=[[ナショナルジオグラフィック]]日本語版 |date=2014-01-21 |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=NatGeo-3>{{Cite web |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140115/380100/ |author=川端裕人 |title=第3回 バッタ博士、サバクトビバッタと出会う |publisher=日経ナショナル ジオグラフィック社 |website=[[ナショナルジオグラフィック]]日本語版 |date=2014-01-22 |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=NatGeo-4>{{Cite web |url=https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20140116/380284/ |author=川端裕人 |title=第4回 バッタ博士、モーリタニアへ旅立つ |publisher=日経ナショナル ジオグラフィック社 |website=[[ナショナルジオグラフィック]]日本語版 |date=2014-01-23 |accessdate=2020-08-16}}</ref> |

|||

<ref name=Shincho45>{{Cite web |url=https://www.bookbang.jp/review/article/533922 |author=鈴木裕也 |title=レビュー 昆虫学者として生活するため 若者が選んだ“修羅の道”|publisher=[[新潮社]] 新潮45 (2017年7月号掲載) |website=Book Bang |accessdate=2020-08-18}}</ref> |

|||

<ref name=Shincho-News>{{Cite web |url=https://www.bookbang.jp/article/547779 |author=Book Bang編集部 |title=新書大賞2018が発表 大賞は『バッタを倒しにアフリカへ』抱腹絶倒のバッタバカ一代記 |publisher=[[新潮社]] |website=Book Bang |date=2018-02-17 |accessdate=2020-08-18}}</ref> |

|||

<ref name=YomiuriSpeech>{{Cite web |url=https://www.yomiuri.co.jp/culture/academia/20180313-OYT8T50144/ |title=新書大賞受賞記念講座「本当はバッタに喰われにアフリカへ」 |publisher=[[読売新聞]] |date=2018-06-22 |accessdate=2020-08-18}}</ref> |

|||

}} |

|||

==外部リンク== |

== 外部リンク == |

||

* {{Researchmap|7000009591|前野浩太郎}} |

|||

*{{Twitter|otokomaeno175}} |

|||

* {{Kaken|70600112|前野浩太郎}} |

|||

* {{Twitter|otokomaeno175}} |

|||

* [https://www.jircas.go.jp/ja/program/program_b/desert-locust サバクトビバッタについて] - 国立研究開発法人 [[国際農林水産業研究センター]] (2020年7月30日、前野による執筆) |

|||

==脚注== |

|||

{{Reflist}} |

|||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{デフォルトソート:まえの うると こうたろう}} |

{{デフォルトソート:まえの うると こうたろう}} |

||

| 34行目: | 231行目: | ||

[[Category:1980年生]] |

[[Category:1980年生]] |

||

[[Category:存命人物]] |

[[Category:存命人物]] |

||

[[カテゴリ:農学博士取得者]] |

|||

2020年9月13日 (日) 12:54時点における版

| 前野ウルド浩太郎 | |

|---|---|

| 生誕 |

前野浩太郎 秋田県秋田市[1][2] |

| 研究分野 | 昆虫学 |

| 研究機関 | 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター 研究員 (2016年4月 -)[1][3]:1 |

| 出身校 | 神戸大学大学院 (農学博士)[1] |

| 博士課程 指導教員 | 竹田真木生 (神戸大学教授)[4] |

| 他の指導教員 | 松浦健二 (京都大学教授・白眉センター)[1]、安藤喜一 (弘前大学教授)[5] |

| 影響を 与えた人物 | ジャン・アンリ・ファーブル[6]、田中誠二[5] |

| 主な受賞歴 |

日本応用動物昆虫学会奨励賞 (2011年)、井上科学振興財団奨励賞 (2011年)、山下太郎学術研究奨励賞 (2012年)[7]:5、第16回日本農学進歩賞[8] (以上、研究者として) 第4回いける本大賞[9]、新書大賞 (2018年) [3]:1、第71回毎日出版文化賞特別賞[10]、第14回絲山賞[11] (以上、著述家として) |

| プロジェクト:人物伝 | |

前野 ウルド 浩太郎 (まえの ウルド こうたろう、1980年2月20日[1]-、通称: バッタ博士[2][3]:1) は、アフリカで大規模な蝗害 (こうがい) を引き起こすサバクトビバッタの生態に精通する、日本の昆虫学者。サハラ砂漠西部のモーリタニア・イスラム共和国やモロッコ王国における現地調査体験に基づき、サバクトビバッタの相変異 (群れを成すと体色を変えて獰猛化し、植物・農作物を喰い荒らすモード) の解明と防除技術の開発に従事している[12][3]:1[1][13]。

秋田県秋田市出身[1]。自然豊かな地で育った幼少期にファーブルの『昆虫記』に魅了され、自ら研究手法を編み出すような昆虫学者を将来像として夢見るようになる[6]。2008年に神戸大学大学院博士課程修了 (農学博士)。2011年4月より、モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センター (Centre national de lutte antiacridienne、略称: CNLA)[注 1]で現地調査・研究に従事した。その足跡を自叙伝的に綴った『バッタを倒しにアフリカへ』(光文社) は、「抱腹絶倒のバッタバカ一代記」[16]とも評され、2018年の新書大賞などを受賞してベストセラーとなった[3]:1。2016年4月からは日本の国立研究開発法人 国際農林水産業研究センターにて研究員として在籍し、サバクトビバッタ研究を続けている[1][3]:1。

戸籍名は前野浩太郎 (Maeno, K.) であり生粋の日本人だが[17]、モーリタニア現地で授かったミドルネーム「Ould」を使い、2011年7月1日より研究者名 (ペンネーム) を「前野ウルド浩太郎」(Maeno, K.O.) に変更して著作物の一部を発表している[1][注 2]。

生涯

幼少期

前野のバッタ研究への憧れは、すでに小学生の頃に萌芽していた。小学校低学年の時に科学雑誌の記事を読んだ前野は、「バッタに食べられたい」という夢を抱くようになる[18][3]:1[19]:1。この記事は、日本国外でバッタの大群を見学する観光ツアーに参加した女性が、緑色の衣服を身に着けていたことからエサと間違われてバッタに衣服を喰われた、と報じる内容であった[18]。また、母親が秋田市立土崎図書館から借りてきた『ファーブル昆虫記』を小学生の頃に読んで魅了され、昆虫学者になることを夢見るようになった[6]。

この背景には、幼少期の肥満体質があった。かくれんぼや鬼ごっこだけでも息切れするほどの前野は、次第に遊び仲間たちの間で「空気のような存在」になり、道端に座り込んでうつむくようになった。その時に昆虫が目に留まり、昆虫の動きや体の形などに興味をひかれるようになっていったのである[20]。そして、昆虫の謎を解明するにあたり、自らの創意工夫で実験方法を編み出していったファーブルをヒーロー視するようになった。前野の地元は自然豊かな地だったこともあり、夏休みの自由工作で昆虫の標本を作製したり、昆虫観察を作文してコンクールに入賞するなど、ファーブルへの憧れを胸に昆虫と戯れる幼少期を過ごした[21]。

研究初期

一浪の末に、昆虫研究も扱う農学部を有する弘前大学に進学。大学3年生になると安藤喜一教授の研究室に所属して昆虫学を専攻し、イナゴの研究に着手した[5][19]。しかし安藤が退官予定のため、修士課程は弘前大学以外への進学を検討することとなる。各校の受験に失敗する日々が続くも、大学4年生の秋に学会で訪れた富山県で、偶然にも田中誠二と引き合わされた[22][4]。田中は日本でも蝗害を引き起こしてきたトノサマバッタ研究で知られる昆虫学者であり[23][19]:1、弘前大学卒業生でもあった (大学卒業は前野の28年前と年齢は開いている)[4][24]:686。酒席で前野が自身の研究熱意を伝えると、酔った田中から「僕のところに来て研究しないか?」とオファーを受けることになった[注 3]。当時の田中は茨城県つくば市にある国立研究開発法人 農業生物資源研究所 (NIAS) に所属していたことから、前野はNIASから近い茨城大学大学院農学研究科修士課程 (稲敷郡阿見町) に在籍しつつ、田中の元で研究を継続することとなった[4]。

田中からの助言もあって、以降はトノサマバッタの近縁であるサバクトビバッタの研究を行うようになる[26][19]:1。NIASAで前野が最初に手掛けたのは、人工的なホルモン注射の投与である[27]。特にサバクトビバッタの相変異 (群れの中で育つと獰猛化して体色を変化させ、長距離飛翔を可能とする長い翅を持つようになる変身現象[24]:681[28]) に興味を持ち、サバクトビバッタの生態解明を通じたアフリカの貧困救済に熱意を注ぐ[4]。修士課程修了後は、神戸大学大学院の博士課程に進んで竹田真木生教授に指導を仰ぎつつも、つくばでの田中との共同研究生活を続け[4]、田中とは共著論文を学会に複数本発表している[1]。

田中との共著論文の一部を例に挙げると、サバクトビバッタの脳内で合成されるホルモン (神経ペプチド) の一種、コラゾニンが相変異に作用しているとの発見がある[4]。既に1954年には孤独相 (サバクトビバッタ同士で避け合って生息するモード[28]) に誘導するホルモンはジョリー夫妻の研究で判明していたが、逆に群生相に誘導するホルモンは半世紀が経過しても見つかっていない状況であった[29]。また孤独相では比較的小さな卵を産むが、産卵期を迎えた孤独相のメスを1か所にまとめて飼育したところ、相変異を起こした群生相と同じような大きな卵を産む変化も偶然ながら発見した。そしてこの「混み合い」状況をメスはどのように感知しているのか、仮説を提唱した[19]:4–5。前野の博士論文も「サバクトビバッタの相変異:混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響」と題するものである[30]。

前野はNIASAで担当した研究とは別に、単独でサイドプロジェクトも立ち上げ、新しいテーマ探しをしていた。自ら見つけた現象を研究したいとの志を抱いて、アイディアを思いつくとすぐに田中に相談するものの、「うん。やりたかったらやったらいいんじゃない。僕だったらやらないけどね」と実質却下の連続だったという[31]。最終的にNIASAでの研究は8年間におよび[19]:2、前野はバッタを実験室内で人工的に飼育し、日照や気温など安定的に管理した環境下で実験を行っていた[32][33]:1。効率的に実験データは収集でき、当時の執筆論文は計22報にものぼる[注 4]。しかし、野生のバッタの本能的な行動原理を理解するには至らず、次第に机上の空論ではないかと悩むようになる[32][33]:1[34]:1。実際、野生と全く同じ相変異の室内再現は世界的に誰も成功していない (2009年時点報告)[35]。さらに、バッタ研究開始から2年が経過した頃、前野はバッタアレルギーを発症し、以降はバッタに直接触れると蕁麻疹が出る苦難を抱えるようになった[36]。

アフリカ現地調査へ

博士研究員 (いわゆるポスドク) 3年目を迎えた2011年、前野は日本学術振興会海外特別研究員の審査に通過した。これにより年間380万円の支給を受けて、2年間のモーリタニア現地調査の機会を得ることとなる[37]。この決断は後に「人生をかけたギャンブル」とも評されたが[38]、当時は室内研究が主流であり、サバクトビバッタの野外観察はほとんど行われていなかったことから、新米研究員の自分でも楽に新発見を論文発表できるのではないか、との勝算が前野にはあった[39]。しかし現地出立の1か月前には東日本大震災が日本を襲い、東北出身の前野も多くの知人が被災した。自身のモーリタニア渡航・滞在費用を日本国内の被災者支援に充当すべきではないか、との倫理的な葛藤を抱えつつ[40]、2011年4月11日に前野はモーリタニアの地に上陸することとなった[41][注 5]。

モーリタニア渡航から3か月後、ミドルネームの「ウルド」(Ould) をモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターのババ所長から授かり、以降の論文発表などでは「前野ウルド浩太郎」(英語論文ではMaeno, K.O.) のクレジットを使用するようになる[43][注 2]。ババはサムライの国・日本から来た前野のことを「モーリタニアン・サムライだ」と評し、「○○の子孫」の意味を持ち、モーリタニアでは最高の敬意を払われるウルドの名を授けたのであった[注 6]。前野がモーリタニア渡航前に感じていたように、先進国の研究者の多くはアフリカに来訪しないのが世界の研究実態であり、実験室内の研究に基づいて論文発表する有り様に、ババも強い問題意識を抱いていた[45][注 7]。このような中、日本の被災者支援に後ろ髪を引かれる思いを断ち切ってモーリタニアに単身やってきた前野は、現地のバッタ問題解決に結びつけようと研究者としての真摯な姿勢を見せ、これにババが共鳴したことが「ウルド」命名につながった[46]。

現地渡航前、前野はフィールドワークについて学術的に訓練を十分に積んでいたわけではなかったことから、現地でバッタを見つけると自然と疑問が湧いてきて、それを検証するために手法を自ら考えるアプローチをとった[34]:4。そして、ババ所長からの手厚い支援も研究を後押しした[47][34]:1。しかしながら、モーリタニア現地での研究生活は一筋縄にはいかなかった。モーリタニアの公用語はアラビア語であり、また実務ではフランス語も多用されているが[48]、前野はフランス語が不得意で覚える気もなかったことから[49]、日常生活に始まり[50]、野外観察チームの編成[51]や現地での論文プレゼンテーションに至るまで[52]、言語の壁にぶつかる。

さらに追い打ちをかけたのが、2011年後半に発生したモーリタニア建国 (1960年[48]) 以来の大干ばつである[33]:2[53][注 8]。この大干ばつは、サバクトビバッタのエサとなる植物の生育にも影響を与え、サバクトビバッタがほぼ見つからない日々が続いた[33]:2[34]:5[55]。一般的にモーリタニアは7月から8月が雨季で、短期集中型の大雨を降らす[55]。9月から10月は休耕期であり、11月が最も農期に適している[56]。しかし雨季の降水不足により、家畜のヤギにとってのエサである植物の葉が育たなかったことから、根まで食べつくし、砂漠化に拍車がかかった[53]。

前年の2010年は幸いにも大雨の年であったことから、前野が渡航した2011年4月頃までは例年以上に植物が残っており、小規模ながらもサバクトビバッタの野外調査を行うことができた。しかし来る干ばつを予想していなかったことから、野生のサバクトビバッタを捕獲して研究所で飼育しておらず、研究材料が乏しい状況に追い込まれた[55]。この間、サバクトビバッタに懸賞金を設定して現地の子供たちに捕獲協力を仰いでみたり[57]、身近にいるゴミムシダマシに研究対象を変えてみたりと[58]、論文執筆のネタ探しに苦闘する。また、東海大学出版会が若手研究者を執筆者の条件とした〈フィールドの生物学〉シリーズ企画を前野に持ち込んだことから、後に出版される『孤独なバッタが群れるとき』執筆に時間を充てることとなった[59]。

最終的に、モーリタニアでの初年度野外調査はこれ以上困難と判断し、前野は世界有数のバッタ研究で知られているフランス農業開発研究国際協力センター (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement、略称: CIRAD) に招かれて、2012年4月から9月にかけてフランスで過ごすこととなった[1]。同センター研究員で統計学を得意とするシリル・ピウ (Cyril Piou) が過去にモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターを訪れて以来、前野は遠隔でピウと共同研究を進めていた縁もあり、この渡仏が実現したのであった[60]。以降、前野はピウと共著論文を複数本発表している[61][1]。

フランスからモーリタニアに戻った2012年9月 (雨季を経て徐々にサバクトビバッタが出現し始める時期[62]) 以降、サバクトビバッタの野外生態調査を精力的に行っていくことになる。サバクトビバッタの生息域である砂漠では、昼夜の寒暖差が摂氏30度程度もある。バッタは変温動物であり、冬場の早朝は摂氏5度付近まで下がるため、動きの鈍るサバクトビバッタが天敵からどのように身を守っているのか、また飛来後どこに着陸するのかなどを調査した。これは防除策を考案するにあたり、サバクトビバッタの弱点や習性を生物学的に把握する必要があったためである[63]。前野は連日、砂漠で野営しながら[64]、そして地雷地帯を注意深く避けながら[65]、サバクトビバッタが隠れる植物の場所などを昼夜で比較調査していった[66][34]:3。

| 映像外部リンク | |

|---|---|

|

|

初めてサバクトビバッタの大群を目撃したのは、2012年12月頃から開始した野外調査のタイミングであり、その様子を前野は「黒い雲のように不気味に蛇行しながら移動していた」と描写している。あまりの大群に圧倒され、今までのバッタ問題解決の意気込みが無知ゆえの無謀さだったと気づく。と同時に、誰もが手をこまねいているサバクトビバッタ防除への使命感も人一倍強く胸に秘めることとなった[68][注 9]。

日本学術振興会からの助成期間である2年は2013年4月上旬に満了を迎えた。しかし前野は就職活動らしきものを積極的に行っておらず、アフリカ滞在を延長して好きなサバクトビバッタの野外研究を継続するか、日本に戻って別の昆虫を対象に研究機関から給与をもらう安定した生活を選ぶか、決断を迫られた[70]。幸いにも、日本の国立研究開発法人国際農林水産業研究センター (JIRCAS) が国際共同研究人材育成推進・支援事業 (農林水産省からの委託事業) の一環で、発展途上国の農林水産問題に取り組む国際組織である国際農業研究協議グループ (CGIAR) に若手研究者を派遣するプログラムを運営しており[71]、これに前野は2年度連続で合格したことから[72]、年間約200万円の研究費支援を受けることとなった。受入先はババ所長のいるモーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターがその役目を継続した[72][73]。金銭的に余裕がない中、JIRCAS-CGIARからの支援は野外調査やアシスタントの雇用費に充て、食費は貯金から捻出して、前野は現地調査を続けていった[74]。

日本でのPR・研究活動

前野の研究アイディアは時間を要するものであり、かつ大規模な蝗害が長年発生していない日本にとっては、異国の地アフリカのサバクトビバッタ問題に対する認知度が低かった。したがって、論文以外の手段でキャリアの活路を見出す必要があり、「バッタ博士」としてセルフプロモーションすることとした。しかしこれは研究者として「売名行為」「不真面目の烙印」とも自認しており、背に腹は代えられぬ手段であった[75]。

プロモーション戦略の一環で前野は2013年4月下旬、幕張メッセで開催された第4回ニコニコ学会βシンポジウムの「むしむし生放送~昆虫大学サテライト」に丸山宗利らと共に昆虫学者4名で登壇し、注目を集めた[76][77]。また、経済誌『プレジデント』で2013年6月から連載を担当することになり、キャリア・サバイバルについて綴った[78]。この連載を担当したプレジデント社の編集者・石井伸介が前野の原稿を細部まで磨き上げたことから、前野にとって文章作成能力を大きく向上させる機会となった[79]。

2014年4月からは、若手グローバル研究者を育成する目的で学際的に設立された京都大学の白眉センターに所属し、特定助教の立場で2年間研究に従事した[80][81][1][注 10]。サバクトビバッタが多く出現する秋から初冬はモーリタニア現地での野外調査を、それ以外の時期は昆虫生態学研究室の松浦健二教授 (シロアリ研究者[82]) に師事しつつ、幅広い人脈と知見の構築に勤しんだ[33]:3。

なお、2019年冬頃からサバクトビバッタは東アフリカから中東、西アジアにかけて未曾有の大発生となっているものの[3]:2、2020年2月時点で前野は日本で研究に取り組んでおり、現地渡航は実現していない[3]:1。

評価

2013年には『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』(東海大学出版会) を上梓したほか、ブログなども運営していたことからファン層を獲得し、2014年1月時点で既に「最も認知度が高い、若手昆虫研究者」[7]:2、「抱腹絶倒の筆力で学問の現場からの報告をエンタテインメントとして成立させた」[67]:1などと評されていた。

2014年から2年間所属した京都大学白眉センターは前野の人物紹介特集をウェブ上で組み、「いわゆる学者タイプの研究者とは少し違う」「人を楽しませようというエンターテイメント性にあふれている」と人柄を解説している[33]:2。

2017年出版の『バッタを倒しにアフリカへ』は、昆虫観察では金が稼げない現実を突きつけられたポスドク時代を中心に自叙伝的に描いている。「抱腹絶倒のバッタバカ一代記」[16]、「今の日本にまだこんながむしゃらな若者がいたのか」「苦難を知恵と工夫と根性で乗り切っていく姿を面白おかしく描いている」などと評された[83]。本書は、2018年新書大賞 (中央公論) [3]:1、第71回毎日出版文化賞特別賞[10]、および第14回絲山賞[11]を受賞した。

私生活

肥満児で体育座りさえできないほどに腹が出ていた幼少期を過ごすが[84]、前野の実家の近くで従妹が剛柔流修武館空手道場を開いていたことから、前野も小学校6年間をそこで鍛えた。動きが緩慢だったことから、「初段 (補)」の段位に止まり、卒業と同時に鍛錬も諦めてしまった[31]。高校時代には部活動でソフトテニスに明け暮れ、15キロの体重減量に成功するも補欠止まりであった。挫折するとすぐに別の道を探し始める性格で、他者よりも努力しようとしない人生の連続であった。しかし昆虫の研究だけは負けたくない、との強い意志と覚悟を持ち続けた[85]。

モーリタニア単身滞在中は、秋田に住む両親とSkypeで2週間に1回会話して精神の安定を保っていた。その結果、渡航以前よりも秋田弁が強化されたという[86]。

弟・拓郎はグラフィックデザイナーであり、2012年出版『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』ではバッタの部位解説イラストを弟が手掛けたほか[87]、2013年のニコニコ学会βシンポジウム登壇に際し、弟からプレゼンテーション資料の作成協力を得た[88]。また、2013年6月から始まった『プレジデント誌』のバナー画像や[89]、『バッタを倒しにアフリカへ』を記念した光文社公式Tシャツのデザインも弟が担当している[90][91]。

執筆活動

書籍

- 前野・ウルド・浩太郎『孤独なバッタが群れるとき サバクトビバッタの相変異と大発生』東海大学出版会〈フィールドの生物学〉、2012年11月20日。ISBN 978-4-486-01848-3。 - 第4回いける本大賞受賞[9]

- 前野ウルド浩太郎『バッタを倒しにアフリカへ』光文社、2017年。ISBN 978-4-334-03989-9。 - 2018年新書大賞 (中央公論) [3]:1、第71回毎日出版文化賞特別賞[10]、第14回絲山賞[11]受賞

- 前野ウルド浩太郎『ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカへ』光文社、2020年。ISBN 978-4-334-95088-0。 - 2017年『バッタを倒しにアフリカへ』の児童書版

論文等

- 前野浩太郎「サバクトビバッタの相変異:混み合いに対する生理的適応と子に及ぼす母親の影響」博士論文甲第4226号、神戸大学、2008年1月、NAID 500000444796、2020年2月13日閲覧。 - 博士論文 (農学博士)

- 前野浩太郎, 後藤哲雄, 田中誠二「F217 サバクトビバッタの相変異 : コラゾニンの形態への影響と感受期について(生理学 生化学)」『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』第48号、日本応用動物昆虫学会、2004年3月、109頁、NAID 110001095701。

- 前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二「B209 サバクトビバッタの相変異 : 体色突然変異の遺伝的背景とコラゾニンに対する反応」『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』第51号、日本応用動物昆虫学会、2007年3月、23頁、NAID 110006369743。

- 田中誠二, 前野浩太郎「H315 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : 泡説の妥当性」『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』第52号、日本応用動物昆虫学会、2008年3月、155頁、NAID 110006893638。

- 前野浩太郎, 竹田真木生, 田中誠二「H316 サバクトビバッタの子の形質を決める仕組み : メス親の日齢」『日本応用動物昆虫学会大会講演要旨』第52号、日本応用動物昆虫学会、2008年3月、155頁、NAID 110006893639。

- 前野浩太郎「アフリカで大発生するサバクトビバッタの生理・生態学的研究」、日本農学会。 - 第16回日本農学進歩賞 (公益財団法人 日本農学会) 受賞[8]

略年表

- 1980年2月20日 - 秋田県秋田市にて誕生[1]。

- 1998年3月 - 秋田県立秋田中央高校卒業[1]。

- 1999年4月 - 弘前大学農学生命科学部生物生産学科に進学 (2003年3月卒業)[1]。

- 2003年4月 - 茨城大学大学院農学研究科修士課程に進学し、生物生産学を専攻 (2005年3月修了)[1]。

- 2005年4月 - 神戸大学大学院自然科学研究科博士課程に進学し、資源生命科学を専攻 (2008年3月修了)[1]。

- 2008年4月 - 国立研究開発法人 農業生物資源研究所にて、日本学術振興会特別研究員の資格で昆虫科学研究に従事 (2011年3月まで)[1]。

- 2011年4月 - モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センター (CNLA) にて、日本学術振興会海外特別研究員の資格で研究に従事 (2013年4月まで)[1]。

- 2011年 - 日本応用動物昆虫学会奨励賞、および井上科学振興財団奨励賞受賞[7]:5。

- 2012年4月 - フランス農業開発研究国際協力センター (CIRAD) 招待研究者としてモーリタニアを一時離れてフランスへ (2012年9月まで)[1]。

- 2012年 - 山下太郎学術研究奨励賞受賞[7]:5。

- 2013年6月 - アメリカ合衆国イリノイ大学招待研究者[1]。

- 2013年6月 - 国際共同研究人材育成推進・支援事業から助成を受け、モーリタニア現地調査研究を継続 (2014年3月まで)[1][72]。

- 2014年4月 - 京都大学白眉センター特定助教・農学研究科所属 (2016年3月まで)[1]。

- 2014年12月 - モロッコ国立サバクトビバッタ防除センター招待研究者 (2015年3月まで)[1]。

- 2016年4月 - 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター研究員 (- 2020年2月現在)[1]。

関連項目

注釈

- ^ CNLAの日本語名は「国立サバクトビバッタ防除センター」[14][15]と「国立サバクトビバッタ研究所」[1]で表記揺れが存在するが、直訳は前者であることからこちらを採用した。

- ^ a b ただし、前野ウルド浩太郎 - researchmapや前野ウルド浩太郎 - KAKEN 科学研究費助成事業データベースなどの研究者データベース上では「前野浩太郎」で登録されている。

- ^ 田中はその後、自身がオファーを出したことだけでなく、前野の存在すら忘れていたとの逸話が残っている。後日前野がメールで問い合わせて正式な受諾となった[25]。

- ^ 22報の内訳は、ファーストオーサー (筆頭著者) で17報、セカンドオーサー (第二筆者) 以降でクレジットされたものが5報である[19]:2。

- ^ この2年前にも一度、モーリタニア国立サバクトビバッタ防除センターを訪れたことがある[42]。ただし別出典では1年前の2010年との記載もある[33]

- ^ ババ所長本人もモハメッド・アブダライ・ウルド・ババが本名であり、「ババの子孫」の意味を持つ[44]。

- ^ 特にヨーロッパ系の研究者はアフリカ現地でテロリズムの標的にされやすいことが、アフリカ来訪の障壁の一つと言われている[33][34]:2。

- ^ この年、モーリタニアは深刻な食糧危機に陥り、2011年9月末時点で100万人を超える飢餓が発生した[54]。加えて隣国のマリ共和国で武力紛争が勃発し、多くの難民がモーリタニアに流入して治安が不安定になり、物資の流通にも支障をきたした[53]。

- ^ ただし前野の撮影したバッタの映像をババ所長に見せたところ、2003年の大発生時と比べると「群れと呼ぶには小さすぎる」との反応だった。ババ曰く、2003年当時はバッタの群れが500kmの長さに及んだという[69]。

- ^ 白眉センターは2009年9月に設立され[81]、前野ら第5期 (2014年) は計18名が採用された[80]。2018年4月時点で特定准教授20名と特定助教16名が所属している[81]。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa 前野ウルド浩太郎 (2018年5月21日). “履歴と研究業績”. 前野ウルド浩太郎の業績 (ブログ). 2020年8月11日閲覧。

- ^ a b 前野 2017, 奥付.

- ^ a b c d e f g h i j k 成相通子 (2020年2月20日). “「一瞬で何もかも奪う」アフリカの大地を食い尽くす蝗害、バッタ博士が解説”. Forbes JAPAN. 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b c d e f g 前野浩太郎 (2007-09). “特集「卒業生から在校生へ」 農業生命科学部 バッタアレルギー” (PDF). 弘前大学学園だより (弘前大学) 156: 10-11.

- ^ a b c 前野 2017, p. 105.

- ^ a b c 前野 2017, pp. 4, 103.

- ^ a b c d 川端裕人 (2014年1月20日). “第1回 バッタ博士とモーリタニアの砂漠でバッタにまみれる”. ナショナルジオグラフィック日本語版. 日経ナショナル ジオグラフィック社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ a b “第16回日本農学進歩賞受賞講演要旨”. 公益財団法人 日本農学会. 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b “第4回「いける本大賞」、決まる”. 新文化通信社 (2013年11月12日). 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b c “第71回毎日出版文化賞 受賞作決まる”. 毎日新聞社. 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b c 絲山秋子 (2017年12月6日). “第14回絲山賞”. 絲山秋子Official Website. 2020年8月12日閲覧。

- ^ “研究者紹介 > 第5期 > 前野 ウルド 浩太郎”. 京都大学白眉センター. 2020年8月11日閲覧。

- ^ 読売新聞 2018年6月5日 17面。

- ^ 前野浩太郎 (2020年7月31日). “サバクトビバッタについて”. 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター. 2020年8月14日閲覧。

- ^ 前野浩太郎. “アフリカで大発生するサバクトビバッタの生理・生態学的研究” (PDF). 公益財団法人 日本農学会. 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b Book Bang編集部 (2018年2月17日). “新書大賞2018が発表 大賞は『バッタを倒しにアフリカへ』抱腹絶倒のバッタバカ一代記”. Book Bang. 新潮社. 2020年8月18日閲覧。

- ^ “新書大賞受賞記念講座「本当はバッタに喰われにアフリカへ」”. 読売新聞 (2018年6月22日). 2020年8月18日閲覧。

- ^ a b 前野 2017, pp. 4, 110.

- ^ a b c d e f g 川端裕人 (2014年1月22日). “第3回 バッタ博士、サバクトビバッタと出会う”. ナショナルジオグラフィック日本語版. 日経ナショナル ジオグラフィック社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 前野 2017, pp. 102–103; 前野 2012, p. vii (はじめに).

- ^ 前野 2017, pp. 103–104.

- ^ 前野 2012, p. 2.

- ^ “研究者データ | 田中誠二”. 日本の研究.com. BioImpact. 2020年8月11日閲覧。

- ^ a b “混み合うと黒くなるトビバッタ”. 化学と生物 (公益社団法人 日本農芸化学会) 54 (9): 681-686. (2016). doi:10.1271/kagakutoseibutsu.54.681.

- ^ 前野 2012, pp. 3, 5.

- ^ 前野 2017, pp. 105–106.

- ^ 前野 2012, p. 5.

- ^ a b 前野 2017, pp. 112–113.

- ^ 前野 2017, p. 26.

- ^ 前野 博士論文 2008.

- ^ a b 前野 2012, p. 50.

- ^ a b 前野 2017, pp. 114–116.

- ^ a b c d e f g h “サバクトビバッタを追って”. Behind Kyoto University's Research. 京都大学 (2014年8月25日). 2020年8月12日閲覧。

- ^ a b c d e f 川端裕人 (2014年1月23日). “第4回 バッタ博士、モーリタニアへ旅立つ”. ナショナルジオグラフィック日本語版. 日経ナショナル ジオグラフィック社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 前野 2012, p. 17-- Pener & Simpson, 2009の孫引き

- ^ 前野 2017, pp. 3, 111.

- ^ 前野 2017, p. 117.

- ^ 瀧本哲史 (京都大学客員准教授) (2017年7月2日). “「バッタを倒しにアフリカへ」書評 人生賭けた若手研究者の挑戦”. 好書好日. 朝日新聞. 2020年8月11日閲覧。

- ^ 前野 2017, pp. 116–117.

- ^ 前野 2017, p. 118.

- ^ 前野 2017, p. 14.

- ^ 前野 2017, p. 20.

- ^ 前野 2017, p. 83.

- ^ 前野 2017, pp. 82–83.

- ^ 前野 2017, pp. 81, 116.

- ^ 前野 2017, p. 81.

- ^ 前野 2017, p. 78.

- ^ a b “モーリタニア・イスラム共和国(Islamic Republic of Mauritania)基礎データ”. 日本国外務省 (2020年2月7日). 2020年8月12日閲覧。

- ^ 前野 2017, pp. 78, 90–92.

- ^ 前野 2017, p. 28.

- ^ 前野 2017, pp. 32–33.

- ^ 前野 2017, p. 76.

- ^ a b c 前野 2017, p. 189.

- ^ Sidi Bobba; Sid El Kheir Ould Taleb EKhyar. Droughtconditions and management strategies in Mauritania (PDF) (Report). 国連砂漠化対処条約事務局. p. 1.

- ^ a b c 前野 2017, pp. 122–123.

- ^ “FAO in emergencies | Mauritania” [国際連合食糧農業機関の緊急支援 | モーリタニア] (英語). 国際連合食糧農業機関. 2020年8月13日閲覧。

- ^ 前野 2017, pp. 143–151.

- ^ 前野 2017, pp. 167–168.

- ^ 前野 2017, pp. 200–201.

- ^ 前野 2017, pp. 198–199.

- ^ “Cyril Piou”. フランス農業開発研究国際協力センター. 2020年8月13日閲覧。 “Since 2012, I'm collaborating with Koutaro Maeno to test maternal effects on survival and behavior of hatchlings.”

- ^ 前野 2017, p. 199.

- ^ 前野 2017, pp. 233–234, 251.

- ^ 前野 2017, p. 236.

- ^ 前野 2017, pp. 244, 257.

- ^ 前野 2017, pp. 238–240.

- ^ a b 川端裕人 (2014年1月21日). “第2回 サバクトビバッタとは何者か”. ナショナルジオグラフィック日本語版. 日経ナショナル ジオグラフィック社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 前野 2017, pp. 249–251.

- ^ 前野 2017, p. 258.

- ^ 前野 2017, pp. 259–261.

- ^ “国際共同研究人材育成推進・支援事業”. 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター. 2020年8月16日閲覧。

- ^ a b c “平成24年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」派遣者 中・長期派遣者、平成25年度「国際共同研究人材育成推進・支援事業」派遣者 中・長期派遣者 (平成24年度からの継続派遣者)” (PDF). 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター. p. 6, 8. 2020年8月16日閲覧。 “派遣期間: H24.11.30~H25.3.2、およびH25.6.29~H26.3.1”

- ^ 前野 2017, p. 267.

- ^ 前野 2017, p. 268.

- ^ 前野 2017, pp. 268–270.

- ^ 前野 2017, pp. 278–284.

- ^ “第4回ニコニコ学会βシンポジウム”. ニコニコ学会β実行委員会. 2020年8月12日閲覧。

- ^ “前野 ウルド 浩太郎(まえの・うるど・こうたろう)”. プレジデント社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 前野 2017, p. 277.

- ^ a b “研究者紹介 > 第5期”. 京都大学. 2020年8月16日閲覧。

- ^ a b c 赤松明彦 (京都大学白眉センター長). “センター長挨拶”. 京都大学. 2020年8月16日閲覧。

- ^ “松浦 健二”. Researchmap. 国立情報学研究所社会共有知研究センター. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 鈴木裕也. “レビュー 昆虫学者として生活するため 若者が選んだ“修羅の道””. Book Bang. 新潮社 新潮45 (2017年7月号掲載). 2020年8月18日閲覧。

- ^ 前野 2012, p. vii (はじめに).

- ^ 前野 2012, p. 51.

- ^ 前野 2017, p. 101.

- ^ 前野 2012, pp. 305, 30 (図2・5等).

- ^ 前野 2017, p. 281.

- ^ 前野 ウルド 浩太郎. “33歳、無収入、職場はアフリカ”. プレジデント社. 2020年8月16日閲覧。

- ^ 前野ウルド浩太郎 [@otokomaeno175] (2019年5月10日). "光文社新書1000点突破 Tシャツへのコメント1". X(旧Twitter)より2020年8月15日閲覧。 |number=が未指定または空白です(解説)

- ^ 前野ウルド浩太郎 [@otokomaeno175] (2019年5月10日). "光文社新書1000点突破 Tシャツへのコメント2". X(旧Twitter)より2020年8月15日閲覧。 |number=が未指定または空白です(解説)

外部リンク

- 前野浩太郎 - researchmap

- 前野浩太郎 - KAKEN 科学研究費助成事業データベース

- 前野ウルド浩太郎 (@otokomaeno175) - X(旧Twitter)

- サバクトビバッタについて - 国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター (2020年7月30日、前野による執筆)