「ナバテア王国」の版間の差分

Yoshi Canopus (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |

少し加筆 |

||

| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

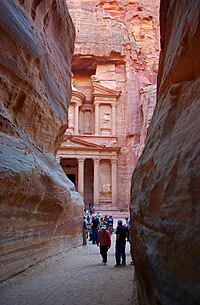

[[画像:Petra Jordan BW 22.JPG|thumb|200px|ペトラの遺跡]] |

[[画像:Petra Jordan BW 22.JPG|thumb|200px|ペトラの遺跡]] |

||

[[画像:Shivta01_ST_05.JPG|thumb|200px|right|ナジブ砂漠のシヴィタの教会の廃墟]] |

[[画像:Shivta01_ST_05.JPG|thumb|200px|right|ナジブ砂漠のシヴィタの教会の廃墟]] |

||

'''ナバテア王国'''は[[紀元前2世紀]]前半頃に[[ペトラ]](現在の[[ヨルダン]]西部)を中心に栄えた[[ナバテア人]]の王国。[[紀元前63年]]に[[ローマ]]の属国となり、[[106年]]に[[アラビア属州]]に併合という形で滅亡した。 |

'''ナバテア王国'''は[[紀元前2世紀]]前半頃に[[ペトラ]](現在の[[ヨルダン]]西部)を中心に栄えた[[ナバテア人]]の王国。紀元前168年に建国されたが<ref name=tokunaga131/>、[[紀元前63年]]に[[ローマ]]の属国となり、[[106年]]に[[アラビア属州]]に併合という形で滅亡した。 |

||

== 起源 == |

== 起源 == |

||

ナバテア人は元来北アラビアを起源とする[[遊牧民族]]であり、[[ヒツジ|羊]]の[[放牧]]や[[盗賊|盗賊稼業]]、[[貿易]]などを行いながら、当時[[エドム人]]が居住していた[[ペトラ]]を拠点に生活していた。[[紀元前4世紀]]前後には1万人弱だったナバテア人の人口は紀元前2世紀頃になると20万人近くに膨れ上がり、深刻な[[人口]]増加問題を抱えるようになる。もはや遊牧生活では立ち行きが難しくなったナバテア人はその頃から定住生活に移行を始め、エドム人の住むペトラに腰を落ち着けるようになり、ナバテア王国が誕生した。 |

ナバテア人は元来北アラビアを起源とする[[遊牧民族]]であり、[[ヒツジ|羊]]の[[放牧]]や[[盗賊|盗賊稼業]]、[[ラクダ]]を利用した[[貿易]]などを行いながら、当時[[エドム人]]が居住していた[[ペトラ]]を拠点に生活していた<ref name=ogawa>{{Cite web|url=http://www.orient-matsudo2.com/ogawa.html|title=第1回 松戸オリエント協会セミナー 「オリエント文明と砂漠」|author=小川英雄|publisher=松戸オリエント協会|accessdate=2014-05-11}}</ref>。[[紀元前4世紀]]前後には1万人弱だったナバテア人の人口は紀元前2世紀頃になると20万人近くに膨れ上がり、深刻な[[人口]]増加問題を抱えるようになる。この頃のナバテア人は[[ウマ|馬]]を連れて遊牧していたことからナバテア人はアラブ史上初の馬を導入した民族であるとされ、ナバテア人は騎馬部隊によって商隊の護衛を行うことで交易の安全を確保していた<ref name=ogawa/>。もはや遊牧生活では立ち行きが難しくなったナバテア人はその頃から定住生活に移行を始め、エドム人の住むペトラに腰を落ち着けるようになり、[[紀元前168年]]にナバテア王国が誕生した。初代の王は[[アレタス1世]]<ref name=tokunaga131>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 131頁。</ref>。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

もともと |

もともと馬を使った貿易を行っていたナバテア人の定住により、[[シルクロード]]の通商上の要所でもあったペトラは、隊商都市として繁栄を極めた。優れた[[灌漑]]・貯水機能を有し、[[砂漠]]の都市にもかかわらず水に不自由することは無かったという。交易により巨万の富を築いたナバテア王国はペトラからエドム人を排除して領域の支配を固め、一方で超大国であったローマ帝国とは対立を避けることで国を安定させた<ref>{{Cite book|和書|author=石関順子|title=遥かなる中東の風: 何者でもなく、いずこにもなく|year=2006|pages=65-66頁|publisher=文芸社|isbn=9784286015644}}</ref>。[[紀元前1世紀]]頃よりその隊商路に沿う形で領土を拡張していき、[[紀元前84年]]から[[紀元前62年]]にかけての[[アレタス3世]]の時代には[[ダマスカス]]や[[シナイ半島]]までも領土に加えてナバテア王国の最大版図を築いた<ref name=tokunaga132>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 132頁。</ref>。 |

||

[[紀元前65年]]、アレタス3世は[[ハスモン朝]]イスラエルの[[ヨハネ・ヒルカノス2世]]の要請によりユダヤの内乱に介入し、兵を送ってエルサレムを包囲した<ref name=jewish/>。しかしながら、その翌年に[[グナエウス・ポンペイウス]]率いるローマ軍がイスラエルの内戦に介入すると、ポンペイウスはナバテア軍を恫喝してイスラエルから手を引かせた。[[紀元前63年]]、ポンペイウスはヒルカノス2世を支援してエルサレムを占領し({{仮リンク|エルサレム攻囲戦 (紀元前63年)|en|Siege of Jerusalem (63 BC)}})、ヒルカノス2世をイスラエルの王位につけた後ローマへと帰還したが、ポンペイウス配下の{{仮リンク|マルクス・アエミリウス・スカウルス (紀元前56年の人物)|en|Marcus Aemilius Scaurus (praetor 56 BC)|label=マルクス・アエミリウス・スカウルス}}はオリエント地方に留まってナバテア王国を侵攻した。ペトラの目前に迫ったローマ軍を前にアレタス3世は300[[タレント (単位)|タレント]]の銀を支払って和睦し、ナバテア王国はローマ帝国の属国となった<ref>{{Cite web|title=THE WARS OF THE JEWS|url=http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm|author=[[フラウィウス・ヨセフス]]|work=第1巻 6章1節-8章1節|publisher=[[プロジェクト・グーテンベルク]]|accessdate=2014-05-11}}</ref>。 |

|||

しかし、[[紀元前63年]]にローマより攻撃を受け属国化する頃から次第に国力が衰えていき、[[106年]]には首都として機能していたペトラをローマに占領される形となり、[[アラビア属州]]に併合された。海路の発達と、[[363年]]に発生した[[地震|大地震]]の影響からペトラ自体も隊商路として機能しなくなり、その機能を[[パルミラ]]に移す形で次第に表舞台から姿を消す事になる。その後[[1812年]]に[[スイス人]][[ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルト]]によりペトラ遺跡として紹介され、[[1958年]]から[[イギリス]]・[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の合同調査隊がペトラ遺跡の発掘調査を実施し、ローマ時代以前のペトラについて明らかにされることとなった。 |

|||

紀元前9年から紀元後39年にかけての[[アレタス4世]]の時代にはその領土を[[ダマスカス]]から[[ヒジャーズ地方]]までの砂漠周辺部と[[ネゲブ地方]]まで広げ、[[メソポタミア]]、[[南アラビア]]から[[地中海]]にいたるほぼ全ての隊商路を掌握した。アレタス4世の娘はイスラエルの領主であった[[ヘロデ・アンティパス]]に嫁いでいたが、ヘロデが娘と離縁して[[ヘロデヤ]]と婚姻したことからイスラエルを侵攻してヘロデ軍を打ち破っており、この事件は[[イエスの洗礼]]を行った[[洗礼者ヨハネ]]の死の原因ともなっている<ref name=jewish/><ref>{{Cite journal|title=歴史的シリアをゆく : シリア・ヨルダン総合研究紀行|author=堀江洋文|year=2010|journal=専修大学人文科学研究所月報|volume=245|url=http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=4062&item_no=1&page_id=13&block_id=52|page=p. 106}}</ref>。また、[[新約聖書]]の[[コリントの信徒への手紙二]]にはアレタス4世がダマスカスにおいて[[パウロ]]を捕縛しようと試みたことが記されており、ローマの市民権を有するパウロをローマの属国であったナバテア王国が捕縛しようとしたことから、ユダヤ人がナバテア王国において影響力を有していたと考えられている<ref name=jewishencyclopedia>{{Cite web|url=http://www.jewishencyclopedia.com/articles/1752-aretas|title=ARETAS IV|publisher=Jewish Encyclopedia|accessdate=2014-05-11}}</ref>。また、アレタス4世の名を記した碑文には「人民の友 (Philopatris)」と記されており、これはローマとの友好を示す「ローマの友」「皇帝の友」と対を成す言葉であることから、この時代のナバテア王国はローマとの関係が良好でなかったと考えられている<ref name=jewishencyclopedia/>。 |

|||

西暦1世紀ごろになるとアラビア半島西域を通る交易ルートは紅海を利用した海上貿易が主流となり、一方で陸上交易路としては[[ペルシャ湾]]から[[シリア砂漠]]を越えて地中海地域へと抜ける交易ルートが活性化した<ref name=shitomi120121>[[#蔀2002|蔀 (2002)]] 120-121頁。</ref>。そのため、[[パルティア]]帝国の[[ハトラ]]やシリアの[[パルミラ]]などのペルシャ湾ルート上の都市が商業都市として台頭し、相対的にナバテア王国の商業都市としての重要性が低下していった。またアラビア半島における他のアラブ部族との競争も激化していったことから、ナバテア王国の国力は次第に衰えて行った<ref name=tokunaga132/>。さらに、ローマ帝国はナバテア人の勢力を抑えるため、ナバテア王国に隣接する[[シリア属州]]において[[デカポリス]]を編成している<ref name=jordan/>。その後ナバテア王国は首都をペトラから[[ボスラ]]へと遷都したが衰退の勢いは止まらなかった<ref name=shitomi120121/>。 |

|||

[[106年]]にナバテア王国の王ラベル2世が死去すると、ローマ帝国はナバテア王国の主要都市であったペトラおよびボスラを征服して[[アラビア属州]]へと併合した<ref>[[#江添2010|江添 (2010)]] 60頁。</ref>。ナバテア王国の滅亡後もナバテア人の根拠地であったペトラはアラビア属州のいち都市(州都であったとする説もある<ref>[[#江添2010|江添 (2010)]] 65頁。</ref><ref>{{Cite web|url=http://kotobank.jp/word/%E3%83%9A%E3%83%88%E3%83%A9|title=ペトラ【Petra】|publisher=コトバンク(世界大百科事典 第2版)|accessdate=2014-05-11}}</ref>)として勢力を保っていたが<ref name=tokunaga132/>、[[363年]]に発生した[[地震|大地震]]の影響からペトラは隊商路として機能しなくなり、陸上交易の要所としての地位を[[パルミラ]]に明け渡す形で次第に表舞台から姿を消す事になる。一方で、アラビア属州併合の直前にナバテア王国の首都となったボスラはその後、アラビア属州の州都として繁栄した<ref name=shitomi120121/>。その後[[1812年]]に[[スイス人]][[ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルト]]によりペトラ遺跡として紹介され、[[1958年]]から[[イギリス]]・[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の合同調査隊がペトラ遺跡の発掘調査を実施し、ローマ時代以前のペトラについて明らかにされることとなった。 |

|||

=== 王の一覧 === |

|||

{| border=1 style="border-collapse: collapse" |

|||

|- align=left |

|||

! width="15%"|在位年 |

|||

! width="15%"|名前 |

|||

!! width="20%"|備考 |

|||

|- valign=top |

|||

|colspan="3"|'''ナバテア王'''<ref name=jewish>{{Cite web|title=The Nabatean Kings|url=http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/nabkings.html|publisher=Jewish Virtual Library|accessdate=2014-05-10}}</ref><ref>Ross, Martha, ''Rulers and Governments of the World - Vol1, Earliest Times to 1491'', Bowker Publishing Company Ltd, London & New York, 1978''</ref> |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前169年||'''{{仮リンク|アレタス1世|en|Aretas I}}'''|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前120年/110年 - 紀元前96年||'''{{仮リンク|アレタス2世|en|Aretas II}}'''||いくつかの情報源ではラベル1世の後継者であるとされる |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前96年 - 紀元前85年||'''{{仮リンク|オボダス1世|en|Obodas I}}'''|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前85年/84年||'''ラベル1世'''||いくつかの情報源ではアレタス1世の後継者であるとされる |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前84年 - 紀元前60年/59年||'''{{仮リンク|アレタス3世|en|Aretas III Philhellen}}'''||紀元前62年にローマより王として認証される(紀元前63年よりローマの属国となったため) |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前62年/61年 - 紀元前60年/59年 ||'''オボダス2世''' (?)||近年まで存在が不確かだった。統治期間は恐らく数ヶ月程度であったとされる |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前59年 - 起源前30年||'''マリシャス1世'''||ローマおよび[[ヘロデ大王]]の属国 |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|紀元前30 - 紀元前9年||'''オボダス3世'''||ローマの属国。以前はオボダス2世とされていた。 |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|rowspan="2"|紀元前9年/8年 - 西暦39年/40年||'''{{仮リンク|アレタス4世|en|Aretas IV Philopatris}}'''|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|'''[[:en:Chuldu]]''', <small>女王|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|rowspan="2"|西暦39年/40年 - 西暦69年/70年||'''{{仮リンク|マリシャス2世|en|Malichus II}}'''|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|'''{{仮リンク|シャキラス|en|Shaqilath}}''', <small>女王|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|rowspan="2"|西暦70年/71年 - 西暦106年||'''{{仮リンク|ラベル2世|en|Rabbel II Soter}}'''|| |

|||

|- valign=top bgcolor="#ffffec" |

|||

|'''ガミラス''', <small>女王||<small> |

|||

|- valign=top |

|||

|西暦106年||colspan="2"|''ローマ皇帝[[トラヤヌス]]によってアラビア属州に併合された |

|||

|} |

|||

== 言語と文字 == |

== 言語と文字 == |

||

| 20行目: | 66行目: | ||

== 政治 == |

== 政治 == |

||

ナバテア王国は[[王制]]であったが商業貴族が大きな権力を持っており、どちらかというと[[民主政治]]に近かった。首都であるペトラ以外の各都市には王の代官が在住し、政を行った。また、ペトラには[[裁判所]]らしきものもあったようであり、かなり高度な統治を行っていた事がうかがえる。 |

ナバテア王国は[[王制]]であったが商業貴族が大きな権力を持っており、どちらかというと[[民主政治]]に近かった。首都であるペトラ以外の各都市には王の代官が在住し、政を行った。また、ペトラには[[裁判所]]らしきものもあったようであり、かなり高度な統治を行っていた事がうかがえる。ナバテアは交易によって繁栄した商業国家であったため周囲の国家との交流が盛んであり、首都のペトラには多くの外国人がいたと考えられている<ref name=ogawa/>。 |

||

また、騎馬隊を保有しており、隊商路の防衛などにあたらせていた。 |

また、騎馬隊を保有しており、隊商路の防衛などにあたらせていた。 |

||

== 産業 == |

== 産業 == |

||

[[香料]]を中心とした貿易と、交易による[[関税]]収入が主収入となっており、ナバテア人の大部分は隊商活動に従事していた。 |

[[香料]]を中心とした貿易と、交易による[[関税]]収入が主収入となっており、ナバテア人の大部分は隊商活動に従事していた。ナバテア人は元来遊牧民族であったが定住化に伴い農業を行うようになり<ref name=tokunaga131/>、[[ブドウ]]や[[イチジク]]などの[[栽培|果樹栽培]]、[[家畜]]の飼育なども行っていた。また、生産したブドウを利用して[[ワイン]]の生産も行っていた<ref name=ogawa/>。 |

||

== 宗教と文化 == |

== 宗教と文化 == |

||

[[File:Al Khazneh.jpg|thumb|200px|ナバテア王国の代表的な建築物である[[エル・カズネ]]]] |

|||

[[エドム人]]から教わった[[陶芸]]の技術を元に[[土器]]を作成するなどしていた事が明らかになっている。 |

|||

ナバテア王国の領域がエドム人の居住地であったためナバテア人はエドム人からの文化的影響を強く受けており<ref name=tokunaga131/>、[[エドム人]]から教わった[[陶芸]]の技術を元に[[土器]]を作成するなどしていた事が明らかになっている<ref name=jordan>{{Cite web|url=http://jp.visitjordan.com/default.aspx?tabid=86|title=ペトラ 歴史と文化|publisher=ヨルダン政府観光局|accessdate=2014-05-10}}</ref>。また、シリア南部やシナイ半島を勢力下に置いていたことから[[ローマ帝国]]や[[ハスモン朝]]ユダヤと地理的に接しており、それらの国々の文化の影響も強く受けている<ref name=tokunaga132/>。例えば初期のナバテア王国は彫刻などの造形技術を有していなかったが、ローマ文化の影響を受けた紀元前1世紀以降には神像などの彫刻が多数作られるようになっている<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 134頁。</ref>。建築技術においても[[アッシリア]]や[[ヘレニズム文化]]などの影響を受けており、その美しさからペトラなどのナバテア王国時代の遺跡は現代でも観光名所となっている<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 131、133頁。</ref><ref name=NHK>{{Cite web|url=http://www.nhk.or.jp/sekaiisan/card/cards440.html|title=世界遺産ライブラリー ペトラ|publisher=NHK世界遺産ライブラリー|accessdate=2014-05-10}}</ref>。ナバテア王国では権力の誇示のために壮大な岩窟墓を作成しており、その代表的なものに[[インディ・ジョーンズ/最後の聖戦]]に登場することでも有名な[[エル・カズネ]]がある<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 140-141頁。</ref><ref>{{Cite web|url=http://jp.visitjordan.com/JordanienErkunden/GeschichteKultur/tabid/71/Default.aspx|title=ヨルダン探訪 歴史と文化|publisher=ヨルダン政府観光局|accessdate=2014-05-10}}</ref>。そのような岩窟墓を含むナバテア王国の遺跡群はユネスコによって[[世界遺産]]に指定されている(ヨルダンのペトラおよび[[サウジアラビア]]の[[マダイン・サーレハ]]、シリアの[[ボスラ]])<ref name=tokunaga133>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 133頁。</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.nhk.or.jp/sekaiisan/invitation/archives/archive110122.html|title=イスラムの一族 千年の祈り ボスラ|publisher=NHK世界遺産 世界遺産への招待状|accessdate=2014-05-11}}</ref>。 |

|||

[[宗教]]基盤として古代アラブ人の宗教観を持っており、主神として[[オアシス]]の豊穣を司るドゥサレス(ナバテア語で「ドゥシャラ」)、[[アッラート]]を信仰していた他、原始的な石柱崇拝や山岳信仰も存在していた。 |

|||

ナバテア人は[[宗教]]基盤として古代アラブ人の宗教観を持っており、主神として[[オアシス]]の豊穣を司るドゥサレス(ナバテア語で「ドゥシャラ」)を信仰していた。ドゥシャラは「シャラ山の御方」という意味のナバテア語に由来し、山を神聖な物とする山岳信仰の系譜であると考えられている<ref name=tokunaga133/>。また、ドゥシャラの神殿には崇拝の対象としてステラと呼ばれる石の柱が置かれており、石柱崇拝としての側面も有していた<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 134-135頁。</ref>。その他、[[アッラート]]やマナート等のアラブで伝統的に信仰されていた神々や、クトゥバーという名のナバテア独自の神などが信仰されていた。紀元前1世紀頃になると、これらの神々はローマ文化に影響されてギリシャ神話の神々と[[習合]]されていった<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 133-134頁。</ref>。また、世界交易の中継地であったことからエジプトなどとも交流があり<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 142頁。</ref>、ペトラのエル・カズネにはエジプトの[[イシス神]]を象った彫刻も見られる<ref name=NHK/>。[[ストラボン]]の地理書には、ナバテア人が宗教儀式として香木を焚いて太陽を祀っていたことが記されており、神殿の遺跡からも香を焚く台が発見されていることから、ナバテア王国の宗教儀式において香木が重要な役割を持っていたと考えられている<ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 139頁。</ref>。 |

|||

砂漠の遊牧民には飲酒の習慣はなかったが、都市に定住するようになったナバテア人はワインを生産して頻繁に酒宴を行っていた。ナバテア王国における酒宴は宗教的な儀式と結び付けられ、13人1組で会食を行い酒は11杯以上飲んではならないなどの作法が定められていた。ペトラなどの遺跡ではこのような宴会用の施設が発見されている<ref name=ogawa/><ref>[[#徳永2012|徳永 (2012)]] 139-140頁。</ref>。 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 37行目: | 87行目: | ||

* [[アラビア属州]] |

* [[アラビア属州]] |

||

== |

== 出典 == |

||

{{reflist}} |

|||

== 参考文献 == |

|||

* 島崎晋著『目からウロコの中東史』(2005年) ISBN 9784569645544 |

* 島崎晋著『目からウロコの中東史』(2005年) ISBN 9784569645544 |

||

* 石関順子著『遥かなる中東の風』(2006年) ISBN 9784286015644 |

* 石関順子著『遥かなる中東の風』(2006年) ISBN 9784286015644 |

||

* {{Cite journal|author=江添誠|title=コインの銘にみるデカポリス都市の性格|year=2010|journal=西アジア考古学|volume=第11号|publisher=日本西アジア考古学会|url=http://jswaa.org/jswaa/jwaa.11.contents.html|ref=江添2010}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=蔀勇造|title=西アジア史 1 アラブ|editor=佐藤次高|chapter=第1章 古代オリエントの世界 第3節 シリア・アラビア半島|year=2002|publisher=山川出版|isbn=4-634-41380-9|ref=蔀2002}} |

|||

* {{Cite book|和書|author=徳永里砂|title=イスラーム成立前の諸宗教|series=イスラーム信仰叢書|volume=8|year=2012|publisher=国書刊行会|isbn=978-4-336-05211-7|ref=徳永2012}} |

|||

*『講談社 世界遺産(第三巻・アジア1)』[[講談社]] (2002年) ISBN 9784062566261 |

*『講談社 世界遺産(第三巻・アジア1)』[[講談社]] (2002年) ISBN 9784062566261 |

||

2014年5月11日 (日) 15:39時点における版

ナバテア王国は紀元前2世紀前半頃にペトラ(現在のヨルダン西部)を中心に栄えたナバテア人の王国。紀元前168年に建国されたが[1]、紀元前63年にローマの属国となり、106年にアラビア属州に併合という形で滅亡した。

起源

ナバテア人は元来北アラビアを起源とする遊牧民族であり、羊の放牧や盗賊稼業、ラクダを利用した貿易などを行いながら、当時エドム人が居住していたペトラを拠点に生活していた[2]。紀元前4世紀前後には1万人弱だったナバテア人の人口は紀元前2世紀頃になると20万人近くに膨れ上がり、深刻な人口増加問題を抱えるようになる。この頃のナバテア人は馬を連れて遊牧していたことからナバテア人はアラブ史上初の馬を導入した民族であるとされ、ナバテア人は騎馬部隊によって商隊の護衛を行うことで交易の安全を確保していた[2]。もはや遊牧生活では立ち行きが難しくなったナバテア人はその頃から定住生活に移行を始め、エドム人の住むペトラに腰を落ち着けるようになり、紀元前168年にナバテア王国が誕生した。初代の王はアレタス1世[1]。

歴史

もともと馬を使った貿易を行っていたナバテア人の定住により、シルクロードの通商上の要所でもあったペトラは、隊商都市として繁栄を極めた。優れた灌漑・貯水機能を有し、砂漠の都市にもかかわらず水に不自由することは無かったという。交易により巨万の富を築いたナバテア王国はペトラからエドム人を排除して領域の支配を固め、一方で超大国であったローマ帝国とは対立を避けることで国を安定させた[3]。紀元前1世紀頃よりその隊商路に沿う形で領土を拡張していき、紀元前84年から紀元前62年にかけてのアレタス3世の時代にはダマスカスやシナイ半島までも領土に加えてナバテア王国の最大版図を築いた[4]。

紀元前65年、アレタス3世はハスモン朝イスラエルのヨハネ・ヒルカノス2世の要請によりユダヤの内乱に介入し、兵を送ってエルサレムを包囲した[5]。しかしながら、その翌年にグナエウス・ポンペイウス率いるローマ軍がイスラエルの内戦に介入すると、ポンペイウスはナバテア軍を恫喝してイスラエルから手を引かせた。紀元前63年、ポンペイウスはヒルカノス2世を支援してエルサレムを占領し(エルサレム攻囲戦 (紀元前63年))、ヒルカノス2世をイスラエルの王位につけた後ローマへと帰還したが、ポンペイウス配下のマルクス・アエミリウス・スカウルスはオリエント地方に留まってナバテア王国を侵攻した。ペトラの目前に迫ったローマ軍を前にアレタス3世は300タレントの銀を支払って和睦し、ナバテア王国はローマ帝国の属国となった[6]。

紀元前9年から紀元後39年にかけてのアレタス4世の時代にはその領土をダマスカスからヒジャーズ地方までの砂漠周辺部とネゲブ地方まで広げ、メソポタミア、南アラビアから地中海にいたるほぼ全ての隊商路を掌握した。アレタス4世の娘はイスラエルの領主であったヘロデ・アンティパスに嫁いでいたが、ヘロデが娘と離縁してヘロデヤと婚姻したことからイスラエルを侵攻してヘロデ軍を打ち破っており、この事件はイエスの洗礼を行った洗礼者ヨハネの死の原因ともなっている[5][7]。また、新約聖書のコリントの信徒への手紙二にはアレタス4世がダマスカスにおいてパウロを捕縛しようと試みたことが記されており、ローマの市民権を有するパウロをローマの属国であったナバテア王国が捕縛しようとしたことから、ユダヤ人がナバテア王国において影響力を有していたと考えられている[8]。また、アレタス4世の名を記した碑文には「人民の友 (Philopatris)」と記されており、これはローマとの友好を示す「ローマの友」「皇帝の友」と対を成す言葉であることから、この時代のナバテア王国はローマとの関係が良好でなかったと考えられている[8]。

西暦1世紀ごろになるとアラビア半島西域を通る交易ルートは紅海を利用した海上貿易が主流となり、一方で陸上交易路としてはペルシャ湾からシリア砂漠を越えて地中海地域へと抜ける交易ルートが活性化した[9]。そのため、パルティア帝国のハトラやシリアのパルミラなどのペルシャ湾ルート上の都市が商業都市として台頭し、相対的にナバテア王国の商業都市としての重要性が低下していった。またアラビア半島における他のアラブ部族との競争も激化していったことから、ナバテア王国の国力は次第に衰えて行った[4]。さらに、ローマ帝国はナバテア人の勢力を抑えるため、ナバテア王国に隣接するシリア属州においてデカポリスを編成している[10]。その後ナバテア王国は首都をペトラからボスラへと遷都したが衰退の勢いは止まらなかった[9]。

106年にナバテア王国の王ラベル2世が死去すると、ローマ帝国はナバテア王国の主要都市であったペトラおよびボスラを征服してアラビア属州へと併合した[11]。ナバテア王国の滅亡後もナバテア人の根拠地であったペトラはアラビア属州のいち都市(州都であったとする説もある[12][13])として勢力を保っていたが[4]、363年に発生した大地震の影響からペトラは隊商路として機能しなくなり、陸上交易の要所としての地位をパルミラに明け渡す形で次第に表舞台から姿を消す事になる。一方で、アラビア属州併合の直前にナバテア王国の首都となったボスラはその後、アラビア属州の州都として繁栄した[9]。その後1812年にスイス人ヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトによりペトラ遺跡として紹介され、1958年からイギリス・アメリカの合同調査隊がペトラ遺跡の発掘調査を実施し、ローマ時代以前のペトラについて明らかにされることとなった。

王の一覧

| 在位年 | 名前 | 備考 |

|---|---|---|

| ナバテア王[5][14] | ||

| 紀元前169年 | アレタス1世 | |

| 紀元前120年/110年 - 紀元前96年 | アレタス2世 | いくつかの情報源ではラベル1世の後継者であるとされる |

| 紀元前96年 - 紀元前85年 | オボダス1世 | |

| 紀元前85年/84年 | ラベル1世 | いくつかの情報源ではアレタス1世の後継者であるとされる |

| 紀元前84年 - 紀元前60年/59年 | アレタス3世 | 紀元前62年にローマより王として認証される(紀元前63年よりローマの属国となったため) |

| 紀元前62年/61年 - 紀元前60年/59年 | オボダス2世 (?) | 近年まで存在が不確かだった。統治期間は恐らく数ヶ月程度であったとされる |

| 紀元前59年 - 起源前30年 | マリシャス1世 | ローマおよびヘロデ大王の属国 |

| 紀元前30 - 紀元前9年 | オボダス3世 | ローマの属国。以前はオボダス2世とされていた。 |

| 紀元前9年/8年 - 西暦39年/40年 | アレタス4世 | |

| en:Chuldu, 女王 | ||

| 西暦39年/40年 - 西暦69年/70年 | マリシャス2世 | |

| シャキラス, 女王 | ||

| 西暦70年/71年 - 西暦106年 | ラベル2世 | |

| ガミラス, 女王 | ||

| 西暦106年 | ローマ皇帝トラヤヌスによってアラビア属州に併合された | |

言語と文字

ナバテア人の言語についてであるが、マカバイ記1および2、フラウィウス・ヨセフスの『ユダヤ古代誌』ではナバテア王国を「アラビアの王」と読んでおり、発掘されたナバテア文字碑文の人名研究からアラビア語の特徴が顕著であるため、アラビア語の一派であったろうと考えられている(タバリーなどのアッバース朝時代以降のイスラーム圏の歴史家たちもナバテア人をアラブ人の一派であると認識していた)。彼らは帝国アラム文字の後身のひとつであるナバテア文字を使用していた。紀元前3世紀頃から紀元後5世紀頃まで、シリア北部からアラビア半島南部のイエメンまでの広い地域に多数のナバテア文字碑文群が確認されているが、これらはナバテア人の活動範囲の広がりに重なるものと考えられ、碑文群は殆どの場合、アラム語によって書かれている。

紀元前後からアラビア半島からメソポタミア、シリア全域にアラブ系の諸部族が交易や定住などで多数進出していたことが知られている。これらのアラブ系の諸勢力はもともと完全に独自の文字をもたなかったが、話し言葉は当然ながらアラビア語系であったものの、多くの場合、書き言葉としてアラム文字とアラム語を借用していたようである。ナバテア人もまた同じくアラム文字を独自の書体に変化させたナバテア文字を用い、アラム語で碑文などを書いていた。今日のアラビア文字の元となったのは、4世紀から5世紀頃にアラビア半島西岸のヒジャーズ地方を中心に用いられていたナバテア文字の一種から派生したと考えられる。特に5世紀以降からナバテア文字や最初期のアラビア文字によってアラム語ではなくアラビア語で書かれた碑文が見られるようになる。1952年にサウジアラビアのタブーク州で、イギリスのジョン・フィルビーがサムード語、ナバタエ語の新碑文2500個を集めている。

その他ペトラ周辺では南アラビア文字と呼ばれる文字が多数発見されているが、どのような経緯でナバテア人に伝わったのかははっきりしていない。

政治

ナバテア王国は王制であったが商業貴族が大きな権力を持っており、どちらかというと民主政治に近かった。首都であるペトラ以外の各都市には王の代官が在住し、政を行った。また、ペトラには裁判所らしきものもあったようであり、かなり高度な統治を行っていた事がうかがえる。ナバテアは交易によって繁栄した商業国家であったため周囲の国家との交流が盛んであり、首都のペトラには多くの外国人がいたと考えられている[2]。

また、騎馬隊を保有しており、隊商路の防衛などにあたらせていた。

産業

香料を中心とした貿易と、交易による関税収入が主収入となっており、ナバテア人の大部分は隊商活動に従事していた。ナバテア人は元来遊牧民族であったが定住化に伴い農業を行うようになり[1]、ブドウやイチジクなどの果樹栽培、家畜の飼育なども行っていた。また、生産したブドウを利用してワインの生産も行っていた[2]。

宗教と文化

ナバテア王国の領域がエドム人の居住地であったためナバテア人はエドム人からの文化的影響を強く受けており[1]、エドム人から教わった陶芸の技術を元に土器を作成するなどしていた事が明らかになっている[10]。また、シリア南部やシナイ半島を勢力下に置いていたことからローマ帝国やハスモン朝ユダヤと地理的に接しており、それらの国々の文化の影響も強く受けている[4]。例えば初期のナバテア王国は彫刻などの造形技術を有していなかったが、ローマ文化の影響を受けた紀元前1世紀以降には神像などの彫刻が多数作られるようになっている[15]。建築技術においてもアッシリアやヘレニズム文化などの影響を受けており、その美しさからペトラなどのナバテア王国時代の遺跡は現代でも観光名所となっている[16][17]。ナバテア王国では権力の誇示のために壮大な岩窟墓を作成しており、その代表的なものにインディ・ジョーンズ/最後の聖戦に登場することでも有名なエル・カズネがある[18][19]。そのような岩窟墓を含むナバテア王国の遺跡群はユネスコによって世界遺産に指定されている(ヨルダンのペトラおよびサウジアラビアのマダイン・サーレハ、シリアのボスラ)[20][21]。

ナバテア人は宗教基盤として古代アラブ人の宗教観を持っており、主神としてオアシスの豊穣を司るドゥサレス(ナバテア語で「ドゥシャラ」)を信仰していた。ドゥシャラは「シャラ山の御方」という意味のナバテア語に由来し、山を神聖な物とする山岳信仰の系譜であると考えられている[20]。また、ドゥシャラの神殿には崇拝の対象としてステラと呼ばれる石の柱が置かれており、石柱崇拝としての側面も有していた[22]。その他、アッラートやマナート等のアラブで伝統的に信仰されていた神々や、クトゥバーという名のナバテア独自の神などが信仰されていた。紀元前1世紀頃になると、これらの神々はローマ文化に影響されてギリシャ神話の神々と習合されていった[23]。また、世界交易の中継地であったことからエジプトなどとも交流があり[24]、ペトラのエル・カズネにはエジプトのイシス神を象った彫刻も見られる[17]。ストラボンの地理書には、ナバテア人が宗教儀式として香木を焚いて太陽を祀っていたことが記されており、神殿の遺跡からも香を焚く台が発見されていることから、ナバテア王国の宗教儀式において香木が重要な役割を持っていたと考えられている[25]。

砂漠の遊牧民には飲酒の習慣はなかったが、都市に定住するようになったナバテア人はワインを生産して頻繁に酒宴を行っていた。ナバテア王国における酒宴は宗教的な儀式と結び付けられ、13人1組で会食を行い酒は11杯以上飲んではならないなどの作法が定められていた。ペトラなどの遺跡ではこのような宴会用の施設が発見されている[2][26]。

関連項目

出典

- ^ a b c d 徳永 (2012) 131頁。

- ^ a b c d e 小川英雄. “第1回 松戸オリエント協会セミナー 「オリエント文明と砂漠」”. 松戸オリエント協会. 2014年5月11日閲覧。

- ^ 石関順子『遥かなる中東の風: 何者でもなく、いずこにもなく』文芸社、2006年、65-66頁頁。ISBN 9784286015644。

- ^ a b c d 徳永 (2012) 132頁。

- ^ a b c “The Nabatean Kings”. Jewish Virtual Library. 2014年5月10日閲覧。

- ^ フラウィウス・ヨセフス. “THE WARS OF THE JEWS”. 第1巻 6章1節-8章1節. プロジェクト・グーテンベルク. 2014年5月11日閲覧。

- ^ 堀江洋文 (2010). “歴史的シリアをゆく : シリア・ヨルダン総合研究紀行”. 専修大学人文科学研究所月報 245: p. 106.

- ^ a b “ARETAS IV”. Jewish Encyclopedia. 2014年5月11日閲覧。

- ^ a b c 蔀 (2002) 120-121頁。

- ^ a b “ペトラ 歴史と文化”. ヨルダン政府観光局. 2014年5月10日閲覧。

- ^ 江添 (2010) 60頁。

- ^ 江添 (2010) 65頁。

- ^ “ペトラ【Petra】”. コトバンク(世界大百科事典 第2版). 2014年5月11日閲覧。

- ^ Ross, Martha, Rulers and Governments of the World - Vol1, Earliest Times to 1491, Bowker Publishing Company Ltd, London & New York, 1978

- ^ 徳永 (2012) 134頁。

- ^ 徳永 (2012) 131、133頁。

- ^ a b “世界遺産ライブラリー ペトラ”. NHK世界遺産ライブラリー. 2014年5月10日閲覧。

- ^ 徳永 (2012) 140-141頁。

- ^ “ヨルダン探訪 歴史と文化”. ヨルダン政府観光局. 2014年5月10日閲覧。

- ^ a b 徳永 (2012) 133頁。

- ^ “イスラムの一族 千年の祈り ボスラ”. NHK世界遺産 世界遺産への招待状. 2014年5月11日閲覧。

- ^ 徳永 (2012) 134-135頁。

- ^ 徳永 (2012) 133-134頁。

- ^ 徳永 (2012) 142頁。

- ^ 徳永 (2012) 139頁。

- ^ 徳永 (2012) 139-140頁。

参考文献

- 島崎晋著『目からウロコの中東史』(2005年) ISBN 9784569645544

- 石関順子著『遥かなる中東の風』(2006年) ISBN 9784286015644

- 江添誠 (2010). “コインの銘にみるデカポリス都市の性格”. 西アジア考古学 (日本西アジア考古学会) 第11号.

- 蔀勇造 著「第1章 古代オリエントの世界 第3節 シリア・アラビア半島」、佐藤次高 編『西アジア史 1 アラブ』山川出版、2002年。ISBN 4-634-41380-9。

- 徳永里砂『イスラーム成立前の諸宗教』 8巻、国書刊行会〈イスラーム信仰叢書〉、2012年。ISBN 978-4-336-05211-7。

- 『講談社 世界遺産(第三巻・アジア1)』講談社 (2002年) ISBN 9784062566261