「ウルグ・ベク」の版間の差分

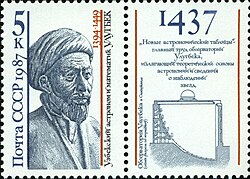

m Category:壊れたファイルへのリンクがあるページ トップ画像を切手の肖像画に |

m (Script) File renamed: File:Soviet Union stamp 1987 CPA 5876.jpg → File:1987 CPA 5876.jpg File renaming criterion #6: Harmonize file names of a set of images (so that only one part of all names di... |

||

| (3人の利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

| 各国語表記 = {{Lang|fa|میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ<br />Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg}} |

| 各国語表記 = {{Lang|fa|میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ<br />Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg}} |

||

| 君主号 = |

| 君主号 = |

||

| 画像 = |

| 画像 = 1987 CPA 5876.jpg |

||

| 画像サイズ = 250px |

| 画像サイズ = 250px |

||

| 画像説明 = ソビエト連邦時代に発行された切手 |

| 画像説明 = ソビエト連邦時代に発行された切手 |

||

| 9行目: | 9行目: | ||

| 戴冠日 = |

| 戴冠日 = |

||

| 別号 = |

| 別号 = |

||

| 全名 = |

| 全名 = |

||

| 出生日 = [[1394年]][[3月22日]] |

| 出生日 = [[1394年]][[3月22日]] |

||

| 生地 = |

| 生地 = [[ソルターニーイェ|スルターニーヤ]] |

||

| 死亡日 = [[1449年]][[10月27日]] |

| 死亡日 = [[1449年]][[10月27日]] |

||

| 没地 = |

| 没地 = |

||

| 埋葬日 = |

| 埋葬日 = |

||

| 埋葬地 = グーリ・アミール廟 |

| 埋葬地 = [[グーリ・アミール廟]] |

||

| 継承者 = |

| 継承者 = |

||

| 継承形式 = |

| 継承形式 = |

||

| 配偶者1 = [[# |

| 配偶者1 = [[#家族##后妃|別記]] |

||

| 配偶者2 = |

| 配偶者2 = |

||

| 配偶者3 = |

| 配偶者3 = |

||

| 28行目: | 28行目: | ||

| 配偶者9 = |

| 配偶者9 = |

||

| 配偶者10 = |

| 配偶者10 = |

||

| 子女 = [[# |

| 子女 = [[#家族##王子|別記]] |

||

| 王家 = [[バルラス]] |

| 王家 = [[バルラス]] |

||

| 王朝 = [[ティムール朝]] |

| 王朝 = [[ティムール朝]] |

||

| 王室歌 = |

|||

| 父親 = [[シャー・ルフ]] |

| 父親 = [[シャー・ルフ]] |

||

| 母親 = [[ガウハ |

| 母親 = [[ガウハル・シャード・アーガー]] |

||

| 宗教 = |

| 宗教 = |

||

| サイン = |

| サイン = |

||

}} |

}} |

||

'''ウルグ・ベク'''({{lang-fa|'''میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ'''}} Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg |

'''ウルグ・ベク'''({{lang-fa|'''میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ'''}} Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg、[[漢籍]]:兀魯伯 [[1394年]][[3月22日]]<ref name="kawaguchi-tt190">川口『ティムール帝国』、190頁</ref> - [[1449年]][[10月27日]]<ref name="horupu">前嶋「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻、246-2148頁</ref><ref>ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、213頁</ref>)は、[[ティムール朝]]の第4代君主(在位: [[1447年]] - 1449年)。[[ティムール]]の四男[[シャー・ルフ]]の長男。幼名は'''ムハンマド・タラガイ'''({{Lang|fa|Muhammad Tāraghay}})。 |

||

文人・学者の保護者となったウルグ・ベクは自身も優れた[[天文学者]]・[[数学者]]・[[文人]]であり<ref name="a-jiten">植村「ウルグ・ベグ」『アジア歴史事典』1巻、350頁</ref>、統治者としての事績よりも学者としての事績を高く評価されている<ref name="horupu"/><ref name="ce-jiten">堀川「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』、83,87頁</ref><ref name="rob89">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁</ref>。ウルグ・ベクによって統治された[[サマルカンド]]では王族や有力者による建設事業が盛んに行われ、町に集まった多くの学者が天文学、数学、暦学などの分野で成果を挙げた<ref>川口『ティムール帝国』、209-210頁</ref>。ウルグ・ベクの治世は[[トルキスタン]]文化の黄金期と呼ばれている<ref name="a-jiten"/>。 |

|||

== 生涯 == |

== 生涯 == |

||

1394年にシャー・ルフと[[ガウハル・シャード・アーガー]]の長男として[[ソルターニーイェ|スルターニーヤ]]で生まれる。シャー・ルフの子にはティムールの父にちなんだムハンマド・タラガイと名付けられたが、ティムールの意向によってウルグ・ベクに改名された<ref name="kawaguchi-tt190"/>。ティムールはペルシア語で「偉大な指揮官」を意味する「アミーリ・キャビール」「アミーリ・ボゾルグ」の称号で呼ばれ、[[テュルク]]の言葉でそれらの称号と同じ意味を持つ「ウルグ・ベク」の名前を与えるほど、孫に期待をかけていたと考えられている<ref name="kawaguchi-tt190"/>。幼少期のウルグ・ベクは、ティムール第一の正室であるサラーイ・ムルクの下で養育される。 |

|||

幼少期は祖母のサライ・ムルクによって養育され、[[1404年]]に[[ムハンマド・スルタン]]の娘エケ・ベギと結婚した<ref>川口琢司『ティムール帝国支配層の研究』(北海道大学出版会, 2007年4月)、54-55頁</ref>。 |

|||

[[1404年]]にティムールによって、ウルグ・ベクと彼の従姉妹のエケ・ベグムの結婚が取り決められる。同年夏に[[サマルカンド]]郊外の牧草地で二人の結婚式が開かれ、式は2か月にわたるものになったといわれている<ref>川口『ティムール帝国』、194頁</ref>。ティムールの中国遠征にはウルグ・ベクも従軍しており<ref name="a-jiten"/>、ティムール死後の内戦においてはシャー・ルフの部下のシャー・マリクとともに[[バルフ]]近郊のアンドゥフドと{{仮リンク|シバルガン|en|Sheberghan}}の統治を命じられた<ref>ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、200頁</ref>。13歳のときに[[ホラーサーン]]地方の一部と[[カスピ海]]南岸の[[マーザンダラーン]]の総督に任じられる。[[1409年]]に王位継承戦を制したシャー・ルフがサマルカンドを制圧すると、ウルグ・ベクはサマルカンド知事に命じられる<ref name="a-jiten"/>。これによりウルグ・ベクを統治者とする地方政権がサマルカンドに成立し、支配期間は40年近くに及んだ<ref>川口『ティムール帝国』、198,195頁</ref>。 |

|||

[[1419年]]に[[ジョチ・ウルス]]の王族[[バラク (ジョチ家)|バラク]]がウルグ・ベクに支援を求め、ウルグ・ベクはバラクに援助を与える<ref>川口『ティムール帝国』、211-212頁</ref>。また、ウルグ・ベクは[[ワイス (モグーリスタン)|ワイス]]との内争に敗れた[[モグーリスタン・ハン国]]の[[シール・ムハンマド]]に援助を与え、バラクとシール・ムハンマドはそれぞれの国で君主の地位に就いた。ウルグ・ベクは2人を通した間接支配を計画していたが、1426年にバラクは[[シルダリヤ川|シル川]]中流域のティムール帝国領を占領して敵対し、シール・ムハンマドもウルグ・ベクに従属の意思を見せなかった<ref>川口『ティムール帝国』、212-213頁</ref>。[[1425年]]に2月にウルグ・ベクは[[モグーリスタン]]遠征を実施し、同年5月にモグール軍に勝利を収めた<ref name="kawaguchi-tt213">川口『ティムール帝国』、213頁</ref>。遠征軍は[[天山山脈|天山山中]]のユルドゥズ草原([[バインブルク草原]])に到達し、帰国した<ref name="kawaguchi-tt213"/>。[[1427年]]にウルグ・ベクはシャー・ルフから派遣された援軍と共に北方の[[ウズベク|ウズベク族]]の討伐に向かうが、敗北する。シャー・ルフは遠征の失敗に非常に落胆し、一時はウルグ・ベクからサマルカンドの統治権を没収しようと考えていたといわれている<ref>ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、209頁</ref>。ウズベク遠征の失敗以後、ウルグ・ベクは対外政策に消極的な姿勢をとるようになる<ref name="kubo142">久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、142頁</ref>。 |

|||

[[1447年]]にシャー・ルフが没した後に各地で王族たちの反乱が発生し、ウルグ・ベクの母のガウハール・シャードは孫(ウルグ・ベクにとっての甥)のアラー・ウッダウラを擁立した。ウルグ・ベクはアラー・ウッダウラに捕らえられた長子の[[アブドゥッラティーフ]]を解放するため、彼と和約を結んだ<ref name="tks">デニスン・ロス、ヘンリ・スクライン『トゥルキスタン アジアの心臓部』(三橋冨治男訳, ユーラシア叢書, 原書房, 1976年)、251頁</ref>。取り決めに従ってアブドゥッラティーフは解放されたが他の条件は履行されず、ウルグ・ベクとアラー・ウッダウラの戦争は再開される<ref name="tks"/>。[[1448年]]にウルグ・ベクはアラー・ウッダウラに勝利して[[マシュハド]]を占領し、アブドゥッラティーフはヘラートの制圧に成功した。しかし、ウルグ・ベクの遠征中にサマルカンドがウズベクの襲撃を受け、町は破壊と略奪の被害を受けた。ウルグ・ベクはシャー・ルフが本拠地としていたヘラートからサマルカンドに首都機能を移転しようと考え、シャー・ルフの遺体をサマルカンドの[[グーリ・アミール廟]]に移して帰国する<ref name="rob87">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、87頁</ref>。 |

|||

ウルグ・ベクは[[占星術]]に強い関心を持ち、占いで自分の息子に殺される結果が出た後にアブドゥッラティーフを遠ざけるようになり、次男のアブドゥルアズィーズを後継者にするように考え始めたといわれている<ref>ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、212頁</ref>。ヘラートは[[トルクメン人]]の襲撃を受けて破壊され、バルフに駐屯していたアブドゥッラティーフはウルグ・ベクに対して反乱を起こした<ref name="tks"/>。1449年秋にアブドゥッラティーフの軍はサマルカンドに接近し、ウルグ・ベクはアブドゥルアズィーズとともに迎撃に出たが敗北する<ref name="horupu"/>。ウルグ・ベクはアブドゥッラティーフに[[ハッジ|メッカ巡礼]]を願い出て許されたが、サマルカンドを出た後にアブドゥッラティーフの派遣した刺客によって殺害される<ref name="horupu"/><ref name="rob87"/>。 |

|||

[[1941年]]にウルグ・ベクの墓陵から、彼の頭蓋骨が発見された<ref name="a-jiten"/>。ウルグ・ベクの生誕600周年にあたる1994年は「ウルグ・ベクの年」に指定され、様々な式典が行われた<ref name="ce-jiten"/>。 |

|||

[[1405年]]に[[ホラーサーン]]地方の一部と[[マーザンダラーン州|マーザンダラーン]]の総督に任ぜられ<ref name="horupu">前嶋「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻</ref>、ティムールの[[明]]遠征にも従軍した。父の即位後は[[サマルカンド]]の総督として[[アムダリヤ川|アムダリヤ]]以北の[[トランスオクシアナ]]、[[シルダリヤ川|シルダリヤ]]北部の西[[トルキスタン]]を領地とし、後見人である[[シャー・マリク]]が[[ホラズム]]地方に転任した後は[[ヘラート]]からの干渉をほとんど受けることなく、自由に統治を行った<ref name="horikawa142">堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、142頁</ref>。 |

|||

== 政策 == |

|||

施政の方針として、イスラーム法([[シャリーア]])を遵守した父とは逆に、モンゴルの伝統を重視した統治を布いた<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、142頁 ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁</ref>。チンギス家出身の女性と結婚していた縁戚関係から「キュレゲン([[チンギス・カン]]の婿)」を名乗って傀儡のハンを立て、領民にモンゴル式の税を課した<ref name="robin89">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁</ref>。ただしティムールと異なり、硬貨にはハンではなくシャー・ルフの名を刻み、遠征にハンを伴わずサマルカンド内の邸宅に監禁していた<ref name="horikawa142"/>。当時のサマルカンドでは楽師と歌手を招いた酒宴が催され、自由な空気が流れており<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、143頁 ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁</ref>、一方でモスク、マドラサ、モザイクで彩られた公衆浴場<ref name="horupu"/>などの公共施設を建設しており、[[ウラマー]]とも良好な関係にあった<ref>堀川「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、143頁</ref>。ある時、イスラームの宗教監視官([[ムフタスィブ]])にシャリーアに反する不道徳を改めるよう叱責されたがウルグ・ベクは意に介さず、また叱責したムフタスィブに害が与えられることもなかった<ref name="robin89"/>。 |

|||

サマルカンド総督となったウルグ・ベクは37年にわたってマーワラーアンナフル地方を統治し、平和な時代が続いた<ref name="a-jiten"/>。ウルグ・ベクは原則的にはヘラートのシャー・ルフからの指示に従っていたが、シャー・ルフの指示に現れていない独自の政策も実施されていた<ref>川口『ティムール帝国』、210-211頁</ref>。しかし、ウルグ・ベクが実施した政策の詳細は不明な点が多い<ref name="ce-jiten"/><ref>川口『ティムール帝国』、200頁</ref>。ウルグ・ベクの治世には新しい貨幣が鋳造され、商業の発達が促進された<ref name="ce-jiten"/>。ウルグ・ベク時代のサマルカンドにはティムール時代と同様の自由で享楽的な空気が流れ<ref>久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、143頁</ref>、美と人生の楽しみを好む性格と学術上の事績から[[ルネサンス]]的な君主にも例えられる<ref name="raf210">ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、210頁</ref>。 |

|||

イスラームの伝統に基づいた支配を敷いた父のシャー・ルフと異なり、ウルグ・ベクはテュルク・モンゴルの伝統に則った支配を志向した<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、80,87頁</ref>。ウルグ・ベクはチンギス裔の人間を傀儡のハンに擁立し<ref name="ce-jiten"/><ref name="kubo142"/>、傀儡のハンの名の下に命令を発した<ref name="rob89"/>。[[チンギス・カン]]の血を引かないウルグ・ベクはチンギス家の王女たちとの結婚によって血統を強化したが、この婚姻政策にはキュレゲン(娘婿)の称号を使用していた祖父のティムールの存在があったと考えられている<ref name="kawaguchi-tt193">川口『ティムール帝国』、193頁</ref>。ウルグ・ベクはティムールと同じくキュレゲン(娘婿)の称号を用い、ウルグ・ベクが発行した貨幣にはウルグ・ベクとティムールの名前、キュレゲンの称号が刻まれていた<ref name="kawaguchi-tt193"/>。ウルグ・ベクによってサマルカンドのティムールの墓に[[ネフライト|軟玉]]製のセノタプ(模棺)が置かれ、セノタプには伝説上のモンゴルの王妃[[アラン・ゴア]]に遡る一族の系譜が刻まれた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、73,87頁</ref>。セノタプの素材となった軟玉は1425年のモグーリスタン遠征の際に[[カルシ]]から持ち帰ったもので、かつてモグーリスタン遠征を行ったティムールがこれをサマルカンドに持ち帰ろうとしたが果たせなかったと伝えられている<ref>川口『ティムール帝国』、213-214頁</ref>。 |

|||

外交においては、北方に興った[[ウズベク]]族、東方[[モグーリスタン]]の[[モグーリスタン・ハン国]]に対して親征を行った<ref name="horikawa142"/>。しかしウズベクの討伐に失敗してアムダリヤ下流域とシルダリヤ中流域を失い、[[1427年]]にシャー・ルフが派遣した援軍と共同で[[スグナク]]遠征を行うがジョチ家の[[バラク・ハン]]に敗れ、以降は、軍事遠征に消極的な方針を採るようになった<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、142頁 S.G.クシャルトゥルヌイ、T.I.スミルノフ「カザフスタン中世史」『アイハヌム2003』、82頁</ref>。明に対して外交の使節を送り、[[永楽 (明)|永楽]]13年([[1415年]])から[[永楽帝]]と贈答品のやり取りを行った記録が残る<ref name="ming">『明史』巻332、列伝220、西域4、撒馬児罕</ref>。[[正統 (明)|正統]]4年([[1439年]])に明に贈った名馬は[[英宗 (明)|正統帝]]を喜ばせ、正統帝は馬に縁起のいい名前を付けて画家に姿を描かせて<ref name="ming"/>、より良い返礼の品をウルグ・ベクに贈った<ref name="ming"/>。ウルグ・ベク時代の建造物には中国の技術の影響が見られるものもあり<ref name="horupu"/>、その1つにチーニー・ハーネ(中国の楼閣)が挙げられる。 |

|||

ウルグ・ベクの統治下では[[マドラサ]](神学校)などの公共施設が多く建築され、それらの施設には土地が[[ワクフ]](寄進財産)として寄進され、ワクフからあがる収益によって施設の維持と管理が行われていた<ref>川口『ティムール帝国』、205頁</ref>。ウルグ・ベクの建造物の中には後世に崩壊したものもあるが、サマルカンド、ブハラには彼の建てたマドラサが残る([[ウルグ・ベク・マドラサ]]、[[ウルグ・ベク・マドラサ (ブハラ)]])<ref name="horupu"/>。また、ティムールの治世に建設が開始された[[グーリ・アミール廟]]は、ウルグ・ベクの時代に完成した<ref name="raf210"/>。 |

|||

[[1447年]]に父シャー・ルフが死去すると跡を継ぐが、国内にはシャー・ルフの後継者を称する王族は彼以外にもいた。翌[[1448年]]に母ガウハル・シャードが擁するアラー・ウッダウラを破り、長子の[[アブドゥッラティーフ]]にヘラートを占領させた。ヘラートからシャー・ルフの遺体をサマルカンドに持ち帰って[[グーリ・アミール廟]]に埋葬し、行政の中心をサマルカンドに移行する意思を表明した<ref name="robin87">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、87頁</ref>。しかし、サマルカンドへの帰還を不服とした<ref name="robin87"/>アブドゥッラティーフが[[バルフ]]で反乱を起こし、1449年の秋にアブドゥッラティーフの軍はサマルカンドに迫った。次男のアブドゥル・アズィーズと共に戦うが敗れ、退却しようとするがサマルカンドの城門は閉ざされ、やむなく降伏した<ref name="horupu"/>。[[ハッジ|メッカ巡礼]]を条件に助命を願うが、サマルカンドを発った後に追手に捕らえられ、近くの村落で斬首された。 |

|||

ウルグ・ベクはサマルカンド総督時代から中国の[[明]]に対してたびたび使節を派遣した<ref name="horupu"/>。[[1439年]]にウルグ・ベクが贈った良馬は明の[[英宗 (明)|英宗]]に気に入られ、英宗は馬の姿を描かせて縁起のいい名前を付けた<ref name="horupu"/>。1449年にウルグ・ベクの派遣した使節が明の宮廷を訪れたが、この年にウルグ・ベクは殺害されたために彼が派遣した最後の使者となり、英宗は[[土木の変]]で[[オイラト]]の捕虜とされた<ref name="horupu"/>。ウルグ・ベクがサマルカンドに建てた絵画館は、中国の影響を色濃く受けた壁画で装飾されていたといわれている<ref name="a-jiten"/>。 |

|||

[[ウズベキスタン]]が独立した後、生誕600周年を迎えた[[1994年]]はウルグ・ベクの年に指定され、国家行事が多く行われた。 |

|||

== 学 |

== 学術面の事績 == |

||

[[Image:Ulugh Beg observatory.JPG|thumb|250px|rightt|サマルカンドのウルグ・ベク天文台内部]] |

[[Image:Ulugh Beg observatory.JPG|thumb|250px|rightt|サマルカンドのウルグ・ベク天文台内部]] |

||

カディーザーデ・ルーミー、[[アル=カーシー|ギヤースッディーン・アル=カーシー]]らで構成される学者の集団を率いて、ウルグ・ベクは[[1420年]]ごろに完成した[[ウルグ・ベク天文台]]で天文観測を行った。[[1437年]]<ref name="kubo142"/>/[[1441年|41年]]頃<ref name="ce-jiten"/>にウルグ・ベクたちの観測結果は天文表としてまとめられ、従来使用されていた[[ナスィールッディーン・トゥースィー]]の天文表に代わって使用されるようになった<ref name="rob88">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、88頁</ref>。天文表には1,018の[[恒星]]が記録され、うち約900の星の記録は実際の観測に基づいており、サマルカンドでの観測が困難な星については[[クラウディオス・プトレマイオス|プトレマイオス]]の『[[アルマゲスト]]』の記録に修正を加えたものが収録されている<ref>矢島『アラビア科学史序説』、93頁</ref>。計算に少数、円周率を用いた星の観測は、当時のヨーロッパ世界の研究水準を凌駕していた<ref name="rob88"/>。オリジナルの天文表がどのような言語で書かれていたかは判明していないが、[[アラビア語]]、もしくはペルシア語で書かれていた説が有力視されている<ref>矢島『アラビア科学史序説』、90-92頁</ref>。 |

|||

一般にウルグ・ベクは軍事と政治よりも学芸、特に天文学で実績を残した人物として考えられており<ref>前嶋「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻 堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、142頁 ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、87-89頁</ref>、[[ソビエト連邦]]時代においても大学者としてウズベキスタン国民の尊敬を集めていた<ref name="jiten"/>。今日でも、[[ウズベキスタン国立大学]]には彼の名が冠されている。 |

|||

ウルグ・ベクらによって作成された天文表は精度が高く、[[ヨハネス・ケプラー]]の台頭に至るまで重要視されていた<ref>矢島『アラビア科学史序説』、88頁</ref>。17世紀の[[オックスフォード]]の天文学者John Greavesは5種類の写本を使用してウルグ・ベクの天文表の研究を試みたが、彼の死のために研究が完成を見ることはなかった<ref name="yajima90">矢島『アラビア科学史序説』、90頁</ref>。1665年には、トーマス・ハイドによってヨーロッパで初めてウルグ・ベクの天文表が出版された<ref name="yajima90"/>。 |

|||

[[1417年]]に[[サマルカンド]]の現在[[レギスタン広場]]がある場所で[[ウルグ・ベク・マドラサ]]の建設を開始し、[[1420年]]に2階建て<ref name="Seki112">関『ウズベキスタン シルクロードのオアシス』、112頁</ref>のマドラサを完成させた。マドラサは星をモチーフとした<ref name="Seki112"/>タイルで飾られ、講堂ではウルグ・ベク自身も学生たちに[[クルアーン]]の講義をしていた<ref>矢島『アラビア科学史序説』、89頁</ref>。講堂のほかに研究用の小部屋が50あり、小部屋は2人の学生に割り当てられた<ref name="Seki112"/>。このマドラサの出身者として、円周率の計算で知られる[[アル=カーシー|ジャムシード・ギヤースッディーン・アル・カーシー]]、[[鷹匠]]から取り立てられ後に[[オスマン帝国]]の天文台長となった[[アリー・クシュチ]]らがおり、彼らはウルグ・ベクの共同研究者として天体の観測に従事した。それ以外にも、[[ブハラ]]と[[ギジュドゥボン]]に神学校を建設、[[1418年]]に建てられたブハラのマドラサは中央アジア最古のマドラサとして知られる<ref>関治晃『ウズベキスタン シルクロードのオアシス』、73頁</ref>。 |

|||

ウルグ・ベクの伝統的なイスラーム諸学への関心は、自然科学への関心に比べて低かった<ref>久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、142-143頁</ref>。一方でウルグ・ベクは幼少期からコーランの全てを暗誦することができ、7種類の暗誦法について精通していたといわれる<ref name="horupu"/><ref name="raf211">ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、211頁</ref>。ウルグ・ベクは自身が建設したマドラサで教鞭を執り、[[クルアーン|コーラン]]について講義を行っていた<ref>矢島『アラビア科学史序説』、89頁</ref>。ウルグ・ベクは科学的問題の把握と立証にへつらいや世辞は不必要なものだと考え、学生たちに命じて対等な立場で議論を行った<ref name="rob89">ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁</ref>。議論の際にあえて不適切な意見を述べ、自分の意見を鵜呑みにした学生の誤りを正すこともあった<ref name="rob89"/>。 |

|||

[[1420年]]にはサマルカンド郊外に[[六分儀]]が設置された[[ウルグ・ベク天文台]]を建設した。[[1437年]]に完成させた<ref name="horikawa142"/>『ウルグ・ベク天文表』(『スルターンの新天文表』『キュレゲンの新天文表』の原題でも知られる)には、天文台で観測された1018の星の軌跡が記録されている<ref>矢島『アラビア科学史序説』、93頁 関『ウズベキスタン シルクロードのオアシス』、112頁</ref>。そのうち約900は独自の観測に基づき、サマルカンドでの観測が困難である残りの星については、[[プトレマイオス]]の『[[アルマゲスト]]』の記録に修正を加えて記載した<ref>矢島『アラビア科学史序説』、93頁</ref>。ウルグ・ベクは太陽の観測記録から[[年|1年]]を365日6時間10分8秒と割り出したが、この結果は現在のコンピューターで計算された[[恒星年]](365日6時間9分9.6秒)と比べて1分程度しか異ならない<ref name="Seki112"/>正確なものだった。『ウルグ・ベク天文表』は[[アラビア語]]、[[トルコ語]]<ref>堀川徹「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、240頁</ref>に訳され、[[1655年]]には[[ロンドン]]で[[ラテン語]]の抄訳が出版され<ref>堀川「モンゴル帝国とティムール帝国」『中央ユーラシア史』、142頁 ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、88頁</ref>、『スルタンのジージュ』と呼ばれてヨーロッパの天文学者にも使用された<ref name="horupu"/>。この一連の天文学上の成果をウルグ・ベク1人の功績とするのは語弊があり、アリー・クシュチ、カーディーザーデ・ルーミー、アル・カーシーら6-70人<ref name="jiten"/>の天文学者との共同作業の賜物とするのが適切である<ref name="horikawa142"/>。しかし、この天文台はアブドゥッラティーフによって破壊され<ref name="horupu"/>、現在はサマルカンドの郊外に遺構が残る。 |

|||

ティムール朝期に成立した歴史書『四ウルス史』の編纂にはウルグ・ベクが関わっていた、あるいは彼自身が著した本だと考えられている<ref name="ce-jiten"/><ref>川口『ティムール帝国』、227頁</ref>。 |

|||

詩文にも造詣が深く、[[ペルシア語]]と[[チャガタイ語|チャガタイ・トルコ語]]で作詩を行った<ref name="jiten"/>。弟[[バイスングル (シャー・ルフの子)|バイスングル]]と作詩の技法についてやり取りを交わした記録が残る<ref name="horupu"/>。現在は散佚して一部が残る歴史書『4ウルス史』の編纂者とも言われているが、この意見に対しては異論が多い<ref name="jiten"/>。 |

|||

== |

== 人物像 == |

||

ウルグ・ベクはペルシア語、アラビア語、[[テュルク諸語|テュルク語]]を自由に使い分けることができたと伝えられている<ref name="raf211"/>。ウルグ・ベクは狩猟を趣味とし、日時、場所、獲物を狩りの都度に書き残していた<ref name="horupu"/><ref name="raf210"/>。部下が狩りの記録を紛失した時にウルグ・ベクは数年にわたる狩りの記録を口述して書き取らせ、新しい記録帳を作成させた。後に最初の記録帳が見つかった時にウルグ・ベクの記憶に拠った新しい記録と照らし合わせてみると、原簿と異なる点は数か所しか見つからなかったと伝えられている<ref name="horupu"/><ref>ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、210-211頁</ref>。 |

|||

ウルグ・ベクは音楽を好み、自身も楽器の演奏を行った<ref name="raf210"/>。軟玉の製品を愛好したことも知られ、彼の名前が刻まれた工芸品が数点存在する<ref>川口『ティムール帝国』、214-215頁</ref>。 |

|||

== ギャラリー == |

== ギャラリー == |

||

| 75行目: | 87行目: | ||

== 家族 == |

== 家族 == |

||

=== 后妃 === |

=== 后妃 === |

||

* エケ・ベギ(? - [[1419年]]<ref name="kawaguchi-tt192">川口『ティムール帝国』、192頁</ref>) - [[ジャハーンギール (ティムール朝)|ジャハーンギール]]の子スルターン・ムハンマドの娘。母方の祖父に[[バヤン・クリ]]・ハンを持つ<ref name="kawaguchi-tt192"/> |

|||

* エケ・ベギ |

|||

* スルタン・バディ・アル・ムルク |

* スルターン・バディー・アル・ムルク - [[ハリール・スルタン]]の娘<ref name="kawaguchi-tt192"/> |

||

* アク・スルターン・ハニカ - [[スルタン・マフムード (西チャガタイ)|スルタン・マフムード]]の娘<ref name="kawaguchi-tt192"/> |

|||

* アキ・スルタン・ハニカ |

|||

* フ |

* フスニ・ニガール・ハニカ - [[シャムイ・ジャハーン]]の娘<ref name="kawaguchi-tt192"/> |

||

* シ |

* シェケル・ビー・ハニカ - [[ジョチ・ウルス]]の王女<ref name="kawaguchi-tt192"/> |

||

* ミヒル・スルタン |

* ミヒル・スルタン |

||

* ダウラト・バヒト・ハトゥン |

* ダウラト・バヒト・ハトゥン |

||

| 89行目: | 101行目: | ||

* ハタン・ハトゥン |

* ハタン・ハトゥン |

||

* ルカイヤ・ハトゥン・アルラト |

* ルカイヤ・ハトゥン・アルラト |

||

他に名前不詳の后妃が2名いた<ref>ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、85頁</ref>。 |

|||

=== 王子 === |

=== 王子 === |

||

| 111行目: | 123行目: | ||

* アカ・ベギム |

* アカ・ベギム |

||

* タガイ・シャー |

* タガイ・シャー |

||

* ラビア・スルタン・ベギム - [[ウズベク]]の指導者[[アブル=ハイル・ハン (シャイバーニー朝)|アブル=ハイル]]の妻 |

* ラビア・スルタン・ベギム - [[ウズベク]]の指導者[[アブル=ハイル・ハン (シャイバーニー朝)|アブル=ハイル]]の妻<ref>堀川徹「民族社会の形成」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月)、152頁</ref> |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 117行目: | 129行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* |

* 植村清二「ウルグ・ベグ」『アジア歴史事典』1巻収録(平凡社, 1959年) |

||

* 川口琢司『ティムール帝国』(講談社選書メチエ, 講談社, 2014年3月) |

|||

* [[前嶋信次]]「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻(桑原武夫編, [[ほるぷ出版]], 1978年 - 1981年) |

|||

* |

* 久保一之「ティムール帝国」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月) |

||

* |

* 堀川徹「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』収録(平凡社, 2005年4月) |

||

* |

* 前嶋信次「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻収録(桑原武夫編, ほるぷ出版, 1980年12月) |

||

* 矢島祐利『アラビア科学史序説』(岩波書店, 1977年3月) |

|||

* S.G.クシャルトゥルヌイ、T.I.スミルノフ「カザフスタン中世史」『アイハヌム2003』([[加藤九祚]]訳, [[学校法人東海大学出版会|東海大学出版会]], [[2003年]]) |

|||

* ルスタン・ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』収録(加藤九祚訳, 東海大学出版会, 2008年10月) |

|||

* 堀川徹「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』([[平凡社]], 2005年4月) |

|||

* |

* フランシス・ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』(月森左知訳, 小名康之監修, 創元社, 2009年5月) |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 131行目: | 143行目: | ||

* [[ウルグ・ベク (クレーター)]]:[[月]]の[[クレーター]]。天文学者としての功績を称えて[[ヨハン・ハインリッヒ・メドラー]]により命名された。 |

* [[ウルグ・ベク (クレーター)]]:[[月]]の[[クレーター]]。天文学者としての功績を称えて[[ヨハン・ハインリッヒ・メドラー]]により命名された。 |

||

{{ム |

{{ティムール朝君主|||[[ティムール朝]]第4代君主}} |

||

{{DEFAULTSORT:うるくへく}} |

{{DEFAULTSORT:うるくへく}} |

||

[[Category:ティムール朝の君主]] |

[[Category:ティムール朝の君主]] |

||

[[Category:天文学者]] |

[[Category:天文学者]] |

||

| ⚫ | |||

[[Category:教育者]] |

[[Category:教育者]] |

||

| ⚫ | |||

[[Category:1394年生]] |

[[Category:1394年生]] |

||

[[Category:1449年没]] |

[[Category:1449年没]] |

||

[[Category:暗殺された人物]] |

[[Category:暗殺された人物]] |

||

{{normdaten}} |

|||

{{Link FA|sl}} |

{{Link FA|sl}} |

||

2014年8月29日 (金) 12:13時点における版

| ウルグ・ベク میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg | |

|---|---|

ソビエト連邦時代に発行された切手 | |

| 在位 | 1447年 - 1449年 |

| 出生 |

1394年3月22日 スルターニーヤ |

| 死去 |

1449年10月27日 |

| 埋葬 | グーリ・アミール廟 |

| 配偶者 | 別記 |

| 子女 | 別記 |

| 家名 | バルラス |

| 王朝 | ティムール朝 |

| 父親 | シャー・ルフ |

| 母親 | ガウハル・シャード・アーガー |

ウルグ・ベク(ペルシア語: میرزا محمد طارق بن شاہرخ الغبیگ Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ Beg、漢籍:兀魯伯 1394年3月22日[1] - 1449年10月27日[2][3])は、ティムール朝の第4代君主(在位: 1447年 - 1449年)。ティムールの四男シャー・ルフの長男。幼名はムハンマド・タラガイ(Muhammad Tāraghay)。

文人・学者の保護者となったウルグ・ベクは自身も優れた天文学者・数学者・文人であり[4]、統治者としての事績よりも学者としての事績を高く評価されている[2][5][6]。ウルグ・ベクによって統治されたサマルカンドでは王族や有力者による建設事業が盛んに行われ、町に集まった多くの学者が天文学、数学、暦学などの分野で成果を挙げた[7]。ウルグ・ベクの治世はトルキスタン文化の黄金期と呼ばれている[4]。

生涯

1394年にシャー・ルフとガウハル・シャード・アーガーの長男としてスルターニーヤで生まれる。シャー・ルフの子にはティムールの父にちなんだムハンマド・タラガイと名付けられたが、ティムールの意向によってウルグ・ベクに改名された[1]。ティムールはペルシア語で「偉大な指揮官」を意味する「アミーリ・キャビール」「アミーリ・ボゾルグ」の称号で呼ばれ、テュルクの言葉でそれらの称号と同じ意味を持つ「ウルグ・ベク」の名前を与えるほど、孫に期待をかけていたと考えられている[1]。幼少期のウルグ・ベクは、ティムール第一の正室であるサラーイ・ムルクの下で養育される。

1404年にティムールによって、ウルグ・ベクと彼の従姉妹のエケ・ベグムの結婚が取り決められる。同年夏にサマルカンド郊外の牧草地で二人の結婚式が開かれ、式は2か月にわたるものになったといわれている[8]。ティムールの中国遠征にはウルグ・ベクも従軍しており[4]、ティムール死後の内戦においてはシャー・ルフの部下のシャー・マリクとともにバルフ近郊のアンドゥフドとシバルガンの統治を命じられた[9]。13歳のときにホラーサーン地方の一部とカスピ海南岸のマーザンダラーンの総督に任じられる。1409年に王位継承戦を制したシャー・ルフがサマルカンドを制圧すると、ウルグ・ベクはサマルカンド知事に命じられる[4]。これによりウルグ・ベクを統治者とする地方政権がサマルカンドに成立し、支配期間は40年近くに及んだ[10]。

1419年にジョチ・ウルスの王族バラクがウルグ・ベクに支援を求め、ウルグ・ベクはバラクに援助を与える[11]。また、ウルグ・ベクはワイスとの内争に敗れたモグーリスタン・ハン国のシール・ムハンマドに援助を与え、バラクとシール・ムハンマドはそれぞれの国で君主の地位に就いた。ウルグ・ベクは2人を通した間接支配を計画していたが、1426年にバラクはシル川中流域のティムール帝国領を占領して敵対し、シール・ムハンマドもウルグ・ベクに従属の意思を見せなかった[12]。1425年に2月にウルグ・ベクはモグーリスタン遠征を実施し、同年5月にモグール軍に勝利を収めた[13]。遠征軍は天山山中のユルドゥズ草原(バインブルク草原)に到達し、帰国した[13]。1427年にウルグ・ベクはシャー・ルフから派遣された援軍と共に北方のウズベク族の討伐に向かうが、敗北する。シャー・ルフは遠征の失敗に非常に落胆し、一時はウルグ・ベクからサマルカンドの統治権を没収しようと考えていたといわれている[14]。ウズベク遠征の失敗以後、ウルグ・ベクは対外政策に消極的な姿勢をとるようになる[15]。

1447年にシャー・ルフが没した後に各地で王族たちの反乱が発生し、ウルグ・ベクの母のガウハール・シャードは孫(ウルグ・ベクにとっての甥)のアラー・ウッダウラを擁立した。ウルグ・ベクはアラー・ウッダウラに捕らえられた長子のアブドゥッラティーフを解放するため、彼と和約を結んだ[16]。取り決めに従ってアブドゥッラティーフは解放されたが他の条件は履行されず、ウルグ・ベクとアラー・ウッダウラの戦争は再開される[16]。1448年にウルグ・ベクはアラー・ウッダウラに勝利してマシュハドを占領し、アブドゥッラティーフはヘラートの制圧に成功した。しかし、ウルグ・ベクの遠征中にサマルカンドがウズベクの襲撃を受け、町は破壊と略奪の被害を受けた。ウルグ・ベクはシャー・ルフが本拠地としていたヘラートからサマルカンドに首都機能を移転しようと考え、シャー・ルフの遺体をサマルカンドのグーリ・アミール廟に移して帰国する[17]。

ウルグ・ベクは占星術に強い関心を持ち、占いで自分の息子に殺される結果が出た後にアブドゥッラティーフを遠ざけるようになり、次男のアブドゥルアズィーズを後継者にするように考え始めたといわれている[18]。ヘラートはトルクメン人の襲撃を受けて破壊され、バルフに駐屯していたアブドゥッラティーフはウルグ・ベクに対して反乱を起こした[16]。1449年秋にアブドゥッラティーフの軍はサマルカンドに接近し、ウルグ・ベクはアブドゥルアズィーズとともに迎撃に出たが敗北する[2]。ウルグ・ベクはアブドゥッラティーフにメッカ巡礼を願い出て許されたが、サマルカンドを出た後にアブドゥッラティーフの派遣した刺客によって殺害される[2][17]。

1941年にウルグ・ベクの墓陵から、彼の頭蓋骨が発見された[4]。ウルグ・ベクの生誕600周年にあたる1994年は「ウルグ・ベクの年」に指定され、様々な式典が行われた[5]。

政策

サマルカンド総督となったウルグ・ベクは37年にわたってマーワラーアンナフル地方を統治し、平和な時代が続いた[4]。ウルグ・ベクは原則的にはヘラートのシャー・ルフからの指示に従っていたが、シャー・ルフの指示に現れていない独自の政策も実施されていた[19]。しかし、ウルグ・ベクが実施した政策の詳細は不明な点が多い[5][20]。ウルグ・ベクの治世には新しい貨幣が鋳造され、商業の発達が促進された[5]。ウルグ・ベク時代のサマルカンドにはティムール時代と同様の自由で享楽的な空気が流れ[21]、美と人生の楽しみを好む性格と学術上の事績からルネサンス的な君主にも例えられる[22]。

イスラームの伝統に基づいた支配を敷いた父のシャー・ルフと異なり、ウルグ・ベクはテュルク・モンゴルの伝統に則った支配を志向した[23]。ウルグ・ベクはチンギス裔の人間を傀儡のハンに擁立し[5][15]、傀儡のハンの名の下に命令を発した[6]。チンギス・カンの血を引かないウルグ・ベクはチンギス家の王女たちとの結婚によって血統を強化したが、この婚姻政策にはキュレゲン(娘婿)の称号を使用していた祖父のティムールの存在があったと考えられている[24]。ウルグ・ベクはティムールと同じくキュレゲン(娘婿)の称号を用い、ウルグ・ベクが発行した貨幣にはウルグ・ベクとティムールの名前、キュレゲンの称号が刻まれていた[24]。ウルグ・ベクによってサマルカンドのティムールの墓に軟玉製のセノタプ(模棺)が置かれ、セノタプには伝説上のモンゴルの王妃アラン・ゴアに遡る一族の系譜が刻まれた[25]。セノタプの素材となった軟玉は1425年のモグーリスタン遠征の際にカルシから持ち帰ったもので、かつてモグーリスタン遠征を行ったティムールがこれをサマルカンドに持ち帰ろうとしたが果たせなかったと伝えられている[26]。

ウルグ・ベクの統治下ではマドラサ(神学校)などの公共施設が多く建築され、それらの施設には土地がワクフ(寄進財産)として寄進され、ワクフからあがる収益によって施設の維持と管理が行われていた[27]。ウルグ・ベクの建造物の中には後世に崩壊したものもあるが、サマルカンド、ブハラには彼の建てたマドラサが残る(ウルグ・ベク・マドラサ、ウルグ・ベク・マドラサ (ブハラ))[2]。また、ティムールの治世に建設が開始されたグーリ・アミール廟は、ウルグ・ベクの時代に完成した[22]。

ウルグ・ベクはサマルカンド総督時代から中国の明に対してたびたび使節を派遣した[2]。1439年にウルグ・ベクが贈った良馬は明の英宗に気に入られ、英宗は馬の姿を描かせて縁起のいい名前を付けた[2]。1449年にウルグ・ベクの派遣した使節が明の宮廷を訪れたが、この年にウルグ・ベクは殺害されたために彼が派遣した最後の使者となり、英宗は土木の変でオイラトの捕虜とされた[2]。ウルグ・ベクがサマルカンドに建てた絵画館は、中国の影響を色濃く受けた壁画で装飾されていたといわれている[4]。

学術面の事績

カディーザーデ・ルーミー、ギヤースッディーン・アル=カーシーらで構成される学者の集団を率いて、ウルグ・ベクは1420年ごろに完成したウルグ・ベク天文台で天文観測を行った。1437年[15]/41年頃[5]にウルグ・ベクたちの観測結果は天文表としてまとめられ、従来使用されていたナスィールッディーン・トゥースィーの天文表に代わって使用されるようになった[28]。天文表には1,018の恒星が記録され、うち約900の星の記録は実際の観測に基づいており、サマルカンドでの観測が困難な星についてはプトレマイオスの『アルマゲスト』の記録に修正を加えたものが収録されている[29]。計算に少数、円周率を用いた星の観測は、当時のヨーロッパ世界の研究水準を凌駕していた[28]。オリジナルの天文表がどのような言語で書かれていたかは判明していないが、アラビア語、もしくはペルシア語で書かれていた説が有力視されている[30]。

ウルグ・ベクらによって作成された天文表は精度が高く、ヨハネス・ケプラーの台頭に至るまで重要視されていた[31]。17世紀のオックスフォードの天文学者John Greavesは5種類の写本を使用してウルグ・ベクの天文表の研究を試みたが、彼の死のために研究が完成を見ることはなかった[32]。1665年には、トーマス・ハイドによってヨーロッパで初めてウルグ・ベクの天文表が出版された[32]。

ウルグ・ベクの伝統的なイスラーム諸学への関心は、自然科学への関心に比べて低かった[33]。一方でウルグ・ベクは幼少期からコーランの全てを暗誦することができ、7種類の暗誦法について精通していたといわれる[2][34]。ウルグ・ベクは自身が建設したマドラサで教鞭を執り、コーランについて講義を行っていた[35]。ウルグ・ベクは科学的問題の把握と立証にへつらいや世辞は不必要なものだと考え、学生たちに命じて対等な立場で議論を行った[6]。議論の際にあえて不適切な意見を述べ、自分の意見を鵜呑みにした学生の誤りを正すこともあった[6]。

ティムール朝期に成立した歴史書『四ウルス史』の編纂にはウルグ・ベクが関わっていた、あるいは彼自身が著した本だと考えられている[5][36]。

人物像

ウルグ・ベクはペルシア語、アラビア語、テュルク語を自由に使い分けることができたと伝えられている[34]。ウルグ・ベクは狩猟を趣味とし、日時、場所、獲物を狩りの都度に書き残していた[2][22]。部下が狩りの記録を紛失した時にウルグ・ベクは数年にわたる狩りの記録を口述して書き取らせ、新しい記録帳を作成させた。後に最初の記録帳が見つかった時にウルグ・ベクの記憶に拠った新しい記録と照らし合わせてみると、原簿と異なる点は数か所しか見つからなかったと伝えられている[2][37]。

ウルグ・ベクは音楽を好み、自身も楽器の演奏を行った[22]。軟玉の製品を愛好したことも知られ、彼の名前が刻まれた工芸品が数点存在する[38]。

ギャラリー

-

サマルカンドのウルグ・ベク・マドラサ

-

ブハラのウルグ・ベク・マドラサ

-

ウルグ・ベク天文台

-

「ウルグ・ベクの年」に発行された切手

家族

后妃

- エケ・ベギ(? - 1419年[39]) - ジャハーンギールの子スルターン・ムハンマドの娘。母方の祖父にバヤン・クリ・ハンを持つ[39]

- スルターン・バディー・アル・ムルク - ハリール・スルタンの娘[39]

- アク・スルターン・ハニカ - スルタン・マフムードの娘[39]

- フスニ・ニガール・ハニカ - シャムイ・ジャハーンの娘[39]

- シェケル・ビー・ハニカ - ジョチ・ウルスの王女[39]

- ミヒル・スルタン

- ダウラト・バヒト・ハトゥン

- ダウラト・スルタン・ハトゥン

- バヒティ・ビィ・ハトゥン

- サアダト・バヒト・ハトゥン

- ウルタン・マリク

- サルタヌム

- ハタン・ハトゥン

- ルカイヤ・ハトゥン・アルラト

他に名前不詳の后妃が2名いた[40]。

王子

- アブドゥッラティーフ

- アブドゥル・アズィーズ

- アブドゥル・サマド

- アブドゥル・ジャッバール

- アブドゥッラーフ

- アブド・アッラフマーン

- アブドゥル・マリク

- アブドゥル・ザーク

王女

- ハビベ・スルタン・ハンザダ・ベギム

- スルタン・バヒト

- アク・バシュ

- クトゥルグ・タルカン・アーガー

- スルタン・バディ・アル・ムルク

- タガイ・タルカン

- ハンザダ・アーガー

- アカ・ベギム

- タガイ・シャー

- ラビア・スルタン・ベギム - ウズベクの指導者アブル=ハイルの妻[41]

脚注

- ^ a b c 川口『ティムール帝国』、190頁

- ^ a b c d e f g h i j k 前嶋「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻、246-2148頁

- ^ ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、213頁

- ^ a b c d e f g 植村「ウルグ・ベグ」『アジア歴史事典』1巻、350頁

- ^ a b c d e f g 堀川「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』、83,87頁

- ^ a b c d ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、89頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、209-210頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、194頁

- ^ ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、200頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、198,195頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、211-212頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、212-213頁

- ^ a b 川口『ティムール帝国』、213頁

- ^ ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、209頁

- ^ a b c 久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、142頁

- ^ a b c デニスン・ロス、ヘンリ・スクライン『トゥルキスタン アジアの心臓部』(三橋冨治男訳, ユーラシア叢書, 原書房, 1976年)、251頁

- ^ a b ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、87頁

- ^ ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、212頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、210-211頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、200頁

- ^ 久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、143頁

- ^ a b c d ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、210頁

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、80,87頁

- ^ a b 川口『ティムール帝国』、193頁

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、73,87頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、213-214頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、205頁

- ^ a b ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、88頁

- ^ 矢島『アラビア科学史序説』、93頁

- ^ 矢島『アラビア科学史序説』、90-92頁

- ^ 矢島『アラビア科学史序説』、88頁

- ^ a b 矢島『アラビア科学史序説』、90頁

- ^ 久保「ティムール帝国」『中央アジア史』、142-143頁

- ^ a b ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、211頁

- ^ 矢島『アラビア科学史序説』、89頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、227頁

- ^ ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』、210-211頁

- ^ 川口『ティムール帝国』、214-215頁

- ^ a b c d e f 川口『ティムール帝国』、192頁

- ^ ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』、85頁

- ^ 堀川徹「民族社会の形成」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月)、152頁

参考文献

- 植村清二「ウルグ・ベグ」『アジア歴史事典』1巻収録(平凡社, 1959年)

- 川口琢司『ティムール帝国』(講談社選書メチエ, 講談社, 2014年3月)

- 久保一之「ティムール帝国」『中央アジア史』収録(竺沙雅章監修、間野英二責任編集, アジアの歴史と文化8, 同朋舎, 1999年4月)

- 堀川徹「ウルグ・ベク」『中央ユーラシアを知る事典』収録(平凡社, 2005年4月)

- 前嶋信次「ウルグ・ベグ」『世界伝記大事典 世界編』2巻収録(桑原武夫編, ほるぷ出版, 1980年12月)

- 矢島祐利『アラビア科学史序説』(岩波書店, 1977年3月)

- ルスタン・ラフマナリエフ「チムールの帝国」『アイハヌム 2008』収録(加藤九祚訳, 東海大学出版会, 2008年10月)

- フランシス・ロビンソン『ムガル皇帝歴代誌』(月森左知訳, 小名康之監修, 創元社, 2009年5月)

関連項目

- ウルグ・ベク (小惑星):天文学者としての功績を称えてニコライ・チェルヌイフにより命名された。

- ウルグ・ベク (クレーター):月のクレーター。天文学者としての功績を称えてヨハン・ハインリッヒ・メドラーにより命名された。