「システィーナ礼拝堂」の版間の差分

m image |

参考文献の場所間違い修正 |

||

| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Infobox religious building |

|||

[[ファイル:Sixtina.jpg|250px|thumb|システィーナ礼拝堂外観]] |

|||

| building_name= システィーナ礼拝堂<br /><small>{{lang|it|Cappella Sistina}} {{it icon}}<br />{{lang|la| Sacellum Sixtinum}} {{la icon}}</small> |

|||

[[File:Musei vaticani, cappella sistina, retro 02.JPG|thumb|システィーナ礼拝堂内部]] |

|||

| image=Musei vaticani, cappella sistina, retro 02.JPG |

|||

'''システィーナ礼拝堂'''(しすてぃーなれいはいどう、Cappella Sistina)は[[サン・ピエトロ大聖堂]]に隣接し、[[バチカン宮殿]]内に建てられた[[礼拝堂]]。[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]が描いた創世記などの[[システィーナ礼拝堂天井画|大天井画]]、[[最後の審判 (ミケランジェロ)|最後の審判]]の[[壁画]]で有名。[[教皇]]を選出する[[コンクラーヴェ]]の会場としても知られている。 |

|||

| infobox_width=330px |

|||

| caption=システィーナ礼拝堂内部 |

|||

| location= [[バチカン|ヴァチカン]] |

|||

| geo = {{Coord|41|54|11|N|12|27|16|E|region:VA_type:landmark|display=it}} |

|||

| religious_affiliation=[[カトリック教会|ローマ・カトリック]] |

|||

| rite= |

|||

| province= |

|||

| district= |

|||

| consecration_year=1483年8月15日 |

|||

| status=ローマ教皇[[礼拝堂]] |

|||

| leadership= [[ベネディクト16世 (ローマ教皇)|ベネディクト16世]] |

|||

| website={{url|http://mv.vatican.va/}} |

|||

| architect= バッチオ・ポンテッリ、ジョヴァンニ・デ・ドルッチ<ref name="EHT2006_313"/> |

|||

| architecture_type= 教会 |

|||

| architecture_style= |

|||

| facade_direction= |

|||

| groundbreaking=1473年<ref name="EHT2006_313"/> |

|||

| year_completed=1481年<ref name="EHT2006_313"/> |

|||

| construction_cost= |

|||

| capacity= |

|||

| length= {{convert|40.9|m|ft}} |

|||

| width= |

|||

| width_nave={{convert|13.4|m|ft}} |

|||

| height_max={{convert|20.7|m|ft}} |

|||

| materials= |

|||

|designation1=WHS |

|||

|designation1_offname=[[バチカン市国 (世界遺産)|ヴァチカン市国]] |

|||

|designation1_date=1984年<ref>{{cite web|url=http://whc.unesco.org/en/list/286 |title=Vatican City |publisher=Whc.unesco.org |accessdate=9 August 2011}}</ref> |

|||

|designation1_criteria=i, ii, iv, vi |

|||

|designation1_number=[http://whc.unesco.org/en/list/286 286] |

|||

|designation1_free1name=登録区分 |

|||

|designation1_free1value=文化遺産 |

|||

|designation1_free2name= |

|||

|designation1_free2value= |

|||

|designation1_free3name= |

|||

|designation1_free3value= |

|||

}} |

|||

'''システィーナ礼拝堂'''(しすてぃーなれいはいどう、{{lang-it-short|Cappella Sistina}})は、[[ローマ教皇]]の公邸である[[バチカン宮殿]]にある[[礼拝堂]]。[[サン・ピエトロ大聖堂]]北隣に位置するその建物とともに、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]、[[サンドロ・ボッティチェッリ|ボッティチェッリ]]、[[ペルジーノ]]、[[ピントゥリッキオ]]ら、[[盛期ルネサンス]]を代表する芸術家たちが内装に描いた数々の装飾絵画作品で世界的に有名な礼拝堂である。とくにローマ教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウ年2世]]の注文でミケランジェロが1508年から1512年にかけて描いた[[システィーナ礼拝堂天井画|天井画]]と、ローマ教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]]が注文し、ローマ教皇[[パウルス3世 (ローマ教皇)|パウルス3世]]が完成を命じた、1535年から1541年にかけて描いた『[[最後の審判 (ミケランジェロ)|最後の審判]]』はミケランジェロの絵画作品の頂点とされている。 |

|||

== 建設 == |

|||

[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]の発願により教皇礼拝堂として[[1475年]]に建設が始まる。[[1481年]]に建物が完成後、[[サンドロ・ボッティチェッリ|ボッティチェリ]]ら初期[[ルネサンス]]の画家が[[モーゼ]]、[[イエス・キリスト]]をテーマに壁画を描き、1483年8月、シクストゥス4世による聖別が行われ、[[聖母被昇天]]に捧げられた。当初、天井には天空が描かれていた。なお、礼拝堂の名はシスト(シクストゥス)に因む。内部の奥行き40.25m、幅13.41m、高さ20.73mで、これは「列王記」6章にあるソロモン王の神殿の比率(60:20:30)に合わせているという。 |

|||

もともとバチカン宮殿に存在していた古い礼拝堂を1477年から1480年にかけてローマ教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]が建て直させた建物で、その教皇名({{lang-it-short|Sisto IV}})にちなんでシスティーナ礼拝堂と名付けられた。この建て直し時には、ペルジーノ、ボッティチェッリ、[[ドメニコ・ギルランダイオ|ギルランダイオ]]らの芸術家たちが、一連の内装フレスコ壁画を手がけている。壁画に描かれているのは『[[旧約聖書]]』からの「[[モーセ]]の生涯の物語」ならびに『[[新約聖書]]』からの「[[キリスト]]の生涯の物語」と、歴代のローマ教皇の肖像画で、これらは1482年から1483年8月にかけて描かれた作品となっている<ref>{{Citation|last=Monfasani|first=John|year=1983|title=A Description of the Sistine Chapel under Pope Sixtus IV|journal=Artibus et Historiae|volume=4|issue=7|pages=9–18|issn=0391-9064|url=http://www.artibusethistoriae.org/?menu=art&gdzie=artibusChapterResult&id=68|doi=10.2307/1483178|publisher=IRSA s.c.|postscript=.|jstor=1483178 }}</ref>。落成したシスティーナ礼拝堂で最初の[[ミサ]]を執り行ったのはシクストゥス4世だった。このミサは[[聖母の被昇天|聖母被昇天]]に捧げられたもので、システィーナ礼拝堂を[[聖母マリア]]に奉献することを表明する式典でもあった<ref name="Pietrangeli1986">{{Harvnb|Pietrangeli|1986|p=28}}</ref>。 |

|||

== 天井画 == |

|||

[[Image:Lightmatter Sistine Chapel ceiling.jpg|200px|thumb|天井画の一部]] |

|||

シクストゥス4世の甥にあたる[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]は1506年、[[ミケランジェロ・ブオナローティ|ミケランジェロ]]に[[システィーナ礼拝堂天井画|天井画]]の制作を命じた。この注文は彫刻家を自任するミケランジェロにとって必ずしも本意とするところではなかったが、1508年にフレスコ画の制作を開始した。堂内に足場を組み、横になりながらの制作で、助手の手際が気にいらず結局一人で作業を続けていった。1512年に完成し、ミケランジェロの代表作のひとつに数えられる。天井部中央の旧約聖書『[[創世記]]』の9場面、天地創造、楽園追放、大洪水などが、祭壇から後陣にかけて配列される。ただしその配列は必ずしも創世記の時系列とは一致しない。四隅には旧約聖書の場面が描かれ、これにはネオプラトニスムからミケランジェロが摂取した四大の思想など、古代ギリシア自然哲学の影響も指摘される。また創世記の場面を取り囲むようにして、キリストの先祖であるユダの王たち、また旧約と[[古典古代]]の巫女たちが描かれる。 |

|||

シクストゥス4世以降、システィーナ礼拝堂は宗教的施設とローマ教皇執務室という二つの役割を果たしてきた。現在ではローマ教皇を選出する会議である[[コンクラーヴェ]]の会場としても使用されている。 |

|||

この天井画はその制作途中を覗き見た[[ラファエロ・サンティ|ラファエロ]]にも強い影響を与え、彼が当時描いていたバチカン宮殿・署名の間の壁画「アテナイの学堂」のタッチには、ミケランジェロの影響の跡が指摘される。 |

|||

== 歴史 == |

|||

ミケランジェロは、同時代の巨匠[[レオナルド・ダ・ビンチ]]らと同様、正確な人体を描くために遺体の解剖を行い、医学や生物学の高度な知識を持っていたことはよく知られており、天井画の神の顔面に脳の一部や目の神経系などの解剖図が、一見それとはわからない「[[隠し絵]]」として描き込まれていることが、2010年7月、米[[ジョンズホプキンス大学]]の研究で解明され、米神経外科専門誌「ニューロサージェリー(Neurosurgery)」に掲載された。 |

|||

システィーナ礼拝堂はローマ教皇を選出するコンクラーヴェが開催される場所として広く知られている。しかしながら、教皇礼拝堂 (''Cappella Pontificia'') の一角を構成するシスティーナ礼拝堂は、1968年まで教皇宮殿 (''Pontificalis Aula'') と呼ばれていた教皇公邸 (''Domus Pontificalis'') としての性格も持っている。シクストゥス4世が在位していた15世紀後半の教皇礼拝堂には、聖職者、聖座職員、高位の平信徒らおよそ200人の人々が関わっており、年間50件におよぶ式典、行事を執り行うことが定められていた<ref>{{Harvnb|Pietrangeli|1986|p=24}}</ref>。これらの行事で35件を占めるのがミサで、そのうち8件が通常[[サン・ピエトロ大聖堂]]で実施されており、多数の信徒が集まる一大式典だった。クリスマスやイースターのミサには教皇自ら[[典礼]]として参加していた。残り27件のミサは比較的小規模で大きな施設を必要としなかったこともあって、システィーナ礼拝堂が完成する以前にはマッジョーレ礼拝堂が使用されていた。 |

|||

[[File:Sixtus IV.png|thumb|ローマ教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]]]ヴァチカン宮殿にはマッジョーレ礼拝堂のほかにも、ローマ教皇と教皇庁職員が日々の祈りを捧げる場所として使用される礼拝堂があり、シクストゥス4世在位時には[[ニコラウス5世 (ローマ教皇)|ニコラウス5世]]が建てた、[[フラ・アンジェリコ]]が内部装飾を手がけた礼拝堂が使用されていた。マッジョーレ礼拝堂は少なくとも1368年までは存在していたことが記録として残っている。しかしながら、後年のトラブゾンのアンドレアスとシクストゥス4世とのやりとりには、当時のマッジョーレ礼拝堂は荒廃して壁は傾いており、新しい礼拝堂を建設するために取り壊す必要があることが記されている<ref name="Shearman">John Shearman, "The Chapel of Sixtus IV". In {{Harvnb|Pietrangeli|1986}}</ref>。 |

|||

== 祭壇画 == |

|||

[[Image:Michelangelo - Fresco of the Last Judgement.jpg|right|200px|thumb|『最後の審判』の一部]] |

|||

およそ20年後、[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]]は祭壇の背面に壁画を描くようミケランジェロに依頼する。クレメンス7世の死後、[[パウルス3世 (ローマ教皇)|パウルス3世]]の代に製作が始まり、1535年から1541年にかけて『マタイの福音書』<!--「ヨハネの黙示録」-->に示される「[[最後の審判]]」をテーマにしたフレスコ画が描かれた。大きく四つの階層に分かれており、上から、[[天使]]たちの群像、[[イエス・キリスト]]を中心とした天国、地獄に引きずり落とされる人々、地獄が描かれている。地獄の有様を描くにあたって、ミケランジェロは[[ダンテ・アリギエーリ|ダンテ]]の叙事詩『[[神曲]]』地獄篇から霊感を得た。ミケランジェロの作品は見るものを戦慄させる出来栄えであったが、一方では裸体が多数描かれていることを嫌悪するものもいた。パウルス3世の死後、裸体の陰部を隠す腰巻が書き足されたのである。 |

|||

システィーナ礼拝堂はマッジョーレ礼拝堂の跡地に建てられている。シクストゥス4世の命でバッチオ・ポンテッリ ([[:en:Baccio Pontelli]]) が設計し、ジョヴァンニ・デ・ドリッチの総指揮のもとで1473年から1481年にかけて建設された<ref name="EHT2006_313">{{Harvnb|Ekelund|Hébert|Tollison|2006|p=313}}</ref>。現在でもシスティーナ礼拝堂の外観はほぼ建設当時のままである。建物の完成後、盛期ルネサンスを代表する芸術家であるボッティチェッリ、ギルランダイオ、ペルジーノ、ミケランジェロらによる[[フレスコ|フレスコ画]]で内部装飾がなされた<ref name="Shearman" />。 |

|||

群像に裸体が多く、儀典長からこの点を非難され、「着衣をさせよ」という勧告が出されたこともある。ミケランジェロはこれを怨んで、地獄に自分の芸術を理解しなかった儀典長を配したというエピソードもある。さらにこの件に対して儀典長がパウルス3世に抗議したところ、「煉獄はともかく、地獄では私は何の権限も無い」と冗談交じりに受け流されたという。また、後述の洗浄で更に新たな発見があり、この儀典長の股間が蛇に食われている様子が明らかになり、当時のミケランジェロがいかにかの儀典長を忌み嫌っていたかが伺える。 |

|||

完成後のシスティーナ礼拝堂で最初のミサが執り行われたのは1483年8月9日である。このミサは聖母被昇天に捧げられたもので、システィーナ礼拝堂が聖母マリアに奉献されることを公表する式典でもあった<ref name="Pietrangeli1986" />。現在でもシスティーナ礼拝堂はさまざまな式典や行事などに使用されており、ローマ教皇が外遊などで不在の場合を除いて、ローマ教皇庁の公式行事の重要な開催場所である。世界最古の聖歌隊の一つであるシスティーナ礼拝堂聖歌隊 ([[:en:Sistine Chapel Choir]]) は、ルネサンス期に作曲された合唱曲を現在にそのまま伝えており、なかでも[[ローマ楽派]]の作曲家[[グレゴリオ・アレグリ]]の『[[ミゼレーレ (アレグリ)|ミゼレーレ]]』がとくに有名な楽曲となっている<ref>Stevens, Abel & Floy, James. "Allegri's Miserere". ''The National Magazine'', Carlton & Phillip, 1854. 531.</ref>。 |

|||

== 修復 == |

|||

システィーナ礼拝堂は典礼の場であり、蝋燭の煤などによる天井画や壁画の劣化が指摘されていた。しかし近年、[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]の支援によって1982年から1994年までに修復作業が行われた。天井画・壁画は洗浄され、製作当時の鮮やかな色彩が蘇った(腰巻も一部を除き、元に戻された)。 |

|||

=== コンクラーヴェ === |

|||

{{main|コンクラーヴェ}} |

|||

システィーナ礼拝堂が持つ最重要機能として、枢機卿団 ([[:en:College of Cardinals]]) が次代のローマ教皇を選出する会議である[[コンクラーヴェ]]の開催場所となっていることがあげられる。コンクラーヴェ開催中にはシスティーナ礼拝堂の屋根に煙突が設置され、そこから排気される煙の色でコンクラーヴェの状況が告知される。投票によって新たなローマ教皇が選出された場合には、投票に使用された用紙が燃やされて白い煙があがる。投票の結果、候補者の最大得票数が全体の三分の二に満たない場合には、投票用紙とともに湿った藁と化学添加剤が燃やされて煙突から黒い煙があがり、次代のローマ教皇は未決定であるということを知らせる<ref>Saunders, Fr. William P. "[http://web.archive.org/web/20071111005421/http://www.catholicherald.com/saunders/05ws/ws050317.htm The Path to the Papacy]". ''Arlington Catholic Herald'', 17 March 2005. Retrieved on 2 June 2008.</ref>。 |

|||

コンクラーヴェの期間中は枢機卿団は外出が許されず、ミサの出席、食事、就寝など日々の生活はすべて、特に選別された世話係の手を借りてコンクラーヴェ会場内で行わなければならなかった。1455年以降コンクラーヴェはヴァチカン宮殿内で実施されており、教皇が複数鼎立した[[教会大分裂]]まではドミニコ会教会堂の[[サンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会]]がコンクラーヴェの開催場所となっていた<ref>{{Citation|last=Chambers|first=D. S.|year=1978|title=Papal Conclaves and Prophetic Mystery in the Sistine Chapel|journal=Journal of the Warburg and Courtauld Institutes|volume=41|pages=322–326|doi=10.2307/750878|publisher=The Warburg Institute|postscript=.|jstor=750878}}</ref>。 |

|||

[[ヨハネ・パウロ2世 (ローマ教皇)|ヨハネ・パウロ2世]]が1996年に発布した『使徒憲章』「使徒座空位とローマ教皇選出について」([[:en:Universi Dominici Gregis]]) で、コンクラーヴェ期間中の枢機卿の宿舎はコンクラーヴェ会場のシスティーナ礼拝堂ではなくドムス・サンクテ・マルテ(聖マルタの家 ([[:en:Domus Sanctae Marthae]]))とするように変更されたが、ローマ教皇選出の投票自体は従前どおりシスティーナ礼拝堂で実施するよう定められている<ref>[http://www.ewtn.com/HolySee/Interregnum/domus.asp Domus Sanctae Marthae & The New Urns Used in the Election of the Pope] from EWTN</ref>。 |

|||

<!--【訳出せず】 |

|||

Canopies for each cardinal-elector were once used during conclaves—a sign of equal dignity. After the new Pope accepts his election, he would give his new name; at this time, the other Cardinals would tug on a rope attached to their seats to lower their canopies. Until reforms instituted by [[Saint Pius X]], the canopies were of different colours to designate which Cardinals had been appointed by which Pope. [[Pope Paul VI|Paul VI]] abolished the canopies altogether, since, under his papacy, the population of the College of Cardinals had increased so much to the point that they would need to be seated in rows of two against the walls, making the canopies obstruct the view of the cardinals in the back row. |

|||

--> |

|||

== 建物 == |

|||

=== 外観 === |

|||

[[File:Sixtina.jpg|thumb|left|250px|システィーナ礼拝堂の外観]] |

|||

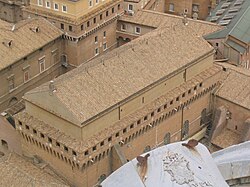

システィーナ礼拝堂はレンガ造りの長方形の建物である。簡素な外観で、建築様式上の特徴も装飾もなく、イタリアでよく見られる中世からルネサンス期に建てられた教会堂と変わりはない。[[ファサード]]も行列用の入場口もなく、礼拝堂への入り口はヴァチカン宮殿内から通じる一箇所のみとなっており、システィーナ礼拝堂はヴァチカン宮殿の窓あるいは光井戸からわずかに垣間見える程度である。礼拝堂は三階建てで、一階部分がもっとも大きく、実用的な窓がはめ込まれた壁面と円天井、そしてヴァチカン宮殿へと通じる出入り口で構成されている。システィーナ礼拝堂のもっとも重要な階層といえる二階は奥行き40.9m、幅13.4mで、これは『旧約聖書』の『列王記』6章にあるソロモン王の神殿の比率と同じである<ref>{{Citation|last=Campbell|first=Ian|title=The New St Peter's: Basilica or Temple?|journal=Oxford Art Journal|year=1981|volume=4|issue=1|pages=3–8|issn=0142-6540|doi=10.1093/oxartj/4.1.3|url=http://reserves.fcla.edu/rsv/SF/ab115361.pdf|doi_brokendate=2010-03-19|postscript=.}}</ref>。円天井の高さは20.7mで、壁両側面にはそれぞれ6枚の細長いアーチ状の窓があり、片端面には2枚の窓がある。三階部分は衛士の控え室となっている。三階部分には建築途中で放棄されている、外壁のアーチ状構造物に支えられた、礼拝堂を巡る渡り通路がある。この渡り廊下の屋根からは頻繁に雨漏りが生じている。 |

|||

地盤沈下とレンガのひび割れに悩まされたマッジョーレ礼拝堂を教訓として、システィーナ礼拝堂には外壁を補強する大規模な[[控え壁]]が採用された。システィーナ礼拝堂より後に建てられたヴァチカン宮殿付属の建物は、システィーナ礼拝堂とはまったく異なった外観で設計されている。 |

|||

=== 内装 === |

|||

[[File:Sistine Chapel North and East Walls.jpg|thumb|300px|システィーナ礼拝堂内部の東壁面と北壁面。]] |

|||

<!--【訳出せず】 |

|||

As with most buildings measured internally, absolute measurement is hard to ascertain. However, the general proportions of the chapel are clear to within a few centimeters. The length is the measurement and has been divided by three to get the width and by two to get the height. Maintaining the ratio, there were six windows down each side and two at either end. The screen that divides the chapel was originally placed halfway from the altar wall, but this has changed. Clearly defined proportions were a feature of [[Renaissance architecture]] and reflected the growing interest in the Classical heritage of Rome. |

|||

--> |

|||

システィーナ礼拝堂二階の天井は、窓上部の壁から始まる丸みの少ないアーチ状の円天井である。この円天井の最下層部分は、それぞれの窓の間にある細い装飾用の付柱から伸びる大きな三角形の[[穹隅|ペンデンティヴ]]に接している。当初の円天井は、ピエルマッテオ・ダメリア ([[:en:Piermatteo Lauro de' Manfredi da Amelia]]) がデザインした、金色の星がちりばめられた鮮やかな青一色で塗装されていた<ref name="Shearman" />。床面は建設当初の内部レイアウトに従って、大理石と色石が使用されたコスマテスク様式 ([[:en:Cosmatesque]]) の飾り石張りとなっている。また、[[聖枝祭]]のような重要な式典時にローマ教皇の行列が足を進める箇所には特別な飾りが施されている。 |

|||

ミーノ・ダ・フィエゾーレ ([[:en:Mino da Fiesole]])、アンドレア・ブレーニョ ([[:en:Andrea Bregno]])、ジョヴァンニ・ダルマータ ([[:en:Giovanni Dalmata]]) の手による大理石のトランセンナ(彫刻が施された柵)が室内を大きく二分している<ref>{{Harvnb|Hersey|1993|p=180}}</ref>。このトランセンナは祭壇近くの礼拝堂関係者の場所と、巡礼者や礼拝堂を訪れる近隣住民ら一般信徒の場所を隔てるために使用されており、当初は礼拝堂の中心に置かれて礼拝堂関係者と関係者以外に同じ面積が割り当てられていた。しかしながら、ローマ教皇の随行員の増加に伴ってトランセンナが動かされ、一般信徒に与えられる場所は徐々に少なくなっていった。トランセンナの上部には一列に並んだ華美な燭台が置かれており、木製の扉がついている。かつてこの燭台は金箔で覆われており、扉も金箔が貼られた精緻な鉄製の扉だった。このトランセンナを制作した前述の芸術家たちの作品は、『カントリア』や聖歌隊席などの彫刻にも残っている。 |

|||

=== ラファエロのタペストリ === |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right | direction = horizontal |

|||

| header = |

|||

| header_align = left/right/center |

|||

| header_background = |

|||

| footer = |

|||

| footer_align = left/right/center |

|||

| footer_background = |

|||

| image1 = V&A - Raphael, The Death of Ananias (1515).jpg |

|||

| width1 = 180 |

|||

| caption1 = 『アナニヤの死』、ラファエロが描いた下絵。 |

|||

| image2 = Raffaello Sanzio - Death of Ananias - WGA18889.jpg |

|||

| width2 = 150 |

|||

| caption2 = ラファエロが描いた下絵をもとに制作されたタペストリ。 |

|||

}} |

|||

システィーナ礼拝堂で開催されるとくに重要な式典では、両側の壁がラファエロが礼拝堂のためにデザインした「聖ペテロの生涯」と「聖パウロの生涯」を描き出した[[タペストリー|タペストリ]]で覆われる。『[[福音書]]』と『[[使徒行伝]]』からのエピソードをモチーフとしたもので、ラファエロが描いたデザイン用の下絵 ([[:en:Raphael Cartoons]]) 10点のうち現存する7点をイギリス王家の[[ロイヤル・コレクション]]が所蔵しており、1865年からロンドンの[[ヴィクトリア&アルバート博物館]]で展示されている<ref>Cheney, Iris. Review of "Raphael's Cartoons in the Collection of Her Majesty The Queen and the Tapestries for the Sistine Chapel" by John Shearman". ''The Art Bulletin'', Volume 56, No. 4, December 1974. 607–609.</ref>。このラファエロのタペストリは1527年の[[ローマ略奪]]で収奪されており、貴金属が剥ぎ取られヨーロッパ中に散逸してしまっていた。20世紀後半にシスティーナ礼拝堂に戻され(新しく作り直されたタペストリもある)、1983年から元通りシスティーナ礼拝堂で使用されるようになった。 |

|||

{{-}} |

|||

== 内部装飾 == |

|||

[[File:Cappella sistina, parete 01.jpg|thumb|三層に別れたシスティーナ礼拝堂の内部壁面。下から、金銀の布を描いたフレスコ画、キリストの生涯を描いたフレスコ画、歴代ローマ教皇の肖像とキリストの祖先たち。]] |

|||

システィーナ礼拝堂の内部壁面は三層に大別できる。下層は金銀の布が描かれたフレスコ画である。中層には互いを補完しあう「モーセの生涯の物語」と「キリストの生涯の物語」のフレスコ画がある。これらのフレスコ画は1480年にローマ教皇[[シクストゥス4世 (ローマ教皇)|シクストゥス4世]]が依頼したもので、ギルランダイオ、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ロッセッリ ([[:en:Cosimo Roselli]]) らが、それぞれが率いていた工房の弟子たちとともに制作に当たった。おそらく当時すでにローマにあって、システィーナ礼拝堂内部装飾の責任者になっていたと考えられているペルジーノのもとに集められた当時のフィレンツェを代表する画家たちは、1480年10月27日にフィレンツェを発ってローマへと向かい、1481年の初春から壁画制作を開始している。フィレンツェの画家たちがシスティーナ礼拝堂の内部装飾に任命された背景には、当時シクストゥス4世と仲違いしていた、フィレンツェの支配者[[ロレンツォ・デ・メディチ]]との関係修復という意味合いもあった。上層はさらに上下に二分割できる。下部には歴代ローマ教皇の肖像が等身大で描かれている。上部の[[ルネット]]にはミケランジェロの天井画の一部として、キリストの祖先とされる歴史上の人物たちが描かれている。 |

|||

ミケランジェロがローマ教皇[[ユリウス2世 (ローマ教皇)|ユリウス2世]]の命で[[システィーナ礼拝堂天井画]]を描いたのは1508年から1512年にかけてである。この天井画には『[[創世記]]』のエピソードから「[[天地創造]]」、「[[アダムとイヴ]]」、「[[失楽園]]」など9点のフレスコ画が描かれている。円天井を支える三角形のペンデンティヴには、神が救世主キリストを遣わすことを預言した『[[旧約聖書]]』の7人の預言者と古代の巫女([[シビュラ]])が描かれている。 |

|||

1515年に、ローマ教皇[[レオ10世 (ローマ教皇)|レオ10世]]の命で、ラファエロが礼拝堂壁面最下層を飾る10点のタペストリをデザインした<ref>{{Harvnb|Talvacchia|2007|p=150}}</ref>。当時のラファエロは25歳にしてフィレンツェではすでに多くの富裕なパトロンを持つ有力な芸術家だった。そしてラファエロは野心ある若者であり、ローマ教皇をパトロンに持つという栄誉を希求していた<ref>{{Harvnb|Talvacchia|2007|p=80}}</ref>。ローマ教皇に気に入られ、活気溢れるローマに魅せられたラファエロは、その後の生涯をローマで送ることになる。 |

|||

ラファエロはこのシスティーナ礼拝堂のタペストリ制作依頼を、自身の作品とミケランジェロの作品とを比較する絶好の機会だと見なしていた。またラファエロにタペストリ制作を命じたレオ10世にも、前任のローマ教皇ユリウス2世がミケランジェロに描かせた天井画への対抗心があったと考えられている<ref>Hall, Marcia B. ''Rome: Artistic Centers of the Italian Renaissance''. London: Cambridge University Press 18 April 2005. 138.</ref>。ミケランジェロがタペストリのモチーフとしたのは『使徒行伝』で、1515年半ばからデザインの制作が開始された。織り上げるためにブリュッセルに送られたタペストリのデザインは非常に大規模なもので、ピーテル・ファン・アールストの工房で4年間をかけて完成している<ref>{{Harvnb|Talvacchia|2007|p=152}}</ref><!-- 【翻訳者注】翻訳もとの英語版では同名の息子 ([[:en:Pieter van Aelst]]) のほうにリンクされているが、年代から考えて父親の工房と思われる。息子のアールストは1502年生だから年代があわない。 -->。 |

|||

<!-- 【訳出せず】Although Michelangelo's complex design for the ceiling was not quite what his patron, [[Pope Julius II]], had in mind when he commissioned Michelangelo to paint the [[Twelve Apostles]], the scheme displayed a consistent iconographical pattern. However, this was disrupted by a further commission to Michelangelo to decorate the wall above the altar with ''[[The Last Judgment (Michelangelo)|The Last Judgement]]'', 1537–1541. The painting of this scene necessitated the obliteration of two episodes from the ''Lives'', several of the ''Popes'' and two sets of ''Ancestors''. Two of the windows were blocked and two of Raphael's tapestries became redundant.--> |

|||

== フレスコ画 == |

|||

[[File:Eventos de la vida de Moisés (Sandro Botticelli).jpg|thumb|300px|ボッティチェッリとその工房が描いた『モーセの試練』。]] |

|||

=== 南壁面 === |

|||

システィーナ礼拝堂の南壁面は、1481年から1482年にかけて描かれた「モーセの生涯の物語」で装飾されている。主祭壇から順に以下の作品となっている。 |

|||

*『モーセのエジプト脱出』 - ペルジーノとその弟子作 |

|||

*『モーセの試練』 - ボッティチェッリとその工房作 |

|||

*『紅海横断』 - ロッセッリとギルランダイオまたはビアッジョ・ダントーニオ ([[:en:Biagio d'Antonio]]) 作 |

|||

*『シナイ山から下山したモーゼ』 - ロッセッリまたは[[ピエロ・ディ・コジモ]]作 |

|||

*『反逆者たちの懲罰』 - ボッティチェッリ作 |

|||

*『モーゼの死と遺言』 - [[ルカ・シニョレッリ|シニョレッリ]]とバルトロメオ・デッラ・ガッタ ([[:en:Bartolomeo della Gatta]]) |

|||

=== 北壁面 === |

|||

システィーナ礼拝堂の南壁面は、1481年から1482年にかけて描かれた「キリストの生涯の物語」で装飾されている。 |

|||

*『キリストの洗礼』 - ペルジーノとその弟子作 |

|||

*『キリストの誘惑』 - ボッティチェッリ作 |

|||

*『使徒の改宗』 - ギルランダイオ作 |

|||

*『聖ペテロへの天国の鍵の授与』 - ペルジーノ作 |

|||

*『最後の晩餐』 - ロッセッリ作 |

|||

=== 西壁面 === |

|||

*『キリストの復活』 - ヘンドリク・ファン・デン・ブルック作(1572年)、ギルランダイオのフレスコ画に上描き |

|||

*『モーセの遺体をめぐる争い』 - マッテオ・ダ・レッチェ作(1574年)、シニョレッリのフレスコ画に上描き |

|||

==== 壁面フレスコ画 ==== |

|||

<gallery> |

|||

File:Botticcelli, Sandro - The Punishment of Korah and the Stoning of Moses and Aaron - 1481-82.jpg|『反逆者たちの懲罰』<br />(ボッティチェッリ) |

|||

File:Perugino, battesimo di cristo 01.jpg|『キリストの洗礼』<br />(ペルジーノとその弟子) |

|||

File:Ghirlandaio, Domenico - Calling of the Apostles - 1481.jpg|『使徒の改宗』<br />(ギルランダイオ) |

|||

File:Entrega de las llaves a San Pedro (Perugino).jpg|『聖ペテロへの天国の鍵の授与』<br />(ペルジーノ) |

|||

File:Cosimo Rosselli Ultima cena.jpg|『最後の晩餐』<br />(ロッセッリ) |

|||

</gallery> |

|||

=== ミケランジェロのフレスコ画 === |

|||

==== 天井画 ==== |

|||

[[File:Creación de Adán (Miguel Ángel).jpg|thumb|300px|ミケランジェロが描いたシスティーナ礼拝堂天井画『アダムの創造』。神が人間を創造し、命を与えるエピソードの象徴となっている、システィーナ礼拝堂のフレスコ画の中でも世界的にもっとも有名な作品である。]] |

|||

{{Main|システィーナ礼拝堂天井画}} |

|||

ミケランジェロがローマ教皇ユリウス2世にシスティーナ礼拝堂天井画の描き直しを命じられたのは1508年だった。それまで、天井と[[ヴォールト]]には金の星々がきらめく青い空が描かれていた<ref name="Shearman" />。この縦40m、横13mで、総面積は460平方メートルという大規模な天井画<ref>{{citation| url=http://arthistory.about.com/od/famous_paintings/a/sischap_ceiling.htm| title=Michelangelo – The Sistine Chapel Ceiling, "Seven Common Questions About the Frescoes"}}</ref>の制作は1508年に開始され、1512年11月2日に完成した<ref name="Dixon2">{{Harvnb|Graham-Dixon|2008|p=2}}</ref>。 |

|||

当初ミケランジェロはユリウス2世からのこの壮大な天井画制作依頼を嫌がり、ユリウス2世が考えていた計画の下では作業をしたくないと断っている。ミケランジェロは自身を画家ではなく彫刻家であると自負しており、このような大規模で実現困難な絵画制作がまわってきたのは、失敗させて自分を陥れるための罠なのではないかと疑ってさえいた。ミケランジェロにとってみれば、システィーナ礼拝堂の絵画制作依頼は、数年前から専念していた大理石彫刻の制作の邪魔にしか思えなかったのである<ref>{{Harvnb|Graham-Dixon|2008|p=1}}</ref>。 |

|||

ミケランジェロが天井画のデザインとして採用したのは、依頼主のユリウス2世が持っていたシスティーナ礼拝堂の天井に空を背景とした十二使徒を描きだすという構想<ref>Giacometti, Massimo (1986). The Sistine Chapel.</ref>からかけ離れた、はるかに複雑なものだった。ミケランジェロが天井画に『創世記』を中心とした構成に変更した理由は定かではない。この天井画に対して影響を与えたような過去の作品は存在せず、ミケランジェロが描きあげたこの絵画はそれまでの絵画作品とは隔絶したものといえる<ref>{{Harvnb|Graham-Dixon|2008|p=xii}}</ref>。 |

|||

<!--【訳出せず】 |

|||

To be able to reach the ceiling, Michelangelo needed a support; the first idea was by Julius' favoured architect Donato Bramante, who wanted to build for him a [[Scaffolding|scaffold]] to be suspended in the air with ropes. However, Bramante did not successfully complete the task, and the structure he built was flawed. He had perforated the vault in order to lower strings to secure the scaffold. Michelangelo laughed when he saw the structure, and believed it would leave holes in the ceiling once the work was ended. He asked Bramante what was to happen when the painter reached the perforations, but the architect had no answer. |

|||

--> |

|||

ユリウス2世は、天井に絵を描くための足場制作をミケランジェロ自身に任せた。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁面、窓最上部とほぼ同じ高さの箇所に穴を開けて腕木を渡し、その上に平らな板を載せて足場とした。そしてこの板に仰向けとなって天井画を描いたといわれている<ref>{{Harvnb|Michelangelo|1999|pp=64–66}}</ref>。 |

|||

<!--【訳出せず。かわりに [[:en:Sistine Chapel ceiling#Pictorial scheme]] を部分訳】 |

|||

Michelangelo used bright colours, easily visible from the floor. On the lowest part of the ceiling he painted the ancestors of Christ. Above this he alternated male and female prophets, with [[Jonah]] over the altar. On the highest section, Michelangelo painted nine stories from the [[Book of Genesis]]. He was originally commissioned to paint only 12 figures, the [[Twelve Apostles|Apostles]]. He turned down the commission because he saw himself as a sculptor, not a painter. The Pope offered to allow Michelangelo to paint biblical scenes of his own choice as a compromise. After the work was finished, there were more than 300. His figures showed the creation, [[Adam and Eve]] in the [[Garden of Eden]], and the [[Great Flood]]. |

|||

--> |

|||

システィーナ礼拝堂の天井中央部分に描かれているのは『[[旧約聖書]]』に記された『[[創世記]]』の9つのエピソードで、これら9つのエピソードはさらに大きく3つの物語に分けることができる<ref name=P&R1>Paoletti and Radke pp. 402 - 403</ref>。神による[[天地創造]]の物語、神による最初の人間である[[アダムとイヴ]]の人類創造と神にそむいたアダムとイヴが[[エデンの園]]から追放される[[失楽園]]の物語、そして[[ノアの方舟|大洪水]]と[[ノア (聖書)|ノア一族]]」の物語である。作品の構成としては、必ずしも『創世記』に記述されている時系列順とはなっていない。9つのエピソードからなる3つの場面は互いの内容を補完しあう構成となっており、これは中世の絵画作品や[[ステンドグラス]]でよく用いられた技法である<ref name="See Poor Man's Bible">See [[:en:Poor Man's Bible]]</ref>。 |

|||

天井中央部に描かれている『創世記』のエピソードは、主祭壇から後陣に向かって以下の順番になっている。 |

|||

*『光と闇の分離』 |

|||

*『太陽、月、植物の創造』 |

|||

*『大地と水の分離』 |

|||

*『アダムの創造』 |

|||

*『エヴァの創造』 |

|||

*『原罪と楽園追放』 |

|||

*『ノアの燔祭』 |

|||

*『大洪水』 |

|||

*『ノアの泥酔』 |

|||

システィーナ礼拝堂の左右それぞれ5箇所と後陣側と主祭壇側それぞれ1箇所にある[[穹隅|ペンデンティヴ]]部分には、この天井画の中で最も大きな人物像が描かれている。描かれているのはメシアの到来、あるいは到来するメシアの容貌を預言したとされる12名の人物たちである。これら12名のうち7名は『旧約聖書』に記された男性預言者で、残る5名が[[シビュラ]]と呼ばれる古代の女性巫女となっている。主祭壇側には預言者[[ヨナ]]が、後陣側には預言者[[ゼカリヤ]]がそれぞれ描かれている。残りの10名は左右に分かれて男女交互に描かれており、プットー(幼い天使)が支える彩色大理石板に刻まれた銘文によって誰が描かれているのかを識別することができる。主祭壇上部のヨナから時計回りに以下の人物像が描かれている。 |

|||

*『[[ヨナ]]』 - 主祭壇上部 |

|||

*『[[エレミヤ]]』 |

|||

*『ペルシアの巫女』 ([[:en:Persian Sibyl]]) |

|||

*『[[エゼキエル]]』 |

|||

*『エリュトレイアの巫女』 ([[:en:Erythraean Sibyl]]) |

|||

*『[[ヨエル]]』 |

|||

*『[[ゼカリヤ]]』 - 後陣上部 |

|||

*『デルフォイの巫女』 ([[:en:Delphic Sibyl]]) |

|||

*『[[イザヤ]]』 |

|||

*『クエマの巫女』 ([[:en:Cumaean Sibyl]]) |

|||

*『[[ダニエル]]』 |

|||

*『リビアの巫女』 ([[:en:Libyan Sibyl]]) |

|||

建物四隅にもペンデンティヴがあり、ミケランジェロはこの部分に『旧約聖書』に登場するユダヤの偉人とされるモーセ、[[エステル (聖書)|エステル]]、[[ダビデ|ダヴィデ]]、[[ユディト]]によるイスラエルの民救済のエピソードを描いている。 |

|||

*[[青銅の蛇]] |

|||

*[[ハマン|ハマンの処刑]] |

|||

*[[ダビデ|ダヴィデ]]と[[ゴリアテ]] |

|||

*[[ユディト]]と[[ホロフェルネス]] |

|||

これらのほかに、14箇所のアーチ状の[[ルネット]]部分と、8箇所の三角状のスパンドレル ([[:en:Spandrel]]) 部分には、[[アブラハム]]らキリストの祖先とされている人物とその家族が描かれている。 |

|||

==== 天井中央部分の『創世記』 ==== |

|||

<gallery> |

|||

File:Michelangelo, Creation of the Sun, Moon, and Plants 01.jpg|『太陽、月、植物の創造』 |

|||

File:Michelangelo, Creation of Eve 01.jpg|『イヴの創造』 |

|||

File:Forbidden fruit.jpg|『原罪と楽園追放』 |

|||

File:Michelangelo, Sacrifice of Noah 01.jpg|『ノアの燔祭』 |

|||

File:The Deluge after restoration.jpg|『大洪水』 |

|||

</gallery> |

|||

==== ペンデンティヴ部分の預言者と巫女 ==== |

|||

<gallery> |

|||

File:Michelangelo jonah.jpg|『ヨナ』 |

|||

File:Erythraean.jpg|『エリュトレイアの巫女』 |

|||

File:Michelangelo, profeti, Zechariah 01.jpg|『ゼカリヤ』 |

|||

File:Michelangelo, sibille, delfica 01.jpg|『デルフォイの巫女』 |

|||

File:Michelangelo, profeti, Isaiah 01.jpg|『イザヤ』 |

|||

</gallery> |

|||

==== 最後の審判 ==== |

|||

[[File:Rome Sistine Chapel 01.jpg|thumb|240px|システィーナ礼拝堂主祭壇の『最後の審判』。]] |

|||

{{Main|最後の審判 (ミケランジェロ)}} |

|||

ミケランジェロは、ローマ教皇[[クレメンス7世 (ローマ教皇)|クレメンス7世]]と、後継のローマ教皇[[パウルス3世 (ローマ教皇)|パウルス3世]]の命で、1533年から1541年にかけて主祭壇背後の壁に『[[最後の審判 (ミケランジェロ)|最後の審判]]』を描いた<ref>{{Citation|last=Stollhans|first=Cynthia|year=1988|title=Michelangelo's Nude Saint Catherine of Alexandria|journal=Woman's Art Journal|volume=19|issue=1|pages=26–30|issn=02707993|doi=10.2307/1358651|publisher=Woman's Art, Inc.|postscript=.|jstor=1358651}}</ref>。これはローマのルネサンス芸術崩壊の引き金となった、[[神聖ローマ皇帝]][[カール5世 (神聖ローマ皇帝)|カール5世]]の軍勢がローマに侵攻したいわゆる[[ローマ略奪]](1527年5月)よりも後年で、[[トリエント公会議]](1545年)の直前となる時期にあたる。『最後の審判』はシスティーナ礼拝堂主祭壇の後壁面全体に描かれた、1370cm × 1200cmという非常に大規模な作品で、キリストの再臨と現世の終末を、天使に囲まれたキリストが生前の行いによって人々の魂を裁いている情景となっている。<!--【訳出せず】The wall on which ''The Last Judgment'' is painted looms out slightly over the viewer as it rises, and is meant to be somewhat fearful and to instill piety and respect for God's power. In contrast to the other frescoes in the Chapel, the figures are heavily muscled and appear somewhat tortured—even the Virgin Mary at the center seems to be cowering before God.--> |

|||

この作品は、枢機卿オリヴィエーロ・カラファ ([[:en:Cardinal Carafa]]) とミケランジェロとの間にちょっとした騒動を巻き起こした。ミケランジェロが裸体の人物像を多く描いたことが、不道徳で猥雑であると非難されたのである。そして『最後の審判』の裸体を隠そうという「イチジクの葉運動」と呼ばれる一種の検閲運動が、カラファとマントヴァ公使セルニーニによって開始された。ローマ教皇の儀典長ビアジョ・ダ・チェゼーナも「このうえなく下品であり、聖なる場所にこのような裸体画があってはならない。恥ずべき作品で、ローマ教皇の礼拝堂には相応しくなく、公衆浴場か酒場に飾るべきだ」と酷評している<ref>{{Harvnb|Vasari|1987|p=379}}</ref>。ミケランジェロは不仲だったチェザーナを地獄の裁判官[[ミーノース|ミノス]]として『最後の審判』に描いた。チェザーナがこのことについてユリウス2世に不平をもらすと、ローマ教皇の権威は地獄にまでは及ばないと返されたといわれている<ref>Reported by Lodovico Domenichi in ''[http://books.google.com/books?id=_2g8AAAAcAAJ&pg=RA5-PA668 Historia di detti et fatti notabili di diversi Principi & huommi privati moderni]'' (1556), p. 668</ref>。オリジナルの『最後の審判』に描かれていた人物の局部は、後年になって「ズボンの画家 (''Il Braghettone'' )」と嘲笑めいたあだ名をつけられた[[ダニエレ・ダ・ヴォルテッラ]]によって布で覆われた状態で上描きされた<ref>{{citation|journal=[[New York Times]]|url=http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D0CE0D61E3EF93AA25755C0A967958260&sec=&spon=&pagewanted=all|title=Vatican Restorers Are Ready for 'Last Judgment|last=Simons|first=Marlise|date=19 June 1991|work=New York Times|accessdate=7 March 2009}}</ref>、 |

|||

== フレスコ画修復 == |

|||

{{Main|:en:Restoration of the Sistine Chapel frescoes}} |

|||

[[File:Sistine Chapel Daniel beforandafter.jpg|thumb|left|300px|修復前後のダニエル。]] |

|||

<!--【訳出せず。かわりに [[:en:Sistine Chapel ceiling#Restoration]] を部分訳】 |

|||

The Sistine Chapel's ceiling restoration began on 7 November 1984. The restoration complete, the chapel was re-opened to the public on 8 April 1994. The part of the restoration in the Sistine Chapel that has caused the most concern is the ceiling, painted by [[Michelangelo]]. The emergence of the brightly coloured [[Ancestors of Christ]] from the gloom sparked a reaction of fear that the processes being employed in the cleaning were too severe and removed the original intent of the artist. |

|||

The problem lies in the analysis and understanding of the techniques utilised by Michelangelo, and the technical response of the restorers to that understanding. A close examination of the frescoes of the [[lunette]]s convinced the restorers that Michelangelo worked exclusively in "[[buon fresco]]"; that is, the artist worked only on freshly laid plaster and each section of work was completed while the plaster was still in its fresh state. In other words, Michelangelo did not work "[[Fresco-secco|a secco]]"; he did not come back later and add details onto the dry plaster. |

|||

The restorers, by assuming that the artist took a universal approach to the painting, took a universal approach to the restoration. A decision was made that all of the shadowy layer of animal glue and "lamp black", all of the wax, and all of the overpainted areas were contamination of one sort or another: smoke deposits, earlier restoration attempts, and painted definition by later restorers in an attempt to enliven the appearance of the work. Based on this decision, according to Arguimbau's critical reading of the restoration data that has been provided, the chemists of the restoration team decided upon a solvent that would effectively strip the ceiling down to its paint-impregnated plaster. After treatment, only that which was painted "buon fresco" would remain.{{Citation needed|date=October 2007}} |

|||

{{clearleft}}--> |

|||

システィーナ礼拝堂のフレスコ画、とくにミケランジェロが描いた天井画は過去に何度も修復されており、もっとも近年で大規模な修復作業が、1979年に開始された試験的な修復を経て1980年6月から1999年12月にかけて実施された。修復作業を手がけたのはジャンルイージ・コラルッチ、マウリツィオ・ロッシ、ピエルジョルジョ・ボネッティ、ブルーノ・バラッティらからなるチームだった<ref name=Carlo>Carlo Pietrangeli, Foreword to The Sistine Chapel, ed. Massimo Giacometti. (1986) Harmony Books, ISBN 0-517-56274-X</ref>。修復作業の様子は克明に記録されており、記録写真を担当したのは[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]から嘱託された美術写真家の岡村崔である<ref name=Carlo />。 |

|||

最初に修復対象となったのはミケランジェロの天井画のルネット部分で、1984年に完了している。天井画全体の修復が完了したのは1989年12月のことで、引き続きミケランジェロの『最後の審判』の修復が開始された。フレスコ画全体の修復作業の様子がローマ教皇ヨハネ・パウロ2世に公開されたのは、全体の完成間近の1994年4月8日だった<ref name=jp94>{{cite web |

|||

| title =Homily preached by the Holy Father John Paul II at the mass of to celebrate the unveiling of the restorations of Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel |

|||

| publisher =Vatican Publishing House |

|||

| date=8 April 1994 |

|||

| url =http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1994/documents/hf_jp-ii_hom_19940408_restauri-sistina_en.html |

|||

| accessdate = 2007-09-28 }}</ref>。最後に修復された箇所はボッティチェッリ、ギルランダイオ、ペルジーノらが描いた壁面のフレスコ画で、1999年12月11日になって公開された<ref name= PH&C>Pietrangeli 1994</ref> 。 |

|||

修復後、それまでロウソクの煙による煤などの影響でほとんどモノクロームに見えるまでに色褪せていた色彩は鮮やかにきらめき、春を思わせる薄いピンク色、青リンゴ色、色鮮やかな黄色、空色などの彩色がパールグレイの壁面と好対照を成している。この修復により、今まで煤に覆われていたフレスコ画はもとの彩りを取り戻したのである<ref name= PH&C/>。しかしながら、この修復作業と結果にも賛否両論が存在する。否定派はオリジナルのミケランジェロのフレスコ画に表現されていた、明暗や陰影、微細な表現などが汚れの除去とともに失われてしまったと主張している<ref>Beck (1995)</ref>。 |

|||

<!--【訳出せず】 |

|||

==Quotes on Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel== |

|||

{{quote|text = "Without having seen the Sistine Chapel one can form no appreciable idea of what one man is capable of achieving."| sign= [[Johann Wolfgang Goethe]], 23 August 1787|source=<ref>Letter. Original: {{de icon}} ''Ich kann euch nicht ausdrücken, wie sehr ich euch zu mir gewünscht habe, damit ihr nur einen Begriff hättet, was ein einziger und ganzer Mensch machen und ausrichten kann; ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag.'' [[Italian Journey]], 2nd journey to Rome.<sup>[http://www.fullbooks.com/Italienische-Reise-Teil-21.html Italienische Reise, Teil 21]</sup></ref> |

|||

}} |

|||

{{Quote box |

|||

| quote = "This work has been and truly is a beacon of our art, and it has brought such benefit and enlightenment to the art of painting that it was sufficient to illuminate a world which for so many hundreds of years had remained in the state of darkness. And, to tell the truth, anyone who is a painter no longer needs to concern himself about seeing innovations and inventions, new ways of painting poses, clothing on figures, and various awe-inspiring details, for Michelangelo gave to this work all the perfection that can be given to such details." |

|||

| source = [[Giorgio Vasari]], |

|||

}} |

|||

{{clear}} |

|||

--> |

|||

== 出典 == |

|||

=== 脚注 === |

|||

{{Reflist}} |

|||

=== 参考文献 === |

|||

* {{Citation | last = Deimling | first = Barbara | title = Sandro Botticelli 1444/45-1510 | publisher = Taschen | location = Köln | year = 2000 | isbn = 3-8228-5992-3 }} |

|||

* {{Citation | last = Earls | first = Irene | title = Renaissance Art: A Topical Dictionary | publisher = Greenwood Press | location = Westport | year = 1987 | isbn = 0-313-24658-0 }} |

|||

* {{citation| last1 = Ekelund| first1 = Robert B.|first2=Robert F.|last2= Hébert|last3=Tollison|first3=Robert D. | title = The Marketplace of Christianity | publisher = MIT Press | location = Cambridge | year = 2006 | isbn = 0-262-05082-X }} |

|||

* {{Citation | last = Graham-Dixon | first = Andrew | title = Michelangelo and the Sistine Chapel | publisher = Weidenfeld & Nicolson | location = London | year = 2008 | isbn = 0-297-85365-1 }} |

|||

* {{Citation | last = Hersey | first = George | title = High Renaissance Art in St. Peter's and the Vatican | publisher =[[University of Chicago Press]] | location = Chicago | year = 1993 | isbn = 0-226-32782-5 }} |

|||

* {{Citation |last=Michelangelo| editor-last = Bull | editor-first = George| title = Michelangelo, Life, Letters, and Poetry | publisher =[[Oxford University Press]] | location = Oxford Oxfordshire | year = 1999 | isbn = 0-19-283770-2 }} |

|||

* {{citation| editor-last = Pietrangeli | editor-first = Carlo | title = The Sistine Chapel | publisher = Harmony Books | location = New York | year = 1986 | isbn = 0-517-56274-X }} |

|||

* {{Citation | last = Seymour | first = Charles | title = Michelangelo, the Sistine Chapel Ceiling: illustrations, introductory essays, backgrounds and sources, critical essay | publisher = W. W. Norton | location = New York | year = 1972 | isbn = 0-393-04319-3 }} |

|||

* {{Citation | last = Stinger | first = Charles | title = The Renaissance in Rome | publisher = Indianapolis | location = Bloomington | year = 1998 | isbn = 0-253-21208-1 }} |

|||

* {{Citation | last = Talvacchia | first = Bette | title = Raphael | publisher = Phaidon Press | location = Oxford Oxfordshire | year = 2007 | isbn = 978-0-7148-4786-3 }} |

|||

* {{Citation | last = Vasari | first = Giorgio | title = The Lives of the Artists | publisher = Penguin Books | location = New York | year = 1987| isbn = 0-14-044500-5 |others=George Bull}} |

|||

* {{Citation | last = Wright | first = Lawrence | title = Perspective in Perspective | publisher = Routledge & K. Paul | location = London | year = 1983 | isbn = 0-7100-0791-4 }} |

|||

* Pietrangeli, Hirst and Colalucci, eds. (1994). The Sistine Chapel: A Glorious Restoration. Italy, Harry N Abrams |

|||

* James Beck and Michael Daley, Art Restoration, the Culture, the Business and the Scandal, W.W. Norton, 1995. ISBN 0-393-31297-6 |

|||

== 関連文献 == |

|||

* {{Citation|last=Ettlinger|first=Leopold| title=The Sistine Chapel before Michelangelo: Religious Imagery and Papal Primacy|publisher= Clarendon Press|location=Oxford|year=1965|oclc=230168041}} |

|||

* {{Citation | last = King | first = Ross | title = Michelangelo & the Pope's Ceiling | publisher = Penguin Books | location = New York | year = 2003 | isbn = 0-14-200369-7 }} |

|||

* {{Citation | last = Lewine | first = Carol | title = The Sistine Chapel Walls and the Roman Liturgy | publisher = Pennsylvania State University Press | location = University Park | year = 1993 | isbn = 0-271-00792-3 }} |

|||

* {{citation| editor-last = Pietrangeli | editor-first = Carlo|first1=Michael |last1=Hirst|last2=Colalucci|first2=Gianluigi |last3=Mancinelli|first3=Fabrizio |last4=Shearman|first4= John |last5=Winner|first5=Matthias |last6=Maeder|first6=Edward |last7=De Vecchi|first7=Pierluigi |last8=Nazzareno |first8=Gabrielli|last9= Piernicola |first9= Pagliara| title = The Sistine Chapel: A Glorious Restoration | publisher = H.N. Abrams | others=Takashi Okamura (photographer)|location = New York | year = 1994 | isbn = 0-8109-3840-5 }} |

|||

* {{Citation|last=Pfeiffer|first=Heinrich|title=Die Sixtinische Kapelle neu entdeckt|publisher=Belser|location=Stuttgart |isbn=978-0-8109-3840-3|language=German|year = 2007}} |

|||

* {{Citation | last = Stone | first = Irving | title = The Agony and the Ecstasy | publisher = Nal Trade | location = London| year = 2004 | isbn = 0-451-21323-8|url=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Agony_and_the_Ecstasy_%28novel%29}}. Previously publish by Doubleday in 1961. |

|||

* {{Citation | last1 = Blech | first1 = Benjamin|last2=Doliner |first2=Roy | title = The Sistine Secrets: Michelangelo's Forbidden Messages in the Heart of the Vatican | publisher = HarperOne | location = New York | year = 2008 | isbn = 978-0-06-146904-6}} |

|||

* {{Citation | last1 = Efetov | first1 = Konstantin|last2= |first2= | title = A shocking secret of the Sistine Chapel | publisher = CSMU Press | location = Simferopol | year = 2006 | isbn = 966-2969-17-9|url=http://efetov.com/}} |

|||

* Paoletti, John T.; Radke, Gary M. (2005). Art in Renaissance Italy, Laurence King. ISBN 1-85669-439-9 |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

*[[ルネサンス期のイタリア絵画 ]] |

|||

{{Commons|Sistine Chapel}} |

|||

* [[ルネサンス美術]] |

* [[ルネサンス美術]] |

||

* [[バチカン宮殿]] |

* [[バチカン宮殿]] |

||

| 30行目: | 293行目: | ||

* [[大塚国際美術館]] - システィーナ礼拝堂内部が複製陶板画で再現されている |

* [[大塚国際美術館]] - システィーナ礼拝堂内部が複製陶板画で再現されている |

||

== 外部リンク == |

|||

*[http://mv.vatican.va/3_EN/pages/CSN/CSN_Main.html Vatican Museums Online: Sistine Chapel] A virtual detailed tour of the frescoes and panels |

|||

*[http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html High-resolution interactive virtual tour of the Sistine Chapel] |

|||

*[http://www.kfki.hu/~arthp/tours/sistina/ Web Gallery of Art: Visit to the Sistine Chapel in Vatican] |

|||

*[http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/560315.stm BBC News: Sistine Chapel Restored (1999)] |

|||

*[http://www.arches.uga.edu/~msopal29/ The Restoration of the Sistine Chapel: Right or Wrong?] |

|||

*[http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.html www.christusrex.org Capella Sistina] Master Plan & Pictures |

|||

{{Commons|Sistine Chapel}} |

|||

{{ローマ遺跡}} |

{{ローマ遺跡}} |

||

{{Coord|41|54|11|N|12|27|16|E|region:VA_type:landmark|display=title}} |

|||

{{DEFAULTSORT:しすていなれいはいとう}} |

{{DEFAULTSORT:しすていなれいはいとう}} |

||

[[Category:システィーナ礼拝堂|*]] |

[[Category:システィーナ礼拝堂|*]] |

||

[[Category:ミケランジェロ・ブオナローティの絵画]] |

|||

{{Link FA|pt}} |

|||

[[Category:バチカンの世界遺産]] |

|||

{{Link FA|eu}} |

{{Link FA|eu}} |

||

{{Link FA|id}} |

{{Link FA|id}} |

||

| 47行目: | 320行目: | ||

[[da:Det Sixtinske Kapel]] |

[[da:Det Sixtinske Kapel]] |

||

[[de:Sixtinische Kapelle]] |

[[de:Sixtinische Kapelle]] |

||

[[el:Καπέλα Σιξτίνα]] |

|||

[[en:Sistine Chapel]] |

[[en:Sistine Chapel]] |

||

[[eo:Siksta Kapelo]] |

|||

[[es:Capilla Sixtina]] |

|||

[[et:Sixtuse kabel]] |

[[et:Sixtuse kabel]] |

||

[[el:Καπέλα Σιξτίνα]] |

|||

[[es:Capilla Sixtina]] |

|||

[[eo:Siksta Kapelo]] |

|||

[[eu:Kapera Sixtinoa]] |

[[eu:Kapera Sixtinoa]] |

||

[[fi:Sikstuksen kappeli]] |

|||

[[fr:Chapelle Sixtine]] |

[[fr:Chapelle Sixtine]] |

||

[[ga:Séipéal Sistíneach]] |

[[ga:Séipéal Sistíneach]] |

||

[[gl:Capela Sistina]] |

[[gl:Capela Sistina]] |

||

[[ko:시스티나 경당]] |

|||

[[he:הקפלה הסיסטינית]] |

|||

[[hr:Sikstinska kapela]] |

[[hr:Sikstinska kapela]] |

||

[[hu:Sixtus-kápolna]] |

|||

[[id:Kapel Sistina]] |

[[id:Kapel Sistina]] |

||

[[is:Sixtínska kapellan]] |

[[is:Sixtínska kapellan]] |

||

[[it:Cappella Sistina]] |

[[it:Cappella Sistina]] |

||

[[he:הקפלה הסיסטינית]] |

|||

[[ka:სიქსტეს კაპელა]] |

[[ka:სიქსტეს კაპელა]] |

||

[[ko:시스티나 경당]] |

|||

[[ku:Kapela Sîkstînî]] |

[[ku:Kapela Sîkstînî]] |

||

[[la:Sacellum Sixtinum]] |

[[la:Sacellum Sixtinum]] |

||

[[lij:Cappélla Sistinn-a]] |

|||

[[lt:Siksto koplyčia]] |

|||

[[lv:Siksta kapela]] |

[[lv:Siksta kapela]] |

||

[[lt:Siksto koplyčia]] |

|||

[[lij:Cappélla Sistinn-a]] |

|||

[[hu:Sixtus-kápolna]] |

|||

[[mk:Систинска капела]] |

[[mk:Систинска капела]] |

||

[[nl:Sixtijnse Kapel]] |

[[nl:Sixtijnse Kapel]] |

||

[[no:Det sixtinske kapell]] |

|||

[[nn:Det sixtinske kapellet]] |

[[nn:Det sixtinske kapellet]] |

||

[[no:Det sixtinske kapell]] |

|||

[[nrm:Chapelle Sistinne]] |

[[nrm:Chapelle Sistinne]] |

||

[[oc:Capèla Sixtina]] |

[[oc:Capèla Sixtina]] |

||

[[pl:Kaplica Sykstyńska]] |

[[pl:Kaplica Sykstyńska]] |

||

[[pt:Capela Sistina]] |

[[pt:Capela Sistina]] |

||

[[rm:Chapella Sistina]] |

|||

[[ro:Capela Sixtină]] |

[[ro:Capela Sixtină]] |

||

[[rm:Chapella Sistina]] |

|||

[[ru:Сикстинская капелла]] |

[[ru:Сикстинская капелла]] |

||

[[sh:Sikstinska kapela]] |

|||

[[simple:Sistine Chapel]] |

[[simple:Sistine Chapel]] |

||

[[sk:Sixtínska kaplnka]] |

[[sk:Sixtínska kaplnka]] |

||

[[sl:Sikstinska kapela]] |

[[sl:Sikstinska kapela]] |

||

[[sr:Сикстинска капела]] |

[[sr:Сикстинска капела]] |

||

[[sh:Sikstinska kapela]] |

|||

[[fi:Sikstuksen kappeli]] |

|||

[[sv:Sixtinska kapellet]] |

[[sv:Sixtinska kapellet]] |

||

[[th:ชาเปลซิสติน]] |

[[th:ชาเปลซิสติน]] |

||

2012年8月15日 (水) 13:01時点における版

| システィーナ礼拝堂 Cappella Sistina (イタリア語) Sacellum Sixtinum (ラテン語) | |

|---|---|

システィーナ礼拝堂内部 | |

| 基本情報 | |

| 所在地 | ヴァチカン |

| 座標 | 北緯41度54分11秒 東経12度27分16秒 / 北緯41.90306度 東経12.45444度座標: 北緯41度54分11秒 東経12度27分16秒 / 北緯41.90306度 東経12.45444度 |

| 宗教 | ローマ・カトリック |

| 奉献年 | 1483年8月15日 |

| 教会的現況 | ローマ教皇礼拝堂 |

| 管理者 | ベネディクト16世 |

| ウェブサイト |

mv |

| 建設 | |

| 建築家 | バッチオ・ポンテッリ、ジョヴァンニ・デ・ドルッチ[1] |

| 形式 | 教会 |

| 着工 | 1473年[1] |

| 完成 | 1481年[1] |

| 建築物 | |

| 横幅 | 40.9メートル (134 ft) |

| 奥行(身廊) | 13.4メートル (44 ft) |

| 最長部(最高) | 20.7メートル (68 ft) |

| 正式名称: ヴァチカン市国 | |

| 基準 | i, ii, iv, vi |

| 登録日 | 1984年[2] |

| 登録番号 | 286 |

| 登録区分 | 文化遺産 |

システィーナ礼拝堂(しすてぃーなれいはいどう、伊: Cappella Sistina)は、ローマ教皇の公邸であるバチカン宮殿にある礼拝堂。サン・ピエトロ大聖堂北隣に位置するその建物とともに、ミケランジェロ、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ピントゥリッキオら、盛期ルネサンスを代表する芸術家たちが内装に描いた数々の装飾絵画作品で世界的に有名な礼拝堂である。とくにローマ教皇ユリウ年2世の注文でミケランジェロが1508年から1512年にかけて描いた天井画と、ローマ教皇クレメンス7世が注文し、ローマ教皇パウルス3世が完成を命じた、1535年から1541年にかけて描いた『最後の審判』はミケランジェロの絵画作品の頂点とされている。

もともとバチカン宮殿に存在していた古い礼拝堂を1477年から1480年にかけてローマ教皇シクストゥス4世が建て直させた建物で、その教皇名(伊: Sisto IV)にちなんでシスティーナ礼拝堂と名付けられた。この建て直し時には、ペルジーノ、ボッティチェッリ、ギルランダイオらの芸術家たちが、一連の内装フレスコ壁画を手がけている。壁画に描かれているのは『旧約聖書』からの「モーセの生涯の物語」ならびに『新約聖書』からの「キリストの生涯の物語」と、歴代のローマ教皇の肖像画で、これらは1482年から1483年8月にかけて描かれた作品となっている[3]。落成したシスティーナ礼拝堂で最初のミサを執り行ったのはシクストゥス4世だった。このミサは聖母被昇天に捧げられたもので、システィーナ礼拝堂を聖母マリアに奉献することを表明する式典でもあった[4]。

シクストゥス4世以降、システィーナ礼拝堂は宗教的施設とローマ教皇執務室という二つの役割を果たしてきた。現在ではローマ教皇を選出する会議であるコンクラーヴェの会場としても使用されている。

歴史

システィーナ礼拝堂はローマ教皇を選出するコンクラーヴェが開催される場所として広く知られている。しかしながら、教皇礼拝堂 (Cappella Pontificia) の一角を構成するシスティーナ礼拝堂は、1968年まで教皇宮殿 (Pontificalis Aula) と呼ばれていた教皇公邸 (Domus Pontificalis) としての性格も持っている。シクストゥス4世が在位していた15世紀後半の教皇礼拝堂には、聖職者、聖座職員、高位の平信徒らおよそ200人の人々が関わっており、年間50件におよぶ式典、行事を執り行うことが定められていた[5]。これらの行事で35件を占めるのがミサで、そのうち8件が通常サン・ピエトロ大聖堂で実施されており、多数の信徒が集まる一大式典だった。クリスマスやイースターのミサには教皇自ら典礼として参加していた。残り27件のミサは比較的小規模で大きな施設を必要としなかったこともあって、システィーナ礼拝堂が完成する以前にはマッジョーレ礼拝堂が使用されていた。

ヴァチカン宮殿にはマッジョーレ礼拝堂のほかにも、ローマ教皇と教皇庁職員が日々の祈りを捧げる場所として使用される礼拝堂があり、シクストゥス4世在位時にはニコラウス5世が建てた、フラ・アンジェリコが内部装飾を手がけた礼拝堂が使用されていた。マッジョーレ礼拝堂は少なくとも1368年までは存在していたことが記録として残っている。しかしながら、後年のトラブゾンのアンドレアスとシクストゥス4世とのやりとりには、当時のマッジョーレ礼拝堂は荒廃して壁は傾いており、新しい礼拝堂を建設するために取り壊す必要があることが記されている[6]。

システィーナ礼拝堂はマッジョーレ礼拝堂の跡地に建てられている。シクストゥス4世の命でバッチオ・ポンテッリ (en:Baccio Pontelli) が設計し、ジョヴァンニ・デ・ドリッチの総指揮のもとで1473年から1481年にかけて建設された[1]。現在でもシスティーナ礼拝堂の外観はほぼ建設当時のままである。建物の完成後、盛期ルネサンスを代表する芸術家であるボッティチェッリ、ギルランダイオ、ペルジーノ、ミケランジェロらによるフレスコ画で内部装飾がなされた[6]。

完成後のシスティーナ礼拝堂で最初のミサが執り行われたのは1483年8月9日である。このミサは聖母被昇天に捧げられたもので、システィーナ礼拝堂が聖母マリアに奉献されることを公表する式典でもあった[4]。現在でもシスティーナ礼拝堂はさまざまな式典や行事などに使用されており、ローマ教皇が外遊などで不在の場合を除いて、ローマ教皇庁の公式行事の重要な開催場所である。世界最古の聖歌隊の一つであるシスティーナ礼拝堂聖歌隊 (en:Sistine Chapel Choir) は、ルネサンス期に作曲された合唱曲を現在にそのまま伝えており、なかでもローマ楽派の作曲家グレゴリオ・アレグリの『ミゼレーレ』がとくに有名な楽曲となっている[7]。

コンクラーヴェ

システィーナ礼拝堂が持つ最重要機能として、枢機卿団 (en:College of Cardinals) が次代のローマ教皇を選出する会議であるコンクラーヴェの開催場所となっていることがあげられる。コンクラーヴェ開催中にはシスティーナ礼拝堂の屋根に煙突が設置され、そこから排気される煙の色でコンクラーヴェの状況が告知される。投票によって新たなローマ教皇が選出された場合には、投票に使用された用紙が燃やされて白い煙があがる。投票の結果、候補者の最大得票数が全体の三分の二に満たない場合には、投票用紙とともに湿った藁と化学添加剤が燃やされて煙突から黒い煙があがり、次代のローマ教皇は未決定であるということを知らせる[8]。

コンクラーヴェの期間中は枢機卿団は外出が許されず、ミサの出席、食事、就寝など日々の生活はすべて、特に選別された世話係の手を借りてコンクラーヴェ会場内で行わなければならなかった。1455年以降コンクラーヴェはヴァチカン宮殿内で実施されており、教皇が複数鼎立した教会大分裂まではドミニコ会教会堂のサンタ・マリア・ソプラ・ミネルヴァ教会がコンクラーヴェの開催場所となっていた[9]。

ヨハネ・パウロ2世が1996年に発布した『使徒憲章』「使徒座空位とローマ教皇選出について」(en:Universi Dominici Gregis) で、コンクラーヴェ期間中の枢機卿の宿舎はコンクラーヴェ会場のシスティーナ礼拝堂ではなくドムス・サンクテ・マルテ(聖マルタの家 (en:Domus Sanctae Marthae))とするように変更されたが、ローマ教皇選出の投票自体は従前どおりシスティーナ礼拝堂で実施するよう定められている[10]。

建物

外観

システィーナ礼拝堂はレンガ造りの長方形の建物である。簡素な外観で、建築様式上の特徴も装飾もなく、イタリアでよく見られる中世からルネサンス期に建てられた教会堂と変わりはない。ファサードも行列用の入場口もなく、礼拝堂への入り口はヴァチカン宮殿内から通じる一箇所のみとなっており、システィーナ礼拝堂はヴァチカン宮殿の窓あるいは光井戸からわずかに垣間見える程度である。礼拝堂は三階建てで、一階部分がもっとも大きく、実用的な窓がはめ込まれた壁面と円天井、そしてヴァチカン宮殿へと通じる出入り口で構成されている。システィーナ礼拝堂のもっとも重要な階層といえる二階は奥行き40.9m、幅13.4mで、これは『旧約聖書』の『列王記』6章にあるソロモン王の神殿の比率と同じである[11]。円天井の高さは20.7mで、壁両側面にはそれぞれ6枚の細長いアーチ状の窓があり、片端面には2枚の窓がある。三階部分は衛士の控え室となっている。三階部分には建築途中で放棄されている、外壁のアーチ状構造物に支えられた、礼拝堂を巡る渡り通路がある。この渡り廊下の屋根からは頻繁に雨漏りが生じている。

地盤沈下とレンガのひび割れに悩まされたマッジョーレ礼拝堂を教訓として、システィーナ礼拝堂には外壁を補強する大規模な控え壁が採用された。システィーナ礼拝堂より後に建てられたヴァチカン宮殿付属の建物は、システィーナ礼拝堂とはまったく異なった外観で設計されている。

内装

システィーナ礼拝堂二階の天井は、窓上部の壁から始まる丸みの少ないアーチ状の円天井である。この円天井の最下層部分は、それぞれの窓の間にある細い装飾用の付柱から伸びる大きな三角形のペンデンティヴに接している。当初の円天井は、ピエルマッテオ・ダメリア (en:Piermatteo Lauro de' Manfredi da Amelia) がデザインした、金色の星がちりばめられた鮮やかな青一色で塗装されていた[6]。床面は建設当初の内部レイアウトに従って、大理石と色石が使用されたコスマテスク様式 (en:Cosmatesque) の飾り石張りとなっている。また、聖枝祭のような重要な式典時にローマ教皇の行列が足を進める箇所には特別な飾りが施されている。

ミーノ・ダ・フィエゾーレ (en:Mino da Fiesole)、アンドレア・ブレーニョ (en:Andrea Bregno)、ジョヴァンニ・ダルマータ (en:Giovanni Dalmata) の手による大理石のトランセンナ(彫刻が施された柵)が室内を大きく二分している[12]。このトランセンナは祭壇近くの礼拝堂関係者の場所と、巡礼者や礼拝堂を訪れる近隣住民ら一般信徒の場所を隔てるために使用されており、当初は礼拝堂の中心に置かれて礼拝堂関係者と関係者以外に同じ面積が割り当てられていた。しかしながら、ローマ教皇の随行員の増加に伴ってトランセンナが動かされ、一般信徒に与えられる場所は徐々に少なくなっていった。トランセンナの上部には一列に並んだ華美な燭台が置かれており、木製の扉がついている。かつてこの燭台は金箔で覆われており、扉も金箔が貼られた精緻な鉄製の扉だった。このトランセンナを制作した前述の芸術家たちの作品は、『カントリア』や聖歌隊席などの彫刻にも残っている。

ラファエロのタペストリ

システィーナ礼拝堂で開催されるとくに重要な式典では、両側の壁がラファエロが礼拝堂のためにデザインした「聖ペテロの生涯」と「聖パウロの生涯」を描き出したタペストリで覆われる。『福音書』と『使徒行伝』からのエピソードをモチーフとしたもので、ラファエロが描いたデザイン用の下絵 (en:Raphael Cartoons) 10点のうち現存する7点をイギリス王家のロイヤル・コレクションが所蔵しており、1865年からロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で展示されている[13]。このラファエロのタペストリは1527年のローマ略奪で収奪されており、貴金属が剥ぎ取られヨーロッパ中に散逸してしまっていた。20世紀後半にシスティーナ礼拝堂に戻され(新しく作り直されたタペストリもある)、1983年から元通りシスティーナ礼拝堂で使用されるようになった。

内部装飾

システィーナ礼拝堂の内部壁面は三層に大別できる。下層は金銀の布が描かれたフレスコ画である。中層には互いを補完しあう「モーセの生涯の物語」と「キリストの生涯の物語」のフレスコ画がある。これらのフレスコ画は1480年にローマ教皇シクストゥス4世が依頼したもので、ギルランダイオ、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ロッセッリ (en:Cosimo Roselli) らが、それぞれが率いていた工房の弟子たちとともに制作に当たった。おそらく当時すでにローマにあって、システィーナ礼拝堂内部装飾の責任者になっていたと考えられているペルジーノのもとに集められた当時のフィレンツェを代表する画家たちは、1480年10月27日にフィレンツェを発ってローマへと向かい、1481年の初春から壁画制作を開始している。フィレンツェの画家たちがシスティーナ礼拝堂の内部装飾に任命された背景には、当時シクストゥス4世と仲違いしていた、フィレンツェの支配者ロレンツォ・デ・メディチとの関係修復という意味合いもあった。上層はさらに上下に二分割できる。下部には歴代ローマ教皇の肖像が等身大で描かれている。上部のルネットにはミケランジェロの天井画の一部として、キリストの祖先とされる歴史上の人物たちが描かれている。

ミケランジェロがローマ教皇ユリウス2世の命でシスティーナ礼拝堂天井画を描いたのは1508年から1512年にかけてである。この天井画には『創世記』のエピソードから「天地創造」、「アダムとイヴ」、「失楽園」など9点のフレスコ画が描かれている。円天井を支える三角形のペンデンティヴには、神が救世主キリストを遣わすことを預言した『旧約聖書』の7人の預言者と古代の巫女(シビュラ)が描かれている。

1515年に、ローマ教皇レオ10世の命で、ラファエロが礼拝堂壁面最下層を飾る10点のタペストリをデザインした[14]。当時のラファエロは25歳にしてフィレンツェではすでに多くの富裕なパトロンを持つ有力な芸術家だった。そしてラファエロは野心ある若者であり、ローマ教皇をパトロンに持つという栄誉を希求していた[15]。ローマ教皇に気に入られ、活気溢れるローマに魅せられたラファエロは、その後の生涯をローマで送ることになる。

ラファエロはこのシスティーナ礼拝堂のタペストリ制作依頼を、自身の作品とミケランジェロの作品とを比較する絶好の機会だと見なしていた。またラファエロにタペストリ制作を命じたレオ10世にも、前任のローマ教皇ユリウス2世がミケランジェロに描かせた天井画への対抗心があったと考えられている[16]。ミケランジェロがタペストリのモチーフとしたのは『使徒行伝』で、1515年半ばからデザインの制作が開始された。織り上げるためにブリュッセルに送られたタペストリのデザインは非常に大規模なもので、ピーテル・ファン・アールストの工房で4年間をかけて完成している[17]。

フレスコ画

南壁面

システィーナ礼拝堂の南壁面は、1481年から1482年にかけて描かれた「モーセの生涯の物語」で装飾されている。主祭壇から順に以下の作品となっている。

- 『モーセのエジプト脱出』 - ペルジーノとその弟子作

- 『モーセの試練』 - ボッティチェッリとその工房作

- 『紅海横断』 - ロッセッリとギルランダイオまたはビアッジョ・ダントーニオ (en:Biagio d'Antonio) 作

- 『シナイ山から下山したモーゼ』 - ロッセッリまたはピエロ・ディ・コジモ作

- 『反逆者たちの懲罰』 - ボッティチェッリ作

- 『モーゼの死と遺言』 - シニョレッリとバルトロメオ・デッラ・ガッタ (en:Bartolomeo della Gatta)

北壁面

システィーナ礼拝堂の南壁面は、1481年から1482年にかけて描かれた「キリストの生涯の物語」で装飾されている。

- 『キリストの洗礼』 - ペルジーノとその弟子作

- 『キリストの誘惑』 - ボッティチェッリ作

- 『使徒の改宗』 - ギルランダイオ作

- 『聖ペテロへの天国の鍵の授与』 - ペルジーノ作

- 『最後の晩餐』 - ロッセッリ作

西壁面

- 『キリストの復活』 - ヘンドリク・ファン・デン・ブルック作(1572年)、ギルランダイオのフレスコ画に上描き

- 『モーセの遺体をめぐる争い』 - マッテオ・ダ・レッチェ作(1574年)、シニョレッリのフレスコ画に上描き

壁面フレスコ画

-

『反逆者たちの懲罰』

(ボッティチェッリ) -

『キリストの洗礼』

(ペルジーノとその弟子) -

『使徒の改宗』

(ギルランダイオ) -

『聖ペテロへの天国の鍵の授与』

(ペルジーノ) -

『最後の晩餐』

(ロッセッリ)

ミケランジェロのフレスコ画

天井画

ミケランジェロがローマ教皇ユリウス2世にシスティーナ礼拝堂天井画の描き直しを命じられたのは1508年だった。それまで、天井とヴォールトには金の星々がきらめく青い空が描かれていた[6]。この縦40m、横13mで、総面積は460平方メートルという大規模な天井画[18]の制作は1508年に開始され、1512年11月2日に完成した[19]。

当初ミケランジェロはユリウス2世からのこの壮大な天井画制作依頼を嫌がり、ユリウス2世が考えていた計画の下では作業をしたくないと断っている。ミケランジェロは自身を画家ではなく彫刻家であると自負しており、このような大規模で実現困難な絵画制作がまわってきたのは、失敗させて自分を陥れるための罠なのではないかと疑ってさえいた。ミケランジェロにとってみれば、システィーナ礼拝堂の絵画制作依頼は、数年前から専念していた大理石彫刻の制作の邪魔にしか思えなかったのである[20]。

ミケランジェロが天井画のデザインとして採用したのは、依頼主のユリウス2世が持っていたシスティーナ礼拝堂の天井に空を背景とした十二使徒を描きだすという構想[21]からかけ離れた、はるかに複雑なものだった。ミケランジェロが天井画に『創世記』を中心とした構成に変更した理由は定かではない。この天井画に対して影響を与えたような過去の作品は存在せず、ミケランジェロが描きあげたこの絵画はそれまでの絵画作品とは隔絶したものといえる[22]。

ユリウス2世は、天井に絵を描くための足場制作をミケランジェロ自身に任せた。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁面、窓最上部とほぼ同じ高さの箇所に穴を開けて腕木を渡し、その上に平らな板を載せて足場とした。そしてこの板に仰向けとなって天井画を描いたといわれている[23]。 システィーナ礼拝堂の天井中央部分に描かれているのは『旧約聖書』に記された『創世記』の9つのエピソードで、これら9つのエピソードはさらに大きく3つの物語に分けることができる[24]。神による天地創造の物語、神による最初の人間であるアダムとイヴの人類創造と神にそむいたアダムとイヴがエデンの園から追放される失楽園の物語、そして大洪水とノア一族」の物語である。作品の構成としては、必ずしも『創世記』に記述されている時系列順とはなっていない。9つのエピソードからなる3つの場面は互いの内容を補完しあう構成となっており、これは中世の絵画作品やステンドグラスでよく用いられた技法である[25]。

天井中央部に描かれている『創世記』のエピソードは、主祭壇から後陣に向かって以下の順番になっている。

- 『光と闇の分離』

- 『太陽、月、植物の創造』

- 『大地と水の分離』

- 『アダムの創造』

- 『エヴァの創造』

- 『原罪と楽園追放』

- 『ノアの燔祭』

- 『大洪水』

- 『ノアの泥酔』

システィーナ礼拝堂の左右それぞれ5箇所と後陣側と主祭壇側それぞれ1箇所にあるペンデンティヴ部分には、この天井画の中で最も大きな人物像が描かれている。描かれているのはメシアの到来、あるいは到来するメシアの容貌を預言したとされる12名の人物たちである。これら12名のうち7名は『旧約聖書』に記された男性預言者で、残る5名がシビュラと呼ばれる古代の女性巫女となっている。主祭壇側には預言者ヨナが、後陣側には預言者ゼカリヤがそれぞれ描かれている。残りの10名は左右に分かれて男女交互に描かれており、プットー(幼い天使)が支える彩色大理石板に刻まれた銘文によって誰が描かれているのかを識別することができる。主祭壇上部のヨナから時計回りに以下の人物像が描かれている。

- 『ヨナ』 - 主祭壇上部

- 『エレミヤ』

- 『ペルシアの巫女』 (en:Persian Sibyl)

- 『エゼキエル』

- 『エリュトレイアの巫女』 (en:Erythraean Sibyl)

- 『ヨエル』

- 『ゼカリヤ』 - 後陣上部

- 『デルフォイの巫女』 (en:Delphic Sibyl)

- 『イザヤ』

- 『クエマの巫女』 (en:Cumaean Sibyl)

- 『ダニエル』

- 『リビアの巫女』 (en:Libyan Sibyl)

建物四隅にもペンデンティヴがあり、ミケランジェロはこの部分に『旧約聖書』に登場するユダヤの偉人とされるモーセ、エステル、ダヴィデ、ユディトによるイスラエルの民救済のエピソードを描いている。

これらのほかに、14箇所のアーチ状のルネット部分と、8箇所の三角状のスパンドレル (en:Spandrel) 部分には、アブラハムらキリストの祖先とされている人物とその家族が描かれている。

天井中央部分の『創世記』

-

『太陽、月、植物の創造』

-

『イヴの創造』

-

『原罪と楽園追放』

-

『ノアの燔祭』

-

『大洪水』

ペンデンティヴ部分の預言者と巫女

-

『ヨナ』

-

『エリュトレイアの巫女』

-

『ゼカリヤ』

-

『デルフォイの巫女』

-

『イザヤ』

最後の審判

ミケランジェロは、ローマ教皇クレメンス7世と、後継のローマ教皇パウルス3世の命で、1533年から1541年にかけて主祭壇背後の壁に『最後の審判』を描いた[26]。これはローマのルネサンス芸術崩壊の引き金となった、神聖ローマ皇帝カール5世の軍勢がローマに侵攻したいわゆるローマ略奪(1527年5月)よりも後年で、トリエント公会議(1545年)の直前となる時期にあたる。『最後の審判』はシスティーナ礼拝堂主祭壇の後壁面全体に描かれた、1370cm × 1200cmという非常に大規模な作品で、キリストの再臨と現世の終末を、天使に囲まれたキリストが生前の行いによって人々の魂を裁いている情景となっている。

この作品は、枢機卿オリヴィエーロ・カラファ (en:Cardinal Carafa) とミケランジェロとの間にちょっとした騒動を巻き起こした。ミケランジェロが裸体の人物像を多く描いたことが、不道徳で猥雑であると非難されたのである。そして『最後の審判』の裸体を隠そうという「イチジクの葉運動」と呼ばれる一種の検閲運動が、カラファとマントヴァ公使セルニーニによって開始された。ローマ教皇の儀典長ビアジョ・ダ・チェゼーナも「このうえなく下品であり、聖なる場所にこのような裸体画があってはならない。恥ずべき作品で、ローマ教皇の礼拝堂には相応しくなく、公衆浴場か酒場に飾るべきだ」と酷評している[27]。ミケランジェロは不仲だったチェザーナを地獄の裁判官ミノスとして『最後の審判』に描いた。チェザーナがこのことについてユリウス2世に不平をもらすと、ローマ教皇の権威は地獄にまでは及ばないと返されたといわれている[28]。オリジナルの『最後の審判』に描かれていた人物の局部は、後年になって「ズボンの画家 (Il Braghettone )」と嘲笑めいたあだ名をつけられたダニエレ・ダ・ヴォルテッラによって布で覆われた状態で上描きされた[29]、

フレスコ画修復

システィーナ礼拝堂のフレスコ画、とくにミケランジェロが描いた天井画は過去に何度も修復されており、もっとも近年で大規模な修復作業が、1979年に開始された試験的な修復を経て1980年6月から1999年12月にかけて実施された。修復作業を手がけたのはジャンルイージ・コラルッチ、マウリツィオ・ロッシ、ピエルジョルジョ・ボネッティ、ブルーノ・バラッティらからなるチームだった[30]。修復作業の様子は克明に記録されており、記録写真を担当したのは日本テレビから嘱託された美術写真家の岡村崔である[30]。

最初に修復対象となったのはミケランジェロの天井画のルネット部分で、1984年に完了している。天井画全体の修復が完了したのは1989年12月のことで、引き続きミケランジェロの『最後の審判』の修復が開始された。フレスコ画全体の修復作業の様子がローマ教皇ヨハネ・パウロ2世に公開されたのは、全体の完成間近の1994年4月8日だった[31]。最後に修復された箇所はボッティチェッリ、ギルランダイオ、ペルジーノらが描いた壁面のフレスコ画で、1999年12月11日になって公開された[32] 。

修復後、それまでロウソクの煙による煤などの影響でほとんどモノクロームに見えるまでに色褪せていた色彩は鮮やかにきらめき、春を思わせる薄いピンク色、青リンゴ色、色鮮やかな黄色、空色などの彩色がパールグレイの壁面と好対照を成している。この修復により、今まで煤に覆われていたフレスコ画はもとの彩りを取り戻したのである[32]。しかしながら、この修復作業と結果にも賛否両論が存在する。否定派はオリジナルのミケランジェロのフレスコ画に表現されていた、明暗や陰影、微細な表現などが汚れの除去とともに失われてしまったと主張している[33]。

出典

脚注

- ^ a b c d Ekelund, Hébert & Tollison 2006, p. 313

- ^ “Vatican City”. Whc.unesco.org. 2011年8月9日閲覧。

- ^ Monfasani, John (1983), “A Description of the Sistine Chapel under Pope Sixtus IV”, Artibus et Historiae (IRSA s.c.) 4 (7): 9–18, doi:10.2307/1483178, ISSN 0391-9064, JSTOR 1483178.

- ^ a b Pietrangeli 1986, p. 28

- ^ Pietrangeli 1986, p. 24

- ^ a b c d John Shearman, "The Chapel of Sixtus IV". In Pietrangeli 1986

- ^ Stevens, Abel & Floy, James. "Allegri's Miserere". The National Magazine, Carlton & Phillip, 1854. 531.

- ^ Saunders, Fr. William P. "The Path to the Papacy". Arlington Catholic Herald, 17 March 2005. Retrieved on 2 June 2008.

- ^ Chambers, D. S. (1978), “Papal Conclaves and Prophetic Mystery in the Sistine Chapel”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (The Warburg Institute) 41: 322–326, doi:10.2307/750878, JSTOR 750878.

- ^ Domus Sanctae Marthae & The New Urns Used in the Election of the Pope from EWTN

- ^ Campbell, Ian (1981), “The New St Peter's: Basilica or Temple?”, Oxford Art Journal 4 (1): 3–8, doi:10.1093/oxartj/4.1.3, ISSN 0142-6540.

- ^ Hersey 1993, p. 180

- ^ Cheney, Iris. Review of "Raphael's Cartoons in the Collection of Her Majesty The Queen and the Tapestries for the Sistine Chapel" by John Shearman". The Art Bulletin, Volume 56, No. 4, December 1974. 607–609.

- ^ Talvacchia 2007, p. 150

- ^ Talvacchia 2007, p. 80

- ^ Hall, Marcia B. Rome: Artistic Centers of the Italian Renaissance. London: Cambridge University Press 18 April 2005. 138.

- ^ Talvacchia 2007, p. 152

- ^ Michelangelo – The Sistine Chapel Ceiling, "Seven Common Questions About the Frescoes"

- ^ Graham-Dixon 2008, p. 2

- ^ Graham-Dixon 2008, p. 1

- ^ Giacometti, Massimo (1986). The Sistine Chapel.

- ^ Graham-Dixon 2008, p. xii

- ^ Michelangelo 1999, pp. 64–66

- ^ Paoletti and Radke pp. 402 - 403

- ^ See en:Poor Man's Bible

- ^ Stollhans, Cynthia (1988), “Michelangelo's Nude Saint Catherine of Alexandria”, Woman's Art Journal (Woman's Art, Inc.) 19 (1): 26–30, doi:10.2307/1358651, ISSN 02707993, JSTOR 1358651.

- ^ Vasari 1987, p. 379

- ^ Reported by Lodovico Domenichi in Historia di detti et fatti notabili di diversi Principi & huommi privati moderni (1556), p. 668

- ^ Simons, Marlise (19 June 1991), “Vatican Restorers Are Ready for 'Last Judgment”, New York Times 2009年3月7日閲覧。

- ^ a b Carlo Pietrangeli, Foreword to The Sistine Chapel, ed. Massimo Giacometti. (1986) Harmony Books, ISBN 0-517-56274-X

- ^ “Homily preached by the Holy Father John Paul II at the mass of to celebrate the unveiling of the restorations of Michelangelo's frescoes in the Sistine Chapel”. Vatican Publishing House (1994年4月8日). 2007年9月28日閲覧。

- ^ a b Pietrangeli 1994

- ^ Beck (1995)

参考文献

- Deimling, Barbara (2000), Sandro Botticelli 1444/45-1510, Köln: Taschen, ISBN 3-8228-5992-3

- Earls, Irene (1987), Renaissance Art: A Topical Dictionary, Westport: Greenwood Press, ISBN 0-313-24658-0

- Ekelund, Robert B.; Hébert, Robert F.; Tollison, Robert D. (2006), The Marketplace of Christianity, Cambridge: MIT Press, ISBN 0-262-05082-X

- Graham-Dixon, Andrew (2008), Michelangelo and the Sistine Chapel, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 0-297-85365-1

- Hersey, George (1993), High Renaissance Art in St. Peter's and the Vatican, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 0-226-32782-5

- Michelangelo (1999), Bull, George, ed., Michelangelo, Life, Letters, and Poetry, Oxford Oxfordshire: Oxford University Press, ISBN 0-19-283770-2

- Pietrangeli, Carlo, ed. (1986), The Sistine Chapel, New York: Harmony Books, ISBN 0-517-56274-X

- Seymour, Charles (1972), Michelangelo, the Sistine Chapel Ceiling: illustrations, introductory essays, backgrounds and sources, critical essay, New York: W. W. Norton, ISBN 0-393-04319-3

- Stinger, Charles (1998), The Renaissance in Rome, Bloomington: Indianapolis, ISBN 0-253-21208-1

- Talvacchia, Bette (2007), Raphael, Oxford Oxfordshire: Phaidon Press, ISBN 978-0-7148-4786-3

- Vasari, Giorgio (1987), The Lives of the Artists, George Bull, New York: Penguin Books, ISBN 0-14-044500-5

- Wright, Lawrence (1983), Perspective in Perspective, London: Routledge & K. Paul, ISBN 0-7100-0791-4

- Pietrangeli, Hirst and Colalucci, eds. (1994). The Sistine Chapel: A Glorious Restoration. Italy, Harry N Abrams

- James Beck and Michael Daley, Art Restoration, the Culture, the Business and the Scandal, W.W. Norton, 1995. ISBN 0-393-31297-6

関連文献

- Ettlinger, Leopold (1965), The Sistine Chapel before Michelangelo: Religious Imagery and Papal Primacy, Oxford: Clarendon Press, OCLC 230168041

- King, Ross (2003), Michelangelo & the Pope's Ceiling, New York: Penguin Books, ISBN 0-14-200369-7

- Lewine, Carol (1993), The Sistine Chapel Walls and the Roman Liturgy, University Park: Pennsylvania State University Press, ISBN 0-271-00792-3

- Hirst, Michael; Colalucci, Gianluigi; Mancinelli, Fabrizio; Shearman, John; Winner, Matthias; Maeder, Edward; De Vecchi, Pierluigi; Nazzareno, Gabrielli et al. (1994), Pietrangeli, Carlo, ed., The Sistine Chapel: A Glorious Restoration, Takashi Okamura (photographer), New York: H.N. Abrams, ISBN 0-8109-3840-5

- Pfeiffer, Heinrich (2007) (German), Die Sixtinische Kapelle neu entdeckt, Stuttgart: Belser, ISBN 978-0-8109-3840-3

- Stone, Irving (2004), The Agony and the Ecstasy, London: Nal Trade, ISBN 0-451-21323-8. Previously publish by Doubleday in 1961.

- Blech, Benjamin; Doliner, Roy (2008), The Sistine Secrets: Michelangelo's Forbidden Messages in the Heart of the Vatican, New York: HarperOne, ISBN 978-0-06-146904-6

- Efetov, Konstantin (2006), A shocking secret of the Sistine Chapel, Simferopol: CSMU Press, ISBN 966-2969-17-9

- Paoletti, John T.; Radke, Gary M. (2005). Art in Renaissance Italy, Laurence King. ISBN 1-85669-439-9

関連項目

- ルネサンス期のイタリア絵画

- ルネサンス美術

- バチカン宮殿

- ローマ教皇

- 大塚国際美術館 - システィーナ礼拝堂内部が複製陶板画で再現されている

外部リンク

- Vatican Museums Online: Sistine Chapel A virtual detailed tour of the frescoes and panels

- High-resolution interactive virtual tour of the Sistine Chapel

- Web Gallery of Art: Visit to the Sistine Chapel in Vatican

- BBC News: Sistine Chapel Restored (1999)

- The Restoration of the Sistine Chapel: Right or Wrong?

- www.christusrex.org Capella Sistina Master Plan & Pictures