杉の革命

杉の革命(すぎのかくめい、英:Cedar Revolution、アラビア語:ثورة الأرز )は、レバノン(特に、ベイルート)を中心に、2005年2月14日のラフィーク・ハリーリー首相暗殺によって発生した一連のデモ活動、市民活動のこととして使われている。

この運動の最終目標は、シリア軍のレバノンからの撤退、国際機関によるハリーリー暗殺についての調査、治安維持機構の設立、自由選挙に基づいた議会の設置である。最初に、この人々のデモが起こったときには、シリアは、その要求に応えることなく、14000人の軍隊と諜報機関の人員をレバノンに駐在させたままであった。デモが進むにつれ、2005年4月27日には、レバノンからの完全撤退を余儀なくされた。

シリアへの反対をアピールするために使われたシンボルは、白と赤のスカーフ、そして、青いリボンであった。また、モットーは、自由、主権、独立あるいは、真実、自由、国民の団結であった。

目標

杉の革命の最終目標は、1975年から30年間続いていたシリア軍のレバノンからの完全撤退である。加えて、1989年に、フランスへ向かったミシェル・アウン(en:Michel Aoun)の帰国とレバノン軍団の指導者であったサミール・ジャアジャア(en:Samir Geagea)との釈放であった。

具体的には、以下の視点があげることが可能である。

- 全てのレバノン国民が、自由と独立を勝ち取るために団結すること。

- 親シリア派のカラミ政権の打倒。

- 国家治安機関に勤めている6人のレバノン人司令官を解雇すること。

- レバノンに駐留するシリア軍及び情報機関全員をレバノンから撤退させること。

- ハリーリーの暗殺を実行した犯人を検挙すること。

- 2005年春の段階で、シリアの干渉なしでの自由で、民主的な議会選挙を実施すること。

名前の由来

「杉の革命」という名前は、アメリカ人の保守派論客、ポーラ・ドブリアンスキー(en:Paula Dobriansky)による造語である。この造語が用いられるようになったのは、グルジアにおけるバラ革命、ウクライナにおけるオレンジ革命、イラクにおける紫の革命(これを主唱したのは、ジョージ・W・ブッシュアメリカ大統領である)と対比するためである。

また、この期間のレバノンの情勢について、別の表現として、「杉の春」という言葉も用いられることもある。この言葉は、「プラハの春」を意識しているものと思われる。当時のチェコスロバキアも政治的自由を求めて、ソ連の撤退を求めていたからである。この言葉は、現地メディアによって使われ、似たような表現として、「レバノンの春」、「2005年独立運動」、「アラブの春」も用いられた。

杉が用いられたのは、レバノンの国章・国旗として用いられているレバノン杉に由来する。

参加した政党

アルファベット順に並べると以下の通りとなる。

- レバノン民主主義左派運動(en:Democratic Left Movement (Lebanon))

- 自由愛国運動(en:Free Patriotic Movement)

- 未来のための運動(en:Current for the Future)

- レバノン軍団(en:Lebanese Forces)

- 進歩社会党(en:Progressive Socialist Party)

発端

2005年2月14日、ハリーリー首相を乗せた自動車がベイルート市内のセント・ジョージ・ホテルの前の通りを走行中に、大きな爆発が起こり、21人の死者と100人以上の負傷者を出したのが発端である。胸部に負傷を負ったバッセル・フライハン(en:Bassel Fleihan)経済産業大臣も後に死亡した。この事件により、普段は宗派間の対立が目立つレバノンにおいては珍しく国民が団結し、大規模なデモが起きた。

暗殺が起きた数時間の間に、レバノン政府は、ベイルートからオーストラリアのシドニーへ飛んだ6人のオーストラリア人の逮捕の必要性があることを発表した。彼らは、事件が発生した3時間後に、手荷物なしで飛行機に乗り込んだため、容疑がかけられたとレバノン当局から発表があった。しかし、オーストラリアに到着後飛行機で容疑かかけられた人物を調査したオーストラリア当局は、爆薬反応が陰性であること[1]、また、レバノン当局の発表と異なり、手荷物を保有していたことから、レバノン政府の嫌疑を晴らすこととなった。

決定的な証拠がないにもかかわらず、シリア政府の関与がうわさされるようになった。ハリーリーが死亡した後、首相に就任したのは、親シリア派のオマール・カラミであった。

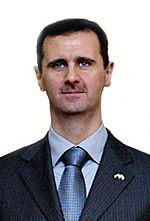

ドゥルーズのリーダーで反シリア派のワリード・ジュンブラット(en:Walid Jumblatt)は、今回の暗殺劇に関しては、バッシャール・アル=アサドシリア大統領がハリーリーを自らのコントロール化に置くことを2004年8月に脅迫していたことを指摘した。その内容とは、「レバノンの大統領は、実質上は私である。もしも、あなた(とかつてのレバノンの宗主国であったフランス大統領のジャック・シラク)が私をレバノンから排除しようとするのであれば、レバノンを攻撃することだろう[2]」というものであった。

2005年2月21日、ハリーリー首相暗殺に加えて、シリアのレバノン支配及び親シリア派の大統領であるエミール・ラフードを批判する数万人規模のデモンストレーションが展開された。その結果、毎週月曜日には、ベイルートのMartyrs広場(デモを展開する人々によって「自由の広場」と名づけられた)において、デモンストレーションが行われた。加えて、ここでは、レバノン人による集会が継続的に行われた[3]。

似たようなデモンストレーションは、レバノン移民が多く居住する都市であるシドニー(1万人以上のレバノン移民が居住する)、サンフランシスコ、パリ、デュッセルドルフ、モントリオール、ロンドンでも行われた。

ハリーリー首相とシリアの亀裂は、ハリーリーがラフード大統領との親密な関係を築いていたことに対して、反対の立場を採っていたことに起因している。

政府の辞職

シリアによる占領状態に対しての日々の抗議に参加する人々の数は、25000人を数えた。1990年代のでも反シリアのデモ行進がもっぱら、キリスト教徒の手によって行われていたが、今回のデモ行進は、明らかに宗派間の壁を越えて行われた[4]。このことは、独立以前から宗派間の対立が絶えることがなかったレバノンにおいては、稀有なことだといってもよい。

2月28日、親シリアは政権のカラミ政権は、総選挙を実施する旨を宣言した上で、総辞職した。「私は、政府が、国を良くしようと考えている人々の障害にならないものと考えている」という声明を残した。ベイルートのMartys広場に集まった人々は、声高に、「カラミは陥落した。バッシャール、次はお前の番だ」とシュプレヒコールをあげた[5]。

だが、カラミの辞職だけでは、人々は満足することはなかった。レバノン人は、シリア軍の完全撤退を要求した。2004年10月1日の自動車爆弾テロで生き残ったMarwan Hamdehは、「私は、政府の刺激、怠惰、欠点を告発する」と述べた。

3月23日、レバノン国内の暗殺の調査を担当しているミシェル・アブー・アッラジュは、法廷スケジュールがタイトであることを引用しながらも、辞任を求められた。レバノンの司法省は、アッラジュの要求を速やかに答えるように求められた[6]。アッラジュの辞任は、調査の遅れを結果としてもたらした。

国際社会の反応

ハリーリーの暗殺がシリアへの国際社会の圧力を増す引き金となった。アメリカ大統領のジョージ・W・ブッシュとフランス大統領のシラクは、暗殺を激しく非難し、国連決議1559の遵守を要求した。この決議は、シリア軍のレバノンからの撤退と南レバノンで勢力を持つヒズボラの武装解除を要求したものである。

ある一点で、シリアは喜んでレバノンから撤退するという程度の問題で、混乱があったようである。アラブ連盟の議長を務めるアムル・ムーサーは、「アサド大統領は、段階的に2年の間に、レバノンから撤退することを約束した」と宣言したが、シリアの情報機関を束ねるマフディー・ダクラッラーは、「ムゥッサーは誤解している。シリアは単に軍隊を東レバノンに移動させるだけだ」と述べた。それ以後、シリアは、国連決議1559の完全遵守を宣言した。

3月15日、国連調査団の調査した結果がもれたことによって、レバノンの権威者は、暗殺の証拠が明らかとなった。インディペンデント紙のコラムニストのロバート・フィスク(en:Robert Fisk)は、(証拠なしに)ハリーリーの2人の子供が暗殺の危険があるので、レバノンから脱出することを主張した[7]。

フィッツジェラルド調査団の派遣

アメリカ、EU、国連は政治テロをいっせいに非難し、2月18日、国連は、調査ミッションを派遣することを発表した[8]。コフィ・アナン国連事務総長は、安全保障理事会の要請に受ける形で、アイルランド、エジプト、モロッコの専門家を中心に、ペーター・フィッツジェラルドを責任者とするハリーリー暗殺に関しての調査団の派遣を発表した。フィッツジェラルド・レポート(en:FitzGerald Report)が発表される前に、アナンは、包括的でなおかつ真相に迫ることができる調査団の派遣の必要性を訴えていた。フィッツジェラルドは、レバノン政府の協力に感謝した[9]。

3月24日、フィッツジェラルド・レポートが安全保障理事会のメンバーに配布された。このレポートにおいて、2つの内容が指摘された。第1がレバノンの治安組織の怠惰と執行能力が不十分であることであり、このことがハリーリーの保護に対しても不十分であったことから、暗殺に好都合な背景を用意したと結論付けた。また、レバノンの調査能力の不備を指摘した上で、国際独立調査委員会の設置を要求した。第2が、シリア指導部の厚顔振りである。ハリーリーはシリアのレバノン支配に障害になるので、暗殺されたという意見を紹介し、証拠を消すこともしない今回の暗殺劇は、シリアのレバノンに対する威圧的な態度のあらわれであるとした[10]。

シリアの反応

2005年3月2日、アサド・シリア大統領は、シリア軍が「2から3ヶ月の間には、レバノンから撤退するだろう」と声明を発表した。この声明に対して、ワリード・ジュンブラートは、以下のように反対意見を発表した。「すばらしいジェスチャーだ。しかし、2から3ヶ月という期間は極めて、あいまいなものである。私たちは明確なタイムスケジュールを要求する[11]」

3月3日、ドイツと冷戦時代の盟友であったロシアがシリアに対して国連決議1559の遵守をシリアに要求した。ゲルハルト・シュレーダードイツ首相は、「シリア軍が速やかにレバノンから撤退することを求めている国連決議が達成されることによってのみ、レバノン自身の主権の回復と発展が可能となるだろう[12]」と声明を発表した。

セルゲイ・ラブロフロシア外相の声明は、「シリアはレバノンから撤退をすべきである、しかし、私たち全員が、この撤退がレバノンが何とか保っているバランスを崩すようなことがないように保証すべきである[13]」というものであった。

3月5日、アサド大統領がテレビ演説では、シリアは、東レバノンのベッカー渓谷から軍隊を引き上げ、シリア・レバノン国境まで移動させると発表したが、具体的なタイムスケジュールの発表はなかった。

最終的には、4月9日から10日にかけての週末、レバノン内戦が勃発してから30年経過したその日に、レバノンに駐留していた最後のシリア軍がレバノンから撤退を完了した。

アラブ世界の反応

アラブ国家もまた、レバノン国民のシリア軍の撤退要求に対して、参加した。アサドが、緊急に、サウジアラビア皇太子アブドゥッラー・ビン・アブドゥルアズィーズと相談するためにサウジアラビアを訪問した時に、アサドは、今すぐにシリアは国連安全保障理事会の要求に応えるように説得を受けたとされた。とはいえ、レバノンのデイリー・スター紙は、「会談では、最大で15000人の軍隊をレバノンから撤退させる準備があるが、3000人は、残留させる必要があると主張した[14]」と報じられた。

アラブ連盟の首脳会議が、3月23日にアルジェリアで開催された。

デモ行動の始まり

親シリア派のデモ

ヒズボラのリーダーであるハッサン・ナスララは、3月8日に、シリア支持とイスラエルとアメリカの国内干渉を批判する「大規模集会」の開催を呼びかけた。ナスララは国連決議1559を、「武器による抵抗の停止を呼びかけているけれども、われわれには武器による抵抗を必要としている」と批判した。加えて、「国連の全ての解決策は、(敵視している)イスラエルに自由な行動を与えている。イスラエルは、自らが犯してきた罪の説明とわれわれが要求している報いに対して説明しなければならない立場であるにもかかわらずである[15]」と結んだ。

反シリア派のデモ

3月14日以後

シリア軍の撤退

革命の波に該当するのか?という疑問

関連項目

参考文献

- 堀口松城 『レバノンの歴史』(明石書店、2005)

脚注

- ^ AM (2005). "Lebanon Asks AFP to Investigate Assassination of PM". Retrieved November 2, 2006

- ^ http://www.nytimes.com/2005/03/20/international/middleeast/20lebanon.html?ei=5094&en=441b692d8c0ef46a&hp=&ex=1111294800&partner=homepage&pagewanted=all&position=

- ^ http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4283543.stm

- ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4315223.stm

- ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4305927.stm

- ^ http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4375835.stm

- ^ http://news.independent.co.uk/world/fisk/story.jsp?story=619657

- ^ 堀口松城 『レバノンの歴史』(明石書店、2005) p.275

- ^ http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4375325.stm

- ^ 堀口pp.275-276

- ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4310699.stm

- ^ http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=13156

- ^ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4315107.stm

- ^ http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=2&article_id=13156

- ^ http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&ncid=721&e=1&u=/nm/20050306/wl_nm/lebanon_hizbollah_dc