「ソア橋」の版間の差分

導入部の修正 |

|||

| (3人の利用者による、間の16版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

{{Portal|文学}} |

{{Portal|文学}} |

||

{{シャーロック・ホームズ|1922年|シャーロック・ホームズの事件簿|金鉱王ニール・ギブソン|不明|ギブソン夫人殺人事件}} |

{{シャーロック・ホームズ|1922年|シャーロック・ホームズの事件簿|金鉱王ニール・ギブソン|不明|ギブソン夫人殺人事件}} |

||

「'''ソア橋'''」(ソアばし、''The Problem of Thor Bridge'')は、イギリスの小説家、[[アーサー・コナン・ドイル]]による短編小説。[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の一つで、56ある短編小説のうち46番目に発表された作品である。イギリスの |

「'''ソア橋'''」(ソアばし、''The Problem of Thor Bridge'')は、イギリスの小説家、[[アーサー・コナン・ドイル]]による短編小説。[[シャーロック・ホームズシリーズ]]の一つで、56ある短編小説のうち46番目に発表された作品である。イギリスの『[[ストランド・マガジン]]』1922年2・3月号、アメリカの『ハースツ・インターナショナル』1922年2・3月号に発表。1927年発行の第5短編集『[[シャーロック・ホームズの事件簿]]』(''The Case-Book of Sherlock Holmes'') に収録された<ref name="JT">ジャック・トレイシー『シャーロック・ホームズ大百科事典』日暮雅通訳、河出書房新社、2002年、238頁</ref>。 |

||

なお、「ソア」は[[北欧神話]]の[[雷神]][[トール]]に由来するとされ、それを明確にするため[[日本語]]訳を「トール橋」とする場合もあるが、[[英語]]読みは「ソア」なので「ソア橋」でも誤りではない。 |

なお、「ソア」は[[北欧神話]]の[[雷神]][[トール]]に由来するとされ、それを明確にするため[[日本語]]訳を「トール橋」とする場合もあるが、[[英語]]読みは「ソア」なので「ソア橋」でも誤りではない。 |

||

{{ネタバレ}} |

|||

== あらすじ == |

== あらすじ == |

||

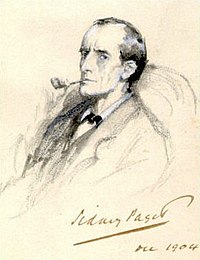

[[ファイル:Sherlock Holmes Portrait Paget.jpg|thumb|200px|right|シャーロック・ホームズ - [[シドニー・パジェット]]画]] |

|||

[[金鉱]]王ニール・ギブソンの妻マリーアが、ソア橋の上で射殺体となって発見された。容疑者はギブソン邸の住み込みの[[ガヴァネス|家庭教師]]として働いているグレイス・ダンバー嬢で、彼女の衣装箪笥の引き出しから拳銃が見つかったことや、事件当日に現場近くでダンバー嬢を見たという証言から、ダンバーがギブソン夫人を射殺したことは間違いないだろうと考えられていた。 |

|||

私立諮問探偵の[[シャーロック・ホームズ]]と伝記作家で医師の[[ジョン・H・ワトスン]]が共同生活を送る[[ロンドン]]の[[ベーカー街221B]]を、アメリカの上院議員で世界一の金鉱王、ニール・ギブスンが訪れた。屋敷に住み込みの[[ガヴァネス|家庭教師]]グレイス・ダンバー嬢が、ギブスンの妻マリアを殺害したとされる疑いを、晴らして欲しいという依頼である。 |

|||

新聞などによれば、ギブスンの[[ハンプシャー]]の屋敷付近にあるソア橋の上で、頭を撃ち抜かれて死んでいる妻が発見された。現場に凶器の銃はなく、屋敷のグレイスの衣装棚から、口径が一致し1発使用されている銃が出てきた。妻はグレイスからの手紙を持っていて、その内容はソア橋での面会を約束したものだった。ギブスンは容色に衰えを見せていた妻にはつらく当たり、一方で若く魅力的なグレイスに関心を示していたらしい。妻が死ねばグレイスが後妻になると考えられ、グレイスには[[アリバイ]]もないため逮捕されたのである。 |

|||

ホームズはギブソンの依頼を受け、事件の調査に当たる。証拠となった拳銃を投げ捨てず、衣装箪笥から出てきたことに不審を抱いたホームズは、橋の欄干にコイン大の傷があるのに気づく。ホームズはダンバー嬢の無実を証明するために調査を続け、あるトリックによってダンバー嬢に無実の罪が着せられようとしたと推理する。そのトリックを解明するために、[[ジョン・H・ワトスン|ワトスン]]の拳銃を借りてホームズは実験を試みる。その結果、実は殺人ではなく、自殺であったこと、拳銃におもりを結びつけ、自殺と同時にそれを隠すトリックであったことが示される。 |

|||

ギブスンはホームズに、グレイスの無実を証明すれば金も名誉も思いのままだ、と傲慢な態度で話を始める。しかしホームズは興味を示さず冷ややかに対応し、グレイスとは雇用関係にあるだけだと主張するギブスンに、真実を話していないと指摘する。ギブスンは激怒して立ち去るが、やがて頭を冷やし戻ってくると態度を改め、全てを語る。ギブスンによれば、妻への愛情が冷めてしまい、つらく当たったのは事実である。しかし妻のギブスンへの愛は、どんな仕打ちをしても変わることがなかった。そこへグレイスが家庭教師としてやってきて、ギブスンはすっかりほれ込んでしまい、自分の気持ちを打ち明ける。驚いたグレイスは屋敷を去ろうとするが、ギブスンに対し強い影響力を持っていることを自覚して、考えを変える。影響力を行使し、ギブスンの膨大な資産を社会奉仕の方向へ使わせることで、世の中へ貢献できると考えたのである。グレイスはギブスンが二度と言い寄らないことを条件に、屋敷に残ったのだった。 |

|||

==影響== |

|||

ギブスンは、妻が嫉妬と憎しみの余り銃でグレイスを脅し、もみ合いの中で銃が暴発したのではないかと推測を述べる。 |

|||

この作品の中心的なトリックは、殺人の現場から凶器を隠すと言う方法の典型である。凶器を隠すことは、この作品では[[自殺]]を[[他殺]]に見せかけるために用いられているが、[[密室殺人]]の型としても存在する。例えば[[横溝正史]]は[[本陣殺人事件]]で密室を扱っているが、そのために殺人に使われた日本刀に琴糸を結びつけ、[[水車]]に引かせて部屋から出すというトリックを使っているが、これはこの作品にヒントを得たとされる。それだけでなく、作中にもこの作品への言及があり、犯人がこの作品を参考に、トリックを考えたと[[金田一耕助]]をして指摘させている。ほかに「ソア橋」と同型のトリックが使用された有名作品として[[アガサ・クリスティ]]の[[そして誰もいなくなった|『そして誰もいなくなった』]]等がある。 |

|||

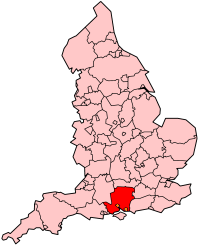

[[ファイル:EnglandHampshire.png|thumb|200px|left|ハンプシャーの位置]] |

|||

ハンプシャーを訪れたホームズとワトスンは、凶器の銃は屋敷にあった二丁セットのもので、その片方が行方不明になっていることを知る。現場のソア橋は、池に架かった石造りの橋だった。調査を始めたホームズは、石の欄干に新しい欠けた傷があることに気づく。傷は死体からやや離れた場所にあり、何が原因で出来たのか分からない。続いて二人は独房のグレイスと面会し、妻が持っていた手紙は返事であり、ソア橋には妻からの手紙で呼び出されたのだと聞く。ソア橋で会うと、妻は口を極めてグレイスを罵倒したらしい。妻の憎しみの激しさに恐慌状態になったグレイスは、その場から逃げ出し、自室に閉じこもっていたというのである。話が欄干に付いた傷の件になったとき、ホームズは突然何かに閃いた様子を見せる。 |

|||

ソア橋へと戻ったホームズは、まずワトスンの銃と重い大きな石とを丈夫な紐で結びつける。続いてホームズは紐で結びつけた石を橋の欄干の外、池の水面の上にぶらさげ、自らは銃を持って遺体の発見場所に立つ。そして紐で結ばれた銃を頭の位置まで持ち上げ、手を離す。すると石はそのまま水中へ沈み、紐に引っ張られた銃は欄干に激突した後、欄干を乗り越えて池の中に没した。銃は現場から消え、同時に欄干の傷は2ヵ所に増えている。ホームズは事件の完全な再現に成功したのだった。池を浚えばワトスンの銃と石以外にもう一組、二丁セットの銃の一つが重り付きで見つかるはずである。 |

|||

妻は歪んだ愛情から、殺人に見せかけて命を絶つこと、その罪を憎いグレイスに着せることを考えた。巧妙な手紙を書きグレイスから呼び出されたように偽装し、二丁セットの銃の片方をグレイスの衣装棚に隠し、証拠とする。そしてソア橋でグレイスを思い切り罵ると、仕掛けをした銃で自らの頭を撃ちぬいたのだった。この事件は殺人ではなく、自殺だったのである。 |

|||

== トリック == |

|||

=== 原型となった事件 === |

|||

凶器のピストルに紐で重りを結びつけ、その重りでピストルを引っ張ることで現場から凶器を移動させ隠すことにより、自殺を他殺に見せかけるというこの短編の[[トリック (推理小説)|トリック]]には、モデルとなった実際の事件があった。それは、「ヨーロッパにおける犯罪学の創始者」といわれるハンス・グロスの著書に記されている事件である<ref name="赤月">赤月俊太「《トール橋》(3)」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、506-507頁</ref>。 |

|||

この実際の事件は、早朝にドイツ人の穀物商が、橋の上で頭をピストルで撃たれ死亡しているのが発見されたことに始まる。凶器のピストルは現場に見当たらず、当初は強盗による殺人事件と考えられた。付近にいた浮浪者が一人、容疑者として拘束されたが、予審判事が死体の側の欄干に新しい不審な傷があるのを発見したことから、橋の下の水中を浚ってみることになった。その結果、水中から紐で結ばれたピストルと石が引き上げられた。そして鑑定が行なわれ、穀物商の頭部に残されていた弾丸はこのピストルで撃ったものだと確認されたのである。最終的に、困窮していた穀物商が高額の保険金を目当てに自殺したのだと結論付けられた。自殺では家族へ保険金が支払われないため、強盗に襲われたように偽装したと考えられている<ref name="WWR解説">コナン・ドイル著、W・W・ロブスン注・解説『シャーロック・ホームズ全集 第9巻 シャーロック・ホームズの事件簿』小林司・東山あかね、高田寛訳、河出書房新社、2002年、542-569頁</ref><ref name="赤月" />。 |

|||

ハンス・グロスはオーストリア人で、検察官・刑事裁判官・大学教授を経て1912年に犯罪学研究所を設立した人物である。ドイルがハンス・グロスの著書のうち何を参考にしたかは意見が分かれている。{{仮リンク|ベアリング=グールド|en|William S. Baring-Gould}}は『犯罪学大全』(1891年)の名を挙げ<ref name="BG">コナン・ドイル著、ベアリング=グールド解説と注『詳注版 シャーロック・ホームズ全集9』小池滋監訳、筑摩書房〈ちくま文庫〉、1998年、11-93頁</ref>、W・W・ロブスンはドイツ語の『犯罪学大全』を英訳した『犯罪調査』(1907年)を<ref name="WWR解説" />、[[江戸川乱歩]]や[[中島河太郎]]は『予審判事必携』(1893年)を挙げている<ref name="中島">中島河太郎・日本推理作家協会編『江戸川乱歩賞全集1 探偵小説辞典』講談社〈講談社文庫〉、1998年、46-58頁</ref><ref name="江戸川17">江戸川乱歩『江戸川乱歩全集第17巻 幻影の城主』講談社、1979年、138-146頁</ref>。 |

|||

[[シャーロキアン]]の赤月俊太はドイルがドイツ語に通じていることから『予審判事必携』の中の「穀物商事件」を参考にしたと考え、ドイルはオーストリアに近いスイスの[[ダボス]]に滞在した時に『予審判事必携』を手に入れたのだと推理している<ref name="赤月" />。 |

|||

=== 評価と同系作品 === |

|||

江戸川乱歩は『続・幻影城』の中で「ソア橋」について、自殺を他殺に見せかけるトリックはこの短編が初出であると記した。そして[[E・C・ベントリー]]が傑作集「''The Second Century of Detective Stories''」で「ソア橋」を選出したことに同意し、「初めて使われたトリックという意味だけでも、一票を投ずる値うちがある」と評している<ref name="江戸川19">江戸川乱歩『江戸川乱歩全集第19巻 続・幻影城』講談社、1979年、24-27頁</ref>。 |

|||

中島河太郎は探偵小説雑誌『[[宝石 (雑誌)|宝石]]』に連載された『探偵小説辞典』の中で、「[[一人二役]]」のうち犯人と被害者が同一であるトリックを使用した作品の代表として「ソア橋」を挙げ、同様の例が江戸川乱歩の「[[一枚の切符]]」にあると評している<ref name="中島" />。 |

|||

「ソア橋」の自殺を他殺に見せかけるトリックと同じトリックを使用した作品として、[[S・S・ヴァン=ダイン|ヴァン・ダイン]]の『[[グリーン家殺人事件]]』(1928年)がある。これはドイルと同じくハンス・グロスの研究を基にして執筆されたと考えられている<ref name="中島" /><ref name="江戸川17" />。 |

|||

ただし江戸川乱歩がトリックについて「後年ヴァン・ダインが「グリーン家」に於て敢て再使用したほどの魅力がある」と記しているように、先に発表された「ソア橋」の影響も考えられる<ref name="江戸川19" />。 |

|||

[[横溝正史]]の『[[本陣殺人事件]]』(1946年)は、「ソア橋」に影響を受けた作品として名を挙げられることがある。江戸川乱歩は『宝石』に掲載した「『本陣殺人事件』を読む」と題した批評の中で、トリックは「ソア橋」からのものだが、[[密室殺人]]と組み合わせた点に創意があると評し<ref>中島河太郎「解説」横溝正史『新版 横溝正史全集5 本陣殺人事件』講談社、1975年、316-317頁</ref><ref name="江戸川17" />、[[実吉達郎]]は「《トール橋》の子孫として最高の凝った境地に達した」と評している<ref name="実吉">実吉達郎「《トール橋》と「本陣殺人事件」」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、507-508頁</ref>。 |

|||

『本陣殺人事件』の作中では、探偵役の[[金田一耕助]]が「ソア橋」の名を挙げ、「自殺を他殺と見せかけるトリックは探偵小説ではしばしば扱われるものなのです。その代表的なものが、シャーロック・ホームズ物語の中の『ソア橋事件』という小説ですが、(中略)こんどのことを思いついたのは、この小説がヒントになっているんです。」と述べている<ref>横溝正史『金田一耕助ファイル2 本陣殺人事件』角川書店〈角川文庫〉、1973年、改版22版、168-169頁</ref>。 |

|||

一方、著者の横溝正史自身は、『探偵小説五十年』の中で「それが「ソア橋事件」のトリックと酷似しているとは、ほんとのところ、江戸川さんから指摘されるまで気がつかなかった。」と記し<ref name="横溝">横溝正史「「本陣」「蝶々」の頃のこと」『探偵小説五十年』中島河太郎編、講談社、1977年、217-221頁</ref>、[[小林信彦]]のインタビューに対しては「エンジェル家、あれですよ。乱歩は誤解してンだけども、あれが『本陣』のヒントですよ。(中略)『ソア・ブリッジ』のことは全然忘れてた。」と答え<ref name="小林">横溝正史・小林信彦編『横溝正史読本』角川書店、1976年、40-71頁</ref>、実際には『エンジェル家の殺人』([[ロジャー・スカーレット]]著、1932年)からトリックを思いついたとしている<ref name="横溝" /><ref name="小林" />。 |

|||

他に「ソア橋」に近いトリックを使用した作品として、実吉達郎が[[野村胡堂]]の『[[銭形平次 捕物控]]』に含まれる「凧糸の謎」と「猫の首輪」を挙げている<ref name="実吉" />。 |

|||

== 年代学 == |

|||

ワトスンの記述には、この事件が発生した年代についての言及がない。[[シャーロキアン]]の間では、1900年か1901年の発生だと考えられている<ref name="JT" /><ref>マシュー・バンソン編著『シャーロック・ホームズ百科事典』日暮雅通監訳、原書房、1997年、157-158頁</ref>。 |

|||

[[シャーロック・ホームズシリーズ#正典と外典|正典]]60編の事件を発生年代順に並べた『詳注版 シャーロック・ホームズ全集』を発表したベアリング=グールドの説では、ニール・ギブスンからの手紙の日付や、ホームズが6000ポンドの報酬を受け取っている「[[プライオリ学校]]」<ref>ベアリング=グールドの説では、「プライオリ学校」は1901年5月発生の事件である。</ref>との関係などから、1900年10月4日の木曜日から5日の金曜日までの出来事としている<ref name="BG" />。 |

|||

== 研究 == |

|||

オックスフォード版全集に注釈をつけたW・W・ロブスンは、依頼人のニール・ギブスンに関連する実在の人物として、アメリカの上院議員で鉱山を所有していた{{仮リンク|ジョージ・ハースト|en|George Hearst}}と息子の新聞王[[ウィリアム・ランドルフ・ハースト]]の名を挙げた。そして、作中に描かれるギブスンの人物像はランドルフを思わせると指摘し、ランドルフをモデルとした映画『[[市民ケーン]]』(Citizen Kane、1941年)を引き合いに出している<ref name="WWR注釈">コナン・ドイル著、W・W・ロブスン注・解説『シャーロック・ホームズ全集 第9巻 シャーロック・ホームズの事件簿』小林司・東山あかね、高田寛訳、河出書房新社、2002年、441-450頁</ref>。 |

|||

執筆当時ドイルの作品はアメリカではハースト系の雑誌に掲載されていた。しかし、W・W・ロブスンはハーストが抱いていた反英感情をドイルが嫌っていたに違いない、としている<ref name="WWR注釈" />。 |

|||

容疑者のグレイス・ダンバー嬢は、出会ってすぐホームズを信用させた、稀な女性である。ホームズは『[[四つの署名]]』では、後にワトスンの妻となる[[メアリー・モースタン]]と出会った後、メアリーの魅力を賞賛するワトスンに対し、気付かなかったと答えている。さらに、個人の特質で評価するのは間違いで、好悪の感情は推理の妨げになると断じ、例外はないと述べている。しかし、グレイスと出会ったホームズは、グレイスがギブスンに強い影響力を持っていること、二人の関係が清廉潔白なものであることを、あっさりと信じてしまうのである。W・W・ロブスンはこれを「実に対照的な態度」と評し<ref name="WWR注釈" />、ネイサン・L・ベンジスは「これが、自分は例外を認めないといった、同じ人物であろうか?」と評している<ref name="BG" />。 |

|||

== 映像化 == |

|||

=== グラナダ・テレビ版 === |

|||

イギリスのグラナダ・テレビが製作したテレビドラマ『[[シャーロック・ホームズの冒険 (テレビドラマ)|シャーロック・ホームズの冒険]]』では、第5シリーズ2番目のエピソード、通算第28話として「The Problem of Thor Bridge」(ソア橋のなぞ、1991年)が放映された。ホームズを[[ジェレミー・ブレット]]が、ワトスンを[[エドワード・ハードウィック]]が演じている<ref>ピーター・ヘイニング『NHKテレビ版 シャーロック・ホームズの冒険』岩井田雅行・緒方桂子訳、求龍堂、1998年、257頁</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.imdb.com/title/tt0536976/ |title="The Case-Book of Sherlock Holmes" The Problem of Thor Bridge (TV episode 1991) |publisher=[[インターネット・ムービー・データベース|IMDb]] |accessdate=2012-07-17}}</ref> |

|||

。 |

|||

ストーリーの大筋は原作と同様だが、{{仮リンク|ダニエル・マッセイ|en|Daniel Massey (actor)}}の演じるニール・ギブスンは、ホームズの態度に激怒してベーカー街221Bを去ったあと、ホームズの予想に反して戻ってこない。そのため、ホームズはワトスンの勧めにより、独自に捜査を開始することになるのである。劇中、ホームズが[[アーチェリー]]を楽しむという、原作には一度もない場面もある。 |

|||

=== ストール・ピクチャーズ版 === |

|||

イギリスの Stoll Picture Productions が製作したシリーズ映画 {{仮リンク|Sherlock Holmes|en|Sherlock Holmes (Stoll film series)}}の第3弾『The Last Adventures of Sherlock Holmes』(シャーロック・ホームズ最後の冒険)では、全15作のうち11番目のエピソードとして「The Mystery of Thor Bridge」(ソア橋事件、1923年)が公開された。ホームズを{{仮リンク|エイル・ノーウッド|en|Eille Norwood}}が、ワトスンを{{仮リンク|ヒューバート・ウィリス|en|Hubert Willis}}が演じている<ref>マシュー・バンソン編著『シャーロック・ホームズ百科事典』日暮雅通監訳、原書房、1997年、400頁</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.imdb.com/title/tt0180856/ |title=The Mystery of Thor Bridge (1923) |publisher=IMDb |accessdate=2012-07-17}}</ref>。 |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

<references /> |

<references /> |

||

==参考文献== |

|||

*大坪直行(角川文庫『本陣殺人事件』解説、1973年) |

|||

{{シャーロック・ホームズの事件簿}} |

{{シャーロック・ホームズの事件簿}} |

||

2012年12月30日 (日) 00:36時点における版

| ソア橋 | |

|---|---|

| 著者 | コナン・ドイル |

| 発表年 | 1922年 |

| 出典 | シャーロック・ホームズの事件簿 |

| 依頼者 | 金鉱王ニール・ギブソン |

| 発生年 | 不明 |

| 事件 | ギブソン夫人殺人事件 |

「ソア橋」(ソアばし、The Problem of Thor Bridge)は、イギリスの小説家、アーサー・コナン・ドイルによる短編小説。シャーロック・ホームズシリーズの一つで、56ある短編小説のうち46番目に発表された作品である。イギリスの『ストランド・マガジン』1922年2・3月号、アメリカの『ハースツ・インターナショナル』1922年2・3月号に発表。1927年発行の第5短編集『シャーロック・ホームズの事件簿』(The Case-Book of Sherlock Holmes) に収録された[1]。

なお、「ソア」は北欧神話の雷神トールに由来するとされ、それを明確にするため日本語訳を「トール橋」とする場合もあるが、英語読みは「ソア」なので「ソア橋」でも誤りではない。

あらすじ

私立諮問探偵のシャーロック・ホームズと伝記作家で医師のジョン・H・ワトスンが共同生活を送るロンドンのベーカー街221Bを、アメリカの上院議員で世界一の金鉱王、ニール・ギブスンが訪れた。屋敷に住み込みの家庭教師グレイス・ダンバー嬢が、ギブスンの妻マリアを殺害したとされる疑いを、晴らして欲しいという依頼である。

新聞などによれば、ギブスンのハンプシャーの屋敷付近にあるソア橋の上で、頭を撃ち抜かれて死んでいる妻が発見された。現場に凶器の銃はなく、屋敷のグレイスの衣装棚から、口径が一致し1発使用されている銃が出てきた。妻はグレイスからの手紙を持っていて、その内容はソア橋での面会を約束したものだった。ギブスンは容色に衰えを見せていた妻にはつらく当たり、一方で若く魅力的なグレイスに関心を示していたらしい。妻が死ねばグレイスが後妻になると考えられ、グレイスにはアリバイもないため逮捕されたのである。

ギブスンはホームズに、グレイスの無実を証明すれば金も名誉も思いのままだ、と傲慢な態度で話を始める。しかしホームズは興味を示さず冷ややかに対応し、グレイスとは雇用関係にあるだけだと主張するギブスンに、真実を話していないと指摘する。ギブスンは激怒して立ち去るが、やがて頭を冷やし戻ってくると態度を改め、全てを語る。ギブスンによれば、妻への愛情が冷めてしまい、つらく当たったのは事実である。しかし妻のギブスンへの愛は、どんな仕打ちをしても変わることがなかった。そこへグレイスが家庭教師としてやってきて、ギブスンはすっかりほれ込んでしまい、自分の気持ちを打ち明ける。驚いたグレイスは屋敷を去ろうとするが、ギブスンに対し強い影響力を持っていることを自覚して、考えを変える。影響力を行使し、ギブスンの膨大な資産を社会奉仕の方向へ使わせることで、世の中へ貢献できると考えたのである。グレイスはギブスンが二度と言い寄らないことを条件に、屋敷に残ったのだった。 ギブスンは、妻が嫉妬と憎しみの余り銃でグレイスを脅し、もみ合いの中で銃が暴発したのではないかと推測を述べる。

ハンプシャーを訪れたホームズとワトスンは、凶器の銃は屋敷にあった二丁セットのもので、その片方が行方不明になっていることを知る。現場のソア橋は、池に架かった石造りの橋だった。調査を始めたホームズは、石の欄干に新しい欠けた傷があることに気づく。傷は死体からやや離れた場所にあり、何が原因で出来たのか分からない。続いて二人は独房のグレイスと面会し、妻が持っていた手紙は返事であり、ソア橋には妻からの手紙で呼び出されたのだと聞く。ソア橋で会うと、妻は口を極めてグレイスを罵倒したらしい。妻の憎しみの激しさに恐慌状態になったグレイスは、その場から逃げ出し、自室に閉じこもっていたというのである。話が欄干に付いた傷の件になったとき、ホームズは突然何かに閃いた様子を見せる。

ソア橋へと戻ったホームズは、まずワトスンの銃と重い大きな石とを丈夫な紐で結びつける。続いてホームズは紐で結びつけた石を橋の欄干の外、池の水面の上にぶらさげ、自らは銃を持って遺体の発見場所に立つ。そして紐で結ばれた銃を頭の位置まで持ち上げ、手を離す。すると石はそのまま水中へ沈み、紐に引っ張られた銃は欄干に激突した後、欄干を乗り越えて池の中に没した。銃は現場から消え、同時に欄干の傷は2ヵ所に増えている。ホームズは事件の完全な再現に成功したのだった。池を浚えばワトスンの銃と石以外にもう一組、二丁セットの銃の一つが重り付きで見つかるはずである。

妻は歪んだ愛情から、殺人に見せかけて命を絶つこと、その罪を憎いグレイスに着せることを考えた。巧妙な手紙を書きグレイスから呼び出されたように偽装し、二丁セットの銃の片方をグレイスの衣装棚に隠し、証拠とする。そしてソア橋でグレイスを思い切り罵ると、仕掛けをした銃で自らの頭を撃ちぬいたのだった。この事件は殺人ではなく、自殺だったのである。

トリック

原型となった事件

凶器のピストルに紐で重りを結びつけ、その重りでピストルを引っ張ることで現場から凶器を移動させ隠すことにより、自殺を他殺に見せかけるというこの短編のトリックには、モデルとなった実際の事件があった。それは、「ヨーロッパにおける犯罪学の創始者」といわれるハンス・グロスの著書に記されている事件である[2]。 この実際の事件は、早朝にドイツ人の穀物商が、橋の上で頭をピストルで撃たれ死亡しているのが発見されたことに始まる。凶器のピストルは現場に見当たらず、当初は強盗による殺人事件と考えられた。付近にいた浮浪者が一人、容疑者として拘束されたが、予審判事が死体の側の欄干に新しい不審な傷があるのを発見したことから、橋の下の水中を浚ってみることになった。その結果、水中から紐で結ばれたピストルと石が引き上げられた。そして鑑定が行なわれ、穀物商の頭部に残されていた弾丸はこのピストルで撃ったものだと確認されたのである。最終的に、困窮していた穀物商が高額の保険金を目当てに自殺したのだと結論付けられた。自殺では家族へ保険金が支払われないため、強盗に襲われたように偽装したと考えられている[3][2]。

ハンス・グロスはオーストリア人で、検察官・刑事裁判官・大学教授を経て1912年に犯罪学研究所を設立した人物である。ドイルがハンス・グロスの著書のうち何を参考にしたかは意見が分かれている。ベアリング=グールドは『犯罪学大全』(1891年)の名を挙げ[4]、W・W・ロブスンはドイツ語の『犯罪学大全』を英訳した『犯罪調査』(1907年)を[3]、江戸川乱歩や中島河太郎は『予審判事必携』(1893年)を挙げている[5][6]。 シャーロキアンの赤月俊太はドイルがドイツ語に通じていることから『予審判事必携』の中の「穀物商事件」を参考にしたと考え、ドイルはオーストリアに近いスイスのダボスに滞在した時に『予審判事必携』を手に入れたのだと推理している[2]。

評価と同系作品

江戸川乱歩は『続・幻影城』の中で「ソア橋」について、自殺を他殺に見せかけるトリックはこの短編が初出であると記した。そしてE・C・ベントリーが傑作集「The Second Century of Detective Stories」で「ソア橋」を選出したことに同意し、「初めて使われたトリックという意味だけでも、一票を投ずる値うちがある」と評している[7]。 中島河太郎は探偵小説雑誌『宝石』に連載された『探偵小説辞典』の中で、「一人二役」のうち犯人と被害者が同一であるトリックを使用した作品の代表として「ソア橋」を挙げ、同様の例が江戸川乱歩の「一枚の切符」にあると評している[5]。

「ソア橋」の自殺を他殺に見せかけるトリックと同じトリックを使用した作品として、ヴァン・ダインの『グリーン家殺人事件』(1928年)がある。これはドイルと同じくハンス・グロスの研究を基にして執筆されたと考えられている[5][6]。 ただし江戸川乱歩がトリックについて「後年ヴァン・ダインが「グリーン家」に於て敢て再使用したほどの魅力がある」と記しているように、先に発表された「ソア橋」の影響も考えられる[7]。

横溝正史の『本陣殺人事件』(1946年)は、「ソア橋」に影響を受けた作品として名を挙げられることがある。江戸川乱歩は『宝石』に掲載した「『本陣殺人事件』を読む」と題した批評の中で、トリックは「ソア橋」からのものだが、密室殺人と組み合わせた点に創意があると評し[8][6]、実吉達郎は「《トール橋》の子孫として最高の凝った境地に達した」と評している[9]。 『本陣殺人事件』の作中では、探偵役の金田一耕助が「ソア橋」の名を挙げ、「自殺を他殺と見せかけるトリックは探偵小説ではしばしば扱われるものなのです。その代表的なものが、シャーロック・ホームズ物語の中の『ソア橋事件』という小説ですが、(中略)こんどのことを思いついたのは、この小説がヒントになっているんです。」と述べている[10]。

一方、著者の横溝正史自身は、『探偵小説五十年』の中で「それが「ソア橋事件」のトリックと酷似しているとは、ほんとのところ、江戸川さんから指摘されるまで気がつかなかった。」と記し[11]、小林信彦のインタビューに対しては「エンジェル家、あれですよ。乱歩は誤解してンだけども、あれが『本陣』のヒントですよ。(中略)『ソア・ブリッジ』のことは全然忘れてた。」と答え[12]、実際には『エンジェル家の殺人』(ロジャー・スカーレット著、1932年)からトリックを思いついたとしている[11][12]。

他に「ソア橋」に近いトリックを使用した作品として、実吉達郎が野村胡堂の『銭形平次 捕物控』に含まれる「凧糸の謎」と「猫の首輪」を挙げている[9]。

年代学

ワトスンの記述には、この事件が発生した年代についての言及がない。シャーロキアンの間では、1900年か1901年の発生だと考えられている[1][13]。 正典60編の事件を発生年代順に並べた『詳注版 シャーロック・ホームズ全集』を発表したベアリング=グールドの説では、ニール・ギブスンからの手紙の日付や、ホームズが6000ポンドの報酬を受け取っている「プライオリ学校」[14]との関係などから、1900年10月4日の木曜日から5日の金曜日までの出来事としている[4]。

研究

オックスフォード版全集に注釈をつけたW・W・ロブスンは、依頼人のニール・ギブスンに関連する実在の人物として、アメリカの上院議員で鉱山を所有していたジョージ・ハーストと息子の新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストの名を挙げた。そして、作中に描かれるギブスンの人物像はランドルフを思わせると指摘し、ランドルフをモデルとした映画『市民ケーン』(Citizen Kane、1941年)を引き合いに出している[15]。 執筆当時ドイルの作品はアメリカではハースト系の雑誌に掲載されていた。しかし、W・W・ロブスンはハーストが抱いていた反英感情をドイルが嫌っていたに違いない、としている[15]。

容疑者のグレイス・ダンバー嬢は、出会ってすぐホームズを信用させた、稀な女性である。ホームズは『四つの署名』では、後にワトスンの妻となるメアリー・モースタンと出会った後、メアリーの魅力を賞賛するワトスンに対し、気付かなかったと答えている。さらに、個人の特質で評価するのは間違いで、好悪の感情は推理の妨げになると断じ、例外はないと述べている。しかし、グレイスと出会ったホームズは、グレイスがギブスンに強い影響力を持っていること、二人の関係が清廉潔白なものであることを、あっさりと信じてしまうのである。W・W・ロブスンはこれを「実に対照的な態度」と評し[15]、ネイサン・L・ベンジスは「これが、自分は例外を認めないといった、同じ人物であろうか?」と評している[4]。

映像化

グラナダ・テレビ版

イギリスのグラナダ・テレビが製作したテレビドラマ『シャーロック・ホームズの冒険』では、第5シリーズ2番目のエピソード、通算第28話として「The Problem of Thor Bridge」(ソア橋のなぞ、1991年)が放映された。ホームズをジェレミー・ブレットが、ワトスンをエドワード・ハードウィックが演じている[16][17] 。

ストーリーの大筋は原作と同様だが、ダニエル・マッセイの演じるニール・ギブスンは、ホームズの態度に激怒してベーカー街221Bを去ったあと、ホームズの予想に反して戻ってこない。そのため、ホームズはワトスンの勧めにより、独自に捜査を開始することになるのである。劇中、ホームズがアーチェリーを楽しむという、原作には一度もない場面もある。

ストール・ピクチャーズ版

イギリスの Stoll Picture Productions が製作したシリーズ映画 Sherlock Holmesの第3弾『The Last Adventures of Sherlock Holmes』(シャーロック・ホームズ最後の冒険)では、全15作のうち11番目のエピソードとして「The Mystery of Thor Bridge」(ソア橋事件、1923年)が公開された。ホームズをエイル・ノーウッドが、ワトスンをヒューバート・ウィリスが演じている[18][19]。

脚注

- ^ a b ジャック・トレイシー『シャーロック・ホームズ大百科事典』日暮雅通訳、河出書房新社、2002年、238頁

- ^ a b c 赤月俊太「《トール橋》(3)」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、506-507頁

- ^ a b コナン・ドイル著、W・W・ロブスン注・解説『シャーロック・ホームズ全集 第9巻 シャーロック・ホームズの事件簿』小林司・東山あかね、高田寛訳、河出書房新社、2002年、542-569頁

- ^ a b c コナン・ドイル著、ベアリング=グールド解説と注『詳注版 シャーロック・ホームズ全集9』小池滋監訳、筑摩書房〈ちくま文庫〉、1998年、11-93頁

- ^ a b c 中島河太郎・日本推理作家協会編『江戸川乱歩賞全集1 探偵小説辞典』講談社〈講談社文庫〉、1998年、46-58頁

- ^ a b c 江戸川乱歩『江戸川乱歩全集第17巻 幻影の城主』講談社、1979年、138-146頁

- ^ a b 江戸川乱歩『江戸川乱歩全集第19巻 続・幻影城』講談社、1979年、24-27頁

- ^ 中島河太郎「解説」横溝正史『新版 横溝正史全集5 本陣殺人事件』講談社、1975年、316-317頁

- ^ a b 実吉達郎「《トール橋》と「本陣殺人事件」」『シャーロック・ホームズ大事典』小林司・東山あかね編、東京堂出版、2001年、507-508頁

- ^ 横溝正史『金田一耕助ファイル2 本陣殺人事件』角川書店〈角川文庫〉、1973年、改版22版、168-169頁

- ^ a b 横溝正史「「本陣」「蝶々」の頃のこと」『探偵小説五十年』中島河太郎編、講談社、1977年、217-221頁

- ^ a b 横溝正史・小林信彦編『横溝正史読本』角川書店、1976年、40-71頁

- ^ マシュー・バンソン編著『シャーロック・ホームズ百科事典』日暮雅通監訳、原書房、1997年、157-158頁

- ^ ベアリング=グールドの説では、「プライオリ学校」は1901年5月発生の事件である。

- ^ a b c コナン・ドイル著、W・W・ロブスン注・解説『シャーロック・ホームズ全集 第9巻 シャーロック・ホームズの事件簿』小林司・東山あかね、高田寛訳、河出書房新社、2002年、441-450頁

- ^ ピーター・ヘイニング『NHKテレビ版 シャーロック・ホームズの冒険』岩井田雅行・緒方桂子訳、求龍堂、1998年、257頁

- ^ “"The Case-Book of Sherlock Holmes" The Problem of Thor Bridge (TV episode 1991)”. IMDb. 2012年7月17日閲覧。

- ^ マシュー・バンソン編著『シャーロック・ホームズ百科事典』日暮雅通監訳、原書房、1997年、400頁

- ^ “The Mystery of Thor Bridge (1923)”. IMDb. 2012年7月17日閲覧。